Исторический опыт развития экскурсионного и школьного туризма в России в XIX в.

В истории российского туризма важную роль сыграл его просветительский этап, во многом связанный с экскурсионным движением, прежде всего школьным. Начиная с XIX в. экскурсии, походы, путешествия стали применяться как способ обучения в школьном, специальном и высшем образовании, а также для сбора научно-географической и краеведческой информации о различных районах России.

Зарождение организованных путешествий и экскурсий в России относится к концу XVIII века, когда под влиянием идей великих просветителей возникает потребность в проведении коротких, непродолжительных экскурсий, пешеходных прогулок для учащихся школ с целью обеспечения наглядности и предметности в системе обучения и воспитания. В русской педагогической литературе появляются первые высказывания о школьных экскурсиях, проводимых на территории России и предшествовавших появлению туризма.

Первый опыт по организованному проведению зарубежного путешествия (имеется в виду для всех желающих) относится к концу XVIII века, когда Вениамин Генш, содержатель пансиона в Москве, опубликовал приложение в «Московских ведомостях», где представил на суд читателей свой план по организации поездок в зарубежные страны. В декабре 1777 г. читатели «Московских ведомостей» получили вместе с различными «прибавлениями» к газете несколько страниц, озаглавленных «План предприемлемого путешествия в чужие край, сочиненный по требованию некоторых особ содержателем благородного пансиона Вениамином Геншем».

В декабре 1777 г. читатели «Московских ведомостей» получили вместе с различными «прибавлениями» к газете несколько страниц, озаглавленных «План предприемлемого путешествия в чужие край, сочиненный по требованию некоторых особ содержателем благородного пансиона Вениамином Геншем».

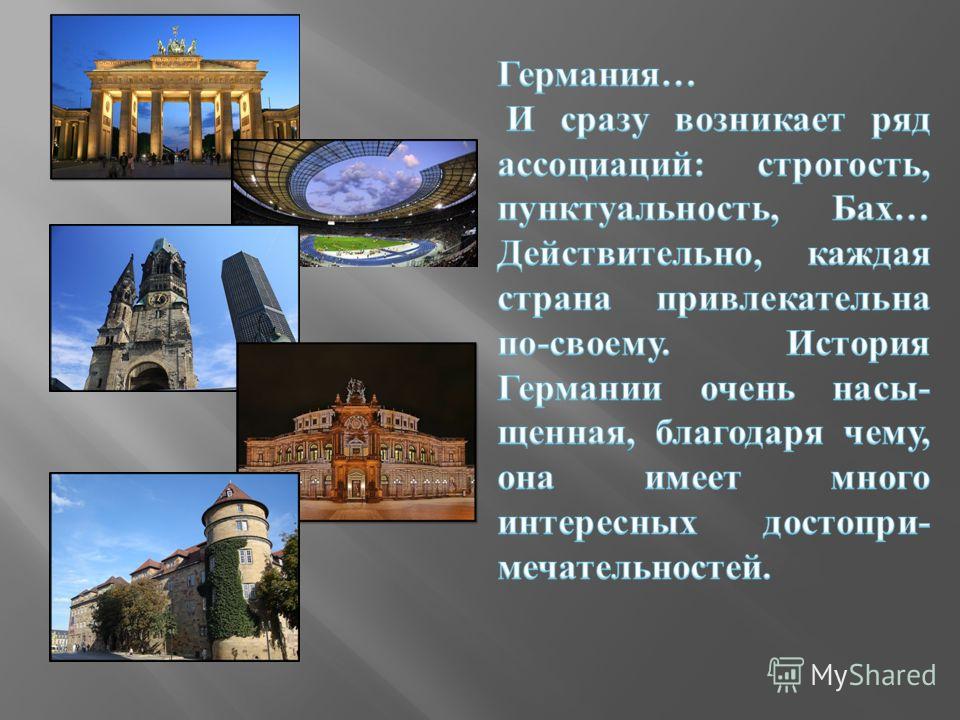

В.Генш уже более двадцати лет занимался воспитанием юношества. Он принадлежал к числу широко образованных людей своего времени, многие годы, как он пишет, «пребывал» в различных иностранных академиях, неоднократно проезжал через всю Германию, Швейцарию, Италию, Францию, Англию и Голландию и глубоко осознал всю полезность путешествий, ту важную роль, которую они должны играть в процессе воспитания молодежи. Со значения путешествий и начинался его «План»: «Не довольно того, чтоб детский разум изощрять только науками; но стараться должно при том наипаче приучать и склонять сердца их к добродетели; что достигается чрез обращение в свете и полезныя путешествия. Надобно произвести в них нужное просвещение, дабы то, что в чужих краях достопамятного и примечания достойного усмотрят, в отечестве своем с пользою употребляли»[1]. «Планом» Генша предусматривалось организовать небольшую группу молодых дворян, совершить с ними поездку в один из немецких, итальянских или французских университетов, «то есть в Геттинген, Лейпциг, Турин, или Страсбург; дабы там как в немецком, так во французском и италианском языках, также и науках, то есть, в математике, истории, географии, философии, юриспруденции, и рисовании довольное снискать знание, также в танцовании, верховой езде и музыке; и в тонкости познать то, что молодому человеку для совершенного его благополучия нужно и полезно быть может»[1]. После посещения университетов предполагалось проехать по маршруту, следующему через Швейцарию, Италию и Францию, для знакомства с искусством этих стран и постановкой фабричного дела. Каждый из участников путешествия должен был вручить В. Геншу, организатору намеченного предприятия, гонорар, установленный по контракту. Стало ли путешествие, разработанное В. Геншем, первым в ряду постоянно проводимых какими-то предпринимателями поездок за границу, пока неизвестно.

«Планом» Генша предусматривалось организовать небольшую группу молодых дворян, совершить с ними поездку в один из немецких, итальянских или французских университетов, «то есть в Геттинген, Лейпциг, Турин, или Страсбург; дабы там как в немецком, так во французском и италианском языках, также и науках, то есть, в математике, истории, географии, философии, юриспруденции, и рисовании довольное снискать знание, также в танцовании, верховой езде и музыке; и в тонкости познать то, что молодому человеку для совершенного его благополучия нужно и полезно быть может»[1]. После посещения университетов предполагалось проехать по маршруту, следующему через Швейцарию, Италию и Францию, для знакомства с искусством этих стран и постановкой фабричного дела. Каждый из участников путешествия должен был вручить В. Геншу, организатору намеченного предприятия, гонорар, установленный по контракту. Стало ли путешествие, разработанное В. Геншем, первым в ряду постоянно проводимых какими-то предпринимателями поездок за границу, пока неизвестно. Но не приходится сомневаться, что его «План» принадлежит к одному из первых предложений в последней четверти XVIII в. по организации туристских путешествий за рубеж, в которых группа людей под началом опытного руководителя должна была совершить коллективную поездку в страны Западной Европы. Его предприятие можно считать прообразом будущих частных туристических контор в России. В этом отношении Генш опередил англичанина Томаса Кука, считающегося одним из «отцов» международного туризма.

Но не приходится сомневаться, что его «План» принадлежит к одному из первых предложений в последней четверти XVIII в. по организации туристских путешествий за рубеж, в которых группа людей под началом опытного руководителя должна была совершить коллективную поездку в страны Западной Европы. Его предприятие можно считать прообразом будущих частных туристических контор в России. В этом отношении Генш опередил англичанина Томаса Кука, считающегося одним из «отцов» международного туризма.

В дело становления туристско-экскурсионного дела в России в этот период значительный вклад внесли известные педагоги и просветители того времени. Среди них, прежде всего, следует отметить члена Российской академии наук, участника разработки плана школьных реформ 1782 — 1786 гг. Янковича де Мериево, академика Российской академии наук, автора первого русского учебника по естествознанию «Начинания естественной истории…» Василия Федоровича Зуева, писателя, журналиста, издателя Николая Ивановича Новикова, которые неоднократно высказывались по поводу целесообразности проведения со школьниками прогулок и экскурсий «в природу». Первоначально это были экскурсии с целью ознакомления учащихся с разнообразием местного растительного мира. Но постепенно тематика экскурсий стала расширяться, школьники стали выезжать не только на природу, но и посещать местные заводы, мануфактуры, рудники и т.п.[2]

Первоначально это были экскурсии с целью ознакомления учащихся с разнообразием местного растительного мира. Но постепенно тематика экскурсий стала расширяться, школьники стали выезжать не только на природу, но и посещать местные заводы, мануфактуры, рудники и т.п.[2]

Одним из энтузиастов и первых организаторов школьных экскурсий был декабрист И.Д.Якушкин. Находясь в ссылке в Тюменской губернии, он работал учителем в женской школе, где практиковал летние походы и экскурсии со своими воспитанницами, целью которых было главным образом изучение растительного мира.

Идея организации экскурсий для молодежи становилась настолько популярной, что нашла свое отражение в школьных уставах. Экскурсионный опыт прогрессивных педагогов того времени нашел отражение в «Уставе народных училищ» (1786 г.), а спустя двадцать лет и в «Школьном уставе» (1804 г.). Эти уставы включали в число основных форм проведения занятий проведение экскурсий (или прогулок) на природе — для детей младшего возраста, а экскурсий на мануфактуры, в ремесленные мастерские и на заводы — для старших учащихся.

Именно с этого периода мы можем проследить этапы становления и развития экскурсионного туризма в России. Страстным поборником новых идей в преобразовании школьных программ был выдающийся ученый, основоположник научной педагогики в России Константин Дмитриевич Ушинский. В своих трудах он настойчиво рекомендовал применять в школе такой активный метод обучения, каким является путешествие и экскурсия, и в первую очередь экскурсии на природу, так как они позволяют школьнику с помощью учителя самому видеть и воспринимать окружающий его мир предметов и явлений.

А.Н. Радищев (1749-1802), В.Г. Белинский (1811-1848), А.И. Герцен (1812-1870) подвергали критике официальную педагогику, современную им школу за сословность воспитания, за отрыв содержания обучения от практики жизни. Они рассматривали физическое воспитание как составную часть общего воспитания. А.Н. Радищев в своем главном труде «Путешествие из Петербурга в Москву» требовал от государства такой системы воспитания детей всех сословий, при которой можно подготовить истинного патриота. В.Г.Белинский утверждал, что нельзя упускать «из вида ни одной стороны воспитания». От развлечения богатых за рубежом до познания своей родины – такова логика развития самодеятельного туризма в России. Призыв к путешествиям в целях познания своего народа звучит в одной из работ Н.А. Добролюбова: «Жаль, что никто из поклонников национальной германской гимнастики – за неимением живого примера в Греции – не съездит к нам в Киргизские степи или Башкирию. Там гимнастика процветает, своего рода Олимпийские игры, с борьбой и лазанием на шесты и бегом взапуски повторяются периодически; подвиги отличившихся воспеваются степными Пиндарами, и во славу их звучат туземные барабаны и флейты, чебызги и кураи»[3].

В.Г.Белинский утверждал, что нельзя упускать «из вида ни одной стороны воспитания». От развлечения богатых за рубежом до познания своей родины – такова логика развития самодеятельного туризма в России. Призыв к путешествиям в целях познания своего народа звучит в одной из работ Н.А. Добролюбова: «Жаль, что никто из поклонников национальной германской гимнастики – за неимением живого примера в Греции – не съездит к нам в Киргизские степи или Башкирию. Там гимнастика процветает, своего рода Олимпийские игры, с борьбой и лазанием на шесты и бегом взапуски повторяются периодически; подвиги отличившихся воспеваются степными Пиндарами, и во славу их звучат туземные барабаны и флейты, чебызги и кураи»[3].

Деятельность К. Д. Ушинского, Д. Д. Семенова, А. Г. Герда привела к тому, что туристско — экскурсионное дело в России стало уверенно набирать силу. Многие учебные заведения стали поощрять походы, экскурсии, поездки, а русская интеллигенция стремилась использовать путешествия, передвижения и познавательные экскурсии для собственного научного роста и изучения Родины.

В конце XIX — начале XX в. уже в значительном числе учебных заведений России педагоги осознали необходимость включения экскурсий и путешествий в программу обучения, видя в них эффективную форму приобретения знаний и важное средство патриотического воспитания.

Развитие педагогики и зарождение краеведения, в основу которых были положены требования научной основы обучения и развития у учащихся умения наблюдать окружающую действительность, приводят к дальнейшему широкому распространению прогулок с образовательной целью.С 60-х годов XIX века отдельные учителя-энтузиасты начинают организовывать дальние прогулки. В их основе лежали естественно-научные экскурсии. Позже начинают проводиться прогулки с новой целью — гуманитарной. По собственной инициативе учителя устраивали путешествия для обозрения исторических и других достопримечательностей. Расширялись и обогащались учебные поездки именно с образовательными целями, в основу которых был положен экскурсионный метод познания.

К концу XIX века складываются два вида путешествий и экскурсий. Первый из них имел целью изучение географии, геологии, ботаники и других естественных наук, появляются также первые технические и производственные экскурсии. Другой вид включал дальние учебные путешествия для ознакомления с культурными и историческими достопримечательностями.

Первый из них имел целью изучение географии, геологии, ботаники и других естественных наук, появляются также первые технические и производственные экскурсии. Другой вид включал дальние учебные путешествия для ознакомления с культурными и историческими достопримечательностями.

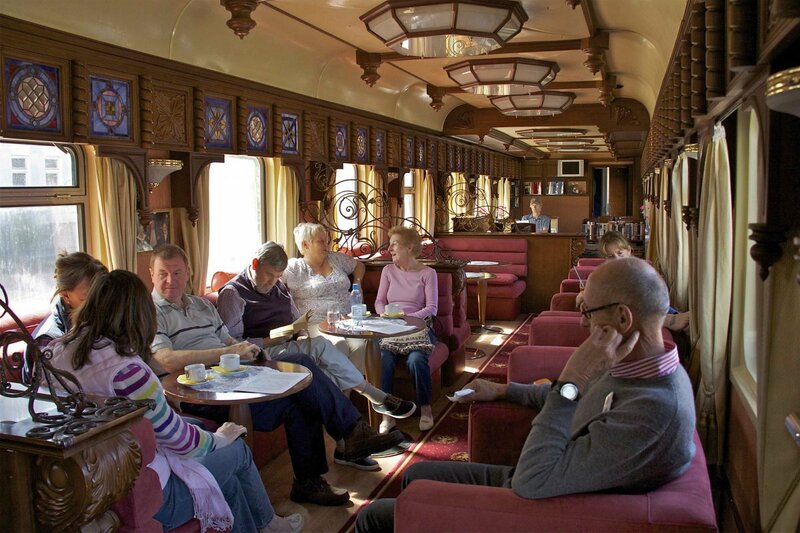

Следует отметить, что вместе с пешеходными путешествиями появляются и путешествия с использованием транспорта (железная дорога, пароходы).

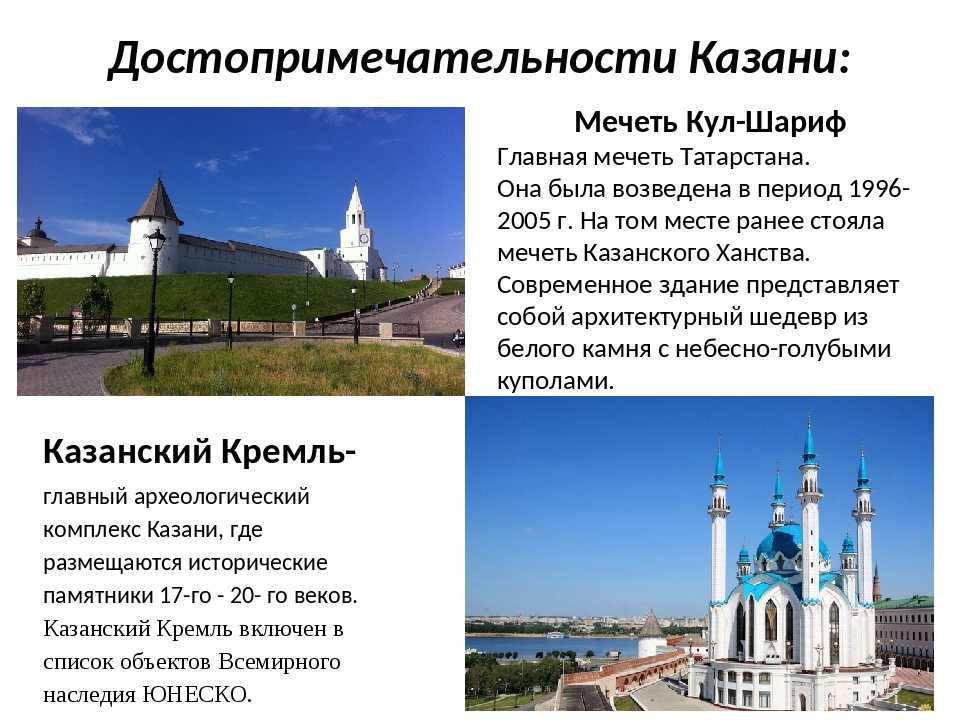

В связи с ростом числа путешествий и экскурсий возникла необходимость в их координации. В 90-е гг. школьно-экскурсионное дело получило поддержку официальных властей – Министерства народного просвещения и Святейшего Синода, которые решили использовать экскурсии в качестве одного из средств морально-религиозного воздействия на учащихся. Это привело к созданию в 1896 году в Москве Центральной экскурсионной комиссии при Министерстве просвещения (с филиалом в Петербурге), которая располагала музеем и библиотекой, где собиралась информация по туризму и экскурсионным вопросам. Комиссия разрабатывала туристско-экскурсионные программы для учебных заведений, правила поведения экскурсантов, листы опроса, вела учет путешествий групп учащихся, что стало началом создания учетной туристской документации. Она определяла учебные заведения (гимназии, реальные училища, университеты и т. д.), которые должны были осуществлять прием экскурсантов. В список учебных заведений были включены: Казанский университет и высшие женские курсы, Рижская Ломоносовская гимназия, 2-я Нижегородская гимназия, 2-е Екатеринославское реальное училище и др. Центральная комиссия разработала «опросный лист». Учебное заведение, направляющее экскурсантов, указывало в этом листе число учащихся (по классам), сопровождающих лиц и их специальности, цель экскурсии, подготовленность к ней учащихся, ее связь с учебной программой, количество и характер предшествовавших экскурсий. Это помогало в работе с группой. Были разработаны также «правила для экскурсантов», которые имелись в каждом учебном заведении, выполнение их строго контролировалось.

Комиссия разрабатывала туристско-экскурсионные программы для учебных заведений, правила поведения экскурсантов, листы опроса, вела учет путешествий групп учащихся, что стало началом создания учетной туристской документации. Она определяла учебные заведения (гимназии, реальные училища, университеты и т. д.), которые должны были осуществлять прием экскурсантов. В список учебных заведений были включены: Казанский университет и высшие женские курсы, Рижская Ломоносовская гимназия, 2-я Нижегородская гимназия, 2-е Екатеринославское реальное училище и др. Центральная комиссия разработала «опросный лист». Учебное заведение, направляющее экскурсантов, указывало в этом листе число учащихся (по классам), сопровождающих лиц и их специальности, цель экскурсии, подготовленность к ней учащихся, ее связь с учебной программой, количество и характер предшествовавших экскурсий. Это помогало в работе с группой. Были разработаны также «правила для экскурсантов», которые имелись в каждом учебном заведении, выполнение их строго контролировалось. Вопросы методики и организации экскурсий обсуждались на педагогических съездах и совещаниях (с 1906 по 1916 гг.).

Вопросы методики и организации экскурсий обсуждались на педагогических съездах и совещаниях (с 1906 по 1916 гг.).

Министерство просвещения способствовало развитию школьных образовательных экскурсий путем издания специальных нормативных документов. В частности, в 1889 году вышел циркуляр, обращавший особое внимание на прогулки. Школам было предписано, что «прогулками следует воспользоваться для географии, естественной истории и других учебных целей». Важным толчком к расширению туристско-экскурсионной деятельности школьников стал циркуляр министра народного просвещения от 2 августа 1900 г. за № 20.185, который отменял летние каникулярные работы учеников и взамен их рекомендовал начальникам учебных заведений и педагогическим советам организовывать в период каникул для учащихся оздоровительные прогулки, экскурсии и путешествия. Эти указания положили начало летней оздоровительной работе с учащимися.

Ученические экскурсии были признаны «одним из важных воспитательных средств; ознакомление молодого поколения с нашим обширным отечеством, с его святынями, с памятниками старины и с современной жизнью… не только содействует родиноведению, но и воспитанию в молодом поколении чувств патриотического и религиозного». [4] С конца XIX века в связи с общим подъемом общественного движения в России экскурсии заняли постоянное место в системе образования. В авангарде экскурсионного метода выступали частная и общественная школы. Переломным моментом в развитии экскурсионного дела в дореволюционный период стал 1901 год — год разработки новых программ преподавания естествознания и год открытия Тенишевского училища, так как основная заслуга развития экскурсионного метода в России принадлежит преподавателям вновь открывшихся коммерческих училищ, в частности Д.Н.Кайгородову.[5]

[4] С конца XIX века в связи с общим подъемом общественного движения в России экскурсии заняли постоянное место в системе образования. В авангарде экскурсионного метода выступали частная и общественная школы. Переломным моментом в развитии экскурсионного дела в дореволюционный период стал 1901 год — год разработки новых программ преподавания естествознания и год открытия Тенишевского училища, так как основная заслуга развития экскурсионного метода в России принадлежит преподавателям вновь открывшихся коммерческих училищ, в частности Д.Н.Кайгородову.[5]

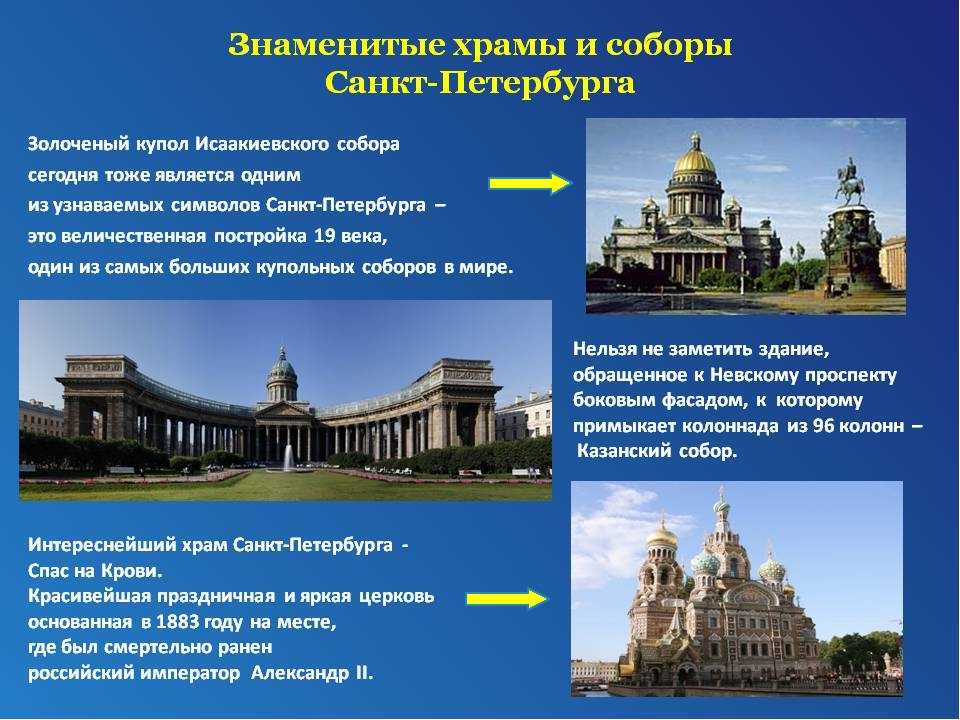

Работая в Тенишевском училище, И.М.Гревс проводил учебные гуманитарные экскурсии по Санкт-Петербургу под названием «По следам Петра Великого», совершил поездку с учениками в Киев. Другой преподаватель училища, историк А.Я.Закс организовал посещения Новгорода, Пскова, старых городов Поволжья, Приуралья и др. Впоследствии он продолжил традиции исторических экскурсий в Лесном коммерческом училище. «Образовательные путешествия» организовывались женской гимназией М. Н.Стоюниной, а также некоторыми правительственными петербургскими гимназиями. Образовательные поездки за границу предпринимались директором Житомирской гимназии П.А.Сидоровым, директором Киевской Печерской гимназии В. Петром.[6]

Н.Стоюниной, а также некоторыми правительственными петербургскими гимназиями. Образовательные поездки за границу предпринимались директором Житомирской гимназии П.А.Сидоровым, директором Киевской Печерской гимназии В. Петром.[6]

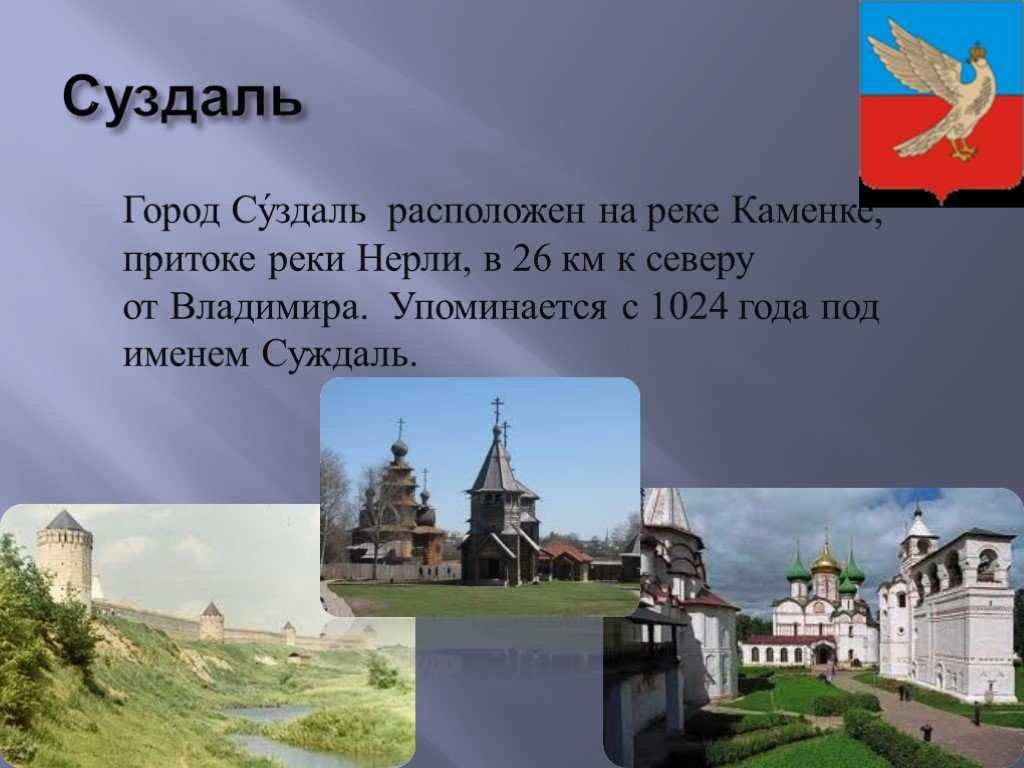

Некоторым гимназиям удалось наладить регулярные экскурсионные поездки своих учеников. Например, при Тверской гимназии в 1902 году было создано Общество организации путешествий учеников Тверской гимназии. Цель существования общества — знакомство учеников с «нашей обширной родиной»[7]. За 15 лет существования обществом было организовано 17 экскурсий, география которых обширна: Москва, города «Золотого кольца», Санкт-Петербург и пригороды, весь Крым, все города Поволжья, Закавказье, Северный Кавказ, через Варшаву, Белград, Софию в Константинополь, на Белое море[8]. В 1913 году за организацию школьных путешествий гимназия получила золотую медаль на Всероссийской выставке в Киеве.

В конце XIX – начале ХХ в. разработкой методики школьно-экскурсионной деятельности занимались такие известные методисты-экскурсионисты, как С. П.Аржанов, Н.П.Анциферов, Е.А.Звягинцев, Д.Н.Кайгородов, В.В.Половцев, Гревс И.М. и др. Они внесли значительный вклад в вопросы методики и организации экскурсий, в обобщение опыта практической работы по применению экскурсионного метода познания, в рассмотрение вопросов детско-познавательного туризма. Теория и практика туристско-экскурсионного дела обсуждалась на педагогических совещаниях и освещалась на страницах журналов «Экскурсионный вестник», «Школьные экскурсии и школьный музей», «Русский экскурсант».

П.Аржанов, Н.П.Анциферов, Е.А.Звягинцев, Д.Н.Кайгородов, В.В.Половцев, Гревс И.М. и др. Они внесли значительный вклад в вопросы методики и организации экскурсий, в обобщение опыта практической работы по применению экскурсионного метода познания, в рассмотрение вопросов детско-познавательного туризма. Теория и практика туристско-экскурсионного дела обсуждалась на педагогических совещаниях и освещалась на страницах журналов «Экскурсионный вестник», «Школьные экскурсии и школьный музей», «Русский экскурсант».

В опубликованной в 1910 г. под редакцией Б.Е.Райкова и Г.Н.Боча работе «Школьные экскурсии, их значение и организация» впервые были разработаны основные принципы экскурсионной методики и предложена система учебных экскурсий по всем предметам и для всех классов[9].

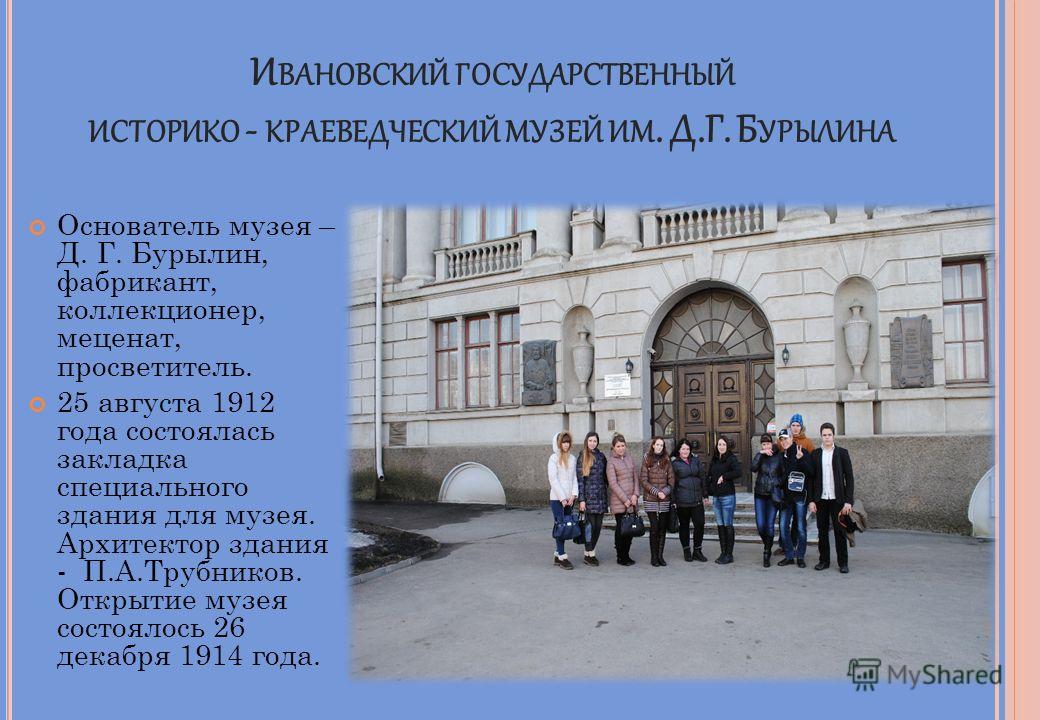

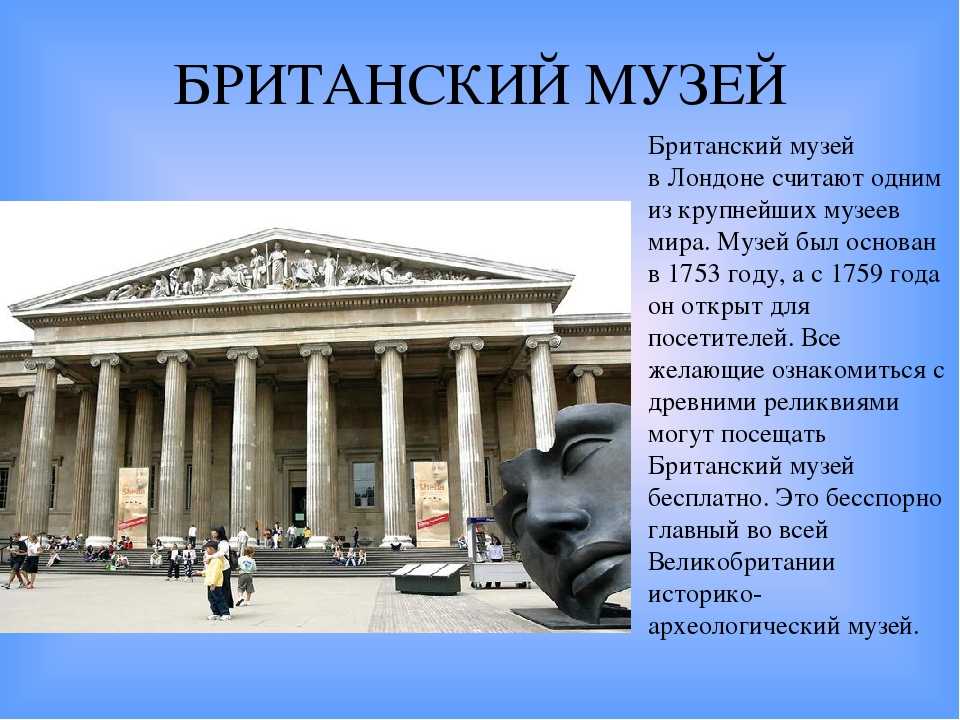

Важным фактором в становлении и развитии экскурсионного туризма стало открытие исторических, культурных, природоведческих памятников, ансамблей и музеев, одной из важнейших функций которых является просветительная работа.

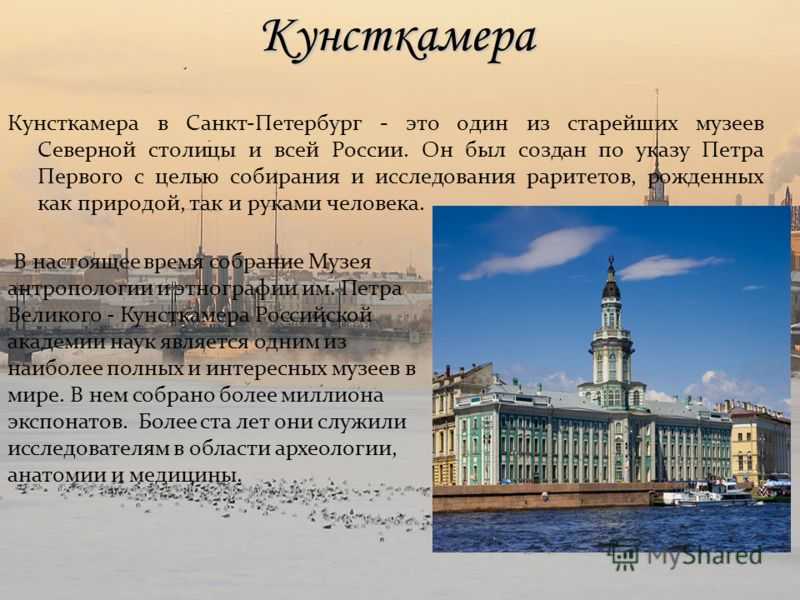

Первым музеем в России стала знаменитая Кунсткамера (помещение для редкостей), основанная Петром Великим в 1719 г. В ней хранились собрания минералов, медицинские препараты, древние монеты, этнографическая коллекция, несколько земных небесных «глобусов», был устроен зоологический кабинет. Тогда же Петром I были основаны Артиллерийский и Военно-Морской музеи. Именно этого русского царя можно считать одним из самых именитых экскурсоводов. Петр I любил лично проводить экскурсии для иностранных гостей по Санкт-Петербургу.

В 1764 г. Екатериной II был основан Эрмитаж как частное собрание произведений искусства. Первоначально он существовал как дворцовый музей, а в 1852 г. был открыт для широкой публики. В 1856 г. начал собирать свою знаменитую коллекцию русской живописи П.М.Третьяков, передавший ее вместе с коллекцией брата в 1892 г. в дар Москве. Наряду с Третьяковской галереей крупнейшим собранием русской живописи, открытым для публичных экскурсий, стал учрежденный в 1895 г. в Санкт-Петербурге императором Александром III Русский музей. Одним из первых музеев, где стали проводиться публичные экскурсии, стал открытый в Москве в 1872 г. Политехнический музей, а также основанный в 1873 г. Исторический музей.

в Санкт-Петербурге императором Александром III Русский музей. Одним из первых музеев, где стали проводиться публичные экскурсии, стал открытый в Москве в 1872 г. Политехнический музей, а также основанный в 1873 г. Исторический музей.

Активное участие в просветительской работе принимали различные общественные организации и клубы. Они, наряду с непосредственной организацией туристской и экскурсионной деятельности, содействовали выпуску первых специализированных экскурсионных изданий: «Экскурсионный вестник», «Школьные экскурсии и школьный музей», «Русский экскурсант».

Развитию путешествий и экскурсий в большой степени способствовала инициативная деятельность научных обществ, представителей демократически настроенной интеллигенции. Среди них следует выделить Русское географическое общество, созданное в 1845 г. и ставшее играть главную роль в организации и руководстве путешествиями, преследовавшими прежде всего исследовательские, научные цели. По его инициативе проводились многие экспедиции в труднодоступные районы. В ходе путешествий энтузиасты-ученые (и другие) делали важные географические открытия и вели научные исследования, а также знакомили широкий круг читателей с природой, географическими и этнографическими особенностями различных регионов России. Среди русских путешественников-исследователей следует назвать П.С.Палласа, экспедиции которого изучали Европейскую Россию, Урал, Сибирь; П.А.Чихачева, путешествовавшего по Алтаю; П.А.Кропоткина, И.Д.Черского, В.А.Обручева, исследовавших Восточную Азию; П.П. Семенова-Тянь-Шанского, А.П. Федченко, И.В. Мушкетова, Н.А.Северцева, исследовавших СреднююАзию; Н.М. Пржевальского, Г.Н.Потанина, М.В.Певцова, П.К.Козлова, изучивших Центральную Азию. Участники этих экспедиций нередко совершали восхождения на вершины из спортивного интереса. Но, тем не менее, они проводили измерения высоты, температуры воздуха, знакомились с окружающей местностью, делали зарисовки с вершин. По результатам исследований этих экспедиций публиковались многотомные издания с подробным описанием разных стран.

По его инициативе проводились многие экспедиции в труднодоступные районы. В ходе путешествий энтузиасты-ученые (и другие) делали важные географические открытия и вели научные исследования, а также знакомили широкий круг читателей с природой, географическими и этнографическими особенностями различных регионов России. Среди русских путешественников-исследователей следует назвать П.С.Палласа, экспедиции которого изучали Европейскую Россию, Урал, Сибирь; П.А.Чихачева, путешествовавшего по Алтаю; П.А.Кропоткина, И.Д.Черского, В.А.Обручева, исследовавших Восточную Азию; П.П. Семенова-Тянь-Шанского, А.П. Федченко, И.В. Мушкетова, Н.А.Северцева, исследовавших СреднююАзию; Н.М. Пржевальского, Г.Н.Потанина, М.В.Певцова, П.К.Козлова, изучивших Центральную Азию. Участники этих экспедиций нередко совершали восхождения на вершины из спортивного интереса. Но, тем не менее, они проводили измерения высоты, температуры воздуха, знакомились с окружающей местностью, делали зарисовки с вершин. По результатам исследований этих экспедиций публиковались многотомные издания с подробным описанием разных стран. Дневниками путешественников зачитывались в домах интеллигенции и великосветских салонах.

Дневниками путешественников зачитывались в домах интеллигенции и великосветских салонах.

Важную роль в развитии просветительского туризма сыграло Общество любителей естествознания (ОЛЕ), созданное во второй половине XIX в.. Его члены совершали экскурсии и путешествия в целях изучения географии, геологии, этнографии, флоры и фауны. Деятельность общества завоевала популярность у передовых ученых и педагогов. Подобные организации возникли в Петербурге, Москве, Казани, Екатеринбурге, Тифлисе, Томске, Ялте, Одессе. Их участники не только сами познавали природные богатства своего края, но и проводили экскурсии для тех, кто интересовался природой. Так, члены Кавказского общества любителей естествознания (г. Тифлис, ныне Тбилиси) изучали природу Кавказских гор, а затем рассказывали об ее красоте и богатстве путешественникам из других городов. Это были одни из первых экскурсий внеучебного характера.

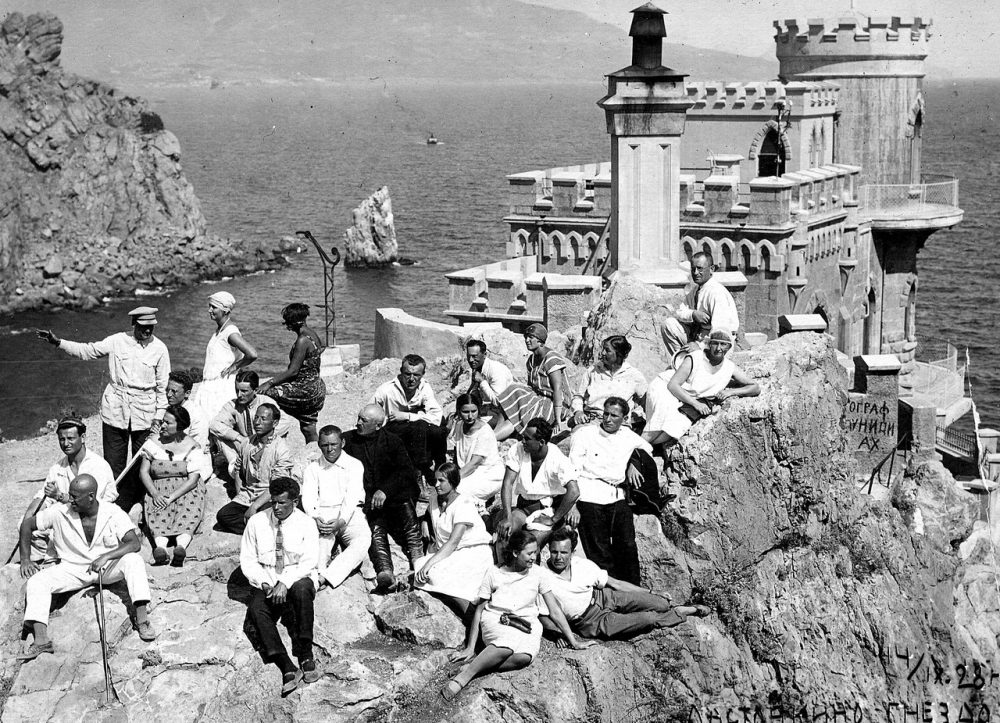

В 1876 году состоялась одна из первых студенческих экскурсий в Крым под руководством профессора геологии Новороссийского университета (Одесса) Н. А. Головкинского (именем которого позже был назван водопад в районе Алушты). Н. А. Головкинский пригласил на экскурсию 25 студентов университета, для которых добился бесплатного проезда на пароходе Русского общества пароходства и торговли из Одессы в Крым и обратно. Экскурсанты из Одессы познакомились с Ялтой, Никитским садом, морским побережьем и горной частью Крыма, собрали обширные геологические коллекции[10]. Знаток и большой поклонник крымской природы, профессор Н. А. Головкинский выпустил позже отличающийся полнотой и точностью путеводитель по Крыму – одно из первых популярных краеведческих изданий.

А. Головкинского (именем которого позже был назван водопад в районе Алушты). Н. А. Головкинский пригласил на экскурсию 25 студентов университета, для которых добился бесплатного проезда на пароходе Русского общества пароходства и торговли из Одессы в Крым и обратно. Экскурсанты из Одессы познакомились с Ялтой, Никитским садом, морским побережьем и горной частью Крыма, собрали обширные геологические коллекции[10]. Знаток и большой поклонник крымской природы, профессор Н. А. Головкинский выпустил позже отличающийся полнотой и точностью путеводитель по Крыму – одно из первых популярных краеведческих изданий.

Значительную работу проводило созданное в г. Екатеринбурге Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ), активными членами которого были Н. К. Чупин, А. П. Карпинский, Д. Н. Мамин-Сибиряк, другие писатели и ученые. Почетными членами общества были избраны К. А. Тимирязев, Д. И. Менделеев, И. П. Павлов. Н. М. Пржевальский, Н. А. Норденшельд. Они принимали самое активное участие в работе Уральского общества.

В эти годы в крупных городах России создаются: «Общество естествоиспытателей» (Санкт-Петербург), активными членами которого были Д.Н.Мамин-Сибиряк, К.А.Тимирязев, И.П.Павлов, «Общество физического воспитания» (Санкт-Петербург), «Общество любителей природы» (Харьков и Тула), Общество «Приморский экскурсант» (Хабаровск) и др.. Эти общества занимались просветительской деятельностью и организовывали экскурсии с познавательными целями.

Повышенный интерес к экскурсиям, возникший в России у разных слоев населения к концу XIX — началу XX веков, послужил толчком для создания при некоторых обществах экскурсионных комиссий. Они взяли на себя функции содействия экскурсионным группам и отдельным экскурсантам при знакомстве с городами, географическими районами России, зарубежными странами.

В частности, большой вклад в развитие поездок за границу внесла экскурсионная комиссия учебного отдела Общества распространения технических знаний. Стоимость путешествий за границу была сравнительно недорогой, по средствам педагогам школ и училищ. Кроме того, существовала скидка для народных учителей, направляемых в поездки земскими городскими самоуправлениями. Группы педагогов побывали в Германии, Швейцарии, Италии, Японии, Англии, в Скандинавских странах. Поездки послужили толчком к развитию новых идей в педагогике.

Стоимость путешествий за границу была сравнительно недорогой, по средствам педагогам школ и училищ. Кроме того, существовала скидка для народных учителей, направляемых в поездки земскими городскими самоуправлениями. Группы педагогов побывали в Германии, Швейцарии, Италии, Японии, Англии, в Скандинавских странах. Поездки послужили толчком к развитию новых идей в педагогике.

Большой известностью в Закавказье пользовалась Александровская учительская школа, созданная в 1866 г. в Тифлисе и преобразованная в дальнейшем в учительский институт. Длительное время это учебное заведение возглавлял известный на Кавказе педагог Николай Петрович Захаров. Обобщив опыт постановки образования в России и за рубежом, он сумел организовать уникальный в своем роде учебно-воспитательный процесс. Важным средством обучения Н.П. Захаров считал организацию путешествий и экскурсий. «Продолжительные прогулки стали входить в обычай школы, в нынешнем году было сделано 4 прогулки. Я считал бы полезным, особенно в воспитательном отношении, сделать в нынешнем году прогулку по направлению к Владикавказу. Придавая прогулкам воспитателей со своими учениками большое учебно-воспитательное значение в жизни закрытого учебного заведения, можно надеяться, что если прогулки не прекратятся, то, совершенствуясь из года в год, они могут перейти в учебные экскурсии. О пользе прогулок можно сказать то, что в учебном отношении ученики наглядно знакомятся с окружающей природой, приучаются наблюдать предметы и явления…, составлять коллекции и, наконец, сближаются со своими воспитателями. Прогулки, кроме моционов, главным образом необходимы при изучении географии, истории и обширного курса естествознания…»[1]

Я считал бы полезным, особенно в воспитательном отношении, сделать в нынешнем году прогулку по направлению к Владикавказу. Придавая прогулкам воспитателей со своими учениками большое учебно-воспитательное значение в жизни закрытого учебного заведения, можно надеяться, что если прогулки не прекратятся, то, совершенствуясь из года в год, они могут перейти в учебные экскурсии. О пользе прогулок можно сказать то, что в учебном отношении ученики наглядно знакомятся с окружающей природой, приучаются наблюдать предметы и явления…, составлять коллекции и, наконец, сближаются со своими воспитателями. Прогулки, кроме моционов, главным образом необходимы при изучении географии, истории и обширного курса естествознания…»[1]

Экскурсионными объектами для школьников являлись сам город Тифлис, крепости и древние храмы, ботанический сад, Кавказский музей, арсенал, фабрики, заводы, телеграф, древние монастыри, Караязская степь со знаменитым оросительным каналом (в 40 верстах от Тифлиса), пещерный город Чимес-цихе близ г. Гори (в 80 верстах от Тифлиса) и др.

Гори (в 80 верстах от Тифлиса) и др.

Экскурсии совершались обычно всей школой. В настоящее путешествие превращалась экскурсия к пещерному городу Чимес-цихе, которую с нетерпением ждали все ее будущие участники. На природе учащиеся под руководством преподавателей наблюдали различные явления, природные и связанные с деятельностью человека объекты, учились описывать их, составлять ботанические и геологические коллекции. Н.П. Захаров считал обязательной организацию экскурсий при изучении таких предметов как история, география и других дисциплин естественного цикла.

Важную роль в развитии школьного и экскурсионного туризма в дальнейшем сыграли туристские общества и учреждения, о деятельности которых речь пойдет в последующих главах.

Так, большое внимание развитию школьного экскурсионного туризма уделяло руководство Ялтинского отделения Крымского горного клуба. Прежде всего, вовлеченными в работу клуба оказались ученики Ялтинской гимназии и Ялтинского коммерческого училища. Учащиеся сначала собирались в клубе по воскресным дням, чистили коллекции монет, приводили в порядок чертежи и минералогические коллекции, а также участвовали в экскурсиях. Учитывая высокую стоимость экскурсий, клуб создал специальный “ученический фонд”, средства которого складывались с публичных лекций и пожертвований и шли на материальную помощь юным экскурсантам. Постепенно в туристическое движение учащихся включились многие губернии страны.

Учащиеся сначала собирались в клубе по воскресным дням, чистили коллекции монет, приводили в порядок чертежи и минералогические коллекции, а также участвовали в экскурсиях. Учитывая высокую стоимость экскурсий, клуб создал специальный “ученический фонд”, средства которого складывались с публичных лекций и пожертвований и шли на материальную помощь юным экскурсантам. Постепенно в туристическое движение учащихся включились многие губернии страны.

Образовательные экскурсии осуществлялись по специально разработанной программе под руководством членов клуба и имели целью ознакомить учащихся с историческими и природными памятниками Крыма. Продолжались они от 5 до 16 дней, как правило, в каникулярное время. Для каждой экскурсии правление составляло план, который утверждался затем попечителем Одесского учебного округа. Клуб брал на себя организацию приютов в местах остановок и питание. До и после возвращения с маршрута обязательно проводился медицинский осмотр. Екатеринославское отделение Клуба устраивало экскурсии на Днепровские пороги, Гагринское – на Красную Поляну. В течение 1890-х годов отечествоведческие экскурсии, как их называли, стали неотъемлемой частью лечебно-воспитательной работы гимназий. А вслед за ними в Крым устремились экскурсии земских школ, реальных, коммерческих, педагогических училищ, а также слушателей учительских, фельдшерских и др. курсов. По мере накопления опыта совершенствовалась и методика проведения экскурсий. Различная профессиональная ориентация учебных заведений требовала включения в учебно-образовательные походы экскурсии на производства. В Севастополе, например, учащиеся посещали судостроительный завод и военные корабли Черноморского флота, в Балаклаве – завод по выращиванию мидий, в Бахчисарае – кустарные татарские производства, а учащиеся сельскохозяйственных школ осматривали плантации виноградников, сады и опытные участки.

В течение 1890-х годов отечествоведческие экскурсии, как их называли, стали неотъемлемой частью лечебно-воспитательной работы гимназий. А вслед за ними в Крым устремились экскурсии земских школ, реальных, коммерческих, педагогических училищ, а также слушателей учительских, фельдшерских и др. курсов. По мере накопления опыта совершенствовалась и методика проведения экскурсий. Различная профессиональная ориентация учебных заведений требовала включения в учебно-образовательные походы экскурсии на производства. В Севастополе, например, учащиеся посещали судостроительный завод и военные корабли Черноморского флота, в Балаклаве – завод по выращиванию мидий, в Бахчисарае – кустарные татарские производства, а учащиеся сельскохозяйственных школ осматривали плантации виноградников, сады и опытные участки.

Выдающийся вклад в развитие ученического туризма внес Р.Р.Лейцингер – один из основателей и руководителей Кавказского горного общества. Придавая большое значение организации экскурсий для ученических групп, он выделил часть своей усадьбы под первую в России ученическую туристскую базу, которую назвал «Ученический приют КГО в Пятигорске — гостиница Швейцария». Приют принимал до 250 учащихся одновременно, причем за проживание в приюте денег не брали, более того, экскурсантам активно помогали советами и снаряжением, закрепляли за группой опытного гида. Несмотря на постоянную нехватку средств, в сезоне 1905 г. были организованы 8 специальных ученических экскурсий, в которых приняло участие 246 учащихся из различных городов России. Для реализации задуманного Лейцингер предпринимает широкий комплекс мер. Он готовит и в 1906 году издает брошюру «Несколько слов об ученических экскурсиях», которую самостоятельно рассылает по всем учебным округам России, в Министерство народного просвещения, а также в адреса более 640 образовательных учреждений — гимназий, реальных училищ, духовных семинарий. Благодаря усилиям Р. Лейцингера Министерство путей сообщения установило для ученических экскурсионных групп льготный пятидесятипроцентный тариф для проезда по железной дороге, условия которого в последующие годы менялись, но в общих чертах он действует до настоящего времени.

Приют принимал до 250 учащихся одновременно, причем за проживание в приюте денег не брали, более того, экскурсантам активно помогали советами и снаряжением, закрепляли за группой опытного гида. Несмотря на постоянную нехватку средств, в сезоне 1905 г. были организованы 8 специальных ученических экскурсий, в которых приняло участие 246 учащихся из различных городов России. Для реализации задуманного Лейцингер предпринимает широкий комплекс мер. Он готовит и в 1906 году издает брошюру «Несколько слов об ученических экскурсиях», которую самостоятельно рассылает по всем учебным округам России, в Министерство народного просвещения, а также в адреса более 640 образовательных учреждений — гимназий, реальных училищ, духовных семинарий. Благодаря усилиям Р. Лейцингера Министерство путей сообщения установило для ученических экскурсионных групп льготный пятидесятипроцентный тариф для проезда по железной дороге, условия которого в последующие годы менялись, но в общих чертах он действует до настоящего времени.

Это направление деятельности Кавказского горного общества было поддержано Российским обществом туристов, при котором в 1907 г. была создана специальная комиссия «Образовательные экскурсии по России».

Распространение в городах школьных экскурсий, проведение горных восхождений, пеших походов и велосипедных прогулок, повышенное внимание к туризму и экскурсиям многочисленных учебных заведений, организаций, научных и профессиональных обществ, растущее стремление русской интеллигенции использовать путешествия и познавательные экскурсии для «просвещения народа» — все это создало предпосылки для объединения любителей туризма и экскурсий в специализированные организации.

Основные направления развития туризма в этот период носили познавательно-рекреационный характер; в значительной мере содействовали просвещению и духовному обогащению разных слоев российского населения, способствовали познанию Отечества и формированию национального самосознания.

Томас Кук (Thomas Cook): человек, придумавший туризм

Томас Кук: человек, придумавший туризм

«Закажем билеты в конторе Кука». Для многих поколений европейцев, и прочих жителей планеты, именно с этой фразы начиналось увлекательное и обязательно комфортное путешествие.

Для многих поколений европейцев, и прочих жителей планеты, именно с этой фразы начиналось увлекательное и обязательно комфортное путешествие.

ЭКСКУРСИЯ В ЛАФБОРО

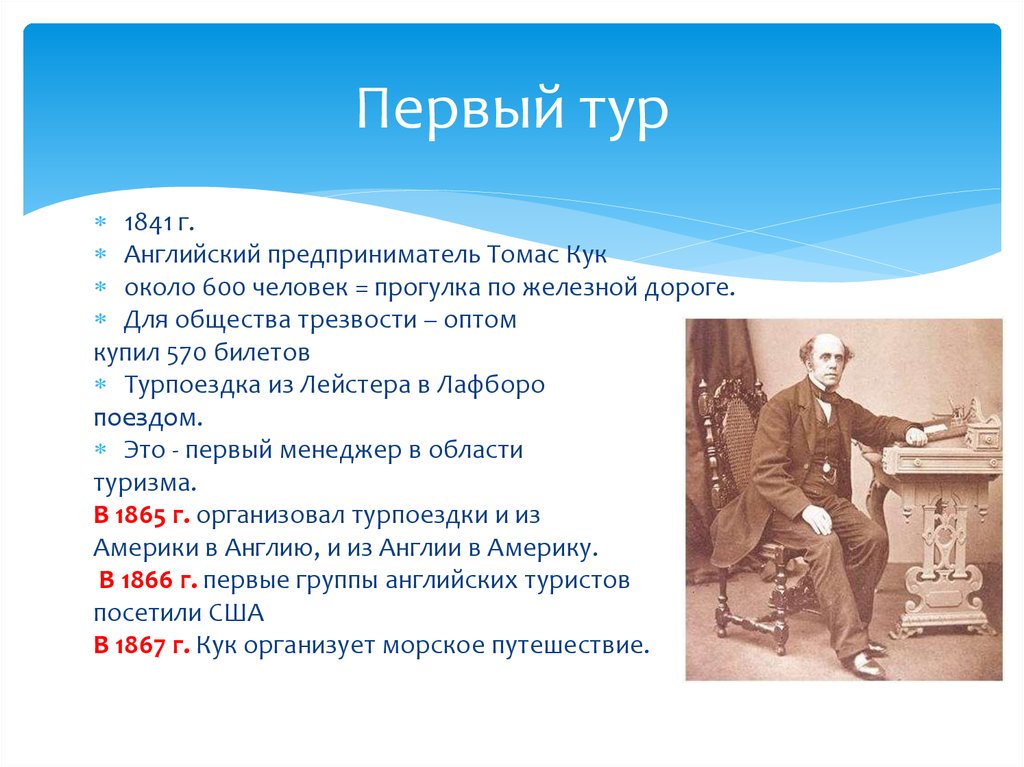

Англичанин Томас Кук не просто изобрел туризм и создал первую туристическую фирму. Его заслуга куда значительнее — миллионам людей, чья жизнь традиционно ограничивалась стенами дома да несколькими соседними улицами, он открыл красоту и разнообразие огромного мира. Ведь даже в «просвещенном» XIX веке, как его именовали современники, на путешествие, хотя бы краткое, обычно отваживались немногие. Если, конечно, их не толкала в путь острая необходимость.

Сын небогатого фермера Томас Кук родился в английской деревуш¬ке Мельбурн 22 ноября 1808 г. Уже в десять лет из-за смерти отца он начал работать — садовником, потом недолгое время печатником, а впоследствии освоил ремесло краснодеревщика. В 18 лет он стал баптистским проповедником и од-ним из активистов местного обще-ства трезвости.

Томас Кук был вполне благополучным человеком, ничем не выделяющимся среди других, таких же как он, англичан со средним достатком. Однако было в нем что-то, позволившее не просто следовать, как большинству, жизненным обстоятельствам, а суметь воспользоваться ими.

В 1840 г. было открыто железнодорожное сообщение между Дерби и Рагби. Дымное и не слишком комфортное детище прогресса вызывало в публике восторг, восхищение, но никак не желание прокатиться на грохочущем чудовище. Это был своего рода экстрим, привлекающий немногих. Но Томас Кук сумел оценить и возможности нового скоростного транспорта, и нужду железнодорожных компаний в общественном признании. Он встретился с главой Midland Railway и убедил его предоставить скидку соратникам Кука по борьбе с пьянством в случае, если они наймут поезд. Состав был ему необходим, чтобы попасть на ежеквартальный съезд сторонников трезвости в Лафборо, в 12 милях от Лондона.

Воинствующим абстинентам идея Кука прокатиться на поезде понравилась. Тем более что и сама поездка, и обещанные развлечения, и еда должны были обойтись не в такую уж большую сумму — 1 шиллинг.

Тем более что и сама поездка, и обещанные развлечения, и еда должны были обойтись не в такую уж большую сумму — 1 шиллинг.

5 июля 1841 г. под звуки оркестра и приветственные крики толпы 570 человек организованно отбыли в Лафборо. Эту дату можно, смело считать днем рождения туризма. В восторге от путешествия были и первые в мире туристы, и владельцы железнодорожной компании, которые получили отличную рекламу. Но больше всех был доволен Томас Кук, который, возможно, еще даже не прозревал открывающиеся перед ним возможности. В свой дневник он внес скромную запись: «Я имел честь возглавить первую публичную железнодорожную экскурсию в истории Англии».

В 1866 г. первая туристическая группа из англичан, которую возглавил Джон Меисон Кук, побывала в Соединенных Штатах

КУК ВСЕ ОБЕСПЕЧИТ

За первой последовали другие поездки. Причем поначалу Томас организовывал их без всякой выгоды для себя. Так продолжалось до 1845 г., когда он заработал первые деньги на экскурсии в Ливерпуль. Но трудился он явно не ради выгоды. Его скорее увлекала сама работа. В 1846 г. он объявляет о начале тематических путешествий — поездок в Шотландию, на родину Вальтера Скотта и Роберта Бернса. Затем появляются туры по Ирландии, Уэльсу, на остров Мэн.

Но трудился он явно не ради выгоды. Его скорее увлекала сама работа. В 1846 г. он объявляет о начале тематических путешествий — поездок в Шотландию, на родину Вальтера Скотта и Роберта Бернса. Затем появляются туры по Ирландии, Уэльсу, на остров Мэн.

Некоторые биографы Кука объясняют популярность этих туров любовью англичан к творчеству великих шотландцев. Но, наверное, весомой были причины социальные и экономические. Во-первых, в начале 40-х трейдюнионы добились для рабочих и служащих ежегодных отпусков. У огромной массы людей появилось свободное время. Во-вторых, Кук пользовался поддержкой железнодорожных компаний, которым очень нравился придуманный им девиз «Железные дороги — для миллионов». В-третьих, Кук никогда не ориентировался исключительно на богачей. В круг своих потенциальных Клиентов он старался включать и людей со средним достатком. И, наконец, в-четвертых, предоставляемые им услуги всегда отличались высоким качеством.

Вручив себя в руки агентов Кука, можно было быть уверенным, что поездка будет комфортной, безопасной, познавательной; что даже путешествие вокруг света не потребует ровно никаких усилий. Кук все обеспечит. В общественном мнении репутация контор Кука была высока и непоколебима.

Кук все обеспечит. В общественном мнении репутация контор Кука была высока и непоколебима.

Энергия Томаса Кука была поистине поразительной. Ему удается уговорить некоторых крупных английских землевладельцев открыть свои поместья и замки для туристов. Одновременно Кук создает клубы для рабочих, члены которых еженедельно вносили в кассу небольшую сумму, а в итоге получали туристическую путёвку в Лондон на торгово-промышленную выставку. Благодаря его усилиям ее смогли посетить 165 тыс. человек. Томас начинает издавать журнал «Экскурсант» — первый журнал для туристов, который просуществовал до Второй мировой войны.

Применительно к жизни и деятельности Томаса Кука часто приходится использовать слово «первый». Он был , неистощим на выдумки и идеи. Поэтому совершенно логично, что очень скоро от внутреннего туризма Кук перешел к зарубеяшому. В 1855 г. он открывает первый заграничный маршрут в Париж, на Всемирную выставку.

Thomas Cook & Son была первым туроператором, воспользовавшимся авиацией для перевозки туристов. Это произошло в 1919 году

Это произошло в 1919 году

ОТ ЛА-МАНША ДО СУЭЦА

Консервативные судовладельцы не столь благоволили Куку в отличие от нуворишей делового мира — железнодорожных магнатов. На скидки для его клиентов, собравшихся в Европу, они не пошли. Но в результате получилось по пословице «Не было бы счастья, да несчастье помогло»: Кук, отказавшись от переправы через Ла-Манш, организовал многоэтапный маршрут, включавший остановки в Брюсселе, Кельне, Гейдельберге, Баден-Бадене, Страсбурге и Париже. Назад, в Лондон, туристы возвращались через Гавр или Дьеп.

Надо отдать должное Куку, его предусмотрительности, умению вникать даже в мелкие детали, прогнозировать самые разные ситуации. Он сам проехал весь маршрут, подписал контракты с перевозчиками, владельцами гостиниц, рестораторами, гидами. Выпустил подробные путеводители, содержавшие массу практических советов, как себя вести в чужой стране. И опять ошеломляющий успех.

В 1868 г. Томас Кук ввел систему гостиничных купонов, по которым можно было получить по фиксированной цене номер в отеле во всех крупных городах Британии

Свою благодарность за популяризацию парижской выставки ему выразил император Наполеон III.

Спустя восемь лет Кук осваивает Швейцарию, а затем присоединяет к своей туристической империи и Италию.

В 1864 г. к Томасу присоединяется его сын Джон Мейсон. Под его руководством экспансия продолжается. Контора Thomas Cook & Son возит англичан в Новый Свет, а американцам предлагает поездки в Англию и в Европу. А затем наступает время Азии.

То, что Кук обратил внимание на Палестину, было вполне естественно. Всю жизнь он оставался ревностным христианином, и идея паломничества в Святую землю была ему, конечно, близка. Учитывал он и тот фактор, что о такой поездке мечтали миллионы католиков, православных, протестантов в Европе и в Америке. Первую группу «паломников Кука» из 60 человек сопровождали 77 вооруженных сотрудников фирмы и караван из 87 вьючных лошадей. Главное было обеспечить максимальный комфорт богомольцам. Кстати, уровень его оказался столь высок, что к Куку обратился наследник британской короны принц Уэльский с просьбой включить в следующий тур своих сыновей Альберта и Георга.

Премьер-министр Великобритании Гладстон увидел в туристической индустрии, которую так успешно выстраивал Томас Кук, мощный политический инструмент. С целью укрепления связей между метрополией и колониями он предложил Куку организовать для англичан поездки в Индию, а для богатых и влиятельных индусов — в Англию. Политический заказ был выполнен с блеском. Более того, Кук стал возить индусов-мусульман в Мекку. Изобретенный им религиозный туризм стал процветать с первого года.

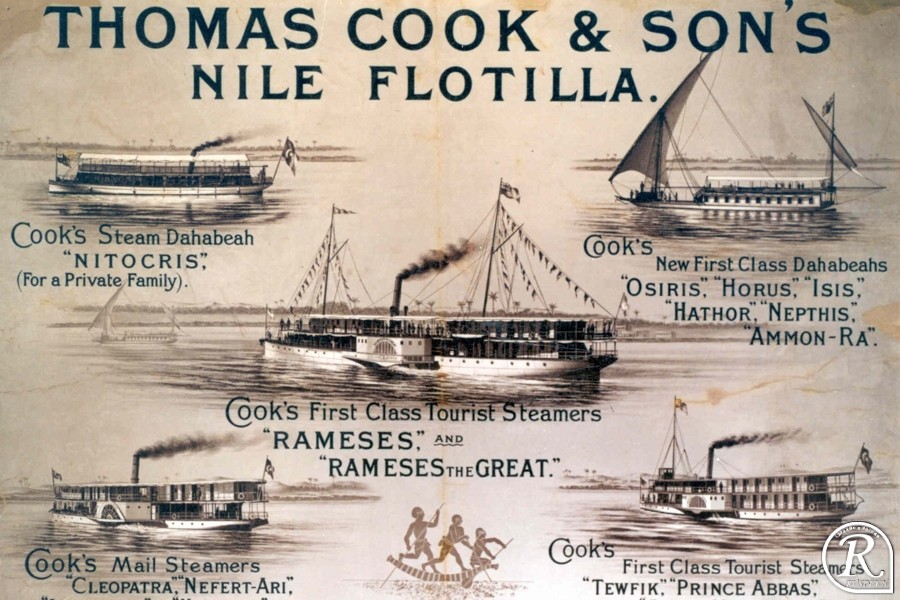

От Индии Томас Кук перешел к Египту. Это тоже была правительственная инициатива. Британцы обживали не только открытый в 1869 г. Суэцкий канал, но и Нил. Кук пустил по нему экскурсионные суда. Путешествие в Египет, включая стоимость билетов на пароходы и поезда, проживание в гостиницах, питание, экскурсии, услуги гидов, обходилось в зависимости от класса от 81 до 119 фунтов. Деньги большие, но отнюдь не сумасшедшие.

Первый кругосветный тур, который был организован Томасом Куком в 1872-1873 гг. , длился 222 дня. За это время путешественники преодолели 25 тыс. миль. В 1991 году, в ознаменование очередной круглой даты, компания Кука организовала кругосветное путешествие. На этот раз для него потребовалось всего 34 дня

, длился 222 дня. За это время путешественники преодолели 25 тыс. миль. В 1991 году, в ознаменование очередной круглой даты, компания Кука организовала кругосветное путешествие. На этот раз для него потребовалось всего 34 дня

Цены в конторе Кука, действительно, были умеренные. Как уже отмечалось, за высокими прибылями он не гнался. Комфортабельное путешествие вокруг света, по утверждению газеты Daily Express, можно было совершить за 183 фунта 18 шиллингов.

Кстати, когда Томас Кук умер в 1892 г. его личное состояние оценивалось всего в 2 497 фунтов стерлингов. Сын пережил отца всего на семь лет. Дело перешло к внукам — Фрэнку Генри, Эрнесту Эдварду и Томасу Альберту.

ТУРИЗМУ- 165 ЛЕТ

В начале XX века компания Thomas Cook & Son процветала. В 1926 г. ее центральный офис перебрался на Беркли-стрит в аристократическом лондонском районе Мейфэр. И вдруг, к всеобщему изумлению, Фрэнк и Эрнест {Альберта уже не было в живых) принимают решение продать свой успешный бизнес. Его новым хозяином — становится бельгийская железнодорожная корпорация Wagons-Lits, владевшая самыми фешенебельными на континенте поездами, в том числе и знаменитым «Восточным экспрессом».

Его новым хозяином — становится бельгийская железнодорожная корпорация Wagons-Lits, владевшая самыми фешенебельными на континенте поездами, в том числе и знаменитым «Восточным экспрессом».

В последующие годы компания Кука неоднократно переходила из рук в руки. Многие стремились обладать этим прославленным брендом, но далеко не всем удавалось cделать предприятие прибыльным. В 1942 г. британское правительство реквизировало активы компании и, чтобы избежать финансового коллапса, передало контрольный пакет акций четырем крупнейшим железным дорогам страны. А в 1948-м, после национализации магистралей, компания вообще отошла к государству.

Общеизвестно, что когда за управление отраслью берутся государственные чиновники, она становится неповоротливой, у мало восприимчивой к новым веяниям и идеям. Так случилось и с компанией Thomas Cook & Son. В послевоенные годы на рынок вышли молодые, энергичные предприниматели, которые предложили англичанам новые привлекательные возможности по более низкой цене. И хотя дела у старейшего туроператора мира шли неплохо, а в 1965 г. общая прибыль даже впервые перевалила за 1 млн фунтов стерлингов, новички всерьез потеснили своего «влиятельного прародителя.

И хотя дела у старейшего туроператора мира шли неплохо, а в 1965 г. общая прибыль даже впервые перевалила за 1 млн фунтов стерлингов, новички всерьез потеснили своего «влиятельного прародителя.

В 1972-м в результате денационализации Thomas Cook & Son вновь перешла в частные руки и была куплена консорциумом в составе Midland Bank, Trust House Forte и Автомобильной ассоциации. Сразу же были приняты экстренные меры по восстановлению утраченных позиций. В результате компания смогла устоять во время экономического кризиса 70-х годов, когда обанкротились многие туристические фирмы. А в последующие годы, уже при новых владельцах, предприняла мощную экспансию, захватывая одну за другой крупные британские и зарубежные компании.

Сегодня Thomas: Cook & Son — крупнейшая и наиболее респектабельная на Британских островах туристическая компания. По Своим экономическим показателям она — вторая в Европе и третья в мире. В Великобритании и во многих других странах насчитывается свыше тысячи ее агентств. На нее сейчас работает более 16 тыс. человек.

На нее сейчас работает более 16 тыс. человек.

Причина успеха Thomas Cook & Son в том, что руководство компании, уловив новейшие экономические веяния века, сумело создать мощную вертикально интегрированную корпорацию, которая оказывает своим клиентам весь комплекс туристических услуг. Через сеть собственных агентств, колл-центров, систем интернет-продаж и телевизионных «магазинов на диване» она предлагает им туры на любой вкус и в любую страну. Через свои обменные бюро компания обеспечивает путешественников необходимой валютой и дорожными чеками, в том числе и фирменными — Thomas Cook. Ее знаменитыми и, по общему признанию, самыми полными и точными путеводителями, ведущими историю еще с далекого 1855 г., пользуются миллионы искателей приключений. И, наконец, она обладает крупнейшим в Великобритании флотом чартерных воздушных кораблей, доставляющих туристов куда они только пожелают. Переиначив классическую фразу, можно сказать, что над империей Кука никогда не заходит солнце. В минувшем году Thomas Cook & Son отметила 165-летнюю годовщину первой туристической поездки. Она встретила юбилей на подъеме, сохранив славные традиции своего основателя и в то же время вдохнув в них современное звучание, безудержную фантазию и молодой предпринимательский азарт.

Она встретила юбилей на подъеме, сохранив славные традиции своего основателя и в то же время вдохнув в них современное звучание, безудержную фантазию и молодой предпринимательский азарт.

По данным Всемирной туристической организации, в прошлом году путешествия за границу в общей сложности совершили свыше 800 млн человек. Иными словами — каждый седьмой житель Земли. Посещение других стран стало для нас и праздником и, одновременно,совершенно привычным и рутинным делом. И все мы за это должны благодарить Томаса Кука, человека, придумавшего туризм.

Василий АНДРЕЕВ

По материалам журнала «Бизнес и Выставки» №2 (22) за 2007 г.

История Томаса Кука, одной из старейших туристических фирм мира

Си-Эн-Эн —

Один из самых известных в мире туроператоров, Thomas Cook, предлагал недорогие пакетные туры по десяткам направлений по всему миру, что сделало его популярным вариантом для путешественников, ищущих недорогой отдых.

Но воскресный крах этого 178-летнего британского бренда знаменует собой конец для одной из старейших туристических фирм на планете, компании, которой приписывают изменение глобального туристического ландшафта.

Основанный краснодеревщиком Томасом Куком в Лестершире в 1841 году, бизнес первоначально был ориентирован на однодневные железнодорожные экскурсии. Кук считал, что алкоголь виноват в социальных проблемах, и организовал специальный поезд, чтобы отвезти сторонников воздержания на собрание за 12 миль, согласно веб-сайту Томаса Кука.

Томас Кук рухнул, оставив тысячи путешественников в затруднительном положении

cms.cnn.com/_components/paragraph/instances/paragraph_480778EC-6DF6-F8A8-D0B6-5C6DFBB8FCD8@published» data-editable=»text» data-component-name=»paragraph»> В последующие годы Кук продолжал организовывать железнодорожные поездки для обществ трезвости и воскресных школ до лета 1845 года, когда он организовал свое первое коммерческое предприятие — поездку в Ливерпуль.В конце концов он переехал за пределы Великобритании в Европу, а затем и дальше. В последующие десятилетия компания расширилась до отелей, курортов, круизов и авиакомпаний, и это лишь некоторые из ее начинаний, ориентированных на британский средний класс.

Бренд стал нарицательным вместе со своим слоганом: «Не просто бронируйте — Томас готовит!»

cms.cnn.com/_components/paragraph/instances/paragraph_66905C6D-462A-C54A-1F19-5C6592541201@published» data-editable=»text» data-component-name=»paragraph»>Пионер английского туризма Томас Кук (1808-189 гг.)2).

Архив Халтона / Getty Images1841: Томас Кук организует свою первую экскурсию, обратный железнодорожный рейс из Лестера на митинг воздержания (против алкоголя) в Лафборо, в 12 милях от него. Цена? Один шиллинг.

1845: Томас Кук организует свою первую коммерческую поездку – железнодорожное путешествие в Ливерпуль из Лестера, Ноттингема и Дерби.

1855: Томас Кук проводит свое первое континентальное турне, проведя две группы из Харвича в Антверпен, затем в Брюссель, Кельн, Гейдельберг, Страсбург и, наконец, в Париж на Международную выставку. Компания впервые предлагает полный праздничный «пакет» — стоимость проезда, проживания и питания.

1864: Кук приглашает в бизнес своего сына Джона Мейсона Кука, 30 лет.

1 865: Томас Кук открывает свой первый магазин на Флит-стрит в Лондоне.

1866: Джон Мейсон Кук лично проводит первое американское турне компании.

1869: Томас Кук сопровождает свою первую партию в Египет и Палестину.

1871: Официальное название компании становится Thomas Cook & Son.

1872/73: Томас Кук организует и проводит первое в мире кругосветное путешествие. Путешествие занимает 222 дня и охватывает более 29,000 миль.

Путешествие занимает 222 дня и охватывает более 29,000 миль.

1874: Предшественник дорожных чеков, Cook’s Circular Note, выпущен компанией в Нью-Йорке.

1875: Первый круиз Томаса Кука по морям вокруг Скандинавии, когда фирма разрабатывает тур «Солнце полуночи» на мыс Нордкап в Норвегии в сотрудничестве с Bergen Line.

1886: Джон Мейсон Кук, теперь возглавляющий компанию, запускает новый флот роскошных пароходов по Нилу, чтобы обслуживать сливки викторианского общества.

1896: Компания Thomas Cook & Son назначена официальным пассажирским агентом на первых современных Олимпийских играх в Афинах.

1899: Джон Мейсон Кук внезапно умирает в возрасте 65 лет. Компания переходит в руки его трех сыновей: Фрэнка, Эрнеста и Томаса («Берт»).

19:27: Компания организует свой первый авиарейс. Группа из шести человек летит из Нью-Йорка в Чикаго на боксерский поединок Демпси-Танни в супертяжелом весе. Стоимость пакета, включая перелет, проживание в отеле и места у ринга, составляет 575 долларов.

1928: Франк и Эрнест Кук, два выживших внука, продают бизнес Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens. 1948: Thos Cook & Son Ltd становится государственной собственностью Британской транспортной холдинговой компании.

1965: Чистая прибыль Thomas Cook впервые превысила 1 миллион фунтов стерлингов.

1984: Акция «Не просто заказывайте, Томас готовит!» вводится слоган.

1989: Многолетнее соглашение Thomas Cook с Wagons-Lits подходит к концу. Начинается развитие новой всемирной сети.

Начинается развитие новой всемирной сети.

1990: Thomas Cook приобретает розничную торговлю иностранной валютой Deak International, фактически становясь ведущим в мире розничным продавцом иностранной валюты.

1992: Westdeutsche Landesbank, третий по величине банк Германии, и LTU Group, ведущая немецкая чартерная авиакомпания, приобретают Thomas Cook Group у Midland Bank.

1994: Thomas Cook приобретает дочернюю компанию Barclays Bank plc, занимающуюся дорожными чеками, и становится крупнейшим в мире поставщиком дорожных чеков за пределами США. В том же году, после серьезного пересмотра своей глобальной деятельности, Thomas Cook продает свой бизнес по управлению поездками компании American Express.

В том же году, после серьезного пересмотра своей глобальной деятельности, Thomas Cook продает свой бизнес по управлению поездками компании American Express.

1997: Запуск Thomas Cook On-Line. Это первое розничное туристическое агентство в Великобритании, предлагающее клиентам возможность покупать путевки, иностранную валюту, дорожные чеки и путеводители в Интернете.

1999: Европейская комиссия одобряет слияние туристических компаний Thomas Cook и Carlson Leisure Group в Великобритании.

2001: Thomas Cook завершает продажу своего подразделения Global and Financial Services компании Travelex. В том же году Thomas Cook приобретает немецкая туристическая компания Condor & Neckermann. Ее название изменено на Thomas Cook AG.

В том же году Thomas Cook приобретает немецкая туристическая компания Condor & Neckermann. Ее название изменено на Thomas Cook AG.

2003: В Великобритании официально запущена авиакомпания Thomas Cook под новым брендом.

2007: Thomas Cook AG и MyTravel Group plc сливаются в компанию Thomas Cook Group plc, усиливая ориентацию на Северные страны благодаря присоединению Ving, Spies и Tjäreborg.

2011: Thomas Cook объединяет свои розничные операции в Великобритании с операциями Кооперативной группы и Кооперативного общества Мидлендса, создавая крупнейшую в Великобритании сеть туристических агентств.

2013: Thomas Cook объявляет, что авиакомпании Thomas Cook в Великобритании, Бельгии и Скандинавии вместе с Condor в Германии будут объединены в единое операционное подразделение в рамках группы Thomas Cook.

2015: Thomas Cook Group plc объявляет о новом партнерстве с китайской инвестиционной группой Fosun International Limited.

2019: Королевский банк Шотландии и ряд других банков требуют, чтобы Thomas Cook Group PLC изыскала финансирование в размере 200 миллионов фунтов стерлингов (250 миллионов долларов США). Компания объявляет в заявлении, что «у нее не было иного выбора, кроме как предпринять шаги по принудительной ликвидации с немедленным вступлением в силу». Этот шаг вызывает крупнейшую репатриацию в мирное время в истории Соединенного Королевства. В заявлении Управления гражданской авиации Великобритании говорится, что «более 150 000 клиентов Thomas Cook за границей».

Компания объявляет в заявлении, что «у нее не было иного выбора, кроме как предпринять шаги по принудительной ликвидации с немедленным вступлением в силу». Этот шаг вызывает крупнейшую репатриацию в мирное время в истории Соединенного Королевства. В заявлении Управления гражданской авиации Великобритании говорится, что «более 150 000 клиентов Thomas Cook за границей».

Историческая пресса | Первые гастроли Томаса Кука на континенте

Вскоре после эмоционального удара смерти матери Томас Кук сделал смелый шаг. Он бросил свой типографский бизнес, чтобы стать туристическим оператором на полную ставку, поскольку уже десять лет занимается коммерческими путешествиями. Ливерпуль и Уэльс пополнились новыми направлениями и поездками на морские курорты, такие как Скарборо с его прогулками на пароходе, город недалеко от Мельбурна, Эшби-де-ла-Зуш с его банями, замками и парками развлечений, Озерный край, остров Человека и Ирландии.

Томас Кук основал современную туристическую индустрию

Затем, в 1855 году, с некоторым трепетом Томас решил расширить свой бизнес на неанглоязычные страны и отправился во Францию и Бельгию, чтобы сделать предварительные предварительные приготовления. Изюминкой поездки стала поездка на Универсальную выставку на Елисейских полях. Наполеон III, чтобы не отставать от англичан, устраивал шоу, эквивалентное Великой выставке, на участке площадью двадцать четыре акра с участием 20 000 экспонентов. К большому удивлению многих критиков, Виктория и Альберт приняли приглашение самозваного императора и совершили первый с 1431 года визит британского монарха во Францию. Это контрастировало с правительством деда Виктории, Георга III, который игнорировал послереволюционные французские титулы, а императора называли «генералом Бонапартом». Так что, как и во время своего второго шотландского путешествия, Томас снова пошел по пути королевы.

Изюминкой поездки стала поездка на Универсальную выставку на Елисейских полях. Наполеон III, чтобы не отставать от англичан, устраивал шоу, эквивалентное Великой выставке, на участке площадью двадцать четыре акра с участием 20 000 экспонентов. К большому удивлению многих критиков, Виктория и Альберт приняли приглашение самозваного императора и совершили первый с 1431 года визит британского монарха во Францию. Это контрастировало с правительством деда Виктории, Георга III, который игнорировал послереволюционные французские титулы, а императора называли «генералом Бонапартом». Так что, как и во время своего второго шотландского путешествия, Томас снова пошел по пути королевы.

Наполеон III Александра Кабанеля ок. 1865 г.

План и фасад Дворца промышленности, построенного для Всемирной выставки в Париже, 1855 г.

Дворец промышленности располагался между Сеной и Елисейскими полями.

Экскурсионист нес предложение, что «приблизительно 7 августа мы начнем экскурсию на континент на две недели, при условии, что мы гарантируем депозит в размере 20 шиллингов каждому человеку до 9июля, не менее 50 пассажиров». Томас снова оказался в слишком знакомой роли, борясь с сопротивляющимися компаниями за групповые уступки. На этот раз его борьба была с контролерами движения через Ла-Манш. В конце концов, не имея возможности забронировать билеты на прямые поезда из Англии, он спланировал обходной маршрут по Великой Восточной железной дороге.

Обложка издания Cook’s Continental Time Tables & Tourist’s Handbook за декабрь 1888 г.

Копия «Экскурсиониста» Кука 1898 года.

Его первая партия отправилась 4 июля с большим весельем и ожиданием, но не по маршруту Кале — Дувр, а через Антверпен, Брюссель, Экс-ла-Шапель, Кельн, вверх по Рейну в Майнц, Мангейм, Франкфурт, Гейдельберг, Баден-Баден, Страсбург, Париж, Гавр, Саутгемптон, Лондон и обратно в район Мидленд. Помимо образования и удовольствия, одной из целей поездки было закрепить новую эру мира. Путешествия, по словам Томаса, сделали людей более терпимыми к иностранцам и уменьшили ненависть и ограниченность взглядов, которые приводили к войнам.

Помимо образования и удовольствия, одной из целей поездки было закрепить новую эру мира. Путешествия, по словам Томаса, сделали людей более терпимыми к иностранцам и уменьшили ненависть и ограниченность взглядов, которые приводили к войнам.

Незнакомый ни с языками, ни с обычаями, он писал:

‘ трудности… были не малы и не малы. При подготовке у нас была тяжелая борьба с континентальными компаниями; и требовалось неустанное бдительность, чтобы держать на хорошем счету владельцев гостиниц, менял, клерков по бронированию и других, с кем мы имели денежные сделки. Колебания курсов валют; жалкий и неровный вид монет и банкнот; конгломерат франков, сантимов, талеров, золотых и серебряных грошей, пфеннигов, флоринов и крейцеров; потери, неизбежные при каждой сделке; и еще более досадные потери, вызванные тем преимуществом, которое Джон Булл извлек из незнания сумм и сравнительной стоимости «мелких разменных монет»; все эти денежные затруднения вызывали постоянное раздражение у большинства Сторон… ‘

Томас предупредил своих мужчин об соблазнах Парижа: «Канкан танцуют платные исполнители, и это совершенно неестественный и вынужденный выход». северная сторона бульваров, между Гранд Опера и улицей Сен-Дени. Тем временем французы прибыли издалека, чтобы приветствовать королеву Викторию, которая произвела фурор, подойдя к мраморной гробнице Наполеона.

северная сторона бульваров, между Гранд Опера и улицей Сен-Дени. Тем временем французы прибыли издалека, чтобы приветствовать королеву Викторию, которая произвела фурор, подойдя к мраморной гробнице Наполеона.

Прием королевы Виктории Наполеоном III в Сент-Клауде, 18 августа 1855 г., Шарль Луи Мюллер

Galerie des Fetes в Hotel de Ville, Париж, к визиту королевы Виктории, 23 августа 1855 г.

Банкет, устроенный Наполеоном III королеве Виктории и принцу Альберту в Версальской опере, 25 августа 1855 г.

Сделав все, от осмотра Лувра до плавания на барже по Сене, на два дня туристы Томаса стали частью возбужденной толпы, толкающей выставочный зал в Париже, чтобы увидеть последние изобретения, дизайн и искусство — даже коллекцию акварели шотландского художника Дэвида Робертса, посетившего Египет, Сирию и Палестину в феврале 1839 г.. С новыми друзьями Робертс пересек Синай к легендарным руинам Петры, прибыв в Иерусалим на Пасху. По его возвращении издатель заплатил ему 3000 фунтов стерлингов за литографии, которые стали тремя томами Святая земля, Сирия, Идумея, Египет, Нубия, , изданными в 1842 и 1849 годах, и во многом способствовали пробуждению интереса к Священному Писанию. Земля.

По его возвращении издатель заплатил ему 3000 фунтов стерлингов за литографии, которые стали тремя томами Святая земля, Сирия, Идумея, Египет, Нубия, , изданными в 1842 и 1849 годах, и во многом способствовали пробуждению интереса к Священному Писанию. Земля.

Следующий пункт маршрута Томаса, Ватерлоо, был неожиданным. Как и многие баптисты и последователи движения против хлебного закона, он пропагандировал пацифизм и выступал против ежегодного празднования годовщины победы Веллингтона. Но он не мог скрыть своего увлечения битвами и полями сражений. Взимая с туристов дополнительную плату за сопровождение до Ватерлоо, он снова показал, что идет на компромисс. Это уже было место паломничества. Часто описываемые реликвии поля боя — кости лошадей, шапки, тряпки и обрывки кожи и обмундирования, бухгалтерские книги, молитвенники и бумаги — давно исчезли, зато туристам подарили графические реконструкции. За сэром Вальтером Скоттом последовал Виктор Гюго, который тоже приехал туда, увековечив это место в «Отверженных».

Уже будучи конкурентом, Генри Гэйз, сопровождавший туры в Булонь и Париж за семь лет до Томаса, опередил Томаса до Ватерлоо. Гэйз никогда не проводил такого большого количества людей, как Томас, но он обвинил его в копировании его идей и выпустил брошюру, в которой утверждалось, что некоторые компании склонны монополизировать полномочия, которые являются собственностью всех туристических агентов. Соперничество между ними продолжалось до конца века, когда Гэйз и его бизнес исчезли.

Вторую поездку Томаса в Париж, которая стартовала 16 августа, было легче организовать. «В предыдущей поездке нам приходилось перебронировать пассажиров на каждой остановке, но теперь мы предоставили билет, по которому турист без проблем проедет более 1000 миль», — добавил он к концу второй экскурсии. мы получили довольно близкое знакомство с этими разновидностями в валюте, монетах, ценах и т. д.; и это знание, хотя и дорого купленное, мы считали очень необходимым». Во второй поездке также был вариант поездки, которая включала Экс-ла-Шапель, Кельн, откуда они плыли по Рейну в Кобленц, Майнц, Франкфурт и Гейдельберг.

Ваш комментарий будет первым