Коротко об основных ациклических видах спорта.

-

Бег с препятствиями

-

Метания

Метание диска относится к классическим метаниям. Для того, чтобы добиться высоких достижений, спортсмен должен обладать отличными скоростно-силовыми качествами, хорошей техникой и хорошо развитыми координационными способностями.»> -

Толкание ядра

«>

-

Прыжки в высоту

-

Прыжок в длину

Тройной прыжок

Подводный спорт включает в себя различные виды спортивного плавания под водой. На соревновательном уровне подводный спорт носит, по существу, характер спортивной борьбы.»>

-

Пятиборье современное

Метание диска

Прыжки

Подводный спорт

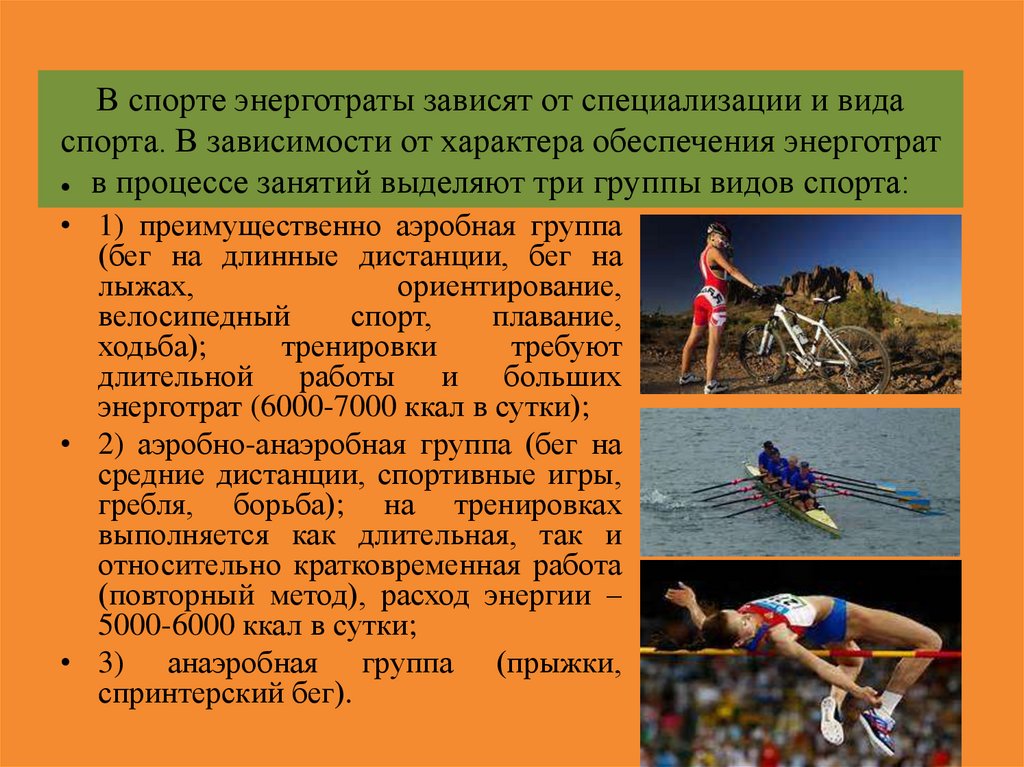

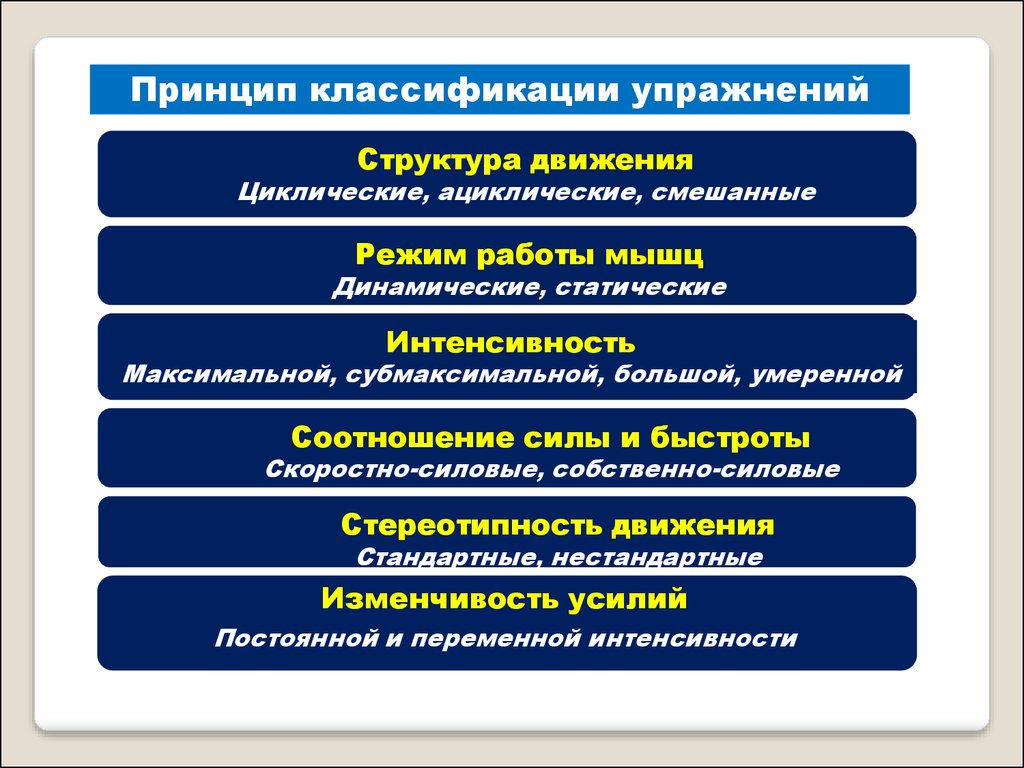

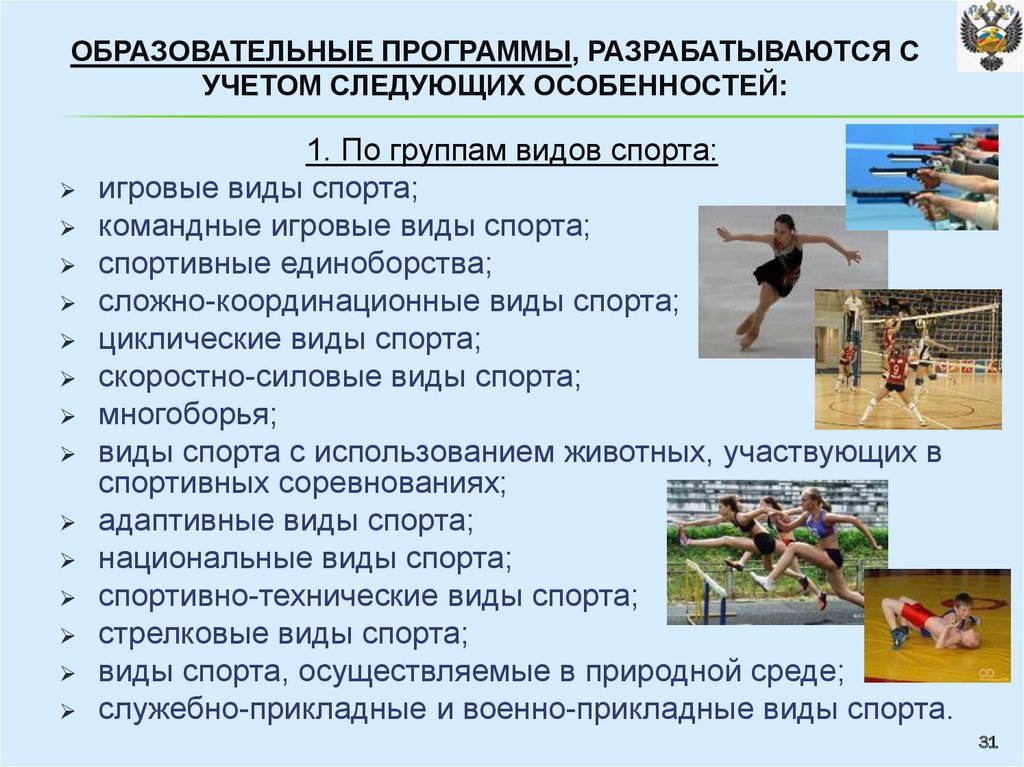

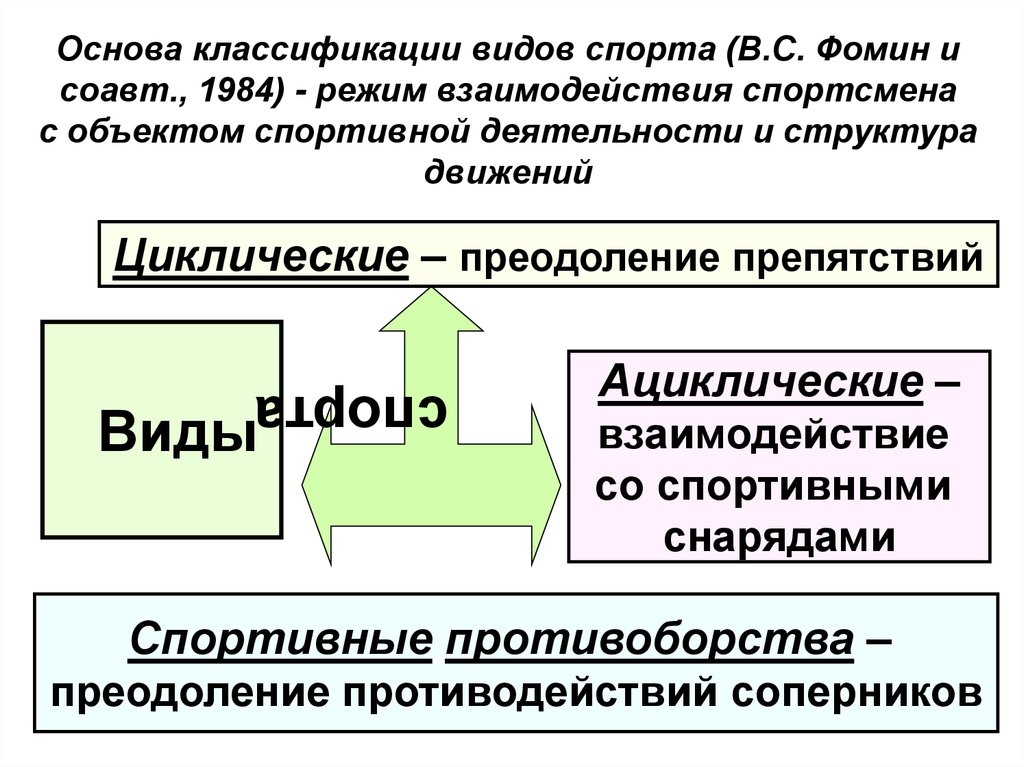

К ациклическим относятся такие упражнения, на протяжении выполнения которых резко меняется характер двигательной активности. Упражнениями такого типа являются все спортивные игры, спортивные единоборства, метания и прыжки, гимнастические и акробатические упражнения, упражнения на водных и горных лыжах, в фигурном катании на коньках. Для ациклических упражнений характерны также резкие изменения мощности по ходу их выполнения. Это справедливо не только для соревновательных, но и для тренировочных упражнений (например, повторное пробегание отрезков с различной скоростью).

Это справедливо не только для соревновательных, но и для тренировочных упражнений (например, повторное пробегание отрезков с различной скоростью).

Мощность составляет важнейшую классификационную характеристику упражнений, кроме технических. Учитывая, что она относительно постоянна в циклических упражнениях, их можно классифицировать по средней мощности нагрузки на протяжении любого (достаточно длинного) отрезка времени выполнения упражнения.

Ациклические виды спорта — Студопедия

Поделись

Спортивные игры (футбол, баскетбол, волейбол, хоккей, бадминтон, теннис и др.)

Спортивные игры представляют собой работу переменной интенсивности. Периоды напряженной мышечной работы, обеспечиваемой энергией преимущественно за счет анаэробных процессов, чередуются с относительно спокойными этапами, когда возможности аэробного энергообеспечения полностью покрывают энергетические потребности организма и происходит ликвидация продуктов анаэробного обмена. В связи с этим спортсменам — игровикам необходимо обладать достаточно высоким уровнем развития всех трех механизмов энергообеспечения: алактатным, лактатным — анаэробным и аэробным.

Алактатный анаэробный механизм обеспечивает энергией прыжки, быстрые короткие «спруты». Лактатный анаэробный — более длительные периоды напряженной работы. Уровень развития аэробного процесса определяет общую работоспособность спортсмена, его способность быстро восстанавливаться. Биохимические изменения при спортивной игре определяются тем, в какой мере каждый из трех перечисленных механизмов преобразования энергии вовлекается в энергетическое обеспечение работы, т.е. характером игры. Некоторое исключение представляют волейбол и хоккей с шайбой. Для волейболиста наиболее важны алактатный анаэробный механизм, обеспечивающий энергией многочисленные выпрыгивания, и аэробный, обеспечивающий быстрое восстановление запасов креатинфосфата и общий уровень функциональной активности в работе.

У хоккеистов, у которых игра состоит из сравнительно кратковременных периодов очень высокой активности, разделенных периодами отдыха (3-5 мин) анаэробные возможности (алактатные и лактатные) имеют очень большое значение. Каждый выход хоккеиста в процессе игры на лед приводит к накоплению в организме большого количества продуктов анаэробного метаболизма. Часть их успевает устраниться за время отдыха хоккеиста на скамейке запасных. Однако в целом в течение игрового периода происходит углубление сдвигов. Большое значение для скорости устранения продуктов анаэробного обмена имеет уровень развития аэробных возможностей.

Каждый выход хоккеиста в процессе игры на лед приводит к накоплению в организме большого количества продуктов анаэробного метаболизма. Часть их успевает устраниться за время отдыха хоккеиста на скамейке запасных. Однако в целом в течение игрового периода происходит углубление сдвигов. Большое значение для скорости устранения продуктов анаэробного обмена имеет уровень развития аэробных возможностей.

Характерной особенностью всех спортивных игр является более высокое, чем при занятиях другими видами спорта, содержание сахара в крови, которое удерживается на высоком уровне сравнительно длительное время. Это связано с большим эмоциональным напряжением спортсменов — игровиков, приводящим к усилению продукции адреналина, влияющего на расщепление гликогена в печени и появление повышенных количеств глюкозы в крови.

Наряду с повышением содержания сахара и молочной кислоты в крови игроков спортивные игры вызывают изменения в обмене белков, что находит свое выражение в повышенном выделении с мочой мочевины.

Наиболее сильные биохимические сдвиги в организме спортсменов, а вместе с ними и уменьшение массы тела на 2-5 кг отмечаются при игре в футбол и хоккей с шайбой. Несколько менее выражены биохимические изменения при игре в баскетбол и волейбол.

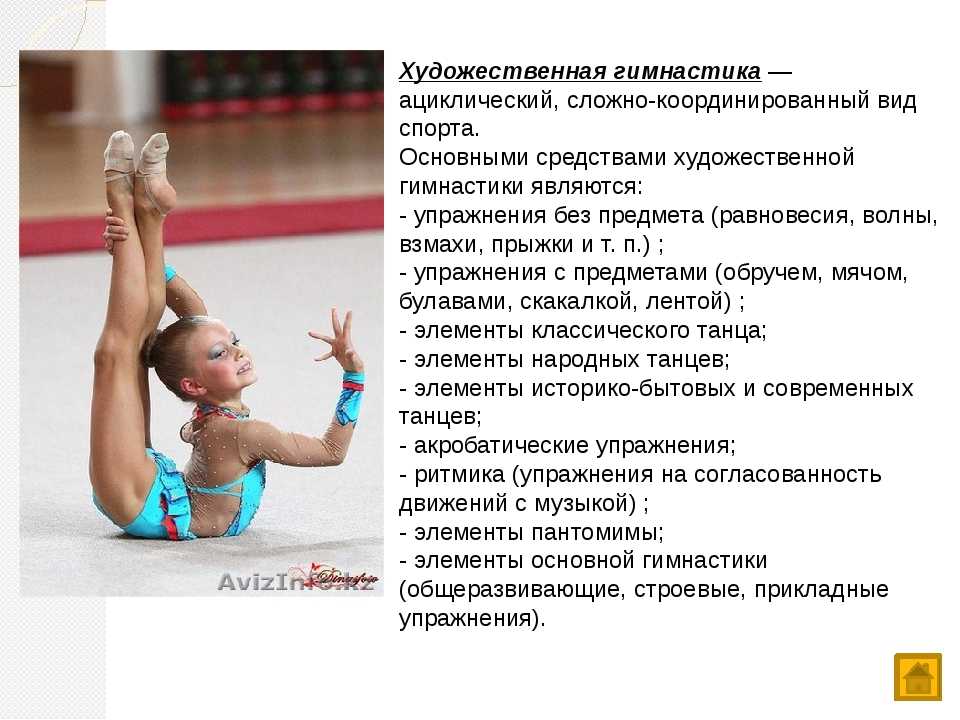

Гимнастика (спортивная и художественная)

Относится к нециклическим, но наиболее универсальным видам спорта, гармонично развивающим все мышцы тела спортсменов. Постоянное занятие спортивной гимнастикой развивает силу и растяжимость мышц, скоростно-силовые качества, гибкость и координацию передвижения в пространстве. Продолжительность выполнения гимнастических упражнений невелика, поэтому их следует рассматривать как работу максимальной и субмаксимальной мощности. В связи с тем, что периоды отдыха между работой гимнастов в отдельных упражнениях продолжительны, биохимические изменения в их организме незначительны.

Энергообеспечение организма в процессе выполнения гимнастических упражнений происходит в основном за счет креатинфосфата. Однако при более мощной деятельности гимнастов (махи на коне, кольцо) к энергетическому обеспечению привлекаются анаэробные реакции гликолиза, повышается интенсивность обмена белков, сопровождающиеся увеличением в крови содержания молочной кислоты и мочевины. Величина биохимических сдвигов в организме зависит от сложности программы, а также от мастерства гимнастов. Наступившие в период работы изменения биохимического состава организма в значительной степени устраняются во время перерывов аэробными процессами.

Однако при более мощной деятельности гимнастов (махи на коне, кольцо) к энергетическому обеспечению привлекаются анаэробные реакции гликолиза, повышается интенсивность обмена белков, сопровождающиеся увеличением в крови содержания молочной кислоты и мочевины. Величина биохимических сдвигов в организме зависит от сложности программы, а также от мастерства гимнастов. Наступившие в период работы изменения биохимического состава организма в значительной степени устраняются во время перерывов аэробными процессами.

При постоянных тренировках гимнастическими упражнениями анаэробные и аэробные возможности организма спортсменов развиты недостаточно, что является причиной их низкой выносливости. Поэтому с целью повышения общей работоспособности организма следует в тренировочные занятия гимнастов включать физические упражнения, направленные на выработку анаэробных возможностей и выносливости организма к длительной работе.

Спортивные единоборства (тяжелая атлетика, борьба, бокс, фехтование)

Характеризуются различным силовым напряжением и энергозатратами, зависящими от величины поднимаемого груза, а также от динамичности схватки, и сопровождаются разнообразными биохимическими изменениями в организме спортсменов.

Тяжелая атлетика — это кратковременное упражнение силового типа динамического характера, постоянное занятие которым вызывает биохимические изменения в организме. Величина этих изменений зависит от тяжести поднимаемого штангистом груза, а также от способа его поднятия (рывок, толчок).

Выполнение каждого тяжелоатлетического упражнения сопровождается сильным напряжением организма, задержкой дыхания и ухудшением кровообращения, что создает анаэробные условия. В связи с этим энергообеспечение организма штангистов во время их работы происходит преимущественно за счет креатинфосфата и частично путем гликолитического ресинтеза АТФ. Поэтому показатель кислородного долга (70-80 %) и содержание молочной кислоты в крови штангистов (0,4-0,6 г/л) повышаются незначительно. Однако резкое использование большого количества энергии в организме приводит к значительному выделению молочной кислоты и фосфатов с мочой.

Величина биохимических изменений в организме находится в прямой зависимости от массы штанги, способа ее поднятия, количества подходов спортсменов и длительности интервалов отдыха между ними. Восстановление энергетических ресурсов в организме штангистов происходит во время перерывов и по окончании работы за счет аэробных окислительных реакций.

Восстановление энергетических ресурсов в организме штангистов происходит во время перерывов и по окончании работы за счет аэробных окислительных реакций.

Тренировка спортсменов силовыми упражнениями способствует увеличению мышечной массы, повышению в мышцах содержания гликогена, креатинфосфата, фосфолипидов и развивает силу, однако такое двигательное качесво как выносливость к длительной работе при этом совершенно не развивается. Поэтому для всесторонней подготовки тяжелоатлетов необходимо проводить их силовую тренировку в более быстром темпе, что развивает быстроту и выносливость, или дополнительно применять специфические упражнения для развития всех основных качеств двигательной деятельности.

Борьба во всех своих видах (классическая, вольная, самбо, дзюдо и др.) является работой переменной мощности, которая сопровождается максимальным напряжением различных мышечных групп организма спортсменов.

Во время работы в организме борцов наблюдаются быстроизменяющиеся биохимические сдвиги, возникающие в связи с частым чередованием анаэробных процессов, величина и продолжительность которых полностью зависят от характера поединка и его динамичности. В связи с этим борьбе невозможно дать определенную биохимическую характеристику. Однако установлено, что после окончания схватки в крови борцов может повышаться уровень молочной кислоты (до 1,0 г/л), свидетельствующий об интенсивности протекания реакций гликолиза, а также содержание сахара (до 1,5-1,8 г/л) вследствие высокого эмоционального напряжения.

В связи с этим борьбе невозможно дать определенную биохимическую характеристику. Однако установлено, что после окончания схватки в крови борцов может повышаться уровень молочной кислоты (до 1,0 г/л), свидетельствующий об интенсивности протекания реакций гликолиза, а также содержание сахара (до 1,5-1,8 г/л) вследствие высокого эмоционального напряжения.

После окончания борьбы в моче отмечается повышение концентрации фосфатов, молочной кислоты, а иногда и белка. Усиленное потоотделение во время работы ведет к большим потерям организмом воды, минеральных солей и снижению массы тела.

Бокс относится к скоростно-силовым, динамическим упражнениям переменной мощности. В некоторых периодах (раундах) работа боксеров может достигать очень большой мощности. Поэтому поединок сопровождается значительным кислородным долгом и анаэробным энергообеспечением организма.

Ресинтез израсходованной энергии и уменьшение КД происходит за время коротких перерывов, однако полностью затраченная энергия и кислородный долг не восстанавливаются.

Восстановление организма боксеров после соревнований в связи с сильным эмоциональным напряжением протекает несколько медленнее, чем после тренировочных занятий.

Постоянное занятие боксом развивает силу, быстроту, специфическую выносливость.

Фехтование как вид ациклических упражнений характеризуется сложной координацией движений, быстротой и точностью действия спортсменов.

Динамическая скоростная работа мышц (туловища, верхних и нижних конечностей) фехтовальщиков осуществляется преимущественно в анаэробных условиях.

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРЕДСТАРТОВОМ СОСТОЯНИИ

Биохимические изменения происходят в организме не только в процессе непосредственного выполнения работы, но и до ее начала – в предстартовом состоянии. Предстартовые изменения носят условно-рефлекторный характер. Ведущая роль в их появлении принадлежит симпато — адреналовой системе. В предстартовом состоянии происходит усиление деятельности ряда желез внутренней секреции, в частности, надпочечников. Особенно усиливается образование адреналина. Под его влиянием активизируются процессы расщепления гликогена в печени, мобилизация депонированного жира, повышается активность ферментов, в частности ферментов энергетического обмена.

В крови повышается содержание энергетических субстратов: глюкозы, свободных жировых кислот, кетоновых тел. Усиливается деятельность сердечно — сосудистой и дыхательной систем, повышается содержание гемоглобина в крови за счет выхода из депо богатой эритроцитами крови. Все это обеспечивает увеличение потребления организмом кислорода, повышает кислородную емкость крови, улучшает снабжение тканей кислородом и энергетическими субстратами.

Усиливается деятельность сердечно — сосудистой и дыхательной систем, повышается содержание гемоглобина в крови за счет выхода из депо богатой эритроцитами крови. Все это обеспечивает увеличение потребления организмом кислорода, повышает кислородную емкость крови, улучшает снабжение тканей кислородом и энергетическими субстратами.

Адреналин стимулирует также свободное окисление в тканях (не связанное с ресинтезом АТФ), приводящее к высвобождению энергии в виде тепла. Это вызывает повышение температуры мышц (и организма в целом), что увеличивает их эластичность и другие свойства, обеспечивающие более эффективное выполнение работы.

Предстартовые изменения в организме находятся в соответствии с предстоящей работой и соответствуют им по характеру и глубине. Чем тяжелее предстоящая работа, тем глубже биохимические сдвиги в предстартовом состоянии.

Уровень предстартовых реакций организма зависит от возраста и пола спортсменов. Более значительные предстартовые изменения наблюдаются в организме подростков и женщин, в связи с чем им не рекомендуется выполнять работу с высоким эмоциональных напряжением.

Кроме того, величина предстартовых изменений может зависеть от уровня подготовленности спортсмена, типа его нервной деятельности, а также от особенностей проведения соревнований. У новичков перед стартом биохимические изменения в организме менее выражены, чем у опытных спортсменов. Это связано с тем, что выработка условных рефлексов на происходящие в организме биохимические сдвиги происходит не сразу и целиком зависит от спортивного стажа спортсмена в определенном виде спорта.

Однако это не означает, что у новичков перед стартом не наблюдаются усиленный газообмен, повышение уровня сахара, молочной кислоты в крови и другие изменения. Наоборот, такие сдвиги у них могут быть значительно выше, чем у опытных спортсменов, но в основном являются неспецифическими, поскольку вызваны чрезмерным волнением, страхом и т.д. Остальная, меньшая часть этих изменений будет специфической, происшедшей вследствие условно — рефлекторной деятельности центральной нервной системы.

Исходя из выше изложенного, предстартовое состояние следует понимать как вполне сформированную совокупность биохимических изменений в организме человека, выработанную в процессе постоянной тренировки определенным видом физических упражнений и приводящую к формированию условных рефлексов на выполняемую работу. Поэтому все предстартовые биохимические изменения в организме возникают вследствие регулируюшего действия коры головного мозга.

Поэтому все предстартовые биохимические изменения в организме возникают вследствие регулируюшего действия коры головного мозга.

Величина предстартовых биохимических изменений в организме зависит также от степени возбуждения центральной нервной системы. Чрезмерное, так же как и недостаточное, нервное возбуждение перед нагрузкой не может обеспечить образования двигательного навыка в коре головного мозга и тем самым — нормальной работоспособности организма.

Предстартовые изменения в организме, особенно соответствующие предстоящей работе, следует рассматривать как явления положительные. Они подготавливают организм к предстоящей работе. При недостаточно выраженных предстартовых сдвигах, организм оказывается плохо подготовленным к работе. Чрезмерные сдвиги и, особенно рано возникающие, могут привести к истощению желез внутренней секреции, перерасходу энергетических субстратов и другим изменениям, результатом которых может быть снижение работоспособности и спортивного результата.

Умело выполненная разминка может оказать нормализующее влияние на предстартовые сдвиги в организме. При недостаточно глубоких сдвигах энергично выполненная разминка будет способствовать углублению биохимических изменений, приведению их в большее соответствие с предстоящей работой. Напротив, при чрезмерно глубоких сдвигах разминка должна быть умеренной интенсивности, более спокойной. Это обеспечит сглаживание предстартовых биохимических изменений в организме и предотвратит неблагоприятные последствия чрезмерной реакции.

При недостаточно глубоких сдвигах энергично выполненная разминка будет способствовать углублению биохимических изменений, приведению их в большее соответствие с предстоящей работой. Напротив, при чрезмерно глубоких сдвигах разминка должна быть умеренной интенсивности, более спокойной. Это обеспечит сглаживание предстартовых биохимических изменений в организме и предотвратит неблагоприятные последствия чрезмерной реакции.

ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕГОРЬЯ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У СПОРТСМЕНОВ НА ТРЕНИРОВКАХ И СОРЕВНОВАНИЯХ

Горы принято делить на три категории: низкогорье — до 1000 м над уровнем моря, среднегорье – от 1000 до 3000 м над уровнем моря, высокогорье свыше 3000 м над уровнем моря.

Хотя специфические особенности горного климата проявляются уже начиная с высоты 500 м над уровнем моря, наибольший интерес для спортивной практики представляет именно среднегорье. На высоте свыше 3000м работоспособность падает столь значительно, что тренироваться и выступать в соревнованиях практически невозможно. На высоте, не превышающей 1000-1500 м влияние особенностей горного климата выражено слабо.

На высоте, не превышающей 1000-1500 м влияние особенностей горного климата выражено слабо.

Основными особенностями горного климата, влияющими на человека на высоте, является:

— пониженное парциальное давление О2;

— разряженная атмосфера, приводящая к «вымыванию» из организма СО2;

— повышенная сухость воздуха.

В атмосферном воздухе содержится примерно 21% кислорода. При обычном атмосферном давлении (760 мм рт. ст) на долю его приходится около 160 мм рт.ст. (парциальное давление кислорода – рО2). При таком парциальном давлении повышается насыщение гемоглобина (Нв) кислородом, приблизительно 96% гемоглобина, проходящего через легкие насыщается кислородом.

На высоте давление падает, снижается и парциальное давление кислорода, что, в свою очередь, приводит к снижению насыщения гемоглобина кислородом. Зависимость между парциальным давлением кислорода и насыщением гемоглобина имеет сложный характер. Вначале снижение рО2 не сопровождается резким падением насыщения гемоглобина кислородом. При снижении рО2 на половину еще приблизительно 80% гемоглобина оказывается насыщенным кислородом. На высоте 2000 м над уровнем моря парциальное давление О2 составляет около 120 мм рт.ст.

При снижении рО2 на половину еще приблизительно 80% гемоглобина оказывается насыщенным кислородом. На высоте 2000 м над уровнем моря парциальное давление О2 составляет около 120 мм рт.ст.

При этом несколько снижается и насыщение крови кислородом. В условиях обычной деятельности здоровый человек, а тем более спортсмен, это практически не замечает. Но при напряженной мышечной работе меньшее насыщение крови кислородом становится ощутимым : снижается количество поступающего к работающим мышцам кислорода, результатом чего является снижение аэробных возможностей, падает работоспособность, в первую очередь, в упражнениях, в которых доля аэробного энергообеспечения составляет значительный процент.

Снижение аэробных возможностей в среднегорье приводит к тому, что роль анаэробных механизмов энергообеспечения при любых видах напряженной работы повышается.

Анаэробные возможности в условиях среднегорья практически не снижаются. Спортивные результаты в упражнениях преимущественно анаэробной направленности — также. К таким видам работ относятся, в частности, упражнения циклических видов спорта продолжительностью до 1 мин.

К таким видам работ относятся, в частности, упражнения циклических видов спорта продолжительностью до 1 мин.

Разряженная атмосфера горной местности способствует «вымыванию» из организма СО2, что снижает концентрацию его в крови (гипокапния), приводит к сдвигу кислотно — щелочное равновесие организма в щелочную сторону. Происходит увеличение резервной щелочности организма, что в свою очередь, способствует повышению лактатных анаэробных возможностей.

Некоторому увеличению анаэробных возможностей в горной местности способствуют и особенности деятельности в этих условиях желез внутренней секреции. На высоте, в частности, ослабевает деятельность щитовидной железы. Уменьшение продукции тироксина вызывает понижение чувствительности головного мозга к пониженному парциальному давлению кислорода, продуктам анаэробного обмена.

Сухой горный воздух повышает потери организмом влаги через дыхание и потоотделение, в результате значительно повышается потребность в воде.

Адаптация организма спортсмена при тренировке к среднегорью заключается, с одной стороны, в усилении деятельности органов и систем, ответственных за потребление, транспорт и использование кислорода в организме; с другой — происходит увеличение анаэробных возможностей, компенсирующих недостаточное поступление кислорода в организм.

Изменения происходят как на уровне организма, так и на уровне клетки. На уровне организма происходит усиление деятельности сердечно — сосудистой и дыхательной систем, улучшается регуляция их деятельности. Происходит возрастание количества эритроцитов в крови, что увеличивает дыхательную поверхность крови. Повышается концентрация гемоглобина. В крови увеличивается количество новообразованных «молодых» эритроцитов — ретикулоцитов. В мышцах повышается содержание миоглобина, увеличивается число митохондрий, количество и активность ферментов аэробного обмена.

Повышение роли анаэробных реакций при работе в условиях среднегорья приводит к увеличению анаэробных возможностей. В основе этого увеличения лежит повышение в мышцах концентрации креатинфосфата, гликогена, количества и активности ферментов гликолиза, повышение буферных возможностей организма, увеличение резервной щелочности и некоторые другие изменения.

Указанные изменения происходят уже при простом пребывании на высоте, особенно у лиц малотренированных. Однако в этом случае изменения слабо выражены. Спортивная тренировка в горной местности значительно усиливает адаптационные изменения.

Однако в этом случае изменения слабо выражены. Спортивная тренировка в горной местности значительно усиливает адаптационные изменения.

Наступление адаптационных изменений обеспечивается усилением процессов синтеза белка (белков, ферментов, структурных белков, хромопротеидов — гемоглобина, миоглобина, цитохромов и т.д.). Усиление белкового синтеза при тренировке в горах существенно повышает потребность организма спортсмена в белках. Усиленный синтез хромопротеидов, содержащих в своем составе ионы железа, вызывает увеличение потребности организма в этом элементе. Повышается также потребность в витаминах, особенно группы В и РР, принимающих участие в построении небелковой части ряда ферментов энергетического обмена.

Первые заметные признаки акклиматизации обнаруживаются через 12-14 дней тренировки в горах. Скорость адаптационных изменений при длительном пребывании в горах постепенно снижается. Через 2-3 месяца тренировки в среднегорье скорость этих изменений становится очень низкой. Этот срок следует рассматривать как наибольший при организации тренировочных сборов в среднегорье.

Этот срок следует рассматривать как наибольший при организации тренировочных сборов в среднегорье.

Таким образом, тренировка в условиях среднегорья вызывает в организме целый ряд биохимических и регуляторных изменений, приводящих к повышению как аэробных, так и анаэробных возможностей. После спуска на равнину это обеспечивает повышение как общей, так и специальной работоспособности, прежде всего в видах спорта, в которых спортивный результат определяется уровнем развития механизмов энергообеспечения.

Изменения, происходящие в организме, при тренировке в среднегорье после спуска на уровень моря сохраняется в течение 1,5 и более месяцев.

Вопросы к занятию:

1. Что лежит в основе сходства «срочных» и «кумулятивных» биохимических изменений при занятиях различными циклическими видами спорта, относящихся к одной зоне мощности?

2. Биохимическая характеристика циклических видов спорта.

3. Особенности биохимических изменений в организме спортсменов при выполнении циклических упражнений разной относительной мощности.

4. Биохимические изменения при занятиях ациклическими видами спорта.

5. Особенности биохимических изменений в организме спортсменов при соревновательных нагрузках, связанных с большим эмоциональным напряжением.

6. Приведите примеры влияния специфических особенностей вида спорта на биохимические изменения в организме при работе

7. Охарактеризуйте «срочные» и «кумулятивные» биохимические изменения, возникающие в организме при занятиях избранного вами вида спорта.

8. Какие изменения происходят в крови и мышцах спортсменов?

БИОХИМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ С ЛИЦАМИ РАЗНОГО ВОЗРАСТА И ПОЛА

Цель занятия: Изучить биохимические особенности растущего и стареющего организма человека и дать биохимическое обоснование методике занятий физическими упражнениями и спортом с лицами разного возраста.

Для правильного построения занятий физическими упражнениями и спортом с лицами разного возраста необходимо знать особенности организма человека в разные возрастные периоды.

В растущем организме интенсивность белкового синтеза и других биологических синтезов значительно выше, чем у взрослых, поэтому и энергетические затраты у них на пластические процессы больше, чем у взрослых, а на мышечную деятельность существенно ниже. У детей и подростков сердечно – сосудистая и дыхательная системы даже в покое функционируют с большим напряжением, чем у взрослых, что ограничивает возможность аэробного энергетического обеспечения мышечной работы. Вместе с тем, возможности анаэробного энергетического обеспечения мышечной деятельности и способность совершать работу в условиях кислородного дефицита у детей также меньше, чем у взрослых.

Для детей и подростков характерна также низкая устойчивость к повышенным концентрациям продуктов анаэробного метаболизма, недостаточное совершенство систем, регулирующих обменные процессы при работе: малая устойчивость в деятельности желез внутренней секреции, слишком высокая подвижность в деятельности регуляторных механизмов ЦНС. Все эти особенности обуславливают сравнительно быструю утомляемость растущего организма при выполнении интенсивных упражнений, плохую переносимость длительной непрерывной и всякой объемной монотонной работы. При мышечной деятельности у детей и подростков наблюдается легкая затормаживаемость мобилизации углеводов, что может приводить к снижению уровня сахара в крови, особенно при упражнениях длительных и не ин-тересных.

Все эти особенности обуславливают сравнительно быструю утомляемость растущего организма при выполнении интенсивных упражнений, плохую переносимость длительной непрерывной и всякой объемной монотонной работы. При мышечной деятельности у детей и подростков наблюдается легкая затормаживаемость мобилизации углеводов, что может приводить к снижению уровня сахара в крови, особенно при упражнениях длительных и не ин-тересных.

Упражнения гликолитической направленности приводят к значительному накоплению молочной кислоты, которая проникая в клетки центральной нервной системы оказывает на них неблагоприятное воздействие.

Характерной особенностью стареющего организма является снижение интенсивности пластического обмена на фоне общего уменьшения интенсивности обмена веществ. Интенсивность окислительных процессов, как аэробного окисления, так и гликолиза, в стареющем организме также снижается, что значительно ограничивает работоспособность пожилого человека. С возрастом претерпевает изменение и обмен липидов, которые хуже утилизируются организмом.

В крови повышается содержание холестерина и атерогенных бета — липопротеидов, которые откладываясь в станках артерий, способствуют развитию атеросклероза. /Для стареющего организма характерно ухудшение нервной и гормональной регуляции обменных процессов, химические изменения в костной ткани, связках, сухожилиях, кровеносных сосудах, приводящих к снижению их прочности и эластичности. Влияние мышечной деятельности на растущий организм должно способствовать процессам роста и развития, а на стареющий организм задержке возрастной инволюции./

Продуцируемая организмом энергия распределяется между энергетическим обеспечением функций, в частности, мышечной деятельностью (функциональный обмен), и пластическими процессами, прежде всего, синтезом различных белков (пластический обмен). У взрослого человека (20-40 лет) эти стороны обмена в состоянии покоя находятся в равновесии, при мышечной работе возрастает доля функционального обмена и сокращается доля пластического. Во время же отдыха уменьшается доля функционального обмена и резко повышается доля пластического.

В растущем организме продукция энергии на единицу массы тела выше, чем у взрослых, но большая часть ее используется на пластические процессы, доля функционального обмена меньше, чем у взрослых. При мышечной деятельности доля функционального обмена у детей возрастает, но не столь значительно, как у взрослых, а на пластические процессы затрачивается меньше энергии, чем в состоянии покоя, но все же довольно много. Во время отдыха пластический обмен резко усиливается.

В стареющем организме по сравнению с взрослыми энергопродукция снижена за счет обеих сторон обмена. При мышечной деятельности доля пластического обмена еще больше сокращается, хотя функциональный обмен при этом возрастает меньше, чем у взрослых. Во время отдыха доля пластического обмена значительно повышается. Сущность положительного влияния мышечной деятельности на организм именно в этом усилении пластического обмена во время отдыха. И разница между растущим и стареющим организмом лишь в том, что в первом случае выполнение физических упражнений способствует процессам роста в развитии, а во втором- задержке возрастной инволюции.

Однако, при этом очень важно правильно подобрать физические нагрузки, чтобы они были достаточно эффективными для влияния на процессы обмена веществ и вместе с тем, посильны для растущего и стареющего организма, не вызывали в значительной степени утомления.

Наиболее подходящими для детей и подростков, как и для пожилых людей являются сравнительно кратковременные разнообразные скоростные упражнения (в пределах доступных данной возрастной группе), не требующие больших силовых напряжений и проявления скоростной выносливости, выполняемые повторно, с достаточными интервалами отдыха.

Впервые годы занятий физической культурой и спортом с детьми и подростками, следует преимущественно совершенствовать аэробные возможности, создать базу общей физической подготовленности.

Для лиц пожилого возраста, как и для детей и подростков характерна легкая затормаживаемость мобилизации углеводов при мышечной деятельности; однообразные, скучные физические упражнения, как правило сопровождаются у них снижением уровня глюкозы в крови, а это уменьшает эффективность физических упражнений. На положительный эмоциональный фон занятий существенно влияет также фактор среды (проведение занятий в хорошо оформленном зале, лесу, парке и т.д.)

На положительный эмоциональный фон занятий существенно влияет также фактор среды (проведение занятий в хорошо оформленном зале, лесу, парке и т.д.)

| |||

| Габриэле Маскерини * , Лаура Стефани и Джорджио Галанти | |||

| Центр спортивной медицины Флорентийского университета, Италия | |||

| |||

Поступила в редакцию 10 января 2012 г. ; Опубликовано 01 октября 2012 г. ; Опубликовано 01 октября 2012 г. | |||

| Образец цитирования: Маскерини Г., Стефани Л., Галанти Г. (2012) Уровень анаэробного порога в циклических и ациклических видах спорта. 1:372. doi:10.4172/scientificreports.372 | |||

| Авторские права: © 2012 Mascherini G, et al. Это статья с открытым доступом, распространяемая в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии указания автора и источника. | |||

| Аннотация | |||

Назначение: Анаэробный порог (АТ) и VO 9Однако 0103 2max нечетко используются для оценки сердечно-сосудистой деятельности спортсмена; они не соответствуют одним и тем же метаболическим модификациям. Несмотря на то, что этот аспект может частично зависеть от разной статической и динамической нагрузки занимающихся спортом, он также может проистекать из разнообразия тренировок, где «циклический и ациклический» компонент может быть представлен разнообразно. Целью данного исследования является оценка возможной разницы этих параметров между видами спорта с разным динамическим и статическим компонентом, подвергающихся разным видам тренировок с преобладанием циклической или ациклической подготовки. Несмотря на то, что этот аспект может частично зависеть от разной статической и динамической нагрузки занимающихся спортом, он также может проистекать из разнообразия тренировок, где «циклический и ациклический» компонент может быть представлен разнообразно. Целью данного исследования является оценка возможной разницы этих параметров между видами спорта с разным динамическим и статическим компонентом, подвергающихся разным видам тренировок с преобладанием циклической или ациклической подготовки. | |||

| Методы: Группа из 44 спортсменов, занимающихся тремя различными видами спорта, была подвергнута сердечно-легочному тесту (CPT) и 2D-эхокардиографии с расчетом AT и VO 2max и стандартных систо-диастолических параметров сердца. Статистический анализ проводили с использованием теста Anova (значительно P<0,05). | |||

Результаты: Только у велосипедистов при высоком динамическом компоненте и циклической тренировке оба показателя были статистически наиболее высокими (p<0,01). У футболистов низшего статического разряда и практикующих ациклическую тренировку значения АТ и ВО 2max были выше баскетбольных. У них обнаружена отрицательная связь показателей CMI и CPT. У футболистов низшего статического разряда и практикующих ациклическую тренировку значения АТ и ВО 2max были выше баскетбольных. У них обнаружена отрицательная связь показателей CMI и CPT. | |||

| Выводы: Результаты подтверждают гипотезу о том, что как AT, так и VO 2max , в результате сильно связаны с динамическим компонентом занимаемого вида спорта, в то время как значение AT может частично зависеть от типа циклической или ациклической тренировки. . Таким образом, этот единственный параметр можно использовать, в частности, во время последующих тренировок спортсменов. | |||

| Ключевые слова | |||

| Сердечная деятельность спортсменов; Сердечно-легочный тест | |||

| Введение | |||

Кардиопульмональный тест (CPT) в настоящее время считается лучшим инструментом для оценки выработки физической энергии путем измерения аэробного метаболизма. В настоящее время среди параметров, обычно оцениваемых при кардиопульмональной нагрузочной пробе, основным фактором для оценки работы сердца считается максимальное потребление кислорода (VO 2max ), выраженное в мл/кг/мин [1]. Однако, параллельно с этим, анаэробный порог (АТ) часто используется для корректировки уровня физической подготовки и отслеживания эффектов физической подготовки [2], непосредственно связанных с работоспособностью спортсмена. У спортсменов АТ, как и VO 2max , вообще нечетко используются, даже если они не совсем соответствуют одним и тем же метаболическим модификациям [3]. В настоящее время среди параметров, обычно оцениваемых при кардиопульмональной нагрузочной пробе, основным фактором для оценки работы сердца считается максимальное потребление кислорода (VO 2max ), выраженное в мл/кг/мин [1]. Однако, параллельно с этим, анаэробный порог (АТ) часто используется для корректировки уровня физической подготовки и отслеживания эффектов физической подготовки [2], непосредственно связанных с работоспособностью спортсмена. У спортсменов АТ, как и VO 2max , вообще нечетко используются, даже если они не совсем соответствуют одним и тем же метаболическим модификациям [3]. | |||

| Шкала этих параметров зависит от нагрузки на сердечно-сосудистую систему, которая строго связана с конкретной спортивной дисциплиной, и, следовательно, виды спорта классифицируются по термину «основной статический» или «динамический компонент» [4]. | |||

В соответствии со спортивной классификацией [4], велоспорт, баскетбол и футбол включены в один класс с высоким динамическим компонентом. Напротив, статическая составляющая оказывается высокой только у велосипедиста, тогда как у баскетболиста она умеренная, а у футбола низкая. Глобальные морфологические и функциональные паттерны сердечно-сосудистой системы демонстрируют некоторые незначительные различия в различных видах спорта [4]. Разумно также думать, что некоторые метаболические различия могут быть обнаружены, если мы рассмотрим виды спорта с другой точки зрения, которые отличают эти виды спорта как «циклические или ациклические» для их атлетического движения [5,6]. Следует отметить, что циклический спорт включает в себя повторяющиеся движения с преобладанием аэробной нагрузки, в то время как ациклический спорт, в котором аэробные и анаэробные компоненты сбалансированы, состоит из последовательных и, следовательно, интегрированных функций. Напротив, статическая составляющая оказывается высокой только у велосипедиста, тогда как у баскетболиста она умеренная, а у футбола низкая. Глобальные морфологические и функциональные паттерны сердечно-сосудистой системы демонстрируют некоторые незначительные различия в различных видах спорта [4]. Разумно также думать, что некоторые метаболические различия могут быть обнаружены, если мы рассмотрим виды спорта с другой точки зрения, которые отличают эти виды спорта как «циклические или ациклические» для их атлетического движения [5,6]. Следует отметить, что циклический спорт включает в себя повторяющиеся движения с преобладанием аэробной нагрузки, в то время как ациклический спорт, в котором аэробные и анаэробные компоненты сбалансированы, состоит из последовательных и, следовательно, интегрированных функций. | |||

Целью данного исследования является сравнение при остром усилии значений VO 2max и AT среди трех разных видов спорта, включенных в один и тот же динамический компонент, но с разным статическим классом [4], и различные для циклического или ациклического характера атлетического движения, чтобы лучше обнаружить любую возможную разницу между ними. | |||

| Материалы и методы | |||

| Экспериментальный проект | |||

| Все обследования проводились в Центре спортивной медицины Университета Флоренции, Италия. Согласно нашему внутреннему комитету по этике, зачисленные субъекты дали свое устное согласие на участие в исследовании, и протокол исследования был одобрен Комитетом по этике факультета медицины и хирургии Флоренции. | |||

Исследование проводилось на когорте из 44 спортсменов, занимающихся тремя различными видами спорта: 18 футболистов, 16 велосипедистов и 10 баскетболистов. Они были профессиональными спортсменами и поэтому регулярно тренировались почти четыре раза в неделю либо для соревнований, либо для регулярного сезона в течение как минимум 10 месяцев в году. Антропометрические параметры были совместимы с общими характеристиками рассматриваемых видов спорта (табл. 1), поэтому основные значения были обнаружены в отношении баскетболистов к футболу и велосипедистам. Антропометрические параметры были совместимы с общими характеристиками рассматриваемых видов спорта (табл. 1), поэтому основные значения были обнаружены в отношении баскетболистов к футболу и велосипедистам. | |||

| |||

| Каждый испытуемый подвергался добавочному и максимальному сердечно-легочному тесту (КПП), проводимому до максимального усилия. Для футболистов, баскетболистов использовали тредмил-тест, а для велосипедистов предпочтение отдавалось велоэргометру в силу специфики атлетических движений [7]. | |||

Перед началом КПТ все они прошли динамическую спирометрию, электрокардиограмму (ЭКГ) и эхокардиограмму для подтверждения нормальной функции легких и сердца. | |||

| Эхокардиографическое исследование проводилось в соответствии с рекомендациями AHA двумя опытными сертифицированными кардиологами. Два кардиолога проработали вместе более 5 лет, поэтому не было сочтено необходимым провести формальную проверку достоверности исследований (внутри или между тестерами) для анализируемых параметров. | |||

| Измерения газов в дыхательных путях во время теста CPT были получены с использованием Schiller Cardiovit Ergo-Spiro CS 200 (Schiller AG, Баар, Швейцария). Калибровка преобразователя расхода и газоанализаторов обычно выполнялась ежедневно. Датчик вычисляет несколько параметров с мундштуком, обнаруживающим дыхание путем регистрации поглощения кислорода (VO 2 ), выдыхаемого CO 2 (VCO 2 ), минутной вентиляции (VE), коэффициента дыхательного обмена (RER). | |||

| Тест на беговой дорожке | |||

Для КПТ использовалась беговая дорожка Schiller Cardiovit Ergo-Spiro CS 200 (Schiller AG, Баар, Швейцария). Нагрузочный тест следовал модифицированному протоколу Брюса. В этом тексте наклон и скорость рампы увеличиваются при меньшей рабочей нагрузке, чем в стандартном тесте. Протокол был соответствующим образом изменен, чтобы гарантировать постепенное повышение эффективности. Нагрузочный тест следовал модифицированному протоколу Брюса. В этом тексте наклон и скорость рампы увеличиваются при меньшей рабочей нагрузке, чем в стандартном тесте. Протокол был соответствующим образом изменен, чтобы гарантировать постепенное повышение эффективности. | |||

| Первые два этапа модифицированного теста Брюса выполняются при скорости 2,7 км/ч и уклоне 0% и 2,7 км/ч и уклоне 5%, а третий этап соответствует первому этапу протокола стандартного теста Брюса ( Таблица 2). | |||

| |||

Протокол беговой дорожки с рампой также предлагает преимущество постоянного постепенного увеличения скорости работы для лучшей оценки общей функциональной способности [8]. Испытание проводилось до полного изнеможения. Испытание проводилось до полного изнеможения. | |||

| Тест на велоэргометре | |||

| Езда на велосипеде на велоэргометре Schiller Cardiovit Ergo-Spiro CS 200 (Schiller AG, Баар, Швейцария) проводилась по тому же протоколу, что и на беговой дорожке. Во время упражнений скорость в минуту была постоянной и составляла 70 повторений в минуту. Первая нагрузка составила 25 Вт и увеличивалась на 25 Вт каждые 2 минуты до субъективного утомления. | |||

| Измерение анаэробного порога и максимального поглощения кислорода | |||

Как сообщается в литературе, наличие двух точек разрыва во время увеличения усилия обычно наблюдается либо на кривой отклика вентилятора [9], либо на кривой уровня лактата в плазме [10]. | |||

| Первая из этих точек соответствует аэробному порогу (AerT=2 ммоль лактата) [10], который рутинно не используется у спортсменов из-за плохого соответствия спортивным результатам [11]. | |||

| Последний разрыв кривой представляет собой АТ, т. е. существенно переход от аэробного к анаэробному метаболизму [3,12]. | |||

Производство лактата и выведение лактата во время AT сбалансированы. Это время обычно называют максимальным устойчивым состоянием лактата, MLSS [13], а концентрация лактата в крови составляет 4 ммоль [10]. Согласно предыдущим исследованиям [14], значение AT в любом случае в этом исследовании вычислялось косвенно с помощью газоаналитического метода V-Slope, где этот параметр обычно идентифицируется как VO 2 значение, связанное с изменением наклона отношения VCO 2 /VO 2 [14]. | |||

| Эхокардиографическое исследование | |||

| Эхокардиографическое исследование проводилось в покое двумя опытными сертифицированными кардиологами с использованием эхокардиографа My Lab 50 (Esaote-Италия), оснащенного датчиком 2,5 МГц. | |||

В соответствии с рекомендациями AHA [15] были рассчитаны стандартные 2D (двухмерные) систоло-диастолические и доплеровские эхокардиографические параметры. Они включали толщину межжелудочковой перегородки (IVS) и задней стенки (PW), конечно-диастолический диаметр левого желудочка (LVEDd), конечно-систолический диаметр левого желудочка (LVESd), размеры левого предсердия (LAD) и размеры корня аорты (Aor), пиковые скорости импульсно-волнового доплеровского трансмитрального потока во время ранней диастолы (Е) и систолы предсердий (А), время замедления (DTc) раннего диастолического потока и время изоволюмической релаксации (IVRT). Анализ диастолических показателей проводили при наличии стабильного интервала R-R по серии из трех измерений. Оценка индекса массы левого желудочка сердца (ИММ г/м 2 ) получали по методике Деверо [16], а фракцию выброса (ФВ) (%) рассчитывали по формуле [(конечно-диастолическое ЛЖ3 — конечно-систолическое3 ЛЖ) / конечно-диастолическое3 ЛЖ] × 100 ( %). Относительную толщину стенки ЛЖ (ОТС) рассчитывали как отношение толщины задней стенки и толщины перегородки к конечно-диастолическому диаметру по формуле: [2 × (PWTd+IVSd)/LVDd]. Значение RWT, равное 0,40, считалось точкой отсечки [17]. Анализ диастолических показателей проводили при наличии стабильного интервала R-R по серии из трех измерений. Оценка индекса массы левого желудочка сердца (ИММ г/м 2 ) получали по методике Деверо [16], а фракцию выброса (ФВ) (%) рассчитывали по формуле [(конечно-диастолическое ЛЖ3 — конечно-систолическое3 ЛЖ) / конечно-диастолическое3 ЛЖ] × 100 ( %). Относительную толщину стенки ЛЖ (ОТС) рассчитывали как отношение толщины задней стенки и толщины перегородки к конечно-диастолическому диаметру по формуле: [2 × (PWTd+IVSd)/LVDd]. Значение RWT, равное 0,40, считалось точкой отсечки [17]. | |||

| Статистический анализ | |||

Для статистического анализа использовался пакет SPSS 13.0 для Windows XP. Все данные выражены как среднее ± стандартное отклонение. Группы сравнивали с помощью теста ANOVA. Значение вероятности (p) <0,05 считалось статистически значимым. Две корреляции между CMI и VO 2max или AT были возможны с помощью R-регрессионного анализа. Две корреляции между CMI и VO 2max или AT были возможны с помощью R-регрессионного анализа. | |||

| Результаты | |||

| Полученные значения, относящиеся к площади поверхности тела, выражали как среднее значение SD. Как и ожидалось, вследствие различных антропометрических общих характеристик исследованных спортсменов значения ИМТ в баскетбольной группе были выше, чем в футбольной и велосипедной (табл. 1). | |||

Все стандартные эхокардиографические параметры были в пределах нормы: ИМТ оказался выше у велосипедистов и футболистов у баскетболистов, а показатель RWT, как выражение возможного разнообразия морфологической картины сердца спортсмена, был во всяком случае сходным в целом, подтверждая существенное гомогенное ремоделирование морфологии миокарда у них. Среди диастолических параметров, особенно значение DT, относящееся к первой фазе диастолической функции, у велосипедистов оказалось немного короче, чем в других группах. Среди диастолических параметров, особенно значение DT, относящееся к первой фазе диастолической функции, у велосипедистов оказалось немного короче, чем в других группах. | |||

| В проанализированных группах более существенных изменений в работе сердца не наблюдалось: ФВ фактически была нормальной среди трех групп (таблица 3, рисунок 1). | |||

| |||

| |||

| Что касается данных сердечно-легочного теста, VO 2max выражали в мл O 2 /кг/мин, также AT выражали в млO 2 /кг/мин и в процентах от VO 2max (табл. 4). | |||

| |||

Результаты, полученные во время усилия, показали увеличение этих параметров в трех группах спортсменов с наивысшими значениями для обеих только у велосипедистов. В баскетболе и футболе значения остаются нормальными, несмотря на более низкий уровень диапазона со стороны спортсменов. В баскетболе и футболе значения остаются нормальными, несмотря на более низкий уровень диапазона со стороны спортсменов. | |||

| Значение AT в процентах от VO 2max оценивается примерно в 70% от VO 2max для баскетбола и футбола и около 75% VO 2max для спортсменов-велосипедистов. Эти данные соответствуют значениям 41,57 ± 9,28 мл О 2 /мин/кг для баскетбола, 44,02 ± 5,32 мл О 2 /мин/кг для футбола и велосипедиста 54,62 ± 8,45 мл О 2 /мин/кг. (таблица 4). Для параметра AT не было обнаружено значимой разницы между футбольной и баскетбольной группами (p = 0,23), в то время как сильная разница была очевидна при сравнении футболистов и велосипедистов (p = 0,02), а также баскетболистов и велосипедистов (p < 0,01). | |||

Значения VO 2max были в баскетболе 57,28 ± 5,42 мл O 2 /мин/кг, в футболе 62,03 ± 6,04 мл O 2 /мин/кг, без каких-либо существенных изменений, в то время как сильная разница была очевидно при сравнении футболистов и велосипедистов (71,87 ± 9,52 мл O 2 /мин/кг) (p<0,01), а также баскетболистов и велосипедистов (p<0,01). | |||

| Не обнаружено связи между значениями CMI и параметрами CPT (VO 2max и значения АТ) во всех группах (r CMI-AT=0,29; r CMI–VO 2max =0,33) (табл. 5). | |||

| |||

| Предел исследования | |||

| Исследование проводилось на относительно небольшой группе спортсменов, полученные результаты в любом случае убедительно свидетельствуют о неполной гармонии между значениями AT и VO 2max , как предполагалось ранее в целях исследования. | |||

Также была обнаружена плохая связь между параметрами CPT и CMI. Этот аспект, по-видимому, в отличие от общепринятых физиологических знаний, так или иначе поддерживает гипотезу об исключительной ответственности разных видов спорта на метаболические параметры, которые, по-видимому, не зависят от величины ИМТ. Этот аспект, по-видимому, в отличие от общепринятых физиологических знаний, так или иначе поддерживает гипотезу об исключительной ответственности разных видов спорта на метаболические параметры, которые, по-видимому, не зависят от величины ИМТ. | |||

| Что касается оценки пробы лактата крови для демонстрации достижения анаэробного метаболического энергетического субстрата во время упражнения, это было невозможно из-за отрицательного согласия от имени зарегистрированных спортсменов. | |||

| Обсуждение | |||

| Оценка сердечно-легочной деятельности у спортсменов в настоящее время отождествляется с оценкой VO 2max и AT. Существуют практические причины для оценки работоспособности спортсменов с помощью CPT. | |||

AT и VO 2max являются основными показателями интенсивности упражнений для лучшего обеспечения стратегии и улучшения плана физической подготовки. Спортсмены могут достигать значений VO 2max более чем в 20 раз превышают их значения в состоянии покоя [18], и отмечается, что степень тренировки, выраженная в отношении этих параметров, может относиться к более высокому соотношению интенсивности и продолжительности. Параметр AT тесно связан с производительностью в различных видах деятельности на выносливость, и во многих случаях связь сильнее, чем связь между VO 2max и производительностью [19]. Несмотря на то, что оба эти параметра в настоящее время используются нечетко, они не соответствуют одним и тем же метаболическим модификациям, и поэтому их поведение во время КПТ может частично зависеть от различных метаболических факторов, связанных с разной нагрузкой занимающихся спортом. Спортсмены могут достигать значений VO 2max более чем в 20 раз превышают их значения в состоянии покоя [18], и отмечается, что степень тренировки, выраженная в отношении этих параметров, может относиться к более высокому соотношению интенсивности и продолжительности. Параметр AT тесно связан с производительностью в различных видах деятельности на выносливость, и во многих случаях связь сильнее, чем связь между VO 2max и производительностью [19]. Несмотря на то, что оба эти параметра в настоящее время используются нечетко, они не соответствуют одним и тем же метаболическим модификациям, и поэтому их поведение во время КПТ может частично зависеть от различных метаболических факторов, связанных с разной нагрузкой занимающихся спортом. | |||

Результаты показателей эхокардиографии показывают, что высокая работа сердца у всех обследованных спортсменов, у которых выражена физиологическая гипертрофия миокарда в состоянии покоя, сохранена нормальная систоло-диастолическая функция. Полученные результаты никоим образом не подтверждают выраженную корреляцию между значениями CMI и CPT. Обосновано предположение, что среди видов спорта с различной динамической и статической нагрузкой VO 2max и поведение АТ у них может зависеть преимущественно от легочной, а не сердечной деятельности. В этом контексте потребуются дальнейшие исследования, чтобы лучше прояснить этот аспект. Полученные результаты никоим образом не подтверждают выраженную корреляцию между значениями CMI и CPT. Обосновано предположение, что среди видов спорта с различной динамической и статической нагрузкой VO 2max и поведение АТ у них может зависеть преимущественно от легочной, а не сердечной деятельности. В этом контексте потребуются дальнейшие исследования, чтобы лучше прояснить этот аспект. | |||

Результаты КПТ, полученные в ходе настоящего исследования, даже если оно проводилось на небольшой группе спортсменов, наоборот, показывают своеобразную и разнообразную тенденцию AT и VO 2max среди трех различных видов спорта, чьи статические и динамические компоненты представлены не одинаково. Только в циклическом виде спорта (типа велоспорта) при высокой динамической и статической нагрузке значения обоих этих параметров значительно выше, чем в баскетболе и футболе (ациклический вид спорта), а значения АТ футболистов, у которых статическая составляющая самая низкая среди проанализированных групп спортсменов, результаты близки к верхним границам нормального диапазона: фактически это около 70%, выраженное в процентах от VO 2макс . Такое своеобразное поведение АТ, обнаруживаемое исключительно у футболистов, наводит на мысль об особой чувствительности в описании работоспособности спортсмена, занимающегося спортом, при низком статическом компоненте даже при наличии высокого динамического. Таким образом, AT можно считать основным полезным параметром, позволяющим лучше отслеживать результаты спортсмена в случае ациклических видов спорта, где статический компонент низок. Такое своеобразное поведение АТ, обнаруживаемое исключительно у футболистов, наводит на мысль об особой чувствительности в описании работоспособности спортсмена, занимающегося спортом, при низком статическом компоненте даже при наличии высокого динамического. Таким образом, AT можно считать основным полезным параметром, позволяющим лучше отслеживать результаты спортсмена в случае ациклических видов спорта, где статический компонент низок. | |||

Поэтому разумно полагать, что в этом виде спорта, особенно если «ациклический», начало внутриклеточного метаболизма и механизмов O 2 перенос лишь незначительно зависит от интенсивности упражнения, в то время как этот может быть более подвержен влиянию вследствие воздействия упражнения или количества задействованных мышц. Напротив, в случае «циклических видов спорта» с высокой статической и динамической нагрузкой оба компонента вносят свой вклад в определение прогрессивного улучшения либо VO 2max , либо AT без какой-либо конкретной специфичности. Сравнение между футболом и баскетболом (оба ациклических вида спорта) фактически не выявило каких-либо статистических различий в отношении AT и VO 9.0103 2max значения. Таким образом, можно предположить, что преобладающий статический компонент может, тем не менее, играть дополнительную роль в хронической сердечно-легочной глобальной адаптации, количественная оценка которой лучше оценивается значениями VO 2max . Сравнение между футболом и баскетболом (оба ациклических вида спорта) фактически не выявило каких-либо статистических различий в отношении AT и VO 9.0103 2max значения. Таким образом, можно предположить, что преобладающий статический компонент может, тем не менее, играть дополнительную роль в хронической сердечно-легочной глобальной адаптации, количественная оценка которой лучше оценивается значениями VO 2max . | |||

| Заключение | |||

В заключение, полученные результаты подтверждают гипотезу о возможном исключительном использовании АТ для оценки степени работоспособности спортсмена в случае ациклических видов спорта с низким статическим компонентом. Тем не менее, было бы целесообразно использовать VO 9.0103 2max значение (выраженное через АТ) в качестве основного параметра для оценки работоспособности спортсменов в начале годовой тренировки, а в период сезонной физической подготовки для более удобного использования можно было бы предложить тест субмаксимальной интенсивности АТ получить новую адекватную программу. | |||

| Благодарности | |||

| Для получения результатов настоящего исследования не использовались источники финансирования, и данные не являются подтверждением. | |||

| Каталожные номера | |||

| |||

Особенности воздействия на работоспособность девушек, занимающихся циклическими и ациклическими видами спорта

. 2021 янв-март;14(1):105-110.

doi: 10.25122/jml-2020-0054.

Тимур Черкесов 1 , Черим Ингушев 2 , Анна Коноплева 1 , Радмир Черкесов 3 , Магомед Гаирбеков 4 , Азамата Жукова 3

Принадлежности

- 1 Кафедра теории и технологии физической культуры и спорта Института педагогики, психологии и физического воспитания и спортивного воспитания ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им.

Х.М. Бербекова», г. Кабардино — Республика Балкария, Российская Федерация.

Х.М. Бербекова», г. Кабардино — Республика Балкария, Российская Федерация. - 2 Кафедра чрезвычайных ситуаций, Институт педагогики, психологии и физической культуры и спортивного воспитания, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», Кабардино-Балкарская Республика, Российская Федерация.

- 3 Северо-Кавказский институт повышения квалификации Краснодарского университета МВД России, Кабардино-Балкарская Республика, Российская Федерация.

- 4 Кафедра физического воспитания, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», Республика Дагестан, Российская Федерация.

- PMID: 33767794

- PMCID: PMC7982266

- DOI:

10.

25122/jml-2020-0054

25122/jml-2020-0054

Бесплатная статья ЧВК

Тимур Черкесов и др. Джей Мед Лайф. 2021 январь-март.

Бесплатная статья ЧВК

. 2021 янв-март;14(1):105-110.

doi: 10.25122/jml-2020-0054.

Авторы

Тимур Черкесов 1 , Черим Ингушев 2 , Анна Коноплева 1 , Радмир Черкесов 3 , Магомед Гаирбеков 4 , Азамат Жуков 3

Принадлежности

- 1 Кафедра теории и технологии физической культуры и спорта Института педагогики, психологии и физического воспитания и спортивного воспитания ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им.

Х.М. Бербекова», Кабардино- Республика Балкария, Российская Федерация.

Х.М. Бербекова», Кабардино- Республика Балкария, Российская Федерация. - 2 Кафедра чрезвычайных ситуаций, Институт педагогики, психологии и физической культуры и спортивного воспитания, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», Кабардино-Балкарская Республика, Российская Федерация.

- 3 Северо-Кавказский институт повышения квалификации Краснодарского университета МВД России, Кабардино-Балкарская Республика, Российская Федерация.

- 4 Кафедра физического воспитания, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», Республика Дагестан, Российская Федерация.

- PMID: 33767794

- PMCID: PMC7982266

- DOI:

10.

25122/jml-2020-0054

25122/jml-2020-0054

Абстрактный

Согласно определению, принятому международной биологической программой, физическая работоспособность характеризуется максимальным потреблением кислорода (МПК). Профессия, образ жизни и спорт влияют на значение MOC. Для анатомии и физиологии доставка кислорода к мышечной ткани зависит от состояния дыхательной и сердечно-сосудистой системы, количества и состава крови. При этом ведущая роль принадлежит сердечной деятельности, а именно величине ударного и минутного объемов крови в производственных условиях. Высокие значения МПК и, как следствие, большая работоспособность характерны для спортсменов, специализирующихся в циклических видах спорта средней и высокой мощности. Цель исследования — оценить адаптационные реакции сердечно-сосудистой системы девушек, занимающихся циклическими и ациклическими видами спорта, а также не занимающихся спортом. Исследование проведено в 2018 году. В ходе исследования применяли пульсоксиметрию и определение артериального давления по Н.С. Короткова, а также оценку адаптации сердечно-сосудистой системы по индексу Руффье. Исследования показали различия в уровне работоспособности девушек, занимающихся циклическими (легкая атлетика) и ациклическими видами спорта (карате и тхэквондо), а также неспортивными видами спорта. В ходе экспериментов регистрировали показатели частоты сердечных сокращений и артериального давления в покое и после нагрузки, а также рассчитывали индекс Руффье, отражающий уровень работоспособности участников.

В ходе исследования применяли пульсоксиметрию и определение артериального давления по Н.С. Короткова, а также оценку адаптации сердечно-сосудистой системы по индексу Руффье. Исследования показали различия в уровне работоспособности девушек, занимающихся циклическими (легкая атлетика) и ациклическими видами спорта (карате и тхэквондо), а также неспортивными видами спорта. В ходе экспериментов регистрировали показатели частоты сердечных сокращений и артериального давления в покое и после нагрузки, а также рассчитывали индекс Руффье, отражающий уровень работоспособности участников.

Ключевые слова: ВНС – вегетативная нервная система; АД – артериальное давление; ЦНС – центральная нервная система; ССС – сердечно-сосудистая система; ЧСС – частота сердечных сокращений; МПК – максимальное потребление кислорода; ЧП – частота пульса; кровяное давление; сердечно-сосудистая система; циклические и ациклические виды спорта; мониторинг сердечного ритма; физическая работоспособность.

©2020 ЖУРНАЛ МЕДИЦИНЫ И ЖИЗНИ.

Цифры

Рисунок 1.

Частота сердечных сокращений и индекс Руффье.

Рисунок 1.

Частота сердечных сокращений и индекс Руффье.

Фигура 1.Частота сердечных сокращений и индекс Руффье.

Рисунок 2.

Динамика артериального давления. БП…

Рисунок 2.

Динамика артериального давления. АД – систолическое артериальное давление; BPd – диастолическая кровь…

Фигура 2.

Динамика артериального давления. АД – систолическое артериальное давление; АДд – диастолическое артериальное давление; АД – пульсовое артериальное давление.

См. это изображение и информацию об авторских правах в PMC

Похожие статьи

Влияние измененного вегетативного контроля на спортивные результаты у спортсменов с травмой спинного мозга.

Круз С., Блаувет, Калифорния. Круз С. и др. Автон Нейроски. 2018 янв; 209:100-104. doi: 10.1016/j.autneu.2017.03.006. Epub 2017 4 апр. Автон Нейроски. 2018. PMID: 28457670 Обзор.

Автономный сердечно-сосудистый контроль и спортивная классификация у спортсменов-паралимпийцев с травмой спинного мозга.

Западная ЧР, Красюков А.

В.

Уэст ЧР и др.

Реабилитация инвалида. 2017 янв; 39(2):127-134. дои: 10.3109/09638288.2015.1118161. Epub 2016 5 января.

Реабилитация инвалида. 2017.

PMID: 26729004

В.

Уэст ЧР и др.

Реабилитация инвалида. 2017 янв; 39(2):127-134. дои: 10.3109/09638288.2015.1118161. Epub 2016 5 января.

Реабилитация инвалида. 2017.

PMID: 26729004Сердечно-сосудистые детерминанты физической нагрузки у спортсмена-паралимпийца с травмой спинного мозга.

Тайзен Д. Тайсен Д. Опыт физиол. 2012 март; 97(3):319-24. doi: 10.1113/expphysiol.2011.063016. Epub 2011 16 ноября. Опыт физиол. 2012. PMID: 220 Обзор.

[Эффекты применения транскраниальной электростимуляции в тренировочном процессе у высококвалифицированных спортсменов различных видов спорта].

Корягина Ю.В., Рогулева Л.Г., Нопин С.В., Тер-Акопов Г.Н. Корягина Ю.В., и соавт. Вопр Курортол Физиотер Лех Физ Культ.

2020;97(5):70-79. doi: 10.17116/kurort20209705170.

Вопр Курортол Физиотер Лех Физ Культ. 2020.

PMID: 33054011

Русский.

2020;97(5):70-79. doi: 10.17116/kurort20209705170.

Вопр Курортол Физиотер Лех Физ Культ. 2020.

PMID: 33054011

Русский.Роль вегетативной функции в спортивных результатах у спортсменов с травмой спинного мозга.

Красюков А, Западный С. Красюков А, и др. PM R. 6 августа 2014 г. (8 Дополнение): S58-65. doi: 10.1016/j.pmrj.2014.05.023. ПМ Р. 2014. PMID: 25134753 Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

использованная литература

- Guilhem G, Hanon C, Gendreau N, Bonneau D, Guevel A, Chennaoui M. Реакция слюнных гормонов на подготовку и предсоревновательную подготовку спортсменов мирового уровня. Границы физиологии. 2015:6. — ЧВК — пабмед

- Лоулесс Ф.

- Лоулесс Ф.

, Шена Ф. (2001) Сердечно-легочное нагрузочное тестирование — Теория и приложения COSMED. 230-231.

, Шена Ф. (2001) Сердечно-легочное нагрузочное тестирование — Теория и приложения COSMED. 230-231. Медицинские научные спортивные упражнения 28: 241-246.

Медицинские научные спортивные упражнения 28: 241-246. Am J Cardiol 43: 1189-1194.

Am J Cardiol 43: 1189-1194. Х.М. Бербекова», г. Кабардино — Республика Балкария, Российская Федерация.

Х.М. Бербекова», г. Кабардино — Республика Балкария, Российская Федерация. 25122/jml-2020-0054

25122/jml-2020-0054 Х.М. Бербекова», Кабардино- Республика Балкария, Российская Федерация.

Х.М. Бербекова», Кабардино- Республика Балкария, Российская Федерация. 25122/jml-2020-0054

25122/jml-2020-0054 В.

Уэст ЧР и др.

Реабилитация инвалида. 2017 янв; 39(2):127-134. дои: 10.3109/09638288.2015.1118161. Epub 2016 5 января.

Реабилитация инвалида. 2017.

PMID: 26729004

В.

Уэст ЧР и др.

Реабилитация инвалида. 2017 янв; 39(2):127-134. дои: 10.3109/09638288.2015.1118161. Epub 2016 5 января.

Реабилитация инвалида. 2017.

PMID: 26729004 2020;97(5):70-79. doi: 10.17116/kurort20209705170.

Вопр Курортол Физиотер Лех Физ Культ. 2020.

PMID: 33054011

Русский.

2020;97(5):70-79. doi: 10.17116/kurort20209705170.

Вопр Курортол Физиотер Лех Физ Культ. 2020.

PMID: 33054011

Русский.

Ваш комментарий будет первым