Альминская прелюдия севастопольской драмы | Читать статьи по истории РФ для школьников и студентов

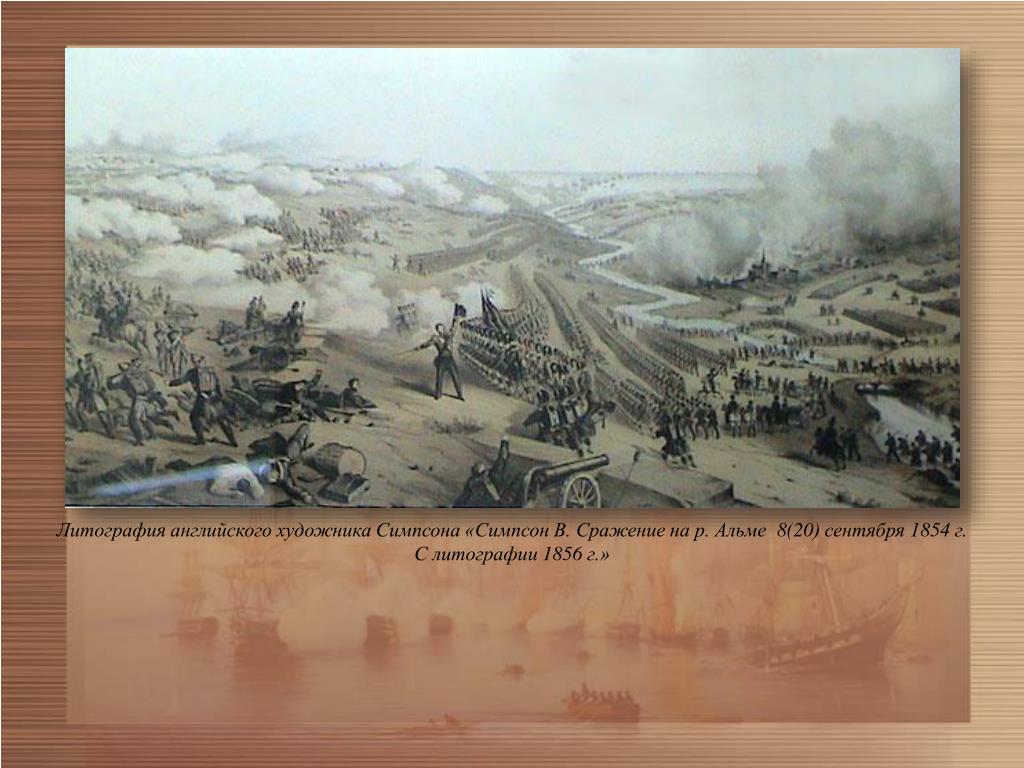

20 сентября 1854 года в тридцати километрах от главной базы Черноморского флота развернулось сражение, определившее весь ход войны в Крыму

В трех десятках километров от Севастополя, в окрестностях села Вилино Бахчисарайского района Крыма есть небольшой мемориал. Над склоном холма на берегах реки Альма возвышаются два памятника и стоят несколько надгробий, окруженных низкой каменной стеной. Это – мемориал «Поле Альминского сражения». В Крымской войне, столь несчастливой для русской короны, эта битва стала прологом к героической 349-дневной обороне Севастополя. И хотя поле сражения осталось за войсками англо-франко-турецкой коалиции, русские войска, даже отступив, добились главного: дали время защитникам черноморской твердыни на подготовку к отражению первых штурмов.

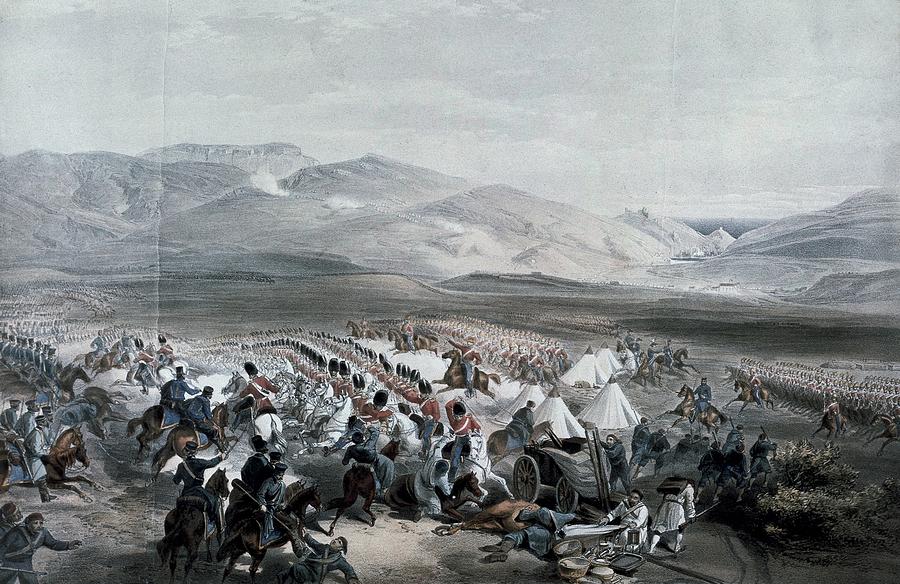

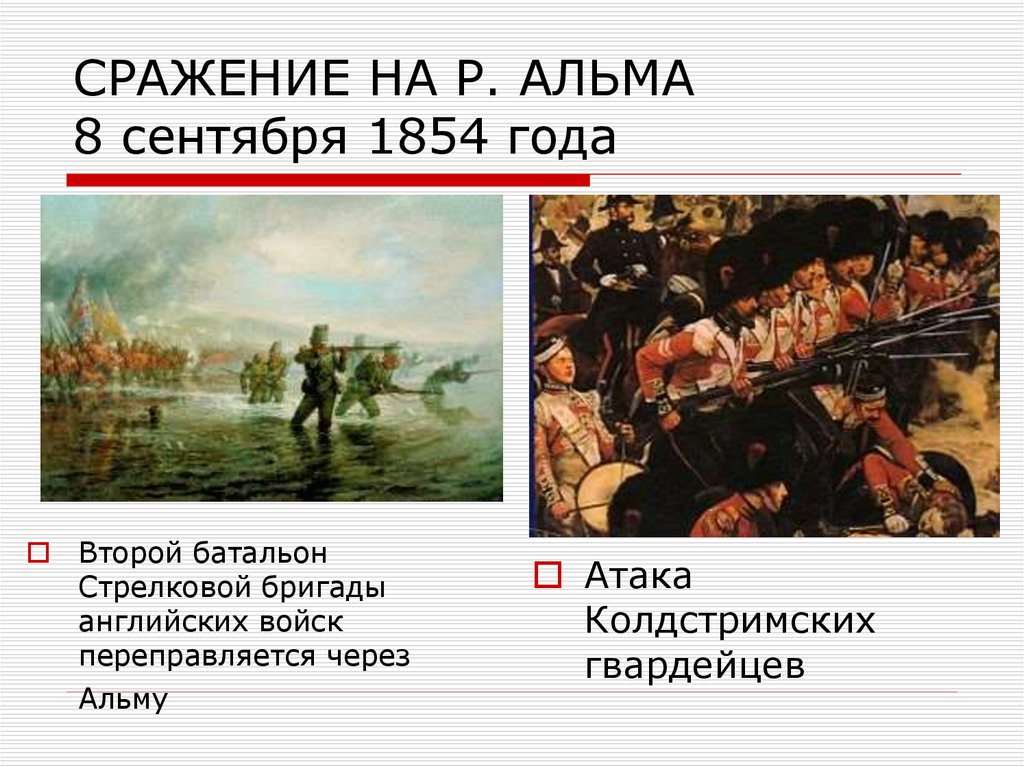

Колдстримский гвардейский полк в Альминском сражении (картина художника Ричарда Катона Вудвилля). Это подразделение стало главным противником Владимирского мушкетерского полка

Это подразделение стало главным противником Владимирского мушкетерского полка

Источник: https://www.britishbattles.com

Беззащитный КрымВосточная война, которую в нашей стране привычно называют Крымской (хотя сражения ее происходили и на Балтике, и на Дальнем Востоке, и на берегах Дуная), в качестве одной из самых главных преследовала цель ослабить русское могущество на Черном море. Именно поэтому, когда Россия отказалась вывести свои войска из дунайских княжеств и сесть за стол переговоров с Османской Портой, а поддерживавшие Стамбул Великобритания и Франция объявили войну Российской империи, их основные силы отправились именно к черноморским берегам.

Попытки высадиться в русском Причерноморье потерпели неудачи, но вот Крым оказался беззащитен перед англо-франко-турецким нашествием. Несмотря на то, что все действия союзников однозначно указывали на подготовку десантной операции на крымских берегах и неизбежную атаку на главную базу Черноморского флота — Севастополь, командующий русской армией на полуострове генерал-адъютант князь Александр Меншиков не сделал практически ничего, чтобы противостоять этому. В результате, когда в ночь на 14 (2 по ст. ст.) сентября 1854 года силы коалиции начали высадку в Евпатории, им удалось не только занять город без боя, но и беспрепятственно доставить на берег колоссальные силы. В евпаторийской бухте на крымскую землю сошли свыше 60 тысяч человек, которые вскоре двинулись маршем на Севастополь.

В результате, когда в ночь на 14 (2 по ст. ст.) сентября 1854 года силы коалиции начали высадку в Евпатории, им удалось не только занять город без боя, но и беспрепятственно доставить на берег колоссальные силы. В евпаторийской бухте на крымскую землю сошли свыше 60 тысяч человек, которые вскоре двинулись маршем на Севастополь.

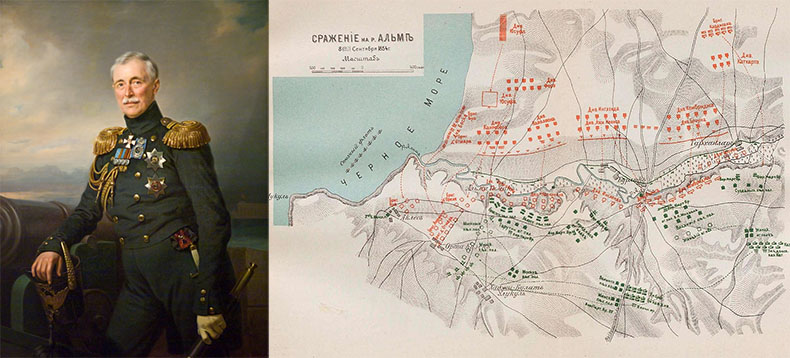

Командующий русской армией в Крыму генерал-адъютант князь Александр Меньшиков. Портрет работы художника Франца Крюгера, 1851 год

Источник: https://www.britishbattles.com

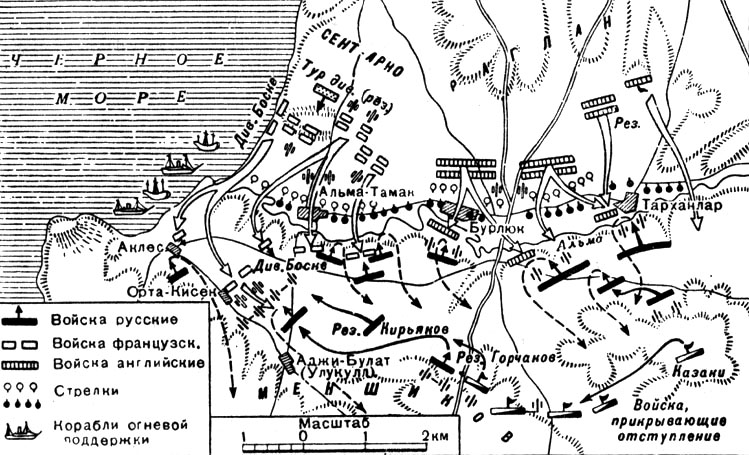

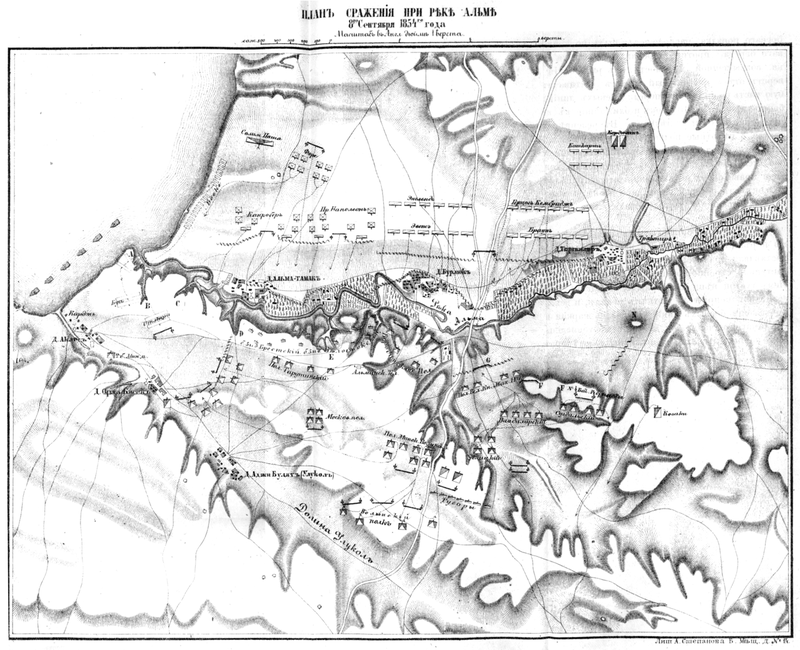

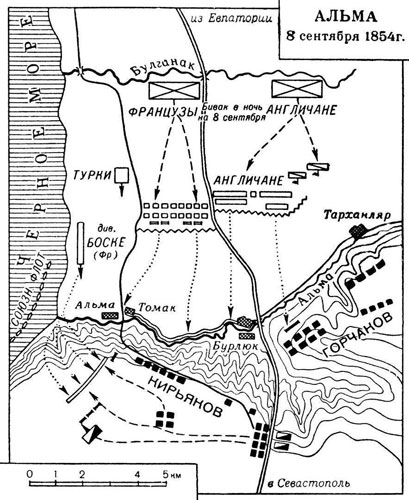

Город, великолепно укрепленный с моря, оказался совершенно беззащитен против угрозы с суши — и это хорошо понимали не только союзники, но и русское командование. Понимая, что англо-франко-турецкие силы могут атаковать флотскую базу с ходу, а той нечего будет противопоставить атакующему противнику, генерал-адъютант Меншиков принял единственно возможное и верное в той ситуации решение: остановить противника на подступах. И выбрал для этого самое, пожалуй, удобное место на пути от Евпатории до Севастополя: долину реки Альма неподалеку от села Бурлюк (нынешнее Вилино). Здесь у него был шанс задать противнику серьезную трепку. Даже с учетом преимущества противника в живой силе и артиллерии: 62 тысячи человек при 144 орудиях у союзников против 36 тысяч русских при 84 орудиях.

Здесь у него был шанс задать противнику серьезную трепку. Даже с учетом преимущества противника в живой силе и артиллерии: 62 тысячи человек при 144 орудиях у союзников против 36 тысяч русских при 84 орудиях.

Позиция, на которой суждено было состояться первому крупному сухопутному сражению между русскими войсками и силами коалиции в ходе Восточной войны, имела все условия для того, чтобы обороняющиеся могли надолго задержать, а то и вовсе остановить здесь атакующих. Левый берег, на котором располагались русские войска, был существенно выше правого, что давало силам Меньшикова преимущество в обороне, а в тылу располагались высоты, куда можно было в случае необходимости отступить, заняв там новый рубеж обороны. Но одного этого было недостаточно для того, чтобы добиться успеха в битве.

Командующий французской Восточной армией маршал Арман де Сент-Арно

Источник: https://www. britishbattles.com

britishbattles.com

Начать с того, что левый фланг русской позиции оказался плохо защищенным, поскольку примыкал к берегу Черного моря, на котором в это время уже господствовали корабли союзников. Поэтому, чтобы не подвергать свои войска артиллерийскому обстрелу с моря (который все равно состоялся, но имел менее катастрофические последствия, чем мог бы), князь Александр Меншиков вынужден был отвести силы на левом фланге от берега — и тем самым создал условия для обхода позиции. Кроме того, возвышавшийся в том месте Телеграфный холм мог стать настоящим бастионом, если бы был соответствующим образом укреплен и подготовлен к обороне. Но и этого не было сделано. Точно так же не были подготовлены к обороне и позиции русских войск в центре и на правом фланге. Там успели выкопать лишь отдельные траншеи и построить так называемый Большой редут, но не более того. Весь расчет Меншикова строился на том, что наступающие войска коалиции упрутся в естественные преграды и будут атаковать высокий правый берег в лоб, что даст преимущество русской армии.

К несчастью для Меншикова, командовавшие союзными силами французский маршал Арман де Сент-Арно и британский генерал Джеймс Сомерсет, барон Реглан, быстро оценили все достоинства и недостатки оборонительной позиции противника. Они начали наступление одновременно по трем направлениям, начав с того самого левого фланга, на котором имели лучшие шансы совершить обход и выйти в тыл русским войскам…

Французский маршал Арман де Сент-Арно во время Альминского сражения. Картина художника-баталиста Ипполита Белланже

Источник: https://www.britishbattles.com

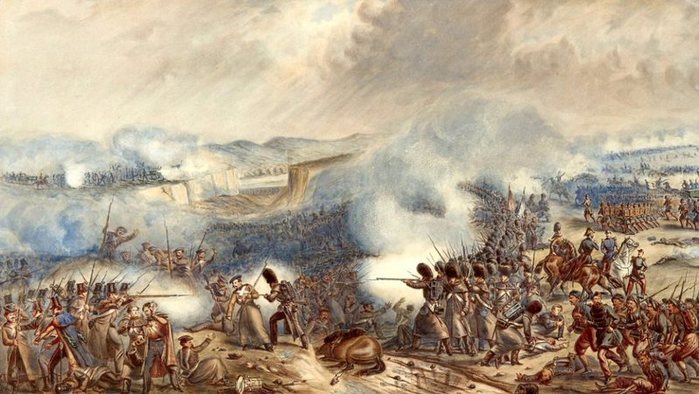

Крымское БородиноДальнейший ход Альминского сражения был предрешен, когда французская пехота, а за ней и британская, начали штурм склонов Телеграфного холма и не встретили там никакого сопротивления. Русскими войсками на этом участке обороны командовал командир 17-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Василий Кирьяков. Именно он и именно накануне битвы на Альме произнес знаменитые слова о том, что мы, дескать, шапками противника закидаем (благодаря чему и вошел в историю). В действительности, когда генерал Кирьяков и его офицеры увидели в редеющем утреннем тумане, как на них движутся французские войска, это произвело на них настолько сильное впечатление, что был отдан приказ… оставить позиции! В результате в самом начале сражения русская армия потеряла одно из самых выгодных преимуществ и одну из самых удобных для обороны позиций, а союзники, напротив, получили возможность вести оттуда плотный артиллерийский и ружейный огонь.

В действительности, когда генерал Кирьяков и его офицеры увидели в редеющем утреннем тумане, как на них движутся французские войска, это произвело на них настолько сильное впечатление, что был отдан приказ… оставить позиции! В результате в самом начале сражения русская армия потеряла одно из самых выгодных преимуществ и одну из самых удобных для обороны позиций, а союзники, напротив, получили возможность вести оттуда плотный артиллерийский и ружейный огонь.

Подавляющее большинство британских и французских пехотинцев были вооружены нарезными штуцерами с большой дальностью выстрела, и это создало угрозу не только для всего левого фланга нашей обороны, но и для центра. И даже контратака, предпринятая по приказу генерала Меншикова, не сумела изменить сложившуюся расстановку сил. После того как союзникам удалось потеснить русские войска на левом фланге и открыть оттуда огонь по силам, сдерживавшим натиск в центре, стоявшие там полки тоже начали понемногу отходить. Если бы не фланговый огонь, они могли бы достаточно долго сдерживать наступление у единственного на этом участке Альмы моста, — но теперь такой возможности у них не было.

Французские зуавы поднимаются на Телеграфный холм. Этот маневр сыграл роковую роль в развитии Альминского сражения

Источник: https://www.britishbattles.com

Дольше и яростнее всех сражались русские войска на правом фланге обороны. Именно там, где сейчас и расположен мемориал «Поле Альминского сражения». После того как британцы сумели ворваться в Большой редут на плечах отступавших солдат Казанского полка, пошли в штыковую атаку их товарищи из Владимирского полка и выбили противника с позиции. Ожесточение битвы было настолько велико, что русские шеренги увлекали за собой командующие правофланговыми частями — генерал-лейтенант Онуфрий Квицинский и генерал от инфантерии Петр Горчаков.

День уже клонился к закату, когда князь Меншиков, видя очевидную угрозу для армии, отдал общий приказ об отступлении. Как вспоминали позднее очевидцы со стороны французов и англичан, несмотря на чудовищные потери (половина личного состава, а то и больше), русские уходили твердым строем, с развевающимися знаменами (ни одного из них, кстати, они не оставили на поле боя), не смешиваясь и не сбиваясь с шага даже под плотным ружейным и артиллерийским огнем.

Пейзаж на следующий день после Альминского сражения. Рисунок современника

Источник: https://www.britishbattles.com

Выиграть время для СевастополяНесмотря на то, что армия генерал-адъютанта Меншикова отступила, Сент-Арно и барон Реглан не решились преследовать противника. Во-первых, потери союзников были сопоставимы, если не превышали потери русских войск. По разным данным, наши войска потеряли в Альминском сражении от 3000 до 5000 человек убитыми и ранеными, и почти столько же (от 4300 до 4500 человек) потеряли союзники. Во-вторых, командующие союзным корпусом были уверены, что встретились в сражении всего лишь с авангардом русской армии.

В принципе, так это и должно было быть, исходя из всей военной логики, но верховное командование так и не позволило перебросить в Крым ни войска, освободившиеся после ухода из дунайских княжеств, ни силы, бесполезно стоявшие на северо-западе страны. Так что армия Меншикова, потерявшая в сражении десятую часть своего состава, была единственной сухопутной русской силой на Крымском полуострове. В этом очень скоро и убедились союзники. Но в тот момент результаты сражения ясно говорили, что дальнейшее продвижение к Севастополю без налаживания тылового снабжения, проведения дальней разведки и накопления сил невозможно.

В этом очень скоро и убедились союзники. Но в тот момент результаты сражения ясно говорили, что дальнейшее продвижение к Севастополю без налаживания тылового снабжения, проведения дальней разведки и накопления сил невозможно.

Памятник солдатам и офицерам Владимирского мушкетерского полка, поставленный на поле Альминского сражения 8 сентября 1902 года, в 48-ю годовщину битвы

Источник: https://topwar.ru

Это промедление, в котором Сент-Арно и барон Реглан наверняка вскоре разочаровались, дало защитникам Севастополя столь необходимое время для того, чтобы организовать (насколько это было возможно) сухопутную оборону города и встретить врага на подготовленных рубежах. Именно поэтому Альминское сражение и считается прелюдией к долгой драме под названием «Оборона Севастополя», ставшей одной из самых героических и в то же время трагических страниц отечественной военной истории.

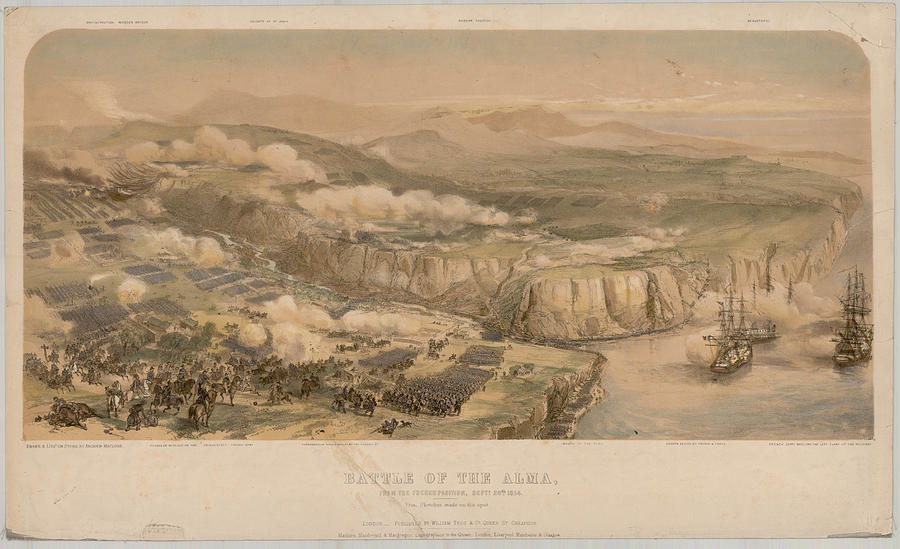

Обложка: Солдаты второго батальона британской Стрелковой бригады переходят реку Альма во время Альминского сражения. Картина художника Луи Джонса. Источник: https://www.britishbattles.com

Картина художника Луи Джонса. Источник: https://www.britishbattles.com

Смотрите также:

Как начиналась Крымская война?

Крымские инновации: гипс, папиросы и другие новшества Нулевой мировой

Крымская война на Дальнем Востоке

Даша Севастопольская: милосердие и отвага легенды Крымской войны

Битва при Молодях: как Гуляй-город перемолол крымское войско

Сражение на Альме. 1854 год, история кратко Альминское сражение, Крымская война

Главная

Статьи

Путешествия

Россия

Крым

Сражение на Альме

крым, история, достопримечательности, отдых, путешествия

Место, где происходило Альминское сражение, находится за чертой нынешней пригородной зоны Севастополя, на территории современного Бахчисарайского района. Но нельзя не упомянуть об этом событии, когда речь идёт о Крымской войне и первой героической обороне Севастополя.

Первоначально Крымская, или Восточная, война казалась очередным русско-турецким конфликтом, но когда стали очевидными успехи русской армии и особенно флота (вспомним знаменитое Синопское сражение, где турки потерпели полное поражение), в войну вступили объединенные силы Англии и Франции. Их целью было не допустить усиления России на Черном море.

В начале сентября 1854 г. армада военных и транспортных судов (более трехсот) приблизилась к Евпатории. После захвата города началась высадка войск союзников у деревень Контуган и Богайлы, южнее Евпатории. Совершенно плоский берег, протянувшийся далеко в глубь полуострова, позволял военным кораблям держать его под прицелом своих крупнокалиберных орудий. Русская армия не препятствовала высадке десанта. Лишь в отдалении маячило несколько казаков, да по берегу хладнокровно разъезжал лейтенант В. Стеценко, отмечая число высадившихся врагов. Вскоре объединенная армия англичан, французов и турок двинулась в сторону Севастополя, прикрываемая с моря военным флотом.

Русские войска ожидали противника на возвышенном левом берегу Альмы, вблизи ее устья. Позиция была сильная, однако численно враг превосходил почти вдвое. Кроле того, вся английская армия и часть французской имели нарезные ружья, поражавшие цель в 3—4 раза дальше наших гладкоствольных. Надо, впрочем, оговориться: нарезное оружие применялось и в русской армии, но в несравнимо меньшем количестве.

Сражение на Альме произошло 8 сентября 1854 г. В самом начале французам удалось подняться на береговой обрыв по тропе, которую русские считали непроходимой. Левый фланг русской обороны подался назад, но правый стоял крепко. Особенно отличился в бою Владимирский пехотный полк, штыковые атаки которого были неотразимы.

Русская армия понесла большие потери, и командование дало приказ отступать. Но и противник, тоже обескровленный в сражении, не решился на преследование. Оценивая это событие, Ф. Энгельс в статье «Сражение на Альме» писал: «…как ни кичились союзные генералы своей победой, им и в голову не приходило, что они смогут после своих успехов идти прямо на Севастополь, не встречая ни задержки, ни сопротивления, с развевающимися знаменами и с военной музыкой»1.

Спустя несколько дней после сражения противники совершили своеобразную рокировку: русские переместились из Севастополя по дороге к Бахчисараю, а союзники, продвинувшись параллельным курсом, приступили к планомерной осаде Южной стороны Севастополя. 13 сентября 1854 г. считается первым из 349 дней героической обороны города.

На поле Альминского сражения можно проехать по шоссе, ведущему с Северной стороны в Евпаторию. Остановка автобуса называется «Село Вилино». Отсюда следует вернуться на расстояние примерно километра в сторону Севастополя и пересечь по мостику реку Альму. Далее — подъем по левому, возвышенному берегу реки в направлении высокого (около 10 м) каменного обелиска, который виден издалека. Приблизившись к нему, вы увидите каменную ограду, а за ней — кладбище, где похоронены погибшие в бою русские и англичане.

Большой обелиск — главный русский памятник на месте сражения. Воздвигнут он в конце XIX в. но проекту инженер-полковника К.Е. Геммельмана (проект выполнен в 1885 г. ). На лицевой стороне обелиска надпись: «Памяти воинов, павших в Альминском сражении». На тыльной стороне выбиты три большие буквы, образовавшие таинственную аббревиатуру «СЯГ». Значение ее расшифровать пока не удалось.

). На лицевой стороне обелиска надпись: «Памяти воинов, павших в Альминском сражении». На тыльной стороне выбиты три большие буквы, образовавшие таинственную аббревиатуру «СЯГ». Значение ее расшифровать пока не удалось.

Слева от входа на кладбище возвышается высокий мраморный постамент. Надпись на нем гласит: «Здесь 8 сентября 1854 г. Владимирский мушкетерский полк под командой полковника Ковалева отражал атаки англичан, три раза бросаясь в штыки и опрокидывая их к реке Альме, он потерял 51 офицера и 1260 нижних чинов убитыми и ранеными. Сооружен 8 сентября 1902 г. 61-м пехотным Владимирским полком…»

Атака полка произвела сильное впечатление на англичан. А.В. Кинглек, непосредственный очевидец событий, служивший при штабе английского главнокомандующего, писал, что русская колонна «имеет жесткие, резкие очертания стены и цвет темной тучи». Атака владимирцев особенно поразила его в тот момент, когда лавина войска «в 3000 человек без выстрела, в полном молчании текла через гребень высоты.

К сожалению, лучшая часть памятника — скульптура солдата — не сохранилась. Судя по старым фотографиям, она была размером в натуральную величину, отличалась необычайной естественностью и экспрессией: солдат изображен в момент атаки, с ружьём наперевес, его обнаженная голова перевязана платком. Мраморная фигура была выполнена в Италии скульптором Баскерини.

За памятником Владимирскому полку — разбитый мраморный саркофаг. Это надгробие над могилой семи английских офицеров из 23-го Уэльского пехотного полка, погибших в битве на Альме.

Плохая сохранность некрополя вполне объяснима — здесь проходила линия фронта в ноябре 1941 и в апреле — мае 1944 гг. Но с тех пор прошло более сорока лет, и сегодня учреждениям, ведающим охраной и реставрацией памятников, следовало бы принять меры к улучшению их состояния. А заодно подумать и о благоустройстве всего комплекса — дорожки и аллеи уже едва просматриваются, доступ к мемориалу (особенно в непогоду) затруднен…

Своими мыслями об этом автор поделился как-то на страницах «Крымской правды». И неожиданно получил письмо: незнакомый А.Ф. Лагутин из поселка Научного сообщил о существовании на поле битвы еще двух памятников, о которых мне ничего не было известно.

И неожиданно получил письмо: незнакомый А.Ф. Лагутин из поселка Научного сообщил о существовании на поле битвы еще двух памятников, о которых мне ничего не было известно.

Как говорится, «письмо позвало в дорогу». Был сырой февральский день, какие нередки зимой в Крыму, когда я вышел из евпаторийского автобуса в селе Вилино. Следуя указанию своего корреспондента, двинулся, утопая в грязи, по правому берегу реки. Не доходя до моста через Альму, увидел сохранившийся до половины обелиск из известняка с выемкой для мемориальной доски. Именно отсюда начали наступление союзные войска, и это, конечно, остатки английского или французского памятника. Но о его существовании я знал раньше, помнил даже, что лет десять назад он был почти цел. Предстояло найти те, о которых писал А.Ф. Лагутин.

Первый из них искать долго не пришлось: высокий, метров около шести, он стоял на краю колхозного сада. Памятник сооружен из местного камня известняка, но на том месте, где некогда была мраморная доска с текстом, осталось лишь квадратное углубление. Где же второй? Я шел уже довольно долго и стал сомневаться в правильности указаний моего корреспондента, как вдруг сад кончился, сменившись вспаханным полем. И вот здесь, среди пашни, метрах в пятидесяти от дороги, низкая, до полуметра, каменная ограда образовала правильный прямоугольник.

Где же второй? Я шел уже довольно долго и стал сомневаться в правильности указаний моего корреспондента, как вдруг сад кончился, сменившись вспаханным полем. И вот здесь, среди пашни, метрах в пятидесяти от дороги, низкая, до полуметра, каменная ограда образовала правильный прямоугольник.

Странным казался среди поля этот огороженный участок. Хотя я и ожидал его увидеть, но он все-таки поразил меня неожиданностью появления. В ограде оказался узкий вход. Внутри все заросло травой высотой по грудь, но редкой. Среди травы лежала вросшая в землю прямоугольная гранитная плита с высеченным на ней саркофагом. Обычный воинский памятник, суровый и скромный. Прямой кавалерийский палаш да крест в круге — вот и все, что на нем изображено. И надпись по-английски: «Гораций Вильям Каст, капитан полка Британской гвардии Гольдстрим и адъютант гвардейской бригады. Смертельно раненный в Альминском сражении близ этого места, он умер 20 сентября 1854 г. в возрасте 25 лет и похоронен здесь братьями-офицерами». А ниже — по-русски «Чтите эту могилу». Вокруг саркофага на плите — еще одна русская надпись, но плохо сохранившаяся. Читалось только: «…покой мертвеца, покой… памяти его… погребенные…»

А ниже — по-русски «Чтите эту могилу». Вокруг саркофага на плите — еще одна русская надпись, но плохо сохранившаяся. Читалось только: «…покой мертвеца, покой… памяти его… погребенные…»

Со странным чувством смотрел я на одинокую могилу: памятнику больше ста лет, дважды здесь (в 1941 и 1944 гг.) проносилась война, уничтожены английское, французское и итальянское кладбище в Севастополе. А это надгробие уцелело.

Е.В. Веникеев

Фото красивых мест Крыма

Экскурсионные туры, активный отдых в Крыму

Назад в раздел

интересное история достопримечательности путешествия активный отдых походы что посмотреть природа отдых горы города здоровье полезные советы интересные факты москва туризм кавказ московская область туры крым владимир и область

Крымская война | Карта, сводка, комбатанты, причины и факты

Крымская война

Смотреть все СМИ

- Дата:

- 4 октября 1853 г.

— 1 февраля 1856 г.

— 1 февраля 1856 г.

- Местонахождение:

- Крымский полуостров Украина

- Участники:

- Франция Османская империя Сардиния Великобритания Российская империя

- Контекст:

- Русско-турецкие войны

- Основные события:

- Битва при Альме Балаклавская битва Осада Севастополя Атака легкой бригады

Просмотреть весь связанный контент →

Популярные вопросы

Кто участвовал в Крымской войне?

Крымская война велась между Россией и войсками Великобритании, Франции и Османской империи, к которым позже присоединилась армия Сардинии-Пьемонта.

Что привело к Крымской войне?

Крымская война была результатом требований России о защите православных подданных османского султана. Другой причиной стал спор между Россией и Францией по поводу привилегий русской православной и римско-католической церквей в Палестине.

Чем закончилась Крымская война?

После того, как Австрия пригрозила присоединиться к союзникам во время Крымской войны, Россия приняла предварительные условия мира в 1856 году. Парижский конгресс выработал окончательное соглашение. В результате Парижский мирный договор, подписанный 30 марта 1856 г., гарантировал целостность Османской Турции и обязывал Россию сдать южную Бессарабию в устье Дуная.

Сколько людей погибло в Крымской войне?

Крымская война привела к общим потерям около 500 000 человек, из которых каждая сторона понесла примерно половину. Непропорционально большое количество смертей было вызвано болезнями.

Как Крымская война повлияла на дальнейшее лечение раненых солдат?

После того, как британская общественность узнала о плачевных условиях, в которых находились раненые солдаты во время Крымской войны, медсестры, такие как Мэри Сикол и Флоренс Найтингейл, работали над улучшением их медицинского обслуживания. Их работа проложила путь для более поздних разработок в области медицины поля боя.

Их работа проложила путь для более поздних разработок в области медицины поля боя.

Сводка

Прочтите краткий обзор этой темы

Крымская война , (октябрь 1853 г. — февраль 1856 г.), война велась в основном на Крымском полуострове между русскими и англичанами, французами и турками-османами при поддержке с января 1855 г. армии Сардиния-Пьемонт. Война возникла из-за конфликта великих держав на Ближнем Востоке и была более непосредственно вызвана требованиями России о защите православных подданных османского султана. Еще одним важным фактором стал спор между Россией и Францией о привилегиях русской православной и римско-католической церквей на святых местах в Палестине.

При поддержке Британии турки заняли твердую позицию против русских, которые в июле 1853 года заняли Дунайские княжества (современная Румыния) на русско-турецкой границе. Британский флот был направлен в Константинополь (Стамбул) 23 сентября. 4 октября турки объявили войну России и в том же месяце открыли наступление против русских в Дунайских княжествах. После того, как русский Черноморский флот уничтожил турецкую эскадру в Синопе, на турецкой стороне Черного моря, 3 января 1854 года английский и французский флоты вошли в Черное море для защиты турецких транспортов. 28 марта Англия и Франция объявили войну России. Чтобы удовлетворить Австрию и избежать вступления этой страны в войну, Россия эвакуировала Дунайские княжества. Австрия оккупировала их в августе 1854 г.

4 октября турки объявили войну России и в том же месяце открыли наступление против русских в Дунайских княжествах. После того, как русский Черноморский флот уничтожил турецкую эскадру в Синопе, на турецкой стороне Черного моря, 3 января 1854 года английский и французский флоты вошли в Черное море для защиты турецких транспортов. 28 марта Англия и Франция объявили войну России. Чтобы удовлетворить Австрию и избежать вступления этой страны в войну, Россия эвакуировала Дунайские княжества. Австрия оккупировала их в августе 1854 г.

События Крымской войны

Битва при Альме

20 сентября 1854 г.

Осада Севастополя

17 октября 1854 г. — 11 сентября 1855 г.

Атака легкой бригады

25 октября 1854 г.

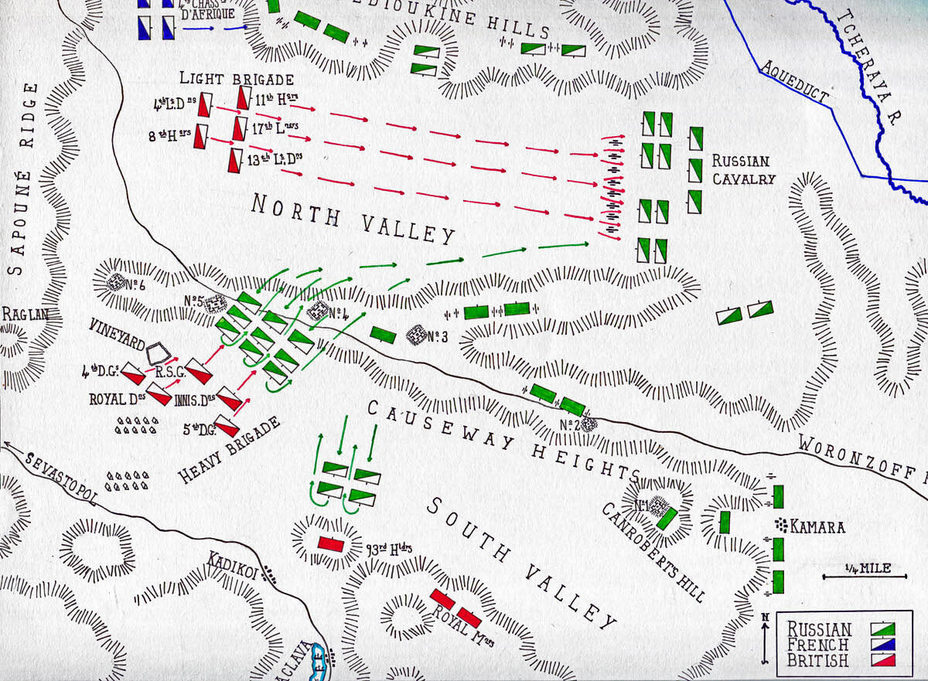

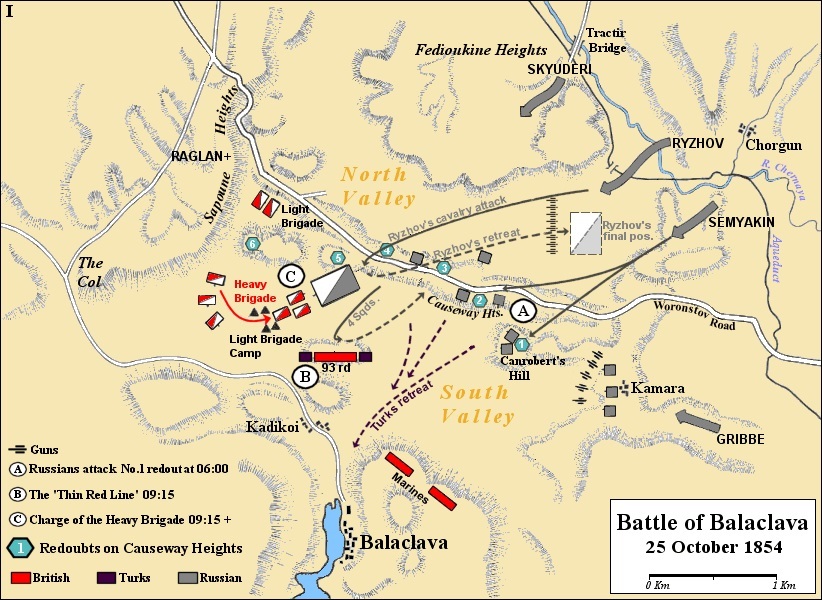

Балаклавская битва

25 октября 1854 г.

В сентябре 1854 г. союзники высадили десант в русском Крыму, на северном берегу Черного моря, и начали годовую осаду русской крепости Севастополь. Крупные сражения произошли на реке Альма 20 сентября, под Балаклавой 25 октября (увековеченная в «Атаке легкой бригады» английского поэта Альфреда, лорда Теннисона), и у Инкермана 5 ноября. 26 января 1855 г. Сардиния-Пьемонт вступила в войну и отправила 10 000 солдат. Наконец, 11 сентября 1855 г., через три дня после успешного нападения французов на Малахов, главный опорный пункт русской обороны, русские взорвали форты, потопили корабли и эвакуировали Севастополь. Второстепенные операции войны велись на Кавказе и в Балтийском море.

26 января 1855 г. Сардиния-Пьемонт вступила в войну и отправила 10 000 солдат. Наконец, 11 сентября 1855 г., через три дня после успешного нападения французов на Малахов, главный опорный пункт русской обороны, русские взорвали форты, потопили корабли и эвакуировали Севастополь. Второстепенные операции войны велись на Кавказе и в Балтийском море.

После того, как Австрия пригрозила присоединиться к союзникам, Россия 1 февраля 1856 г. приняла предварительные условия мира. Парижский конгресс выработал окончательное соглашение с 25 февраля по 30 марта. гарантировал целостность Османской Турции и обязал Россию сдать южную Бессарабию в устье Дуная. Черное море было нейтрализовано, а река Дунай открыта для судоходства всех народов.

Крымская война велась очень плохо с обеих сторон. Болезни составляли непропорционально большую часть из примерно 250 000 потерь с каждой стороны, и когда новости о плачевных условиях на фронте дошли до британской общественности, медсестра Мэри Сикол обратилась в военное министерство с ходатайством о переходе в Крым. Когда ей отказали, Сикол сама профинансировала поездку в Балаклаву и открыла гостиницу «Британия», офицерский клуб и дом для выздоравливающих, которые она использовала в качестве базы для лечения больных и раненых на поле боя. Усовершенствования, внесенные в полевой госпиталь в Ускюдаре британской медсестрой Флоренс Найтингейл, произвели революцию в лечении раненых солдат и проложили путь для более поздних разработок в области медицины на поле боя.

Когда ей отказали, Сикол сама профинансировала поездку в Балаклаву и открыла гостиницу «Британия», офицерский клуб и дом для выздоравливающих, которые она использовала в качестве базы для лечения больных и раненых на поле боя. Усовершенствования, внесенные в полевой госпиталь в Ускюдаре британской медсестрой Флоренс Найтингейл, произвели революцию в лечении раненых солдат и проложили путь для более поздних разработок в области медицины на поле боя.

Война не урегулировала отношения держав в Восточной Европе. Это пробудило нового российского императора Александра II (сменившего Николая I в марте 1855 г.) к необходимости преодолеть отсталость России, чтобы успешно конкурировать с другими европейскими державами. Еще одним результатом войны стало то, что Австрия, встав на сторону Великобритании и Франции, потеряла поддержку России в делах Центральной Европы. Австрия попала в зависимость от Великобритании и Франции, которые не смогли поддержать эту страну, что привело к поражению Австрии в 1859 году..jpg) и 1866 г., что, в свою очередь, привело к объединению Италии и Германии.

и 1866 г., что, в свою очередь, привело к объединению Италии и Германии.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Редакторы Британской энциклопедии Эта статья была недавно отредактирована и обновлена Майклом Рэем.

Битва при Альме: первая кровь в Крыму

Эрик Нидерост Утром 14 сентября 1854 года англо-французский флот прибыл к берегам Крымского полуострова в Черное море. Там были сотни кораблей, включая высокие трехпалубные боевые корабли, гладкие фрегаты и неуклюжие транспорты, готовые выгрузить людей, лошадей и снаряжение. Целью кампании было захватить русскую военно-морскую базу в Севастополе, примерно в 25 милях к югу. Как только российская военно-морская мощь будет нейтрализована, амбициям царя Николая I откусить от разваливающейся Османской империи и установить российское присутствие в Средиземноморье будет поставлен мат. Побежденный и униженный царь должен был просить мира.

Англо-французский экспедиционный корпус высадился в заливе Каламита — солдаты невольно прозвали его «Бухтой Бедствия» — и потребовалось пять дней, чтобы полностью высадиться. Французская армия была гораздо лучше подготовлена, чем британская, но стойкие красные мундиры не жаловались. В первый же вечер на берегу был проливной дождь, потоп, который длился всю ночь. Британцам пришлось довольствоваться промокшими шинелями и несколькими мокрыми одеялами. Напротив, у французов были установлены палатки даже для самого низкого солдата, а у турок были уникальные маленькие «павильоны», которые выглядели как что-то из «Тысячи и одной ночи».

Это было первое из череды несчастий, преследовавших британскую армию на протяжении всей Крымской кампании. Печальная правда заключалась в том, что британцы были совершенно не готовы вести крупную кампанию так далеко от дома. У них не было ни транспорта, ни обозного поезда, и Генеральному квартирмейстерскому отделу приходилось создавать транспорт на месте — непростая задача даже при самых благоприятных обстоятельствах. Отряды фуражиров расходились веером и покупали повозки и тягловых животных у татар, местных туземцев, мало любивших русского царя. После тяжелой работы было собрано около 350 повозок, но британцам нужно было как минимум 700 таких повозок. Это означало, что у отдельного британского солдата было не больше пайков или снаряжения, чем то, что он мог нести на спине. Офицер 42-го полка горцев перечислил удивительное количество предметов, которые он нес, в том числе «трехдневный паек солонины и печенья [9].фунтов], какао и сахар в рюкзаке; рубашка, чулки, сапоги, щетки, панцирная куртка и губки в его ранце, шинель, клеймор [сабля], кортик и револьвер».

Отряды фуражиров расходились веером и покупали повозки и тягловых животных у татар, местных туземцев, мало любивших русского царя. После тяжелой работы было собрано около 350 повозок, но британцам нужно было как минимум 700 таких повозок. Это означало, что у отдельного британского солдата было не больше пайков или снаряжения, чем то, что он мог нести на спине. Офицер 42-го полка горцев перечислил удивительное количество предметов, которые он нес, в том числе «трехдневный паек солонины и печенья [9].фунтов], какао и сахар в рюкзаке; рубашка, чулки, сапоги, щетки, панцирная куртка и губки в его ранце, шинель, клеймор [сабля], кортик и револьвер».

Солдаты в строю несли с собой еще больше припасов, в том числе 50 патронов для винтовок-мушкетов «Энфилд». Это было относительно новое оружие, с нарезными стволами, которые придавали вращению новый снаряд минье, что придавало ему большую мощность и точность. Британцы также предпочитали построение в две шеренги, легендарную тонкую красную линию. Корреспондент London Times Уильям Рассел утверждал, что придумал эту фразу (первоначально он назвал ее «тонкой красной полосой»). Напротив, русские, турки и французы по-прежнему использовали громоздкие колонные построения, большие конгломераты буквального пушечного мяса, которые полагались только на массу, а не на огневую мощь, чтобы внушать врагам благоговейный трепет. Тонкая красная линия и превосходящая огневая мощь были единственными яркими пятнами на мрачной картине закоснелых союзнических традиций и некомпетентности.

Корреспондент London Times Уильям Рассел утверждал, что придумал эту фразу (первоначально он назвал ее «тонкой красной полосой»). Напротив, русские, турки и французы по-прежнему использовали громоздкие колонные построения, большие конгломераты буквального пушечного мяса, которые полагались только на массу, а не на огневую мощь, чтобы внушать врагам благоговейный трепет. Тонкая красная линия и превосходящая огневая мощь были единственными яркими пятнами на мрачной картине закоснелых союзнических традиций и некомпетентности.

Царь Николай был политическим реакционером, использовавшим русскую армию как орудие репрессий как дома, так и за границей. Турция, которую называли «больным человеком Европы», страдала от слабых и некомпетентных султанов и коррумпированного, устаревшего правительства. Запах разложения витал в воздухе, делая русского медведя ненасытным и жаждущим вгрызться в ослабленное политическое тело Турции. Крымская война началась в конце 1853 года после спора между католическими монахами и православными священниками по поводу опеки христианских святынь в Иерусалиме. Обе стороны обратились к султану Абдулу Медиду I. Франция долгое время была защитником католиков на Ближнем Востоке, и Наполеон III увидел в этом споре шанс проявить свои политические мускулы. Турецкое правительство подчинилось требованиям императора и предоставило французам право на защиту.

Обе стороны обратились к султану Абдулу Медиду I. Франция долгое время была защитником католиков на Ближнем Востоке, и Наполеон III увидел в этом споре шанс проявить свои политические мускулы. Турецкое правительство подчинилось требованиям императора и предоставило французам право на защиту.

Царь обиделся и отправил посольство в Константинополь, чтобы заставить турок передумать. Русские также требовали русско-турецкого оборонительного союза и права Николая быть защитником всех православных христиан в Османской империи. Это сделало бы Турцию, по сути, государством-клиентом России, марионеткой, за ниточки которой дергал бы царь. Британское правительство внезапно заинтересовалось развивающимся кризисом. Краеугольным камнем британской внешней политики было не допустить, чтобы какая-либо великая держава контролировала Константинополь и проливы, соединяющие Черное море со Средиземным. Если бы русским военным кораблям разрешили зайти в Средиземное море, оно перестало бы быть британским «озером», а заморский путь в Индию и английские владения на Дальнем Востоке оказался бы под угрозой.

При поддержке Великобритании Турция отвергла агрессивные требования России, что побудило царя вторгнуться в турецкие провинции Молдавия и Валахия. В ответ британские и французские военные корабли поспешили к проливам, чтобы поставить мат любым действиям русских там. Турция объявила войну России в октябре 1853 года, но на данный момент Великобритания и Франция остались в стороне. Царь и его министры поняли, что они дипломатически изолированы. Пруссия была безразлична, Австрия настроена враждебно, а Великобритания и Франция твердо, хотя и неофициально, были на стороне Турции. Шквал дипломатии ни к чему не привел. Николай отказался идти на компромисс отчасти потому, что боялся, что Россия потеряет лицо. В ноябре 1853 года русские уничтожили турецкий флот в Синопе.

Николас зашел слишком далеко. Когда он отказался уйти из Молдавии и Валахии, Франция и Великобритания объявили войну России в марте 1854 года. Союзные войска были отправлены в Турцию и в конечном итоге оказались в Варне, на территории современной Болгарии, чтобы блокировать любые действия русских в Константинополе. В то время у русских была осаждена близлежащая Силистрия. Если этот город падет, русские могут двинуться на юг. В конце концов русские сняли осаду, и 120-тысячная армия начала эвакуацию дунайских провинций. Союзники не воевали, но грязные улицы Варны и загрязненная вода распространяли болезни. Холера вскоре свирепствовала в рядах. Французская армия была ослаблена, и многие британские полки были уничтожены. Было решено сосредоточить усилия союзников на Севастополе, главной военно-морской базе России на Черном море. Власть царя нужно было так или иначе сломить, а взятие Севастополя понизило бы его авторитет и унизило бы его до такой степени, чтобы он мог сесть за стол переговоров.

В то время у русских была осаждена близлежащая Силистрия. Если этот город падет, русские могут двинуться на юг. В конце концов русские сняли осаду, и 120-тысячная армия начала эвакуацию дунайских провинций. Союзники не воевали, но грязные улицы Варны и загрязненная вода распространяли болезни. Холера вскоре свирепствовала в рядах. Французская армия была ослаблена, и многие британские полки были уничтожены. Было решено сосредоточить усилия союзников на Севастополе, главной военно-морской базе России на Черном море. Власть царя нужно было так или иначе сломить, а взятие Севастополя понизило бы его авторитет и унизило бы его до такой степени, чтобы он мог сесть за стол переговоров.

Англо-французский экспедиционный корпус в сентябре 1854 года оказался на Крымском полуострове, примерно в 25 милях от своей цели. Холера все еще присутствовала, и на протяжении всего пути из Варны солдаты продолжали умирать от этой болезни. К счастью для союзников, русские не оспаривали высадку, потому что сначала это был организованный хаос. Одинокий русский офицер верхом на лошади наблюдал за высадкой, делал записи и ускакал.

Одинокий русский офицер верхом на лошади наблюдал за высадкой, делал записи и ускакал.

После дождливой ночи утром 19 сентября союзная армия выступила.Французы были ближе к берегу, что давало им преимущество в том, что их правый фланг был защищен военными кораблями союзников. Восемь батальонов турок (около 7000 человек) под командованием Сулеймана-паши шли с французами. 2-я французская дивизия под командованием генерала Пьера Буске шла рядом с турками, а бойцы 1-й французской дивизии под командованием генерала Франсуа Канробера сформировали галльский центр. Французский левый фланг был приписан к 3-й дивизии принца Жерома Наполеона, а 4-я дивизия под командованием генерала Эли Фори замыкала тыл.

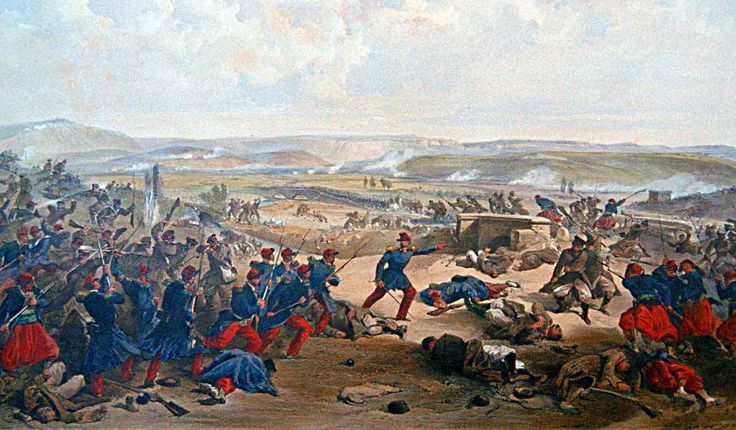

Во французской армии было мало той дисциплины, которая была так распространена в британских полках. Они были героями на поле боя, исполненными мужества и напора, но в большинстве других случаев были ворами-грабителями. Разочарованный принц Жером Наполеон, двоюродный брат Наполеона III, тщетно пытался помешать своим людям разграбить местные деревни. Они игнорировали его гневные возражения. Обычные французские солдаты были жуликами, их настроение поднималось от соблазнительного присутствия кантиньерок, женщин-последовательниц лагеря, одетых в облегающую форму, которая отражала их коллег-мужчин, которые продавали коньяк и дополнительные пайки войскам. Французские зуавы, одетые в мешковатые красные брюки, жилеты и фески алжирского происхождения с кисточками, были любимцами своих британских товарищей по оружию.

Они игнорировали его гневные возражения. Обычные французские солдаты были жуликами, их настроение поднималось от соблазнительного присутствия кантиньерок, женщин-последовательниц лагеря, одетых в облегающую форму, которая отражала их коллег-мужчин, которые продавали коньяк и дополнительные пайки войскам. Французские зуавы, одетые в мешковатые красные брюки, жилеты и фески алжирского происхождения с кисточками, были любимцами своих британских товарищей по оружию.

2-я дивизия генерала сэра Джорджа де Лейси Эванса заняла линию фронта британцев справа, а легкая дивизия генерала сэра Джорджа Брауна рядом с ней слева. 1-я дивизия герцога Кембриджского и 3-я дивизия генерала сэра Ричарда Англии следовали в поддержку, а части 4-й дивизии замыкали тыл. Прикрытие кавалерии обеспечивали 11-й гусарский, 13-й легкие драгунский, 8-й гусарский и 17-й уланский полки — люди, которые позже обретут бессмертие, участвуя в атаке легкой бригады.

Земля была безлесной и холмистой, идеально подходящей для передвижения людей, лошадей, повозок и артиллерии. Союзные войска заняли территорию в пять миль шириной и четыре мили в глубину. После дождливой, тоскливой ночи настроение воспаряло с восходящим солнцем, а легкий морской бриз делал воздух свежим и чистым. Длинные колонны красных мундиров маршировали, словно на смотре, и полковые оркестры играли волнующую музыку. Полки Хайленда были особенно поразительны, крупные мускулистые мужчины в развевающихся килтах, качающихся шляпах с перьями и волынках. Рассел из «Таймс» отмечал: «Эффект этих огромных масс солдат, спускающихся по гребням холмов, ряд за рядом, с солнцем, играющим над лесами сверкающих стальных штыков, никогда не может быть забыт». Это романтическое видение войны было слишком мимолетным.

Союзные войска заняли территорию в пять миль шириной и четыре мили в глубину. После дождливой, тоскливой ночи настроение воспаряло с восходящим солнцем, а легкий морской бриз делал воздух свежим и чистым. Длинные колонны красных мундиров маршировали, словно на смотре, и полковые оркестры играли волнующую музыку. Полки Хайленда были особенно поразительны, крупные мускулистые мужчины в развевающихся килтах, качающихся шляпах с перьями и волынках. Рассел из «Таймс» отмечал: «Эффект этих огромных масс солдат, спускающихся по гребням холмов, ряд за рядом, с солнцем, играющим над лесами сверкающих стальных штыков, никогда не может быть забыт». Это романтическое видение войны было слишком мимолетным.

Вскоре морской бриз утих, сменившись изнуряющей жарой. Когда ртуть поднялась, мокрых от пота мужчин мучила неистовая жажда. Измученные и истощенные солдаты стали десятками выпадать. К ним присоединились жертвы холеры, солдаты, чья жгучая лихорадка и дизентерия не позволяли им сделать ни шагу. Блуждающие колонны наступали, оставляя за собой обломки больных и полумертвых людей. Лорд Джордж Пэджет, командующий 4-м полком легких драгун, сделал все возможное, чтобы поднять жертв и снова двигаться, но с ограниченным успехом. На земле валялось так много тел, что казалось, будто произошла крупная битва.

Блуждающие колонны наступали, оставляя за собой обломки больных и полумертвых людей. Лорд Джордж Пэджет, командующий 4-м полком легких драгун, сделал все возможное, чтобы поднять жертв и снова двигаться, но с ограниченным успехом. На земле валялось так много тел, что казалось, будто произошла крупная битва.

Первое столкновение на реке Булганак

Наконец впереди была замечена река Булганак. Дисциплина на мгновение испарилась, когда люди разошлись и побежали утолять жажду. Воины Хайлендской бригады в килтах сделали то же самое, но их командир, полковник сэр Колин Кэмпбелл, быстро остановил их и приказал вернуться в строй. Кэмпбелл, один из самых уважаемых офицеров британской армии, знал, что делал. Полковник выслал вперед отряд, который до краев наполнил бочки водой, которые затем раздали измученным жаждой войскам. Полкам, которые бросились вниз к реке в великой давке, досталось хуже всего, потому что тысячи ног вспенили медлительный поток и буквально замутили воду. Благодаря предвидению Кэмпбелла горцы смогли наполнить свои бутылки чистой водой.

У реки появились крупные русские силы, около 6000 пехотинцев, бригада кавалерии и немного конной артиллерии. Бриг. Генерал Джеймс Брудендел, седьмой граф Кардиган, был отправлен на разведку вместе с 13-й легкой драгунской и 11-й гусарской дивизиями, а 2-я и легкая (пехотная) дивизии были призваны и приведены в боевую готовность. Русская пехота ушла с поля боя, но царский 12-й Саксен-Веймарский гусарский полк и донские казаки устояли. Завязалась жаркая перестрелка, десантники с обеих сторон стреляли друг в друга верхом. После 20 минут пожаров ни один человек или лошадь не пострадали. Но артиллерия была более смертоносной; По словам одного наблюдателя, российские пушечные ядра «прыгали, как мячи для крикета». Одним русским выстрелом удалось оторвать ногу британскому солдату. Британская артиллерия, 6- и 9-я-фунтовки, были подняты и зажжены в контрбатареи. Русские, казалось, устали от артиллерийской дуэли; они размялись и отошли на юг. Британцы получили ранения четырех человек (две ампутации) и пять лошадей убиты.

Русские, казалось, устали от артиллерийской дуэли; они размялись и отошли на юг. Британцы получили ранения четырех человек (две ампутации) и пять лошадей убиты.

Это была закуска к войне, главное блюдо было еще впереди. В семи милях от него лежала река Альма, а за рекой ряд холмов, называемых Высотами Альмы. Русские не собирались давать себя запереть в Севастополе без боя — если они собирались выстоять, то на высотах было бы место, чтобы сделать это. Князь Александр Меншиков, русский главнокомандующий в Крыму, был уверен, что высоты Альма остановят союзников на месте. Он заверил царя Николая, что сможет удерживать высоты Альма в течение трех недель. Самоуверенность Меншикова основывалась на совершенно неверном истолковании боевых способностей британских солдат. Принц считал британскую армию в Крыму просто «моряками, призванными в военную форму». Он был не одинок в своем презрении к британцам, хотя большинство русских признавали, что французы умеют воевать. Воспоминания о первом Наполеоне были слишком свежи, чтобы думать иначе.

Высоты Альма начинались у моря с утеса, называемого Западным утесом. С видом на песчаное устье Альмы, когда она впадала в Черное море, Западный утес круто возвышался примерно на 400 футов. В двух милях вверх по реке находился Телеграфный холм, названный так из-за башни, которая изначально предназначалась для телеграфной станции. Телеграф-Хилл и Уэст-Клифф объединились, образовав плато. Главная дорога в Севастополь пролегала между Телеграфной горкой и другой возвышенностью на востоке, Курганской горкой, высотой около 450 футов. Курганский холм был во многом ключом к Высотам. Русские построили на курганском холме Большой редут, бруствер, вмещавший 12 орудий. Чуть выше на холме находился Малый редут, артиллерия которого прикрывала восточный фланг.

Были также русские пушки на подступах к Севастопольской дороге и орудия, прикрывавшие деревянный мост через Альму. Большая часть 39-тысячной русской армии под командованием Меншикова располагалась вокруг Телеграфных и Курганских холмов.

Только один батальон Минского полка охранял Западную скалу, так как русские считали ее слишком крутой для подъема. Командовавший там офицер генерал В.И. Киряков хвастливо заявил князю, что его батальон один может справиться с любыми двумя союзными дивизиями. На северном берегу реки стояло несколько разбросанных каменных стен, а на террасах росли виноградники, заросшие неубранным виноградом. Каменные стены были обоюдоострым мечом, поскольку они могли служить укрытием, а также препятствовать продвижению врага. Деревня Бурлик находилась на северном берегу, группа из 50 домов, которая была идеальным укрытием для русских стрелков.

Высоты Альма простирались от Западного утеса до холмов Телеграф и Курган высотой 450 футов. Большой редут с 12 орудиями укрепил русские позиции. После стычки союзники разбили дневной лагерь, быстро собирая топливо для вечернего ужина. С наступлением ночи сотни сторожевых огней мерцали и танцевали, словно ковер из звезд. Главный британский командующий генерал Фицрой Сомерсет, лорд Раглан, воспользовался возможностью, чтобы проконсультироваться со своим французским коллегой маршалом Жаком Сен-Арно. Раглан был отличным штабным офицером, но неспособным командовать армией. Он служил военным секретарем и адъютантом Артура Уэлсли, первого герцога Веллингтона, во время наполеоновских войн, и его выбрали командовать британскими войсками в Крыму из-за его связи с Железным герцогом. Веллингтон был одним из лучших солдат, которых когда-либо производила Великобритания, и с его кончиной в 1852 году Раглан казался естественным преемником.

Раглан был отличным штабным офицером, но неспособным командовать армией. Он служил военным секретарем и адъютантом Артура Уэлсли, первого герцога Веллингтона, во время наполеоновских войн, и его выбрали командовать британскими войсками в Крыму из-за его связи с Железным герцогом. Веллингтон был одним из лучших солдат, которых когда-либо производила Великобритания, и с его кончиной в 1852 году Раглан казался естественным преемником.

К сожалению, гений Веллингтона мало передался его протеже. Несмотря на все свои недостатки, у Рэглана время от времени появлялись проблески здравого смысла, если не гениальности. Он не поддерживал крымскую кампанию, так как считал, что британская армия совершенно не готова к такой кампании. Британское правительство проигнорировало его протесты. Тем не менее, Раглан был душой такта, когда встретился с Сен-Арно вечером 19 сентября. Французский командующий был болен, лихорадочные опустошения холеры отмечали его лицо и придавали его глазам странный оттенок. Маршал изложил план сражения на следующий день, и Раглан вежливо согласился, почти не комментируя. Говоря на смеси английского и французского языков, Сен-Арно объяснил, что французы переправятся через реку Альма и нападут там, где русские меньше всего ожидали, — на крутом Западном утесе. Подогревая тему, Сен-Арно сказал, что скала была слабо защищена, и, поскольку она находилась в устье Альмы, недалеко от моря, французы получат дополнительную поддержку прикрывающего огня с моря.

Маршал изложил план сражения на следующий день, и Раглан вежливо согласился, почти не комментируя. Говоря на смеси английского и французского языков, Сен-Арно объяснил, что французы переправятся через реку Альма и нападут там, где русские меньше всего ожидали, — на крутом Западном утесе. Подогревая тему, Сен-Арно сказал, что скала была слабо защищена, и, поскольку она находилась в устье Альмы, недалеко от моря, французы получат дополнительную поддержку прикрывающего огня с моря.

По замыслу Сен-Арно, британцы должны были отвлечь внимание русских, напав на Телеграф и Курганские Холмы. Если повезет, армия Реглана может повернуть на восток и свернуть правый фланг русских, как французы — как только они поднимутся на высоту — свернут русский левый фланг. Раглан заверил Сен-Арно в британской поддержке, но больше ничего не сказал. Атака началась на следующий день с эшелонированной атаки французов. Дивизия Боске шла впереди, пересекая устье реки по песчаной отмели и взбираясь по крутым скалам. В драку вступили войска Канробера и принца Наполеона, но атака застопорилась, так как коварные тропы вверх по скалам были слишком круты для артиллерии, а французы предпочитали атаковать при артиллерийской поддержке.

В драку вступили войска Канробера и принца Наполеона, но атака застопорилась, так как коварные тропы вверх по скалам были слишком круты для артиллерии, а французы предпочитали атаковать при артиллерийской поддержке.

«Нас убивают!»

Британцы продвигались медленно, ожидая, пока французская атака увенчается успехом, прежде чем двинуться в атаку. Британская первая линия состояла из 2-й дивизии Эванса и легкой дивизии. За ними в поддержку стояла 1-я дивизия (горская бригада и гвардейская). Все остальные британские войска находились в резерве. Британцы шли колонной, но когда они оказались в пределах досягаемости русских орудий через реку, они выстроились в линию. Им сказали лечь, что уменьшило вероятность попадания в них яростным пушечным ядром. Тем не менее, артиллерийский огонь был настолько сильным, что потери начали расти. Красные мундиры выдерживали под градом выстрелов и снарядов не менее 20 минут, сохраняя мужество, давая названия русским орудиям. Французский курьер прискакал к Раглану, принеся просьбу Сен-Арно о помощи и добавив с типичным галльским преувеличением: «Нас убивают!» Пришло время продвигаться вперед — все было лучше, чем нервная бомбардировка.

Легкая и 2-я дивизии выдвинулись. При этом русские подожгли деревню Бурлик. Потрескивающие языки пламени взметнулись высоко в небо, а густые клубы дыма окутали окрестности. Едкий дым и пламя привели 2-ю дивизию в временное замешательство: один батальон двинулся вправо от села, а другой — влево. Когда-то стройные шеренги сбились в кучу, и ситуация ухудшилась из-за того, что Легкая дивизия непреднамеренно подошла под небольшим углом, так что некоторые элементы столкнулись со своими коллегами из 2-й дивизии.

Некоторые гренадеры переправились через Альму по все еще неповрежденному деревянному мосту, но река была в среднем всего около четырех футов в глубину, и большинство из них смогли перейти ее вброд. 95-й пехотный полк и Королевские валлийские фузилеры смешались на противоположном берегу, где крутизна склона Курганского холма по иронии судьбы давала некоторую защиту от русских пушечных ядер. Но победу нельзя было одержать, укрывшись под краем земли, и вскоре красные мундиры снова двинулись в путь сквозь шквал картечи и картечи. Их наступление казалось непреодолимым, и когда они взобрались на холм, русские артиллеристы в Большом редуте прекратили огонь и начали разминать свои орудия в отчаянной попытке спастись бегством. 900:03 Французский фельдмаршал Жак Сен-Арно в сопровождении двух драгун отдает приказы в битве при Альме. У ног его лошади лежат раненые солдаты.

Их наступление казалось непреодолимым, и когда они взобрались на холм, русские артиллеристы в Большом редуте прекратили огонь и начали разминать свои орудия в отчаянной попытке спастись бегством. 900:03 Французский фельдмаршал Жак Сен-Арно в сопровождении двух драгун отдает приказы в битве при Альме. У ног его лошади лежат раненые солдаты.

Когда Королевские валлийские фузилеры (23-й пехотный полк) прорвались через край окопа Большой батареи, знаменосец лейтенант Гарри Анструтер был сражен русской пулей. Сержант Люк О’Коннор выхватил знамя королевы из рук мертвого лейтенанта и водрузил знамя в редуте, за что О’Коннор был награжден Крестом Виктории. Редут был теперь в руках британцев, а в придачу были взяты два русских орудия. Но контратака обязательно должна была произойти, и ближайшей британской помощью была 1-я дивизия герцога Кембриджского, которая еще не переправилась через Альму. Кембриджу было 35 лет, он был единственным командиром дивизии, не участвовавшим в наполеоновских войнах 40 лет назад. Если некоторые другие британские генералы были в некоторых отношениях слишком стары, то Кембридж был слишком неопытен. Герцог был в нерешительности, не зная, что ему делать. — спросил он сбитого с толку подчиненного Брига. Генерал «Джентльмен Джордж» Буллер, за советом. «Почему, ваше королевское высочество, — ответил Буллер, — я здесь немного запутался — думаю, вам лучше идти вперед».

Если некоторые другие британские генералы были в некоторых отношениях слишком стары, то Кембридж был слишком неопытен. Герцог был в нерешительности, не зная, что ему делать. — спросил он сбитого с толку подчиненного Брига. Генерал «Джентльмен Джордж» Буллер, за советом. «Почему, ваше королевское высочество, — ответил Буллер, — я здесь немного запутался — думаю, вам лучше идти вперед».

Тем временем британским солдатам, удерживавшим Большой Редут, угрожала огромная русская колонна в составе Владимирского полка. Некоторые из британских офицеров дали команду стрелять, но по крайней мере еще один офицер крикнул: «Не стреляйте — это французы!» Воцарилась неразбериха, и горнист протрубил в отставку. Британцы в меньшинстве и с противоречивыми приказами покинули с трудом завоеванный редут.

Владимирский полк рванулся к редуту, затем остановился, ожидая, пока Казанский полк подойдет на подмогу. Пока они ждали, русский офицер взглянул в сторону Телеграф-Хилл и увидел небольшую группу людей, похожих на британских штабных офицеров. Они казались миражом, потому что находились далеко в тылу русских. Это казалось невозможным, но развевающиеся белые перья их треуголок подтверждали, что они действительно британцы.

Они казались миражом, потому что находились далеко в тылу русских. Это казалось невозможным, но развевающиеся белые перья их треуголок подтверждали, что они действительно британцы.

Когда началось сражение, Раглан решил пойти вперед и найти хорошую точку обзора, откуда можно было наблюдать за грядущими действиями. Когда он только начинал, его сопровождала толпа прихлебателей, людей из комиссариата или медицинского корпуса, которые хотели увидеть некоторые действия в качестве зрителей. Они выросли примерно до 60 всадников, пока не закрыли обзор Раглану и его посоху. Он позволил им остаться, пояснив с огоньком в глазах: «Вы знаете, как только мы попадем под обстрел, те, кто обязан не оставаться, уйдут. Вы можете положиться на него.» И действительно, российский снаряд не долетел, затем отскочил и пролетел над головами собравшихся зрителей. Верные предсказанию Рэглана, прихлебатели разбежались, как стая испуганных кроликов.

Британский главнокомандующий и его штаб переправились через Альму, застигнув врасплох некоторые французские войска из командования принца Наполеона, занявшие высоту. Фактически, французы в значительной степени преодолели скалы и добились значительных успехов в отбрасывании русских. Раглан и его группа остановились на отроге, выступающем из Телеграфного холма чуть ниже вершины. Это был отличный наблюдательный пункт, хотя было рискованно находиться в тылу русских и отрезанным от большей части британской армии. С Телеграфного холма Раглан мог наблюдать за событиями, но мало что мог сделать, чтобы контролировать их или влиять на них. Реглан был буквально на грани, но что-то хорошее из этого все же вышло. «Если они могут обстрелять нас, то и мы можем обстрелять их», — рассуждал он и приказал выставить на место батарею конной артиллерии. Было трудно поднять орудия по склонам, но как только две пушки были на месте, они открыли огонь по русским дамбаным батареям, охранявшим Севастопольскую дорогу и уничтожавшим наступающую британскую пехоту.

Фактически, французы в значительной степени преодолели скалы и добились значительных успехов в отбрасывании русских. Раглан и его группа остановились на отроге, выступающем из Телеграфного холма чуть ниже вершины. Это был отличный наблюдательный пункт, хотя было рискованно находиться в тылу русских и отрезанным от большей части британской армии. С Телеграфного холма Раглан мог наблюдать за событиями, но мало что мог сделать, чтобы контролировать их или влиять на них. Реглан был буквально на грани, но что-то хорошее из этого все же вышло. «Если они могут обстрелять нас, то и мы можем обстрелять их», — рассуждал он и приказал выставить на место батарею конной артиллерии. Было трудно поднять орудия по склонам, но как только две пушки были на месте, они открыли огонь по русским дамбаным батареям, охранявшим Севастопольскую дорогу и уничтожавшим наступающую британскую пехоту.

Когда русские артиллеристы обнаружили, что их обстреливают во фланг, они размялись и отошли на новую позицию в тыл. К несчастью для русских, новые позиции находились слишком далеко, сводя на нет любое их преимущество в огневой мощи. Тем временем гвардейцы перешли Альму вброд, горцы сразу за ними и слева от них. Гренадерские гвардейцы были справа, шотландские стрелковые гвардейцы — в центре, а гвардейцы Колдстрима — слева. Они были цветком британской армии, защитниками самой королевы Виктории, грозными в высоких медвежьих шапках.

К несчастью для русских, новые позиции находились слишком далеко, сводя на нет любое их преимущество в огневой мощи. Тем временем гвардейцы перешли Альму вброд, горцы сразу за ними и слева от них. Гренадерские гвардейцы были справа, шотландские стрелковые гвардейцы — в центре, а гвардейцы Колдстрима — слева. Они были цветком британской армии, защитниками самой королевы Виктории, грозными в высоких медвежьих шапках.

Владимирский полк открыл шквальный огонь по оставшимся в живых 23-й пехотной дивизии, которые удерживали позицию чуть ниже Большого Редута, заставив их отступить вниз по курганскому холму. Набирая скорость по мере того, как они спускались по склонам, они врезались в наступавших шотландских стрелковых гвардейцев, расстроили их позиции и смели их. Королева Виктория любила Шотландию и была неравнодушна к шотландской стрелковой гвардии. Колдстримская и гренадерская гвардия, зная об этом, не могли удержаться от того, чтобы упрекнуть своих уходящих товарищей: «Позор! Стыд! А как насчет фаворитов королевы?

Теперь в гвардейской линии образовалась брешь, и капитан гренадеров приказал своей роте занять прямой угол. Гвардейцы перестроились в своего рода L-форму, зияющее огненное кольцо, на которое невольно наткнулись русские. Залп за дисциплинированным залпом врезались в русские ряды со страшным эффектом. В очередной раз британские винтовочные мушкеты со смертельной точностью выплюнули пули минье. В царских войсках все еще были гладкоствольные мушкеты, которые не могли эффективно ответить, кроме как с близкого расстояния. Пораженные градом британской артиллерии, русские отступили вверх по склонам.

Гвардейцы перестроились в своего рода L-форму, зияющее огненное кольцо, на которое невольно наткнулись русские. Залп за дисциплинированным залпом врезались в русские ряды со страшным эффектом. В очередной раз британские винтовочные мушкеты со смертельной точностью выплюнули пули минье. В царских войсках все еще были гладкоствольные мушкеты, которые не могли эффективно ответить, кроме как с близкого расстояния. Пораженные градом британской артиллерии, русские отступили вверх по склонам.

Разгром русских

Около 10 000 бескровных русских солдат двинулись вперед, чтобы попытаться вернуть себе инициативу, но они наткнулись на бригаду горцев, кельтских воинов, известных своей яростной храбростью на поле боя. Людей из 42-го (Черная стража), 79-го и 93-го горцев возглавлял сам Кэмпбелл. Позже офицер 42-го полка сообщил некоторые подробности об одиссее горцев. Перед тем, как переправиться через реку, Черный Дозор миновал несколько виноградников, и на ходу крепкие кельты угостились гроздьями винограда. Альма была мелкой — примерно по колено, — хотя некоторые горцы натыкались на глубокие карманы там, где река поднималась до уровня груди.

Альма была мелкой — примерно по колено, — хотя некоторые горцы натыкались на глубокие карманы там, где река поднималась до уровня груди.

Переправившись через реку, горцы попали под точный артиллерийский и ружейный огонь. Русской артиллерии помогали вбитые в землю дальномеры. Стряхнув воду со своих килтов, как могли, горцы перестроились и поднялись на холм, стреляя на ходу. Это могли сделать только лучшие войска, и кельты доказали свою состоятельность. Бригада Хайленда продвигалась двумя шеренгами, буквально тонкой красной линией шириной почти 2000 ярдов. Русские были недоверчивы, едва веря своим глазам. Вблизи стояли две большие колонны русской пехоты — Сусдальского полка в остроконечных касках и Казанского полка в фуражках. Сусдальский полк попытался зайти во фланг 42-му, но был встречен 9-м полком.3-й и 79-й в эшелоне. Равномерные, безжалостные залпы горцев начали действовать, и русские колонны дрогнули, затем сломались и начали отступать. Гвардейцы отбили потрепанный Большой редут, в то время как 93-й горский полк сместил всех вражеских солдат с тыла редута, подгоняемый сэром Колином с его шотландским акцентом:

Отход русских потерпел поражение. Ничего не оставалось делать, как искать спасения в Севастополе. Меньшиков, казалось, был в оцепенении, не в силах осознать масштабы фиаско. Он обещал удерживать Альма-Хайтс три недели; он не продержался и трех часов. Когда его солдаты уходили в тыл, Меншиков крикнул, что отступление русского солдата — позор. Принц, похоже, не понимал, что виноват в обидном поражении.

Ничего не оставалось делать, как искать спасения в Севастополе. Меньшиков, казалось, был в оцепенении, не в силах осознать масштабы фиаско. Он обещал удерживать Альма-Хайтс три недели; он не продержался и трех часов. Когда его солдаты уходили в тыл, Меншиков крикнул, что отступление русского солдата — позор. Принц, похоже, не понимал, что виноват в обидном поражении.

Победа союзников была одержана, и к тому времени, когда французские зуавы установили свои триколоры на вершине Телеграфного холма, Сен-Арно был убежден, что французы выиграли битву на Альме почти без посторонней помощи. Об этом он сказал в депеше в Париж, и только его смерть от холеры через несколько дней предотвратила вспышку неприязни между союзниками, потерявшими 3342 человека убитыми и ранеными. Русские потеряли почти 6000 человек, причем более высокие потери частично объяснялись британской тактикой и смертоносной точностью союзных винтовок-мушкетов.

Прекрасная возможность была упущена после битвы. Сен-Арно хотел немедленно двинуться вперед в надежде взять Севастополь, пока русские были выведены из равновесия и оправились от поражения. Раглан отказался, заявив, что нужно позаботиться о 3000 или около того раненых британцев и русских, и что они находятся в трех милях от моря и своих транспортных кораблей. Британский командующий также стремился совершить фланговый марш и захватить Балаклаву, лучшую из возможных гаваней в этом районе.

Раглан отказался, заявив, что нужно позаботиться о 3000 или около того раненых британцев и русских, и что они находятся в трех милях от моря и своих транспортных кораблей. Британский командующий также стремился совершить фланговый марш и захватить Балаклаву, лучшую из возможных гаваней в этом районе.

Оглядываясь назад, можно предположить, что Сен-Арно был прав. Севастополь ощетинился орудиями, но его оборона была еще не завершена. Вероятность того, что союзники могли захватить военно-морскую базу массированной атакой, действительно существовала. С другой стороны, Раглан был прав, желая найти безопасную гавань для переброски людей и припасов для длительной осады. Он не мог знать, насколько уязвимым был в то время Севастополь. Как бы то ни было, битва при Альме была лишь преддверием затянувшейся, кровавой и преступно неумелой кампании. Альма, как и более поздняя битва при Инкермане, была солдатской битвой, в которой мужество и стойкость рядовых, по крайней мере частично, искупили промахи и явную некомпетентность их командиров.

— 1 февраля 1856 г.

— 1 февраля 1856 г.

Ваш комментарий будет первым