БУДДИЗМ • Большая российская энциклопедия

Распространяясь по странам Азии, возникший в сер. 1-го тыс. до н. э. в Индии буддизм постепенно приобрёл такие основные этнокультурные формы, как юго-восточный, дальневосточный и северный (тибетский) буддизм, который в 19 – нач. 20 вв. в Европе называли ламаизмом. Именно тибетская форма буддизма начала распространяться в России в 17–18 вв., когда в низовья Волги и в Забайкалье перекочевали монгольские скотоводческие племена – ойраты (калмыки) и буряты. В 1914 в состав Енисейской губ. вошла на правах протектората Тува, народы которой также частично исповедовали буддизм. Несмотря на общность религии, её формы у бурят, калмыков и тувинцев развивались самостоятельно; национальным своеобразием отличались даже системы организации буддийских монастырей – бурятских дацанов, калмыцких хурулов, тувинских хурэ.

Буддизм среди калмыцких племён. Ойратские (т. е. зап.-монгольские) племена дербетов и торгутов, которые дошли до низовий Волги и Дона, во 2-й пол. 17 в. образовали Калмыцкое ханство, официальной религией в котором был буддизм, известный ойратам ещё с 13 в., но широкое распространение получивший лишь в нач. 17 в. Ойраты прибыли на территорию России с кочевыми монастырями (хурулами), состоящими из нескольких кибиток. Быстро появились и стационарные монастыри, такие, как построенный до 1616 Дархан-Доржин-кит («Семь палат») в районе совр. Семипалатинска. Кроме того, в 17 в. возникли монастыри Аблаин-кит (1656), Ботоктухан-кит (1670), Джалин-обо, Очиртухан-кит, Цаган-сумэ. В 1771 из-за притеснений царской администрации б. ч. калмыков откочевала обратно в Джунгарию (Китай). Оставшиеся в России 13 тыс. семей калмыков были переселены на реки Урал, Терек, Кума. Помимо хурулов, откочевавших в 1771 вместе с осн. массой калмыцкого народа, у калмыков к кон. 18 в. оставалось 14 буддийских монастырей.

Помимо хурулов, откочевавших в 1771 вместе с осн. массой калмыцкого народа, у калмыков к кон. 18 в. оставалось 14 буддийских монастырей.

Религиозной деятельностью калмыков вначале руководил лама, остальные духовные лица именовались «хувараки». После откочёвки 1771 буддийская церковь была децентрализована, и в каждом районе (улусе) избирался свой лама. Уже с нач. 18 в. получение духовного сана было связано с системой монастырского образования.

Агинский дацан. Освящение субургана Калачакры (Забайкалье). Фото. 1914.

В кон. 18 в., после ликвидации автономии Калмыцкого ханства и миграции большинства калмыков назад в Джунгарию, «калмыцкая степь» превратилась в один из административно-территориальных районов России, подчинённый астраханскому военному губернатору. Буддийская церковь также была полностью подчинена государству. Её глава, шаджин-лама, или «лама калмыцкого народа», с тех пор получал жалованье от государства. Стремясь ограничить распространение буддизма «Положением об управлении калмыцким народом», принятым в 1838, царское правительство сократило штат духовенства до 2650 священнослужителей, а хурулов до 76 вместо реально имевшихся 5270 священнослужителей и 105 хурулов. По «Положению…» 1847 предусматривалось дальнейшее сокращение служителей культа до 1656, хурулов – до 67. В 1907, тем не менее, была открыта первая чойра – высшая школа для подготовки калмыцкого буддийского духовенства, а в 1908 – вторая. После 1910 бакша-лама донских калмыков открыл третью чойру.

Её глава, шаджин-лама, или «лама калмыцкого народа», с тех пор получал жалованье от государства. Стремясь ограничить распространение буддизма «Положением об управлении калмыцким народом», принятым в 1838, царское правительство сократило штат духовенства до 2650 священнослужителей, а хурулов до 76 вместо реально имевшихся 5270 священнослужителей и 105 хурулов. По «Положению…» 1847 предусматривалось дальнейшее сокращение служителей культа до 1656, хурулов – до 67. В 1907, тем не менее, была открыта первая чойра – высшая школа для подготовки калмыцкого буддийского духовенства, а в 1908 – вторая. После 1910 бакша-лама донских калмыков открыл третью чойру.

Буддизм среди бурятских племён. Первые сообщения о буддийском культе у бурят доходят до Москвы в 1647. В 1741 у бурят в Забайкалье зарегистрировано уже 11 «ламских капищ» и 150 лам, главным из которых был назначен Агван Пунцог, тибетец. Первые бурятские храмы – сумэ – помещались в юртах и кочевали вместе со своими прихожанами. Лишь в 1753–58 (существуют и др. датировки) был построен деревянный буддийский храм – Цонгольский (позднее Хилгантуйский) дацан, главой которого стал Дамба Доржа Заяев. Чуть позже, по-видимому, было построено деревянное здание Гусиноозерского дацана. Основал его Лубсан Жимба Ахалдаев, получивший образование в Монголии. Соперничество между этими двумя бурятскими центрами буддизма продолжалось вплоть до нач. 19 в., когда царская администрация признала приоритет Гусиноозерского дацана, настоятель которого получил звание «бандидо хамбо-ламы» (монголизированное произношение санскр. «пандита» и тибет. кхенпо-лама), что означает «учёный главный лама».

Первые бурятские храмы – сумэ – помещались в юртах и кочевали вместе со своими прихожанами. Лишь в 1753–58 (существуют и др. датировки) был построен деревянный буддийский храм – Цонгольский (позднее Хилгантуйский) дацан, главой которого стал Дамба Доржа Заяев. Чуть позже, по-видимому, было построено деревянное здание Гусиноозерского дацана. Основал его Лубсан Жимба Ахалдаев, получивший образование в Монголии. Соперничество между этими двумя бурятскими центрами буддизма продолжалось вплоть до нач. 19 в., когда царская администрация признала приоритет Гусиноозерского дацана, настоятель которого получил звание «бандидо хамбо-ламы» (монголизированное произношение санскр. «пандита» и тибет. кхенпо-лама), что означает «учёный главный лама».

К 1846 в Бурятии было выстроено уже 144 здания в 34 дацанах. Шёл быстрый рост численности бурятского духовенства. Если в 1741 у бурят имелось 150 лам, то в 1796 – уже 700, а в 1831 – 4637. Стремясь приостановить развитие буддизма и облегчить христианизацию бурят, царское правительство в «Положении о ламайском духовенстве в Восточной Сибири» в 1853 запретило строить новые дацаны (их уже было 34), а также ограничило рост числа лам, утвердив 285 «штатных лам», не облагаемых налогом. Остальные ламы были обложены налогом наравне с простыми крестьянами. Однако, опасаясь вызвать недовольство населения в районе, игравшем ключевую роль в стратегических планах России на Востоке, администрация избегала активности в практической реализации «Положения…» 1853 и не сильно препятствовала интенсивному развитию бурятского буддизма, чему способствовало установление единой системы непрерывного буддийского образования. После появления в Бурятии буддийских факультетов цаннита (философии) окончание такого факультета стало обязательным для священнослужителей дацанов.

Если в 1741 у бурят имелось 150 лам, то в 1796 – уже 700, а в 1831 – 4637. Стремясь приостановить развитие буддизма и облегчить христианизацию бурят, царское правительство в «Положении о ламайском духовенстве в Восточной Сибири» в 1853 запретило строить новые дацаны (их уже было 34), а также ограничило рост числа лам, утвердив 285 «штатных лам», не облагаемых налогом. Остальные ламы были обложены налогом наравне с простыми крестьянами. Однако, опасаясь вызвать недовольство населения в районе, игравшем ключевую роль в стратегических планах России на Востоке, администрация избегала активности в практической реализации «Положения…» 1853 и не сильно препятствовала интенсивному развитию бурятского буддизма, чему способствовало установление единой системы непрерывного буддийского образования. После появления в Бурятии буддийских факультетов цаннита (философии) окончание такого факультета стало обязательным для священнослужителей дацанов.

Всесоюзный буддийский собор в Москве. Фото. Январь 1927.

Затрачивая массу усилий и средств, буряты сумели импортировать из Тибета, Китая, Монголии громадное количество сокровенной литературы и перенять многие живые традиции тибетского буддизма. В 1869 в Цугольском дацане под руководством монгольского ламы Чой-манрамбы началось официальное преподавание индо-тибетской медицины (впрочем, её практиковали в Забайкалье ещё в 18 в.), которая к кон. 19 в. достигла значительных успехов.

В 1878 в Агинском дацане была основана школа Дуйнхор-Калачакры, чем и завершилось построение осн. направлений высшего духовного образования по тибетскому образцу. Быстро развивалось буддийское книгопечатание. В 1887 действовало уже 29 типографий, которые до их разгрома в 1930-х гг. успели издать ок. 2000 названий книг на тибетском и монгольском языках.

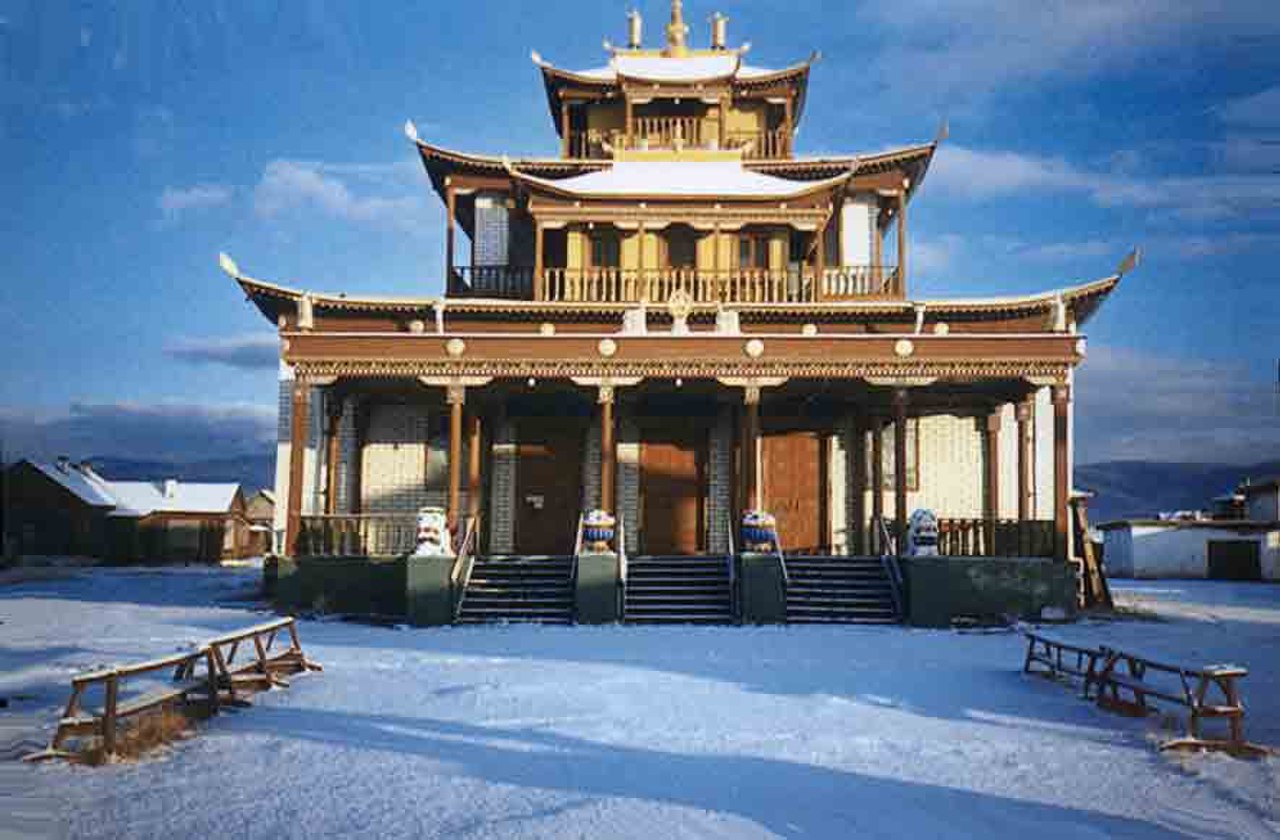

Иволгинский дацан близ Улан-Удэ (Бурятия). Фото. 1990-е гг.

Буддизм в Туве. После падения маньчжурской династии в Китае Россия присоединила в 1914 Туву (Тыву) в качестве протектората под названием Урянхайский край. Тувинцы – единственный тюркский народ, исповедующий буддизм. Ко времени вхождения Урянхайского края в состав Российской империи на его территории действовали уже 22 буддийских монастыря (хурэ), ок. 4000 лам и хуураков-учеников. Около половины лам жили в миру, вели хозяйство и имели семьи. Стационарные буддийские монастыри стали сооружаться в Туве с 70-х гг. 18 в. Наиболее крупными из них к нач. 20 в. были Эрзинский, Самагалтайский, Оюннарский, Верхне-Чаданский, Нижне-Чаданский. Главой буддийского духовенства Тувы являлся настоятель Чаданского хурэ, носивший титул «камба-лама» и подчинявшийся буддийской церкви Монголии. При многих хурэ имелись школы, где мальчики получали начальное религ. образование. Высшее богословское образование тувинцы обычно получали в Монголии.

образование. Высшее богословское образование тувинцы обычно получали в Монголии.

Российский буддизм в нач. 20 в. В связи с развитием международных связей России на Востоке, в частности для установления прямых связей царского правительства с теократическими правительствами Монголии и Тибета, в С.-Петербурге в нач. 20 в. был построен буддийский храм. Строительством руководил представитель Тибета и один из учителей далай-ламы ХIII, выдающийся бурятский лама Агван Доржиев. Тесно сотрудничавший с ним Д. Д. Итегелов, занимавший пост бандидо хамбо-ламы в 1911–18, в настоящее время почитается как достигший высоких степеней святости, т. к. его тело, извлечённое из могилы, согласно завещанию, в 2002 оказалось нетленным.

Образованные калмыцкие и бурятские ламы начинают сотрудничать с рос. востоковедами, и петербургская буддологическая школа, руководимая Ф. И. Щербатским, выдвигается на передовые позиции в мировой науке. В Казанской духовной академии в русле миссионерского востоковедения развиваются и исследования буддизма.

И. Щербатским, выдвигается на передовые позиции в мировой науке. В Казанской духовной академии в русле миссионерского востоковедения развиваются и исследования буддизма.

Буддизм в СССР. В нач. 1930-х гг. встал вопрос о самом существовании буддийского духовенства. Ламы были лишены права на землю, налоговое обложение существенно увеличилось, начались захваты и погромы дацанов. Число лам стремительно сокращалось. Если в 1916 в Бурятии было 11276 лам, то в 1923 – 9134, в 1924 – 6628, в 1929 – 5928. К 1935 примерно треть бурятских дацанов пустовала из-за отсутствия бежавшего или репрессированного духовенства. В 1936 под предлогом, что 22 из 29 действующих дацанов находятся в пограничной зоне, были закрыты и все остальные дацаны, а ламы выселены или репрессированы как «враги народа» и «японские шпионы». Аналогичные процессы шли в Калмыкии и в формально независимой Танну-Туве. В Калмыкии в 1917–37 было ликвидировано 79 хурулов. Упразднение в 1943 калмыцкой автономии и выселение калмыцкого народа в Сибирь привели к тому, что вопрос о существовании буддизма в Калмыкии отпал сам собой. В «независимой» с 1921 Танну-Туве вначале буддийская организация оставалась неприкосновенной, и в 1928 Малый хурал даже принял закон, объявивший буддизм гос. религией, что и спровоцировало гонения, которые в 1930 были подтверждены особой резолюцией 2-го Пленума ЦК и ЦКК АРП «по ламскому вопросу». В Туве, как и в Калмыкии, все храмы были сожжены дотла. И если у калмыков всё же сохранилось одно каменное здание – каменный Хошеутовский хурул князей Тюменей, то в Туве остались лишь руины Чаданского хурэ. Небольшая часть буддийских рукописей, скульптур и икон на ткани, которые удалось спасти от уничтожения, попала в музеи Москвы и Ленинграда, сделав их самыми богатыми в мире собраниями буддийского искусства.

В Калмыкии в 1917–37 было ликвидировано 79 хурулов. Упразднение в 1943 калмыцкой автономии и выселение калмыцкого народа в Сибирь привели к тому, что вопрос о существовании буддизма в Калмыкии отпал сам собой. В «независимой» с 1921 Танну-Туве вначале буддийская организация оставалась неприкосновенной, и в 1928 Малый хурал даже принял закон, объявивший буддизм гос. религией, что и спровоцировало гонения, которые в 1930 были подтверждены особой резолюцией 2-го Пленума ЦК и ЦКК АРП «по ламскому вопросу». В Туве, как и в Калмыкии, все храмы были сожжены дотла. И если у калмыков всё же сохранилось одно каменное здание – каменный Хошеутовский хурул князей Тюменей, то в Туве остались лишь руины Чаданского хурэ. Небольшая часть буддийских рукописей, скульптур и икон на ткани, которые удалось спасти от уничтожения, попала в музеи Москвы и Ленинграда, сделав их самыми богатыми в мире собраниями буддийского искусства.

В послевоенные годы буддистам Бурятии, учитывая их патриотическую позицию во время Вел. Отеч. войны, разрешают воссоздать организационные структуры. В 1946 по инициативе группы лам и верующих во главе с быв. монахами Х. Галсановым и Лобсан Нима Дармаевым в Улан-Удэ было созвано Совещание буддийских деятелей Бурят-Монгольской АССР, которое приняло «Устав духовного управления буддистов» и «Положение о буддийском духовенстве СССР», обязывавшие лам «почитать наравне со своей священной буддийской верой Родину трудящихся и всемерно содействовать её укреплению и расцвету». Верховным органом буддийской организации было Центральное духовное управление буддистов (ЦДУБ) СССР во главе с председателем, получившим титул «бандидо хамбо-лама». Резиденцией ЦДУБ СССР стал новый храм «Хамбин сумэ» (ныне Иволгинский дацан), построенный на отведённой для этой цели болотистой местности в 30 км от Улан-Удэ. Бандидо хамбо-ламой был избран Л. Н. Дармаев. Вскоре был открыт Агинский дацан в Читинской обл. В 1956 ЦДУБ СССР входит во Всемирное братство буддистов, а в 1969 возникает Азиатская буддийская конференция за мир, в которую вступают буддийские стра-

Бандидо хамбо-ламой был избран Л. Н. Дармаев. Вскоре был открыт Агинский дацан в Читинской обл. В 1956 ЦДУБ СССР входит во Всемирное братство буддистов, а в 1969 возникает Азиатская буддийская конференция за мир, в которую вступают буддийские стра-

ны, лояльно относящиеся к СССР или зависимые от него. Помимо этих центров, где легально проживало около двух десятков священнослужителей, во всех буддийских регионах продолжали нелегально действовать несколько сотен бывших лам, выпущенных к тому времени из тюрем и лагерей. Они выполняли религ. церемонии для односельчан и приезжих, практиковали тибетскую медицину. У некоторых лам появились

ученики за пределами традиционных буддийских ареалов.

С первых лет перестройки бурно начался процесс возрождения буддизма и распространения его по стране. В 1988– 1989 были зарегистрированы первые буддийские общины в Туве, Калмыкии и Ленинграде.

Буддизм в современной России. В 1991 впервые открыто посещает Москву и буддийские регионы страны далай-лама, что придаёт мощный импульс процессу возрождения буддизма. На 1.1.2003 в РФ зарегистрировано 218 религ. буддийских организаций, в т. ч. 11 централизованных религ. организа-

ций, 205 – местных и 2 религ. учебных заведения. Помимо традиционного для России тибетского буддизма начинают распространяться и др. направления Дхармы: юго-восточный буддизм тхеравады, а также дальневосточный чань/дзен-буддизм и японская традиция Лотосовой сутры. Тибетская традиция тоже не ограничивается, как в довоенное время, монополией школы Гелуг. К кон. 20 в. в России появились отделения всех др. тибетских школ – Ньингма, Кагью и Сакья, а также Дзогчен в передаче Намкхая Норбу Ринпоче, объединяющей буддийскую и бонскую версии этой доктрины.

Большинство буддийских общин объединены в централизованные организации. В 1996 ЦДУБ переименовано в Буддийскую традиционную сангху России, куда помимо бурятских общин вошли и некоторые организации, находящиеся на территории Европейской части РФ; с 1991 действует Объединение буддистов Калмыкии, руководимое Тэло Ринпоче (является в настоящее время единственным отечественным Ринпоче – ламой – воплощением великого индийского йогина Тилопы). В Туве к 1997 тоже сложилась единая самостоятельная церковь – Управление Камбу-ламы Тывы. Во многих крупных городах России возникли новые буддийские общины неэтнического типа.

Во всех трёх «буддийских» республиках возрождение буддизма воспринимается как символ знаковой системы национальной, нерусифицированной культуры и ему оказывается гос. поддержка.

Буддизм в Бурятии » Гордость Бурятии

Буддизм в Бурятии

Просмотров: 5 848

Буддизм — официально признанная государственная религия Российской империи

Первые следы буддизма в Бурятии датируются 441 годом нашей эры, по найденному в 1926 году бронзовому иконостасу с изображением Будды.

Русские казаки-землепроходцы впервые описали обряды буддизма в Забайкалье в 1647 году.

Русские казаки-землепроходцы впервые описали обряды буддизма в Забайкалье в 1647 году.В 1727 г. буддийское духовенство сыграло важную роль в определении границы между Российским государством и Китаем и в подписании Буринского договора, что было отмечено чрезвычайным и полномочным послом России Саввой Лукичом Владиславич-Рагузинским в своем отчете царской администрации.

Именно это привело к тому, что в 1741 году указом Российской императрицы Елизаветы Петровны буддизм официально признан в статусе государственной религии Российской империи. А спустя 23 года, в 1764 г. указом Российской императрицы Екатерины II настоятель — ширээтэ лама Цонгольского дацана Дамба-Даржа Заяев был утвержден в звании I Пандито Хамбо Ламы, т. е. главного духовного деятеля и руководителя всех дацанов Восточной Сибири и Забайкалья.

Таким образом, буддийская церковь стала автокефальной, не подвергаясь влиянию со стороны восточных стран — Индии, Тибета, Китая и Монголии.

Став одной из официальных религий российской империи, буддизм стал быстро распространяться среди бурятских племен, и дацаны стали строиться повсеместно. В середине XIX века в Забайкалье было 34 монастыря, 144 храма, в которых служило 4500 лам.

В середине XIX века в Забайкалье было 34 монастыря, 144 храма, в которых служило 4500 лам.

Признание буддизма официальной религией Российской империи и утверждение звания Пандито Хамбо Ламы привели к тому, что буддийские священнослужители связывают Российских императриц — Елизавету Петровну и Екатерину II с воплощением в них Белой Тары (Сагаан Дара Эхэ), которая символизирует материнский аспект сострадания Авалокитешвары, приносит долгую жизнь и избавляет от всех опасностей.

В 1909 г. от Николая II было получено разрешение на строительство буддийского храма в Санкт-Петербурге, на встрече император отметил, что «буддисты в России могут чувствовать себя как под крылом могучего орла». Строительство дацана закончилось в 1913 году, и в этом же году состоялась первая служба, посвященная 300-летию династии Дома Романовых. Кстати, участие в данной церемонии принимал XII Пандито Хамбо Лама Даши Доржи Итигэлов, Нетленное тело которого ныне находится в Иволгинском дацане.

Даши Доржи Итигэлов родился в 1852 году неподалеку от улуса Оронгой, в местности Улзы Добо. В возрасте 15 лет начал учиться на ламу, через 20 лет после учебы получил степень доктора буддийских наук. В начале 1900-х гг. он стал настоятелем Янгажинского дацана, в 1911 году избран XII Пандито Хамбо Ламой. Будучи в этой должности принимал участие в праздновании 300-летия Дома Романовых в Санкт-Петербурге, открытии Санкт-Петербургского дацана. В 1917 г. добровольно покинул свой пост и служил рядовым ламой в дацане, писал научные и философские статьи по буддизму. В 1927 году в возрасте 75 лет Ушел в Нирвану, перестал дышать и был погребен. Перед Уходом завещал вскрыть свой кедровый саркофаг через 30 лет, а если не изменится политическая ситуация, то через 75 лет. В 1957 году, согласно завещанию, ламы тайно вскрывали его могилу, тело его было таким же, как и при захоронении.

10 сентября 2002 года, с согласия XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева, саркофаг был вскрыт и Нетленное тело было перенесено в Иволгинский дацан. 11 сентября тело Д. Д. Итигэлова осмотрели трое судебно-медицинских экспертов Улан-Удэ, которые не нашли никаких следов хирургического вмешательства и констатировали, что тело Д. Д. Итигэлова не имеет следов тления. Позже московские эксперты признали это единственным официально зафиксированным случаем необъяснимой сохранности тела людей.

11 сентября тело Д. Д. Итигэлова осмотрели трое судебно-медицинских экспертов Улан-Удэ, которые не нашли никаких следов хирургического вмешательства и констатировали, что тело Д. Д. Итигэлова не имеет следов тления. Позже московские эксперты признали это единственным официально зафиксированным случаем необъяснимой сохранности тела людей.

Развитие буддизма

Благодаря Российским императрицам и Российскому императору Николаю II, к началу XX века буддизм в Бурятии представлял собой всесторонне развитую систему. Действовало более 40 дацанов, в которых насчитывалось свыше 10000 монахов-лам. Фактически буддийские дацаны были своеобразными университетами, в которых изучались тибетский,монгольский языки, санскрит, буддийская философия, тибето-монгольская медицина, астрология, развивались книгопечатание, иконопись и культовое зодчество.

Буддизм прочно вошел во все области жизни большей части бурятского народа. С распространением грамотности и письменности, научных знаний, литературы и искусства, буддизм стал важным фактором формирования нравственности, народных традиций и обычаев.

Дацаны этнической Бурятии служили прекрасным местом для развития русской востоковедческой школы. Известные востоковеды Ф. И. Щербатский, С. Ф. Ольденбург, Б. Б. Барадийн, Г. Цыбиков и др. черпали материалы для своих исследований в монастырских библиотеках и в диспутах с учеными ламами.

Таким образом, две Российские императрицы — Елизавета Петровна и Екатерина II и последний Российский император — Николай II, оказали российскому буддизму неоценимую помощь, о которой никогда не забывают буддийские священнослужители. Пандито Хамбо Ламы Д. Д. Заяев и Д. Д. Итигэлов присягали на верность императорам России».

Иволгинский дацан

В 1951 г. официально выделили землю для монастырского комплекса. Впоследствии в 1970-1980-х гг. возвели главный Соборный храм Цогчен дуган, Деважин Сумэ, Майдар Сумэ, Сахюусан Сумэ, Чойра дуган, здание, остеклененное для священного дерева Бодхи, музей и другие технические здания. В те же годы возвели священные субурганы (ступы) и большие молитвенные барабаны. В дацане проводится ежедневная служба во благо всех живых существ и гармонии окружающего мира.

В 1951 г. официально выделили землю для монастырского комплекса. Впоследствии в 1970-1980-х гг. возвели главный Соборный храм Цогчен дуган, Деважин Сумэ, Майдар Сумэ, Сахюусан Сумэ, Чойра дуган, здание, остеклененное для священного дерева Бодхи, музей и другие технические здания. В те же годы возвели священные субурганы (ступы) и большие молитвенные барабаны. В дацане проводится ежедневная служба во благо всех живых существ и гармонии окружающего мира.В 1991 г. при дацане был открыт Буддийский институт «Даши Чойнхорлин» религиозное высшее учебное заведение для подготовки кадров священнослужителей, преподавателей, переводчиков канонических текстов, художников-иконописцев. Процесс образования проводится по системе монастырского образования традиции Гоман дацана (Индия). В институте обучаются студенты-хувараки из разных регионов страны: Тувы, Алтая, Калмыкии, Москвы, Амурской и Иркутской областей, районов Бурятии, из других стран Украины, Белоруссии, Югославии, Монголии. В институте имеются факультеты: философский, тантрический, медицинский, буддийской живописи. Помимо основных религиозных дисциплин студенты изучают тибетский, старомонгольский, английский языки, основы информатики, историю, культуру и искусство народов Центральной Азии. Преподавателями института работают бурятские, тибетские, монгольские ламы и специалисты других дисциплин.

Помимо основных религиозных дисциплин студенты изучают тибетский, старомонгольский, английский языки, основы информатики, историю, культуру и искусство народов Центральной Азии. Преподавателями института работают бурятские, тибетские, монгольские ламы и специалисты других дисциплин.

Положение буддизма в Российской Федерации

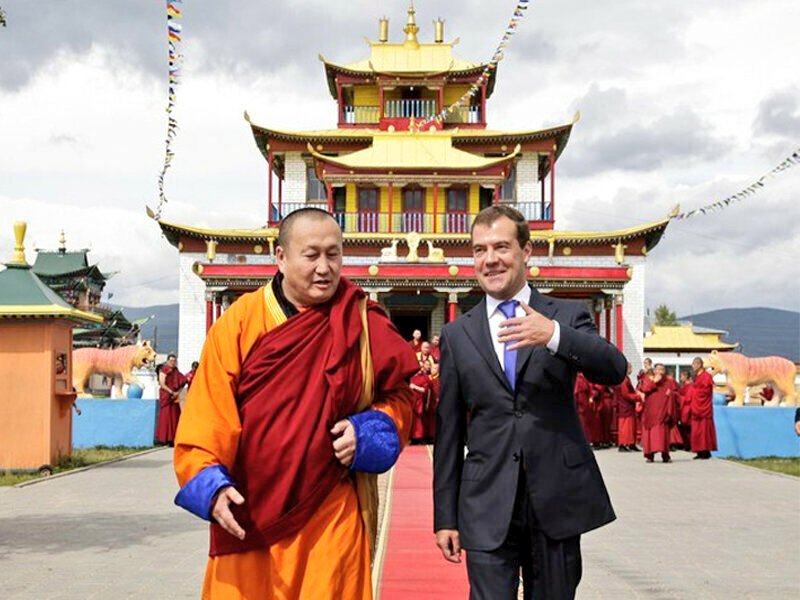

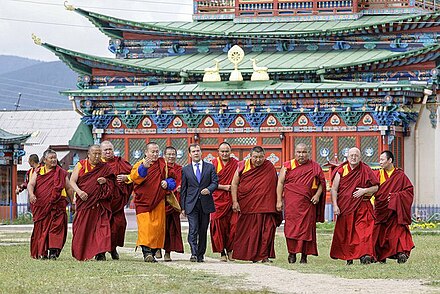

В постсоветскую эпоху, после принятия в 1997 году Федерального Закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» высшими лидерами Российского государства вновь было обращено внимание на положение буддизма в Российской Федерации.

Так, 31 декабря 1999 года Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев принял участие в поездке и. о. Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Чеченскую Республику, в г. Гудермес. Затем в 2000 году Пандито Хамбо Лама становится постоянным членом Межрелигиозного Совета при Президенте Российской Федерации, наряду с Патриархом Алексием II и верховным муфтием России Равилем Гайнутдином.

В том же 2000 году был подписан договор с Министерством культуры Российской Федерации о взаимном сотрудничестве, в котором были оговорены вопросы совместного использования памятников культуры религиозного характера и невозможности вывоза за границу предметов буддийского культа из музейных фондов без согласия Сангхи России.

Сегодня буддизм в России активно развивается, так на территории Бурятии действует более 30 дацанов, буддийский университет. Буддисты принимают активное участие в жизни страны, обращая особое внимание на возрождение духовно-нравственных устоев, так же значима роль буддизма в сохранении этноконфессионального согласия.

Бурятия и Забайкалье – центр буддизма России.

27 апреля 2019 г.

Бурятия и Забайкалье — два основных центра буддизма в России. Как бы в доказательство этого недалеко от Улан-Удэ находится великий буддийский монастырь-университет Иволгинский дацан. Еще одна демонстрация: по дороге в монастырь на склоне холма красуется знаменитая буддийская мантра: Ом мани падме хум.

Дацан интересное место, достойное посещения и прогулки по нему. Первые впечатления — немного русифицированная версия буддийского храмового комплекса в Китае:

Традиционные русские срубы сочетаются с традиционным буддийским стилем. Должен любить это:

Больше слияния: перед китайским буддийским храмом обычно стоит пара львов-хранителей; здесь – пара тигров-хранителей!

Ах, львы тоже!…

Тигры также отличаются от китайских львов-хранителей тем, что у них обоих есть мяч под одной из передних лап.

Выйдя из монастыря, вдруг… неожиданные сельские пейзажи… — на Байкальском тракте! Конечно, это не совсем ваш автобан ).

«[Бурятское] кафе у переправы; добро пожаловать! Охлажденное ПИВО на разлив». Ах отлично ).

Кстати, кафе по-бурятски «позная». А местное традиционное блюдо типа равиоли — это бууз (или «пози» на местном языке), происходящее от китайского — баози (包子)!

Быстро выпив пинту местного самогона, мы направились в Усть-Баргузин. Признаться, город (основанный в 1666 году, между прочим!) меня не особо впечатлил: зрелище было довольно удручающее. Он, видимо, цвел во время строительства Байкало-Амурской магистрали, но с тех пор пришел в упадок.

Немного подняли настроение карты на стене забегаловки, в которой мы обедали:

Доехали до Улан-Удэ и во второй раз повеселились: гостиница действительно неплохая. Так вот, я был в миллионе отелей, некоторые непристойно шлепали — но пианино в моей комнате? Это было впервые – в Улан-Удэ!!

Так вот, я был в миллионе отелей, некоторые непристойно шлепали — но пианино в моей комнате? Это было впервые – в Улан-Удэ!!

Даже kunst на стенах получилось довольно стильно и со вкусом!

Хммм. Интересный. Я бы назвал это «монгольской свадьбой»:

Вид на Улан-Удэ с моего балкона:

Я вчера упомянул памятники Ленину, зацените. Не совсем статуя, а бюст — и из металла, а не из мрамора. Он весит 42 тонны! Представьте себе человека, впервые приехавшего в город, ищущего свой отель под ночным дождем и натыкающегося на это! Эмоциональная травма на всю жизнь!

Из Улан-Удэ мы быстро доехали до традиционного старообрядческого поселения Тарбагатай, вот. О самом поселении рассказывать особо нечего, но история его была очень интригующей: в 1765 году здесь поселились семейские старообрядцы, приехавшие из Ветки в сегодняшней Беларуси. Согласно Википедии, Ветка была уникальным анархо-теократическим образованием, но со временем семейские были сосланы… в Тарбагатай.

На этом, дамы и господа, заканчивается мой мини-сериал о Байкале и окрестностях. Надеюсь, вам понравилось. И надеюсь, что вы когда-нибудь сами туда доберетесь!…

Завтра вернутся ребята – не из Улан-Удэ, а… Ганновер, Германия!…

Видео-ретроспектива всей экспедиции:

И фото-ретроспектива тоже – как снято мной и ДЗ:

Все фотки из экспедиции здесь.

- Введите адрес электронной почты, чтобы подписаться на этот блог и получать уведомления о новых сообщениях по электронной почте

- Адрес электронной почты*

- *

- Я согласен предоставить свой адрес электронной почты АО «Лаборатория Касперского» для получения информации о новых сообщениях на сайте.

Я понимаю, что я могу отозвать это согласие в любое время по электронной почте, щелкнув ссылку «отписаться», которую я нахожу внизу любого электронного письма, отправленного мне для целей, упомянутых выше.

Я понимаю, что я могу отозвать это согласие в любое время по электронной почте, щелкнув ссылку «отписаться», которую я нахожу внизу любого электронного письма, отправленного мне для целей, упомянутых выше.

- Я согласен предоставить свой адрес электронной почты АО «Лаборатория Касперского» для получения информации о новых сообщениях на сайте.

- Больше не показывать мне это сообщение

- Нет, спасибо

Индийские знатоки санскрита и пали могут многое сделать для поддержки буддизма в России — Российский ученый-буддист

Д-р Баатр Китинов — буддист по рождению в Российской Федерации, из Калмыцкой области, автономной области Российской Федерации . В настоящее время он является ведущим научным сотрудником Института востоковедения РАН, Москва. Недавно в Дели на Всемирном буддийском саммите он рассказал Адити Бхадури о буддийской общине в Российской Федерации; как буддизм попал в Россию из Индии через Монголию и Китай; как в долгие неспокойные века войн и империализма буддисты держались за свою веру, и нынешний статус буддийской общины в России сегодня.

Выдержки из интервью:

И.Н.: Когда и как буддизм впервые попал в Россию?

БК: Буддизм впервые появился на Дальнем Востоке России из Китая через Монголию. Это был китайский буддизм, и это было в восьмом веке нашей эры. Буддизм пришел в Россию тремя волнами. Вторая волна возникла в начале 15 века. Это также была форма китайского буддизма с некоторыми тибетскими характеристиками. Третья и последняя волна пришлась на конец 16 века, и это был тибетский буддизм.

Именно калмыки в силу многих причин впервые переселились на территорию Российской Федерации из Южной Сибири, на Каспийское море (г. Астрахань). На самом деле «калмак» — это тюркский термин. Мы называем себя «ойратами». Калмыки стали буддистами где-то в середине 13 века нашей эры. До этого они были шаманистами и отчасти христианами. В середине 15 века в регион прибыла гелугская ветвь тибетского буддизма – желтые шапки, и калмыки приняли эту ветвь буддизма. На самом деле именно калмыки установили власть Далай-ламы над тибетскими буддистами — в 1652 году при пятом Далай-ламе.

На самом деле именно калмыки установили власть Далай-ламы над тибетскими буддистами — в 1652 году при пятом Далай-ламе.

Во второй половине 18 века н.э. жители Бурятского края стали буддистами. Буддийские храмы в Туве уже были в XIII веке, возможно, это были уйгурские храмы. Они стали последователями учения Желтой Шляпы, когда вошли в состав Джунгарского ханства.

И.Н.: Насколько велика сегодня буддийская община в России?

БК: Сегодня в России проживает около миллиона буддистов. В Бурятской Автономной Республике около 400 000 буддистов, в Калмыкии — 135 000 буддистов, в Республике Тыва — 100 000, остальные — в основном русские новообращенные.

И.Н.: Как буддизм сохранился на протяжении веков в этом регионе, так далеко от места своего рождения?

БК: Однозначного ответа нет. Народы Бурятии и Тувы жили далеко от европейской части России. Калмыки, с другой стороны, пережили много войн. Поэтому им было трудно сохранить веру. Тем не менее, они сделали это, несмотря на огромные трудности. Немалую роль сыграла их верность Далай-ламе. Их вера в свою веру – в карму – сыграла еще одну важную роль. Мы верили, что все есть карма, и если бы мы сохранили эту веру, она сохранила бы нашу карму в чистоте.

Поэтому им было трудно сохранить веру. Тем не менее, они сделали это, несмотря на огромные трудности. Немалую роль сыграла их верность Далай-ламе. Их вера в свою веру – в карму – сыграла еще одну важную роль. Мы верили, что все есть карма, и если бы мы сохранили эту веру, она сохранила бы нашу карму в чистоте.

И.Н.: Как бы Вы охарактеризовали отношения между буддийской общиной России и Русской Православной Церковью?

БК: Отношения между буддистами и [РПЦ] в настоящее время хорошие. Буддисты признаны официальным меньшинством. Однако при Российской царской империи иногда пытались обратить «язычников» в христианство, так как тогда это была государственная политика. Однако к концу царского правления появилась волна индофилов, особенно интересующихся буддизмом, таких как Александр Щербацкий, и это нам помогло. Во времена СССР подавлялись все религии, а не только буддисты.

В Российской Федерации государство и религия разделены.

Я понимаю, что я могу отозвать это согласие в любое время по электронной почте, щелкнув ссылку «отписаться», которую я нахожу внизу любого электронного письма, отправленного мне для целей, упомянутых выше.

Я понимаю, что я могу отозвать это согласие в любое время по электронной почте, щелкнув ссылку «отписаться», которую я нахожу внизу любого электронного письма, отправленного мне для целей, упомянутых выше.

Ваш комментарий будет первым