Освобождение Севастополя от немецко-фашистских захватчиков

4 ноября 1941 года сухопутные войска и силы флота, защищавшие город, были объединены в Севастопольский оборонительный район (СОР), в который 9 ноября вошла Приморская армия, насчитывавшая до 50 тысяч человек, 170 орудий и 90-100 самолетов. Командиром армии был назначен генерал-майор Иван Петров, с 19 ноября — вице-адмирал Филипп Октябрьский. Свыше 15 тысяч севастопольцев вступили в народное ополчение.

Противник, предприняв в ноябре и декабре два штурма, лишь 29 июня 1942 года смог прорваться в город.

Вечером 30 июня Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) приняла предложение Октябрьского о сдаче Севастополя. Организованное сопротивление и эвакуация защитников города продолжались до 2 июля 1942 года.

Севастопольская оборона в течение восьми месяцев сковывала крупные силы противника на южном крыле советско-германского фронта, не позволяя ему развернуть наступление на Кавказ. В борьбе за Севастополь враг потерял до 300 тысяч человек. Воины Приморской армии и моряки Черноморского флота проявили массовый героизм и стойкость. 37 человек были удостоены звания Героя Советского Союза.

В ознаменование подвига севастопольцев 22 декабря 1942 была учреждена медаль «За оборону Севастополя», которой было награждено свыше 45 тысяч человек.

Вступившие 3 июля 1942 года в разрушенный город фашисты бесчинствовали в нем 22 месяца. Они уничтожили в инкерманских штольнях три тысячи женщин, стариков и детей, в Троицком туннеле — более 400 рабочих. 12 июля оккупанты согнали на стадион «Динамо» 1,5 тысячи жителей, а после ограбления и издевательств расстреляли их на пятом километре Балаклавского шоссе.

Во время оккупации в Севастополе действовать подпольные организации во главе с Василием Ревякиным, Павлом Сильниковым, Николаем Терещенко.

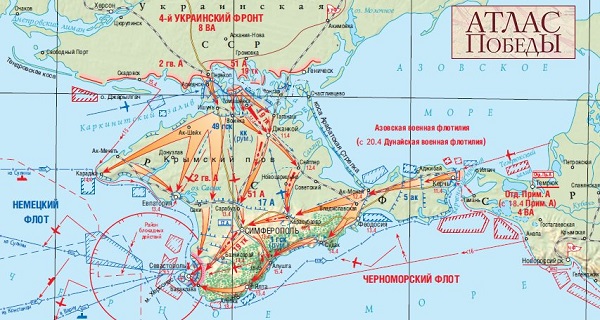

Город был освобожден в ходе Крымской стратегической наступательной операции советских войск весной 1944 года. Освобождение Крыма и Севастополя Ставкой Верховного Главнокомандования было возложено на войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала армии Федора Толбухина и Отдельной Приморской армии под командованием генерала армии Андрея Еременко во взаимодействии с Черноморским флотом под командованием адмирала Филиппа Октябрьского и Азовской военной флотилией под командованием контр-адмирала Сергея Горшкова.

Крым обороняла немецкая 17-я армия генерал-полковника Енеке в составе 195 тысяч человек, около 3,6 тысячи орудий и минометов, 215 танков и штурмовых орудий и при поддержке до 300 самолетов. Советские войска насчитывали 470 тысяч человек, около 6 тысяч орудий и минометов, свыше 550 танков и самоходных артиллерийских установок, 1250 самолетов.

8 апреля 1944 года войска 4-го Украинского фронта перешли в наступление. После двухдневных ожесточенных боев оборона противника была прорвана. 15-16 апреля советские войска вышли к Севастополю и начали подготовку к штурму города. В соответствии с решением командующего войсками 4-го Украинского фронта, утвержденным представителем Ставки ВГК маршалом Александром Василевским, главный удар намечалось нанести из района Балаклавы соединениями и частями левого фланга 51-й армии и центра Приморской армии, вошедшей в состав 4-го Украинского фронта. Им предстояло прорвать оборону противника на участке Сапун-горы, что, по мнению командования фронта, при всей трудности штурма должно было позволить быстро нарушить устойчивость немецкой обороны. Вспомогательный удар планировался в полосе 2-й гвардейской армии и в целях отвлечения внимания противника был намечен на двое суток раньше главного удара.

Армии предстояло прорвать оборону врага в районе юго-восточнее Бельбека силами 13-го гвардейского и 55-го стрелковых корпусов и развивать наступление на Мекензиевы горы и восточный берег Северной бухты с тем, чтобы прижать немецкую группировку к морю и уничтожить.

19 и 23 апреля войска фронта совершили две попытки прорвать основной оборонительный рубеж Севастопольского укрепленного района, но они закончились неудачей. Потребовалась новая перегруппировка и подготовка войск, подвоз им боеприпасов и горючего.

5 мая начался штурм укреплений города — перешла в наступление 2-я гвардейская армия, что заставило противника перебрасывать к Севастополю войска с других направлений.

7 мая при массированной поддержке всей авиации фронта советские войска начали генеральный штурм Севастопольского укрепленного района. Войска главной ударной группировки фронта на девятикилометровом участке прорвали вражескую оборону и овладели в ходе ожесточенных боев Сапун-горой.

9 мая войска фронта с севера, востока и юго-востока ворвались в Севастополь и освободили город.

Остатки немецкой 17-й армии, преследуемые 19-м танковым корпусом, отошли на мыс Херсонес, где были окончательно разгромлены.

В результате Крымской наступательной операции потери 17-й армии вермахта только на суше составили 100 тысяч человек, в том числе свыше 61 тысячи человек пленными.

Советские войска и силы флота в ходе Крымской операции потеряли 17 754 человека убитыми и 67 065 человек ранеными.

10 мая в час ночи Москва 24 залпами из 342 орудий салютовала освободителям города.

В Севастополе к моменту освобождения оставалось 3 тысячи жителей из проживавших в городе накануне войны 109 тысяч человек. В городе уцелело лишь 6% жилого фонда.

В 1960 году был основан Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя, который объединяет сегодня пять музейных объектов, открытые экспозиции и исторические памятники.

Материал подготовлен на основе информации и открытых источников

ria.ru

1944. Штурм Севастополя

Третий сталинский удар. Освобождение Крыма. 75 лет назад, 5 мая 1944 года, началось генеральное наступление советских войск на Севастопольский укрепленный район, который обороняла 17-я немецкая армия. Первой на штурм пошла 2-я гвардейская армия на северном участке. 7 мая начался общий штурм Севастополя войсками 4-го Украинского фронта. 9 мая Севастополь был освобожден, 12 мая остатки немецкой армии были добиты и пленены в районе мыса Херсонес.Ситуация перед штурмом

8 апреля 1944 года войска 4-го Украинского фронта под началом Толбухина перешли в наступление. Взломав сильную оборону противника в районе Перекопа, Сиваша и Керчи Отдельная Приморская армия), Красная Армия освободила большую часть Крымского полуострова. 15 – 16 апреля наши войска вышли к Севастополю, который немцы за предшествующий период превратили в мощный укрепрайон. Поэтому попытка русских войск взять город с ходу провалилась. Решительные приступы 18 – 19, 23 – 24 апреля также не привели к успеху.

В период с 26 апреля по 4 мая 1944 года советские войска вели локальные бои по улучшению своих позиций, проводили разведку боем для уточнения оборонительных позиций врага, что привело к расшатыванию обороны, потерям в живой силе и материальных ресурсах гитлеровцев, которые уже нельзя было восполнить. 4-й УФ проводил пополнение и перегруппировку сил, подвоз боеприпасов и горючего, артиллерии. В дивизиях формировали штурмовые группы, группы разграждения (для проделывания проходов в заграждениях, разрушениях и завалах) и преодоления противотанковых рвов. Во всех полках и батальонах проходили учения в местностях, которые были похожи на Севастопольский укрепрайон. Артиллерия и авиация продолжали разрушение вражеских позиций. Авиация 4-го УФ фронта, Черноморского флота и приданная Ставкой авиация дальнего действия к 5 мая совершили 8200 самолето-вылетов.

Немецкое верховное командование по-прежнему требовало держать Севастопольскую крепость любой ценой. Гитлер опасался, что потеря Севастополя приведет к изменению позиции Турции (), которая уже резко отрицательно отреагировала на потерю большей части Крыма. Что Анкара перейдёт на сторону антигерманской коалиции, что закроет для Третьего рейха Черноморские проливы. Также окончательная утрата Севастополя могла привести к политическим проблемам с Румынией и Болгарией. Крым нужен был военно-морским силам. Кроме того, упорная оборона Севастопольской крепости связывала значительную группировку Красной Армии, которую после взятия Севастополя русское командование могло быстро перебросить в другое направление.

Поэтому выражающий сомнения в дальнейшей целесообразности обороны города командующий 17-й армии Йенеке быв вызван в ставку для доклада 1 мая и отстранен от командования. Командующим 17-й армией назначили командира 5-го армейского корпуса Альмендингер. 3 мая новый командующий 17-й армий отдал приказ защищать «каждую пядь Севастопольского плацдарма».

Источник: И. Мощанский. Трудности освобождения

Начало решительного штурма

5 мая 1944 года после 1,5 часов артиллерийского огня на северном участке на штурм пошла 2-я гвардейская армия 4-го УФ. Наступление все время поддерживалось сильным огнем артиллерии и ударами авиации, особенно штурмовиков. Использование небольших штурмовых групп (по 20 — 25 бойцов) оправдало себя. Советские гвардейцы вклинились в оборону гитлеровцев в районе станции Мекензиевы Горы. Однако немцы яростно контратаковали и продвижение было незначительным. 6 мая гвардейцы продолжали атаки вражеских позиций, при мощной поддержке артиллерии и авиации. Но немцы усилили оборону, постоянно контратаковали. Поэтому 2-я гвардейская армия продвинулась ещё меньше – 100 – 400 метров на некоторых участках.

Таким образом, оборона немецкой 336-й пехотной дивизии генерал-майора Хагемана, которую поддерживали части 50-й пехотной и 2-й румынской горно-стрелковой дивизий, морского батальона, выдержала удар 2-й гвардейской армии. Однако сражение в раойне Мекензиевых Гор отвлекло немецкое командование от южного участка, где на участке Сапун-Гора, Карань готовился главный удар.

Прорыв главной оборонительной полосы противника

7 мая 1944 года в 10 часов 30 мин. после 1,5 часовой артиллерийской подготовки и атак авиации войска 4-го УФ начали штурм Сапун-горы. Для прорыва мощной немецкой обороны (гитлеровцы имели здесь 6 – 8 дотов и дзотов на 1 км фронта) советское командование сосредоточила мощный артиллерийский кулак: от 205 до 258 стволов артиллерии и минометов на 1 км фронта. На этом направлении действовали 3 из 4 гвардейских минометных бригад М-31, 8 из 10 гвардейских минометных полков, 3 отдельных гвардейских горно-вьючных минометных дивизиона. Лётчики 8-й воздушной армии сделали в этот день 2105 самолёто-вылетов.

Многоярусные укрепления Сапун-горы штурмовали части 63-го стрелкового корпуса Кошевого и 11-го гвардейского стрелкового корпуса Рождественского. Бой был крайне упорным. Советским воинам приходилось буквально вгрызаться в оборону врага, сходиться с немцами в рукопашной. Траншеи переходили из рук в руки. Гитлеровцы отчаянно сопротивлялись. Девять часов шла яростная схватка. В итоге немецкий 5-й армейский корпус не выдержал. Захват Сапун-горы и всей гряды предрешил развал системы обороны немецкой армии и освобождение Севастополя.

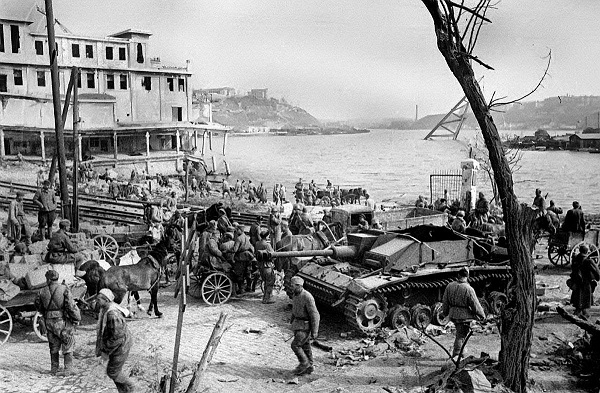

После неудачи ночных контратак с задачей отбить позиции Сапун-горы, немецкое командование опасаясь окружения, стало отводить войска к северу от Северной бухты, то есть на участке 2-й гвардейской армии. Немцы планировали усилить южный участок фронта, чтобы продержаться до эвакуации. Гитлеровцы активизировали эвакуацию из города. 8 мая командующий группой армий «Южная Украина» Фердинанд Шёрнер запросил ставку Гитлера о эвакуации, так как дальнейшая оборона Севастополя стала невозможной. 9 мая такое разрешение было получено. Эвакуация шла из бухт Камышова я и Казачья, у мыса Херсонес.

8 мая к исходу дня гвардейцы вышли к Северной бухте. Части 51-й армии, проломив внешний обвод укреплений врага, подошли к внутреннему обводу укреплений Севастополя. Войска Приморской армии взяли Караньские высоты и создали условия для ввода в прорыв 19-го танкового корпуса, который должен был наступать в направлении мыса Херсонес, бухт Круглая, Омега, Камышовая и Казачья.

Бойцы морской пехоты в бою на Приморском бульваре Севастополя

Советский танк Т-34-76 на улице города во время боев за освобождение Севастополя

Советские войска входят в освобожденный Севастополь в районе железнодорожного вокзала

Немецкие солдаты сдаются в плен на улицах Севастополя

Завершения освобождения Севастополя

9 мая 1944 года оборона немецкой армии была окончательно сломлена. Части гвардейской армии обошли Северную бухту с востока и, пройдя по её южному берегу, вместе с войсками 51-й армии, освободили и Корабельную сторону. К 17 часам гвардейцы массово форсировали Северную бухту. Войска Приморской армии, ломая сопротивление гитлеровцев, вышли в район слобода Рудольфова — Отрадный. Части 3-й горно-стрелковый и 16-й стрелковый корпуса при поддержке 19-го танкового корпуса 9 мая пробивались в направлении немецкого рубежа прикрытия эвакуации. Немцы здесь ещё ожесточенно дрались, контратаковали, прикрывая отход основных сил.

К исходу 9 мая 1944 года, после 3-дневного решительного штурма, наши войска освободили Севастополь. В час ночи 10 мая Москва салютовала воинам-освободителям Севастополя 24 залпами из 324 орудий. Вся Россия ликовала! Город русской славы освободили!

Однако бои ещё продолжались. Немцы отчаянно цеплялись за «аварийный» рубеж, который также был хорошо подготовлен и укреплен. Его обороняли боевые группы, сформированные из остатков различных частей, родов войск и служб. Немцы стянули в этот район всё вооружение, что осталось от севастопольской группировки. Плотность артиллерии местами доходила до 100 стволов на один километр, запасы боеприпасов были неограниченными. На оборонительных рубежах держалось около 30 тыс. солдат Им необходимо было сдержать наступление русских, чтобы эвакуировать морем основные силы из района мыса Херсонес в Румынию.

Бойцы 393-го батальона морской пехоты водружают военно-морской флаг в освобожденном Севастополе

Танки Т-34 на улице освобожденного Севастополя

9 мая вечером советская артиллерия начала обстрел единственного оставшегося у немцев аэродрома в районе Херсонеса. Последние немецкие истребители ушли в Румынию. Немецкие войска практически остались без воздушного прикрытия, так как действующие с аэродромов в Румынии эту задачу решить не могли. В ночь на 11 мая немцы эвакуировали штаб и командование 17-й армии. В районе Херсонеса осталось ещё около 50 тыс. человек. Эвакуация срывалась, началась неразбериха. Суда приходили ещё с запасами боеприпасов для обороны города, их приходилось выбрасывать. Многие плавсредства, находясь под огнем артиллерии и из-за авианалётов, уходили без полной нагрузки. Большое скопление людей на тесном пространстве и наплыв новых групп затрудняли погрузку на транспорты. В ночь на 11 мая началась паника. Солдаты штурмовали суда, дрались за места на них. Капитаны судов уходили от причалов, не завершив погрузки, опасаясь, что они могут затонуть.

Таким образом, эвакуация немецко-румынских войск проходила в крайне сложной обстановке. Гавани Севастополя были утрачены. Советская авиаразведка ещё море засекала вражеские конвои. Суда на всём протяжении их следования атаковали русские самолеты. Посадка на плавсредства производилась прямо в море перед мысом Херсонес, под огнем советской артиллерии и при атаках авиации. Особенно активно действовали истребители и штурмовики, обстреливая суда бортовым оружием и сбрасывая осколочные бомбы. Днем производить посадку было практически невозможно.

По указанию главнокомандующего флота Третьего рейха гросс-адмирала Дёница для эвакуации оставшихся войск в море вышли 190 немецких и румынских катеров, транспортов и различных судов, которые могли принять на борт более 80 тыс. человек. Однако начавшийся 8-балльный шторм сорвал операцию. Одни суда вернулись назад, другие остановились, третьи – задержались. Командующий операцией по эвакуации контр-адмирал Шульц перенёс её с 11 на 12 мая. Но из-за сильного задымления и пожаров, артобстрелов и авиаударов посадка была сильно затруднена или вообще невозможна. Немецко-румынский флот нёс большие потери.

В ночь на 12 мая советские разведчики выяснили, что немецкие войска получили приказ с 4 часов покинуть последний рубеж для эвакуации на м. Херсонес. Советское командование решило начать ночной штурм вражеский позиций, чтобы сорвать эвакуацию остатков немецкой армии. В 3 часа ночи после короткого артналета советские войска пошли на последний штурм немецких позиций. При поддержке авиации и гвардейских минометов оборона немецкой армии была прорвана. Началось преследование противника.

Наступление советских войск сорвало эвакуацию остатков немецкой армии. Многие находившиеся в бухтах суда были потоплены огнем артиллерии и ударами авиации. Так, во время эвакуации была уничтожена большая часть румынской черноморской флотилии (до 2/3 состава). К 12 часам 12 мая 1944 года наши войска завершили пленение оставшихся немецко-румынских войск. В плен взяли более 21 тыс. солдат и офицеров. Среди пленных были командиры 73-й пехотной и 111-й пехотной дивизий генерал-лейтенант Бёме и генерал-майор Грюнер. Командир 336-й пехотной дивизии генерал-майор Хагеман погиб. За период боев 7 – 12 мая немецкие войска потеряли убитыми более 20 тыс. человек. Русские войска захватили огромное количество различного военного снаряжения.

Моряки Черноморского флота на Корабельной стороне освобожденного Севастополя

Советские солдаты салютуют в честь освобождения Севастополя. В центре фотографии виден предположительно танкер «Продромос» (Prodromos), а за ним правее вдалеке буксир «Гюнтер» (Gunther). Эти суда прибыли в Севастополь 9 мая в составе конвоя «Парсиваль» для эвакуации немецких войск и были уничтожены советской полевой артиллерией

Жители Севастополя встречают воинов-освободителей. В центре фотографии — командующий 11-м гвардейским стрелковым корпусом генерал С.Е. Рождественский и командир 414-й Анапской Краснознаменной стрелковой дивизией генерал В.С. Дзабахидзе. Источник фотографий: http://waralbum.ru

Итоги операции

Крымская наступательная операция была завершена. Если в 1941 – 1942 гг. вермахту понадобилось 250 дней, чтобы взять Севастополь, то в 1944 году русским войскам понадобилось 35 суток, чтобы прорвать мощную оборону крымской группировки и очистить от гитлеровцев полуостров. Советские войска взломали оборону врага на Перекопе, в Сиваше, на Керченском полуострове и взяли Севастополь штурмом. 17-я немецкая армия была разгромлена. Немецко-румынские потери составили около 140 тыс. человек (включая погибших на морских судах), в том числе свыше 61,5 тыс. человек пленными. Советские потери (армии и флота) в ходе операции составили более 84 тыс. человек убитыми и ранеными.

Россия вернула важный экономический район страны. Советские войска ликвидировали важный стратегический плацдарм противника, угрожавший тылу и флангу действовавших на Правобережной Украине группировок, базу немецких ВВС и ВМС. Черноморский флот вернул свою главную базу и восстановил господство на Чёрном море. Потеря Крыма немцами вызвала негативную реакцию в Румынии, Болгарии и Турции.

П.П. Соколов-Скаля. Освобождение Севастополя Советской армией. Май 1944 г.

topwar.ru

Освобождение Севастополя | Warspot.ru

Крым – место, которое, как многие считают, сам Бог отметил своим прикосновением. Это благодатный край, готовый щедро вознаграждать людей дарами природы. Однако помимо прекрасного климата, моря и сельского хозяйства, полуостров является плацдармом, с которого удобно контролировать всё Чёрное море. Это естественный порт и аэродром, са ещё – ключ от дверей на юг Украины и в значительной мере – Кавказа (в т.ч. его районов нефтедобычи). Севастополь – главная военно-морская база Черноморского флота. Владеющий Севастополем – владеет Крымом и, перефразируя Библию, простирает длань свою над всем регионом.

Немцы очень хорошо это понимали, кроме того, они весьма высоко оценивали опасность, которую представляла советская авиация, базирующаяся в Крыму, для нефтепромыслов Румынии. Поэтому Крым с самого начала войны стал предметом пристального внимания гитлеровских стратегов, а Севастополь подвергся первой бомбардировке уже 22 июня 1941 года, в самый первый день войны. Ключевое стратегическое положение города вынуждало немцев не забывать о нём, несмотря на кризис нехватки сил и грандиозные баталии, развернувшиеся севернее, на Украине и далее. А в конце октября 41-го Севастополь стал не только портом и аэродромом, но и полем боя. На 250 дней, с ноября 1941-го до июля 1942-го.

Оборона Севастополя. Морская пехота, 1942

Оборона Севастополя. Морская пехота, 1942О том, какое значение Германия придавала Севастополю и Крыму, свидетельствует тот факт, что даже в разгар сверхважных для Рейха наступлений на Сталинград и Кавказ, на фоне непрекращающейся осады Ленинграда битва за полуостров продолжалась с неослабевающим накалом. Для штурма военно-морской базы СССР противник не пожалел знаменитого 8-го авиакорпуса Рихтгофена и сосредоточил группировку крупнокалиберных орудий, которые были ему так нужны под Ленинградом. Расход боеприпасов при штурмах Севастополя был невероятным – около тонны бомб на одного убитого или раненого советского солдата. В отдельных эпизодах сражающиеся советские войска оттягивали на себя до четверти всей немецкой авиации на Востоке. В немецкой истории войны Севастополь заслуженно считается одной из сильнейших крепостей мира, а её захват – великим военным успехом Рейха.

Подбитый Т-26, Севастополь, 1942

Подбитый Т-26, Севастополь, 1942Тем не менее, несмотря на упорную оборону и стойкость защитников, 1 июля 1942 года Севастополь пал… В тот год и месяц только очень оптимистичный или очень прозорливый человек мог сказать, что со временем (и по историческим меркам – довольно скоро) судьба переменится. Однако так и случилось. Менее чем через два года, весной 1944 года, Советский Союз вернулся в Крым, чтобы забрать своё.

1944 год стал временем грандиозных баталий, когда СССР уже преодолел кризис предыдущ

warspot.ru

«Освобождение Севастополя в 1944 г.»

Итак, во второй половине апреля 1944 года немцы и румыны контролировали в Крыму только Севастополь и внешний обвод его укреплений. К этому времени их войска имели перед собой две противоположные задачи. С одной стороны, из Крыма начали эвакуацию, выввозя, главным образом, тыловиков и румын. С другой соторны, Гитлер требовал удерживать Севастополь как можно больше, поскольку от способности СССР контролтровать Черное море зависела позиция Турции. Хорошие же отношения с Турцией были для Германии критически важны. поскольку именно оттуда шли контрабандные поставки хромовой руды.

Поэтому главное внимание оборонявшихся было сосредоточено на удержании господствующих высот Сапун-гора и Сахарная головка, прикрывавших Севастопольскую бухту от наблюдения и прицельного артиллерийского обстрела. К 20 апреля в составе 17 армии еще оставалось около 120 тысяч человек. Около 70 тысяч немцы эвакуировали с момента начала крымской операции и около 30 тысяч составили потери убитыми и пленными (13 тысяч — немецкие потери и 17 тысяч — румынские).

Советские войска ставили своими главными задачами освободить Севастополь и сорвать эвакуацию немцев.

23 апреля части 4-го Украинского фронта пошли вперед. Артподготовка была слабой, упорной обороны от противника не ожидали. Однако советское наступление быстро завязло в минных полях и лесах, подожженных немцами. Войска смогли взять несколько опорных пунктов, но решительного успеха не добились. На пересеченной местности советские танки, от которых пехота была отсечена сильным артиллерийским и минометным огнем, впервые понесли большие потери от экзотического на тот момент оружия — ручных реактивных гранатометов «Офенрор» и «Панцерфауст».

В ходе боёв, продолжавшихся с 23 по 25 апреля, войска 4-го Украинского фронта потеряли 1150 человек убитыми и 4629 ранеными.

Для освобождения Севастополя нужен был планомерный штурм. Его подготовка началась незамедлительно.

Гаубица Б-4 на позиции

Период подготовки к штурму не означал передышки и спокойной жизни для немцев и румын, засевших в Севастополе. В это время не только подвозилась боевая техника, пополнялись войска и боекомплект. Велась активная разведка и уничтожение выявленных ею элементов огневой системы противника. С 16 апреля по 4 мая войска 4-го Украинского фронта израсходовали 641 вагон боеприпасов, в том числе 400 280-мм и 1700 203-мм выстрелов на уничтожение ДОТов, бункеров и артиллерийских батарей.

Чтобы вынудить противника раздёргать свои резервы в разные стороны, были предусмотрены два этапа операции. 5 мая должны были начаться активные действия на участке 2-й гв. армии севернее Севастополя по направлению к Северной бухте, а 7 мая на южном участке Приморская и 51-я армии ставили шах и мат немецкой группировке, вцепившейся в город русской славы. Такая разница во времени позволяла последовательно сосредоточить всю мощь авиации сначала на одном участке удара, а затем на другом.

4-й Украинский фронт насчитывал к этому времени 242 тыс. человек, 5541 орудие и миномет, 340 танков и САУ. Если в начале апреля 1944 года фронт имел перед собой в Крыму сопоставимого по силам противника, то в мае соотношение сил резко изменилось.

Противник на 5 мая 1944 г. имел в боевом составе: солдат и офицеров — 72,7 тыс. человек, орудий и минометов — 1775, пулеметов — 2355, танков и штурмовых орудий — 50, самолетов — до 100. Общая длина внешнего обвода обороны доходила до 35 км. На километр фронта противник имел свыше 2000 человек, 67 пулеметов, свыше 50 орудий и минометов. Это очень высокие плотности для обороны, тем более в таком укрепрайоне. За период с 20 апреля по 3 мая было эвакуировано 13.400 немецких и около 29.000 румынских солдат.

Всё это время командовавший оборонявшейся в Крыму 17-й немецкой армией генерал-полковник Йенеке бомбардировал ставку Гитлера и штаб группы армий депешами о необходимости срочной эвакуации своих войск. В результате 29 апреля он был отстранен от занимаемой должности и заменен ранее командовавшим 5-м корпусом генералом Альмендингером.

Генеральный штурм Севастополя начался утром 5 мая после 1,5-часовой артиллерийской подготовки. Это был пока не главный, а вспомогательный удар, имевший целью сковать резервы противника. Наносился он соединениями 2-й гвардейской армии на северном фронте укрепленного района в направлении станции Мекензиевы горы. Войска противника оборонялись с отчаяньем обреченных. Вторые эшелоны полков были введены в бой уже за вторую траншею. Бои продолжались до темноты, многие пункты обороны переходили из рук в руки по много раз. Несмотря на все приложенные усилия, советским войскам удалось лишь вклиниться в оборону противника на глубину до километра. Наша авиация господствовала над полем боя, причиняя большие потери оборонявшимся, наносила удары по артиллерийским позициям и аэродрому на мысе Херсонес, но сама несла ощутимые потери от зенитного огня и истребителей противника. Достаточно сказать, что за период с 5 по 12 мая потери армии составили 111 машин (с 7 апреля по 12 мая — 266 самолетов), в т. ч. 36 от огня с земли, 38 в воздушных боях и 32 не вернувшимися с заданий. Не удалось также исключить удары авиации противника по нашим наступавшим войскам.

На следующий день гвардейцы ввели в бой вторые эшелоны дивизий. Сражение закипело с новой силой. Несмотря на то, что нашим войскам противостояли лишь остатки 50, 336-й и 2-й румынской горнострелковой дивизий, продвижение по результатам дня составило лишь около 500 метров. Послевоенный анализ показал, что ввести противника в заблуждение относительно направления главного удара все-таки не удалось. В частности, германская воздушная разведка вскрыла сосредоточение соединений 19-го танкового корпуса в районе селения Камары, в направлении на Сапун-гору. В результате отражавший на протяжении двух дней советские атаки 49-й горнострелковый корпус получил на усиление лишь один гренадерский полк из резерва армии, но ни одного солдата из состава войск, оборонявшихся в районе Сапун-горы.

Утром 7 мая в наступление перешли части 51-й и Приморской армий. Концентрация орудий на километр фронта составляла от 205 до 258 стволов, и по записям в журнале боевых действий 17-й армии была «сравнима по концентрации с примерами Первой мировой войны». Самолеты 8-й Воздушной армии совершили 2105 вылетов. На германские позиции обрушились тонны смертоносного метала, но прорыв, начавшийся в 10:30, не стал от этого легкой прогулкой. Немцы часто контратаковали, то и дело возникали рукопашные схватки. Наши штурмовые подразделения несли значительные потери, но продолжали двигаться вперед. Только в 19:30 дивизии обеих армий смогли укрепиться на гребне Сапун-горы.

Румынское тяжелое орудие, брошенное в Севастополе

Штурмовавшие 7 мая Сапун-гору части четырех стрелковых дивизий потеряли 308 человек убитыми и 1092 человека ранеными.

Немцы начали отходить и перед фронтом 2-й гвардейской армии. Вечером наши части взяли станцию Мекензиевы горы. Сократив линию фронта и временно оторвавшись от советских войск на указанном направлении, немцы попытались создать ударный кулак и в ночь на 8 мая отбить позиции на Сапун-горе, но этот план провалился. Теперь крах стал очевиден, но германскому верховному командованию, чтобы понять это потребовалось еще сутки. 8 мая западнее Сапун-горы продолжались тяжелые бои, главным образом из-за задержки с вводом в бой вторых эшелонов армий. На северном фронте немцы продолжали отступление и к исходу дня вышли к берегу Северной бухты. В 03:15 9 мая наконец-то поступил приказ о полной эвакуации крепости.

Советские танки входят в Севастополь

Утром 9 мая вступили в бой танки 19-го корпуса. Первым боевым призом для одной из его бригад стало уничтожение на Приморском шоссе отходящей колонны немецкой артиллерии. В тот же день немцы начали переправляться на южный берег Северной бухты.

Теперь обороняющимся предстояло дождаться судов. Весь день немцы продолжали сдерживать наше наступление, отступая от рубежа к рубежу. Войска 2-й гвардейской армии форсировали на подручных средствах Северную бухту, 51 -и армии — к вечеру овладели Севастополем, однако стремительный бросок 19-го танкового корпуса к причалам на Херсонесе сорвался. На рассвете по изготовившимся для наступления танкам нанесла удар немецкая авиация. Он оказался совершенно внезапным и сопровождался серьезными потерями. Погибли начальник штаба корпуса и командир одной из танковых бригад.

Этот удар стал последним, произведенным германскими самолетами с аэродрома на мысе Херсонес. Еще 8-го числа он оказался в пределах достигаемости огня советских орудий с Сапун-горы. «Последний аккорд» Люфтваффе привел к тому, что танковый корпус начал наступление с опозданием и выйдя к вечеру к немецким позициям на «Турецком валу» был остановлен огнем 88-мм зенитных орудий. Истощенные трехдневными боями соединения Приморской армии расстреляли почти весь боекомплект и не смогли поддержать атаку. Наступление было отложено до утра следующего дня, когда в бой планировалось ввести армейский резерв — 128-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

Несмотря на то, что это соединение перебрасывалось к линии фронта на грузовиках, в срок оно не успело. Наспех подготовленная атака началась только в 16 часов и успеха не имела. Так остатки 17-й армии выиграли еще два дня, поскольку на 11-е советское командование спланировало лишь подготовку нового штурма, подтягивание артиллерии и пополнение боезапаса действующих частей за счет бездействующих. Последний бой был намечен на утро 12 мая.

Советские танки входят в Севастополь

Освобожденный Севастополь.

Тем временем немцы отправили для эвакуации первые конвои. Несмотря на сложившийся стереотип о «немецком орднунге», на самом деле в немецких морских штабах в Крыму и Констанце царила неразбериха, командиры в Румынии и Севастополе фактически не имели связи друг с другом, и в результате немецкие суда отправляли «вслепую», не имея какого-либо представления о текущей обстановке вокруг Севастополя. Это и обусловило разгром конвоя «Парсиваль», вошедшего в Севастопольскую бухту, северный берег которой был уже занят войсками 2-й Гв. армии, к рассвету 9-го числа. Открывшие огонь в утреннем предрассветном тумане советские орудия стреляли с дистанций всего в несколько сотен метров, а потому били почти без промаха.

Пока противник разобрался в чем дело, многие суда были уже потоплены или тяжело повреждены. В бухте погибли буксир «Гюнтер», лихтеры «Бессарабия», «Вар», охотники «Uj 2313» и «Uj 2314″2, а также несколько сторожевых катеров. Многие корабли получили в ходе обстрела серьезные повреждения, и затонули, возвращаясь в Румынию.

Днем под плотным обстрелом оказались и причалы в бухтах Казачья и Камышовая, в которых по согласованному с армейским командованием замыслом и планировалось осуществить посадку основной массы эвакуируемых. Огонь наших артиллеристов даже с закрытых позиций оказался довольно точен. Получив ряд попаданий, танкер «Продромос» (877 бр.т) из состава прибывшего конвоя «Артист» затонул.

Широко известное фото. На переднем плане уничтоженный румынский танкер «Продромос», правеее вдали виден сгоревший буксир «Гюнтер».

Расстрел немецких судов нашей полевой артиллерией имел огромное значение для последующей эвакуации. Немецкие капитаны теперь боялись подходить вплотную к берегу и предпочитали бросать якорь вне радиуса действия советской артиллерии. Из-за этого во-первых, процесс погрузки войск на суда резко замедлился (их приходилось перевозить на мелких плавсредствах на крупные суда), во-вторых, они находились вне «зонтика» немецкой береговой зенитной артиллерии и теперь могли полагаться только на немногочисленные корабельные зенитные автоматы. И теперь эвакуация превратилась в избиение немецких плавсредств советской авиацией.

Первым ударом стал разгром конвоя «Патрия». Караван, состоявший из новейших теплоходов «Тотила» и «Тея» прибыл к Херсонесу утром 10 мая и начал загружаться с помощью плавсредств 770-го саперного полка. Именно в этот момент над транспортами появились наши штурмовики. Первый удар девятки «Илов» из 47-го ШАП оказался безуспешен, но последовавший почти сразу же налет восьмерки машин из 8-го ГШАП дал прекрасные результаты. «Тотила» получил попадание трех ФАБ-100, после чего загорелся и лишился хода. Одна из бомб вызвала пробоину в носовой части.

Теплоход «Тотила» под ударом

Затем в атаку вышла ударная группа 13-го гвардейского ДБАП состоявшая из шести «Бостонов»-топмачтовиков, поддержанных четырьмя штурмовиками A-20G-30. Все это предрешило судьбу судна — спустя полчаса оно скрылось под водой. Ввиду близости берега и наличия большого числа мелких кораблей, потери при гибели «Тотилы» не могли быть слишком большими и вряд ли превысили пару-тройку сотен человек. Судя по всему, кое-что перепало и на долю теплохода «Тея», который, видимо, получил некоторые повреждения входе этих ударов, поскольку поспешно прервал погрузку и взял курс на юго-запад. К остаткам конвоя присоединились также паромы Зибеля и штурмботы 770-го полка. По данным сухопутчиков, подтвержденных показаниями командира саперно-десантной части, оба судна приняли не более 3000 человек, что составило примерно треть их расчетных возможностей и вызвало большое возмущение со стороны командования 17-й армии.

Зная, что как минимум один транспорт все еще продолжает уходить от берегов Крыма, штаб ВВС решил продолжать удары. В 09:55 нового попадания в «Тею» добились шесть штурмовиков 8-го ГШАП. Решающий удар был нанесен в 13:15 шестеркой «Бостонов» 13-го ГДБАП, атаковавших топмачтовым методом. Попадания еще двух ФАБ-100 пришедшиеся в область ватерлинии не оставили немцам ни единого шанса на спасение. «Тея» начала медленно погружаться. Пока она тонула, ее успели пробомбить еще пять Пе-2 и такое же число Ил-4. Около 15:30 теплоход затонул. Поскольку в момент гибели рядом с ним, по немецким данным, находились лишь тральщики «R 35» и «R 164» (с наших самолетов каждый раз обнаруживались одна БДБ и тральщик), спасти удалось всего около 400 человек. Подводя итог потерь противника их можно оценить примерно в 1500-2000 человек, не более, несмотря на явное стремление германского морского командования завысить эту квоту до 7000-8000. Таким странным способом местное командование Кригсмарине пыталось опровергнуть обвинения в потере управления морскими перевозками и собственные ошибки. Для нас же разгром конвоя «Патрия» оказался на редкость бескровным. Лишь в первом налете повреждения от зенитного огня получили четыре Ил-2.

Ночью 10 мая командующий 17 армией генерал Альмендингер эвакуировался из Крыма на торпедном катере, оставив за себя в Крыму командира 49-го корпуса генерала Хартмана

11 мая эвакуация продолжилась, сопровождаемая жестокими налетами советских ВВС. Те из немецких солдат, кому все-таки удалось покинуть «мыс смерти», оставили довольно красноречивые воспоминания о царившем беспорядке. Лейтенант А.Виммер из 70-го батальона связи позднее вспоминал: «Мы ждали там (на м.Херсонес) до 06:00 утра, подвергаясь сильному артобстрелу и ударам авиации противника, которые выводили людей из строя. Наконец, появились две самоходные баржи. Первая баржа простояла только несколько минут, загрузилась наполовину и немедленно отошла. На вторую баржу я погрузился со своими людьми. Эта баржа тоже наполовину загрузилась и тоже хотела немедленно отойти. Я выхватил свой пистолет, подошел к командиру баржи и пригрозил его расстрелять, если он отойдет от пристани… Командир баржи увидел большой поток тяжелораненых и уже не сопротивлялся, помог вместе с матросами погрузить их всех на баржу. Он действительно теперь загрузился достаточно».

В этот день наконец отличились советские подлодки. Около 06:00 утра в 60 милях юго-восточнее Констанцы подводная лодка «Л-4» обнаружила быстроходный конвой «Астра». Не имея возможности сблизится с целью, командир лодки капитан-лейтенант Поляков принял решение стрелять четырехторпедным веером с дистанции 12 каб. Противник поздно заметил след торпед, и в 06:14 неповоротливый танкер «Фредерик» получил попадание одной из них.

Взрыв пришелся на район машинного отделения, и хотя поступление воды внутрь корпуса удалось остановить, судно полностью лишилось хода. Выход мог быть только один — «Фредерик», который в случае прибытия к Херсонесу мог принять до 10.000 солдат, надлежало буксировать в Констанцу. При осмотре в порту выяснилось, что у танкера полностью уничтожена машина и восстанавливать его пришлось уже нам после войны.

С рассветом 11 мая воздушно-морское сражение советских ВВС с немецкими конвоями закипело с новой силой. Меткое попадание ФАБ-100, сброшенной одним из шести Илов 8-го ГШАП в 08:53, вызвало детонацию боеприпасов на пароходе «Данубиус». Произведенная около 11:00 атака самолетов завершилась попаданием бомбы в транспорт «Хельга». Также внимание операторов в штабе ВВС привлек конвой «Овидиу». В 10:50 суда были настигнуты 12 штурмовиками 47-го ШАП, сумевшими нанести минному заградителю «Романия» серьезные повреждения, он загорелся и потерял ход. В 11:01 горящее судно пробомбили пять Ил-4 и добавили ему новые повреждения. Наконец в 11:35 остатки каравана были вновь атакованы 13 штурмовиками из состава 8-го ГШАП. Гвардейцы, получившие в последние дни значительный опыт ударов по морским целям, продемонстрировали противнику свое возросшее мастерство: в румынский эсминец «Фердинанд» попало сразу три ФАБ-100 и несколько реактивных снарядов! Сильно пострадали мостик, радиорубка, а в особенности корма, в которой начался пожар. Потери экипажа составили 12 убитых и 28 раненых. В последующие часы внимание командование ВВС ЧФ привлекли новые караваны, направившиеся обратно, а потому эсминцу противника удалось спастись.

Последняя серия налетов, произведенная во второй половине дня, имела в качестве целей минзаг «Романия» и пароход «Хельга». Между 16:13 и 19:30 только флотские летчики произвели шесть налетов в которых приняли участие в общей сложности пять Ил-4, восемь Пе-2, и 26 Ил-2 (17 машин из состава 8-го гвардейского и девять из состава 47-го штурмового авиаполков). В ходе пятого налета в 18:55 девятка штурмовиков 47-го полка добилась попадания бомбы в машинное отделение «Хельги», после чего немцы оставили надежду использовать пароход и он был потоплен 88-мм артиллерией десантной баржи.

В 01:00 12 мая, в соответствии с планом, немецкие части оставили позиции на Турецком валу и ускоренным маршам двинулись к причалам. Солдаты естественно не могли предположить, что на причалах большинство их ожидает не погрузка на корабли, а скорая смерть или плен.

Незадолго до полуночи под погрузку стал конвой «Волга». С оставшихся у Херсонеса паромов, штурмботов и барж суда приняли немало солдат (например «Мурджеску» около 1000, а «Дакия» — 1200). Все это время не прекращался обстрел причалов и атаки ночных бомбардировщиков. Они были не так успешны, как дневные, но около 02:00 ночи, в момент погрузки «Дакия» получила попадание 100-кг бомбой, взрыв которой нанес легкие повреждения силовой установке, но зато убил трех членов экипажа и 25 эвакуируемых.

Отдельные отряды барж продолжали осуществлять прием людей вплоть до 5 часов утра. Некоторые баржи побили все рекорды вместимости, приняв на борт до 1100 человек. Всего же в последнюю ночь суда приняли от 10 до 12 тыс. человек, но еще не менее 25 тыс. осталось на берегу. Впрочем, с ними вскоре все было кончено.

В первом часу ночи 12 мая разведчики 32-й гв. стрелковой дивизии захватили в плен немецкого солдата, который сообщил, что войска получили приказ об отходе к причалам на мысе Херсонес. В 03:00 утра после сильного артналета, в котором приняло участие около 1000 орудий, советские войска перешли в наступление. Спустя полтора часа поступило донесение о занятии вражеских позиций на Турецком валу. В прорыв вошел 19-й танковый корпус. Бой с противником, практически полностью лишенным тяжелого вооружения, превратился в избиение. Почти каждый советский снаряд, ложившийся в толпах деморализованных немцев, находил себе многочисленные жертвы. Около 08:00 утра принявший на себя командование остатками 17-й армии командир 73-й дивизии генерал Беме капитулировал. Вместе с ним в плен попал командир 111-й дивизии генерал Грюнер, а командира 336-й дивизии генерала Хагемана нашли среди убитых.

Тот факт, что немцы потеряли трех из пяти комдивов, говорит сам за себя. Количество пленных, взятых на Херсонесе, составило 21.200 человек, а за весь период с 7 по 12 мая — 24.361 солдата и офицера. Впечатление от разгрома 17-й армии прекрасно передал британский репортер А.Верт, посетивший район последних боев уже спустя три дня:

«Вид Херсонеса внушал ужас. Вся местность перед земляным валом и позади него была изрыта тысячами воронок от снарядов и выжжена огнем «катюш». Здесь все еще валялись сотни немецких автомашин, однако часть их советские солдаты успели уже вывезти. Земля была сплошь усеяна тысячами немецких касок, винтовок, штыков и другим оружием и снаряжением. Советские солдаты собирали сейчас все это имущество в большие кучи; им помогали присмиревшие немецкие военнопленные; по их виду чувствовалось, как они счастливы, что остались в живых… Земля была густо усеяна также обрывками бумаг — фотографий, личных документов, карт, частных писем; валялся здесь даже томик Ницше, который до последней минуты таскал с собой какой-нибудь нацистский «сверхчеловек». Почти все трупы были захоронены, но вода вокруг разрушенного маяка кишела трупами немцев и обломками плотов, которые покачивались на волнах, плескавшихся у оконечности мыса Херсонес…»

Однако не всем немцам, оказавшимся на палубах кораблей, было суждено увидеть румынские берега. Им еще предстояло пережить день 12 мая. В 12:25 11 Ил-2 из состава 8-го ГШАП добились нескольких попаданий в пароход «Гёйзерих». Судно загорелось и потеряло ход. Его взяли на буксир, но оно вскоре затонуло. В 16:21 другой транспорт «Дуростор» последовательно атаковало 12 пикирующих бомбардировщиков из состава 40-го БАП. После попадания двух ФАБ-250 транспорт продержался на поверхности всего полчаса. Среди немецких кораблей, получивших тяжелые повреждения, в этот день был охотник «Uj 309», который также затонул после от ударов авиации.

Что касается наших субмарин, то единственным их подтвержденным успехом стал факт потопления десантной баржи «F 130», которая была обнаружена в 08:27 верхней вахтой «С-33». При сближении и обстреле из 45-мм полуавтомата, выяснилось, что она брошена противником. При осмотре выяснилось, что она битком забита телами немецких солдат, причем некоторые из них еще подавали признаки жизни! Поскольку при данных обстоятельствах никакой помощи им оказать было нельзя, то в 12:16 БДБ была потоплена огнем из 100-мм орудия. Кроме того, с определенной долей уверенности можно также утверждать, что в 21:12 «Щ-201» потопила другую быстроходную баржу «F 568».

Ведомство Геббельса поспешило объявить эвакуацию успешной, но сухопутные командиры были иного мнения. Генерал Альмендингер отправил командующему группой армий «Южная Украина» телеграмму такого содержания:

«По сообщению радио, вице-адмирал Бринкман, командующий ВМФ на Черном море, и контр-адмирал Шульц, морской комендант Крыма, были награждены рыцарскими крестами как «организаторы эвакуации бойцов Крыма».

Вы, господин генерал-полковник, понимаете, с каким возмущением и горечью каждый воин 17-й армии воспринимает это сообщение. Мы видим только одно объяснение этому, а именно, что это награждение произошло ввиду неправильной информации служебных инстанций ВМФ. Провал организации эвакуации ВМФ и безрассудство морского командования Крыма стали виной потери большого количества лучших воинов армии. Я прошу Вас, господин генерал-полковник, в этом вопросе представлять армию по поводу расследования военным судом этого чрезвычайного провала.»

Что бы не заявляли немцы, 17-я армия в Крыму потерпела жестокое поражение. Обычно наши бывшие противники повторяют одни и те же цифры: в Крыму на начало апреля было 229-235 тысяч солдат, морем эвакуировались 130 тысяч и еще 21 457 воздухом, следовательно потери составили около 80 тысяч — чуть более трети. Казалось бы, все сходится, но при более пристальном рассмотрении вся эта «бухгалтерия» трещит по швам. Во-первых, выясняется, что в число эвакуированных морем оказались включены 11 358 гражданских лиц и 4260 военнопленных, которых к военнослужащим 17-й армии уж никак не отнесешь. Во-вторых, немецкие историки скромно умолчивают о том, что люди перевозились не только в Констанцу, но и в противоположном направлении. Только маршевые подразделения составили не менее 4 тысяч, кроме того, самолеты доставили немалое число отпускников. Все это увеличивает безвозвратные потери 17-й армии по меньшей мере до 100 — 105 тысяч. Таким образом, заявленная Совинформбюро цифра пленных солдат и офицеров противника за весь период боев в Крыму — 61 587 человек — отнюдь не вызывает удивления. Здесь уместно заметить, что наши людские потери (17.754 человека безвозвратные и 67.065 санитарные) были гораздо меньше, то есть соотношение по безвозвратным потерям достигает приблизительно 1 к 5,5 в нашу пользу — блестящий результат! Что касается техники, то наши потери составили 171 танк и САУ, 521 орудие миномет, 179 боевых самолетов ВВС Красной Армии и 90 ВВС ЧФ.

Пленные.

Трофейные немецкие самоходные орудия

Подсчет потерь противника можно продолжить и дальше. Если к безвозвратным прибавить санитарные: 15 535 раненных, вывезенных морем и 16 387 воздухом, то получается, что 17-я армия потеряла до 60% своего личного состава. Учитывая, что из эвакуированных 39 944 (по другим данным 36 557, в т. ч. около 7 тысяч раненных) относилась к военнослужащим румынской армии, которые по признаниям самих немцев «были уже мало, на что годны», а еще 15 391 к категории «восточных добровольцев», то получается, что от армии осталось всего 50-55 тысяч немцев, способных держать оружие в руках. Из этого числа здоровые солдаты боевых подразделений (пехотинцы) вряд ли составляли более 7-10 тысяч человек. В подтверждение можно привести доклад генерала Хартмана, который в частности указал, что из состава 98-й пехотной дивизии в Румынии оказалось лишь около 600 человек (без раненых)! На начало апреля дивизия насчитывала около 12 тысяч, а на 10 мая -3127 солдата. Кроме 73-й пд, сформированной фактически заново, поскольку ее штаб остался на Херсонесе, ни одна из пяти немецких дивизий 17-й армии не воссоздавалась.

Херсонесский аэродром с трофейными самолетами.

Мыс Херсонес

Немецкая техника на мысе Херсонес

Финал.

sdelanounas.ru

К 75-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков: Севастополь в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Одной из самых ярких страниц истории Великой Отечественной войны является героическая оборона Севастополя 1941–1942 гг., во многом повлиявшая на ход боевых действий на советско-германском фронте и принесшая городу всемирную славу.

Еще не ощетинилась против врага Брестская крепость, мирно спали Смоленск, Киев и Минск, а на севастопольской земле уже гремели первые взрывы. Город и флот подверглись налету фашистской авиации почти за час до начала войны, так как в планах гитлеровского командования Севастополь, главная база Черноморского флота, значился среди объектов первоочередного уничтожения. Но противник был задержан у стен города-героя на 250 дней, в течение которых 11-я немецкая армия предприняла три наступления на город: в ноябре, декабре 1941 г. и июне 1942 г. Отсчет этим героическим дням начался 30 октября 1941 г. с залпов 54-й береговой батареи. Еще 16 стационарных береговых батарей Черноморского флота в течение всей обороны поддерживали огнем сухопутные войска.

Бойцы 7 бригады морской пехоты ЧФ Васильченко А.Г., Павликов И.Н., Сушин Д.А., Комиссаров Н.Я. На их боевом счету – 400 уничтоженных солдат и офицеров противника. Севастополь. 1942 г.

Силы армии и флота объединили в Севастопольский оборонительный район, образованный 4 ноября 1941 г. под командованием вице-адмирала Ф.С. Октябрьского. Превосходству врага в численности, вооружении, боевой технике моряки-черноморцы и воины Приморской армии противопоставили своё беспримерное мужество. Не сумев взять город сходу, враг перешел к подготовке штурма основными силами. Решающую роль в отражении ноябрьского наступления противника сыграла береговая, зенитная и корабельная артиллерия. Ценой больших потерь противнику удалось лишь вклиниться на 1–4 км в передовую оборонительную полосу с юго-восточного направления. 17 декабря 1941 г. противник предпринял второе наступление на Севастополь, направив главной удар через Мекензиевы горы к Северной бухте. Положение было очень тяжелым, но, благодаря экстренной доставке подкрепления кораблями Черноморского флота, войска Севастопольского оборонительного района нанесли врагу контрудар и отбросили его части на главном направлении, ликвидировав угрозу прорыва. В итоге враг потерял до 40 тысяч своих солдат и офицеров и большое количество техники.

С первых дней обороны Севастополь «ушел под землю». Под руководством городского комитета обороны в штольнях Инкермана и Троицкой балки были созданы два спецкомбината, где было изготовлено более 900 тысяч единиц артиллерийского вооружения и боеприпасов, сшито 75 тысяч комплектов обмундирования, свыше 23 тысяч пар обуви. Там же, под землёй, находились госпитали, детские сады, школы, кинотеатр.

Связь города с Большой землей осуществляли корабли Черноморского флота. Ими было совершено 207 рейсов в осажденный Севастополь, доставлено более 90 тысяч бойцов, 21 тысяча тонн военных грузов; эвакуировано почти 30 тысяч раненых, 15 тысяч жителей, 8 тысяч тонн ценных грузов и оборудования; проведено 407 стрельб по позициям неприятеля.

Главный калибр. Линкор «Парижская Коммуна». Черное море. 1941 г.

Для третьего наступления на Севастополь противником было выделено семь немецких и две румынские дивизии, восемь отдельных полков, 2 тысячи артиллерийских орудий и минометов, 150 танков, 1000 самолетов, сверхмощная пушка «Дора» калибром 800-мм и весом снаряда в семь тонн. Создавалось впечатление, что гитлеровцы намеревались штурмовать не город, а немалое суверенное государство. К началу июня 1942 г. их войска превышали войска Севастопольского оборонительного района по численности в два раза, по артиллерии в полтора раза, в танках и авиации противник имел абсолютное превосходство. В мае–июне 1942 г. на каждый квадратный метр севастопольской земли было сброшено до полутора тонн смертоносного металла. Позже фельдмаршал Э. Манштейн признавал, что в период Второй мировой войны немцы никогда не достигали такого массированного применения артиллерии, как в этом наступлении на Севастополь. А город держался еще целый месяц.

Офицеры 323 отд. зенитного артдивизиона 25 стрелковой Чапаевской дивизии у фрагментов сбитого огнем батареи дивизиона немецкого самолета «Ю-88». Второй слева – политрук Рева М.Н., военком батареи. Севастополь. Мекензиевы горы. Март 1942 г.

Оборона Севастополя завершилась 4 июля 1942 г. В районе мыса Херсонес отдельные группы защитников держались до 12–17 июля. 16 километров, отделявших передний край от центра Севастополя, враг шел восемь месяцев, потеряв на этом пути 300 тысяч своих солдат и офицеров.

На переднем крае обороны. Севастополь. 1942 г. Фото Б. Шейнина.

Историческое и военно-политическое значение обороны Севастополя огромно. В самый трудный период войны Севастополь, окруженный с суши и блокированный с моря, не имея достаточного прикрытия с воздуха, 250 дней героически сражался с превосходящими силами противника, оттянув на себя одну из самых крупных группировок вермахта, нанеся ей большой урон, что в значительной степени затормозило продвижение войск противника к Волге и на Кавказ и тем самым способствовало срыву его стратегических планов на южном крыле советско-германского фронта.

Атака морской пехоты. Севастополь. 1941 г. Фото Б. Эйберга.

Говоря о значении боев под Севастополем в 1941-1942 гг., маршал Г.К. Жуков отмечал: «Оборона Севастополя была одной из тех оборонительных операций начала войны, которые заложили фундамент будущей победы».

Огонь по врагу ведет орудийный расчет ст. лейтенанта И. Комарова 265 корпусного артполка Приморской армии. Севастополь. Мекензиевы горы. 1942 г. Фото Б. Эйберга.

Оккупировав город на 22 месяца, гитлеровцы мстили всему, что здесь осталось: людям (повешено, сожжено, расстреляно, утоплено в море 27 тысяч, угнано в Германию 45 тысяч человек), руинам и самому имени города, переименовав его в Theoderichshafen (гавань Теодориха). Но, даже установив жесточайший «новый порядок», они не могли чувствовать себя хозяевами на севастопольской земле. В городе действовала подпольная организация под руководством В.Д. Ревякина, а в окрестностях – Балаклавский и Севастопольский партизанские отряды.

Горящий Севастополь. Май 1942 г. Фото Б. Шейнина.

Оставляя Севастополь, его защитники поклялись вернуться. И они вернулись весной 1944 г.

Бои по освобождению Севастополя – заключительный этап Крымской наступательной операции, проведенной войсками 4-го Украинского фронта под командованием генерала армии Ф.И. Толбухина, и Черноморским флотом. Начав наступление 8 апреля 1944 г. соединения фронта за 7 дней освободили почти весь Крым, вышли к внешнему оборонительному обводу Севастопольского укрепрайона и завязали бои с целью его прорыва сходу. С 16 по 25 апреля, почти ежедневно переходя в атаку, части шести армейских корпусов овладели Балаклавой и селами в пригородах Севастополя. Взять город сходу не удалось. Было принято решение о более тщательной подготовке к наступлению. К 4 мая она была завершена. Советские войска имели подавляющее превосходство над противником: 253 тысячи человек, более 5 тысяч орудий и минометов, 1 тысячу самолетов, 106 танков.

5 мая 1944 г. на Северной стороне в бой вступила 2-я гв. армия. А 7 мая 51-я и Приморская армии перешли в наступление на главном участке фронта – Сапун-гора – Карань, откуда открывался самый короткий путь к Севастополю. Сапун-гора – естественная преграда длиной 8 км, высотой 240 м над уровнем моря. Траншеи, блиндажи, минные поля, более 70 дотов и дзотов сделали ее «каменным фронтом». Однако благодаря высокой плотности артиллерийского огня (230-258 стволов на 1 км фронта), бомбоштурмовым ударам авиации, совершившей за день более 2 тысяч самолето-вылетов, мужеству и отваге бойцов Сапун-гора была взята за 9 часов, что предрешило освобождение Севастополя.

К исходу 9 мая 1944 г., ровно за год до общей победы над фашизмом, Севастополь был очищен от врага. В час ночи 10 мая 1944 г. Москва от имени Родины салютовала бойцам армии и флота 24 залпами из 324 орудий. 12 мая 1944 г. был взят последний рубеж обороны противника на мысе Херсонес. Безвозвратные потери 17-й немецкой армии в апреле–мае 1944 г. составили 33,7 тысяч солдат и офицеров. Войска 4 Украинского фронта и части Черноморского флота за это же время потеряли убитыми 17,5 тысяч человек. Крымская наступательная операция стала первой в истории войны крупной операцией, когда потери наших войск были намного меньше, чем потери противника.

От Севастополя осталось всего 7 зданий под крышами, от довоенного населения в 112 тысяч – чуть более 2 тысяч человек. Герой Советского Союза летчик М.В. Авдеев в мае 1944 года с горечью писал: «Севастополя нет. Есть место, на котором стоял город. От горизонта до горизонта горы и холмы дымящихся руин». А писатель Л.С. Соболев отмечал: «Вот, что осталось… от него – скалы, море, да солнце, да бессмертная слава, которая возродит эти груды камней».

sevmuseum.ru

Освобождение Крыма и Севастополя. 1944 год — История России

Для того, чтобы лучше понять значение освобождения Крыма и Севастополя в 1944 году, нужно возвратиться на два года назад и сказать несколько слов о героической обороне Севастополя — города русской славы — в 1941-1942 годах.

Немецко-румынские войска ворвались на Крымский полуостров еще осенью 1941 года. Но чтобы взять Севастополь им потребовалось 250 дней. Советские войска отчаянно оборонялись на небольшом плацдарме у ворот города, истощая соединения противника, которые в ином случае были бы быстро переброшены под Ленинград, Сталинград и, возможно, под Москву. Севастополь сражался до последнего солдата. Десятки тысяч вражеских военнослужащих так и остались лежать под его стенами.

Теперь посмотрим, что случилось в 1944 году. После успешно проведенных наступательных операций советских армий на юге Украины Крым фактически был отрезан от основного фронта германских армий, быстро отступающих на запад. Была освобождена Одесса, и Красная Армия вышла на реку Днестр.

Крым оказался фактически заперт с севера и востока. Командующий 17-й немецкой армии, оборонявшей полуостров, генерал Йенеке просил Гитлера как можно скорее эвакуировать из Крыма немецкие войска. Но Гитлер не соглашался на эту операцию. Не внял он и требованиям румынского диктатора Антонеску вывести из Крыма румынские войска. Гитлер сказал, что раз мы пришли на эту землю Крым должен остаться за Германией. Возможно, что в тот момент Гитлер продолжал мечтать о той сказочной земле в Крыму, которая, по его мнению, должна была появиться после окончательной немецкой победы. Полуостров, по его расчетам, должен был стать одним из главных курортов для германской арийской нации.

Не лишне будет отметить, что на полуострове находились важные аэродромы, которые позволяли противнику контролировать большую часть черноморского побережья. Для советских войск Крымский полуостров представлял собой и наилучший плацдарм для последующего рывка на Балканы. Являлось фактом, что дивизии 17-й немецкой армии и румынские соединения находились в плотном «мешке», и их дни были сочтены.

Осенью 1943 — зимой 1944 года Красная Армия не смогла сходу ворваться на Крымский полуостров с севера, тогда как на востоке Отдельная Приморская армия захватила лишь небольшой плацдарм в районе Керчи. Поэтому Ставка ВГК приступила к тщательной подготовке нового наступления, получившего название Крымской стратегической операции. Она планировалась на апрель 1944 года.

Для решающего удара Красная Армия сосредоточила две группировки. Основная группировка — 4-й Украинский фронт под командованием Толбухина — должна была наступать от Перекопа и залива Сиваш непосредственно на юг, выйти к Симферополю и дальше продвигаться к Севастополю. Вторая группировка — отдельная Приморская армия под командованием генерала Ерёменко — должна была наступать с плацдарма под Керчью в двух направлениях: на Симферополь и вдоль южного берега Крыма к Севастополю.

На пути советских войск немцы построили сильную оборону. Но возросший опыт советских войск и решительность наших командующих сыграли в прорыве вражеских укреплений самую выдающуюся роль. Наши войска подготовили немцам несколько сюрпризов. Артиллерийское наступление должно было стать не только неожиданным, но и детально продуманным. Немцы уже привыкли, что вначале советского наступления прежде всего обстреливается их первая полоса обороны. При этом немцы, как правило, отходили на запасные позиции, а после начала атаки вновь занимали оставленные рубежи. В этом случае советские бойцы сталкивались со сплошной стеной огня неподавленной немецкой обороны.

Толбухин решил действовать иначе. После кратковременного артиллерийского обстрела в атаку поднималась лишь небольшая часть солдат, которые выставляли перед собой чучела красноармейцев. Тем самым имитировался генеральный штурм. Немцы возвращались на свои позиции, но в этот момент их накрыл новый артиллерийский шквал огня. Враг нес колоссальные потери. Такая тактика позволила уже в первые два дня прорвать оборону противника и ввести в действие 19-й танковый корпус, завершивший оперативный прорыв немецкой обороны.

Красная Армия наступала стремительно, и немцы, боясь окружения, стали оттягивать свои войска с Керченского полуострова. Уже к 16 апреля наши войска вышли к Севастополю. Но сходу город взять не смогли. Господствующее положение в немецкой обороне принадлежало позициям на Сапун горе. В 1941 году эту же гору отчаянно обороняли советские войска. Несколько дней шла тщательная разведка местности.

Штурм Севастополя начался 5 мая 1944 года. Если немцы брали город 250 дней, то нашим войска буквально за 4 дня удалось взломать немецкую оборону, выйти на окраины города и выйти в гавань Севастополя. Во вражеских окопах шли ожесточенные рукопашные схватки. Советские воины проявляли поистине массовый героизм. Ровно за год до окончания Великой Отечественной войны, 9 мая 1944 года, Севастополь — город Славы, гордости русских моряков — был освобожден. Остатки немцев бежали на мыс Херсонес. Но тут их добивали прицельным огнем артиллерии, танков, авиации.

Остатки немецких и румынских частей с надеждой ожидали подхода кораблей и барж, чтобы эвакуироваться и спастись. Но их постигло горькое разочарование. Ни спустя сутки, как было обещано, ни позднее транспорты так и не появились на горизонте.

Советская авиация, господствующая на Черном море, теперь топила все немецкие корабли, шедшие на выручку своим войскам. Были уничтожены такие крупные суда, как «Тойя» и «Тотила». Вместе с ними ушли под воду свыше 20 тысяч немецких и румынских солдат.

Общие потери немецких и румынских войск намного превосходили потери Красной Армии. Если мы потеряли в этой операции 13 тысяч убитыми и 54 тысяч ранеными, то немцы и румыны только пленными потеряли 60 тысяч человек. А общие потери превысили 140 тысяч солдат и офицеров.

Это была выдающаяся операция в череде решающих ударов Красной Армии в 1944 году. Ее осуществляли командиры и рядовые бойцы, которые прошли горькую школу 1941-1942 годов. Теперь Красная Армия опускала карающий меч возмездия на голову ненавистного врага, разорявшего крымскую землю.

Полным освобождением Крыма был создан прекрасный плацдарм для дальнейших операций Красной Армии на южном направлении советско-германского фронта. Стало возможным планирование новых больших операций, в том числе Ясско-Кишиневской операции, предопределившей освобождение балканских стран. Добавим также, что уже в феврале 1945 года Крымская земля стала местом проведения Ялтинской конференции лидеров Большой тройки, на которой решались важнейшие вопросы послевоенного устройство мира.

Об авторе

Михаил Юрьевич Мягков — доктор исторических наук, научный директор Российского военно-исторического общества.

histrf.ru

Освобождение Крыма в 1944: 35-дневное побоище гитлеровцев

Крымская наступательная операция, задачей которой было освобождение Крыма от вермахта, началась 75 лет назад, 8 апреля 1944 г. Она закончилась 35 дней спустя: 12 мая 4-й Украинский фронт и Отдельная Приморская армия полностью разгромили немецкую 17-ю армию. Германский фюрер называл Крым «вторым Сталинградом» — эту землю немцы так же бесславно и спешно покинули.

Для А. Гитлера было очень важно сохранить контроль над Крымом как можно дольше. Полуостров — это центр морских и воздушных коммуникаций на Черном море, а кроме того, его захват Красной армией создавал условия для наступления на Румынию и Болгарию. Фюрер боялся, что его сателлиты могут отвернуться от Германии. Поэтому за Крым шли жесточайшие битвы. До 1944 г. Красная армия уже пыталась (неудачно) освободить полуостров. Керченско-Феодосийская десантная операция (26 декабря 1941 — 15 мая 1942 гг.) завершилась трагическим отступлением. 13 тыс. красноармейцев бежать не успели и укрылись в шахтах Аджимушкайских каменоломен под Керчью.

Аджимушкайские каменоломни (lifeglobe.net)

Месяцами они держали оборону против немцев, которые травили их газами, взрывали их тоннели, лишили их воды (советские воины находили места в штольнях, где вода капала со сводов). В опубликованных на днях Министерством обороны документах (прежде засекреченных или малодоступных) отражен ход боевых действий в Севастополе, Симферополе, Судаке, Ялте и Керчи. Есть там и дневник попавшего в ад Аджимушкая политрука 83-й мотострелковой бригады Александра Сарикова. 25 мая 1942 г. он записал: «Большевики не признают трудностей. Душат, убивают, ни капли воды, а жизнь должна итти своим чередом и никто не имеет права хныкать»; «Фрицы начали вновь душить газами […]. Дышать нечем, противогаз тоже отказывает, начинает хлор просачивать. Сегодня как никогда усиленно душит — на каждом выходе бросает шашки и гранаты. Вновь раздирающие вопли, зовущие на помощь. Жертвы, жертвы. Смерть так близка, а умирать все-таки неохота, именно вот в этой готовой могиле. Ведь это смерть хорька, которого душат дымом, как вредителя огородных культур, а мы же люди…» Каменоломни немцы взяли только 30 октября 1942 г. В плен они взяли только 48 человек из 13 тыс., и Сариков, и все остальные погибли.

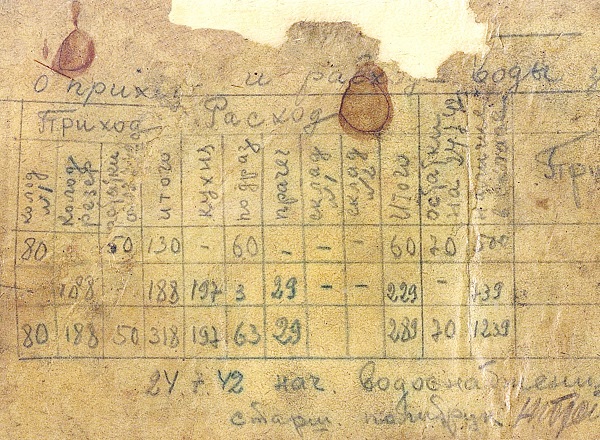

Ведомость расхода воды в каменоломнях (june-22.mil.ru)

Копия дневника Сарикова (june-22.mil.ru)

Когда Красная армия подступала к Крыму, 27 декабря 1943 г. Гитлер говорил своим генералам: «Мы обязаны оборонять Крым, этот второй Сталинград, пока это вообще допустимо… Я считаю самой большой бедой потеряю Крыма». Но к апрелю 1944 г. войска генерала Ф. И. Толбухина (4-й Украинский) и А. И. Еременко (Отдельная Приморская) уже заняли плацдармы на севере и востоке Крыма. По плану Красной армии, в ходе операции следовало нанести мощные удары в направлении Севастополя, раздробить и уничтожить 17-ю армию вермахта (генерал-полковника Э. Енеке), и не дать ей эвакуироваться. Немцы подготовили 3−4 линии обороны и долговременные мощные укрепления Севастополя (таких у Красной армии в 1941−42 гг. не было, но она обороняла город 250 дней). У Енеке здесь имелось 5 немецких и 7 румынских дивизий (всего более 195 тыс. человек, 3600 орудий и минометов, 215 танков и штурмовых орудий, 148 самолетов). Но советская группировка у Крыма была больше: 470 тыс. человек, 5982 орудия и миномета, 559 танков и САУ, 1250 самолетов.

Крымская наступательная операция. (scoopnest.com)

Хорошо подготовленная операция успешно развивалась с самого начала. Пять дней до ее начала тяжелая артиллерия громила укрепления немцев. А с 8-го апреля немцев заставили бежать. 11 апреля красноармейцы освободили Керчь, 12-го — Феодосию, 13 апреля — Евпаторию и Симферополь, 14−15 апреля — Судак, Бахчисарай, Алушту и Ялту. При отступлении немцы не успевали толком выполнять приказ уничтожать все, что не могли увезти. Кстати, кое-что не подлежало ни вывозу, ни уничтожению. В одном из приказов по армии значилось: «Алкогольные напитки не уничтожать, а оставить русским. Практика показывает, что, когда они захватывают такие трофеи, их наступление замедляется» (справедливости ради, этот прием сработал, но не очень эффективно; так, пьянство в Симферополе закончилось через два дня после освобождения города, а где-то дебошей не было вовсе).

Крым, 1944 (russian.rt.com)

Штурм Сапун-горы у Севастополя. (regnum.ru)

Уже 19 и 23 апреля Красная армия попыталась прорвать оборону у Севастополя, но не получилось. Пришлось еще подготовиться и 7 мая начать генеральный штурм. Сначала в ожесточенных боях овладели Сапун-горой, а 9 мая красноармейцы уже ворвались в город. Остатки немцев бежали на мыс Херсонес, где, как писал генерал К. Типпельскирх, оборонялись «с отчаянностью обреченных». Они и были обречены. Надежды на эвакуацию на кораблях не оправдались, и 21 тыс. гитлеровцев сдалась в плен. Их прижали к обрывистому берегу там, где они уже не могли взойти на баржи. Немногие немцы сумели ускользнуть. Журналист газеты «Известия» писал в номере от 14 мая о том, что видел на мысе Херсонес: «В бухте Стрелецкой стоит немецкая самоходная баржа. Разведчики капитана Малькова вскочили на ее палубу и перебили команду прежде, чем баржа успела отчалить от берега. Она нагружена моторами и деталями, снятыми с наших комбайнов и тракторов. Тут же валяются трупы немецких солдат и офицеров». Спустя три дня Крым был полностью очищен от захватчиков (в тот же день красноармейцы принялись массово купаться в море, многие впервые в жизни).

Крым, 1944 (zarubejom.ru)

Пленные немцы (russiainphoto.ru)

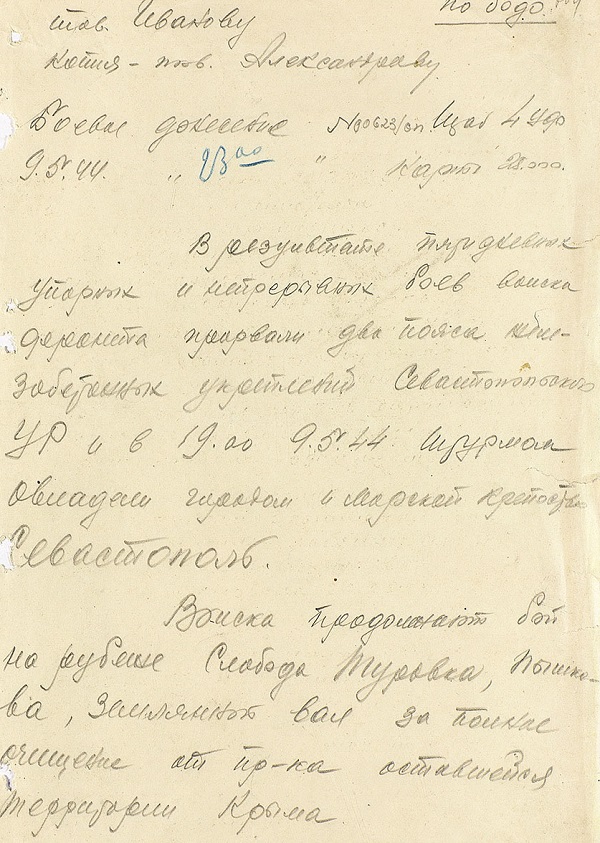

Донесение о взятии Севастополя, 9 мая 1944 г. (june-22.mil.ru)

В результате операции вермахт потерял 100 тыс. человек (из них более 61 тыс. пленными), советские войска — 17 754 убитыми (из них около 6 тыс. — в боях за Севастополь) и 67 тыс. ранеными. 238 советских воинов стали Героями Советского Союза. Опубликованные МО наградные листы некоторых бойцов, освобождавших Крым, впечатляют! Например, капитан А. Г. Торопкин получил звание Героя СССР за то, что 7 мая 1944 г. первым ворвался во вражеские окопы и убил в рукопашном бою 14 солдат вермахта.

Севастополь, 1944 (pressmia.ru)

Возвращение (morpolit.milportal.ru)

Важнейшее условие убедительной победы красноармейцев — даже не численное преимущество в людях и технике (оно было и у немцев в 1941 г., но Севастополь держался месяцами), а именно дух советских воинов, их жертвенный героизм. Только это объясняет, что они сумели освободить Крым гораздо быстрее, чем немцы его оккупировали. Английский журналист Александр Верт писал, побывав в Крыму после освобождения, что немцев стремительно сокрушили потому, что «боевой дух немцев, по крайней мере в таком отдаленном от Германии месте как Крым, не мог уже находиться на должной высоте». Советские же солдаты дрались за родину. Их стойкостью восхищались и их командиры. Много лет спустя генерал-майор Г. Ф. Малюков (комдив 216-Краснознаменной Сивашской дивизии) вспоминал о доставке припасов через соленое озеро Сиваш: «…бурлаки таскали нам продовольствие, фураж, снаряды и орудия. Этот мучительный труд может выдержать только русский солдат, немец сдох бы […]. Вода соленая, проедает все. Несмотря на это он тянет день и ночь». Многое может вынести русский солдат… Военные историки отмечают и то, что Красная армия в 1944 г. отлично научилась воевать: для операции были грамотно выбраны направлений ударов, рода войск прекрасно взаимодействовали, а материальное обеспечение и вооружение уже позволяли чувствовать себя уверенно.

Советские моряки снова в Севастополе, 1944 (rusvesna.su)

После себя немцы оставили руины. Около трехсот промышленных предприятий было разрушено, почти весь скот уведен, города лишились большей части жилых домов. 127 населенных пунктов были полностью уничтожены. Восстанавливать все это начали сразу после освобождения — вскоре заработали винные заводы, судоремонтники, рыбаки и рыбкомбинат, железорудный комбинат… Но люди, погибшие во время оккупации Крыма, ушли безвозвратно. До войны в Крыму жило 1 млн 126 тыс. человек. Из них 135 тыс. нацисты убили, еще 85,5 тыс. угнали в Германию в качестве рабов. Убивать мирных жителей вермахт продолжал и при отступлении. Комиссии по расследованию преступлений немцев (а в Крыму и румын) выясняли потом ужасающие факты убийств, совершенных ради развлечения, грабежей, изнасилований, бессудных расстрелов и издевательств.

Высадка (nashahistory.ru)

П. П. Соколов-Скаля. Освобождение Севастополя. Май 1944 г. (encyclopedia.mil.ru)

Вот лишь небольшая цитата из пространных описаний жестокостей вермахта: «Нередки были случаи мученической смерти граждан от пыток и издевательств. Клименко Надежда Силовна, рождения 1915 г. […] так рассказывает о немецких пытках и казнях: «16 апреля мы с Вандой Христиной Андреевной, гр-кой Козюруба пошли втроем в г. Старый Крым к старой бойне искать трупы своих расстрелянных мужей. По дороге заметили свежий след от машины. Этот след привел нас к свежей яме не вырытой, а полученной, по-видимому, от взрыва […]. Мы […] заметили большие каменные плиты, очень тяжелые. Один камень с трудом подняли пять мужчин пастухов. Труп моего мужа не имел следов пуль, был совершенно синий, глаз, зубов, ушей не было, был только один нос. По-видимому, кровопийцы фашисты положили мужа и его товарищей живыми в яму (выколов глаза, оторвав уши и выбив зубы), а каменными плитами их задушили. После этого мы их похоронили…»

И за все эти преступления в Крыму и других местах Советского Союза ненавидимых нацистов гнали дальше не запад, чтобы уже через год навсегда с ними покончить.

diletant.media

Ваш комментарий будет первым