Нганасаны — народ, история, традиции, культура, религия, язык, одежда

Дэрэбэ!

Нганасаны – самый северный народ Евразии и один из самых «старых» коренных народов Арктики: они – потомки древнейшего населения Таймыра, охотников эпохи неолита. Название «нганасаны» ввел этнограф и лингвист Г. Н. Прокофьев, образовав его от слова «нганаса» («человек», «мужчина»). Сами нганасаны это название не используют. Мужчину своей национальности они назовут «ня-нганаса», женщину – «ня-танса».

Регионы проживания

Красноярский край (Таймыр), Якутия

Языки

Нганасанский

Численность

Около 900 человек

Нганасанский язык

Нганасанский язык имеет статус исчезающего: им владеют всего около 125 человек. При этом нганасан насчитывается примерно 900 человек. В основном говорят на нганасанском жители трех поселков на Таймыре – Усть-Авам, Волочанка, Новая.

Журнал

Лу и лифарие

Нганасанский традиционный костюм

Вас вызывает Таймыр

Олени, озера и коренные жители

Видеоинтервью с Евгенией Сидельниковой

Горько!

Как играют свадьбы в Арктике

Люди Севера

Ассоциации КМНС и проекты по сохранению их культуры

Видеоэкскурсии

Норильский уик-энд

Съемочная группа проекта «Дети Арктики» составила чек-лист самых ярких приключений в Норильске

Выходные в Заполярье не могут быть скучными! Окунуться под лед, спуститься в шахту, закоптить корюшку и сходить в музей – все это за два дня в Норильске. Ловите калейдоскоп впечатлений от «Детей Арктики» на Таймыре!

Ловите калейдоскоп впечатлений от «Детей Арктики» на Таймыре!

Куда ямдают ненцы?

Съемочная группа проекта «Дети Арктики» в гостях у общины Ямб То, в Ненецком автономном округе.

Заполярный Урал

Команда проекта «Дети Арктики» снова на Ямале! Едем на Полярный Урал!

Нарьян Мар – ключ к арктическим путешествиям

«Дети Арктики» в Ненецком автономном округе!

Рыбалка по-магаданскиСъемочная группа проекта «Дети Арктики» отправляется на рыбалку

Языковой курс

Тема 1. Знакомство

Нганасанский язык

С языком нганасан нас знакомит Алексей Чунанчар – выпускник Норильского колледжа искусств, житель города Дудинка. В первом выпуске Алексей расскажет о себе, о своей родине и немного о работе. В конце ролика вы сможете выучить несколько полезных фраз и закрепить произношение.

Тема 2. Работа

Нганасанский язык

Тема 3. Быт

Нганасанский язык

Тема 4. Семья

Семья

Нганасанский язык

«Дети Арктики» в Москве

Нганасанский язык

Предложить книгу

С вашей помощью библиотека портала может стать обширнее! Если у вас есть книга, которую вы хотели бы разместить на сайте, вы можете предложить ее для публикации.

Обратите внимание, что все материалы публикуются на основании открытой лицензии и будут доступны для всех пользователей. Опубликованы могут быть только те материалы, которые не нарушают авторских прав правообладателей.

Название книги

Автор книги

Комментарий

Добавить файл

file_name .pdf, 105 Мб

Я согласен на обработку персональных данных

ОчиститьЗагрузка прошла успешно!

Предоставленные материалы были направлены на модерацию.

Нам необходимо некоторое время, чтобы убедиться в том, что публикация издания в открытом доступе не нарушит авторских прав правообладателей.

Ок

Нганасаны – коренное население Таймыра – GoArctic.ru – Портал о развитии Арктики

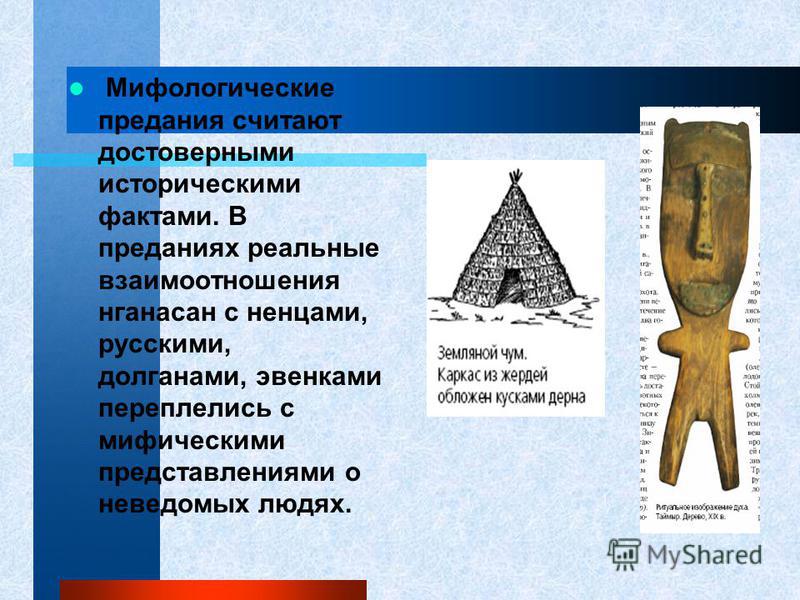

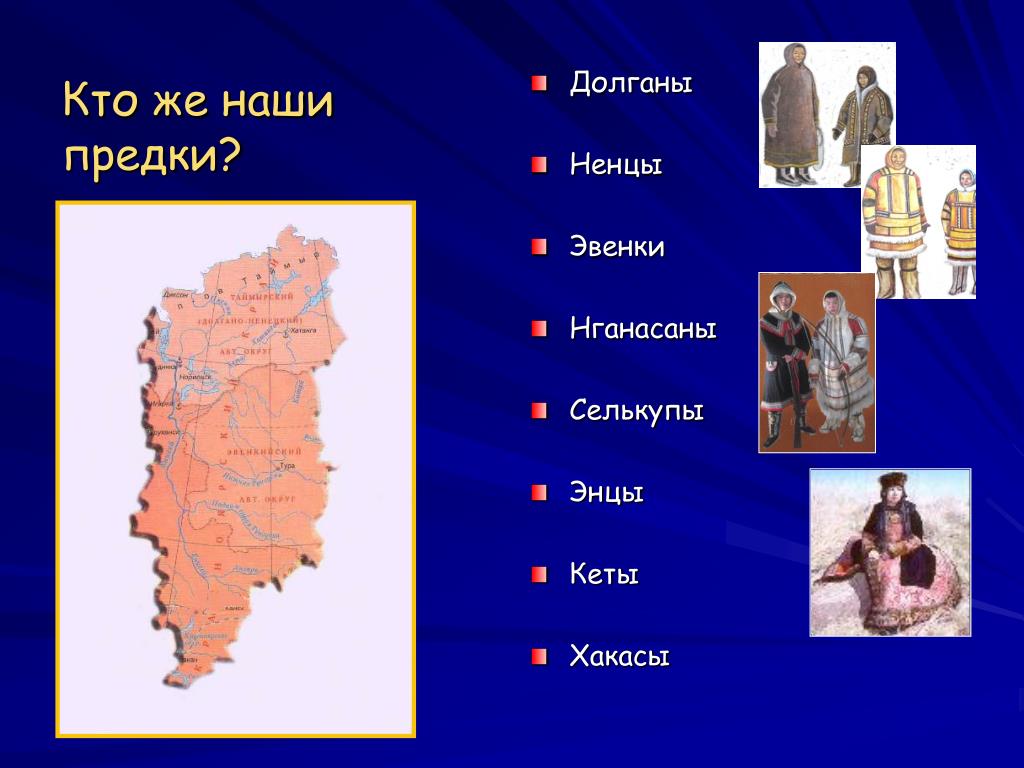

Первые люди появились на Таймыре в эпоху неолита. Их древнейшие поселения обнаружены на реках Попигай и Хатанга. В конце I тыс. н. э. на полуостров пришли предки современных энцев, ненцев, долган и нганасан – самодийские народы. Хозяйственный уклад коренных жителей Таймыра сформировался на основе древней культуры охоты на дикого северного оленя как исторический процесс нескольких периодов колонизации (образования колоний-поселений) этой части Арктического циркума.

Первый период колонизации – это формирование нганасан, самого восточного из народов самодийской языковой группы. При раскопках стоянки в междуречье рек Авам и Хета (в районе расселения нынешних нганасан) были обнаружены остатки бескерамической культуры охотников на диких северных оленей периода V-IV тысячелетий до н. э., то есть времени климатического оптимума. По-видимому, к этому времени следует отнести первое широкое освоение Заполярья подвижными группами охотников, этнически и культурно близких поздне-мезолитическим племенам, обитавшим в таёжной зоне Восточной Европы и Сибири. В период последующего ухудшения климата (рубеж III-II тысячелетий до н.э.) этими охотниками выработались те характерные черты культуры, которые прослеживаются у всех циркумполярных народов, потомков первых насельников Арктики. Во II-I тысячелетиях до н.э. в междуречье Оленька и Хатанги была выявлена культура охотников на дикого северного оленя (буолколлахская культура), уже характеризующаяся керамикой с вафельными узорами и трёхграными наконечниками стрел – по-видимому, аналогичная поздненеолитической культуре, обнаруженной в Якутии. Памятники этой культуры встречены также на реке Хета, выше посёлка Катырык (ручей Амакай). Буолколлахская культура восходит своими истоками к Нижней Лене и, предположительно, может отождествляться с проюкагирами.

э., то есть времени климатического оптимума. По-видимому, к этому времени следует отнести первое широкое освоение Заполярья подвижными группами охотников, этнически и культурно близких поздне-мезолитическим племенам, обитавшим в таёжной зоне Восточной Европы и Сибири. В период последующего ухудшения климата (рубеж III-II тысячелетий до н.э.) этими охотниками выработались те характерные черты культуры, которые прослеживаются у всех циркумполярных народов, потомков первых насельников Арктики. Во II-I тысячелетиях до н.э. в междуречье Оленька и Хатанги была выявлена культура охотников на дикого северного оленя (буолколлахская культура), уже характеризующаяся керамикой с вафельными узорами и трёхграными наконечниками стрел – по-видимому, аналогичная поздненеолитической культуре, обнаруженной в Якутии. Памятники этой культуры встречены также на реке Хета, выше посёлка Катырык (ручей Амакай). Буолколлахская культура восходит своими истоками к Нижней Лене и, предположительно, может отождествляться с проюкагирами.

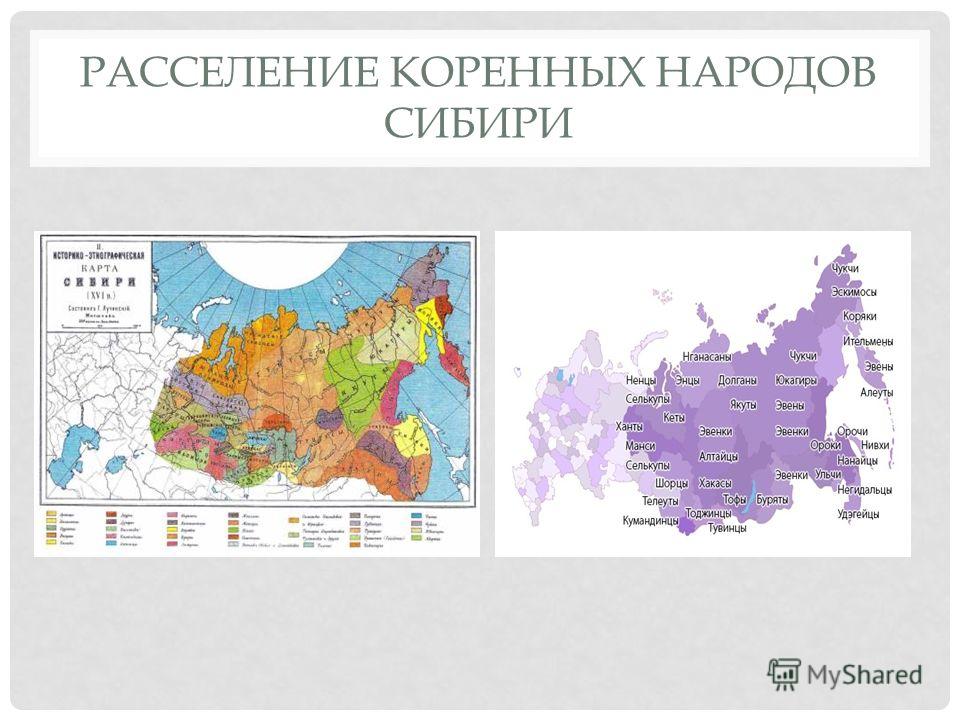

Коренные жители Таймыра – нганасаны и донганасанские племена, самодийцы по происхождению, ранние насельники Таймырского края (до прихода с юга самодийских племён), обитавшие здесь. Их часто отождествляют с тау-нганасанами, память о которых сохранилась лишь в мифах; можно также предположить их потомками древних неолитических охотников, носителями элементов буолколлахской культуры. Потомки древнего населения Северной Сибири и самого северного тундрового населения Евразии ̶ неолитических охотников на дикого оленя – самый северный этнос Евразии. В его состав вошли различные по происхождению племенные группы (пясидская самоядь, кураки, тидирисы, тавги и другие).

Данные археологии показывают тесную связь первых жителей полуострова с населением бассейна Средней и Нижней Лены. Оттуда они проникли на Таймыр примерно 8 тыс. лет назад, подвергшись впоследствии влиянию пришедших на Таймыр с запада самодийцев. Эти первые обитатели Таймыра продолжили традиции своих предков, положивших начало культуре полярных охотников на дикого северного оленя и освоивших арктические тундры.

Можно предполагать, что в формировании современных нганасан участвовали три группы народов: самодийцы – переселенцы из Южной Сибири, юкагиры и группа древних (палеоазиатских) народов, входившая в состав циркумполярного населения Северной Азии. Окончательная консолидация нганасанов как особого этноса сложились на Таймыре во второй половине XXVII – начале XXVIII веков. В XVII веке, до прихода долган, по-видимому, населяли лесотундру и южную тундру Таймыра в пределах Северо-Сибирской низменности, где ежегодно проходили, а иногда оставались и на зимовку тысячные стада дикого оленя. До XVII века кочевые нганасанские племена населяли лесотундру и южную тундру. Здесь было достаточно леса и дров, бесчисленные озёра, реки и протоки, которые проходили, а иногда оставались здесь и на зимовку тысячные стада дикого оленя. Позднее, когда эту территорию заняли долганы, нганасаны сдвинулись к северу в открытые тундровые ландшафты бассейнов реки Пясина и озера Таймыр. Там располагались основные летние пастбища диких оленей, но условия жизни были гораздо суровее, чем в лесотундре.

Нганасан часто разделяют на две неравные по численности группы: авамские (западные) и вадеевские (восточные). В начале столетия вадеевские нганасаны кочевали на территории современного Хатангского района. Летом они собирались к юго-востоку от озера Таймыр, в частности, у озера Лабаз и других рыбных водоемов. Зимой отходили в покрытую лесом долину реки Хеты. Авамские нганасаны проводили тёплое время года в обширных тундрах между рекой Пясина и озером Таймыр, а зиму – у северной границы леса между озером Пясино и рекой Боганида. Среди них выделялись две группы: собственно авамские (пясинские), занимавшие бассейн реки Пясина, и таймырские, проводившие лето в бассейне реки Верхняя Таймыра, а зиму – в бассейнах рек Дудыпта и Боганида. В настоящее время авамская группа сосредоточилась в двух посёлках (точнее, на территории двух сельских администраций) – Усть-Авам (300 человек) и Волочанка (372 человека) Дудинского района, а вадеевская – в поселке Новая Хатангского района (76 человек).

Кости северного оленя являются основными остеологическими находками на всех таймырских поселениях первобытного человека, начиная с наиболее древних из известных нам стоянок ̶ Тагенар VI, датированной радиоуглеродным методом как примерно 6 тыс. лет до настоящего времени. Об огромной роли промысла дикого оленя свидетельствуют массовые находки каменных орудий, предназначенных для охоты и обработки добычи. С этим же связано расположение крупных стоянок на традиционных путях дикого оленя. Около стоянки Абылаах I (XII век до нашей эры), расположенной на южном берегу реки Хета (12 км вверх от пос.

Дикий олень всегда занимал и до сих пор занимает в их жизни нганасан особое место. Охота на него считалась и считается самым благородным делом. Мясо дикого оленя, в отличие от любого другого, в том числе и мяса домашнего оленя, – единственной настоящей едой. В фольклоре нганасан все другие виды мяса фигурировали только как пища бедняков, стоящих на грани голода. Основными занятиями нганасан были охота на диких оленей, песца, оленеводство и рыболовство.

Нганасаны выделялись особым значением в их хозяйстве охоты на дикого северного оленя. Добывали диких оленей главным образом осенью путём коллективной охоты на речных переправах, закалывая их копьями с челноков. Также использовали ременные сети, в которые охотники загоняли диких оленей. Кроме того, летом и осенью нганасаны охотились на диких оленей пешком, в одиночку и небольшими группами. Наличие стад домашних оленей и охота на диких оленей, расположение кочевий в наиболее северных пределах полуострова, пользование самодельными орудиями труда и охоты позволяли им быть совершенно независимыми почти до конца XIX века.

Оленеводство у занятых промыслом дикого оленя нганасан до конца прошлого века было почти не развито. По рассказам старожил нганасанских семей, в недалёком прошлом семьи нганасан имели лишь по несколько домашних оленей. Но к середине XIX века нганасаны уже считались традиционными оленеводами. Оленеводство нганасан было типично самоедским, санным. По количеству оленей нганасаны были едва ли не самые богатые среди других народностей, населяющих Таймыр. Олени у нганасан служили исключительно средством передвижения, поэтому чрезвычайно ценились и оберегались. На лето нганасаны откочёвывали вглубь тундр полуострова Таймыр, к зиме возвращались к северной границе лесной растительности.

Почитание северных оленей как основы жизнеобеспечения и хозяйственного уклада, укоренившееся в сознании на протяжении столетий, сказывалось в отношении домашних оленей. При долгих переходах, особенно в непогоду, люди сами впрягались в нарты вместо животных. Вещей у них было немного, вся поклажа ограничивалась нюками (покрышками) для чума и «махавками» из птичьих перьев для загонной охоты на дикого оленя. Кочевали в лесотундре, поэтому и шесты для чума возить не требовалось. Домашние олени, которые использовались исключительно как средство передвижения, очень ценились и оберегались. Их убивали на мясо лишь в исключительных случаях во время голода.

Вещей у них было немного, вся поклажа ограничивалась нюками (покрышками) для чума и «махавками» из птичьих перьев для загонной охоты на дикого оленя. Кочевали в лесотундре, поэтому и шесты для чума возить не требовалось. Домашние олени, которые использовались исключительно как средство передвижения, очень ценились и оберегались. Их убивали на мясо лишь в исключительных случаях во время голода.

Бережное отношение к домашним оленям в сочетании с относительно благоприятными условиями для жизни этноса, в целом во второй половине прошлого века способствовало росту домашнего оленеводства. В 1920-1930-е годы нганасаны были уже богатыми оленеводами. Если у их соседей долган хозяйства с пятьюдесятью оленями считались зажиточными, нганасаны рассматривали такое число оленей как минимум, необходимый для бедной семьи. Каждая взрослая девушка-нганасанка возила с собой не меньше чем одну-две нарты приданого. Приполярной переписью было учтено девять нганасанских хозяйств, державших более чем по тысяче оленей.

В таймырской тундре, где из-за застругов нельзя было проехать на лыжах, оленьи упряжки служили основным способом передвижения. Олени нганасан отличались от долганских. Более низкорослые и малосильные, они были значительно выносливее и могли быстро восстанавливать свои силы. Однако они были и более дикими, чем у долган, часто убегали, требовали много сил и труда пастухов. Потери оленей у нганасанов бывали очень велики. Так, в 1926 г. таймырские нганасаны забили для своих нужд 2009 оленей; в этот же год от болезней пало – 1955, 1243 оленей было затравлено волками и 1246 голов потеряно. Общий отход – 4594 оленей – более чем в два раза превысил количество забитых животных.

Техника у нганасан, можно сказать, была на более низком уровне. Все производства носили почти потребительский характер, обслуживая внутрихозяйственные нужды. Почти каждый в своём хозяйстве являлся одновременно и мастером по обработке кости, и кузнецом, хотя нередко выделялись наиболее способные в какой-либо одной отрасли, например, хорошие мастера по производству нарт, плетению маутов (арканов).

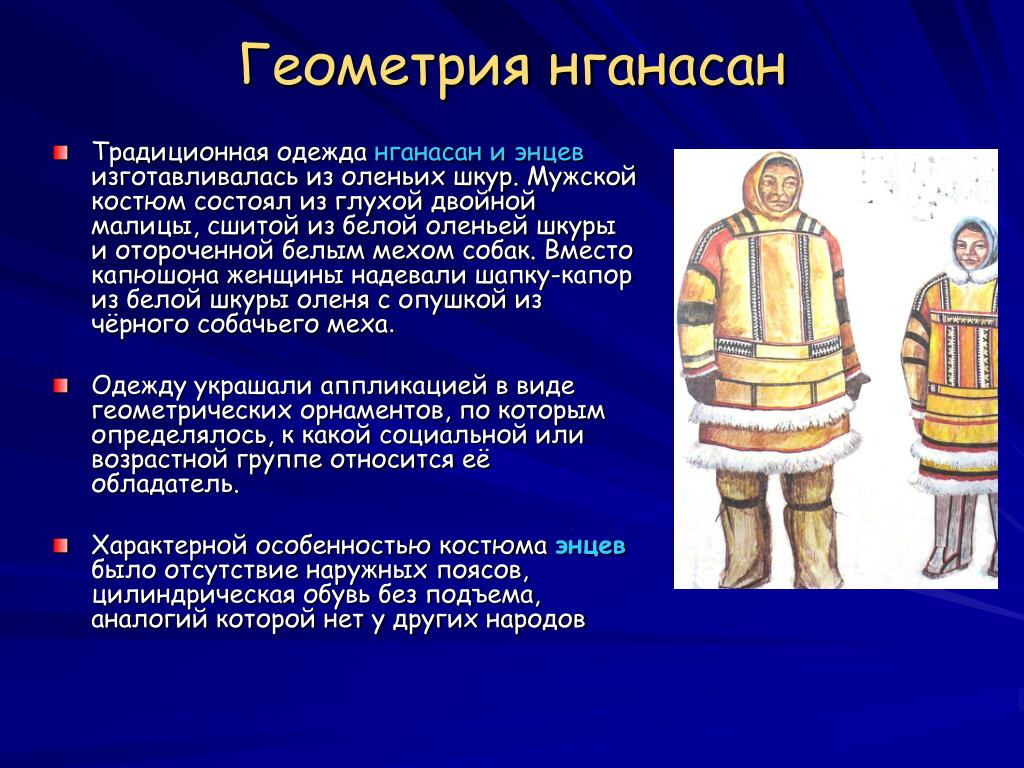

Для пошива меховой одежды и нюков для чумов и балков (домиков на полозьях) семье требуется ежегодно около 30 шкур оленя. Традиционную одежду шили из различных частей шкур оленей разных возрастов и разных сезонов года с различной высотой и крепостью меха. Верхняя мужская одежда цельнокроёная шилась мехом внутрь и мехом наружу. Внутренняя часть – без капюшона, мехом к телу – изготовляется из 2-3 шкур осеннего или зимнего оленя, наружная часть, с капюшоном ̶ из короткошёрстных шкур тёмных и светлых тонов. Чередование частей из тёмных и светлых шкурок на верхней одежде с чётко обозначенным на спине тёмным или светлым прямоугольником и двух-трёх орнаментированных полос ниже его ̶ характерная особенность одежды нганасан. Женская зимняя одежда ̶ того же вида, но с разрезом спереди, с небольшим воротником из меха белого песца, без капюшона, который заменяет двойная шапка с опушкой из длинного чёрного меха собаки. По подолу внутренняя и наружная части одежды также обшиваются опушкой из белого меха собаки. К верхней линии спинного прямоугольника прикрепляются длинные раскрашенные ремешки.

К верхней линии спинного прямоугольника прикрепляются длинные раскрашенные ремешки.

Зимой в сильные морозы поверх обычной одежды надевают ещё одну (сокуй) из толстого меха зимнего оленя шерстью наружу с капюшоном, имеющим спереди белый стоячий султан, по которому соседи безошибочно узнают нганасан. Погребальную или обрядовую одежду шили из цветных сукон. Для украшения праздничной одежды нганасаны использовали геометрический полосовой орнамент, сходный с ненецким, но более мелкий и выполненный не из меха, а из кожи. Назывался орнамент – «моли». Чаще всего нганасанские женщины вырезали орнамент от руки, без употребления каких-либо шаблонов и без предварительного вычерчивания. У нганасан довольно часто встречалась раскраска одежды.

Почитание Земли, Солнца, Луны, Огня, Воды, Дерева, важнейших промысловых и домашних (олень, собака) животных и их ипостасей под именем матерей, от которых зависят здоровье, промысел и сама жизнь людей и с которыми связана основная календарная и семейная обрядность, ̶ характерная черта традиционных верований нганасан. В них проявляются чрезвычайно архаичные черты представлений о природе и человеке, долгое время бытовавшие в относительно изолированных полярных коллективах. Они и сейчас сохраняются среди пожилых людей. Кормление огня и семейных культовых предметов ̶ обязательный ритуал.

В них проявляются чрезвычайно архаичные черты представлений о природе и человеке, долгое время бытовавшие в относительно изолированных полярных коллективах. Они и сейчас сохраняются среди пожилых людей. Кормление огня и семейных культовых предметов ̶ обязательный ритуал.

В традиционном обществе нганасан почти в каждой кочевой группе был свой шаман, который отстаивал интересы своего рода перед сверхъестественными силами. Шаман как посредник между миром людей и миром духов был фигурой выдающейся. Он обладал хорошим голосом, знал фольклор своего народа, обладал феноменальной памятью, был наблюдательным. Главнейшие функции шамана были связаны с основными промыслами, обеспечением удачи в охоте и рыболовстве, шаман угадывал места и сроки охоты. Также важными функциями шамана были лечение больных, помощь при родах, предсказание будущего для членов рода, толкование снов.

В результате коллективизации и перевода на оседлость население нганасан оказалось сосредоточенным в посёлках, расположенных вдоль основного пути сообщения. Он проходил по рекам Дудыпта и Хета. При этом колхозы нганасан в ряде случаев были объединены с долганскими, и жители двух национальностей сделались односельчанами. Несмотря на это, оба этноса сохраняли свою самостоятельность и почти не смешивались. В настоящее время нганасаны проживают в посёлках Усть-Авам, Волочанка и Новая. Численность нганасан составляет около 800 человек. Сейчас нганасаны составляют немного меньше половины всего коренного населения этой территории, но исторически они преобладали на этих землях, и это – две трети всего этноса, потомки древнего населения Северной Сибири и самого северного тундрового населения Евразии ̶ неолитических охотников на дикого оленя.

Он проходил по рекам Дудыпта и Хета. При этом колхозы нганасан в ряде случаев были объединены с долганскими, и жители двух национальностей сделались односельчанами. Несмотря на это, оба этноса сохраняли свою самостоятельность и почти не смешивались. В настоящее время нганасаны проживают в посёлках Усть-Авам, Волочанка и Новая. Численность нганасан составляет около 800 человек. Сейчас нганасаны составляют немного меньше половины всего коренного населения этой территории, но исторически они преобладали на этих землях, и это – две трети всего этноса, потомки древнего населения Северной Сибири и самого северного тундрового населения Евразии ̶ неолитических охотников на дикого оленя.

Автор: Малыгина Наталья Владимировна,

кандидат биологических наук, Уральский федеральный университет, Екатеринбург

Нганасан | люди | Британика

- Развлечения и поп-культура

- География и путешествия

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- Этот день в истории

- Викторины

- Подкасты

- Словарь

- Биографии

- Резюме

- Популярные вопросы

- Инфографика

- Демистификация

- Списки

- #WTFact

- Товарищи

- Галереи изображений

- Прожектор

- Форум

- Один хороший факт

- Развлечения и поп-культура

- География и путешествия

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- Britannica объясняет

В этих видеороликах Britannica объясняет различные темы и отвечает на часто задаваемые вопросы.

- Britannica Classics

Посмотрите эти ретро-видео из архивов Encyclopedia Britannica. - Demystified Videos

В Demystified у Britannica есть все ответы на ваши животрепещущие вопросы. - #WTFact Видео

В #WTFact Britannica делится некоторыми из самых странных фактов, которые мы можем найти. - На этот раз в истории

В этих видеороликах узнайте, что произошло в этом месяце (или любом другом месяце!) в истории.

- Студенческий портал

Britannica — лучший ресурс для учащихся по ключевым школьным предметам, таким как история, государственное управление, литература и т. д. - Портал COVID-19

Хотя этот глобальный кризис в области здравоохранения продолжает развиваться, может быть полезно обратиться к прошлым пандемиям, чтобы лучше понять, как реагировать сегодня. - 100 женщин

Britannica празднует столетие Девятнадцатой поправки, выделяя суфражисток и политиков, творящих историю.

- Спасение Земли

Британника представляет список дел Земли на 21 век. Узнайте об основных экологических проблемах, стоящих перед нашей планетой, и о том, что с ними можно сделать! - SpaceNext50

Britannica представляет SpaceNext50. От полёта на Луну до управления космосом — мы исследуем широкий спектр тем, которые подпитывают наше любопытство к космосу!

Содержание

- Введение

Краткие факты

- Связанный контент

Nganasans — Circum-Arctic Gallery

Тамара Кула

Представьте, что вы один из менее чем тысячи человек, разделяющих ваши традиции. От языка и космологии до искусства и музыки, сохранение культурного наследия в этих обстоятельствах является огромной задачей. Возьмем, к примеру, нганасанов.

От языка и космологии до искусства и музыки, сохранение культурного наследия в этих обстоятельствах является огромной задачей. Возьмем, к примеру, нганасанов.

Фото предоставлено Андреем Солдаковым

Только один регион в России полностью окружен Полярным кругом. Это полуостров Таймыр, часть более крупного Красноярского края, расположенный так далеко на севере, что здесь зимой бывает 45 24-часовых периодов полярной ночи, когда солнце никогда не выглядывает из-за горизонта. Летом он купается в 68 бессонных солнечных дней. Здесь также находится одна из крупнейших популяций диких северных оленей в мире.

Именно здесь нганасаны называют домом.

Несмотря на нынешнюю численность населения около 1000 человек, нганасанам удалось сохранить свою культуру на протяжении веков. Сначала в силу их изоляции их культурная устойчивость теперь сохраняется благодаря их преданности своему наследию. Даже в 1930-х годах они вели кочевой образ жизни охотников-собирателей, следуя за стадами диких северных оленей. Весной они следовали за стадами по тундре, разбивая лагеря на переправах через реки. Зимой они жили за счет запасов рыбы и оленьего мяса в лесу на краю тундры.

Весной они следовали за стадами по тундре, разбивая лагеря на переправах через реки. Зимой они жили за счет запасов рыбы и оленьего мяса в лесу на краю тундры.

Фото предоставлено Анной Вараксиной

Нганасанцы – коренные жители Таймырского округа, считающиеся потомками палеосибирских и южных самодийцев, мигрировавших на север 8000 лет назад. Популяции нганасан по-прежнему наиболее сконцентрированы в Усть-Аваме, Волочанке и Новой, с меньшими популяциями в Дудинке и Норильске. Они издавна делили свою территорию и охотничьи угодья с долганами и энцами, перенимая технологии друг у друга.

Их образ жизни сильно изменился за последнее столетие, и все же они сохраняют свое уникальное наследие. Первое их соприкосновение с русскими произошло в начале 17 -го -го века, когда нганасанцы были обложены царем налогом в виде соболиных мехов. Однако их образ жизни практически не изменился до начала советской системы коллективизации в 1930-х годах. Вынужденное поселение резко изменило их образ жизни: производство стало важнее средств к существованию, поскольку они выращивали домашних северных оленей, а не охотились на них. Тем не менее, они вели полукочевой образ жизни до 19 века.70-е годы, когда правительство создало три крупных поселения для нганасанского народа в Усть-Аваме, Волочанке и Новой. Мужчины тогда были заняты охотой на оленей для снабжения промышленного центра в Норильске, а женщины часто были швеями. Дети начали посещать школы-интернаты с русским языком обучения, что привело к упадку их родного языка – трудности, которая до сих пор затрагивает их.

Тем не менее, они вели полукочевой образ жизни до 19 века.70-е годы, когда правительство создало три крупных поселения для нганасанского народа в Усть-Аваме, Волочанке и Новой. Мужчины тогда были заняты охотой на оленей для снабжения промышленного центра в Норильске, а женщины часто были швеями. Дети начали посещать школы-интернаты с русским языком обучения, что привело к упадку их родного языка – трудности, которая до сих пор затрагивает их.

Фото предоставлено Андреем Солдаковым

Стойкий народ нганасан творчески приспособился к своим суровым условиям. Олени играли решающую роль как в убежище, так и в одежде. Оленьи шкуры покрыли столбы приятель , традиционный дом нганасан. Шкуры и мех также служили им одеждой, полая оленья шерсть служила идеальным изолятором от метелей и зимних температур, которые в среднем составляли минус 30 градусов по Цельсию.

Искусство нганасан отражает их социальную и религиозную жизнь. Обязательно переплетаясь с природой, традиционное искусство использует такие материалы, как кости северного оленя и шерстистого мамонта, которые сегодня постоянно используются в их художественных традициях.

Ваш комментарий будет первым