Особенности экономики региона

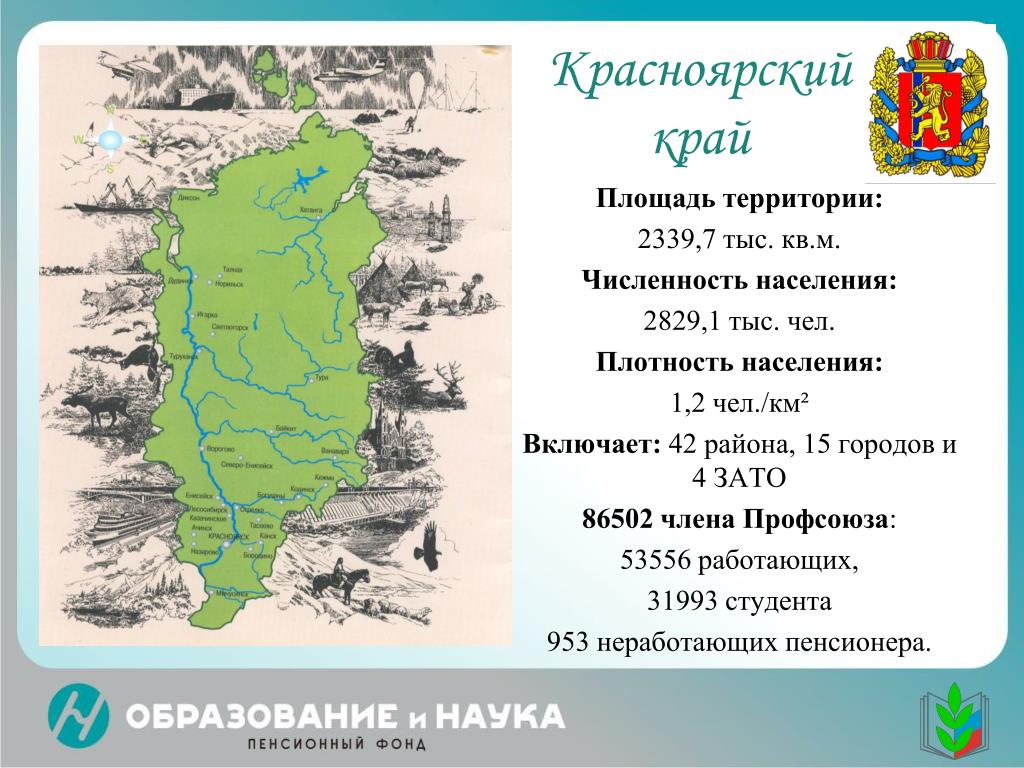

Красноярский край является одним из наиболее индустриально развитых регионов России. Благодаря уникальным природным ресурсам в регионе развиты многие виды промышленной деятельности — гидроэнергетика и электроэнергетика на твердом топливе, цветная металлургия, добыча полезных ископаемых, лесная промышленность.

При этом ключевые отрасли региональной экономики играют существенную роль не только на государственном, но и на мировом уровне. Так в регионе производится более 80% общероссийского объема никеля (или 20% мирового производства), более 70% меди, около 30% первичного алюминия, почти 98% металлов платиновой группы. По объемам добычи золота край выходит на первое место в России, обеспечивая 18% российской добычи, в общероссийском выпуске нефти регион обеспечивает 2,5% нефтедобычи, 0,3% добычи газа.

Красноярский край устойчиво входит в первую десятку субъектов Российской Федерации по производству валового регионального продукта (ВРП). Подавляющую часть ВРП края даёт промышленность, в частности, такие отрасли, как цветная металлургия, электроэнергетика, горнодобывающая и химическая промышленность, лесодобыча и лесопереработка.

Преимущества экономики края связаны с использованием местной электроэнергии и сырьевых ресурсов, современным технологическим уровнем горнодобывающих предприятий края, явно выраженной экспортной составляющей. Красноярский край постоянно входит в число регионов России с наивысшим объёмом производства. Удельный вес края в промышленности России составляет 4%, Восточно-Сибирского экономического района — 40%.

В структуре валового регионального продукта края около 53% составляет промышленность и порядка 7% — сельское хозяйство.

Красноярский край входит в число 15 субъектов Российской Федерации, которые обеспечивают в совокупности более 70% её товарообмена с иностранными контрагентами.

Существующий много лет природно-ресурсный потенциал создал предпосылки для развития промышленно-производственного, а потом и инвестиционного потенциала. Так покрытые лесами две трети территории края, высокая обеспеченность водными ресурсами, свыше шести тысяч месторождений различных видов полезных ископаемых обеспечивают краю первое место по объему отгруженной промышленной продукции среди регионов Сибирского федерального округа.

Конкурентными преимуществами Красноярского края, согласно стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, являются:

- высокий уровень индустриального развития;

- высокая инвестиционная активность;

- многоотраслевая система высшего образования и научно-исследовательских учреждений;

- богатый природно-ресурсный потенциал;

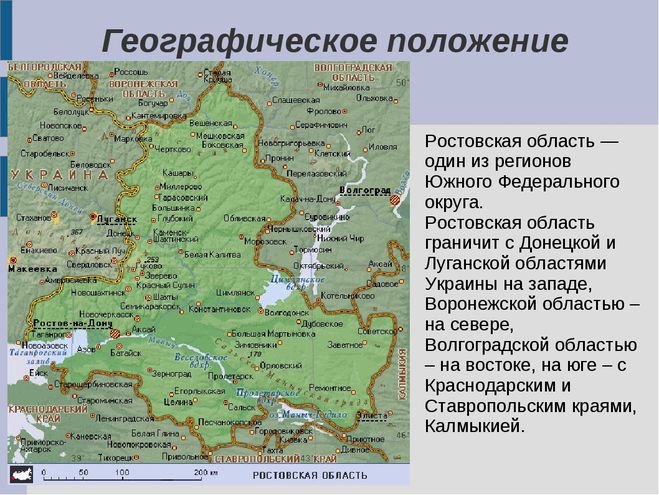

- выгодное географическое и геополитическое положение в системе международных связей;

- развитый топливно-энергетический комплекс;

- высокий уровень развития сельского хозяйства;

- развитая транспортно-коммуникационная инфраструктура центрального и южного районов края;

- развитый строительный комплекс.

Ведущими отраслями промышленности Красноярского края являются чёрная и цветная металлургия, топливно-энергетический комплекс, машиностроение и металлообработка, горнодобывающая, лесная, деревообрабатывающая, химическая, сельское хозяйство и пищевая промышленность.

Главные промышленные центры: Красноярск, Норильск, Назарово, Шарыпово, Канск, Железногорск.

Металлургия

Традиционно базовой отраслью промышленности в крае является металлургическая, объединяющая цветную и чёрную металлургию. Всего в крае производится более 30 тяжёлых, лёгких, легирующих и редкоземельных металлов и элементов, наиболее важными из них считаются алюминий, никель, кобальт, медь, платина и золото. На территории края расположены крупные металлургические предприятия: красноярские заводы — алюминиевый, металлургический и цветных металлов, Ачинский глинозёмный комбинат, Горевский полиметаллический горно-обогатительный комбинат.

Флагманом цветной металлургии не только края, но и России является самый северный в мире Норильский горно-металлургический комбинат, который производит 1/6 часть промышленной продукции края. В крае получило развитие производство особо чистых металлов для радиоэлектронной промышленности, таких как теллур, германий, кремний, сверхчистый алюминий. В целом цветная и чёрная металлургия дают более 50% промышленной продукции края. Этим же отраслям принадлежит ведущая роль во внешнеэкономической деятельности края.

В целом цветная и чёрная металлургия дают более 50% промышленной продукции края. Этим же отраслям принадлежит ведущая роль во внешнеэкономической деятельности края.

Горнодобывающая промышленность

Сырьё для металлургии поставляется предприятиями горнодобывающей промышленности. В регионе ведётся промышленное освоение месторождений золота, свинца, цинка, магнезитов и других полезных ископаемых. В настоящее время почти 90% выпускаемой продукции отрасли приходится на добычу сырья для производства цветных металлов. Второй по объёмам производимой продукции является добыча угля. Средняя годовая добыча угля составляет свыше 50 млн. тонн. Основные месторождения — Канско-Ачинский бассейн, Назаровское, Берёзовское, Ирша-Бородинское месторождения.

Среди регионов Сибирского федерального округа по объему добычи полезных ископаемых край занимает второе место.

Надежды в реализации потенциала Красноярского края возложены также на освоение природных ресурсов российской Арктики.

Химический комплекс края представлен предприятиями химической, нефтехимической, микробиологической и медицинской промышленности. Среди основных продуктов предприятий химического комплекса прежде всего выделяются продукты нефтепереработки, синтетический каучук и продукция, создаваемая на его основе. На предприятиях края производится 10% высококачественных искусственных каучуков России, 15% автомобильных шин.

Лесная и деревообрабатывающая промышленность

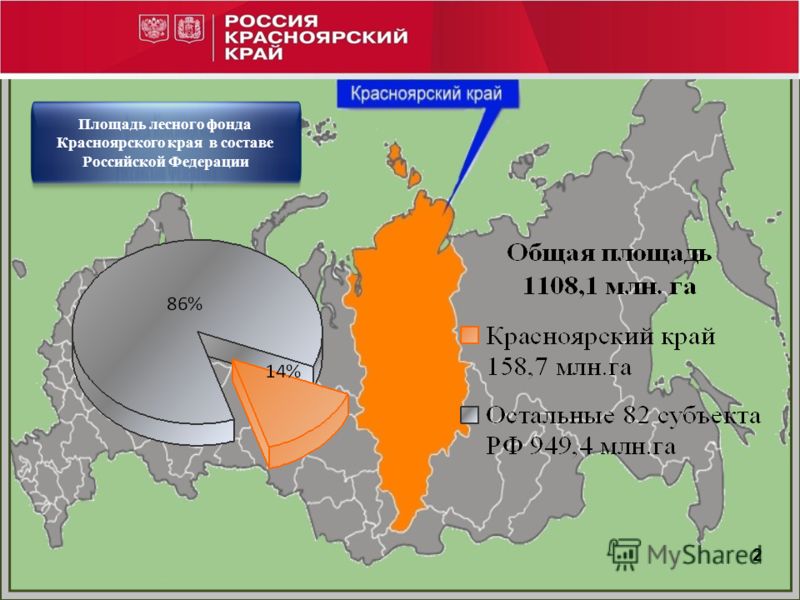

Площадь лесного фонда Красноярского края составляет 164,0 млн. га, или более 45 % от общей площади лесного массива Сибири. Леса покрывают более 65 % площади территории края и на 85 % состоят из хвойных пород. Среди основных лесообразующих пород представлены лиственница сибирская, кедр, сосна, осина, берёза. Ежегодно в крае заготавливается 55 миллионов кубометров древесины. По объёмам лесозаготовок Красноярский край занимает третье место в России, по производству пиломатериалов занимает ведущее место в стране.

Сельское хозяйство

Красноярский край по праву считается крупнейшим сельскохозяйственным регионом Центральной и Восточной Сибири, полностью обеспечивающим потребности населения в основных продуктах питания.

Пищевая промышленность, связанна в основном с переработкой местного сельскохозяйственного сырья (маслозаводы, заводы сгущённого и сухого молока, мясокомбинаты, мелькомбинаты, фабрики мучных и макаронных изделий, ликёроводочные и пивоваренные заводы и др.), сосредоточена главным образом в городах южной части края

Топливно-энергетический комплекс

Профилирующей отраслью специализации края является энергетика.

Наличие богатой сырьевой базы (гидроресурсы, месторождения бурого угля) создает благоприятные условия для выработки электроэнергии в Красноярском крае.

На территории Красноярского края находятся 20 действующих и 1 строящаяся электростанция:

суммарная установленная мощность электростанций Красноярского края составляет 13 910 МВт.

Красноярский край вырабатывает около 6% от общего объёма электроэнергии, производимой страной.

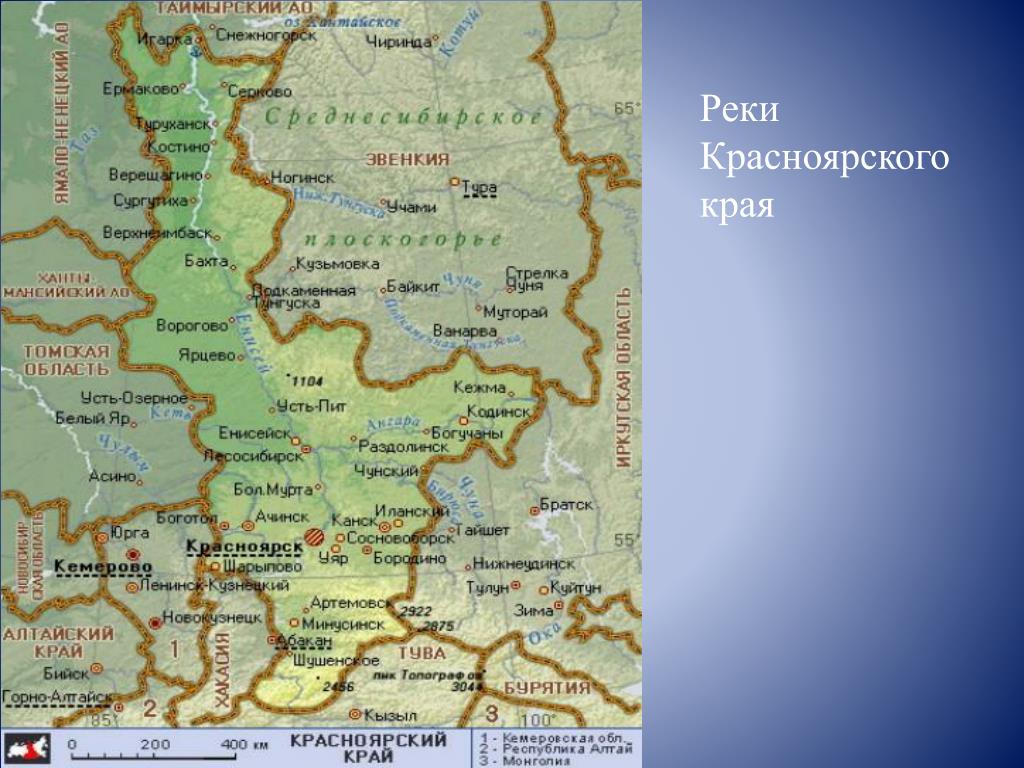

По производству электроэнергии на одного человека Красноярский край занимает второе место в России. На Енисее построены две самые крупные в Евразии гидроэлектростанции: Красноярская и Саяно-Шушенская. На базе Канско-Ачинского угольного бассейна создан Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс (КАТЭК) с мощнейшими в мире Берёзовскими ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Действующие разрезы бассейна (Бородинский, Назаровский, Березовский) ежегодно поставляют для нужд энергетиков около 55 миллионов тонн угля. Значительная часть угля поступает на тепловые станции соседних регионов — Новосибирской, Иркутской и других областей.

На базе Канско-Ачинского угольного бассейна создан Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс (КАТЭК) с мощнейшими в мире Берёзовскими ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Действующие разрезы бассейна (Бородинский, Назаровский, Березовский) ежегодно поставляют для нужд энергетиков около 55 миллионов тонн угля. Значительная часть угля поступает на тепловые станции соседних регионов — Новосибирской, Иркутской и других областей.

Основной объем потребления электроэнергии (более 70 процентов) в крае приходится на организации добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Это объясняется тем, что основным потребителем топливно-энергетических ресурсов в Красноярском крае являются организации промышленного комплекса, которые ориентированы на энергоемкие виды деятельности.

Одним из приоритетных направлений развития экономики Красноярского края является энергоэффективность — снижение потребления энергоресурсов предприятиями и населением края. В крае уже работает и дает результаты целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае».

Транспорт

В настоящее время Красноярский край является крупным транспортно-распределительным и транзитным узлом Сибирского федерального округа. Транспортный комплекс края представлен всеми видами транспорта — железнодорожным, трубопроводным, воздушным, внутренним водным и автомобильным. Особую роль краю в функционировании транспортной системы придает его уникальное расположение на пересечении железнодорожных, воздушных и автомобильных магистралей.

Железнодорожный транспорт. Доминирующее положение в транспортной системе Красноярского края занимает железнодорожный транспорт. На его долю приходится 94 % всего грузооборота края. С запада на восток край пересекают Транссибирская и Южно-Сибирская магистрали.

Эксплуатационная длина Красноярской железной дороги составляет 3,2 тыс. километров.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 47,3 тыс. километров. По территории края проходят две магистрали федерального значения: Новосибирск — Красноярск — Иркутск и Красноярск — Кызыл.

Предприятия осуществляют прямые автомобильные перевозки грузов в Китай, Монголию и Западную Европу.

Протяженность водных путей, соединяющих северную и восточную части края с г. Красноярском, составляет 7 тыс. километров.

Речные порты городов Красноярска и Лесосибирска на реке Енисей обеспечивают взаимодействие речного и железнодорожного транспорта. Устьевые порты на севере края доступны для захода морских судов.

На базе аэропорта Красноярск формируется мультимодальный транспортный узел. Воздушное пространство края и аэропорт Красноярска используются для полетов в рамках кроссполярных авиатрасс через Северный полюс.

Экспорт и импорт

Красноярский край традиционно является одним из крупнейших экспортно-ориентированных регионов страны. Значительная часть продукции лесопереработки, цветной металлургии, химической промышленности вывозится из страны. Доля Красноярского края во внешнеторговом обороте России постоянно увеличивается.

Объем внешнеторгового оборота между Красноярским краем и Нидерландами за 2012 год составил почти $2,9 млрд, на втором месте идет Китай — чуть более $1 млрд, на третьем США — более $500 млн.

В структуре экспорта почти 71% приходится на металлы и изделия из них — около $4 млрд.

Структуру экспорта края определяют в большей степени сырьё и продукты его переработки. В основу экспорта входят цветные металлы (алюминий, никель, медь), лес и лесоматериалы. Основные потребители этой продукции — Япония, Италия, Египет, Турция. Экспортируются также чёрные металлы, нефть и нефтепродукты, уголь, удобрения азотные и калийные, синтетический каучук, механическое и электрическое оборудование.

Ведущее положение во внешней торговле Красноярского края занимают несколько крупных промышленных предприятий, таких, как Красноярский алюминиевый завод, Норильский комбинат, Электрохимический завод, Норильская горная компания, АО «КраМЗ», Лесосибирский ЛДК, Новоенисейский ЛДК.

Основную долю в структуре импорта занимает продукция нефтехимического комплекса. Эта группа товаров представлена в основном продуктами неорганической химии, а именно оксидом алюминия (глинозём), пластмассами и изделиями из них. На втором месте находится продукция машиностроения. Ввоз машиностроительной продукции производится из США, Германии, Австрии, Швеции. Импорт продукции топливно-энергетического комплекса составляет 4,2% от общего объёма.

На втором месте находится продукция машиностроения. Ввоз машиностроительной продукции производится из США, Германии, Австрии, Швеции. Импорт продукции топливно-энергетического комплекса составляет 4,2% от общего объёма.

Торговые связи Красноярского края во многом определяют картину внешнеэкономической деятельности всего Восточно-Сибирского региона. В последние годы край постоянно занимает лидирующее положение по объёмам экспортно-импортных операций среди субъектов, входящих в Восточно-Сибирский регион, и обеспечивает более 50% всего объёма экспорта и 40% импорта.

Инвестиционный климат

Основой устойчивого социально-экономического положения края и потенциалом его дальнейшего развития является реализация на территории края крупных инвестиционных проектов по развитию традиционных и созданию новых высокотехнологичных производств. Красноярский край — один из российских регионов-лидеров по уровню инвестиционной активности. По объему привлеченных инвестиций край лидирует в Сибири и входит в первую десятку в Российской Федерации.

Региональная власть в Красноярском крае ведет активную поддержку инвестиционной деятельности: приняты региональные законы и постановления, главная задача которых — создание благоприятной инвестиционной среды. В регионе активно используются механизмы государственно-частного партнерства. При Правительстве Красноярского края создан Инвестиционный совет. Председателем Инвестиционного совета является заместитель Губернатора.

В регионе действуют меры, направленные на создание благоприятного инвестиционного климата:

- государственные гарантии Красноярского края;

- предоставление субсидий на возмещение части затрат по уплате процентных ставок по кредитам;

- предоставление бюджетных инвестиций;

- налоговые льготы.

300 лет прокуратуре России — Прокуратура Красноярского края

История органов прокуратуры

Указ Петра I об учреждении Российской прокуратуры

12 января 1722 года в соответствии с Именным Высочайшим Указом Петра I Правительствующему Сенату была учреждена Российская прокуратура — «Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору». При создании прокуратуры Петром I перед ней ставилась задача «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония».

При создании прокуратуры Петром I перед ней ставилась задача «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония».

Первым Генерал-прокурором Сената император назначил графа Павла Ивановича Ягужинского. Представляя сенаторам Генерал-прокурора, Петр I сказал: «Вот око мое, коим я буду все видеть».

Эта же мысль нашла свое отражение и в Указе от 27 апреля 1722 года «О должности Генерал-прокурора»: «И понеже сей чин — яко око наше и стряпчий о делах государственных». Указ также устанавливал основные обязанности и полномочия Генерал-прокурора по надзору за Сенатом и руководству подчиненными органами прокуратуры.

С 1802 года институт прокуратуры стал составной частью вновь образованного Министерства юстиции, а Министр юстиции по должности стал Генерал-прокурором.

Судебная реформа 1864 года установила «Основные начала судебных преобразований», которые в части, касающейся судоустройства, определяли, что «при судебных местах необходимы особые прокуроры, которые по множеству и трудности возлагаемых на них занятий, должны иметь товарищей», а также констатировали, что «власть обвинительная отделяется от судебной».

В ноябре 1917 года высшим органом власти в стране — Советом Народных Комиссаров — был принят Декрет о суде № 1, согласно которому упразднялись существовавшие до революции

суды, институты судебных следователей, прокурорского надзора, а также присяжной и частной адвокатуры. Их функции взяли на себя вновь созданные народные суды, а также революционные трибуналы. Для производства предварительного следствия были образованы особые следственные комиссии.

В мае 1922 года постановлением ВЦИК было принято первое «Положение о прокурорском надзоре», согласно которому в составе Народного комиссариата юстиции была учреждена Государственная Прокуратура. При этом на прокуратуру были возложены следующие функции:

- осуществление надзора от имени государства за законностью действий всех органов власти, хозяйственных учреждений, общественных, частных организаций и частных лиц путем возбуждения уголовного преследования против виновных и опротестования нарушающих закон постановлений;

- непосредственное наблюдение за деятельностью следственных органов дознания в области раскрытия преступлений, а также за деятельностью органов государственного политического управления;

- поддержание обвинения на суде;

- наблюдение за правильностью содержания заключенных под стражей.

В ноябре 1923 года была образована Прокуратура Верховного суда Союза ССР, которой предоставили широкие полномочия — право законодательной инициативы и совещательного голоса в заседаниях высших органов власти страны, а также право приостанавливать решения и приговоры коллегий Верховного суда СССР.

В июне 1933 года Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР принято решение об учреждении прокуратуры Союза ССР, на которую возлагались, в том числе, дополнительные функции:

- надзор за соответствием постановлений и распоряжений отдельных ведомств Союза ССР и союзных республик и местных органов власти Конституции и постановлениям правительства Союза ССР;

- наблюдение за правильным и единообразным применением законов судебными учреждениями союзных республик с правом истребования любого дела в любой стадии производства, опротестования приговоров и решений судов в вышестоящие судебные инстанции и приостановления их исполнения;

- возбуждение уголовного преследования и поддержание обвинения во всех судебных инстанциях на территории Союза ССР;

- надзор на основе особого положения за законностью и правильностью действий ОГПУ, милиции, уголовного розыска и исправительно-трудовых учреждений;

- общее руководство деятельностью прокуратуры союзных республик.

Утвержденное в декабре 1933 года «Положение о Прокуратуре Союза ССР» определило правовой статус Прокуратуры СССР как самостоятельного государственного органа. Прокуратура Верховного Суда СССР была упразднена. Прокурор Союза ССР назначался ЦИК СССР и был подотчетен ему, а также его Президиуму. Помимо этого Прокурор Союза ССР был подотчетен и СНК СССР. Это обеспечивало независимость Прокурора Союза ССР от каких-либо государственных органов и должностных лиц.

Первым прокурором Союза ССР был назначен Иван Алексеевич Акулов. В «Положении о Прокуратуре Союза ССР» были определены отрасли прокурорского надзора, ставшие традиционными: общий надзор, надзор за правильным и единообразным исполнением законов судебными органами; надзор за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия; надзор за законностью и, правильностью действий ОГПУ, милиции, исправительно-трудовых учреждений. В Положении были определены система и структура органов прокуратуры. В качестве структурных подразделений в Прокуратуру входили военная и транспортная прокуратуры. Весьма обстоятельно были сформулированы функции центрального аппарата Прокуратуры СССР. Его главное предназначение заключалось в осуществлении руководства нижестоящими прокуратурами

Весьма обстоятельно были сформулированы функции центрального аппарата Прокуратуры СССР. Его главное предназначение заключалось в осуществлении руководства нижестоящими прокуратурами

путем издания различного рода указаний и распоряжений, созыва совещаний подчиненных прокуроров и следователей, проведение проверок деятельности нижестоящих прокуратур, получение регулярных отчетов об их деятельности. На Прокуратуру СССР возлагались функции по подбору, расстановке и воспитанию кадров прокуроров и следователей.

Проведение в жизнь «Положения о Прокуратуре Союза ССР» в существенной мере способствовало укреплению единства и строгой централизации органов прокурорского надзора. Конституция СССР, принятая в декабре 1936 г., впервые в истории конституционного законодательства вводит понятие высшего надзора за точным исполнением законов. Причем, эта прерогатива была отнесена к полномочиям только Прокурора Союза ССР (ст. 113).

Таким образом, в 1936 г. произошло окончательное выделение органов прокуратуры из системы юстиции в самостоятельную единую централизованную систему.

В годы Великой Отечественной войны деятельность органов Прокуратуры была подчинена общей задаче — победе советского народа над немецким фашизмом. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном положении», работа органов прокуратуры, как военных, так и территориальных, была перестроена на военный лад.

С целью укрепления трудовой и исполнительской дисциплины Указом Президиума Верховного Совета СССР в сентябре 1943 г. прокурорско-следственным работникам устанавливаются классные чины с выдачей форменного обмундирования. Одновременно вводится сравнительная градация классных чинов прокуроров и следователей, приравненных к воинским званиям.

Учитывая важное государственное и политическое значение деятельности органов прокуратуры и в целях повышения престижа, авторитета и влияния органов прокуратуры на обеспечение законности в государстве, Верховный Совет СССР в марте 1946 г. принимает Закон СССР «О присвоении Прокурору СССР наименования Генерального прокурора СССР».

Первым Генеральным прокурором СССР стал Константин Петрович Горшенин.

В мае 1955 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР утвержден такой важный законодательный акт как «Положение о прокурорском надзоре в СССР». Статья 1 Положения возлагает на Генерального прокурора СССР осуществление высшего надзора за точным исполнением законов всеми министерствами и подведомственными им учреждениями, а также гражданами СССР.

После того, как в 1977 году была принята новая Конституция СССР, Прокуратура Союза ССР приступила к разработке на ее основе Закона о Прокуратуре СССР, которому предстояло заменить утвержденное в 1955 году Положение о прокурорском надзоре в СССР. В соответствии с принятым в ноябре 1979 года Законом СССР о Прокуратуре СССР к основным направлениям деятельности прокуратуры было отнесено, во-первых, высший надзор за точным и единообразным исполнением законов, и, во-вторых, борьба с нарушениями законов об охране социалистической собственности; борьба с преступностью и другими правонарушениями; расследование преступлений; привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление; обеспечение неотвратимости ответственности за преступление; разработку совместно с другими государственными органами мер предупреждения преступлений и иных правонарушений; координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступлениями и иными правонарушениями и участие в совершенствовании законодательства и пропаганде советских законов. Законном устанавливалось право законодательной инициативы Генерального прокурора СССР и его ответственность и подотчетность перед Верховным Советом СССР, а в период между его сессиями – Президиуму Верховного Совета СССР.

Законном устанавливалось право законодательной инициативы Генерального прокурора СССР и его ответственность и подотчетность перед Верховным Советом СССР, а в период между его сессиями – Президиуму Верховного Совета СССР.

В Законе также закреплялось, что органы прокуратуры составляют единую и централизованную систему — прокуратуру СССР, возглавляемую Генеральным прокурором СССР, с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим.

После распада СССР, в январе 1992 г., был принят новый Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации». В дальнейшем в Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 г., в статье 129 был закреплен принцип единства и централизации системы органов прокуратуры.

В результате законодательных преобразований прокуратура Российской Федерации окончательно сформировалась структурно и функционально в самостоятельный государственный орган, не входящий ни в одну из ветвей власти.

В принятом Законе был упразднен надзор за исполнением законов гражданами, установлен запрет на вмешательство прокуратуры в хозяйственную деятельность, совсем иным стало содержание прокурорского надзора. Утвержден и последовательно проводится в жизнь приоритет надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.

Утвержден и последовательно проводится в жизнь приоритет надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.

Связь времен продолжается.

Сегодня выдвигаются новые требования к прокурорам и ставятся более сложные задачи. Масштабные реформы, реализация национальных проектов требуют нового качества прокурорского надзора с тем, чтобы правозащитный и правоохранительный потенциал прокуратуры реально способствовал развитию демократического правового государства.

В числе приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры продолжают оставаться борьба с преступностью и коррупцией, защита прав и законных интересов граждан, обеспечение единства правового пространства страны.

В настоящее время органы прокуратуры придают важное значение своевременному информированию органов представительной и исполнительной власти всех уровней о состоянии законности, складывающейся в правоприменительной практике.

Именно в этом видится основное направление деятельности прокуратуры, от которой во многом зависит благосостояние и правовая защищенность граждан, безопасность и интересы государства.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АБХАЗИИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО МИРОПОРЯДКА

Предлагаем вниманию читателей Апсныпресс доклад директора Центра стратегических исследований при Президенте Республики Абхазия, доктора филологических наук, академика АНА Вячеслава Чирикба «Геополитическое положение Абхазии в контексте современного миропорядка», представленный им на круглом столе «Абхазия в современном мире – вызовы и угрозы» (20 сентября 2022 г., Сухум).

***

Приближается к концу первая четверть ХХI века, однако мировая ситуация пугающе напоминает первую четверть ХХ века. Мир вошел в фазу повышенной и чрезвычайно опасной турбулентности. Дуга активной нестабильности простирается от Афганистана, Таджикистана, Киргизии, и далее на Ирак, Иран, Южный Кавказ, Украину, Балканы. Резко обострились противоречия между мировыми державами – Россией и Китаем, с одной стороны, и Западом, с другой. Бушует война санкций. Сложнейшая ситуация на Украине довела все эти противоречия до точки кипения. Вновь, как во время Карибского кризиса, замаячил призрак глобальной ядерной войны.

Вновь, как во время Карибского кризиса, замаячил призрак глобальной ядерной войны.

Одну из главных причин нынешнего глобального противостояния назвать можно – это маниакальное намерение Запада окружить Россию военными базами и втянуть в военный блок НАТО наибольшее число стран, особенно по периметру России. Со всеми странами бывшего советского блока, с целым рядом стран бывшей Югославии, и даже с тремя постсоветскими балтийскими странами это удалось осуществить. Однако стремление втянуть в североатлантический альянс две другие постсоветские страны – Украину и Грузию уже рассматривается Россией как экзистенциальная угроза и является той красной линией, переступление которой может открыть путь к прямому военному конфликту с блоком НАТО.

На фоне этого стремительно меняется ситуация на Южном Кавказе. Особенно большие и драматические изменения за последние два года произошли в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Азербайджан сумел отвоевать захваченные ранее Арменией территории и грозит теперь уже оккупацией исконно армянских земель. Его цель – пробить коридор в Нахичевань через т.н. Зангезурский коридор, который соединит Турцию через Нахичевань с западными регионами Азербайджана и далее со странами Центральной Азии. Так может быть реализована идея Ататюрка о создании коридора Туркестан-Центральная Азия и о построении Великого Турана. Вся эта ситуация привела к беспрецедентному усилению роли Турции, практически вернувшейся в Закавказье, потеснив там Россию, США и ЕС.

Его цель – пробить коридор в Нахичевань через т.н. Зангезурский коридор, который соединит Турцию через Нахичевань с западными регионами Азербайджана и далее со странами Центральной Азии. Так может быть реализована идея Ататюрка о создании коридора Туркестан-Центральная Азия и о построении Великого Турана. Вся эта ситуация привела к беспрецедентному усилению роли Турции, практически вернувшейся в Закавказье, потеснив там Россию, США и ЕС.

Однако не все страны региона такая повестка устраивает. На встрече с Эрдоганом в Самарканде в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 15-16 сентября президент Ирана Ибрахим Раиси прямо заявил, что Иран отвергает любые изменения международно-признанных границ в регионе Южного Кавказа. Для большей убедительности накануне саммита ШОС Иран стянул к границам Армении войска. Не вызывают восторга действия азербайджано-турецкого альянса и у Франции и США. Именно в этом плане следует рассматривать недавний визит в Армению спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, что было призвано послужить демонстрацией поддержки Армении со стороны США.

На всем этом фоне не исключено, что Армения наконец решится признать независимость Нагорного Карабаха и обратиться к мировому сообществу с призывом эту независимость поддержать. Не исключено также в этом случае, что некоторые близкие Армении страны, включая Францию, хотя сейчас это и кажется невероятным, присоединятся к признанию Нагорного Карабаха по аналогу Косова, как единственный способ его спасения от полного военного разгрома и аннексии со стороны поддерживаемого Турцией Азербайджана. Альтернативным сценарием может стать размещение в зоне конфликта в дополнение к силам РФ также миротворческих контингентов из других стран, что станет некоторым аналогом кипрского сценария.

Все это говорит о сломе сложившегося после распада СССР статуса-кво, о еще более ожесточенной борьбе великих и региональных держав за гегемонию в регионе Южного Кавказа, об опасности разгорания долговременных и еще недавно замороженных военных конфликтов.

Что же на этом крайне тревожном и динамично меняющемся фоне может ожидать нашу страну? Появились ли у Абхазии новые вызовы, усилились ли прежние угрозы?

Самым главным дестабилизирующим фактором для ситуации с безопасностью в Абхазии, конечно же, остается никуда не девшийся и не урегулированный конфликт с Грузией, который наши некоторые не очень проницательные политологи поспешили после 2008 года объявить завершенным. Нет, конфликт никуда не делся, Грузия все еще нацелена на военный реванш, на возвращение под ее контроль территории Абхазии и на возвращение грузинских беженцев. Целью Грузии все еще остается ликвидация независимой абхазской государственности.

Нет, конфликт никуда не делся, Грузия все еще нацелена на военный реванш, на возвращение под ее контроль территории Абхазии и на возвращение грузинских беженцев. Целью Грузии все еще остается ликвидация независимой абхазской государственности.

Несомненно и то, что после признания Российской Федерацией Республики Абхазия 26 августа 2008 года ситуация коренным образом изменилась. При новом руководстве Россия нашу страну уже не рассматривает как часть Грузии, через которую можно влиять в ту или иную сторону на политику этой страны, а как самостоятельного актора, с которым Российская Федерация установила близкие партнерские и союзнические отношения.

Главная цель Абхазии – ввиду грузинского реваншизма – нейтрализовать военную угрозу со стороны Грузии. Какие для этого у Абхазии существуют механизмы? Прежде всего, это тесный военный союз с Российской Федерацией, опирающийся на основополагающий абхазско-российский договор 2008 года, расположение в Абхазии российских военных баз, совместная охрана границы Абхазии с Грузией абхазскими и российскими пограничниками, укрепление боеспособности абхазской армии, овладение современными методами ведения военных действий, наличие современного и эффективного вооружения. Это – самая главная составляющая безопасности Абхазии, поскольку адекватным ответом на военную угрозу может быть лишь военный ответ.

Это – самая главная составляющая безопасности Абхазии, поскольку адекватным ответом на военную угрозу может быть лишь военный ответ.

Другим, параллельным механизмом является проведение с Грузией переговоров, что дает очень много для лучшего понимания намерений Грузии, о настроениях ее политического истеблишмента. Женевский формат именно тем и хорош, что, не предполагая каких-либо дипломатических прорывов, предоставляет для всех участников процесса урегулирования удобный канал коммуникации, где можно транслировать свой взгляд на урегулирование конфликта и выяснять намерения противника и помогающих ему стран.

Естественно, наших граждан волнует вполне законный вопрос – насколько возросла угроза со стороны Грузии в нынешний период, характеризующийся усилением противостояния Запада и России, дестабилизацией в зоне армяно-азербайджанского конфликта, военного конфликта на Украине, тесного взаимодействия грузинских военных структур со структурами НАТО?

Все мы знаем о призывах украинских политиков к Грузии открыть второй фронт в Абхазии и Южной Осетии. Например, 12 сентября депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что у грузинского народа есть уникальная возможность заставить власти «предпринять конкретные шаги и освободить Абхазию и Южную Осетию», поскольку Россия сейчас полностью сосредоточена на Украине. О том, что Грузия должна «подниматься и защищать свою страну», заявил секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Со схожими высказываниями выступали также советники главы офиса президента Украины Михаил Подоляк и Алексей Арестович. И российский, и абхазский МИД охарактеризовали эти заявления как провокационные.

Например, 12 сентября депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что у грузинского народа есть уникальная возможность заставить власти «предпринять конкретные шаги и освободить Абхазию и Южную Осетию», поскольку Россия сейчас полностью сосредоточена на Украине. О том, что Грузия должна «подниматься и защищать свою страну», заявил секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Со схожими высказываниями выступали также советники главы офиса президента Украины Михаил Подоляк и Алексей Арестович. И российский, и абхазский МИД охарактеризовали эти заявления как провокационные.

В ответ на призывы из Киева, в Тбилиси ответили, что позиция властей Грузии неизменна: они выступают против открытия в стране второго фронта против России. Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил: «Грузия не втянется в санкции, в Грузии не будет и открытия второго фронта». Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что «происходит шантаж со стороны представителей киевского режима, которые требуют включить страну в войну», однако Киеву это не удастся. На фоне призывов со стороны Киева Кобахидзе даже в шутку сказал, что Тбилиси готов провести референдум, чтобы узнать, согласен ли с ним народ. Как он позднее отметил, «В этом заявлении был сарказм и доля иронии».

На фоне призывов со стороны Киева Кобахидзе даже в шутку сказал, что Тбилиси готов провести референдум, чтобы узнать, согласен ли с ним народ. Как он позднее отметил, «В этом заявлении был сарказм и доля иронии».

Действительно, анализ ситуации показывает, что поведение Грузии в последний период очевидно нацелено на то, чтобы не раздражать и не провоцировать Россию. Так, Грузия не присоединилась к антироссийским санкциям, не отменила безвизовый режим с гражданами Российской Федерации, в целом ведет себя подчеркнуто нейтрально, официально отвергая, как было сказано, призывы Украины открыть второй фронт в Абхазии и Южной Осетии.

Интересно отметить, что доходы Грузии от международных туристов за восемь месяцев 2022 года составили более 2 млрд долларов, при этом наибольшую сумму за этот период потратили гости из России – 467,9 млн долларов. Кроме того, стремясь избежать санкций, российский бизнес массово регистрируется в Грузии, чему власти не препятствуют. Из всего сказанного становится ясно, что от новой конфронтации с Россией, к чему ее призывают и Украина, и Запад, Грузия только пострадает, и весьма существенно, при этом ничего не получив взамен.

Можно ли верить миролюбивым высказываниям тбилисских властей? Конечно, нет. И Абхазия, и Южная Осетия в этом уже не раз убеждались. Грузия отказывается подписать с Абхазией соглашение о неприменении военной силы. Это говорит о том, что военный путь решения проблемы Абхазии для нее все еще открыт. Естественно, Абхазии нужно всегда быть начеку, и неожиданностей здесь допустить мы не можем. Тем не менее, нынешняя военная ситуация в Грузии, ее поведение, тщательно отслеживаются как в России, так и нашими структурами. Анализ ситуации как внутри Грузии, так и вовне, лично меня убеждает в том, что на данный момент непосредственной угрозы новой военной агрессии Грузии против Абхазии нет.

Повторяю, это не означает, что следует верить миролюбивой риторике властей Грузии. Мы никогда не должны расхолаживаться, и следует продолжать заниматься укреплением своей обороноспособности. Это для нас жизненная необходимость. Однако у нашего народа есть все основания для сохранения спокойствия. Пока в Абхазии размещены военные базы Российской Федерации, пока нашу границу с Грузией охраняют совместно абхазские и российские пограничники, пока действует абхазо-российский договор 2008 года о дружбе и взаимной помощи, согласно которому стороны предпринимают военные действия в случае нападения на одну из сторон, особых причин для беспокойства я не вижу.

При каких условиях мы сможем говорить о реальной угрозе возобновления военного конфликта со стороны Грузии? Таких условий несколько. Это может быть глобальный ядерный конфликт и, в связи с этим, значительное ослабление России. Другим фактором может быть смена руководства в России, смена курса в отношении Абхазии и Грузии и вывод российских войск из Абхазии. Однако все эти сценарии ныне неактуальны. Глобальный ядерный конфликт не выгоден ни одной из ядерных держав и потому опасность его невысока. Смена политического курса России в отношении Абхазии также маловероятна в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Принятие позиции грузинской стороны, что было при Ельцине, весьма сомнительно: грузинское общество, и, прежде всего политическая элита, настроены резко прозападно. Неизменной и постоянно декларируемой целью Грузии является членство в Евросоюзе и в НАТО, и это стремление никто не отменял. Более того, можно сказать, что в результате конфликта на Украине членство в ЕС как Грузии, так и самой Украины и Молдовы, становится намного более вероятным, чем это было до конфликта. Ввиду всего этого России смена курса в отношении Абхазии ничего не даст – Грузию она уже не приобретет, а Абхазию может потерять. В условиях захода в регион Южного Кавказа Турции, а также Ирана, активности здесь НАТО, ЕС и США, потеря для России ценнейшей территории Абхазии с ее акваторией, географически буферной позицией, вывод из нее своих военных структур представляется весьма маловероятным и невыгодным для России сценарием.

Ввиду всего этого России смена курса в отношении Абхазии ничего не даст – Грузию она уже не приобретет, а Абхазию может потерять. В условиях захода в регион Южного Кавказа Турции, а также Ирана, активности здесь НАТО, ЕС и США, потеря для России ценнейшей территории Абхазии с ее акваторией, географически буферной позицией, вывод из нее своих военных структур представляется весьма маловероятным и невыгодным для России сценарием.

Главные цели внешней политики Абхазии неизменны. Это – это укрепление позиций Республики Абхазия на международной арене, усилия по устранению международной изоляции Абхазии, расширение списка признавших Абхазию стран, укрепление партнерских, взаимовыгодных и союзнических отношений с Российской Федерацией, а также укрепление связей с признавшими Абхазию государствами, а это, помимо России, 6 стран-членов ООН, с братскими Республикой Южная Осетия, Приднестровской Молдавской Республикой, Нагорно-Карабахской Республикой, с абхазской диаспорой во всем мире.

С точки зрения расширения круга признавших Абхазию стран, на мой взгляд, наиболее перспективным на данный момент видится ближневосточное направление – Иран, Ирак, Ливан, Йемен, демонстрирующие определенную самостоятельность во внешней политике арабские страны Персидского залива (Оман, Объединённые Арабские Эмираты, Бахрейн), Египет, такие страны севера Африки, как Тунис и Алжир. Важным вспомогательным фактором здесь являются хорошие отношения всех этих стран со стратегическим партнером Абхазии – Россией, а также Сирии с Ираном. Я бы не сбрасывал со счетов также Северную Корею и Мьянму, несмотря на их сложное внутреннее и международное положение.

Важным вспомогательным фактором здесь являются хорошие отношения всех этих стран со стратегическим партнером Абхазии – Россией, а также Сирии с Ираном. Я бы не сбрасывал со счетов также Северную Корею и Мьянму, несмотря на их сложное внутреннее и международное положение.

Нынешнее временное отсутствие широкого международного признания Абхазии, имеющей длительную историю самостоятельной государственности, основано, как отмечается целым рядом международных экспертов, не на международном праве, а исключительно на навеянных новой холодной войной политических предубеждениях и политике двойных стандартов. Как представляется, лучшее знакомство мирового сообщества с Республикой Абхазией, с историей и культурой ее народа, будет иметь своим неизбежным результатом изменение отношения ведущих стран мира к независимой Абхазии.

Следует особенно подчеркнуть, что международное непризнание Абхазии консервирует ситуацию нестабильности и конфронтации и чревато опасностью возобновления широкомасштабного конфликта, тогда как широкое дипломатическое признание Абхазии явится окончательным решением долговременного грузино-абхазского конфликта по модели Бангладеш, что станет важным фактором мира и стабильности на Южном Кавказе.

Как это ни парадоксально звучит, международное признание Абхазии выгодно и самой Грузии, так как избавит ее от непосильного бремени недостижимой цели возврата контроля над Абхазией и позволит сосредоточиться на решении внутренних проблем. Признание Абхазии и на этой основе урегулирование отношений между Абхазией и Грузией будет способствовать также восстановлению отношений Грузии с Россией, приведет к установлению мира и стабильности в регионе Южного Кавказа и реализации его значительного экономического потенциала, в частности, открытию в настоящее время заблокированных конфликтом международных транспортных коридоров Север-Юг и Запад-Восток через территории Абхазии и Грузии. Это в полной мере отвечает интересам стран Южного Кавказа и всех соседящих с этим регионом государств (России, Турции, Ирана), а также международного сообщества в целом.

Кстати, я убежден, что разблокирование транспортных коммуникаций Север-Юг вполне возможно и до окончательного урегулирования грузино-абхазского конфликта. Я считаю важной последнюю абхазскую инициативу по обсуждению модальностей и условий открытия подобного коридора. В этом заинтересованы прежде всего Россия и находящаяся в изоляции Армения. Однако открытие коридора сулит немало экономических, да и политических выгод и для Абхазии, и для Грузии, а также для Турции и Ирана. Пока на пути согласия Грузии для открытия транзитного коридора стоят политические причины. Ведь для этого придется официально признать субъектность Абхазии. И тем не менее, пример ИнгурГЭС, которая успешно управляется при тесном взаимодействии специалистов Абхазии и Грузии, является наглядным примером возможности прагматического сотрудничества, не затрагивающего проблемы политического статуса партнеров. Точно так же, прагматично, и без особой бюрократии, можно было бы решить и вопрос совместного участия Абхазии и Грузии, наряду с Россией и другими региональными и международными акторами, в открытии сквозного транспортно-грузового сообщения через территории Абхазии и Грузии.

Я считаю важной последнюю абхазскую инициативу по обсуждению модальностей и условий открытия подобного коридора. В этом заинтересованы прежде всего Россия и находящаяся в изоляции Армения. Однако открытие коридора сулит немало экономических, да и политических выгод и для Абхазии, и для Грузии, а также для Турции и Ирана. Пока на пути согласия Грузии для открытия транзитного коридора стоят политические причины. Ведь для этого придется официально признать субъектность Абхазии. И тем не менее, пример ИнгурГЭС, которая успешно управляется при тесном взаимодействии специалистов Абхазии и Грузии, является наглядным примером возможности прагматического сотрудничества, не затрагивающего проблемы политического статуса партнеров. Точно так же, прагматично, и без особой бюрократии, можно было бы решить и вопрос совместного участия Абхазии и Грузии, наряду с Россией и другими региональными и международными акторами, в открытии сквозного транспортно-грузового сообщения через территории Абхазии и Грузии.

Участие делегации Республики Абхазия в Международных женевских дискуссиях по ситуации в Закавказье, являющихся важной международной площадкой, обеспечивает прямой канал связи Абхазии с грузинской стороной, а также возможность донесения своей позиции по основным аспектам грузино-абхазского конфликта участвующим в переговорах высоким представителям важнейших международных структур – ООН, ОБСЕ и ЕС, а также делегации США.

Ключевым и неизменным фактором безопасности, стабильности и экономического процветания страны, укрепления ее международных позиций являются отношения с Российской Федерацией. Без помощи и содействия России реализация проекта независимого Абхазского государства невозможна. Кроме Российской Федерации ни одна региональная страна, ни одна великая держава этот проект не поддерживает. Об этом мы все должны хорошо помнить.

Российская Федерация оказывает финансово-экономическое содействие в восстановлении разрушенной войной и блокадой экономики Абхазии. На фоне сохраняющейся военной угрозы и политики реваншизма со стороны Грузии, претендующей на территорию Абхазии, для сохранения мира и стабильности абхазо-российские соглашения в области безопасности имеют особую значимость.

Со своей стороны, Абхазия играет важную роль с точки зрения обеспечения безопасности южных флангов России. Абхазия поставляет в Россию экологически чистые продукты субтропического сельского хозяйства, а также вина. Большое число российских туристов ежегодно посещает знаменитые курорты Абхазии. Таким образом, отношения между Россией и Абхазией имеют взаимовыгодный характер и отвечают долгосрочным интересам обеих стран.

Несколько слов о других угрозах, помимо внешних, которые для Абхазии являются экзистенциальными. Абхазский политический истеблишмент должен ясно понимать, что стратегической слабостью и уязвимостью Абхазии являются не только, и не столько небольшие размеры ее территории, сколько малочисленность населения Абхазии, и в первую очередь малочисленность государствообразующего этноса. Вот то, на что в первую очередь должны быть направлены ресурсы государства – на всемерное улучшение демографической ситуации как важнейшей стратегической задачи. Ситуация здесь вполне недвусмысленная – если мы не сможем демографически освоить Абхазию, то ее освоят другие. Демография – это и оружие выживания малочисленного этноса и, как мы все хорошо помним из недавней истории, орудие вытеснения и маргинализации малочисленного этноса. К сожалению, именно такого понимания одной из главнейших государственных стратагем в нашей фрагментированной и, к сожалению, настроенной в основном лишь на получение сиюминутных материальных благ политической элите пока не видится. Однако без решения важнейшей демографической проблемы государственность Абхазии будет всегда оставаться уязвимой.

Демография – это и оружие выживания малочисленного этноса и, как мы все хорошо помним из недавней истории, орудие вытеснения и маргинализации малочисленного этноса. К сожалению, именно такого понимания одной из главнейших государственных стратагем в нашей фрагментированной и, к сожалению, настроенной в основном лишь на получение сиюминутных материальных благ политической элите пока не видится. Однако без решения важнейшей демографической проблемы государственность Абхазии будет всегда оставаться уязвимой.

Второй сложнейшей государственной задачей является укрепление стремительно теряющего свои позиции государственного языка. Принимаемые меры, а скорее полумеры, не адекватны остроте ситуации и, опять-таки, к сожалению, свидетельствуют об отсутствии у абхазской политической элиты ясного видения экзистенциальных угроз для абхазского этноса.

Целью поколений абхазских политиков, и особенно Владислава Ардзинба, было достижение субъектности Абхазии как международного актора, по крайней мере, в сфере региональной политики. Как показывает богатая история Абхазии, роль объекта политики других региональных или международных акторов для Абхазии губительна и чревата тяжелыми последствиями.

Как показывает богатая история Абхазии, роль объекта политики других региональных или международных акторов для Абхазии губительна и чревата тяжелыми последствиями.

В государственной политике надо следовать лишь той повестке, которая приносит пользу гражданам, народу, стране. Поиск врагов народа, пятой колонны, шпиономания, ксенофобия – все это реально вредит абхазскому обществу, раскалывает его, размывает его единство. Нужна национальная программа действий, направленная на укрепление единства народа, на формирование позитивного образа будущего нашего государства. Такое позитивное видение будущего нужно в первую очередь нашей молодежи, которая не должна думать о том, куда бы мигрировать в поисках лучшей жизни, а находить применение своим талантам на Родине, иметь доступ к экономическим и социальным лифтам, не покидая свою страну, как это происходит в других странах.

Ценой неимоверных жертв и усилий абхазский народ сумел осуществить свою вековую мечту – восстановить независимое государство. Абхазия развивает свой экономический потенциал, совершенствует институты государственности и демократии, укрепляет международные позиции. Несмотря на все препоны, сложности и попытки международной изоляции, существование независимого и динамично развивающегося абхазского государства является неоспоримым фактом международной жизни.

Абхазия развивает свой экономический потенциал, совершенствует институты государственности и демократии, укрепляет международные позиции. Несмотря на все препоны, сложности и попытки международной изоляции, существование независимого и динамично развивающегося абхазского государства является неоспоримым фактом международной жизни.

Нужно укреплять обороноспособность страны, укреплять демографию и государственный язык, развивать экономику, повышать благосостояние граждан, качество образования, медицинских услуг, социальной сферы. Нам нужно создать максимально комфортную среду обитания для граждан страны и для ее гостей. Если мы добьемся на этих направлениях успехов, а для этого у нас есть все возможности, то тогда мы можем сказать, что проект независимого абхазского государства успешен, жизнеспособен и долговечен. А иначе и быть не должно!

Иаҳҭаххар, иҳалымшо акгьы ыҟаӡам!

Как политика неприсоединения и солидарности Глобального Юга объясняет позицию Южной Африки по Украине?

Война на Украине часто описывается западными аналитиками как поворотный момент в международных отношениях, перевернувший международный порядок после окончания «холодной войны». На Глобальном Юге война имеет такое же историческое значение, возрождая внешнеполитическую автономию и неприсоединение по мере роста геополитической напряженности между Западом и Россией (и Китаем).

На Глобальном Юге война имеет такое же историческое значение, возрождая внешнеполитическую автономию и неприсоединение по мере роста геополитической напряженности между Западом и Россией (и Китаем).

Генеральный директор — Южноафриканский институт международных отношений

Российское вторжение в Украину раскрыло нечто большее, чем неоимпериалистическое видение России воссозданной империи. Выяснилось, что многие страны Глобального Юга — с рыночной экономикой, демократическими политическими системами и ценностями, подобными тем, которые поддерживает Запад, — предпочитают не принимать чью-либо сторону даже перед лицом явного нарушения территориальной целостности суверенного государства.

Многие на Западе были сбиты с толку отсутствием подавляющей поддержки со стороны Глобального Юга. Южная Африка, например, колебалась между МИДом, первоначально призывавшим Россию уйти с Украины, и тем, чтобы в течение нескольких дней после вторжения отозвать эту позицию. За этим последовало воздержание на Генассамблее ООН и призыв к Украине и России к переговорам.

За этим последовало воздержание на Генассамблее ООН и призыв к Украине и России к переговорам.

Ответ Южной Африки следует понимать через два элемента: (1) ее ключевые принципы и позиции внешней политики и (2) сохраняющуюся важность солидарности со старыми «друзьями».

Принципы и позиции внешней политики

Южная Африка гордится своей независимой и неприсоединившейся внешней политикой, которая не допускает вовлечения в конфликты между великими державами. Многочисленные заявления южноафриканских правительственных чиновников подчеркивали эту важность. Кроме того, правительство рассматривает эту войну не как войну между Россией и Украиной, а как опосредованную войну между Россией и НАТО — войну, которая уходит своими корнями в расширение НАТО на восток, несмотря на законные опасения России в отношении безопасности.

Южная Африка присоединилась к Движению неприсоединения (ДН) вскоре после первых демократических выборов в 1994 году, и давление со стороны развивающихся стран с целью поддержать позицию Запада по Украине возродило принципы ДН в Южной Африке и других странах.

Министр международных отношений и сотрудничества Южной Африки выступил за более тесное сотрудничество с другими членами Движения неприсоединения, которое «активно способствовало бы формированию обсуждений реформы с системой Организации Объединенных Наций, а также придавало новое содержание Совету Безопасности Организации Объединенных Наций. ” Южная Африка, наряду с другими членами Глобального Юга, должна сопротивляться «втягиванию в политику конфронтации и агрессии, за которую ратуют могущественные страны». Им следует скорее стремиться «утвердить свои независимые, неприсоединившиеся взгляды» и способствовать «мирному разрешению конфликта путем диалога и переговоров» при сохранении независимой внешней политики.

Однако ЮАР столкнулась с трудностями, поскольку некоторые заявления министров правительства противоречили заявленной ею приверженности неприсоединению, даже несмотря на то, что в апреле министр иностранных дел категорически заявил, что «наша неприсоединившаяся позиция не означает, что мы оправдываем военные действия России». вмешательство в Украину, которое нарушило международное право» и что «Южная Африка всегда выступала против нарушений суверенитета и территориальной целостности государств-членов в соответствии с Уставом ООН».

вмешательство в Украину, которое нарушило международное право» и что «Южная Африка всегда выступала против нарушений суверенитета и территориальной целостности государств-членов в соответствии с Уставом ООН».

Мирное разрешение споров является основным принципом внешней политики Южной Африки с 1994 года, о чем свидетельствуют ее усилия по разрешению нескольких африканских конфликтов (например, в ДРК, Бурунди и Южном Судане/Судане). Эти конфликты не характеризуются полномасштабным вторжением одной страны в другую, как Россия в феврале 2022 года, а часто представляют собой мятежи и гражданские войны, хотя и при поддержке внешних акторов. Позиция Южной Африки в отношении Украины заключается в том, что диалог необходим для прекращения войны. Хотя с одной стороны разумно и принципиально, стремление к урегулированию путем переговоров в первые дни войны, вероятно, было наивным в контексте целей России на Украине.

Тем не менее, спустя шесть месяцев после начала войны международному сообществу необходимо найти пути выхода из этого конфликта и добиваться необходимых компромиссов с обеих сторон. Это тем более верно, что другие более насущные вопросы глобальной повестки дня были проигнорированы или усугублены войной в Украине — от изменения климата до Целей устойчивого развития, войны в Йемене, отсутствия энергетической и продовольственной безопасности. Дипломатическая проблема для Южной Африки (и других стран БРИКС) заключается в том, есть ли рычаги, чтобы усадить Россию за стол переговоров и добиться устойчивого компромисса.

Это тем более верно, что другие более насущные вопросы глобальной повестки дня были проигнорированы или усугублены войной в Украине — от изменения климата до Целей устойчивого развития, войны в Йемене, отсутствия энергетической и продовольственной безопасности. Дипломатическая проблема для Южной Африки (и других стран БРИКС) заключается в том, есть ли рычаги, чтобы усадить Россию за стол переговоров и добиться устойчивого компромисса.

Более справедливая и последовательная многосторонняя система является еще одним основным принципом внешней политики Южной Африки. Важно отметить, что Южная Африка признает ООН вершиной системы глобального управления, но выступает за пересмотр системы и Совета Безопасности ООН (СБ ООН). Этот последний призыв был усилен неспособностью ООН эффективно отреагировать на украинский кризис.

Наконец, Южная Африка в целом выступает против введения Западом односторонних санкций против стран, особенно потому, что они демонстрируют двойные стандарты в урегулировании различных конфликтов. Южная Африка также считает риторику «смены режима», используемую Западом — будь то в Ираке или Ливии, — крайне проблематичной и нарушением государственного суверенитета. Хотя Запад настаивает на том, что смена режима не является его целью против России, Южная Африка относится к этому с некоторым скептицизмом. По иронии судьбы, Россия не призвала Россию к свержению нынешнего правительства в Киеве.

Южная Африка также считает риторику «смены режима», используемую Западом — будь то в Ираке или Ливии, — крайне проблематичной и нарушением государственного суверенитета. Хотя Запад настаивает на том, что смена режима не является его целью против России, Южная Африка относится к этому с некоторым скептицизмом. По иронии судьбы, Россия не призвала Россию к свержению нынешнего правительства в Киеве.

Политика солидарности

Основной чертой внешней политики правительства Африканского национального конгресса (АНК) является солидарность с партиями и странами, которые поддерживали национально-освободительную борьбу против апартеида или все еще борются за свою независимость. Западная Сахара и Палестина являются давними примерами последнего, в то время как экономическая поддержка и солидарность с Кубой относятся к первому. У АНК также были давние отношения с Советским Союзом, который поддерживал его вооруженную борьбу и где многие лидеры АНК получили образование или прошли военную подготовку. Эта поддержка контрастирует с объявлением США АНК террористической организацией и оппозицией администраций Рейгана и Тэтчер движению в США и Великобритании в XIX веке.80-е годы.

Эта поддержка контрастирует с объявлением США АНК террористической организацией и оппозицией администраций Рейгана и Тэтчер движению в США и Великобритании в XIX веке.80-е годы.

АНК возмущается тем, что он воспринимает как высокомерие и империалистическое поведение Запада — будь то в Ираке, Афганистане или Ливии — или игнорированием озабоченностей развивающихся стран по таким вопросам, как доступ к вакцине или связанные с торговлей аспекты интеллектуальной собственности Отказ от прав. Миграция и обращение с африканскими мигрантами — также в первые дни войны на границе с Украиной — еще один больной вопрос.

Советско-российская поддержка во время апартеида — в сочетании с двойными стандартами Запада в отношении многосторонности, применения силы, верховенства закона и демократии — делает многих в АНК, Коммунистической партии Южной Африки (часть правящего трехстороннего альянса), и популистские Борцы за экономическую свободу (ответвление АНК) склоняются к тому, что Россия оправдывает свою «специальную военную операцию».

Галстуки БРИКС добавляют еще один уровень солидарности. С момента создания БРИКС Запад отвергал его как аномалию, учитывая политические и экономические разногласия между его членами. Но Запад недооценил свою значимость для своих членов в качестве геополитической группировки Глобального Юга (Россия является «почетным» членом Глобального Юга). Для Южной Африки, самого маленького члена БРИКС, она остается очень важным геополитическим органом, где страна может общаться с восходящей сверхдержавой, Китаем и другими важными лидерами Глобального Юга, разделяющими схожие взгляды на необходимость реформ. или преобразование) глобальной системы.

Чему может научиться Запад?

Большая часть повествования правительства Южной Африки о российском вторжении сосредоточена на лицемерии Запада. Но он также назвал вторжение нарушением международного права и Устава ООН. Южная Африка неоднократно подчеркивала, что она имеет право проводить независимую и внеблоковую внешнюю политику, и от нее не следует ожидать, что она примет сторону в конфликте, в котором она не имеет прямого интереса, или когда она рискует своими интересами, присоединяясь к одной из сторон. сторона.

сторона.

В начале войны Запад сформулировал конфликт как конфликт между демократиями и авторитарными системами. Поведение развивающихся стран при голосовании в течение трех голосов в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций показало, что этот анализ был ошибочным. Южная Африка и другие развивающиеся страны заняли «неприсоединившиеся» позиции не потому, что они обязательно потворствовали вторжению России в Украину. Скорее, это стало косвенным подтверждением бесчисленных примеров, когда Запад не смог выполнить или соответствовать правилам, которым, как он ожидал, следовали другие. Страны Глобального Юга больше не желают автоматически подчиняться требованиям великих держав. Это означает, что Запад (и другие) не должны воспринимать поддержку развивающихся демократий как нечто само собой разумеющееся. Вторжение в Украину показало, что развивающиеся страны рассматривают всю систему показателей, определяя, на чью сторону встать или вообще не встать.

Российское национальное к западному многонациональному: вызовы перехода — Карнеги, Индия

Документ без названия 30 апреля 2004 г. Фонд Карнеги за международный мир принял

совещание по проблемам, стоявшим перед Тюменской нефтяной компанией (ТНК) перед

а также

при слиянии с British Petroleum (BP), а также планы ТНК-ВР

для будущего развития российской энергетики. Спикером был Виктор

Вексельберг, председатель правления Российско-американской инвестиционной компании «Ренова».

группа, которая является одним из владельцев ТНК-ВР, а также председателем правления

Сибирско-Уральского Алюминия (СУАЛ). Д-р Андерс Ослунд, директор

Российская и Евразийская программа Фонда Карнеги, выступил модератором сессии.

Фонд Карнеги за международный мир принял

совещание по проблемам, стоявшим перед Тюменской нефтяной компанией (ТНК) перед

а также

при слиянии с British Petroleum (BP), а также планы ТНК-ВР

для будущего развития российской энергетики. Спикером был Виктор

Вексельберг, председатель правления Российско-американской инвестиционной компании «Ренова».

группа, которая является одним из владельцев ТНК-ВР, а также председателем правления

Сибирско-Уральского Алюминия (СУАЛ). Д-р Андерс Ослунд, директор

Российская и Евразийская программа Фонда Карнеги, выступил модератором сессии.

Щелкните здесь для просмотра презентации д-ра Вексельберга (в формате PDF).

Д-р Вексельберг начал с того, что отметил, что слияние ТНК-ВР представляет большой интерес

мировому деловому сообществу, и его обсуждение выявит важные вопросы

в Россию и ее развитие. До слияния ТНК уже была одной из

крупнейшая российская нефтяная компания по географии, ее холдинги простираются

от Сахалина на востоке до Лесичанска, Украина на западе. Сегодня ТНК-ВР

добывает 1,3 млн баррелей в сутки, что ставит на третье место в России,

позади ЮКОС и ЛУКОЙЛ. ТНК-ВР не успокаивается на этой позиции и будет

нравится превосходить его.

Сегодня ТНК-ВР

добывает 1,3 млн баррелей в сутки, что ставит на третье место в России,

позади ЮКОС и ЛУКОЙЛ. ТНК-ВР не успокаивается на этой позиции и будет

нравится превосходить его.

Компания, в которой работает более 100 000 человек, в настоящее время владеет пятью нефтеперерабатывающими заводами, а также сеть из более чем 2000 станций технического обслуживания.

Слияние ТНК и BP на сумму 8 миллиардов долларов на сегодняшний день является самой крупной инвестицией дело в бывшем Советском Союзе. Слияние, которое произошло в 2003 году, было необычным из-за структуры собственности и управления, к которой это привело. BP и консорциум российских инвесторов («Альфа», «Аксесс» и «Ренова»), каждый из которых владеет 50 процентов компании. Позже ТНК-ВР добавила 50% акций Славнефти. в свои холдинги, но последний продолжает работать как отдельная компания, Акционеры «Сибнефти» являются владельцами остальных 50 процентов ее акций.

Отмечая, что слияния, подобные слияниям ТНК-ВР, в ближайшем будущем гораздо менее вероятны

д-р Вексельберг по ряду причин приступил к объяснению обоснования

за союзом. Ходили слухи о том, что российские бизнесмены пытаются

вывести свои активы за границу, продав свои доли в российских компаниях. Др.

Вексельберг, однако, отметил, что в случае слияния ТНК-ВР этого не произошло.

За три года до сделки с BP в ТНК поняли, что не справятся

свои долгосрочные цели без стратегического союза. Возможности найти

стратегический партнер в России были ограничены, как и перспективы увеличения

активы, просто приобретая больше нефтяных месторождений.

Ходили слухи о том, что российские бизнесмены пытаются

вывести свои активы за границу, продав свои доли в российских компаниях. Др.

Вексельберг, однако, отметил, что в случае слияния ТНК-ВР этого не произошло.

За три года до сделки с BP в ТНК поняли, что не справятся

свои долгосрочные цели без стратегического союза. Возможности найти

стратегический партнер в России были ограничены, как и перспективы увеличения

активы, просто приобретая больше нефтяных месторождений.

В этот момент ТНК назначила Goldman Sachs своим финансовым консультантом и встретилась с с «крупными игроками» мирового нефтяного рынка. БП появилась как один из лидеров поиска ТНК партнера, благодаря его наличию на российском рынке: владела нефтяной компанией «Сиданко» и сетью сервисных станций, а также участвовал в энергетических проектах на Сахалине. Таким образом, БП был готовы расширить свое присутствие в России.

При выборе будущего партнера ТНК также проанализировала принципы их управления,

и принципы, которые будут регулировать отношения между ТНК и иностранным

инвестор, если произошло слияние. Большое количество нефтяных компаний, ведущих

мировой рынок построен на строго нисходящей структуре управления. ТНК

собеседники хотели заключить сделку только в том случае, если им разрешили купить контрольный

долю в новой компании. Однако ТНК хотела слияния, в котором российский

руководство останется на месте и будет капитализировать активы, которые у него уже есть.

построен. После долгой серии обсуждений ТНК и ВР пришли к соглашению 50 на 50.

структура собственности планируемой новой компании. Доктор Вексельберг указал

что российский нефтяной сектор значительно отстает от своих западных коллег

технологий, и поэтому ТНК нуждался в серьезном партнере, который помог бы ей навести

и устранить эту пропасть. ТНК также нуждалась в доступе к финансовым ресурсам для

масштабные инвестиционные проекты. К удивлению ТНК, ВР все это приняла.

принципы, и так появилась ТНК-ВР.

Большое количество нефтяных компаний, ведущих

мировой рынок построен на строго нисходящей структуре управления. ТНК

собеседники хотели заключить сделку только в том случае, если им разрешили купить контрольный

долю в новой компании. Однако ТНК хотела слияния, в котором российский

руководство останется на месте и будет капитализировать активы, которые у него уже есть.

построен. После долгой серии обсуждений ТНК и ВР пришли к соглашению 50 на 50.

структура собственности планируемой новой компании. Доктор Вексельберг указал

что российский нефтяной сектор значительно отстает от своих западных коллег

технологий, и поэтому ТНК нуждался в серьезном партнере, который помог бы ей навести

и устранить эту пропасть. ТНК также нуждалась в доступе к финансовым ресурсам для

масштабные инвестиционные проекты. К удивлению ТНК, ВР все это приняла.

принципы, и так появилась ТНК-ВР.

В начале переговоров о слиянии ТНК была готова продать только 25%

сделать ставку на BP, но это было неприемлемо для BP. Многим бизнесменам и экспертам,

структура собственности 50-50 кажется слишком сложной. На самом деле это правда — это

Очень сложно управлять компанией с такой структурой. Когда представители

ТНК и ВР встретились с президентом России Владимиром Путиным, чтобы проинформировать его

о предстоящем слиянии и получить от него добро, господин Путин попросил

как будет управляться компания, учитывая предлагаемую структуру 50-50. Уже,

тем не менее, ТНК-ВР хорошо справляется со своей структурой собственности, и Др.

Вексельберг выразил уверенность, что сможет преодолеть проблемы, которые

может возникнуть в будущем.

Многим бизнесменам и экспертам,

структура собственности 50-50 кажется слишком сложной. На самом деле это правда — это

Очень сложно управлять компанией с такой структурой. Когда представители

ТНК и ВР встретились с президентом России Владимиром Путиным, чтобы проинформировать его

о предстоящем слиянии и получить от него добро, господин Путин попросил

как будет управляться компания, учитывая предлагаемую структуру 50-50. Уже,

тем не менее, ТНК-ВР хорошо справляется со своей структурой собственности, и Др.

Вексельберг выразил уверенность, что сможет преодолеть проблемы, которые

может возникнуть в будущем.

Высшие руководящие должности в ТНК-ВР поделены между россиянами

и жители Запада почти 50 на 50, без явной цели сделать это.

В этой структуре управления ТНК видит гармоничное сочетание преимуществ

обеих сторон в этом союзе. ВР имеет преимущество в технологиях, международных

опыт работы на рынке, а также бухгалтерский и финансовый контроль. Так, представители BP

занимал эти должности в управлении ТНК-ВР. Однако для того, чтобы компания

чтобы добиться успеха в России, нужны были знания в области права и отношений с федеральными

и региональных органов власти, поэтому эти функции перешли к сотрудникам ТНК.

Россия не изобретает велосипед добычи нефти, а просто следует

путь, по которому уже пошли многие страны. Многие менеджеры ТНК-ВР

имеют опыт работы в других нефтедобывающих странах. Эта комбинация

знаний, опыта и интеллекта позволит ТНК-ВР построить высоко

дееспособная управленческая команда.

Однако для того, чтобы компания

чтобы добиться успеха в России, нужны были знания в области права и отношений с федеральными

и региональных органов власти, поэтому эти функции перешли к сотрудникам ТНК.

Россия не изобретает велосипед добычи нефти, а просто следует

путь, по которому уже пошли многие страны. Многие менеджеры ТНК-ВР

имеют опыт работы в других нефтедобывающих странах. Эта комбинация

знаний, опыта и интеллекта позволит ТНК-ВР построить высоко

дееспособная управленческая команда.

В будущем ТНК-ВР хотела бы, чтобы Славнефть полностью интегрировалась в Это. ТНК-ВР ненамного отстает от ЮКОСа и ЛУКОЙЛа по добыче и будет нравится обгонять своих конкурентов. В то же время она имеет стратегическую цель построения «лучшей нефтяной компании России» по качеству.

В прошлом году ТНК-ВР увеличила добычу на 14 процентов, что выше

среднем по отрасли, а в первом квартале 2004 г.

рост производства в России. Далее, якобы «неизбежная» работа

сокращений, следующих за слиянием, в случае с ТНК-ВР не было. Компания

также увеличил экспорт до 52 процентов от производства в 2003 году. Самое главное,

однако ТНК-ВР пересмотрела свои приоритеты. Переоценка Royal Dutch Shell

его резервов привело к 20-процентному падению цены его акций. Наоборот,

ТНК-ВР очень осторожно относится к запасам и планирует достичь запаса

коэффициент замещения 75 процентов текущего производства в этом году, и, возможно,

100 процентов в долгосрочной перспективе.

Компания

также увеличил экспорт до 52 процентов от производства в 2003 году. Самое главное,

однако ТНК-ВР пересмотрела свои приоритеты. Переоценка Royal Dutch Shell

его резервов привело к 20-процентному падению цены его акций. Наоборот,

ТНК-ВР очень осторожно относится к запасам и планирует достичь запаса

коэффициент замещения 75 процентов текущего производства в этом году, и, возможно,

100 процентов в долгосрочной перспективе.

Несмотря на такой агрессивный рост и реструктуризацию, ТНК-ВР продолжает работать

эффективно и выгодно. Все три рейтинговых агентства повысили рейтинг компании.

рейтинг, который сейчас является самым высоким среди российских нефтяных компаний.

ТНК-ВР недавно разработала пятилетнюю стратегию, в которой изложены основные

приоритеты и инвестиционные планы на предстоящий период. Планируемые ежегодные инвестиции

в среднем не менее 1 миллиарда долларов. В эту цифру входят только инвестиции в

органический рост и может быть дополнен неорганическим ростом за счет приобретений.

Пятилетняя стратегия показывает, что российские и западные акционеры ТНК-ВР разделяют общее видение будущего развития компании. Однако, создание стратегии также указывает на более стабильную бизнес-среду в России. В то время как российское налоговое и тарифное законодательство часто менялось, планирование очень сложно, сегодня можно заниматься долгосрочным планированием.

Компания также имеет несколько крупных инвестиционных проектов. Доктор Вексельберг подчеркнул

разработка Ковыктинского газового месторождения в Восточной Сибири, где запасы

всего 73 триллиона кубических футов. Газовое месторождение почти готово к разработке,

а ТНК-ВР планирует экспортировать ковиткинский газ в Восточную Азию, особенно в Китай

и Южная Корея, используя новые трубопроводы. Пока договоренности достигнуты

с этими двумя странами ТНК-ВР все еще ждет поддержки со стороны России.

правительство и газовая монополия «Газпром». ТНК-ВР планирует инвестировать $18

миллиардов в проект, из которых 12 миллиардов долларов будут инвестированы на территории России. По словам доктора, трудно переоценить важность этого проекта.

Вексельберг. Президент Путин недавно выразил намерение удвоить российскую

ВВП к 2010 г., а Ковыктинский проект может обеспечить от 5 до 10% российского ВВП.

Рост ВВП в ближайшие пять лет.

По словам доктора, трудно переоценить важность этого проекта.

Вексельберг. Президент Путин недавно выразил намерение удвоить российскую

ВВП к 2010 г., а Ковыктинский проект может обеспечить от 5 до 10% российского ВВП.

Рост ВВП в ближайшие пять лет.

Доктор Вексельберг отметил, что инфраструктура в Восточной Сибири чрезвычайно недостаточно развит, и проект не только обеспечит газом домохозяйства вокруг Байкал, но и способствовало бы улучшению инфраструктура в целом. При этом он выразил надежду, что ТНК-ВР не испортит природную красоту местности.

Еще одна область, в которую ТНК-ВР планирует крупные инвестиции, — это экспорт нефти.

Мощность трубопровода по-прежнему отстает от роста производства. «Транснефть» взяла

некоторые шаги по увеличению пропускной способности трубопровода, но ограничилась

Балтийская трубопроводная система, Приморский терминал на Финском заливе и

Проект Дружба-Адрия. Вопрос трубопровода является критическим для России. Нефтяной сектор

составляет большую часть ВВП России. Таким образом, если Россия не

решить проблему ограниченной пропускной способности трубопровода, он столкнется со значительными трудностями

в будущем.

Нефтяной сектор

составляет большую часть ВВП России. Таким образом, если Россия не

решить проблему ограниченной пропускной способности трубопровода, он столкнется со значительными трудностями

в будущем.

Существует несколько вариантов увеличения экспортных мощностей России по нефти.

Первый – построить нефтепровод до Мурманска и экспортировать оттуда нефть в США.

Штаты используют супертанкеры. По мнению доктора Вексельберга, это один из

самые перспективные проекты. Строительство газопровода на Дальний Восток

также позволит России расширить свой узкий экспортный рынок. В то время как трубопровод на восток

вообще было бы неплохо, проект ЮКОСа по трубопроводу, ведущему к

Китай выбрал неправильный подход. Мало того, что это угодило бы одному покупателю,

ослабление геополитических позиций России и ограничение ее доступа к мировым

рынках, но и не позволило бы разрабатывать нефтяные месторождения на севере

Иркутской области, восток Красноярского края или юг

Якутии.