Керченский пролив — Европа — Планета Земля

География

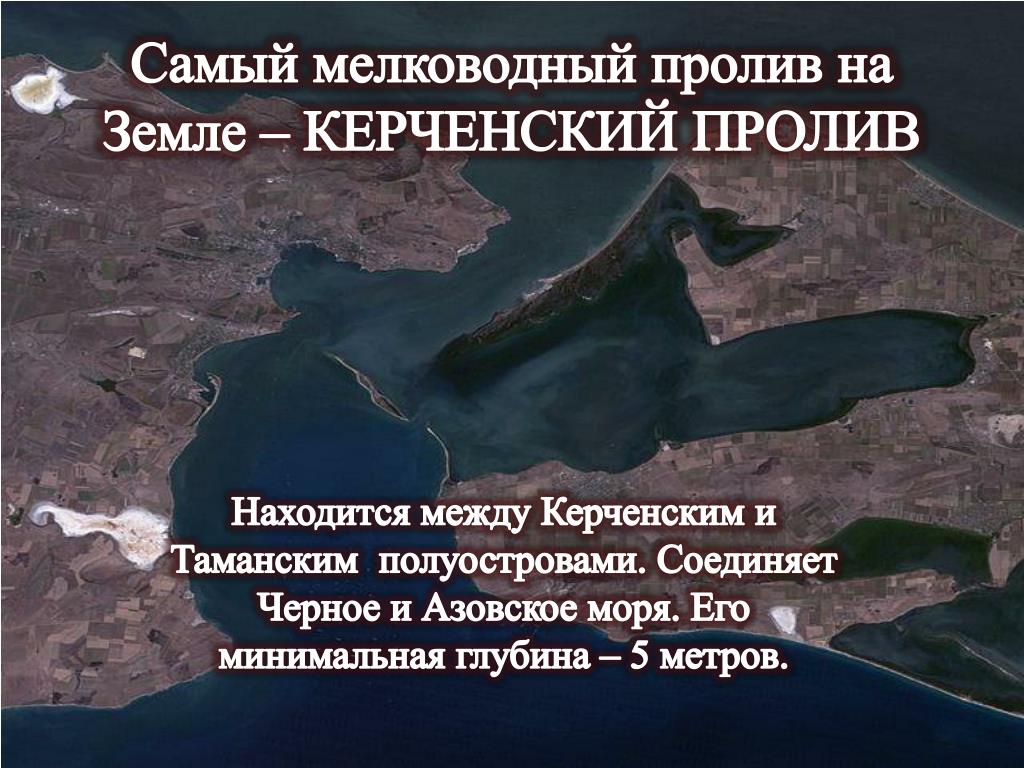

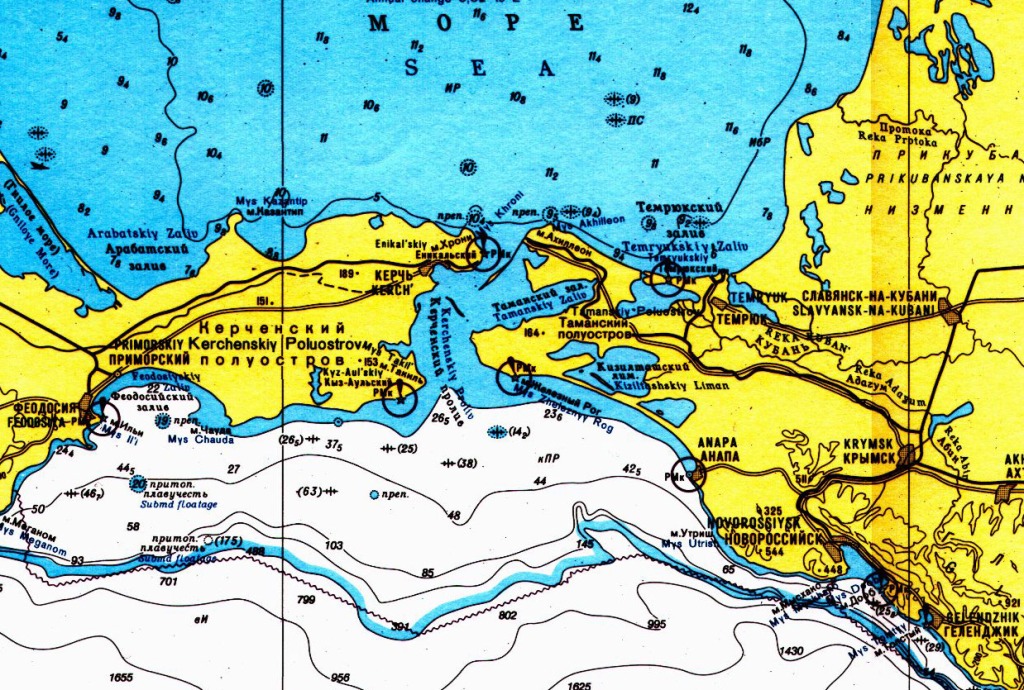

Керченский пролив принадлежит к акватории Азовского моря и соединяет его с Черным. Черноморская часть пролива начинается от мыса Панагия, расположенного на юго-западе Таманского полуострова.

Пролив в принципе судоходен в любое время года, но зимой покрыт плавучими льдами. Обычно течение в проливе направлено из Азовского моря в Черное море, но в некоторых случаях, например при сильном ветре с юга, возможно изменение течения.

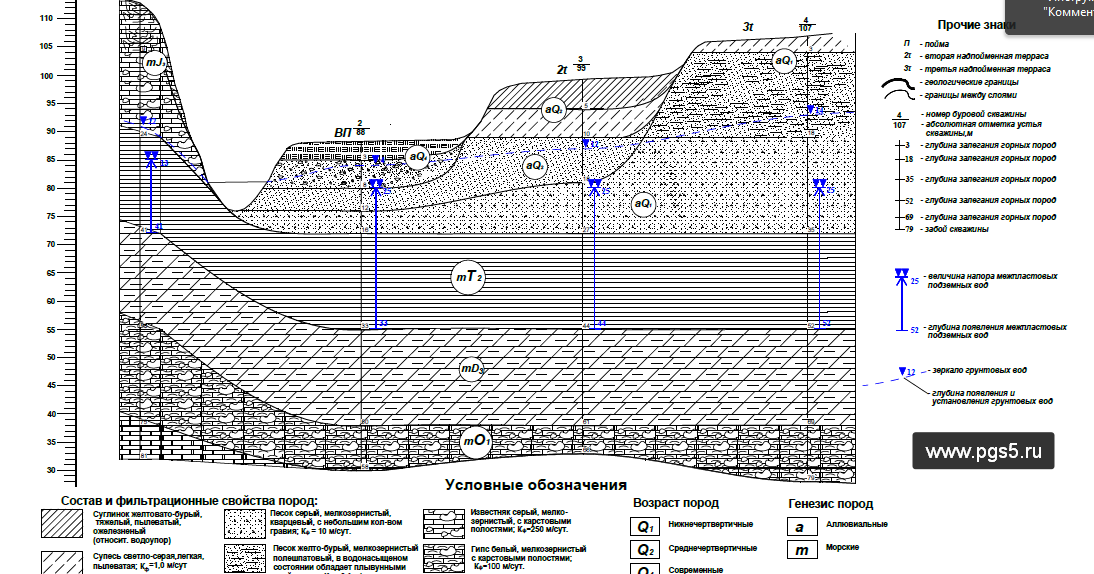

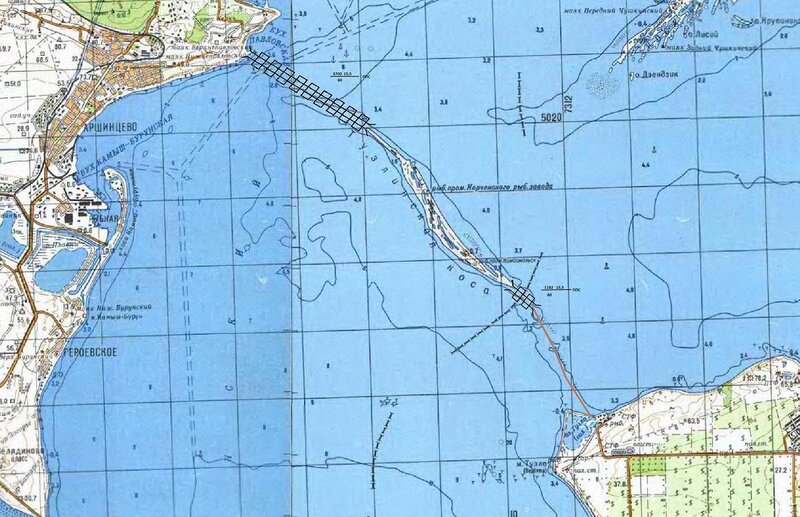

Керченский пролив между Керченским (Крым) и Таманским (Кавказ) полуостровами соединяет Азовское и Черное моря. Крайние мысы — Ак-Бурун на Керченском полуострове (Украина) и мыс Тузла на Таманском (Россия). Глубина Керченского пролива — от 5 до 15 м. Берега Керченского полуострова возвышенные, Таманского — низкие, изрезанные бухтами, заливами и лиманами.

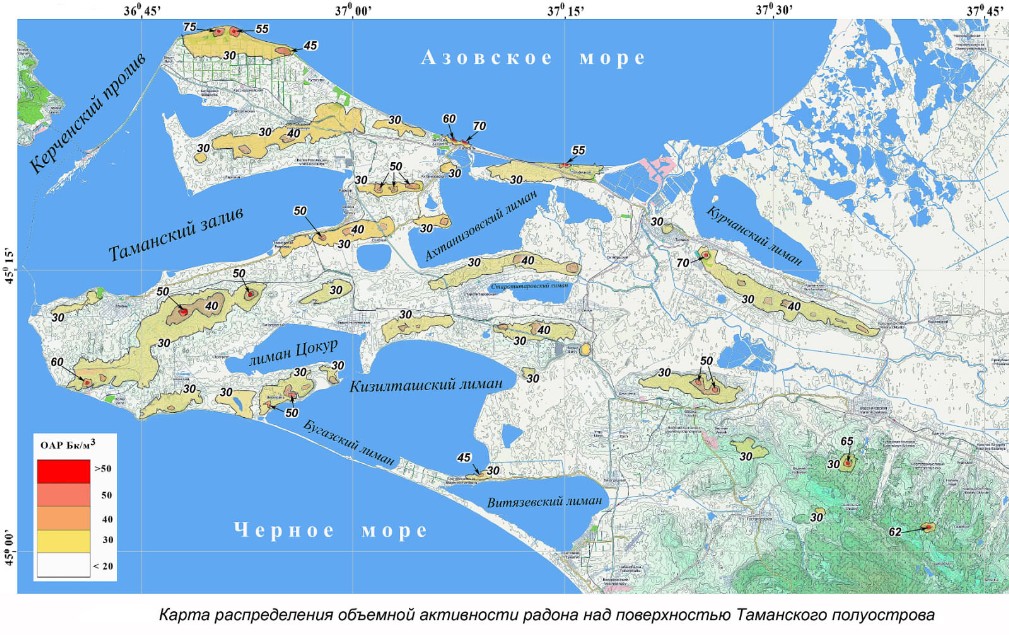

Керченский полуостров в районе пролива занят возвышенностью, местами обрывистый и скалистый, тогда как берег Таманского полуострова низкий. Осадков на берегах пролива выпадает немного, и поэтому здесь редкая растительность. Линия побережья очень извилистая, с множеством мелких полуостровов и бухт. От российского берега выступают длинные песчаные косы.

Осадков на берегах пролива выпадает немного, и поэтому здесь редкая растительность. Линия побережья очень извилистая, с множеством мелких полуостровов и бухт. От российского берега выступают длинные песчаные косы.

История

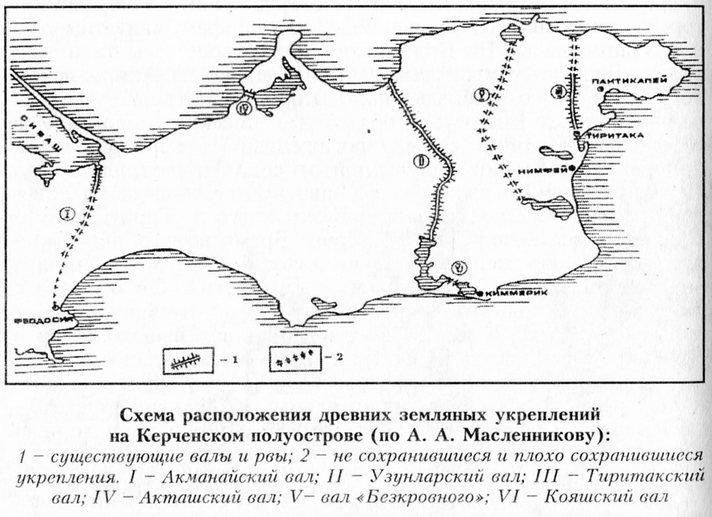

В античные времена Керченский пролив называли Боспор Киммерийский. Киммерийцы — народ, заселивший северо-восточное Причерноморье в II/III—VII вв. до н. э., еще до появления здесь скифов. Название «Боспор» имеет мифологическое происхождение. Так, древнегреческий драматург Эврипид (480-406 гг. до н. э.) в пьесе «Ифигения в Тавриде» (414 г. до н. э.) описывал, как пролив переплывает Ио — возлюбленная Зевса, превращенная Герой — ревнивой супругой Зевса — в корову, которую преследуют оводы. Позднее другой древнегреческий драматург — Эсхил (525-456 гг. до н. э.) назвал место переправы через пролив «коровий брод», по-гречески — Боспор.

Две с половиной тысячи лет назад между мысами Панагия и Тузла на берегу Таманского залива находился древнегреческий город-колония Корокондама. С тех пор море отвоевало у берега 2 километра, и город оказался на дне.

С тех пор море отвоевало у берега 2 километра, и город оказался на дне.

Тут же, на Таманском полуострове, находится и знаменитая Фанагория — самая большая древнегреческая колония на территории России. Фанагория была основана в 543 г. до н. э. Она была столицей Боспорского царства, находилась в составе Византийской империи, а затем — Хазарского каганата. В начале X в., когда начал повышаться уровень моря и город стал уходить под воду, жители ушли из этих мест. Археологические исследования показали, что постройки Фанагории сохранились на дне Таманского залива, на глубине 3-4 м.

В VI в. до н. э. греки-ионийцы основали на западном берегу пролива Пантикапей — будущую столицу Боспорского царства, находившуюся на месте нынешней Керчи.

Впоследствии пролив носил различные имена, в зависимости оттого, кто правил на его берегах. В Средние века его называли Таман-Богазы (от тюркского «Таманский пролив»), в конце XVIII — начале XX вв. у него появились русские названия: Таврический, Еникальский, Керчь-Еникальский. В XIX в. русские, которым уже принадлежал весь полуостров Крым, построили крепость Керчь для охраны Керченского пролива.

В XIX в. русские, которым уже принадлежал весь полуостров Крым, построили крепость Керчь для охраны Керченского пролива.

Во время Второй мировой войны Керченский полуостров стал местом кровопролитных боев между германскими и советскими войсками. Сражения становились еще ожесточеннее в зимнее время, когда пролив замерзал и по нему могли перемещаться войска.

В настоящее время по проливу проходит граница между Россией и Украиной, но она до сих пор точно не определена из-за разногласия сторон.

Тузлинская коса — узкая полоска земли в Керченском проливе — стала предметом территориального спора между Россией и Украиной.

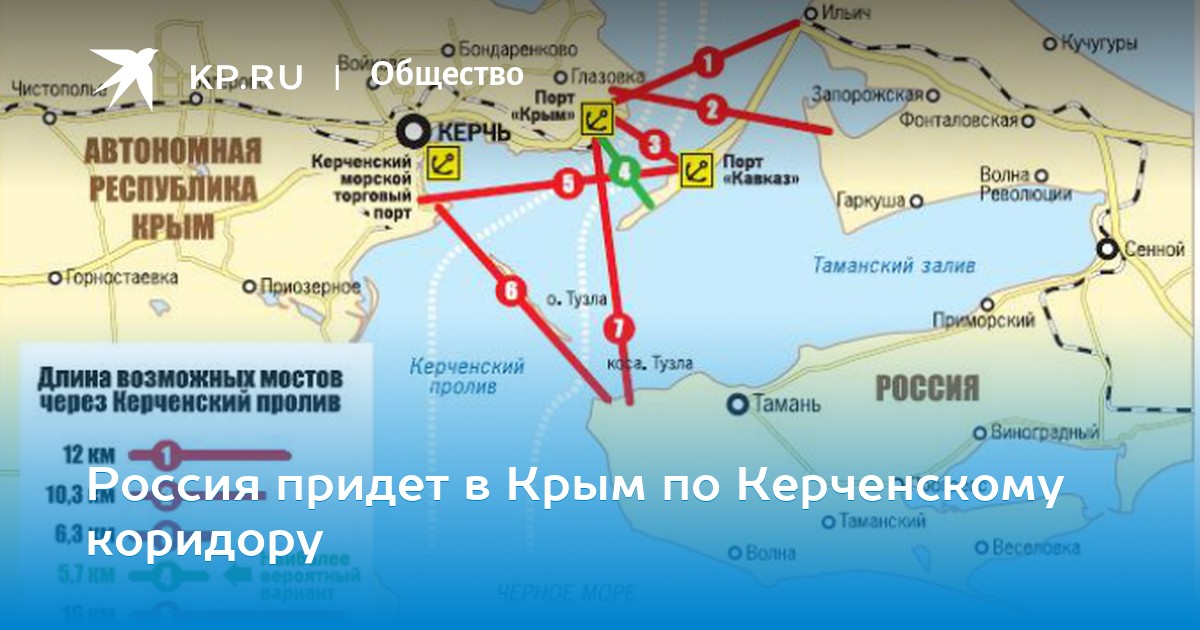

Мост через Керченский пролив — вполне осуществимый проект. Во время Второй мировой войны мост через Керченский пролив уже был построен. В 1943 г. фюрер Германии Адольф Гитлер потребовал возвести автомобильный и железнодорожный мост длиной 4,8 км, чтобы совершить бросок на нефтяные районы Кавказа и Персии, но эта затея провалилась, когда немцев изгнали из Крыма. Что не удалось немцам, на время удалось русским: в 1944 г. они построили железнодорожный мост через Керченский пролив. Мост был закончен в ноябре 1944 г., но опоры сооружения не были защищены ледорезами, и металлические сваи разрушились во время одного из зимних штормов в феврале 1945 г. Мост не стали восстанавливать и заменили на железнодорожную паромную переправу.

Что не удалось немцам, на время удалось русским: в 1944 г. они построили железнодорожный мост через Керченский пролив. Мост был закончен в ноябре 1944 г., но опоры сооружения не были защищены ледорезами, и металлические сваи разрушились во время одного из зимних штормов в феврале 1945 г. Мост не стали восстанавливать и заменили на железнодорожную паромную переправу.

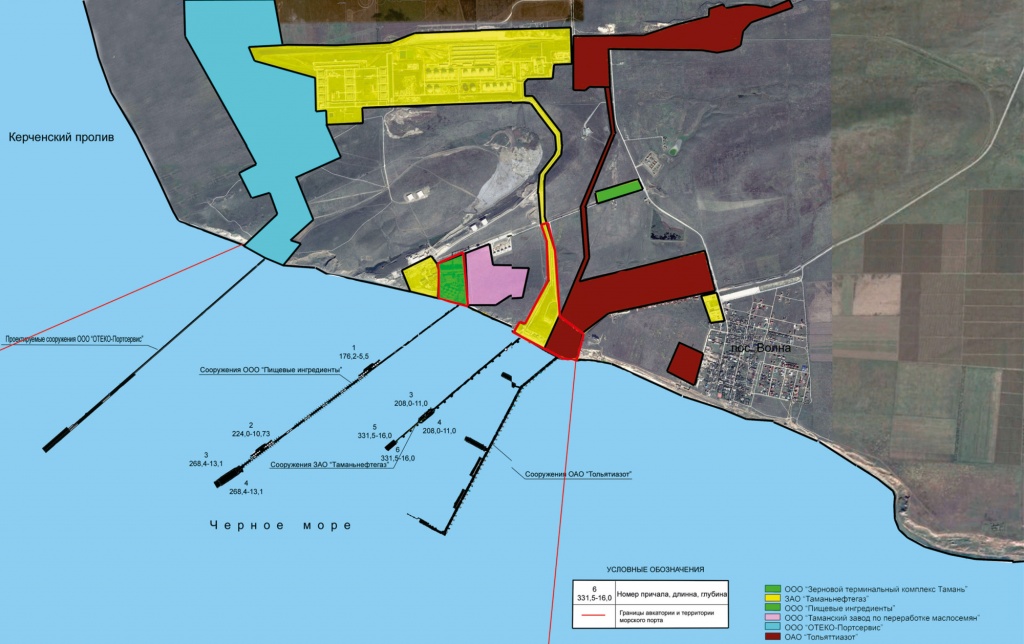

Нет уверенности в том, что такой мост вообще нужен: товарообмен между Россией и Украиной через Керченский пролив ограничен, российский порт «Кавказ» на Таманском полуострове существует исключительно для обслуживания паромной переправы. А главное то, что препятствием в строительстве постоянного моста стала неопределенность в вопросе пролегания государственных границ в Керченском проливе. Украина требует сохранить «советскую» границу, Россия настаивает на ее пересмотре. Главный спор разгорелся из-за Тузлинской косы.

Тузлинская коса, или коса Тузла, в Керченском проливе состоит из вытянутого острова и насыпной косы, идущей от Таманского полуострова. До 1925 г. это была единая коса, примыкавшая к Таманскому полуострову, но перемычка была размыта, когда местные рыбаки прорыли в ней канал, чтобы сократить путь с одной стороны косы на другую. Россия считает Тузлу косой, которая является частью Таманского полуострова, а Украина настаивает на том, что Тузла является островом. Теперь отделенная проливом западная часть косы административно принадлежит Автономной Республике Крым Украины, а восточная часть, соединенная с материком, — Краснодарскому краю Российской Федерации.

До 1925 г. это была единая коса, примыкавшая к Таманскому полуострову, но перемычка была размыта, когда местные рыбаки прорыли в ней канал, чтобы сократить путь с одной стороны косы на другую. Россия считает Тузлу косой, которая является частью Таманского полуострова, а Украина настаивает на том, что Тузла является островом. Теперь отделенная проливом западная часть косы административно принадлежит Автономной Республике Крым Украины, а восточная часть, соединенная с материком, — Краснодарскому краю Российской Федерации.

Вопрос о Тузлинской косе — предмет спора между Россией и Украиной еще со времен распада СССР. Тот, кто владеет косой, контролирует весь пролив. Немаловажен и тот факт, что керченская селедка и хамса (разновидность черноморского анчоуса) выбрали именно эту косу-остров для нереста. В результате вся рыба попадает на переработку только на Керченский рыбозавод.

Путина в Керченском проливе начинается в конце осени и продолжается несколько месяцев.

Рыболовство и судоходство — основные отрасли местной экономики..jpg) Полезных ископаемых здесь практически нет, если не считать железорудное месторождение на мысе Железный Рог на южном берегу Таманского полуострова. Здесь находится уникальный выход прямо на земную поверхность железной руды с содержанием железа 32%. Вплоть до 1932 г. железо не добывали, а собирали на мелководье плиты, отломившиеся от рудного слоя.

Полезных ископаемых здесь практически нет, если не считать железорудное месторождение на мысе Железный Рог на южном берегу Таманского полуострова. Здесь находится уникальный выход прямо на земную поверхность железной руды с содержанием железа 32%. Вплоть до 1932 г. железо не добывали, а собирали на мелководье плиты, отломившиеся от рудного слоя.

Общая информация

Местоположение: между Керченским (Крым) и Таманским (Кавказ) полуостровами. Соединяет Азовское и Черное моря.Административная принадлежность: граница между Российской Федерацией и Республикой Украина.

Происхождение: тектоническое.

Крупнейший город и порт: Керчь (Украина) — 145 319 чел. (2012 г.).

Языки: русский, украинский.

Денежные единицы: российский рубль, украинская гривна.

Климат и погода

Умеренно континентальный.Средняя температура воздуха в январе: -0,6°С.

Средняя температура воздуха в июле: +23,4°С.

Среднегодовое количество осадков: 450 мм.

Относительная влажность воздуха: 70%.

Экономика

Судоходство.Рыболовство.

Достопримечательности

■ Город Керчь: древнегреческий город Мирмекий (середина VI в. до н. э.), городище Пантикапей (V в. до н. э. — III в.), Мелек-Чесменский курган (IV в. до н. э.). античное городище Тиритака, Склеп Деметры (первая половина I в.), храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи (X в.), крепость Ени-Кале (XVIII в.). Большая Митридатская лестница (1833-1840 гг.), крепость Керчь (XIX в.), Булганакское грязевое сопочное поле (Долина вулканов, Керчь), Керченский Лапидарий, памятник Митридату VI Евпатору (царю Понтийского царства), памятник детям Керчи — жертвам войны 1941-1945 гг., соленое озеро Чокрак.■ Станица Тамань (Россия): Турецкие колодцы (Турецкий фонтан, XV в.), археологический заповедник «Городище Гермонасса-Тмутаракань», церковь Покрова (1793 г.), валы Фанагорийской крепости (1794 г.), Дом-музей М. Ю. Лермонтова, памятник первым запорожцам-поселенцам, Таманский археологический музей, Музей виноделия.

■ Природные: коса Тузла, мыс Панагия (Таманский полуостров), мыс Ак-Бурун (Керченский полуостров).

■ Исторические: древнегреческая колония Фанагория (543 г. дон. э.).

Любопытные факты

Мыс Тузла — самая западная точка Краснодарского края, если не принимать во внимание восстановленный в 2003 г. участок Тузлинской косы. Местные жители именуют мыс Тузла мысом Верблюд за его внешнее сходство с этим горбатым млекопитающим.

Мыс Панагия высотой около 30 м представляет собой риф древнего теплого океана Тетис. Он состоит из мшанок — древних представителей беспозвоночных животных, размер которых не превышал 1-3 мм.

Раскопки Фанагории ведутся с 1936 г. и прервались только раз — во время Второй мировой войны. Значительный вред античным постройкам наносят жители станицы Сенная, разбирающие древнегреческие постройки и использующие камни для сооружения фундаментов частных домов.

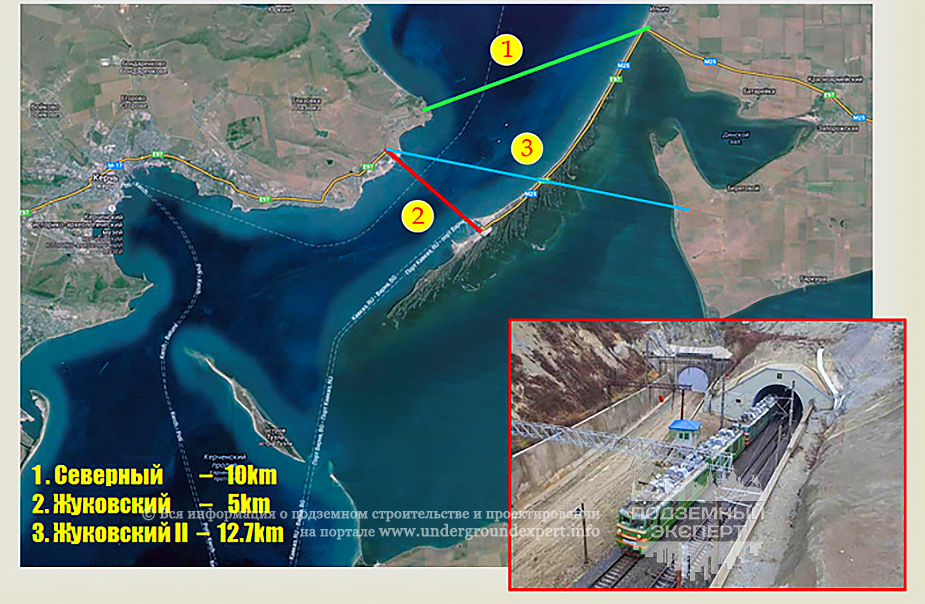

С начала 1990-х гг. обеими сторонами — российской и украинской — разработано около 20 проектов моста через Керченский пролив.

Мост позволил бы сократить дорогу между Крымом и Кавказом на 400 км. Принятие проекта тормозится тем, что до сих пор неясна техническая возможность и экономическая целесообразность такого строительства.

Мост позволил бы сократить дорогу между Крымом и Кавказом на 400 км. Принятие проекта тормозится тем, что до сих пор неясна техническая возможность и экономическая целесообразность такого строительства.Название мыса Ак-Бурун в переводе с крымско-татарского языка означает «белый мыс».

Керченский Лапидарий — хранилище древних надписей — по количеству греческих надписей занимает 12-е место среди хранилищ классических эпиграфических памятников мира.

В настоящее время флот Керченской паромной переправы состоит из двух паромов-ледоколов «Керченский-1» и «Керченский-2», а также автомобильного парома «Ейск». Интервал движения паромов не превышает трех часов, а в летнее время за счет увеличения количества рейсов он сокращается до двух часов.

Кроме частично затопленных древнегреческих городов в проливе также есть останки османских военных кораблей.

Глубина керченского пролива

Содержание

- 1 Глубина пролива

- 2 Масштабное строительство для развития курортного полуострова

- 3 Переправа в Крым может стать увлекательным путешествием

- 4 Что еще почитать

Крым – это одно из красивейших и экзотических мест планеты, с признаками:

- Древних цивилизаций;

- Достопримечательностями;

- Удивительной природой;

- Ландшафтом;

- А также климатическими, погодными условиями, идеальными для полноценного отдыха и оздоровления.

Глубина пролива

Полуостров ограничен от территории своего государства Керченским проливом, который также является связующим звеном Азовского и Чёрного морей.

Омывает пролив, своими водами, берега:

- Таманского полуострова;

- Керченского полуострова Крыма.

Глубина Керченского пролива достигает 18 метров, ширины в пределах от 4,5 и до 15 километров и протяженностью 40 километров.

Посетить эту прекрасную курортную зону представится возможным многими видами транспорта, после возведения моста через Керченский пролив.

Масштабное строительство для развития курортного полуострова

Идея строительства моста, чтобы соединить полуостров и материк, возникла ещё во времена Царской России, но с началом Первой мировой войны, проект был заморожен. Новую попытку построить мост, как стратегически важный объект сообщения, оборвала Великая Отечественная война. Лишь в 44 году, прошлого века, за короткий срок, чуть больше полу года, был выстроен железнодорожный мост, но вскоре разобран, из-за ледников, которые повредили опоры.

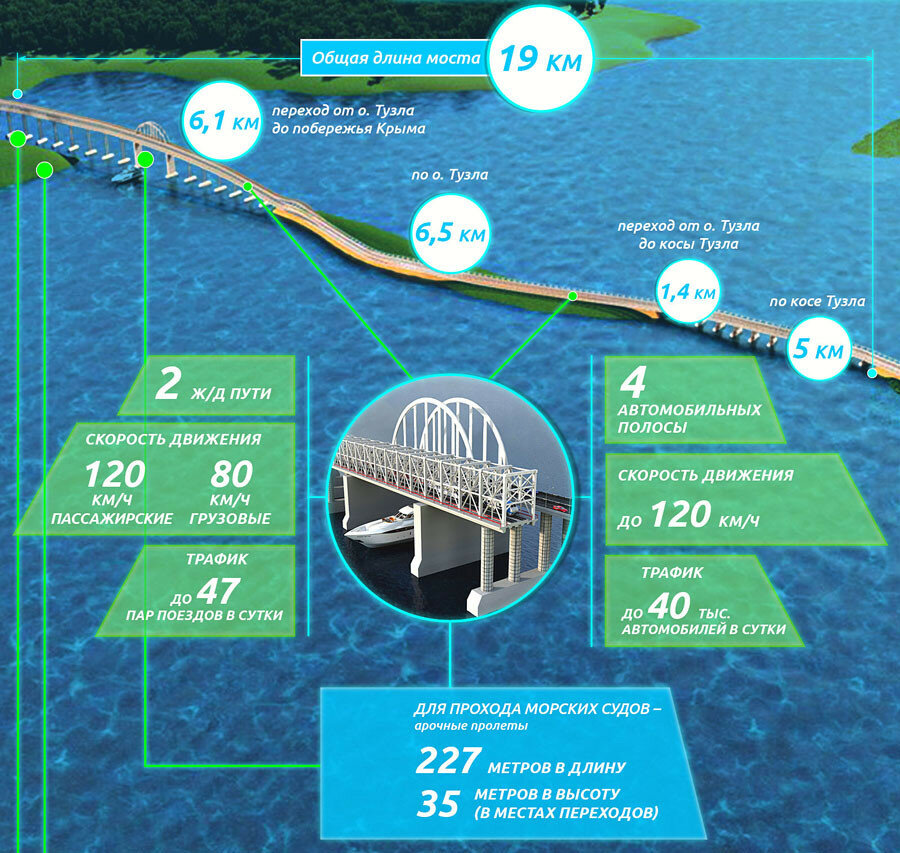

После присоединения Крыма к Российской Федерации, стало необходимым строительство моста, как средство соединения всех путей сообщения и обеспечения комфортного транспортного передвижения, на полуостров Крым. Эта грандиозная конструкция будет нести четыре полосы дорог для автомобилей и две железнодорожные колеи, длина моста будет достигать 19 километров.

Огромное количество людей и средств задействовано на осуществление глобального проекта, сроки установлены кратчайшие, так как увеличение путей сообщения даст полноценное жизнеобеспечение для граждан, проживающих на территории полуострова, и обеспечит беспрепятственным въездом, с помощью железнодорожного транспорта и автотранспортными средствами, не пересекая границы соседнего государства.

Переправа в Крым может стать увлекательным путешествием

Ныне действующим средством переправы, является самая крупная в мире, паромная переправа, которая осуществляет транспортную и пассажирскую перевозку, по проливу, из порта Кавказ в порт Крым. Чтобы пересечение Керченского пролива проходило наиболее комфортабельно, главное – это информативно подготовиться.

Чтобы пересечение Керченского пролива проходило наиболее комфортабельно, главное – это информативно подготовиться.

Прежде, необходимо удостовериться в том, что:

- Расписание не было изменено;

- Что стоит предпринять, чтобы избежать очередей в кассу или в ожидании парома;

- И не потратить время впустую.

Для путешественников на автомобиле, была бы важной информация, нет ли скоплений автотранспортных средств, для переправы. Всю информацию о расписании, времени отправления, стоимости билетов и даже очереди, можно получить online. Вооружаясь всеми видами информации, сообщениями диспетчерской службы и отзывами пассажиров, значит получить возможность рационально планировать время в пути и избежать непредвиденных, случайных проволочек, которые способных омрачить настроения путешественников.

Собрав весь багаж знаний, который может пригодиться в длительной поездке, и отправляясь в путь, можно быть уверенным, что незабываемым покажется каждый уголок прекрасного полуострова, а с красотой глубин Чёрного моря могут соперничать только лишь, изображения с полотен Айвазовского.

Что еще почитать

Черное и Азовское моря

Аксенов А. А., 1956, О дрейфе подходных течений к каналу в Азовском море, Тр. Гос. Океаногр. Инст.

Google Scholar

Алексина И.А., Едигарян З.П. Анализ абсолютной массы голоценовых отложений Азовского моря, 1971. Докл. акад. Наук СССР, т. 198 (3).

Google Scholar

Алексина И. А., Королев Ю. М., Едигарян З. П., 1971. Глинистые минералы позднечетвертичных отложений Азовского моря.

Google Scholar

Александров А. М., 1964, Осадки Азовского моря, Океанол акад. Наук СССР, т. 4 (5), с. 856–865.

Google Scholar

Андрусов Н. И., 1890, Предварительный отчет об участии в Черноморской глубокомерной экспедиции 1890 (Предварительный отчет об участии в Черноморской глубоководной экспедиции 1890 г.

), Изв. Русск. геогр. Обва. , т. 26, с. 380–409.

), Изв. Русск. геогр. Обва. , т. 26, с. 380–409.Google Scholar

Андрусов, Н. И., 1893, Einige Resultate der Tiefseeuntersuchungen im Schwarzen Meere, Mitt. геогр. Гэс. Вена.

Google Scholar

Архангельский А. Д., 1927, Об осадках Черного моря и их значениях в познании осадочных горных пород, Бюлл Моск. Обва. испыт. Прир. Отд. геол. , т. 5 (3–4), с. 199–289.

Google Scholar

Архангельский А. Д., 1928 а , О новых исследованиях дна Черного моря, Геол. Вестн. , нет. 1–3.

Google Scholar

Архангельский А. Д., 1928 б , Карта и разрезы осадков дна Черного моря.0005 Бюлл Моск. Обва. испыт. Прир. Отд. геол. , т. 6 (1), с. 77–108.

Google Scholar

Архангельский А.

Д., 1930, Оползание осадков на дне Черного моря и геологическое з актремие этого явления, Бюлл. Моск. Обва. испыт. Прир. Отд. геол. , т. 8 (1–2), с. 32–79.

Д., 1930, Оползание осадков на дне Черного моря и геологическое з актремие этого явления, Бюлл. Моск. Обва. испыт. Прир. Отд. геол. , т. 8 (1–2), с. 32–79.Google Scholar

Архангельский А. Д., Страхов Н. М., 1932, Геологическая история Черного моря, Бюлл. Моск. Обва. испыт. Прир. Отд. геол. , т. 10 (1), с. 3–104.

Google Scholar

Архангельский А. Д., Страхов Н. М. Геологическое строение и история развития Черного моря, 1938, 9.0005 Изв. акад. Наук СССР, Москва-Ленинград.

Google Scholar

Басеско, М., и Думитреско, Х., 1958 г., Ле Лагуны в формировании аукс амбушюры дю Дунай и другие важные для мигрирующих ядовитых веществ, Верх. Междунар. Вер. Лимнол. , т. 13, с. 699–709.

Google Scholar

Балавадзе Б.К., Твалтрадзе Ю.

К., Шенгелая Ю.С., Сихарулидзе Д.И., Картрелишвили К.М., 1966, Геофизические исследования земной коры и верхней мантии Кавказа, Геотектоника , т. 3, с. 30–40.

К., Шенгелая Ю.С., Сихарулидзе Д.И., Картрелишвили К.М., 1966, Геофизические исследования земной коры и верхней мантии Кавказа, Геотектоника , т. 3, с. 30–40.Google Scholar

Барковская М. Г., 1961 а Закономерности распределения донных осадков на шельфе советских берегов Черного моря, Тр. Инст. Океанол. акад. Наук СССР, т. 53, с. 123–148.

Google Scholar

Барковская М. Г., 1961 б Закономерности распределения терригенного материала в приурезовой полосе советского побережья Черного моря. Инст. Океанол. акад. Наук СССР, т. 53, с. 64–94.

Google Scholar

Бернер Р.А., 1974, Сульфиды железа в плейстоценовых глубоководных отложениях Черного моря и их палеоокеанографическое значение, в: Черное море — Геология, химия и биология , Дегенс, Э.Т., и Росс, Д.

А., под ред. , Мем. амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 524–531.

А., под ред. , Мем. амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 524–531.Google Scholar

Брюер, П., 1971, Гидрографические и химические данные Черного моря, Вудс-Хоул, океаногр. инст., исх. нет. 71–65.

Google Scholar

Брюэр, П. Г., и Спенсер, Д. В., 1974, Распределение некоторых микроэлементов в Черном море и их перенос между растворенной и взвешенной фазами, в: Черное море — Геология, химия и биология , Дегенс , E.T., и Ross, D.A., eds., Mem. амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 137–143.

Google Scholar

Brinkmann, R., 1974, Геологические отношения между Черным морем и Анатолией, в: The Black Sea — Geology, Chemistry, and Biology , Degens, E.T., and Ross, D.A., eds., Mem. амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 63–76.

Google Scholar

Буачидзе И.

М., 1974, Шельф и прибрежная зона Черного моря, в кн.: Черное море — Геология, химия и биология , Дегенс Э.Т., Росс Д.А., ред., Пам. амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 308–316.

М., 1974, Шельф и прибрежная зона Черного моря, в кн.: Черное море — Геология, химия и биология , Дегенс Э.Т., Росс Д.А., ред., Пам. амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 308–316.Google Scholar

Букры, Д., 1974, Кокколиты как индикаторы палеосолонения — данные из Черного моря, в:

Google Scholar

Букры Д., Клинг С.А., Хорн М.К., Мангейм Ф.Т., 1970, Геологическое значение кокколитов в тонкозернистых послеледниковых карбонатных полосах отложений Черного моря, Nature , т. 226, с. 156–158.

Перекрёстная ссылка Google Scholar

Кейн, Дж. К., Хендрикс, С., Дэниелс, В. Е., и Дженсен, округ Колумбия, 1968 г., Расчет основного геомагнитного поля на основе выражений сферических гармоник, Центр данных НАСА, Примечание пользователей данных NSSDC 68–11, 46 стр.

Google Scholar

Канитес Н., Токсоз М.Н. Параметры очагов землетрясений и региональная тектоника восточного Средиземноморья (Аннотация), Trans. амер. Геофиз. Союз , т. 51, с. 420.

Google Scholar

Caspers, H., 1957, Черное и Азовское моря, Mem. геол. соц. амер. нет. 67, с. 803–890.

Google Scholar

Дегенс, Э. Т., 1971, Седиментологическая история Черного моря за последние 25 000 лет, в: Геология и история Турции , Кэмпбелл, А.С., изд., Триполи: Нефть. Экспл. соц. Ливия, с. 407–429.

Google Scholar

Дегенс Э.Т., 1974, Ячеистые процессы в осадках Черного моря, в кн.: Черное море — Геология, химия и биология , Дегенс Э.Т., Росс Д.А., ред., Пам. амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 296–307.

Google Scholar

Дегенс Э.Т., Росс Д.А., ред., 1974, Черное море — Геология, химия и биология, Мем. амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, 600 стр.

Google Scholar

Дегенс Э.Т., Уотсон С.В. и Ремсен С.С., 1970, Ископаемые мембраны и фрагменты клеточных стенок из 7000-летних отложений Черного моря, Наука , т. 168, с. 1207–1208 гг.

Перекрёстная ссылка Google Scholar

Деузер В. Г., 1971, Органо-углеродный баланс Черного моря, Deep-Sea Res ., т. 18 (10), с. 995–1004.

Google Scholar

Deuser, W.G., 1972, Позднеплейстоценовая и голоценовая история Черного моря по данным исследований стабильных изотопов, J. Geophys. Рез. , т. 77 (6), с. 1071–1077.

Перекрёстная ссылка Google Scholar

Deuser, W.

G., 1974, Эволюция бескислородных условий в Черном море в течение голоцена, в: The Black Sea — Geology, Chemistry, and Biology , Degens, E.T., and Ross, D.A., eds., Мем. амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 133–136.

G., 1974, Эволюция бескислородных условий в Черном море в течение голоцена, в: The Black Sea — Geology, Chemistry, and Biology , Degens, E.T., and Ross, D.A., eds., Мем. амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 133–136.Google Scholar

Добржанская М.А., 1967, Влияние динамики водных масс на распределение гидрохимических показателей — на примере Черного моря, в: Вопросы биоокеанографии , Водяницкий В.А. , изд., Киев: Изд. «Наукова думка», с. 31–36.

Google Scholar

Эриксон А. и Симмонс Г., 1974 г., Экологическая и геофизическая интерпретация измерений низкой температуры в Черном море, в: Черное море — Геология, химия и биология , Дегенс, Э. Т. и Росс, Д. А., под ред., Мем. амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 50–62.

Google Scholar

Erünal-Erentöz, L.

, 1956, La sédimentation actuelle dans la Mer Noire, Inst. Этюд. Реч. in. Turquie ( Ankara ) Sér. Б. , т. 19.

, 1956, La sédimentation actuelle dans la Mer Noire, Inst. Этюд. Реч. in. Turquie ( Ankara ) Sér. Б. , т. 19.Google Scholar

Федосов М.В., 1952, Интенсивность осаждения в Азовском море, Докл. Наук СССР ,. 84, с. 551–553.

Google Scholar

Гончаров В. П., 1958, Новые данные о рел дна Черного моря, Докл. акад. Наук СССР, т. 121 (5), с. 830–833.

Google Scholar

Гончаров В.П., Непрочнов Ю.П., 1967, Геоморфология дна и тектонические проблемы Черного моря, в: Международный геофизический словарь , Ранкорн, С.К., изд., Элмсфорд, Нью-Йорк: Pergamon Press, 2 т. ., 1728 с.

Google Scholar

Гончаров В. П., Непрочнова А. Ф., Непрочнов Ю. П. Геоморфология дна и лубинное строение Черного моря впадины, 1966.

В кн.: 9.0005 Глубинное строение Кавказа , Москва: Изд. Наука.

В кн.: 9.0005 Глубинное строение Кавказа , Москва: Изд. Наука.Google Scholar

. .- . ред., Мем. амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 317–331.

Google Scholar

Келлер, Г. Х., 1974, Массовые физические свойства некоторых отложений западной части Черного моря, в: Черное море — Геология, химия и биология , Дегенс, Э. Т., и Росс, Д. А., под ред., Мем. амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 332–337.

Google Scholar

Кремлинг К., 1974, Связь между хлорностью и кондуктометрической соленостью в воде Черного моря, в: Черное море — Геология, химия и биология , Дегенс, Э. Т., и Росс, Д. А., ред., Мем. амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 151–154.

Google Scholar

Крусталев Ю. О., Щербаков П.

А., 1968, О балансе осадочного материала в Азовском море, Океанол. акад. Наук СССР, т. 8 (3), с. 452–460 (на русском языке; английский реферат).

А., 1968, О балансе осадочного материала в Азовском море, Океанол. акад. Наук СССР, т. 8 (3), с. 452–460 (на русском языке; английский реферат).Google Scholar

Лейкинг, П. Н., 1974, Черное море — Его геология, химия и биология: библиография , Вудс-Хоул, Массачусетс: Вудс-Хоул Океаногр. ин-т, 368 с.

Google Scholar

Маловицкий Ю. П., Непрочнов Ю. П. Составление сейсмических и гравиметрических данных о строении земной коры Черноморской впадины, 1966. В кн.: 9.0005 Строение Черноморской впадины , Магнитский В.А., и др. , изд., Москва: Изк. «Наука», с. 5–16.

Google Scholar

Маловицкий Ю.П., Углов Б.Д., Осипов Г.В., 1969 а , Геомагнитное поле Черноморской впадины, Акад. наук Укр. ССР Геофиз. Геофиз. сб. , т. 32, с. 28–38.

Google Scholar

Маловицкий Ю.

П., Непрочнов Ю. П., Гаркеленко И. А., Старскинов Е. А., Милашина К. Г., Коморнаям Ю., Рюнов Л. Н., Клолопов Б. В., Седов В. В., 1969 б, Строениекорымнозем в западной части Черного моря, Докл. акад. Наук СССР, т. 186 (4), с. 905–907.

П., Непрочнов Ю. П., Гаркеленко И. А., Старскинов Е. А., Милашина К. Г., Коморнаям Ю., Рюнов Л. Н., Клолопов Б. В., Седов В. В., 1969 б, Строениекорымнозем в западной части Черного моря, Докл. акад. Наук СССР, т. 186 (4), с. 905–907.Google Scholar

Маккой Ф. В. младший, 19 лет74, Позднечетвертичные отложения в восточной части Средиземного моря , неопубликованная докторская диссертация, Гарвардский университет, 132 стр.

Google Scholar

Манхейм, Ф. Т., и Чан, К. М., 1974, Иловые воды отложений Черного моря, в: Черное море — Геология, химия и биология , Дегенс, Э. Т., и Росс, Д. А., под ред. , Мем. амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 155–182.

Google Scholar

Мелихов В. П., Мирлин Э. Г., Углов Б. Д., Шрейдер А. А., 1969. коры глубоководной котловины Черного моря с помощью преобразований в нижнем полупространстве), в кн.

: Морская геол. Геофиз. , т. 2.

: Морская геол. Геофиз. , т. 2.Google Scholar

Menard, H.W., 1967, Трансляционные типы земной коры под малыми океаническими бассейнами, J. Geophys. Рез. , т. 72 (12), с. 3061–3073.

Перекрёстная ссылка Google Scholar

Милановский Ю. Ю., 1967, Проблема происхождения черноморской упаковки и ее место в структуре альпийского пояса, Вестн. Моск. ун-т сер. геол. 4, т. 22 (1), с. 27–43; Английский перевод (1967 г.), Проблема происхождения Причерноморской низменности и ее положение в структуре Альпийского пояса, Int. геол. , т. 8 (1), с. 36–43.

Google Scholar

Миллиман, Дж. Д., и Эмери, К. О., 1968, Уровень моря за последние 35 000 лет, Science , т. 162 (3858), с. 1121.

Перекрестная ссылка Google Scholar

Миндели П.

С., Непрочнов Ю. П., Патарая Ю. И., 1965, Определение области отсутствия гранитного слоя в Черноморской впадине по данным ГСЗ и сейсмологии, Изв. акад. АН СССР Сер. геол. , нет. 2, с. 7–15; Английский перевод (1966 г.), Свободная от гранита территория в прогибе Черного моря, по сейсмическим данным, Int. геол. , т. 8 (1), с. 36–43.

С., Непрочнов Ю. П., Патарая Ю. И., 1965, Определение области отсутствия гранитного слоя в Черноморской впадине по данным ГСЗ и сейсмологии, Изв. акад. АН СССР Сер. геол. , нет. 2, с. 7–15; Английский перевод (1966 г.), Свободная от гранита территория в прогибе Черного моря, по сейсмическим данным, Int. геол. , т. 8 (1), с. 36–43.Google Scholar

Мюллер Г. и Блашке Р., 19 лет69, Zur Entstehung des Tiefsee-Kalkschlammes im Schwarzen Meer, Naturwissenschaften , т. 56, с. 561–562.

Перекрёстная ссылка Google Scholar

Мюллер Г., Штофтерс П., 1974, Минералогия и петрология отложений бассейна Черного моря, в кн.: Черное море — Геология, химия и биология , Дегенс Э.Т., Росс, DA, ред., Mem. амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 200–248.

Google Scholar

Муратов М.

В., Непрочнов Ю. П., 1967, Строение дна Черноморской котловины и ее происхождения, Бюлл. Моск. Обва. испыт. Прир. Отд. геол. , т. 42 (5), с. 40–59.

В., Непрочнов Ю. П., 1967, Строение дна Черноморской котловины и ее происхождения, Бюлл. Моск. Обва. испыт. Прир. Отд. геол. , т. 42 (5), с. 40–59.Google Scholar

Наливкин Д.В., 1960, Геология СССР (английский перевод), Элмсфорд, Нью-Йорк: Pergamon Press, 170 с.

Google Scholar

Непрочнов Ю. П., 1962, Результаты глубинного сейсмического зондирования на Чером море, в кн.: Глубинное сейсмическое зондирование земли глубинной коры 06 с. Земная кора в СССР ), Л.: Гостехиздат, 271 с.

Google Scholar

Непрочнов Ю. П., 1968, Строение земной коры эпиконтинентальных морей; Каспий, Черное и Средиземное море, в: 3-й симпозиум по континентальным окраинам и островным дугам, Цюрих, 1967, кан. Дж. Науки о Земле. , т. 5 (4), пт. 2, с. 1037–1043.

Google Scholar

Непрочнов Ю.

П., Непрочнова А. Ф., Зверев С. М., Миронова В. И., Бокуни Р. А., Чекунов А. В., 1964, Новые данные о строении коры Черноморской впадины к югу от Крыма. кора Черного моря южнее Крыма), Докл. акад. Наук СССР, т. 156(3), с. 561–564.

П., Непрочнова А. Ф., Зверев С. М., Миронова В. И., Бокуни Р. А., Чекунов А. В., 1964, Новые данные о строении коры Черноморской впадины к югу от Крыма. кора Черного моря южнее Крыма), Докл. акад. Наук СССР, т. 156(3), с. 561–564.Google Scholar

Непрочнов Ю.П., Косминская И.П., Маловицкий Ю.П., 1970, Строение земной коры и верхней мантии Черного и Каспийского морей, Тектонофизика , т. 10, с. 517–538.

Перекрёстная ссылка Google Scholar

Непрочнов Ю.П., Непрочнова А.Ф., Мирлин Ю.Г., 1974, Глубинное строение бассейна Черного моря, в: Черное море — Геология, химия и биология , Дегенс Э.Т. и Росс Д.А., под ред., Мем. амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 35–49.

Google Scholar

Невесский Е. Н., 1967, Процессы осадкообразования в прибрежной зоне моря , Москва: Изд.

Наука, 255 с.

Наука, 255 с.Google Scholar

Новрузи А.А., 1971, Сейсмотектоника Персидского нагорья, восточной Турции, Кавказа и Гиндукуша, Бюлл. сейсм. соц. амер. , т. 61, с. 317–341.

Google Scholar

Остлунд, Г., 1974, Экспедиция «Одиссей 65»: радиоуглеродный возраст глубоководной части Черного моря, в: Черное море — Геология, химия и биология , Degens, E.T., and Ross, D.A., eds., Mem. амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 127–132.

Google Scholar

Панин Н., 1974, Evolutia deltei dunarii in timpul Holocenului, Stud. геол. Куатерн. сер. Н. , нет. 5, с. 107–121.

Google Scholar

Панин Н. и Панин С., 1969 г., Sur la genèse des accumulations des minéraux lourds dans le delta du Danube, Преподобный Георг.

физ. Геол. Дин. (2) , т. 11, с. 511–522.

физ. Геол. Дин. (2) , т. 11, с. 511–522.Google Scholar

Панов Д.Г., 1963, Морфология дна Мирового океана , АН СССР. науч. Нажимать.

Google Scholar

Панов Д.Г., 1965, История освоения Азовского моря в период голоцена Океанол. акад. Наук СССР , т. 5 (4), с. 673–683 (на русском языке).

Google Scholar

Панов Д. Г., Спичак М. К. Скорость осадконакопления в Азовском море. Докл. акад. Наук СССР, т. 137 (5), с. 1212–1213 (на русском языке). Перевод: Бюро консультантов по амер. геол. Инст. , т. 137 (1–7), с. 430–431.

Google Scholar

Ратаев М.А., 1964. Закономерности и генезис глинистых минералов в современных и древних морских бассейнах ( Распространение и генезис глинистых минералов в современных и древних морских бассейнах ).

М.: Изв. Наука, с. 67–73.

М.: Изв. Наука, с. 67–73.Google Scholar

Raupach, F. von, 1952, Die rezente Sidmentation in Schwarzen Meer, im Kaspi und im Aral und ihre Gesetzmässigkeiten, Geologie , т. 1 (1–2), с. 78–132.

Google Scholar

Резанов И. А., Чамо С. С., 1969, О причинах отсутствия «гранитного» слоя во впадинах типа Южно-Каспийской и Черноморской: Изв. акад. АН СССР Сер. геол. , нет. 3, с. 3–11; Английский перевод (1969 г.), Причины отсутствия «гранитного» слоя в бассейнах южно-каспийского и черноморского типа, Can. Дж. Науки о Земле. , т. 6 (4), пт. 1, с. 671–678.

Google Scholar

Росс Д. А., 1974, Черное море, в: The Geology of Continental Margins , Burk, C.A., and Drake, C.L., eds., New York: Springer-Verlag, p. 669–682.

Google Scholar

Росс, Д.

А., и Дегенс, Е. Т., 1974, Современные отложения Черного моря, в: Черное море — геология, химия и биология , Дегенс, Е. Т., и Росс, Д. А., под ред., Мем. амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 183–199.

А., и Дегенс, Е. Т., 1974, Современные отложения Черного моря, в: Черное море — геология, химия и биология , Дегенс, Е. Т., и Росс, Д. А., под ред., Мем. амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 183–199.Google Scholar

Росс, Д. А., Дегенс, Е. Т., и Макилвейн, Дж. К., 1970, Черное море: новейшая история осадконакопления, Science , т. 170 (3954), с. 163–165.

Перекрёстная ссылка Google Scholar

Росс Д. А., Учупи Э., Боуин К. О., 1974 a , Мелководье Черного моря, в кн.: Черное море — Геология, химия и биология , Дегенс Э.Т. и Росс Д.А., ред., Mem. амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 11–34.

Google Scholar

Росс Д. А., Учупи Э., Прада К. Э. и Макилвейн Дж. К., 1974 b , Батиметрия и микротопография Черного моря, в: Черное море — Геология, химия и Biology , Degens, E.

T., and Ross, D.A., eds., Mem. амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 1–10.

T., and Ross, D.A., eds., Mem. амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 1–10.Google Scholar

Шамов Г.И., 1951, Гранулометрический состав наносов рек СССР, Тр. Ленингр. Гос. гидрол. Инст. , т. 18 (72).

Google Scholar

Шимкус К.М., Тримонис Э.С. Современные осадконакопления в Черном море, 1974, в кн.: Черное море — Геология, химия и биология , Дегенс Э.Т., Росс Д.А., под ред. , Пам. амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 249–278.

Google Scholar

Страхов Н. М., 1947, К познанию законодательства и механизма морской седиментации. 1. Черноморе (К пониманию механизмов морской седиментации. 1. Черное море), Изв. акад. АН СССР Сер. геол. , т. 2, с. 49–90.

Google Scholar

Страхов Н.М., 1954, Осакдообразование в Черном море, в кн.

: Образование осадков в современных водоемах , Москва: Акад. Изд-во Наук СССР, с. 81–136.

: Образование осадков в современных водоемах , Москва: Акад. Изд-во Наук СССР, с. 81–136.Google Scholar

Страхов Н. М., 1961, О значении серовододного зараже-ния наддонной воды бассейн-сейна для аутигенного минералообразования в его осадках-на при-мере Черного моря. Черное море), в: Современные осадки морей и океанов , Страхов Н.М., изд., М.: Акад. Изд-во Наук СССР, с. 521–548.

Google Scholar

Страхов Н. М., 1967, Принципы литогенеза , 1, Эдинбург и Лондон: Оливер и Бойд, 245 с.

Google Scholar

Субботин С.И., Соллогуб В.Б., Просен Д., Драгашевич Т., Митуч Э., Посгай К., 1968, Стык глубинных сооружений Карпато-Балканского региона с бассейнами Черного и Адриатического морей, кан. Дж. Науки о Земле. , т. 5, с. 1027–1035.

Перекрёстная ссылка Google Scholar

Тримонис, Э.

С., 1974, Некоторые характеристики карбонатных отложений в Черном море, в: Черное море — Геология, химия и биология , Дегенс, Э. Т., и Росс, Д. А., под ред., Мем. . амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 279–295.

С., 1974, Некоторые характеристики карбонатных отложений в Черном море, в: Черное море — Геология, химия и биология , Дегенс, Э. Т., и Росс, Д. А., под ред., Мем. . амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 279–295.Google Scholar

. .- . амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 77–89.

Google Scholar

Чакая А.Д., 1961, Сейсмичность Джавахетского (Алхалкалакского) нагорья, в: Землетрясения в СССР , Вашингтон, округ Колумбия: Управление технических служб Министерства торговли, с. 200–313.

Google Scholar

Едигарян З. П., Алексина И. А., Глазунова К. П., 1970, Стратиграфия верхнечетвертичных донных отложений Азовского моря, Бюлл. Изуч. Четвертич. Периода , вып. 37.

Google Scholar

Зенкевич Л. А., 1963, Биология морей СССР , М.

: Акад. Изд-во Наук СССР, 793 с.; Английский перевод (Зенкевич), 1963, Биология морей СССР , Нью-Йорк: Interscience Publishers, 955 с.

: Акад. Изд-во Наук СССР, 793 с.; Английский перевод (Зенкевич), 1963, Биология морей СССР , Нью-Йорк: Interscience Publishers, 955 с.Google Scholar

Зенкович В. П., 1958, Берега Черного и Азовского морей , Москва: Географгиз, 374 с.

Google Scholar

Скачать ссылки

Керченский пролив / Азовское море

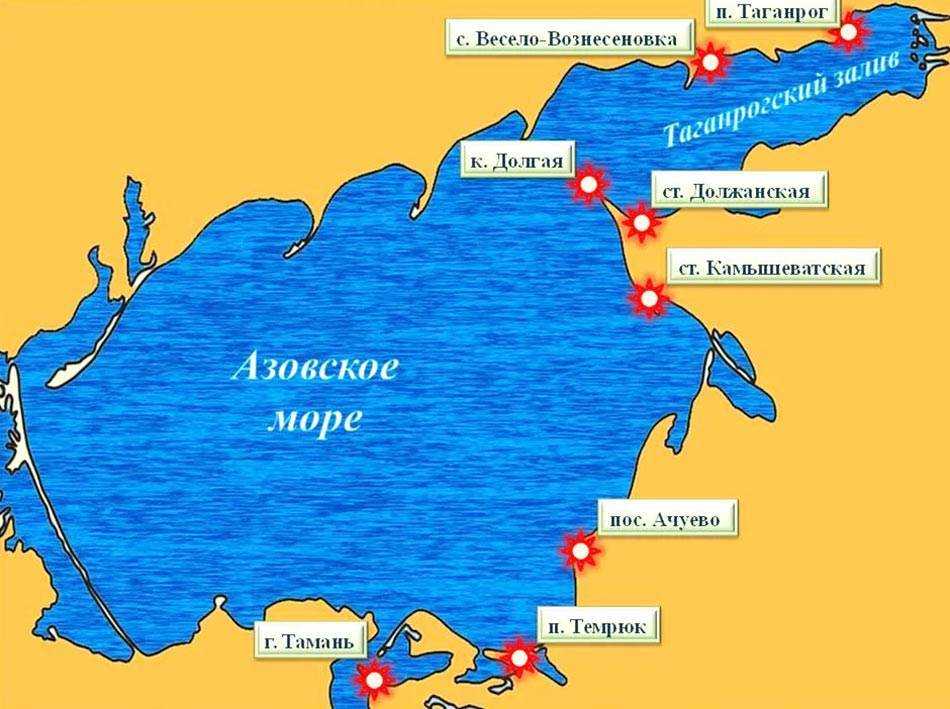

Азовское море имеет самое мелководное море в мире, что подтверждает одну из исторических версий его названия малое море. Вышеизложенное исключает возможность применения подводных лодок, но повышает эффективность применения морского минного оружия. Следующий. Азовское море — самое пресноводное море в мире. Это связано с его изолированностью, мелководностью и относительно высокими приливами таких рек, как Дон, Кубань, Ея и Кальмиус.

Из-за низкой солености Азовское море зимой быстро замерзает. По количеству флоры и фауны Азовское море является одним из самых продуктивных. Рыбоемкость Азовского моря в 40 раз выше, чем в Черном море, и в 160 раз выше, чем в Средиземном море. Поэтому браконьерство хорошо развито с обеих сторон. Кроме того, береговая линия Азовского моря благоприятна для отдыха и туризма.

Рыбоемкость Азовского моря в 40 раз выше, чем в Черном море, и в 160 раз выше, чем в Средиземном море. Поэтому браконьерство хорошо развито с обеих сторон. Кроме того, береговая линия Азовского моря благоприятна для отдыха и туризма.

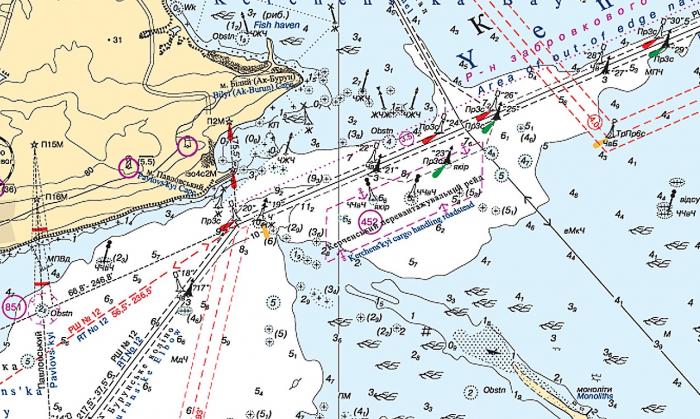

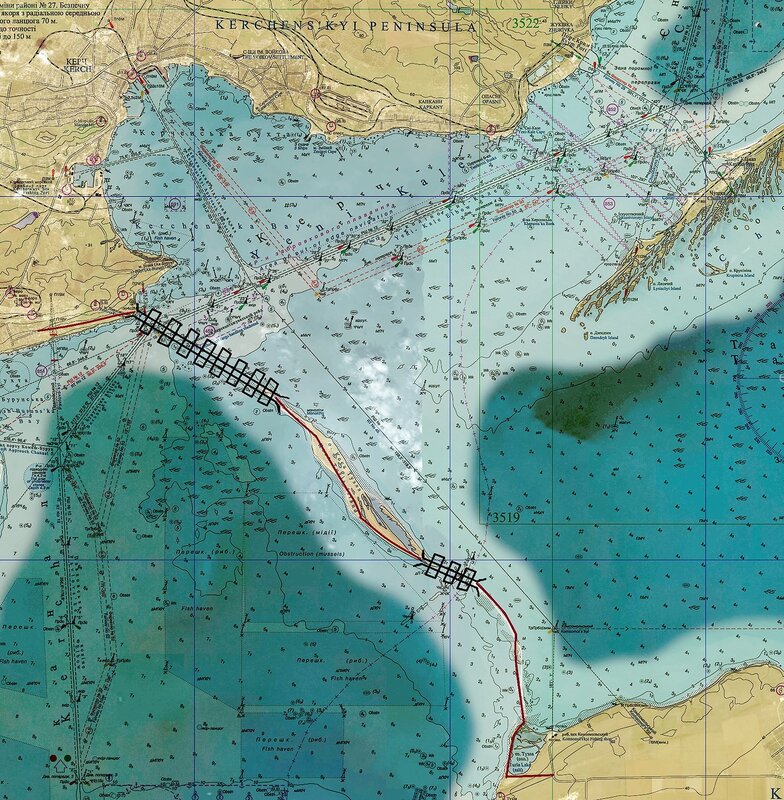

Керчь-Еникальский канал [не канал], который был впервые построен в 1877 году и раньше эксплуатировался Украиной, является единственным водным путем через Керченский пролив, по которому судоходны большие суда. Суда меньшего размера могут использовать российские фарватерные проходы № 50 и № 52, расположенные к востоку от канала. В среднем через Керченский пролив ежегодно проходит около 20 000 судов. Керченский пролив [Керченский пролив], соединяющий Черное море с Азовским, имеет длину 27 миль, а ширина колеблется от 8 миль у его южного и северного входов до всего 1 мили в узком месте между мысом Павловского (Павла) и коса Тузла.

Он сильно загроможден мелкими берегами, но прорыт узкий канал, которым разрешено пользоваться судам с осадкой до 24 футов. Из Азовского моря идет почти постоянное течение со скоростью 1-2 узла. Наибольшую силу он приобретает весной и осенью и при сильном восточно-северо-восточном ветре достигает в узком месте пролива скорости 5 узлов. Тем не менее, он проходит довольно быстро.

Из Азовского моря идет почти постоянное течение со скоростью 1-2 узла. Наибольшую силу он приобретает весной и осенью и при сильном восточно-северо-восточном ветре достигает в узком месте пролива скорости 5 узлов. Тем не менее, он проходит довольно быстро.

Продолжение сильных северо-восточных ветров увеличит глубину в проливе на целых 2 фута. Юго-западные ветры при тех же обстоятельствах уменьшат глубины в проливе на 1 фут и более. После стихания продолжительных северо-восточных ветров в теснинах установится течение, устремляющееся к Азовскому морю, и так будет продолжаться до тех пор, пока не восстановится обычный уровень воды. Ввиду частых посадок судов на мель в Керченском проливе, напоминаем морякам, что этот берег по обесцвечиванию воды не отличить.

Керченский форт стоит на мысе Павловский и охватывает прилегающие высоты, возвышающиеся над уровнем моря на 864 метра. Город Керчь, который представляет собой приятный вид, занимает место древнегреческой колонии Пантикапсеум, некогда царственный город Боспора Киммерийского, ныне Керченского пролива. Название Керчь, или, вернее, Керчь, есть искажение названия Херсети, которое турки дали крепости, воздвигнутой здесь генуэзцами.

Название Керчь, или, вернее, Керчь, есть искажение названия Херсети, которое турки дали крепости, воздвигнутой здесь генуэзцами.

Азовское море (Азовское море) — сравнительно небольшой водоем, расположенный между 455 и 475 градусами северной широты и 355 и 39 градусами северной широты.5 восточной долготы. Его площадь составляет 38 000 км2, а объем около 320 км3. Азовское море мелкое. Его максимальная глубина составляет примерно 13 метров, а средняя глубина около 8 метров. Название Азовского моря происходит от поселения близ Азова или Асофа, название которого происходит от кыпчакского тюркского асак или азак («низина»). Русская народная этимология получила название от одноименного половецкого князя по имени «Азум» или «Асуф», который, как говорят, был убит, защищая свой город в 1067 году.

В древности его называли Меотийским болотом [Palus Maeotis]. Во времена Страбона в местах близ устья Меотидского Пала мороз был так силен, что полководец Митридата победил здесь варваров в кавалерийском сражении зимой, а на том же самом месте в морском сражении летом. , когда лед растаял. Например, в работах Птолемея существовала тенденция преувеличивать размеры Палус Меотис, заставляя его простираться далеко на север.

, когда лед растаял. Например, в работах Птолемея существовала тенденция преувеличивать размеры Палус Меотис, заставляя его простираться далеко на север.

Страна, граничащая с Меотийским долиной и Боспором, населенная киммериями, представлялась древними как негостеприимное место, покрытое густыми лесами и постоянными туманами, сквозь которые не могли пробиться солнечные лучи. Это ужасное описание дало Цицерону и Овидию повод сказать, что в этом мрачном климате царит вечная ночь и что здесь поселился сон; и поэтому киммерийская тьма стала, согласно Лактанцию, пословицей, означающей непроглядную тьму.

Море является важным источником рыбного белка и, таким образом, важным ресурсом Ростовской области СССР. В заливе выявлено 104 вида рыб, девять из которых составляют 90% рыбной биомассы. Также выявлено 332 вида фитопланктона, 155 видов зоопланктона и 180 видов бентоса.

Большое количество материалов из водосборного бассейна Азовского моря и гидрологические изменения на основных реках оказали значительное влияние на качество воды и последующее воздействие на биологические процессы.

Мост позволил бы сократить дорогу между Крымом и Кавказом на 400 км. Принятие проекта тормозится тем, что до сих пор неясна техническая возможность и экономическая целесообразность такого строительства.

Мост позволил бы сократить дорогу между Крымом и Кавказом на 400 км. Принятие проекта тормозится тем, что до сих пор неясна техническая возможность и экономическая целесообразность такого строительства.

), Изв. Русск. геогр. Обва. , т. 26, с. 380–409.

), Изв. Русск. геогр. Обва. , т. 26, с. 380–409. Д., 1930, Оползание осадков на дне Черного моря и геологическое з актремие этого явления, Бюлл. Моск. Обва. испыт. Прир. Отд. геол. , т. 8 (1–2), с. 32–79.

Д., 1930, Оползание осадков на дне Черного моря и геологическое з актремие этого явления, Бюлл. Моск. Обва. испыт. Прир. Отд. геол. , т. 8 (1–2), с. 32–79. К., Шенгелая Ю.С., Сихарулидзе Д.И., Картрелишвили К.М., 1966, Геофизические исследования земной коры и верхней мантии Кавказа, Геотектоника , т. 3, с. 30–40.

К., Шенгелая Ю.С., Сихарулидзе Д.И., Картрелишвили К.М., 1966, Геофизические исследования земной коры и верхней мантии Кавказа, Геотектоника , т. 3, с. 30–40. А., под ред. , Мем. амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 524–531.

А., под ред. , Мем. амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 524–531. М., 1974, Шельф и прибрежная зона Черного моря, в кн.: Черное море — Геология, химия и биология , Дегенс Э.Т., Росс Д.А., ред., Пам. амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 308–316.

М., 1974, Шельф и прибрежная зона Черного моря, в кн.: Черное море — Геология, химия и биология , Дегенс Э.Т., Росс Д.А., ред., Пам. амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 308–316.

G., 1974, Эволюция бескислородных условий в Черном море в течение голоцена, в: The Black Sea — Geology, Chemistry, and Biology , Degens, E.T., and Ross, D.A., eds., Мем. амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 133–136.

G., 1974, Эволюция бескислородных условий в Черном море в течение голоцена, в: The Black Sea — Geology, Chemistry, and Biology , Degens, E.T., and Ross, D.A., eds., Мем. амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 133–136. , 1956, La sédimentation actuelle dans la Mer Noire, Inst. Этюд. Реч. in. Turquie ( Ankara ) Sér. Б. , т. 19.

, 1956, La sédimentation actuelle dans la Mer Noire, Inst. Этюд. Реч. in. Turquie ( Ankara ) Sér. Б. , т. 19. В кн.: 9.0005 Глубинное строение Кавказа , Москва: Изд. Наука.

В кн.: 9.0005 Глубинное строение Кавказа , Москва: Изд. Наука. А., 1968, О балансе осадочного материала в Азовском море, Океанол. акад. Наук СССР, т. 8 (3), с. 452–460 (на русском языке; английский реферат).

А., 1968, О балансе осадочного материала в Азовском море, Океанол. акад. Наук СССР, т. 8 (3), с. 452–460 (на русском языке; английский реферат). П., Непрочнов Ю. П., Гаркеленко И. А., Старскинов Е. А., Милашина К. Г., Коморнаям Ю., Рюнов Л. Н., Клолопов Б. В., Седов В. В., 1969 б, Строениекорымнозем в западной части Черного моря, Докл. акад. Наук СССР, т. 186 (4), с. 905–907.

П., Непрочнов Ю. П., Гаркеленко И. А., Старскинов Е. А., Милашина К. Г., Коморнаям Ю., Рюнов Л. Н., Клолопов Б. В., Седов В. В., 1969 б, Строениекорымнозем в западной части Черного моря, Докл. акад. Наук СССР, т. 186 (4), с. 905–907. : Морская геол. Геофиз. , т. 2.

: Морская геол. Геофиз. , т. 2. С., Непрочнов Ю. П., Патарая Ю. И., 1965, Определение области отсутствия гранитного слоя в Черноморской впадине по данным ГСЗ и сейсмологии, Изв. акад. АН СССР Сер. геол. , нет. 2, с. 7–15; Английский перевод (1966 г.), Свободная от гранита территория в прогибе Черного моря, по сейсмическим данным, Int. геол. , т. 8 (1), с. 36–43.

С., Непрочнов Ю. П., Патарая Ю. И., 1965, Определение области отсутствия гранитного слоя в Черноморской впадине по данным ГСЗ и сейсмологии, Изв. акад. АН СССР Сер. геол. , нет. 2, с. 7–15; Английский перевод (1966 г.), Свободная от гранита территория в прогибе Черного моря, по сейсмическим данным, Int. геол. , т. 8 (1), с. 36–43. В., Непрочнов Ю. П., 1967, Строение дна Черноморской котловины и ее происхождения, Бюлл. Моск. Обва. испыт. Прир. Отд. геол. , т. 42 (5), с. 40–59.

В., Непрочнов Ю. П., 1967, Строение дна Черноморской котловины и ее происхождения, Бюлл. Моск. Обва. испыт. Прир. Отд. геол. , т. 42 (5), с. 40–59. П., Непрочнова А. Ф., Зверев С. М., Миронова В. И., Бокуни Р. А., Чекунов А. В., 1964, Новые данные о строении коры Черноморской впадины к югу от Крыма. кора Черного моря южнее Крыма), Докл. акад. Наук СССР, т. 156(3), с. 561–564.

П., Непрочнова А. Ф., Зверев С. М., Миронова В. И., Бокуни Р. А., Чекунов А. В., 1964, Новые данные о строении коры Черноморской впадины к югу от Крыма. кора Черного моря южнее Крыма), Докл. акад. Наук СССР, т. 156(3), с. 561–564. Наука, 255 с.

Наука, 255 с. физ. Геол. Дин. (2) , т. 11, с. 511–522.

физ. Геол. Дин. (2) , т. 11, с. 511–522. М.: Изв. Наука, с. 67–73.

М.: Изв. Наука, с. 67–73. А., и Дегенс, Е. Т., 1974, Современные отложения Черного моря, в: Черное море — геология, химия и биология , Дегенс, Е. Т., и Росс, Д. А., под ред., Мем. амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 183–199.

А., и Дегенс, Е. Т., 1974, Современные отложения Черного моря, в: Черное море — геология, химия и биология , Дегенс, Е. Т., и Росс, Д. А., под ред., Мем. амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 183–199. T., and Ross, D.A., eds., Mem. амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 1–10.

T., and Ross, D.A., eds., Mem. амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 1–10. : Образование осадков в современных водоемах , Москва: Акад. Изд-во Наук СССР, с. 81–136.

: Образование осадков в современных водоемах , Москва: Акад. Изд-во Наук СССР, с. 81–136. С., 1974, Некоторые характеристики карбонатных отложений в Черном море, в: Черное море — Геология, химия и биология , Дегенс, Э. Т., и Росс, Д. А., под ред., Мем. . амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 279–295.

С., 1974, Некоторые характеристики карбонатных отложений в Черном море, в: Черное море — Геология, химия и биология , Дегенс, Э. Т., и Росс, Д. А., под ред., Мем. . амер. доц. Бензин. геол. , нет. 20, с. 279–295. : Акад. Изд-во Наук СССР, 793 с.; Английский перевод (Зенкевич), 1963, Биология морей СССР , Нью-Йорк: Interscience Publishers, 955 с.

: Акад. Изд-во Наук СССР, 793 с.; Английский перевод (Зенкевич), 1963, Биология морей СССР , Нью-Йорк: Interscience Publishers, 955 с.

Ваш комментарий будет первым