Когда на Руси возникла государственность

12 октября 2018

Кириллица

Историю Руси обычно принято вести от «призвания варягов». Но что было до прихода Рюрика, говорится редко. Но это не значит, что Русская земля пребывала в состоянии анархии или хаоса.

Фото: КириллицаКириллица

До «призвания»

Видео дня

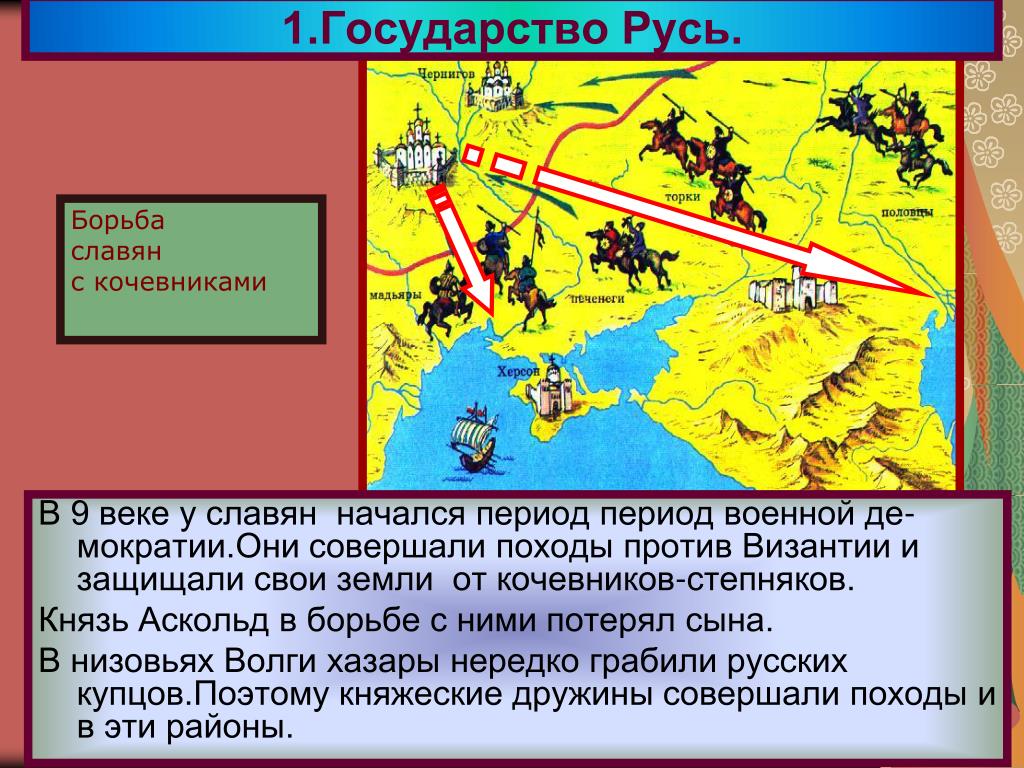

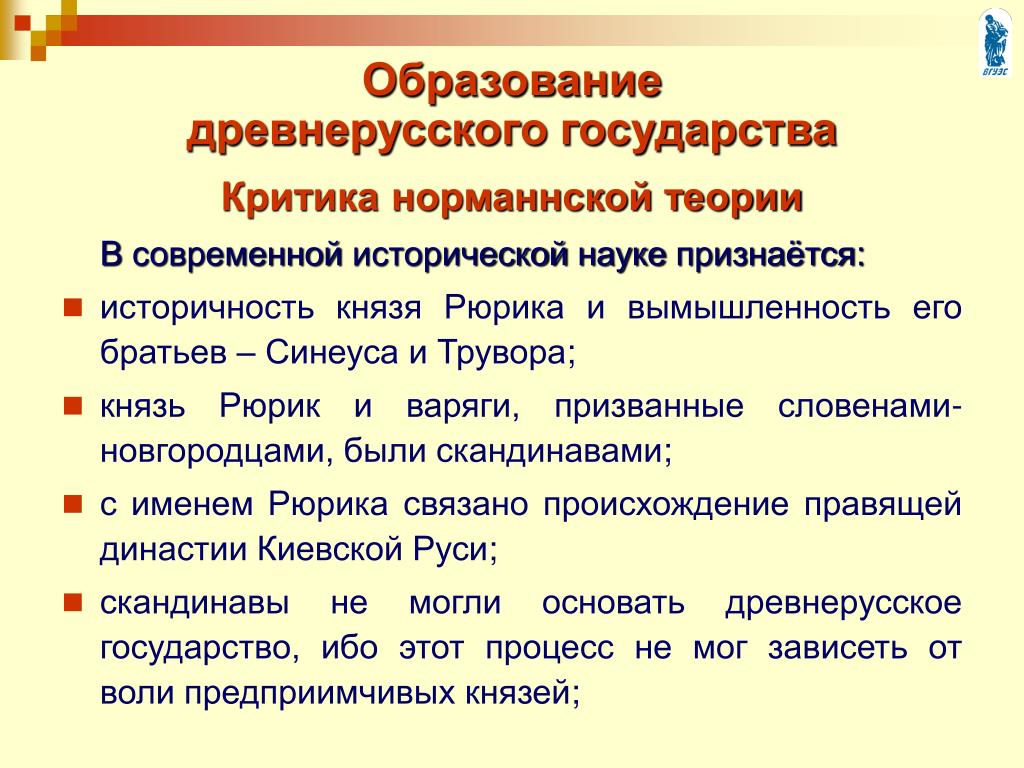

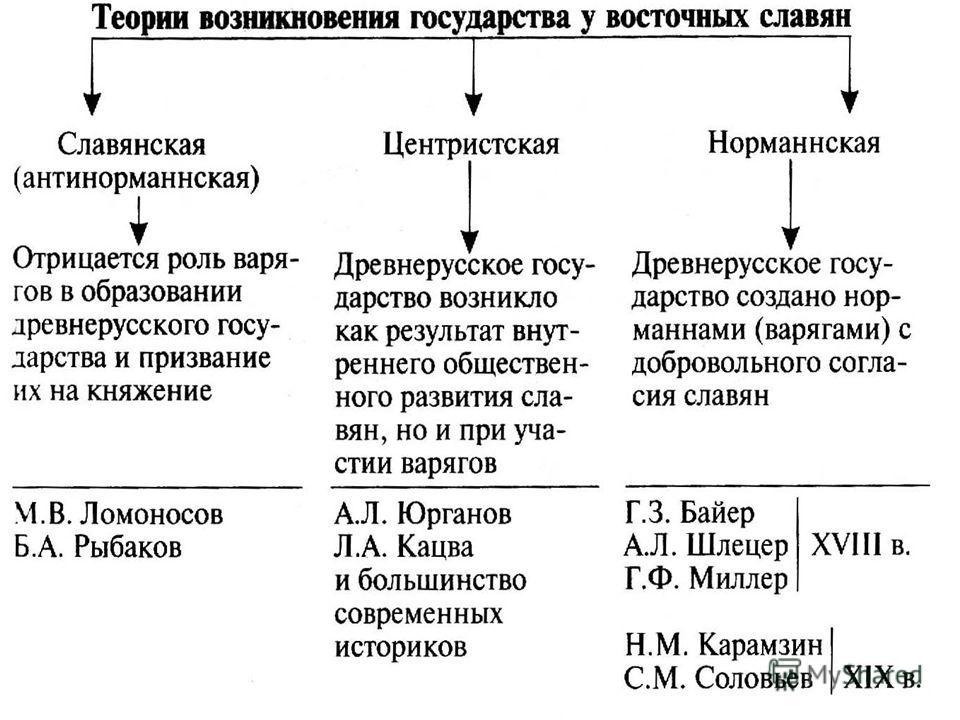

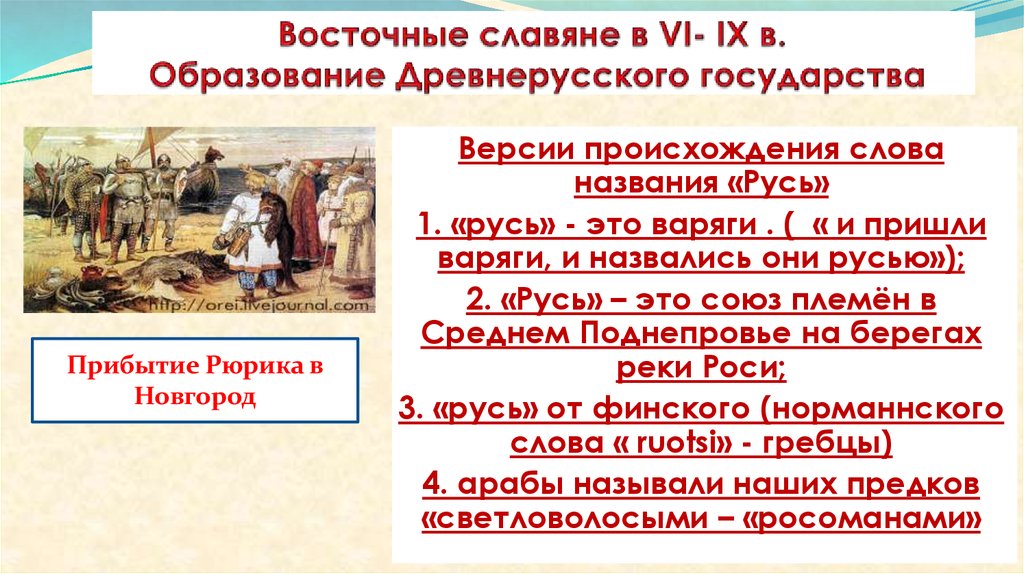

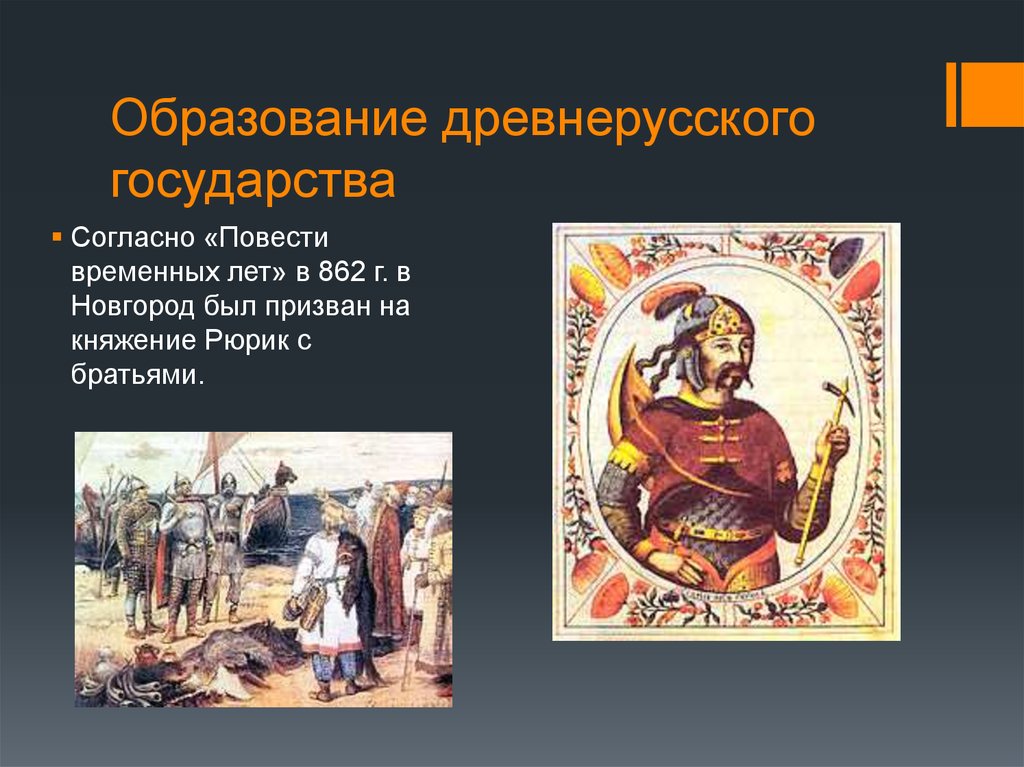

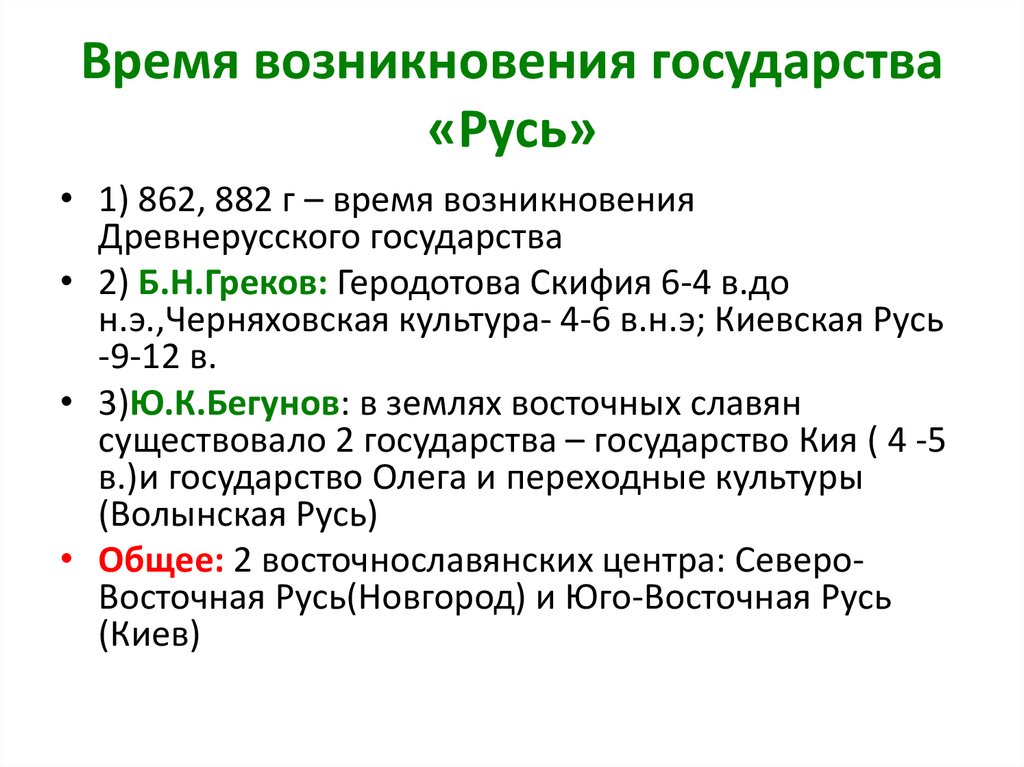

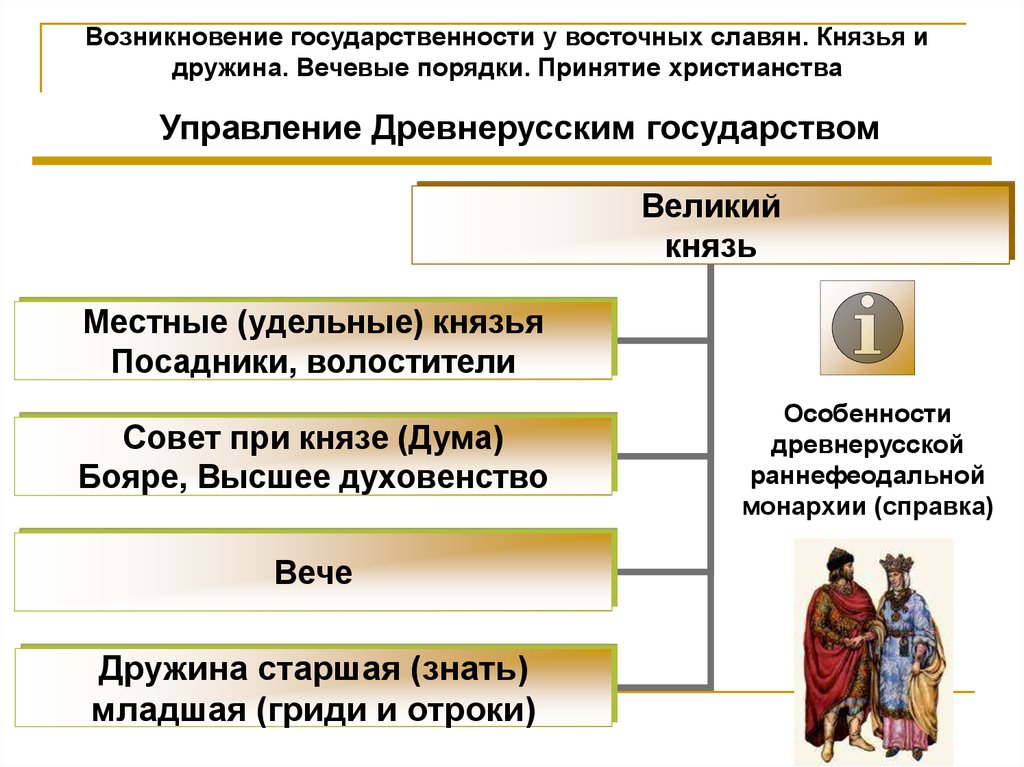

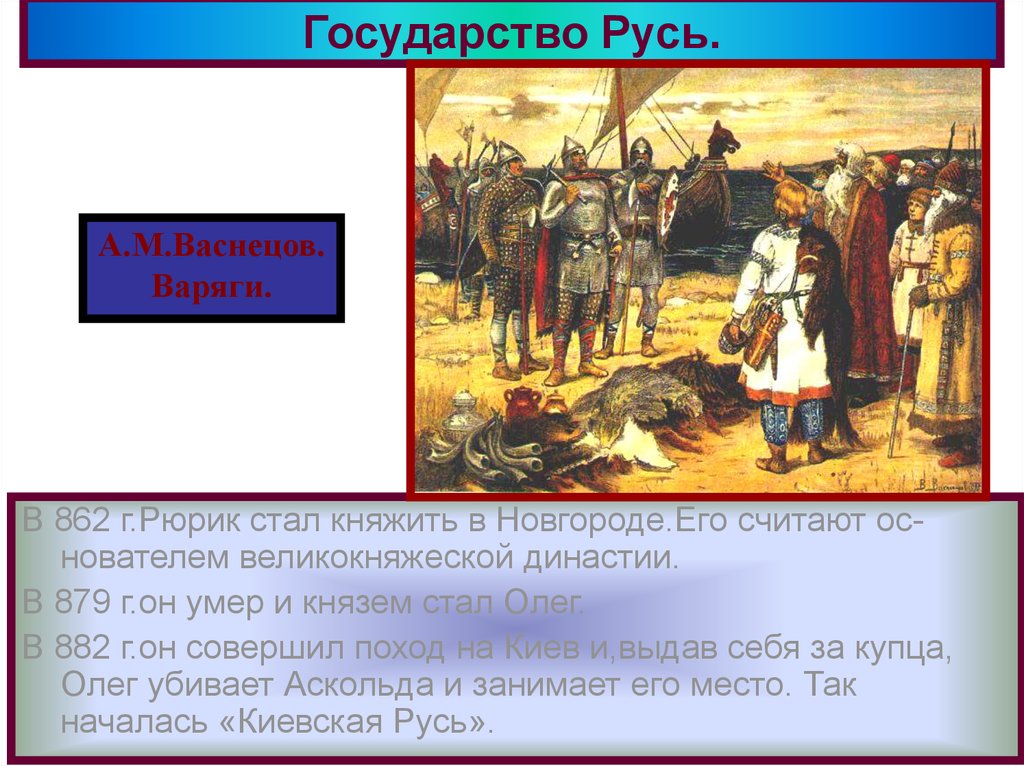

Официальная отечественная историография говорит, что государственность на Руси возникла в 862 году после прихода к власти династии Рюриковичей. Однако последнее время многие исследователи ставят под сомнение такую точку зрения. О централизованном Русском государстве до Рюриковичей говорят многие источники, в частности «Иоакимовская летопись», опубликованная в XVIII столетии Василием Татищевым. Если допустить, что варягов «призвали на княжение» в русские земли, тогда напрашивается вывод, что здесь были не разрозненные славянские племена, а народ, который имел представление о централизованной власти. Впрочем, если признать верной мысль историка Бориса Рыбакова о том, что Рюрик стал княжить после завоевания Новгорода, то и в этом случае мы видим подчиняющиеся единой столице владения.

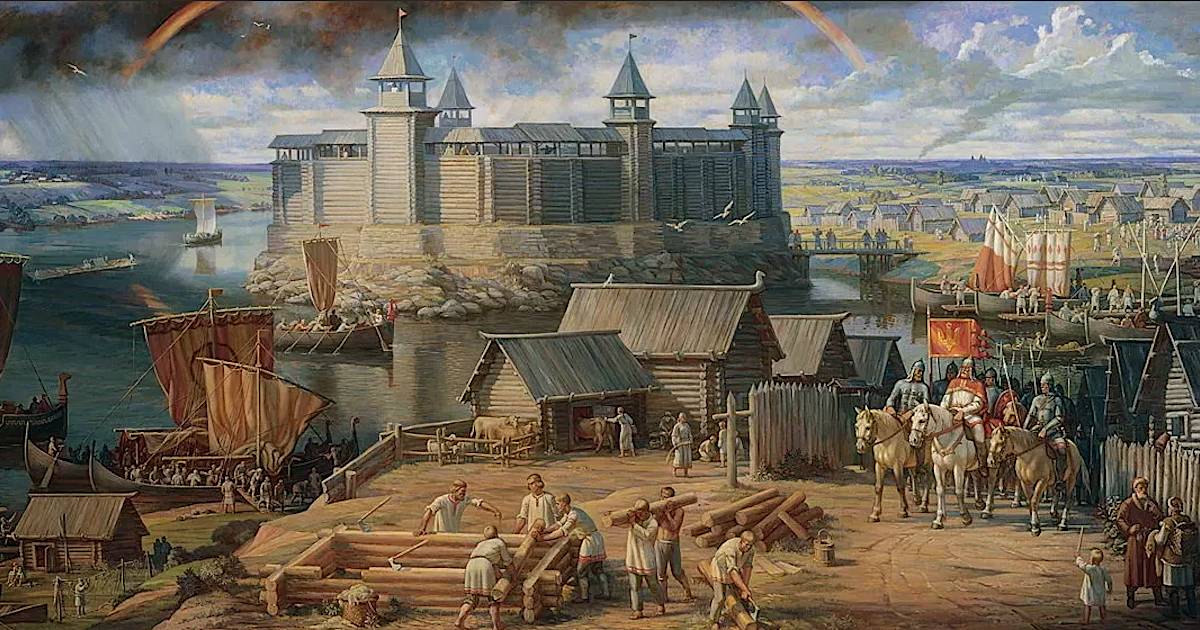

Гардарики

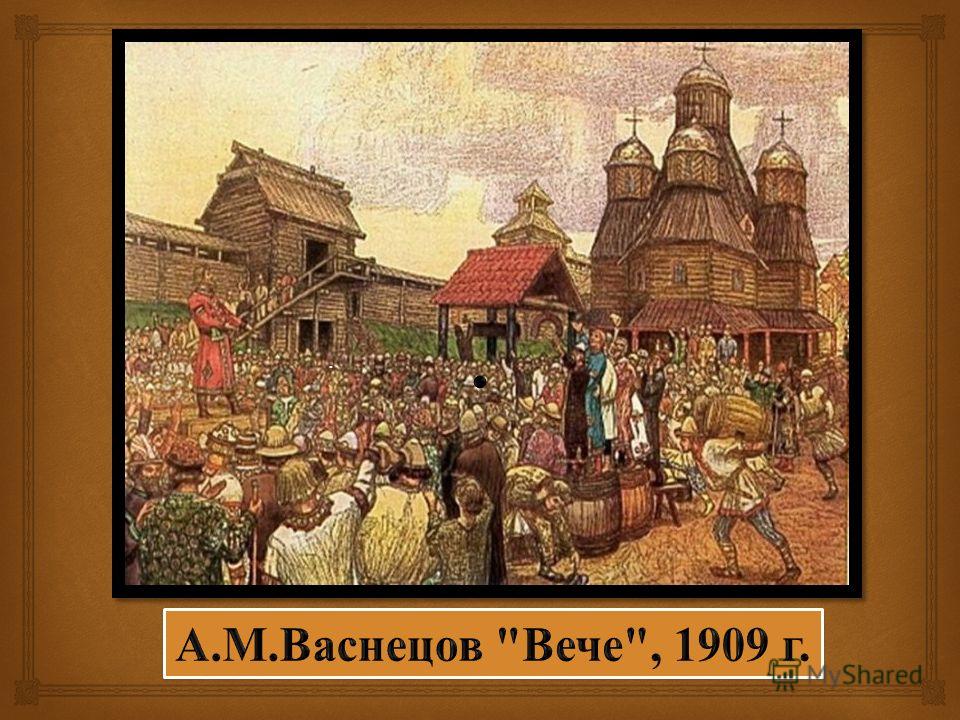

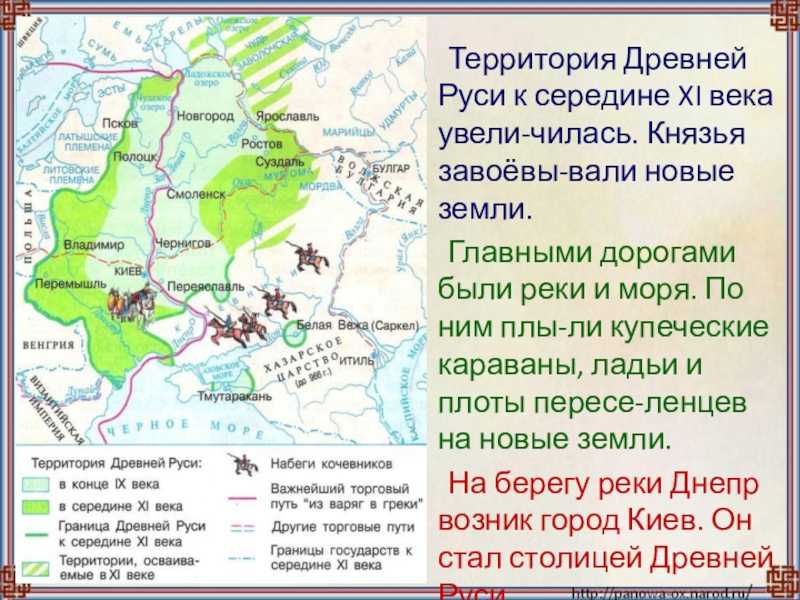

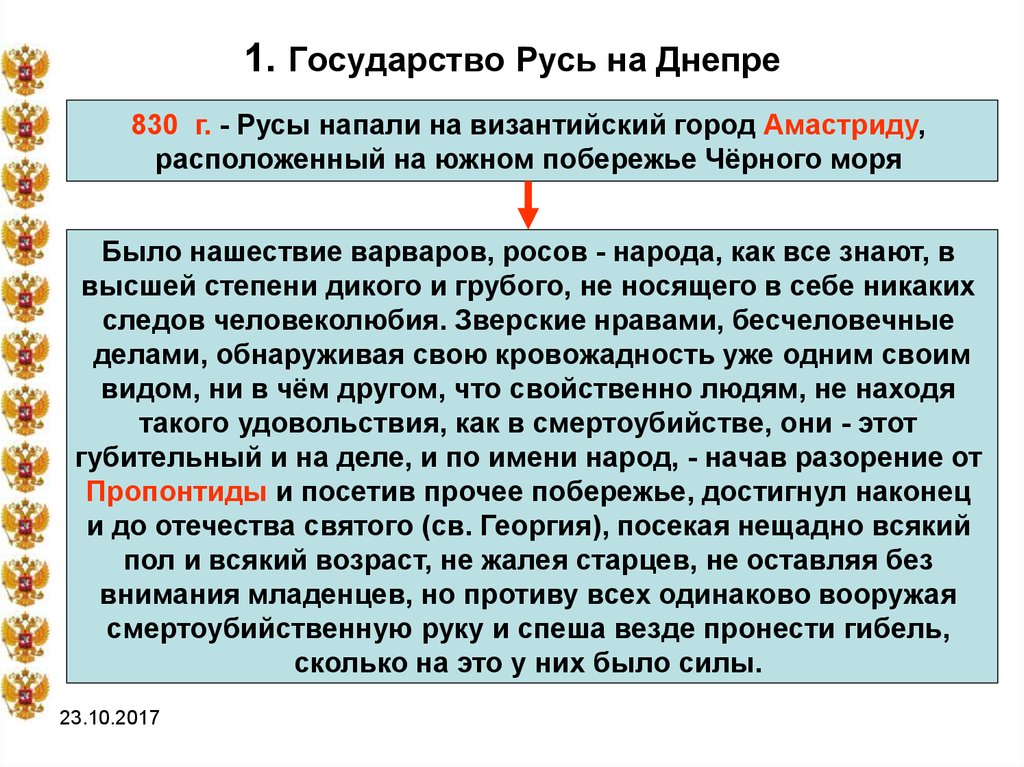

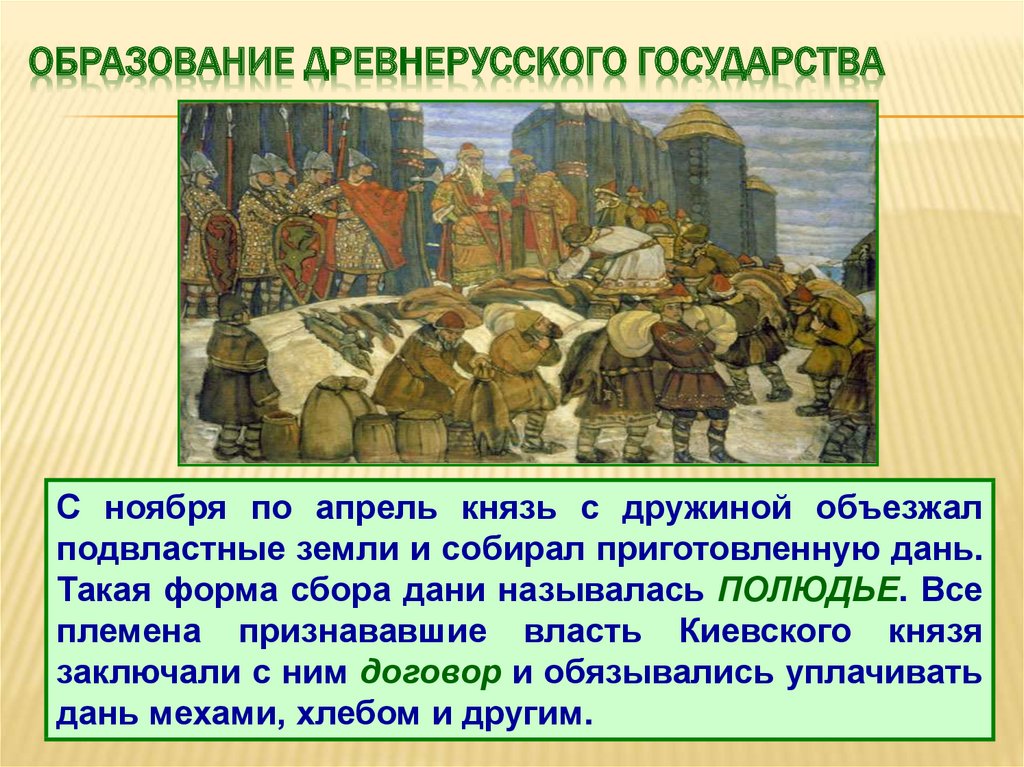

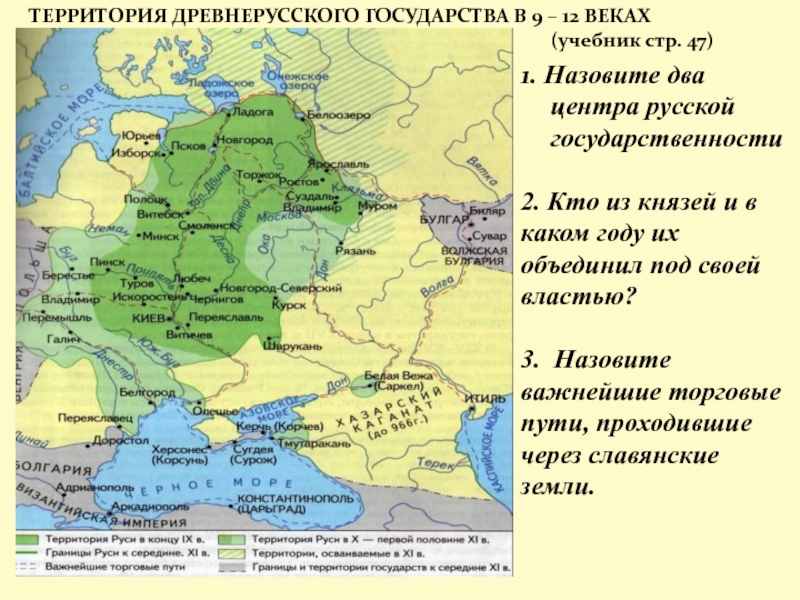

В греческих и латинских источниках называются крупные города, вокруг которых концентрировалось древнерусское население. Кроме Киева и Новгорода, там упоминаются Изборск, Полоцк, Белозерск, Любечь, Вышгород. Например, баварский географ IX века насчитывал у славян до 4000 городов! Одним из признаков государственности является существование письменности. Сейчас уже ясно, что в дохристианской Руси она была. Об этом, к примеру, говорит писатель X века Ибн-Фодлан, как очевидец утверждавший, что на могильном столбе русы всегда писали имя покойного, а также князя, которому тот подчинялся. Византийцы и скандинавы не только упоминали, что славяне имеют собственные письмена – буквицу, но и называли их образованным народом. Более того, в византийских источниках при описании жизни русов отразились и явные признаки их государственного устройства: иерархия знати, административное деление земель, упоминаются также мелкие князья, над которыми стояли «цари».

Государство Словена и Руса

По общепринятой версии, первую правящую династию на Руси заложил Рюрик. Однако современные исследователи предполагают, что Рюриковичи свергли или, по крайней мере, сменили уже существовавшую здесь династию. Историк Александр Самсонов говорит о тесной преемственности на Руси других развитых культур – скифской и сарматской, откуда и могли прийти первые князья русских земель. В «Сказании о Словене и Русе» повествуется о двух братьях – сыновьях Скифа, двинувшихся вверх от черноморских земель в поисках новых территорий. Они достигли берегов реки Волхов, где и основали город Словенск, который позднее стал называться Великим Новгородом. Дальше, как пишется в летописи, «Словен же и Рус живяху между собою в любви велице, и княжиша тамо, и завладеша многими странами тамошних краев. Такоже по них сынове их и внуцы княжаху по коленом своим и налезоша себе славы вечные и богатства многа мечем своим и луком». В источниках также упоминается о тесных связях государства Словена и Руса как с варварскими народами, так и с развитыми странами Запада и Востока. Доказательством подлинности этой истории могут выступать арабо-персидские источники XII века, которые писали о русах и славянах, ссылаясь на эпонимы Руса и Словена.

Однако современные исследователи предполагают, что Рюриковичи свергли или, по крайней мере, сменили уже существовавшую здесь династию. Историк Александр Самсонов говорит о тесной преемственности на Руси других развитых культур – скифской и сарматской, откуда и могли прийти первые князья русских земель. В «Сказании о Словене и Русе» повествуется о двух братьях – сыновьях Скифа, двинувшихся вверх от черноморских земель в поисках новых территорий. Они достигли берегов реки Волхов, где и основали город Словенск, который позднее стал называться Великим Новгородом. Дальше, как пишется в летописи, «Словен же и Рус живяху между собою в любви велице, и княжиша тамо, и завладеша многими странами тамошних краев. Такоже по них сынове их и внуцы княжаху по коленом своим и налезоша себе славы вечные и богатства многа мечем своим и луком». В источниках также упоминается о тесных связях государства Словена и Руса как с варварскими народами, так и с развитыми странами Запада и Востока. Доказательством подлинности этой истории могут выступать арабо-персидские источники XII века, которые писали о русах и славянах, ссылаясь на эпонимы Руса и Словена. Византиец Симеон Логофет в X веке также упоминает Руса, как предка русского народа. А греки, называя эти земли «Великой Скифью», по сути, подтверждают, что правили здесь потомки Скифа. Исходя из летописей, земли Словена и Руса неоднократно подвергались запустению, но правящая династия сохранилась. Потомком первых князей стал Гостомысл, который после смерти четырех сыновей оказался последним в роду. Волхвы, растолковав один из снов Гостомысла, предсказали, что новым правителем в Новгороде будет сын его дочери Умилы и варяжского князя Годослава. Этот сын и есть легендарный Рюрик, которого призвали сменить (или продолжить, учитывая родство) новгородскую династию. Впрочем, историки неоднозначно относятся к такой версии династической преемственности. В частности, Карамзин и Соловьев ставили под сомнение реальность Гостомысла. Более того, некоторые археологи не уверены в самом существовании Новгорода до IX века. Раскопки «Рюрикова городища» подтвердили только следы позднего скандинавского и западнославянского присутствия в этих землях.

Византиец Симеон Логофет в X веке также упоминает Руса, как предка русского народа. А греки, называя эти земли «Великой Скифью», по сути, подтверждают, что правили здесь потомки Скифа. Исходя из летописей, земли Словена и Руса неоднократно подвергались запустению, но правящая династия сохранилась. Потомком первых князей стал Гостомысл, который после смерти четырех сыновей оказался последним в роду. Волхвы, растолковав один из снов Гостомысла, предсказали, что новым правителем в Новгороде будет сын его дочери Умилы и варяжского князя Годослава. Этот сын и есть легендарный Рюрик, которого призвали сменить (или продолжить, учитывая родство) новгородскую династию. Впрочем, историки неоднозначно относятся к такой версии династической преемственности. В частности, Карамзин и Соловьев ставили под сомнение реальность Гостомысла. Более того, некоторые археологи не уверены в самом существовании Новгорода до IX века. Раскопки «Рюрикова городища» подтвердили только следы позднего скандинавского и западнославянского присутствия в этих землях.

Черняховская культура

Если можно поставить под сомнение достоверность «Сказания о Словене и Русе», то факт существования «Северных архонтств» историками признан. Так византийцы называли непокорные земли-государства, расположившиеся в Северном Причерноморье, которые в VI и VII веках являлись для Константинополя серьезной угрозой. Раскопки в центральной Украине подтвердили существование здесь некогда развитых территорий. Эти протогосударственные образования историки объединяют под понятием «Черняховская культура». Установлено, что на этих землях развивались железообрабатывающее, бронзолитейное, кузнечное, камнесечное производство, а также ювелирное дело и чеканка монет. Историки отмечают высокий уровень хозяйствования и активную торговлю представителей «Черняховской культуры» с крупными античными центрами. По мнению академика В. В. Седова, основным населением этих мест были славяне-анты и скифо-сарматы.

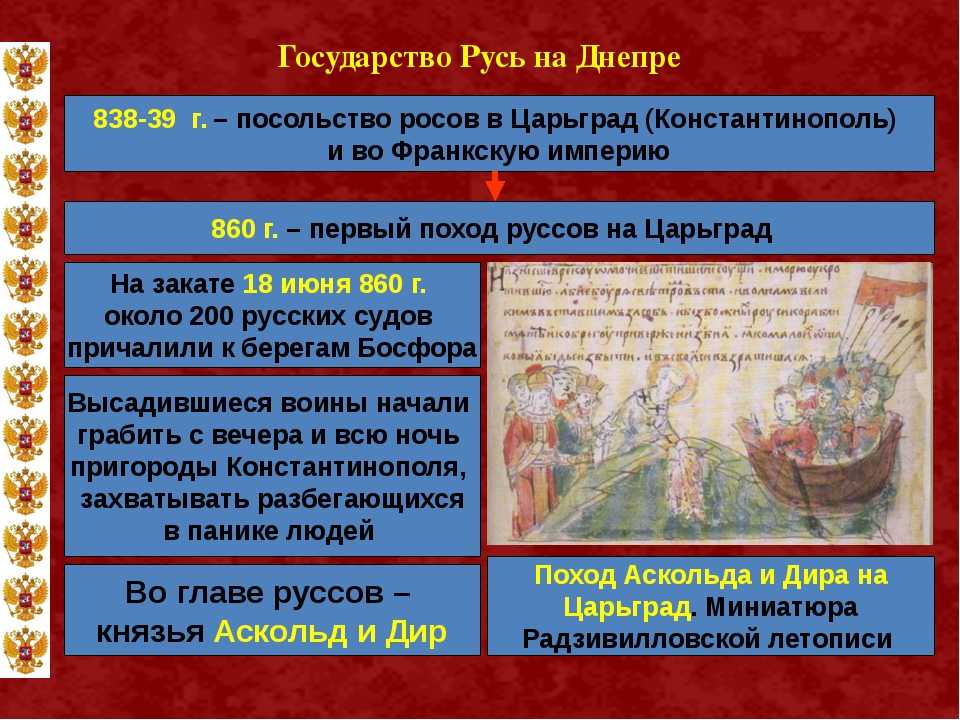

Позднее, где-то с V века, именно в центре «Черняховской культуры» начинает свое возвышение Киев – будущая столица Древнерусского государства, основателем которого согласно «Повести временных лет» стал Кий. Правда, историк Н. М. Тихомиров время основания Киева отодвигает на VIII век. Хотя другие исследователи возражают и находят новую дату в IV столетии, приводя в пример один из средневековых летописных источников: «Бысть основание его в лето от Христа 334». Сторонник более ранней версии основания Киева историк М. Ю. Брайчевский, опираясь на труды византийского писателя Никифора Григоры, утверждает, что Кий, как и многие правители соседних стран, получил из рук Константина Великого символ власти. В тексте Григоры есть упоминание о «повелителе Руси», которому император вручил титул «царского кравчего». Так, получив добро на княжение, Кий стал у истоков правящей династии молодой державы со столицей в Киеве. В «Велесовой книге» (которая, конечно, не может считаться достоверным источником) Кий описан как выдающийся полководец и администратор, который объединив под своим началом большое количество славянских племен, создал могучее государство. Польский историк Ян Длугош, отмечая роль Кия в становлении древнерусской государственности, считает, что киевский князь основал линию династической преемственности: «После смерти Кия, Щека и Хорива, наследники по прямой линии, их сыновья и племянники много лет господствовали у русинов, пока преемственность не перешла к двум родным братьям Аскольду и Диру».

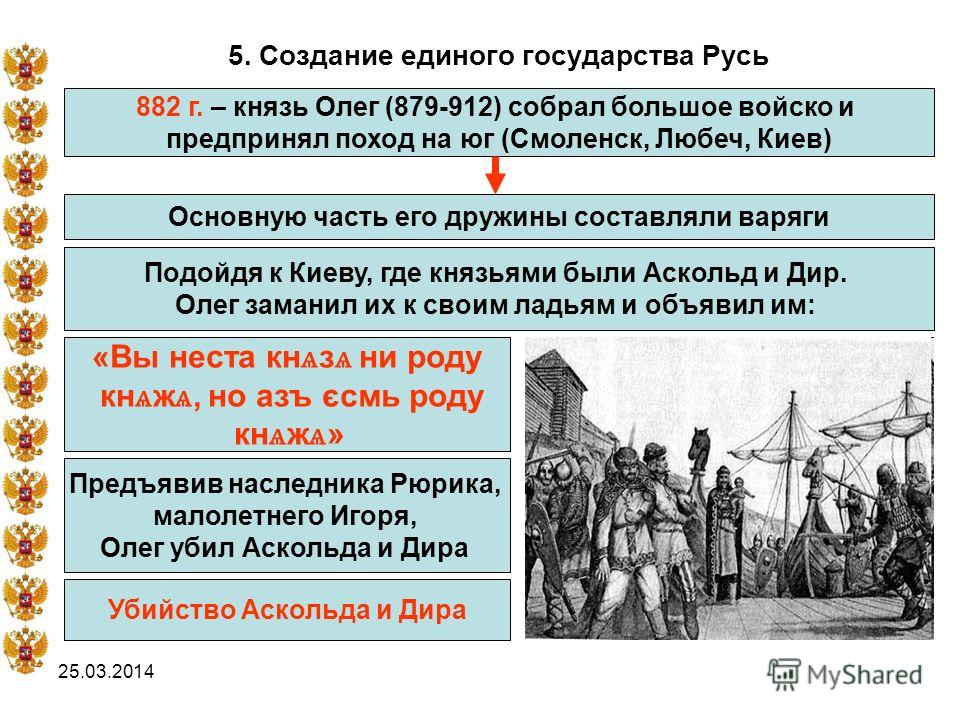

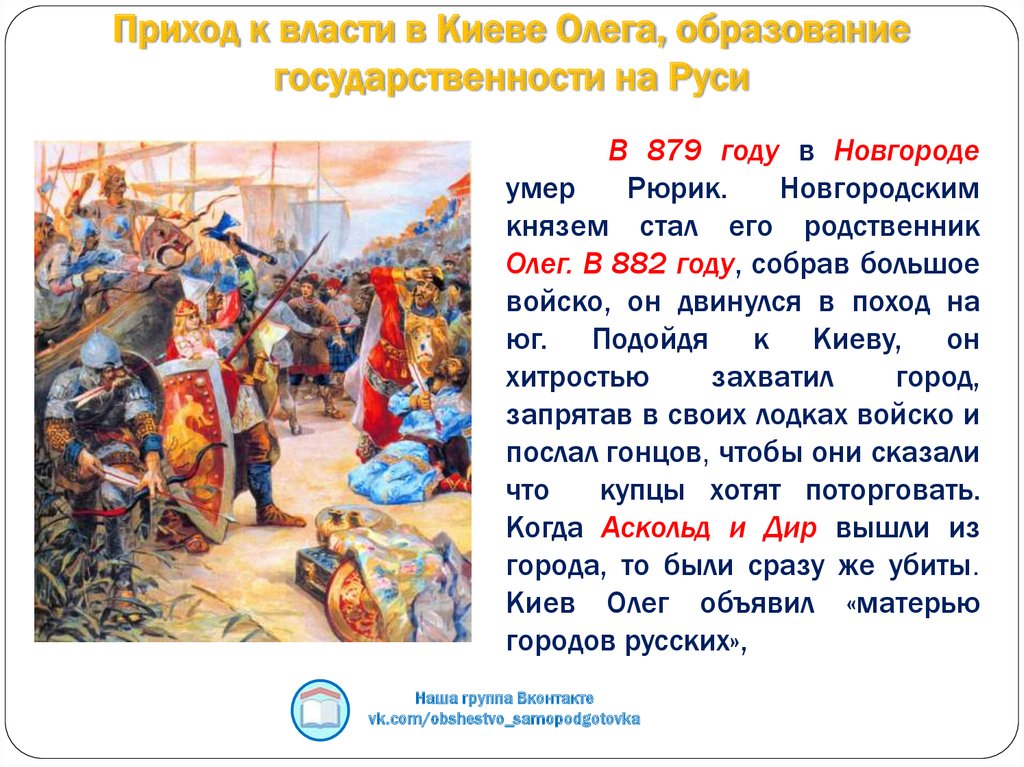

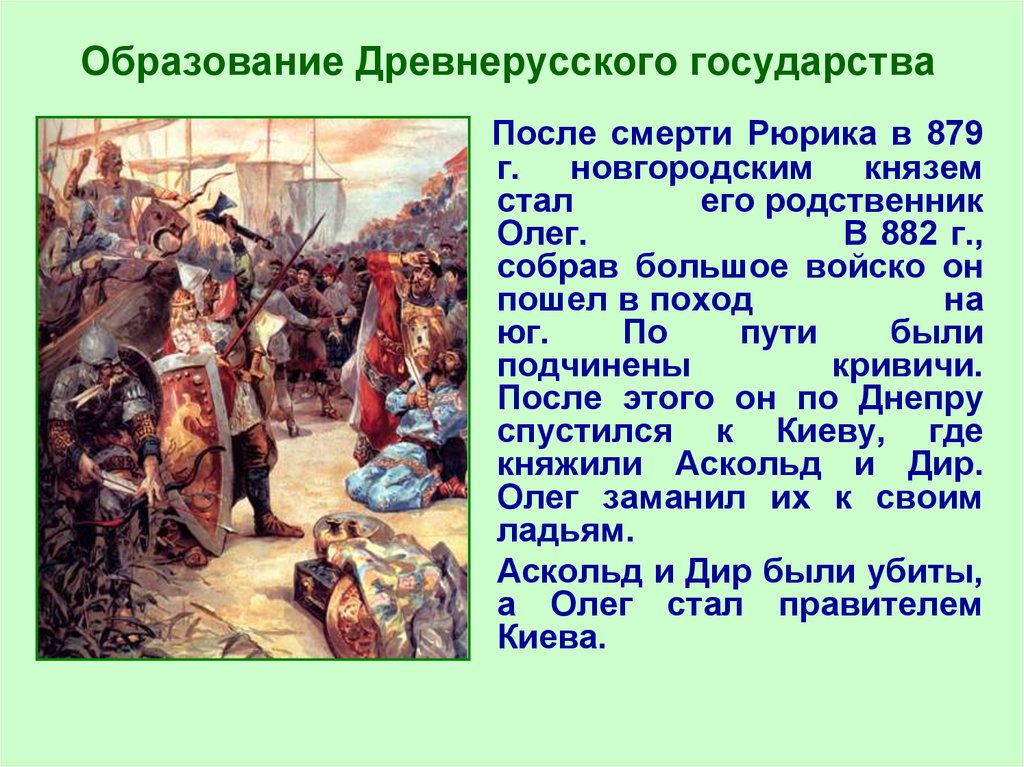

Правда, историк Н. М. Тихомиров время основания Киева отодвигает на VIII век. Хотя другие исследователи возражают и находят новую дату в IV столетии, приводя в пример один из средневековых летописных источников: «Бысть основание его в лето от Христа 334». Сторонник более ранней версии основания Киева историк М. Ю. Брайчевский, опираясь на труды византийского писателя Никифора Григоры, утверждает, что Кий, как и многие правители соседних стран, получил из рук Константина Великого символ власти. В тексте Григоры есть упоминание о «повелителе Руси», которому император вручил титул «царского кравчего». Так, получив добро на княжение, Кий стал у истоков правящей династии молодой державы со столицей в Киеве. В «Велесовой книге» (которая, конечно, не может считаться достоверным источником) Кий описан как выдающийся полководец и администратор, который объединив под своим началом большое количество славянских племен, создал могучее государство. Польский историк Ян Длугош, отмечая роль Кия в становлении древнерусской государственности, считает, что киевский князь основал линию династической преемственности: «После смерти Кия, Щека и Хорива, наследники по прямой линии, их сыновья и племянники много лет господствовали у русинов, пока преемственность не перешла к двум родным братьям Аскольду и Диру». Как мы знаем из «Повести временных лет» в 882 году преемник Рюрика Олег убил Аскольда и Дира и завладел Киевом. Правда в «Повести» Аскольд и Дир называются варягами. Но если опираться на версию польского историка то Олег прервал законную династию, идущую от Кия, и заложил основы для правления новой династической ветви – Рюриковичей. Так, удивительным образом сходятся судьбы двух полулегендарных династий: новгородской, берущей начало от Словена и Руса и киевской, происходящей от Кия. Но обе версии небезосновательно позволяют предположить, что древнерусские земли могли быть полноценными государствами задолго до «призвания варягов».

Как мы знаем из «Повести временных лет» в 882 году преемник Рюрика Олег убил Аскольда и Дира и завладел Киевом. Правда в «Повести» Аскольд и Дир называются варягами. Но если опираться на версию польского историка то Олег прервал законную династию, идущую от Кия, и заложил основы для правления новой династической ветви – Рюриковичей. Так, удивительным образом сходятся судьбы двух полулегендарных династий: новгородской, берущей начало от Словена и Руса и киевской, происходящей от Кия. Но обе версии небезосновательно позволяют предположить, что древнерусские земли могли быть полноценными государствами задолго до «призвания варягов».

Другое,Александр Самсонов,

До «призвания». Что было до Рюрика

До «призвания». Что было до РюрикаВикиЧтение

Что было до Рюрика

Плешанов-Остоя А. В.

Содержание

До «призвания»

Официальная отечественная историография говорит, что государственность на Руси возникла в 862 году после прихода к власти династии Рюриковичей. Однако в последнее время многие исследователи ставят под сомнение такую точку зрения. В частности, политолог Сергей Черняховский утверждает, что начало русской государственности следует отодвинуть, по крайней мере, на 200 лет вглубь истории. И не безосновательно.

Однако в последнее время многие исследователи ставят под сомнение такую точку зрения. В частности, политолог Сергей Черняховский утверждает, что начало русской государственности следует отодвинуть, по крайней мере, на 200 лет вглубь истории. И не безосновательно.

О централизованном Русском государстве до Рюриковичей говорят многие источники, например, «Иоакимовская летопись», опубликованная в XVIII столетии Василием Татищевым.

Если допустить, что варягов «призвали на княжение» в русские земли, тогда напрашивается вывод о том, что здесь были не разрозненные славянские племена, а народ, который имел представление о централизованной власти. Впрочем, если признать верной мысль историка Бориса Рыбакова о том, что Рюрик стал княжить после завоевания Новгорода, то и в этом случае мы видим подчиняющиеся единой столице владения.

I. Анна Ивановна до призвания на царство

I. Анна Ивановна до призвания на царство

Семья Анны Ивановны. — Мать ее, царица Прасковья Федоровна, урожденная Салтыкова. — Предсказания. — Переезд царицы Прасковьи с дочерьми в Петербург. — Замужество Анны Ивановны. — Свадебное торжество. — Смерть ее супруга. —

Анна Ивановна до призвания на царство

Семья Анны Ивановны. — Мать ее, царица Прасковья Федоровна, урожденная Салтыкова. — Предсказания. — Переезд царицы Прасковьи с дочерьми в Петербург. — Замужество Анны Ивановны. — Свадебное торжество. — Смерть ее супруга. —

Глава 1 В поисках призвания

Глава 1 В поисках призвания В 1913 году, когда Адольфу Гитлеру было 24 года, ничто в повседневной жизни не выдавало в нем будущего харизматичного лидера Германии. Ни его профессия — он с трудом зарабатывал на жизнь, рисуя картинки для туристов в Мюнхене. Ни его жилище — онОбретение призвания

Обретение призвания

В подобных спорах побеждает тот, у кого лучше подвешен язык, а в этом немногие могли сравниться с Ходжой Насреддином.

(Владимир Соловьев, «Повесть о Ходже Насреддине»)

В Лондоне Троцкий под псевдонимом Перо занялся журналистикой для «Искры». Первая

Первая

Глава 1 ПРИЗВАНИЯ ВАРЯГОВ НЕ БЫЛО! Опровержение «Повести временных лет»

Глава 1 ПРИЗВАНИЯ ВАРЯГОВ НЕ БЫЛО! Опровержение «Повести временных лет» «Летописи полны лжи и позорят русский народ» В 1749 году в Петербургской академии наук разгорелся грандиозный скандал, с которого и начинается то, что у нас называют «антинаучной норманнской теорией»

Глава 1 Призвания варягов не было!

Глава 1 Призвания варягов не было! Опровержение «Повести временных

Глава 2 Рождение нового призвания

Глава 2 Рождение нового призвания Три величайших военных ордена – тамплиеров, госпитальеров и тевтонцев – основаны в XII веке, в период первого Возрождения, который был свидетелем появления готической архитектуры, зенита папской теократии и интеллектуальной революции,

12.

Разгадка истории призвания варягов

Разгадка истории призвания варягов12. Разгадка истории призвания варягов В вековом споре о Руси основную роль играют свидетельства летописи о начале Руси. Если проанализировать, что же, собственно, летопись сообщает об этом, поражает необыкновенная бедность, шаткость и сбивчивость свидетельств.

Расположение Восточной Руси после призвания варягов

Расположение Восточной Руси после призвания варягов Горы Описание географических объектов в письменных источниках, относящееся к этапу создания Восточной Руси, противоречит современным представлениям о ее расположении, потому, как правило, считается ошибочным. Тем не

Балканская Русь после призвания варягов

Балканская Русь после призвания варягов

На Балканском полуострове сохранилось множество славянских топонимов и гидронимов. В частности, такие, как Киевец, Владимиров и др.Болгарский филолог Н.П. Ковачев только в письменных источниках X–XIII вв. на территории Балкан,

В частности, такие, как Киевец, Владимиров и др.Болгарский филолог Н.П. Ковачев только в письменных источниках X–XIII вв. на территории Балкан,

I. Анна Ивановна до призвания на царство

Новороссия как часть Русского мира (Русскому миру 1160 лет) — 1. C присоединением в 2014 году Крыма и признанием независимости и суверенитета Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, мы вновь говорим о русском мире, о необходимости воссоединить “разделенный русский народ”, защитить интересы русских и их права на родной язык и родную культуру.

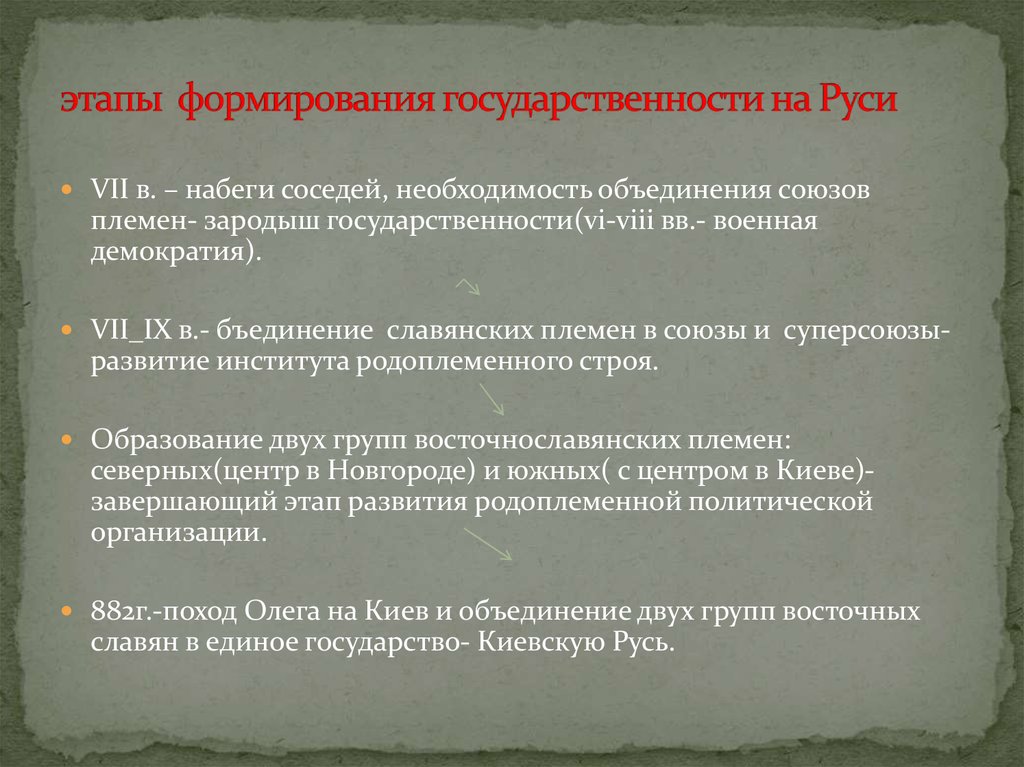

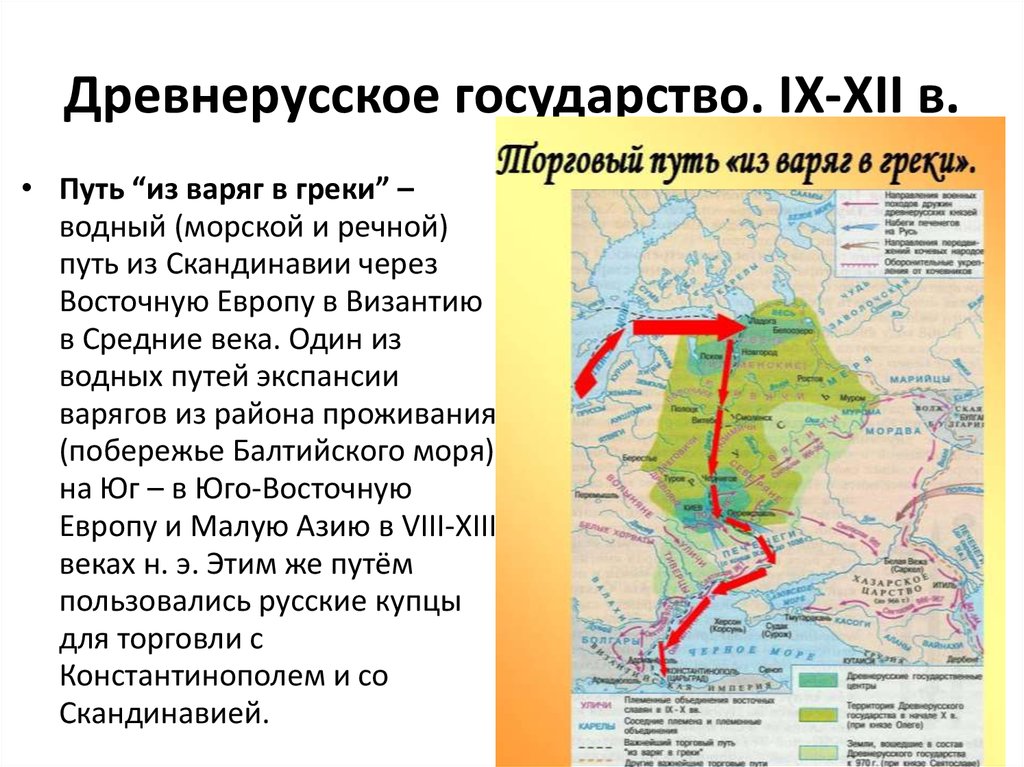

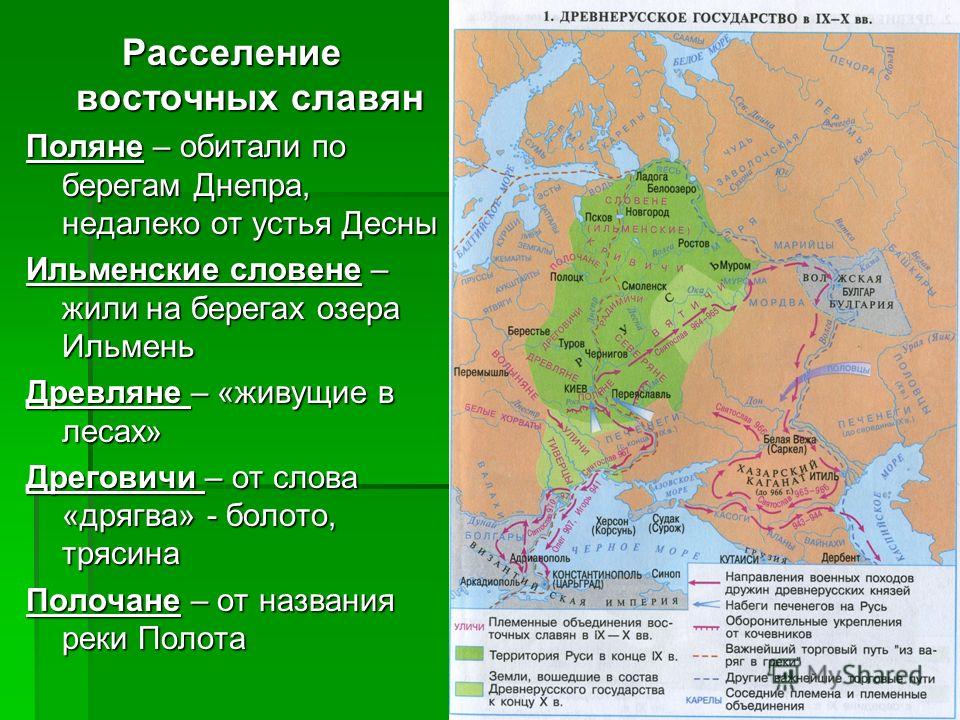

Владимир Путин подчеркнул, что «Важно понимать и то, что Украина, по сути, никогда не имела устойчивой традиции своей подлинной государственности. И начиная с 1991 года пошла по пути механического копирования чужих моделей, оторванных как от истории, так и от украинских реалий. Политические государственные институты постоянно перекраивались в угоду быстро сформировавшихся кланов с их собственными корыстными интересами, не имеющими ничего общего с интересами народа Украины». 2. История России насчитывает более тысячи лет, начиная с переселения восточных славян на Восточно-Европейскую (Русскую) равнину в VI—VII веках. Восточные славяне (поляне, северяне, древляне, кривичи, дреговичи, радимичи, вятичи), потомками которых стал единый русский народ: великороссы, малороссы и белорусы. Основа русского народа -великороссы. В этом году мы отмечаем 1160-летие русской государственности. Историю страны можно поделить примерно на семь периодов: древнейшая (догосударственная) (до конца IX века н. э.

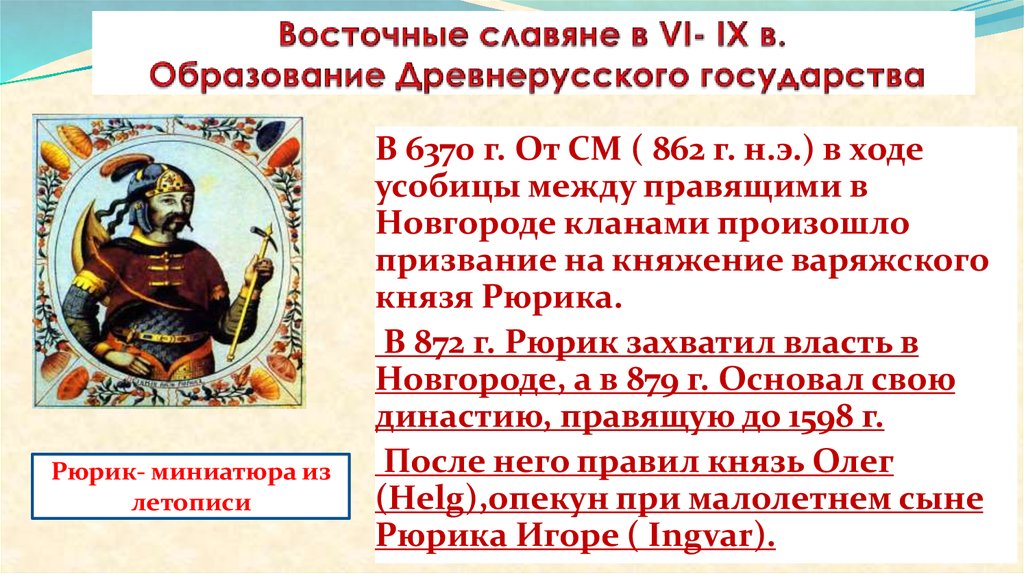

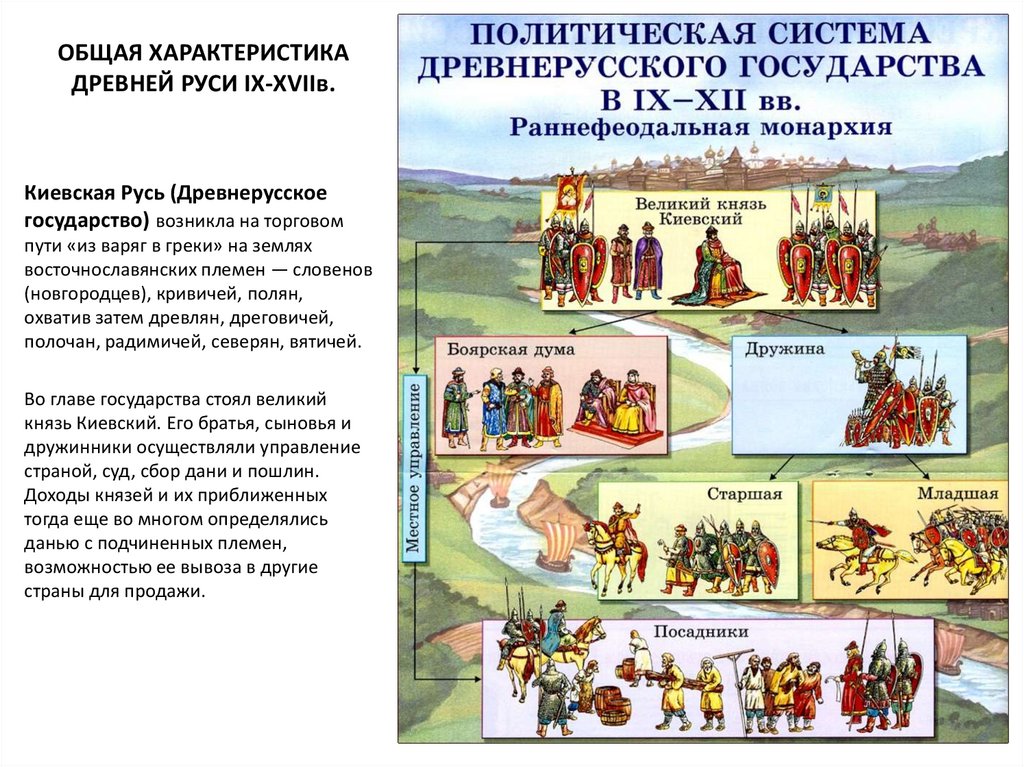

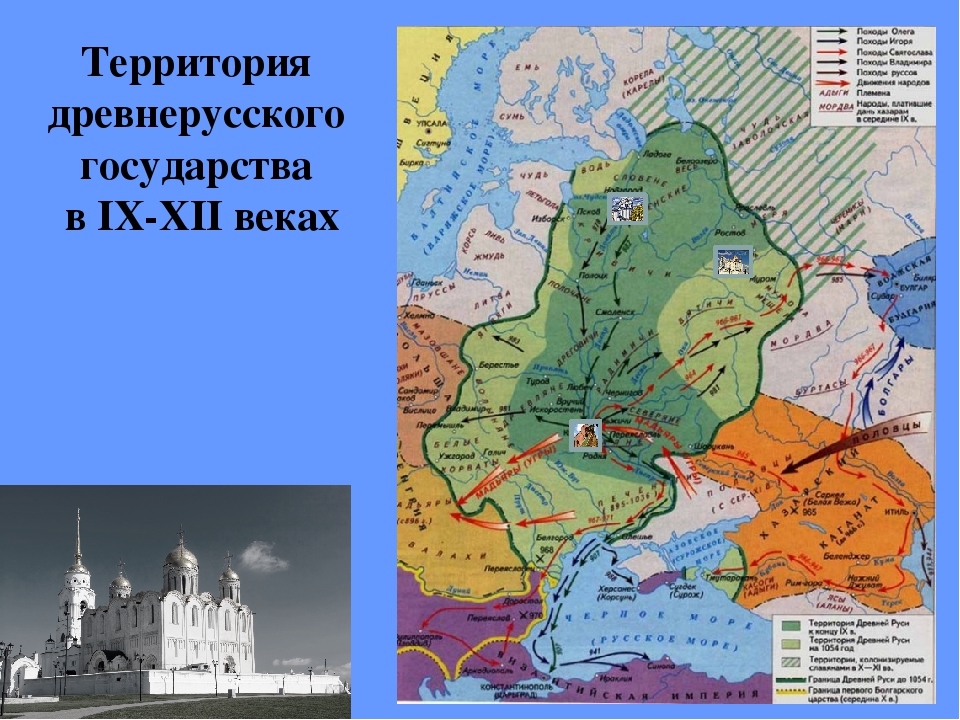

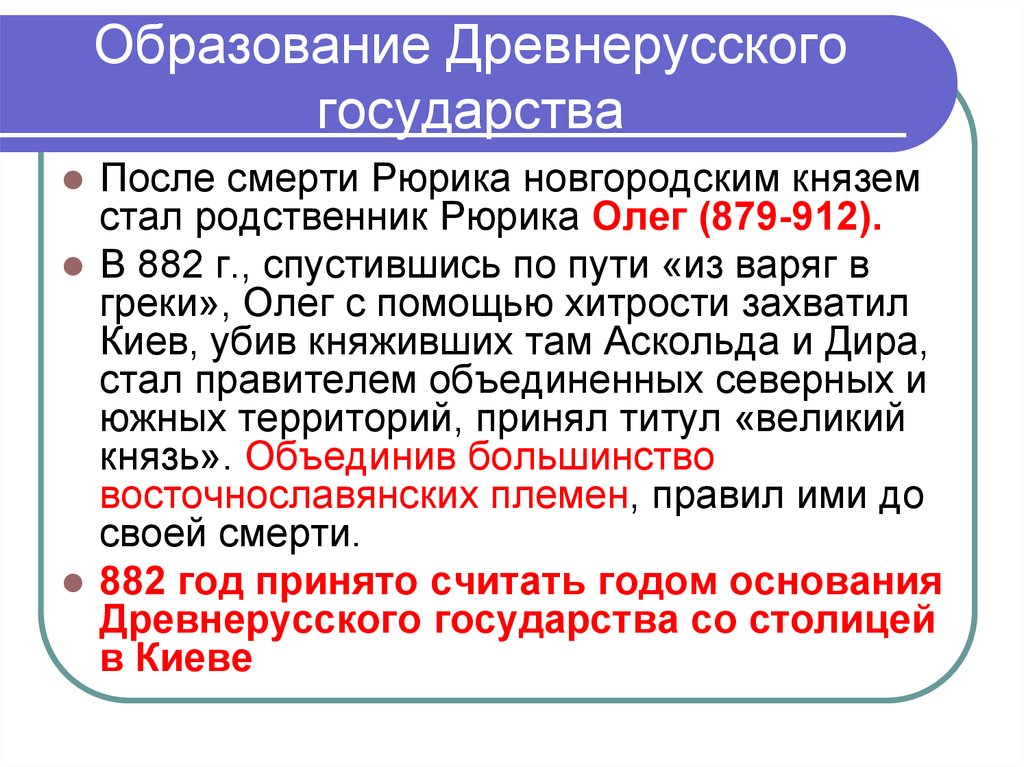

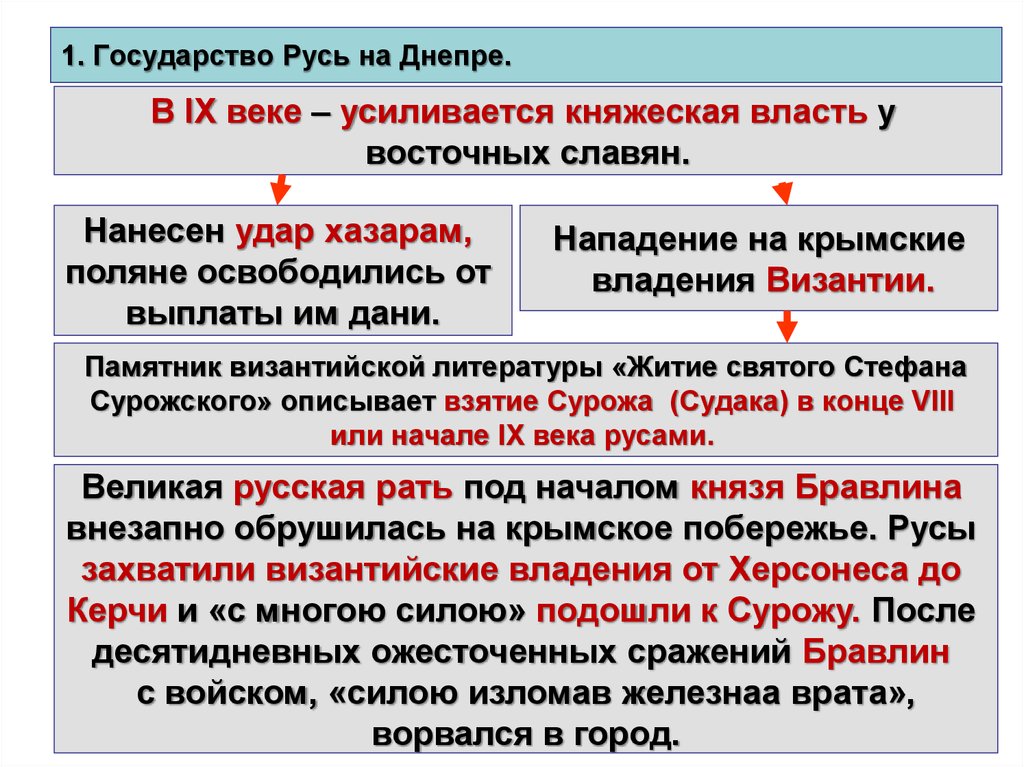

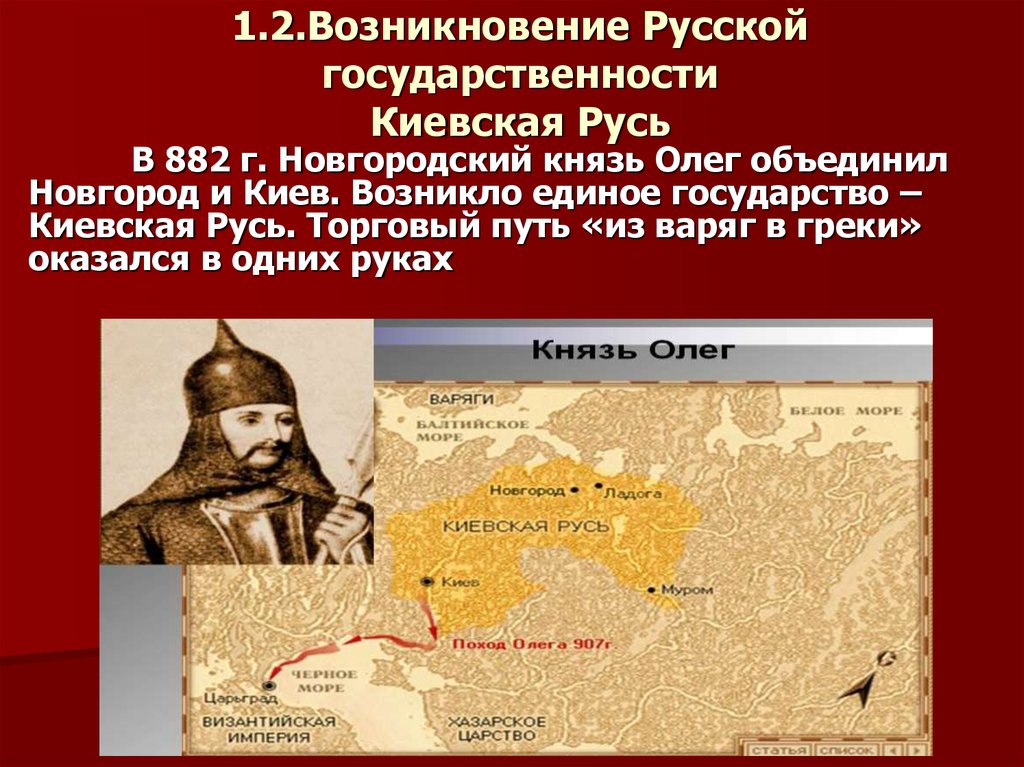

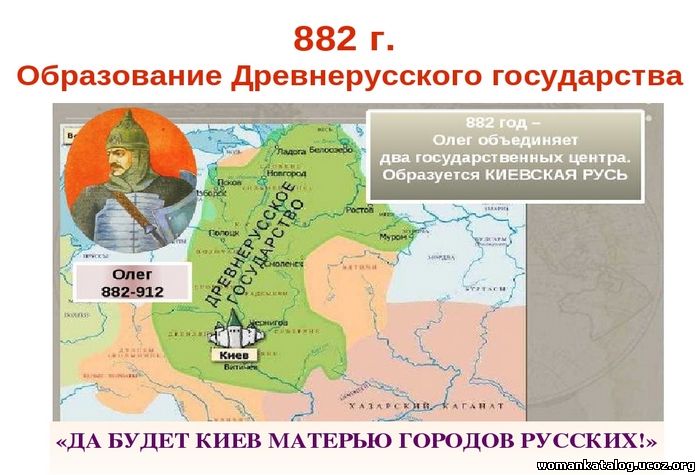

Владимир Путин подчеркнул, что «Важно понимать и то, что Украина, по сути, никогда не имела устойчивой традиции своей подлинной государственности. И начиная с 1991 года пошла по пути механического копирования чужих моделей, оторванных как от истории, так и от украинских реалий. Политические государственные институты постоянно перекраивались в угоду быстро сформировавшихся кланов с их собственными корыстными интересами, не имеющими ничего общего с интересами народа Украины». 2. История России насчитывает более тысячи лет, начиная с переселения восточных славян на Восточно-Европейскую (Русскую) равнину в VI—VII веках. Восточные славяне (поляне, северяне, древляне, кривичи, дреговичи, радимичи, вятичи), потомками которых стал единый русский народ: великороссы, малороссы и белорусы. Основа русского народа -великороссы. В этом году мы отмечаем 1160-летие русской государственности. Историю страны можно поделить примерно на семь периодов: древнейшая (догосударственная) (до конца IX века н. э. ), Новгородско-Киевская Русь (Древнерусское государство) (до середины XII века), период раздробленности (до начала XVI века), единое государство (с 1547 года царство) (конец XV века—1721), империя (1721—1917), советский период (1917—1991) и новейшая история (с 1991 года). 3. Традиционно началом русской государственности считается призвание на территорию Ладоги и Приильменья варягов и создание их князем Рюриком государства в 862 году. Столицей древнего государства стал Новгород. Недаром в 1862 году в Великом Новгороде был открыт величественный памятник Тысячелетию России. 4. В 882 году новгородский князь Олег захватил Киев и становится правителем (регентом) при малолетнем князе Игоре. Он объединяет северные и южные земли восточных славян под единой властью, положив начало Киевской Руси. Нужно сказать, что никакой самобытной украинской нации в природе не существовало. В Древней Руси существовала единая древнерусская народность, которая стала основой единого русского народа (великороссы, малороссы и белорусы).

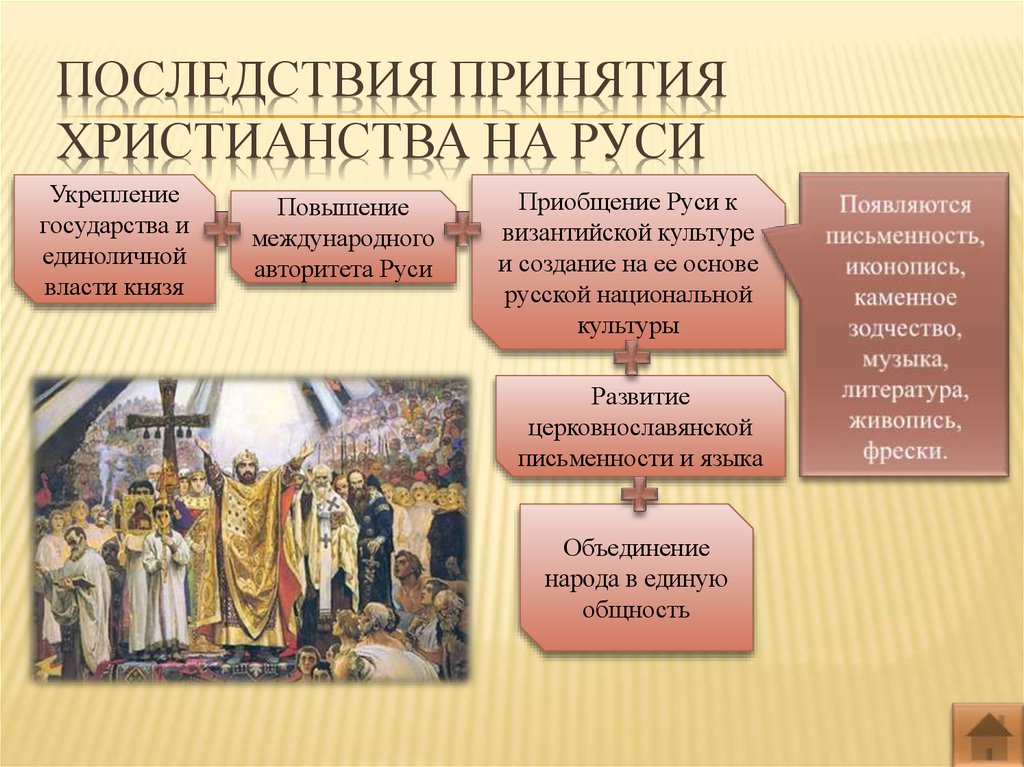

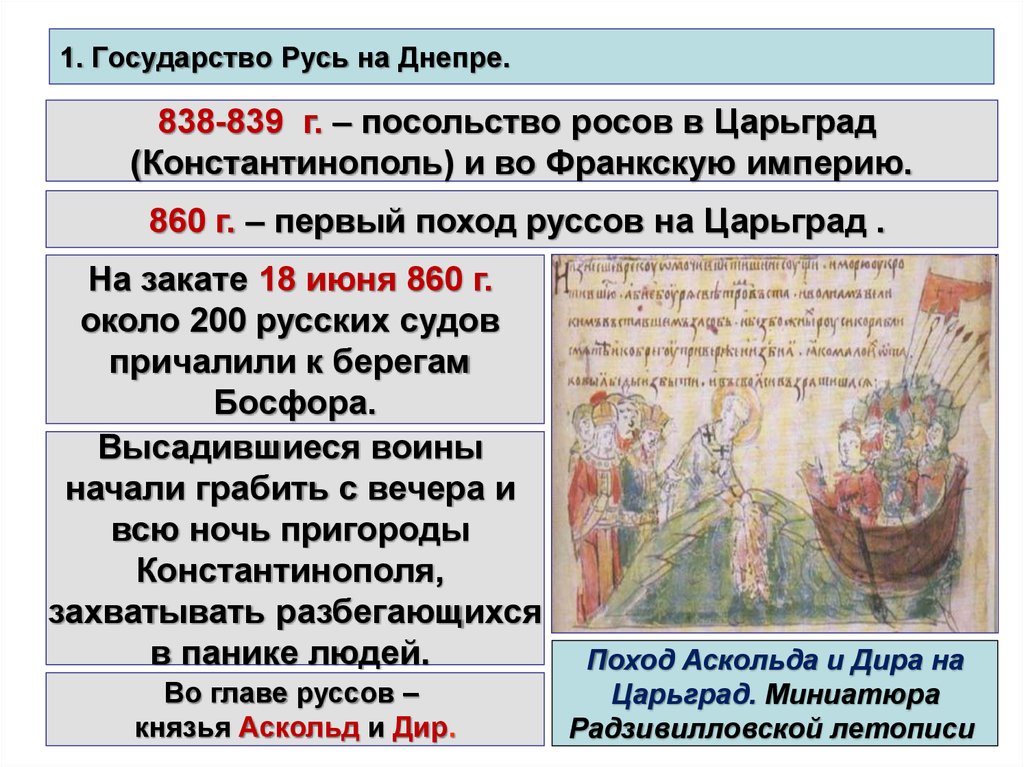

), Новгородско-Киевская Русь (Древнерусское государство) (до середины XII века), период раздробленности (до начала XVI века), единое государство (с 1547 года царство) (конец XV века—1721), империя (1721—1917), советский период (1917—1991) и новейшая история (с 1991 года). 3. Традиционно началом русской государственности считается призвание на территорию Ладоги и Приильменья варягов и создание их князем Рюриком государства в 862 году. Столицей древнего государства стал Новгород. Недаром в 1862 году в Великом Новгороде был открыт величественный памятник Тысячелетию России. 4. В 882 году новгородский князь Олег захватил Киев и становится правителем (регентом) при малолетнем князе Игоре. Он объединяет северные и южные земли восточных славян под единой властью, положив начало Киевской Руси. Нужно сказать, что никакой самобытной украинской нации в природе не существовало. В Древней Руси существовала единая древнерусская народность, которая стала основой единого русского народа (великороссы, малороссы и белорусы). При этом сам термин «украина» изначально имел не этническую, а чисто географическую характеристику, обозначавшего «окраину» или «украйну» Древнерусского, польско-Литовского, а затем и Российского государства. При Святославе власть киевских князей распространилась на все восточнославянские племена. Нужно сказать, что термин «Киевская Русь» возник в первой половине XIX века, пройдя за историю своего употребления существенную эволюцию. Одним из первых его использовал М. А. Максимович в своей работе «Откуда идёт русская земля» (1837) в узко географическом смысле для обозначения Киевского княжества, в одном ряду с такими словосочетаниями, как «Червонная Русь», «Суздальская Русь» и др. Современные украинские историки изображают «Киевскую Русь» государством, созданным украинским этносом и принадлежащим исключительно ему, что конечно в корне не верно. 5. Крещение Руси—введение в Киевской Руси христианства как государственной религии, осуществлённое в конце X века князем Владимиром Святославичем.

При этом сам термин «украина» изначально имел не этническую, а чисто географическую характеристику, обозначавшего «окраину» или «украйну» Древнерусского, польско-Литовского, а затем и Российского государства. При Святославе власть киевских князей распространилась на все восточнославянские племена. Нужно сказать, что термин «Киевская Русь» возник в первой половине XIX века, пройдя за историю своего употребления существенную эволюцию. Одним из первых его использовал М. А. Максимович в своей работе «Откуда идёт русская земля» (1837) в узко географическом смысле для обозначения Киевского княжества, в одном ряду с такими словосочетаниями, как «Червонная Русь», «Суздальская Русь» и др. Современные украинские историки изображают «Киевскую Русь» государством, созданным украинским этносом и принадлежащим исключительно ему, что конечно в корне не верно. 5. Крещение Руси—введение в Киевской Руси христианства как государственной религии, осуществлённое в конце X века князем Владимиром Святославичем. Государство приняло христианство от Византии вместо язычества в 988 году, начав синтез византийской и славянской культуры. Православие стало становым хребтом русского народа. В настоящее время, как замечает Президент: «В Киеве продолжают готовить расправу и над Украинской православной церковью Московского патриархата. И это не эмоциональная оценка, об этом говорят конкретные решения и документы. Трагедию церковного раскола власти Украины цинично превратили в инструмент государственной политики. Нынешнее руководство страны не реагирует на просьбы граждан Украины отменить законы, ущемляющие права верующих. Более того, в Раде зарегистрированы новые законопроекты, направленные против духовенства и миллионов прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата». 6. К середине XII века Русь распалась на отдельные княжества, которые потеряли самостоятельность в результате нашествия монголов в 1237—1240 годах. Западные и южные княжества в XIV веке оказались в составе Великого княжества Литовского.

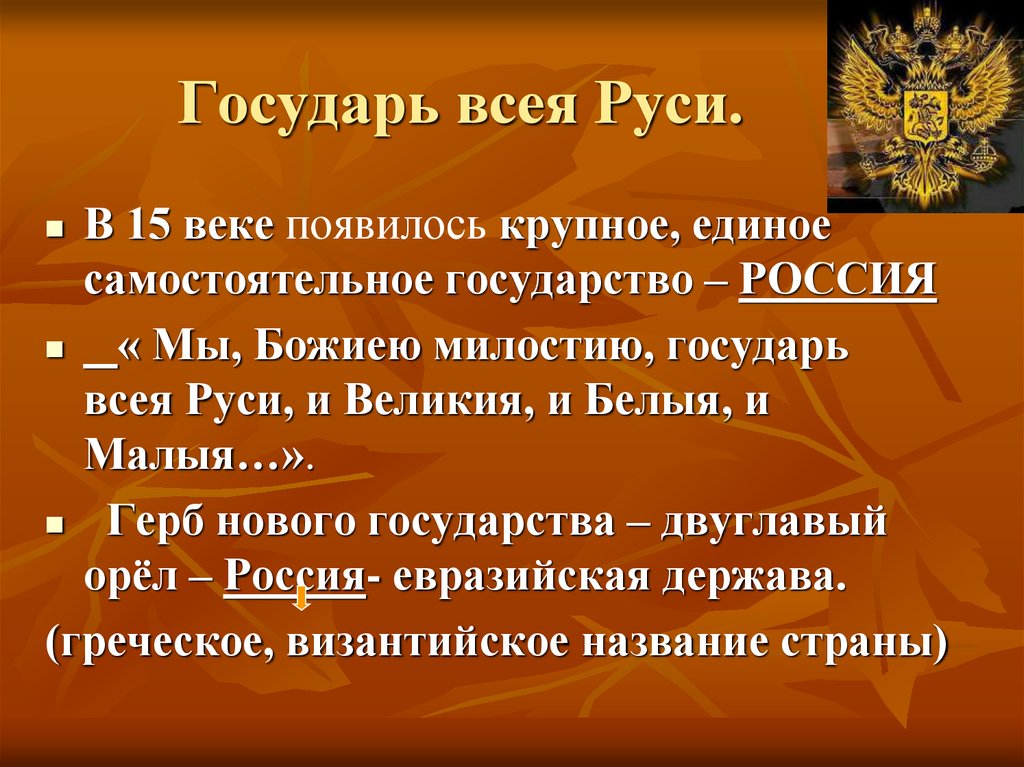

Государство приняло христианство от Византии вместо язычества в 988 году, начав синтез византийской и славянской культуры. Православие стало становым хребтом русского народа. В настоящее время, как замечает Президент: «В Киеве продолжают готовить расправу и над Украинской православной церковью Московского патриархата. И это не эмоциональная оценка, об этом говорят конкретные решения и документы. Трагедию церковного раскола власти Украины цинично превратили в инструмент государственной политики. Нынешнее руководство страны не реагирует на просьбы граждан Украины отменить законы, ущемляющие права верующих. Более того, в Раде зарегистрированы новые законопроекты, направленные против духовенства и миллионов прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата». 6. К середине XII века Русь распалась на отдельные княжества, которые потеряли самостоятельность в результате нашествия монголов в 1237—1240 годах. Западные и южные княжества в XIV веке оказались в составе Великого княжества Литовского. Оно существовало с середины XIII века по 1795 год на территории современных Белоруссии (полностью), Литвы (за исключением Клайпедского края), Украины (большая часть, до 1569 года), России (юго-западные земли, включая Смоленск, Брянск и Курск), Польши (Подляшье, до 1569 года), Латвии (частично, после 1561 года), Эстонии (частично, с 1561 по 1629 годы) и Молдавии (левобережная часть Приднестровья, до 1569 года). Обширные земли Руси, попавшие под власть Великого княжества Литовского и составлявшие львиную долю его территории, именовались Литовской Русью. В XV—XVI веках Великое княжество Литовское — соперник Великого княжества Московского в борьбе за господство на восточнославянских землях и в целом в Восточной Европе прекратило существование после третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году. К 1815 году вся территория бывшего княжества вошла в состав Российской империи. 7. В период правления Ивана III Великого было основано единое Русское государство, в начале XVI века завершилось объединение северных и восточных княжеств вокруг Великого княжества Московского.

Оно существовало с середины XIII века по 1795 год на территории современных Белоруссии (полностью), Литвы (за исключением Клайпедского края), Украины (большая часть, до 1569 года), России (юго-западные земли, включая Смоленск, Брянск и Курск), Польши (Подляшье, до 1569 года), Латвии (частично, после 1561 года), Эстонии (частично, с 1561 по 1629 годы) и Молдавии (левобережная часть Приднестровья, до 1569 года). Обширные земли Руси, попавшие под власть Великого княжества Литовского и составлявшие львиную долю его территории, именовались Литовской Русью. В XV—XVI веках Великое княжество Литовское — соперник Великого княжества Московского в борьбе за господство на восточнославянских землях и в целом в Восточной Европе прекратило существование после третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году. К 1815 году вся территория бывшего княжества вошла в состав Российской империи. 7. В период правления Ивана III Великого было основано единое Русское государство, в начале XVI века завершилось объединение северных и восточных княжеств вокруг Великого княжества Московского. При нём был принят нынешний герб России — двуглавый орёл. Было достигнуто окончательное освобождение страны от ордынской зависимости; принят Судебник — свод законов государства; проведён ряд реформ, заложивших основы поместной системы землевладения; построен нынешний Московский Кремль и главный кафедральный собор Русского государства — Успенский собор. Следует отметить ключевое историческое событие «Великое Стояние на реке Угре 1480 года». Военные действия проходили между войсками хана Большой Орды Ахмата и войсками великого князя московского Ивана III и завершили свержение ордынского ига на Руси, в частности на её северо-восточной части, где оно держалось дольше всего, и где шёл процесс становления единого Русского государства. 8. С середины XVI века централизованное русское государство стало называться царством в связи с принятием царского титула Иваном IV Грозным. Начало его правления было ознаменовано созывом Земского собора — общегосударственным сословно-представительным органом. Впоследствии государство значительно расширило свою территорию, присоединив ханства бывшей Золотой орды.

При нём был принят нынешний герб России — двуглавый орёл. Было достигнуто окончательное освобождение страны от ордынской зависимости; принят Судебник — свод законов государства; проведён ряд реформ, заложивших основы поместной системы землевладения; построен нынешний Московский Кремль и главный кафедральный собор Русского государства — Успенский собор. Следует отметить ключевое историческое событие «Великое Стояние на реке Угре 1480 года». Военные действия проходили между войсками хана Большой Орды Ахмата и войсками великого князя московского Ивана III и завершили свержение ордынского ига на Руси, в частности на её северо-восточной части, где оно держалось дольше всего, и где шёл процесс становления единого Русского государства. 8. С середины XVI века централизованное русское государство стало называться царством в связи с принятием царского титула Иваном IV Грозным. Начало его правления было ознаменовано созывом Земского собора — общегосударственным сословно-представительным органом. Впоследствии государство значительно расширило свою территорию, присоединив ханства бывшей Золотой орды. Разбитое в русско-литовских войнах Великое княжество Литовское лишилось государственной самостоятельности и передало южнорусские земли под власть Польши. 9. После поражения в Ливонской войне и политики внутреннего террора (опричнина), с пресечением династии Рюриковичей Россия пережила Смутное время (с 1598 года по 1613 год), закончившееся изгнанием польских интервентов и избранием на царство Михаила Фёдоровича из династии Романовых. 10. В 1648 году запорожские казаки подняли восстание под предводительством Богдана Хмельницкого. В 1654 году созвана Переяславская Рада, заявившая о переходе подконтрольных восставшим территорий под протекторат России. Президент в своем обращении подчеркнул: «Издавна жители юго-западных исторических древнерусских земель называли себя русскими и православными. Так было и до XVII века, когда часть этих территорий воссоединилась с Российским государством, и после». 11. На протяжении XVIII и XIX веков государство постоянно расширялось и присоединило такие территории как: Прибалтика; Северное Причерноморье; Кавказ; Финляндия; Средняя Азия; в ходе разделов Речи Посполитой Россия установила контроль над всеми бывшими землями Руси, за исключением Галиции.

Разбитое в русско-литовских войнах Великое княжество Литовское лишилось государственной самостоятельности и передало южнорусские земли под власть Польши. 9. После поражения в Ливонской войне и политики внутреннего террора (опричнина), с пресечением династии Рюриковичей Россия пережила Смутное время (с 1598 года по 1613 год), закончившееся изгнанием польских интервентов и избранием на царство Михаила Фёдоровича из династии Романовых. 10. В 1648 году запорожские казаки подняли восстание под предводительством Богдана Хмельницкого. В 1654 году созвана Переяславская Рада, заявившая о переходе подконтрольных восставшим территорий под протекторат России. Президент в своем обращении подчеркнул: «Издавна жители юго-западных исторических древнерусских земель называли себя русскими и православными. Так было и до XVII века, когда часть этих территорий воссоединилась с Российским государством, и после». 11. На протяжении XVIII и XIX веков государство постоянно расширялось и присоединило такие территории как: Прибалтика; Северное Причерноморье; Кавказ; Финляндия; Средняя Азия; в ходе разделов Речи Посполитой Россия установила контроль над всеми бывшими землями Руси, за исключением Галиции. В результате русско-турецких войн во второй половине XVIII века.— обширный историко-культурный регион в Северном Причерноморье (Новороссия) был присоединён к Российской империи. Свойственные Новороссии население, инфраструктура и образ жизни сформировались на протяжении сравнительно короткого отрезка истории, а сам регион превратился из неосвоенной степи с редкими кочевьями в мощный промышленный район, ставший становым хребтом экономики сначала Российской империи, затем — Украинской ССР. В своем обращении Президент отмечает: «…в XVIII веке за этот город (Очаков) сражались солдаты Александра Суворова. Благодаря их мужеству он вошёл в состав России. Тогда же, в XVIII веке, земли Причерноморья, присоединённые к России в результате войн с Османской империей, получили название Новороссия. Сейчас эти вехи истории пытаются предать забвению, как и имена государственных военных деятелей Российской империи, без чьих трудов не было бы у современной Украины многих крупных городов и даже самого выхода к Чёрному морю.

В результате русско-турецких войн во второй половине XVIII века.— обширный историко-культурный регион в Северном Причерноморье (Новороссия) был присоединён к Российской империи. Свойственные Новороссии население, инфраструктура и образ жизни сформировались на протяжении сравнительно короткого отрезка истории, а сам регион превратился из неосвоенной степи с редкими кочевьями в мощный промышленный район, ставший становым хребтом экономики сначала Российской империи, затем — Украинской ССР. В своем обращении Президент отмечает: «…в XVIII веке за этот город (Очаков) сражались солдаты Александра Суворова. Благодаря их мужеству он вошёл в состав России. Тогда же, в XVIII веке, земли Причерноморья, присоединённые к России в результате войн с Османской империей, получили название Новороссия. Сейчас эти вехи истории пытаются предать забвению, как и имена государственных военных деятелей Российской империи, без чьих трудов не было бы у современной Украины многих крупных городов и даже самого выхода к Чёрному морю. Недавно в Полтаве снесли памятник Александру Суворову. Что тут скажешь? Отказываетесь от собственного прошлого? От так называемого колониального наследия Российской империи? Ну, тогда будьте здесь последовательны». В 2014 году термин «Новороссия» получил новое распространение в ходе протестов населения на Юго-Востоке Украины. После начала вооружённого конфликта на востоке Украины под историческим названием «Новороссия» выступал конфедеративный союз Донецкой и Луганской Народных Республик. 12. К началу XX века страна находилась в состоянии политического, социального и экономического кризиса, потерпела поражение в войне с Японией. Под влиянием революции 1905 года власть пошла на воссоздание парламента, признание основных прав и свобод и частной собственности на землю. 13. Участие России в Первой мировой войне обострило проблемы внутри государства, что в конечном счёте привело к революции 1917 года и началу Гражданской войны. Февральская революция 1917 года привела к заметному усилению сепаратизма, в первую очередь польского, украинского и финского.

Недавно в Полтаве снесли памятник Александру Суворову. Что тут скажешь? Отказываетесь от собственного прошлого? От так называемого колониального наследия Российской империи? Ну, тогда будьте здесь последовательны». В 2014 году термин «Новороссия» получил новое распространение в ходе протестов населения на Юго-Востоке Украины. После начала вооружённого конфликта на востоке Украины под историческим названием «Новороссия» выступал конфедеративный союз Донецкой и Луганской Народных Республик. 12. К началу XX века страна находилась в состоянии политического, социального и экономического кризиса, потерпела поражение в войне с Японией. Под влиянием революции 1905 года власть пошла на воссоздание парламента, признание основных прав и свобод и частной собственности на землю. 13. Участие России в Первой мировой войне обострило проблемы внутри государства, что в конечном счёте привело к революции 1917 года и началу Гражданской войны. Февральская революция 1917 года привела к заметному усилению сепаратизма, в первую очередь польского, украинского и финского. 14. Ситуация в Украине. 4 марта 1917 года в Киеве на собрании представителей политических, общественных, культурных и профессиональных организаций было объявлено о создании Украинской центральной рады. В апреле на Всеукраинском национальном съезде, обсудившем вопросы национально-территориальной автономии Украины, было принято решение о выработке проекта автономного статуса Украины и сформирован орган исполнительной власти. С 21 сентября по 28 сентября 1917 года по инициативе Украинской Центральной Рады в Киеве прошёл Съезд народов России, представленный в основном сепаратистскими движениями. Основным вопросом, обсуждаемым на съезде, был вопрос федеративного устройства России. 15. После Октябрьской революции 1917 года произошёл новый мощный всплеск сепаратизма, и была провозглашена, в частности, независимость Финляндии. Попытки большевистского правительства вернуть контроль над фактически отпавшими западными национальными окраинами (Финляндия, Украина, Эстония и т. д.) рушатся в ходе германского наступления весной 1918 года.

14. Ситуация в Украине. 4 марта 1917 года в Киеве на собрании представителей политических, общественных, культурных и профессиональных организаций было объявлено о создании Украинской центральной рады. В апреле на Всеукраинском национальном съезде, обсудившем вопросы национально-территориальной автономии Украины, было принято решение о выработке проекта автономного статуса Украины и сформирован орган исполнительной власти. С 21 сентября по 28 сентября 1917 года по инициативе Украинской Центральной Рады в Киеве прошёл Съезд народов России, представленный в основном сепаратистскими движениями. Основным вопросом, обсуждаемым на съезде, был вопрос федеративного устройства России. 15. После Октябрьской революции 1917 года произошёл новый мощный всплеск сепаратизма, и была провозглашена, в частности, независимость Финляндии. Попытки большевистского правительства вернуть контроль над фактически отпавшими западными национальными окраинами (Финляндия, Украина, Эстония и т. д.) рушатся в ходе германского наступления весной 1918 года. Этому способствовало подписание 27 января 1918 года сепаратного мирного договора, между Украинской Народной Республикой и Центральными державами (Германия и Австро-Венгрия) в Брест-Литовске, по сути, открыв дорогу германским войскам на свою территорию. Центральными державами признавался суверенитет УНР. В обмен на это УНР обязалась не вступать в союзы, направленные против Центральных держав, и поставлять Центральным державам продовольствие и сырьё. (Что происходило в это время в Киеве хорошо описано в романе М. Булгакова «Белая гвардия»). 16. Большевики вынуждены были в ответ в декабре 1917 года создать в Харькове — Украинскую Народную Республику Советов. Последующая Гражданская война завершились установлением советской власти и образованием Украинской ССР, занимавшей большую часть территории современной Украины. «Современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причём Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом – за счёт отделения, отторжения от неё части её собственных исторических территорий.

Этому способствовало подписание 27 января 1918 года сепаратного мирного договора, между Украинской Народной Республикой и Центральными державами (Германия и Австро-Венгрия) в Брест-Литовске, по сути, открыв дорогу германским войскам на свою территорию. Центральными державами признавался суверенитет УНР. В обмен на это УНР обязалась не вступать в союзы, направленные против Центральных держав, и поставлять Центральным державам продовольствие и сырьё. (Что происходило в это время в Киеве хорошо описано в романе М. Булгакова «Белая гвардия»). 16. Большевики вынуждены были в ответ в декабре 1917 года создать в Харькове — Украинскую Народную Республику Советов. Последующая Гражданская война завершились установлением советской власти и образованием Украинской ССР, занимавшей большую часть территории современной Украины. «Современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причём Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом – за счёт отделения, отторжения от неё части её собственных исторических территорий. У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чём не спрашивал». «После Октябрьского переворота 1917 года и последовавшей затем Гражданской войны большевики приступили к строительству новой государственности, и между ними возникли довольно острые разногласия. Сталин, который в 1922 году совмещал посты Генерального секретаря ЦК РКП(б) и Народного комиссара по делам национальностей, предложил строить страну на принципах автономизации, то есть предоставляя республикам – будущим административно-территориальным единицам – широкие полномочия при их вступлении в единое государство. Ленин раскритиковал этот план и предложил пойти на уступки националистам, как он их тогда называл – «независимцам». Именно эти ленинские идеи, по сути, конфедеративного государственного устройства и лозунг о праве наций на самоопределение вплоть до отделения и были положены в основу советской государственности: сначала в 1922 году были закреплены в Декларации об образовании Союза ССР, а затем, после смерти Ленина, и в Конституции СССР 1924 года».

У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чём не спрашивал». «После Октябрьского переворота 1917 года и последовавшей затем Гражданской войны большевики приступили к строительству новой государственности, и между ними возникли довольно острые разногласия. Сталин, который в 1922 году совмещал посты Генерального секретаря ЦК РКП(б) и Народного комиссара по делам национальностей, предложил строить страну на принципах автономизации, то есть предоставляя республикам – будущим административно-территориальным единицам – широкие полномочия при их вступлении в единое государство. Ленин раскритиковал этот план и предложил пойти на уступки националистам, как он их тогда называл – «независимцам». Именно эти ленинские идеи, по сути, конфедеративного государственного устройства и лозунг о праве наций на самоопределение вплоть до отделения и были положены в основу советской государственности: сначала в 1922 году были закреплены в Декларации об образовании Союза ССР, а затем, после смерти Ленина, и в Конституции СССР 1924 года». 17. «Затем накануне и после Великой Отечественной войны уже Сталин присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии. При этом в качестве своего рода компенсации Сталин наделил Польшу частью исконных германских территорий, а в 1954 году Хрущёв зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине. Собственно, так и сформировалась территория советской Украины». Осенью 1939 года с началом Второй мировой войны Западная Украина по договорённостям СССР с Германией была занята Красной Армией и присоединена к УССР. 18. В 1940 году по договорённости с Румынией к УССР была присоединена южная часть Бессарабии, Северная Буковина и Область Герца. одновременно в состав новообразованной Молдавской ССР из состава Украинской ССР была передана значительная часть упразднённой Молдавской АССР. 19. В 1945 году в состав Украины было включено Закарпатье, а в 1946 году в состав Польши был передан Перемышль. 20. В 1948 году из Румынии в состав Украинской ССР были переданы черноморский остров Змеиный и ряд небольших островов в дельте Дуная.

17. «Затем накануне и после Великой Отечественной войны уже Сталин присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии. При этом в качестве своего рода компенсации Сталин наделил Польшу частью исконных германских территорий, а в 1954 году Хрущёв зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине. Собственно, так и сформировалась территория советской Украины». Осенью 1939 года с началом Второй мировой войны Западная Украина по договорённостям СССР с Германией была занята Красной Армией и присоединена к УССР. 18. В 1940 году по договорённости с Румынией к УССР была присоединена южная часть Бессарабии, Северная Буковина и Область Герца. одновременно в состав новообразованной Молдавской ССР из состава Украинской ССР была передана значительная часть упразднённой Молдавской АССР. 19. В 1945 году в состав Украины было включено Закарпатье, а в 1946 году в состав Польши был передан Перемышль. 20. В 1948 году из Румынии в состав Украинской ССР были переданы черноморский остров Змеиный и ряд небольших островов в дельте Дуная. 21. В 1954 году произошла передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Крым был возвращен в 2014 году. «В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина». Он её автор и архитектор. Это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жёсткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины. А сейчас «благодарные потомки» посносили на Украине памятники Ленину. Это у них декоммунизацией называется. Вы хотите декоммунизацию? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация». 22. После Августовского путча в Москве, 24 августа 1991 года Верховный Совет Украинской ССР провозгласил независимость Украины. Что этому предшествовало? «В середине 1980-х годов на фоне нарастающих социально-экономических проблем, очевидного кризиса плановой экономики национальный вопрос, сутью которого были не какие-то ожидания и несбывшиеся чаяния народов Союза, а прежде всего растущие аппетиты местных элит, всё более обострялся.

21. В 1954 году произошла передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Крым был возвращен в 2014 году. «В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина». Он её автор и архитектор. Это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жёсткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины. А сейчас «благодарные потомки» посносили на Украине памятники Ленину. Это у них декоммунизацией называется. Вы хотите декоммунизацию? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация». 22. После Августовского путча в Москве, 24 августа 1991 года Верховный Совет Украинской ССР провозгласил независимость Украины. Что этому предшествовало? «В середине 1980-х годов на фоне нарастающих социально-экономических проблем, очевидного кризиса плановой экономики национальный вопрос, сутью которого были не какие-то ожидания и несбывшиеся чаяния народов Союза, а прежде всего растущие аппетиты местных элит, всё более обострялся. Однако руководство КПСС вместо глубокого анализа ситуации, принятия адекватных мер, в первую очередь в экономике, а также постепенной, вдумчивой, взвешенной трансформации политической системы и государственного устройства ограничилось откровенным словоблудием о восстановлении ленинского принципа национального самоопределения. Более того, в ходе развернувшейся борьбы за власть внутри самой компартии каждая из противоборствующих сторон с целью расширить базу поддержки стала бездумно стимулировать, поощрять националистические настроения, играть на них, обещая своим потенциальным сторонникам всё, что они только пожелают. На фоне поверхностной и популистской болтовни о демократии и светлом будущем, построенном на базе то ли рыночной, то ли плановой экономики, но в условиях реального обнищания людей и тотального дефицита никто из властей предержащих и не думал о неизбежных трагических для страны последствиях. А затем и вовсе пошли проторённой на заре создания СССР дорожкой удовлетворения амбиций националистических элит, выращенных в собственных партийных рядах, позабыв при этом, что в руках у КПСС нет уже, да и слава богу, таких инструментов удержания власти и самой страны, как государственной террор, диктатура сталинского типа.

Однако руководство КПСС вместо глубокого анализа ситуации, принятия адекватных мер, в первую очередь в экономике, а также постепенной, вдумчивой, взвешенной трансформации политической системы и государственного устройства ограничилось откровенным словоблудием о восстановлении ленинского принципа национального самоопределения. Более того, в ходе развернувшейся борьбы за власть внутри самой компартии каждая из противоборствующих сторон с целью расширить базу поддержки стала бездумно стимулировать, поощрять националистические настроения, играть на них, обещая своим потенциальным сторонникам всё, что они только пожелают. На фоне поверхностной и популистской болтовни о демократии и светлом будущем, построенном на базе то ли рыночной, то ли плановой экономики, но в условиях реального обнищания людей и тотального дефицита никто из властей предержащих и не думал о неизбежных трагических для страны последствиях. А затем и вовсе пошли проторённой на заре создания СССР дорожкой удовлетворения амбиций националистических элит, выращенных в собственных партийных рядах, позабыв при этом, что в руках у КПСС нет уже, да и слава богу, таких инструментов удержания власти и самой страны, как государственной террор, диктатура сталинского типа. И что даже пресловутая руководящая роль партии, как утренний туман, бесследно исчезает прямо у них на глазах. И вот в сентябре 1989 года на пленуме ЦК КПСС был принят, по сути, роковой документ: так называемая национальная политика партии в современных условиях, платформа КПСС. Она содержала следующие положения, процитирую: «Союзным республикам принадлежат все права, отвечающие их статусу суверенных социалистических государств». Ещё один пункт: «Высшие представительные органы власти союзных республик могут опротестовать и приостановить действие постановлений и распоряжений союзного правительства на своей территории». И наконец: «Каждая союзная республика имеет своё гражданство, которое распространяется на всех её жителей». Разве не очевидно было, к чему приведут подобные формулировки и решения?» 23. В 2004 и 2014 годах на Украине произошли цветные революции. «При этом украинские власти изначально, хочу это подчеркнуть, именно с первых шагов стали строить свою государственность на отрицании всего, что нас объединяет, стремились исковеркать сознание, историческую память миллионов людей, целых поколений, живущих на Украине.

И что даже пресловутая руководящая роль партии, как утренний туман, бесследно исчезает прямо у них на глазах. И вот в сентябре 1989 года на пленуме ЦК КПСС был принят, по сути, роковой документ: так называемая национальная политика партии в современных условиях, платформа КПСС. Она содержала следующие положения, процитирую: «Союзным республикам принадлежат все права, отвечающие их статусу суверенных социалистических государств». Ещё один пункт: «Высшие представительные органы власти союзных республик могут опротестовать и приостановить действие постановлений и распоряжений союзного правительства на своей территории». И наконец: «Каждая союзная республика имеет своё гражданство, которое распространяется на всех её жителей». Разве не очевидно было, к чему приведут подобные формулировки и решения?» 23. В 2004 и 2014 годах на Украине произошли цветные революции. «При этом украинские власти изначально, хочу это подчеркнуть, именно с первых шагов стали строить свою государственность на отрицании всего, что нас объединяет, стремились исковеркать сознание, историческую память миллионов людей, целых поколений, живущих на Украине. Неудивительно, что украинское общество столкнулось с ростом крайнего национализма, который быстро приобрёл форму агрессивной русофобии и неонацизма. Отсюда и участие украинских националистов и неонацистов в бандах террористов на Северном Кавказе, всё громче звучащие территориальные претензии к России». (Из обращения Обращение Президента Российской Федерации 21 февраля 2022 года) Президент подчеркнул, что «Весь смысл так называемого прозападного цивилизационного выбора украинской олигархической власти заключался и заключается не в том, чтобы создать лучшие условия для благополучия народа, а в том, чтобы, подобострастно оказывая услуги геополитическим соперникам России, сохранить миллиарды долларов, украденные у украинцев и спрятанные олигархами на счетах в западных банках. Одни промышленные финансовые группы, взятые ими на содержание партии и политики изначально опирались на националистов и радикалов. Другие на словах выступали за добрые отношения с Россией, за культурное и языковое многообразие и приходили к власти с помощью голосов граждан, которые искренне поддерживали такие устремления, в том числе и миллионов жителей юго-востока.

Неудивительно, что украинское общество столкнулось с ростом крайнего национализма, который быстро приобрёл форму агрессивной русофобии и неонацизма. Отсюда и участие украинских националистов и неонацистов в бандах террористов на Северном Кавказе, всё громче звучащие территориальные претензии к России». (Из обращения Обращение Президента Российской Федерации 21 февраля 2022 года) Президент подчеркнул, что «Весь смысл так называемого прозападного цивилизационного выбора украинской олигархической власти заключался и заключается не в том, чтобы создать лучшие условия для благополучия народа, а в том, чтобы, подобострастно оказывая услуги геополитическим соперникам России, сохранить миллиарды долларов, украденные у украинцев и спрятанные олигархами на счетах в западных банках. Одни промышленные финансовые группы, взятые ими на содержание партии и политики изначально опирались на националистов и радикалов. Другие на словах выступали за добрые отношения с Россией, за культурное и языковое многообразие и приходили к власти с помощью голосов граждан, которые искренне поддерживали такие устремления, в том числе и миллионов жителей юго-востока. Но, получив посты, должности, они тут же предавали своих избирателей, отказывались от своих предвыборных обещаний, а реальную политику проводили под диктовку радикалов, подчас преследуя своих вчерашних союзников ‒ те общественные организации, которые выступали за двуязычие, за сотрудничество с Россией. Пользовались тем, что люди, поддержавшие их, как правило, законопослушные, умеренных взглядов, привыкшие доверять власти, они в отличие от радикалов не будут проявлять агрессию, прибегать к незаконным действиям». «Устойчивой государственности на Украине так и не сложилось, а политические, выборные процедуры служат лишь прикрытием, ширмой для передела власти и собственности между различными олигархическими кланами». Итогом, по мнению Президента стало: «Майдан не приблизил Украину к демократии и прогрессу. Совершив государственный переворот, националисты и те политические силы, которые их поддерживали, окончательно завели ситуацию в тупик, столкнули Украину в бездну гражданской войны. Спустя восемь лет после тех событий страна расколота.

Но, получив посты, должности, они тут же предавали своих избирателей, отказывались от своих предвыборных обещаний, а реальную политику проводили под диктовку радикалов, подчас преследуя своих вчерашних союзников ‒ те общественные организации, которые выступали за двуязычие, за сотрудничество с Россией. Пользовались тем, что люди, поддержавшие их, как правило, законопослушные, умеренных взглядов, привыкшие доверять власти, они в отличие от радикалов не будут проявлять агрессию, прибегать к незаконным действиям». «Устойчивой государственности на Украине так и не сложилось, а политические, выборные процедуры служат лишь прикрытием, ширмой для передела власти и собственности между различными олигархическими кланами». Итогом, по мнению Президента стало: «Майдан не приблизил Украину к демократии и прогрессу. Совершив государственный переворот, националисты и те политические силы, которые их поддерживали, окончательно завели ситуацию в тупик, столкнули Украину в бездну гражданской войны. Спустя восемь лет после тех событий страна расколота. Украина переживает острый социально-экономический кризис». В марте 2014 года Крым вошел в состав России. И с апреля 2014 года на востоке Украины продолжается вооружённый конфликт. 24. 21 февраля 2022 года в своем Обращении Президент Российской Федерации подтвердил признание независимости и суверенитета Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. В своем обращение В.В. Путин подчеркнул: «А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима». — Новости

Украина переживает острый социально-экономический кризис». В марте 2014 года Крым вошел в состав России. И с апреля 2014 года на востоке Украины продолжается вооружённый конфликт. 24. 21 февраля 2022 года в своем Обращении Президент Российской Федерации подтвердил признание независимости и суверенитета Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. В своем обращение В.В. Путин подчеркнул: «А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима». — Новости1. C присоединением в 2014 году Крыма и признанием независимости и суверенитета Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, мы вновь говорим о русском мире, о необходимости воссоединить “разделенный русский народ”, защитить интересы русских и их права на родной язык и родную культуру.

Владимир Путин подчеркнул, что «Важно понимать и то, что Украина, по сути, никогда не имела устойчивой традиции своей подлинной государственности. И начиная с 1991 года пошла по пути механического копирования чужих моделей, оторванных как от истории, так и от украинских реалий. Политические государственные институты постоянно перекраивались в угоду быстро сформировавшихся кланов с их собственными корыстными интересами, не имеющими ничего общего с интересами народа Украины».

2. История России насчитывает более тысячи лет, начиная с переселения восточных славян на Восточно-Европейскую (Русскую) равнину в VI—VII веках. Восточные славяне (поляне, северяне, древляне, кривичи, дреговичи, радимичи, вятичи), потомками которых стал единый русский народ: великороссы, малороссы и белорусы. Основа русского народа -великороссы.

В этом году мы отмечаем 1160-летие русской государственности.

Историю страны можно поделить примерно на семь периодов: древнейшая (догосударственная) (до конца IX века н. э.), Новгородско-Киевская Русь (Древнерусское государство) (до середины XII века), период раздробленности (до начала XVI века), единое государство (с 1547 года царство) (конец XV века—1721), империя (1721—1917), советский период (1917—1991) и новейшая история (с 1991 года).

И начиная с 1991 года пошла по пути механического копирования чужих моделей, оторванных как от истории, так и от украинских реалий. Политические государственные институты постоянно перекраивались в угоду быстро сформировавшихся кланов с их собственными корыстными интересами, не имеющими ничего общего с интересами народа Украины».

2. История России насчитывает более тысячи лет, начиная с переселения восточных славян на Восточно-Европейскую (Русскую) равнину в VI—VII веках. Восточные славяне (поляне, северяне, древляне, кривичи, дреговичи, радимичи, вятичи), потомками которых стал единый русский народ: великороссы, малороссы и белорусы. Основа русского народа -великороссы.

В этом году мы отмечаем 1160-летие русской государственности.

Историю страны можно поделить примерно на семь периодов: древнейшая (догосударственная) (до конца IX века н. э.), Новгородско-Киевская Русь (Древнерусское государство) (до середины XII века), период раздробленности (до начала XVI века), единое государство (с 1547 года царство) (конец XV века—1721), империя (1721—1917), советский период (1917—1991) и новейшая история (с 1991 года).

Нужно сказать, что термин «Киевская Русь» возник в первой половине XIX века, пройдя за историю своего употребления существенную эволюцию. Одним из первых его использовал М. А. Максимович в своей работе «Откуда идёт русская земля» (1837) в узко географическом смысле для обозначения Киевского княжества, в одном ряду с такими словосочетаниями, как «Червонная Русь», «Суздальская Русь» и др. Современные украинские историки изображают «Киевскую Русь» государством, созданным украинским этносом и принадлежащим исключительно ему, что конечно в корне не верно.

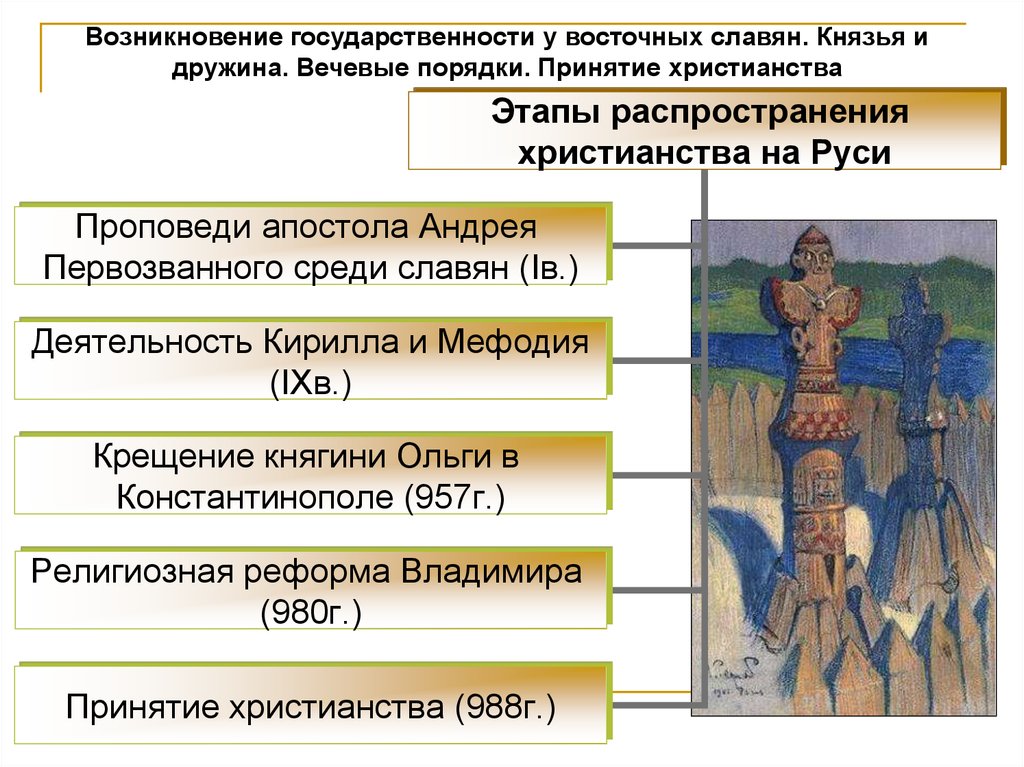

5. Крещение Руси—введение в Киевской Руси христианства как государственной религии, осуществлённое в конце X века князем Владимиром Святославичем. Государство приняло христианство от Византии вместо язычества в 988 году, начав синтез византийской и славянской культуры.

Православие стало становым хребтом русского народа.

В настоящее время, как замечает Президент: «В Киеве продолжают готовить расправу и над Украинской православной церковью Московского патриархата.

Нужно сказать, что термин «Киевская Русь» возник в первой половине XIX века, пройдя за историю своего употребления существенную эволюцию. Одним из первых его использовал М. А. Максимович в своей работе «Откуда идёт русская земля» (1837) в узко географическом смысле для обозначения Киевского княжества, в одном ряду с такими словосочетаниями, как «Червонная Русь», «Суздальская Русь» и др. Современные украинские историки изображают «Киевскую Русь» государством, созданным украинским этносом и принадлежащим исключительно ему, что конечно в корне не верно.

5. Крещение Руси—введение в Киевской Руси христианства как государственной религии, осуществлённое в конце X века князем Владимиром Святославичем. Государство приняло христианство от Византии вместо язычества в 988 году, начав синтез византийской и славянской культуры.

Православие стало становым хребтом русского народа.

В настоящее время, как замечает Президент: «В Киеве продолжают готовить расправу и над Украинской православной церковью Московского патриархата.

Обширные земли Руси, попавшие под власть Великого княжества Литовского и составлявшие львиную долю его территории, именовались Литовской Русью.

В XV—XVI веках Великое княжество Литовское — соперник Великого княжества Московского в борьбе за господство на восточнославянских землях и в целом в Восточной Европе прекратило существование после третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году. К 1815 году вся территория бывшего княжества вошла в состав Российской империи.

7. В период правления Ивана III Великого было основано единое Русское государство, в начале XVI века завершилось объединение северных и восточных княжеств вокруг Великого княжества Московского.

При нём был принят нынешний герб России — двуглавый орёл. Было достигнуто окончательное освобождение страны от ордынской зависимости; принят Судебник — свод законов государства; проведён ряд реформ, заложивших основы поместной системы землевладения; построен нынешний Московский Кремль и главный кафедральный собор Русского государства — Успенский собор.

Обширные земли Руси, попавшие под власть Великого княжества Литовского и составлявшие львиную долю его территории, именовались Литовской Русью.

В XV—XVI веках Великое княжество Литовское — соперник Великого княжества Московского в борьбе за господство на восточнославянских землях и в целом в Восточной Европе прекратило существование после третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году. К 1815 году вся территория бывшего княжества вошла в состав Российской империи.

7. В период правления Ивана III Великого было основано единое Русское государство, в начале XVI века завершилось объединение северных и восточных княжеств вокруг Великого княжества Московского.

При нём был принят нынешний герб России — двуглавый орёл. Было достигнуто окончательное освобождение страны от ордынской зависимости; принят Судебник — свод законов государства; проведён ряд реформ, заложивших основы поместной системы землевладения; построен нынешний Московский Кремль и главный кафедральный собор Русского государства — Успенский собор.

10. В 1648 году запорожские казаки подняли восстание под предводительством Богдана Хмельницкого. В 1654 году созвана Переяславская Рада, заявившая о переходе подконтрольных восставшим территорий под протекторат России.

Президент в своем обращении подчеркнул: «Издавна жители юго-западных исторических древнерусских земель называли себя русскими и православными. Так было и до XVII века, когда часть этих территорий воссоединилась с Российским государством, и после».

11. На протяжении XVIII и XIX веков государство постоянно расширялось и присоединило такие территории как: Прибалтика; Северное Причерноморье; Кавказ; Финляндия; Средняя Азия; в ходе разделов Речи Посполитой Россия установила контроль над всеми бывшими землями Руси, за исключением Галиции.

В результате русско-турецких войн во второй половине XVIII века.— обширный историко-культурный регион в Северном Причерноморье (Новороссия) был присоединён к Российской империи. Свойственные Новороссии население, инфраструктура и образ жизни сформировались на протяжении сравнительно короткого отрезка истории, а сам регион превратился из неосвоенной степи с редкими кочевьями в мощный промышленный район, ставший становым хребтом экономики сначала Российской империи, затем — Украинской ССР.

10. В 1648 году запорожские казаки подняли восстание под предводительством Богдана Хмельницкого. В 1654 году созвана Переяславская Рада, заявившая о переходе подконтрольных восставшим территорий под протекторат России.

Президент в своем обращении подчеркнул: «Издавна жители юго-западных исторических древнерусских земель называли себя русскими и православными. Так было и до XVII века, когда часть этих территорий воссоединилась с Российским государством, и после».

11. На протяжении XVIII и XIX веков государство постоянно расширялось и присоединило такие территории как: Прибалтика; Северное Причерноморье; Кавказ; Финляндия; Средняя Азия; в ходе разделов Речи Посполитой Россия установила контроль над всеми бывшими землями Руси, за исключением Галиции.

В результате русско-турецких войн во второй половине XVIII века.— обширный историко-культурный регион в Северном Причерноморье (Новороссия) был присоединён к Российской империи. Свойственные Новороссии население, инфраструктура и образ жизни сформировались на протяжении сравнительно короткого отрезка истории, а сам регион превратился из неосвоенной степи с редкими кочевьями в мощный промышленный район, ставший становым хребтом экономики сначала Российской империи, затем — Украинской ССР. В своем обращении Президент отмечает: «…в XVIII веке за этот город (Очаков) сражались солдаты Александра Суворова. Благодаря их мужеству он вошёл в состав России. Тогда же, в XVIII веке, земли Причерноморья, присоединённые к России в результате войн с Османской империей, получили название Новороссия. Сейчас эти вехи истории пытаются предать забвению, как и имена государственных военных деятелей Российской империи, без чьих трудов не было бы у современной Украины многих крупных городов и даже самого выхода к Чёрному морю.

Недавно в Полтаве снесли памятник Александру Суворову. Что тут скажешь? Отказываетесь от собственного прошлого? От так называемого колониального наследия Российской империи? Ну, тогда будьте здесь последовательны».

В 2014 году термин «Новороссия» получил новое распространение в ходе протестов населения на Юго-Востоке Украины. После начала вооружённого конфликта на востоке Украины под историческим названием «Новороссия» выступал конфедеративный союз Донецкой и Луганской Народных Республик.

В своем обращении Президент отмечает: «…в XVIII веке за этот город (Очаков) сражались солдаты Александра Суворова. Благодаря их мужеству он вошёл в состав России. Тогда же, в XVIII веке, земли Причерноморья, присоединённые к России в результате войн с Османской империей, получили название Новороссия. Сейчас эти вехи истории пытаются предать забвению, как и имена государственных военных деятелей Российской империи, без чьих трудов не было бы у современной Украины многих крупных городов и даже самого выхода к Чёрному морю.

Недавно в Полтаве снесли памятник Александру Суворову. Что тут скажешь? Отказываетесь от собственного прошлого? От так называемого колониального наследия Российской империи? Ну, тогда будьте здесь последовательны».

В 2014 году термин «Новороссия» получил новое распространение в ходе протестов населения на Юго-Востоке Украины. После начала вооружённого конфликта на востоке Украины под историческим названием «Новороссия» выступал конфедеративный союз Донецкой и Луганской Народных Республик. 12. К началу XX века страна находилась в состоянии политического, социального и экономического кризиса, потерпела поражение в войне с Японией. Под влиянием революции 1905 года власть пошла на воссоздание парламента, признание основных прав и свобод и частной собственности на землю.

13. Участие России в Первой мировой войне обострило проблемы внутри государства, что в конечном счёте привело к революции 1917 года и началу Гражданской войны.

Февральская революция 1917 года привела к заметному усилению сепаратизма, в первую очередь польского, украинского и финского.

14. Ситуация в Украине.

4 марта 1917 года в Киеве на собрании представителей политических, общественных, культурных и профессиональных организаций было объявлено о создании Украинской центральной рады.

В апреле на Всеукраинском национальном съезде, обсудившем вопросы национально-территориальной автономии Украины, было принято решение о выработке проекта автономного статуса Украины и сформирован орган исполнительной власти.

12. К началу XX века страна находилась в состоянии политического, социального и экономического кризиса, потерпела поражение в войне с Японией. Под влиянием революции 1905 года власть пошла на воссоздание парламента, признание основных прав и свобод и частной собственности на землю.

13. Участие России в Первой мировой войне обострило проблемы внутри государства, что в конечном счёте привело к революции 1917 года и началу Гражданской войны.

Февральская революция 1917 года привела к заметному усилению сепаратизма, в первую очередь польского, украинского и финского.

14. Ситуация в Украине.

4 марта 1917 года в Киеве на собрании представителей политических, общественных, культурных и профессиональных организаций было объявлено о создании Украинской центральной рады.

В апреле на Всеукраинском национальном съезде, обсудившем вопросы национально-территориальной автономии Украины, было принято решение о выработке проекта автономного статуса Украины и сформирован орган исполнительной власти. С 21 сентября по 28 сентября 1917 года по инициативе Украинской Центральной Рады в Киеве прошёл Съезд народов России, представленный в основном сепаратистскими движениями. Основным вопросом, обсуждаемым на съезде, был вопрос федеративного устройства России.

15. После Октябрьской революции 1917 года произошёл новый мощный всплеск сепаратизма, и была провозглашена, в частности, независимость Финляндии. Попытки большевистского правительства вернуть контроль над фактически отпавшими западными национальными окраинами (Финляндия, Украина, Эстония и т. д.) рушатся в ходе германского наступления весной 1918 года.

Этому способствовало подписание 27 января 1918 года сепаратного мирного договора, между Украинской Народной Республикой и Центральными державами (Германия и Австро-Венгрия) в Брест-Литовске, по сути, открыв дорогу германским войскам на свою территорию. Центральными державами признавался суверенитет УНР. В обмен на это УНР обязалась не вступать в союзы, направленные против Центральных держав, и поставлять Центральным державам продовольствие и сырьё.

С 21 сентября по 28 сентября 1917 года по инициативе Украинской Центральной Рады в Киеве прошёл Съезд народов России, представленный в основном сепаратистскими движениями. Основным вопросом, обсуждаемым на съезде, был вопрос федеративного устройства России.

15. После Октябрьской революции 1917 года произошёл новый мощный всплеск сепаратизма, и была провозглашена, в частности, независимость Финляндии. Попытки большевистского правительства вернуть контроль над фактически отпавшими западными национальными окраинами (Финляндия, Украина, Эстония и т. д.) рушатся в ходе германского наступления весной 1918 года.

Этому способствовало подписание 27 января 1918 года сепаратного мирного договора, между Украинской Народной Республикой и Центральными державами (Германия и Австро-Венгрия) в Брест-Литовске, по сути, открыв дорогу германским войскам на свою территорию. Центральными державами признавался суверенитет УНР. В обмен на это УНР обязалась не вступать в союзы, направленные против Центральных держав, и поставлять Центральным державам продовольствие и сырьё. (Что происходило в это время в Киеве хорошо описано в романе М. Булгакова «Белая гвардия»).

16. Большевики вынуждены были в ответ в декабре 1917 года создать в Харькове — Украинскую Народную Республику Советов.

Последующая Гражданская война завершились установлением советской власти и образованием Украинской ССР, занимавшей большую часть территории современной Украины.

«Современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причём Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом – за счёт отделения, отторжения от неё части её собственных исторических территорий. У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чём не спрашивал».

«После Октябрьского переворота 1917 года и последовавшей затем Гражданской войны большевики приступили к строительству новой государственности, и между ними возникли довольно острые разногласия.

(Что происходило в это время в Киеве хорошо описано в романе М. Булгакова «Белая гвардия»).

16. Большевики вынуждены были в ответ в декабре 1917 года создать в Харькове — Украинскую Народную Республику Советов.

Последующая Гражданская война завершились установлением советской власти и образованием Украинской ССР, занимавшей большую часть территории современной Украины.

«Современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причём Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом – за счёт отделения, отторжения от неё части её собственных исторических территорий. У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чём не спрашивал».

«После Октябрьского переворота 1917 года и последовавшей затем Гражданской войны большевики приступили к строительству новой государственности, и между ними возникли довольно острые разногласия. Сталин, который в 1922 году совмещал посты Генерального секретаря ЦК РКП(б) и Народного комиссара по делам национальностей, предложил строить страну на принципах автономизации, то есть предоставляя республикам – будущим административно-территориальным единицам – широкие полномочия при их вступлении в единое государство.

Ленин раскритиковал этот план и предложил пойти на уступки националистам, как он их тогда называл – «независимцам». Именно эти ленинские идеи, по сути, конфедеративного государственного устройства и лозунг о праве наций на самоопределение вплоть до отделения и были положены в основу советской государственности: сначала в 1922 году были закреплены в Декларации об образовании Союза ССР, а затем, после смерти Ленина, и в Конституции СССР 1924 года».

17. «Затем накануне и после Великой Отечественной войны уже Сталин присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии. При этом в качестве своего рода компенсации Сталин наделил Польшу частью исконных германских территорий, а в 1954 году Хрущёв зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине.

Сталин, который в 1922 году совмещал посты Генерального секретаря ЦК РКП(б) и Народного комиссара по делам национальностей, предложил строить страну на принципах автономизации, то есть предоставляя республикам – будущим административно-территориальным единицам – широкие полномочия при их вступлении в единое государство.

Ленин раскритиковал этот план и предложил пойти на уступки националистам, как он их тогда называл – «независимцам». Именно эти ленинские идеи, по сути, конфедеративного государственного устройства и лозунг о праве наций на самоопределение вплоть до отделения и были положены в основу советской государственности: сначала в 1922 году были закреплены в Декларации об образовании Союза ССР, а затем, после смерти Ленина, и в Конституции СССР 1924 года».

17. «Затем накануне и после Великой Отечественной войны уже Сталин присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии. При этом в качестве своего рода компенсации Сталин наделил Польшу частью исконных германских территорий, а в 1954 году Хрущёв зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине. Собственно, так и сформировалась территория советской Украины».

Осенью 1939 года с началом Второй мировой войны Западная Украина по договорённостям СССР с Германией была занята Красной Армией и присоединена к УССР.

18. В 1940 году по договорённости с Румынией к УССР была присоединена южная часть Бессарабии, Северная Буковина и Область Герца. одновременно в состав новообразованной Молдавской ССР из состава Украинской ССР была передана значительная часть упразднённой Молдавской АССР.

19. В 1945 году в состав Украины было включено Закарпатье, а в 1946 году в состав Польши был передан Перемышль.

20. В 1948 году из Румынии в состав Украинской ССР были переданы черноморский остров Змеиный и ряд небольших островов в дельте Дуная.

21. В 1954 году произошла передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Крым был возвращен в 2014 году.

«В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина».

Собственно, так и сформировалась территория советской Украины».

Осенью 1939 года с началом Второй мировой войны Западная Украина по договорённостям СССР с Германией была занята Красной Армией и присоединена к УССР.

18. В 1940 году по договорённости с Румынией к УССР была присоединена южная часть Бессарабии, Северная Буковина и Область Герца. одновременно в состав новообразованной Молдавской ССР из состава Украинской ССР была передана значительная часть упразднённой Молдавской АССР.

19. В 1945 году в состав Украины было включено Закарпатье, а в 1946 году в состав Польши был передан Перемышль.

20. В 1948 году из Румынии в состав Украинской ССР были переданы черноморский остров Змеиный и ряд небольших островов в дельте Дуная.

21. В 1954 году произошла передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Крым был возвращен в 2014 году.

«В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина». Он её автор и архитектор. Это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жёсткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины. А сейчас «благодарные потомки» посносили на Украине памятники Ленину. Это у них декоммунизацией называется.