Общая характеристика рельефа России, причины его разнообразия.

Рельеф — совокупность неровностей земной поверхности. Различают две главные формы рельефа: равнины и горы. Равнины — это форма рельефа с небольшими (до 200 м) перепадами относительных высот. Горы — это форма рельефа с большими (более 200 м) перепадами относительных высот. Относительная высота — превышение одной точки земной поверхности над другой, в то время как абсолютная высота — это высота места над уровнем моря.

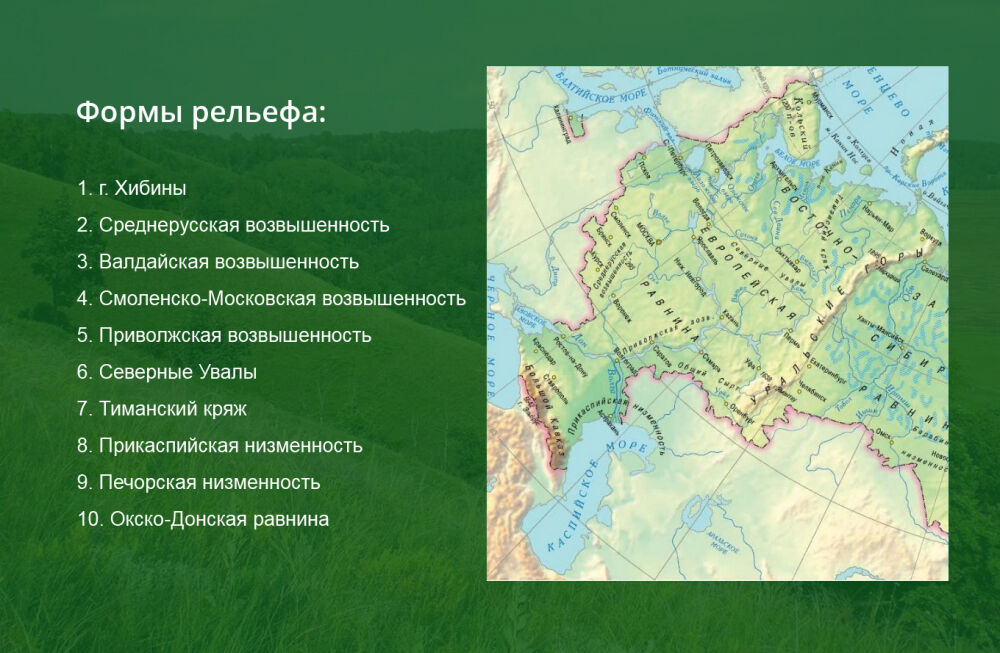

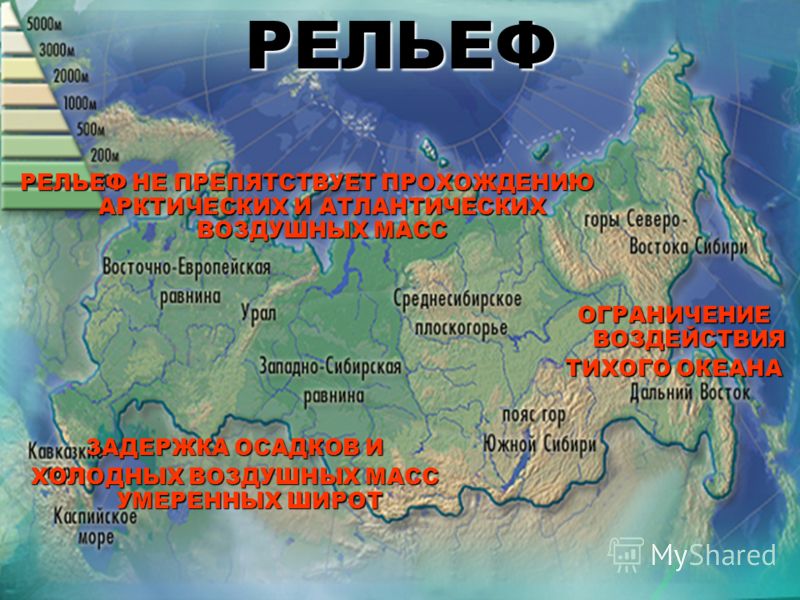

Большую часть России занимают равнины. Горы расположены преимущественно на юге и востоке нашей страны, что приводит к общему уклону территории России к северу.

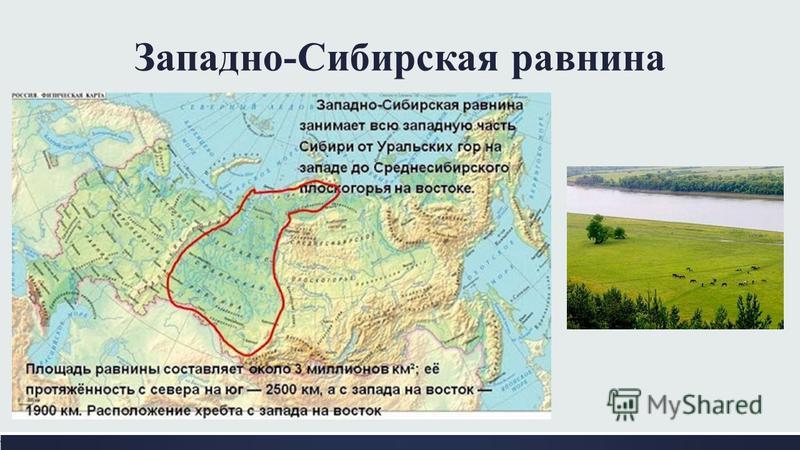

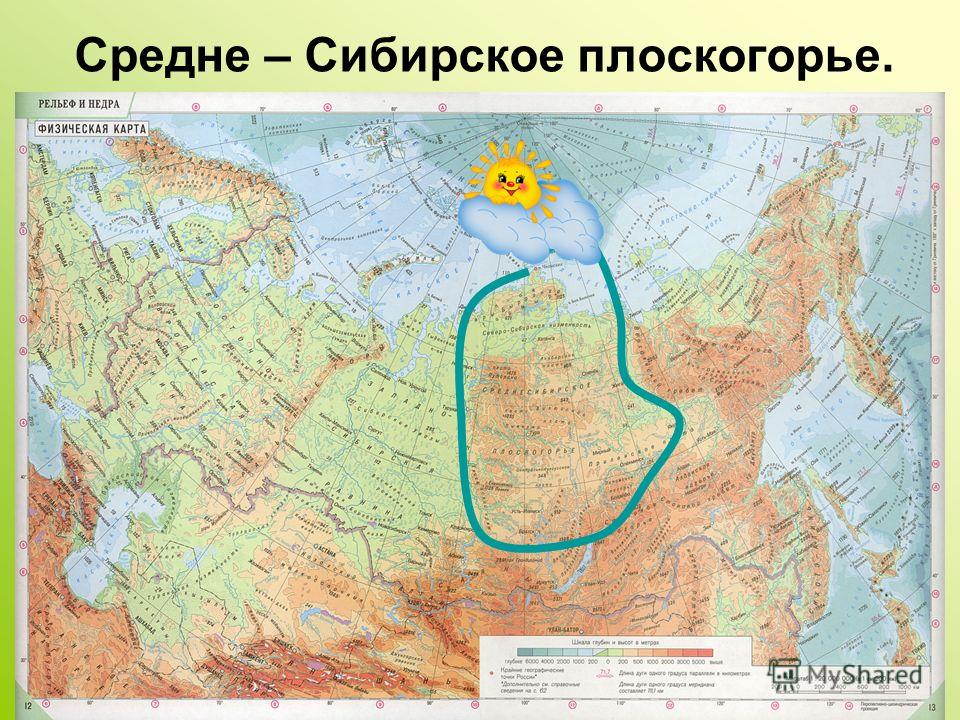

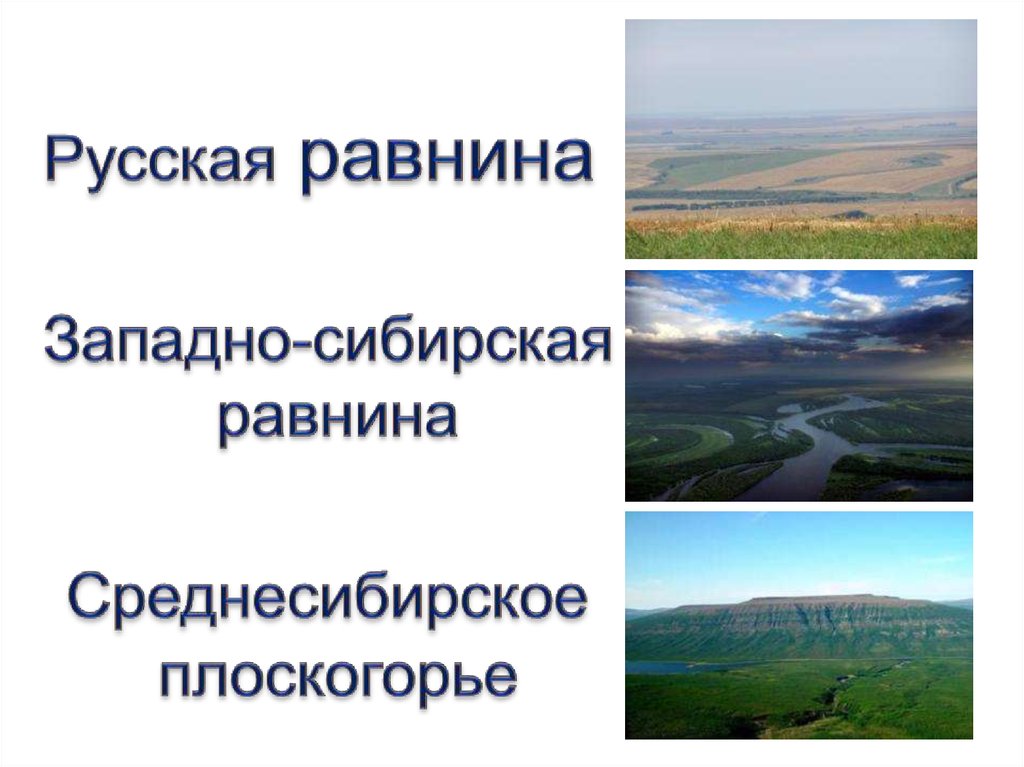

На формирование рельефа оказывают влияние внутренние и внешние силы. В первую очередь главные формы рельефа зависят от тектонического строения территории. Для платформенных областей — древних Русской и Сибирской платформ или молодой Западно-Сибирской плиты — характерны равнины: Восточно-Европейская равнина, Среднесибирское плоскогорье и Западно-Сибирская равнина соответственно. На территории древних платформ могут встречаться все виды равнин: низменности, возвышенности и плоскогорья, а на территории молодых платформ преобладают низменности.

На территории древних платформ могут встречаться все виды равнин: низменности, возвышенности и плоскогорья, а на территории молодых платформ преобладают низменности.

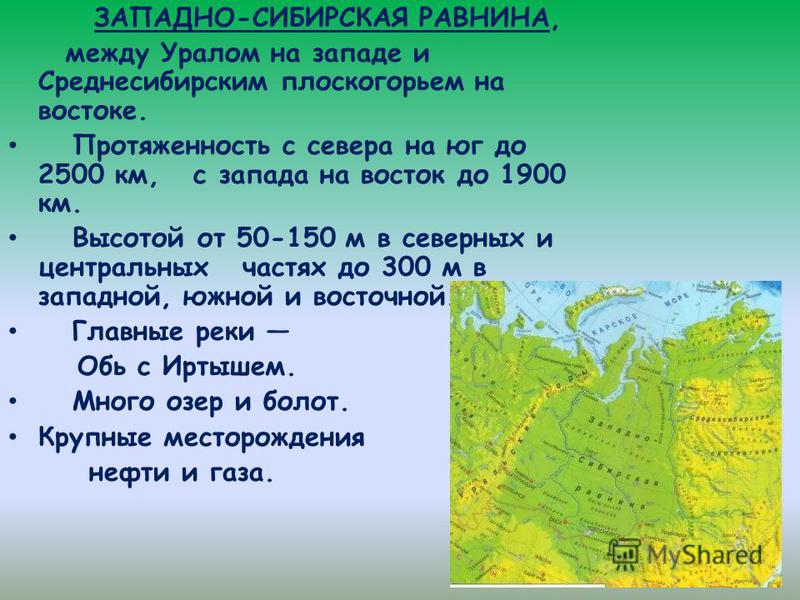

Низменность — это вид равнин с абсолютными высотами до 200 м (Прикаспийская низменность, Западно-Сибирская равнина, Северо-Сибирская, Колымская низменности).

Возвышенность — это вид равнин с абсолютными высотами от 200 до 500 м (Среднерусская, Смолепско-Московская, Валдайская, Приволжская, Ставропольская).

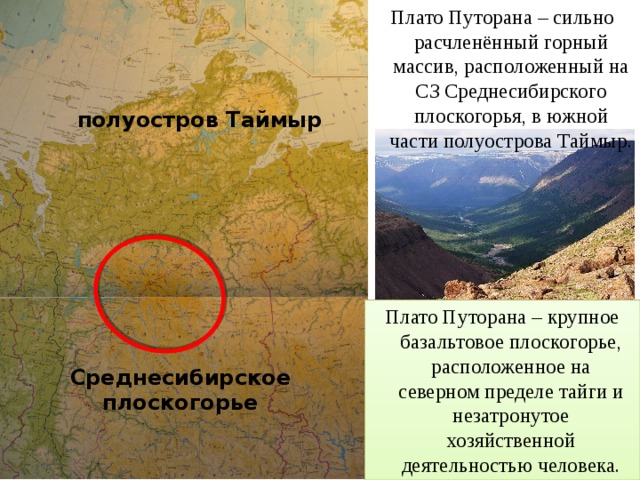

Плоскогорье — это вид равнин с абсолютными высотами более 500 м (Среднесибирское плоскогорье).

Если кристаллический фундамент древних платформ выходит на поверхность (щиты), то возникают возвышенные формы рельефа — возвышенности (Среднерусская возвышенность на Воронежском массиве), плоскогорья (на Анабарском щите — Анабарское плато) или даже платформенные горы (Хибины на Балтийском щите и Алданское нагорье на Алданском щите).

Крупнейшими равнинами России являются Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская равнина и Среднесибирское плоскогорье.

Складчатым областям (геосинклиналям) соответствует горный рельеф.

По абсолютной высоте различают низкие, средние и высокие горы.

Низкие горы — это горы с абсолютными высотами ниже 2000 м (Хибины, Уральские горы, Бырранга).

Средние горы — это горы с абсолютными высотами от 2000 до 5000 м (Алтай, Саяны, Алданское и Чукотское нагорья, Верхоянский хребет, хребет Черского, Сихотэ-Алинь).

Высокие горы — это горы с абсолютными высотами более 5000 м (Большой Кавказ).

Для древних гор (байкальская, каледонская и герцинская складчатости), как правило, характерны низкие горы (Урал), областям средней (мезозойской) складчатости соответствуют средневысотные горы (Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Сихотэ-Алинь), а для молодых гор (кайнозойская, альпийская или тихоокеанская складчатости) характерны высокие горы (Кавказ). Для областей молодой складчатости характерны активные проявления сейсмичности и вулканизма (Камчатка и Курильские острова), где и расположены все действующие вулканы России — Ключевская Сопка, Корякская Сопка, Толбачик, Шивелуч, Тятя и другие.

Особую группу образуют обновлённые (или возрождённые) горы: эти горы имеют древний возраст, но в своей истории они испытали дополнительные поднятия и достигают довольно больших абсолютных высот: горы Южной Сибири — Алтай, Саяны, Становое нагорье и другие.

Самыми высокими горами России является Большой Кавказ, высшая точка которого — потухший вулкан Эльбрус — 5642 м. На Камчатке находится самый высокий по высоте конуса действующий вулкан мира— Ключевская Сопка (4688 м).

Самая низкая точка России — уровень Каспийского моря: -28 м.

Основными внешними силами рельефообразования являются деятельность ледников, ветра, текучих вод и человека.

В результате древнего оледенения возникли моренные (ледниковые) формы рельефа — «бараньи лбы» в Карелии, моренные холмы и гряды (Валдайская возвышенность, Смоленско-Московская возвышенность, Северные Увалы, Сибирские Увалы).

В результате деятельности ветра образуются эоловые формы рельефа — барханы в пустынях и останцы (например, Красноярские столбы или гора Кольцо в районе Кисловодска).

Под воздействием текучих вод образуются овраги и балки, характерные для южной части Русской равнины, а также оползневые и карстовые формы рельефа.

Под воздействием хозяйственной деятельности человека образуются терриконы (горные отвалы) и карьеры в местах добычи полезных ископаемых, а также курганы и др.

Общая характеристика рельефа России, причины его разнообразия.

Рельеф — совокупность неровностей земной поверхности. Различают две главные формы рельефа: равнины и горы. Равнины — это форма рельефа с небольшими (до 200 м) перепадами относительных высот. Горы — это форма рельефа с большими (более 200 м) перепадами относительных высот. Относительная высота — превышение одной точки земной поверхности над другой, в то время как абсолютная высота — это высота места над уровнем моря.

Большую часть России занимают равнины. Горы расположены преимущественно на юге и востоке нашей страны, что приводит к общему уклону территории России к северу.

На формирование рельефа оказывают влияние внутренние и внешние силы. В первую очередь главные формы рельефа зависят от тектонического строения территории. Для платформенных областей — древних Русской и Сибирской платформ или молодой Западно-Сибирской плиты — характерны равнины: Восточно-Европейская равнина, Среднесибирское плоскогорье и Западно-Сибирская равнина соответственно. На территории древних платформ могут встречаться все виды равнин: низменности, возвышенности и плоскогорья, а на территории молодых платформ преобладают низменности.

В первую очередь главные формы рельефа зависят от тектонического строения территории. Для платформенных областей — древних Русской и Сибирской платформ или молодой Западно-Сибирской плиты — характерны равнины: Восточно-Европейская равнина, Среднесибирское плоскогорье и Западно-Сибирская равнина соответственно. На территории древних платформ могут встречаться все виды равнин: низменности, возвышенности и плоскогорья, а на территории молодых платформ преобладают низменности.

Низменность — это вид равнин с абсолютными высотами до 200 м (Прикаспийская низменность, Западно-Сибирская равнина, Северо-Сибирская, Колымская низменности).

Возвышенность — это вид равнин с абсолютными высотами от 200 до 500 м (Среднерусская, Смолепско-Московская, Валдайская, Приволжская, Ставропольская).

Плоскогорье — это вид равнин с абсолютными высотами более 500 м (Среднесибирское плоскогорье).

Если кристаллический фундамент древних платформ выходит на поверхность (щиты), то возникают возвышенные формы рельефа — возвышенности (Среднерусская возвышенность на Воронежском массиве), плоскогорья (на Анабарском щите — Анабарское плато) или даже платформенные горы (Хибины на Балтийском щите и Алданское нагорье на Алданском щите).

Крупнейшими равнинами России являются Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская равнина и Среднесибирское плоскогорье.

Складчатым областям (геосинклиналям) соответствует горный рельеф.

По абсолютной высоте различают низкие, средние и высокие горы.

Низкие горы — это горы с абсолютными высотами ниже 2000 м (Хибины, Уральские горы, Бырранга).

Средние горы — это горы с абсолютными высотами от 2000 до 5000 м (Алтай, Саяны, Алданское и Чукотское нагорья, Верхоянский хребет, хребет Черского, Сихотэ-Алинь).

Высокие горы — это горы с абсолютными высотами более 5000 м (Большой Кавказ).

Для древних гор (байкальская, каледонская и герцинская складчатости), как правило, характерны низкие горы (Урал), областям средней (мезозойской) складчатости соответствуют средневысотные горы (Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Сихотэ-Алинь), а для молодых гор (кайнозойская, альпийская или тихоокеанская складчатости) характерны высокие горы (Кавказ).

Особую группу образуют обновлённые (или возрождённые) горы: эти горы имеют древний возраст, но в своей истории они испытали дополнительные поднятия и достигают довольно больших абсолютных высот: горы Южной Сибири — Алтай, Саяны, Становое нагорье и другие.

Самыми высокими горами России является Большой Кавказ, высшая точка которого — потухший вулкан Эльбрус — 5642 м. На Камчатке находится самый высокий по высоте конуса действующий вулкан мира— Ключевская Сопка (4688 м).

Самая низкая точка России — уровень Каспийского моря: -28 м.

Основными внешними силами рельефообразования являются деятельность ледников, ветра, текучих вод и человека.

В результате древнего оледенения возникли моренные (ледниковые) формы рельефа — «бараньи лбы» в Карелии, моренные холмы и гряды (Валдайская возвышенность, Смоленско-Московская возвышенность, Северные Увалы, Сибирские Увалы).

В результате деятельности ветра образуются эоловые формы рельефа — барханы в пустынях и останцы (например, Красноярские столбы или гора Кольцо в районе Кисловодска).

Под воздействием текучих вод образуются овраги и балки, характерные для южной части Русской равнины, а также оползневые и карстовые формы рельефа.

Под воздействием хозяйственной деятельности человека образуются терриконы (горные отвалы) и карьеры в местах добычи полезных ископаемых, а также курганы и др.

Среднесибирское плоскогорье | плато, Россия

- Развлечения и поп-культура

- География и путешествия

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- Этот день в истории

- Викторины

- Подкасты

- Словарь

- Биографии

- Резюме

- Популярные вопросы

- Обзор недели

- Инфографика

- Демистификация

- Списки

- #WTFact

- Товарищи

- Галереи изображений

- Прожектор

- Форум

- Один хороший факт

- Развлечения и поп-культура

- География и путешествия

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- Britannica объясняет

В этих видеороликах Britannica объясняет различные темы и отвечает на часто задаваемые вопросы.

- Britannica Classics

Посмотрите эти ретро-видео из архивов Encyclopedia Britannica. - #WTFact Видео

В #WTFact Britannica делится некоторыми из самых странных фактов, которые мы можем найти. - На этот раз в истории

В этих видеороликах узнайте, что произошло в этом месяце (или любом другом месяце!) в истории. - Demystified Videos

В Demystified у Britannica есть все ответы на ваши животрепещущие вопросы.

- Студенческий портал

Britannica — это главный ресурс для учащихся по ключевым школьным предметам, таким как история, государственное управление, литература и т. д. - Портал COVID-19

Хотя этот глобальный кризис в области здравоохранения продолжает развиваться, может быть полезно обратиться к прошлым пандемиям, чтобы лучше понять, как реагировать сегодня. - 100 женщин

Britannica празднует столетие Девятнадцатой поправки, выделяя суфражисток и политиков, творящих историю.

- Britannica Beyond

Мы создали новое место, где вопросы находятся в центре обучения. Вперед, продолжать. Просить. Мы не будем возражать. - Спасение Земли

Британника представляет список дел Земли на 21 век. Узнайте об основных экологических проблемах, стоящих перед нашей планетой, и о том, что с ними можно сделать! - SpaceNext50

Britannica представляет SpaceNext50. От полёта на Луну до управления космосом — мы исследуем широкий спектр тем, которые подпитывают наше любопытство к космосу!

Содержание

- Введение

Краткие факты

- Связанный контент

Типологическое разнообразие и экологические особенности среднетаежных лесов Средней Сибири

| Проблема | БИО веб-конф. Том 24, 2020 Международная конференция «Растительное разнообразие: состояние, тенденции, концепция сохранения» 2020 | |

|---|---|---|

| Номер статьи | 00044 | |

| Количество страниц) | 5 | |

| DOI | https://doi.org/10.1051/bioconf/20202400044 | |

| Опубликовано онлайн | 21 сентября 2020 г. | |

БИО Сеть конференций 24 , 00044 (2020)

Typological diversity and ecological features of the middle taiga forests of Central Siberia

Leonid Krivobokov 1 * , Andrej Zverev 2 , Liudmila Mukhortova 1 , Oksana Sergeeva 1 и Сергей Росбах 3

1 Институт леса им. Сукачева СО РАН, 660036, Красноярск, Академгородок, 50/28, Россия

2 Томский государственный университет, Россия, ул. 0092 3 Регенсбургский университет, ул. Университетская, 31, Регенсбург, Германия, D-93040

0092 3 Регенсбургский университет, ул. Университетская, 31, Регенсбург, Германия, D-93040

* Автор, ответственный за переписку: leo [email protected]

Резюме в основных типах лесных растительных сообществ южная часть Среднесибирского плоскогорья (низовья бассейна реки Подкаменная Тунгуска). Методами ординации выявлены основные экологические градиенты, определяющие формирование и функционирование этих типов растительных сообществ.

© The Authors, опубликовано EDP Sciences, 2020

Это статья с открытым доступом, распространяемая в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution License 4.0, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии, что оригинал работа цитируется правильно.

1 Введение

Инвентаризация альфа- и бета-разнообразия, выявление экологических особенностей и географических закономерностей функционирования современной растительности имеют решающее значение при районировании и картографировании больших территорий. Кроме того, он играет важную роль в изучении динамики экосистем, разработке стратегий и конкретных подходов к рациональному природопользованию и охране природы. Особенно это актуально для малоизученных территорий северной части Сибири. Цель исследования — выявить типологическое разнообразие и экологические закономерности лесной растительности Южной Эвенкии в бассейне нижнего течения реки Подкаменная Тунгуска. В частности, проведена эколого-фитоценотическая классификация лесной растительности этого региона с последующей ординацией лесных растительных сообществ для выявления экологических факторов, определяющих их структуру и состав.

Кроме того, он играет важную роль в изучении динамики экосистем, разработке стратегий и конкретных подходов к рациональному природопользованию и охране природы. Особенно это актуально для малоизученных территорий северной части Сибири. Цель исследования — выявить типологическое разнообразие и экологические закономерности лесной растительности Южной Эвенкии в бассейне нижнего течения реки Подкаменная Тунгуска. В частности, проведена эколого-фитоценотическая классификация лесной растительности этого региона с последующей ординацией лесных растительных сообществ для выявления экологических факторов, определяющих их структуру и состав.

2 Материалы и методы

Район исследований расположен в южной части Среднесибирского плоскогорья (61° с.ш., 96° в.д.). Район имеет среднегорный рельеф с высотами от 150 до 700 м над ур. по долинам крупных рек встречаются выходы карбонатных морских кембрийских отложений [1]. Район исследований расположен в границах прерывистой криолитозоны. Климат континентальный, умеренно влажный; сумма температур воздуха за период с температурой выше 10 °С составляет 1200 °С. Среднегодовая температура воздуха -6,3 °С, средняя температура января -29.0,6 °С, средняя температура июля 16,9 °С. Среднегодовое количество осадков составляет около 400-500 мм [2].

Среднегодовая температура воздуха -6,3 °С, средняя температура января -29.0,6 °С, средняя температура июля 16,9 °С. Среднегодовое количество осадков составляет около 400-500 мм [2].

По лесорастительному районированию [3] район исследований расположен в лесном районе Среднесибирского плоскогорья. Район исследований находится на стыке Енисейской и Ангаро-Тунгусской лесных провинций, а в пределах последней входит в Подкаменно-Тунгусский район среднетаежных лиственнично-хвойных лесов. Классификацию лесной растительности региона проводили с использованием эколого-фитоценотического подхода [4]. Для выделения типов леса использовано 67 полных геоботанических профилей (временных площадок). Видовое покрытие учитывали по шкале Брауна-Бланке [5].

Фитоиндикационная обработка описаний методом взвешенного осреднения с учетом амплитуд толерантности индикаторных таксонов к экологической ординации проводилась в IBIS 7.2 [6]. Системы фитоиндикации И.А. Цаценкин и др. ([7]; средняя доля таксонов-индикаторов в полных списках видов по почвенной влажности и факторам питания 93,471 ± 0,426 %) и Д. Н. Цыганову ([8]; средняя доля по температурному фактору 79,770 ± 0,991 % и по коэффициент кислотности 41,016 ± 0,905%). Анализ соответствия без тренда (DCA) был выполнен в PAST 3.26 [9]. Названия видов соответствуют региональным контрольным спискам [10-12].

Н. Цыганову ([8]; средняя доля по температурному фактору 79,770 ± 0,991 % и по коэффициент кислотности 41,016 ± 0,905%). Анализ соответствия без тренда (DCA) был выполнен в PAST 3.26 [9]. Названия видов соответствуют региональным контрольным спискам [10-12].

3 Результаты и обсуждение

На исследуемой территории выделено пять типов лесной растительности:

Тип 1: Лиственнично-болотные чернично-разнотравные смешанно-зеленомошные леса занимают пологие пологие или выпуклые склоны световых экспозиций в диапазон высот 180-310 м над ур. Леса этого типа произрастают на подбурных почвах, формирующихся преимущественно на карбонатных породах.

Тип 2: Елово-чернично-травяно-зеленомошные леса занимают вершины холмов и верхние части пологих склонов всех экспозиций на высотах 400-700 м над ур. Наиболее распространенными почвами для этих лесов являются дерново-подбурные и литоземы.

Тип 3: Елово-березовые хвощово-сизые смешанные леса встречаются на вогнутых частях склонов и в долинах рек и ручьев, на высоте 170-600 м над ур. Леса этого типа произрастают на осушенных перегнойных почвах.

Леса этого типа произрастают на осушенных перегнойных почвах.

Тип 4: Лиственничные кустарничково-зеленомошные леса преобладают на речных террасах и пологих тенистых склонах в пределах 150-300 м над ур. Фитоценозы этого типа произрастают на торфяных почвах с многолетней мерзлотой на глубине 40-50 см минерального профиля и мощностью торфяного горизонта 20-30 см.

Тип 5: Лиственничные кожисто-сфагновые леса — заболоченные редкостойные лиственничники долин ручьев, пойменных речных террас, в диапазоне высот 150-300 м над ур. Обычно они встречаются на равнинных местах или пологих склонах, где дренаж затруднен из-за близкого залегания вечной мерзлоты и хорошо развитого торфяного слоя. В почвенном покрове этого типа леса преобладают переувлажненные криоземы с близким залеганием (15-20 см) вечной мерзлоты.

DCA обнаружил четкие различия между идентифицированными типами леса на 2 первых виртуальных осях градиентов окружающей среды (рис. 1).

Результаты промежуточной экологической ординации (рис. 2) показали закономерные различия между выделенными типами леса по показателям влажности и плодородия почвы. Наименее увлажненные почвы приурочены к лиственнично-болотным чернично-разнотравным разнозеленомошным лесам (тип 1) пологих склонов, а наибольшим переувлажнением характеризуются Лиственничные кожисто-сфагновые леса (Тип 5). Елово-березовые хвощово-сизые разнотравные смешанные леса (3 тип), Кедрово-чернично-травяно-зеленомошные леса (2 тип) и Лиственничные кустарничково-зеленомошные леса (4 тип) показали равные позиции по степени увлажнения почвы, но эти типы различаются последовательным снижением плодородия почвы в этом ряду.

2) показали закономерные различия между выделенными типами леса по показателям влажности и плодородия почвы. Наименее увлажненные почвы приурочены к лиственнично-болотным чернично-разнотравным разнозеленомошным лесам (тип 1) пологих склонов, а наибольшим переувлажнением характеризуются Лиственничные кожисто-сфагновые леса (Тип 5). Елово-березовые хвощово-сизые разнотравные смешанные леса (3 тип), Кедрово-чернично-травяно-зеленомошные леса (2 тип) и Лиственничные кустарничково-зеленомошные леса (4 тип) показали равные позиции по степени увлажнения почвы, но эти типы различаются последовательным снижением плодородия почвы в этом ряду.

Исследуемые типы леса также различались по факторам температуры и кислотности почвы (Цыганов, 1983) (рис. 3). Температурный режим типов леса повышается от Лиственничных кожисто-сфагновых (5-й тип) до тенистых Лиственничных кустарничково-зеленомошных (4-й тип). Наиболее теплолюбивыми типами леса являются кедрово-еловые чернично-травяно-зеленомошные леса (тип 2) на вершинах холмов, елово-березовые хвощево-сизые разнотравные смешанные леса (3 тип) в долинах рек. и лиственнично-болотные чернично-разнотравные разнозеленомошные леса (тип 1) на пологих склонах. Последние два типа также характеризуются менее кислыми почвами (5,0-6,4 балла кислотности), чем другие группы (4,0-5,0 балла кислотности).

и лиственнично-болотные чернично-разнотравные разнозеленомошные леса (тип 1) на пологих склонах. Последние два типа также характеризуются менее кислыми почвами (5,0-6,4 балла кислотности), чем другие группы (4,0-5,0 балла кислотности).

| Рис. 1 DCA-ординация лесных растительных сообществ (типов) исследуемого региона в первых двух осях. |

| Рис. 2 Косвенная ординация лесных растительных сообществ (типов) по условиям почвенного плодородия и увлажнения. |

| Рис. 3 Косвенная ординация лесных растительных сообществ (типов) по условиям кислотности почв и теплообеспеченности местообитаний. |

4 Выводы

Результаты ординационного анализа показали, что основными факторами, обеспечивающими типологическое разнообразие изучаемой лесной растительности, к которой относятся светлохвойные, темнохвойные и мелколиственные типы фитоценозов, являются сложный среднегорный рельеф, климатические условия и состав подстилающих толщ, включающих как карбонатные, так и трапповые породы.

Исследования выполнены в рамках государственного задания Института леса им. Сукачева СО РАН «Биоразнообразие первичнохвойных и производных лесных экосистем» (номер государственной регистрации: АААА-А17-117101820003-0) и «Динамика Леса Сибири в условиях меняющегося климата: мониторинг жизненного состояния, продуктивности и площади основных лесообразующих пород древесных растений» (номер государственной регистрации: АААА-А17-117101940016-3), а также при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-04-01068-а).

Каталожные номера

- Средняя Сибирь, И.П. Герасимова (ред.) (Наука, Москва, 1964) (на русском языке) [Google Scholar]

- Климатический атлас СССР Ф.Ф. Давитая (Ред.) (Т. 1, Москва, 1960) (на русском языке) [Google Scholar]

- Я.

Коротков, Лесохозяйственное районирование России и республик бывшего СССР, Углерод в экосистемах лесов и болот России, В.А. Алексеев, Р.А. Бёрдси (ред.) (Ин-т РАН, Сиб. Бр., Красноярск, 29–47, 1994) (на русском языке)

[Google Scholar]

Коротков, Лесохозяйственное районирование России и республик бывшего СССР, Углерод в экосистемах лесов и болот России, В.А. Алексеев, Р.А. Бёрдси (ред.) (Ин-т РАН, Сиб. Бр., Красноярск, 29–47, 1994) (на русском языке)

[Google Scholar] - В.Н. Сукачев, Избранные труды, Общие принципы и программа изучения типов леса (Т. 1, 259-310, Наука, Л., 1972) (на русском языке) [Google Scholar]

- В. Вестхофф, Э. ван дер Маарел, Подход Брауна-Бланке, в Классификации растительных сообществ, Р. Х. Уиттакер (ред.

), (Dr. W. Junk Publishers, Гаага, 289-399, 1978 г.)

[Google Scholar]

), (Dr. W. Junk Publishers, Гаага, 289-399, 1978 г.)

[Google Scholar] - А.А. Зверев, Информационные технологии в исследованиях растительного покрова. Томск: ТМЛ-Пресс, 2007. [Google Scholar]

- Методические указания по экологической оценке кормовых угодий тундровой и лесной зон Сибири и Дальнего Востока по растительному покрову (ВИК, М., 1978). [Google Scholar]

- Цыганов Д.

Н. Фитоиндикация экологических режимов подзоны хвойно-широколиственных лесов (Наука, Москва, 1983) (на русском языке)

[Google Scholar]

Н. Фитоиндикация экологических режимов подзоны хвойно-широколиственных лесов (Наука, Москва, 1983) (на русском языке)

[Google Scholar] - Ø. Хаммер, Д. А. Т. Харпер, Палеонтологический анализ данных (Блэквелл, Малден, Оксфорд, Карлтон, 2006 г.) [Google Scholar]

- С.К. Черепанов, Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР) (Мир и семья, Санкт-Петербург, 1995) (на русском языке) [Google Scholar]

- РС.

Игнатов, О.М. Афонина, Е.А. Игнатова, Арктоа, 15, 1-13 (2006) [Перекрестная ссылка]

[Google Scholar]

Игнатов, О.М. Афонина, Е.А. Игнатова, Арктоа, 15, 1-13 (2006) [Перекрестная ссылка]

[Google Scholar] - Контрольный список лихенофлоры России (Наука, Санкт-Петербург, 2010) (на русском языке) [Google Scholar]

Все фигурки

| Рис. 1 DCA-ординация лесных растительных сообществ (типов) исследуемого региона в первых двух осях. |

Коротков, Лесохозяйственное районирование России и республик бывшего СССР, Углерод в экосистемах лесов и болот России, В.А. Алексеев, Р.А. Бёрдси (ред.) (Ин-т РАН, Сиб. Бр., Красноярск, 29–47, 1994) (на русском языке)

[Google Scholar]

Коротков, Лесохозяйственное районирование России и республик бывшего СССР, Углерод в экосистемах лесов и болот России, В.А. Алексеев, Р.А. Бёрдси (ред.) (Ин-т РАН, Сиб. Бр., Красноярск, 29–47, 1994) (на русском языке)

[Google Scholar] ), (Dr. W. Junk Publishers, Гаага, 289-399, 1978 г.)

[Google Scholar]

), (Dr. W. Junk Publishers, Гаага, 289-399, 1978 г.)

[Google Scholar] Н. Фитоиндикация экологических режимов подзоны хвойно-широколиственных лесов (Наука, Москва, 1983) (на русском языке)

[Google Scholar]

Н. Фитоиндикация экологических режимов подзоны хвойно-широколиственных лесов (Наука, Москва, 1983) (на русском языке)

[Google Scholar] Игнатов, О.М. Афонина, Е.А. Игнатова, Арктоа, 15, 1-13 (2006) [Перекрестная ссылка]

[Google Scholar]

Игнатов, О.М. Афонина, Е.А. Игнатова, Арктоа, 15, 1-13 (2006) [Перекрестная ссылка]

[Google Scholar]

Ваш комментарий будет первым