История Сибири. Кратко, основные даты и периоды освоения Сибири

Главная

Статьи

Путешествия

Россия

Сибирь

История Сибири

история, сибирь, достопримечательности, путешествия

Перевод слова Сибирь на русский язык означает « ты первый или главный». Сибирь от названия народа шибир, который упоминается в одной из монгольских хроник среди лесных народов, попавших под власть монгольских завоевателей. Сибирь происходит от названия народа, населявшего в конце 1 тысячелетия до н. э. территорию лесостепной полосы Западной Сибири. Это были предки древних угров – племена сипыр.

Античные историки о народах Северной Азии

Геродот в 5 в. до н. э. писал о Скифии, имея ввиду степные пространства между Дунаем и Доном. Все ираноязычные народы, пришедшие в южные степи Евразии на смену Скифам, получили общее греческое название сарматы (более раннее название савроматы).

Древне греческий историк и географ Страбон сделал описание ойкумены на основе сопоставления всех известных к его времени сведений. Его труд «География»в 17 книгах- первый опыт исторической географии и обобщённый итог античных знаний. О Северной Азии в нём сообщены лишь скудные отрывочные факты: говорится о непрерывном ряде горных цепей, разделяющих материк Азии на две части по всей его длине то запада к востоку и скрывающих её Север, где по мнению античных ученых , была необъятная снежная пустыня.

Представления о Сибири в средние века на основе монгольских источников

Плано Карпини и Гильом де Рубук в 1253- 1255гг. по поручению французского короля Людовика отправились в путешествие. Главный интерес был к завоевателям- монголам. Путь их не пролегал через Сибирь, но они записали слышанные от монголов отрывочные сведения о ней. Отрывок из книги Рубука о народах Сибири, в русском переводе 1911г.

Путешественник Марко Поло в Сибири он не был, но, вероятно, получил о ней некоторые сведения от монголов. Слово Сибирь в его сочинении не употребляется, вместо него есть три названия, относящиеся к разным территориям Сибири: равнина Баргу, владения северного татарского царя Канчи и страна мрака.

Интерес европейцев к Сибири

16 век — начало перемен в Европе

Появился устойчивый интерес к знаниям о мире. Естественно возник вопрос: « А что там, на северо- востоке Азии, в стране мрака, о жителях которой рассказывали легенды?». Европейцы стали с интересом собирать сведения о Сибири, предприимчивые мореплаватели организовывали разведывательные экспедиции по Северному Ледовитому океану.

Матвей Меховский о Сибири

Польский историк М. Меховский (1457- 1523гг.)- профессор и ректор Краковского университета. Он сам не бывал в России но сумел собрать сведения о ней от русских приезжавших в Польшу. В 1517г. им был издан трактат « О двух Сармациях», в котором есть скупые сведения о восточных землях России: « За Москвой находятся к северо- востоку племена и области в конце северной Азии, именуемые собственно Скифией, подвластные московскому князю и покорённые первоначально Иваном, князем московским, а именно Пермь, Башкирия, Черемиссия, Юрга, Корела; эти области упорно остаются в языческой вере и идолопоклонстве.

Сигмунд Герберштейн о Сибири

С. Герберштейн (1486-1566)гг. посол императора Священной Римской империи, ездил в Россию дважды: в 1516 и 1536гг. Впоследствии им была написана и в 1549г.издана книга « Записки о Московитских делах». Это было первое большое, обстоятельное сочинение о России. В нём дана полная картина жизни Московского государства и его окраин, в том числе и Сибири. Из книги С. Герберштейна « Если подниматься от Обской крепости по реке Оби до устья реки Иртыша, в который впадает Сосьва, то это составит три месяца пути. В этих местах находятся две крепости: Ером и Тюмень, которыми управляют властелины, князья югорские платящие (как говорят) дань великому князю московскому. Там имеется много животных и превеликое множество мехов. С людьми же Лукоморья, как говорят, случается нечто удивительное, невероятное и весьма похожее на басню; именно говорят, будто каждый год, и при том, в определённый день27 ноября, который у русских посвящён святому Георгию, они умирают, а на следующую весну, чаще всего к 24 апреля, наподобие лягушек оживают снова.

Из книги С. Герберштейна « Если подниматься от Обской крепости по реке Оби до устья реки Иртыша, в который впадает Сосьва, то это составит три месяца пути. В этих местах находятся две крепости: Ером и Тюмень, которыми управляют властелины, князья югорские платящие (как говорят) дань великому князю московскому. Там имеется много животных и превеликое множество мехов. С людьми же Лукоморья, как говорят, случается нечто удивительное, невероятное и весьма похожее на басню; именно говорят, будто каждый год, и при том, в определённый день27 ноября, который у русских посвящён святому Георгию, они умирают, а на следующую весну, чаще всего к 24 апреля, наподобие лягушек оживают снова.

Рассказ о «Золотой бабе»

На карте Герберштейна есть изображение идола, которого называют «Золотая баба», «Золотая баба, т.е. Золотая старуха, есть идол, находящийся при устье Оби, в области Обдоре, на более дальнем берегу. Статуя в виде старухи, которая держит в утробе сына, и будто там уже опять виден ребёнок про которого говорят, что он её внук.

Английские морские экспедиции к берегам Сибири

В1553г. была организованна экспедиция в Китай, под началом Ричарда Ченслера, достиг берегов только один корабль из трёх. Доплыл корабль до берегов Белого моря и устья Северной Двины, остальные погибли в Баренцевом море. Ченслер поехал в Москву и был принят Иваном 4 , который выразил желание установить торговые отношения с Англией

В 1556г. англичане организуют вторую северную экспедицию в Китай. Мореплаватель Стефан Бёрро достиг пролива Карские Ворота, но льды помешали ему проникнуть дальше, и он вернулся в Холмогоры. В 1568г. снова снаряжается экспедиция с целью достичь устья Оби и опять неудачно. Но Московская компания не теряет надежд и в 1580г.вновь отправляет экспедицию. Два корабля пришли в Карское море, но дальше не смогли пробиться из-за скопления льдов. Обратно вернулся только корабль начальника экспедиции Артура Пэта. Второй корабль пропал без вести.

Географические представления о северном морском пути

Каким европейцы представляли путь на восток по Северному Ледовитому океану, можно узнать из письма Герарда Меркатора к Ричарду Гэклюйту – организатору экспедиции1580г.

Достоверные географические сведения о Северной Сибири собрал в начале 17в. голландец Исаак Масса. К статье о Сибири была приложена карта , в основу которой положена русская карта, составленная человеком, проплывшим проливом у острова Вайгач и хорошо знавшим места до реки Оби. В левом нижнем углу карты- остров Вайгач, в центре- полуостров Ямал, с правой стороны которого изображена река Обь. В средней части полуострова нарисованы реки Мутная и Зелёная и озёра, через которые русские мореходы переправлялись в Обскую губу. И Масса указал реку Енисей и места расселения тунгусов и самоедов.

Колонизация Поморья и начало русского проникновения за Урал

Знакомство с Юргой

Камень так называли тогда Уральские горы,- путь через который был доступен только летом; лишь в исключительных случаях через горы осмеливались перебираться зимой на оленях или собаках. В те времена новгородцы открыли путь в Юргу – мансийские и хантыйские земли к востоку от Урала в нижнем течении Оби. Проникновение новгородцев в Юргу стало результатом освоения Поморья. Местность, расположенную по реке Вычегде и её притокам называли Пермской землёй. Дальше находились земли Печоры.

В те времена новгородцы открыли путь в Юргу – мансийские и хантыйские земли к востоку от Урала в нижнем течении Оби. Проникновение новгородцев в Юргу стало результатом освоения Поморья. Местность, расположенную по реке Вычегде и её притокам называли Пермской землёй. Дальше находились земли Печоры.

Освоение Поморья

Экономические перемены в жизни России16в. ускорили освоение Поморья. Когда в 1514г. у Польши был отвоёван Смоленск, открылся сухопутный торговый путь на Запад. В 1553г. англичане открыли морской торговый путь в Россию. В устье Северной Двины в летние месяцы велась оживлённая торговля, центром которой позже стал Архангельск основанный в 1587г.

Печорский чрез каменный путь

Перевал через Уральские горы был, конечно, самый опасный. «Камень», грандиозная горная цепь, вершины которой в «облаках не видети, а коли ветрено, ино облака раздирает, а длина его от моря и до моря», пугал своей неприступной дикостью: « место пустое», а жилецких людей на Камени нет.

Морской путь в Сибирь

К началу 17в. русским мореходам был известен полуостров Ямал. Морские походы совершали на малых судах, хорошо приспособленных для плавания в водах Ледовитого океана, называемых кочи. Морской путь был долгий, всё зависело от случайностей погоды, «а коли бог не даст подобных ветров, тогда все кочи ворочаются в Пустоозёро». В среднем путь из Пустоозёрска до полуострова Ямал занимал 3-4 месяца.

Владения Строгановых

Из среды поморских разбогатевших крестьян ведёт своё начало род Строгановых. Началась деятельность Луки Кузьмича Строганова, его сын Фёдор Лукич уже прочно поселился в Сольвычегодске, с этим городом начался расцвет дома Строгановых. Сын Фёдора Аника Строганов смог увеличить свои владения, создать обширное хозяйство. Аника рано привлёк к делу своих сыновей – Якова, Григория и Семёна, которые стали его деятельными помощниками. Предприятие Строгановых, кроме соляного промысла , имело железодутное и кузнечное дело, вело оптовую торговлю печорской красной рыбой, железными изделиями, Иконами и разнообразными товарами собственного производства, а так же розничную торговлю по сёлам Поморья.

Первые знания русских о народах Сибири

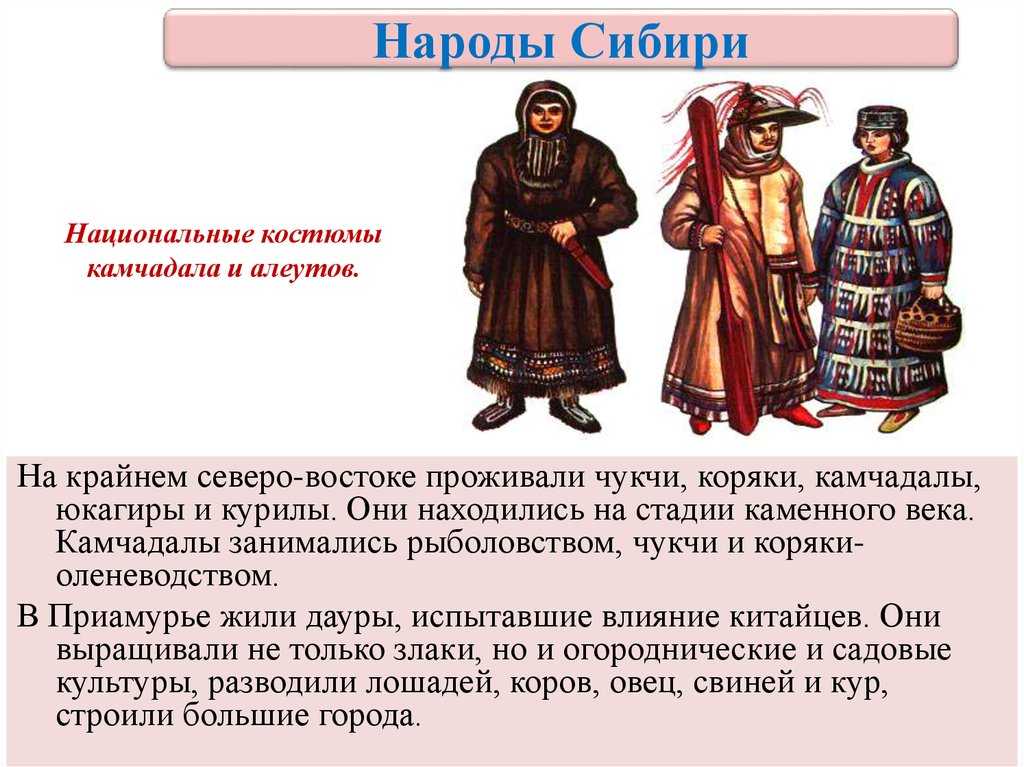

В конце 15-16вв. неизвестный русский автор написал «Сказание о человецех незнаемых в восточной стране», в котором дал описание народов северной Сибири, проживающих в тундре и лесотундре. Это были предки современных ненцев, нганасан, энцев, которых в научной литературе называют самодийскими племенами. Впервые они упомянуты ещё в « Повести временных лет» за 1096г. как «Самоядь».

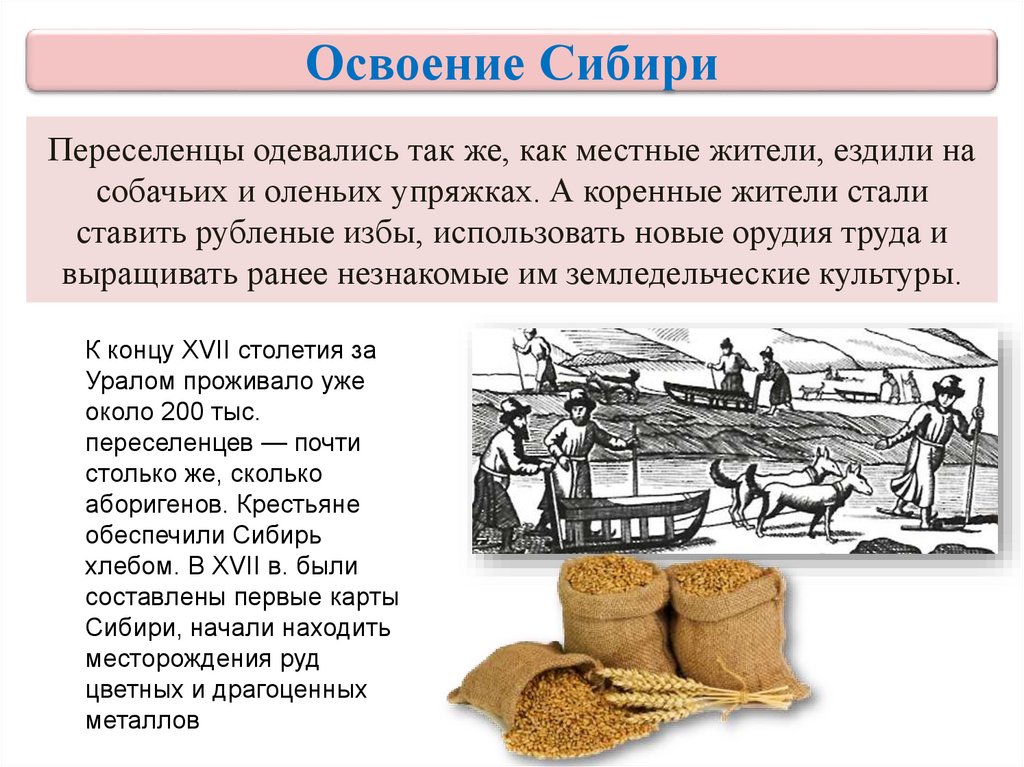

Поход Ермака

Имя Ермака хорошо известно истории по народным сказания, песням и повестям. Достоверных сведений о покорители Сибири к сожаленью мало. Неоспоримым является факт, что свой поход в Сибирь он начал уже будучи атаманом волжских казаков, к тому времени Ермаку уже исполнилось 40 лет. Неизвестно кот именно организовал этот поход, либо это было инициативой самого атамана. Одну из версий тех далёких событий предлагает историк Скрынников.

Приглашение Строгановых

Сибирское ханство со столицей Кашлык, расположенной на берегу Иртыша, поддерживало добрососедские отношения с Москвой, Сибирские ханы платили ежегодную дань пушниной, размеры которой устанавливали сами.

В 1563 году, власть в сибирском ханстве захватил Кучум, потомок Чингисхана. Хан Кучум перестал посылать дань в Москву, его войны стали совершать набеги во владения Строгановых, богатых солепромышленников.

Строгановы получили у царя Ивана 4 разрешение провести набор казаков для защиты своих владений. Гонцы Строгановых поехали на Волгу и там вступили в переговоры с вольными казаками. Однако, вместо приглашенной 1000, во владения Строганновых прибыло 2 отряда в 540 казаков с двумя атаманами, Ермаком и Иваном Кольцо. Ермак был назначен старшим.

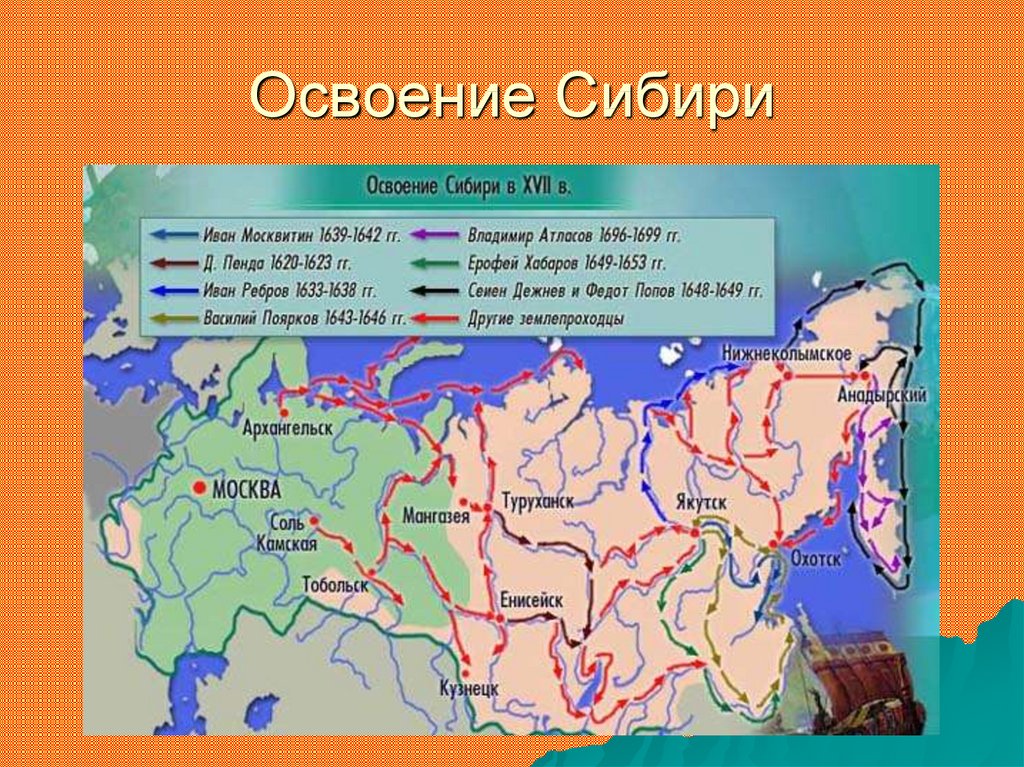

Поход в Сибирь

Отряд Ермака отправился в поход 1 сентября 1582 года. В поход отправились на стругах вверх по реке Чусовой, затем по её притоку, речке Серебрянке, дошли до самых перевалов. Перенеся на руках струги и груз через перевал, до реки Баранчук, притока Тагила, отправились дальше.

Из рассказов ветеранов походов, известно, что первый бой с татарами на реке Туре, они считают неудачным, им даже не удалось взять языка. На реке Тоболе одержали победу над знатным татарским правителем Карачой и двинулись дальше на Кашлык.

На реке Тоболе одержали победу над знатным татарским правителем Карачой и двинулись дальше на Кашлык.

Первая победа

Бой за Кашлык состоялся 26 октября того же года. Предводитель татарского войска Маметкул был ранен, это посеяло панику и татары обратились в бегство. Казаки одержали победу и вступили в столицу. Началась первая зимовка. С местными жителями установились мирные отношения. Ермак наградил знатных людей подарками и получил заверения в том, что они признают себя подданными русского царя. Однако бежавший Кучум не сложил оружия.

Три зимы в Сибири

Казаки устроили зимовку не в столице, а на большом острове Карачин. Там состоялся жестокий бой с войнами выздоравливающего Маметкула. Казаки понимали, что без победы их всех ждёт смерть и они победили.

Весной в Москву отправили посольство с полной стругой пушнины, и известием о том, что Сибирь признаёт правление царя и согласна платить дань, а так же просьбой о подкреплении.

Вторую зиму провели в Кашлыке, постоянно воюя с отрядами Кучума. Местный князец Карача, объявил себя союзником казаков. Из Азии вернулся хан Сеид, законный наследник убитого Кучумом хана Эдигера. К исходу второго года, прибыло долгожданное подкрепление из 100 стрельцов. Измученных тяжёлым походом.

Местный князец Карача, объявил себя союзником казаков. Из Азии вернулся хан Сеид, законный наследник убитого Кучумом хана Эдигера. К исходу второго года, прибыло долгожданное подкрепление из 100 стрельцов. Измученных тяжёлым походом.

Третья зима была самой тяжёлой. Ослабев от голода и болезней умирали стрельцы, Кучум не давал покоя постоянными засадами, позже выход из Кашлака бол и вовсе блокирован.

Гибель Ермака

Кучум, решивший устроить западню, распространил слух о богатом караване купцов, которых татары не пропускают в Кашлак. Казаки отправились вверх по Иртышу, на выручку каравану, хотя их отряд насчитывал чуть более 100 человек.

Во время ночлега на острове в устье Варяга, татары напали на лагерь. Подробности стычки не знает ни кто, известно лишь, что казаки потеряли несколько человек и отступили. Однако сам Ермак был убит. Случилось это 5 августа 1585 года. По словам татар, Ермак был ранен и утонул, что достоверно неизвестно.

После гибели Ермака, 90 оставшихся в живых казаков, под руководством Матвея Мещеряка, вернулся в Россию. Покидая Сибирь Казаки не знали, что в это время к Кышлаку подходит отряд в 700 стрельцов, во главе с воеводой И.А. Мансуровым.

Покидая Сибирь Казаки не знали, что в это время к Кышлаку подходит отряд в 700 стрельцов, во главе с воеводой И.А. Мансуровым.

Сибирские летописи о походе Ермака

Сибирское летописание началось в 20-30 годы, 17 века. Интерес к летописи не утрачен до сих пор, потому что они основной источник наших знаний о начальном периоде присоединения Сибири к России. В Сибирских летописях можно выделить 3 различных суждения о походе Ермака, названных условно народное, представленное Кунгурской летописью, Строгановская летопись и официальная, представленная Есиповской летописью и «Румянцевским летописцем».

Судьбы и воспоминания соратников Ермака

В 1621 году в Сибирь был назначен первый архиепископ Киприан. Он решил использовать имя Ермака для прославления христианства. В 1622 году он приказал петь в церкви «вечную память» Ермаку и его товарищам, погибшим за православие.

Тобольский воевода проявил заботу о престарелых казаках. Он написал прошение в Москву о постройке дома для содержания тех, кто служил в Сибири лет по сорок и более.

Ходатайство воеводы было удовлетворено. Дом для престарелых казаков построили при Тобольском монастыре. Так в Тобольске, через 40 лет после похода Ермака появились списки убитых и воспоминания оставшихся в живых.

Назад в раздел

интересное история достопримечательности путешествия активный отдых походы что посмотреть природа отдых горы города полезные советы разное здоровье интересные факты москва туризм кавказ московская область туры крым владимир и область

Ученые: Освоение Западной Сибири началось еще до походов Ермака

Свежий номер

РГ-Неделя

Родина

Тематические приложения

Союз

Свежий номер

Власть

28.07.2021 11:18

Поделиться

Елена Панова

Продолжается работа над изданием «Академическая история Югры». Как отмечает заместитель директора по научной работе Института российской истории РАН, заместитель председателя редакционной коллегии по подготовке издания доктор исторических наук Сергей Журавлев, это будет первое изложение прошлого Югры с древних времен и до наших дней. В общей сложности будет издано восемь томов, в которых найдут отражение особенности развития региона в сфере экономики и политики, социальные, а также национальные аспекты. Так, описание жизнедеятельности народов ханты и манси, традиционных жителей Югры, на протяжении столетий является одной из важнейших частей этого издания.

В общей сложности будет издано восемь томов, в которых найдут отражение особенности развития региона в сфере экономики и политики, социальные, а также национальные аспекты. Так, описание жизнедеятельности народов ханты и манси, традиционных жителей Югры, на протяжении столетий является одной из важнейших частей этого издания.

Александр Юрьев/РИА Новости

Отметим: во многих учебниках приводятся данные о том, что освоение территории Югры началось одновременно с походами Ермака. Тем не менее ученые, основываясь на материалах древних летописей, считают, что это произошло задолго до того, как Ермак обратил свой взор на Сибирь. Многочисленные тому свидетельства историки приведут в «Академической истории Югры».

— На самом деле этот процесс действительно начался намного раньше, — говорит Сергей Журавлев. — Югра была очень привлекательной в первую очередь благодаря пушнине, которая распространена в этих краях. Это притягивало сюда и викингов, шедших по Северному морскому пути, и новгородцев, которые проникали сюда с Ладоги, чтобы начать торговлю и постепенно обложить местное население налогами, как было принято в те времена. То есть, если говорить о начальном периоде внешних взаимоотношений с этим регионом: торговых, военных, налоговых, — это, по крайней мере, конец XI — начало XII веков. Я хотел бы еще обратить внимание на то, что территория Югры в тот период представляла большой интерес и для других государств, очень влиятельных в древние времена, например Волжская Булгария. Известно, что северные ответвления Великого шелкового пути доходили до югорской земли, потому что торговые караваны были заинтересованы в местной пушнине. Современные археологические раскопки доказывают, что это был не замкнутый регион. Югра находилась на перекрестье торговых путей и различных интересов.

То есть, если говорить о начальном периоде внешних взаимоотношений с этим регионом: торговых, военных, налоговых, — это, по крайней мере, конец XI — начало XII веков. Я хотел бы еще обратить внимание на то, что территория Югры в тот период представляла большой интерес и для других государств, очень влиятельных в древние времена, например Волжская Булгария. Известно, что северные ответвления Великого шелкового пути доходили до югорской земли, потому что торговые караваны были заинтересованы в местной пушнине. Современные археологические раскопки доказывают, что это был не замкнутый регион. Югра находилась на перекрестье торговых путей и различных интересов.

По словам Сергея Журавлева, территория была включена в титулование великих московских князей примерно на 100 лет раньше походов Ермака. А значит, уже тогда регион официально считался частью Руси.

Как отмечают эксперты, история Югры — уникальный пример, на котором с научной точки зрения можно исследовать, что изменилось в регионе после того, как была открыта «большая нефть», как это повлияло на жизнь и благосостояние местного населения и какие сложности это принесло. Развитие месторождений повлекло за собой запуск большого количества инфраструктурных проектов. Необходимо было строить дороги, избавляться от замкнутости территории, чтобы она была полноценной частью страны. Естественно, превращение округа в 60-е — 70-е годы в один из ведущих регионов страны в экономическом плане привлекло очень большое внимание международной общественности. Это произошло буквально в течение пяти лет: территория, которую никто не воспринимал всерьез как экономический драйвер, вдруг неожиданно стала одной из главных в стране.

Развитие месторождений повлекло за собой запуск большого количества инфраструктурных проектов. Необходимо было строить дороги, избавляться от замкнутости территории, чтобы она была полноценной частью страны. Естественно, превращение округа в 60-е — 70-е годы в один из ведущих регионов страны в экономическом плане привлекло очень большое внимание международной общественности. Это произошло буквально в течение пяти лет: территория, которую никто не воспринимал всерьез как экономический драйвер, вдруг неожиданно стала одной из главных в стране.

— Если рассматривать новейшую историю Югры, началась она в 1953 году, с березовского газового фонтана, — говорит президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, вошедший в состав редакционного совета по подготовке издания «Академическая история Югры». — Были люди, которые вообще не верили, что есть нефть и газ на этой территории. Потом, когда открыли березовский газ, шаимские месторождения, скептики говорили: «Они нас разорят. Себестоимость сибирской нефти будет очень велика». Их прогнозы не сбылись. Для меня история западно-сибирской нефти — это Югра, она была и остается главным нефтедобывающим регионом нашей страны. В 1987 году в Западной Сибири был добыт рекордный максимум — 450 миллионов тонн нефти.

Их прогнозы не сбылись. Для меня история западно-сибирской нефти — это Югра, она была и остается главным нефтедобывающим регионом нашей страны. В 1987 году в Западной Сибири был добыт рекордный максимум — 450 миллионов тонн нефти.

По словам Геннадия Шмаля, работать в этом краю было страшно тяжело. Надо было создавать рабочие коллективы, но жилья не было, детских садов тоже, как и дорог, школ, больниц…

— Начинали на голом месте, с нуля, с колышка, — вспоминает Геннадий Шмаль. — Было непросто. Люди работали на износ, рвали нервы, изнашивали сердца. Начальник «Главтюменнефтегаза» Виктор Муравленко ушел из жизни на 65 году, его главный инженер Николай Дунаев в 40 лет. Сказались физические, психологические нагрузки. Таких темпов освоения региона, которые были в Югре, во всем мире не было. В Сибирь со всей страны ехала молодежь, первопроходцы сначала жили в палатках даже зимой. Но это они построили 13 городов в округе! Хочу, чтобы история Югры была написана объективно и достоверно. Ведь, к сожалению, по естественным причинам люди уходят, остается все меньше тех, кто принимал участие в создании уникального Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. А его сердцевина — это, конечно же, Югра, где вся нефть и добывалась.

Ведь, к сожалению, по естественным причинам люди уходят, остается все меньше тех, кто принимал участие в создании уникального Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. А его сердцевина — это, конечно же, Югра, где вся нефть и добывалась.

Еще одним достоинством многотомного исторического издания ученые считают отражение в нем таких актуальных на сегодняшний день аспектов, как выстраивание толерантных межнациональных отношений.

— Я считаю, что Югра еще с древности является примером того, как люди разной культуры, происхождения, вероисповедания уживались на одной территории, учились жить вместе, понимать друг друга, — говорит Сергей Журавлев. — Это может быть очень важным уроком для решения проблем современной России, так как мы знаем, что в некоторых регионах обстановка, связанная с межнациональными отношениями, не настолько благополучна, как в Югре.

Как отмечают историки, важным моментом, который найдет отражение в издании, является то, как регион вахтовиков, временщиков, по сути, превратился сегодня в место, откуда не хотят уезжать люди, где растет рождаемость.

— В последние десятилетия Югра стала очень привлекательным местом для жизни. Сюда потянулись люди из других регионов. И многие остались, — отмечает Сергей Журавлев. — Мы хотим проанализировать, почему один из самых молодых субъектов страны совершил такой прорыв, почему демографическая ситуация здесь намного более благоприятная, чем в других регионах России. Важно отметить, что в Югру приезжают люди из самых разных уголков, разных национальностей, разного вероисповедания. Автономный округ становится для них второй родиной. Одним из важнейших достижений стало то, что Югре удалось привлечь людей к работе и проживанию в автономном округе на постоянной основе. Это ключевой момент.

К слову, как отмечают создатели «Академической истории Югры», в конце этого года планируется провести Международную научную конференцию, куда приглашены зарубежные ученые, которые в разные годы занимались изучением истории, культуры и традиций Югры.

Поделиться

РегионыИсторияКультурный обменХМАОУрал и Западная СибирьВ регионахЮгра. Энергия Севера

Энергия Севера

История розыска в Западной Сибири – ИФАИР

История розыска в Западной Сибири

- Маттиа Неллес

- 2. Декабрь 2017

Такие сибирские города, как Ханты-Мансийск и Новый Уренгой, кажутся почти экзотическими даже для опытных путешественников по Восточной Европе. Но эти тысячи малонаселенных километров имели большое значение в истории России еще с XIX века, учитывая, что многие политические противники и заключенные были сосланы из Москвы в Западную Сибирь. Советы беспрепятственно продолжали эту печальную традицию ссылки, высылая политических диссидентов в самые дальние уголки Сибири. В то же время при Сталине в XIX веке была создана большая сеть лагерей для военнопленных, известных как ГУЛАГи.30-х годов, где заключенных заставляли работать в крайне тяжелых условиях труда.

В начале июля 17 немецко-российских участников проследили историю этих разработок. Совместно с Югорским государственным университетом IFAIR организовал экскурсию, профинансированную Министерством иностранных дел Германии, которая началась в Тюмени 2 июля и завершилась в Сургуте 14 июля 2017 года. Участники посетили десять мест «в Тюменской области, Ханты-Мансийском Автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ» и преодолели 3500 километров на автобусе, поезде и корабле. Цель поездки состояла в том, чтобы встретиться на месте с очевидцами и их родственниками, экспертами и активистами, чтобы узнать больше о том, что местные жители вспоминают о различных аспектах террора, имевшего место при Сталине. Участникам было особенно интересно узнать, как воспоминания местных жителей совпадают с более широким повествованием о письменной истории России.

Участники посетили десять мест «в Тюменской области, Ханты-Мансийском Автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ» и преодолели 3500 километров на автобусе, поезде и корабле. Цель поездки состояла в том, чтобы встретиться на месте с очевидцами и их родственниками, экспертами и активистами, чтобы узнать больше о том, что местные жители вспоминают о различных аспектах террора, имевшего место при Сталине. Участникам было особенно интересно узнать, как воспоминания местных жителей совпадают с более широким повествованием о письменной истории России.

В недавнем интервью Оливеру Стоуну президент Путин раскритиковал «чрезмерную демонизацию» Сталина на Западе, назвав это «нападением на СССР и Россию». Последние опросы, проведенные независимым Левада-центром в июне 2017 года, также показывают, что большинство россиян считают Сталина самой важной исторической фигурой России, опережая Путина и Пушкина. Точные цифры до сих пор оспариваются, но, по оценкам историков, при Сталине погибло от 15 до 30 миллионов советских граждан. Историки и свидетели-современники рассказали группе, как насильственное переселение достигло новой глубины во время «Великой Отечественной войны», как они называли Вторую мировую войну. Поволжские и черноморские немцы, а также многие другие этнические группы, такие как татары, калмыки и чеченцы, были насильственно перемещены по подозрению в сотрудничестве с нацистами.

Историки и свидетели-современники рассказали группе, как насильственное переселение достигло новой глубины во время «Великой Отечественной войны», как они называли Вторую мировую войну. Поволжские и черноморские немцы, а также многие другие этнические группы, такие как татары, калмыки и чеченцы, были насильственно перемещены по подозрению в сотрудничестве с нацистами.

К концу 1941 г. в Сибирь и Среднюю Азию было депортировано не менее 900 000 немцев. Несколько свидетелей-современников рассказали, как их отвезли в малонаселенные районы Сибири всего с несколькими инструментами, без какой-либо зимней одежды и бросили на произвол судьбы. Одним из основных моментов поездки стала экскурсия в заброшенные лагеря ГУЛАГа вдоль железной дороги Салехард-Игарка, огромного, неудавшегося инфраструктурного проекта СССР. Заброшенные лагеря на 1300-километровой трассе хорошо сохранились в некоторых местах и напоминают о суровых условиях содержания заключенных, вынужденных работать на железной дороге в экстремальных погодных условиях с зимними температурами до минус 60 градусов.

В историческом контексте рассказы современных свидетелей позволили группе получить представление о трагических судьбах отдельных людей. Интересно, что мало кто из этих свидетелей и их родственников критиковал Сталина. Поездка также показала, что, хотя поминки проводятся на местах, их терпят, а также в какой-то степени поддерживают государство, лишь немногие современные свидетели и их родственники видят связь между стоящей за ними системой и их судьбой. Это соответствует официальной версии российского государства, согласно которой темные стороны сталинской системы, такие как ГУЛАГ, были необходимым злом для победы над нацистами, как заявил группе в Новом Уренгое скептически настроенный представитель церкви.

Эта статья была опубликована в выпуске журнала Diplomatic Magazine за сентябрь 2017 года.

© Фото: IFAIR

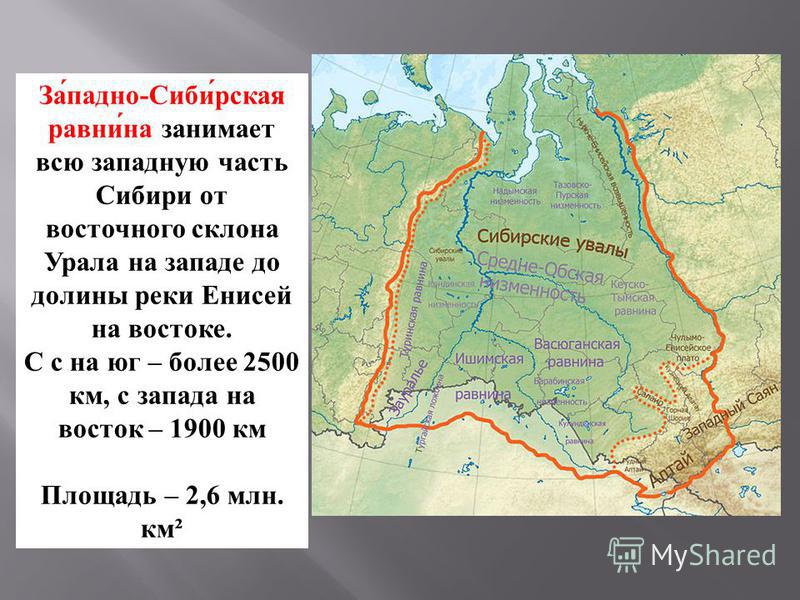

Древние люди идут в Западную Сибирь

Все начинается с гипотезы

До сих пор исследователи не могут сказать, когда именно древние народы появились в низовьях Оби (нынешний Ямало-Ненецкий административный округ). Ареал) на севере Приуралья и из каких земель они изначально произошли. Не существовало естественных преград для миграции древних людей 60 000 лет назад ни с востока (по долине реки Енисей), ни с юга (по долине реки Обь). В то время на Западно-Сибирской равнине не было болот; они образовались намного позже. Исследователи могут лишь сказать, что пока неясно, каковы были пути миграции этих людей, шли ли они из Сибири в Европу или наоборот. Сегодня они приняли в качестве рабочей гипотезы предположение о том, что на северные территории Западной Сибири люди могли селиться из разных местностей, в зависимости от тогдашних климатических и земельных условий.

Ареал) на севере Приуралья и из каких земель они изначально произошли. Не существовало естественных преград для миграции древних людей 60 000 лет назад ни с востока (по долине реки Енисей), ни с юга (по долине реки Обь). В то время на Западно-Сибирской равнине не было болот; они образовались намного позже. Исследователи могут лишь сказать, что пока неясно, каковы были пути миграции этих людей, шли ли они из Сибири в Европу или наоборот. Сегодня они приняли в качестве рабочей гипотезы предположение о том, что на северные территории Западной Сибири люди могли селиться из разных местностей, в зависимости от тогдашних климатических и земельных условий.

Данная гипотеза о миграции палеолитических людей с запада на восток (от Приуралья к низовьям Оби) и возможном расселении людей на этих территориях 90 000 лет назад совместно проверяется специалистами нескольких исследований организации: Институт археологии и этнографии СО РАН (ИАЭ), Институт геологии и минералогии им. С. Л. Соболева (ИГМ), Институт ядерной физики им. Будкера (ИЯФ).

Будкера (ИЯФ).

«До недавнего времени считалось, что 15 000-25 000 лет назад север от реки Обь, севернее современного Ханты-Мансийска, был покрыт ледником с ледниковым озером на юге», — сказал доктор геолого-минерологических наук. Иван Зольников, заведующий лабораторией геоинформационных технологий и дистанционного зондирования Земли ИГМ.

Однако позднее было обнаружено, что граница оледенения находилась севернее Полярного круга, а сам ледник и его ледниково-подпрудное озеро существовали там около 60 000-

лет назад.

«Обнаружение мамонтов в районе Мансийского озера свидетельствует об отсутствии там оледенения и наличии возможностей для условий жизни, отличных от покрытой льдом Русской равнины», — добавил исследователь.

По Зольникову, существовала сухая и теплая тундра и степная зона (приледниковая степь), где обитало много животных, а значит, и людей. Вопрос только в том, как эти люди туда попали.

«Мы предположили, что выходцы из Приуралья могли попасть в низовья Оби через предшествующие долины через Уральский хребет», — сказал Зольников.

Через горы и тысячелетия

В поддержку этой теории ученые создали цифровую модель Уральского хребта и прилегающих территорий, которую назвали МЕРИТ. Усредняя абсолютные высоты, они смогли определить три основных маршрута (более широкие маршруты с уклоном менее 4°) и шесть второстепенных маршрутов (более узкие с уклоном менее 8°) в предшествующих долинах поперек хребта. Эксперты считают, что палеолитические семьи, в том числе пожилые люди и дети, могли совершать длительные путешествия по этим маршрутам.

Таким образом, до нижнего течения Оби можно добраться по двум ее левобережным притокам, рекам Войкар и Собь, участкам маршрутов через Урал. Предшествующая долина на севере связана с рекой Щучьей. На юге реки Северной Сосьвы, перед рекой Казым, соединен ряд предшествующих долин. Еще одна серия предшествующих долин, расположенная южнее, примыкающая к реке Иртыш, образовалась в бассейне реки Тавды.

Предшествующие долины Северного Урала. 1 – водяная система; 2 – населенные пункты, предшествующие долины; 3 – основной; 4 – вторичный.

©

http://paeas.ru/Articleru/252

1 – водяная система; 2 – населенные пункты, предшествующие долины; 3 – основной; 4 – вторичный.

©

http://paeas.ru/Articleru/252

Таким образом, можно утверждать, что потенциальные миграционные пути через Северный Урал существовали примерно 60 000 лет назад, а именно в каменном веке, когда там еще не было ни ледников, ни подпрудных озер. Вполне вероятно, что люди начали расселяться на севере Приобья с северного Приуралья.

Все превращается в графит

Артефакты, найденные в ходе исследовательских экспедиций 2019 года, и анализ геологических разрезов земли подтвердили, что в эпоху палеолита эта территория была пригодна для проживания Homo sapiens.

Радиоуглеродное датирование почв и остатков мегафауны, найденных в ходе экспедиций, проводилось в Центре общих знаний НПИ АМС «Золотая долина» на уникальном ускорительном спектрометре.

«Археологи оперируют относительными данными, а метод радиоуглеродного датирования на ускоренном масс-спектрометре (УМС) позволяет установить возраст образца. Это наш вклад в это исследование», — сказал старший научный сотрудник НПИ, кандидат физико-математических наук. и математических наук Сергей Растигеев.

Это наш вклад в это исследование», — сказал старший научный сотрудник НПИ, кандидат физико-математических наук. и математических наук Сергей Растигеев.

«AMS анализирует каждый атом в образце. Чтобы установить точную дату, необходимо найти радиоуглероды, но они очень малы. Таким образом, образец возрастом 50 000 лет будет иметь радиоуглеродную датировку 10-15. В простом В терминах это соотношение между одним зерном пшеницы и всем урожаем России за год. Это даже не так просто, как искать иголку в стоге сена», — добавил Растигеев.

По мнению исследователей, для точной датировки очень важно надежно идентифицировать и зафиксировать атомы радиоуглерода из этого «стога сена», состоящего из атомов и молекул очень близких масс, так называемых изобар, поскольку перед анализом AMS образец проходит этап обработки образца. Этот сложный процесс состоит из нескольких этапов очистки и занимает до недели.

«Обычно мы получаем образцы по мере обнаружения. Иногда нам дают целые бивни или черепа», — рассказала кандидат химических наук (ИАЭ) Екатерина Пархомчук. «Но нам нужно около 100 мг для обработки образцов и датирования», — добавила она.

«Но нам нужно около 100 мг для обработки образцов и датирования», — добавила она.

Для исследования, которое мы рассматриваем сегодня, были отобраны образцы мегафауны и ископаемых почв. Коллаген производят из костей, а гумин, органическое вещество, извлекают из ископаемых почв для датировки. И коллаген, и гумин превращаются в графит, который можно анализировать на AMS.

Найденные артефакты (бивни мамонта со следами человека) позволяют предположить, что люди могли появиться на севере Западной Сибири 50 000 лет назад. Радиоуглеродный анализ не может определить более ранние даты.

Научный сотрудник ИАЭ Антон Выборнов отметил, что полученные результаты позволили археологам получить определенную последовательность дат и статистики.

«То, что в низовьях Оби были мамонты и что, таким образом, там могли жить люди, не является новым открытием. Новым является то, что теперь у нас есть ряд датированных палеонтологических находок, с мы можем видеть динамику ареалов мамонтовой фауны. Более того, на некоторых бивнях, для которых мы установили возраст, есть следы человека».

Более того, на некоторых бивнях, для которых мы установили возраст, есть следы человека».

Артефакты, найденные во время полевых работ летом 2019 года. © Фото предоставлено И. Зольниковым

Вне контекста

Однако в ходе экспедиций с 2016 года специалисты находили артефакты только на поверхности, например, на берегах рек, на которые их в итоге вынесло. Другими словами, они не являются частью культурного слоя и, следовательно, вне контекста.

Чтобы доказать теорию о расселении людей в низовьях Оби, палеонтологи должны найти палеолитическую стоянку.

«Сегодня мы уже не ищем доказательства существования людей. Мы собрали много костей, относящихся к четвертичному периоду, которые показывают, что на той территории жили млекопитающие и за которыми естественным образом следовал человек. Мы понимаем, что это территория — это не белое пятно», — сказал старший научный сотрудник ИАЭ, кандидат исторических наук Александр Постнов. «Теперь мы должны найти контекст, например, место палеолита (орудия труда, обработанные кости, места для костра и т. п.) или использованный скелет мамонта. Нам нужно кое-что узнать об их жизни», — сказал он.

«Теперь мы должны найти контекст, например, место палеолита (орудия труда, обработанные кости, места для костра и т. п.) или использованный скелет мамонта. Нам нужно кое-что узнать об их жизни», — сказал он.

Между тем специалисты более уверенно определяют, когда существовало раннее присутствие палеолитического человека на западе и востоке нижнего течения Оби. Существование людей в устье Енисея 45 000 лет назад наглядно иллюстрируют кости мамонта со следами древних охотничьих орудий, найденные возле метеостанции Сопочная Карга. Таким образом, люди появились у реки Енисей гораздо севернее Полярного круга, по крайней мере, в эпоху между средним и верхним палеолитом, если не в среднем палеолите. Хотя палеолитические стоянки с культурными слоями в низовьях Енисея не обнаружены, на западных склонах Урала, в том числе в полярных районах, палеолитических артефактов много.

Антон Выборнов также отметил, что цель любых археологических полевых работ состоит в том, чтобы преследовать две цели: проверить гипотезу и найти материалы для новых методик поиска. Он сказал, что обе цели были достигнуты полевыми работами в 2019 году. Гипотезу подтвердили найденные артефакты, а также датирование почвы и плейстоценовой фауны.

Он сказал, что обе цели были достигнуты полевыми работами в 2019 году. Гипотезу подтвердили найденные артефакты, а также датирование почвы и плейстоценовой фауны.

«Мы надеемся, что со временем наша гипотеза станет теорией, описывающей заселение низовьев Оби людьми в эпоху палеолита. До нашей экспедиции в низовьях Оби было всего две датированные находки окаменелостей. Мы увеличили это число на много раз. Опробовав наши поисковые методы, мы поняли, что надо расширяться — выходить за пределы основного русла, выходить на водоразделы и изучать пути, по которым люди добирались до реки Оби, предшествующих долин», — отметил он.

Однако этот проект охватывает очень большую и сложную территорию. По словам старшего научного сотрудника ИАЭ, доктора исторических наук Антона Анойкина, за короткое северное лето палеонтологам предстоит изучить несколько сотен километров суши в очень сложном регионе.

«Часть этого района субарктическая, часть субконтинентальная, которая граничит с Уралом, а еще часть образована Васюганскими болотами. Специалист в одной области не сможет проанализировать этот регион и объяснить, как она была заселена древними людьми или описана культура каменного века. Эта задача требует сотрудничества между исследователями разных научных специальностей. Только так можно разработать комплексную рабочую гипотезу и добиться реальных результатов», — сказал он.

Специалист в одной области не сможет проанализировать этот регион и объяснить, как она была заселена древними людьми или описана культура каменного века. Эта задача требует сотрудничества между исследователями разных научных специальностей. Только так можно разработать комплексную рабочую гипотезу и добиться реальных результатов», — сказал он.

Несмотря на трудности, это первое крупномасштабное продуктивное исследование ранней (плейстоценовой) истории заселения севера Западной Сибири и важная часть фундаментального исследования истории ранней колонизации северной Евразии.

Помимо фундаментальной ценности исследования, оно также важно для других смежных дисциплин. Специалисты собрали и датировали большую коллекцию костей животных верхнего плейстоцена и создали первую для этого региона зоологическую и археологическую базу данных. С новыми артефактами исследователи могут корректировать и актуализировать различные научные методики, в том числе абсолютное датирование, а также актуализировать и корректировать наши представления о поздних стадиях формирования рельефа на севере Сибири.

Ваш комментарий будет первым