Экономический и политический кризис 1920-х гг. Переход к НЭПу

Какие важнейшие проблемы предстояло решить Советской России после окончания Гражданской войны? С какими целями предлагал Ленин провести изъятие церковных ценностей?

С целью получения денежных и материальных средств, которые пошли бы на решение социальных и экономических проблем, в частности голода, а также для подавления сопротивления со стороны духовенства и буржуазии.

1. Назовите главные последствия для России периода «великих потрясений» — Первой мировой войны, революции, Гражданской войны.

Главными последствиями для России периода «великих потрясения» стали слом политический системы самодержавия и строительство нового государства на принципах социализма, крах экономики (упадок с сельском хозяйстве и промышленном производстве), социальный кризис, упадок культуры и морали, огромные человеческие потери (жертвы войны и эмиграция).

2. Какие события современники назвали «малой Гражданской войной»?

«Малой Гражданской войной» современники называли период крестьянских выступление 1920-1921 гг.

3. Объясните термины «реквизиция», «денационализация».

Реквизиция — (от лат. requsitio — требование) — вид экспроприации, означающей изъятие органами государственной власти либо органами местного самоуправления имущества у собственника с выплатой ему стоимости такого имущества

Денационализация — процесс, противоположный национализации – передача государственного имущества (промышленных предприятий, банков, земельных участков и т.п.) в собственность частным лицам

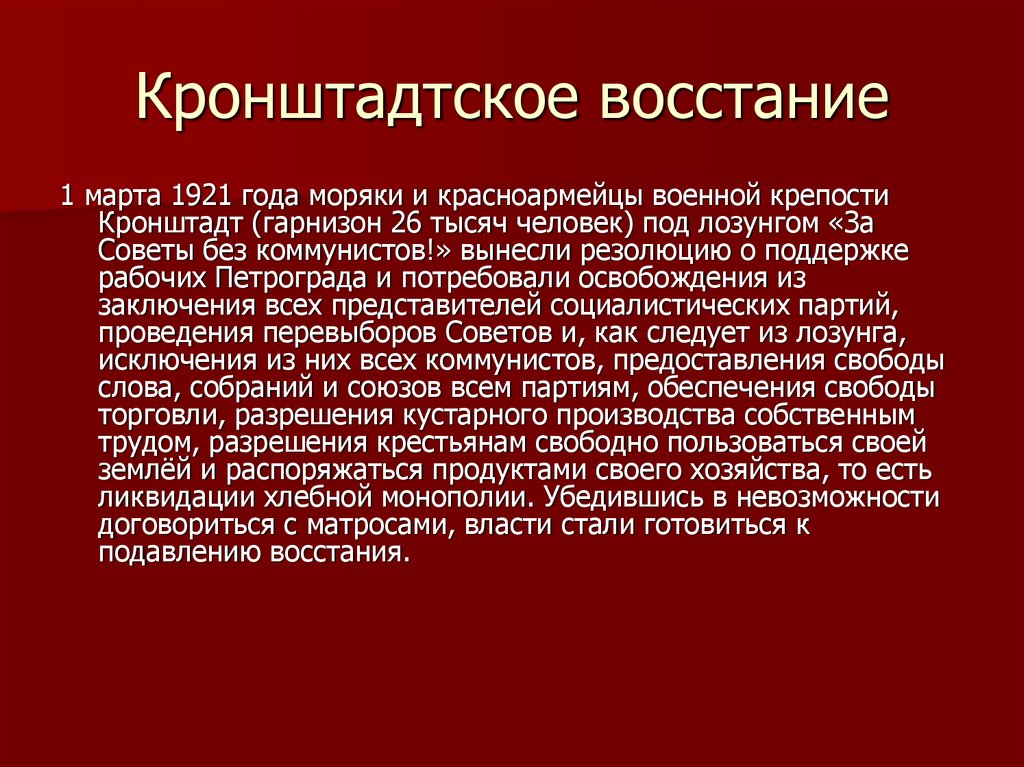

4. Расскажите о событиях в Кронштадте 1921 г.

В 1921 г. в Кронштадте произошло восстание моряков Красного Балтийского флота. Причиной восстания стало недовольство моряков большевистской политикой в экономике.

5. Какие главные противоречия выявило Кронштадтское восстание?

Главное противоречие, которые выявило Кронштадское восстание, заключалось в несовпадении политических и социально-экономических целей большевиков и настроений и ожиданий основной массы населения.

6. Приведите примеры из текста параграфа, подтверждающие наличие глубокого кризиса в Советской России после окончания Гражданской войны.

Глубокий кризис в Советской России после окончания Гражданской войны подтверждается такими примерами как массовый голод, спад производства и безработица среди рабочих, детская беспризорность, крестьянские волнения и восстания против большевистской политики в деревне, восстание в армии и на флоте (Кронштадское восстание).

1. О чём свидетельствует появление данного приказа?

Данный приказ свидетельствует о беспощадности советского командования к мятежникам.

2. Насколько оправданными представляются вам применяемые советской властью методы?

Хотя эффективность химического оружия при подавлении Тамбовского восстания была крайне низкой, а его применение, а точнее сама угроза применения, т.к. известно всего лишь несколько эпизодов с использованием газовых боеприпасов, давало скорее психологический эффект, тем не менее, этот метод нельзя считать оправданным, за его жестокость и бесчеловечность по отношению к собственному населению.

1. В чём причины кризиса политики, проводимой большевиками в годы военного коммунизма?

Причинами кризиса большевистской политики военного коммунизма стали усталость населения от чрезвычайных условий и жизни в условиях мобилизации, а также тем, что данная политика не способствовала восстановлению и нормальному функционированию экономики в мирных условиях после окончания Гражданкой войны.

2. Каковы были причины крестьянских выступлений в начале 1920-х гг.?

Причинами крестьянских выступлений в начале 1920-х гг. были: политика большевиков в деревне — продразверстка, деятельность продотрядов, а также, как итог этой политики, голод и снижение жизненного уровня в деревне в сочетании со значительными экономическими и политическими запретами для крестьян.

3. Почему Ленин считал, что Кронштадтский мятеж был опаснее для большевистской власти, чем Деникин, Юденич и Колчак, вместе взятые?

Ленин считал, что Кронштадтский мятеж был опаснее для большевистской власти, чем Деникин, Юденич и Колчак, вместе взятые, потому что понимал, что в этом восстании стихийное недовольство крестьян соединилось с военной силой армии. Лозунги восставших совпадали с программой меньшевиков и эсеров. Кронштадт показал реальную возможность объединения этих трёх сил: крестьяне, армия, рабочие и интеллигенция (которые разделяли взгляды меньшевиков и эсеров) против большевиков.

4. Из дополнительных информационных источников узнайте о судьбах участников Кронштадтского восстания.

Большая часть восставших бежала в Финляндию, а оттуда в страны Европы и Америки. Оставшиеся подверглись репрессиям. К расстрелу были приговорены 2103 человека и к различным срокам наказания 6459 человек. С весны 1922 началось массовое выселение жителей Кронштадта с острова. В течение последующих лет оставшиеся в живых участники кронштадтских событий позднее неоднократно вновь были репрессированы. Реабилитированы только в 1990-х годах.

5. Подготовьте сообщения, презентации об одном из видных командиров Красной Армии. Выясните, какова была его дальнейшая судьба.

Тухачевский Михаил Николаевич (4 февраля 1893 – 12 июня 1937)

Советский военачальник, военно-политический деятель, Маршал Советского Союза (1935).

Тухачевский прекрасно понял природу Гражданской войны и научился добиваться успеха в ее условиях навязыванием своей воли противнику и активными наступательными действиями.

Михаил Николаевич Тухачевский родился в имении Александровское Дорогобужского уезда Смоленской губернии в дворянской семье. Детство полководца прошло в Пензенской губернии, в поместье его бабушки Софьи Валентиновны, расположенном возле села Вражское Чембарского уезда. С детства Миша увлекался игрой на скрипке, астрономией, изобретательством и конструированием, занимался русской и французской борьбой. Тухачевский обучался в 1 пензенской гимназии, позднее в 10 московской гимназии и в 1 Московском императрицы Екатерины II кадетском корпусе, который окончил в 1912 г. За отличную учебу имя Тухачевского было занесено на мраморную доску корпуса. В том же году он поступил в Александровское военное училище. Окончив его в 1914 г., был произведен в подпоручики гвардии с выходом в Лейб-гвардии Семеновский полк.

Буквально через неделю после производства Тухачевского в офицеры началась Первая мировая война. Семеновский полк был направлен в Восточную Пруссию, а затем переназначен под Варшаву. В боях Тухачевский проявил себя как храбрый офицер. 19 февраля 1915 г. под Варшавой Тухачевский, руководивший боем после гибели командира, попал в плен. В плену он содержался вместе с будущим президентом Франции Шарлем де Голлем. Молодой гвардейский офицер, жаждавший подвигов и славы, на протяжении нескольких лет был вынужден бездействовать. В период плена Тухачевский совершил пять попыток побега. Лишь последняя оказалась удачной. В сентябре 1917 г. он пробрался в Швейцарию, откуда попал во Францию и при содействии русского военного агента во Франции графа А.А. Игнатьева через Великобританию и скандинавские страны вернулся в Россию. Тухачевский прибыл в запасной батальон Семеновского полка, стоявший в Петрограде, где был избран командиром роты, а затем демобилизовался и уехал в имение под Пензу.

Весной 1918 г. Тухачевский приехал в Москву, где решил связать свою дальнейшую судьбу с Красной армией. Пропустив, по сути, всю мировую войну, он не мог похвастаться ни наградами, ни чинами, которыми оказались отмечены уцелевшие офицеры-однополчане. При отмечавшихся современниками болезненном честолюбии, надменности, позерстве Тухачевского, его стремлении «играть роль», подражать Наполеону, несомненном карьеризме это оказалось значимым фактором, повлиявшим на дальнейший выбор. Возможно, не видя для себя перспектив у белых, Тухачевский сделал ставку на красных — и не прогадал. Судьба вознесла его, потенциально враждебного новой власти дворянина, в прошлом монархиста, офицера элитного гвардейского полка на вершину советского военно-политического Олимпа почти на два десятилетия. В годы Гражданской войны Тухачевским нередко двигало стремление показать свое превосходство старым генералам, руководившим армиями белых.

Уже 5 апреля 1918 г. он вступил в большевистскую партию. По всей видимости, сказались его карьерные устремления, т.к. ни в то время, ни через десять и двадцать лет вступление в партию еще не было обязательным даже для представителей высшего командного состава (таковым оно стало лишь после Великой Отечественной войны). И в дальнейшем Тухачевский к месту и не к месту демонстрировал свою преданность партийным идеалам. Бывшие офицеры, примкнувшие к партии большевиков, были настолько редким явлением, что Тухачевскому сразу предложили пост представителя военного отдела ВЦИК и работу в Кремле. Необходимо было инспектировать местные военные учреждения, что дало Тухачевскому представление о зарождавшейся Красной армии.

По всей видимости, сказались его карьерные устремления, т.к. ни в то время, ни через десять и двадцать лет вступление в партию еще не было обязательным даже для представителей высшего командного состава (таковым оно стало лишь после Великой Отечественной войны). И в дальнейшем Тухачевский к месту и не к месту демонстрировал свою преданность партийным идеалам. Бывшие офицеры, примкнувшие к партии большевиков, были настолько редким явлением, что Тухачевскому сразу предложили пост представителя военного отдела ВЦИК и работу в Кремле. Необходимо было инспектировать местные военные учреждения, что дало Тухачевскому представление о зарождавшейся Красной армии.

Вскоре, 27 мая, последовало новое ответственное назначение — военным комиссаром Московского района обороны, а 19 июня Тухачевский отправился на Восточный фронт в распоряжение командующего фронтом М.А. Муравьева для организации частей Красной армии в высшие соединения и руководства ими. 27 июня он принял этот пост командующего 1-й армией, действовавшей на Средней Волге. Во время произошедшего вскоре выступления Муравьева против красных Тухачевский был арестован мятежником в Симбирске и едва избежал расстрела как большевик. После того, как 11 июля Муравьев был убит, Тухачевский временно, до приезда И.И. Вацетиса, командовал фронтом.

Во время произошедшего вскоре выступления Муравьева против красных Тухачевский был арестован мятежником в Симбирске и едва избежал расстрела как большевик. После того, как 11 июля Муравьев был убит, Тухачевский временно, до приезда И.И. Вацетиса, командовал фронтом.

На долю Тухачевского и его соратников выпало не только создание и укрепление армии, но и реорганизация ее из разрозненных партизанских формирований в регулярное объединение. Тухачевский, не обладавший военно-административным опытом, опирался на высококвалифицированные кадры старых офицеров с высшим военным образованием. В подборе кадров проявил себя как талантливый организатор. При этом он любил находиться в боевых порядках, как бы наверстывая то, чего оказался почти лишен в мировую войну.

12 сентября войска Тухачевского взяли Симбирск — родной город большевистского лидера В.И. Ленина. Тухачевский не преминул в связи с этим отправить раненому после покушения Ленину поздравительную телеграмму о том, что взятие города — это ответ за одну из ран Ленина, а за вторую рану будет отвечено взятием Самары. В дальнейшем победы следовали одна за другой. Тухачевский взял Сызрань, белые отступали на Восток.

В дальнейшем победы следовали одна за другой. Тухачевский взял Сызрань, белые отступали на Восток.

В связи с ростом напряженности на Юге Тухачевский был назначен помощником командующего Южным фронтом, причем на фронте возглавил 8-ю армию, действовавшую под Воронежем против Донской армии. Интересно, что еще весной 1919 г. Тухачевский выступал за наступательные действия красных не через Донскую область, а через Донбасс на Ростов. В результате конфликта с командующим фронтом В.М. Гиттисом Тухачевский попросил перевода на другой фронт.

Он вновь оказался на Восточном фронте, теперь уже как командующий 5-й армией, действовавшей на направлении главного удара белых. Тухачевский успешно проявил себя при разгроме белых в ходе Бугурусланской, Бугульминской, Мензелинской, Бирской, Златоустовской, Челябинской, Омской операций. В результате серии побед белые из Поволжья были отброшены в Сибирь. За освобождение Поволжья и Урала и успехи в Челябинской операции Тухачевский был награжден орденом Красного Знамени, а в конце 1919 г. по итогам кампании был награжден почетным золотым оружием. 27-летний бывший подпоручик разгромил войска адмирала А.В. Колчака.

по итогам кампании был награжден почетным золотым оружием. 27-летний бывший подпоручик разгромил войска адмирала А.В. Колчака.

Армия Тухачевского обладала мощным политическим составом — сюда было собрано наибольшее количество коммунистов в сравнении с другими армиями фронта. На Восточном фронте Тухачевский сотрудничал с другим самородком на высших постах РККА — М.В. Фрунзе. Вместе с тем уже в это время проявился строптивый характер честолюбивого военачальника. Тухачевский, например, вступил в конфликт с командовавшим непродолжительное время фронтом бывшим генералом А.А. Самойло. В итоге союза Тухачевского с членами РВС фронта, не принимавшими Самойло (вместо прежнего командующего С.С. Каменева), последний был отозван.

После разгрома Колчака Тухачевский в начале 1920 г. вновь направлен на Юг, где возглавил Кавказский фронт. В его задачи входило завершение разгрома белых армий Юга России под командованием генерала А.И. Деникина. После ликвидации сопротивления белых на Кавказе Тухачевский издал приказ 11-й армии, входившей в состав фронта, занять Азербайджан, что и было сделано. Впрочем, в это время Тухачевский был направлен спасать Советскую Россию на новый участок — на Западный фронт, где все более напряженно складывалась борьба с поляками.

Впрочем, в это время Тухачевский был направлен спасать Советскую Россию на новый участок — на Западный фронт, где все более напряженно складывалась борьба с поляками.

На пост командующего этим фронтом Тухачевский был назначен 28 апреля. К этому времени он завоевал репутацию одного из лучших большевистских полководцев. На вверенном Тухачевскому фронте были сконцентрированы самые сильные в республике специалисты Генерального штаба, опытный командный состав. Предпринятое Тухачевским стремительное наступление привело Красную армию за месяц от Березины до Вислы. В первой половине августа 1920 г. части Тухачевского оказались фактически под стенами Варшавы, однако для взятия польской столицы не хватило сил.

Полководческому почерку Тухачевского были присущи глубокие таранные удары при быстром вводе в бой резервов (впоследствии Тухачевский выступил разработчиком теории глубокого боя), что приводило к истощению войск и разного рода неожиданностям, которые нечем было парировать. Этот подход получил развитие в концепции последовательных операций, при которой силы противника последовательно истощаются в следующих одно за другим сражениях. На практике Тухачевский реализовал эту концепцию в борьбе с колчаковскими войсками.

Этот подход получил развитие в концепции последовательных операций, при которой силы противника последовательно истощаются в следующих одно за другим сражениях. На практике Тухачевский реализовал эту концепцию в борьбе с колчаковскими войсками.

Неоднократно предпринимались Тухачевским (и против белых, и против поляков), но не увенчивались успехом и попытки широкого окружения противника. Современники отмечали не только глубокий ум молодого советского полководца, но и его склонность к авантюрным предприятиям. В целом Тухачевский прекрасно понял природу Гражданской войны и научился добиваться успеха в ее условиях навязыванием своей воли противнику и активными наступательными действиями. В этом отношении его авантюризм порой благотворно влиял на результаты операций. При этом Тухачевский всегда опирался на высококвалифицированные штабные коллективы. Вопрос о полководческих способностях лично самого Тухачевского остается открытым. Неизвестно и то, как он мог бы себя проявить в качестве полководца на большой войне, кардинально отличавшейся от войны Гражданской.

Конец Гражданской войны ознаменовался для Тухачевского руководством ликвидацией Кронштадтского восстания и подавлением восстания тамбовских крестьян (при этом ограниченно применялись удушливые газы, но не в виде масштабных и уничтожающих все живое газобаллонных атак, как представляется по опыту Первой мировой войны, а в форме обстрелов химическими снарядами, широко применявшимися в Гражданскую войну как красными, так и белыми).

В ходе Гражданской войны и особенно после нее Тухачевский стал активно выступать на военно-научном поприще. Одна за другой выходят его книги «Война классов», «Маневр и артиллерия». И здесь он тесно сотрудничал с ведущими военно-научными кадрами страны. Так, его ближайшим сотрудником был известный военный ученый В.К. Триандафиллов. Углубленное знакомство Тухачевского с военно-научным миром связано с периодом его руководства Военной академией РККА.

В 1922-1924 гг. Тухачевский командовал Западным фронтом, причем его вмешательства в политическую жизнь страны крайне опасалась партийная верхушка, увязшая во внутренних дрязгах и борьбе. Тухачевский действительно обладал политическими амбициями. За ним велось негласное наблюдение, собирался компрометирующий материал. В результате в самый напряженный период противоборства сторонников И.В. Сталина и Л.Д. Троцкого Тухачевский оказался совершенно пассивен. В 1924 г. он стал помощником начальника Штаба РККА, а в 1925-1928 гг. — начальником Штаба РККА. Несмотря на занятость, Тухачевский находил время и для военно-педагогической работы, читал лекции слушателям академии. В мае 1928 г. он командующий войсками Ленинградского военного округа.

Тухачевский действительно обладал политическими амбициями. За ним велось негласное наблюдение, собирался компрометирующий материал. В результате в самый напряженный период противоборства сторонников И.В. Сталина и Л.Д. Троцкого Тухачевский оказался совершенно пассивен. В 1924 г. он стал помощником начальника Штаба РККА, а в 1925-1928 гг. — начальником Штаба РККА. Несмотря на занятость, Тухачевский находил время и для военно-педагогической работы, читал лекции слушателям академии. В мае 1928 г. он командующий войсками Ленинградского военного округа.

В 1931 г. Тухачевский стал заместителем наркома обороны СССР К.Е. Ворошилова. По инициативе Тухачевского в армии внедрялась новая техника. Войска перевооружались и переоснащались авиацией, танками, артиллерией. Поддержкой Тухачевского пользовались такие новаторские для того времени разработки как воздушные десанты, радиолокация, реактивные средства боя, ракетная техника, противовоздушная оборона, торпедоносная авиация. Вместе с тем Тухачевскому было присуще и избыточное прожектерство, порой далекое от реальности (достаточно отметить, что в 1919 г. он, по свидетельству осведомленного современника, предложил большевистскому руководству проект введения в стране язычества, а в 1930 г. выдвинул абсурдную программу годичной нормы танкостроения в стране в 100 000 танков путем бронирования тракторов — таким способом он рассчитывал на практическое воплощение теории глубокой операции).

он, по свидетельству осведомленного современника, предложил большевистскому руководству проект введения в стране язычества, а в 1930 г. выдвинул абсурдную программу годичной нормы танкостроения в стране в 100 000 танков путем бронирования тракторов — таким способом он рассчитывал на практическое воплощение теории глубокой операции).

В ноябре 1935 г. Тухачевский стал Маршалом Советского Союза. В 1937 г. Тухачевский по ложному обвинению в подготовке военно-фашистского заговора против руководства СССР был арестован и расстрелян (реабилитирован в 1957 г.). Причиной репрессий стали амбиции Тухачевского, выходившие за должностные рамки, его несомненный авторитет, лидерство в высшем командном составе и многолетние тесные связи с другими высокопоставленными военачальниками, грозившие военным переворотом. При этом никаким иностранным шпионом он, конечно, не являлся.

Как справедливо отмечал знавший его А.И. Тодорский, «Тухачевскому не суждено было дожить до Великой Отечественной войны. Но Тухачевский вместе с ее героями громил фашистские армии. На врагов обрушилась техника, которую вместе с партией и народом строил Тухачевский. Солдаты и полководцы уничтожали неприятеля, опираясь на советское военное искусство, большой вклад в которое внес Тухачевский».

Но Тухачевский вместе с ее героями громил фашистские армии. На врагов обрушилась техника, которую вместе с партией и народом строил Тухачевский. Солдаты и полководцы уничтожали неприятеля, опираясь на советское военное искусство, большой вклад в которое внес Тухачевский».

Trojden | Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу: Горинов М. М. — 10 класс

Какие важнейшие проблемы предстояло решить Советской России после окончания Гражданской войны?

1. Последствия мировой войны, революции, Гражданской войны для демографии и экономики России. «Разорение, нужда, обнищание» — так характеризовал сложившееся после окончания Гражданской войны положение В. И. Ленин. К 1921 г. население России по сравнению с осенью 1917 г. сократилось более чем на 10 млн человек, промышленное производство уменьшилось в 7 раз; в полнейшем упадке был транспорт; добыча угля и нефти находилась на уровне конца XIX в.; резко сократились посевные площади, валовая продукция сельского хозяйства составляла 67 % довоенного уровня. Народ был измучен. На протяжении ряда лет люди жили впроголодь. Не хватало одежды, обуви, медикаментов. Весной и летом 1921 г. в Поволжье разразился страшный голод.

Народ был измучен. На протяжении ряда лет люди жили впроголодь. Не хватало одежды, обуви, медикаментов. Весной и летом 1921 г. в Поволжье разразился страшный голод.

Последствия Гражданской войны сказались и на городе. Из-за нехватки сырья и топлива закрылись многие предприятия. В феврале 1921 г. остановились 64 самых крупных завода Петрограда, в том числе и Путиловский. Рабочие оказались на улице. Многие из них уехали в деревню в поисках пропитания. В 1921 г. Москва потеряла половину своих рабочих, Петроград — две трети. Упала производительность труда. В некоторых отраслях она достигала лишь 20 % от довоенного уровня.

Одним из трагических последствий военных лет была детская беспризорность. В начале 1920-х гг. в Советской республике насчитывалось до 7 млн беспризорных детей. Это явление приобрело такие угрожающие масштабы, что во главе Комиссии по улучшению жизни детей, призванной бороться с беспризорностью, был поставлен председатель ВЧК Ф. Э. Дзержинский.

2. Власть и церковь. В 1921 г. патриарх обратился к главам христианских церквей с призывом помочь голодающим. Созданный им церковный комитет помощи голодающим поднял всю верующую Россию.

Власть и церковь. В 1921 г. патриарх обратился к главам христианских церквей с призывом помочь голодающим. Созданный им церковный комитет помощи голодающим поднял всю верующую Россию.

В ответ в феврале 1922 г. Совнарком принял декрет о конфискации церковных ценностей в пользу голодающих. Исполнение декрета вылилось в некоторых местах в грабёж церковного имущества. В течение трёх месяцев произошло более тысячи столкновений верующих с отрядами, проводящими реквизиции. Ленин использовал эти события для решающего удара по церкви.

ИЗ ЗАПИСКИ В. И. ЛЕНИНА. 19 МАРТА 1922

Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны!) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией и не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления… Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать.

Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать.

С какими целями предлагал Ленин провести изъятие церковных ценностей?

В апреле—мае 1922 г. в Москве и в июле в Петрограде были организованы судебные процессы, ряд крупных церковных иерархов приговорили к смертной казни по обвинению в контрреволюционной деятельности. Патриарх Тихон был взят под домашний арест, а затем переведён в тюрьму.

Усилилась антирелигиозная пропаганда, был создан Союз воинствующих безбожников, стал выпускаться массовый журнал «Безбожник». После смерти патриарха Тихона в 1925 г. власти не допустили выборов нового патриарха. Принявший патриаршие обязанности митрополит Пётр был выслан на Соловки.

3. Крестьянские восстания. Страшный голод в Поволжье был спровоцирован не только сильной засухой, но прежде всего тем, что после конфискации излишков продукции осенью у крестьян не осталось ни зерна для посевов, ни желания обрабатывать землю. От голода погибло более 5 млн человек.

От голода погибло более 5 млн человек.

Опись изъятых церковных ценностей. 1922 г.

Особенно напряжённая обстановка сложилась в Тамбовской губернии, где лето 1920 г. выдалось засушливым. Когда тамбовские крестьяне получили план продразвёрстки, не учитывающий этого обстоятельства, они взбунтовались. Во главе крестьянского восстания встал бывший начальник милиции Кирсановского уезда Тамбовской губернии эсер А. С. Антонов.

Одновременно вспыхнули крестьянские восстания в Поволжье, на Дону, Кубани, в Западной и Восточной Сибири, на Урале, в Белоруссии, Карелии, Средней Азии. На Украине действовала Повстанческая армия Н. И. Махно. Период крестьянских выступлений 1920—1921 гг. был назван современниками «малой Гражданской войной». Крестьянские отряды объединялись в настоящие армии, штурмовали и захватывали города, выдвигали политические требования, формировали органы власти.

Союз трудового крестьянства Тамбовской губернии так определял свою основную задачу: «Свержение власти коммунистов-большевиков, доведших страну до нищеты, гибели и позора». Крестьянские отряды Поволжья выдвинули лозунг замены советской власти Учредительным собранием. В Западной Сибири крестьяне требовали установления «истинного народовластия» — крестьянской диктатуры, созыва Учредительного собрания, денационализации промышленности, уравнительного землепользования. Тобольский крестьянский штаб выступал за советскую власть без коммунистов и иных политических партий.

Крестьянские отряды Поволжья выдвинули лозунг замены советской власти Учредительным собранием. В Западной Сибири крестьяне требовали установления «истинного народовластия» — крестьянской диктатуры, созыва Учредительного собрания, денационализации промышленности, уравнительного землепользования. Тобольский крестьянский штаб выступал за советскую власть без коммунистов и иных политических партий.

На подавление крестьянских восстаний были брошены части Красной Армии. Боевыми операциями командовали известные красные командиры — М. Н. Тухачевский, И. Э. Якир, И. П. Уборевич и др. В широких масштабах применялись методы массового устрашения населения — взятие заложников, расстрелы родственников «бандитов», высылка на Север целых деревень, им сочувствовавших.

4. Кронштадтское восстание. Вскоре ситуация ещё более осложнилась: недовольство охватило армию, затем пролетариат. Усилилось стачечное движение, в забастовках участвовали сотни тысяч человек. Причём недовольство первыми выразили Петроград и Кронштадт — «краса и гордость пролетарской революции», надёжная военная опора большевиков.

28 февраля 1921 г. на линкоре «Петропавловск» было созвано собрание. Его председатель — старший писарь С. М. Петриченко — огласил резолюцию: немедленные перевыборы Советов тайным голосованием, так как «настоящие Советы не выражают волю рабочих и крестьян»; свобода слова и печати; освобождение «политических заключённых — членов социалистических партий»; ликвидация продразвёрстки и продотрядов; свобода торговли, свобода для крестьян обрабатывать землю и иметь скот; власть Советам, а не партиям. Главной идеей восставших стала ликвидация монополии большевиков на власть.

1 марта эта резолюция была принята на совместном митинге гарнизона и жителей города. Делегация кронштадтцев, посланная в Петроград, где шли массовые забастовки рабочих, была арестована. В ответ Кронштадт создаёт Временный революционный комитет.

Эпизод штурма Кронштадта

Советское правительство объявило кронштадтское движение мятежом и ввело осадное положение в Петрограде. Всякие переговоры с «мятежниками» были отвергнуты, а прибывший в Петроград Л. Д. Троцкий выдвинул ультиматум: «Только безусловно сдавшиеся могут рассчитывать на милость Советской республики». В противном случае мятеж будет разгромлен «вооружённой рукой».

Д. Троцкий выдвинул ультиматум: «Только безусловно сдавшиеся могут рассчитывать на милость Советской республики». В противном случае мятеж будет разгромлен «вооружённой рукой».

На ультиматум Кронштадт не ответил. Тогда на берег Финского залива стали стягивать войска. Для руководства операцией по штурму крепости прибыли главнокомандующий Красной Армией С. С. Каменев и командующий Западным фронтом М. Н. Тухачевский. Военные специалисты не могли не понимать, сколь велики будут жертвы. Но всё же приказ идти на штурм был отдан. Красноармейцы наступали по рыхлому мартовскому льду, на открытом пространстве, под беспрерывным огнём. Первый штурм оказался неудачен. Во втором штурме принимали участие делегаты X съезда РКП(б). 18 марта Кронштадт прекратил сопротивление. Около 6—8 тыс. матросов ушли в Финляндию, более 2,5 тыс. человек были взяты в плен. Их ожидала суровая кара.

5. Переход к новой экономической политике. События весны 1921 г. были расценены большевиками как серьёзный политический кризис. Кронштадтский мятеж, по определению Ленина, был опаснее для большевистской власти, чем Деникин, Юденич и Колчак, вместе взятые: в нём стихийное недовольство крестьян соединилось с военной силой армии. Его лозунги совпадали с программой меньшевиков и эсеров. Кронштадт показал реальную возможность объединения этих трёх сил. Ленин первым понял опасность. Он извлёк из событий два принципиальных урока. Для сохранения власти необходимо, во-первых, идти на соглашение с крестьянством и, во-вторых, ужесточить борьбу со всеми, кто не согласен с политикой большевиков.

Кронштадтский мятеж, по определению Ленина, был опаснее для большевистской власти, чем Деникин, Юденич и Колчак, вместе взятые: в нём стихийное недовольство крестьян соединилось с военной силой армии. Его лозунги совпадали с программой меньшевиков и эсеров. Кронштадт показал реальную возможность объединения этих трёх сил. Ленин первым понял опасность. Он извлёк из событий два принципиальных урока. Для сохранения власти необходимо, во-первых, идти на соглашение с крестьянством и, во-вторых, ужесточить борьбу со всеми, кто не согласен с политикой большевиков.

В марте 1921 г. на X съезде РКП(б) Ленин объявил о переходе к новой экономической политике (нэпу).

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Эпоха «великих потрясений» привела к разорению России. После победы в Гражданской войне большевики столкнулись с активным неприятием политики военного коммунизма со стороны значительной части населения, прежде всего большинства крестьянства. Выход был найден в переходе к новой экономической политике.

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

1. Назовите главные последствия для России периода «великих потрясений» — Первой мировой войны, революции, Гражданской войны. 2. Какие события современники назвали «малой Гражданской войной»? 3. Объясните термины «реквизиция», «денационализация».

4. Расскажите о событиях в Кронштадте 1921 г. 5. Какие главные противоречия выявило Кронштадтское восстание? 6. Приведите примеры из текста параграфа, подтверждающие наличие глубокого кризиса в Советской России после окончания Гражданской войны.

Работаем с картой

Покажите на карте районы крестьянских выступлений, Кронштадт.

Изучаем документ

ПРИКАЗ КОМАНДОВАНИЯ ВОЙСКАМИ ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИИ ОТ 12 ИЮНЯ 1921 г., ПОДПИСАННЫЙ М. Н. ТУХАЧЕВСКИМ

Остатки разбитых банд и отдельные бандиты, сбежавшие из деревень, где восстановлена Советская власть, собираются в лесах и оттуда производят набеги на мирных жителей. Для немедленной очистки лесов приказываю:

Для немедленной очистки лесов приказываю:

1. Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми удушливыми газами, точно рассчитывать, чтобы облако удушливых газов распространялось полностью по всему лесу, уничтожая всё, что в нём пряталось.

2. Инспектору артиллерии немедленно подать на места потребное количество баллонов с ядовитыми газами и нужных специалистов.

1. О чём свидетельствует появление данного приказа? 2. Насколько оправданными представляются вам применяемые советской властью методы?

Думаем, сравниваем, размышляем

1. В чём причины кризиса политики, проводимой большевиками в годы военного коммунизма?

2. Каковы были причины крестьянских выступлений в начале 1920-х гг.?

3. Почему Ленин считал, что Кронштадтский мятеж был опаснее для большевистской власти, чем Деникин, Юденич и Колчак, вместе взятые?

4. Из дополнительных информационных источников узнайте о судьбах участников Кронштадтского восстания.

5. Подготовьте сообщения, презентации об одном из видных командиров Красной Армии. Выясните, какова была его дальнейшая судьба.

Выясните, какова была его дальнейшая судьба.

Предыдущая

СтраницаСледующая

СтраницаОглавление

Письмо и ответ о восстании в Кронштадте

В редакцию:

Хотя я, по общему признанию, непрофессионал в отношении знания истории русской революции, мне любопытна позиция Четвертого Интернационала в отношении подлинного сопротивления рабочего класса против курс, который взяла революция. Особенно меня интересует официальная позиция в отношении Кронштадтского восстания. Насколько я их читал, резолюции кронштадтских повстанцев ни в чем не нарушали социалистического учения. Они кажутся мне более направленными на установление рабочего и крестьянского контроля над ресурсами, продуктами их труда и т. д., чем современная большевистская программа. Однако они были жестоко подавлены с полного разрешения Ленина и Троцкого, которые призывали к безоговорочной капитуляции, иначе мятежники будут перебиты «как куропатки».

Кроме того, я читал, что контроль заводов со стороны рабочих советов должен был, по Ленину, подчиняться государственному контролю, что кажется предательством самых основных социалистических идеалов. Я также читал высказывание Троцкого о том, что партия должна находиться под «бдительным контролем сверху», призыв к иерархической власти, который звучит очень похоже на обычную политику капиталистических стран. Признаюсь, мое чтение, к сожалению, на этот счет ограничено, так что эти примеры могут быть вырваны из контекста. Однако создается впечатление, что ранняя большевистская мысль заложила корень авторитаризма, из которого впоследствии вырос сталинизм, корень, саму природу которого, как я всегда предполагал, стремится уничтожить социализм.

Я также читал высказывание Троцкого о том, что партия должна находиться под «бдительным контролем сверху», призыв к иерархической власти, который звучит очень похоже на обычную политику капиталистических стран. Признаюсь, мое чтение, к сожалению, на этот счет ограничено, так что эти примеры могут быть вырваны из контекста. Однако создается впечатление, что ранняя большевистская мысль заложила корень авторитаризма, из которого впоследствии вырос сталинизм, корень, саму природу которого, как я всегда предполагал, стремится уничтожить социализм.

Спасибо за ваше время и ответ, если это возможно.

(Примечание: Очевидно, я не ставлю противостояние белых Революции и интервенцию союзников в район окруженного Архангельска в один ряд с подлинной, левой оппозицией. Мотивы аристократов, монархистов, капиталистических элит, помещиков , а империалисты самоочевидны в своей продажности и жажде власти.)

БК

Уважаемый читатель,

Ваше письмо с вопросом о троцкистском анализе Кронштадтского восстания поднимает очень важные вопросы. Противопоставляя русскую революцию бюрократическому режиму, рухнувшему в 1991, мы основываемся на анализе того, что произошло с революцией 1917 года: как революционный режим стал контрреволюционным и действительно стал самой важной опорой мирового капитализма.

Противопоставляя русскую революцию бюрократическому режиму, рухнувшему в 1991, мы основываемся на анализе того, что произошло с революцией 1917 года: как революционный режим стал контрреволюционным и действительно стал самой важной опорой мирового капитализма.

Есть те, кто утверждает, как, по-видимому, и вы, что рабочий класс никогда не брал власть в России в 1917 году. Есть также те, кто утверждает, что рабочая революция действительно имела место, но такие события, как подавление в 1921 году означает, что рабочий класс потерял власть. Мы не согласны ни с одной из этих интерпретаций.

Подробно

Лев Троцкий

Лев Троцкий (1879-1940) был соруководителем русской революции 1917 года, социалистическим противником Иосифа Сталина, основателем Четвертого Интернационала и стратегом мировой социалистической революции.

Подробнее

Без понимания исторического значения русской революции невозможно объяснить события 1921 года, когда на карту была поставлена судьба этой первой попытки построения социализма.

Октябрь 1917 года стал первым успешным захватом власти рабочим классом. Однако мировой капитализм порвался вначале в самом слабом звене, и революционное правительство столкнулось с огромными препятствиями даже на первых шагах к социализму. Непосредственная судьба революции висела на волоске в течение трех лет, во время гражданской войны, в которой контрреволюционным армиям повсюду помогали как крупные, так и некоторые мелкие империалистические державы. Само собой разумеется, что большевики были вынуждены принимать самые жесткие меры для защиты революции.

Кронштадтское восстание произошло вскоре после успешного завершения Гражданской войны. В марте 1921 года моряки военно-морской базы под Петроградом (позднее Ленинград, а ныне Санкт-Петербург) подняли мятеж против советской власти, выступая против многих мер, вызванных Гражданской войной.

Кронштадтские моряки были одними из самых надежных сторонников Октябрьской революции, но за прошедшие годы многие опытные революционные деятели и бойцы либо погибли, либо были отозваны из вооруженных сил на штабные должности в правительстве, экономике и партия. Их место заняли новобранцы из крестьянства, сильно пострадавшего от войны и принесенных ею огромных экономических потрясений и жертв.

Их место заняли новобранцы из крестьянства, сильно пострадавшего от войны и принесенных ею огромных экономических потрясений и жертв.

Как позже пояснял Троцкий, Кронштадтский мятеж также «привлек в свои ряды немалое количество большевиков», сбитых с толку и деморализованных событиями. Аналогичный кризис разразился на Украине, как заметил Троцкий, «в случае с Махно и другими потенциально революционными элементами, которые, возможно, действовали из лучших побуждений, но определенно действовали злонамеренно».

Троцкий всегда утверждал, что подавление Кронштадтского мятежа было трагической необходимостью. Альтернативой, по его утверждению, была капитуляция Октябрьской революции, потому что, как он выразился, «несколько сомнительных анархистов и эсеров [крестьянских эсеров] спонсировали восставшую горстку реакционных крестьян и солдат».

Кронштадтское восстание не имело программы защиты и распространения революции в международном масштабе. В той мере, в какой претензии матросов были оправданы и понятны, кто был в них виноват? Страна была обескровлена Гражданской войной и империалистической интервенцией. Революция боролась за свою жизнь, опираясь прежде всего на перспективу помощи рабочего класса в передовых капиталистических странах Запада. Враги революции стремились использовать разочарование, отразившееся в Кронштадте, для восстановления капиталистического господства в России, повлекшего за собой самые кровавые расправы над рабочим классом.

Революция боролась за свою жизнь, опираясь прежде всего на перспективу помощи рабочего класса в передовых капиталистических странах Запада. Враги революции стремились использовать разочарование, отразившееся в Кронштадте, для восстановления капиталистического господства в России, повлекшего за собой самые кровавые расправы над рабочим классом.

Большевики сразу же извлекли уроки из этого болезненного эпизода. Они видели в восстании признак нарастания и взрывоопасности противоречий внутри революции, главным образом между рабочим классом и гораздо более многочисленным крестьянством. Новая экономическая политика, принятая в этот период, была попыткой наладить отношения с крестьянством. Период «военного коммунизма», когда экономическая жизнь была полностью подчинена нуждам гражданской войны, сменился частичным восстановлением рынка, что неизбежно повлекло за собой новые проблемы.

В течение всего этого периода рабочее государство оставалось изолированным. Меры, навязанные большевикам, таили в себе серьезные опасности для революции. Политическая битва Ленина, когда он боролся со смертельной болезнью за несколько месяцев до своей смерти, показывает, что он хорошо это осознавал. Революция боролась за выживание, но тем временем внутри партийного и государственного аппарата рос бюрократизм, и советская бюрократия в конце концов задушила большевистскую партию и революцию.

Политическая битва Ленина, когда он боролся со смертельной болезнью за несколько месяцев до своей смерти, показывает, что он хорошо это осознавал. Революция боролась за выживание, но тем временем внутри партийного и государственного аппарата рос бюрократизм, и советская бюрократия в конце концов задушила большевистскую партию и революцию.

Пожертвуйте в 25-летний фонд МСВС

Посмотрите видео, в котором работники со всего мира объясняют, почему вы должны делать пожертвования в МСВС.

Пожертвуйте сегодня

Революционные лидеры не безошибочны. Некоторые меры большевиков, такие как запрещение партийных фракций в марте 1921 года, шаг, который Троцкий также защищал как временную необходимость, также содержали в себе серьезные опасности для партийной демократии. Факт остается фактом: революционное правительство столкнулось с огромными трудностями, пытаясь выстоять против мировой реакции. По мере того, как продолжалась изоляция Советского государства, бюрократия использовала запрет фракций для укрепления своего контроля над партией. Тогда сталинизм обратил свой огонь прежде всего на самых преданных борцов за социализм. В следующие 15 лет это должно было завершиться контрреволюционной кровавой баней Московских процессов и Большими чистками конца XIX века.30-х годов, когда сотни тысяч революционеров заплатили своими жизнями за преданность делу интернационального социализма.

Тогда сталинизм обратил свой огонь прежде всего на самых преданных борцов за социализм. В следующие 15 лет это должно было завершиться контрреволюционной кровавой баней Московских процессов и Большими чистками конца XIX века.30-х годов, когда сотни тысяч революционеров заплатили своими жизнями за преданность делу интернационального социализма.

Возможно, что иной тактический курс мог бы избежать кровавого противостояния в Кронштадте, а запрет фракций, сначала временный, усилил опасность для революции, усилив бюрократические тенденции. Однако существует огромная политическая и моральная разница между революционным насилием и мерами самосохранения, навязанными большевикам, и контрреволюционным курсом сталинистов.

Вопрос о Кронштадте связан и с другими историческими вопросами, главным образом с ролью анархизма. Ваша интерпретация Кронштадта очень сильно вытекает из ваших анархистских концепций. Троцкий довольно сильно писал об отношениях между социализмом и анархизмом. Позвольте мне довольно подробно процитировать его статью «Сталинизм и большевизм», написанную в 1937 году. В ходе ответа тем, кто отождествлял сталинизм с Октябрьской революцией и ее большевистским руководством, Троцкий остановился на вопросе о социализме и его отношении к государственному власть. Он показал, что именно определенные экономические и политические условия, а не просто государство как абстрактное зло, привели к росту сталинизма.

В ходе ответа тем, кто отождествлял сталинизм с Октябрьской революцией и ее большевистским руководством, Троцкий остановился на вопросе о социализме и его отношении к государственному власть. Он показал, что именно определенные экономические и политические условия, а не просто государство как абстрактное зло, привели к росту сталинизма.

«Анархисты, со своей стороны, пытаются видеть в сталинизме органический продукт не только большевизма и марксизма, но и «государственного социализма» вообще. Они готовы заменить бакунинскую патриархальную «федерацию платных коммун» более «современная федерация свободных Советов. Но они по-прежнему против централизованной государственной власти. Действительно, одна ветвь «государственного» марксизма, социал-демократия, придя к власти, стала открытой агентурой капитализма. Другая породила новую привилегированную касты. Очевидно, что источник зла лежит в государстве. С широкой исторической точки зрения в этом рассуждении есть доля истины. Государство как аппарат принуждения есть несомненный источник политической и моральной заразы. относится, как показал опыт, и к рабочему государству. Следовательно, можно сказать, что сталинизм есть продукт такого состояния общества, при котором общество еще не могло вырваться из смирительной рубашки государства. Позиция, ничего не дающая для оценки большевизма или марксизма, характеризует лишь общий культурный уровень человечества и прежде всего — соотношение сил между пролетариатом и буржуазией. Соглашаясь с анархистами в том, что государство, даже рабочее государство, есть порождение классового варварства и что настоящая человеческая история начнется с уничтожения государства, мы имеем еще во всю силу вопрос: какими путями и методами приведет, в конце концов, к уничтожению государства?…

относится, как показал опыт, и к рабочему государству. Следовательно, можно сказать, что сталинизм есть продукт такого состояния общества, при котором общество еще не могло вырваться из смирительной рубашки государства. Позиция, ничего не дающая для оценки большевизма или марксизма, характеризует лишь общий культурный уровень человечества и прежде всего — соотношение сил между пролетариатом и буржуазией. Соглашаясь с анархистами в том, что государство, даже рабочее государство, есть порождение классового варварства и что настоящая человеческая история начнется с уничтожения государства, мы имеем еще во всю силу вопрос: какими путями и методами приведет, в конце концов, к уничтожению государства?…

«Марксисты полностью согласны с анархистами в отношении конечной цели: ликвидации государства. Марксисты «государственники» лишь в той мере, в какой нельзя добиться ликвидации государства, просто игнорируя его. Опыт сталинизма не опровергает учения марксизма, а подтверждает его инверсией Революционное учение, которое учит пролетариат правильно ориентироваться в обстановке и активно извлекать из нее пользу, не содержит, конечно, никакой автоматической гарантии победы. применение этого учения. При этом победу нельзя мыслить как единичное событие. Ее надо рассматривать в перспективе исторической эпохи. Рабочее государство — на низшей экономической основе и окруженное империализмом превратилась в жандармерию сталинизма…

применение этого учения. При этом победу нельзя мыслить как единичное событие. Ее надо рассматривать в перспективе исторической эпохи. Рабочее государство — на низшей экономической основе и окруженное империализмом превратилась в жандармерию сталинизма…

«Выводить сталинизм из большевизма или из марксизма — это то же самое, что в более широком смысле выводить контрреволюцию из революции. Либерально-консервативное, а позднее реформистское мышление всегда характеризовалось этим клише. Из-за классовой структуры общества, революции всегда порождали контрреволюции. Не указывает ли это, спрашивает логик, на некий внутренний изъян революционного метода? Однако ни либералам, ни реформистам не удалось пока изобрести более экономический метод».

Мир сильно изменился за 80 лет, прошедших с октября 1917 года, и за 60 лет, прошедших с тех пор, как Троцкий написал эти слова. Однако основной исторический прогноз остается абсолютно правильным. Я призываю всех читателей МСВС изучить эту жизненно важную статью, а также другие основные работы Троцкого, в том числе Преданная революция , Новый курс , Уроки октября и Третий Интернационал После Ленина .

Сталинизму удалось после более чем шести десятилетий похоронить Октябрьскую революцию, но представителям и апологетам капитализма нечего праздновать ни в постсталинской России, ни где-либо еще. «Ни либералам, ни реформистам не удалось… изобрести более «экономический метод». путь вперед, чем они были в годы сразу после 1917. Мы не можем игнорировать государство, а должны бороться, как часть интернационально объединенного рабочего класса, за создание условий социального равенства и культурного развития человечества, которые приведут к исчезновению государства и государственного принуждения навсегда.

С уважением,

Фред Мазелис

За Партию Социалистического Равенства

Подпишитесь на электронную рассылку новостей МСВС

Hue and Cry Over Kronstadt | [Книга] Марксизм и анархизм

Индекс

- [Книга] Марксизм и анархизм

- Введение

- Теория марксизма и анархизма

- Анархизм и социализм (Плеханов)

- Маркс против Бакунина

- Об авторитете

- Анархизм и социализм (Ленин)

- Майкл Альберт и Парекон

- Почему марксисты выступают против индивидуального терроризма

- Марксизм и прямое действие

- Необходимое обсуждение с нашими товарищами-синдикалистами

- Анархо-синдикалистские предрассудки снова!

- Коммунизм и синдикализм

- Принципиальные ошибки синдикализма

- Монат переходит Рубикон

- Ошибки правых элементов Коммунистической лиги в профсоюзном вопросе

- Коммунистический Интернационал — ИРМ 9 0091 Махно Анархисты, Кронштадт, и положение крестьян в послереволюционной России

- Шум и плач над Кронштадтом

- Кронштадт: Троцкий был прав!

- Кем был Махно и за что он выступал?

- Уроки Испании: последнее предупреждение

- Троцкий «Класс, партия и руководство»

- Все страницы

Страница 19 из 23

Лев Троцкий

«Народный фронт» доносчиков

Кампания вокруг Кронштадта ведется с неослабевающей силой в определенных кругах. Казалось бы, Кронштадтский мятеж произошел не семнадцать лет назад, а только вчера. В кампании с одинаковым усердием и под одним и тем же лозунгом участвуют анархисты, русские меньшевики, левые социал-демократы Лондонского бюро, отдельные грубияны, газета Милюкова, а иногда и крупная капиталистическая печать. Своего рода «Народный фронт»!

Казалось бы, Кронштадтский мятеж произошел не семнадцать лет назад, а только вчера. В кампании с одинаковым усердием и под одним и тем же лозунгом участвуют анархисты, русские меньшевики, левые социал-демократы Лондонского бюро, отдельные грубияны, газета Милюкова, а иногда и крупная капиталистическая печать. Своего рода «Народный фронт»!

Только вчера я наткнулся на следующие строки в мексиканском еженедельнике, одновременно реакционно-католическом и «демократическом»: «Троцкий приказал расстрелять 1500 (?) кронштадтских матросов, этих чистейших из чистых. Его политика, когда он был у власти, ничем не отличалась от нынешней политики Сталина». К такому же выводу, как известно, приходят и левые анархисты. Когда я впервые в печати кратко ответил на вопросы Венделина Томаса, члена нью-йоркской следственной комиссии, газета русских меньшевиков тотчас встала на защиту кронштадтских матросов и… Венделина Томаса. В том же духе выступила газета Милюкова. Анархисты атаковали меня с еще большей силой. Все эти авторитеты утверждают, что мой ответ был совершенно бесполезен. Это единодушие тем более примечательно, что анархисты защищают в символе Кронштадта настоящий антигосударственный коммунизм; меньшевики во время Кронштадтского восстания открыто стояли за реставрацию капитализма; а Милюков и теперь стоит за капитализм.

Все эти авторитеты утверждают, что мой ответ был совершенно бесполезен. Это единодушие тем более примечательно, что анархисты защищают в символе Кронштадта настоящий антигосударственный коммунизм; меньшевики во время Кронштадтского восстания открыто стояли за реставрацию капитализма; а Милюков и теперь стоит за капитализм.

Как может Кронштадтское восстание вызвать такую изжогу у анархистов, меньшевиков и «либеральных» контрреволюционеров одновременно? Ответ прост: все эти группировки заинтересованы в том, чтобы скомпрометировать единственное подлинно революционное течение, которое никогда не отрекалось от своего знамени, не шло на компромиссы со своими врагами и одно представляло будущее. Именно поэтому среди запоздалых обличителей моего кронштадтского «преступления» так много бывших революционеров или semi — революционеры, люди, потерявшие свою программу и свои принципы и считающие необходимым отвлечь внимание от деградации II Интернационала или вероломства испанских анархистов. Открыто присоединиться к этой кампании вокруг Кронштадта сталинцы пока не могут, но и они, конечно, с удовольствием потирают руки; ибо удары направлены против «троцкизма», против революционного марксизма, против Четвертого Интернационала!

Открыто присоединиться к этой кампании вокруг Кронштадта сталинцы пока не могут, но и они, конечно, с удовольствием потирают руки; ибо удары направлены против «троцкизма», против революционного марксизма, против Четвертого Интернационала!

Почему именно эта пестрая братия ухватилась именно за Кронштадт? За годы революции мы не раз сталкивались с казаками, крестьянами, даже с некоторыми слоями рабочих (некоторые группы рабочих с Урала организовали добровольческий полк в армии Колчака!). Антагонизм между рабочими-потребителями и крестьянами-производителями и продавцами хлеба лежал в основном в корне этих конфликтов. Под давлением нужды и лишений сами рабочие эпизодически делились на враждебные лагеря в зависимости от крепких или слабых связей с деревней. Красная Армия также оказалась под влиянием деревни. За годы гражданской войны не раз приходилось разоружать недовольные полки. Введение «новой экономической политики» (НЭП) ослабило трения, но далеко не устранило их. Наоборот, оно подготовило почву для возрождения кулака и привело в начале этого десятилетия к возобновлению гражданской войны в деревне. Кронштадтское восстание было только эпизод в истории взаимоотношений пролетарского города и мелкобуржуазной деревни. Понять этот эпизод можно только в связи с общим ходом развития классовой борьбы во время революции.

Кронштадтское восстание было только эпизод в истории взаимоотношений пролетарского города и мелкобуржуазной деревни. Понять этот эпизод можно только в связи с общим ходом развития классовой борьбы во время революции.

Кронштадт отличался от длинного ряда других мелкобуржуазных движений и восстаний только большим внешним эффектом. Проблема здесь заключалась в морской крепости под самим Петроградом. Во время восстания издавались прокламации и велись радиопередачи. Спешащие из Петрограда эсеры и анархисты украшали восстание «благородными» фразами и жестами. Все это оставило следы в печати. С помощью этих «документальных» материалов (т. е. фальшивых ярлыков) нетрудно построить легенду о Кронштадте, тем более возвеличенную, что в 1917 имя Кронштадт было окружено революционным ореолом. Недаром цитируемый выше мексиканский журнал иронически называет кронштадтских матросов «чистейшими из чистых».

Игра на революционном авторитете Кронштадта — одна из отличительных черт этой поистине шарлатанской кампании. Анархисты, меньшевики, либералы, реакционеры пытаются представить дело так, будто в начале 1921 года большевики обратили свое оружие против тех самых кронштадтских матросов, которые обеспечили победу Октябрьскому восстанию. Отсюда отправная точка для всех последующих лжи. Кто хочет разгадать эту ложь, тот должен прежде всего прочесть статью тов. Дж.Г. Райт в New International (февраль 1938 г.). Моя проблема в другом: я хочу описать характер кронштадтского восстания с более общей точки зрения.

Анархисты, меньшевики, либералы, реакционеры пытаются представить дело так, будто в начале 1921 года большевики обратили свое оружие против тех самых кронштадтских матросов, которые обеспечили победу Октябрьскому восстанию. Отсюда отправная точка для всех последующих лжи. Кто хочет разгадать эту ложь, тот должен прежде всего прочесть статью тов. Дж.Г. Райт в New International (февраль 1938 г.). Моя проблема в другом: я хочу описать характер кронштадтского восстания с более общей точки зрения.

Социально-политические группировки в Кронштадте

Революцию «делает» непосредственно меньшинство . Однако успех революции возможен только там, где это меньшинство находит большую или меньшую поддержку или хотя бы дружественный нейтралитет со стороны большинства. Сдвиг на разных этапах революции, как и переход от революции к контрреволюции, прямо определяется изменением политических отношений между меньшинством и большинством, между авангардом и классом.

Среди кронштадтских матросов было три политических слоя: пролетарские революционеры, некоторые с серьезным прошлым и подготовкой; промежуточное большинство, преимущественно крестьянское по происхождению; и, наконец, реакционеры, дети кулаков, лавочников и попов. В царское время порядок на броненосцах и в крепости мог поддерживаться лишь до тех пор, пока офицерство, действуя через реакционные слои старшин и матросов, подвергало своему влиянию или террору широкий промежуточный слой, изолируя таким образом революционеров, главным образом машинисты, артиллеристы и электрики, т. е. преимущественно городские рабочие.

В царское время порядок на броненосцах и в крепости мог поддерживаться лишь до тех пор, пока офицерство, действуя через реакционные слои старшин и матросов, подвергало своему влиянию или террору широкий промежуточный слой, изолируя таким образом революционеров, главным образом машинисты, артиллеристы и электрики, т. е. преимущественно городские рабочие.

Ход восстания на броненосце «Потемкин» в 1905 г. целиком основывался на отношениях между этими тремя слоями, т. е. на борьбе между пролетарскими и мелкобуржуазно-реакционными крайностями за влияние на более многочисленный середняцкий слой. Кто не понял этой проблемы, пронизывающей все революционное движение на флоте, тому лучше молчать о проблемах русской революции вообще. Ибо это была сплошь и в значительной степени остается борьбой пролетариата и буржуазии за влияние на крестьянство. В советский период буржуазия выступала главным образом в облике кулаков (т. е. верхушки мелкой буржуазии), «социалистической» интеллигенции, а теперь — в виде «коммунистической» бюрократии. Таков основной механизм революции на всех ее этапах. На флоте оно приняло более централизованное и, следовательно, более драматическое выражение.

Таков основной механизм революции на всех ее этапах. На флоте оно приняло более централизованное и, следовательно, более драматическое выражение.

Политический состав Кронштадтского Совета отражал состав гарнизона и экипажей. Руководство советами уже летом 1917 г. принадлежало большевистской партии, которая опиралась на лучшие слои матросов и включала в свои ряды многих освобожденных из каторжных тюрем революционеров из подполья. Но я, кажется, припоминаю, что даже в дни Октябрьского восстания большевики составляли менее половины Кронштадтского Совета. Большинство составляли эсеры и анархисты. В Кронштадте вообще не было меньшевиков. Партия меньшевиков ненавидела Кронштадт. Официальные эсеры, впрочем, относились к ней не лучше. Кронштадтские эсеры быстро перешли в оппозицию Керенскому и образовали одну из ударных бригад так называемых «левых» эсеров. Они опирались на крестьянскую часть флота и береговой гарнизон. Что касается анархистов, то они были самой разношерстной группой. Среди них были настоящие революционеры, вроде Жука и Железнякова, но это были элементы, наиболее тесно связанные с большевиками. Большинство кронштадтских «анархистов» представляли городскую мелкую буржуазию и стояли на более низкой революционной ступени, чем эсеры. Председатель совета был человеком беспартийным, «сочувствующим анархистам», а по существу мирным мелким писарем, прежде служившим царской власти, а теперь служившим… революции. Полное отсутствие меньшевиков, «левый» характер эсеров, анархистская окраска мелкобуржуазных были обусловлены остротой революционной борьбы на флоте и господствующим влиянием пролетарских слоев матросов.

Среди них были настоящие революционеры, вроде Жука и Железнякова, но это были элементы, наиболее тесно связанные с большевиками. Большинство кронштадтских «анархистов» представляли городскую мелкую буржуазию и стояли на более низкой революционной ступени, чем эсеры. Председатель совета был человеком беспартийным, «сочувствующим анархистам», а по существу мирным мелким писарем, прежде служившим царской власти, а теперь служившим… революции. Полное отсутствие меньшевиков, «левый» характер эсеров, анархистская окраска мелкобуржуазных были обусловлены остротой революционной борьбы на флоте и господствующим влиянием пролетарских слоев матросов.

Изменения в годы гражданской войны

Этой социально-политической характеристики Кронштадта, которую при желании можно было бы обосновать и проиллюстрировать многими фактами и документами, уже достаточно, чтобы осветить потрясения, происходившие в Кронштадте в годы гражданской войны и в результате которой его физиономия изменилась до неузнаваемости. Именно об этой важной стороне вопроса запоздалые обвинители не говорят ни слова, частью по неведению, частью по злобе.

Именно об этой важной стороне вопроса запоздалые обвинители не говорят ни слова, частью по неведению, частью по злобе.

Да, Кронштадт вписал героическую страницу в историю революции. Но гражданская война начала планомерное обезлюдение Кронштадта и всего Балтийского флота. Уже в дни Октябрьского восстания на помощь Москве направлялись отряды кронштадтских матросов. Затем на Дон, на Украину, были отправлены другие отряды для реквизиции хлеба и организации местной власти. Сначала казалось, что Кронштадт неисчерпаем. С разных фронтов посылал десятки телеграмм о мобилизации новых «надежных» отрядов из числа петербургских рабочих и балтийских матросов. Но начиная с 1918, и во всяком случае не позднее 1919 года, фронты стали жаловаться на то, что новые контингенты «кронштадтцев» неудовлетворительны, требовательны, недисциплинированы, ненадежны в бою и приносят больше вреда, чем пользы. После ликвидации Юденича (зимой 1919 г.) Балтийский флот и Кронштадтский гарнизон лишились всех революционных сил. Все элементы из них, которые хоть сколько-нибудь годились, были брошены против Деникина на юге. Если в 1917–1918 годах кронштадтский матрос стоял значительно выше среднего уровня Красной Армии и составлял костяк ее первых отрядов, а также костяк советской власти во многих районах, то матросы, остававшиеся в «мирном» Кронштадте до начало 1921, не вписавшись ни в один из фронтов гражданской войны, стояла к этому времени на уровне, значительно более низком, в общем, чем средний уровень Красной Армии, и включала в себя большой процент совершенно деморализованных элементов, носивших эффектные колокольчики. — нижние брюки и спортивная стрижка.

Все элементы из них, которые хоть сколько-нибудь годились, были брошены против Деникина на юге. Если в 1917–1918 годах кронштадтский матрос стоял значительно выше среднего уровня Красной Армии и составлял костяк ее первых отрядов, а также костяк советской власти во многих районах, то матросы, остававшиеся в «мирном» Кронштадте до начало 1921, не вписавшись ни в один из фронтов гражданской войны, стояла к этому времени на уровне, значительно более низком, в общем, чем средний уровень Красной Армии, и включала в себя большой процент совершенно деморализованных элементов, носивших эффектные колокольчики. — нижние брюки и спортивная стрижка.

Деморализация, основанная на голоде и спекуляции, в целом сильно возросла к концу гражданской войны. Так называемые «мешочники» (мелкие спекулянты) превратились в социальную болезнь, грозящую задушить революцию. Именно в Кронштадте, где гарнизон ничего не делал и имел все необходимое, деморализация приняла особенно большие размеры. Когда обстановка в голодном Петрограде стала очень критической, Политбюро не раз обсуждало возможность получения «внутреннего займа» из Кронштадта, где еще оставалось некоторое количество старой провизии. Но делегаты петроградских рабочих ответили: «Добротой от них ничего не получишь. Они спекулируют тканью, углем и хлебом. В настоящее время в Кронштадте всякая сволочь подняла голову». Такова была реальная ситуация. Это не было похоже на сладкие идеализации после события.

Но делегаты петроградских рабочих ответили: «Добротой от них ничего не получишь. Они спекулируют тканью, углем и хлебом. В настоящее время в Кронштадте всякая сволочь подняла голову». Такова была реальная ситуация. Это не было похоже на сладкие идеализации после события.

К Балтийскому флоту в качестве «добровольцев» присоединились бывшие моряки из Латвии и Эстонии, опасавшиеся отправки на фронт и готовившиеся к переходу на свою новую буржуазную родину, в Латвию и Эстонию. Эти элементы были по существу враждебны Советской власти и в полной мере проявили эту враждебность в дни Кронштадтского восстания… Кроме них, были многие тысячи латышских рабочих, в основном бывших батраков, проявивших беспримерный героизм на всех фронтах гражданской войны. Мы не должны поэтому мазать под одну гребенку латышских рабочих и «кронштадтцев». Мы должны признать социальные и политические различия.

Социальные корни восстания

Задача серьезного исследователя состоит в том, чтобы определить, исходя из объективных обстоятельств, общественно-политический характер Кронштадтского мятежа и его место в развитии революции. Без этого «критика» сводится к сентиментальному плачу пацифистского толка в духе Александра Беркмана, Эммы Гольдман и их позднейших подражателей. Эти господа не имеют ни малейшего представления о критериях и методах научного исследования. Они цитируют воззвания повстанцев, как благочестивые проповедники цитируют Священное Писание. Они жалуются, кроме того, что я не принимаю во внимание «документы», т. е. евангелие Махно и других апостолов. Принимать документы «во внимание» не значит принимать их за чистую монету. Маркс сказал, что нельзя судить ни о партиях, ни о народах по тому, что они говорят о себе. Характер партии гораздо больше определяется ее социальным составом, ее прошлым, ее отношением к различным классам и слоям, чем ее устными и письменными заявлениями, особенно в критический момент гражданской войны. Если бы, например, мы стали принимать за чистое золото бесчисленные прокламации Негрина, Компани, Гарсии Оливера и К°, мы должны были бы признать этих господ горячими друзьями социализма.

Без этого «критика» сводится к сентиментальному плачу пацифистского толка в духе Александра Беркмана, Эммы Гольдман и их позднейших подражателей. Эти господа не имеют ни малейшего представления о критериях и методах научного исследования. Они цитируют воззвания повстанцев, как благочестивые проповедники цитируют Священное Писание. Они жалуются, кроме того, что я не принимаю во внимание «документы», т. е. евангелие Махно и других апостолов. Принимать документы «во внимание» не значит принимать их за чистую монету. Маркс сказал, что нельзя судить ни о партиях, ни о народах по тому, что они говорят о себе. Характер партии гораздо больше определяется ее социальным составом, ее прошлым, ее отношением к различным классам и слоям, чем ее устными и письменными заявлениями, особенно в критический момент гражданской войны. Если бы, например, мы стали принимать за чистое золото бесчисленные прокламации Негрина, Компани, Гарсии Оливера и К°, мы должны были бы признать этих господ горячими друзьями социализма. Но на самом деле они его коварные враги.

Но на самом деле они его коварные враги.

В 1917–1918 годах революционные рабочие руководили крестьянскими массами не только флота, но и всей страны. Крестьяне захватывали и делили землю чаще всего под руководством солдат и матросов, прибывавших в их родные края. Реквизиции хлеба только начинались, и притом главным образом у помещиков и кулаков. Крестьяне смирились с реквизициями, как с временным злом. Но гражданская война затянулась на три года. Город почти ничего не дал деревне и забрал у нее почти все, главным образом на нужды войны. Крестьяне одобряли «большевиков», но все больше враждебно относились к «коммунистам». Если в предшествующий период рабочие вели вперед крестьян, то теперь крестьяне тащили рабочих назад. Только благодаря этой перемене настроений белые смогли частично привлечь на свою сторону крестьян и даже полукрестьян-полурабочих Урала. Это настроение, т. е. неприязнь к городу, питало движение Махно, который захватывал и грабил поезда, предназначенные для фабрик, заводов и Красной Армии, рвал железнодорожные пути, расстреливал коммунистов и т. д. Конечно, Махно называл это Анархистская борьба с «государством». В действительности это была борьба разъяренного мелкого собственника против диктатуры пролетариата. Аналогичное движение возникло и в ряде других районов, особенно в Тамбовском, под знаменем «эсеров». Наконец, в разных частях страны действовали так называемые «зеленые» крестьянские отряды. Они не хотели признавать ни красных, ни белых и сторонились городских партий. «Зеленые» иногда встречались с белыми и получали от них сильные удары, но никакой пощады от красных они, конечно, не получали. Как мелкая буржуазия экономически перемалывалась между жерновами крупного капитала и пролетариата, так и крестьянские партизанские отряды распылялись между Красной Армией и Белой.

д. Конечно, Махно называл это Анархистская борьба с «государством». В действительности это была борьба разъяренного мелкого собственника против диктатуры пролетариата. Аналогичное движение возникло и в ряде других районов, особенно в Тамбовском, под знаменем «эсеров». Наконец, в разных частях страны действовали так называемые «зеленые» крестьянские отряды. Они не хотели признавать ни красных, ни белых и сторонились городских партий. «Зеленые» иногда встречались с белыми и получали от них сильные удары, но никакой пощады от красных они, конечно, не получали. Как мелкая буржуазия экономически перемалывалась между жерновами крупного капитала и пролетариата, так и крестьянские партизанские отряды распылялись между Красной Армией и Белой.

Только совсем поверхностный человек может увидеть в бандах Махно или в Кронштадтском мятеже борьбу между абстрактными принципами анархизма и «государственного социализма». На самом деле эти движения были конвульсиями крестьянской мелкой буржуазии, желавшей, конечно, освободиться от капитала, но в то же время не желавшей подчиняться диктатуре пролетариата. Мелкая буржуазия не знает конкретно, чего она хочет, и не может знать в силу своего положения. Вот почему она так охотно прикрывала путаницу своих требований и надежд то анархистским знаменем, то народническим, то просто «зеленым». Противопоставляя себя пролетариату, она пыталась под всеми этими знаменами повернуть назад колесо революции.

Мелкая буржуазия не знает конкретно, чего она хочет, и не может знать в силу своего положения. Вот почему она так охотно прикрывала путаницу своих требований и надежд то анархистским знаменем, то народническим, то просто «зеленым». Противопоставляя себя пролетариату, она пыталась под всеми этими знаменами повернуть назад колесо революции.

Контрреволюционный характер Кронштадтского мятежа

Непроходимых перегородок, разделяющих разные социальные и политические слои Кронштадта, конечно же, не было. В Кронштадте еще имелось некоторое количество квалифицированных рабочих и техников, обслуживающих машины. Но даже они методом отрицательного отбора были определены как политически неблагонадежные и малопригодные для гражданской войны. Из этих элементов вышли некоторые «руководители» восстания. Однако это вполне естественное и неизбежное обстоятельство, на которое торжествующе указывают некоторые обвинители, ни на йоту не меняет антипролетарского характера восстания. Если не обманывать себя претенциозными лозунгами, фальшивыми ярлыками и т. п., то мы увидим, что Кронштадтское восстание было не чем иным, как вооруженной реакцией мелкой буржуазии на тяготы социальной революции и суровость пролетарской диктатуры.

п., то мы увидим, что Кронштадтское восстание было не чем иным, как вооруженной реакцией мелкой буржуазии на тяготы социальной революции и суровость пролетарской диктатуры.

Именно в этом и заключался смысл кронштадтского лозунга «Советы без коммунистов», который тотчас подхватили не только эсеры, но и буржуазные либералы. Как довольно дальновидный представитель капитала, профессор Милюков понимал, что освободить советы от руководства большевиков значило бы в короткий срок разрушить сами советы. Опыт русских Советов периода господства меньшевиков и эсеров и, тем более, опыт советов Германии и Австрии при господстве социал-демократии доказали это. Социально-революционно-анархистские советы могли служить лишь мостом от пролетарской диктатуры к капиталистической реставрации. Никакой другой роли они не могли играть, независимо от «идей» их участников. Таким образом, Кронштадтское восстание носило контрреволюционный характер.

С классовой точки зрения, которая, не в обиду почтенным эклектикам, остается основным критерием не только политики, но и истории, чрезвычайно важно противопоставить поведение Кронштадта поведению Петрограда в те критические дни. Весь руководящий слой рабочих также был вырван из Петрограда. Голод и холод царили в опустевшей столице, может быть, даже свирепее, чем в Москве. Героический и трагический период! Все были голодны и раздражительны. Все были недовольны. На заводах было глухое недовольство. Подпольщики, присланные эсерами и белыми офицерами, пытались связать военное восстание с движением недовольных рабочих.

Весь руководящий слой рабочих также был вырван из Петрограда. Голод и холод царили в опустевшей столице, может быть, даже свирепее, чем в Москве. Героический и трагический период! Все были голодны и раздражительны. Все были недовольны. На заводах было глухое недовольство. Подпольщики, присланные эсерами и белыми офицерами, пытались связать военное восстание с движением недовольных рабочих.

Кронштадтская газета писала о баррикадах в Петрограде, о тысячах убитых. Пресса всего мира провозгласила то же самое. На самом деле произошло прямо противоположное. Кронштадтское восстание не привлекло петроградских рабочих. Это отталкивало их. Расслоение шло по классовому признаку. Рабочие сразу почувствовали, что кронштадтские мятежники стоят по ту сторону баррикад, — и поддержали Советскую власть. Политическая изоляция Кронштадта была причиной его внутренней неуверенности и военного поражения.

НЭП и Кронштадтское восстание

Виктор Серж, пытающийся, казалось бы, произвести некий синтез анархизма, ПОУМизма и марксизма, очень неудачно вмешался в полемику о Кронштадте. По его мнению, введение нэпа на год раньше могло предотвратить Кронштадтское восстание. Давайте признаем это. Но такие советы очень легко давать после мероприятия. Правда, как вспоминает Виктор Серж, переход к нэпу я предлагал еще в 1920. Но я совсем не был заранее уверен в его успехе. Для меня не было секретом, что лекарство может оказаться более опасным, чем сама болезнь. Когда я встретил сопротивление вождей партии, я не стал апеллировать к рядовым, чтобы избежать мобилизации мелкой буржуазии против рабочих. Потребовался опыт последующих двенадцати месяцев, чтобы убедить партию в необходимости нового курса. Но замечательно то, что именно анархисты всего мира смотрели на нэп как на… измену коммунизму. Но теперь защитники анархистов обвиняют нас в том, что мы не ввели нэп годом раньше.

По его мнению, введение нэпа на год раньше могло предотвратить Кронштадтское восстание. Давайте признаем это. Но такие советы очень легко давать после мероприятия. Правда, как вспоминает Виктор Серж, переход к нэпу я предлагал еще в 1920. Но я совсем не был заранее уверен в его успехе. Для меня не было секретом, что лекарство может оказаться более опасным, чем сама болезнь. Когда я встретил сопротивление вождей партии, я не стал апеллировать к рядовым, чтобы избежать мобилизации мелкой буржуазии против рабочих. Потребовался опыт последующих двенадцати месяцев, чтобы убедить партию в необходимости нового курса. Но замечательно то, что именно анархисты всего мира смотрели на нэп как на… измену коммунизму. Но теперь защитники анархистов обвиняют нас в том, что мы не ввели нэп годом раньше.

В 1921 году Ленин не раз открыто признавал, что упорная защита партией методов военного коммунизма стала большой ошибкой. Но имеет ли значение это изменение? Каковы бы ни были непосредственные или отдаленные причины кронштадтского мятежа, по самой своей сути он представлял смертельную опасность для диктатуры пролетариата. Только потому, что она допустила политическую ошибку, разве пролетарская революция должна была покончить жизнь самоубийством, чтобы наказать себя?

Только потому, что она допустила политическую ошибку, разве пролетарская революция должна была покончить жизнь самоубийством, чтобы наказать себя?

А может быть, достаточно было сообщить кронштадтским матросам об нэповских декретах, чтобы их усмирить? Иллюзия! Сознательной программы у повстанцев не было и не могло быть по самой природе мелкой буржуазии. Они и сами не понимали ясно, что их отцам и братьям прежде всего нужна была свободная торговля. Они были недовольны и растеряны, но выхода не видели. Более сознательные, т. е. правые элементы, действовавшие за кулисами, хотели реставрации буржуазного режима. Но вслух об этом не говорили. «Левое» крыло требовало ликвидации дисциплины, «вольных советов» и улучшения пайков. Режим нэпа мог лишь постепенно усмирить крестьянство, а вслед за ним и недовольные части армии и флота. Но для этого нужны были время и опыт.