ВОЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА —[ Военная история ]— Ростунов И. И. и др. История Северной войны 1700–1721 гг.

Заключение

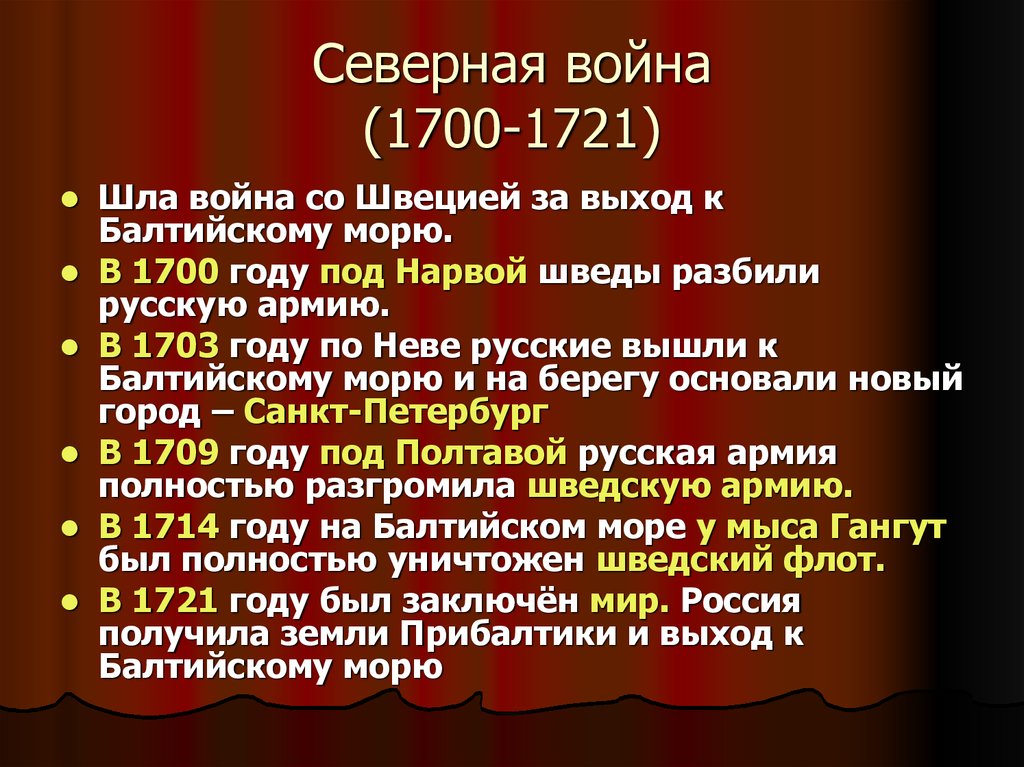

Победа России в Северной войне 1700–1721 гг. имела огромное значение. Она укрепила международный авторитет страны, выдвинув ее в число крупнейших европейских держав. Внешним выражением этого было изменение ее названия: с 1721 г. она официально стала именоваться Российской империей. Большая заслуга в успешном завершении длительной борьбы за Балтийское побережье принадлежит Петру I. Это хорошо понимали современники. В дни торжеств по случаю заключения Ништадтского мира Сенат поднес ему титул «Отца отечества, императора Всероссийского, Петра Великого».

Выражая благодарность, Петр I обращал внимание своих сподвижников на необходимость не почивать на лаврах, а продолжать неустанно укреплять страну. «Надеясь на мир, сказал он, не надлежит ослабевать в воинском деле… надлежит трудитца о пользе и прибытке общем … от чего облехчен будет народ»{525}.

Северная война 1700–1721 гг. была тяжелым испытанием для России. Она потребовала громадных жертв и лишений, которые целиком легли на плечи трудящихся масс. На военные расходы уходило четыре пятых всего государственного бюджета. Население платило различные налоги, несло многочисленные повинности. Бесправное положение и усиление крепостнической эксплуатации вызывали вооруженные выступления трудящихся масс. В 1705–1706 гг. происходило Астраханское восстание, в 1705–1711 гг. Башкирское восстание. Особенно мощным было крестьянское восстание под руководством К. А. Булавина 1707–1708 гг.

Война сложное общественное явление. Она является продолжением политики иными, а именно насильственными, средствами. Такими средствами служат армия и флот. Их использование для достижения политических целей и приводит к вооруженной борьбе, составляющей главное содержание всякой войны. Исход этой борьбы во многом определяется способностью государства выставить достаточно мощные и хорошо подготовленные средства ведения военных действий.

Но наличия материальных средств еще недостаточно для победы на войне. Крайне важно также умело эти средства использовать. Огромную роль здесь играют полководцы. Их искусство один из основных факторов достижения успеха в вооруженной борьбе. Наглядным примером тому служит полководческая деятельность Петра I. «Идея исторической необходимости, писал В. И. Ленин, ничуть не подрывает роли личности в истории: [183] история вся слагается именно из действии личностей, представляющих из себя несомненно деятелей»{526}.

В Северной войне раскрылись и получили всестороннее развитие замечательные дарования Петра I как политика и военного стратега. Он проявил глубокое понимание войны, правильно оценивал международную обстановку и ее влияние на вооруженную борьбу. Стратегия Петра I определялась государственной политикой и основывалась на мобилизации всех сил и средств страны для достижения поставленных задач. Победы русского оружия, связанные с именем Петра I, одна из наиболее славных и героических страниц боевого прошлого нашей страны.

Стратегия Петра I носила решительный характер и была направлена главным образом на разгром живой силы врага. Основным средством уничтожения противника было сражение, к которому Петр I готовился тщательно и осмотрительно, считая его «зело опасным делом». Широко практиковался метод ликвидации неприятельских группировок по частям, а также действия подвижных летучих отрядов по тылам вражеских войск.

Петр I был противником кордонной системы ведения войны, господствовавшей тогда в странах Западной Европы. Он не разбрасывал свои войска, а умело сосредоточивал их на решающем направлении. В зависимости от обстановки применялись различные способы стратегических действий. Так, в первые годы Северной войны Петр I искусно осуществлял стратегическую оборону, рассчитанную на изматывание врага и выигрыш времени с целью создания благоприятных условий для перехода в наступление. В дальнейшем, когда были накоплены достаточные силы и получен необходимый боевой опыт, велось стратегическое наступление, которое завершилось блистательной победой русского оружия.

В прямой зависимости от стратегии находилась тактика русской армии. Пехота для боя строилась в две линии, каждая из которых имела четыре шеренги. Между этими линиями, составлявшими основу боевого порядка, иногда располагались дополнительные линии из гренадеров. Полковая артиллерия находилась в интервалах батальонов, с которыми и продвигалась во время боя. Полевая артиллерия часто занимала позиции впереди и на флангах боевого построения пехоты. Конница обычно выстраивалась на флангах поэскадронно двумя шеренгами в развернутом строго. Резервом служила третья линия. В его состав нередко включалась конница. Линейный боевой порядок, принятый в русской армии при Петре I, имел лишь внешнее сходство с линейным боевым порядком западноевропейских армий. Он имел резерв и частные линии (линии частных поддержек), что делало его более устойчивым. Полки и батальоны обладали относительной самостоятельностью, могли действовать как на ровной, так и на пересеченной местности.

Большое значение Петр I придавал рукопашному бою. Если [184] в западноевропейских армиях багинет, а потом штык применялись в интересах обороны, то в русской армии штык служил активным наступательным средством борьбы. Для пехоты стало правилом после залпа из ружей наносить штыковой удар. Пехотная атака была основана на умелом сочетании движения, огня и штыкового удара.

Огромные успехи были достигнуты в области военно-инженерного искусства. Русская армия умело осуществляла осаду крепостей, широко используя инженерные методы и массированный огонь артиллерии для подготовки последующего штурма. Высокое мастерство было проявлено и в организации обороны крепостей. Замечательным примером тому служит героическая оборона Полтавы. Большое развитие получила полевая и крепостная фортификация.

Боевой опыт, накопленный вооруженными силами России в годы Северной войны, нашел свое теоретическое обобщение в двух важнейших документах Воинском уставе 1716 г. и Морском уставе 1720 г. 19 (30) июля 1716 г. в Петербурге вышел в свет «Устав воинский». Этот документ, а также изданные годом раньшее «Артикул воинский» и «Об экзерциции», объединенные вместе, и составили Воинский устав 1716 г. «Устав воинский» содержит положения об организации армии, легкого корпуса корволанта, корпуса-резерва, дивизии и бригады, артиллерии и инженерного дела, о правах и обязанностях высших чинов полевого управления армии. Подробно рассматриваются вопросы, связанные с проведением походов, устройством лагерей, расквартированием войск и их снабжением, порядком несения гарнизонной и караульной служб.

и Морском уставе 1720 г. 19 (30) июля 1716 г. в Петербурге вышел в свет «Устав воинский». Этот документ, а также изданные годом раньшее «Артикул воинский» и «Об экзерциции», объединенные вместе, и составили Воинский устав 1716 г. «Устав воинский» содержит положения об организации армии, легкого корпуса корволанта, корпуса-резерва, дивизии и бригады, артиллерии и инженерного дела, о правах и обязанностях высших чинов полевого управления армии. Подробно рассматриваются вопросы, связанные с проведением походов, устройством лагерей, расквартированием войск и их снабжением, порядком несения гарнизонной и караульной служб.

«Артикул воинский» включает положения военного права. Он открывается указом Петра I с объявлением текста присяги, в которой подчеркнута мысль о высоком значении военной службы, призванной обеспечивать государственные интересы страны. Излагаются общие обязанности военнослужащих, виды воинских преступлений и наказаний. Специальный раздел составляют «Главы процессов», посвященные военному судопроизводству. Заключительный раздел устава, носящий название «Об экзерциции», рассматривает обучение войск, организацию маршей, нрава и обязанности должностных лиц полка.

Заключительный раздел устава, носящий название «Об экзерциции», рассматривает обучение войск, организацию маршей, нрава и обязанности должностных лиц полка.

Таким образом, Воинский устав 1716 г. охватывал почти все стороны жизни армии и утверждал порядок, основанный на соблюдении строгой воинской дисциплины. Все военнослужащие должны были хорошо знать свои обязанности и неуклонно выполнять требования устава. За нарушение уставных положений виновные подвергались суровым наказаниям. В то же время Петр I обращал внимание на необходимость проявлять разумную инициативу, действовать, исходя из конкретной обстановки, не придерживаться устава «яко слепой стены», «ибо там порядки писаны, а времян и случаев нет». В истории военного искусства петровский устав сыграл большую роль. Он закрепил организационные [185] основы русской регулярной армии, определил систему ее обучения и воспитания.

Не менее важное значение имел и Морской устав 1720 г. Его созданию предшествовала длительная работа по обобщению опыта строительства и боевой деятельности русского регулярного военно-морского флота.

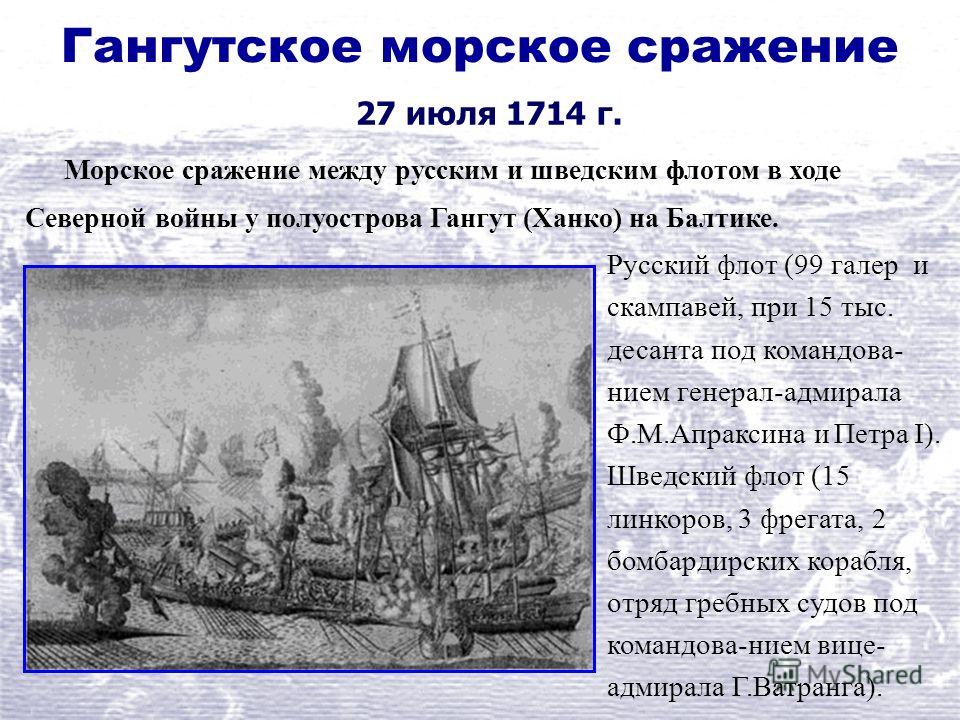

В предисловии к «Инструкции» указывалось, что она издается для правильной организации управления флотом и ведения войны на море. 1714 г., ознаменованный знаменитой Гангутской победой, был богат указами и постановлениями, совершенствовавшими организацию флота и службу на кораблях. Как и предыдущие, все они послужили основой для создания полного Морского устава, работа над которым началась в 1715 г.

В предисловии к «Инструкции» указывалось, что она издается для правильной организации управления флотом и ведения войны на море. 1714 г., ознаменованный знаменитой Гангутской победой, был богат указами и постановлениями, совершенствовавшими организацию флота и службу на кораблях. Как и предыдущие, все они послужили основой для создания полного Морского устава, работа над которым началась в 1715 г.

13 (24) апреля 1720 г. вышел из печати Морской устав под названием «Книга Устав морской о всем, что касается доброму управлению, в бытности флота на море». В начале книги был помещен указ Петра I от 13 (24) января 1720 г. о значении флота в системе вооруженных сил, где определялось назначение устава. В предисловии в сжатой форме излагались история русского флота и многовековой борьбы русского народа за выходы к морю.

Помимо уставных положений, инструкций и указов для выработки единого Морского устава было использовано и то полезное для русского флота, что имелось в иностранных уставах. Однако сведения и материалы из иностранных источников не переписывались механически, а творчески перерабатывались в соответствии с теми задачами, которые стояли перед русским флотом. Русский Морской устав 1720 г. коренным образом отличался от заграничных уставов и не являлся механическим соединением иностранных морских уставов, как об этом заявлялось в зарубежных работах, да и в некоторых трудах русских дореволюционных историков флота{527}. [186]

Однако сведения и материалы из иностранных источников не переписывались механически, а творчески перерабатывались в соответствии с теми задачами, которые стояли перед русским флотом. Русский Морской устав 1720 г. коренным образом отличался от заграничных уставов и не являлся механическим соединением иностранных морских уставов, как об этом заявлялось в зарубежных работах, да и в некоторых трудах русских дореволюционных историков флота{527}. [186]

Текст устава 1720 г. состоял из пяти книг и прибавления о сигналах для корабельного и галерного флотов, прилагались две таблицы корабельных и сигнальных флагов и формы списков, которые должны вестись на корабле. В предисловии определялась цель устава: «И понеже сие дело (мореплавание) необходимо нужное есть государству (по оной пословице: что всякий потентат, который едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет. А который флот имеет, обе руки имеет), того ради сей воинской морской устав учинили дабы всякий знал свою должность и неведением никто б не отговаривался»{528}.

В статье первой книги первой выражалась основная идея устава все служащие во флоте, от рядового матроса до адмирала, обязаны «со всяким тщанием и ревностью» охранять и защищать интересы государства. Особое место отводилось тактике эскадры в бою. Всячески подчеркивались инициативные решения в каждом конкретном случае, но при этом командующий флотом (адмирал-аншеф) не устранялся от руководства боем. Для этой цели выделялись сигнальные фрегаты, которые должны были передавать сигналы командующего по всей боевой линии эскадры или флота. Сам командующий в случае потери или повреждения корабля был обязан перейти на другой боевой корабль.

Важное значение в уставе придавалось взаимовыручке. При серьезном повреждении предписывалось защищать корабль от неприятеля, а при невозможности оставить его на плаву команда снималась, а корабль сжигался, чтобы он не был пленен неприятелем. В уставе впервые формулировалась замечательная традиция русских моряков: действовать в сражении с максимальной самоотверженностью. Кораблям категорически запрещалось самовольно выходить из боя, они должны были ни перед кем не опускать флаги, вымпелы и марсели, предписывалось в бою ни в коем случае не отдавать корабль неприятелю. Храбрость в сражении являлась основным правилом поведения экипажа.

Кораблям категорически запрещалось самовольно выходить из боя, они должны были ни перед кем не опускать флаги, вымпелы и марсели, предписывалось в бою ни в коем случае не отдавать корабль неприятелю. Храбрость в сражении являлась основным правилом поведения экипажа.

В системе боевого воспитания большое значение придавалось личному мужеству как матросов, так и офицеров всех рангов. В уставе от командующего флотом требовалось не только указами «людей в добрый порядок приводить», но и личным примером показывать образец храбрости. Командующий обязан был сочетать требовательность и справедливость: «Ему надлежит к подчиненным быть яко отцу, пещися о их довольстве, жалобы их слушать и в оный правый суд иметь. Также дела их накрепко смотреть, добрыя похвалить и награждать, а злыя наказывать». Капитан корабля в сражении должен был первым показывать пример: «Капитан или командующий кораблем не токмо сам мужественно против неприятеля бьется, но и людей к тому словами, а паче дая образ собою побуждать, дабы мужественно бились до последней возможности, и не должен корабля неприятелю отдать ни в коем случае, под потерянием живота и чести».

Русский Морской устав закрепил основы организации флота. Лишенный догматизма, требовавший самостоятельных решений, он [187] выгодно отличался от западноевропейских морских уставов. Это обеспечило ему большую жизнь. Устав действовал до замены парусного флота паровым.

Деятельность Петра I имела своей целью обеспечение государственных интересов страны. Во имя этого он не жалел ни себя, ни других. Его ум был устремлен в будущее. Он видел Россию великой и процветающей державой. Петр говорил: «Я предчувствую, что россияне когда-нибудь, а может быть и при жизни еще нашей, пристыдят самые просвещенные народы успехами своими в науках, неутомимостью в трудах и величеством твердой и громкой славы»{529}. Эти слова оказались пророческими.

Петр I вошел в историю как выдающийся государственный деятель России, преобразователь ее вооруженных сил, талантливый полководец и флотоводец. Он был создателем русской регулярной армии и военно-морского флота, одним из основоположников русского военного искусства. Петр I теоретически разработал и блестяще применил на практике передовые для своего времени способы ведения вооруженной борьбы, которые оказали огромное влияние на дальнейшее развитие военного дела и обеспечили русскому военному искусству ведущую роль на протяжении всего XVIII столетия. [188]

Петр I теоретически разработал и блестяще применил на практике передовые для своего времени способы ведения вооруженной борьбы, которые оказали огромное влияние на дальнейшее развитие военного дела и обеспечили русскому военному искусству ведущую роль на протяжении всего XVIII столетия. [188]

Великая Северная война

Великая Северная война

Livonia, Джон Блау 1662

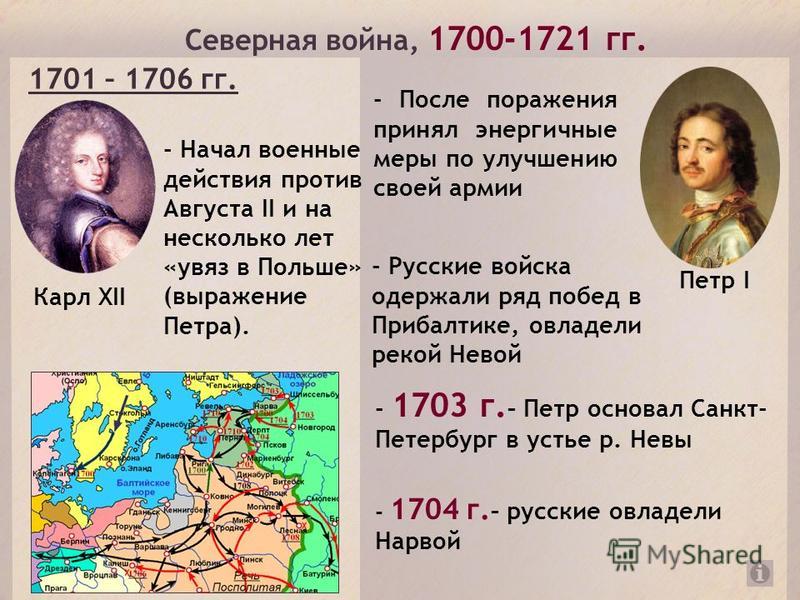

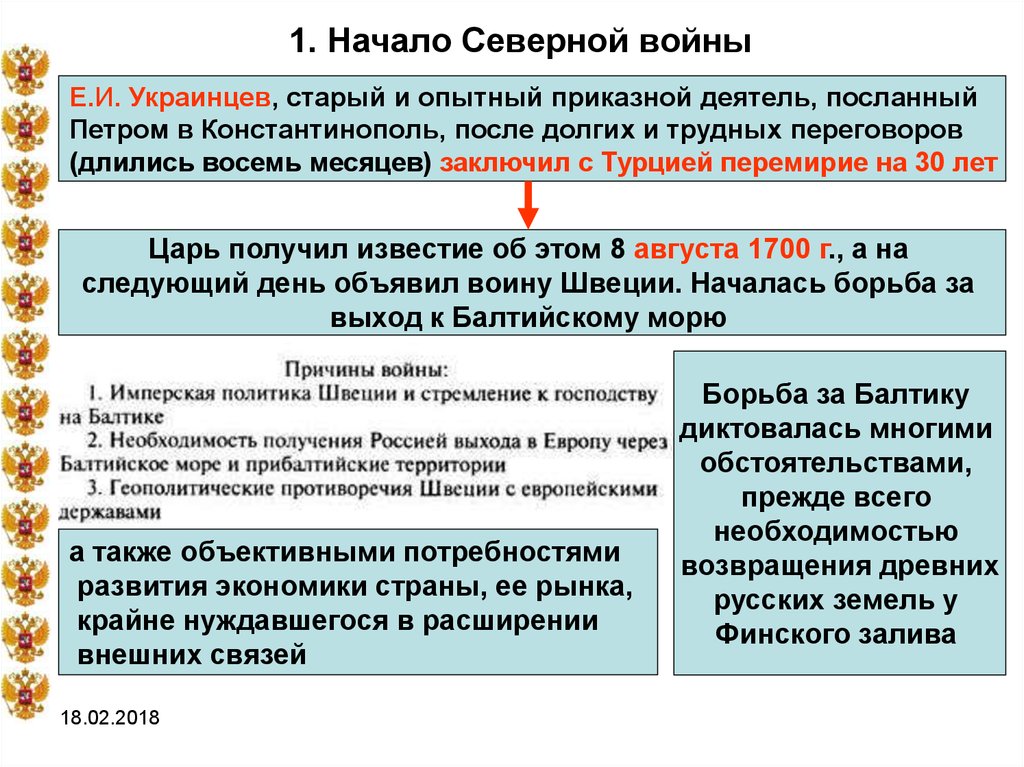

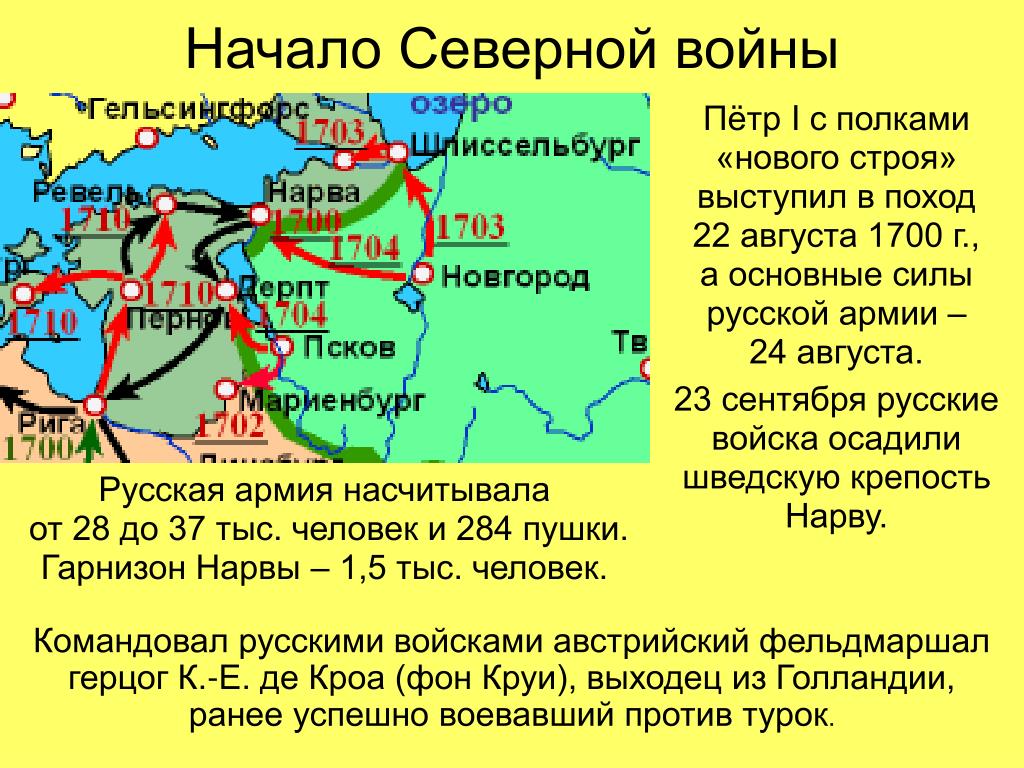

Северная война (Великая Северная война, Двадцатилетняя война) — война, длившаяся с 1700 по 1721 год между Шведской империей под руководством Карла XII и коалицией северо-европейских государств за обладание прибалтийскими землями.

Первоначально войну Швеции объявил Северный союз, созданный по инициативе курфюрста Саксонии и короля польского

Августа II.

В Северный союз вошли также Датско-норвежское королевство, возглавляемое королём Кристианом V, и Россия, возглавляемая Петром I.

И Речь Посполитая в целом, и Великое княжество Литовское к моменту вступления в войну переживали кризис государственности. В ВКЛ шла Гражданская война между Сапегами и магнатской конфедерацией. Между королем и магнатами велась постоянная борьба, в 1715-16 годах вылившаяся в Тарногородскую и Виленскую конфедерации шляхты.

Польско-литвинская шляхта разделилась на пророссийскую и прошведскую партии. Ставленник шведов Станислав Лещинский занимал трон с 1704 по 1709 год, но победа русской армии под Полтавой заставила Речь Посполитую вернуться к союзу с царем Петром I и низложенным Августом II «Сильным».

В силу множества нерешенных внутренних проблем и конфликтов, Речь Посполитая и ВКЛ стали ареной борьбы двух иноземных армий.

«То, что произошло с Речью Посполитой, в том числе с Великим Княжеством Литовским в период Северной войны, не укладывается

в обычный ход исторических процессов. Огромное государство потерпело демографическую

и экономическую катастрофу только потому, что занявший трон саксонский курфюрст Август втянул его в конфликт,

преследовавший интересы совсем иного государства — Саксонии.» А. Тарас

Огромное государство потерпело демографическую

и экономическую катастрофу только потому, что занявший трон саксонский курфюрст Август втянул его в конфликт,

преследовавший интересы совсем иного государства — Саксонии.» А. Тарас

Август II Сильный

Петр I

Карл XII

В период Северной войны земли ВКЛ разоряли реквизиции, грабежи и боевые действия войск и Швеции, и России. От шведов наиболее пострадали Вильня, Клецк, Ляховичи, Минск, Мир, Несвиж, Новогрудок, Пинск, Радошковичи, Слоним, Сморгонь, Шклов. От русских — Бешенковичи, Борисов, Брест, Витебск, Гомель, Горки, Гродно, Дисна, Дубровна, Логойск, Могилёв, Мстиславль, Орша, Полоцк, Слуцк, Чашники.

Окончательный погром Могилева (по числу жителей и их богатству на втором месте в ВКЛ после Вильни) в

«Живописной России» описан так:

«Петр I заметил зажиточность жителей Могилева и, опасаясь, чтоб Карл XII не избрал его пунктом опоры в военных

движениях, повелел двум полкам — калмыцкому и «татарскому» сжечь город. И это ужасное повеление 8 сентября

1708 года в точности было исполнено. Весь город был обращен в развалины и пепелище».

И это ужасное повеление 8 сентября

1708 года в точности было исполнено. Весь город был обращен в развалины и пепелище».

11 июля 1705 года русскими войсками Петра I был закрыт Полоцкий Софийский собор и убиты его служители. «Roku 1705. Car przyplynol do Lukiszek y czwartym dniem poplynol do Polocka. Eodem anno, mense Iulli 11 die in ecclesia S. Sofiae ipse occidit 4 basilianos in Polocia y wsadzil w Polocku komendanta. Iak to bylo, tak y ja przepisalem tu.» Витебская ЛЂтопись 1 мая 1710 года Софийский собор был взорван уходящей русской армией.

Участники Северной войны

Погром Могилева

Беларусь 1700-1721

По итогам войны Швеция утратила своё былое могущество, Россия получила выход к Балтийскому морю. ВКЛ и Речь Посполитая попадают под протекторат России.

ВКЛ и Речь Посполитая попадают под протекторат России.

http://coollib.com/b/277966/read be-x-old.wikipedia.org be.wikipedia.org pl.wikipedia.org uk.wikipedia.org ru.wikipedia.org

Краткая история «Неприятностей» — Peacebuilder Online

Брендан Макаллистер, директор-основатель Mediation Northern Ireland, также посещал Летний институт миростроительства EMU в 1996 и 1998 годах.Поскольку я не должен предполагать, что все здесь осведомлены о природе конфликта в Северной Ирландии, я преподам вам краткий урок истории.

Много веков назад Ирландия перешла под контроль Англии. В рамках этого процесса большому числу англичан и шотландцев было предложено поселиться на севере Ирландии. В то время как большинство коренных ирландцев были католиками, большинство поселенцев были протестантами.

В начале двадцатого века велась постоянная кампания по разрыву связи с Великобританией.

Однако на севере велась кампания за сохранение связи или союза с Великобританией. С обеих сторон этого аргумента значительное число людей было готово применить насилие в поддержку своего дела.

В 1920 году британцы урегулировали вопрос, разделив Ирландию, предоставив независимость большей ее части и сохранив северную часть в составе Соединенного Королевства.

Однако около 40% северян были ирландскими националистами — людьми, которые хотели независимости от Великобритании.

Таким образом, с момента своего создания в 1920 году Северная Ирландия была государством, граждане которого различались по своей национальной принадлежности.

Следовательно, в течение нескольких десятилетий лидеры протестантского, профсоюзного большинства дискриминировали католическое, националистическое меньшинство.

Законы и институты государства отражали эту дискриминацию.

К 1960-х разочарование внутри католического националистического сообщества нашло выражение в кампании за гражданские права. Государство ответило грубой силой.

Государство ответило грубой силой.

В католической общине были люди, которые начали новую кампанию насилия, чтобы положить конец британскому правлению и положить конец разделу Ирландии. Эти люди известны как республиканцы.

В протестантской общине были люди, которые взялись за оружие, чтобы защитить связь с Великобританией. Эти люди известны как лоялисты.

В то время как большинство католиков (националистов) и протестантов (юнионистов) не поддерживали применение насилия, террористическую кампанию, которую ведут республиканцы и лоялисты, и государственную кампанию по борьбе с терроризмом с использованием британской армии и полиции , означало, что конфликт в Северной Ирландии стал определяться широкомасштабным насилием.

3500 убитых. Еще тысячи получили ранения. Тысячи были травмированы насилием. Тысячи были отправлены в тюрьму. Однако к 19В 90-е годы было признано, что насилие не приведет к разрешению конфликта и что любые попытки найти политический ответ увенчаются успехом только в том случае, если республиканские и лоялистские военизированные формирования получат право голоса за столом переговоров.

В Ирландии последние 15 лет или около того мы переживаем период, известный как «мирный процесс». В этот период были начаты политические переговоры, прекращение огня основными республиканскими и лоялистскими военизированными организациями, а также проведена фундаментальная реформа некоторых аспектов нашей системы управления, чтобы вызвать уважение и лояльность всех наших граждан.

…[P]rogress был настолько глубоким, что теперь можно говорить об окончании «Смуты» — 30-летнего периода, когда наш конфликт выражался в насилии и поколение выросло под сенью ружья и бомба.

Из «Восстановительного правосудия и мира в Северной Ирландии», выступления Брендана Макаллистера (SPI ’96 & ’98) на Европейском форуме восстановительного правосудия в Барселоне, 16 июня 2006 г. (Перепечатано в исходном виде.)

Север и Юг в гражданской войне

Гражданская война | Статья

«Южное рыцарство» Бостон Атенеум Гражданская война в США хорошо известна по основной причине, по которой она началась, — институту рабства. Кровопролитная и дорогостоящая война, бушевавшая четыре бурных года, затронула жизнь всех людей на Севере и Юге. За время войны погибло более 600 000 человек, около 500 человек в день. Однако насильственное завершение Гражданской войны готовилось десятилетиями. Всеохватывающие групповые разногласия по вопросу о рабстве, такие как прямая поддержка/противодействие рабству, экономическим практикам, религиозным практикам, образованию, культурным различиям и политическим различиям, держали Север и Юг в постоянном противостоянии друг другу по вопросу о рабстве. рабство. Постепенно, в начале девятнадцатого века, Север и Юг шли разными путями и превратились в две отдельные и очень разные части Соединенных Штатов.

Кровопролитная и дорогостоящая война, бушевавшая четыре бурных года, затронула жизнь всех людей на Севере и Юге. За время войны погибло более 600 000 человек, около 500 человек в день. Однако насильственное завершение Гражданской войны готовилось десятилетиями. Всеохватывающие групповые разногласия по вопросу о рабстве, такие как прямая поддержка/противодействие рабству, экономическим практикам, религиозным практикам, образованию, культурным различиям и политическим различиям, держали Север и Юг в постоянном противостоянии друг другу по вопросу о рабстве. рабство. Постепенно, в начале девятнадцатого века, Север и Юг шли разными путями и превратились в две отдельные и очень разные части Соединенных Штатов.

Север: титан промышленности

Довоенный Север Соединенных Штатов был известен своими сплоченными общинами иммигрантов и промышленной мощью. На Севере почва и климат благоприятствовали небольшим фермам, а не крупным плантациям, для эксплуатации которых не требовалось рабство. Промышленность и производство могли процветать, чему способствовала рабочая сила европейских иммигрантов. Природных ресурсов, таких как железо и медь, на севере было больше, чем на юге. Было основано много крупных городов, таких как Филадельфия, Питтсбург, Нью-Йорк, Бостон, Кливленд, Цинциннати, Чикаго, Милуоки и Детройт, чтобы лучше транспортировать эти природные ресурсы по стране и производить из них товары. Нью-Йорк был крупнейшим городом с населением более 800 000 человек. К 1860 году четверть всех северян проживала в городах. Между 1800 и 1860 годами процент рабочих, занятых в сельском хозяйстве, резко упал с 70% до 40% и, наоборот, увеличился в обрабатывающей промышленности. Институт рабства на Севере практически вымер. Рабский труд был заменен в городах и на фабриках трудом иммигрантов из Европы. Подавляющее большинство иммигрантов, семь из каждых восьми, поселились на севере, а не на юге из-за лучших возможностей трудоустройства на производстве. Транспортировка была проще на Севере, который мог похвастаться более чем двумя третями железнодорожных путей в стране, а также лабиринтом водных путей, соединявших весь северный регион.

Промышленность и производство могли процветать, чему способствовала рабочая сила европейских иммигрантов. Природных ресурсов, таких как железо и медь, на севере было больше, чем на юге. Было основано много крупных городов, таких как Филадельфия, Питтсбург, Нью-Йорк, Бостон, Кливленд, Цинциннати, Чикаго, Милуоки и Детройт, чтобы лучше транспортировать эти природные ресурсы по стране и производить из них товары. Нью-Йорк был крупнейшим городом с населением более 800 000 человек. К 1860 году четверть всех северян проживала в городах. Между 1800 и 1860 годами процент рабочих, занятых в сельском хозяйстве, резко упал с 70% до 40% и, наоборот, увеличился в обрабатывающей промышленности. Институт рабства на Севере практически вымер. Рабский труд был заменен в городах и на фабриках трудом иммигрантов из Европы. Подавляющее большинство иммигрантов, семь из каждых восьми, поселились на севере, а не на юге из-за лучших возможностей трудоустройства на производстве. Транспортировка была проще на Севере, который мог похвастаться более чем двумя третями железнодорожных путей в стране, а также лабиринтом водных путей, соединявших весь северный регион.

Гораздо больше северян, чем южан, принадлежало к политической партии вигов/республиканцев, и у них гораздо больше шансов сделать карьеру в бизнесе, медицине или образовании. На самом деле инженер с севера в шесть раз чаще, чем с юга. Северные дети были немного более склонны посещать школу, чем южные дети. Религия на Севере была иной, чем на Юге. Север использовал религию как средство осуждения рабства и назвал его моральным злом, а также политически объединился с аболиционистами и политиками, чтобы положить конец рабству.

Юг: сельскохозяйственный агрегат

В отличие от фабрики, плантация была центральной чертой южной жизни. (Библиотека Конгресса) Довоенный Юг Соединенных Штатов известен своими обширными сельскохозяйственными угодьями, аристократической социальной структурой и использованием движимого рабства для получения высокой сельскохозяйственной прибыли. Плодородная почва и теплый климат юга сделали его идеальным местом для крупных ферм по выращиванию таких культур, как табак и хлопок. Поскольку сельское хозяйство было очень прибыльным, немногие южане видели необходимость в промышленном развитии. Восемьдесят процентов рабочей силы работали на ферме или плантации. Хотя у двух третей южан вообще не было рабов, к 1860 году «особый институт» Юга был неразрывно связан с экономикой и культурой региона. Фактически, на Юге было почти столько же черных, как порабощенных, так и свободных, как и белых (4 миллиона черных и 5,5 миллиона белых). У жителей Вирджинии было больше всего рабов из всех штатов, всего 49 рабов.0865 рабов. На Юге не было крупных промышленных городов, как на Севере. Единственными городами, которые могли сравниться с самыми маленькими северными городами, были Новый Орлеан, Ричмонд, Чарльстон, Атланта и Мобил. Большинство городов, расположенных на реках и побережьях, служили морскими портами для отправки сельскохозяйственной продукции на европейские или северные рынки.

Поскольку сельское хозяйство было очень прибыльным, немногие южане видели необходимость в промышленном развитии. Восемьдесят процентов рабочей силы работали на ферме или плантации. Хотя у двух третей южан вообще не было рабов, к 1860 году «особый институт» Юга был неразрывно связан с экономикой и культурой региона. Фактически, на Юге было почти столько же черных, как порабощенных, так и свободных, как и белых (4 миллиона черных и 5,5 миллиона белых). У жителей Вирджинии было больше всего рабов из всех штатов, всего 49 рабов.0865 рабов. На Юге не было крупных промышленных городов, как на Севере. Единственными городами, которые могли сравниться с самыми маленькими северными городами, были Новый Орлеан, Ричмонд, Чарльстон, Атланта и Мобил. Большинство городов, расположенных на реках и побережьях, служили морскими портами для отправки сельскохозяйственной продукции на европейские или северные рынки.

Только одна десятая южан жила в городах. Самым густонаселенным городом на юге был Новый Орлеан, штат Луизиана, с населением 168 675 человек. Транспорт между городами и по югу был крайне затруднен, кроме как по воде. Только 35% железнодорожных путей страны находились на юге. Водные пути оказались полезными для южных портовых и речных городов, но подавляющее количество внутренних перевозок на юге было недостаточно развито.

Транспорт между городами и по югу был крайне затруднен, кроме как по воде. Только 35% железнодорожных путей страны находились на юге. Водные пути оказались полезными для южных портовых и речных городов, но подавляющее количество внутренних перевозок на юге было недостаточно развито.

Немного меньший процент белых южан был грамотным, чем их северные сверстники, и южные дети, как правило, проводили меньше времени в школе. Это было связано с культурной связью с фермами, и семья нуждалась в детях, чтобы помогать на фермах или по дому. Став взрослыми, южные мужчины, как правило, вступали в союз с Демократической политической партией и тяготели к военной карьере, а также к сельскому хозяйству. В религиозном плане Юг использовал религию для поддержки института рабства, цитируя различные библейские стихи для продвижения своей идеологии.

Что привело к разъединению?

В конечном итоге к Гражданской войне в США привели различия во взглядах Севера и Юга на институт рабства.

Ваш комментарий будет первым