Тайны Кронштадтского мятежа: Тухачевский устроил кровавый ад

Политика 14405

Поделиться

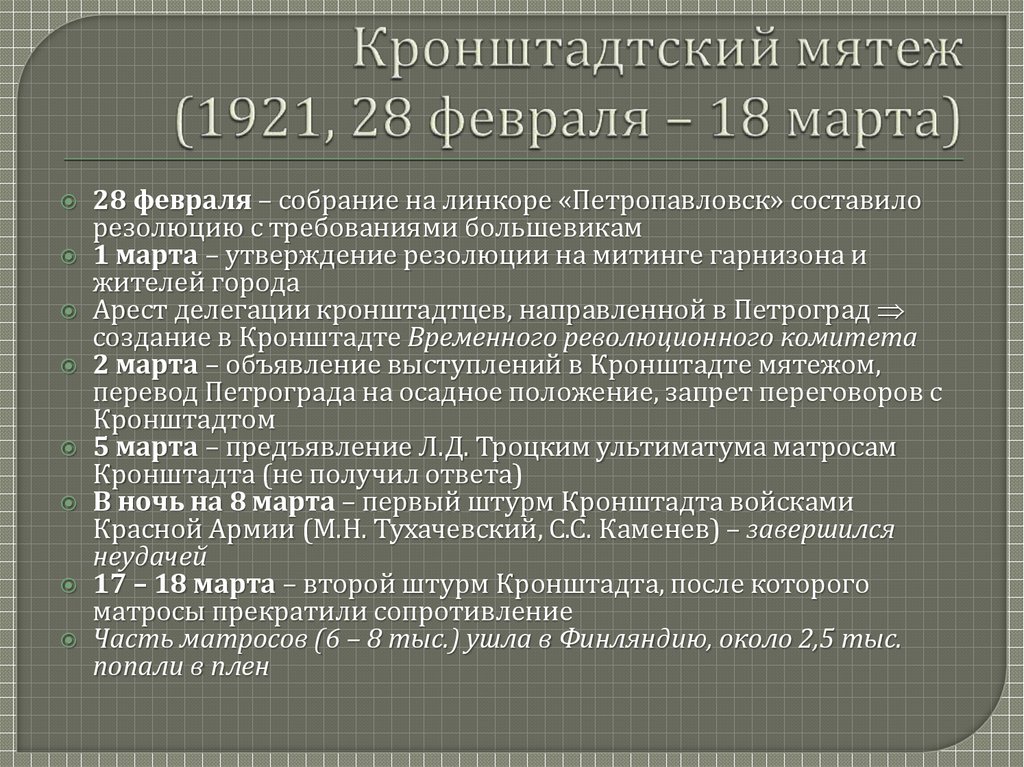

Эти кровавые события иногда называют звучно – «третья русская революция», «попытка свержения большевистского режима», «красные против красных»… Но чаще все-таки можно встретить более нейтральные обозначения – Кронштадтское восстание или даже Кронштадтский мятеж.

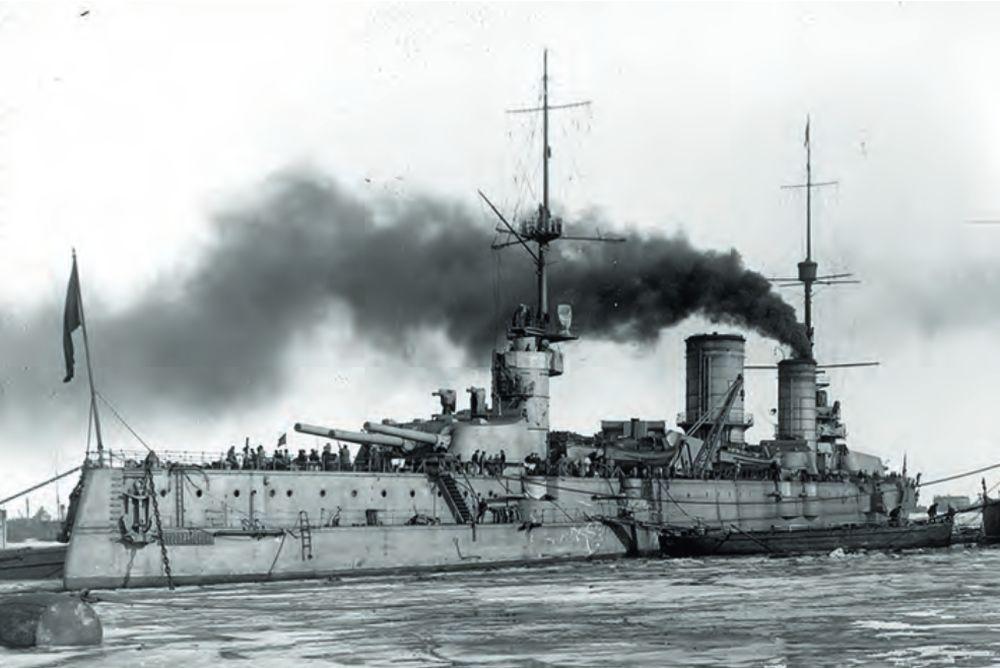

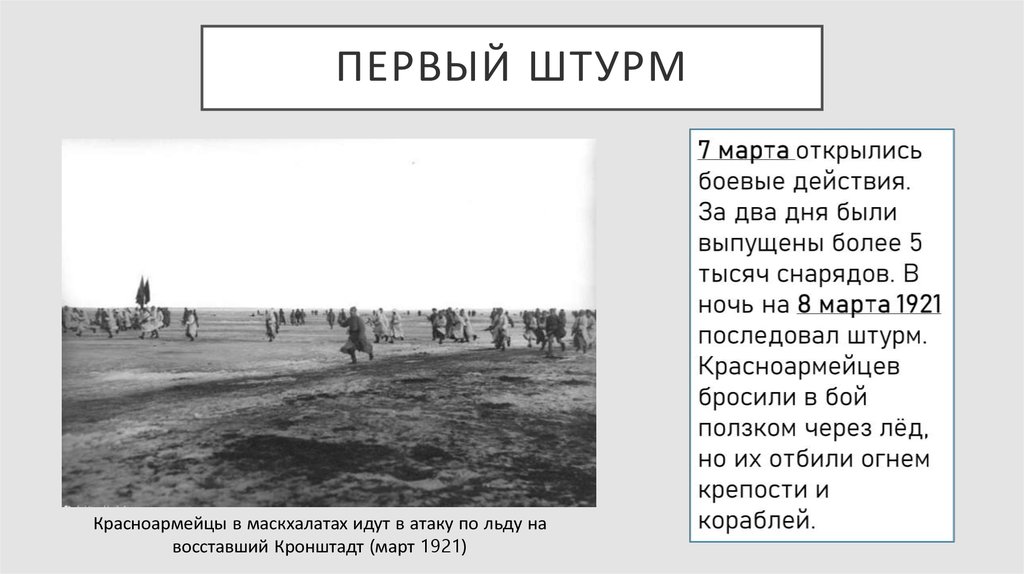

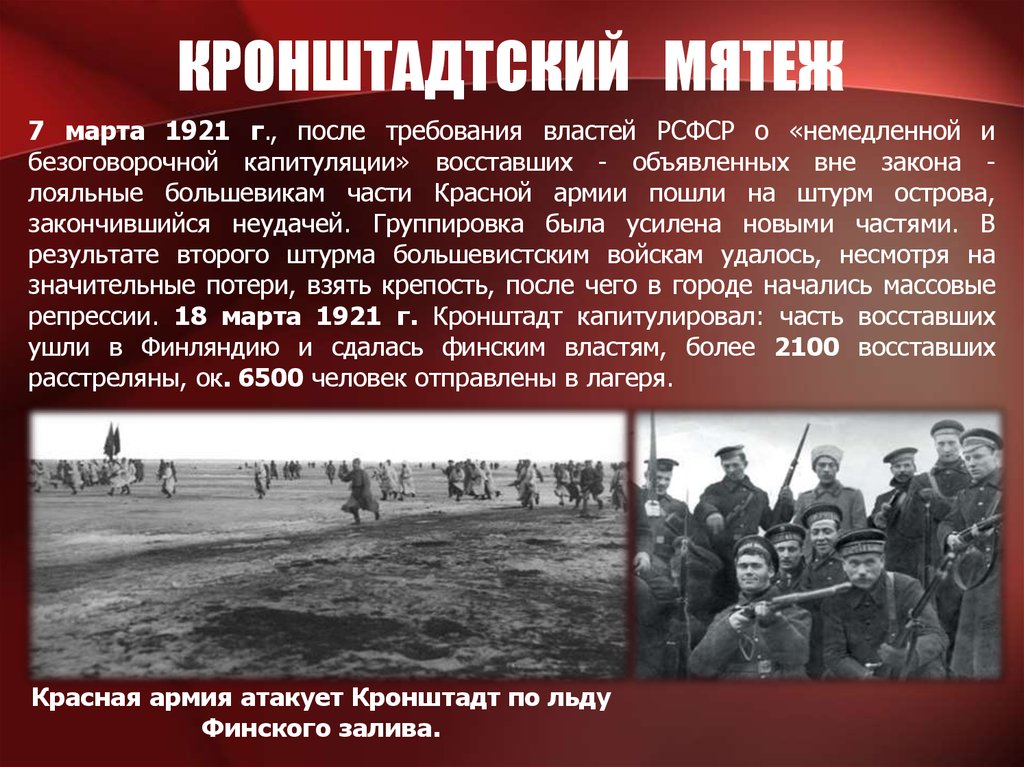

Можно дать еще одно, кажущееся парадоксальным, определение тому военно-политическому противоборству: сухопутная война посреди моря. Ведь действительно морскую крепость Кронштадт, расположенную на острове Котлин в Финском заливе, атаковали пехота и даже кавалерия. Боевые действия разворачивались на исходе зимы, и Балтика была еще скована льдом. Вот и получилось настоящее Ледовое побоище №2. Только в отличие от своего средневекового прототипа здесь русские люди не пришлых захватчиков, псов-рыцарей, громили, а сражались с такими же русскими людьми –вдобавок вроде бы придерживающимися близких идейных взглядов.

Так кто же против кого?

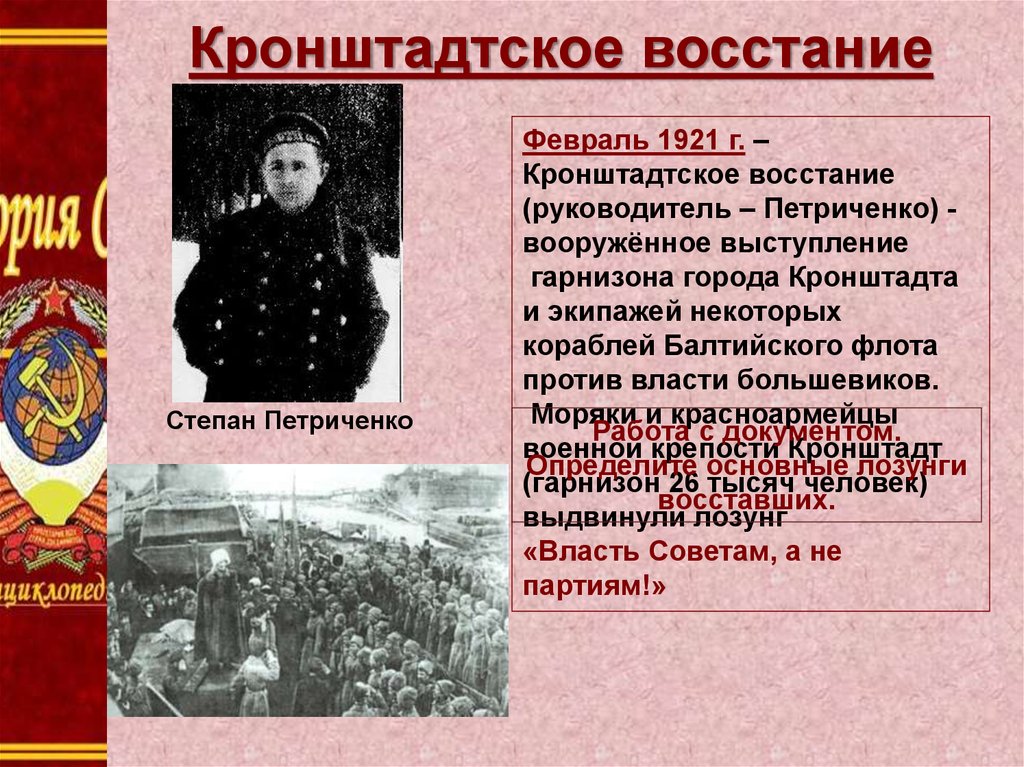

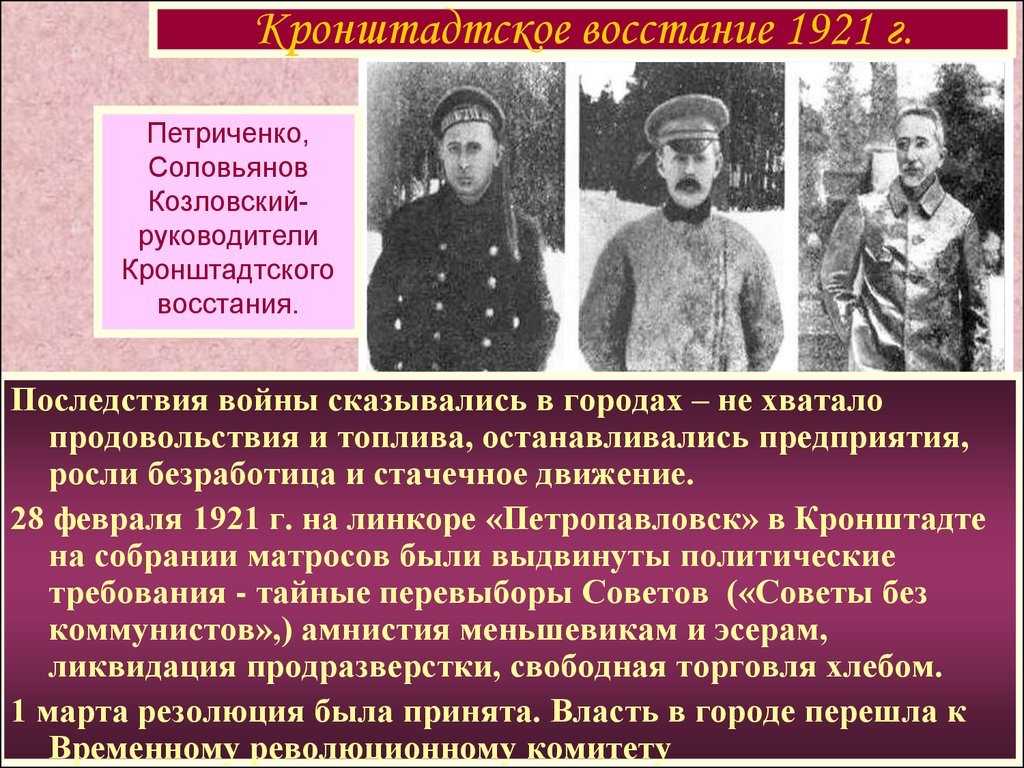

Мятежники – это моряки, экипажи двух линкоров Балтфлота, гарнизон Кронштадтской крепости и часть жителей города Кронштадт.

Усмирители – посланные по распоряжению главных вождей молодой республики Ленина и Троцкого войска Рабоче-Крестьянской Красной Армии: пехота, кавалерия, артиллерия, авиация; курсанты военных училищ; сводные коммунистические отряды из числа делегатов и гостей Х съезда партии.

На протяжении всех долгих лет сперва Первой мировой, а потом Гражданской Кронштадт, главная база Балтийского флота, был в гуще событий – военных, революционных… Казалось, к рубежу 1920-х, когда накал боевых действий на Северо-Западе России уже фактически снизился до «комнатной температуры», матросы – эта признанная «боевая гвардия революции» – должны бы утихомириться, вспомнить об основательно подзабытой мирной жизни. Но вместо этого у кронштадтских моряков вновь появился внешний раздражитель.

Общаясь с «берегом», съездив на побывку в родные села (некоторым предоставили в связи с наступившим затишьем и такую возможность), «братва» столкнулась с «прелестями» тех порядков, которые устанавливала в стране большевистская власть. Они многим кронштадтцам оказались не по нраву. Особенно людей угнетала введенная в стране политика «военного коммунизма» с жесткими конфискационными мерами продразверстки, которая обрекала крестьянские семьи (а большинство матросов было именно из таких) на голод и полное обнищание.

В результате огонек недовольства тлел-тлел да и разгорелся в начале 1921 года настоящим пожаром.

«Сбросили кошмарную власть коммунистов»

Рубеж, с которого началась активная стадия этого антиправительственного выступления, отмечен визитом делегации кронштадтских моряков в Петроград, переживавший в ту пору период многочисленных забастовок. Рабочих не устраивали драконовские законы, насаждаемые властями, установленные ими скудные продовольственные пайки. А большевистские руководители, недовольные таким недовольством, не придумали ничего лучшего, как использовать методы из арсенала «проклятого царизма»: на предприятия, где происходили стачки, направляли «для вразумления» воинские отряды.

А большевистские руководители, недовольные таким недовольством, не придумали ничего лучшего, как использовать методы из арсенала «проклятого царизма»: на предприятия, где происходили стачки, направляли «для вразумления» воинские отряды.

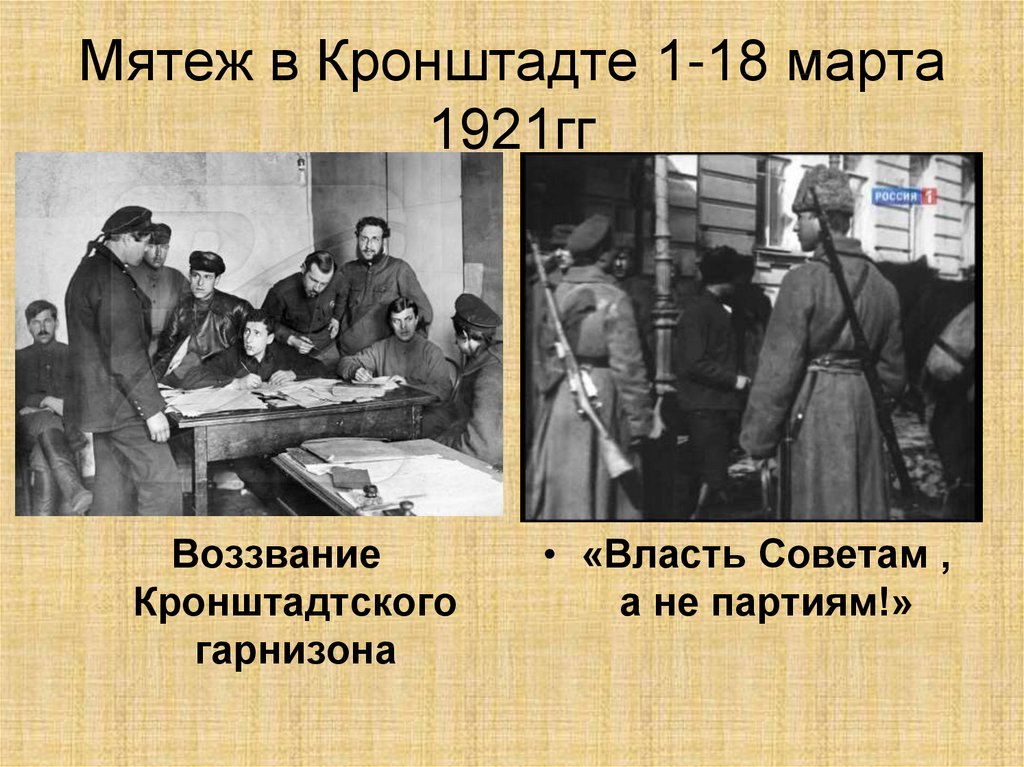

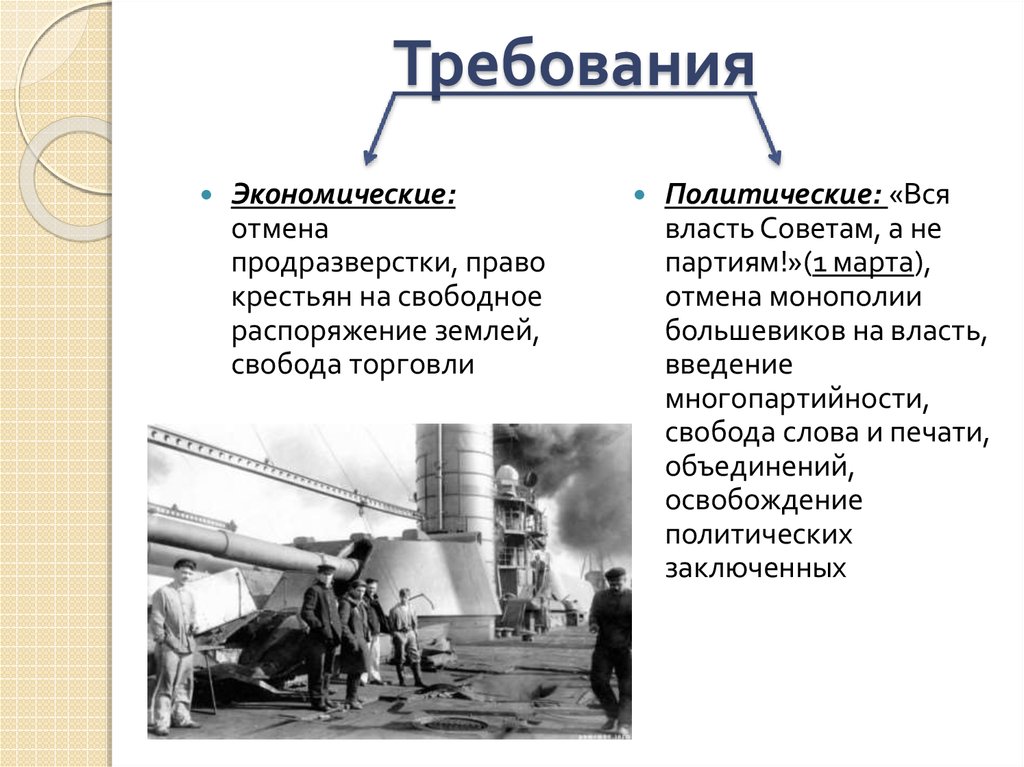

Решение об отправке «разведывательной миссии» в Северную столицу было принято 26 февраля на собрании команд линкоров «Петропавловск» и «Севастополь», зимовавших в Кронштадтской гавани. Два дня спустя, когда делегаты вернулись, состоялось новое собрание моряков-кронштадтцев. Услышав от своих товарищей, что творится в городе, матросы большинством голосов постановили принять резолюцию, содержащую резкие политические и экономические требования к властям республики.

Требования эти были утверждены на состоявшемся 1 марта в Кронштадте 16-тысячном митинге с участием моряков и солдат гарнизона крепости. Узнав о намеченном массовом мероприятии, большевистское руководство направило туда «ответственных товарищей»: председателя ВЦИК Михаила Калинина и председателя Петроградского совета Григория Зиновьева. Однако до Якорной площади, где собрались митингующие, добрался только «всесоюзный староста», а вот Зиновьев ехать на остров-крепость не рискнул, опасаясь неласкового приема.

Однако до Якорной площади, где собрались митингующие, добрался только «всесоюзный староста», а вот Зиновьев ехать на остров-крепость не рискнул, опасаясь неласкового приема.

Калинин выступил перед людьми, пытался объяснить «текущий момент» и даже произнес угрожающие фразы о «железном кулаке пролетариата», который покарает за измену делу революции. Развить эту тему Михаилу Ивановичу не дали. Матросы свистом и криками заглушили речь ленинского соратника и потребовали, чтобы он возвращался туда, откуда приехал.

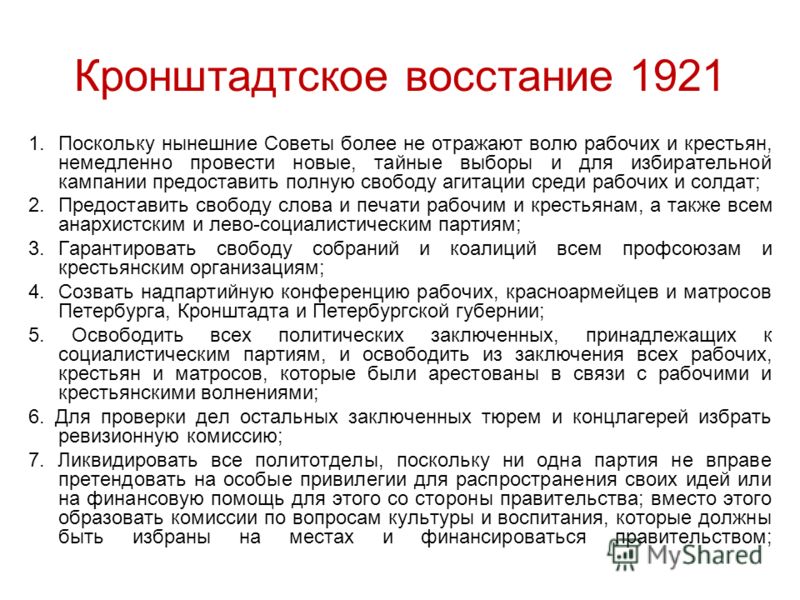

Участники митинга приняли резолюцию, положившую начало активной борьбе флота и крепости за «исправление» народной власти в стране. Вот лишь некоторые ее пункты:

«Ввиду того, что настоящие Советы не выражают волю рабочих и крестьян, немедленно сделать перевыборы Советов тайным голосованием, причем перед выборами провести свободную предварительную агитацию…

Свободу слова и печати для рабочих и крестьян, анархистов, левых социалистических партий.

Освободить всех политических заключенных социалистических партий, а также всех рабочих и крестьян, красноармейцев и матросов, заключенных в связи с рабочими и крестьянскими движениями.

Упразднить всякие политотделы, так как ни одна партия не может пользоваться привилегиями для пропаганды своих идей и получить от государства средства для этой цели».

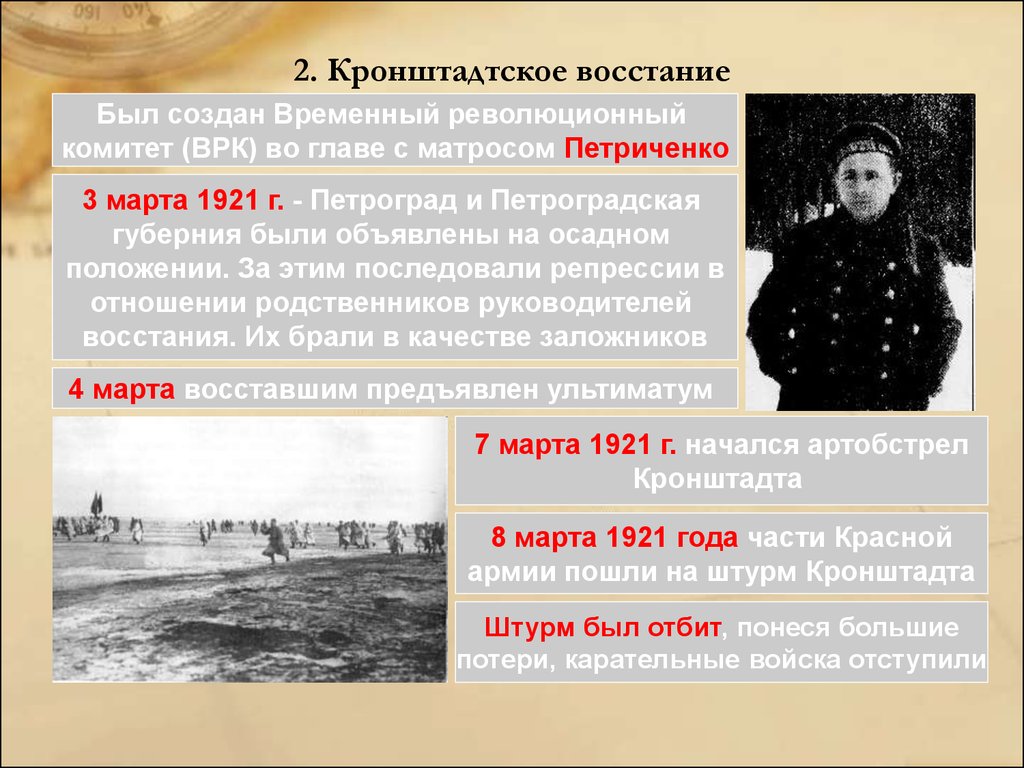

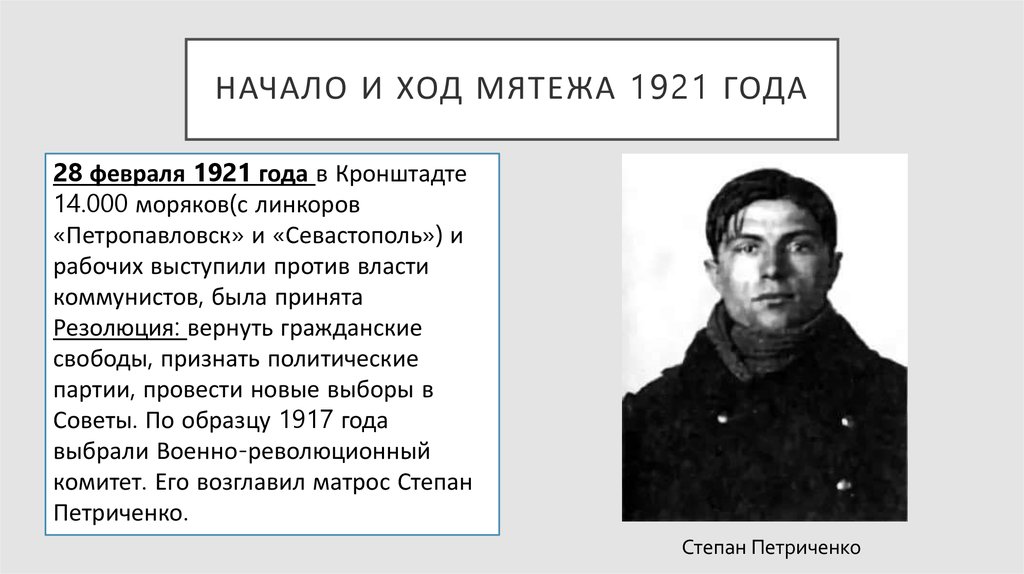

Вслед за словом последовало дело. 2 марта в Кронштадте для управления городом и расположенными в нем морскими и сухопутными подразделениями был сформирован Временный революционный комитет, во главе которого поставили матроса с «Петропавловска» Степана Петриченко. В состав РВК вошли также еще несколько моряков с эскадры, рабочие из числа жителей города, солдаты крепостных частей. 3 марта «островитяне» решили сформировать также штаб обороны из опытных военных, которым доверяли. Его возглавил бывший капитан Е. Н. Соловьянинов, в числе его коллег было несколько военспецов, имевших высокие чины на царской службе, – в том числе командующий артиллерией крепости бывший генерал А. Н. Козловский и бывший контр-адмирал С. Н. Дмитриев.

Не все поддержали эти перемены в городе и на кораблях. Часть пробольшевистски настроенных военных и коммунистов решила покинуть взбунтовавшийся Кронштадт.

К 3 марта ВРК полностью контролировал положение в Кронштадте, на его укреплениях и стоящих здесь кораблях. Для поддержания порядка организовали усиленное патрулирование и ввели комендантский час. Новая власть даже свою газету выпускать начала – «Известия Временного революционного комитета». В ней пару дней спустя вышла статья явно антиленинского содержания. В ней констатировалось: «Три дня, как Кронштадт сбросил с себя кошмарную власть коммунистов…» Было и обращение, заканчивавшееся словами: «…К новому, честному социалистическому строительству на благо всех трудящихся!»

Первоначальный мирный процесс – попытки достучаться до властей, объяснить им свои претензии и добиться исправления ситуации в стране – вскоре перешел на военные рельсы, когда основным аргументом становится винтовка.

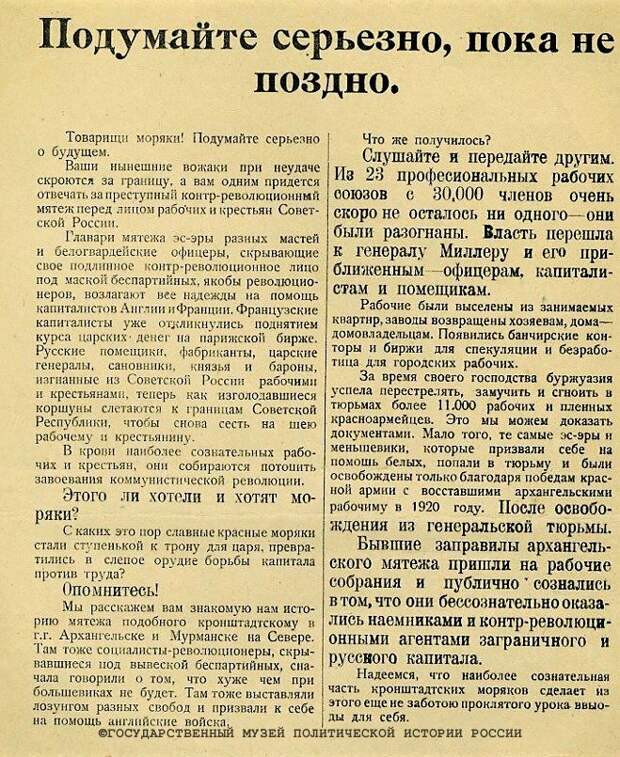

«Подпереть ненадежные части пулеметами»

Текст с требованиями, изложенными в резолюции собрания 1 марта, кронштадтцы отпечатали в виде листовки и постарались распространить как можно шире – в том числе послали в Петроград, в Ораниенбаум… Кроме того, призывы взбунтовавшихся моряков зазвучали в эфире: их передавали «всем, всем, всем» мощные радиостанции линкоров.

С острова на «большую землю» направили также небольшой отряд, чтобы попытаться перетянуть на свою сторону военнослужащих других частей, провести разъяснительную работу среди питерских рабочих, а также, возможно, вступить в переговоры с представителями большевистских властей в Петрограде. Однако всех участников этой «дипломатической миссии» сразу же арестовали.

У руководителей страны известия о событиях в Кронштадте вызвали большое беспокойство. Сам Ильич заявил своим соратникам: «Эта мелкобуржуазная контрреволюция, несомненно, более опасна, чем Деникин, Юденич и Колчак вместе взятые».

3 марта Лениным и Троцким было подписано постановление, в котором их кронштадтские оппоненты были названы последователями черносотенно-эсеровских идей. В связи с возникшей угрожающей ситуацией Петроград и губернию перевели на осадное положение. Предреввоенсовета Л. Троцкому было поручено возглавить действия по подавлению мятежа.

В связи с возникшей угрожающей ситуацией Петроград и губернию перевели на осадное положение. Предреввоенсовета Л. Троцкому было поручено возглавить действия по подавлению мятежа.

Чтобы пресечь попытки кронштадтцев расширить зону восстания, среди красноармейцев и жителей Петрограда сразу же стали активно распространять дезинформацию: мол, в Кронштадте власть захватили белые заговорщики, которых возглавил царский генерал Козловский. Никаких переговоров с этой «контрой» вести нельзя, следует действовать жесткими силовыми методами.

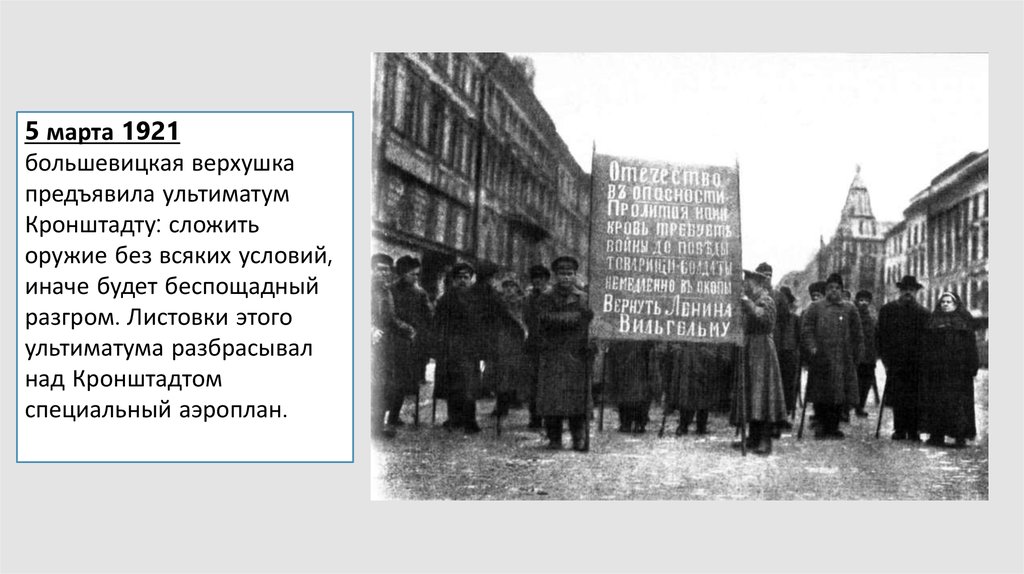

По распоряжению Троцкого большевики связались с членами кронштадтского РВК, предложив мятежной крепости добровольно сдаться. Однако в ответ был получен категорический отказ. Вслед за этим 4 марта «пламенный Лев» приказал передать Кронштадту ультиматум: либо немедленная безоговорочная капитуляция, либо очаг мятежа будет взят штурмом.

Однако не испугал! На общем собрании делегатов, присланных от всех кораблей и частей гарнизона, решено было организовать оборону Кронштадта. Средств для этого хватало. Восставшие располагали около 18000 «штыков» – солдат и матросов, а также имели более 140 орудий (в том числе крупнокалиберные пушки двух линкоров), сотню пулеметов.

Средств для этого хватало. Восставшие располагали около 18000 «штыков» – солдат и матросов, а также имели более 140 орудий (в том числе крупнокалиберные пушки двух линкоров), сотню пулеметов.

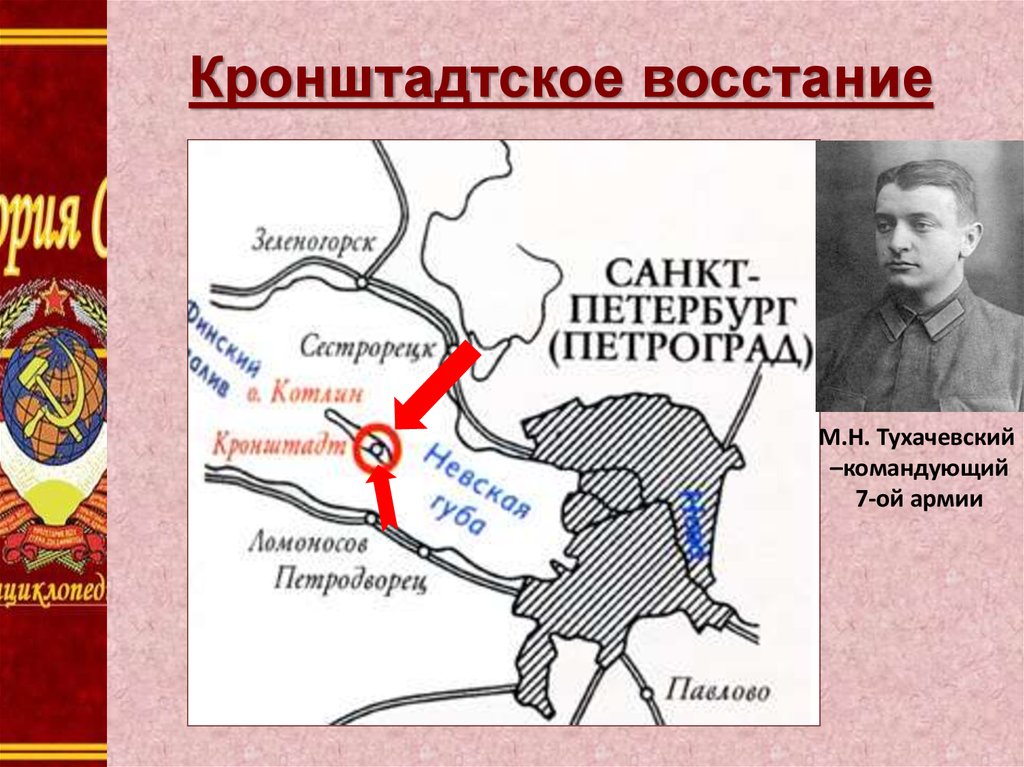

Штурм Кронштадта Троцкий назначил на 8 марта. Дата выбрана не случайно: ведь именно 8-го числа в Москве открывался Х съезд РКП(б), и хотелось преподнести ему «подарок». По распоряжению главы Реввоенсовета для предстоящей боевой операции была восстановлена 7-я армия. Командование поручили одному из лучших военачальников РККА – Михаилу Тухачевскому. Накануне штурма под началом у него насчитывалось около 18000 красноармейцев.

Артиллерийская перестрелка между береговыми батареями и орудиями кронштадтцев началась еще вечером 7 марта. Однако добиться ослабления оборонительных позиций мятежников не удалось. Полную неудачу потерпел и сам штурм. Войска Тухачевского не смогли ворваться на укрепления острова Котлин, понеся чувствительные потери. Помимо убитых и раненых оказались еще и перебежчики: некоторые красноармейцы и курсанты перешли на сторону мятежников. Другая – и весьма значительная – часть бойцов 7-й армии не захотела воевать «со своими братьями». При первых же выстрелах с кронштадтских батарей эти бойцы предпочли отступить. Были зафиксированы даже случаи, когда красноармейцы, негодуя, подавали заявления о выходе из партии. Кроме того, в документах есть упоминания о двух полках, которые в полном составе вообще отказались участвовать в штурме и после этого были разоружены.

Другая – и весьма значительная – часть бойцов 7-й армии не захотела воевать «со своими братьями». При первых же выстрелах с кронштадтских батарей эти бойцы предпочли отступить. Были зафиксированы даже случаи, когда красноармейцы, негодуя, подавали заявления о выходе из партии. Кроме того, в документах есть упоминания о двух полках, которые в полном составе вообще отказались участвовать в штурме и после этого были разоружены.

На фоне таких эпизодов красноречиво выглядит записанная в сводке по итогам провалившегося наступления фраза председателя выездной сессии революционного военного трибунала В. И. Григорьева: «Весьма сожалею, что у трибунала нет отряда человек в сто с пулеметами, можно было бы встать в затылок ненадежным частям и подпирать».

В итоге «подарок» от Троцкого однопартийцам оказался очень горьким. Делегатам Х съезда объявили о провале военной операции. А вслед за тем они услышали из уст самого Ленина фразу о том, что «кронштадтский мятеж – серьезнейшая со времен революции внутренняя угроза».

«Это был не бой – ад»

Некоторые из тех, кто изучал перипетии антибольшевистского выступления на Балтике в начале 1921-го, полагают, что неудача первого штурма Кронштадта – на совести командарма. Мол, Тухачевский изначально недооценивал боевые возможности кронштадтцев, их готовность с оружием защищать свои политические и экономические требования. А потому он полагал, что взятие базы флота на острове Котлин будет для его войск довольно легким делом – такой победоносной прогулкой по льду: подойдем, постреляем для острастки, они сразу и сдадутся.

Подобных шапкозакидательских настроений при подготовке новой попытки взять Кронштадт уже не было. На сей раз к делу подошли серьезно.

«Продвинутый» в военном деле специалист Тухачевский, отринув рассуждения о гуманности и антигуманности, решил применить против мятежников самые современные способы ведения войны. Командарм отдал приказ атаковать Кронштадт с воздуха. Несколько десятков самолетов были направлены на бомбардировку. Однако результаты операции оказались незначительными: маломощные бомбы, сброшенные пилотами «летающих этажерок», не смогли нанести фортам и линкорам сколь-нибудь серьезные повреждения, посеять панику среди матросов и гарнизона. При налетах несколько «Ньюпоров» было повреждено выстрелами с земли, а один и вовсе рухнул в море.

Однако результаты операции оказались незначительными: маломощные бомбы, сброшенные пилотами «летающих этажерок», не смогли нанести фортам и линкорам сколь-нибудь серьезные повреждения, посеять панику среди матросов и гарнизона. При налетах несколько «Ньюпоров» было повреждено выстрелами с земли, а один и вовсе рухнул в море.

Имелся у Тухачевского и другой припасенный им козырь. Красный командарм захотел воспользоваться опытом минувшей мировой войны и применить против взбунтовавшихся кронштадтцев химическое оружие. На береговые артиллерийские батареи, расположенные в районе Ораниенбаума и Сестрорецка, были завезены снаряды, начиненные боевыми отравляющими веществами. Этой смертоносной химией хотели обстрелять оба линкора и главные крепостные укрепления, перетравив всех их защитников.

Но реализовать жестокий замысел помешали неподходящие климатические условия. Специалисты объяснили Тухачевскому, что при такой погоде удушающие газы будут плохо распространяться после взрывов снарядов и не дадут ожидаемого эффекта. (По другой версии, пыл командарма охладило предупреждение, что ветер, дующий в северном направлении, может отнести ядовитое облако на близлежащую территорию Финляндии, и это чревато международным скандалом.)

(По другой версии, пыл командарма охладило предупреждение, что ветер, дующий в северном направлении, может отнести ядовитое облако на близлежащую территорию Финляндии, и это чревато международным скандалом.)

Итак, надежда оставалась на повторный штурм Котлина. Для его успеха постарались собрать побольше сил. Через неделю общая численность 7-й армии достигла уже почти 45000 человек, на вооружении которых было около 160 орудий и более 400 пулеметов. Помимо частей РККА на подавление восстания были брошены также сводные полки курсантов нескольких военных училищ, отряд из трех сотен добровольцев-коммунистов – делегатов Х съезда, специально приехавших, чтобы участвовать в подавлении «вылазки контры».

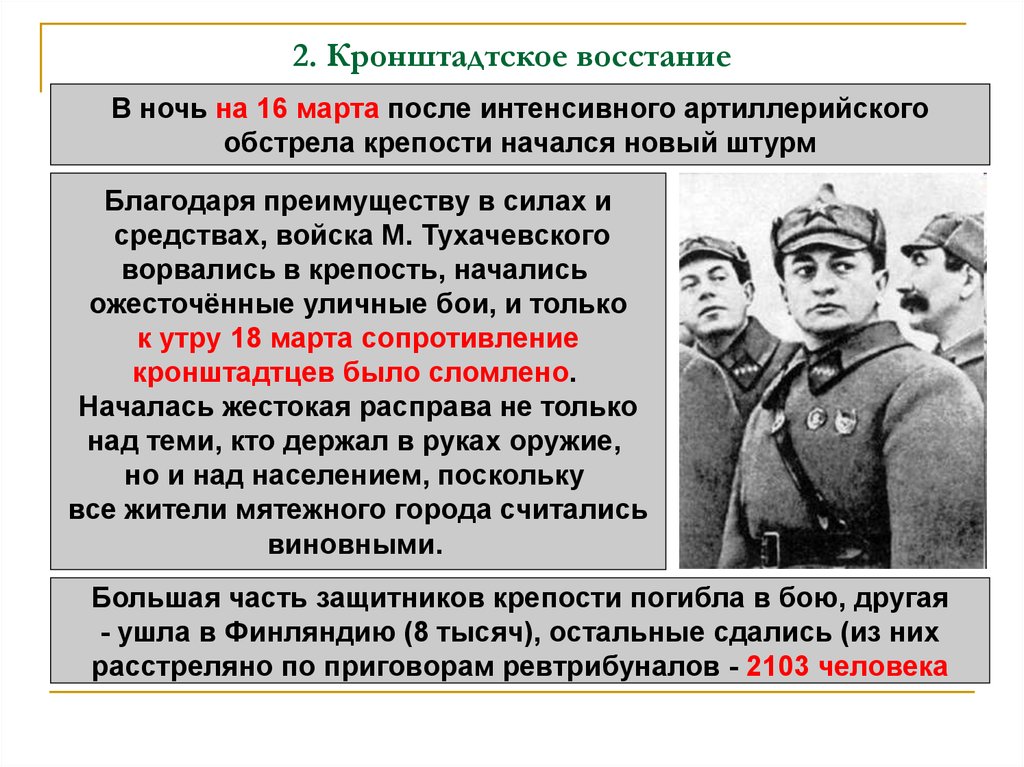

Операция началась в ночь на 17 марта. Наступали по льду Финского залива двумя армейскими группировками – с севера, со стороны Сестрорецка и с юга, от Ораниенбаума. Интересный факт: комиссаром Южной группы был назначен человек, прославившийся в советской истории в качестве полководца, – Клемент Ворошилов. (Позднее, когда Тухачевского расстреляли, объявив «врагом народа» и вычеркнув отовсюду его фамилию, именно Ворошилова упоминали в качестве главного усмирителя Кронштадтского мятежа.)

(Позднее, когда Тухачевского расстреляли, объявив «врагом народа» и вычеркнув отовсюду его фамилию, именно Ворошилова упоминали в качестве главного усмирителя Кронштадтского мятежа.)

Под покровом темноты атакующие смогли приблизиться к кронштадтским укреплениям. Однако защитники города обнаружили угрозу и открыли огонь из пушек, пулеметов, корабельных орудий. Некоторые отдельно стоящие форты войскам Тухачевского удалось захватить довольно легко. Но другие рубежи крепостной гарнизон и отряды моряков защищали отчаянно. Несколько атак на Кронштадт было отбито. Тогда Тухачевский приказал использовать последний резерв – конные полки. К вечеру красноармейцы ворвались в город. Окончательно подавить сопротивление восставших удалось лишь к утру 18 марта.

Тухачевский написал своему «шефу» Троцкому о впечатлениях при штурме: «Пять лет на войне, а такого боя не припомню. Это был не бой – ад. Орудийная стрельба стояла всю ночь такая, что в Ораниенбауме стекла в домах полопались. Матросы как озверелые. Не могу понять, откуда у них злоба такая? Каждый дом приходилось брать приступом».

Не могу понять, откуда у них злоба такая? Каждый дом приходилось брать приступом».

Видя, что противостоять натиску атакующих уже невозможно, руководители восстания решили прорываться на территорию Финляндии, до которой было всего 20 километров. Петриченко и еще несколько членов ВРК ранним утром во время короткого затишья уехали к финнам на автомобиле по льду залива. Вслед за ними в том же направлении рванули их подчиненные – матросы, гарнизонные солдаты… В общей сложности до финского берега добралось около 8000 защитников Кронштадта.

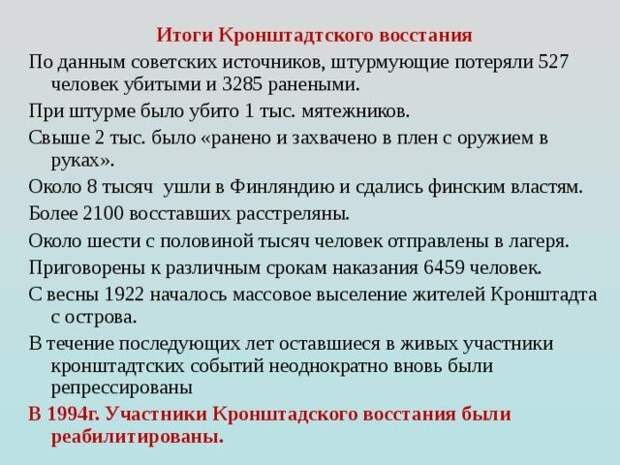

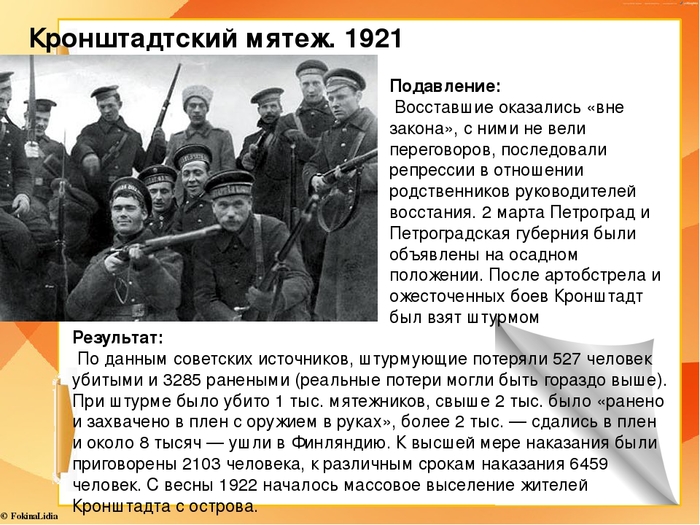

Согласно данным, публиковавшимся в СССР, при штурме Кронштадта войска Тухачевского потеряли около 530 человек убитыми и почти 3300 ранеными. Урон, понесенный восставшими, более внушителен: около тысячи убитых, свыше 4000 раненых и захваченных в плен.

Однако в постсоветское время информация изменилась. В Большой российской энциклопедии упомянуты уже куда более внушительные потери в войсках Петроградского военного округа, направленных на подавление восставших: 1900 убито и 1200 ранено. Среди погибших оказались и почти полтора десятка добровольцев – делегатов Х съезда партии.

Среди погибших оказались и почти полтора десятка добровольцев – делегатов Х съезда партии.

Финал этой жестокой эпопеи выдался еще более кровавым, чем завершающий этап военного противостояния армии и восставших. Из Москвы пришло распоряжение выявить всех «участников мятежа и сочувствующих им». В захваченной крепости, в самом городе, на кораблях начались массовые аресты военных и гражданских. Расследование провинностей этих людей перед большевистской властью вели ускоренными темпами. Уже через пару дней революционным трибуналом был вынесен первый приговор, по которому были осуждены и 20 марта публично расстреляны 13 защитников крепости.

Вслед за тем конвейер репрессий заработал на полную мощность. В общей сложности к смертной казни приговорили 2100 кронштадтцев, еще почти 6500 отправили в тюрьмы и лагеря. Вдобавок даже избежавшие ареста и суда жители Кронштадта все-таки оказались наказаны: через некоторое время власти решили «зачистить» остров Котлин и выселить с него большую часть людей, живших здесь во время восстания (по некоторым сведениям, около 2500 из них были депортированы в Сибирь).

Мятежники или повстанцы?

Исследователи до сих пор не пришли к единому мнению о причинах кронштадтского выступления и влиянии, которое оно оказало на дальнейшее развитие истории Советской республики.

Спорят даже о том, как правильнее называть эти события: восстанием или всего лишь мятежом – стихийно возникшим вооруженным противостоянием власти?

В материалах советского периода эту кровавую эпопею предпочитали низводить до уровня мятежа. О ней писали очень скупо и, конечно, без всякой героизации «мятежников». Зачастую их обвиняли в «мелкобуржуазных интересах», «вредительстве», «подыгрывании троцкистам» и даже в примитивном стремлении «получить привилегированный паек». Некоторые пытались также выстроить версию о связи участников восстания с белогвардейцами и антисоветскими эмигрантскими организациями. Она активно продвигалась с самого начала, еще при поиске зачинщиков «мятежа» в марте 1921-го. Тогда была найдена очень удобная фигура – уже упомянутый бывший генерал Александр Козловский. Именно его стали называть главарем, ВЧК даже провела операцию по аресту жены и детей генерала. Их держали в качестве заложников, а после разгрома восстания отправили в лагеря.

Именно его стали называть главарем, ВЧК даже провела операцию по аресту жены и детей генерала. Их держали в качестве заложников, а после разгрома восстания отправили в лагеря.

В то же время на Западе старались представить мартовские события 1921-го на острове Котлин как проявление острого конфликта между массами и большевистским правительством.

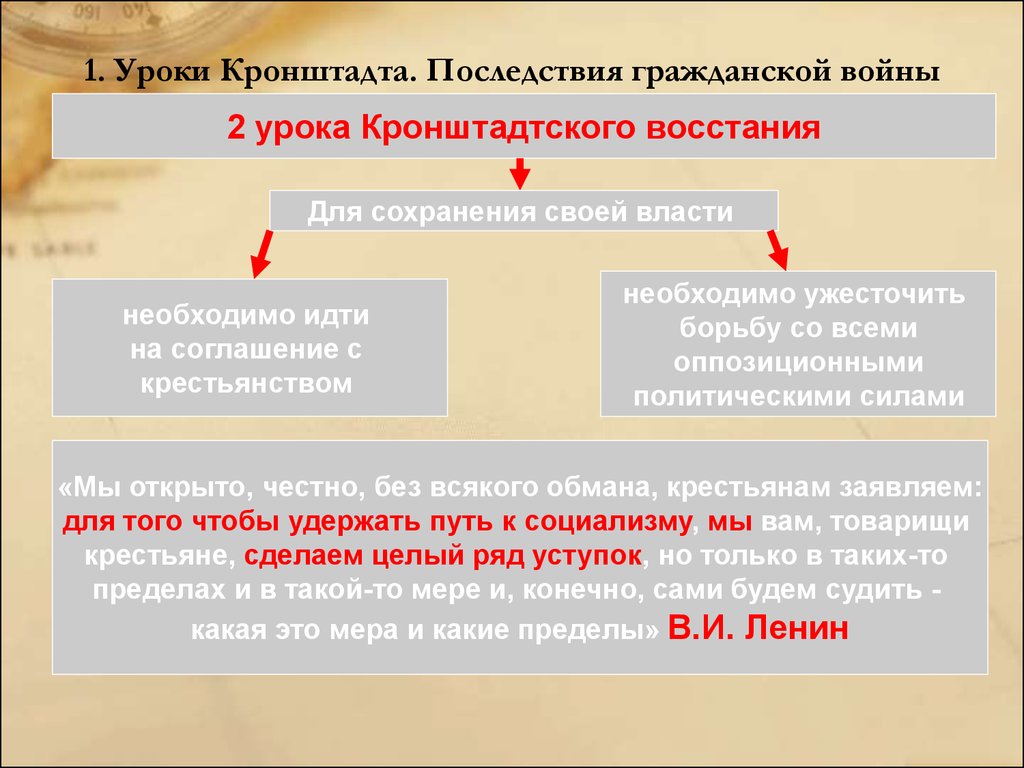

Уже вскоре после разгрома кронштадтцев выяснилось, что одна из причин, подтолкнувших их к вооруженному противодействию власти, с самого начала была уже фактически неактуальна. Речь о пресловутом режиме «военного коммунизма» с его тотальными реквизициями. Еще за 5 дней до восстания в ЦК РКП(б) поступил проект программы перехода к гораздо более мягкой Новой экономической политике. Эта программа была утверждена на съезде партии, завершившемся уже после кронштадтского разгрома. Несколько лет спустя сам Сталин увязал переход к НЭПу именно с выступлением моряков: «Разве не понадобились такие факты, как Кронштадт… для того, чтобы мы поняли, что жить дальше в условиях военного коммунизма невозможно?»

По-разному сложились судьбы тех, кто руководил обороной Кронштадта. Известно, например, что бывший генерал Козловский, благополучно добравшись до Финляндии, прожил там до самой своей смерти в 1940 году. А вот матросу Петриченко, возглавлявшему ВРК, повезло меньше. Он тоже оказался у финнов, устроился там, работал плотником. Однако после заключения мира с СССР в конце Второй мировой Финляндия выдала своему могучему соседу «политического преступника». Петриченко был приговорен к 10 годам лагерей и умер в одной из гулаговских зон уже в 1947-м. Подобная же участь ожидала и еще некоторых из числа организаторов «мятежа», укрывшихся от большевиков на финской территории.

Известно, например, что бывший генерал Козловский, благополучно добравшись до Финляндии, прожил там до самой своей смерти в 1940 году. А вот матросу Петриченко, возглавлявшему ВРК, повезло меньше. Он тоже оказался у финнов, устроился там, работал плотником. Однако после заключения мира с СССР в конце Второй мировой Финляндия выдала своему могучему соседу «политического преступника». Петриченко был приговорен к 10 годам лагерей и умер в одной из гулаговских зон уже в 1947-м. Подобная же участь ожидала и еще некоторых из числа организаторов «мятежа», укрывшихся от большевиков на финской территории.

Еще в 1922-м руководство РСФСР объявило амнистию для участников восстания. Те, кто поверил в это, вернулись на родину, но там быстро выяснилось, что амнистируют лишь с огромным количеством оговорок. Так что в итоге большая часть таких доверчивых кронштадтцев отправилась в архангельские лагеря, где многие вскоре погибли.

Уже в постсоветское время, 10 января 1994 года, Борис Ельцин подписал указ о полной реабилитации всех участников Кронштадтского восстания. ..

..

Подписаться

Авторы:

- Александр Добровольский

Правительство РФ Армия Арсенал Россия Севастополь Финляндия

Что еще почитать

Что почитать:Ещё материалы

В регионах

Какие изменения ждут жителей Германии в апреле 2023 года

16550

ГерманияКакую денежную купюру не стоит тратить: если ее хранить в кошельке, то она будет привлекать богатство

15988

КалмыкияВ Севастопольской бухте остановили движение транспорта утром 28 марта

10631

Крымфото: МК в Крыму

Из-за размытия дороги в селе Мельгуново под Рязанью закрыли проезд для транспорта

8254

РязаньПодоляк пообещал снести Крымский мост через семь месяцев

7709

Крымфото: МК в Крыму

Почему нельзя надевать одни и те же вещи два дня подряд: ответ вас удивит

6665

Калмыкия

В регионах:Ещё материалы

Кронштадтский мятеж | это.

.. Что такое Кронштадтский мятеж?

.. Что такое Кронштадтский мятеж?Красная армия атакует Кронштадт в марте 1921 года

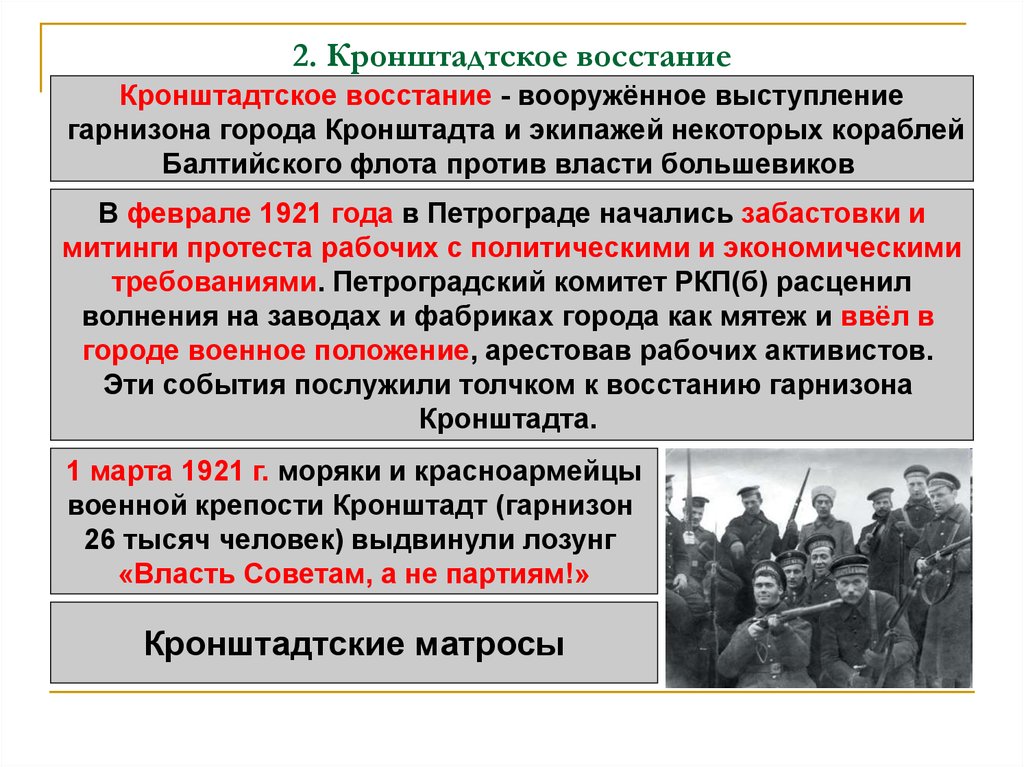

Кроншта́дтское восста́ние — вооружённое выступление гарнизона города Кронштадта и экипажей некоторых кораблей Балтийского флота против диктатуры большевиков.[1][2]

Содержание

|

События

К началу 1921 года крестьянские восстания охватили практически всю страну. Крестьяне требовали изменения аграрной политики, ликвидации диктата РКП(б), созыва Учредительного собрания на основе всеобщего равного избирательного права. В городах протестовали рабочие. Недовольство перебросилось и на вооружённые силы.

В феврале 1921 года в Петрограде начались забастовки и митинги протеста рабочих с политическими и экономическими требованиями. Петроградский комитет РКП(б) квалифицировал волнения на заводах и фабриках города как мятеж и ввёл в городе военное положение, арестовав рабочих активистов. Эти события послужили толчком к восстанию гарнизона Кронштадта.

Петроградский комитет РКП(б) квалифицировал волнения на заводах и фабриках города как мятеж и ввёл в городе военное положение, арестовав рабочих активистов. Эти события послужили толчком к восстанию гарнизона Кронштадта.

Начало восстания 1-2 марта

Революционные матросы линкора «Петропавловск» в порту Хельсинки (лето 1917 г.)

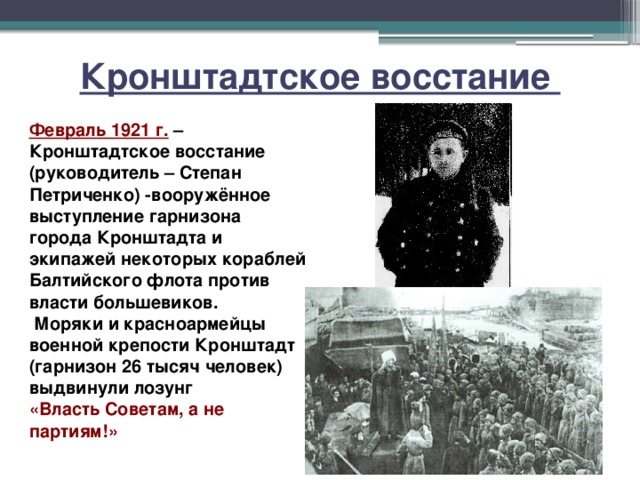

1 марта 1921 года моряки и красноармейцы военной крепости Кронштадт (гарнизон 26 тысяч человек[3]) под лозунгом «За Советы без коммунистов!» вынесли резолюцию о поддержке рабочих Петрограда и потребовали освобождения из заключения всех представителей социалистических партий, проведения перевыборов Советов и, как следует из лозунга, исключения из них всех коммунистов, предоставления свободы слова, собраний и союзов всем партиям, обеспечения свободы торговли, разрешения кустарного производства собственным трудом, разрешения крестьянам свободно пользоваться своей землёй и распоряжаться продуктами своего хозяйства, то есть ликвидации продовольственной диктатуры. Для поддержания порядка в Кронштадте и организации обороны крепости был создан Временный революционный комитет (ВРК) во главе с матросом Петриченко, помимо которого в комитет вошли его заместитель Яковенко, Архипов (машинный старшина), Тукин (мастер электромеханического завода) и Орешин (заведующий третьей трудовой школой).

Для поддержания порядка в Кронштадте и организации обороны крепости был создан Временный революционный комитет (ВРК) во главе с матросом Петриченко, помимо которого в комитет вошли его заместитель Яковенко, Архипов (машинный старшина), Тукин (мастер электромеханического завода) и Орешин (заведующий третьей трудовой школой).

Из воззвания Временного революционного комитета г.Кронштадт:

Товарищи и граждане! Наша страна переживает тяжёлый момент. Голод, холод, хозяйственная разруха держат нас в железных тисках вот уже три года. Коммунистическая партия, правящая страной, оторвалась от масс и оказалась не в состоянии вывести её из состояния общей разрухи. С теми волнениями, которые последнее время происходили в Петрограде и Москве и которые достаточно ярко указали на то, что партия потеряла доверие рабочих масс, она не считалась. Не считалась и с теми требованиями, которые предъявлялись рабочими. Она считает их происками контрреволюции. Она глубоко ошибается. Эти волнения, эти требования — голос всего народа, всех трудящихся.

Известия о событиях в Кронштадте вызвали резкую реакцию большевистского руководства. Делегация кронштадтцев, прибывшая в Петроград для разъяснения требований матросов, солдат и рабочих крепости, была арестована.

Осада крепости 3-6 марта

3 марта Петроград и Петроградская губерния были объявлены на осадном положении. За этим последовали репрессии в отношении родственников руководителей восстания. Их брали в качестве заложников. В числе первых была арестована семья командовавшего артиллерией крепости, бывшего генерала Козловского: его жена и четыре сына, младшему не было и шестнадцати лет. Вместе с ними были арестованы и сосланы в Архангельскую губернию все их родственники, в том числе и дальние.

Брать заложников продолжали и после того, как Кронштадт пал. Арестовывали родственников руководителей ВРК и военных специалистов, которые ушли из Кронштадта в Финляндию. 14 апреля в качестве заложников были арестованы проживавшие в Гомельской губернии П. И. Петриченко, крестьянин шестидесяти пяти лет, и два его сына. Их доставили на Лубянку, но вскоре выяснилось, что никакого отношения к председателю кронштадтского ВРК Петриченко они не имеют.

И. Петриченко, крестьянин шестидесяти пяти лет, и два его сына. Их доставили на Лубянку, но вскоре выяснилось, что никакого отношения к председателю кронштадтского ВРК Петриченко они не имеют.

Кронштадтцы добивались открытых и гласных переговоров с властями, однако позиция последних с самого начала событий была однозначной: никаких переговоров или компромиссов, мятежники должны сложить оружие безо всяких условий. Парламентёров, которые направлялись восставшими, арестовывали.

4 марта Комитетом обороны Петрограда Кронштадту был предъявлен ультиматум. Восставшие вынуждены были либо принять его, либо защищаться. В тот же день в крепости состоялось заседание делегатского собрания, на котором присутствовали 202 человека. Было решено защищаться. По предложению Петриченко состав ВРК был увеличен с 5 до 15 человек.

5 марта властями отдается приказ об оперативных мерах по ликвидации восстания. Была восстановлена 7-я армия под командованием Михаила Тухачевского, которому предписывалось подготовить оперативный план штурма и «в кратчайший срок подавить восстание в Кронштадте».

Штурм 7-18 марта

7 марта 1921 начался артобстрел Кронштадта. Руководитель восстания С. Петриченко позднее писал: «Стоя по пояс в крови трудящихся, кровавый фельдмаршал Троцкий первый открыл огонь по революционному Кронштадту, восставшему против владычества коммунистов для восстановления подлинной власти Советов».

8 марта 1921 года в день открытия Х съезда РКП(б) части Красной армии пошли на штурм Кронштадта. Но штурм был отбит, понеся большие потери, карательные войска отступили на исходные рубежи. Разделяя требования восставших, многие красноармейцы и армейские подразделения отказывались участвовать в подавлении восстания. Начались массовые расстрелы. Для второго штурма к Кронштадту стягивались самые верные части, в бой бросили даже делегатов партийного съезда. В ночь на 16 марта после интенсивного артиллерийского обстрела крепости начался новый штурм.

Благодаря тактике расстрела отступающих красноармейцев заградительными отрядами и преимуществу в силах и средствах, войска Тухачевского ворвались в крепость, начались ожесточённые уличные бои, и только к утру 18 марта сопротивление кронштадтцев было сломлено. Командиром ударного коммунистического батальона был будущий комиссар крепости В. П. Громов.

Командиром ударного коммунистического батальона был будущий комиссар крепости В. П. Громов.

Итоги восстания

Большая часть защитников крепости погибла в бою, другая — ушла в Финляндию (8 тысяч), остальные сдались (из них расстреляно по приговорам ревтрибуналов — 2103 человека).

Оставшиеся в живых участники кронштадтских событий позднее неоднократно вновь репрессировались. В 1990-х годах они были реабилитированы.[1]

Память о восстании

Рядом с Троицким собором Александро-Невской Лавры находится братская могила, на которой написано «Памяти жертв Кронштадтского мятежа. 1921»

Литература

- Семанов С. Н. Кронштадтский мятеж /С. Н. Семанов. — М.: ЭКСМО: Алгоритм, 2003. — 254 с.

- Новиков А. П. Эсеровские лидеры и кронштадтский мятеж 1921 года / А. П. Новиков // Отечественная история. — 2007. — № 4. — С.57 — 64.

- Эврич П. Восстание в Кронштадте. 1921 / П.Эврич; Пер. Игоревский Л. А.. — М.: Центрполиграф, 2007.

— 237 с.

— 237 с.

См. также

- Левоэсеровские мятежи 1918

Ссылки

- Л. Троцкий. Мятеж бывшего генерала Козловского и корабля «Петропавловск» (Правительственное сообщение) 2 марта 1921

- ↑ 1 2 Статья Конштадтское восстание

- ↑ С. Н. Семанов, Кронштадтский мятеж, М., 2003 ISBN 5-699-02084-5

- ↑ «Гражданская война и военная интервенция в СССР», М.: Советская энциклопедия, 1983

- Л. Троцкий. Шумиха вокруг Кронштадта

- Кайо Брендель Кронштадт — пролетарский отпрыск Русской революции

Кронштадтское восстание: итоги и последствия

Что делали большевики сразу после прихода к власти после Октябрьской революции? Они сбились с пути и, конечно же, предали революцию! Если бы это был ваш ответ, вы могли бы быть просто матросом, стоящим в Кронштадтской гавани, на «Петропавловске» или на «Севастополе». В любом случае, вы не ошибетесь. Итак, расскажем, что происходило на острове Кронштадт с 1 по 18 марта 1921 года.

Итак, расскажем, что происходило на острове Кронштадт с 1 по 18 марта 1921 года.

Кронштадтское восстание Сводка

После Февральской революции 1917 года матросы, дислоцированные в Кронштадте, выступили против Временного правительства России и вместо этого поддержали большевиков. Однако вскоре политические пути матросов и большевиков разошлись.

Большевики организовали Октябрьскую революцию и вместе с ней укрепили свою власть в Советской России. Кронштадтские матросы были одним из орудий, с помощью которых были выиграны и Февральская, и Октябрьская революции, но они не получили за это никакой славы. Вместо этого они смотрели на новую Россию, управляемую большевиками, партией, которая, по мнению кронштадтских матросов, нарушила дух русской революции.

Рис. 1: Кронштадтские мятежники

Это чувство предательства переросло в волнения, которые очень скоро переросли в мятеж. Мятеж начался на судах, пришвартованных в Кронштадте, Петропавловске и Севастополе. Мятежники во главе со Степаном Петриченко сначала взяли в заложники морских офицеров, отпустив только тех, кто согласился с разочарованием мятежника в большевиках. Однако некоторые офицеры были казнены мятежниками.

Мятежники во главе со Степаном Петриченко сначала взяли в заложники морских офицеров, отпустив только тех, кто согласился с разочарованием мятежника в большевиках. Однако некоторые офицеры были казнены мятежниками.

Чем опасны кронштадтские мятежники?

У мятежников было одно преимущество — технологии. В начале 20 века многие страны начали попытки усовершенствовать свои военно-морские силы. Военно-морской флот был наиболее технологически развитым и хорошо вооруженным сектором вооруженных сил России.

Для подавления мятежа большевики предложили выслушать требования мятежников и отправили Михаила Калинина в Кронштадтский Совет. На встрече Калинина с моряками присутствовало более 15 тысяч человек. 1 марта Калинина выгнали с острова Кронштадт, и это событие и дата официально положили начало Кронштадтскому мятежу. Вместо того, чтобы ждать большевиков, Степан Петриченко был избран Революционным комитетом, новым фактическим руководящим органом Кронштадтского Совета.

Де-факто

Занятие определенной должности, но не имеющее юридической силы.

Калинин доложил Ленину, что он обвинил матросов в том, что они являются марионетками -й истребительной армии (которые по состоянию на март 1921 г. все еще действовали). Сцена была готова, нужно было усмирить кронштадтских мятежников. Ленин приказал Льву Троцкому взять под свой контроль остров Кронштадт.

Что такое Белая армия?

Белая Армия, в отличие от Красной Армии, — антикоммунистическая, антибольшевистская группировка вооруженных сил, воевавшая и проигравшая большевикам в Гражданской войне в России (1917 — 1922).

Лев Троцкий собрал вооруженный отряд сторонников большевиков и направился на борьбу с мятежниками в Кронштадте. Ожесточенные бои произошли в Кронштадте 7 марта. Однако кровавый конфликт закончился через 11 дней, 18 марта. Хотя мятежникам удалось собрать более 16 000 человек, они все еще уступали по численности войскам Троцкого, насчитывавшим более 40 000 человек.

Чем больше вы знаете…

Несмотря на численное превосходство, кронштадтские моряки были настоящими обученными солдатами. Не забывайте об этом. Да, многие из войск Троцкого тоже были бывшими солдатами, но они не были так хорошо обучены, как матросы русского флота. Если говорить о прямом сравнении, то матросы были хотя бы почти грамотны по сравнению с большевистскими войсками, для которых образование было, мягко говоря, не на первом месте.

Рис. 2: Поле битвы при Кронштадте

Рис. 3: Лев Троцкий

Троцкий успешно разгромил мятежников и вернул Кронштадт под власть большевиков. Тысячи мятежников бежали из Советской России, например, лидер мятежа Степан Петриченко , бежавший в Финляндию. До 2 тыс. мятежников были осуждены за измену и казнены, остальные отправлены в лагеря.

Флаг Кронштадтского восстания

Флаг Кронштадтского мятежника был создан на основе традиционного пиратского флага Веселого Роджера 18-го века, но с более современной интерпретацией. На флаге мятежников был изображен пиратский череп, что означало их неповиновение новой большевистской системе, а также слова «Смерть буржуазии», написанные на флаге, что также означало их неповиновение старой буржуазной системе.

На флаге мятежников был изображен пиратский череп, что означало их неповиновение новой большевистской системе, а также слова «Смерть буржуазии», написанные на флаге, что также означало их неповиновение старой буржуазной системе.

Чем больше вы знаете…

Флаги и знамена, похожие на изображения кронштадтских мятежников, также использовались другими фракциями, преобладавшими в России начала 20-го века, такими как анархисты, группа некоторых мятежников. принадлежали или сочувствовали.

Что такое Веселый Роджер?

«Веселый Роджер» — это название, данное многим флагам с изображением черепов или скелетов, которые обычно ассоциировались с пиратами.

Рис. 4: Флаг Кронштадтского мятежа

Рис. 5: Мятежники со своим флагом

Лидер Кронштадтского мятежа

Кронштадтский мятеж возглавил Степан Петриченко. Его в целом любили и уважали среди мятежников, поэтому он выступил, чтобы возглавить мятеж. Однако после подавления восстания Петриченко был вынужден бежать в Финляндию, где продолжал делиться и выражать свои антибольшевистские взгляды и настроения.

Рис. 6: Степан Петриченко перед Кронштадтским мятежом

Требования Кронштадтского восстания

Кронштадтские моряки во главе со Степаном Петриченко составили пакет из пятнадцати требований. Однако единственных требований, на которых нам нужно сосредоточиться, всего четыре:

- Во-первых, моряки требовали свободы слова, вместе с которой им также была бы предоставлена свобода собраний и свобода печати.

- Во-вторых, моряки требовали равных пайков для всех народов РСФСР, будь то солдаты или гражданские.

- В-третьих, матросы требовали прекращения политики военного коммунизма .

- Наконец, матросы потребовали новых выборов и прекращения большевистской монополии на политическую власть в РСФСР.

Что такое военный коммунизм?

Военный коммунизм — политическая и экономическая политика в РСФСР во время Гражданской войны в России. При такой политике государство имело право насильно отбирать у крестьян хлеб и другие продукты питания. Это означало, что государство предпочитало солдат крестьянству. Хотя эта политика действовала только с 19С 18 по 1921 г. сохранялась философия военного коммунизма и приобретение продовольствия государством, что привело к массовому голоду в Советском Союзе.

Это означало, что государство предпочитало солдат крестьянству. Хотя эта политика действовала только с 19С 18 по 1921 г. сохранялась философия военного коммунизма и приобретение продовольствия государством, что привело к массовому голоду в Советском Союзе.

Моряки собрались, когда выдвигались требования. В это время возник лозунг: «Вся власть Советам, а не партиям».

«Вся власть Советам!»

Хотя кронштадтские матросы и выдвинули лозунг «Вся власть Советам, а не партиям», изначально он не принадлежал им. Они просто взяли оригинал Ленина 1917 лозунг «Вся власть Советам!» и добавил « не к партиям «.

Последствия и значение Кронштадтского восстания

Кронштадтское восстание имело важное значение в одном отношении. Большевики, заклятые защитники революции, вдруг забыли об остальной России и стали думать только о своей политической опоре. Кронштадтские матросы чувствовали себя представителями тех самых людей, от которых бессознательно отвернулись большевики. Чем моряки отличались от крестьян? Единственное, что отличало их друг от друга, это то, что моряки были обучены как солдаты. Моряки видели это и считали такое обращение с русским населением несправедливым.

Чем моряки отличались от крестьян? Единственное, что отличало их друг от друга, это то, что моряки были обучены как солдаты. Моряки видели это и считали такое обращение с русским населением несправедливым.

Рис. 8: Кронштадтские моряки прибывают в Финляндию в качестве беженцев

Несмотря на все усилия, мятежники потерпели поражение. Но им удалось показать, что большевики рано сбились с пути. Начальство ело хлеб, пока рабочий класс умирал на улицах от голода. Несмотря на благородство, требования моряков никогда не будут выполнены. Русская революция уже закончилась, и капиталистическая буржуазия потерпела поражение. Не было времени для внутренних вопросов, не было времени для Кронштадтского мятежа.

Кронштадтский мятеж — Основные выводы

- Кронштадтский мятеж начался потому, что морякам больше не нравилось, как большевистский режим управлял Советской Россией.

- Мятеж возглавил Степан Петриченко.

- Большевики попытались подавить восстание до того, как оно приняло кровавый оборот, отправив Михаила Калинина для переговоров и обсуждения условий с матросами.

- Калинина выгнали с острова Кронштадт, больше никаких сделок заключать не удалось.

- Троцкого послали разобраться с этим с оружием.

- С 7 по 18 марта Кронштадт был полем кровавых сражений.

- Мятежники были в меньшинстве и потеряны.

Литература

- Ида Метт, Кронштадтское восстание, 1921 (1971)

- как общественное достояние

- Рис. 2: Кронштадтская атака (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kronstadt_attack.JPG). Автор неизвестен, лицензирован как общественное достояние

- Рис. 3: Лев Троцкий (обрезка) (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leon_Trotsky_(crop).jpg) компании «Синергия», лицензия общественного достояния

- Рис. 4: Флаг Петропавловск-Крондштадт (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Petropavlovsk-Krondstadt_flag.svg) от FugeeCamp, лицензия CC0 1.0

- Рис. 5: Anarkistimatruuseja (https://commons.wikimedia.org/wiki/File: Anarkistimatruuseja.jpg). Автор неизвестен, лицензия общественного достояния

- Рис.

6: Петриченко (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Petrichenko.jpg). Автор неизвестен, лицензирован как общественное достояние

6: Петриченко (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Petrichenko.jpg). Автор неизвестен, лицензирован как общественное достояние - Рис. 8: Беженцы Кронштадтского восстания прибывают в Койвисто, Финляндия (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kronstadt_rebellion_refugees_arrive_in_Koivisto,_Finland.tif) Museot Finna, лицензия CC BY 4.0

The Kronstadt Rebellion Александр Беркман, послесловие

Кронштадтское восстание Александр Беркман, послесловиеАлександр Беркман

Кронштадтское восстание

Кронштадтское движение было стихийным, неподготовленным и мирным. Что превратился в вооруженный конфликт, закончившийся кровавой трагедией, был полностью из-за татарского произвола коммунистической диктатуры.

Осознавая общий характер большевиков, Кронштадт все же

верили в возможность мирного решения. Он считает

Коммунистическое правительство поддается разуму; это приписывало ему какой-то смысл

справедливости и свободы.

Опыт Кронштадта еще раз доказывает, что правительство, Государство — как бы оно ни называлось и ни было — всегда является смертельным врагом свободы и свободы. самоопределение. У государства нет души, нет принципов. У него есть, но одна цель — закрепить власть и удержать ее любой ценой. Это политический урок Кронштадта.

Есть еще один, стратегический, урок, который преподают каждое восстание.

Успех восстания обусловлен его решимостью, энергией, и агрессивность. На стороне повстанцев настроения массы. Это чувство усиливается с ростом волны восстания. Это нельзя допустить, чтобы угасло, побледнело возвращение к серости повседневная жизнь.

С другой стороны, каждое восстание имеет против себя мощную машину

государства. Правительство может сосредоточить в своих руках

источники снабжения и средства связи. Не следует давать время

правительство использует свои полномочия. Бунт должен быть энергичным,

бьет неожиданно и решительно. Он не должен оставаться локализованным,

ибо это означает застой. Он должен расширяться и развиваться. Восстание

который локализует себя, играет политику ожидания или ставит себя на

оборонительная, неизбежно обречена на поражение.

Он должен расширяться и развиваться. Восстание

который локализует себя, играет политику ожидания или ставит себя на

оборонительная, неизбежно обречена на поражение.

В этом отношении Кронштадт особенно повторил роковой стратегический

ошибки парижских коммунаров. Последний не последовал совету

тех, кто выступал за немедленное нападение на Версаль, в то время как

Правительство Тьера было дезорганизовано. Они не несли

революция в стране. Ни парижские рабочие 1871 г., ни

Кронштадтские моряки стремились к упразднению правительства. Коммунары

хотели просто определенных республиканских свобод, и когда правительство

пытались их разоружить, они изгнали министров Тьера из

Париж, установили свои свободы и приготовились их защищать…

больше ничего. Таким образом, и Кронштадт требовал только свободных выборов в

Советы. Арестовав нескольких комиссаров, солдаты приготовились

защищаться от нападения. Кронштадт отказался действовать

Совет военных специалистов немедленно брать Ораниенбаум.

последняя представляла большую военную ценность, кроме 50 000 пудов[1]

пшеницы, принадлежащей Кронштадту. Высадка в Ораниенбауме была возможна,

большевики были бы застигнуты врасплох и не имели бы

пора подтягивать подкрепление. Но моряки не хотели брать

наступление, и таким образом психологический момент был упущен. Несколько дней

впоследствии, когда декларации и акты большевистского правительства

убедили Кронштадт, что они ведут борьбу за жизнь, это

было слишком поздно, чтобы исправить ошибку.[2]

Высадка в Ораниенбауме была возможна,

большевики были бы застигнуты врасплох и не имели бы

пора подтягивать подкрепление. Но моряки не хотели брать

наступление, и таким образом психологический момент был упущен. Несколько дней

впоследствии, когда декларации и акты большевистского правительства

убедили Кронштадт, что они ведут борьбу за жизнь, это

было слишком поздно, чтобы исправить ошибку.[2]

То же самое произошло и с Парижской коммуной. Когда логика борьбы навязанные им продемонстрировали необходимость отмены Тьеровского режима не только в своем городе, но и во всей стране, было слишком поздно. В Парижской коммуне, как и в Кронштадтском восстании, склонность к пассивной оборонительной тактике оказалась фатальной.

Кронштадт пал. Кронштадтское движение за свободные Советы было подавлено.

крови, в то время как большевистское правительство делало

компромиссы с европейскими капиталистами, подписание Рижского мира,

согласно которому 12-миллионное население было передано

милости Польши и помощь турецкому империализму в подавлении

республики Кавказа.

Но «триумф» большевиков над Кронштадтом держал в себе поражение большевизма. Он раскрывает истинный характер Коммунистическая диктатура. Коммунист проявил готовность пожертвовать коммунизмом, пойти на любой компромисс с международным капитализм, но отвергали справедливые требования своего народа — требования которые озвучивали октябрьские лозунги самих большевиков: Советы избирается прямым и тайным голосованием в соответствии с Конституцией РСФСР; и свобода слова и печати для революционеров стороны.

В городе проходил X Всероссийский съезд Коммунистической партии.

Москва во время Кронштадтского восстания. На том съезде

вся экономическая политика большевиков изменилась в результате

Кронштадтские события и столь же угрожающее отношение людей в

в других частях России и Сибири. Большевики предпочитали

изменить свою основную политику, отменить разверстку

(насильственная реквизиция), ввести свободу торговли, дать уступки

капиталистов и отказаться от самого коммунизма — коммунизма, ради которого

Октябрьская революция свершилась, пролилось море крови, и Россия принесла

разорять и отчаиваться, но не допускать свободно избранных Советов.

Может ли кто-нибудь еще сомневаться, какова истинная цель Большевики были? Преследовали ли они коммунистические идеалы или государственную власть?

Кронштадт имеет большое историческое значение. Это прозвучало похоронным звоном Большевизм с его партийной диктатурой, безумной централизацией, ЧК. терроризм и бюрократические касты. Он ударил в самое сердце Коммунистическое самодержавие. В то же время это шокировало умных и честные умы Европы и Америки в критическую проверку Большевистские теории и практики. Он разрушил большевистский миф о Коммунистическое государство есть «рабоче-крестьянское правительство». Это доказали, что диктатура коммунистической партии и русская революция противоположны, противоречивы и взаимоисключающие. Это продемонстрировало что большевистский режим есть абсолютная тирания и реакция, и что Коммунистическое государство само по себе является самым могущественным и опасным контрреволюция.

Кронштадт пал. Но она победила в своем идеализме и нравственности. чистота, ее щедрость и высшая человечность. Кронштадт был великолепен. Это

справедливо гордился тем, что не пролил крови своих врагов,

Коммунисты среди них. В нем не было казней. Необразованный,

неотесанные матросы, грубые в манерах и речи, были слишком благородны, чтобы

следовать большевистскому примеру мести: они не будут стрелять даже

ненавистные комиссары. Кронштадт олицетворял собой щедрое, все

всепрощающий дух славянской души и вековая эмансипация

движения России.

чистота, ее щедрость и высшая человечность. Кронштадт был великолепен. Это

справедливо гордился тем, что не пролил крови своих врагов,

Коммунисты среди них. В нем не было казней. Необразованный,

неотесанные матросы, грубые в манерах и речи, были слишком благородны, чтобы

следовать большевистскому примеру мести: они не будут стрелять даже

ненавистные комиссары. Кронштадт олицетворял собой щедрое, все

всепрощающий дух славянской души и вековая эмансипация

движения России.

Кронштадт был первым популярная и совершенно независимая попытка освобождение от ига государственного социализма — попытка, предпринятая непосредственно народом, самими рабочими, солдатами и матросами. Это было первый шаг к третьей Революции, которая неизбежна и которые, будем надеяться, могут принести многострадальной России прочную свободу и мир.

АЛЕКСАНДР БЕРКМАН

Примечания

[1] Пуд равен 40 русским или примерно 36 английским фунтам.

[2] Неспособность Кронштадта взять Ораниенбаум дала

Правительству возможность усилить крепость своими доверенными полками,

ликвидировать «зараженные» части гарнизона, а главарей казнить

воздушной эскадры, готовившейся соединиться с кронштадтскими повстанцами.

— 237 с.

— 237 с.

6: Петриченко (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Petrichenko.jpg). Автор неизвестен, лицензирован как общественное достояние

6: Петриченко (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Petrichenko.jpg). Автор неизвестен, лицензирован как общественное достояние

Ваш комментарий будет первым