Путь в Сибирь — Helperia

Путями первопроходцев

Территория Сибири долгое время оставалась «белым пятном» на карте мира, порождавшим множество домыслов и легенд. Так, в V веке до нашей эры Геродот описывал земли, предположительно лежащие у подножий Уральских гор, населенные странными, фантастическими существами.Многие столетия спустя характер представлений европейцев о Сибири не претерпевал существенных изменений.

Оставленные в летописных источниках сведения о походах Новгородцев в Югорские земли с XI века являлись источником первых знаний о географии и народах Западной Сибири. Сведения из составленного новгородцами «Югорского дорожника», позднее легли в основу одного из первых серьезных географических и этнографических исследований Урала и Западной Сибири, опубликованного в 1549 году австрийским послом Сигизмундом Герберштейном в книге «Записки о московитских делах».

В числе первых европейских исследователей Сибири выделяется голландец Исаак Масса. В начале XVII века им было написано несколько статей, содержащих множество ценных сведений о первых шагах русской колонизации Сибири. В частности, в них описывалось завоевание Сибири дружиной Ермака, подробно рассматривались пути сообщения между Москвой и Сибирью. В своих работах Исаак Масса одним из первых среди европейских ученых уделил большое внимание изучению географии приполярных и полярных районов Сибири. Обобщая рассказы путешественников, им была составлена карта, на которой был изображен полуостров Ямал и остров Вайгач. Исаак Масса внес свой вклад в изучение возможностей использования северного морского пути в освоении восточных рубежей русского государства.

Интересным историко-этнографическим документом, характеризующим жизнь сибирских городов середины XVII века, стала найденная в библиотеке Копенгагена рукопись описания путешествия в Сибирь, совершенного в 1666 году неизвестным военным иностранцем, проследовавшим с 46 офицерами из Европы, принятыми на русскую службу.

Значительный интерес представляет описание совершенного в 1675 году путешествия через Сибирь Н. Спафария (Милеску), назначенного послом в Китай. В нем содержится множество ценных географических и этнографических сведений о поселениях, расположенных на «Сибирском пути» от Тобольска до Нерченска.

Еще одним важным историческим источником, описывающим маршрут «Сибирского пути» конца XVII века являются путевые дневники русских послов в Китай Избранта Идеса и Адама Брандта, совершивших по нему путешествие в 1692-1695 годах.

Первыми летописными источниками, созданными современниками первых шагов русского освоения Сибири стали Есиповская и Строгановская летописи.

Есиповская летопись была составлена в 1636 подьячим сибирского архиепископа Нектария Саввой Есиповым, и посвящена памяти Ермака. По поводу времени возникновения Строгановской летописи у современных исследователей нет однозначной точки зрения. Некоторые авторы относят ее создание к 1620-1630 годам, другие — к периоду 1668-1673 годов. В летописи подробно излагаются ранние обстоятельства присоединения Сибири к русскому государству, при этом подчеркивается инициатива Строгановых в организации похода Ермака.

Процесс освоения территории Сибири русскими первопроходцами с конца XVI по XVIII столетие без преувеличений можно назвать эпохой великих географических открытий в масштабах отечественной истории. Ее главной особенностью являлось то, что большинство казаков, промышленных и гулящих людей, открывавших неизведанные ранее уголки Сибири, как правило, не имели светского образования, дававшего хотя бы приблизительное представления о достижениях европейской науки того времени.

При этом они обладали рядом сложившихся в народной культуре самобытных навыков, дававших им возможность хорошо ориентироваться на обширных водных и сухопутных пространствах, осуществлять проходящие в экстремальных климатических условиях дальние плаванья на хрупких кочах и стругах, находить общий язык с аборигенным населением.

Основные цели многочисленных походов не вызывались запросами науки, а непосредственные участники их были не только лицами, далекими от нее, но часто и просто малограмотными (иногда и неграмотными). Но колонизация сибирских территорий все более настойчиво требовала увеличения сведений описательного и картографического характера о природе и населении огромных пространств. Получение их от землепроходцев и мореходов, а также и от сибирской администрации составило в конечном итоге эпоху в истории географии.

Сегодня можно без преувеличения сказать, что основание первопроходцами каждого нового острога или зимовья было сопоставимо с новым важным географическим открытием. Масштаб многих из них и сейчас не перестает поражать воображение современного человека. Поэтому большинство первопроходцев, разведывавших неизведанные земли без преувеличений можно назвать первыми исследователями необъятных просторов Сибири.

В XVII — первой половине XVIII столетий город Великий Устюг являлся одним из важнейших опорных пунктов на пути в Сибирь. Выходцы из историко-культурной зоны Русского Севера — Заволочья, центром которой он являлся, внесли наиболее весомый вклад в ранние этапы колонизации Сибири. Известный историк Сибири П.А. Словцов писал: «Сибирь обыскана, добыта, населена, обстроена, образована все устюжанами и их собратией.

Устюжане дали нам земледельцев, ямщиков, посадских, соорудили нам храмы и колокольни, завели ярмарки» (Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири. Кн. 1. СПб, 1835. с. 140). Действительно, по данным историка В.Н. Булатова в течение XVII века около 40% жителей Заволочья мигрировали на Урал и в Сибирь (Булатов В.Н. Русский Север. Книга вторая: Встречь Солнца (XV-XVII вв.) — Архангельск: Изд-во Поморского университета, 1998. — 352 с.), тем самым в значительной мере определив историко-культурную самобытность этих мест. Нельзя не отметить особый вклад устюжан в судьбу многих великих географических и естественнонаучных открытий.

Семен ДежневОтправившись в 1648 году в путешествие на небольших судах — «кочах», Семен Дежнев и Федот Попов первыми в мире доказали существование пролива между Азией и Америкой, подробно описали Чукотку, основали Анадырский острог.

Первопроходец Василий Поярков в 1643-1646 руководил отрядом, посланным из Якутска для поиска путей в Приамурье. Его отряд первым совершил путешествие по Амуру, открыл реку Зея, Амурско-Зейскую равнину. Результатом похода Пояркова стало расширение русских владений на Дальнем Востоке, получение ценных сведений о природе и населении Приамурья.

В 1649 году еще один устюжанин Ерофей Хабаров установил кратчайший путь из Якутска на Амур, проплыл по последнему до самого моря, составил описание увиденных земель и «чертеж реки Амуру».

В 1697 году Владимир Атласов открыл и описал Камчатку и Курильские острова, открыв тем самым период интенсивного исследования берегов и островов Тихого океана. Именно донесения Атласова о Камчатке заинтересовали Петра I, и он распорядился организовать экспедицию к «неведомым землям», руководителем которой был назначен Витус Беринг.

Устюжане были участниками многих других, менее известных открытий в Тихом океане и на Аляске. Так, сподвижник первого правителя Русской Америки А.А. Баранова мореход Егор Пуртов открыл дельту реки Медной. Василий Малахов основал Николаевский редут, а его сын Петр позднее создал самое северное русское поселение на Аляске Нулато и стал первооткрывателем Аляскинского хребта. Якутский служилый человек Михаил Стадухин открыл в 1644 году реку Колыму в устье которой поставил зимовье (Нижнеколымск) и первым сообщил сведения о неизвестном до того чукотском народе.

В 1747 году тотемский купец Федор Холодилов в компании с иркутским купцом Никифором Трапезниковым, снарядили и отправили на промыслы к берегам острова Беринга судно «Иоанн». Это положило начало освоения жителями Тотьмы Русской Америки.

Вслед за Холодиловыми в 1758 году начинают свою предпринимательскую деятельность тотемские купцы братья Григорий и Петр Пановы. Ими было организовано 11 экспедиций на Алеутские острова и Аляску. В этот период тотемскими купцами было снаряжено более 20 экспедиций к Северу Тихоокеанского побережья, что для своего времени стало наиболее весомым вкладом в его освоение.

Заслуга тотемских мореходов неоценима и в области географических открытий: они открыли и обследовали Андреяновские острова, острова Акун, Унга, Кадьяк. Тотемский посадский Петр Шишкин известен как первый составитель карты островов Алеутской гряды, подытоживавшей русские открытия в Тихом океане за 20 лет. Эта карта была высоко оценена М.В. Ломоносовым.

Деятельность промысловых экспедиций на малоизведанных островах была связана со значительным риском и требовала больших средств, собрать которые могли только объединенные компании, своего рода акционерные общества. Наиболее крупной торгово-промысловой корпорацией того времени стала основанная в 1799 Российско-американская компания, важную роль в истории которой сыграл уроженец Тотьмы Иван Кусков. При поддержке русского правительства компанией было организовано 25 экспедиций, 15 из которых были кругосветными. В результате ее деятельности на территории Северной Америки был основан ряд русских поселений.

Особенно полно организаторский талант Ивана Кускова проявился в период с 1808 по 1821 годы. В это время, по замыслу правителей Российско-американской компании, на калифорнийском берегу была основана крепость Росс, призванная снабжать русские поселения на Аляске продуктами питания. Чтобы выбрать место для крепости, Кусков с группой промышленников совершили пять морских походов в Калифорнию.

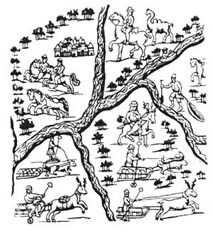

Активное освоение русскими территории Сибири на протяжение XVII века оставляло все меньше «белых пятен» на ее карте. Книга Большому Чертежу изданная в 1627 одной из первых включала в себя карты Западной Сибири, обобщающие географические сведения, полученные от первопроходцев. В 1667 году под руководством Тобольского воеводы П. Годунова был составлен отдельный «чертеж Сибири» на котором схематично было изображено расположение основанных к этому времени на ее территории поселений.

В 1690 году в Амстердаме вышла «Новая ландкарта Северной и Восточной Татарии» голландского географа Николаса Витсена. На ней, обобщая ряд сделанных ранее географических описаний, впервые в Европе был издан подробный план всей территории Сибири. Карта была представлена Петру I. В России она вызвала большой интерес, однако, в ней был выявлен ряд неточностей и ошибок.

Поэтому в 1696 году был издан указ, повелевавший составить собственные подробные чертежи сибирских воеводств. В этом же году тобольским служилым человеком Семеном Ремезовым был начат уникальный по своим масштабам труд по созданию «чертежной книги Сибири». По сравнению с имевшимися ранее картами труд Ремезова отличался большей точностью и достоверностью. Значительная часть картографических материалов составлялась Ремезовым на основе его личных наблюдений. Для этого им были предприняты экспедиции во многие районы Сибири.

Большой интерес представляют труды Семена Ремезова, посвященные истории Сибири. Наиболее значимым из них является Сибирская (Кунгурская) летопись. Важно отметить, что наследие Ремезова не перестает терять своей актуальности. Для многих поколений географов, историков и этнографов оно продолжает оставаться уникальным источником, дающим представление о многих исторических процессах на территории Сибири.

Источники

123

helperia.ru

Исследователи Сибири и Дальнего Востока — знаменитые первооткрыватели и путешественники России

Оригинал взят у zhsq70 в Исследователи Сибири и Дальнего Востока — знаменитые первооткрыватели и путешественники России- (кликабельно)

Александр Абакумович — новгородский воевода, первооткрыватель Западной Сибири и Полярного Урала, открыл реку Обь и обследовал 1000 км ее нижнего течения (кликабельно)

Ермак Тимофеевич — казачий атаман и народный герой; разведал основные речные пути Западной Сибири, разгромил Сибирское ханство

Демид Пянда — открыл реку Лену и Якутию, прошел 8000 км по ранее неизвестным участкам сибирских рек (верхнее и среднее течение Нижней Тунгуски, Лены и Ангары)

Пётр Бекетов — воевода, исследователь Восточной Сибири, первооткрыватель Бурятии; присоединил Якутию и Бурятию, основал Якутск и Читу

Иван Ребров — первым из русских спустился по Лене до устья; первооткрыватель моря Лаптевых, рек Оленёк и Индигирка

Максим Перфильев — основатель Енисейска и Братска, первооткрыватель Забайкалья (Даурии), выдающийся дипломат

Иван Москвитин — первооткрыватель Охотского моря и Шантарских островов; первым из русских вышел к берегу Тихого Океана

Михаил Стадухин — первооткрыватель Колымы, Пенжинской губы Охотского моря и района будущего Магадана; первым вышел по суше на Чукотку и, возможно, Камчатку

Курбат Иванов — первооткрыватель Байкала, составитель первой карты Дальнего Востока России и первой карты района Берингова пролива

Василий Поярков — первооткрыватель Приамурья и реки Амур; первым из русских спустился по Амуру

Семён Дежнёв — первооткрыватель Колымы, Чукотки, Берингова пролива и мыса Дежнева (крайней восточной точки Евразии)

Федот Попов — первооткрыватель Чукотки и Берингова пролива; согласно легенде, первый русский на Камчатке

Ерофей Хабаров — составил первую русскую карту Приамурья и начал его завоевание

Семён Ремезов — исследователь и первый историк Сибири, составитель «Чертежной книги Сибири» — первого русского географического атласа

Николай Спафарий — первым из русских послов прошел в Китай через Приамурье, первым верно оценил глубину Байкала, автор первого русского учебника арифметики

Владимир Атласов — присоединил к России Камчатку и составил ее первую карту и описание; первооткрыватель Курильских островов

Степан Крашенинников — участник Великой Северной Экспедиции, первый академический исследователь Камчатки, автор знаменитого «Описания земли Камчатки»

Александр Миддендорф — исследователь Сибири, первооткрыватель плато Путорана, основатель мерзлотоведения; определил границу вечной мерзлоты

Геннадий Невельской — исследователь Приморья; доказал, что устье Амура доступно для морских судов и что Сахалин является островом

Иван Черский — исследователь Восточной Сибири, географ, геолог и палеонтолог, пионер геоморфологии; первым объснил происхождение озера Байкал

Владимир Обручев — геолог, исследователь Сибири и Центральной Азии, автор фундаментального труда «Геология Сибири», писатель-фантаст («Плутония» и «Земля Санникова»)

Владимир Арсеньев — исследователь внутренних областей Приморья, этнограф, писатель («По Уссурийскому краю», «Дерсу Узала»)

Леонид Кулик — первый исследователь Тунгусского метеорита и руководитель нескольких экспедиций в район его падения; участник создания первого советского планетария

Татьяна Устинова — геолог, первооткрывательница Долины гейзеров на Камчатке (единственное в Евразии гейзерное поле)

Николай Кудрявцев — геолог-нефтяник, создал современную абиогенную теорию происхождения нефти; разведал первый нефтяной фонтан в Западной Сибири

Фарман Салманов — геолог-нефтяник, первооткрыватель или участник открытия более 130 месторождений нефти и газа в Западной Сибири, включая крупнейшие

igor-peshkov-59.livejournal.com

путь ссыльных на каторгу. Часть 2 — Омская земля — общественный проект

Несколько лет назад в Омской области, селе Большие Уки, существовал необычный туристический аттракцион – повторять путь каторжан по сохранившемся участку знаменитого Московско-Сибирского тракта. Для полного погружения в образ каторжанина XIX века туристов одевали в полушубки, обували в валенки и заковывали в кандалы, точную копию тех, что доводилось носить ссыльным.

Единственное отличие кандалов для туристов от их аутентичного прообраза — это наличие болтов. Раньше же «браслеты» заковывались прямо на арестанте, и снимать их разрешалось только в двух случаях — если человек умирал или если он освобождался на временное поселение. В бане, например, одежда продергивалась в зазоры между телом и железом, а чтобы вещи не рвались, под стальные манжеты вставлялись специальные кожаные прокладки. Длительное ношение кандалов приводило к истончению костей на запястьях и лодыжках, а также вырабатывало специфическую походку, по которой бывшего каторжного можно было узнать спустя много лет.

Путь «современным каторжанам» предстоял недолгий – всего около сотни метров. Для сравнения – от настоящих каторжан требовалось проходить 20 км в день. Сейчас трудно представить себе, что по самой длинной в мире на тот момент сухопутной дороге от столицы государства до самой Сибири каждый день тысячи «закованных» людей шли пешком. По советским данным, за сто лет с 1783 по 1883 год по Большому Сибирскому тракту прошли примерно полтора миллиона заключенных. Эта дорога использовалась в том числе и казенной государственной почтой: по тракту ехали товарные обозы, везли почту ямщики, отправлялись в путешествие, как, например, А. П. Чехов отправился на остров Сахалин. По этому же направлению велись торговые перевозки из России на дальний Восток, Китай и обратно. И тем не менее, в народе тракт называли не иначе как «кандальный путь».

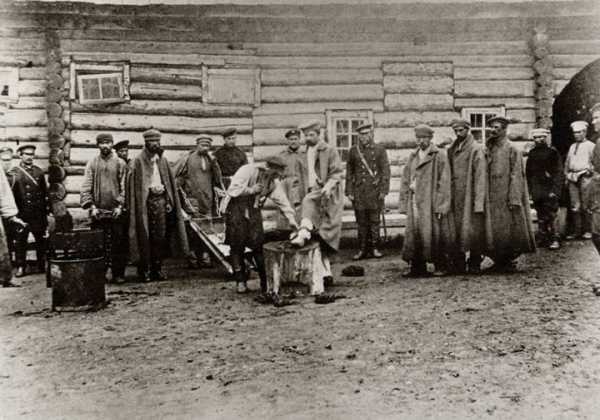

На прибывших каторжан надевают кандалы

Государственный порядок ссылать и отправлять преступников на тяжелые работы был официально закреплен в 1679 году. Однако строительство специального пути было закончено только к середине следующего века, до этого использовались длинные и неудобные речные пути. В дальнейшем этапное движение регламентировалось принятым в 1822 году «Уставом об этапах», которым были определены принципы обустройства тюрем, порядок движения ссыльных партий, обязанности и права командиров и солдат стражи, учета перемещаемых заключенных. Предполагалось, что закованные в кандалы каторжники, как мужчины, так и женщины, под конвоем солдат должны ежедневно проходить определенное расстояние. Впереди на конях двигались три-четыре казака, затем телеги со старцами, больными и детьми. Если арестант заболевал или умирал, его клали на подводу и везли вслед за остальными. Так родилась небезызвестная поговорка «доставить живого или мертвого».

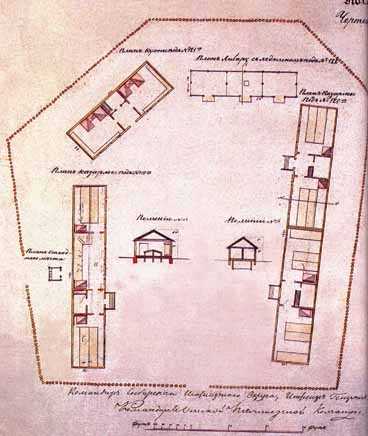

Сибирский почтовый тракт. Ограда Омского острога

С 1830 года по предложению генерала Капцевича был введен так называемый маятный порядок. Вся Россия покрылась сетью этапных путей. Каждая этапная команда принимала и отдавала арестантов соседним командам. Большинство конвоиров передвигались так же пешком и работали «вахтовым» методом: сдавая поднадзорных на границе этапа, они возвращались и отдыхали одну — три недели. Позже под роспись получали новую партию «кандальников» и «колодников».

Чертеж омского каторжного острога 1847 года

После каждых двух дней пути для ссыльных следовали сутки отдыха в пересыльной тюрьме или в этапной избе. Этапные избы располагались вдоль всего тракта с интервалом в двадцать пять — тридцать верст и обычно окрашивались в грязно-желтый цвет. На полпути между этапами были построены здания поменьше – полуэтапы для ночёвок. Они представляли собой огороженное место с двумя-тремя одноэтажными деревянными зданиями. В одном размещались на ночь офицеры, в другом — солдаты, в третьем, самом большом, — арестанты.

Границу между двумя частями света ссыльные и сопровождавшая их процессия пересекали пешком. Например, они проходили столб с надписью «Европа — Азия», воздвигнутый в двух десятках верст западнее Екатеринбурга в XVIII веке. Некоторые дошедшие до этого места арестанты брали на память горстку земли, которую зашивали в мешочек и носили на груди. Еще один географический символ находился в десяти верстах от села Тугулым. Здесь, на стыке Пермской и Тобольской губерний, возвышался столб «Сибирь».

По некоторым источникам, именно у подножия этого памятника каторжники, обнажив бритые головы, покаянно крестились: настолько велик был страх перед малоосвоенной, знакомой лишь по рассказам, таинственной Сибирью. Как писал американский исследователь Д. Кеннан, «ни один пограничный столб в мире не был свидетелем стольких человеческих страданий».

Пограничный столб «Сибирь» в наши дни. Автор фото Vladimir Chebaldin

Московско-Сибирский тракт оставался основной транспортной артерией, которая соединяла Западные губернии России с Сибирью и Дальним Востоком до открытия Транссибирской магистрали во второй половине 90-х годов XIX века. Первый поезд прибыл в Омск в 1894 году. Можно сказать, что явление ссылки успешно сыграло роль принудительной колонизации, поскольку отдаленные и пограничные районы Сибири, включая Омск, действительно были частично заселены бывшими арестантами и членами их семей. Ссылка наложила заметный отпечаток на сибирскую историю, навсегда укрепив ассоциации с сибирским краем как местом суровым, холодным и зловещим.

omsk.land

Первая дорога в Сибирь | Наука и жизнь

«Российское могущество прирастать будет Сибирью…» — кто не знает этих слов, произнесённых великим российским учёным Михаилом Ломоносовым! Но первым, кто связал своё имя с Сибирью, был лихой атаман Ермак, отправившийся в 1582 году с Верхней Камы на покорение её просторов.

Исторический центр Соликамска.

Верстовой столб Бабиновской дороги. Отсюда начиналась первая верста в Сибирь.

Фото Елены Деревниной.

Село Городище, через которое в XVI веке прошла Бабиновская дорога, и его древняя Знаменская церковь.

‹

›

В том же ряду людей, некогда обративших взор на восток, стоит и мой земляк Артемий Бабинов. В 1597 году он открыл первую дорогу через Урал — от Соликамска до Верхотурья, построенную им. Она соединила Центральную Россию с Сибирью. Не случайно дорога получила статус Государевой.

Из жизни Бабинова мало что известно. Впервые его имя упомянуто в грамоте царя Фёдора Иоанновича в 1595 году: «По Указу Царя и Великого Князя Белыя, Малыя и Великия Руси Фёдора Иоановича велено прокладывать дорогу от Соли Камской до р. Туры <…> проведал прямую дорогу верх-усолец крестьянин Ортюшка Бабинов».

Нужда в прямой короткой дороге в Сибирь уже тогда ощущалась чрезвычайно остро. Все существовавшие прежде дороги были сезонными, водно-сухопутными, что крайне затрудняло бесперебойное движение по ним. С таким положением мирились, пока не присоединили земли Сибирского ханства к Руси.

По указу царя в помощь А. Бабинову для прокладки дороги было дано 40 человек из местных крестьян «с топорами, пилами да лопатами». Два с половиной года прорубали и прокладывали они через тайгу просеку длиной 250 вёрст, шириной три сажени (то есть 6 метров). Пилили и валили деревья, корчевали пни, разравнивали землю, сооружали мосты через реки (всего их было сделано 37), через болота прокладывали гати.

Много это или мало для 40 человек? Конечно, очень и очень много. Да и прокладывали они не простую дорогу, а большую, ямскую, дорогу общегосударственного значения — как бы сейчас сказали, федерального. Представьте себе современную автодорогу Соликамск — Пермь: она ненамного длиннее Бабиновской. А сколько времени её строили! Сколько народу и техники было занято!

Прокладка дороги через Уральские горы, первый обоз по которой отправился в путь в конце декабря 1597 года, стала подвигом, подвигом Артемия Бабинова и сорока безвестных его сподвижников.

Бабиновская дорога соединила Россию с Сибирью. А если точнее — Европу с Азией. Она положила начало пути на восток, к Тихому океану. Спустя сорок лет после открытия движения по дороге, в конце 30-х годов XVII века, русские землепроходцы достигли берегов Тихого океана. В начале 1640-х годов караваны российских купцов прошли до Китая.

А для Артемия Бабинова дорога в Сибирь стала делом всей жизни. В течение многих лет, а по сути до самой смерти, он следил за состоянием дороги, поддерживал её в порядке, исправлял, улучшал… Для удобства Бабинов даже переселился поближе к середине пути, на реку Яйву, основав там новое поселение — село Верх-Яйвинское.

В одной из статей о Бабиновской дороге сказано, что её роль в истории страны можно сравнить с путём «из варяг в греки». С кем же тогда сравнить верхусольского крестьянина Бабинова?! Путь «из варяг в греки» создавали, прокладывали несколько поколений славянских и неславянских племён. А здесь — всего два года и один с бригадой в 40 человек. Бабиновская дорога, как прочная нить, скрепила разные части Московского государства в одно целое.

Нередко в литературе железные дороги сравнивают с кровеносными сосудами, которые питают государство. Но так можно сказать обо всех дорогах. Бабиновская в этой интерпретации не просто сосуд, она стала артерией. Безмерные объёмы грузов (до пяти тысяч подвод в год), значительные людские массы (до двух с половиной тысяч человек) стекались со всей страны на соликамскую землю и через узкое горлышко дороги в три сажени шириной мимо Верх-Усолки и Сурмога проникали на восток, в Сибирь. И там растекались по множеству сосудов, питая её.

Тогда новые российские земли за Уралом нуждались буквально во всём. Приведу перечень товаров, ввезённых в 1633 году в один только город Мангазею: воск — 14,5 пуда, пилы — 49 штук, свёрла — 40 штук, топоры — 635, скобы железные — 3000, судовые скобы — 7500, лыжи — 11 пар, сети неводные — 2395 сажен, хмель — 9 пудов, рубахи холщовые — 210, штаны — 748, коты — 1098 пар, медь зелёная — 14,5 пуда, сера — 13 фунтов… Всего 117 наименований товаров, принятых одним лишь городом, который питался соликамской артерией.

Нелишне вспомнить, на какое время выпали первые годы существования дороги. Конец XVI — начало XVII века. В стране — смута, гражданская война, западные и центральные районы государства заняты польскими войсками. В Москве всякого рода самозванцы. До Сибири ли тогда было московским правителям, когда они столицу в руках удержать не могли?

Дороге требовалось много чего: корм для лошадей, провиант для путников, дворы для отдыха обозов, люди для подправки полотна дороги, канав по обочинам, ремонта мостов, ремонта подвод… Всё бремя забот по содержанию дороги легло на плечи жителей Перми Великой, в первую очередь на крестьян, поселившихся невдалеке от дороги. Вдоль тракта в восточной, неосвоенной ранее части пермской земли один за другим стали возникать починки, деревни и сёла.

И не только содержание дороги легло на плечи тех, кто жил в те годы в нашем крае, но и снабжение всем необходимым сибирских городов и острогов (укреплений). А для этого требовалось собрать хотя бы самое необходимое: иметь хлебные запасы, воинское снаряжение, соль (её в Сибири тогда ещё не добывали), найти подводы, людей, выбрать время для отправки всего этого за Урал. Иногда приходилось помогать и людьми — далеко не всё спокойно было в недавно присоединённой Сибири.

Однако множество повседневных дел не мешали жителям края следить за тем, что происходит в Москве. В 1611 году выборные люди из города и уезда, видя бездействие воеводы в сборе ратных людей в ополчение, взяли на себя все функции управления, объявив воеводе: «Так ли государевым делом промышляют? Добро государевым делом промышляти вправду, делом, а не словом». Чтобы заявить подобное царскому наместнику, надобно было обладать недюжинным гражданским мужеством.

И, надо сказать, эти мужественные люди проявили тогда настоящий государственный подход к делам: рассматривали судебные иски, вели переписку, касающуюся общегосударственного порядка, с другими местностями страны, собирали средства на содержание ратных людей, отправили в помощь народному ополчению под руководством Минина и Пожарского отряд в 48 человек. Конечно, на подмогу Москве из нашего края ушло намного меньше людей, чем, например, из Нижнего Новгорода. Но нижегородцы, к слову сказать, не отправили в Сибирь ни пуда хлеба, ни фунта пороха, ни алтына денег, ни одного человека… А всё это легло в трудные годы на плечи жителей Пермского края.

Не знаю почему, — возможно, в характере российского человека подвиг считать чем-то обыденным, само собой разумеющимся делом, — но мы мало знаем о своих героях, редко вспоминаем о них. Западноевропейские землепроходцы, искавшие пути в Китай и Индию через северные моря и земли, не выполнили своей задачи, путь на восток они здесь не проложили. Но взгляните на географические карты: Баренцево море — в честь голландского мореплавателя В. Баренца, Гудзонов залив — в честь англичанина Г. Гудзона, остров Баффинова Земля — в честь английского полярного исследователя У. Баффина… Перечень можно продолжить. Об этих людях написано немало книг. Причём пишут о них не только там, на Западе, но и наши российские авторы.

А что же Артемий Бабинов? До сих пор о нём нет ни одной книги, да и на карте не найдёте его имени. Не встретите вы ни в одной книге и рассказа о том, как простые соликамские крестьяне в тяжёлое, смутное для страны время взяли на себя весь груз ответственности за поддержание порядка в крае, сохранение вновь приобретённых сибирских земель в составе Руси и сбор ратных людей для народного ополчения…

Совсем ещё узкая в этом месте река Усолка, старый деревянный мостик… Правый берег неторопливо взбегает вверх, к дороге, идущей от водозабора в город Березники. Луга, несколько огородов, засаженных картофелем, невысокий лес. И среди этого на пригорке возвышается колокольня полуразрушенной церкви. Она стоит как единственный уцелевший памятник деревне Верх-Усолка, родине российского землепроходца Артемия Бабинова.

Почти два столетия через Соликамский уезд пролегала и жила напряжённой жизнью первая Государева дорога в Сибирь. Благодаря дороге, «разведанной» Бабиновым, Соликамск к началу XVII века входит в десятку самых крупных городов России. Кто посчитает, сколько пудов соли было перевезено по Бабиновскому тракту из Урала в Сибирь? Сколько сороков шкурок привезено из Сибири? Доподлинно известно, что все ссыльные в Сибирь ехали именно по Бабиновской дороге через Соликамск.

***

Бабиновскую дорогу совершенно заслуженно называют дорогой, создавшей Россию. Именно по ней шло первое истинное освоение Сибири, Дальнего Востока, Русской Америки — Аляски. Благодаря ей к XVIII веку Соль Камская (ставшая городом Соликамском), достигнув зенита торгово-промышленного развития, играла ведущую роль в жизни Урала, была транзитным торговым, таможенным, военно-административным и религиозным центром.

www.nkj.ru

Тест на тему «Как осваивали и изучали территорию России»(8 класс)

Тема : Как осваивали и изучали территорию России.

Цели и задачи : Познакомить учащихся с историей освоения и изучения территории России. Рассказать о русских путешественниках и ученых, внесших большой вклад в изучении нашей Родины. Учить работать с картами.

Оборудование : Физическая карта России, портреты путешественников, картины, справочники.

Ход урока

I. Организационный момент

II. Проверка домашнего задания

Тест по теме «Время»

1. Россия расположена:

а) в 11-и часовых поясах;

б) в 10-и часовых поясах;

в) в 12-и часовых поясах;

г) в 24-х часовых поясах.

2. Линия перемены дат проходят в проливе:

а) Беринговом;

б) Кунаширском;

в) Карские Ворота.

3. Какого числа жителю Чукотки надо вылететь на Аляску, чтобы оказаться там 8-го июня?

а) 9-го июня;

б) 8-го июня;

в) 7-го июня.

4. Если переехать из 3-го часового пояса в 10-й часовой пояс, то надо часы перевести на:

а) на 7 часов назад;

б) на 7 часов вперед;

в) на 13 часов вперед.

5. Где начинаются новые сутки:

а) на 0º меридиане;

б) на северном полярном круге;

в) на 180º меридиане;

г) на экваторе.

6. Время данного меридиана называют:

а) местным;

б) поясным;

в) декретным;

г) летним.

Ответы: 1 — б; 2 — а; 3 — а; 4 — б; 5 — в; 6 — а

III. Изучение новой темы ( работа в группах).

Класс делится на 3 групп. У каждой группы своё задание

На выполнение заданий отводится 10 – 12 минут.

Группы отчитываются по итогам своей работы, записывают в тетрадях в виде таблицы краткие сведения о путешественниках и их открытиях.

IV. Закрепление.

Географический диктант (устно).

— Побережье какого моря освоили Новгородцы – поморы? (Баренцево).

— Ради чего плавали поморы в Мангазею? (за пушниной).

— Кто разведал путь в Сибирь? (Ермак).

— Кто открыл озеро Байкал ? (К.Иванов)

— К какому морю вышел Иван Москвитин? (Охотское море).

— В чем заслуга С. Дежнева? (открытие прохода из Ледовитого океана в Тихий).

— Он в 1696 г. совершил поход на Камчатку (В. Атласов).

— В честь каких братьев названо море? (Лаптевых).

— Он изучал Уссурийский край (Пржевальский).

— Моряк родом из Дании, ставший известным путешественником в России, возглавивший Камчатские экспедиции и погибший в одной из них. Его имя трижды запечатлено на карте России (Беринг).

— Русский полярный мореплаватель участник Великой Северной экспедиции, достигший северной точки Азии (Челюскин).

infourok.ru

Ваш комментарий будет первым