Малые народы в Сибири и на Дальнем Востоке чаще всего страдают болезнями органов дыхания — эксперт — Сибирь |

Главные события 27 октября 2010 г. 15:28

27 октября. Interfax-Russia.ru — Медики отмечают высокий уровень заболеваемости среди коренных малочисленных народов Севера (КМНС) Сибири и Дальнего Востока.

«Нас беспокоят: высокий уровень заболеваемости у коренных народов, специфика заболеваемости, само течение заболеваемости и возможности получения адекватной медпомощи», — заявил ректор Хабаровского института повышения квалификации специалистов здравоохранения, академик РАЕН, доктор медицинских наук Салават Сулейманов на конференции «Медицинские и социальные проблемы сохранения здоровья КМНС Сахалинской области», которая в среду прошла в Южно-Сахалинске.

По его данным, на первом месте у КМНС стоят болезни органов дыхания (в отличие от мировой статистки, согласно которой в мире малые народы страдают чаще всего сердечнососудистыми заболеваниями), туберкулез, далее следуют травмы и отравления, расстройства психического характера.

«Это общая тенденция для всех коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в силу социальных, экономических и биологических особенностей», — пояснил академик.

Он напомнил, что здоровье по определению Всемирной организации здравоохранения — это состояние физического, психического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических увечий.

«Если говорить об этом, то мы можем признать малые народы тяжелобольными. В физическом плане они болеют все чаще и чаще, болезни носят хронический характер. Если мы говорим, что не устроен быт и нет работы, человек каждый день озабочен тем, как ему прожить завтрашний день, то какое может быть психическое и духовное здоровье», — констатировал С.Сулейманов.

Эти проблемы, по его мнению, должны решаться комплексно.

На уровне государства и регионов принято множество документов по развитию этносов, но от документов до их реализации, заявил академик, целая пропасть по ряду причин, в том числе, что не учитываются вышеназванные особенности КМНС.

С.Сулейманов, в частности, предлагает использовать советский опыт подготовки медицинских кадров КМНС.

В Хабаровском крае живет 24 тыс. представителей КМНС, на Сахалине — 3,8 тыс., из них самые многочисленные в Хабаровском крае — нанайцы, на Сахалине — нивхи.

Конференция организована правительством Сахалинской области, региональным Советом уполномоченных представителей КМНС Сахалинской области. В ее работе приняли участие представители КМНС Сахалинской области, Ассоциации КМНС Сибири и Дальнего Востока, медики, ученые, представители правительства Сахалинской области и облдумы.

- Главные события

Филиал государственного фонда поддержки участников СВО открылся в Иркутске

Филиал государственного фонда поддержки участников СВО открылся в Иркутске - Точка зрения Вызывает пожары и наводнения

Interfax-Russia.

Вызывает пожары и наводнения ru — Красноярские ученые связали участившиеся пожары в сосновых лесах с изменениями климата.

ru — Красноярские ученые связали участившиеся пожары в сосновых лесах с изменениями климата. - Уголь из промотходов

Interfax-Russia.ru – Томские ученые разработали экономичную технологию получения активированного угля из промышленных отходов.

- Метеорит ни при чем

Interfax-Russia.ru – Ученые усомнились в необычном происхождении озера Чеко в Красноярском крае. Ранее считалось, что оно появилось из-за падения Тунгусского метеорита.

- Небезопасный обед

Interfax-Russia.ru — Школьник из Красноярского края заразился трихинеллезом. Источником инфекции, предположительно, стал шашлык из свинины, купленной на стихийном рынке.

- Потенциально опасны

Interfax-Russia.ru — Российские ученые открыли новые потенциально опасные виды клещей.

Главная Новости Круглый стол Языки и культуры Библиографии Проекты Инструментарий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Казакевич О. А. А.НИВЦ МГУ им. М.В. Ломоносова Функционирование языков коренных малочисленных народов на территории Ямало-Ненецкого АО, Туруханского р-на Красноярского края и Эвенкийского АОЯмало-Ненецкий АО, Туруханский район Красноярского края и Эвенкийский АО образуют единое пространство, внутри которого живут представители шести коренных малочисленных народов Сибири: ненцы, ханты, манси, селькупы, кеты и эвенки. Во всех трех регионах коренные малочисленные народы составляют меньшинство. Границы трех территориальных образований не совпадают с границами территорий традиционного расселения этих народов: тундровые ненцы, помимо Ямало-Ненецкого АО, проживают также в Ненецком и Таймырском АО и в Мурманской области, ханты, манси и лесные ненцы – в Ханты-Мансийском АО, эвенки – в республиках Саха (Якутия) и Бурятия, а также в Хабаровском крае и Амурской, Иркутской и Читинской областях. Таблица 1. Численность представителей коренных малочисленных народов на территории рассматриваемых административных образований

Из представленных в таблице данных видно, что для кетов и ненцев рассматриваемый регион – основное место проживания, здесь живет также чуть больше половины селькупского населения, почти треть хантов и 11 % российских эвенков. В 1993 г. мы начали серию социолингвистических обследований поселков региона. К настоящему времени обследовано 18 поселков. Описание функционирования малых языков региона базируется на результатах этого обследования, а также на данных, почерпнутых из других источников. Все малые языки региона функционируют в ситуации почти стопроцентного двуязычия их носителей. Представители коренных малочисленных народов Севера, совсем не владеющие русским языком, сегодня большая редкость. Их можно встретить только в старшем поколении или среди детей дошкольного возраста в семьях оленеводов, ведущих кочевой образ жизни (у тундровых и лесных ненцев, хантов, реже эвенков). Среди селькупов и кетов русским языком владеют все. Передача языка от родителей к детям сохраняется у тундровых и лесных ненцев, у оленных хантов, а также в двух селькупских и одном эвенкийском поселке. У кетов внутрисемейная передача этнического языка прекратилась повсеместно. Во всех обследованных поселках русский язык занимает доминирующее положение, причем не только во всех официальных коммуникативных сферах, но и в неформальном общении, в том числе и в семье. Использование языков коренного населения ограничено традиционными промыслами. Именно в тех местах, где многие семьи большую часть года проводят на промыслах (у лесных ненцев пос. Харампур, у эвенков пос. Совречка, у селькупов пос. Ратта) еще сохраняется естественная передача языка от родителей к детям. При выявляемых общих неблагоприятных для автохтонных языков и культур тенденциях обследованные нами поселки представляют широкий спектр разнообразных языковых и этно-культурных ситуаций: от относительно благополучных Совречки (эвенки), Харампура (лесные ненцы) или Ратты (селькупы), где дети еще говорят на своих этнических языках, до Сургутихи, Бакланихи, Верещагина или Суломая (кеты), где не владеют этническим языком не только дети, но и взрослые моложе 50-60 лет. Интересно отметить, что наряду с объективными факторами (такими как соотношение численности автохтонного и пришлого населения, наличие в хозяйствах оленей, наличие в поселке школы, и т. Во многих из обследованных поселков язык коренного автохтонного населения преподается в школе, но, к сожалению, приходится констатировать низкую или даже нулевую эффективность этого преподавания. В ходе проведения обследования выявляется устойчивое противоречие между тем, что люди говорят об отношении к своим этническим языкам, и реальной практикой использования этих языков. И здесь оказывается, что рынок диктует свои правила не только в экономике, но и в выборе языка. Большинство представителей автохтонного населения региона сегодня выказывает позитивное отношение к своим этническим языкам, родители выражают желание, чтобы их дети говорили на языке предков. В то же время языком, на котором родители говорят сегодня со своими детьми даже в моноэтнических семьях, за редким исключением оказывается русский: если знание этнического языка рассматривается как желательное, знание русского языка считается обязательным, и именно это знание родители стараются дать своим детям, чтобы облегчить им учебу в школе. Собранный нами на сегодняшний день материал показывает, что нетривиальную типологию языковых и этнокультурных ситуаций у коренных народов Севера можно построить, только рассматривая в качестве исходной единицы языковую общность отдельно взятого поселка, а не этническую группу в целом. Даже в пределах одного района разница между поселками с точки зрения сохранности языка и традиционной культуры народа может быть весьма значительной. Попытки дать некое усредненное представление о языковой ситуации в регионе напоминает пресловутую среднюю температуру по больнице. Только точное знание о том, как в действительности обстоят дела в каждом конкретном поселке, может способствовать выработке адекватных мер по поддержанию и сохранению языкового разнообразия данного поселка, а следовательно, и всего региона. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

© ИЭА РАН, 2005 г. Сайт создан при поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

РОССИЯ Ханты и манси, малые народы Сибири

Их сейчас всего несколько тысяч человек. Определение территорий и интеграция народов остается приоритетом России. Москва хотела бы свести все свои этнические группы, включая украинцев, к прирученному фольклору хантов и манси.

Определение территорий и интеграция народов остается приоритетом России. Москва хотела бы свести все свои этнические группы, включая украинцев, к прирученному фольклору хантов и манси.

Москва (AsiaNews) — Специалист Аркадий Бауло, заместитель директора Института археологии и этнографии РАН, проиллюстрировал современное положение двух малочисленных народов Российской Федерации: хантов и манси на Сибирь.Реалии . Таких людей сейчас всего несколько тысяч в Ханты-Мансийской автономной области, на полумиллионе квадратных километров в центре Сибири, где проживает полтора миллиона человек, 80% из которых русские и татары.

Это два разных этноса, но с общей судьбой, чьи имена даже связаны в названии главного города Ханты-Мансийска. До 1940 года город назывался Остяко-Вогульск, потому что первые русские колонизаторы называли хантов «остяками», а манси — «вогулами». В действительности жизнь этих народов была связана больше с реками и тайгой, чем с городом: каждый род хантов получал в узуфрукт реку, из которой они черпали свое богатство, не затрагивая природных богатств, охраняемых богами леса и реки. Деревянные изображения этих божеств хранились в семье в священном месте в зернохранилище, называемом «амбар».

Деревянные изображения этих божеств хранились в семье в священном месте в зернохранилище, называемом «амбар».

Входить в амбар нужно было «без злых помыслов», иначе на стволах деревьев появлялись черные полосы. Даже сегодня путешественники восхищаются необычайной белизной берез в долине ханты на реке Обь, которая на протяжении 3560 километров соперничает с Волгой и Енисеем за пальму первенства самой длинной в России.

Ранее в этом году в Академгородке, университетской цитадели сибирской столицы Новосибирска, открылась выставка предметов культа хантов и манси, вызвавшая большой интерес и являющаяся одним из флагманов государственной политики возрождения местных культур. Как поясняет Бауло, «ханты делятся на две части: в районе Джамала живут северяне, в районе Томска — южане. Манси, напротив, живут в Березовской (березовой) губернии, где в заточении умер любимец Петра Великого Александр Меньшиков; небольшая их часть проживает в Свердловской области на Урале.

Происхождение двух групп довольно сложное: ханты — народ, происходящий из арктической зоны, а манси — финно-угорский, родственный венграм, эстонцам и финнам, выходец из южных степей, о чем свидетельствует один их главных богов, витязь Мир-Сусне-Кум. В тайге никто до манси лошадей не использовал. Город Ханты-Мансийск запомнился как место столкновения войск князя Самарского с казаком Ермаком в 1582 году, одного из решающих эпизодов завоевания Сибири русскими.

В тайге никто до манси лошадей не использовал. Город Ханты-Мансийск запомнился как место столкновения войск князя Самарского с казаком Ермаком в 1582 году, одного из решающих эпизодов завоевания Сибири русскими.

Вопрос о границах всегда преследовал русских, о чем ярко свидетельствует конфликт на Украине. Вторгнувшись в Сибирь в 16 веке, они депортировали всех манси, находившихся западнее Урала, сосредоточив их на азиатской стороне. Там они не без труда объединились с хантами, которым, в свою очередь, пришлось избавиться от каннибалов-ненези, изгнанных в более северные просторы. Некоторые утверждают, что манси имеют скорее иранское происхождение и пришли в основном из южно-центральной Азии.

Сегодня ханты и манси фактически являются одним народом, хотя внутри них сохраняются языковые различия и некоторые генетические признаки, отличающие туранцев от европейцев. Это группы трудолюбивых людей, которые всегда жили охотой и рыбной ловлей, но также умеют строить и заботиться об окружающей среде. Ханты сохранили охотничье искусство охоты на северного оленя, которое привлекает людей со всего мира, так как это практически единственная территория, где она разрешена.

Ханты сохранили охотничье искусство охоты на северного оленя, которое привлекает людей со всего мира, так как это практически единственная территория, где она разрешена.

Колонизация Сибири происходила постепенно, сначала военной экспансией, затем православной евангелизацией и, наконец, созданием обширной административной сети, основанной на лагерной системе, называемой в советское время «архипелагом ГУЛАГ». Александр Солженицын. Определение территорий и объединение народов продолжает оставаться приоритетом русских, которые хотели бы свести все этносы, в том числе и украинцев, к ручному фольклору хантов и манси.

Экспертиза основных направлений экономического развития коренных малочисленных народов севера Сибири

Развитие производительных сил и региональная экономика

Economic Annals-XXI

Хозяйственный вестник-ХХI: Том 146, Выпуск 11-12, Страниц: 93-96

Информация для цитирования:

Копцева Н. (2014). Экспертный анализ основных направлений экономического развития коренных малочисленных народов севера Сибири. Экономическая летопись-XXI, 11-12, 93-96. http://ea21journal.world/index.php/ea-v146-23/

Просмотр полного текста Скачать PDF

Копцева Наталья

Д.ф.-м.н. наук,

Профессор,

Сибирский федеральный университет

, 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79,

[email protected]

Экспертиза основных направлений экономического развития коренных малочисленных народов севера Сибири

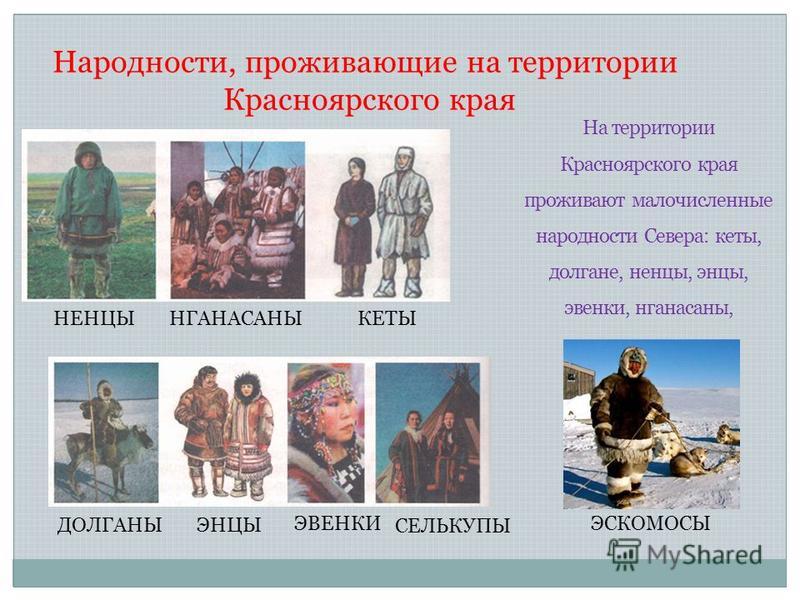

Аннотация. Экономическое развитие коренных малочисленных народов (КМН) Северной Сибири в настоящее время претерпевает глобальные трансформации, специфика которых определяется общими проблемами модернизации постсоветского пространства. Целью исследования было дать долгосрочный прогноз традиционной хозяйственной деятельности, характерной для коренных малочисленных народов Северной Сибири. В исследовании использовались методы полевого исследования, дельфи-опроса экспертов, анализа статистических данных об экономическом развитии Красноярского края и районов компактного проживания коренных малочисленных народов Северной Сибири, в том числе эвенков, долган, ненцев, селькупов. .

Целью исследования было дать долгосрочный прогноз традиционной хозяйственной деятельности, характерной для коренных малочисленных народов Северной Сибири. В исследовании использовались методы полевого исследования, дельфи-опроса экспертов, анализа статистических данных об экономическом развитии Красноярского края и районов компактного проживания коренных малочисленных народов Северной Сибири, в том числе эвенков, долган, ненцев, селькупов. .

Основные и полезные ископаемые все активнее добываются финансово-промышленными группами на исторических территориях расселения коренных малочисленных народов. Подавляющее большинство экспертов прогнозируют крайне негативные тенденции развития традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Северной Сибири, имеющих свою особую (уникальную) экологическую этику. Политика управления территориями традиционного проживания коренных малочисленных народов Северной Сибири должна быть коренным образом модернизирована. Равноправный диалог между коренными малочисленными народами Северной Сибири и сырьевыми и минерально-добывающими компаниями финансово-промышленных групп будет успешным, если он будет вестись на основе партнерства, в котором в большей или меньшей степени будут реализовываться современные практики деколонизации коренных малочисленных народов Севера.

Ключевые слова: Северная Сибирь; коренные малочисленные народы; Прогнозирование; традиционная экономическая деятельность; Экспертная оценка

Классификация JEL: A13; С93; N55; О18; R58

Ссылки

- Холл, Б.Л., Дей, Г.Дж.С., и Розенберг, Д.Г. (ред.). (2000). Знания коренных народов в глобальном контексте: множественные прочтения нашего мира. Торонто: Университет Торонто Press.

- Култхард, Г. С. (2007). Субъекты империи: коренные народы и «политика признания» в Канаде. Современная политическая теория, 6 (4), 437-460.

- Ховитт, Р. (2001). Переосмысление управления ресурсами: справедливость, устойчивость и коренные народы. Лондон: Психологическая пресса.

- Копцева, Н. П., Кирко, В. И. (2014a). Этническая идентификация коренных жителей Сибирской Арктики. Американский журнал прикладных наук 9 (11), 1573–1577.

- Амосов А.Е., Бокова В.И., Копцева Н.П. и др. В Н.П. Копцева (ред.

). Коренные и малочисленные народы севера Сибири в условиях глобальных трансформаций (на материале Красноярского края). Концептуальная и методологическая основа исследования. Этнокультурная динамика коренных малочисленных народов Красноярского края (Часть 1). Красноярск: Сибирский федеральный университет.

). Коренные и малочисленные народы севера Сибири в условиях глобальных трансформаций (на материале Красноярского края). Концептуальная и методологическая основа исследования. Этнокультурная динамика коренных малочисленных народов Красноярского края (Часть 1). Красноярск: Сибирский федеральный университет. - Либакова Н.М., Ситникова А.А., Сертакова Е.А., Колесник М.А., Ильбейкина М.И. (2014). Взаимодействие якутского этноса и биологических систем на территории Республики Саха (поселок Хордогой, Сунтарский район) и Красноярского края (поселок Ессей, Эвенкийский район). Журнал наук о жизни, 11 (6с), 585-592.

- Лемская В. М. (2013). Чулымские тюрки: убыль населения в результате трансформации этноязыковой идентичности. Томский журнал лингвистических и антропологических исследований, 2(2), 50-55 (на рус.).

- Андерсон, Д. (2000a). Эвенки Средней Сибири. Исчезающие народы Арктики: борьба за выживание и процветание (стр. 58-73). Вестпорт: Коннектикут.

- Адамович, В.

, Бекли, Т., Макдональд, Д.Х., Джаст, Л., Лакерт, М., Мюррей, Э., и Филлипс, В. (1998). В поисках ценности лесных ресурсов коренных народов: применимы ли методы нерыночной оценки? Общество и природные ресурсы, 11(1), 51-66.

, Бекли, Т., Макдональд, Д.Х., Джаст, Л., Лакерт, М., Мюррей, Э., и Филлипс, В. (1998). В поисках ценности лесных ресурсов коренных народов: применимы ли методы нерыночной оценки? Общество и природные ресурсы, 11(1), 51-66. - Лашов Б.В. (2013). Северные этносы и традиционное хозяйство. Региональные исследования России, 3(4), 482-485.

- Баташев М.С. (2013). Этническая история коренных народов Енисейского уезда в XVII веке и их судьбы. Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные и социальные науки, 6(6), 842-869.

- Биче-Оол, В.К. (2013). Колонизация на Таймырском полуострове: социокультурные последствия. Знание, понимание, умение, 1, 104-107.

- Кирко В. И., Шишацкий Н. Г., Кеуш А. В. Проблемы модернизации экономики северных территорий. Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные и социальные науки, 9(5), 1246-1251.

- Кирко В.И., Захарова К.Н. (2013). Традиционная хозяйственная деятельность – сохранение этнического образа жизни.

ru — Красноярские ученые связали участившиеся пожары в сосновых лесах с изменениями климата.

ru — Красноярские ученые связали участившиеся пожары в сосновых лесах с изменениями климата. Что касается манси, то рассматриваемая территории явно не является для них основной.

Что касается манси, то рассматриваемая территории явно не является для них основной.

). Коренные и малочисленные народы севера Сибири в условиях глобальных трансформаций (на материале Красноярского края). Концептуальная и методологическая основа исследования. Этнокультурная динамика коренных малочисленных народов Красноярского края (Часть 1). Красноярск: Сибирский федеральный университет.

). Коренные и малочисленные народы севера Сибири в условиях глобальных трансформаций (на материале Красноярского края). Концептуальная и методологическая основа исследования. Этнокультурная динамика коренных малочисленных народов Красноярского края (Часть 1). Красноярск: Сибирский федеральный университет. , Бекли, Т., Макдональд, Д.Х., Джаст, Л., Лакерт, М., Мюррей, Э., и Филлипс, В. (1998). В поисках ценности лесных ресурсов коренных народов: применимы ли методы нерыночной оценки? Общество и природные ресурсы, 11(1), 51-66.

, Бекли, Т., Макдональд, Д.Х., Джаст, Л., Лакерт, М., Мюррей, Э., и Филлипс, В. (1998). В поисках ценности лесных ресурсов коренных народов: применимы ли методы нерыночной оценки? Общество и природные ресурсы, 11(1), 51-66.

Ваш комментарий будет первым