Мембрана (биология) | это… Что такое Мембрана (биология)?

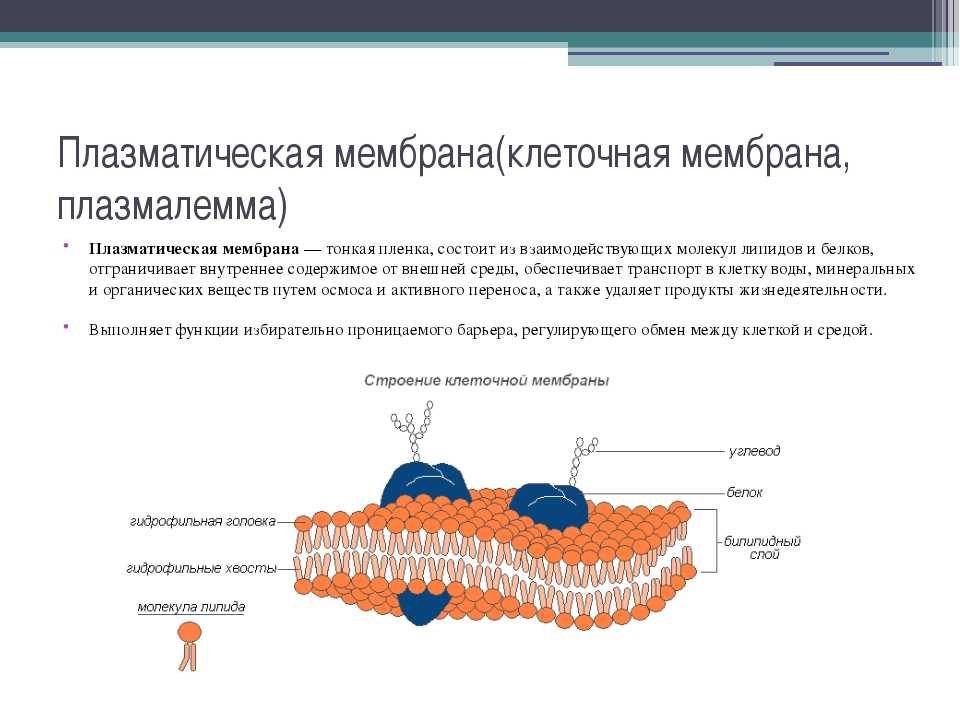

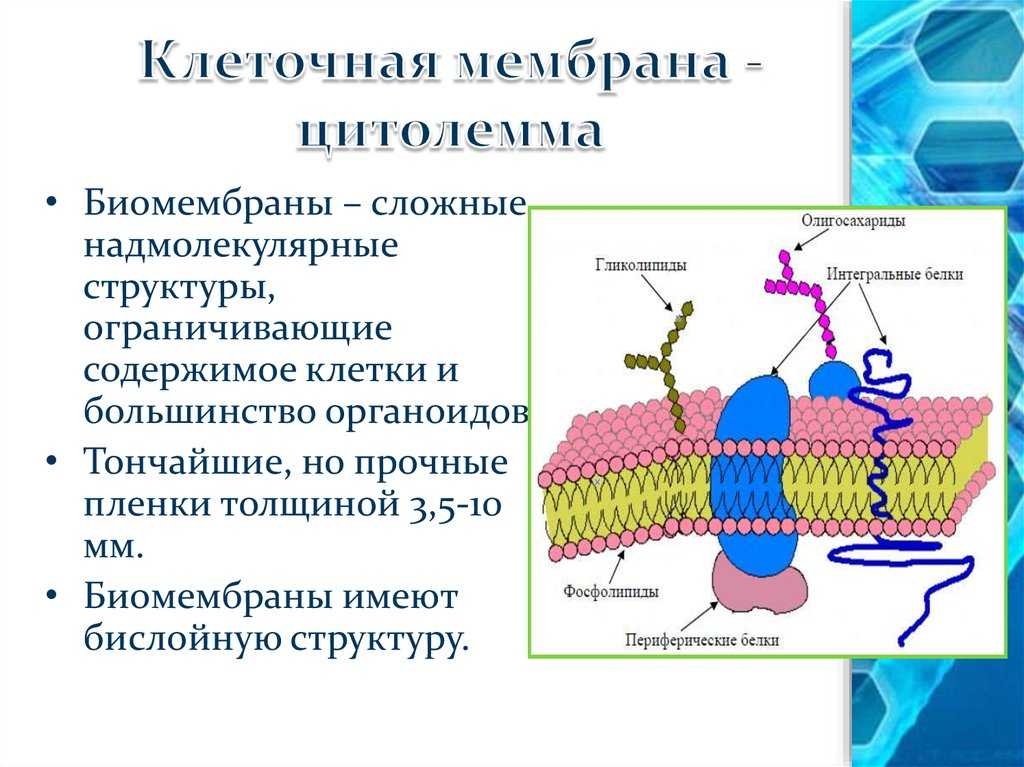

Изображение клеточной мембраны. Маленькие голубые и белые шарики соответствуют гидрофильным «головкам» липидов, а присоединённые к ним линии — гидрофобным «хвостам». На рисунке показаны только интегральные мембранные белки (красные глобулы и желтые спирали). Желтые овальные точки внутри мембраны — молекулы холестерола Желто-зеленые цепочки бусинок на наружной стороне мембраны — цепочки олигосахаридов, формирующие гликокаликс

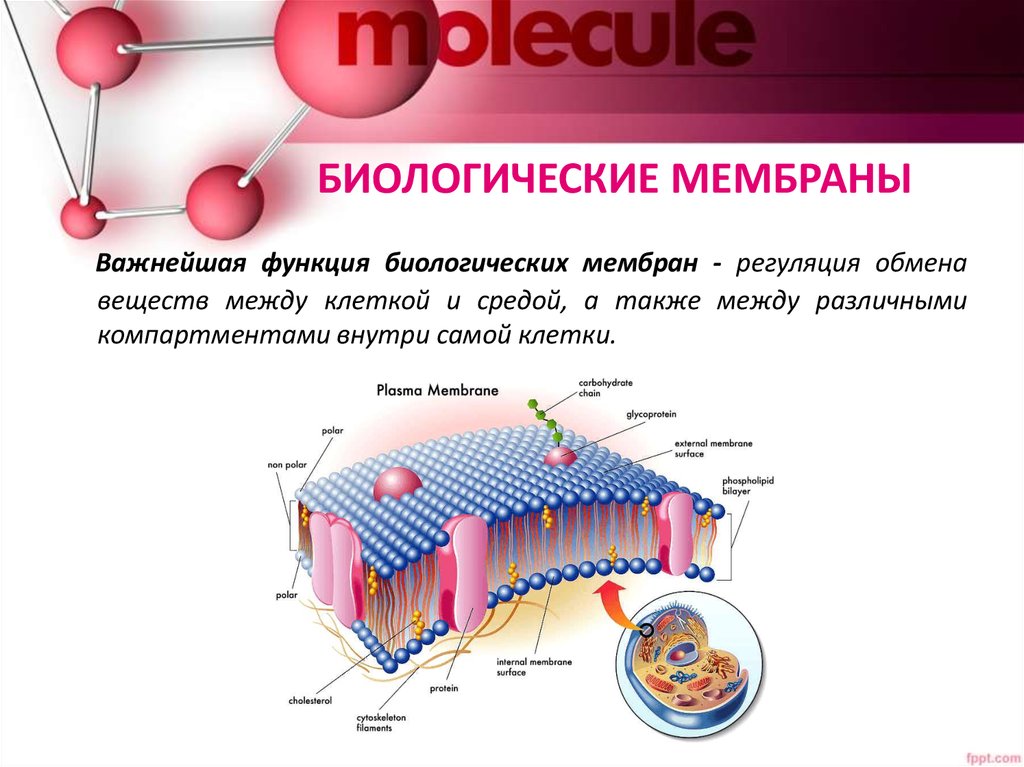

Кле́точная мембра́на (или цитолемма, или плазмолемма, или плазматическая мембрана) отделяет содержимое любой клетки от внешней среды, обеспечивая ее целостность; регулируют обмен между клеткой и средой; внутриклеточные мембраны разделяют клетку на специализированные замкнутые отсеки — компартменты или органеллы, в которых поддерживаются определенные условия внутриклеточной среды.

Содержание

|

Основные сведения

Клеточная стенка, если таковая у клетки имеется (обычно есть у растительных клеток), покрывает клеточную мембрану.

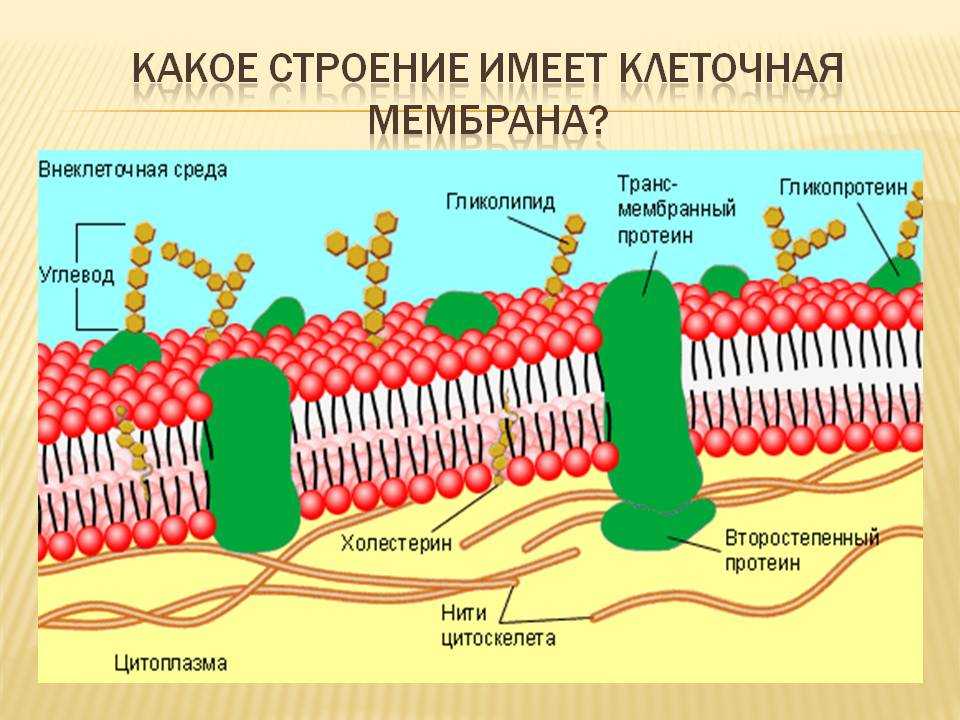

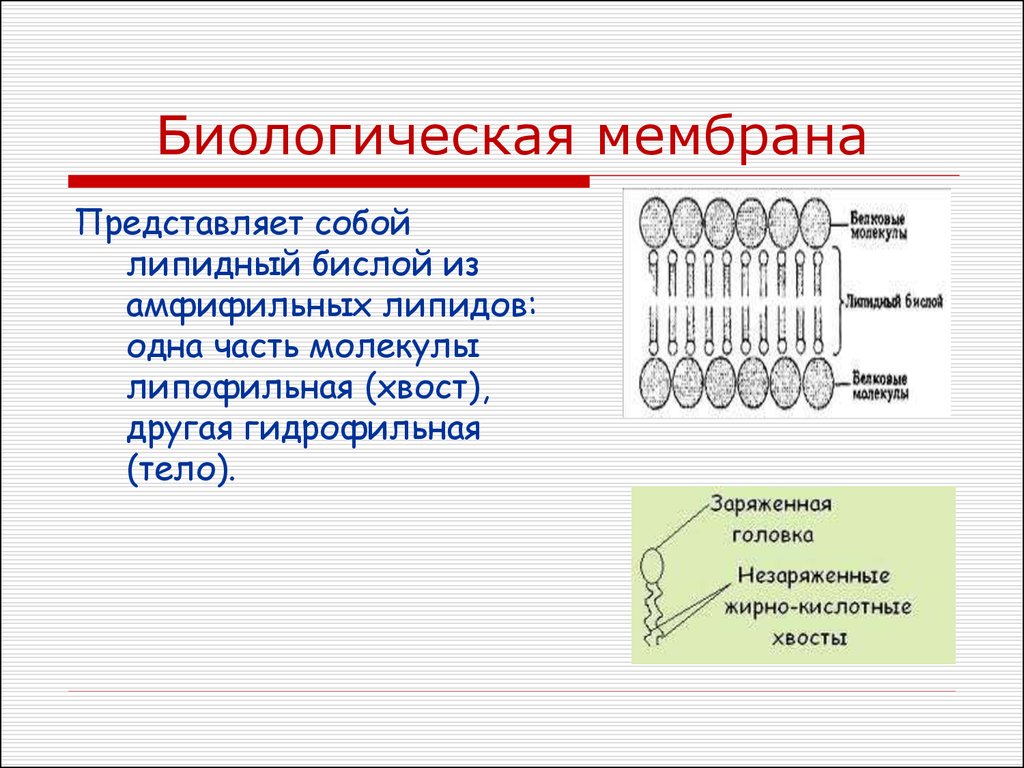

Клеточная мембрана представляет собой двойной слой (бислой) молекул класса липидов, большинство из которых представляет собой так называемые сложные липиды — фосфолипиды. Молекулы липидов имеют гидрофильную («головка») и гидрофобную («хвост») часть. При образовании мембран гидрофобные участки молекул оказываются обращены внутрь, а гидрофильные — наружу. Мембраны — структуры инвариабельные, весьма сходные у разных организмов. Некоторое исключение составляют, пожалуй, археи, у которых мембраны образованы глицерином и терпеноидными спиртами. Толщина мембраны составляет 7-8 нм.

Биологическая мембрана включает и различные белки: интегральные (пронизывающие мембрану насквозь), полуинтегральные (погруженные одним концом во внешний или внутренний липидный слой), поверхностные (расположенные на внешней или прилегающие к внутренней сторонам мембраны).

Функции биомембран

- барьерная — обеспечивает регулируемый, избирательный, пассивный и активный обмен веществ с окружающей средой. Например, мембрана пероксисом защищает цитоплазму от опасных для клетки пероксидов. Избирательная проницаемость означает, что проницаемость мембраны для различных атомов или молекул зависит от их размеров, электрического заряда и химических свойств. Избирательная проницаемость обеспечивает отделение клетки и клеточных компартментов от окружающей среды и снабжение их необходимыми веществами.

- транспортная — через мембрану происходит транспорт веществ в клетку и из клетки. Транспорт через мембраны обеспечивает: доставку питательных веществ, удаление конечных продуктов обмена, секрецию различных веществ, создание ионных градиентов, поддержание в клетке соответствующего pH и ионной концентрации, которые нужны для работы клеточных ферментов.

Частицы, по какой-либо причине не способные пересечь фосфолипидный бислой (например, из-за гидрофильных свойств, так как мембрана внутри гидрофобна и не пропускает гидрофильные вещества, или из-за крупных размеров), но необходимые для клетки, могут проникнуть сквозь мембрану через специальные белки-переносчики (транспортеры) и белки-каналы или путем эндоцитоза.

При пассивном транспорте вещества пересекают липидный бислой без затрат энергии, путем диффузии. Вариантом этого механизма является облегчённая диффузия, при которой веществу помогает пройти через мембрану какая-либо специфическая молекула. У этой молекулы может быть канал, пропускающий вещества только одного типа.

Активный транспорт требует затрат энергии, так как происходит против градиента концентрации. На мембране существуют специальные белки-насосы, в том числе АТФаза, которая активно вкачивают в клетку ионы калия (K+) и выкачивают из неё ионы натрия (Na+).

- матричная — обеспечивает определенное взаиморасположение и ориентацию мембранных белков, их оптимальное взаимодействие;

- механическая — обеспечивает автономность клетки, ее внутриклеточных структур, также соединение с другими клетками (в тканях).

Большую роль в обеспечение механической функции имеют клеточные стенки, а у животных — межклеточное вещество.

Большую роль в обеспечение механической функции имеют клеточные стенки, а у животных — межклеточное вещество.

- энергетическая — при фотосинтезе в хлоропластах и клеточном дыхании в митохондриях в их мембранах действуют системы переноса энергии, в которых также участвуют белки;

- рецепторная — некоторые белки, сидящие в мембране, являются рецепторами (молекулами, при помощи которых клетке воспринимает те или иные сигналы).

Например, гормоны, циркулирующие в крови, действуют только на такие клетки-мишени, у которых есть соответствующие этим гормонам рецепторы. Нейромедиаторы (химические вещества, обеспечивающие проведение нервных импульсов) тоже связываются с особыми рецепторными белками клеток-мишеней.

- ферментативная — мембранные белки нередко являются ферментами. Например, плазматические мембраны эпителиальных клеток кишечника содержат пищеварительные ферменты.

- осуществление генерации и проведения биопотенциалов.

С помощью мембраны в клетке поддерживается постоянная концентрация ионов: концентрация иона К+ внутри клетки значительно выше, чем снаружи, а концентрация Na+ значительно ниже, что очень важно, так как это обеспечивает поддержание разности потенциалов на мембране и генерацию нервного импульса.

- маркировка клетки — на мембране есть антигены, действующие как маркеры — «ярлыки», позволяющие опознать клетку. Это гликопротеины (то есть белки с присоединенными к ним разветвленными олигосахаридными боковыми цепями), играющие роль «антенн». Из-за бесчисленного множества конфигурации боковых цепей возможно сделать для каждого типа клеток свой особый маркер. С помощью маркеров клетки могут распознавать другие клетки и действовать согласованно с ними, например, при формировании органов и тканей. Это же позволяет иммунной системе распознавать чужеродные антигены.

Структура и состав биомембран

Мембраны состоят из липидов трёх классов: фосфолипиды, гликолипиды и холестерол.

Клеточные мембраны часто асимметричны, то есть слои отличаются по составу липидов, переход отдельной молекулы из одного слоя в другой (так называемый флип-флоп) затруднён.

Мембранные органеллы

Это замкнутые одиночные или связанные друг с другом участки цитоплазмы, отделённые от гиалоплазмы мембранами.

Избирательная проницаемость

Клеточные мембраны обладают избирательной проницаемостью: через них медленно диффундируют глюкоза, аминокислоты, жирные кислоты, глицерол и ионы, причем сами мембраны в известной мере активно регулируют этот процесс-одни вещества пропускают, а другие нет. существует четыре основных механизма для поступления веществ в клетку или их из клеки наружу:диффузия, осмос, активный транспорт и экзо- или эндоцитоз. Два первых процесса носят пассивный характер, т.е. не требуют затрат энергии; два последних-активные процессы, связанные с потреблением энерги.

Избирательная проницаемость мембраны при пассивном транспорте обусловлена специальными каналами — интегральными белками. Они пронизывают мембрану насквозь, образовывая своего рода проход. Для элементов K, Na и Cl есть свои каналы. Относительно градиента концентрации молекулы этих элементов движутся в клетку и из неё. При раздражении каналы натриевых ионов раскрываются, и происходит резкое поступление в клетку ионов натрия. При этом происходит дисбаланс мембранного потенциала. После чего мембранный потенциал восстанавливается. Каналы калия всегда открыты, через них в клетку медленно попадают ионы калия.

Они пронизывают мембрану насквозь, образовывая своего рода проход. Для элементов K, Na и Cl есть свои каналы. Относительно градиента концентрации молекулы этих элементов движутся в клетку и из неё. При раздражении каналы натриевых ионов раскрываются, и происходит резкое поступление в клетку ионов натрия. При этом происходит дисбаланс мембранного потенциала. После чего мембранный потенциал восстанавливается. Каналы калия всегда открыты, через них в клетку медленно попадают ионы калия.

Ссылки

- Bruce Alberts, et al. Molecular Biology Of The Cell. — 5th ed. — New York: Garland Science, 2007. — ISBN 0-8153-3218-1 — учебник по молекулярной биологии на англ. языке

- Рубин А.Б. Биофизика, учебник в 2 тт.. — 3-е издание, исправленное и дополненное. — Москва: издательство Московского университета, 2004. — ISBN 5-211-06109-8

- Геннис Р. Биомембраны. Молекулярная структура и функции: перевод с англ. = Biomembranes. Molecular structure and function (by Robert B.

Gennis). — 1-е издание. — Москва: Мир, 1997. — ISBN 5-03-002419-0

Gennis). — 1-е издание. — Москва: Мир, 1997. — ISBN 5-03-002419-0

- Иванов В.Г., Берестовский Т.Н. Липидный бислой биологических мембран. — Москва: Наука, 1982.

- Антонов В.Ф., Смирнова Е.Н., Шевченко Е.В. Липидные мембраны при фазовых переходах. — Москва: Наука, 1994.

См. также

- Липиды

- Фосфолипиды

- Активный транспорт

- Пассивный транспорт

- Диффузия

- Осмос

- Эндоцитоз

- Искусственные мембраны

- Владимиров Ю. А., Повреждение компонентов биологических мембран при патологических процессах

Органоиды эукариотической клетки

Акросома • Аппарат Гольджи • Вакуоль • Везикула • Клеточная мембрана • Клеточная стенка • Лизосома • Меланосома • Миофибриллы • Митохондрия • Пероксисома • Пластиды • Реснички/Жгутики • Рибосома • Сократительная вакуоль • Стигма • Хлоропласты • Центросома • Цитоплазма • Эндоплазматический ретикулум • Ядро • Ядрышко

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ • Большая российская энциклопедия

БИОЛОГИ́ЧЕСКИЕ МЕМБРА́НЫ (лат. membrana – кожица, оболочка, перепонка), структуры, ограничивающие содержимое клеток (клеточная, или плазматическая, мембрана, плазмалемма) и внутриклеточных органелл. У прокариот имеется только клеточная мембрана, в большинстве случаев окружённая клеточной стенкой. У эукариот мембраной окружена не только клетка, но и ядро, а также митохондрии, лизосомы, пероксисомы, секреторные гранулы, эндосомы, у растений ещё – хлоропласты и вакуоли; мембраны образуют также разветвлённую сеть эндоплазматического ретикулума и комплекса Гольджи. Митохондрии, хлоропласты и ядра окружены двумя мембранами, а внутри хлоропластов имеется ещё один тип мембран, формирующих тилакоиды. У животных к клеточной мембране снаружи примыкает гликопротеиновый комплекс – гликокаликс, у растений – клеточная стенка. Толщина мембран варьирует от 6 до 10 нм.

membrana – кожица, оболочка, перепонка), структуры, ограничивающие содержимое клеток (клеточная, или плазматическая, мембрана, плазмалемма) и внутриклеточных органелл. У прокариот имеется только клеточная мембрана, в большинстве случаев окружённая клеточной стенкой. У эукариот мембраной окружена не только клетка, но и ядро, а также митохондрии, лизосомы, пероксисомы, секреторные гранулы, эндосомы, у растений ещё – хлоропласты и вакуоли; мембраны образуют также разветвлённую сеть эндоплазматического ретикулума и комплекса Гольджи. Митохондрии, хлоропласты и ядра окружены двумя мембранами, а внутри хлоропластов имеется ещё один тип мембран, формирующих тилакоиды. У животных к клеточной мембране снаружи примыкает гликопротеиновый комплекс – гликокаликс, у растений – клеточная стенка. Толщина мембран варьирует от 6 до 10 нм.

Структура биологических мембран

Схема строения клеточной мембраны.

Основу Б. м. составляет протяжённый двойной слой (бислой) глицерофосфо-, сфинго- и гликолипидов со встроенными в него молекулами различных белков. Гидрофобные (неполярные) группы молекул липидов (остатки жирных кислот) погружены в толщу мембраны, а гидрофильные (полярные) головки ориентированы наружу, в окружающую водную среду (см. Липиды). Плотность упаковки Б. м. обеспечивается электростатическими взаимодействиями полярных головок и гидрофобными контактами между цепями жирных кислот. Входящие в состав Б. м. белки взаимодействуют с липидным бислоем с помощью гидрофобных взаимодействий и вандерваальсовых связей. Соотношение липидов и белков, их состав в разл. Б. м. могут существенно различаться. Так, в мембранах миелиновой оболочки содержание липидов (по массе) в четыре раза больше, чем белков, а во внутр. мембранах митохондрий более чем в два раза преобладают белки. Липиды Б. м. представлены гл. обр. фосфатидилхолином, фосфатидилэтаноламином, сфингомиелином, фосфатидилсерином, фосфатидилинозитом и кардиолипином, которые обнаруживаются примерно в одном и том же соотношении в мембранах разных по уровню организации организмов. В то же время набор жирных кислот, входящих в состав липидов, подвержен изменениям. Напр., понижение темп-ры, давления и солёности среды обитания организмов сопровождаются увеличением количества ненасыщенных связей и/или короткоцепочечных жирных кислот в фосфолипидах и происходящим вследствие этого уменьшением плотности упаковки бислоя. Липидам свойственна определённая подвижность внутри бислоя. Они способны к быстрому вращению вокруг оси (вращательная диффузия), к свободному перемещению в пределах одного слоя мембраны (латеральная диффузия), а также к переходу с одной стороны бислоя на другую (такое передвижение обеспечивается спец.

мембранах митохондрий более чем в два раза преобладают белки. Липиды Б. м. представлены гл. обр. фосфатидилхолином, фосфатидилэтаноламином, сфингомиелином, фосфатидилсерином, фосфатидилинозитом и кардиолипином, которые обнаруживаются примерно в одном и том же соотношении в мембранах разных по уровню организации организмов. В то же время набор жирных кислот, входящих в состав липидов, подвержен изменениям. Напр., понижение темп-ры, давления и солёности среды обитания организмов сопровождаются увеличением количества ненасыщенных связей и/или короткоцепочечных жирных кислот в фосфолипидах и происходящим вследствие этого уменьшением плотности упаковки бислоя. Липидам свойственна определённая подвижность внутри бислоя. Они способны к быстрому вращению вокруг оси (вращательная диффузия), к свободному перемещению в пределах одного слоя мембраны (латеральная диффузия), а также к переходу с одной стороны бислоя на другую (такое передвижение обеспечивается спец. механизмами). Для клеточных мембран животных клеток характерно высокое содержание холестерина (в ср. ок. 21%), который участвует в регуляции текучести мембраны, препятствуя плотной упаковке фосфолипидов. В растит. клетке роль холестерина играет его аналог – десмостерин. В мембранах бактерий и внутриклеточных органелл стерины отсутствуют. До 10% сухого вещества мембран приходится на долю углеводов, которые экспонированы на внешней стороне клеточной мембраны и являются составной частью мембранных гликолипидов и гликопротеинов.

механизмами). Для клеточных мембран животных клеток характерно высокое содержание холестерина (в ср. ок. 21%), который участвует в регуляции текучести мембраны, препятствуя плотной упаковке фосфолипидов. В растит. клетке роль холестерина играет его аналог – десмостерин. В мембранах бактерий и внутриклеточных органелл стерины отсутствуют. До 10% сухого вещества мембран приходится на долю углеводов, которые экспонированы на внешней стороне клеточной мембраны и являются составной частью мембранных гликолипидов и гликопротеинов.

Схема структурной организации интегрального белка. Спиральный участок встроен в гидрофобную часть липидного бислоя; N-концевой участок с прикреплёнными к нему олигосахаридными цепями расположен на вне…

Содержание белка в разл. мембранах колеблется от 20 до 75% (в пересчёте на сухую массу). Мембранные белки могут быть встроены в бислой (интегральные белки). При этом они погружены в мембрану и пронизывают её (иногда неск. раз) таким образом, что достаточно протяжённые участки белка, образованные гидрофобными аминокислотами, оказываются в её толще, а гидрофильные – на поверхности, по обе стороны Б. м. Выступающие над внешней стороной мембраны участки белковых молекул обычно несут неск. ковалентно связанных, часто разветвлённых цепей олигосахаридов, образованных остатками маннозы, фукозы, глюкозы, N-ацетилглюкозамина и др. Эти компоненты играют роль маркеров при распознавании клеточной поверхности. Молекулы периферических белков расположены гл. обр. на внутренней поверхности мембраны, не проникая внутрь бислоя, и удерживаются на ней с помощью электростатич. взаимодействий и водородных связей; они связываются с мембраной обратимо и могут переходить в цитоплазму при модификации белков (напр.

При этом они погружены в мембрану и пронизывают её (иногда неск. раз) таким образом, что достаточно протяжённые участки белка, образованные гидрофобными аминокислотами, оказываются в её толще, а гидрофильные – на поверхности, по обе стороны Б. м. Выступающие над внешней стороной мембраны участки белковых молекул обычно несут неск. ковалентно связанных, часто разветвлённых цепей олигосахаридов, образованных остатками маннозы, фукозы, глюкозы, N-ацетилглюкозамина и др. Эти компоненты играют роль маркеров при распознавании клеточной поверхности. Молекулы периферических белков расположены гл. обр. на внутренней поверхности мембраны, не проникая внутрь бислоя, и удерживаются на ней с помощью электростатич. взаимодействий и водородных связей; они связываются с мембраной обратимо и могут переходить в цитоплазму при модификации белков (напр. , путём их фосфорилирования) в ответ на изменения функционального состояния клетки. Мн. белки организованы в виде сложных комплексов (напр., белки дыхательной цепи митохондрий). В клетках происходит постоянное обновление компонентов Б. м. путём введения новых молекул липидов и белков, однако структурная организация Б. м. в течение всей жизни клетки остаётся неизменной.

, путём их фосфорилирования) в ответ на изменения функционального состояния клетки. Мн. белки организованы в виде сложных комплексов (напр., белки дыхательной цепи митохондрий). В клетках происходит постоянное обновление компонентов Б. м. путём введения новых молекул липидов и белков, однако структурная организация Б. м. в течение всей жизни клетки остаётся неизменной.

Функции мембран

Осн. функции мембран связаны с белками. Мн. мембранные белки – ферменты, обеспечивающие протекание окислительно-восстановительных, гидролитич. и биосинтетич. реакций как на поверхности мембраны, так и внутри неё. Важнейшая функция белков мембран – транспортная. Жирорастворимые соединения (напр., стероидные гормоны) легко проникают в липидный бислой, но для большинства др. соединений (в т. ч. аминокислот, сахаров) и неорганич. ионов он непроницаем. +}$). Такая асимметрия обеспечивает мн. проявления жизнедеятельности (электровозбудимость, осмотическую устойчивость и др.). Мембранные белки аквапорины образуют в мембране спец. каналы, регулирующие проникновение в клетку молекул воды. Взаимодействие клетки с внешней средой, регуляция внутриклеточных процессов осуществляются посредством рецепторных белков (рецепторов), ответственных за фото-, термо-, механо- и хеморецепцию.

+}$). Такая асимметрия обеспечивает мн. проявления жизнедеятельности (электровозбудимость, осмотическую устойчивость и др.). Мембранные белки аквапорины образуют в мембране спец. каналы, регулирующие проникновение в клетку молекул воды. Взаимодействие клетки с внешней средой, регуляция внутриклеточных процессов осуществляются посредством рецепторных белков (рецепторов), ответственных за фото-, термо-, механо- и хеморецепцию.

Барьерная функция Б. м. обеспечивает сохранение определённого состава клетки и концентрации составляющих её веществ, а также защиту от воздействия разл. чужеродных факторов и токсинов. Благодаря Б. м. внутри клеток возможно одноврем. протекание множества несовместимых друг с другом реакций. Напр., необходимые клетке белки синтезируются на рибосомах, прикреплённых к эндоплазматическому ретикулуму, а их распад происходит в лизосомах. В Б. м. протекают процессы энергообмена клеток. Внутр. мембраны митохондрий и мембраны тилакоидов – важнейшие преобразователи энергии, играющие ключевую роль в запасании энергии, образующейся в ходе дыхания и фотосинтеза, в энергию пирофосфатной связи аденозинтрифосфата. Б. м. нейронов могут генерировать и осуществлять передачу электрич. сигнала, участвуя тем самым в процессах возбуждения и проведения нервного импульса.

В Б. м. протекают процессы энергообмена клеток. Внутр. мембраны митохондрий и мембраны тилакоидов – важнейшие преобразователи энергии, играющие ключевую роль в запасании энергии, образующейся в ходе дыхания и фотосинтеза, в энергию пирофосфатной связи аденозинтрифосфата. Б. м. нейронов могут генерировать и осуществлять передачу электрич. сигнала, участвуя тем самым в процессах возбуждения и проведения нервного импульса.

Белковые и липидные компоненты выполняют ряд др. функций. Фрагменты фосфолипидов могут выступать в качестве предшественников сигнальных молекул (мессенджеров). Напр., при активации мембранной фосфолипазы А из бислоя высвобождается арахидоновая кислота, дальнейшие превращения которой приводят к образованию биологич. регуляторов – тромбоксанов, лейкотриенов и простагландинов. Фосфатидилсерин, локализованный на внутр. стороне мембраны, при инициации апоптоза мигрирует на её внешнюю сторону. Его появление служит сигналом для фагоцитов, которые имеют рецепторы на этот фосфолипид; они «узнают» дефектные клетки и уничтожают их. Гликолипиды наряду с гликопротеинами играют важную роль в явлениях межклеточной адгезии, участвуют в иммунных реакциях.

стороне мембраны, при инициации апоптоза мигрирует на её внешнюю сторону. Его появление служит сигналом для фагоцитов, которые имеют рецепторы на этот фосфолипид; они «узнают» дефектные клетки и уничтожают их. Гликолипиды наряду с гликопротеинами играют важную роль в явлениях межклеточной адгезии, участвуют в иммунных реакциях.

Методы изучения биологических мембран

Для изучения структуры и функции мембран используются электрофизиологич. и иммуноцитохимич. методы, жидкостная хроматография (для идентификации и анализа липидных компонентов), проточная цитометрия, позволяющая проследить ответ клетки на взаимодействие специфич. лигандов с клеточной мембраной, разнообразные физич. методы, характеризующие структуру мембран, упаковку и подвижность липидов в бислое (в т. ч. электронная микроскопия, малоугловое рассеивание нейтронов, флуоресцентная спектроскопия, круговой дихроизм), и др. методы.

методы.

Разнообразие типов Б. м., их полифункциональность и высокая чувствительность к внешним воздействиям являются причиной того, что они вовлекаются в разл. патологич. процессы. Повреждения клеточных мембран, приводящие к образованию свободных радикалов и гибели нервных клеток, лежат в основе нейродегенеративных заболеваний (болезнь Альцгеймера, паркинсонизм, боковой амиотрофический склероз), могут служить причиной инсульта и инфаркта миокарда.

Biology4Kids.com: Структура клетки: клеточная мембрана

Структура ячейки и Функция | Системы | микробио | Растения | Научный метод | Все темы

Обзор | Клеточная мембрана |

член Белки |

Клеточные стенки |

Соединения |

Цитоплазма |

Ядро

Хромосомы |

Центриоли |

Рибосомы |

Митохондрии |

Хлоропласты |

Эндо. Ретикулум |

Комплекс Гогли |

Вакуоли |

Микрофиламенты |

Микротрубочки |

Лизосомы |

Пероксисомы

Ретикулум |

Комплекс Гогли |

Вакуоли |

Микрофиламенты |

Микротрубочки |

Лизосомы |

Пероксисомы

Согласно клеточной теории , клетки являются основной единицей организации в биологии. Являетесь ли вы одной клеткой или синим китом с триллионами клеток, вы все равно состоите из клеток. Все клетки заключены в клеточную мембрану , которая удерживает кусочки внутри. Когда вы думаете о мембране, представьте, что это большой пластиковый пакет с крошечными отверстиями. Этот мешок удерживает все части клетки и жидкости внутри клетки и удерживает любые неприятные вещи вне клетки. Отверстия предназначены для того, чтобы некоторые вещи могли входить и выходить из клетки.

Клеточная мембрана не является твердой структурой. Он состоит из миллионов более мелких молекул, которые создают гибкий и пористый контейнер. Белки и фосфолипиды составляют большую часть структуры мембраны. Фосфолипиды составляют основной мешок. Белки находятся вокруг отверстий и помогают перемещать молекулы внутрь и наружу клетки. Есть также белки, прикрепленные к внутренней и внешней поверхностям мембраны.

Фосфолипиды составляют основной мешок. Белки находятся вокруг отверстий и помогают перемещать молекулы внутрь и наружу клетки. Есть также белки, прикрепленные к внутренней и внешней поверхностям мембраны.

Ученые используют жидкостно-мозаичную модель для описания организации фосфолипидов и белков. Модель показывает, что молекулы фосфолипидов имеют форму головы и хвоста. Головная часть молекулы любит воду ( гидрофильный ), а хвоста нет ( гидрофобный ). Поскольку хвосты стараются избегать воды, они склонны прилипать друг к другу, а головками обращены к водянистым ( водным ) областям внутри и снаружи клетки. Две поверхности молекул создают липидный бислой .

А мембранные белки? Ученые показали, что многие белки плавают в липидном бислое. Некоторые из них подключены постоянно, а другие только временно. Некоторые прикреплены только к внутреннему или внешнему слою мембраны, в то время как трансмембранные белки проходят через всю структуру. Трансмембранные белки, пересекающие бислой, очень важны для активного транспорта ионов и малых молекул.

Трансмембранные белки, пересекающие бислой, очень важны для активного транспорта ионов и малых молекул.

Когда вы узнаете больше об клеточных органеллах, вы обнаружите, что все они имеют мембрану. Мембраны органелл не имеют такого же химического состава, как клеточная мембрана. Они имеют разные липиды и белки, которые делают их уникальными. Мембрана, окружающая лизосому, отличается от мембраны, окружающей эндоплазматический ретикулум.

Некоторые органеллы имеют две мембраны. Митохондрия имеет внешнюю и внутреннюю мембраны. Наружная мембрана содержит части митохондрий. Внутренняя мембрана содержит пищеварительные ферменты, расщепляющие пищу. Хотя мы все время говорим о мембранах, вы должны помнить, что все они используют базовую структуру двойного слоя фосфолипидов, но вы найдете множество вариаций по всей клетке.

► СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА В СТРУКТУРЕ ЯЧЕЙКИ

► СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА В ТУРЕ ПО САЙТУ

► ВЕРНУТЬСЯ НА НАЧАЛО СТРАНИЦЫ

► Или выполните поиск на сайтах. ..

..

Паспорт для иммунной системы (U of Pennsylvania Video)

Encyclopedia.com:

http://www.encyclopedi ://en.wikipedia.org/wiki/Cell_membrane

Британская энциклопедия:

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/101396/cell/37365/The-cell-membrane?anchor=ref313686

- Обзор

- Клеточная мембрана

- член. Белки

- Клеточные стенки

- Соединения

- Цитоплазма

- Ядро

- Хромосомы

- Центриоли

- Рибосомы

- Митохондрии

- Хлоропласты

- Эндо. Ретикулум

- Комплекс Гольджи

- Вакуоли

- Микрофиламенты

- Микротрубочки

- Лизосомы

- Пероксисомы

- Функции ячейки

- Другие темы

3.

4 Клеточная мембрана – концепции биологии – 1-е канадское издание

4 Клеточная мембрана – концепции биологии – 1-е канадское изданиеПерейти к содержимому

0126

К концу этого раздела вы сможете:

- Понимать жидкостно-мозаичную модель мембран

- Опишите функции фосфолипидов, белков и углеводов в мембранах

Плазматическая мембрана клетки определяет границу клетки и определяет характер ее контакта с окружающей средой. Клетки исключают одни вещества, поглощают другие и выделяют третьи, и все это в контролируемых количествах. Плазматические мембраны охватывают границы клеток, но они не являются статичным мешком, они динамичны и постоянно находятся в движении. Плазматическая мембрана должна быть достаточно гибкой, чтобы позволить определенным клеткам, таким как эритроциты и лейкоциты, изменять форму при прохождении через узкие капилляры. Это наиболее очевидные функции плазматической мембраны. Кроме того, поверхность плазматической мембраны несет маркеры, которые позволяют клеткам распознавать друг друга, что жизненно важно, поскольку ткани и органы формируются во время раннего развития, и которые позже играют роль в различии «своих» и «чужих» клеток. иммунный ответ.

иммунный ответ.

Плазматическая мембрана также несет рецепторы, являющиеся местами прикрепления специфических веществ, взаимодействующих с клеткой. Каждый рецептор устроен так, чтобы связываться с определенным веществом. Например, поверхностные рецепторы мембран создают изменения внутри, такие как изменения ферментов метаболических путей. Эти метаболические пути могут иметь жизненно важное значение для обеспечения клетки энергией, производства специфических веществ для клетки или расщепления клеточных отходов или токсинов для утилизации. Рецепторы на внешней поверхности плазматической мембраны взаимодействуют с гормонами или нейротрансмиттерами и позволяют передавать их сообщения в клетку. Некоторые сайты распознавания используются вирусами в качестве точек присоединения. Хотя они очень специфичны, такие патогены, как вирусы, могут эволюционировать, чтобы использовать рецепторы для проникновения в клетку, имитируя конкретное вещество, которое рецептор должен связывать. Эта специфичность помогает объяснить, почему вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) или любой из пяти типов вирусов гепатита проникают только в определенные клетки.

В 1972 году С. Дж. Сингер и Гарт Л. Николсон предложили новую модель плазматической мембраны, которая, по сравнению с более ранним пониманием, лучше объясняла как микроскопические наблюдения, так и функцию плазматической мембраны. Это было названо жидкостно-мозаичной моделью. Модель несколько эволюционировала с течением времени, но по-прежнему лучше всего описывает структуру и функции плазматической мембраны, как мы их сейчас понимаем. Жидкостно-мозаичная модель описывает структуру плазматической мембраны как мозаику компонентов, включая фосфолипиды, холестерин, белки и углеводы, в которой компоненты способны течь и менять положение 9.0005, при сохранении основной целостности мембраны. Как молекулы фосфолипидов, так и встроенные белки способны быстро и латерально диффундировать в мембрану. Текучесть плазматической мембраны необходима для деятельности определенных ферментов и транспортных молекул внутри мембраны. Плазматические мембраны имеют толщину от 5 до 10 нм. Для сравнения, эритроциты человека, видимые с помощью световой микроскопии, имеют толщину примерно 8 мкм, или примерно в 1000 раз толще плазматической мембраны.

Плазматическая мембрана состоит в основном из двойного слоя фосфолипидов со встроенными белками, углеводами, гликолипидами и гликопротеинами, а в клетках животных — холестерином. Количество холестерина в плазматических мембранах животных регулирует текучесть мембраны и изменяется в зависимости от температуры окружающей среды клетки. Другими словами, холестерин действует как антифриз в клеточной мембране и более распространен у животных, живущих в холодном климате.

Основная ткань мембраны состоит из двух слоев молекул фосфолипидов, причем полярные концы этих молекул (выглядящие как набор шариков в художественном исполнении модели) (рис. 3.22) контактируют с водной жидкостью как внутри и снаружи клетки. Таким образом, обе поверхности плазматической мембраны гидрофильны. Напротив, внутренняя часть мембраны между двумя ее поверхностями представляет собой гидрофобную или неполярную область из-за хвостов жирных кислот. Эта область не имеет притяжения для воды или других полярных молекул.

Эта область не имеет притяжения для воды или других полярных молекул.

Белки составляют второй основной химический компонент плазматических мембран. Интегральные белки встроены в плазматическую мембрану и могут охватывать всю или часть мембраны. Интегральные белки могут служить каналами или насосами для перемещения материалов в клетку или из нее. Периферийные белки находятся на внешней или внутренней поверхности мембран, прикрепленные либо к интегральным белкам, либо к молекулам фосфолипидов. Как интегральные, так и периферические белки могут служить ферментами, структурными прикреплениями к волокнам цитоскелета или частью клеточных сайтов узнавания.

Углеводы являются третьим основным компонентом плазматических мембран. Они всегда находятся на внешней поверхности клеток и связаны либо с белками (образуя гликопротеины), либо с липидами (образуя гликолипиды). Эти углеводные цепи могут состоять из 2–60 моносахаридных звеньев и могут быть прямыми или разветвленными. Наряду с периферическими белками углеводы образуют на клеточной поверхности специализированные участки, позволяющие клеткам узнавать друг друга.

Они всегда находятся на внешней поверхности клеток и связаны либо с белками (образуя гликопротеины), либо с липидами (образуя гликолипиды). Эти углеводные цепи могут состоять из 2–60 моносахаридных звеньев и могут быть прямыми или разветвленными. Наряду с периферическими белками углеводы образуют на клеточной поверхности специализированные участки, позволяющие клеткам узнавать друг друга.

Эволюция в действии

Как вирусы заражают определенные органы Специфические молекулы гликопротеина, экспонированные на поверхности клеточных мембран клеток-хозяев, используются многими вирусами для заражения определенных органов. Например, ВИЧ способен проникать через плазматические мембраны определенных видов лейкоцитов, называемых Т-хелперами и моноцитами, а также через некоторые клетки центральной нервной системы. Вирус гепатита атакует только клетки печени.

Эти вирусы способны вторгаться в эти клетки, потому что клетки имеют сайты связывания на своей поверхности, которые вирусы используют с одинаково специфическими гликопротеинами в своей оболочке. (рис. 3.23). Клетка обманывается мимикрией молекул оболочки вируса, и вирус может проникнуть в клетку. Другие участки распознавания на поверхности вируса взаимодействуют с иммунной системой человека, побуждая организм вырабатывать антитела. Антитела вырабатываются в ответ на антигены (или белки, связанные с инвазивными патогенами). Эти же участки служат местами для прикрепления антител и либо уничтожают, либо подавляют активность вируса. К сожалению, эти участки на ВИЧ кодируются генами, которые быстро меняются, что очень затрудняет производство эффективной вакцины против вируса. Популяция вируса внутри инфицированного человека быстро эволюционирует посредством мутаций в разные популяции или варианты, отличающиеся различиями в этих сайтах узнавания. Это быстрое изменение вирусных поверхностных маркеров снижает эффективность иммунной системы человека в борьбе с вирусом, поскольку антитела не распознают новые вариации поверхностных паттернов.

(рис. 3.23). Клетка обманывается мимикрией молекул оболочки вируса, и вирус может проникнуть в клетку. Другие участки распознавания на поверхности вируса взаимодействуют с иммунной системой человека, побуждая организм вырабатывать антитела. Антитела вырабатываются в ответ на антигены (или белки, связанные с инвазивными патогенами). Эти же участки служат местами для прикрепления антител и либо уничтожают, либо подавляют активность вируса. К сожалению, эти участки на ВИЧ кодируются генами, которые быстро меняются, что очень затрудняет производство эффективной вакцины против вируса. Популяция вируса внутри инфицированного человека быстро эволюционирует посредством мутаций в разные популяции или варианты, отличающиеся различиями в этих сайтах узнавания. Это быстрое изменение вирусных поверхностных маркеров снижает эффективность иммунной системы человека в борьбе с вирусом, поскольку антитела не распознают новые вариации поверхностных паттернов.

Современное понимание плазматической мембраны называется жидкостно-мозаичной моделью. Плазматическая мембрана состоит из двойного слоя фосфолипидов, гидрофобные жирнокислотные хвосты которых контактируют друг с другом. Ландшафт мембраны усеян белками, некоторые из которых пересекают мембрану. Некоторые из этих белков служат для транспортировки материалов в клетку или из нее. Углеводы присоединены к некоторым белкам и липидам на внешней поверхности мембраны. Они образуют комплексы, которые функционируют для идентификации клетки с другими клетками. Жидкостная природа мембраны обусловлена конфигурацией хвостов жирных кислот, наличием встроенного в мембрану холестерина (в клетках животных) и мозаичностью белков и белково-углеводных комплексов, не закрепленных прочно в место. Плазматические мембраны охватывают границы клеток, но они не являются статичным мешком, они динамичны и постоянно находятся в движении.

жидкостно-мозаичная модель: модель структуры плазматической мембраны в виде мозаики компонентов, включая фосфолипиды, холестерин, белки и гликолипиды, что приводит к жидкостному, а не статическому характеру

Атрибуция СМИ

- Рисунок 3.

также

также

Большую роль в обеспечение механической функции имеют клеточные стенки, а у животных — межклеточное вещество.

Большую роль в обеспечение механической функции имеют клеточные стенки, а у животных — межклеточное вещество.

Gennis). — 1-е издание. — Москва: Мир, 1997. — ISBN 5-03-002419-0

Gennis). — 1-е издание. — Москва: Мир, 1997. — ISBN 5-03-002419-0

Ваш комментарий будет первым