История местности / Официальный интернет-портал органов местного самоуправления городского округа Дубна Московской Области

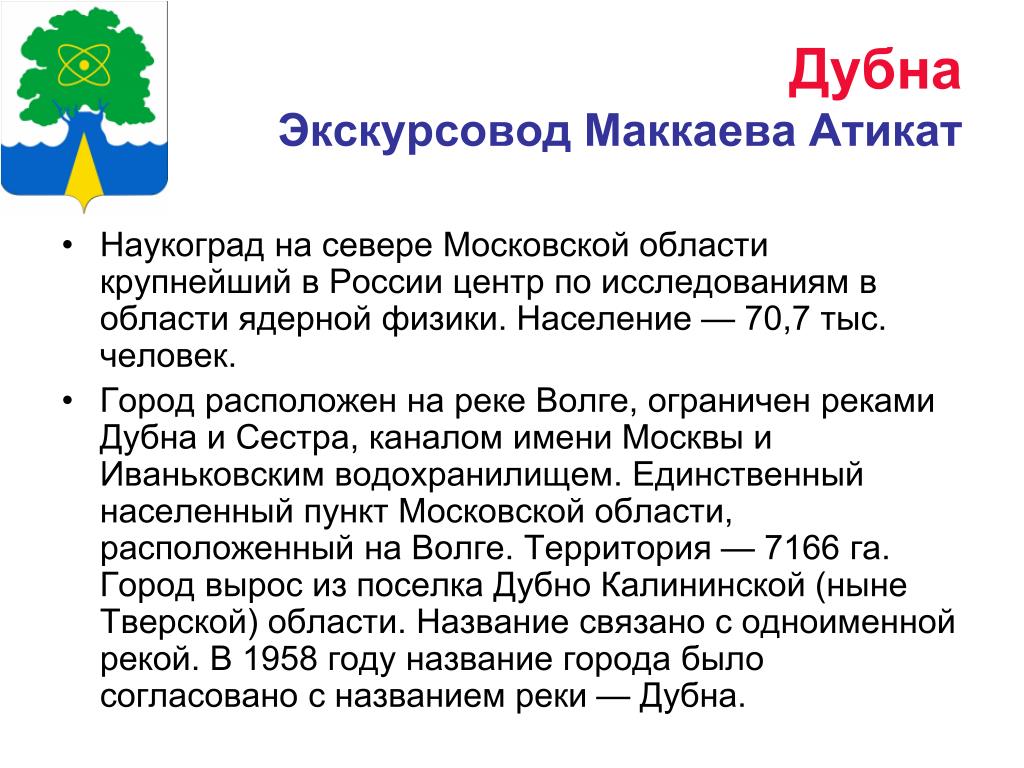

Город Дубна Московской области основан в 1956 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 июля 1956 года N 762/14 (Ст. 1 п. 1 Устава города Дубны Московской области).

В сентябре 1956 года границы города были расширены, в его состав вошел поселок Большая Волга, а также деревни: Александровка, Козлаки, Ново-Иваньково, Юркино, Ратмино. Этим же документом город Дубно Калининской области был передан в состав Московской области (Указ ПВС РСФСР №751/21 от 22 сентября 1956 года). Однако на этом формирование границ города не завершилось.

В декабре 1960 года расположенные рядом друг с другом города Дубна и Иваньково были объединены в один город Дубну (Указ ПВС РСФСР от 13 декабря 1960 года).

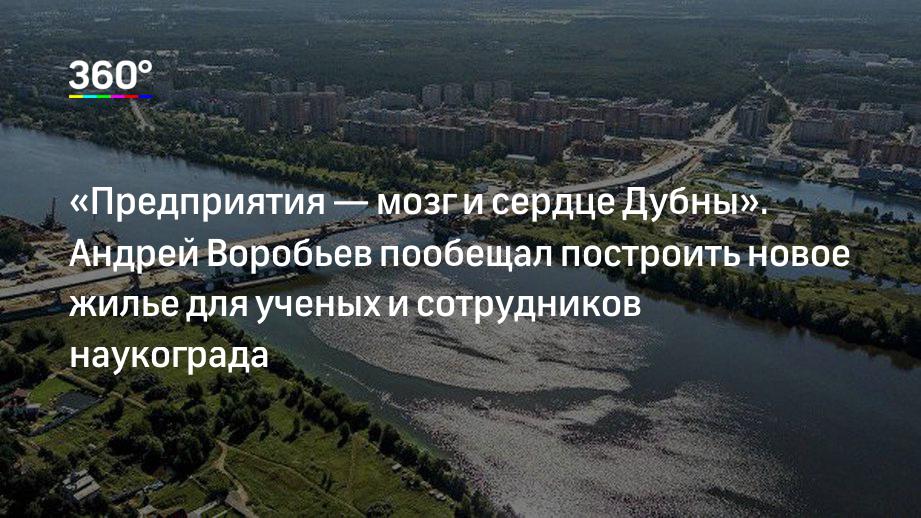

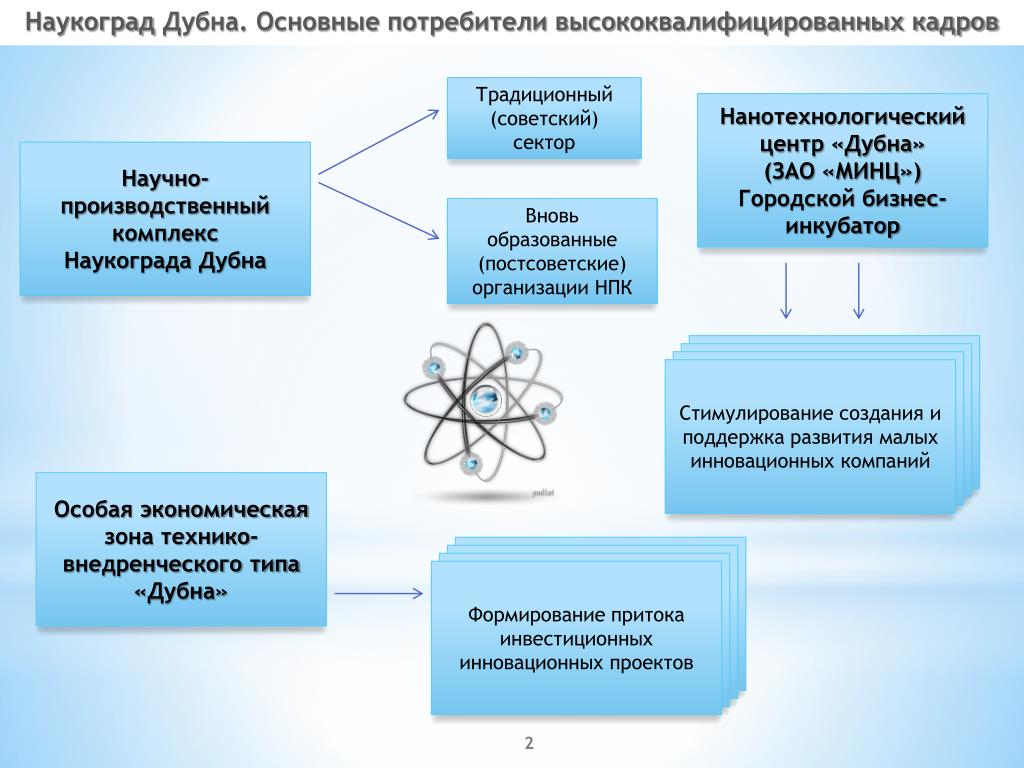

В 2001 году город получил статус наукограда (Указ Президента РФ №1472 от 20 декабря 2001 года), в связи с тем, что на его территории располагаются уникальные организации научно-производственного комплекса, проводятся фундаментальные научные исследования и разрабатываются новейшие технологии.

К числу градообразующих предприятий, сыгравших значительную роль в истории города, относятся: Международная межправительственная научно-исследовательская организация Объединённый институт ядерных исследований (ОИЯИ), АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А.Я. Березняка», ОАО «Дубненский машиностроительный завод» им. Н.П. Федорова, АО «НИИ «Атолл», АО «Приборный завод «Тензор».

В 2005 году на территории города была создана Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» (Постановление Правительства РФ №781 от 21 декабря 2005 года).

Известный дубненский любитель истории города Л.Л. Зиновьева в своих исторических публикациях отмечает следующее:

«Город Дубна основан как поселение осенью 1946 года в условиях строжайшей секретности в рамках Атомного проекта СССР, задачей которого было создание атомной бомбы. Исследования атомного ядра в Советском Союзе были начаты ещё до войны. Но когда точно стало известно, что в Англии, Германии и США ведутся интенсивные исследования по созданию атомной бомбы, 11 февраля 1943 года вышло секретное распоряжение Государственного комитета обороны Советского Союза о начале в стране подобных исследований.

После бомбардировок США в августе 1945 года японских городов Хиросимы и Нагасаки проект создания атомной бомбы стал для Советского Союза проектом первостепенной важности, потому что нельзя было допустить в мире монополии одной страны на владение оружием огромной разрушительной силы. Для расчётов бомбы на тот момент была острая необходимость в получении точной теории ядерных сил, т.к. в то время такие расчёты производились лишь с использованием большого набора приближённых моделей. Это требовало проведения новых фундаментальных исследований в области атомного ядра, основным прибором которых являются установки, называемые ускорителями заряженных частиц. Именно поэтому 13 августа 1946 года по инициативе И.В. Курчатова правительством Советского Союза было принято Постановление о строительстве ускорителя протонов, получившего в дальнейшем название «синхроциклотрон». Поскольку эта работа проводилась в рамках создания атомной бомбы, то она осуществлялась в режиме строжайшей секретности.

Согласно Постановлению местом строительства нового ускорителя и лаборатории при нём стал район Иваньковской ГЭС в Калининской области на правом берегу Волги на свободной территории вблизи деревни Ново-Иваньково. К строительству приступили в октябре 1946 года. В целях секретности строящийся объект был назван Гидротехнической лабораторией (ГТЛ), который в документах значился как Лаборатория «М», или «Объект «М». Это был филиал Лаборатории №2 в Москве (в настоящее время – Курчатовский институт).

В декабре 1949 года под научным руководством М.Г. Мещерякова синхроциклотрон был успешно пущен, и на нём начали проводить физические исследования. На тот момент ускоритель такого типа стал рекордным в мире и сохранял своё первенство по энергии вплоть до 1953 года.

В целях углубления в тайны микромира в 1951 году в нескольких километрах от синхроциклотрона в условиях той же строжайшей секретности под руководством В.И. Векслера приступили к созданию более мощного ускорителя протонов – синхрофазотрона.

Успешное испытание первой атомной бомбы Советского Союза в августе 1949 года привело к равновесию между США и Советским Союзом в обладании ядерным оружием. Постепенно с начала 1950-х годов в мире стала утверждаться инициатива мирного использования атома. В связи с этим в 1953 году ГТЛ была рассекречена, и на её базе был создан Институт ядерных проблем Академии наук (ИЯПАН). Тогда же на базе строящегося синхрофазотрона была организована уже незасекреченная Электрофизическая лаборатория Академии наук (ЭФЛАН).

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 марта 1954 года населённый пункт при лаборатории «М» был преобразован в рабочий посёлок с названием Дубна, и его нанесли на карту. Стоит заметить, что в данном случае понятие «рабочий посёлок» является официальным термином экономической географии. (Рабочий посёлок – это посёлок, население которого составляет не менее 3 тысяч человек; и на территории которого имеются промышленные предприятия, стройки, железнодорожные узлы и другие объекты. )

)

По инициативе И.В. Курчатова 26 марта 1956 года на базе ИЯПАН и ЭФЛАН межправительственным Соглашением одиннадцати социалистических стран был создан Объединённый институт ядерных исследований (ОИЯИ) – международный научно-исследовательский центр, который объединил учёных социалистических стран для фундаментальных исследований атомного ядра в мирных целях. ОИЯИ был организован по образу и подобию Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) западных учёных, созданного в сентябре 1954 года в пригороде Женевы.

Создание как ЦЕРН, так и ОИЯИ на идеологической основе было делом второстепенным, главное же было продиктовано объективным путём развития науки: от учёных-одиночек к объединению в научные группы в пределах страны (НИИ) и далее к объединению нескольких стран в целях решения научных задач.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 июля 1956 года рабочий посёлок Дубна был преобразован в одноимённый город. Здесь стоит заметить о досадной ошибке, закравшейся в этот указ.

Дата 24 июля 1956 года зафиксирована в Уставе города как дата получения Дубной статуса города.

В момент образования города Объединённый институт ядерных исследований (ОИЯИ) являлся единственным градообразующим предприятием. Поэтому город Дубна родился исключительно как город физиков на базе международной фундаментальной науки, что сделало его уникальным в мире».

Доктор исторических наук Д.А. Левчик систематизировал информацию о поселениях, вошедших в черту города Дубны при расширении его границ:

«Город Иваньково Московской области, существовавший до объединения городов в декабре 1960 года, был создан путем придания городского статуса рабочему поселку Иваньково. Решение преобразовать рабочий поселок Иваньково в город областного подчинения принято Президиумом Верховного Совета РСФСР 22 мая 1958 года на основании решения Исполкома Мособлсовета № 523/16 от 28 апреля 1958 года. Город состоял из двух частей: левобережной и правобережной.

Рабочий поселок Иваньково был создан решением Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного комитета от 10 октября 1937 года (протокол № 87). Согласно данному решению к категории рабочих поселков отнесен населенный пункт Иваньково Кимрского района Калининской области с сохранением прежнего наименования и включением в состав рабочего поселка дополнительной территории на левом берегу Волги: селений Подберезье, Крева, и участка строительства завода № 30 (в настоящее время – Дубненский машиностроительный завод им.

20 февраля 1958 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Иваньково передан из Калининской области в состав Московской области. Примечательно, что территория деревни Крева в дальнейшем не вошла в состав города Дубны. Деревня Подберезье (в настоящее время – улица Кирова города Дубны) впервые упоминается в Кашинской писцовой книге 1628-1629 гг. Археологическими исследованиями на территории деревни и в ее ближайших окрестностях обнаружен культурный слой населенного пункта, существовавшего, по меньшей мере, с XV века. Населенный пункт Иваньково, который был преобразован в 1937 г. в рабочий поселок Иваньково, сформировался в 1933-1937 гг. на месте расположения деревни Иваньково и в ее окрестностях в ходе строительства Волжского района гидросооружений, которое осуществлялось в рамках строительства канала Москва-Волга на основании решения пленума ЦК Всесоюзной коммунистической партии большевиков от 16 июня 1931 года.

Деревня Иваньково существовала по меньшей мере с начала XVII века, впервые упоминается в Кашинской писцовой книге 1628-1629 гг. В 1934-1935 гг. основные строения деревни были перевезены ниже по течению реки Волги, где была основана деревня Ново-Иваньково, а на месте деревни Иваньково сформировался населенный пункт Иваньково при Волжском районе гидросооружений, получивший дополнительное наименование, указанное в ряде документов «поселок Большая Волга» и вошедший в состав рабочего поселка Иваньково в 1937 году.

В 1934-1935 гг. основные строения деревни были перевезены ниже по течению реки Волги, где была основана деревня Ново-Иваньково, а на месте деревни Иваньково сформировался населенный пункт Иваньково при Волжском районе гидросооружений, получивший дополнительное наименование, указанное в ряде документов «поселок Большая Волга» и вошедший в состав рабочего поселка Иваньково в 1937 году.

Вошедшая в состав созданного в 1956 году города Дубна деревня Александровка (в настоящее время – улица Александровка города Дубна) образована в 1850-е гг. князем Александром Сергеевичем Вяземским, владельцем усадьбы в устье реки Дубны, путем переселения выше по течению реки населения из деревни Ратмино.

Деревня Козлаки (в настоящее время – улица Козлаки города Дубна) возникла во второй половине XIX века. Деревня Юркино (в настоящее время – улица Юркино города Дубна) впервые упоминается на чертеже земель при впадении реки Сестры в реку Дубну в Кашинском уезде 1691 года. В 1710-1713 гг. в окрестностях деревни Юркино функционировала Дубенская кораблестроительная верфь (руководитель – капитан-поручик Алексей Андреевич Леонтьев).

Вошедшая в состав города Дубны деревня Ратмино (в настоящее время – улица Ратмино города Дубны) получила название на рубеже 1920-х – 1930-х гг. от переселенной деревни Ратмино, впервые упоминающейся в Кашинской писцовой книге 1628-1629 года, также располагавшейся на территории нынешнего города Дубны. На территории переселенной деревни Ратмино в ходе археологических исследований обнаружен культурный слой населенного пункта, существовавшего по меньшей мере с XII-XIII веков. Современная улица Ратмино (она же до 1956 года – деревня Ратмино), до конца 1920-х гг. именовалась селом Городище на Дубенском устье (оно же – село Дубенское Городище, село Устье Дубны, село Дубна).

Село Городище на Дубенском устье (село Дубна) впервые упоминается в Кашинской писцовой книге 1628-1629 гг. В окрестностях села с начала XVII века существовала дворянская усадьба Дубна. На территории и в ближайших окрестностях бывшего села Городище (улица Ратмино) в ходе археологических работ обнаружен культурный слой населенного пункта, существовавшего здесь с XII века…

…Исследования и научные публикации историков и археологов А. В. Успенской (1966), В.А. Кучкина (1969, 1984), С.В. Белецкого (1987 и др.) в том числе совместно с Е.Ю. Крымовым (1990 и др.), И.Б. Даченкова (1998, 2006 и др.) в том числе совместно с Ф.Н. Петровым (2011, 2012) и Л.В. Пантелеевой (2012) и других специалистов, заключения Института археологии РАН и Института истории материальной культуры РАН, академическое издание Археологической карты Московской области (1995) позволяют сделать вывод о том, что древнерусский город Дубна был основан в устье реки Дубны, на территории Ростово-Суздальского княжества, в первой половине XII века, вероятнее всего – в период княженья Юрия Долгорукого, и впервые упоминается в летописи под 1134 годом.

В. Успенской (1966), В.А. Кучкина (1969, 1984), С.В. Белецкого (1987 и др.) в том числе совместно с Е.Ю. Крымовым (1990 и др.), И.Б. Даченкова (1998, 2006 и др.) в том числе совместно с Ф.Н. Петровым (2011, 2012) и Л.В. Пантелеевой (2012) и других специалистов, заключения Института археологии РАН и Института истории материальной культуры РАН, академическое издание Археологической карты Московской области (1995) позволяют сделать вывод о том, что древнерусский город Дубна был основан в устье реки Дубны, на территории Ростово-Суздальского княжества, в первой половине XII века, вероятнее всего – в период княженья Юрия Долгорукого, и впервые упоминается в летописи под 1134 годом.

Существование древнерусского города Дубна завершилось в первой трети XIII века, вероятнее всего – в ходе похода монголо-татарских войск хана Бату (Батыя) 1237-1238 гг. В дальнейшем на территории этого города продолжило существовать село Городище на Дубенском устье (оно же – село Дубна), вошедшее в состав современной Дубны как улица Ратмино.

Таким образом, древнерусский город Дубна, располагавшийся в устье реки Дубны в XII – начале XIII вв., является наиболее ранним историческим поселением на территории города Дубны Московской области, с которым прослеживается историческая взаимосвязь одной из частей современного города (улицы Ратмино). Этот древнерусский город может рассматриваться как отдаленный исторический предшественник существования современного города Дубна на данной территории…».

Все публикации, которые касаются истории нашего города, местности, на которой стоит современная Дубна, можно прочитать в рубрике «Исторические исследования» или на сайте Дубненского музея археологии и краеведения http://muzei-dubna.ru/, а также на сайте Московского областного общественного фонда «Наследие» http://nasledie.dubna.ru/.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с позицией редакции.

Город Дубна. Справка — РИА Новости, 22.

07.2011

07.2011В 1947 г. на правом берегу Волги, недалеко от деревни Ново-Иваньково по инициативе руководителя советского атомного проекта Игоря Курчатова началось создание крупнейшего в мире в те годы ускорителя заряженных частиц — синхроциклотрона, который был запущен в 1949 г. Одновременно ускоренными темпами строился жилой поселок, названный в 1954 г. поселком Дубно.

В 1953 г. на базе Гидротехнической Лаборатории АН СССР был образован Институт ядерных проблем АН СССР. После создания западноевропейскими странами центра ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве, в противовес ему по инициативе Советского Союза в марте 1956 г. в Дубно был образован Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ). Его учредителями также стали европейские и азиатские социалистические государства.

24 июля 1956 г. указом президиума Верховного Совета РСФСР поселок Дубно был преобразован в город, а позднее передан из Калининской области в состав Московской области. К нему были присоединены поселок Большая Волга, деревни Ратмино, Ново-Иваньково, Александровка, Юркино и Козлоки.

В 1958 г. он стал называться город Дубна. Развитие нового города обуславливалось расширением ОИЯИ.

На левом берегу продолжал развиваться поселок Иваньково. В 1958 г. он был преобразован в город и переведен в состав Московской области, а в декабре 1960 г. объединен с Дубной.

С 1964 г. в Дубне в соответствии с первым генеральным планом началось создание единого архитектурно-планировочного ансамбля города. Этот план из года в год воплощался в жизнь и получил свое дальнейшее развитие в новом генеральном плане, утвержденном в 1984 г.

Новый импульс развитию Дубны, особенно старейшему району города «Большая Волга», дало строительство приборного завода «Тензор», начавшееся в 1969 г. В 1973 г. предприятие выпустило первую продукцию — приборы для атомных электростанций Советского Союза и стран членов СЭВ.

В 1976 г. в этом же микрорайоне разместился ФГУП «НИИ «Атолл», где началось развитие систем контроля для водных акваторий Советского Союза. Были построены многоэтажные дома, получила развитие инженерная и социальная инфраструктура в правобережной части города.

В 1980 г. в связи с открытием XXII Олимпийских игр, проходивших в Москве, в Дубне начал работать Центр космической связи, обеспечивающий телепередачи в районы Европы и Атлантического океана и устойчивую телефонную правительственную связь с Великобританией, США, Францией. С этого времени Дубна становится также крупным международным телепортом. Практически все телевизионные сюжеты стали сначала проходить через Дубну и потом включались в новостные программы Центрального телевидения.

К середине 1980-х гг. Дубна сложилась как крупнейший научный и производственный центр Московской области и всей страны, имеющий развитую систему образования, культуры, медицинского обслуживания населения.

Социально-экономический кризис 1990-х гг. негативно сказался на существовании и функционировании градообразующих предприятий, где работало подавляющее большинство трудоспособного населения. В сложившихся условиях администрация Дубны сосредоточила основные усилия на сохранении интеллектуального потенциала города науки, научно-исследовательской базы и исследовательской среды, чему способствовала разработка и реализация программы «Технополис Дубна». Шел активный процесс создания предприятий малого, среднего бизнеса на базе государственных предприятий, прежде всего, инновационного характера, которые к 2000 г. стали давать в городской бюджет почти половину доходов.

Шел активный процесс создания предприятий малого, среднего бизнеса на базе государственных предприятий, прежде всего, инновационного характера, которые к 2000 г. стали давать в городской бюджет почти половину доходов.

В декабре 2001 г. указом президента Российской Федерации Владимира Путина городу был присвоен статус наукограда и утверждена программа его развития.

С 2006 г. в Дубне создается особая экономическая зона технико-внедренческого типа.

Лидером во многих направлениях научных исследований остается ОИЯИ, в деятельности которого участвует 18 государств мира. Среди других предприятий, занимающихся научной деятельностью — ФГУП «НИИ «Атолл», ФГУП «Институт физико-технических проблем», ФГУП «НИИ Прикладной акустики».

В городе действует свыше 700 предприятий, 600 из них в малом и среднем бизнесе. Передовые позиции в своих отраслях занимают ОАО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка, ОАО «Приборный завод «Тензор», Центр космической связи «Дубна», ЗАО «Научно-производственный центр «Аспект», промышленная компания «Экомебель», и другие.

В Дубне ведутся масштабные строительные работы. В последние десять лет построено свыше 100 объектов промышленного и социального назначения, ведется активное жилищное строительство.

С 1994 г. в городе действует Международный Университет природы, общества и человека «Дубна». Мэром города с 1991 г. является Валерий Прох.

В Дубне регулярно проводятся фестивали классической музыки, хоровые праздники, конкурсы и смотры молодых талантов, есть детский оперный театр, симфонический оркестр, единственный в Московской области орган. Работают три музея, более 20 библиотек, издается 8 газет, ведут регулярные передачи местное телевидение и радио.

Среди памятников и достопримечательностей города ‑ храм Похвалы Пресвятой Богородицы, научные комплексы синхроциклотрона (1949) и синхрофазотрона (1957), которые в 1950‑1960 годы были крупнейшими в мире ускорителями заряженных частиц, Иваньковская ГЭС.

В последние годы в городе открыты памятники ученым, внесшим значительный вклад в создание и развитие города — Александру Березняку, Николаю Боголюбову, Дмитрию Блохинцеву, Игорю Курчатову, Георгию Флерову.

Дубна ‑ единственный российский населенный пункт, увековеченный в Периодической таблице элементов Менделеева: «дубнием» называется открытый учеными города 105 химический элемент.

Объединенный институт ядерных исследований | Объединенный институт ядерных исследований

Направления исследований

Основные направления теоретических и экспериментальных исследований в ОИЯИ: физика элементарных частиц, ядерная физика и физика конденсированных сред. Научная программа ориентирована на достижение высокозначимых результатов.

Экспериментальная база ОИЯИ позволяет проводить не только передовые фундаментальные исследования, но и прикладные, направленные на разработку и создание новых ядерно-физических и информационных технологий.

Научные работы отмеченные премиями ОИЯИ

Лаборатории ОИЯИ

В составе ОИЯИ семь лабораторий: Лаборатория теоретической физики им. Н.Н.Боголюбова, Лаборатория ядерных проблем им. В.П.Джелепова, Лаборатория ядерных реакций им. Г.Н.Флерова, Лаборатория физики высоких энергий им. В.И.Векслера и А.М.Балдина, Лаборатория нейтронной физики им. И.М.Франка, Лаборатория информационных технологий, Лаборатория радиационной биологии. Каждая из лабораторий по масштабам исследований сопоставима с большим академическим институтом. Штат ОИЯИ насчитывает около 4500 человек, из них более 1200 ― научные сотрудники, в том числе действительные члены и члены-корреспонденты национальных академий наук, более 260 докторов и 570 кандидатов наук, около 2000 ― инженерно-технический персонал.

Г.Н.Флерова, Лаборатория физики высоких энергий им. В.И.Векслера и А.М.Балдина, Лаборатория нейтронной физики им. И.М.Франка, Лаборатория информационных технологий, Лаборатория радиационной биологии. Каждая из лабораторий по масштабам исследований сопоставима с большим академическим институтом. Штат ОИЯИ насчитывает около 4500 человек, из них более 1200 ― научные сотрудники, в том числе действительные члены и члены-корреспонденты национальных академий наук, более 260 докторов и 570 кандидатов наук, около 2000 ― инженерно-технический персонал.

Научно-исследовательская база

Институт располагает замечательным набором экспериментальных физических установок: единственным в Европе и Азии сверхпроводящим ускорителем ядер и тяжелых ионов ― нуклотроном, циклотронами тяжелых ионов У-400 и У-400М с рекордными параметрами пучков для проведения экспериментов по синтезу тяжелых и экзотических ядер, уникальным нейтронным импульсным реактором ИБР-2, используемым для исследований по нейтронной ядерной физике и физике конденсированных сред, и ускорителем протонов ― фазотроном, который используется для протонной терапии.

Экспериментальная научная программа ОИЯИ поддерживается блестящей школой теоретической физики, хорошо развитой в Институте методикой физического эксперимента, современными информационными технологиями, включая грид-технологии.

ОИЯИ обладает мощными высокопроизводительными вычислительными средствами, которые с помощью высокоскоростных каналов связи интегрированы в мировые компьютерные сети. Ядро вычислительной инфраструктуры Института ― Центральный информационно-вычислительный комплекс (ЦИВК). Созданный на его базе грид-сегмент ОИЯИ является важным элементом грид-инфраструктур RDIG («Российский грид для интенсивных операций с данными»), WLCG («Всемирный вычислительный грид для LHC») и EGEE («Развертывание гридов для е-науки»).

Международное сотрудничество

Широкое международное сотрудничество — важнейший аспект в деятельности ОИЯИ. Институт поддерживает связи более чем с 800 научными центрами и университетами в 62 странах мира. Только в России, крупнейшем партнере ОИЯИ, сотрудничество осуществляется более чем со 170 исследовательскими центрами, университетами, промышленными предприятиями и фирмами из 55 российских городов. В выполнении научной программы Института участвуют более 260 научных центров, университетов и предприятий из 10 государств СНГ.

Только в России, крупнейшем партнере ОИЯИ, сотрудничество осуществляется более чем со 170 исследовательскими центрами, университетами, промышленными предприятиями и фирмами из 55 российских городов. В выполнении научной программы Института участвуют более 260 научных центров, университетов и предприятий из 10 государств СНГ.

ОИЯИ имеет статус наблюдателя в ряде европейских научных структур, в частности, в Стратегической рабочей группе по физическим и инженерным наукам Европейского стратегического форума по исследовательским инфраструктурам (ESFRI). Также ОИЯИ является членом Европейского консорциума по физике частиц в астрофизике (APPEC).

ЦЕРН и ОИЯИ обладают взаимным статусом наблюдателя: ОИЯИ — в Совете ЦЕРН и ЦЕРН — в Комитете полномочных представителей правительств государств-участников ОИЯИ. С недавнего времени ОИЯИ имеет своего представителя в Экспертном комитете Европейского научного фонда (NuPECC).

главный ученый секретарь ОИЯИ Н.А.Русакович, директор ОИЯИ В.А.Матвеев, генеральный директор ЦЕРН Р.Хойер, руководитель Управления международных связей ЦЕРН, представитель ЦЕРН в ОИЯИ Р.Фосс

В Институте накоплен колоссальный опыт взаимовыгодного научно-технического сотрудничества в международном масштабе. ОИЯИ поддерживает контакты с МАГАТЭ, ЮНЕСКО, Европейским физическим обществом, Международным центром теоретической физики в Триесте. Ежегодно в Дубну приезжают более тысячи ученых из сотрудничающих с ОИЯИ организаций.

Образовательная деятельность

В ОИЯИ созданы прекрасные условия для обучения талантливых молодых специалистов. Более 30 лет в Дубне работает филиал Московского государственного университета. Учебно-научный центр (УНЦ) ОИЯИ ежегодно организует практикум на установках Института для студентов из высших учебных заведений России и других стран.

Участники международной студенческой практики УНЦ

Для учителей физики из стран-участниц ОИЯИ УНЦ совместно с ЦЕРН организует ежегодные научные школы.

В Государственном университете «Дубна» работают базовые кафедры ОИЯИ: Ядерная физика, Фундаментальные проблемы физики микромира, Биофизика, Распределенные информационные вычислительные системы, Нанотехнологии и новые материалы, Персональная электроника и Физико-технические системы. В преподавательском составе ― ведущие сотрудники ОИЯИ, ученые мирового уровня. На территории ОИЯИ активно развивается учебная база университета.

Публикации

Ежегодно в редакции многих журналов и оргкомитетов конференций Институт направляет более 1500 научных статей и докладов, которые представляют около 3000 авторов. Публикации ОИЯИ рассылаются более чем в 50 стран мира.

Достижения и перспективы

На долю ОИЯИ приходится более 40 открытий в области ядерной физики. В свете последних достижений Института особого упоминания заслуживает программа исследований сверхтяжелых элементов.

Признанием выдающегося вклада ученых Института в современную физику и химию стали решения Международного союза чистой и прикладной химии о присвоении 105-му элементу Периодической системы элементов Д. И. Менделеева названия дубний, 114-му — флеровий, в честь Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ и ее основателя академика Г. Н. Флерова, 115-му — московий, в честь Московской области, что увековечивает древнюю Русскую землю, являющуюся местом расположения ОИЯИ, и 118-му — оганесон, в честь научного руководителя ЛЯР ОИЯИ академика Ю. Ц. Оганесяна за его основополагающий вклад в исследование трансактиноидных элементов. Учеными Дубны впервые в мире были синтезированы новые, долгоживущие сверхтяжелые элементы с порядковыми номерами 113, 114, 115, 116, 117 и 118. Эти важные открытия увенчали многолетние усилия ученых разных стран по поиску «острова стабильности» сверхтяжелых ядер.

И. Менделеева названия дубний, 114-му — флеровий, в честь Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ и ее основателя академика Г. Н. Флерова, 115-му — московий, в честь Московской области, что увековечивает древнюю Русскую землю, являющуюся местом расположения ОИЯИ, и 118-му — оганесон, в честь научного руководителя ЛЯР ОИЯИ академика Ю. Ц. Оганесяна за его основополагающий вклад в исследование трансактиноидных элементов. Учеными Дубны впервые в мире были синтезированы новые, долгоживущие сверхтяжелые элементы с порядковыми номерами 113, 114, 115, 116, 117 и 118. Эти важные открытия увенчали многолетние усилия ученых разных стран по поиску «острова стабильности» сверхтяжелых ядер.

За прошедшие 60 лет в ОИЯИ было открыто 10 элементов Периодической таблицы Менделеева

Более 20 лет ОИЯИ участвует в реализации программы по созданию инновационного пояса Дубны. В 2005 году Правительством РФ подписано Постановление «О создании на территории г. Дубны особой экономической зоны технико-внедренческого типа». Специфика ОИЯИ нашла отражение в направленности ОЭЗ: ядерно-физические и информационные технологии.

В 2005 году Правительством РФ подписано Постановление «О создании на территории г. Дубны особой экономической зоны технико-внедренческого типа». Специфика ОИЯИ нашла отражение в направленности ОЭЗ: ядерно-физические и информационные технологии.

Институт стремится к закреплению и усилению своих ключевых позиций в современных условиях. В основе стратегии развития ОИЯИ на последующие годы — фундаментальные исследования в области ядерной физики и смежных областях науки и техники благодаря совершенствованию собственной научно-исследовательской инфраструктуры и участию в международных коллаборациях; методические и прикладные исследования в сфере высоких технологий и их внедрение в промышленные, медицинские и иные технические разработки; активная образовательная деятельность и развитие социальной инфраструктуры.

В наукограде Дубна разработали гидрогель для эффективной остановки кровотечений

НОЦ «Физхимбиофарм» (структурное подразделение Государственного «Университета «Дубна») совместно с партнерами разработал новое эффективное и безопасное средство для остановки кровотечения — гидрогель на основе природных полисахаридов.

Своевременная остановка кровотечения является наиболее важным элементом оказания медицинской помощи, позволяя спасти жизнь человека, предотвратить развитие геморрагического шока и облегчить последующее выздоровление. Незаменимыми материалами при этом являются гемостатики, обладающие кровоостанавливающим эффектом при контакте с поврежденными тканями организма.

Разработанный гидрогель способен быстро остановить кровотечения различной этиологии, а также обладает выраженным антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Преимуществом гидрогеля является собственная биологическая активность матрицы носителя, обеспечивающая потенцирование внедренных лекарственных веществ. В условиях in vivo доказано, что эффективность разработки в 2,5 – 3 раза превосходит аналогичные коммерческие препараты.

«Исследовательский центр «Физхимбиофарм» был создан в марте этого года в целях разработки и создания прорывных химических и фармацевтических технологий. Сегодня мы уже можем видеть первые результаты этой деятельности. К настоящему моменту еще целый ряд разработок центра уже прошел скрининговые исследования и вышел на доклинические испытания. Поэтому уже в ближайшей перспективе от «Физхимбиофарм» можно ожидать новых препаратов и лекарственных средств, которые помогут спасать жизней людей», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

К настоящему моменту еще целый ряд разработок центра уже прошел скрининговые исследования и вышел на доклинические испытания. Поэтому уже в ближайшей перспективе от «Физхимбиофарм» можно ожидать новых препаратов и лекарственных средств, которые помогут спасать жизней людей», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Министр также напомнила, что уже в ближайшем будущем в центре планируется открыть лаборатории биосенсоров, лаборатории молекулярного и квантово-химического моделирования, а также лаборатории биополимеров. Это позволит на базе «Физхимбиофарм» проводить сложнейшие исследования и даже начать производство компонентов для лекарственных препаратов.

Наукограды Подмосковья

Слово «наукоград» интересно как пример почти пушкинского звучания. Почти за сто лет до Николая II поэт придумал революционный Петербург:

Над омраченным Петроградом

Дышал ноябрь осенним хладом.

Таков русский язык.

В первоначальном понимании это новый город (а их было немало в России XX в., от Николаева-на-Мурмане и Комсомольска-на-Амуре до Арзамаса-16), город Науки, формирующий научно-промышленные комплексы, которые разрабатывают новые наукоёмкие технологии и на их основе выпускают образцы новых типов высокотехнологичной продукции. Тогда, в начале 1990-х, в пору развала прежней оборонной стратегии страны и утраты научно-технического потенциала созданных в послевоенные годы многочисленных военно-исследовательских центров, представлялось важным разработать проект Концепции государственной политики по сохранению и развитию наукоградов, что и было предложено движением. В 1996 г. оно было воссоздано как некоммерческое партнёрство «Союз развития наукоградов России», членами которого стали 37 муниципальных образований.

При их деятельном участии 7 апреля 1999 г. был принят «Закон о наукоградах». Через пять лет, в 2004 г., в закон были внесены изменения, установившие критерии присвоения населённому пункту статуса наукограда. В частности, численность занятых в организациях научно-производственного комплекса должна была составлять не менее 15 % от общего числа работников города (центра, района и т.д.) Целью «Союза развития наукоградов России» являлось содействие объединению усилий органов местного самоуправления городов с учёными и специалистами для обеспечения устойчивого развития, реализации роли этих градообразующих структур как точек роста российской экономики.

В связи с тем, что в законе «О статусе наукограда Российской Федерации» от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ была предусмотрена государственная поддержка наукоградов, учёные, работавшие там, рассчитывали на финансирование своей научной деятельности.

Ими были разработаны соответствующие программы, которые прошли различные экспертизы. Однако в связи с ограничениями Бюджетного кодекса РФ осуществлять такое финансирование стало затруднительно. Реально дополнительные деньги, получаемые за счёт статуса наукограда, использовались только на инфраструктуру муниципального образования – например, на развитие коммунального хозяйства, здравоохранения.

Реально дополнительные деньги, получаемые за счёт статуса наукограда, использовались только на инфраструктуру муниципального образования – например, на развитие коммунального хозяйства, здравоохранения.

Здесь нелишне пояснить, что наукоград фактически является российским аналогом широко известного в мире понятия технополис. Но технополисы создавались и создаются в разных странах с опорой на огромные вложения финансовых средств. Без этого невозможно развивать высокотехнологичные исследования с незамедлительным практическим применением в передовых отраслях современной науки и производства. Величина «градосозидающего субъекта» зависит от основных направлений деятельности технополиса, объёма планируемых строительных работ, количества и характера возводимых строений, удалённости от базовых, «материнских» структур, состояния транспортных коммуникаций, предполагаемого количества фирм-заказчиков, их специализации, от технического и рекламного оснащения проекта и проч. Таковы все крупные инвестиционные разработки в этом направлении. Достаточно вспомнить Силиконовую долину в Калифорнии (США), Силикон Глен в Шотландии (Великобритания), София-Антиполис (Франция), технопарк Цюрих (Швейцария), Даедук (Южная Корея), Чжунгуаньцунь (Китай), Шэнчьжэнь и Гуандун в пригородах Гонконга. В Японии с начала 1980-х гг. принят к реализации проект «Технополис», победителями в котором оказались 16 префектур с четырёх островов, реализующих создание 19 инновационных объектов, например, Хамамацу и Нагаока.

Достаточно вспомнить Силиконовую долину в Калифорнии (США), Силикон Глен в Шотландии (Великобритания), София-Антиполис (Франция), технопарк Цюрих (Швейцария), Даедук (Южная Корея), Чжунгуаньцунь (Китай), Шэнчьжэнь и Гуандун в пригородах Гонконга. В Японии с начала 1980-х гг. принят к реализации проект «Технополис», победителями в котором оказались 16 префектур с четырёх островов, реализующих создание 19 инновационных объектов, например, Хамамацу и Нагаока.

Западные достижения нельзя сопоставить с российскими. Здесь города «нового типа», первоначально названные «важнейшими технологическими проектами будущего», объявленные приоритетными в экономическом отношении объектами научно-технологического развития, преимущественно остаются в прежнем состоянии или демонстрируют незначительные практические достижения ввиду существенных финансовых ограничений в их деятельности. С конца нулевых годов XXI в. о наукоградах в Российской Федерации стараются не вспоминать с высоких трибун, как и о проекте Сколково, который, подобно большинству наукоградов, также реализовывался на территории Подмосковья, в Одинцовском районе.

Этот строящийся с нуля инновационный научно-технологический центр официально не имеет статуса наукограда, но о его перспективах и возможностях говорилось в своё время немало. Его считали флагманом российской модернизации, призванным покончить с сырьевой ориентацией экономики, опытным полигоном для инновационного развития, для формирования международного интеллектуального капитала. Были созданы пять технологических кластеров проектируемых исследований: биомедицинские технологии; информационные и компьютерные технологии; космические технологии и телекоммуникации; энерго-эффективные технологии; ядерные технологии. В конце 10-х гг. XXI в. никаких существенных достижений по этим кластерам из инновационного технологического центра Сколково пока не получено, хотя, возможно, прорывы не подлежат общественной огласке и носят секретный военно-технический характер.

Этот строящийся с нуля инновационный научно-технологический центр официально не имеет статуса наукограда, но о его перспективах и возможностях говорилось в своё время немало. Его считали флагманом российской модернизации, призванным покончить с сырьевой ориентацией экономики, опытным полигоном для инновационного развития, для формирования международного интеллектуального капитала. Были созданы пять технологических кластеров проектируемых исследований: биомедицинские технологии; информационные и компьютерные технологии; космические технологии и телекоммуникации; энерго-эффективные технологии; ядерные технологии. В конце 10-х гг. XXI в. никаких существенных достижений по этим кластерам из инновационного технологического центра Сколково пока не получено, хотя, возможно, прорывы не подлежат общественной огласке и носят секретный военно-технический характер.В настоящее время 13 городских округов имеют статус наукограда, присвоенный согласно Федеральному Закону благодаря соответствующей специализации в различных областях. В 2001 г. его получил расположенный на севере Калужской области Обнинск, что, конечно, неслучайно, ведь именно там в 1954 г. была запущена первая в мире атомная электростанция. Расстояние от столицы до первого наукограда составляет чуть более ста километров, а специфика работы учёных Обнинска тесно связана с многочисленными московскими НИИ.

В 2001 г. его получил расположенный на севере Калужской области Обнинск, что, конечно, неслучайно, ведь именно там в 1954 г. была запущена первая в мире атомная электростанция. Расстояние от столицы до первого наукограда составляет чуть более ста километров, а специфика работы учёных Обнинска тесно связана с многочисленными московскими НИИ.

Большинство наукоградов расположено в Подмосковье, окружая Москву «научно-технологическим кольцом». Это Дубна, Жуковский, Королёв, Пущино, Протвино, Реутов, Фрязино и Черноголовка. Город Троицк, прежде бывший в составе Московской области, ныне стал частью столицы, поэтому уже не может считаться подмосковным технополисом.

Первыми статус наукограда Московской области в 2001 г. получили Дубна и Королёв. В 2003 г. наукоградами стали Реутов и Фрязино, в 2005 г. – Пущино, в 2007 г. – Жуковский, в 2008 г. – Протвино и Черноголовка. Рассмотрим историю их становления и развития sine ira et studio, без гнева и пристрастия, как говорили древние.

ДУБНА

В 1930-х гг. в районе современной Дубны началось строительство первой на Волге Иваньковской гидроэлектростанции и канала Москва-Волга. Тогда же на правом берегу стали возводить рабочий посёлок, получивший название Большая Волга. К востоку от него, на окраине деревни Ново-Иваньково, осенью 1946 г. приступили к созданию первого ускорителя ядерных реакций – синхроциклотрона. Там в марте 1947 г. по инициативе ряда московских учёных во главе с И.В. Курчатовым была организована секретная «Гидротехническая лаборатория», переименованная позднее в Институт ядерных проблем (ИЯП) АН СССР. В 1954 г. место работ было рассекречено. Ему присвоили наименование «Рабочий посёлок Дубна».

в районе современной Дубны началось строительство первой на Волге Иваньковской гидроэлектростанции и канала Москва-Волга. Тогда же на правом берегу стали возводить рабочий посёлок, получивший название Большая Волга. К востоку от него, на окраине деревни Ново-Иваньково, осенью 1946 г. приступили к созданию первого ускорителя ядерных реакций – синхроциклотрона. Там в марте 1947 г. по инициативе ряда московских учёных во главе с И.В. Курчатовым была организована секретная «Гидротехническая лаборатория», переименованная позднее в Институт ядерных проблем (ИЯП) АН СССР. В 1954 г. место работ было рассекречено. Ему присвоили наименование «Рабочий посёлок Дубна».

Здание Объединённого института ядерных исследований в Дубне

22 сентября 1956 г. указом президиума Верховного Совета РСФСР в состав Дубны были включены населённые пункты Большая Волга, Александровка, Козлаки, Ново-Иваньково, Ратмино и Юркино, а сам город был переведён в состав Московской области. Статус города Дубна получила преимущественно в связи с организацией Международного Объединённого института ядерных исследований. Вслед за созданным там синхроциклотроном благодаря разработкам Электрофизической лаборатории АН СССР (ЭФЛАН) под руководством академика В.И. Векслера был успешно запущен новый ускоритель – протонный синхрофазотрон, с рекордной для той поры энергией 10 ГэВ.

Статус города Дубна получила преимущественно в связи с организацией Международного Объединённого института ядерных исследований. Вслед за созданным там синхроциклотроном благодаря разработкам Электрофизической лаборатории АН СССР (ЭФЛАН) под руководством академика В.И. Векслера был успешно запущен новый ускоритель – протонный синхрофазотрон, с рекордной для той поры энергией 10 ГэВ.

И ныне ядерная физика является базовым спектром деятельности промышленных и научных учреждений Дубны. На территории города реализуется крупный международный проект научного комплекса NICA. Также здесь находится особая экономическая зона, которая носит, как и сам населённый пункт, название Дубна. Несмотря на вызовы нового времени, успешно действуют машиностроительные заводы. Дубна знаменита на весь мир крупнейшими научно-производственными комплексами. Только будущее определит их потенциальную значимость не только для замкнутой сферы военных технологий, но и для всего бескрайнего пространства инвестиционных проектов планеты.

В Объединённом институте ядерных исследований. Фотография Ю.А. Туманова

ЖУКОВСКИЙ

Современный город Жуковский исторически сложился из трёх деревень – Новорождествено, Колонец и частично – Быково. Ещё в начале XX в. была сделана попытка основать тут поселение городского типа – по замыслу управляющего Московско-Казанской железной дороги Николая фон Мекка здесь должен был появиться новый железнодорожный узел наряду со вторым Казанским вокзалом. Первая Мировая война смела эти планы. Лишь в 1933 г. была утверждена строительная площадка для Центрального аэрогидродинамического института в районе станции Отдых Казанской дороги. Г.К. Орджоникидзе успел поучаствовать в проектах строительных работ, выделив необходимые финансовые средства. В 1938 г. новому населённому пункту присвоили имя донбасского шахтёра Алексея Стаханова, которое тогда гремело по всей стране. Через два года, накануне войны, Михаилом Громовым был представлен проект Лётно-исследовательского института (ныне это один из мировых научных центров в аэрокосмической области – Лётно-исследовательский институт имени М. М. Громова, государственный научный центр по исследованиям и испытаниям авиационной техники). 23 апреля 1947 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок Стаханов получил статус города и новое название – Жуковский, в честь великого русского учёного, основоположника современной аэродинамики Н.Е. Жуковского.

М. Громова, государственный научный центр по исследованиям и испытаниям авиационной техники). 23 апреля 1947 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок Стаханов получил статус города и новое название – Жуковский, в честь великого русского учёного, основоположника современной аэродинамики Н.Е. Жуковского.

М.М. Громов

Ныне тут расположены: Центральный аэрогидродинамический институт имени Н.Е. Жуковского, лётные базы авиационных КБ – Сухого, Ильюшина, Туполева. Свои площадки имеют объединённая авиастроительная корпорация НИИ приборостроения имени В.В. Тихомирова (специализация – мобильные зенитные комплексы среднего действия), московский НИИ «Агат» – научно-производственный центр в области исследований и разработки систем бортового оборудования летательных аппаратов, экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева (авиационные тренажёры, авиационная спецтехника). Стоит отметить, что Жуковский является местом проведения мероприятий международного авиакосмического салона «МАКС».

КОРОЛЁВ

Это самый большой наукоград по численности населения (почти четверть миллиона человек). Основание промышленного будущего Королева было положено в годы Гражданской войны, когда в 1918 г. на территорию дачного посёлка Подлипки из Петрограда перевели Орудийный завод. В 1928 г. посёлок Подлипки получил новое название — Калининский, а в 1938 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был преобразован в город Калининград. Уже в постсоветское время, при Ельцине, Калининград стал именоваться Королёв, в честь великого конструктора Сергея Павловича Королёва.

Открытие памятника С.П. Королёву в г. Королёве. 1988 г.

После революции, с появлением здесь Орудийного завода город стал центром развития артиллерии. После 1946 г. создали ряд НИИ, конструкторских бюро, заводов, ставших основой ракетно-космической отрасли страны. Ныне это в первую очередь РКК «Энергия» имени C.П. Королёва — ведущее предприятие российской космической промышленности, а также ЦНИИмаш, в чью сферу ответственности входит Центр управления полётами; НПО «Измерительная техника», связанное с информационно-измерительными комплексами и системами телеметрического обеспечения; КБхиммашиностроения имени Хруничева (ранее КБхиммаш им.

А.М. Исаева), специализированное на жидкостных ракетных двигателях, а также ОАО «Композит» — важнейшая организация в области материаловедения ракетно-космической техники. ОАО корпорация «Тактическое ракетное вооружение» разрабатывает широкий спектр боевых ракетных комплексов и авиационных систем.

А.М. Исаева), специализированное на жидкостных ракетных двигателях, а также ОАО «Композит» — важнейшая организация в области материаловедения ракетно-космической техники. ОАО корпорация «Тактическое ракетное вооружение» разрабатывает широкий спектр боевых ракетных комплексов и авиационных систем.ПРОТВИНО

Этот наукоград появился на свет в 1960 г., когда здесь, недалеко от Серпухова, на берегах тихой подмосковной речки Протвы, началось строительство протонного ускорителя «У-70». Первоначально новый населённый пункт именовался Серпухов-7 и был строго засекречен. В 1965 г. он получил статус посёлка и название Протвино.

Градообразующим предприятием Протвино с момента его основания стал Институт физики высоких энергий (ИФВЭ), организованный в 1963 г. Это был один из крупнейших физических научных центров страны (ныне – Государственный научный центр РФ).

В 1990-е гг. мощное снижение государственного финансирования привело к тому. что научные программы ИФВЭ были закрыты. Фактически приостановилась деятельность заводов, обслуживающих институт и оборонные заказы. Восстановление прежних технологических наработок в новых условиях было практически невозможно, поэтому научно-исследовательские коллективы Протвино перешли на новые темы.

Фактически приостановилась деятельность заводов, обслуживающих институт и оборонные заказы. Восстановление прежних технологических наработок в новых условиях было практически невозможно, поэтому научно-исследовательские коллективы Протвино перешли на новые темы.

Сейчас в Протвино занимаются энергетикой и биотехнологиями. Здесь работают специалисты ЗАО «Протон», «ДНК-Технология» и «Турботехника». Проводятся исследования возможностей ионной лучевой терапии, позволяющей проводить лечение онкологических заболеваний без повреждения тканей организма.

ПУЩИНО

Современный город получил название от деревни Пущино, расположенной на его северо-западной окраине. Она впервые упоминается в писцовых книгах времён Ивана Грозного как поместье рода Пущиных. В конце XVII в. эти земли отошли к Арцыбашевым, один из которых во второй половине XVIII столетия построил здесь усадьбу в стиле классицизма. С начала XIX в. она принадлежала его двоюродному брату генералу Офросимову, затем сменила ещё нескольких владельцев. Последний, фабрикант Каштанов, сохранил двухэтажный дом с антресолями, два флигеля и террасный парк с прудами.

Последний, фабрикант Каштанов, сохранил двухэтажный дом с антресолями, два флигеля и террасный парк с прудами.

В Институте биофизики АН СССР в Пущино. 1970-е гг. В 1956 г. вышло постановление Совета Министров СССР «О строительстве научного городка Академии наук СССР». И вскоре около старинной усадьбы появились рабочие бараки, положившие начало будущему наукограду. В 1961 г. началось строительство здания Института биофизики АН СССР, где впоследствии возник Пущинский научный центр биологических исследований (ныне – Федеральный «Пущинский научный центр биологических исследований РАН»). Тут располагаются Пущинская радиоастрономическая обсерватория Астрокосмического центра ФИАН, Институт белка РАН, Институт математических проблем биологии РАН, Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, а также филиал Института биоорганической химии РАН имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овсянникова.

РЕУТОВ

Существующий с дореволюционных времён фабричный посёлок Реутово (ныне в Балашихинском районе) в 1928 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был преобразован в рабочий посёлок. Через год Реутов стал районным центром. В 1940 г. посёлок был отнесён к разряду городов и получил своё современное наименование. В 1955 г. здесь было создано авиационно-ракетное предприятие ОКБ-52, генеральным конструктором которого был назначен дважды Герой Соцтруда академик В.Н. Челомей. Ныне это военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» (АО ВПК «НПО машиностроения»), одно из ведущих ракетно-космических предприятий России.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был преобразован в рабочий посёлок. Через год Реутов стал районным центром. В 1940 г. посёлок был отнесён к разряду городов и получил своё современное наименование. В 1955 г. здесь было создано авиационно-ракетное предприятие ОКБ-52, генеральным конструктором которого был назначен дважды Герой Соцтруда академик В.Н. Челомей. Ныне это военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» (АО ВПК «НПО машиностроения»), одно из ведущих ракетно-космических предприятий России.

Как градообразующее предприятие эта структура продолжает играть базовую роль в развитии наукограда Реутов. Предприятием реализовано более пятидесяти крупных проектов, три из которых касаются национальных оборонных программ. Это место создания новейших образцов военной техники, многие из которых не имеют аналогов в мировой практике. Важно отметить, что подавляющее число жителей Реутова работает в структуре АО ВПК «НПО машиностроения».

ФРЯЗИНО

Город расположен в пределах Мещерской низменности, в месте впадения реки Любосеевки в Ворю (приток Клязьмы). Наиболее распространённая версия происхождения названия каким-то образом связана со старинным наименованием итальянцев, многие из которых принимали участие в строительстве Московского Кремля. Их называли фрязями. Возможно, имя населённого пункта отсылает нас к прозвищу некоего неведомого человека позднесредневековой Московии, который был известен как Фрязин (Итальянец) и, вероятно, имел отношение к поселению на реке Любосеевка. В середине XIX столетия деревня Фрязина принадлежала коллежскому регистратору Фёдору Пантелееву и состояла из 60 дворов, в 1913 г. уже имела 110 дворов и шелкоткацкую фабрику.

Наиболее распространённая версия происхождения названия каким-то образом связана со старинным наименованием итальянцев, многие из которых принимали участие в строительстве Московского Кремля. Их называли фрязями. Возможно, имя населённого пункта отсылает нас к прозвищу некоего неведомого человека позднесредневековой Московии, который был известен как Фрязин (Итальянец) и, вероятно, имел отношение к поселению на реке Любосеевка. В середине XIX столетия деревня Фрязина принадлежала коллежскому регистратору Фёдору Пантелееву и состояла из 60 дворов, в 1913 г. уже имела 110 дворов и шелкоткацкую фабрику.

В 1933 г. на месте этой фабрики был основан завод «Радиолампа», укомплектованный оборудованием американской компании RCA. С этого момента Фрязино становится центром радиоэлектронной промышленности. В 1943 г. здесь открылся первый научно-исследовательский институт – научно-производственное предприятие «Исток». В 1955 г. начато строительство филиала Института радиоэлектроники. В 1950–1980-е гг. предприятия Фрязина, включая НИИ, работали по военным заказам Министерства обороны СССР. После распада Советского Союза предприятия, а также институты были вынуждены сократить большинство сотрудников. В настоящее время значительная часть жителей Фрязино работает в Москве.

предприятия Фрязина, включая НИИ, работали по военным заказам Министерства обороны СССР. После распада Советского Союза предприятия, а также институты были вынуждены сократить большинство сотрудников. В настоящее время значительная часть жителей Фрязино работает в Москве.

В 1990-е гг. в рамках программы конверсии оборонных НИИ был создан ряд специализированных предприятий. В 1993 г. появилась «Исток-Система», производитель медицинского оборудования под торговой маркой «Гастроскан», в 1994 г. – «Исток-Аудио», выпускающий слуховые аппараты, а десять лет спустя, уже в 2004 г. – «Фокус», поставляющий на рынок светодиодные осветительные приборы. В городе Фрязино расположено Научно-техническое объединение «ИРЭ-Полюс», которое является одной из трёх основных производственных площадок международной корпорации «IPG Photonics» – мирового лидера в индустрии волоконных лазеров большой мощности.

Можно уверенно говорить о том, что основной специализацией предприятий Фрязино является электроника и радиотехника. Неслучайно здесь расположен крупнейший академический центр исследований в этой области – Федеральное государственное унитарное предприятие «Специальное конструкторское бюро Института радиотехники и электроники Российской академии наук» (ФГУП СКБ ИРЭ РАН). Эта организация выпускает приборы для космических исследований, радиофизическую технику сантиметрового и миллиметрового диапазонов, средства для беспроводной связи и защиты информации, стенды для тестирования СВЧ механизмов, специальное термическое оборудование.

Неслучайно здесь расположен крупнейший академический центр исследований в этой области – Федеральное государственное унитарное предприятие «Специальное конструкторское бюро Института радиотехники и электроники Российской академии наук» (ФГУП СКБ ИРЭ РАН). Эта организация выпускает приборы для космических исследований, радиофизическую технику сантиметрового и миллиметрового диапазонов, средства для беспроводной связи и защиты информации, стенды для тестирования СВЧ механизмов, специальное термическое оборудование.

ЧЕРНОГОЛОВКА

Впервые волость Черноголовль упоминается среди прочих дворцовых сёл и волостей в духовной грамоте великого московского князя Ивана Калиты. Название образовано от личного имени Черноголов, указывая на принадлежность местности некоему Черноголову. Отсюда название реки Черноголовка, а также одноименного села.

В 1956 г. здесь началось строительство филиала Института химической физики, а также посёлка. В 1970-е гг. Черноголовка стала научным центром АН СССР. Тогда её преобразовали в посёлок городского типа, но лишь в 2001 г. населённый пункт получил статус города.

Тогда её преобразовали в посёлок городского типа, но лишь в 2001 г. населённый пункт получил статус города.Градообразующими предприятиями Черноголовки стали предприятия научно-производственного комплекса – Научного центра РАН. Он был создан в 1956 г. и объединяет ныне как научные, так и социальные организации, подведомственные РАН. В их число, в частности, входят семь НИИ, «Экспериментальный завод научного приборостроения» и научно-технологический центр «Электронтех». Основные направления исследований Научного центра связаны с химической физикой процессов горения и взрыва, с полимерами, кинетикой и механизмами сложных химических реакций, физикой конденсированных сред, современным материаловедением, теорией нелинейных явлений, проблемами наноэлектроники, чистыми веществами и материалами электронной техники, высокотемпературным синтезом.

Памятник основателям города Черноголовка академику Н.Н. Семёнову и члену корреспонденту Ф.И. Дубовицкому

Но бурное развитие науки осталось в прошлом.

Современная российская жизнь ведёт к тому, что фундаментальные исследования остаются «за бортом», а достижения связаны отнюдь не с High-Tech. Черноголовка ныне прославилась заводами по производству минеральной воды, по производству ликёро-водочной продукции и пивоваренным комбинатом. По сути, это тоже химическая физика, только иного уровня…

Современная российская жизнь ведёт к тому, что фундаментальные исследования остаются «за бортом», а достижения связаны отнюдь не с High-Tech. Черноголовка ныне прославилась заводами по производству минеральной воды, по производству ликёро-водочной продукции и пивоваренным комбинатом. По сути, это тоже химическая физика, только иного уровня…Основным населением Черноголовки в момент её технологического развития во второй половине XX в. была научная интеллигенция. В настоящее время её доля стремительно сокращается, составляя ныне около 25 % от общего числа жителей. Это происходит прежде всего из-за трудностей финансирования научных учреждений РАН, что приводит к перетеканию работников в Москву.

Характерным событием в жизни Черноголовки последнего десятилетия стала победа на выборах главы города в 2012 г. представителя научной интеллигенции – члена-корреспондента РАН В.Ф. Разумова. Впоследствии он ушёл в отставку до окончания срока из-за невозможности решить земельно-имущественный вопрос (хищные чиновники рассматривали территорию наукограда как свою финансовую добычу).

В Черноголовке появилось общественное движение «Клуб Развитие» – сеть территориальных и профессиональных сообществ, основной целью которых было объединение активных граждан из среды научной интеллигенции. Это позитивное начинание, как и многое другое, уничтожено. Недавно ушедший из жизни лауреат Нобелевской премии академик Жорес Алфёров говорил: «Два питомца МФТИ, в недавнем прошлом российские граждане Андрей Гейм и Константин Новосёлов получили Нобелевскую премию по физике за открытие нового углеродного материала – графена. На его основе уже создан миниатюрный транзистор, работающий при комнатной температуре. Своё становление как научные работники они получили в Институте физике твёрдого тела в Черноголовке. Теперь работают в Манчестере».

Этот печальный пример говорит о многом, однако, подмосковные наукограды и поныне остаются флагманами развития во многих отраслях научного знания, и с их деятельностью связана надежда на возрождение лучших традиций отечественной науки.

Материал опубликован в №3 (61) историко-краеведческого альманаха “Подмосковный летописец” за 2019 год.

О реализации Программы (основных направлений) развития г. Дубны как наукограда Российской Федерации на 2001-2006 годы, Постановление Правительства Московской области от 07 октября 2002 года №438/34

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 октября 2002 г. N 438/34

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ) РАЗВИТИЯ

Г. ДУБНЫ КАК НАУКОГРАДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2001-2006 ГОДЫ

В целях реализации Программы (основных направлений) развития г. Дубны как наукограда Российской Федерации на 2001-2006 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 20.12.2001 N 1472 «О присвоении статуса наукограда Российской Федерации г. Дубне Московской области» (далее — Программа), и в соответствии с соглашением между Правительством Российской Федерации, Правительством Московской области и администрацией г. Дубны о реализации Программы (основных направлений) развития г. Дубны как наукограда Российской Федерации на 2001-2006 годы Правительство Московской области постановляет:

Дубны как наукограда Российской Федерации на 2001-2006 годы Правительство Московской области постановляет:

1. Образовать Наблюдательный совет Программы (основных направлений) развития г. Дубны как наукограда Российской Федерации на 2001-2006 годы и утвердить его состав (прилагается).

2. Утвердить Положение о Наблюдательном совете Программы (основных направлений) развития г. Дубны как наукограда Российской Федерации на 2001-2006 годы (прилагается).

3. Установить, что:

3.1. Министерство финансов Московской области (А.В. Кузнецов):

— при подготовке проектов областных бюджетов на 2003-2006 годы предусматривает выделение средств целевой государственной поддержки на реализацию Программы в размере не менее 50 процентов суммы налоговых доходов, собранных на территории муниципального образования и поступивших в соответствии с законодательством в областной бюджет в течение года, предшествовавшего расчетному;

— обеспечивает контроль за использованием средств областного бюджета, выделяемых на реализацию Программы.

3.2. Министерство экономики Московской области (В.Б. Крымов):

— привлекает в установленном порядке организации научно — производственного комплекса г. Дубны для участия в конкурсах по закупке продукции (работ, услуг) для государственных нужд Московской области;

— содействует созданию условий для эффективного использования имеющихся материальных, трудовых и информационных ресурсов г. Дубны.

3.3. Министерство строительного комплекса Московской области (А.В. Горностаев) при подготовке перечня объектов капитального строительства, осуществляемого за счет средств областного бюджета, учитывает задачи социально — экономического развития г. Дубны, определенные Программой.

3.4. Министерство промышленности и науки Московской области (В.И. Козырев):

3.4.1. Утверждает перечень мероприятий по реализации Программы на очередной финансовый год, одобренный Наблюдательным советом Программы (основные направления) развития г. Дубны как наукограда Российской Федерации на 2001-2006 годы.

Дубны как наукограда Российской Федерации на 2001-2006 годы.

3.4.2. Утверждает положения о конкурсах, проводимых в рамках реализации мероприятий Программы.

3.4.3. Представляет на рассмотрение Правительства Московской области проект годового доклада Правительства Московской области в Правительство Российской Федерации о результатах реализации Программы, рассмотренный Наблюдательным советом Программы (основные направления) развития г. Дубны как наукограда Российской Федерации на 2001-2006 годы.

3.4.4. Совместно с Министерством образования Московской области (Л.Н. Антонова) и Главным управлением по труду и социальным вопросам Московской области (В.А. Рушев) при участии (по согласованию) Департамента федеральной государственной службы занятости населения по Московской области (Н.П. Пашин) обеспечивает развитие государственного образовательного учреждения Московской области «Международный университет природы, общества и человека «Дубна» в целях совершенствования системы подготовки кадров, выполнения научно — исследовательских и прикладных работ для потребностей Московской области.

3.4.5. Содействует распространению и внедрению на территории Московской области положительного опыта г. Дубны в сфере организации и развития на территории города научно — технической, инновационной и производственной деятельности.

4. Рекомендовать главе администрации г. Дубны представлять в Министерство финансов Российской Федерации отчеты об использовании средств, выделяемых из федерального бюджета на реализацию Программы, согласованные с Правительством Московской области.

5. Министерству промышленности и науки Московской области (В.И. Козырев) подготовить проект соглашения Правительства Московской области и администрации г. Дубны о порядке обеспечения администрацией г. Дубны выполнения мероприятий Программы.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления остается за Губернатором Московской области.

Губернатор Московской области Б.В. Громов

Утвержден

постановлением Правительства

Московской области

от 7 октября 2002 г. N 438/34

N 438/34

СОСТАВ

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПРОГРАММЫ (ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ)

РАЗВИТИЯ Г. ДУБНЫ КАК НАУКОГРАДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2001-2006 ГОДЫ

Голубев — первый заместитель Председателя

Василий Юрьевич Правительства Московской области —

председатель Наблюдательного совета

Программы

Козырев — министр промышленности Правительства

Владимир Иванович Московской области — заместитель

председателя Наблюдательного совета

Программы

Члены Наблюдательного совета Программы:

Антонова — министр образования Правительства

Лидия Николаевна Московской области

Белецкий — заместитель министра экономического

Юрий Владимирович развития и торговли Российской

Федерации (по согласованию)

Долголаптев — председатель Комитета по научно —

Анатолий Васильевич промышленному комплексу Московской

областной Думы (по согласованию)

Кирпичников — первый заместитель министра

Михаил Петрович промышленности, науки и технологий

Российской Федерации

(по согласованию)

Крымов — министр экономики Правительства

Вячеслав Борисович Московской области

Кузнецов — министр финансов Правительства

Алексей Викторович Московской области

Масленников — заместитель начальника отдела

Геннадий Алексеевич Департамента культуры, образования и

науки аппарата Правительства

Российской Федерации (по согласованию)

Пашин — руководитель Департамента федеральной

Николай Петрович государственной службы занятости

населения по Московской области

(по согласованию)

Прох — глава города Дубны (по согласованию)

Валерий Эдуардович

Утверждено

постановлением Правительства

Московской области

от 7 октября 2002 г. N 438/34

N 438/34

ПОЛОЖЕНИЕ

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ПРОГРАММЫ (ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ)

РАЗВИТИЯ Г. ДУБНЫ КАК НАУКОГРАДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА 2001-2006 ГОДЫ

1. Наблюдательный совет Программы (основных направлений) развития г. Дубны как наукограда Российской Федерации на 2001-2006 годы (далее — Наблюдательный совет Программы) создается для координации деятельности исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, научных и промышленных организаций по реализации Программы (основных направлений) развития г. Дубны как наукограда Российской Федерации на 2001-2006 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 20.12.2001 N 1472 «О присвоении статуса наукограда Российской Федерации г. Дубне Московской области» (далее — Программа).

2. Наблюдательный совет Программы образуется на период реализации Программы и действует на коллегиальной основе.

3. В своей деятельности Наблюдательный совет Программы руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Московской области, Программой и настоящим Положением.

4. Основными задачами Наблюдательного совета Программы являются:

4.1. Обеспечение взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления, научных и промышленных организаций при реализации Программы.

4.2. Создание условий для успешной реализации Программы.

4.3. Контроль за выполнением соглашения между Правительством Российской Федерации, Правительством Московской области и администрацией г. Дубны о реализации Программы (основные направления) развития г. Дубны как наукограда Российской Федерации на 2001-2006 годы, а также за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы.

5. Наблюдательный совет Программы:

5.1. В пределах бюджетных ассигнований рассматривает и одобряет перечень мероприятий Программы на текущий год с указанием предельных объемов финансирования по каждому мероприятию и в случае необходимости дает рекомендации по реализации мероприятий Программы.

5.2. Заслушивает отчеты администрации г. Дубны о ходе выполнения программных мероприятий и Программы в целом.

5.3. Рассматривает ежегодно подготавливаемые администрацией г. Дубны проекты ежегодных докладов Правительства Московской области в Правительство Российской Федерации о результатах реализации Программы.

5.4. По представлению администрации г. Дубны и (или) Министерства промышленности и науки Московской области, а также по собственной инициативе рассматривает отдельные особо значимые проекты, предлагаемые к реализации в рамках Программы, и дает рекомендации по их реализации.

5.5. Рассматривает иные вопросы, связанные с реализацией Программы.

6. Наблюдательный совет Программы для решения возложенных на него задач имеет право:

6.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у федеральных органов исполнительной власти, центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, администрации г. Дубны и исполнителей программных мероприятий информацию, необходимую для решения возложенных на Наблюдательный совет Программы задач.

Дубны и исполнителей программных мероприятий информацию, необходимую для решения возложенных на Наблюдательный совет Программы задач.

6.2. Заслушивать представителей администрации г. Дубны, руководителей центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, организаций, расположенных на территории г. Дубны, и исполнителей программных мероприятий.

6.3. Привлекать экспертов для консультаций, изучения, подготовки и рассмотрения вопросов по решению задач, возложенных на Наблюдательный совет Программы.

6.4. Направлять предложения, касающиеся реализации Программы, в Правительство Российской Федерации, Правительство Московской области и иным органам и организациям.

7. Персональный состав Наблюдательного совета Программы утверждается Правительством Московской области. В состав Наблюдательного совета Программы входят представители центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, глава города Дубны (по согласованию), а также представители федеральных органов исполнительной власти (по согласованию).

Наблюдательный совет Программы состоит из председателя, заместителя председателя и иных членов Наблюдательного совета Программы.

8. Председатель Наблюдательного совета Программы созывает и ведет заседания Наблюдательного совета Программы.

Председатель Наблюдательного совета Программы на основании настоящего Положения представляет Наблюдательный совет Программы в органах и организациях.

9. Организационно — техническое обеспечение проведения заседаний Наблюдательного совета Программы осуществляет аппарат Правительства Московской области совместно с Министерством промышленности и науки Московской области.

10. Заседания Наблюдательного совета Программы считаются правомочными, если на них присутствует более половины от числа членов Наблюдательного совета Программы. Решения Наблюдательного совета Программы принимаются большинством голосов от числа членов Наблюдательного совета Программы и оформляются протоколом, подписываемым председателем Наблюдательного совета Программы.

11. Наблюдательный совет Программы может быть реорганизован Правительством Московской области.

Троицк принимает наукограды России — Городской округ Троицк в городе Москве

Город и общество29.01.2020

Мичуринск, Протвино, Дубна, Жуковский, Кольцово, Королёв, Бийск, Обнинск, Пущино, Реутов, Фрязино, Черноголовка и Троицк: представители 13 наукоградов России встретились в нашем городе на прошлой неделе. 23 января в Доме учёных состоялся совместный семинар-совещание Союза наукоградов и Департамента инноваций и перспективных исследований Минобрнауки РФ.

Троицк впервые стал принимающей стороной, до этого совещания проходили в других наукоградах. В прошлый раз встречались в Дубне. Участники семинара – руководители Департамента инноваций и перспективных исследований Минобр-науки, сотрудники Института экономики города, фонда «ЦСР «Северо-запад», Госметодцентра, финансового института развития в жилищной сфере «ДОМ. РФ» и, конечно, главы наукоградов и их замы. «В начале года мы традиционно обсуждаем предстоящие планы, – подчеркнул директор Департамента инноваций и перспективных исследований Минобрнауки Вадим Медведев. – Говорим о межбюджетных отношениях, о проектах научно-технологической инфраструктуры городов. Нам предстоит подготовить предложение, связанное с развитием наших научных центров, в том числе и территорий, где активно работают органы местного

РФ» и, конечно, главы наукоградов и их замы. «В начале года мы традиционно обсуждаем предстоящие планы, – подчеркнул директор Департамента инноваций и перспективных исследований Минобрнауки Вадим Медведев. – Говорим о межбюджетных отношениях, о проектах научно-технологической инфраструктуры городов. Нам предстоит подготовить предложение, связанное с развитием наших научных центров, в том числе и территорий, где активно работают органы местного

самоуправления».

Как рассказал президент Союза развития наукоградов Виктор Сиднев, за последний год это третье совместное совещание с Минобрнауки. «С появлением Департамента инноваций взаимодействие Союза наукоградов с Министерством науки активизировалось, – подчеркнул он. – Один из результатов совместной работы – формирование «Дорожной карты» развития наукоградов. Это план мероприятий, который разрабатывается министерством и представляется в правительство Российской Федерации. Если документ утвердят, всё, что в нём прописано, включая поэтапное увеличение финансирования, начнёт реализовываться. Помимо этого в декабре был утверждён план реализации Стратегии пространственного развития РФ, – добавляет Сиднев. – Отдельным пунктом там было прописано поручение Минобрнауки представить предложение по изменению закона о наукоградах. По сути, это тоже часть «Дорожной карты». Союз эту работу ведёт уже несколько лет».

Помимо этого в декабре был утверждён план реализации Стратегии пространственного развития РФ, – добавляет Сиднев. – Отдельным пунктом там было прописано поручение Минобрнауки представить предложение по изменению закона о наукоградах. По сути, это тоже часть «Дорожной карты». Союз эту работу ведёт уже несколько лет».

Ещё одной темой для обсуждения стало строительство жилья, в том числе и новых форм. «Ещё в 2015 году вступили в силу поправки в закон о наукоградах, – поясняет Сиднев. – Они дали дополнительные полномочия по сравнению с обычными городами. В частности, право строить жильё для работников научно-производственного комплекса». Согласно законодательству, города могут строить только социальное жильё, которое распределяется среди малоимущих граждан. «Если же мы хотим привлекать молодых специалистов, такой механизм не годится, – подчёркивает Сиднев. – Сколько бы домов ни строили, все квартиры будут уходить в собственность граждан. То же касается и служебного жилья. Нужны другие механизмы, и одним из них является аренда квартир. Это поможет привлечь молодых специалистов в институты».

Это поможет привлечь молодых специалистов в институты».

Доклады по «Дорожной карте» и предложения по поправкам в закон о наукоградах будут направлены в правительство РФ. Они должны быть готовы в феврале. Следующая встреча представителей Союза наукоградов предварительно намечена на март-апрель.

Приложение B: Научные города России | Успехи и трудности малых инновационных фирм в российских ядерных городах: материалы российско-американского семинара

Стр. Решебника 240

Истра, Москва

Климовск, Москва

Королев (Калининград), Москва

Красноармейск, Москва

Краснознаменск (Голицыно-2), Москва

Лыткарино, Москва

Менделеево, Москва

Оболенск, Москва

Орево, Москва

Пересвет (Новостройка), Москва

Протвино, Москва

Пущино, Москва

Реммаш, Москва

Реутов, Москва

Троицк, Москва

Фрязино, Москва

Химки, Москва

Черноголовка, Москва

Юбилейный, Москва

Дзержинск, Нижний Новгород

Правдинск, Нижний Новгород

Саров (Кремлев, Арзамас-16), Нижний Новгород

Кольцово, Новосибирск

Краснообск (подчиненный Сибирского отделения), Новосибирск

Новосибирск-49, Новосибирск

Новосибирский научный центр РАН Академгородок, Новосибирск

Омск-5, Омск

Заречный (Пенза-19), Пенза

Пермь-6, Пермь

Заречный, Свердловск

Лесной (Свердловск-45), Свердловск

Нижняя Салда, Свердловск

Новоуральск (Свердловск-44), Свердловск

Осташков-3, Тверь

Редкино, Тверь

Северск (Томск-7), Томск

Томский научный центр РАН Академгородок, г. Томск

Томск

Димитровград, Ульяновск

Миасс, Челябинск

Озерск (Челябинск-40, Челябинск-65), Челябинск

Снежинск (Челябинск-70), Челябинск

Трёхгорный (Златоуст-36), Челябинск

Усть-Катав, Челябинск

Борок, Ярославль

Институт Шиллера посетил Дубну, Россия, наукоград

Институт Шиллера посетил Дубну, Россия, наукоград

Бенот Одилль и Стефан Хохштейн

Ноябрь 2015

Два представителя Института Шиллера, Бенуа Одилль и Стефан Хохштейн, посетили научный город Дубна, Россия, с 26 по 30 октября 2015 года по приглашению Федерального агентства Россотрудничества. В этом коротком (15-минутном) видео наши репортеры рассказывают, как Дубна может стать образцом для будущего в духе призыва Института Шиллера к созданию «Кузанских городов» (в честь Николая Кузанского) по всей Мир. Строительство таких научных городов, как Дубна, которые объединяют исследовательские центры, университеты, производственные предприятия, культурные и образовательные центры, — это оптимистический путь к новой Парадигме мира для цивилизации, основанной на общих целях человечества.