Октябрьский путч 1993 года — Ведомости

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

кто есть кто :: Политика :: РБК

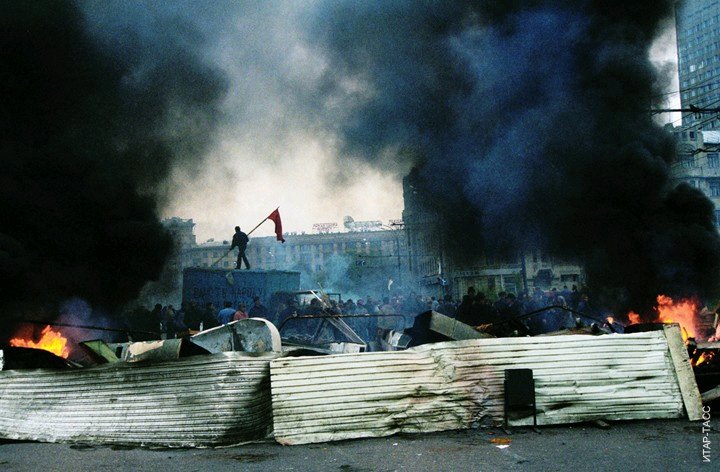

Фото: ИТАР-ТАСС

Эти события, причиной которых стал конституционный кризис, с которым столкнулась молодая страна, сделали Россию президентской республикой. Москва вновь превратилась в поле для революционных экспериментов, что уже происходило в 1991г., но в этот раз все закончилось намного трагичнее, хотя действующей власти удалось не только сохранить, но и закрепить свое положение.

РБК вспоминает главных действующих лиц этой драмы, произошедшей в столице России 20 лет назад.

Борис Ельцин — первый президент Российской Федерации. Стал ключевым действующим лицом октябрьского путча. Вместе с главой правительства Виктором Черномырдиным и мэром Москвы Юрием Лужковым противостоял председателю Верховного совета РФ Руслану Хасбулатову и вице-президенту Александру Руцкому, которых поддержала большая часть народных депутатов.

10 декабря 1992г., на следующий день после того, как Съезд народных депутатов обвинил Егора Гайдара в провале экономических реформ и не утвердил его кандидатуру на пост председателя правительства, Б.Ельцин попытался сорвать работу Съезда и фактически спровоцировал конституционный кризис 1992-1993гг.

Именно Б.Ельцин 20 марта 1993г. выступил с телевизионным обращением к народу, в котором заявил о приостановке действия Конституции и введения «особого порядка управления страной», однако через несколько дней выяснилось, что президент подписал совсем другой указ. Это спасло Б.Ельцина от импичмента, поскольку настоящий текст указа не содержал грубых нарушений Конституции.

Это спасло Б.Ельцина от импичмента, поскольку настоящий текст указа не содержал грубых нарушений Конституции.

25 апреля 1993г. состоялся Всероссийский референдум, запомнившийся жителям страны по рекламному слогану «Да — да — нет — да». По его итогам выяснилось, что большинство россиян поддерживают Б.Ельцина, одобряют его социально-экономическую политику, не хотят проведения досрочных выборов президента и не хотят проведения досрочных выборов народных депутатов.

21 сентября 1993г. конфликт Б.Ельцина с законодательными органами власти перешел в финальную стадию. Президент подписал указ №1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», который прекращал работу Верховного совета и Съезда народных депутатов, вводил временную систему органов власти и назначал на 11-12 декабря выборы в Государственную думу.

Читайте на РБК Pro

Конституционный суд вынес заключение о неконституционности действий Б.Ельцина, на основании чего Верховный совет принял решение о прекращении его президентских полномочий и их переходе к вице-президенту А. Руцкому.

Руцкому.

Противостояние Б.Ельцина и народных депутатов достигло апогея 3-4 октября 1993г. После захвата сторонниками Верховного совета здания мэрии Москвы на Новом Арбате и попытки захвата телецентра в Останкино Б.Ельцин ввел в столице чрезвычайное положение. Именно первый президент России принял решение о штурме Белого дома с использованием танков.

Фото: ИТАР-ТАСС

После захвата Белого дома Р.Хасбулатов, А.Руцкой и ряд других лидеров Верховного совета были задержаны и помещены в СИЗО «Лефортово», однако в феврале 1994г. они были амнистированы (хотя суд над ними так и не состоялся) новоизбранной Госдумой.

После своей победы Б.Ельцин начал масштабную реформу российской политической системы, подписав указ «О правовом регулировании в период поэтапной конституционной реформы» и фактически наделив себя самого функциями законодателя.

С последующей деятельностью Б.Ельцина связаны, прежде всего, чеченский конфликт, президентские выборы 1996г. и предвыборная кампания под лозунгом «Голосуй или проиграешь», деноминация рубля, кризис 1998г., понятия «семья» и «семибанкирщина» и столь любимое нынешней властью выражение «лихие 90-е».

В мае 1999г. Госдума безуспешно пыталась поставить вопрос об отстранении Б.Ельцина от должности, однако 31 декабря 1999г. первый президент сам покинул пост, произнеся знаменитое «Я устал, я ухожу» и назначив своим преемником Владимира Путина. Экс-премьер в тот же день подписал указ, гарантирующий Б.Ельцину защиту от судебного преследования.

12 июня 2001г. Б.Ельцин был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. По утверждению Бориса Немцова, находясь в отставке, Б.Ельцин был крайне раздражен тем, что при В.Путине стала сворачиваться свобода слова и уничтожаться институт выборов, хотя он и не высказывался об этом публично.

Б.Ельцин скончался 23 апреля 2007г. в возрасте 76 лет, а 25 апреля был похоронен на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями.

Александр Руцкой — первый и последний вице-президент РФ. Изначально вместе с Р.Хасбулатовым поддерживал политику, проводимую Б.Ельциным и даже 11 марта 1991г. подписал письмо, направленное против группы членов президиума Верховного совета РСФСР, составивших Б.Ельцину оппозицию и предложивших ему покинуть пост председателя Совета.

12 июня 1991г. он был избран вице-президентом в паре с президентом РФ Б.Ельциным. Конфликт с главой государства возник у А.Руцкого после того, как он открыто раскритиковал «шоковую терапию» Е.Гайдара, назвав его кабинет «мальчиками в розовых штанишках». Кроме того, А.Руцкой выступил против упразднения СССР, раскритиковал Беловежское соглашение, сравнив его с Брест-Литовским договором 1918г. Тогда же он встретился с Михаилом Горбачевым и убеждал его арестовать Б.Ельцина, Леонида Кравчука и Станислава Шушкевича.

В ходе конституционного кризиса 1993г., 1 сентября, Б.Ельцин своим указом отстранил А.Руцкого от исполнения всех обязанностей, однако Верховный совет направил в Конституционный суд ходатайство с просьбой проверить соответствие этого указа Конституции РФ. По мнению депутатов, Б.Ельцин вторгся в сферу полномочий судебных органов власти. До рассмотрения дела в КС действие указа было приостановлено.

После того как 21 сентября Б.Ельцин подписал указ №1400, а КС вынес заключение о неконституционности действий главы государства, Верховный совет принял постановление о прекращении президентских полномочий Б.Ельцина и их переходе к А.Руцкому. Тот приступил к исполнению обязанностей в ночь на 22 сентября и отменил антиконституционный указ Б.Ельцина.

Одним из первых указов А.Руцкого стало назначение силовых министров. Министром обороны стал Владислав Ачалов, министром безопасности — Виктор Баранников, и. о. министра внутренних дел — Андрей Дунаев.

3 октября А.Руцкой с балкона Белого дома призвал идти на штурм мэрии Москвы и «Останкино». Впоследствии он признал, что решение отправить людей на штурм телецентра было неверным: «Конечно, это была ошибка. Я не хотел крови, но нервы-то в комке». В этот же день Б.Ельцин подписал указ об освобождении А.Руцкого от должности вице-президента России.

о. министра внутренних дел — Андрей Дунаев.

3 октября А.Руцкой с балкона Белого дома призвал идти на штурм мэрии Москвы и «Останкино». Впоследствии он признал, что решение отправить людей на штурм телецентра было неверным: «Конечно, это была ошибка. Я не хотел крови, но нервы-то в комке». В этот же день Б.Ельцин подписал указ об освобождении А.Руцкого от должности вице-президента России.

4 октября А.Руцкой руководил защитой Белого дома. Рано утром он на автомобиле Mercedes объехал Дом советов с инспекцией вверенных ему сил. Когда по Белому дому открыли огонь танки, один из снарядов попал в кабинет А.Руцкого. «Первый снаряд попал в зал заседаний, второй — в кабинет Р.Хасбулатова, третий — в мой. Причем били фугасными снарядами, а не болванками, как утверждают сегодня. От болванок здание гореть не будет. Я сидел у себя в кабинете, когда снаряд прошил окно и взорвался в правом углу. К счастью, стол у меня стоял в левом. Выскочил оттуда очумевший. Что меня спасло — не знаю», — рассказывал бывший вице-президент.

Фото: ИТАР-ТАСС

Вечером того же дня А.Руцкой, Р.Хасбулатов и Альберт Макашов были арестованы и доставлены в СИЗО «Лефортово». Бывший начальник службы безопасности Б.Ельцина Александр Коржаков рассказывал, что у него была задача «кокнуть» А.Руцкого и Р.Хасбулатова, однако сделать это было невозможно, поскольку они спрятались в толпе депутатов. Вместе с другими участниками октябрьского путча А.Руцкой был амнистирован в феврале 1993г.

Позже он так объяснял свое поведение во время «ельцинского переворота»: «Надеюсь, что он к концу жизни все же понял, что на самом деле случилось тогда, в 1993г. Я ведь восстал не против него, а против команды, против людей, которые тогда окружали Б.Ельцина. Я хочу верить в то, что он знал это. Спустя какое-то время после тех событий он все же уволил тех, кто в то время был вокруг него: Е. Гайдара, Г.Бурбулиса, М.Полторанина… Потом и А.Коржакова».

Гайдара, Г.Бурбулиса, М.Полторанина… Потом и А.Коржакова».

После выхода на свободу А.Руцкой уже не участвовал в борьбе за высшие государственные посты, однако в 1996г. был избран губернатором Курской области и занимал этот пост в течение четырех лет. В настоящее время он живет в Одинцово и является председателем совета директоров цементного завода, расположенного в Воронежской области.

Руслан Хасбулатов с 29 октября 1991г. — председатель Верховного совета РФ. Еще до возникновения конституционного кризиса предлагал Б.Ельцину уволить правительство Е.Гайдара, однако в тот момент большинство народных депутатов его не поддержали. После того как президент 21 сентября 1993г. подписал указ о конституционной реформе и распустил Верховный совет и Съезд народных депутатов, Р.Хасбулатов созвал заседание президиума ВС и констатировал прекращение полномочий Б.Ельцина и их переход к вице-президенту А.Руцкому.

Позже действия президента были квалифицированы Р.Хасбулатовым и его сторонниками-депутатами как попытка государственного переворота. 23 сентября Съезд народных депутатов назначил на март 1994г. досрочные выборы президента вопреки результатам референдума.

23 сентября Съезд народных депутатов назначил на март 1994г. досрочные выборы президента вопреки результатам референдума.

Во время путча Р.Хасбулатов вместе с А.Руцким и другими лидерами Верховного совета руководил обороной Белого дома. 1 октября была предпринята попытка мирных переговоров между сторонниками Б.Ельцина и Верховного совета при посредничестве патриарха Московского и всея Руси Алексия II. В результате было подписано соглашение о проведении учета и сдачи на хранение всего оружия, находившегося у лиц, оборонявших Дом советов. После подписания «протокола №1» в здание было подано электричество и пропущены журналисты, а также смягчен пропускной режим, однако из-за вмешательства Р.Хасбулатова Съезд народных депутатов денонсировал это соглашение, и переговоры были прекращены.

3 октября Р.Хасбулатов призывал российских солдат «штурмом взять Кремль с узурпатором — бывшим преступником Ельциным», заявив, что Б.Ельцин должен быть заключен в «Матросскую тишину». После октябрьских событий его вместе с А. Руцким обвиняли в организации захвата мэрии Москвы, однако комиссия Госдумы позже пришла к выводу, что захват был осуществлен до того, как прозвучали их призывы, и произошел стихийно. Кроме того, Р.Хасбулатов открестился от обвинений в организации штурма телецентра. По его словам, он призывал «расположить всех людей как в августе 91-го, по периметру Верховного совета», однако «провокаторы» повели их на взятие «Останкино».

Руцким обвиняли в организации захвата мэрии Москвы, однако комиссия Госдумы позже пришла к выводу, что захват был осуществлен до того, как прозвучали их призывы, и произошел стихийно. Кроме того, Р.Хасбулатов открестился от обвинений в организации штурма телецентра. По его словам, он призывал «расположить всех людей как в августе 91-го, по периметру Верховного совета», однако «провокаторы» повели их на взятие «Останкино».

Когда 4 октября начался обстрел Белого дома, один из снарядов попал в кабинет Р.Хасбулатова, однако глава Верховного совета не пострадал. После того как сторонники Б.Ельцина взяли Дом советов, генерал Михаил Барсуков принес президенту в качестве трофея личную курительную трубку Р.Хасбулатова, которую Б.Ельцин разбил об стену. А.Руцкой о роли Р.Хасбулатова в октябрьских событиях отзывается так: «Если бы на месте Р.Хасбулатова был другой человек, возможно, все пошло бы по-другому. Он сидел тогда, забившись в угол — не видно и не слышно. Это он сейчас щеки надувает».

Фото: ИТАР-ТАСС

После победы сторонников Б.Ельцина Р.Хасбулатов был арестован и помещен в СИЗО «Лефортово». Ему предъявили обвинение в организации массовых беспорядков, однако в феврале 1994г. он был освобожден по амнистии Госдумы. В октябре 2010г. Р.Хасбулатов сообщил, что группа российских депутатов готовит обращение в Международный суд по поводу событий октября 2010г.

После освобождения Р.Хасбулатов стал заведующим кафедрой мировой экономики Российской академии им.Плеханова. В том же году он попытался выполнить «миротворческую миссию профессора Хасбулатова», поставив перед собой задачу организовать мирные переговоры между лидером чеченских сепаратистов Джохаром Дудаевым и антидудаевской коалицией, а также российскими властями. Однако эта инициатива оказалась провальной. После того как в Чечне начались боевые действия, Р. Хасбулатов вернулся в Москву, где продолжил работу в институте. В 2003г. он заявил, что намерен принять участие в выборах президента Чечни и в состоянии одержать победу в первом туре, однако своего обещания не сдержал.

Хасбулатов вернулся в Москву, где продолжил работу в институте. В 2003г. он заявил, что намерен принять участие в выборах президента Чечни и в состоянии одержать победу в первом туре, однако своего обещания не сдержал.

Валерий Зорькин — председатель Конституционного суда РФ в 1991-1993гг. и с 2003г. В период конституционного кризиса 1992-1993гг., который предшествовал разгону Верховного совета РФ, активно участвовал в переговорах представителей ветвей власти. В частности, по его инициативе в декабре 1992г. прошли переговоры президента России Б.Ельцина и председателя Верховного совета Р.Хасбулатова.

Когда 20 марта 1993г. Б.Ельцин выступил с телеобращением к народу, в котором объявил о приостановке действия Конституции и введении «особого порядка управления страной», Конституционный суд РФ признал его действия неконституционными и усмотрел наличие оснований для отстранения от должности. 21-22 сентября 1993г. КС под председательством В.Зорькина вынес заключение о неконституционности действий президента. Это позволило Верховному совету принять постановление о прекращении полномочий президента Б.Ельцина с момента издания знаменитого указа №1400.

Это позволило Верховному совету принять постановление о прекращении полномочий президента Б.Ельцина с момента издания знаменитого указа №1400.

Фото: ИТАР-ТАСС

После обстрела Белого дома, 7 октября 1993г., В.Зорькин под угрозой уголовного преследования по обвинению в «правовом обеспечении конституционного переворота» ушел в отставку с поста председателя КС, сохранив полномочия судьи. Лишь 21 марта 2003г. он вновь был избран председателем Конституционного суда. До настоящего времени он продолжает исполнять свои обязанности.

В.Зорькин негативно отреагировал на демонстрации в защиту честных выборов, состоявшиеся в Москве и других крупных города России после массовых фальсификаций на выборах в Госдуму в декабре 2011г. Председатель КС уверен, что «митинговые страсти подогревались из-за рубежа», как и в 1993г., а РФ больше подходят люди, которые будут не «бичевать пороки», а «терпеливо работать». Российскую оппозицию он при этом сравнил с Чацким из грибоедовского «Горя от ума».

Российскую оппозицию он при этом сравнил с Чацким из грибоедовского «Горя от ума».

Егор Гайдар — одна из самых противоречивых фигур российской политики, первый министр финансов России, идеолог масштабных реформ, которые позволили стране осуществить переход к рыночной экономике.

Отказ Съезда народных депутатов утвердить Е.Гайдара в должности главы Совета министров в декабре 1992г. стал одной из причин возникновения политического кризиса в РФ. Позже он так описывал сложившуюся ситуацию: «Все говорит о том, что конституционные ресурсы исчерпаны. У народа на референдуме спросили, однозначный ответ получили, и теперь вопреки его мнению коалиция коммунистов, националистов и просто проходимцев требует убрать президента, которого еще совсем недавно убедительно поддержала Россия».

После публикации указа №1400 и отказа Верховного совета и Съезда народных депутатов распускаться Е.Гайдар стал одним из инициаторов установления блокады Белого дома, отключения в нем электричества и канализации, а также запрета выхода А. Руцкого, Р.Хасбулатова и их сторонников в телевизионный эфир.

Руцкого, Р.Хасбулатова и их сторонников в телевизионный эфир.

Когда сторонники путча организовали штурм мэрии Москвы и телецентра, Е.Гайдар принял решение обратиться к москвичам за поддержкой. Вечером 3 октября он выступил по телевидению, заявив, что «в этот час недостаточно полагаться только на силы милиции и службы безопасности», и призвав «всех россиян, которым дороги демократия и свобода», собраться у здания Моссовета.

После этого обращения к зданию Моссовета, которое находилось под контролем Министерства безопасности РФ, пришли тысячи сторонников Б.Ельцина. На Тверской и прилегающих улицах были построены баррикады. Из добровольцев формировались отряды самообороны, которые использовались, в частности, для охраны ряда объектов, в том числе радиостанции «Эхо Москвы». Тогда же Е.Гайдар получил от председателя Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу гарантию того, что в случае необходимости демонстрантам, поддерживающим президента, будет роздано оружие. Позже Е.Гайдар отмечал, что лишь после этих мер, около 02:00 мск 4 октября военные стали исполнять приказы Б. Ельцина, и войска двинулись в Москву, на штурм Белого дома.

Ельцина, и войска двинулись в Москву, на штурм Белого дома.

Фото: ИТАР-ТАСС

После победы президента Б.Ельцина в противостоянии с Верховным советом Е.Гайдар, который являлся председателем избирательного блока «Выбор России», объединившего сторонников продолжения рыночных реформ, возглавил список кандидатов на выборах в Госдуму. Предвыборные плакаты с его портретом сопровождались лозунгом: «Говорят все… Делает он». Однако на выборах блок получил лишь 15% голосов, проиграв ЛДПР.

На посту первого замглавы правительства и и.о. министра экономики РФ Е.Гайдар продолжил свой курс на сокращение инфляции, а также ужесточение бюджетной и денежной политики. Однако в новом составе правительства, по его словам, возможности проводить такую политику были «весьма ограниченны». В январе 1994г. В.Черномырдин объявил об экономических решениях, связанных с очередным увеличением бюджетных расходов и риском инфляции. Е.Гайдар даже не был поставлен об этом в известность. 13 января 1994г. он написал Б.Ельцину письмо, отметив, что не может находиться одновременно в правительстве и в оппозиции к нему, и спустя семь дней ушел в отставку.

Е.Гайдар даже не был поставлен об этом в известность. 13 января 1994г. он написал Б.Ельцину письмо, отметив, что не может находиться одновременно в правительстве и в оппозиции к нему, и спустя семь дней ушел в отставку.

В 1996-1999гг. Е.Гайдар был членом совета директоров ОАО «ВымпелКом», с 1994 по 2001гг. являлся председателем партии «Демократический выбор России». Для участия в парламентских выборах 1999г. был сформирован демократический блок «Союз правых сил», в который вошла и партия Е.Гайдара. Позже «СПС» был преобразован в партию, а Е.Гайдар стал ее сопредседателем вместе с Сергеем Кириенко и Ириной Хакамадой.

Он настоял на том, чтобы «СПС» поддержал В.Путина на президентских выборах 2000г. В Госдуме (1999-2003гг.) он входил в комитет по бюджету и налогам. По его словам, самыми успешными реформами, в которых он принимал участие, были налоговая реформа, реформа бюджетного федерализма, а также создание Стабилизационного фонда. Е.Гайдар открыто выступал против «дела ЮКОСа». По его мнению, «более сильного хода, направленного на то, чтобы остановить экономический рост в России, давно не случалось».

По его мнению, «более сильного хода, направленного на то, чтобы остановить экономический рост в России, давно не случалось».

24 ноября 2006г. во время международной конференции в Дублине, на которой Е.Гайдар презентовал свою книгу «Гибель империи: уроки для современной России», он был госпитализирован в одну из городских больниц с симптомами тяжелого отравления. Анатолий Чубайс выразил мнение, что это связано с убийством А.Политковской и А.Литвиненко: «Чудом не завершившаяся смертельная конструкция Политковская — Литвиненко — Гайдар была бы крайне привлекательна для сторонников неконституционных силовых вариантов смены власти в России». Схожим образом высказался и сам Е.Гайдар: «За произошедшим стоит кто-то из явных или скрытых противников российских властей».

В последние годы Е.Гайдар много писал о необходимости построения в России действующей демократии. «Как вы думаете, что чувствуешь, когда тебе кажется, что ты уже вытащил свою страну из трясины, а потом видишь, как ее снова туда затягивает?», — отмечал он в одном из интервью.

Экс-министр финансов РФ, президент — председатель правления банка ВТБ24 Михаил Задорнов отмечал, что «люди плохо знали, насколько серьезным было влияние Е.Гайдара на принятие экономических решений в России — даже в последние годы, когда он не занимал никаких постов».

Е.Гайдар умер 16 декабря 2009г. в возрасте 53 лет. В Москве в здании Высшей школы экономики (ГУ-ВШЭ) на Покровском бульваре был открыт памятник бывшему министру финансов.

… и другие

Столпами ельцинского лагеря в 1993г. были председатель Совета министров Виктор Черномырдин, министр обороны Павел Грачев, его заместитель Константин Кобец, глава МВД Виктор Ерин, мэр Москвы Юрий Лужков, руководитель службы безопасности президента РФ Александр Коржаков, глава Администрации президента РФ Сергей Филатов, а также генерал Валерий Евневич, чьи войска непосредственно вели обстрел Белого дома и разгоняли Верховный совет.

Виктор ЧерномырдинФото: ИТАР-ТАСС Павел Грачев

Фото: ИТАР-ТАСС Александр Коржаков

Фото: РБК Александр Коржаков

Фото: РИА Новости Валерий Евневич

Фото: ИТАР-ТАСС, РИА Новости

Ключевыми фигурами в стане путчистов, помимо А. Руцкого и Р.Хасбулатова, являлись генералы Владислав Ачалов, Альберт Макашов и Виктор Баранников, лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов, основатель и руководитель националистического движения «Русское национальное единство» Александр Баркашов, первый зампред Верховного совета Юрий Воронин, член ВС и сопредседатель «Фронта национального спасения» Илья Константинов, его коллега Сергей Бабурин, зампред националистической партии «Российский общенародный союз» Виктор Алкснис, председатель Совета национальностей Верховного совета РФ Рамазан Абдулатипов, помощник В.Ачалова подполковник Станислав Терехов и другие.

Руцкого и Р.Хасбулатова, являлись генералы Владислав Ачалов, Альберт Макашов и Виктор Баранников, лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов, основатель и руководитель националистического движения «Русское национальное единство» Александр Баркашов, первый зампред Верховного совета Юрий Воронин, член ВС и сопредседатель «Фронта национального спасения» Илья Константинов, его коллега Сергей Бабурин, зампред националистической партии «Российский общенародный союз» Виктор Алкснис, председатель Совета национальностей Верховного совета РФ Рамазан Абдулатипов, помощник В.Ачалова подполковник Станислав Терехов и другие.

Фото: ИТАР-ТАСС

По данным Генеральной прокуратуры РФ, в результате массовых беспорядков в Москве с 21 сентября по 4 октября 1993г. были задержаны более 6 тыс. человек. Вечером 4 октября, после победы коалиции Б.Ельцина, были арестованы российский вице-президент А.Руцкой, лидер «Союза офицеров» Альберт Макашов и председатель Верховного Совета Р.Хасбулатов. Позднее были задержаны еще несколько известных участников противостояния.

Позднее были задержаны еще несколько известных участников противостояния.

В отношении них и других участников событий было возбуждено уголовное дело. В состав следственной группы вошли более двух сотен человек, были расследованы несколько эпизодов, в том числе штурм телецентра в Останкино, однако составить реальную картину происходившего оказалось крайне сложно. Основными обвиняемыми по делу проходили Р.Хасбулатов, А.Руцкой, В.Ачалов, В.Баранников, а также А.Макашов и несколько его подчиненных. Все они в день победы Б.Ельцина были доставлены в следственный изолятор «Лефортово». Там они провели несколько месяцев, вплоть до тюремной амнистии, которую объявили в феврале 1994г. Обвиняемые вышли на свободу, производство по делу было прекращено.

Согласно заключению комиссии Госдумы России по расследованию событий сентября-октября 1993г., то обстоятельство, что участники октябрьского путча избежали уголовного преследования, лишило возможности пострадавших в ходе беспорядков получить какое-либо возмещение ущерба здоровью или имуществу.

После объявления амнистии, в марте 1994г. руководитель Администрации президента Сергей Филатов, желая наказать противников Б.Ельцина, составил, по сути, черный список депутатов, которые не вышли из состава Верховного совета вплоть до 3 октября 1993г. В нем оказался 151 человек. Никакие социальные льготы в отношении этих персон больше не действовали. Такая мера, впрочем, проработала недолго — в апреле того же года указом президента действие черного списка было отменено. Почти все главные герои политической арены осени 1993г. нашли свое место в политике или бизнесе.

Первый замглавы ВС Юрий Воронин, состоявший в КПРФ, несколько раз избирался в Госдуму. Работал аудитором Счетной палаты, однако от должности был отстранен по достижении 65 лет — максимального возраста пребывания на госслужбе. Сейчас Ю.Воронин возглавляет организацию по поддержанию связи россиян с соотечественниками, оставшимися за рубежом «Российское отечество». Является членом Академии технологических наук России.

Сергей Бабурин, ранее возглавлявший комитет ВС по экономической реформе, до прошлого года являлся ректором Российского государственного торгово-экономического университета (РГТЭУ). В 2012г. он был уволен министром образования Дмитрием Ливановым, по одной из версий, за то, что студенты выступили резко против слияния их вуза с Российской экономической академией им.Плеханова, по другой, из-за слабых результатов и высокой коррумпированности вуза. После событий осени 1993г. С.Бабурин неоднократно избирался в Госдуму. В настоящее время возглавляет политическую партию «Российский общенародный союз».

Народный депутат и председатель исполкома «Фронта национального спасения» ВС Илья Константинов после 1993г. занялся общественной деятельностью, в 2008г. вступил в «Справедливую Россию», однако вскоре вышел из нее из-за идеологических разногласий с политикой партии. Позже вступил в партию «Российский общенародный союз» С.Бабурина. В 2012г. И.Константинов участвовал в «Русском марше» в Москве.

Еще один яркий представитель политической арены октября 1993г. — генерал-полковник Альберт Макашов. Тогда он был руководителем обороны Белого дома. После освобождения из «Лефортово» неоднократно избирался в депутаты Госдумы, разрабатывал законодательство в области военной реформы. Среди парламентариев стал известен своими антисемитскими высказываниями. В 2005г. примкнул к подписантам резонансного «Письма 5000».

После освобождения из «Лефортово» Виктор Баранников скончался от инсульта. Владислав Ачалов баллотировался в Госдуму и долгое время возглавлял «Союз десантников России». В 2011г. генерал умер.

Назначенный в дни октябрьских событий 1993г. помощником министра обороны России лидер «Союза офицеров» Станислав Терехов дважды баллотировался в Госдуму, однако избран не был. Занял пост сопредседателя ультраправой Национально-державной партии России (НДПР). В 2012г. участвовал в «Русском марше».

Александр БаркашовФото: ИТАР-ТАСС

Лидер «Русского национального единства» Александр Баркашов, который в 1993г. выступил в поддержку Верховного совета, после обстрела Белого Дома баллотировался в Госдуму, но его организация была запрещена. В 2005г. в СМИ появилась информация о том, что А.Баркашов принял монашеский постриг в «Истинно-православной церкви». Его религиозные последователи организовали свое движение, которое назвали именем политика — «Александр Баркашов».

выступил в поддержку Верховного совета, после обстрела Белого Дома баллотировался в Госдуму, но его организация была запрещена. В 2005г. в СМИ появилась информация о том, что А.Баркашов принял монашеский постриг в «Истинно-православной церкви». Его религиозные последователи организовали свое движение, которое назвали именем политика — «Александр Баркашов».

Фото: ИТАР-ТАСС, РИА Новости

Активный участник беспорядков октября 1993г. Виктор Анпилов по результатам разгона Верховного совета также был арестован, но не 4 октября, а спустя несколько дней у себя на даче. Его тоже ждало заключение в изоляторе «Лефортово», где он пробыл вплоть до освобождения по амнистии в феврале следующего года. В.Анпилов баллотировался в Госдуму, правда, неудачно. В 1999г. вступил в незарегистрированную национал-большевистскую партию Эдуарда Лимонова «Другая Россия». В 2006г. принимал участие в одном из «Маршей несогласных». В настоящее время возглавляет исполком движения «Другая Россия».

Виктор Алкснис, который являлся заместителем председателя националистической партии «Общероссийский народный союз», был депутатом Госдумы III и IV созывов. В настоящее время является мэром поселка Тучково Московской области.

Рамазан Абдулатипов, который в сентябре-октябре 1993г. представлял Верховный совет на переговорах между президентом и парламентом, к настоящему времени достиг наибольшего успеха среди тех, кто входил в лагерь путчистов — он является главой Дагестана.

Как говорится в заключении комиссии Госдумы по расследованию событий сентября-октября 1993г., тяжесть последствий происшедшего и до сегодняшнего дня всех внутригосударственных правовых средств в отношении лиц, действия которых привели к указанным последствиям, не позволяют относиться к событиям 21 сентября — 5 октября 1993г. как к перевернутой странице российской истории.

«Окончательное и справедливое решение вопросов, связанных с последствиями событий 21 сентября — 5 октября 1993г., возможно только при условии привлечения к установленной законом ответственности лиц, чьи действия, связанные с превышением должностных полномочий, стали исходной причиной указанных событий», — отмечается в документе.

Что произошло в октябре 93-го? Споры не утихают

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — В канун двадцатилетия московских событий начала октября 1993 года в российских электронных СМИ вновь разгорелись бурные споры на тему: что это было? Некоторые участники дискуссии по-прежнему уверены, что тогдашний Верховный Совет РФ был единственным законным органом власти, поскольку Борис Ельцин утратил легитимность после указа №1400 о роспуске парламента. И оправдывают действия Хасбулатова, Руцкого и их сторонников, включая Баркашова и Макашова.Представители другой стороны утверждают, что блокада Белого дома и последующий арест всех находившихся там предотвратил попытку мятежа реакционеров и последующую кровавую расправу над демократами.

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» записала комментарии непосредственных участников октябрьских событий 1993 года в Москве и Санкт-Петербурге. Похоже, что и 20 лет спустя им трудно выработать общую позицию.

Похоже, что и 20 лет спустя им трудно выработать общую позицию.

Правда юридическая против правды политической

Юрий Нестеров в конце 1980-х годов был членом ленинградского клуба «Перестройка», позже входил в Ленинградской народный фронт, в местное отделение «Демократической России». В 1990-м одновременно стал депутатом городского совета и Съезда народных депутатов РСФСР.

Предваряя разговор о событиях октября 1993 года, Нестеров отмечает сохраняющуюся поляризацию мнения.

«Обидно, что споры до сих пор не утихают. Казалось, многие последующие события должны были ясно показать всем, что же на самом деле произошло 20 лет назад. Но нет, думаю, что еще несколько поколений россиян будут об этом спорить», – сетует собеседник «Голоса Америки».

С юридической точки зрения, настаивает Нестеров, в конце сентября 1993 года Борисом Ельциным был совершен антиконституционный переворот.

«Поэтому все решения, принятые против указа №1400, было справедливы. И Конституционный суд не мог принять никакого другого решения, кроме как признать действия Ельцина абсолютно незаконными. И все действия тогдашнего Съезда народных депутатов было стопроцентно законны», – уверен он.

И Конституционный суд не мог принять никакого другого решения, кроме как признать действия Ельцина абсолютно незаконными. И все действия тогдашнего Съезда народных депутатов было стопроцентно законны», – уверен он.

Такова, по мнению бывшего депутата, юридическая правда. Правда же политическая, говорит Нестеров, с которой до сих пор многим трудно согласиться, заключается в том, что силовое противостояние не могло закончиться иначе, чем победой президента Ельцина. Понимая это, депутатам следовало бы согласиться с роспуском Верховного Совета и пойти на одновременные перевыборы законодательной и исполнительной ветвей власти. Но по-человечески депутаты пойти на это не могли.

А в самые последние дни, соглашается Юрий Нестеров, действительно была предотвращена попытка красно-коричневого реванша. Однако в том, что ситуация была доведена до такого состояния, он винит опять-таки президентскую сторону.

«И не случайно на защиту Белого дома тогда вышли люди, которые искренне защищали Ельцина в августе 91-го. Но кроме этих людей на площадь перед Белым домом вышло очень много людей исторически не правых. И их было большинство», – говорит Нестеров и вспоминает, что из окна своего кабинета в Белом доме он слышал крики, призывающие к расправе над сторонниками Бориса Ельцина.

Но кроме этих людей на площадь перед Белым домом вышло очень много людей исторически не правых. И их было большинство», – говорит Нестеров и вспоминает, что из окна своего кабинета в Белом доме он слышал крики, призывающие к расправе над сторонниками Бориса Ельцина.

«Нельзя людям вчерашнего дня давать в руки легитимные аргументы, чтобы сопротивляться дню сегодняшнему. А Ельцин сделал именно это», – заключает Юрий Нестеров.

Воинственные выступления с балкона Белого дома

Иная точка зрения у бывшего члена комиссии Верховного Совета РФ по законности Игоря Кучеренко.

«Двадцать лет назад была предотвращена попытка захвата власти такими личностями, как Хасбулатов и его компания», – убежден Кучеренко.

Он свидетельствует, что в течение всего 1993 года парламентское большинство, возглавляемое тогдашним спикером, упорно мешало осуществлять реформы. В частности, это выражалось в принятии законов, урезавших полномочия президентской стороны.

«Борис Николаевич [Ельцин] сам неоднократно приходил к депутатам, просил их принять те или иные законы, внести необходимые изменения. Но это не действовало на Верховный Совет», – вспоминает Игорь Кучеренко.

Но это не действовало на Верховный Совет», – вспоминает Игорь Кучеренко.

Решение отстранить Ельцина от власти, по свидетельству члена комиссии по законности ВС, в кулуарах Белого дома зрело давно. Это произошло на X съезде Верховного Совета, который, по мнению Кучеренко, был нелегитимным, поскольку там не было кворума.

«Как мы знаем, президентом страны они назначили Руцкого, и возникла ситуация двоевластия. Что было с этим делать? И было принято тяжелое решение – просто выкурить этих людей, которые заняли оборону в Белом доме», – продолжает участник событий сентября-октября 93-го.

Среди защитников депутатов Верховного Совета появились боевики, приехавшие из Приднестровья и Абхазии. У одних оружие уже было с собой, другие получили его в Белом доме: «И эти ребята вряд ли понимали, куда они приехали и что они будут защищать. Но, думаю, им были обещаны какие-то деньги, и они сюда приехали».

Что же касается обстрела Белого дома пропрезидентской стороной, то, по словам Кучеренко, стреляли болванками, а не боевыми снарядами.

«Били точечно и прицельно. Операция была продумана. То есть это были устрашающие действия. И заметьте, что ни один депутат не пострадал. Ни один», – настаивает очевидец.

И напоминает, что под руководством Альберта Макашова была предпринята попытка захватить Останкинскую телебашню, что может свидетельствовать о желании заявить на весь мир о своей победе.

Игорь Кучеренко вспоминает, что из окна своего номера в гостинице «Мир» он слышал выступления с балкона Белого дома Макашова, Руцкого и Хасбулатова.

«Это были весьма агрессивные выступления. Там фигурировали фразы типа “мы их будем вешать на столбах”. Я это слышал сам, и могу поклясться на чем угодно. И я думаю, это было поводом для того, чтобы применить к [находившимся в Белом доме] силовые меры. Ибо в противоположном случае в конфликт были бы вовлечены не только представители президента и Верховного Совета, но и многие мирные граждане. Что потом в Москве частично и произошло», – напоминает Игорь Кучеренко.

При этом Кучеренко отмечает, что Борис Ельцин неоднократно посылал в Белый дом переговорщиков с предложением не нагнетать политический кризис, «обнулить ситуацию» и провести одновременно досрочные выборы и президента, и Верховного Совета. Но противоположная сторона отвергла все мирные инициативы Ельцина.

Но противоположная сторона отвергла все мирные инициативы Ельцина.

«Вот, собственно, и вся история. Чем она закончилась, вы знаете», – подытоживает Игорь Кучеренко.

«Тогда произошел откат в развитии парламентаризма»

В Санкт-Петербурге события разворачивались не столь драматично. Противостояние значительной части Городского совета народных депутатов и мэрии, начавшееся в 1991 году, носило характер обоюдных словесных выпадов и не дошло до горячей фазы.

Член федерального политсовета партии «Яблоко» Михаил Амосов был в то время председателем постоянной комиссии Петросовета по градостроительной политике и землепользованию. Он называет себя последовательным сторонником демократических преобразований и рыночных реформ в России. И добавляет: «Мои убеждения и тогда, и сейчас состоят в том, что мы должны научиться уважать закон, жить по закону, и это, прежде всего, относится к тем, кто представляет наше государство».

Людей, оказавшихся в начале октября 1993 года в Белом доме, он не считает своими единомышленниками. В то же время действия президента Ельцина казались Михаилу Амосову незаконными. Поэтому вместе с группой депутатов, входивших в так называемый «Малый совет» (или президиум Петросовета), он начал готовить текст резолюции с осуждением роспуска Верховного Совета.

В то же время действия президента Ельцина казались Михаилу Амосову незаконными. Поэтому вместе с группой депутатов, входивших в так называемый «Малый совет» (или президиум Петросовета), он начал готовить текст резолюции с осуждением роспуска Верховного Совета.

Дальнейшие события, по мнению Амосова, подтвердили его худшие опасения. Несмотря на то что в Петросовете большинство депутатов придерживались демократических принципов, специальным указом Бориса Ельцина в декабре 1993 года был распущен и городской орган представительной власти. И это при том, что весной полномочия Петросовета истекали, и уже были намечены новые выборы.

По мнению Михаила Амосова, оба указа – о досрочном роспуске и Верховного Совета РФ, и Петросовета – были изданы с одной целью: не допустить в следующий созыв тех депутатов, которые повели себя нелояльно к президенту Ельцину.

С тех пор Санкт-Петербург, продолжает собеседник «Голоса Америки», получил гораздо более слабый парламент – Законодательное собрание, в котором заседает всего лишь пятьдесят депутатов против четырехсот, что были в Петросовете. Увеличились и округи и количество избирателей, а следовательно, ослабли связи «народных избранников» с теми, кто делегировал представлять их интересы в Законодательном собрании.

Увеличились и округи и количество избирателей, а следовательно, ослабли связи «народных избранников» с теми, кто делегировал представлять их интересы в Законодательном собрании.

«Я считаю, что тогда, осенью 1993 года, произошел большой откат назад в плане развития парламентаризма и в России, и в Санкт-Петербурге», – убежден Михаил Амосов.

«Реванш все же состоялся»

Правозащитник Юрий Вдовин в 1993 году возглавлял комиссию Петросовета по свободе слова и средствам массовой информации. По его воспоминаниям, среди петербургских депутатов так же не было единства, как и среди членов Верховного Совета. Одни осуждали Ельцина и вообще были настроены против чрезмерной, с их точки зрения, президентской власти. Другие, напротив, считали ВС Российской Федерации, в котором было много сторонников коммунистического строя, тормозом в продвижении реформ.

В то время, напоминает Вдовин, левые настроения в обществе были на подъеме, и путем демократических выборов коммунисты вполне могли взять реванш, «как сработала демократия, когда Гитлер пришел к власти».

Упреки в том, что указ №1400 был неконституционным, Юрий Вдовин также отметает, поскольку сама Конституция, существовавшая на тот момент, содержала множество противоречий, и вовсю шла работа над новым Основным законом.

3 октября 1993 года Вдовин находился в Москве и пошел в Дом журналиста, чтобы посмотреть документальный фильм о событиях на Северном Кавказе. Однако смотреть ему пришлось не фильм, а телерепортаж о том, что происходит рядом с Белым домом. Его соседом в фойе Дома журналиста оказался бывший директор ЦРУ Уильям Колби.

«Я оказался единственным, кто мог ему объяснить, что происходит на экране телевизора, и он мне сказал, что это все организовал КГБ. И далее он мне сказал примечательную фразу: ЦРУ и КГБ мало чем отличаются. Разница только в том, в какой степени эти службы находятся под контролем общественности, а также исполнительной и представительной власти», – вспоминает Юрий Вдовин.

Ночью депутат вернулся в Санкт-Петербург. И уже здесь он наблюдал по телевизору, как завершились московские события.

«Все это выглядело так, как будто победили сторонники большей демократии. Потому что не могла сила, которая провозглашала как будто лозунги о восстановлении законности, пользоваться услугами баркашовцев и разных свихнувшихся националистов», – полагает правозащитник.

Роспуск Городского совета Санкт-Петербурга, где преобладали сторонники демократии, Юрий Вдовин считает большой ошибкой. В целом же, оценивая события октября 1993 года, он подчеркивает: «Несмотря на весь драматизм, произошедшее в стране все-таки предотвратило тогда реванш реакционных сил, которые хотели возврата туда, куда нас ведет наша нынешняя власть. Так что реванш, хотя и не полностью, но состоялся».

Октябрьский путч — кратко.

Октябрьский путч (расстрел белого Дома) – внутриполитический конфликт в Российской Федерации между представителями старой и новой власти, который вылился в государственный переворот и штурм Белого Дома, где заседало правительство.

Октябрьский путч проходил с 21 сентября по 24 октября 1993 года и вошел в историю, как один из самых жестоких государственных переворотов в современной истории. Вызванные непорядками в рядах правительства, по всей Москве начались митинги, вооруженные столкновения и беспорядки, которые унесли немало жизней, много человек также было ранено. При штурме Белого Дома пострадало несколько десятков депутатов. Из-за того, что в штурме принимали участие танки и вооруженные силы, события позднее были названы «Расстрелом белого Дома».

Вызванные непорядками в рядах правительства, по всей Москве начались митинги, вооруженные столкновения и беспорядки, которые унесли немало жизней, много человек также было ранено. При штурме Белого Дома пострадало несколько десятков депутатов. Из-за того, что в штурме принимали участие танки и вооруженные силы, события позднее были названы «Расстрелом белого Дома».

Причины октябрьского путча

Октябрьские события стали результатом длительного кризиса во власти, который начал развиваться еще в 1992 году после августовского путча 1991 года и смены строя. После развала СССР и прихода к власти Ельцина, его администрация хотела полностью реорганизовать систему управления, избавившись от всех пережитков Советского Союза, однако Верховный Совет и Съезд народных депутатов не одобряли такую политику. Кроме того, реформы, проводимые Ельциным, вызывали много вопросов и не только не спасли страну от кризиса, но во многом и усугубили его. Последней каплей стали столкновения по вопросам Конституции, которую никак не могли принять. В результате внутренний конфликт дорос до того, что был созван совет, на котором решались вопросы доверия действующему президенту и Верховному Совету. Внутренние конфликты в правительстве с каждым месяцев все ухудшали положение в стране.

В результате внутренний конфликт дорос до того, что был созван совет, на котором решались вопросы доверия действующему президенту и Верховному Совету. Внутренние конфликты в правительстве с каждым месяцев все ухудшали положение в стране.

В результате в конце сентября произошло открытое столкновение между старой властью и новой. На стороне новой был президент Ельцин, его поддерживало правительство во главе с Черномырдиным и ряд депутатов. Старую власть представлял Верховный Совет во главе с Русланом Хасбулатовым и вице-президент Александр Руцкой.

Ход событий октябрьского путча

21 сентября 1993 года президент Борис Ельцин издал знаменитый указ 1400, в котором сообщалось о роспуске Верховного Совета и Съезда народных депутатов. Данный указ нарушал действующую на тот момент Конституцию, поэтому сразу после издания Верховный Совет лишил Ельцина поста президента, ссылаясь на действующие законодательные нормы и признал указ 1400 недействительным. Действия, произведенные Ельциным, были расценены как государственный переворот. Однако, несмотря на свой юридический статус, Ельцин продолжал исполнять обязанности президента и не принимал решение Верховного Совета.

Однако, несмотря на свой юридический статус, Ельцин продолжал исполнять обязанности президента и не принимал решение Верховного Совета.

22 сентября Верховный Совет продолжа свою работу, место президента занял Руцкой, который отменил решение о роспуске Верховного Совета уже официально и собрал чрезвычайный Съезд. На этом Съезде был принят ряд важных решений и уволены многие действующие министры и члены ельцинской администрации. Также были внесены поправки в уголовный кодекс Российской Федерации, согласно которым государственный переворот считался уголовным преступлением. Таким образом, Ельцин был объявлен Верховным Советом не только бывшим президентом, но еще и уголовным преступником.

23 сентября Верховный Совет продолжает заседания. Ельцин же, не обращая внимание на тот факт, что его отстранили от должности, принимает ряд указом, одним из которых становится указ о досрочных президентских выборах. В этот же день совершают первое нападение на здание объединенного командования Вооруженных сил СНГ. Конфликт становится все более серьезным, в него вступают вооруженные силы, идет усиление контроля за деятельностью Верховного Совета.

Конфликт становится все более серьезным, в него вступают вооруженные силы, идет усиление контроля за деятельностью Верховного Совета.

24 сентября заместитель министра обороны предъявляет членам Верховного Совета ультиматум – он требует, чтобы они немедленно закрыли Съезд, сдали все имеющееся оружие, сложили с себя полномочия и немедленно покинули здание. Верховный Совет отказывается подчиняться этому требованию.

С 24 сентября значительно возрастает количество митингов и вооруженных столкновений на улицах Москвы, постоянно происходят беспорядки и стачки сторонников новой и старой власти. Депутатам Верховного Совета запрещается покидать белый Дом, вокруг которого начинается строительство баррикад.

1 октября ситуация становится критической и для ее разрешения начинаются переговоры между двумя сторонами под патронажем патриарха Алексея 2. Переговоры проходят относительно успешно, баррикады начинают снимать, однако уже 2 октября Верховный Совет отказывается от всех ранее сделанных заявлений и переносит переговоры на 3 число. Из-за участившихся митингов переговоры так и не возобновляются.

Из-за участившихся митингов переговоры так и не возобновляются.

4 октября Ельцин принимает решение о вооруженном штурме Белого Дома, который заканчивается свержением Верховного Совета.

7 октября объявляется днем траура.

Значение и итоги октябрьского путча

Эти кровавые события однозначно трактуются, как государственный переворот, однако историки расходятся в оценках. Одни говорят о том, что Ельцин силой захватил власть и буквально уничтожил Верховный Совет, следую своей прихоти, другие отмечают, что из-за глубокого конфликта другого варианта развития событий не было. Несмотря на это, октябрьский путч окончательно уничтожил следы старой власти и СССР и превратил Российскую Федерацию в президентскую республику с новым правительством.

Что россияне считают причиной октябрьского путча 1993 года

Общий развал в стране

Стремление Верховного Совета любыми средствами сохранить власть

Готовность коммунистических и экстремистских сил совершить государственный переворот

Нерешительность Ельцина и правительства в подавлении волнений

Колебания армии и внутренних войск

Низменные инстинкты толпы

Еще 36 % опрошенных не сумели определиться с ответом. По сравнению с 2014 годом доля затруднившихся ответить увеличилась сразу на треть и достигла максимума за все время наблюдений с 1997 года.

По сравнению с 2014 годом доля затруднившихся ответить увеличилась сразу на треть и достигла максимума за все время наблюдений с 1997 года.

Каждый третий респондент (32 %) полагает, что в итоге нельзя назвать правой ни одну из сторон противостояния. 12 % опрошенных поддерживают Верховный Совет, а 6 % — Бориса Ельцина. Еще 17 % уверены, что своя доля правды была и у тех, и у других. 33 % затруднились ответить.

3 октября 1993 года противостояние законодательной и исполнительной ветвей власти в России вылилось в вооруженный конфликт. Президент страны Борис Ельцин своим указом ввел чрезвычайное положение в Москве. Сторонники Верховного Совета двинулись к Белому дому и, прорвав милицейские кордоны, сняли его блокаду. Для борьбы с оппозицией в столицу ввели танки, которые начали обстреливать Белый дом, в котором на тот момент заседали руководители парламента и их вооруженные союзники. Сторонники Верховного Совета также попытались штурмом взять мэрию на Новом Арбате и телецентр «Останкино». Штурм телецентра привел к гибели нескольких демонстрантов, военнослужащих, журналистов и случайных свидетелей событий. Всего тогда погибло более 150 человек, свыше 400 получили ранения.

Штурм телецентра привел к гибели нескольких демонстрантов, военнослужащих, журналистов и случайных свидетелей событий. Всего тогда погибло более 150 человек, свыше 400 получили ранения.

ОКТЯБРЬСКИЙ КРИЗИС 1993 • Большая российская энциклопедия

ОКТЯ́БРЬСКИЙ КРИ́ЗИС 1993, внутриполитич. конфликт в Российской Федерации 21 сент. – 4 окт., в основе которого лежали кардинальные разногласия в оценке направленности и последствий радикальных реформ 1992–93 между президентом Б. Н. Ельциным и Правительством РФ, с одной стороны, и большинством ВС и Съезда нар. депутатов РФ – с другой. Важным фактором в противостоянии ветвей власти также явилось противоречие между авторитарными тенденциями в политич. практике президента и властными амбициями вице-президента А. В. Руцкого и председателя ВС Р. И. Хасбулатова. Противостояние развивалось на фоне нарастающих трудностей перехода к рыночной экономике, резкого ухудшения положения в промышленности, сельском хозяйстве и финансах, обнищания широких слоёв населения (о причинах О. к. подробнее см. раздел Российская Федерация в томе «Россия»).

к. подробнее см. раздел Российская Федерация в томе «Россия»).

Б. Н. Ельцин в телеобращении к гражданам России 21 сент. сообщил, что подписал Указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», которым предписывал Съезду нар. депутатов и ВС РФ прекратить свою деятельность. Этим же указом действие Конституции РФ и рос. законодательства ограничивалось частью, «не противоречащей настоящему Указу». Большинство нар. депутатов и их сторонники отказались подчиниться этому указу, объявили о совершении Ельциным гос. переворота. Конституционный суд РФ, собравшийся в ночь с 21 на 22 сент., сформулировал заключение о том, что Указ № 1400 и «Обращение Президента к гражданам России» от 21.9.1993 не соответствуют многим статьям Конституции РФ и служат основанием для отрешения президента от должности или приведения в действие иных специальных механизмов его ответственности в соответствии со ст. 12110 или 1216 Конституции РФ (ряд членов Конституционного суда РФ не согласились с принятым заключением и заявили об особом мнении). 22 сент. на заседании ВС РФ было принято постановление «О прекращении полномочий Президента Российской Федерации Ельцина Б. Н.» и о врем. переходе президентских полномочий к вице-президенту А. В. Руцкому. Президиум ВС РФ объявил о созыве 22 сент. внеочередной сессии, а ВС, в свою очередь, принял постановление о созыве 22 сент. 10-го (чрезвычайного) Съезда нар. депутатов. Из-за противодействия представителей органов исполнит. власти на местах, в осн. принявших сторону Ельцина, необходимый кворум депутатов (св. 628 чел. – 2/3 от общего числа) собрался только к вечеру 23 сент. Открывшийся в Доме Советов Съезд нар. депутатов утвердил постановления ВС РФ о прекращении президентских полномочий Ельцина с 20 ч 00 мин 21.

12110 или 1216 Конституции РФ (ряд членов Конституционного суда РФ не согласились с принятым заключением и заявили об особом мнении). 22 сент. на заседании ВС РФ было принято постановление «О прекращении полномочий Президента Российской Федерации Ельцина Б. Н.» и о врем. переходе президентских полномочий к вице-президенту А. В. Руцкому. Президиум ВС РФ объявил о созыве 22 сент. внеочередной сессии, а ВС, в свою очередь, принял постановление о созыве 22 сент. 10-го (чрезвычайного) Съезда нар. депутатов. Из-за противодействия представителей органов исполнит. власти на местах, в осн. принявших сторону Ельцина, необходимый кворум депутатов (св. 628 чел. – 2/3 от общего числа) собрался только к вечеру 23 сент. Открывшийся в Доме Советов Съезд нар. депутатов утвердил постановления ВС РФ о прекращении президентских полномочий Ельцина с 20 ч 00 мин 21. 9.1993 и переходе их, согласно действовавшей Конституции, к вице-президенту Руцкому, а действия Ельцина квалифицировал как попытку «государственного переворота» (постановления от 23.9.1993 «О Специальном прокуроре Российской Федерации по расследованию обстоятельств государственного переворота» и от 24.9.1993 «О политическом положении в Российской Федерации в связи с государственным переворотом»).

9.1993 и переходе их, согласно действовавшей Конституции, к вице-президенту Руцкому, а действия Ельцина квалифицировал как попытку «государственного переворота» (постановления от 23.9.1993 «О Специальном прокуроре Российской Федерации по расследованию обстоятельств государственного переворота» и от 24.9.1993 «О политическом положении в Российской Федерации в связи с государственным переворотом»).

Возле здания ВС РФ (Дом Советов России), оцепленного подразделениями МВД, начался бессрочный митинг в поддержку депутатов. С 28 сент. происходили столкновения между сторонниками ВС РФ и сотрудниками МВД. Переговоры между представителями ВС РФ и президента Б. Н. Ельцина, проходившие 1–2 окт. в Даниловом мон. (Москва) при посредничестве патриарха Алексия II, успехом не увенчались.

В середине дня 3 окт. сторонники ВС РФ сумели прорваться сквозь оцепление к Дому Советов, где прошёл митинг. Часть митингующих во главе с ген.-полк. запаса А. М. Макашовым захватили здание мэрии на Новом Арбате, а также 15 воен. грузовиков и гранатомёт. Во главе с Макашовым на захваченных грузовиках сторонники ВС РФ беспрепятственно направились к Останкинскому телецентру, где потребовали предоставить им прямой телеэфир. Одновременно с ними для охраны здания телецентра прибыл отряд спец. назначения МВД РФ «Витязь», который заблокировал входы в телецентр. После 2-часового митинга сторонники ВС РФ попытались грузовиком протаранить дверь телецентра, затем внутри помещения произошёл взрыв и был убит боец «Витязя». В ответ спецназ открыл огонь из автоматич. оружия, в результате чего погибли св. 40 чел., в т. ч. неск. журналистов.

Часть митингующих во главе с ген.-полк. запаса А. М. Макашовым захватили здание мэрии на Новом Арбате, а также 15 воен. грузовиков и гранатомёт. Во главе с Макашовым на захваченных грузовиках сторонники ВС РФ беспрепятственно направились к Останкинскому телецентру, где потребовали предоставить им прямой телеэфир. Одновременно с ними для охраны здания телецентра прибыл отряд спец. назначения МВД РФ «Витязь», который заблокировал входы в телецентр. После 2-часового митинга сторонники ВС РФ попытались грузовиком протаранить дверь телецентра, затем внутри помещения произошёл взрыв и был убит боец «Витязя». В ответ спецназ открыл огонь из автоматич. оружия, в результате чего погибли св. 40 чел., в т. ч. неск. журналистов.

В тот же день Б. Н. Ельцин подписал Указ № 1575 «О введении чрезвычайного положения в г. Москве». В ночь с 3 на 4 окт. , после совещания с рядом высших офицеров МО, МВД, Мин-ва безопасности РФ и др., Ельцин подписал Указ № 1578 «О безотлагательных мерах по обеспечению режима чрезвычайного положения в г. Москве», которым предусматривается «принять меры по освобождению и разблокированию объектов, захваченных преступными элементами в г. Москве, разоружению незаконных вооружённых формирований и изъятию оружия».

, после совещания с рядом высших офицеров МО, МВД, Мин-ва безопасности РФ и др., Ельцин подписал Указ № 1578 «О безотлагательных мерах по обеспечению режима чрезвычайного положения в г. Москве», которым предусматривается «принять меры по освобождению и разблокированию объектов, захваченных преступными элементами в г. Москве, разоружению незаконных вооружённых формирований и изъятию оружия».

Для участия в штурме Дома Советов были сформированы сводные подразделения из состава 2-й гв. мотострелковой Таманской, 4-й гв. танковой Кантемировской и 106-й гв. воздушно-десантной дивизий МО, а также Отд. мотострелковой дивизии оперативного назначения Внутр. войск МВД РФ (быв. дивизия им. Ф. Э. Дзержинского) и др. (всего ок. 1,7 тыс. чел. и св. 30 единиц боевой техники). При выдвижении на исходные позиции из-за несогласованности в действиях руководства МО и МВД произошли столкновения между подразделениями этих ведомств, приведшие к гибели военнослужащих. 4 окт. начался обстрел Дома Советов (в т. ч. из танков). Сторонники ВС РФ открыли ответный огонь (на складе Деп-та охраны ВС РФ имелось неск. сотен автоматов АКСУ-74 и АКМС, а также ок. 1,4 тыс. пистолетов ПМ). После полудня спец. подразделениям Мин-ва безопасности РФ «Альфа» и «Вымпел» было приказано взять Дом Советов штурмом. Руководство «Вымпела» отказалось выполнять приказ, а сотрудникам «Альфы» удалось уговорить защитников ВС РФ сдаться. Большинство защитников Дома Советов (в т. ч. Р. И. Хасбулатов, А. В. Руцкой и А. М. Макашов) были арестованы, часть вооруж. сторонников ВС РФ по подземным коммуникациям покинули здание. Столкновения между ними и подразделениями МВД в разл. районах города продолжались ещё в течение суток.

4 окт. начался обстрел Дома Советов (в т. ч. из танков). Сторонники ВС РФ открыли ответный огонь (на складе Деп-та охраны ВС РФ имелось неск. сотен автоматов АКСУ-74 и АКМС, а также ок. 1,4 тыс. пистолетов ПМ). После полудня спец. подразделениям Мин-ва безопасности РФ «Альфа» и «Вымпел» было приказано взять Дом Советов штурмом. Руководство «Вымпела» отказалось выполнять приказ, а сотрудникам «Альфы» удалось уговорить защитников ВС РФ сдаться. Большинство защитников Дома Советов (в т. ч. Р. И. Хасбулатов, А. В. Руцкой и А. М. Макашов) были арестованы, часть вооруж. сторонников ВС РФ по подземным коммуникациям покинули здание. Столкновения между ними и подразделениями МВД в разл. районах города продолжались ещё в течение суток.

В результате О. к. были распущены ВС и Съезд нар. депутатов РФ, ликвидирован пост вице-президента и приостановлена деятельность Конституционного суда РФ. Генеральная прокуратура РФ возбудила уголовное дело по событиям сент. – окт. 1993 (осн. подозреваемые – Р. И. Хасбулатов, А. В. Руцкой, А. М. Макашов и др.), однако в февр. 1994 Гос. дума объявила политич. амнистию всем участникам этих событий, и в нач. 1995 производство по этому делу было прекращено. В ходе О. к., по офиц. данным, погибли 123 и были ранены 389 чел., но мн. исследователи считают эти данные значительно заниженными.

Генеральная прокуратура РФ возбудила уголовное дело по событиям сент. – окт. 1993 (осн. подозреваемые – Р. И. Хасбулатов, А. В. Руцкой, А. М. Макашов и др.), однако в февр. 1994 Гос. дума объявила политич. амнистию всем участникам этих событий, и в нач. 1995 производство по этому делу было прекращено. В ходе О. к., по офиц. данным, погибли 123 и были ранены 389 чел., но мн. исследователи считают эти данные значительно заниженными.

Силовыми методами Б. Н. Ельцину удалось предотвратить распространение политич. конфликта на всю страну и его перерастание в гражд. войну, но в то же время обнаружилась готовность власти решать внутр. проблемы при помощи вооруж. насилия, что серьёзно осложнило развитие демократич. процессов в России.

Октябрьский путч 1993 года – Левада-Центр

Опрос проведен 23 – 26 сентября 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 800 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 800 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

4,1% для показателей, близких к 50%

3,6% для показателей, близких к 25%/75%

2,5% для показателей, близких к 10%/90%

1,8% для показателей, близких к 5%/95%

ПРОШЛО УЖЕ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ С ТЕХ ПОР, КАК ПРОТИВОСТОЯНИЕ СТОРОННИКОВ ПРЕЗИДЕНТА ЕЛЬЦИНА И ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИИ (ХАСБУЛАТОВА И РУЦКОГО) ПРИВЕЛО К КРОВАВЫМ СТОЛКНОВЕНИЯМ В МОСКВЕ 3-4 ОКТЯБРЯ 1993 ГОДА. ЧТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ПОСЛУЖИЛО ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ЭТИХ СТОЛКНОВЕНИЙ? (респондент мог выбрать не более двух ответов)

сен. 97 | сен. 98 | сен. 99 | сен. 00 | сен. 01 | сен. 02 | сен. 03 | сен. 04 | сен. 05 | сен. 06 | сен. 07 | сен. 09 | сен. 11 | сен. 12 | сен. 13 | сен. 14 | сен. 16 | |

| Безответственная политика Ельцина и его окружения | 24 | 31 | 32 | 34 | 31 | 32 | 29 | 32 | 32 | 28 | 23 | 24 | 18 | 20 | 19 | 24 | 22 |

| Общий развал в стране, который начался еще до конфликта Ельцина с Верховным Советом | 37 | 31 | 25 | 24 | 35 | 36 | 31 | 33 | 35 | 35 | 32 | 32 | 29 | 29 | 30 | 30 | 20 |

| Стремление Руцкого и Хасбулатова любыми средствами сохранить власть | 19 | 15 | 17 | 20 | 16 | 22 | 14 | 16 | 14 | 18 | 14 | 15 | 12 | 11 | 10 | 12 | 10 |

| Готовность коммунистических и экстремистских сил совершить государственный переворот | 8 | 5 | 9 | 4 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | 12 | 7 | 10 | 9 |

| Нерешительность Ельцина и правительства в подавлении волнений, начатых сторонниками Верховного Совета | 11 | 8 | 8 | 11 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 |

| Колебания армии и внутренних войск | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 |

| Низменные инстинкты толпы | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Другое | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |

| Затруднились ответить | 17 | 23 | 28 | 27 | 27 | 15 | 23 | 16 | 21 | 19 | 25 | 25 | 31 | 31 | 31 | 27 | 36 |

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КТО БЫЛ ПРАВ В ТЕ ДНИ?

сен. 06 06 | сен.07 | сен.08 | сен.09 | сен.11 | сен.12 | сен.13 | сен.14 | сен.16 | |

| Сторонники Ельцина | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |

| Сторонники Верховного Совета | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 11 | 11 | 12 |

| В какой-то мере и те и другие | 20 | 16 | 19 | 19 | 22 | 17 | 18 | 16 | 17 |

| Ни те, ни другие | 39 | 38 | 28 | 34 | 30 | 35 | 35 | 36 | 32 |

| Затруднились ответить | 22 | 27 | 32 | 28 | 32 | 32 | 29 | 30 | 33 |

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ОПРАВДАНО ЛИ БЫЛО ВО ВРЕМЯ БЕСПОРЯДКОВ В МОСКВЕ 3-4 ОКТЯБРЯ 1993 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЕННУЮ СИЛУ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНТРОЛЯ НАД СИТУАЦИЕЙ?

сен. 99 | сен. 02 | сен. 03 | сен. 04 | сен. 05 | сен. 06 | сен. 07 | сен. 09 | сен. 11 | сен. 12 | сен. 13 | сен. 14 | сен. 16 | |

| Да | 18 | 22 | 20 | 21 | 17 | 19 | 26 | 17 | 15 | 17 | 15 | 16 | 15 |

| Нет | 56 | 59 | 57 | 58 | 60 | 61 | 49 | 60 | 55 | 54 | 58 | 62 | 54 |

| Затруднились ответить | 25 | 18 | 24 | 20 | 23 | 21 | 25 | 23 | 30 | 29 | 27 | 22 | 31 |

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, несогласного с данным решением, см. здесь.

Заявление директора Левада-Центра, несогласного с данным решением, см. здесь.

Вконтакте

20 лет назад, Россия пережила крупнейший политический кризис после большевистской революции

Российские танки покинули территорию Белого дома 5 октября 1993 г. (Виктор Коротаев / Рейтер)

МОСКВА — Россия оказалась на грани гражданской войны и привел к самому жестокому уличному насилию в Москве со времен большевистской революции 1917 года.

Двадцать лет назад, 4 октября, месяцы политического конфликта достигли апогея, когда президент Борис Ельцин приказал армии обстрелять и штурмовать законодательный орган страны.

Ельцин распустил парламент, Верховный Совет, 21 сентября и назначил новые выборы. Но под руководством главных соперников Ельцина, спикера Верховного Совета Руслана Хасбулатова и вице-президента Александра Руцкого, мятежные законодатели забаррикадировались в Белом доме в Москве — здании парламента — и проголосовали за импичмент президенту.

Когда Хасбулатов и Руцкой подстрекали вооруженные банды антиельцинских протестующих к нападению на телестудию Останкино, нервный центр российских вещательных СМИ, и мэрию Москвы, Ельцин объявил чрезвычайное положение и приказал военным нападением на Верховный Совет. .

Вот некоторые из ключевых игроков в этих событиях, которые во многом заложили основу курса, который Россия взяла на следующие два десятилетия.

Президент: Борис Ельцин

Он был неожиданным героем демократического движения в России эпохи перестройки. В конце 1980-х Борис Ельцин превратился из босса коммунистической партии в популистского головореза. Кульминацией этой метаморфозы стало культовое изображение Ельцина, стоящего на танке и стоящего перед Московским Белым домом в августе 1991 года, который пережил жесткий переворот, который ускорил распад Советского Союза и катапультировал Ельцина в Кремль.

Но к весне 1993 года блеск тех бурных дней угас.

Постсоветская экономика России погрязла в кризисе, так как рыночные реформы Ельцина, известные как шоковая терапия, становились все более непопулярными. Ельцин хорошо показал себя на референдуме о своем правлении в апреле 1993 года. Но по прошествии лета он обнаружил, что все больше вступает в конфликт с законодательной властью, Верховным Советом, его спикером Русланом Хасбулатовым и своим вице-президентом Александром Руцким.

Ельцин хорошо показал себя на референдуме о своем правлении в апреле 1993 года. Но по прошествии лета он обнаружил, что все больше вступает в конфликт с законодательной властью, Верховным Советом, его спикером Русланом Хасбулатовым и своим вице-президентом Александром Руцким.

В условиях тупика и конфронтации, парализовавших страну, Ельцин 21 сентября 1993 г. подписал «Указ №1400 », который распустил законодательный орган и назначил выборы в новый двухпалатный парламент на декабрь.

Президент заявил, что этот шаг был необходим для проведения необходимых экономических реформ, установления рыночной экономики и предотвращения возврата к советскому прошлому.

Когда законодатели забаррикадировались в Белом доме в Москве и объявили Ельцину импичмент, он проигнорировал их и отключил электричество, телефонную связь и горячую воду в здании.

Вспыхнули столкновения между полицией и антиельцинскими протестующими, которые устроили баррикады в столице.Когда демонстранты напали на Останкинскую телебашню, нервный центр российских вещательных СМИ, и на мэрию Москвы, Ельцин приказал МВД объявить чрезвычайное положение.

Рано утром 4 октября Ельцин приказал министру обороны Павлу Грачеву приказать своим войскам обстрелять Белый дом и штурмовать его. К полудню верным Ельцину войскам удалось захватить здание и арестовать восставших депутатов.

Президент России Борис Ельцин и министр обороны Павел Грачев (справа) смеются после церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата в Москве в 1994 году.(Геннадий Гальперин / Reuters)

Три месяца спустя на всенародном референдуме была одобрена новая конституция, дающая президенту огромные полномочия, которые офис сохраняет по сей день.

Кризис 1993 года в России по-прежнему определяет политику Кремля, 25 лет спустя | Европа | Новости и текущие события со всего континента | DW

Место нынешнего правительства России на берегу Москвы-реки, широко известное как Белый дом, дважды становилось ареной драматических событий в новейшей истории страны.В августе 1991 года, будучи палатой высшего законодательного органа, Верховного Совета, он был оплотом сопротивления перевороту со стороны коммунистических сторонников жесткой линии. Новоизбранный президент Борис Ельцин забрался в танк — имея под рукой СМИ — и представился защитником демократии. Переворот провалился с небольшим кровопролитием.

Новоизбранный президент Борис Ельцин забрался в танк — имея под рукой СМИ — и представился защитником демократии. Переворот провалился с небольшим кровопролитием.

Два года спустя Белый дом снова оказался в центре движения сопротивления — на этот раз против Ельцина. Борьба за власть, в которой президент столкнулся с Верховным Советом и Съездом народных депутатов, завершилась стрельбой Ельцина по своим оппонентам в октябре 1993 года.Последствия этого конституционного кризиса продолжают формировать Россию сегодня.

Кровавый конец

После распада Советского Союза Ельцин попытался быстро реформировать Россию политически и экономически. Однако глубокие разногласия в обществе в конечном итоге помешали этим усилиям затормозить, и широкие слои общества оказались в нищете.

На этом фоне Верховный Совет и Съезд народных депутатов, которые вместе действовали как парламент, выступили против Ельцина и все чаще блокировали его политику.Многие критики президента были коммунистами и жесткими националистами, что побудило СМИ называть кризис «красно-коричневой местью» за цвета соответствующих движений.

Подробнее : Определение роли России на пути Польши в НАТО

21 сентября 1993 года Ельцин распустил оба законодательных органа, превысив свои полномочия. Верховный Совет и Съезд народных депутатов отреагировали голосованием за отстранение его от должности. Напряжение вокруг этой де-факто двоевластия обострилось 3 октября, когда вооруженные противники президента штурмом взяли мэрию Москвы и телеканал «Останкино».

Ельцин развернул армию и атаковал Белый дом 4 октября. Танки произвели выстрелы с близкого расстояния среди бела дня, в результате чего здание загорелось. Изображения обугленного фасада разлетелись по миру. Всего погибло более 100 человек. Ельцин победил и в декабре 1993 года провел референдум по новой конституции, которая укрепила и укрепила его власть. Этой новой властной структурой, сосредоточенной вокруг президента, по сей день пользуется преемник Ельцина в Кремле Владимир Путин.

Вооруженные противники Ельцина штурмовали московскую Останкинскую башню в 1993 году

Рождение «управляемой демократии»

По мере развития событий наблюдатели размышляли, были ли насильственные действия Ельцина похоронным звеном российской демократии или просто неизбежным злом. Двадцать пять лет спустя Ханс-Хеннинг Шредер, бывший эксперт по России в Берлинском Немецком институте международных отношений и безопасности, в целом подтвердил свою оценку, сделанную им в то время.

Двадцать пять лет спустя Ханс-Хеннинг Шредер, бывший эксперт по России в Берлинском Немецком институте международных отношений и безопасности, в целом подтвердил свою оценку, сделанную им в то время.

«Это был конфликт между двумя конституционными органами, оба из которых были узаконены выборами», — сказал он DW, назвав конфликт «почти неизбежным». После того как противники Ельцина оказали вооруженное сопротивление, «применение силы государством казалось очевидным вариантом».

Шредер считает 12 декабря 1993 года, днем голосования по новой конституции, «датой рождения» управляемой демократии «в России». Этот термин относится к форме правления, которая кажется демократической, но при которой выборы и голосование на самом деле не меняют государственную политику.Ельцин хотел конституцию, в которой президент был бы неприкосновенен. По словам Шредера, это могла быть «возможность разработать конституцию, в которой парламент играет важную роль», но эта возможность не была использована.

Некритическая позиция Запада

Запад встал на сторону Ельцина в 1993 году. «Это был важный этап в продолжающейся борьбе между очень консервативным видением России, стремящимся к своего рода продолжению Советского Союза с верховной властью. «свержение правления и сильные силы безопасности, такие как КГБ и ФСБ», — сказал Эндрю Вуд, посол Великобритании в России с 1995 по 2000 год, который сейчас работает экспертом в аналитическом центре Chatham House в Лондоне.«Мы на Западе в то время беспокоились о росте красно-коричневой коалиции различных консервативных сил с дополнительным националистическим оттенком», — сказал он, отметив, что Ельцин считался «лучшей надеждой» на Западе.

Подробнее : Что будет удерживать Китай и Россию от построения нового мирового порядка?

Но сделал ли Запад ошибку, будучи слишком некритичным по отношению к власти Ельцина в 1993 году? «Оглядываясь назад, я бы сказал, что да, однако это не имело отношения к настоящему парламенту», — сказал Вуд.

Ельцин был поддержан Западом в его стремлении к власти в 1990-е годы

Шредер придерживается аналогичной точки зрения. «В то время на Западе было очень некритическое отношение ко всему процессу», — сказал он. «Предполагалось, что Ельцин представляет демократию, и все, что приносит пользу Ельцину, приносит пользу демократии». Но действия Ельцина «подорвали доверие к демократам как реформаторам», — объяснил Шредер ».

Привет из прошлого

В сегодняшней России насильственный конфликт между президентом и его парламентом кажется невозможным — хотя бы потому, что президент держит всю власть.Тем не менее, Вуд видит некоторые «аналогии» между 1993 и 2018 годами. «Как россиянин, вы беспокоитесь о будущем. Вы не видите, как система под руководством Путина может развиваться стабильно и конструктивно. ловушка «, — сказал он. «Для жителей Запада Путин может рассматриваться как необходимый источник стабильности, ответ на российские обычаи и традиции».

Подробнее : Лучшая жизнь для российской молодежи преобладает над политическими протестами

Вуд признает, что сегодняшняя Россия напоминает руководство, которое вызывало столько опасений в 1993 году: консервативная националистическая система власти.Либеральная независимая московская газета Новая газета обнаружила еще одно сходство. На недавних губернаторских выборах в России кандидаты-коммунисты и правые популисты одержали победы в нескольких регионах, позиционируя себя как противники Кремля. Но в отличие от 1993 года, согласно Новой газете , россияне не боятся «красно-коричневых сил» даже в либеральных кругах.

1993: «Малая» гражданская война в России — Московский центр Карнеги

Если 1991 год открыл для России возможности, в том числе путь к правовому государству и открытому обществу, 1993 год закрыл все возможности, кроме одного: новая система персонализированная мощность.