Парнас (гора) — это… Что такое Парнас (гора)?

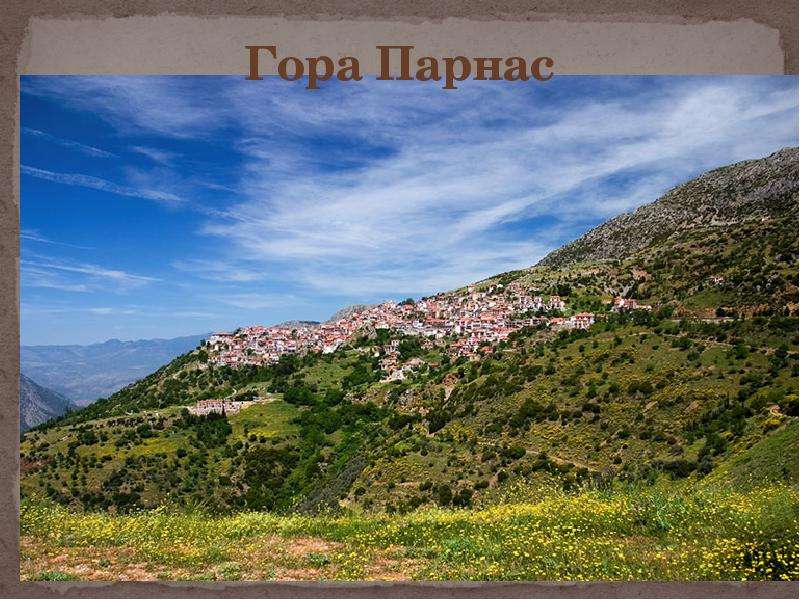

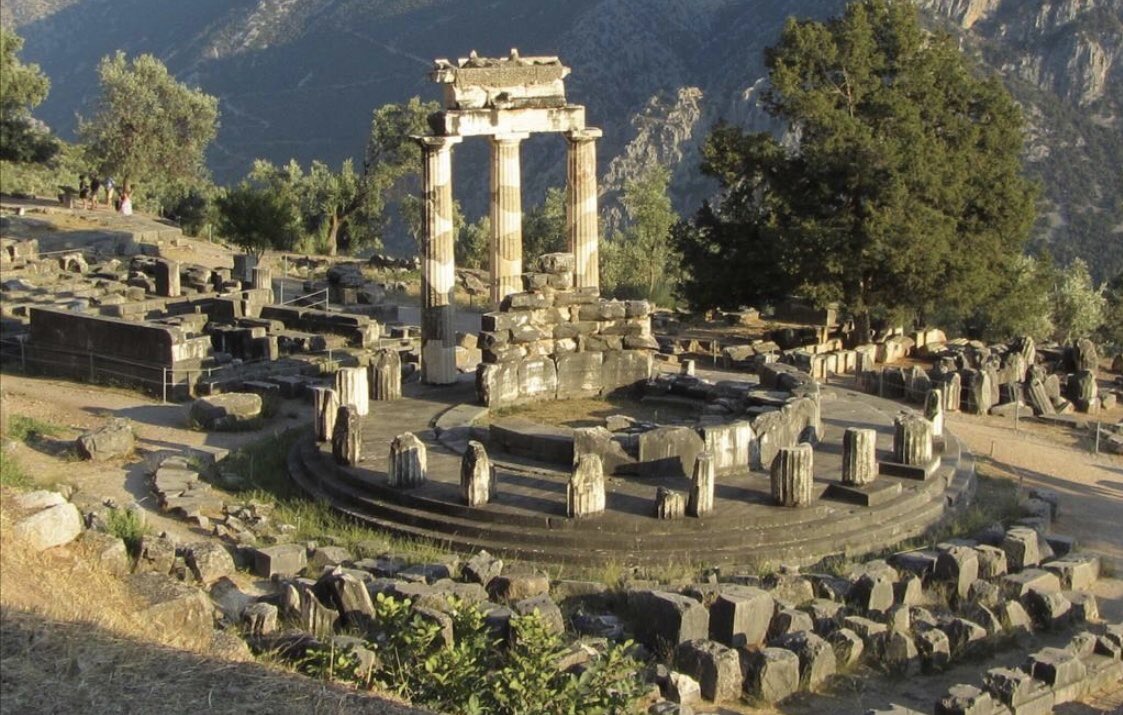

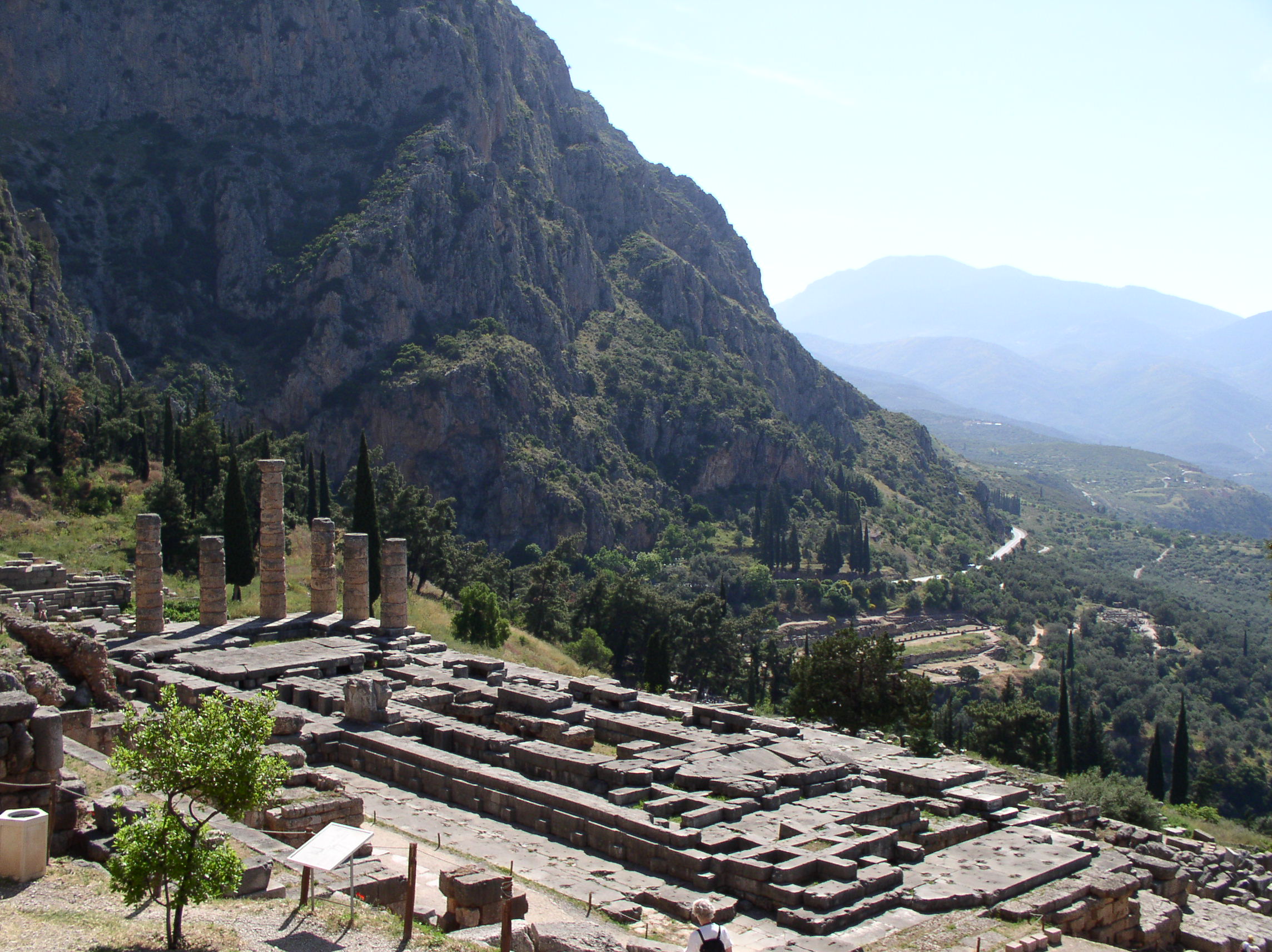

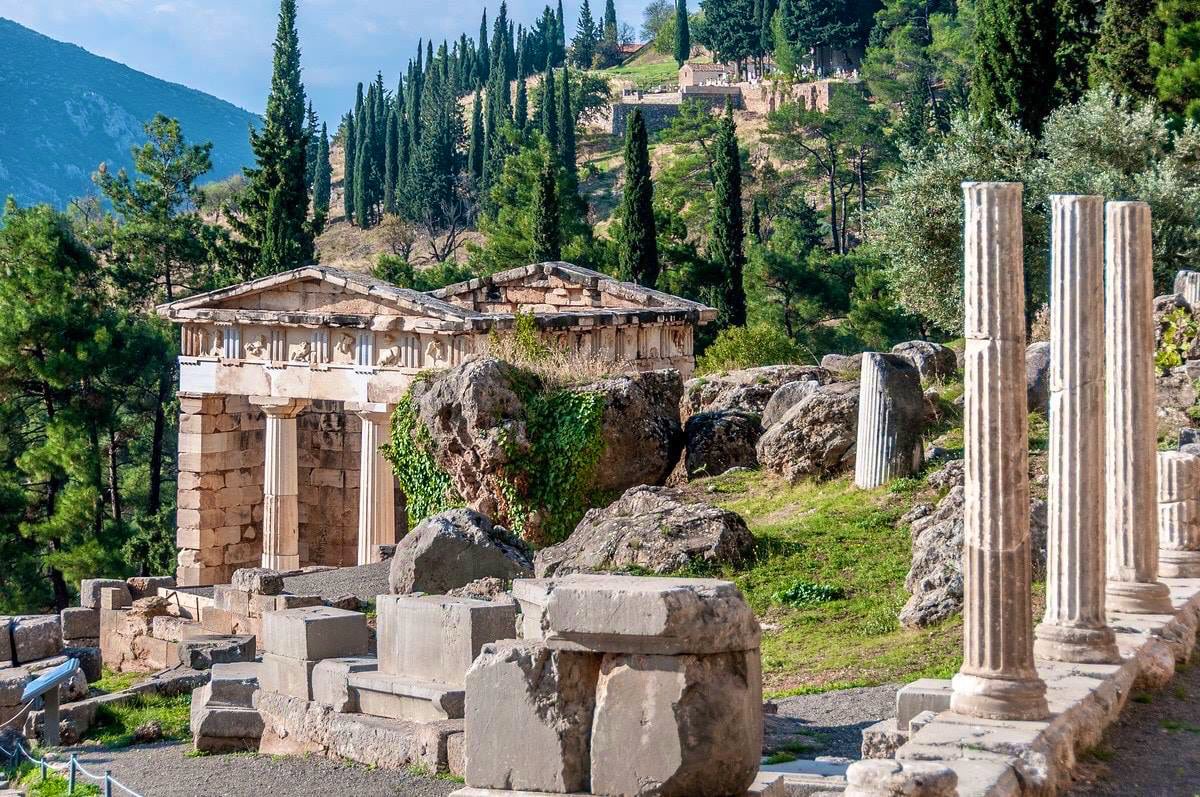

У этого термина существуют и другие значения, см. Парнас.Парна́с (греч. Παρνασσός Парнассо́с) — священная гора в Греции (в Фокиде), связанная, подобно Олимпу, Геликону, Киферону, с мифическими сказаниями и известная местонахождением у её подножия дельфийского оракула.

Гора Парнас считалась средоточием земли (ὀμφᾰλός γῆς), подобно тому, как Дельфы признавался центром панэллинского государства в религиозном отношении. Согласно преданию, когда глава олимпийской семьи богов Зевс (Диас) решил уничтожить испорченный человеческий род, наслав на него потоп, ставший известный как потоп Девкалиона, сын Прометея Девкалион, послушавшись совета отца, построил корабль для себя и своей жены Пирры. На 10-ый день, после девятидневного непрерывного дождя, корабль пристал к Парнасу, где Девкалион принес жертву в честь отца богов и людей Зевса, который после этого исполнил желание Девкалиона возродить человеческий род.

Название горы — догреческое по происхождению — тождественно названию города в Каппадокии, поэтому обычно относится учёными к анатолийскому субстрату.

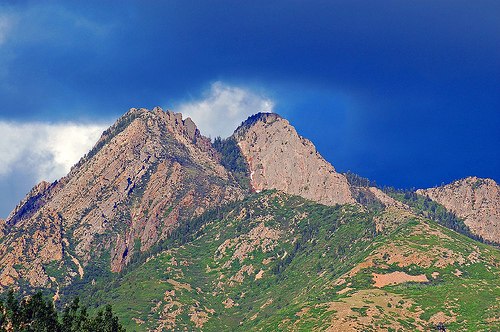

В широком смысле под Парнасом разумеется горная цепь, начинающаяся от Эты и направляющаяся к юго-востоку, как граница Локриды и Беотии с Фокидой; эта горная цепь доходит до самого Коринфского моря, под названием Кирфис (теперь — Сумалиэс). Высшая её точка — Дельфийский Парнас, с вершинами Тифорея и Ликорея (теперь — Лиокура, 2459 м), вследствие чего он называется двухвершинным. Парнас покрыт лесом, а вершины его — снегом. При дельфийском храме было много ущелий и обрывов; здесь же находился известный Кастальский источник (ἡ Κασταλία), посвящённый Аполлону и музам, вследствие чего и сам Парнас считался местопребыванием муз.

По названию горы Карл Линней дал имя изящному растению Parnassia L.[3].

Примечания

Ссылки

См. также

к истории функционирования античного образа в русской словесности второй половины XVIII века – тема научной статьи по языкознанию и литературоведению читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка

с характерным построением строф, его эксперименты с формой и содержанием библейских текстов явились новой ступенью развития в этой области творчества и оказали несомненное влияние на поколения поэтов, последовавших за ним.

Список литературы

1. Аксаков К. Н. Ломоносов в истории русской литературы и русского языка. — М.: Знание, 1954.

— Л: Сов. писатель, 1981. — С. 118-143.

— Л: Сов. писатель, 1981. — С. 118-143.3. Дмитриев Л. А., Кочеткова Н. Д. Литература Древней Руси и XVIII века // Русская литература XI-XVIII вв. — М., 1988. — С. 198-233.

4. Ломоносов М. В. Стихотворения /сост., подгот. текста, вступ. статья и примеч. Е. Н. Лебедева. — М.: Сов. Россия, 1984.

5. Пушкин А. С. Собр. соч.: в 6 т. — М: Худож. лит., 1976. — Т. 6: Статьи и наброски.

6. Пушкин А. С. О предисловии Господина Лемонте к переводу басен И. А. Крылова // Пушкин А. С. — критик. Сб. материалов / сост. и автор вступ. статьи Н. И. Ужаков. — М.: Просвещение, 1978. — С. 28-32.

7. Романов Б. Р. Духовные стихотворения Державина // Лепта. — 1993. -№ 4. — С. 178-202.

8. Серман И. 3. Литературная позиция Державина // XVIII век. — Л., 1969. -Сб. 8. Державин и Карамзин в литературном движении XVIII — начала XIX века. — С. 114-137.

3. Литературная позиция Державина // XVIII век. — Л., 1969. -Сб. 8. Державин и Карамзин в литературном движении XVIII — начала XIX века. — С. 114-137.

Т. И. Рожкова

«Жилище им — Парнас, свидетель — Аполлон»: к истории функционирования античного образа в русской словесности второй половины XVIII века

В статье исследуется, как образы античной мифологии, связанные с творчеством, в руской словесности XVIII века утрачивали значение идеала и образца, втягиваясь в борьбу за литературное первенство; анализируется переосмысление значения образа Парнаса в литературной повседневности; рассматривается роль в литературной борьбе А. П. Сумарокова, оберегавшего священную гору Парнас и его обитателей от случайных поэтов.

Ключевые слова: мифологический образ, традиция, преемственность, литературная повседневность.

На протяжении всего XVIII века шел процесс постижения мифологической системы античного искусства, персонажи и сюжеты Греции и Рима обретали значимые для людей новой эпохи смыслы,

136

становились языком национального искусства. Вместе с тем, античность воспринималась как недосягаемый образец и идеал. «Это не культурное прошлое, — пишет А. В. Михайлов, — а культурное настоящее; и как образец, он находится над современностью, он впереди и вверху, и его можно превзойти и обогнать» [5, с. 515]. Линию преемственности античной традиции выстраивает в своем журнале «Трудолюбивая пчела» (1759) А. П. Сумароков. Статья Г. В. Козицкого «О пользе мифологии» вступает в полемику с «хулителями сей науки». Будущий преподаватель красноречия, «греческих и латинских словесных наук» пишет о необходимости глубоких знаний в этой области, так как они обеспечивают выразительность, великолепие и «высокость» стиля национальной словесности: «Что касается до нежных речей, великолепных слов, остроумных замыслов и прочих склада красот зависящих от Мифологии, то смело могу сказать, что оных без довольного в ней знания и со многим трудом открыть не возможно» [11, с.

Г. В. Козицкий напечатал в журнале целый ряд прозаических переводов древних авторов: из Сафо, Овидия, Лукиана и т.д. [8]. С латинского языка для журнала переводили: В. И. Крамаренков, А. К. Лобысевич, Н. Н. Мотонис. Для формирующегося литературного сообщества XVIII века античность предложила целый пласт заведомо готовых представлений о творчестве. На Парнасе проходили состязания между поэтами, ораторами, художниками, музыкантами.

В эпоху Возрождения живопись как опыт наглядного общения с античностью разработала канон изображения Парнаса (Ф. Приматич-чо, Н. Пуссен, Л. Лотто, Джулио Романо, Доменикино, Дж. Б. Тьеполо). В роще на вершине холма восседает бог вкуса Аполлон в окружении муз. У его ног струится водный поток. В композиции может присутствовать крылатый конь Пегас. На полотнах прорабатыва-

137

лись различные подробности темы. В частности, Рафаэль включил в сцену Парнаса не только фигуры античных поэтов: Гомера, Данте, Вергилия, но и некоторых своих современников. А. Монтенья изобразил фигуры Марса и Венеры, которые символизировали Вражду, побежденную любовью. Картина немецкого художника Менгса «Парнас» (1750-1760-е гг.

Устремленность сторонников классицизма к идеалу прошлого предполагала строительство Парнаса в настоящем. Подняться на вершину божественной горы — значило приблизиться к вечным образцам искусства. Крылатый конь Пегас, чудесные воды реки Иппокрены вошли в поэтический язык и литературный быт. С этой точки зрения необычайно значимым свидетельством представляется стихотворение-загадка А. П. Сумарокова «Письмо ко приятелю в Москву» (1774), когда адресату предстояло догадаться, где остановился поэт. Повседневная жизнь в доме хозяина уподобляется в стихотворении парнасской обители: сын хозяина, юный скрипач, успешно подражает Аполлону, сестры прекрасно поют, одна из них владеет искусством Терпсихоры: В сем доме у него всегда пермесский глас, / Он сделал у себя в Петрополе Парнас. / Его сын скрипкою успешно подражает / Той лире, коею играет Аполлон. / Искусство он свое вседневно умножает, / И стал уже его прямым любимцем он.![]()

П. Н. Берков в комментариях к этому стихотворению предполагает два правильных ответа: это мог быть дом А. В. Олсуфьева или дом Г.Н. Теплова. Сенаторы — известные любители искусств, и дома их находились рядом: на Фонтанке у самого Аничкова моста [12, с. 564]. Строительством Парнаса было озабочено и провинциальное дворянство, пензенский помещик Н. Е. Струйский, по запискам современников, выстроил у себя дома на самом верху кабинет и назвал его «Парнас»: «он всходил туда и писал стихи, и не иначе писал их, как на Парнасе» [3, с. 86]. Парадные комнаты его дома украшали статуи Аполлона с девятью музами.

В русской садовой архитектуре появились павильоны, колоннады Аполлона, дворцы декорировались живописными изображениями и гипсовыми статуями покровителя искусств. Все это были символы приверженности общества к «изящным наукам». Бог вкуса Аполлон поселился в домах русских вельмож, под его присмотром и покрови-

Все это были символы приверженности общества к «изящным наукам». Бог вкуса Аполлон поселился в домах русских вельмож, под его присмотром и покрови-

138

тельством проходили литературные полемики, читались новые сочинения, представлялись новые авторские имена. Об успехах изящных наук на одном из заседаний «Общества любителей российской словесности» доложил А. Ф. Мерзляков следующим стихотворением: Забавы Муз теперь утехою граждан; / Искусство — добрых душ приятнейшим досугом; / Бог вкуса, миртами и лавром увенчан, / Воссел на троне с Добротою, / И пальмы избранным делит [13, с. 79].

Само время Просвещения предполагает повышение роли философии, науки, культуры в обществе. «Просвещение — явление человеческой самоорганизации, ее духовное начало и движущая сила», -пишет П.С. Шкуринов, и с этой точки зрения, «школы, кружки, направления, идейно-политические течения, верования и движения являлись частями структуры этой организации» [15, с. 18]. Так началась «экспансия» (М.И. Аронсон) искусства и литературы в быт, порождая кружки и салоны, литературные дружеские вечера. В списке литературных объединений XVIII века, где наряду с литераторами собирались покровители искусств, художники, — кружок А.П. Сумарокова, М.М. Хераскова, М.Д. Чулкова; салон И. И. Шувалова, Д.И. Головкиной; «Дружеское Ученое Общество» Н. И. Новикова и др. [1, с. 331].

18]. Так началась «экспансия» (М.И. Аронсон) искусства и литературы в быт, порождая кружки и салоны, литературные дружеские вечера. В списке литературных объединений XVIII века, где наряду с литераторами собирались покровители искусств, художники, — кружок А.П. Сумарокова, М.М. Хераскова, М.Д. Чулкова; салон И. И. Шувалова, Д.И. Головкиной; «Дружеское Ученое Общество» Н. И. Новикова и др. [1, с. 331].

Строительство российского Парнаса А.П. Сумароков связывает со временем Петра Первого: «тогда пологий Невский берег стал горою Геликоном и Невские струи струями Иппокрены» [11, с. 281] Свои мечты о будущем российской словесности Сумароков высказал в послании «стихотворице московской» Елизавете Васильевне Херасковой: Совершенство тщуся видеть / Древних греков и у нас, / И подобный их Парнасу, / В Петровой области Парнас [12, с. 103].

С восшествием на престол Екатерины II — «Афинской богини» -цветущий ландшафт воображаемого сакрального места у Сумарокова не меняется, это по-прежнему гора, окруженная прекрасными лугами; источающая «сладкие» воды Иппокрены. Все говорит о том, что россиян ожидают успехи в словесности: Лейтесь токи Иппокрены / Вы с Парнасския горы: / Орошайте вы долины / И прекрасные луга! / Наполняйтесь Россияне, / Теми сладкими струями, / Кои Греция пила, / И имея на престоле / Вы Афинскую богиню, / Будьте Афиняне вы! [12, с. 282].

Все говорит о том, что россиян ожидают успехи в словесности: Лейтесь токи Иппокрены / Вы с Парнасския горы: / Орошайте вы долины / И прекрасные луга! / Наполняйтесь Россияне, / Теми сладкими струями, / Кои Греция пила, / И имея на престоле / Вы Афинскую богиню, / Будьте Афиняне вы! [12, с. 282].

Мотив фрески Рафаэля, включившего в свое изображение современных ему писателей, был достаточно актуальным для времени формирования российского пантеона. Предстояло населить Парнас российскими стихотворцами, выстроить иерархию, признать за из-

139

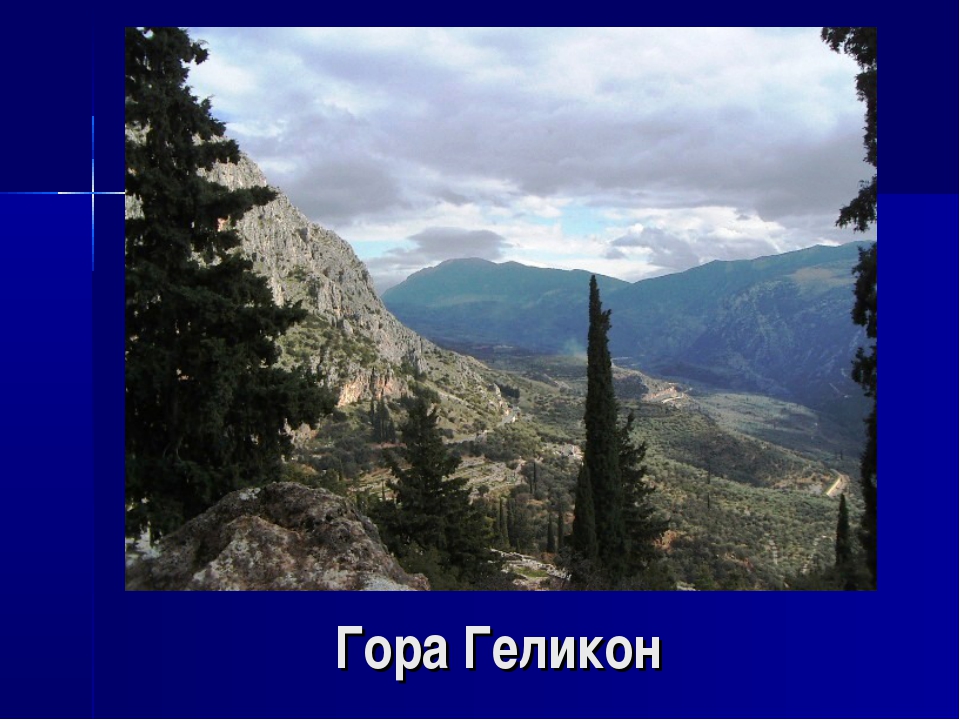

бранными право на «бессмертную славу». А. П. Сумароков в своих «Эпистолах» наставлял начинающих авторов «без пользы» на Парнас не стремиться, не пренебрегать мнением Аполлона, ибо только он «приказывает», как писать, и сам возводит «на верх горы». Свой путь на Парнас поэт представил в темах Данте: «Я будто сквозь дремучий лес, сокрывающий от очей моих жилище Муз, без проводника проходил, и хотя я много должен Расину, но его увидел я уже тогда, когда вышел из сего леса, и когда уже Парнасская гора предъявилась взору моему» [7, IX; с. 309-310]. Найденные образы вошли в элегию: Без провождения я к музам пробивался, / И сквозь дремучий лес к Парнасу прорывался: / Преодолел я труд, увидел Геликон [12, с. 158].

309-310]. Найденные образы вошли в элегию: Без провождения я к музам пробивался, / И сквозь дремучий лес к Парнасу прорывался: / Преодолел я труд, увидел Геликон [12, с. 158].

Завершая издание журнала «Трудолюбивая пчела», Сумароков напишет: «С Парнаса нисхожу …». Миф о Парнасе стал художественной рамкой для поэтов, рассуждающих о творчестве, составил основу образной системы диалога с обитателями Парнаса и Аполлоном. Временная удаленность от идеала античности не прерывала традиции, как пишет А. В. Михайлов, живое не сомневалось в происхождении от этого «мертвого» и видело в нем свою меру [5, с. 525]. Между тем новое время порождало и новые темы в рамке заданных смыслов.

Литературная жизнь последних десятилетий XVIII века протекала достаточно скандально. На место Аполлона претендовали многие: «какой-то там … на Мойке меценат» (В. Петров), литераторы, собравшиеся на обед к Мидасу («Здесь школа разума, сидит здесь вкуса бог. ») [10, с. 143]. В кружке Елагина на месте бога вкуса, по образному представлению Я. Б. Княжнина, оказалось чудовище «Охота писать» («не кровь — чернил поток в груди его течет») [4, с. 91]. Претендовал на этот трон и журнал «Живописец» (1769). В. А. Запа-дов прокомментировал размещенные в журнале новости с Парнаса, как реакцию писателей круга Н. И. Новикова на события внутри литературной жизни. Речь шла о неудачных переводах-переделках

») [10, с. 143]. В кружке Елагина на месте бога вкуса, по образному представлению Я. Б. Княжнина, оказалось чудовище «Охота писать» («не кровь — чернил поток в груди его течет») [4, с. 91]. Претендовал на этот трон и журнал «Живописец» (1769). В. А. Запа-дов прокомментировал размещенные в журнале новости с Парнаса, как реакцию писателей круга Н. И. Новикова на события внутри литературной жизни. Речь шла о неудачных переводах-переделках

В. И. Лукина и успехе комедии Д. И. Фонвизина «Бригадир» [6, с. 339]. В журнале рисуется картина «великого замешательства» на Парнасе: славные стихотворцы, обезображенные худыми переводами, просят Аполлона «о заступлении», музы жалуются ему «со слезами» на «дерзновение молодых писателей». Аполлон успокаивает «неутешных» Мельпомену и Талию, уверяя, «что сие сделалось без его позволения и что он, для рассмотрения сего дела повелит собрать чрезвычайный совет» [6, с. 136]. С другой стороны, на Парнасе объявлена великая радость: появилась новая русская комедия, прочитав которую Талия «приняла на себя обыкновенный свой веселый вид и

140

сказала Аполлону, что она сего автора со удовольствием признает законным своим сыном. Она и записала его имя в памятную книжку в число своих любимцев» [6, с. 136]. К «замешательству» сочинитель новостей подключил Пегаса: заставил его подать Аполлону челобитную, в которой «просит об отставке». Так недосягаемая и священная гора поэтов вместе с ее обитателями оказывается втянутой в земную не идеальную жизнь, и Ф. Эмин в своем журнале «Адская почта» подкорректирует античный миф: «Видно, что парнасские горы весьма глубоко в землю осели и сделались так низки, что теперь каждому стихотворцу на оные взбираться можно. Пегас давно уже им не нужен. Теперь на простых одноколках, да и то по дурно вымощенной дороге г. Стихотворцы к Музам в гости разъезжают» [16, с. 174].

Она и записала его имя в памятную книжку в число своих любимцев» [6, с. 136]. К «замешательству» сочинитель новостей подключил Пегаса: заставил его подать Аполлону челобитную, в которой «просит об отставке». Так недосягаемая и священная гора поэтов вместе с ее обитателями оказывается втянутой в земную не идеальную жизнь, и Ф. Эмин в своем журнале «Адская почта» подкорректирует античный миф: «Видно, что парнасские горы весьма глубоко в землю осели и сделались так низки, что теперь каждому стихотворцу на оные взбираться можно. Пегас давно уже им не нужен. Теперь на простых одноколках, да и то по дурно вымощенной дороге г. Стихотворцы к Музам в гости разъезжают» [16, с. 174].

В 1788 году Е. А. Болховитинов печатает перевод книги «Парнасская история, заключающаяся в двух книгах, из которых первая содержит описание горы Парнаса, находящихся на нем строений, окрестных потоков, источников, болот, лесов и обретающихся там животных; а вторая жителей, правления, чинов, судилищ, жертвоприношений, праздников и торгов парнасских». В книге предлагается глобальное переосмысление темы. Евфимий Алексеевич (в монашестве — Евгений) Болховитинов известен широкому кругу исследователей как создатель ряда словарей русских писателей, как друг и собеседник Г. Р. Державина. В год издания перевода он заканчивал обучение в Славяно-греко-латинской академии (1784-1788), одновременно Евфимий Алексеевич посещал лекции в Московском университете, подрабатывал на жизнь корректором в типографии П. М. Пономарева, где и напечатал свой перевод. Книга была представлена цензору игумену Моисею в декабре 1787 года [14]. В предисловии оговариваются источники данного сочинения. Прежде всего, это свидетельства самого автора, который предпринял туда путешествие, все «примечал и изведывал», но пробыл там недолго («признаюсь, что я недолго там пробыл»). Свои недостаточные знания за краткостью пребывания автор компенсировал привлечением свидетельств от других людей: «я собрал на бумагу те замечания, которые учинили особы, проводившие в оных местах всю свою жизнь».

В книге предлагается глобальное переосмысление темы. Евфимий Алексеевич (в монашестве — Евгений) Болховитинов известен широкому кругу исследователей как создатель ряда словарей русских писателей, как друг и собеседник Г. Р. Державина. В год издания перевода он заканчивал обучение в Славяно-греко-латинской академии (1784-1788), одновременно Евфимий Алексеевич посещал лекции в Московском университете, подрабатывал на жизнь корректором в типографии П. М. Пономарева, где и напечатал свой перевод. Книга была представлена цензору игумену Моисею в декабре 1787 года [14]. В предисловии оговариваются источники данного сочинения. Прежде всего, это свидетельства самого автора, который предпринял туда путешествие, все «примечал и изведывал», но пробыл там недолго («признаюсь, что я недолго там пробыл»). Свои недостаточные знания за краткостью пребывания автор компенсировал привлечением свидетельств от других людей: «я собрал на бумагу те замечания, которые учинили особы, проводившие в оных местах всю свою жизнь». На структуру текста (книга имеет две части, каждая из которых поделена на главы) и манеру изложения оказала влияние поэтика научных сочинений: перевод выстроен как исторический трактат, предлагающий читателям «обстоятельное и полное описание сей славной горы»: ее климата, растительности, животного мира, народонаселения, отличающегося особым нравом, и пр. В тексте есть отсылки к сочинениям

На структуру текста (книга имеет две части, каждая из которых поделена на главы) и манеру изложения оказала влияние поэтика научных сочинений: перевод выстроен как исторический трактат, предлагающий читателям «обстоятельное и полное описание сей славной горы»: ее климата, растительности, животного мира, народонаселения, отличающегося особым нравом, и пр. В тексте есть отсылки к сочинениям

141

древних авторов: «Плиний говорит», «Фест и многие другие писатели думали». Переводчик считался «знатоком и поклонником античности». Отдельные фрагменты сопровождаются комментирующими сносками. Сам же текст имеет сатирический характер, комический эффект которого построен на разрыве между высокой темой и ее интерпретацией. В частности, о «потоках Касталии и Иппокрене» сказано: «Обоих источников воды исполнены спирту и жару и производят над мозгом пиющих такое ж действие, как вино», а те, «которые напьются пермесских вод получают голос приятный и звучный; а если умоют в них руки, то находит на них такой свербеж писать, которому трудно и противиться» [2, с. 13, 17]. Крылатый конь Пегас в переводе Болховитинова утратил значение символа поэтического вдохновения и появляется перед многими поэтами только лишь для того, чтобы «дать копытом такой щелчок, от которого они растянулись по земле», а «от урины сего коня», «от поту и нечистот его» в окрестностях Парнаса образовались болота [2, с. 19]. Перевод Болховитинова, а также контекст журнальных стихов и прозы этих десятилетий свидетельствуют о перепрочтении мифа на фоне сложившейся в литературе новой ситуации (Я. Княжнин, М. Чулков, Ф. Эмин). Прежний Парнас, воспетый живописцами Возрождения, в журнале «Собеседник любителей российского слова» (1784) представлен в печальном виде: Кастальский ключ иссяк. / Не слышно больше звона / От лиры Аполлона. / Измученный Пегас / Лишася прежней силы, / Таскает ноги хилы; / И Муза уж пошла / Ха-ха!.. .Ха-ха!.. .Ха-ха!. [9, с. 42].

13, 17]. Крылатый конь Пегас в переводе Болховитинова утратил значение символа поэтического вдохновения и появляется перед многими поэтами только лишь для того, чтобы «дать копытом такой щелчок, от которого они растянулись по земле», а «от урины сего коня», «от поту и нечистот его» в окрестностях Парнаса образовались болота [2, с. 19]. Перевод Болховитинова, а также контекст журнальных стихов и прозы этих десятилетий свидетельствуют о перепрочтении мифа на фоне сложившейся в литературе новой ситуации (Я. Княжнин, М. Чулков, Ф. Эмин). Прежний Парнас, воспетый живописцами Возрождения, в журнале «Собеседник любителей российского слова» (1784) представлен в печальном виде: Кастальский ключ иссяк. / Не слышно больше звона / От лиры Аполлона. / Измученный Пегас / Лишася прежней силы, / Таскает ноги хилы; / И Муза уж пошла / Ха-ха!.. .Ха-ха!.. .Ха-ха!. [9, с. 42].

Тема Парнаса в русской словесности с конца 60-х годов XVIII века развивалась стремительно. Идеал античной культурной традиции удержать не удавалось. Мода на сочинительство, многочисленные партии вокруг человека, «словесные науки любящего», лишали литературную жизнь правил и «спокойства». Обитатели Парнаса, их отношения с новыми сочинителями, литературный быт становятся предметом насмешек. Перевод Болховитинова предлагает читателям историю мифологической горы, где это восприятие состояния словесности закрепляется в жанре научного сочинения.

Идеал античной культурной традиции удержать не удавалось. Мода на сочинительство, многочисленные партии вокруг человека, «словесные науки любящего», лишали литературную жизнь правил и «спокойства». Обитатели Парнаса, их отношения с новыми сочинителями, литературный быт становятся предметом насмешек. Перевод Болховитинова предлагает читателям историю мифологической горы, где это восприятие состояния словесности закрепляется в жанре научного сочинения.

Список литературы

1. Аронсон М., Рейсер С. Литературные кружки и салоны. — СПб.: Академический проект, 2001.

2. Болховитинов Е. Парнасская история, заключающаяся в двух книгах, из которых первая содержит описание горы Парнаса, находящихся на нем строений, окрестных потоков, источников, болот, лесов и обретающихся там животных; а вторая жителей, правления, чинов, судилищ, жертвоприношений, праздников и торгов парнасских. — М., 1788.

— М., 1788.

142

3. Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти. — М., 1869.

4. Кулакова Л. И. Неизданная поэма Я. Б. Княжнина (Эпизод из истории литературной полемики 1765 года с приложением текста поэмы «Бой стихотворцев»)// Русская литература и общественно-политическая борьба XVII — XIX веков. — Л., 1971. Учен. зап. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена. — Т. 414. — С. 73-93.

5. Михайлов А. В. Языки культуры. — М.: Языки русской культуры, 1997.

6. Новиков Н. И. Смеющийся Демокрит. — М.: Сов. Россия, 1985.

7. Полное собрание всех сочинений А. П. Сумарокова: в 10 т. — М., 17811782. — Т. 9.

8. Словарь русских писателей XVIII века. — СПб.: Наука, 1999.

— СПб.: Наука, 1999.

9. Собеседник любителей российского слова. — 1784. — Ч. 13.

10. Степанов В. П. К истории литературных полемик XVIII века («Обед Мидасов») // Ежегодник рукоп. отдела Пушкинского дома на 1976 г. — Л.: Наука, 1978.

11. Сумароков А. П. Трудолюбивая пчела. — СПб., 1759.

12. Сумароков А. П. Избранные произведения. — Л.: Сов. писатель, 1957.

13. Труды общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете. — М., 1812. — Ч. 3.

14. Цензурная ведомость 1786-1788 годов // Осьмнадцатый век. Исторический сборник. — М., 1868. — Кн. 1.

15. Шкуринов П. С. Философия России XVIII века. — М.: Высш. шк., 1992.

— М.: Высш. шк., 1992.

16. Эмин Ф. Адская почта, или Переписки Хромоного беса с Кривым. -СПб., 1769. Письмо 52.

Л. Г. Тютелова

«Роль» и «характер» в русской драматургии XIX века (А. С. Пушкин, А. Н. Островский, А. П. Чехов)

В работе рассматривается генезис и развитие ролевой природы драматического образа, созданного А. С. Пушкиным, А. Н. Островским, А. П. Чеховым; определяется соотношение понятий «роль» — «маска» — «характер» и изменение этого соотношения в классической и «новой драме»; обозначается обусловленность изменения концепции драматического действия в «новой драме» новым историческим содержанием образа человека в пьесах авторов начала ХХ века.

Ключевые слова: субъектная сфера, драматический герой, роль, маска, характер, концепция драматического действия, классическая и «новая драма».

Конец XVIII — начало XIX столетия — время серьезных изменений в европейской жизни, отразившихся в разных формах общественного сознания, в частности — в искусстве. Об этом свидетельствует переход в рамках исторической поэтики к новому типу художественного сознания — индивидуально-творческому [1], о чем говорит, например,

143

Парнасские девы и конь Пегас Мифология и история — Древний бестиарий

На чтение 3 мин. Просмотров 17

У Зевса и богини памяти Мнемозины было девять дочерей. Они приходились сводными сестрами Аполлону – покровителю искусств. Вместе с ним они жили на Парнасе, и каждая покровительствовала какому-нибудь виду искусства. Полигимния одаривала своих избранников красноречием и даром сочинять гимны, Эвтерпа любила лириков и музыкантов. Эрато была музой любовной поэзии, Талия обожала комедии, Мельпомена предпочитала трагедии, а Терпсихора больше всего на свете любила танцы. Еще три сестры оказывали внимание более серьезным занятиям: Каллиопа была музой знаний и эпической поэзии, Клио помогала историкам, а Урания была влюблена в звезды и являлась музой астрономии. Все праздники на Парнасе устраивали эти очаровательные и умные девушки и веселились на них больше всех. Аполлон же получил прозвище Мусагет, то есть «водитель муз».

Еще три сестры оказывали внимание более серьезным занятиям: Каллиопа была музой знаний и эпической поэзии, Клио помогала историкам, а Урания была влюблена в звезды и являлась музой астрономии. Все праздники на Парнасе устраивали эти очаровательные и умные девушки и веселились на них больше всех. Аполлон же получил прозвище Мусагет, то есть «водитель муз».

Их общим любимцем был златокрылый конь Пегас. Говорят: «Яблоко от яблони недалеко падает». Но так бывает не всегда: иногда дети сильно отличаются от родителей по своим душевным качествам и талантам. Родителями Пегаса были бог морей Посейдон и горгона Медуза. Он появился на свет методом иссечения: когда Персей мечом разрубил Медузу, из ее тела вылетел прекрасный конь с золотыми крыльями. Аполлон взял его на Парнас, где тот часто проводил время с музами, а однажды даже сослужил хорошую службу: спас их от гибели. Дело было так.

Созвездие Пегас

Звездный атлас «Уранография» Яна Гевелия, 1690 год

Чуть ниже храма Аполлона на горе Геликон музы решили устроить концерт. Их божественное пение неожиданно оживило гору, и она стала расти, быстро поднимаясь в небо. Испуганные музы обратились за помощью к богу Посейдону, однако властелин морей решил, что с этим может справиться и его сын Пегас.

Их божественное пение неожиданно оживило гору, и она стала расти, быстро поднимаясь в небо. Испуганные музы обратились за помощью к богу Посейдону, однако властелин морей решил, что с этим может справиться и его сын Пегас.

Действительно, стоило музам попросить своего любимца о помощи, как Пегас немедленно появился. Он ударил копытом о землю, остановил подъем горы, а в том месте, на которое пришелся удар, возник источник. Его вода отличалась не только необыкновенной чистотой, но и обладала свойством вызывать поэтический экстаз. Источник получил название Гиппокрена, что означает «источник муз». Отсюда появилась метафора: «Черпать вдохновение из источника муз». Так сын кошмарного исчадья ада, мрачной горгоны Медузы, крылатый конь Пегас стал символом добра и вдохновения, покровителем всех искусств.

Никто не мог обуздать Пегаса. За это взялся сын Зевса Беллерофонт. Музы подарили ему золотую уздечку. Герою удалось накинуть ее на шею Пегаса и таким образом приручить его. На этом замечательном коне герой совершил подвиг во имя людей греческой области Ликии – по просьбе их царя Иобата Беллерофонт убил Химеру, мерзкое, извергающее огонь чудовище, истреблявшее ликиян. А на небе мы можем найти созвездие Пегас.

На этом замечательном коне герой совершил подвиг во имя людей греческой области Ликии – по просьбе их царя Иобата Беллерофонт убил Химеру, мерзкое, извергающее огонь чудовище, истреблявшее ликиян. А на небе мы можем найти созвездие Пегас.

Парнасские девы и конь Пегас Мифология и история

У Зевса и богини памяти Мнемозины было девять дочерей. Они приходились сводными

сестрами Аполлону – покровителю искусств. Вместе с ним они жили на Парнасе, и

каждая покровительствовала какому-нибудь виду искусства. Полигимния одаривала

своих избранников красноречием и даром сочинять гимны, Эвтерпа любила лириков и

музыкантов. Эрато была музой любовной поэзии, Талия обожала комедии, Мельпомена

предпочитала трагедии, а Терпсихора больше всего на свете любила танцы. Еще три

сестры оказывали внимание более серьезным занятиям: Каллиопа была музой знаний и

эпической поэзии, Клио помогала историкам, а Урания была влюблена в звезды и являлась

музой астрономии. Все праздники на Парнасе устраивали эти очаровательные и умные девушки и

веселились на них больше всех. Аполлон же получил прозвище Мусагет, то есть «водитель муз».

Все праздники на Парнасе устраивали эти очаровательные и умные девушки и

веселились на них больше всех. Аполлон же получил прозвище Мусагет, то есть «водитель муз».

Их общим любимцем был златокрылый конь Пегас. Говорят: «Яблоко от яблони недалеко падает». Но так бывает не всегда: иногда дети сильно отличаются от родителей по своим душевным качествам и талантам. Родителями Пегаса были бог морей Посейдон и горгона Медуза. Он появился на свет методом иссечения: когда Персей мечом разрубил Медузу, из ее тела вылетел прекрасный конь с золотыми крыльями. Аполлон взял его на Парнас, где тот часто проводил время с музами, а однажды даже сослужил хорошую службу: спас их от гибели. Дело было так.

Созвездие Пегас

Звездный атлас «Уранография» Яна Гевелия, 1690 год

Чуть ниже храма Аполлона на горе Геликон музы решили устроить концерт. Их

божественное пение неожиданно оживило гору, и она стала расти, быстро поднимаясь

в небо. Испуганные музы обратились за помощью к богу Посейдону, однако властелин

морей решил, что с этим может справиться и его сын Пегас.

Испуганные музы обратились за помощью к богу Посейдону, однако властелин

морей решил, что с этим может справиться и его сын Пегас.

Действительно, стоило музам попросить своего любимца о помощи, как Пегас немедленно появился. Он ударил копытом о землю, остановил подъем горы, а в том месте, на которое пришелся удар, возник источник. Его вода отличалась не только необыкновенной чистотой, но и обладала свойством вызывать поэтический экстаз. Источник получил название Гиппокрена, что означает «источник муз». Отсюда появилась метафора: «Черпать вдохновение из источника муз». Так сын кошмарного исчадья ада, мрачной горгоны Медузы, крылатый конь Пегас стал символом добра и вдохновения, покровителем всех искусств.

Никто не мог обуздать Пегаса. За это взялся сын Зевса Беллерофонт. Музы

подарили ему золотую уздечку. Герою удалось накинуть ее на шею Пегаса и таким

образом приручить его. На этом замечательном коне герой совершил подвиг во имя

людей греческой области Ликии – по просьбе их царя Иобата Беллерофонт убил

Химеру, мерзкое, извергающее огонь чудовище, истреблявшее ликиян. А на небе мы можем найти созвездие Пегас.

А на небе мы можем найти созвездие Пегас.

Драконы существовали и в древнегреческой мифологии — Рамблер/кино

Драконы есть не только в Скандинавской мифологии или в китайской. Они существовали и в древнегреческих легендах. Из этого можно сделать вывод, что все мифологии между собой связаны, и многие мифологические источники попросту заимствованы из других литературных памятников. В Древней Греции драконы описывались в основном, как гигантские длинные змеи, а не динозавроподобные или крылатые существа. Причём в легендариуме эллинов драконы имели пол, как мужской, так и женский. Кто же именно имелся ввиду под этими существами – неизвестно. Ведь наука ещё не обнаружила таких рептилий, которые были бы способны выпускать из себя громадное облако пламени. Соответственно, можно сделать вывод, что речь идёт либо о неких криптидах, которых никто не мог нормально описать, либо же просто о человеческой объединённой фантазии. Самыми жуткими из драконов древнегреческой мифологии были Колхидский Зверь и Пифон. Колхидский Зверь сторожил Золотое Руно, и именно он был усыплён Медеей, дочерью царя колхов. Всемирно известные Язон и Аргонавты воспользовались шансом и стащили артефакт Колхидского царства. Позже, как выяснилось, этот дракон переселился в земли племён феаков, где был убит царём Аргоса Диомедом. Считается, что Зверь выглядел, как гигантский змей и не обладал крыльями. Хотя есть вероятность, что это вообще никакое не животное, а обычный человек, стражник того самого Золотого Руна, славящийся недюжинной силой. Что до Пифона, то здесь уже намного интереснее, так как этот монстр был сыном титаниды Геи и представлял собой огромную огненную мощь во плоти. Пифон был уничтожен Аполлоном. Солнечный Бог запустил в него не менее сотни стрел. Говорится, что чудовище было настолько огромным и длинным, что обвивало Парнасские горы. К тому же оно имело змееобразную форму. Аполлону пришлось серьёзно постараться, чтобы отправить монстра на тот свет. За это он даже заслужил гнев Геи. Отдельной темы для разговора заслуживают Драккайны, так называемые женские драконы древнегреческой мифологии.

Колхидский Зверь сторожил Золотое Руно, и именно он был усыплён Медеей, дочерью царя колхов. Всемирно известные Язон и Аргонавты воспользовались шансом и стащили артефакт Колхидского царства. Позже, как выяснилось, этот дракон переселился в земли племён феаков, где был убит царём Аргоса Диомедом. Считается, что Зверь выглядел, как гигантский змей и не обладал крыльями. Хотя есть вероятность, что это вообще никакое не животное, а обычный человек, стражник того самого Золотого Руна, славящийся недюжинной силой. Что до Пифона, то здесь уже намного интереснее, так как этот монстр был сыном титаниды Геи и представлял собой огромную огненную мощь во плоти. Пифон был уничтожен Аполлоном. Солнечный Бог запустил в него не менее сотни стрел. Говорится, что чудовище было настолько огромным и длинным, что обвивало Парнасские горы. К тому же оно имело змееобразную форму. Аполлону пришлось серьёзно постараться, чтобы отправить монстра на тот свет. За это он даже заслужил гнев Геи. Отдельной темы для разговора заслуживают Драккайны, так называемые женские драконы древнегреческой мифологии. К ним относились такие чудовища, как Кампа, Кето, Ехидна, Дельфина, Ламия, Пэна и Скилла. Некоторые из них представляли собой гибридные формы и нередко напоминали человеческих женщин. Как было принято в мифологии эллинов, драккайнов почти всегда убивали либо Боги, либо их сыновья. Типичных же драконов с крыльями и громадными четырьмя лапами, которых мы привыкли видеть в различных фэнтези-фильмах, у греков не существовало.

К ним относились такие чудовища, как Кампа, Кето, Ехидна, Дельфина, Ламия, Пэна и Скилла. Некоторые из них представляли собой гибридные формы и нередко напоминали человеческих женщин. Как было принято в мифологии эллинов, драккайнов почти всегда убивали либо Боги, либо их сыновья. Типичных же драконов с крыльями и громадными четырьмя лапами, которых мы привыкли видеть в различных фэнтези-фильмах, у греков не существовало.Дмитрий Минаев — Парнасский приговор

Шум, волненье на Парнасе, На Парнасе все в тревоге, И, смущенные, толпами, На совет сбирались боги. С гор заоблачного Пинда И с вершины Геликона Боги мчатся в колесницах По призыву Аполлона. Для чего ж богов собранье На заоблачном Парнасе? Кто сей смертный, с тусклым взглядом, Прилетевший на Пегасе? Кто он - вялый и ленивый, Неподвижный, как Обломов, Стал безмолвно и угрюмо, Окруженный тучей гномов?.. И божественные гости, Полукругом став у трона, С нетерпеньем ждали речи От красавца Аполлона. И сказал он: «Смертный! молви: У богов чего ты просишь? На земле своей далекой Ты какое званье носишь?» И ответил смертный: «Русский Я писатель! На собрата Приношу донос вам, боги, И молю вас - в наказанье С обвиненным будьте строги. Он, как я, писатель старый, Издал он роман недавно, Где сюжет и план рассказа У меня украл бесславно... У меня - герой в чахотке, У него - портрет того же; У меня - Елена имя, У него - Елена тоже, У него все лица также, Как в моем романе, ходят, Пьют, болтают, спят и любят... Наглость эта превосходит Меры всякие... Вы, боги, Справедливы были вечно, И за это преступленье Вы накажете, конечно». Смертный смолк... Вот спорят боги, Шум и говор окрест трона, Наконец громовый голос Раздается Аполлона: «Мы с сестрой своей Минервой Так решили, смертный! Право Твое дело, и наказан Будет недруг твой лукавый.

И за то он, нашей властью, На театре будет вскоре Роль купца играть немую Бессловесно в «Ревизоре». Ты же - так как для романа У тебя нет вновь сюжета - На казенный счет поедешь Путешествовать вкруг света. Верно, лучшее творенье Ты напишешь на дороге. Так решаем на Парнасе Я, Минерва и все боги». 1860

Сюрреализм в литературе.Кржижановский «Грайи» — Look At Me

В литературе одной из труднейших для восприятия и понимания является проза авангардистов. Я решила проанализировать авангардный рассказ, возможно сюрреалистический, потому что такая проза наиболее трудна для читательского восприятия. Часто в таких произведениях сюжет и детали метафоричны. И эта метафора не «замаскирована под реальность», она выпирает, требует разгадки.

Я хочу рассмотреть и попытаться понять рассказ «Грайи», одно из произведений советского писателя Сигизмунда Кржижановского.

Советского писателя Сигизмунда Кржижановского можно назвать «пропущенным» писателем. Он родился в Киеве, и в 1922 году переехал в Москву. Его некоторое время не печатали и не читали, а если и читали, то в основном не понимали, пожимая плечами.В книгах Кржижановского, которые при его жизни не были изданы, все перемешалось – реальность и выдумка. Здесь вымышленные герои живут и действуют в реальном мире, а реальные – в вымышленном. Эти особенности авторского письма хорошо видны в его произведении «Грайи». Писатель называет свой рассказ именем героинь древнегреческих мифов — грай. Что стоит за этим мифологическим сюжетом?

О грайях мы знаем из мифа о Персее, герое, прославившемся тем, что он сумел убить горгону Медузу. К Персею грайи имеют вот какое отношение: родившиеся старухами, безобразные от рождения (они имели один глаз и один зуб на троих), грайи были сестрами горгон. Чтобы узнать дорогу к горгоне Медузе, Персей выследил граий, и в тот миг, когда они передавали свой единственны глаз одна другой, он схватил этот глаз и забросил его в болото. Для того чтобы вернуть глаз, грайи вынуждены были указать ему дорогу к горгоне Медузе. Кржижановский изображает грай так, что мы можем их себе представить. Их облик детализирован. И вот мы видим «отвислое веко спящей» грайи или наблюдаем, как они «катаясь … шестируким и трехголовым безобразным комом», скатываются с горы. Такая детализация отсутствует в греческом мифе.

Для того чтобы вернуть глаз, грайи вынуждены были указать ему дорогу к горгоне Медузе. Кржижановский изображает грай так, что мы можем их себе представить. Их облик детализирован. И вот мы видим «отвислое веко спящей» грайи или наблюдаем, как они «катаясь … шестируким и трехголовым безобразным комом», скатываются с горы. Такая детализация отсутствует в греческом мифе.

Грайи Кржижановского больше не похожи на мифических граий, чем похожи. Далеко отходит от мифического и сюжет рассказа. И это несмотря на то, что с первых слов автор отсылает нас к мифу, правда, к мифу, который «теперь» плохо помнят: «Теперь только профессора-филологи пишут, и то путаясь пером в словах, о Грайевом мифе…».

В мифе грайи чудовищны: они «были сёстрами горгон и старухами от рождения», — говорит александрийский писатель 1 века, составитель «Мифологической библиотеки» Аполлодор. Именно таких граий мы и запомнили. Несмотря на то, что по одной античной версии «грайи имели приятную наружность и напоминали собой лебедиц» (Гесиод). Но как бы то ни было, в мифе грайи принадлежат к хтоническому, а в произведении Кржижановского – к небесному, высокому миру. В мифе они живут в «мрачной стране», а в произведении – на Парнасе. «Три старухи, именем Грайи, были поставлены Зевесом стеречь горные тропы Парнаса». Следовательно, меняются и функции грай: они охраняют не горгон, а Парнас, на котором живёт крылатый конь Пегас.

Но как бы то ни было, в мифе грайи принадлежат к хтоническому, а в произведении Кржижановского – к небесному, высокому миру. В мифе они живут в «мрачной стране», а в произведении – на Парнасе. «Три старухи, именем Грайи, были поставлены Зевесом стеречь горные тропы Парнаса». Следовательно, меняются и функции грай: они охраняют не горгон, а Парнас, на котором живёт крылатый конь Пегас.

Перед читателями разворачивается описание горы Парнас, парнасские склоны и сторожили грайи, поставленные Зевсом. Зевс боялся, что «строчкастые чернобуквные луга», выращенные Пегасом, достанутся человеку, овладевшему им. «Оттого-то и поселил он у самых верхних поворотов троп «старых злых Грай». Но поверхность парнасских склонов представлена неправдоподобно: « У ног же качались, буквами из букв вырастая, длинные, короткие, чернильной чернью налитые, графитной пыльцой присыпанные строки». Получается, что поверхность Парнаса состоит из букв и строк, взращенных Пегасом. Образ крылатого коня Пегаса, на первый взгляд, совпадает с мифическим- как и античный, он связан с поэзией: «под золотым копытом Пегаса — ни травинки, но зато, нарастая буквой на букву, тянулись из земли в лазурь расчёсываемые горными ветрами чёрные неписаные и нечитаные строки». В мифе Пегас выбивает источник искусства, из которого черпают вдохновение поэты, и у Кржижановского Пегас тоже рождает поэзию. Впрочем, о Пегасе Кржижановского точнее сказать не «рождает», а «производит поэзию- дело в том, что об этом акте автор говорит иронично: «Жуёт, роняя то слово, то букву, то слог». Интересно заметить, что пространство Парнаса представлено строками «Подпусит иной раз и близко, на дюжину строк». Такой способ передачи пространства в произведении употребляет Гоголь в рассказе «Шинель», в котором Акакий Акакиевич замечал, что «…он не на середине строки, а скорее на середине улицы».

В мифе Пегас выбивает источник искусства, из которого черпают вдохновение поэты, и у Кржижановского Пегас тоже рождает поэзию. Впрочем, о Пегасе Кржижановского точнее сказать не «рождает», а «производит поэзию- дело в том, что об этом акте автор говорит иронично: «Жуёт, роняя то слово, то букву, то слог». Интересно заметить, что пространство Парнаса представлено строками «Подпусит иной раз и близко, на дюжину строк». Такой способ передачи пространства в произведении употребляет Гоголь в рассказе «Шинель», в котором Акакий Акакиевич замечал, что «…он не на середине строки, а скорее на середине улицы».

«Человека, победившего грай» в рассказе Кржижановского хочется сопоставить с мифическим Персеем. Но в отличие от Персея, этот персонаж, не должен был прикладывать каких-то усилий, чтобы грайи оказались побеждены. Этот «нечестивец» «..стал осторожно, но быстро спускаться к расселине», как грайи, уже почувствовав страх, канули в пропасть: «..и, не достигнув земли, старуха, взрыв, рухнула в пропасть», «грайе не было выбора: назади – пропасть, впереди – враг», «…грайя, раскинув руки, без стона свалилась вниз». Кстати, В мифе дальнейшая судьба граий, после их встречи с Персеем, остается неведомой. В рассказе Кржижановского грайи гибнут, и причиной их гибели становится их собственная неловкость.

Кстати, В мифе дальнейшая судьба граий, после их встречи с Персеем, остается неведомой. В рассказе Кржижановского грайи гибнут, и причиной их гибели становится их собственная неловкость.

Но есть некоторые нюансы мифа, которые автор учёл в своём произведении. У Кржижановского грайи теряют свой единственный глаз в то время, когда передают его «Глаз, мелькнув белым бликом над пропастью, не долетел до другого её края и кану в бездну». Так и в мифе — Персей выхватывает глаз и зуб, когда одна из сестёр передаёт их другой (По Аполлодору).

Но вернёмся к грайям. Услышав, что какой-то «нечестивец» поднимается вверх, в их владения, грайи двинулись ему навстречу. И не сумели перепрыгнуть через щель провала — одна за другой они упали вниз. Так заканчивается первая часть рассказа; всего же в рассказе 4 части. После гибели грай сюжет же продолжает развиваться, а мифические героини отходят на задний план. Так грайи оказываются второстепенными персонажами. Правда, в конце рассказа мы о них ещё вспомним — здесь оброненный грайями перед гибелью глаз прорастает чудесным деревом, плоды которого- глаза — возвращают зрение слепым.

В 4-ой части произведения грайи снова появляются — вернее, появляются воспоминание о них: мы видим не трех старух, а грайеглазых людей. У них вместо своего зрения- зрение грай, полученное от грайевого дерева, которое возникает ещё в 3-ей части рассказа от проросшего ока грай. Неожиданным образом мифическая история продолжается, и автор даёт нам понять, что древний миф не завершен в далёком, архаическом прошлом; современность дала его сюжету новое развитие, древний миф пророс в будущее и, более того, продолжает прорастать: «он не в рожденных ещё веках. Куда и приглашаю вас» Таким образом конец истории о грайях ещё не известен; автор обещает читателю, что мифическая история только должна развернуться в будущем. Может показаться, что рассказ так и остаётся в кругу мифического сюжета и мифологических представлений. Однако если присмотреться, выясняется, что с мифологическим, фантастическим сюжетом странным образом соединяется современная реальность.

Уже во 2-ой части произведения мы начинаем обнаруживать уход авторского повествования от мифа. История грай плавно перетекает в прорицание, предсказание о будущем мире, о будущем обществе людей. Перед нами возникает конкретный мир: «печные трубы», «рыжие пятна черепиц». Его описание насыщено деталями: «квадраты полей», «серые тонкие стебли дымов». Это описание содержится в первой части произведения, но к концу уже возникает образ другого мира с порядком, очень напоминающим наше советское прошлое.

История грай плавно перетекает в прорицание, предсказание о будущем мире, о будущем обществе людей. Перед нами возникает конкретный мир: «печные трубы», «рыжие пятна черепиц». Его описание насыщено деталями: «квадраты полей», «серые тонкие стебли дымов». Это описание содержится в первой части произведения, но к концу уже возникает образ другого мира с порядком, очень напоминающим наше советское прошлое.

Победитель грай первым делом «нарвал строк с парнасского луга, тома на два, и стал спускаться назад к жилью». От него, как по цепочке, все узнают, что путь к парнасским высям свободен от «ока грай». В придуманном Кржижановским мире люди становятся жадными, когда у них появляется возможность разбогатеть: «Жадность овладела всеми». Автор улавливает в этом сходство с современным ему миром, создавая пародии.

На наших глазах рассказ «оборачивается» памфлетом. Он высмеивает людей, которые, как только узнали, что появился доступ к парнасским высям и пути к ним оказались свободные от ока грай, потянулись наверх для славы и денег. В высмеиваемом автором обществе так поступают люди, для которых запретный плод стал доступным для всех. Они начинают толпами ползти и карабкаться по Парнасу. Путь, который изначально, даже без охраняющего его ока край, был нелегок, общество начало облагораживать и делать простым и удобным: «… приказали: срывать кручи, круглить излом троп, делать их шире, а в опасных местах ставить перила». Из-за этого безобразия, из-за нарушения гармонии парнасских высей «Белые снега Олимпа посерели и стаяли». Парнас уже становится не источником искусства. Поэзия тоже страдает из-за этого натиска людей: «Меж стройных стеблей пятистопного ямба трагедии,…,путались сорные, врозь глядящие вирши». Позже люди начинают наводить порядок: «Комиссия постановила ликвидировать беспорядок». Суетность и поспешность их поведения, жадность, и желание обогатиться противоречили сути искусства, которое должно создаваться от души.

В высмеиваемом автором обществе так поступают люди, для которых запретный плод стал доступным для всех. Они начинают толпами ползти и карабкаться по Парнасу. Путь, который изначально, даже без охраняющего его ока край, был нелегок, общество начало облагораживать и делать простым и удобным: «… приказали: срывать кручи, круглить излом троп, делать их шире, а в опасных местах ставить перила». Из-за этого безобразия, из-за нарушения гармонии парнасских высей «Белые снега Олимпа посерели и стаяли». Парнас уже становится не источником искусства. Поэзия тоже страдает из-за этого натиска людей: «Меж стройных стеблей пятистопного ямба трагедии,…,путались сорные, врозь глядящие вирши». Позже люди начинают наводить порядок: «Комиссия постановила ликвидировать беспорядок». Суетность и поспешность их поведения, жадность, и желание обогатиться противоречили сути искусства, которое должно создаваться от души.

Кржижановский не единственный, кто писал про деградацию искусства. В 1920 году, на два года раньше Кржижановского, Евгений Замятин написал роман «Мы». Он представляет собой антиутопию, то есть фантастическое произведение о пессимистическом будущем людей. Искусство создаётся в романе так же, как в «Грайях». Например, создание музыки не вызывает каких-либо усилий: «…Просто вращая вот эту ручку, любой из вас производит до трех сонат в час. А с каким трудом давалось это вашим предкам». Кржижановский, как и Замятин, говорит о том, что искусство обесценивается. Теперь написать музыку или стихотворение может каждый. Да, и сам процесс творчества, который раньше был свободным, превратился в производство. Стихи и музыку пишут не по вдохновению, а «фабрикуют».

Он представляет собой антиутопию, то есть фантастическое произведение о пессимистическом будущем людей. Искусство создаётся в романе так же, как в «Грайях». Например, создание музыки не вызывает каких-либо усилий: «…Просто вращая вот эту ручку, любой из вас производит до трех сонат в час. А с каким трудом давалось это вашим предкам». Кржижановский, как и Замятин, говорит о том, что искусство обесценивается. Теперь написать музыку или стихотворение может каждый. Да, и сам процесс творчества, который раньше был свободным, превратился в производство. Стихи и музыку пишут не по вдохновению, а «фабрикуют».

И вот в мире, изображенном в рассказе «Грайи» создаётся «Коллегия Большого Пера», которая выдает удостоверения с печатью тем, кому разрешалось «карабкаться» на Парнас, а не восходить. Учреждается «Трибунал критики», который отвечает за незаконно сорванную букву. Появляется «Общество правильной пегасиной охоты», в результате деятельности которого и сам Пегас оказывается «стреноженным».

Таким образом, в рассказе высмеивается современный автору социалистический порядок организации художественной жизни в новой России. Рассказ «Грайи» Кржижановского был написан в 1922 году, в момент, когда создавался Советский Союз. В то время существовал международный пролетарский гимн: «…Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем». Одна из основных идей этого гимна, так же, как и всего социалистического строя, — подчинение интересов каждого отдельного человека, человеческой личности, интересам коллектива, подавление личности коллективом. Этот мотив, только в пародийной форме, появляется в произведении, когда радостная толпа, поймав и стреножив Пегаса, торжествующе кричит: «Стреножили: наш!». Финальная часть рассказа тоже опрокинута в советское настоящее. Когда-то потерянный, а теперь проросший граевый глаз исследуется специально созданной «оптико-врачебной комиссией», в которой создается ещё и множество «подкомиссий». Они напоминают об еще сохранившемся в памяти людей советском прошлом, когда создавались «Административная комиссия», «Ревизионная комиссия» и другие подобные органы, нацеленные на выполнение функций государства.

Многие люди, человечество в целом в рассказе заимствуют чужое зрение, «проросшее» из граевого глаза. Человеческое глазное яблоко заменяли оком грай добровольцам – слепым. Из-за этого они начинали видеть мир опрокинутым, как новорождённые дети. С искусством, поэзией, которая теперь доступна всем, как и с глазными яблоками, проросшими из ока грай, люди делают то же, что Мичурин с природой. Проводится экзамен по «сращиванию» рифм, врачи экспериментируют с глазными яблоками. Это напоминает селекцию, сращивание гибридов фруктов, проводимое Мичуриным. Он, так же, как и врачи, экспериментировал с плодами. Первым, кто заимствует зрение грай, оказывается старик, который, будучи слепым, зависел от «восьмилетнего оборвыша Тэка». Получив зрение, он становится независимым, свободным, но смотрит на мир уже совсем по-другому. Мир оказывается перевёрнутым, он отличается от того мира, в котором живут обычные люди.

К финалу практически всё общество превращается в людей со зрением грай: «Они только-только нарождаются», — говорит писатель. Из-за перевёрнутого зрения земля становится для них небом, а небо — землёй, люди со зрением грай «глядят ввысь» и «уверенно шагают по тучам и звёздам, спокойно топча их».

Из-за перевёрнутого зрения земля становится для них небом, а небо — землёй, люди со зрением грай «глядят ввысь» и «уверенно шагают по тучам и звёздам, спокойно топча их».

Повествование в рассказе насыщенно ироническими деталями. Ирония присутствует во многих местах этого рассказа. Во-первых, автор называет миф, с которого начинается произведение, — «Грайевым мифом». На самом же деле такого названия мифа не существует, и не может существовать, так как греческие мифы не могли строиться по таким моделям слов. В названиях античных мифов должно присутствовать имя собственное – имя персонажа, о котором будет миф. Ироничен и трансформированный автором мифологический сюжет. Он оборачивается иронией на человечество советских времён. Шутит автор и описывая Пегаса, который «жуёт, роняя то слово, то букву, то слог». Употребление глагола «жует» применительно к мифологическому персонажу вызывает смех. В описании Парнаса как места, где рождается литература, тоже чувствуется доля иронии: «Меж строк с тонких стеблей гляделись махрово – расплывшиеся кляксы». Автор обращается к читателям, называя их «вундеркиндами». Ясно видно, что автор подшучивает над читателями, которые «почему-то» не знают о том, чем закончился «Граевый миф.

Автор обращается к читателям, называя их «вундеркиндами». Ясно видно, что автор подшучивает над читателями, которые «почему-то» не знают о том, чем закончился «Граевый миф.

Итак, рассказ «Грайи», несмотря на всю нереальность сюжета, имеет прямое отношение к современной автору советской действительности. Здесь высмеивается установление в Советском Союзе строгого порядка даже в такой сфере деятельности, как творчество. Дисгармоничность, «перевёрнутость советского мира воплощается в метафоре: «грайеглазые» люди видят небо внизу, а землю вверху. Искусство обесценивается, становится продажным. Проводится параллель между экспериментами Мичурина с природой и экспериментами с поэзией («сращивание рифм», а также опыты врачей с глазным яблоком и впоследствии с людьми). Произведение содержит в себе целостную сюжетную линию, которая включает в себя части, написанные в совершенно разных манерах. В то же время, все части произведения связаны между собой и зависят друг от друга: убрав одну часть, мы не поймём следующей. В первой части мифическая история о грайях как будто бы остаётся в прошлом, а автор к ней больше не возвращается, потом выясняется, что миф – это не миф, а, скорее, легенда, которая объясняет будущее, на самом деле – советское настоящее. Получается, что основой для дальнейших событий, происходящих уже с реальным миром, служит история грай. Кржижановский использует разные жанры, совмещая их в одном произведении. Вроде как он описывает совершенно реальный мир советского времени, но вплетает в рассказ нереальные образы «грайеглазых людей». Ведь сюрреализм- это сверхреальность, то есть вполне реальный мир описывается через нереальные образы.

В первой части мифическая история о грайях как будто бы остаётся в прошлом, а автор к ней больше не возвращается, потом выясняется, что миф – это не миф, а, скорее, легенда, которая объясняет будущее, на самом деле – советское настоящее. Получается, что основой для дальнейших событий, происходящих уже с реальным миром, служит история грай. Кржижановский использует разные жанры, совмещая их в одном произведении. Вроде как он описывает совершенно реальный мир советского времени, но вплетает в рассказ нереальные образы «грайеглазых людей». Ведь сюрреализм- это сверхреальность, то есть вполне реальный мир описывается через нереальные образы.

Сигизмунд Кржижановский «Грайи»

Аполлодор «Мифологическая библиотека»

Роберт Грейвс «Мифы древней Греции»

Виды Parnassius smintheus — Скалистые горы Парнас — Ходжес # 4155.2

Синонимы и другие таксономические изменения

Parnassius smintheus E. Doubleday, 1847. Типовая местность: «Скалистые горы»; определяется как «окрестности Рок-Лейк, [около Джаспера] Альберты (53o27’N, 118. o16’W)» Дж. Шепардом (1984), Quaest. Энтомол. 20 (1): 40-41.

o16’W)» Дж. Шепардом (1984), Quaest. Энтомол. 20 (1): 40-41.Расшифровка имен

Сминфей (Σμινθευς) — одно из имен, используемых для Аполлона в Древней Греции.

Числа

Бабочки Америки перечислены 8 подвидов, все в нашей области: sternitzkyi McDunnough, 1937

Олимпианна Бердик, 1941

yukonensis Eisner, 1969

smintheus E.Даблдей, 1847

magnus W. G. Wright, 1905

maximus Bryk & Eisner, 1937

sayii W. H. Edwards, 1863

pseudorotgeri Eisner, 1966

Parnassius behrii W.H. Edwards, 1870 [= P. smintheus behrii (W.H. Edwards) Dyar, 1903 ] — по-разному рассматривается как подвид или (особенно в калифорнийских обработках бабочек) как отдельный вид.

Размер

Размах крыла: 1 3/4 — 2 1/2 дюйма (4,5 — 6,4 см). (1)

Идентификация

Антенна имеет чередующиеся черные и белые кольца._1600_800_90_s_c1.jpg) Верхняя сторона переднего крыла самок и большинства самцов с 2 красными или желтыми пятнами за пределами клетки. У некоторых самцов эти пятна черные. (1)

Верхняя сторона переднего крыла самок и большинства самцов с 2 красными или желтыми пятнами за пределами клетки. У некоторых самцов эти пятна черные. (1)

Часто называют Parnassius phoebus , близкородственный евразийский вид. Многие считают, что все североамериканские популяции принадлежат к этому виду, многие предпочитают их разделять.Некоторые авторы разделяют североамериканские популяции более чем на один вид; обычно две или три, причем самые северные популяции включаются в P. phoebus , а остальные в P. smintheus ; или популяции Сьерра-Невады могут быть разделены как Parnassius behrii . Эти региональные «виды» лучше всего различаются по месту их обитания.

Диапазон

горы от Калифорнии, Юты и Нью-Мексико к северу до южного Юкона. (1)

Среда обитания

Открытые леса, луга, луга.(1)

Сезон

Один полет июнь-август. (1)

Корм

Хозяева гусениц: Виды очитков ( Sedum ) семейства Crassulaceae.

Возможно, также Saxifraga в семействе Saxifragaceae, хотя не зарегистрировано для североамериканских популяций.

Корм для взрослых: нектар из цветов, часто предпочитаемый Sedum и Asteraceae. (1)

Life Cycle

Самцы патрулируют близко к земле в поисках восприимчивых самок.Самки откладывают яйца поодиночке практически на любой поверхности. Гусеницы питаются листьями, иногда цветами и плодами. Зимуют как яйца. (1)

Замечания

Популяции из высокогорных и северных широт обычно темнее и меньше по размеру.

Скалистый парнас (Parnassius smintheus)

Именование

»П. smintheus » имеет следующие подвиды:⤷ » P. с. magnus » Райт, 1905: штат Вашингтон,

⤷ » П. с. olympiannus » Burdick, 1941: Олимпийские горы, остров Ванкувер

⤷ » П.с. pseudorotgeri » Eisner, 1966: Colorado

⤷ » P. с. sayii » Эдвардс, 1863

⤷ » П. с. smintheus » Doubleday, 1847

⤷ » П.

с. sternitzkyi » McDunnough, 1936: Северная Калифорния

с. sternitzkyi » McDunnough, 1936: Северная Калифорния ⤷ » П. с. xanthus » Ehrmann, 1918: штат Вашингтон,

⤷ » П. с. yukonensis » Eisner, 1969: Южный Юкон, Британская Колумбия » П. smintheus » часто ошибочно определяют как » Parnassius phoebus », который является близкородственным голарктическим видом. Некоторые исследователи также склонны разделять североамериканскую популяцию бабочек на два или три вида.Обычно самые северные популяции считаются частью P. phoebus », а остальные — » P. Сминтеус ». Эти региональные виды лучше всего отличить по месту их обитания.

⤷ » стр. phoebus ‘

⤷’ ‘П. clodius »

⤷ » П. эверсманни ‘

Статус

»П. smintheus » в настоящее время в изобилии в Скалистых горах, но близкородственные виды ‘Parnassius apollo’ и ‘Parnassius mnemosyne’ находятся под угрозой исчезновения в Европе из-за потери среды обитания и изоляции популяции.Эти явления начинают угрожать » П. smintheus ». Из-за тушения пожаров и, возможно, глобального потепления, линия деревьев выросла, а площади лугов уменьшились более чем на 78% с 1952 года. Вероятно, будет меньше мест кормления личинок этого вида, поскольку линия деревьев продолжает расти, поскольку они предпочитают кормиться подальше от него. Усилия по сохранению лучше всего были бы направлены на сохранение оставшейся среды обитания и содействие связям между существующими популяциями. Связь можно поддерживать, предотвращая вторжение в лес и поддерживая безлесные коридоры между участками.

Вероятно, будет меньше мест кормления личинок этого вида, поскольку линия деревьев продолжает расти, поскольку они предпочитают кормиться подальше от него. Усилия по сохранению лучше всего были бы направлены на сохранение оставшейся среды обитания и содействие связям между существующими популяциями. Связь можно поддерживать, предотвращая вторжение в лес и поддерживая безлесные коридоры между участками.Parnassius smintheus уязвим к перепадам температуры в результате изменения климата. В частности, теплые ноябрь, а также кратковременные экстремальные температуры в ноябре связаны с наибольшим сокращением численности населения. Кратковременная теплая погода в ноябре может вызвать преждевременное вылупление яиц, личинки которых погибнут, когда восстановятся нормальные зимние температуры.

Поведение

Самцы этого вида часто плохо различимы по зрению, поэтому они исследуют все летающие или сидящие объекты примерно такого же размера и цвета, как у самок своего вида. Они в первую очередь идентифицируют самок по светлой окраске, поэтому они охотятся за маленькими голубыми ликаенидами так же, как за большими белыми бабочками, но, как правило, игнорируют более темных бабочек, таких как рябчики. Самцы выходят из куколок раньше самок, чтобы патрулировать недавно появившихся самок на большой территории. Они патрулируют, пролетая над большими территориями, а затем исследуют отдыхающих или летающих самок, обнаружив их. Самцы непрерывно летают на большие расстояния в поисках самок, останавливаясь только для того, чтобы погреться или поесть.У вида нет ухаживания. Скорее, самцы просто ныряют на самку, найдя ее, и заставляют ее приземлиться, если ее еще нет, и насильственно пытаются спариться. Это успешно, если она еще не спарилась, но обычно безуспешно, если она уже спаривалась из-за брачной пробки, небольшой восковой пробки, нанесенной самцом на брюшную полость самки, чтобы предотвратить спаривание в будущем. Неудачные спаривания могут длиться час или больше, прежде чем самка сбежит.

Они в первую очередь идентифицируют самок по светлой окраске, поэтому они охотятся за маленькими голубыми ликаенидами так же, как за большими белыми бабочками, но, как правило, игнорируют более темных бабочек, таких как рябчики. Самцы выходят из куколок раньше самок, чтобы патрулировать недавно появившихся самок на большой территории. Они патрулируют, пролетая над большими территориями, а затем исследуют отдыхающих или летающих самок, обнаружив их. Самцы непрерывно летают на большие расстояния в поисках самок, останавливаясь только для того, чтобы погреться или поесть.У вида нет ухаживания. Скорее, самцы просто ныряют на самку, найдя ее, и заставляют ее приземлиться, если ее еще нет, и насильственно пытаются спариться. Это успешно, если она еще не спарилась, но обычно безуспешно, если она уже спаривалась из-за брачной пробки, небольшой восковой пробки, нанесенной самцом на брюшную полость самки, чтобы предотвратить спаривание в будущем. Неудачные спаривания могут длиться час или больше, прежде чем самка сбежит. Если самка невосприимчива к спариванию, она может плотно закрыть свои крылья, когда самец приближается, чтобы ее не заметили.

Если самка невосприимчива к спариванию, она может плотно закрыть свои крылья, когда самец приближается, чтобы ее не заметили.Среда обитания

Ареал бабочки базируется в основном в Скалистых горах, которые простираются на Канаду и Соединенные Штаты. Сюда входят горные районы Юкона, Аляски и Британской Колумбии в Канаде, а также южнее Нью-Мексико в США. » стр. smintheus » часто можно встретить на альпийских и субальпийских лугах. Установлено, что самцы этого вида предпочитают луга с большим обилием нектарных цветов и большим количеством растения-хозяина Sedum lanceolatum.Они также предпочитали луга с большим количеством самок их вида. Самцы могут пробовать два или более луга, чтобы получить информацию об их относительном качестве. Было высказано предположение, что это предпочтение самцов лугам с большим количеством пищевых ресурсов может быть связано с их повышенными потребностями в энергии, поскольку они проводят гораздо больше времени в полете, чем самки. Напротив, бабочки-самки не отдавали предпочтения лугам с большим количеством нектарных цветов или растений-хозяев или большему количеству самцов.

Напротив, бабочки-самки не отдавали предпочтения лугам с большим количеством нектарных цветов или растений-хозяев или большему количеству самцов.

Репродукция

Личинка завершает пять возрастов перед окукливанием, развиваясь в течение примерно 10–12 недель.Личинка первого возраста имеет черное тело с множеством волосков и тускло-черную голову. Поскольку личинка питается своим растением-хозяином, S. lanceolatum », он выделяет в своем теле сарментозин растения, в результате чего личинка становится неприятной для хищников. Заметные желтые отметины появляются на теле после второго возраста, предупреждая хищников, поскольку личинка накапливает более высокие уровни сарментозина. Личинка пятого возраста черная, с множеством коротких тонких черных волосков по всему телу. У него два боковых и два спинных ряда ярко-желтых пятен.У него есть небольшая бледно-желтая рудиментарная осметрия — особый орган сразу за головой, напоминающий щупальца. Поскольку они не всегда могут вылупляться вблизи своего корма, у личинок есть быстрый способ поиска по направлению. Они, как правило, быстро питаются личинками растения-хозяина, а затем перемещаются в место для купания на открытом грунте на расстоянии до нескольких метров для терморегуляции. Если их потревожить, личинки резко дергаются, затем падают на землю в поисках укрытия и могут выпустить дурно пахнущий химикат коричневого цвета.

Они, как правило, быстро питаются личинками растения-хозяина, а затем перемещаются в место для купания на открытом грунте на расстоянии до нескольких метров для терморегуляции. Если их потревожить, личинки резко дергаются, затем падают на землю в поисках укрытия и могут выпустить дурно пахнущий химикат коричневого цвета.Продукты питания

Основным личиночным растением-хозяином является Sedum lanceolatum, очиток копьевидный, многолетний суккулент с желтыми цветками, распространенный в скалистых местообитаниях на западе Северной Америки.Личинки кормовых растений могут реже включать другие виды очитков, в том числе S. divergens, S. oreganum, S. stenopetalum » и » S. Integrifolium ». Кормовые растения, как правило, больше всего растут на крутых, хорошо дренированных, гравийных склонах. Чаще всего их можно найти на высоте 20–40 метров над линией деревьев. Травоядные животные редко кормятся S. lanceolatum », потому что он производит сдерживающий цианогликозид, сарментозин, поэтому существует небольшой риск того, что личинки станут жертвами случайной добычи в результате проглатывания пищевого растения.Личинки также изолируют сарментозин из растений в своих телах для собственной защиты. Однако было обнаружено, что если S. lanceolatum » растение физически повреждено механическими средствами, личинки, питающиеся им, имеют сниженную скорость роста, возможно, из-за индуцированной защиты самим растением. В то время как повреждение насекомыми не вызывает защиты растений, повреждение от кормления личинками действительно вызывает защиту растения. Следовательно, личинки часто спешат покормиться, а затем переключаются на другое растение-хозяин в пределах временного окна, обеспечивающего высочайшее качество питания.Личинки обычно кормятся и покидают растение менее чем за полчаса. С ноября по февраль листья их кормового растения смертельно токсичны для личинок, но в остальное время года личинки питаются и развиваются нормально. Если снег тает до марта, из яиц вылупляются яйца, в то время как корм для личинок все еще токсичен, и личинки погибают.

Хищники

Вид сталкивается с хищниками на всех этапах жизни. Яйца в основном умирают от травоядных млекопитающих, питающихся растением-хозяином.Население Дивиденд-Маунтин около Пентиктона, Британская Колумбия, составляет примерно половину того размера, который способна поддерживать среда обитания, из-за крупного рогатого скота, который пасется на этой территории после того, как произошла откладка яиц. Птицы — самые важные хищники личинок и взрослых бабочек, а также мелких млекопитающих, таких как мыши, бурундуки и белки. Бурундуки отнесут бабочек обратно к своим местам кормления, а затем отрежут крылья, чтобы съесть тело. Пауки, плетущие круги, являются серьезными хищниками взрослых бабочек, как и множество других насекомых-хищников.Муравьи — «частичные хищники» взрослых, поскольку муравьи отрезают края крыльев для еды, пока бабочки отдыхают.Артикул:

Некоторые фрагменты текста автоматически анализируются из Википедии.

Парнасские Скалистые горы (Parnassius smintheus)

Парнасские Скалистые горы (Parnassius smintheus) Встречается в горных регионах от Аризоны до северо-запада Канады, в основном вдоль цепи Скалистых гор.| Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt.Baldy, Missoula Co, MT 15 июля 2013 г. Черно-белые усики с полосами помогают отделить этот таксон от Clodius Parnassian, чьи усики сплошного черного цвета. |

| Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt. Baldy, Missoula Co, MT 30 июня 2014 г. | Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt.Baldy, Missoula Co, MT 30 июня 2014 г. |

| Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt. Baldy, Missoula Co, MT 30 июня 2014 г. | Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt. Baldy, Missoula Co, MT 30 июня 2014 г. |

| Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt.Baldy, Missoula Co, MT 30 июня 2014 г. | Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt. Baldy, Missoula Co, MT 30 июня 2014 г. |

| Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt. Baldy, Missoula Co, MT 30 июня 2014 г. | Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt.Baldy, Missoula Co, MT 1 июля 2014 г. |

| Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt. Baldy, Missoula Co, MT 2 июля 2014 г. | Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt. Baldy, Missoula Co, MT 2 июля 2014 г. |

| Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt.Baldy, Missoula Co, MT 2 июля 2014 г. | Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt. Baldy, Missoula Co, MT 2 июля 2014 г. |

| Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt. Baldy, Missoula Co, MT 2 июля 2014 г. | Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt.Baldy, Missoula Co, MT 2 июля 2014 г. |

| Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt. Baldy, Missoula Co, MT 2 июля 2014 г. | Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt. Baldy, Missoula Co, MT 2 июля 2014 г. |

| Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt.Baldy, Missoula Co, MT 2 июля 2014 г. | Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt. Baldy, Missoula Co, MT 2 июля 2014 г. |

| Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt. Baldy, Missoula Co, MT 2 июля 2014 г. | Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt.Baldy, Missoula Co, MT 2 июля 2014 г. |

| Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt. Baldy, Missoula Co, MT 2 июля 2014 г. | Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt. Baldy, Missoula Co, MT 2 июля 2014 г. |

| Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt.Baldy, Missoula Co, MT 4 июля 2014 г. | Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt. Baldy, Missoula Co, MT 4 июля 2014 г. |

| Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt. Baldy, Missoula Co, MT 3 июля 2014 г. | Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt.Baldy, Missoula Co, MT 9 июля 2014 г. |

| Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt. Baldy, Missoula Co, MT 26 июля 2014 г. | Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt. Baldy, Missoula Co, MT 26 июля 2014 г. |

| Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt.Baldy, Missoula Co, MT 2 июля 2014 г. | Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt. Baldy, Missoula Co, MT 9 августа 2014 г. |

| Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt. Baldy, Missoula Co, MT 30 июня 2015 г. | Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt.Baldy, Missoula Co, MT 18 июня 2015 г. |

| Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt. Baldy, Missoula Co, MT 15 июня 2015 г. |

| Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt. Baldy, Missoula Co, MT 1 июля 2015 г. |

| Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Перевал Лемхи, MT 20 июля 2014 г. | Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Красная гора, Lewis & Clark CO., MT 15 июля 2015 |

| Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt. Baldy, Missoula Co, MT 20 мая 2015 г. |

| Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt. Baldy, Missoula Co, MT 30 июня 2014 г. Нектаринг очитка, гусеничного пищевого растения. |

| Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) Mt. Baldy, Missoula Co, MT 9 июня 2014 г. Сопряженная пара |

| Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) гусеница Mt. Baldy, Missoula Co, MT 19 мая 2014 г. |

| Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) гусеница Mt.Baldy, Missoula Co, MT 19 мая 2014 г. Питание узколепестковым очитком (Sedum stenopetalum) . |

| Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) гусеница Mt. Baldy, Missoula Co, MT 19 мая 2014 г. Питание узколепестковым очитком (Sedum stenopetalum) . |

| Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus magnus) гусеница Mt.Baldy, Missoula Co, MT 19 мая 2014 г. Питание узколепестковым очитком (Sedum stenopetalum) . | |

Колорадо Скалистые горы Парнасцы

| Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus sayi) Флориссант, Теллер Ко., Колорадо 6 июля 2016 г. |

| Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus sayi) Флориссант, Teller Co., CO 6 июля 2016 |

| Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus sayi) Флориссант, Теллер Ко., Колорадо 6 июля 2016 г. |

| Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus sayi) Флориссант, Теллер Ко., Колорадо 7 июля 2016 г. |

| Скалистые горы Парнас (Parnassius smintheus sayi) Флориссант, Teller Co., CO 6 июля 2016 |

Бабочки Северной Каролины | Североамериканские бабочки | Страница Джеффа Природа

Создано … 26 июля 2013 г. | [email protected]

Северо-западные бабочки: Поздние бабочки

Сезон бабочек подходит к концу, но на северо-западе все еще летают несколько видов, особенно в горах. Я слышал сообщения о большом количестве больших блестящих Fritillaries ( Argynnis cybele ), летающих в горах к северу от Элленсбурга, и лично наблюдал недавно между Кугуар и смотровой площадкой Windy Ridge к востоку от Mount St.Helens, а также область к западу от Indian Heaven Wilderness.Ищите этих маленьких красоток, когда будете гулять по лесу или отдыхать в походе в течение следующих нескольких недель:

Woodland Skipper — Ochlodes sylvanoides

Эта маленькая оранжевая жемчужина довольно распространена в большинстве мест на Тихоокеанском северо-западе и летает с июня до первых сильных морозов, обычно достигающих пика в августе. Личинки питаются разными травами.

| Woodland Skipper — Ochlodes sylvanoides |

Mountain16

| Клодий Парнас (вверху) и Горный Парнас (внизу) |

Личинки этих бабочек питаются хвоей сосны и иногда ели Дугласа. Самки обычно остаются высоко на деревьях, иногда опускаясь на нектар чертополоха, заячьей кисти и других поздних летних цветов.В годы с высокой численностью населения эти бабочки создают видимость снега в лесах, порхая высоко вокруг деревьев и плывя вниз, чтобы нектар на цветах.

| Сосна белая — Neophasia menapia |

Mariposa Copper16

2 Lyca13ena

Пурпурная медь широко распространена и обычно имеет несколько поколений в год, поэтому это один из немногих видов, встречающихся в конце лета.Их личинки питаются несколькими видами растений, в основном семейством Polygonaceae (спорыши, водоросли и док). Mariposa Coppers гораздо более локализованы, ограничены местами, где произрастают их хозяева Vaccinium видов, таких как черника и дикая клюква. Мне нравится видеть вспышки медно-пурпурного и морозно-коричневого среди кустов, когда я собираю чернику в это время года!

| Пурпурная медь L. helloides (вверху) и Mariposa Copper L.mariposa (внизу) |