Кавказская война 1817-1864 годов — кратко о военных дейтсвиях

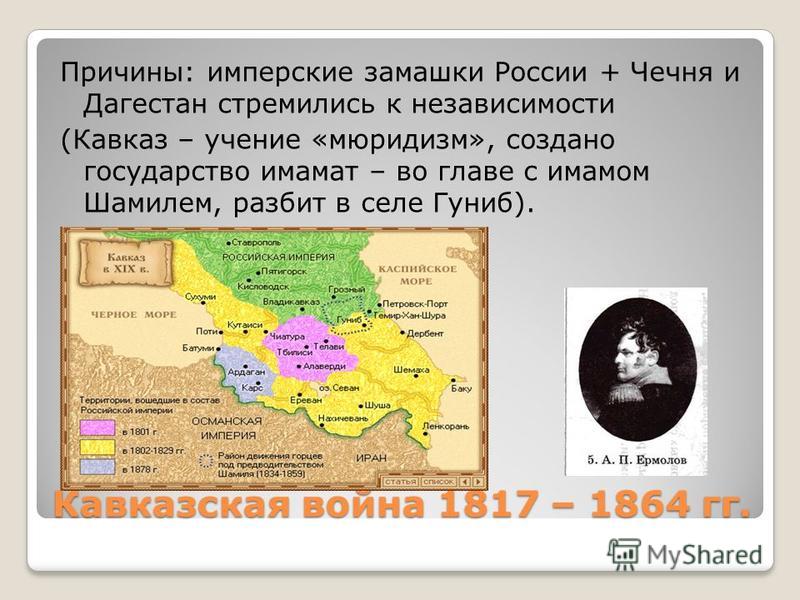

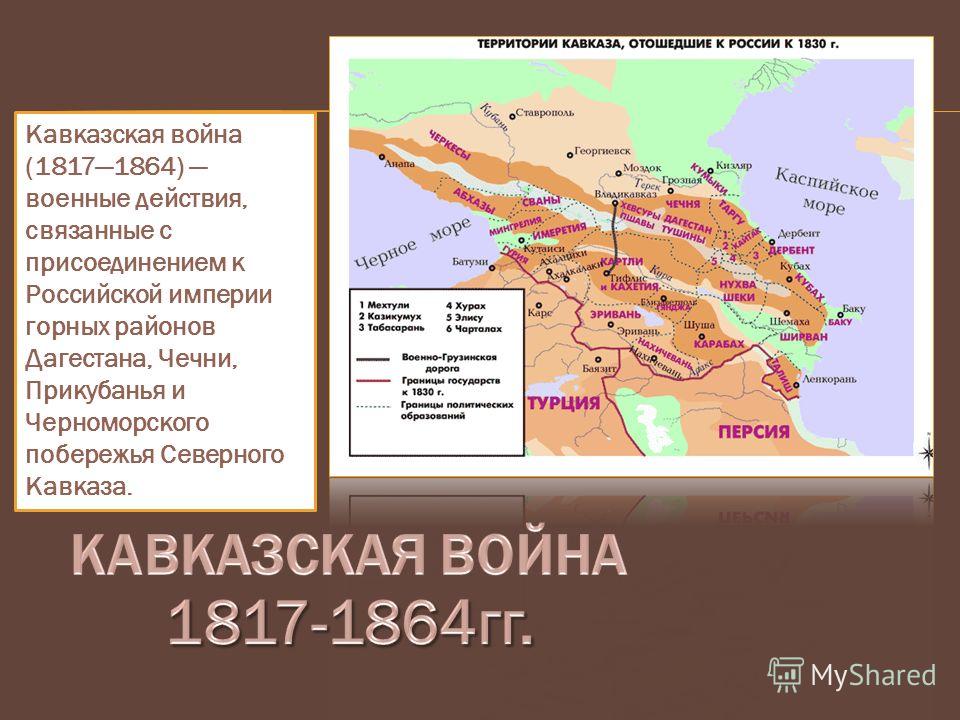

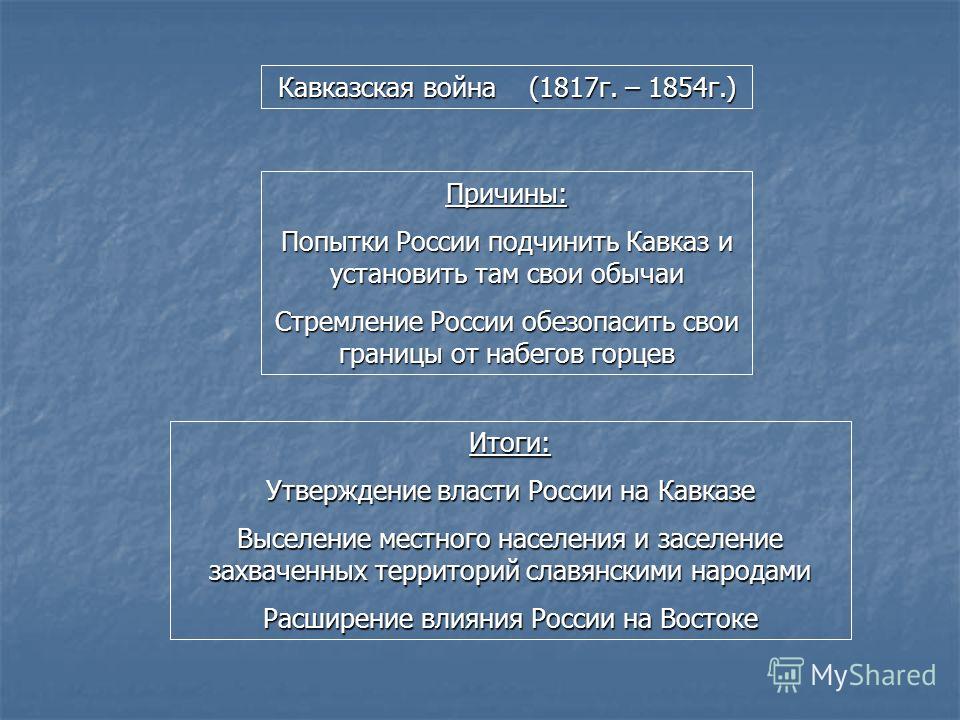

В 1817 году для Российской Империи началась Кавказская война, который продолжалась без малого 50 лет. Кавказ давно был регионом, на который Россия хотела расширить свое влияние, и Александра 1, на фоне успехов внешней политики, решился на данную войну. Предполагалось, что достичь успеха можно будет за несколько лет, но Кавказ стал большой проблемой России на протяжении практически 50 лет. Интересное то, что эту войну застали три российских императора: Александр 1, Николай 1 и Александр 2. Победителем в результате вышла Россия, однако, победа далась большими усилиями. В статье предлагается обзор Кавказской войны 1817-1864 годов, ее причины, ход событий и последствия для России и народов Кавказа.

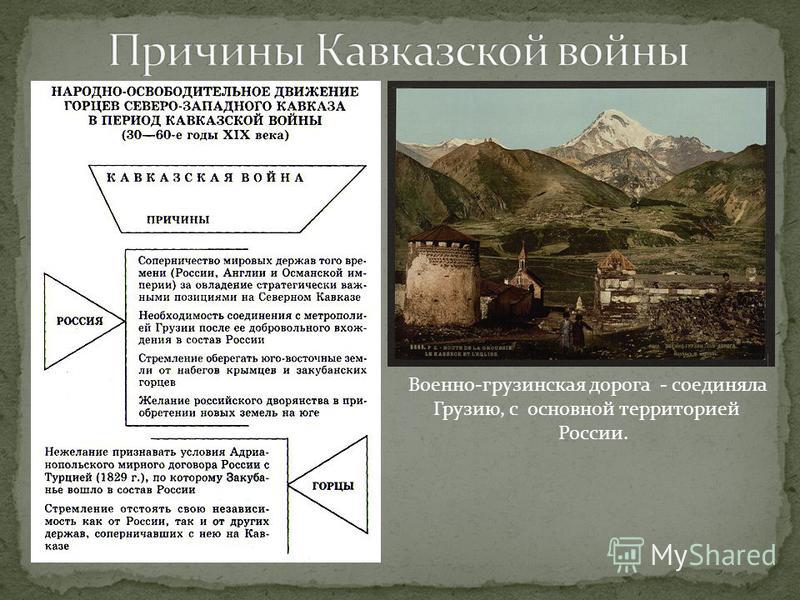

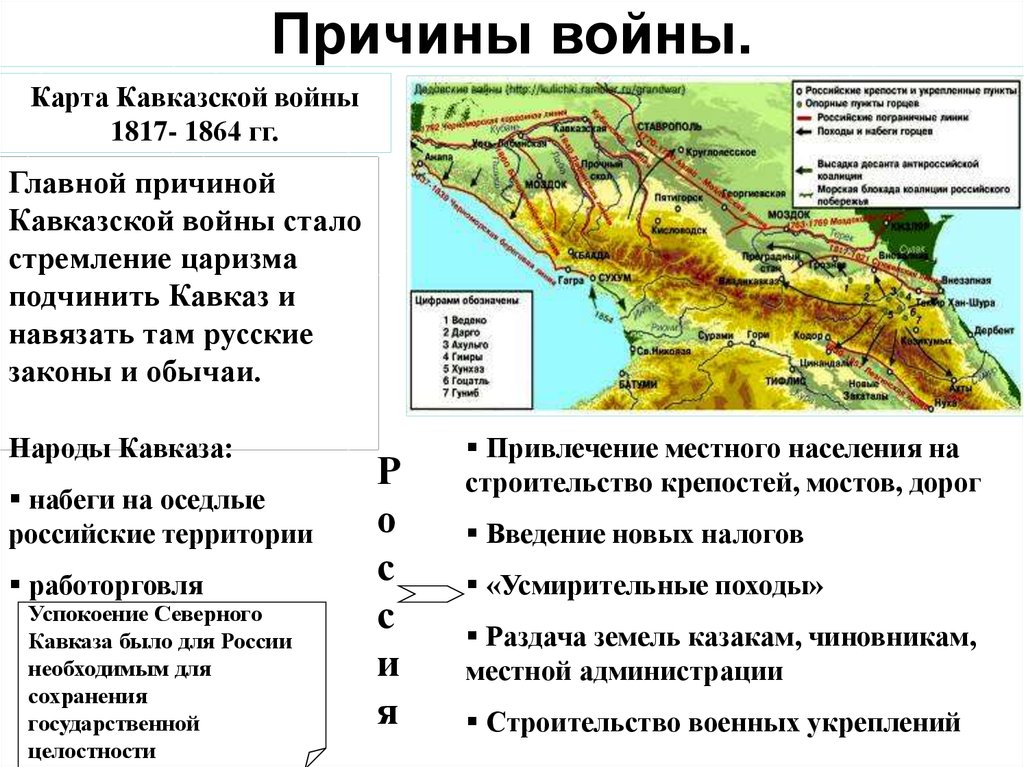

Причины войны

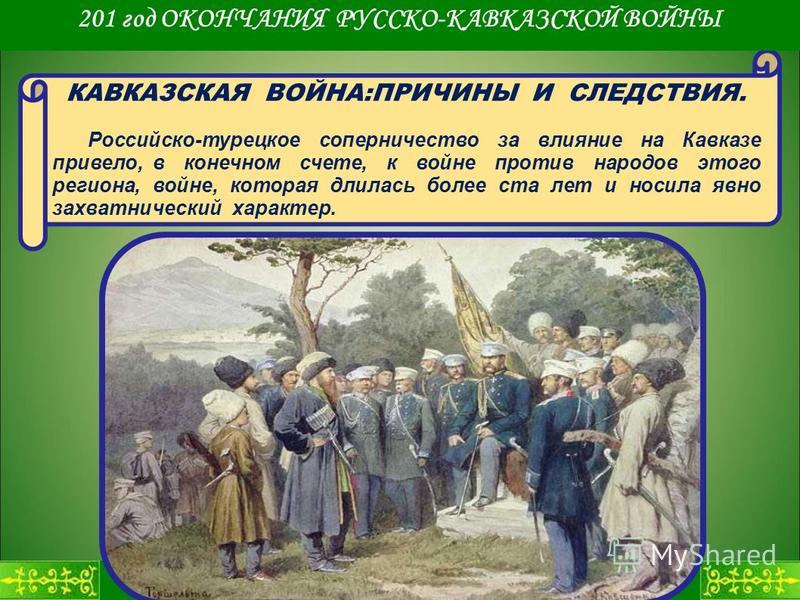

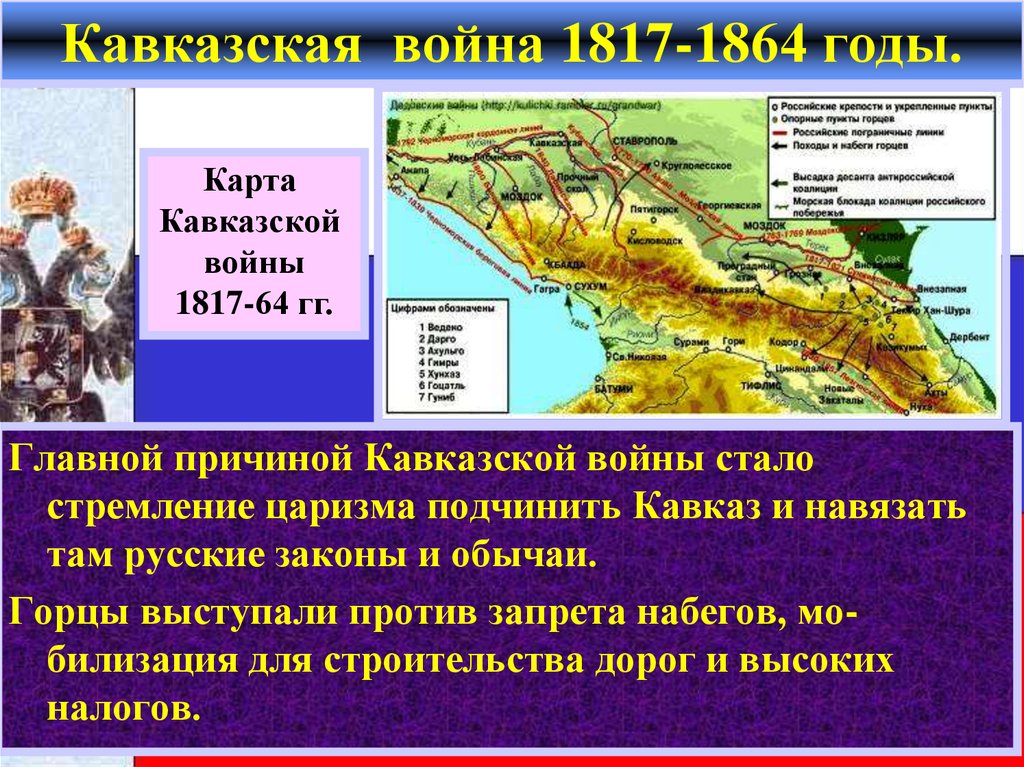

В начале 19 столетия Российская империя активно направляла усилия на захват земель на Кавказе. В 1810 году с ее состав вошло Картли-Кахетинское царство. В 1813 году Российская империя присоединила Закавказские (Азербайджанские) ханства.

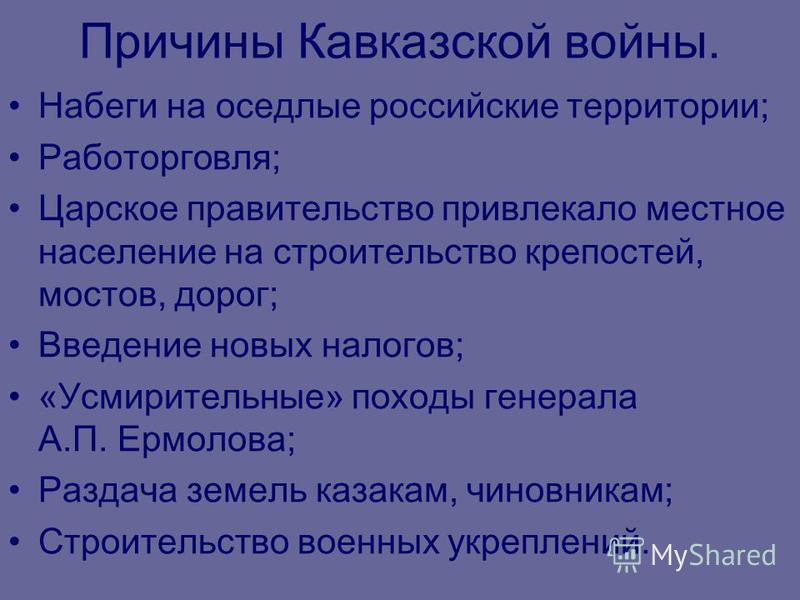

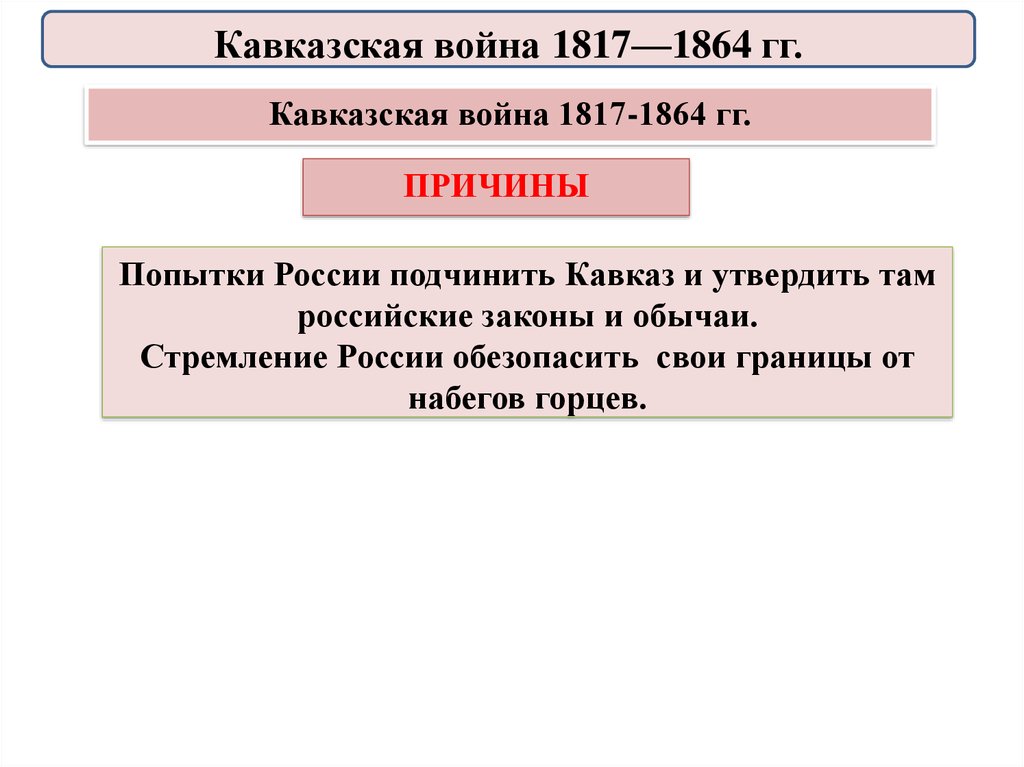

Историки выделяют такие основные причины Кавказской войны:

- Желание Российской империи закрепиться на Кавказе. Причем не просто включить территорию в свой состав, а полностью интегрировать ее, в том числе распространив свое законодательство.

- Нежелание некоторых народов Кавказа, в частности черкесов, кабардинцев, чеченцев и дагестанцев присоединяться к Российской империи, а главное – готовность вести вооруженное сопротивление захватчику.

- Александр 1 хотел избавить свою страну от бесконечных набегов народов кавказа на свои земли.

Дело в том, что еще с начала 19 столетия фиксируются многочисленные нападения отдельных отрядов чеченцев и черкесов на российские территории с целью грабежа, что создавала большие проблемы для пограничных населенных пунктов.

Дело в том, что еще с начала 19 столетия фиксируются многочисленные нападения отдельных отрядов чеченцев и черкесов на российские территории с целью грабежа, что создавала большие проблемы для пограничных населенных пунктов.

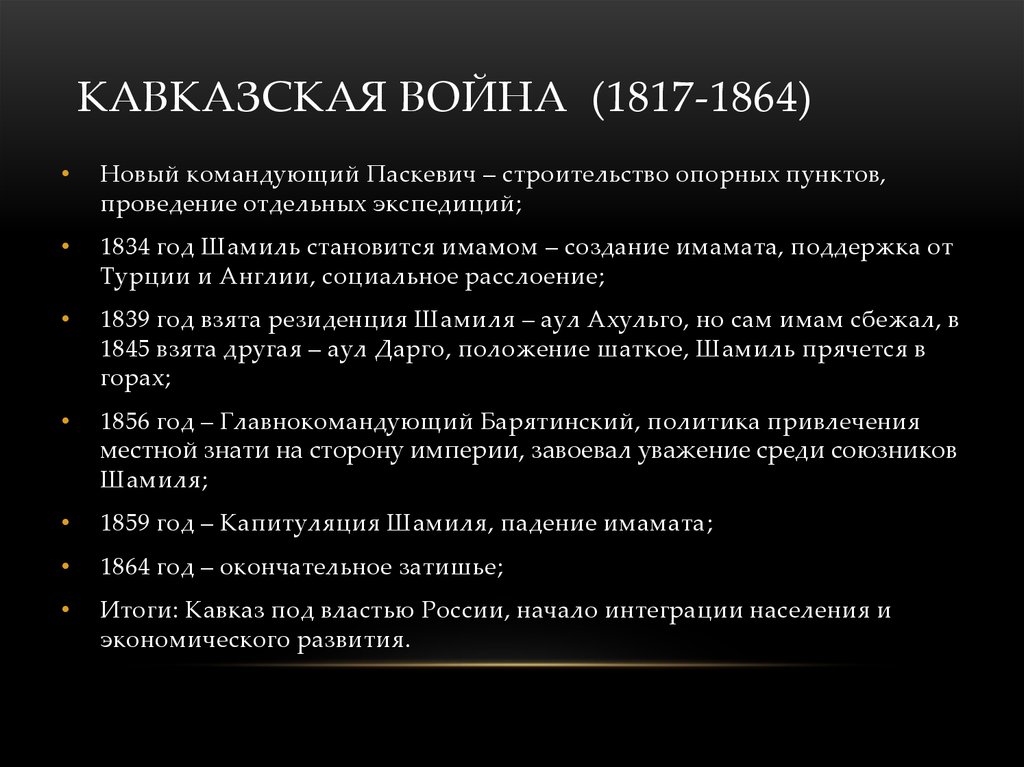

Ход и основные этапы

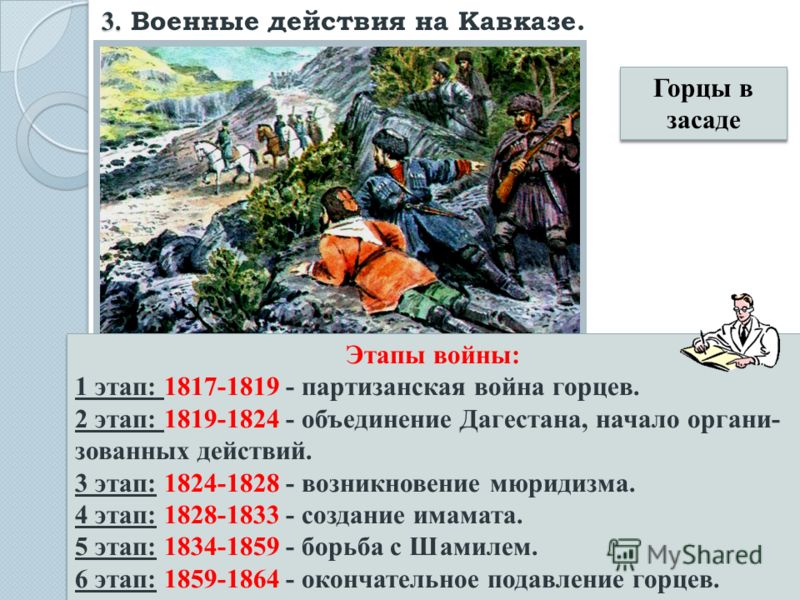

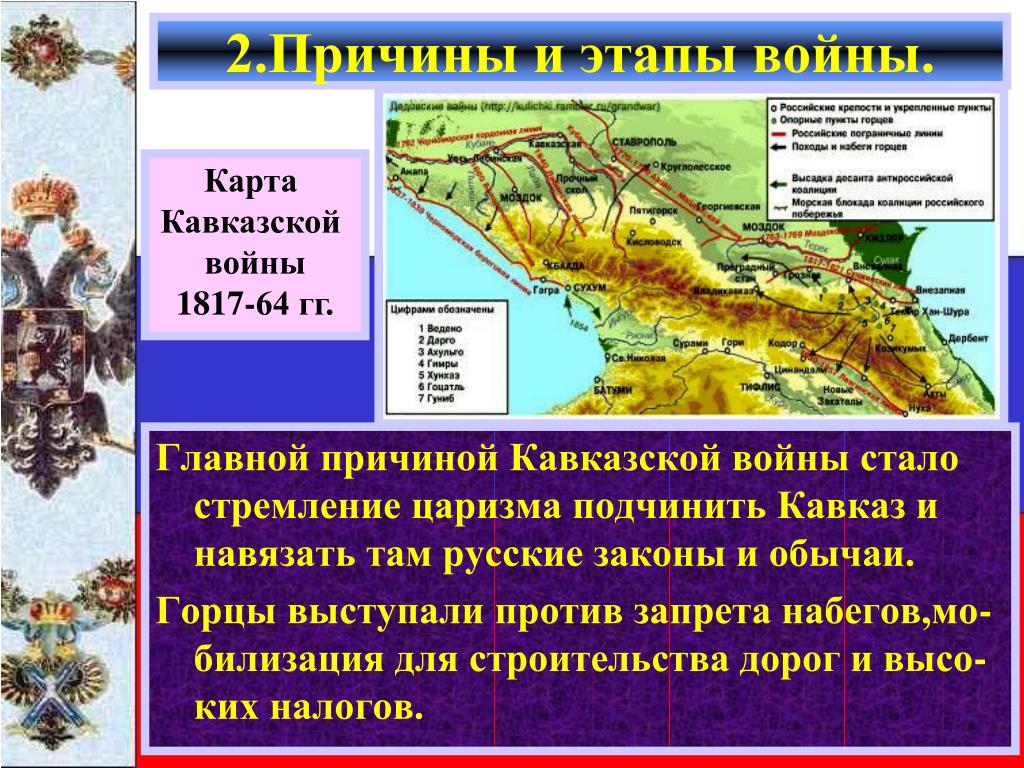

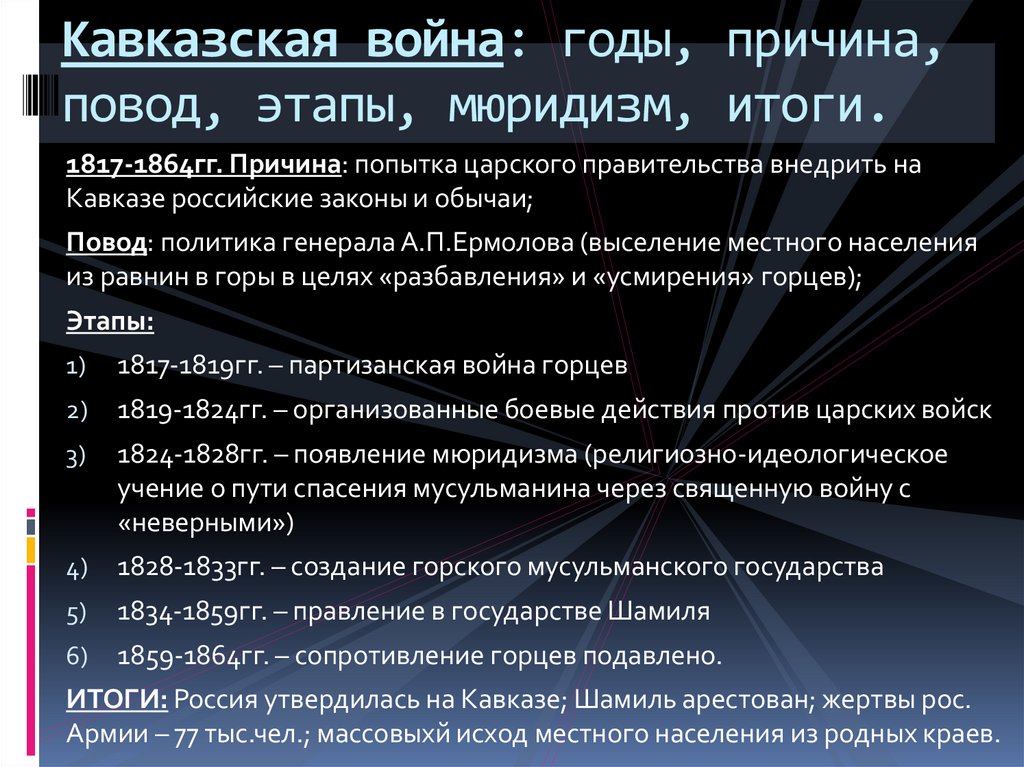

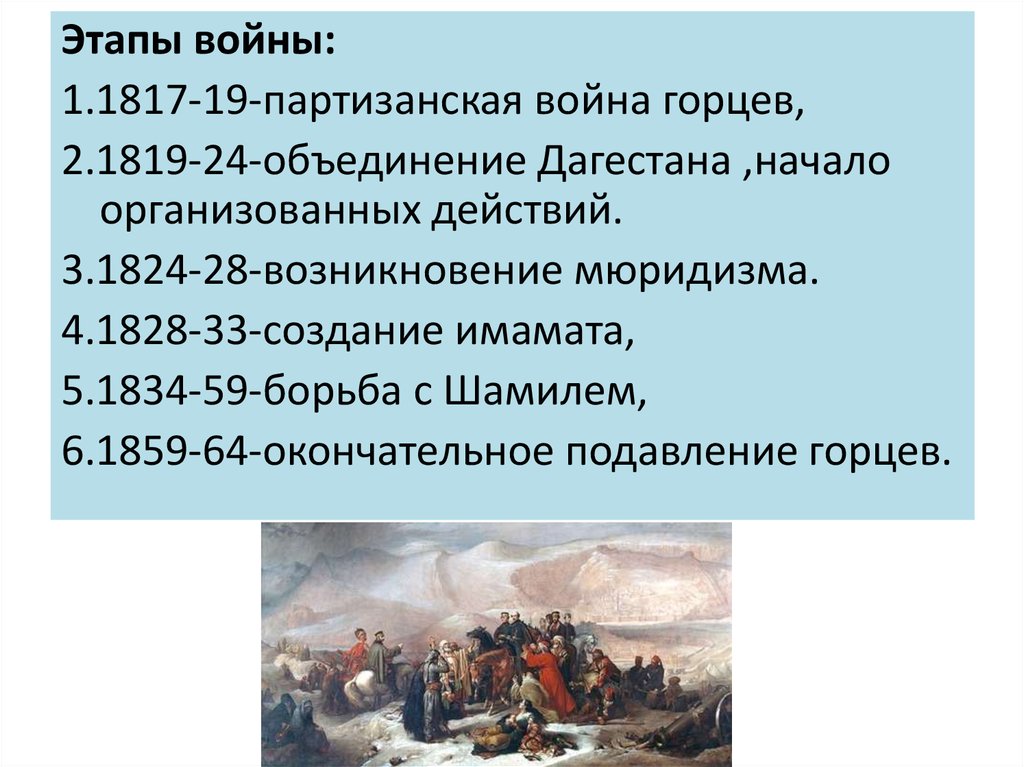

Кавказская война 1817-1864 годов обширное событие, но ее можно разделить на 6 ключевых этапа. Дальше рассмотрим каждый из этих этапов.

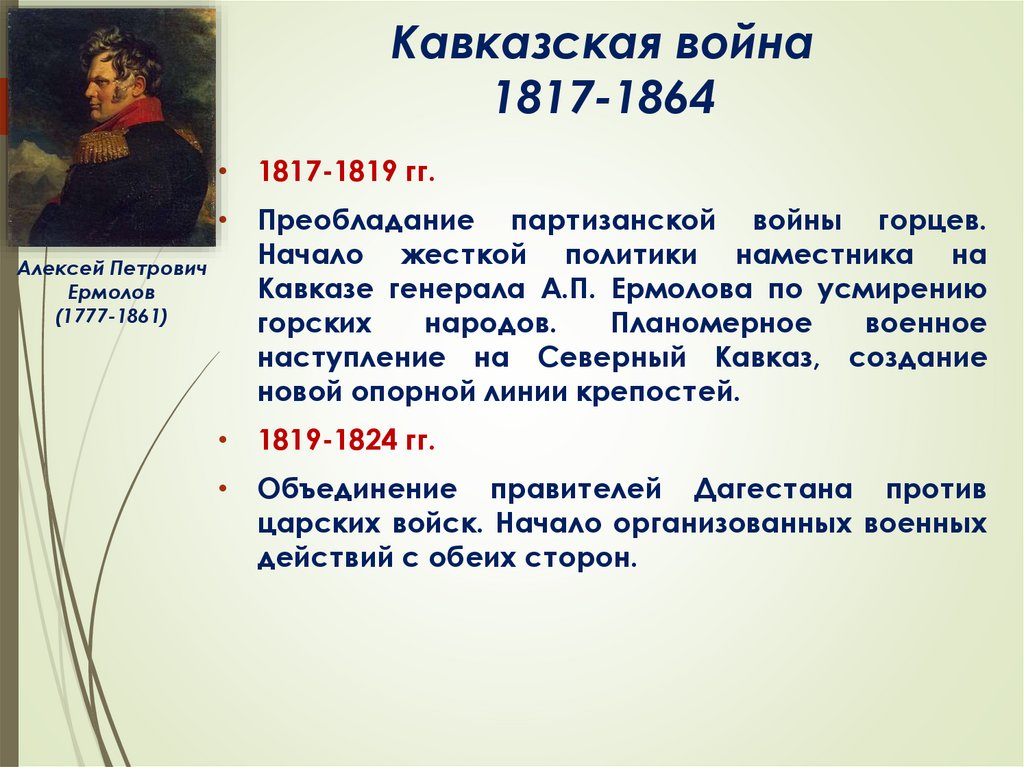

Первый этап (1817-1819)

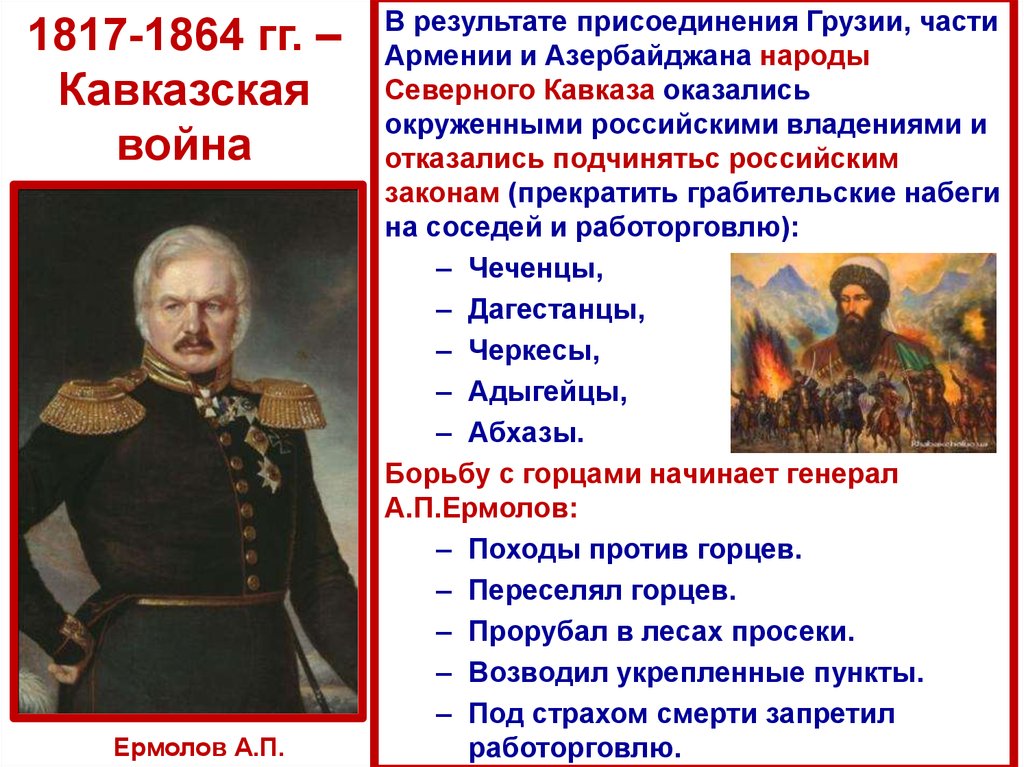

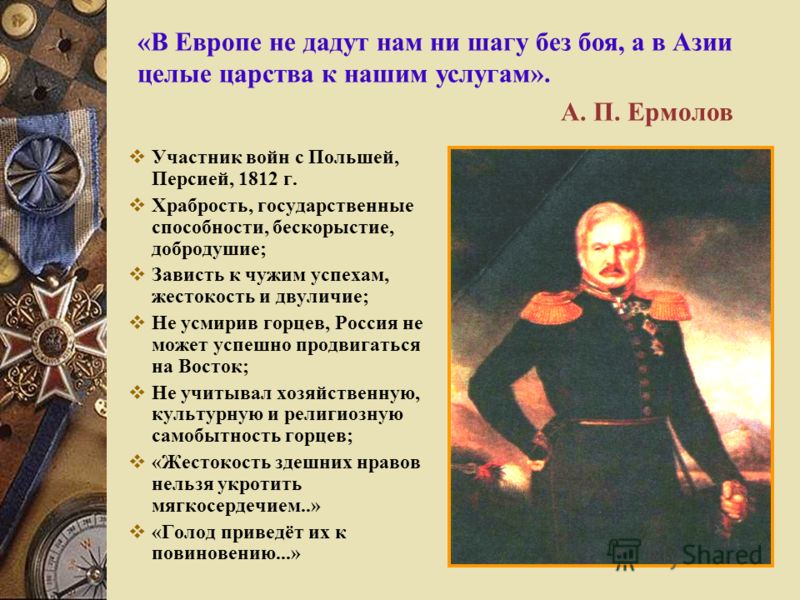

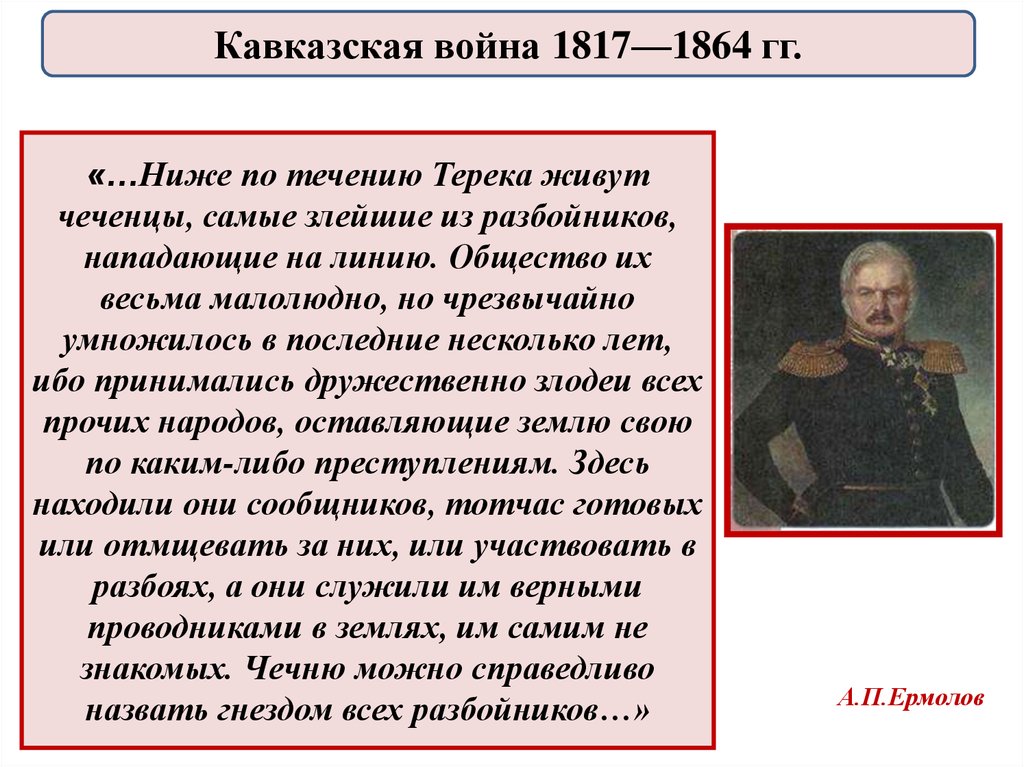

Это период первых партизанских выступлений в Абхазии и Чечне. Окончательно осложнил отношения между Россией и народами Кавказа генерал Ермолов, который начал строить укрепленные крепости для контроля над местными народами, а также приказал переселить горцев на равнины вокруг гор, для более строгого надзора за ними. Это вызвало волну протеста, которая еще больше усилила партизанскую войну и дальнейшее обострение конфликта.

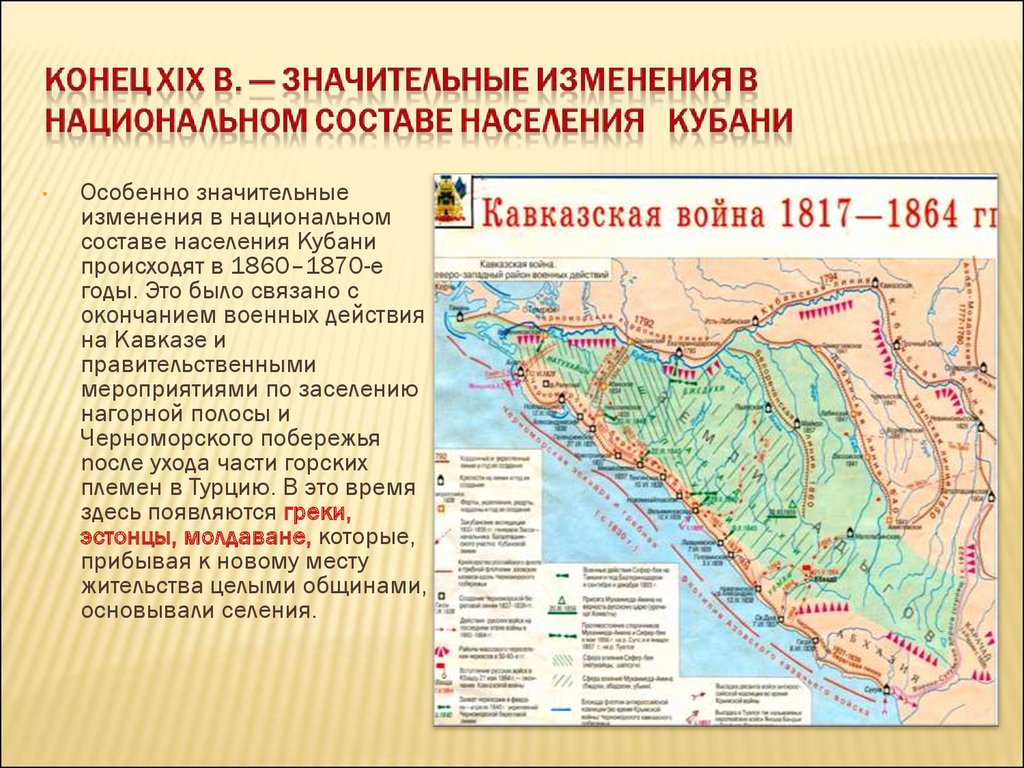

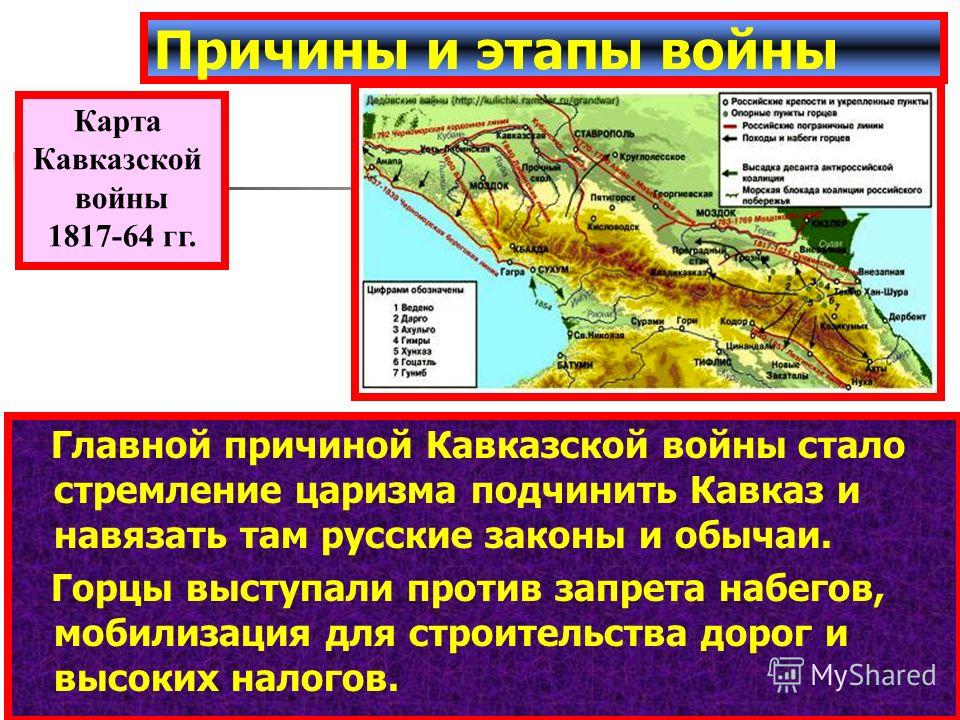

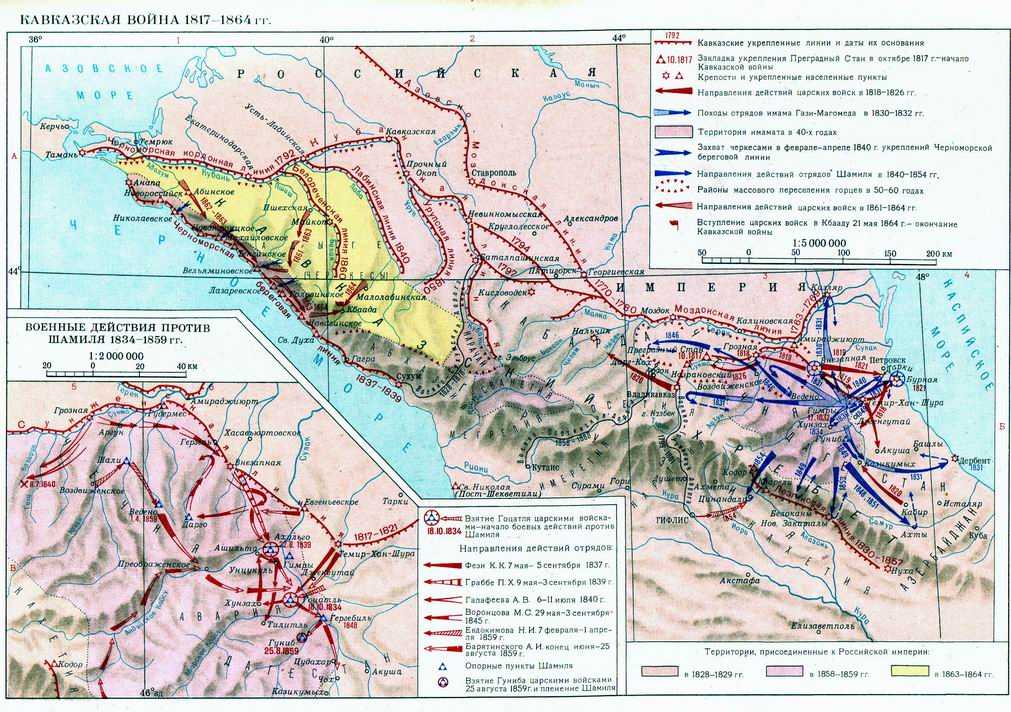

Карта Кавказской войны 1817 1864

Кавказская война 1817-1864 — картаВторой этап (1819-1824)

Этот этап характеризуется договоренностями локальных правящих элит Дагестана в отношении совместных боевых действий против России. Одна из главных причин объединения – Черноморский казачий корпус передислоцировали на Кавказ, что вызвало массовое недовольство кавказцве. Кроме того, в этот период происходят бои в Абхазии между армией генерал-майора Горчакова и местными повстанцами, которые потерпели поражение.

Одна из главных причин объединения – Черноморский казачий корпус передислоцировали на Кавказ, что вызвало массовое недовольство кавказцве. Кроме того, в этот период происходят бои в Абхазии между армией генерал-майора Горчакова и местными повстанцами, которые потерпели поражение.

Третий этап (1824-1828)

Этот этап начинается с восстания Таймазова (Бейбулата Таймиева) в Чечне. Его войска пытались захватить крепость Грозная, однако возле станицы Калиновская лидер повстанцев попал в плен. В 1825 году российская армия также одержала ряд побед над кабардинцами, что привело, к так называемому, усмирению Большой Кабарды. Центр сопротивления полностью переместился на северо-восток, на территорию чеченцев и дагестанцев. Именно на этом этапе возникает течение в исламе «мюридизм». Его основой является обязанность газавата – священной войны. Для горцев война с Россией становится обязанностью и частью религиозного верования. Заканчивается этап в 1827-1828 году, когда был назначен новый командующий кавказского корпуса И.

Мюридизм — исламское учение о пути к спасению путем священной войны — газават. Основа мюризма в обязательном участии в войне против «неверных».

Историческая справкаЧетвертый этап (1828-1833)

В 1828 году происходит серьезное осложнение отношений горцев и российской армии. Местные племена создают первое горское независимое государство в годы войны – имамат. Первый имам – Гази-Мухаммед, основатель мюридизма. Он первый, кто объявил России газават, однако в 1832 году погиб в ходе одного из сражений.

Пятый этап (1833-1859)

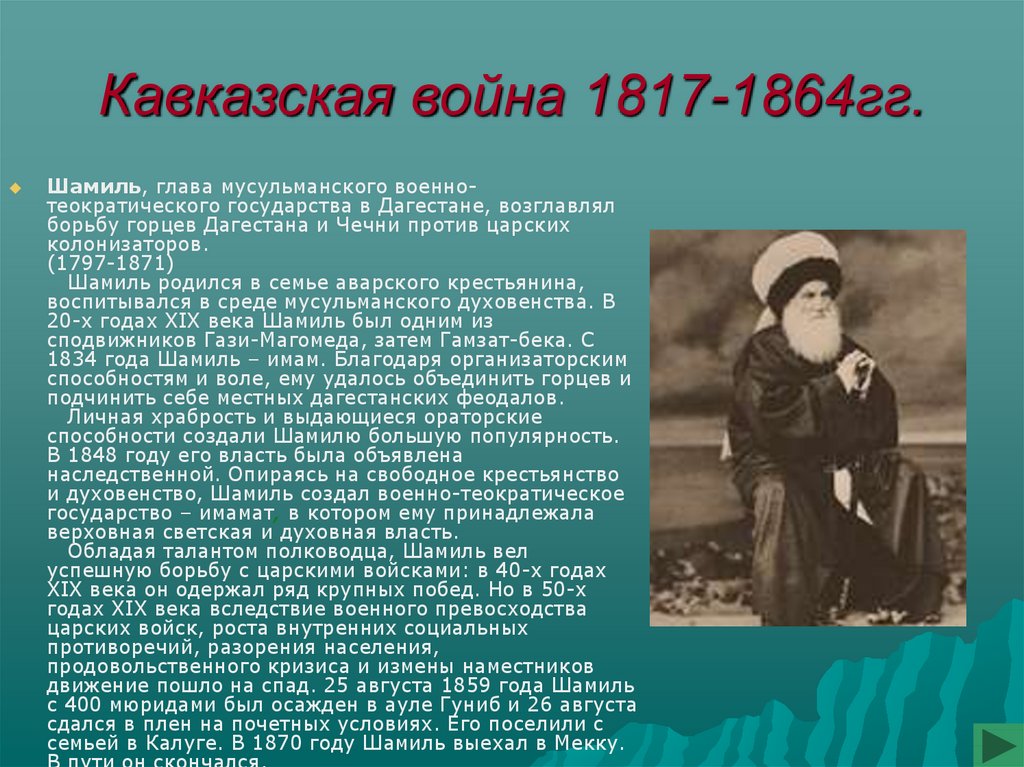

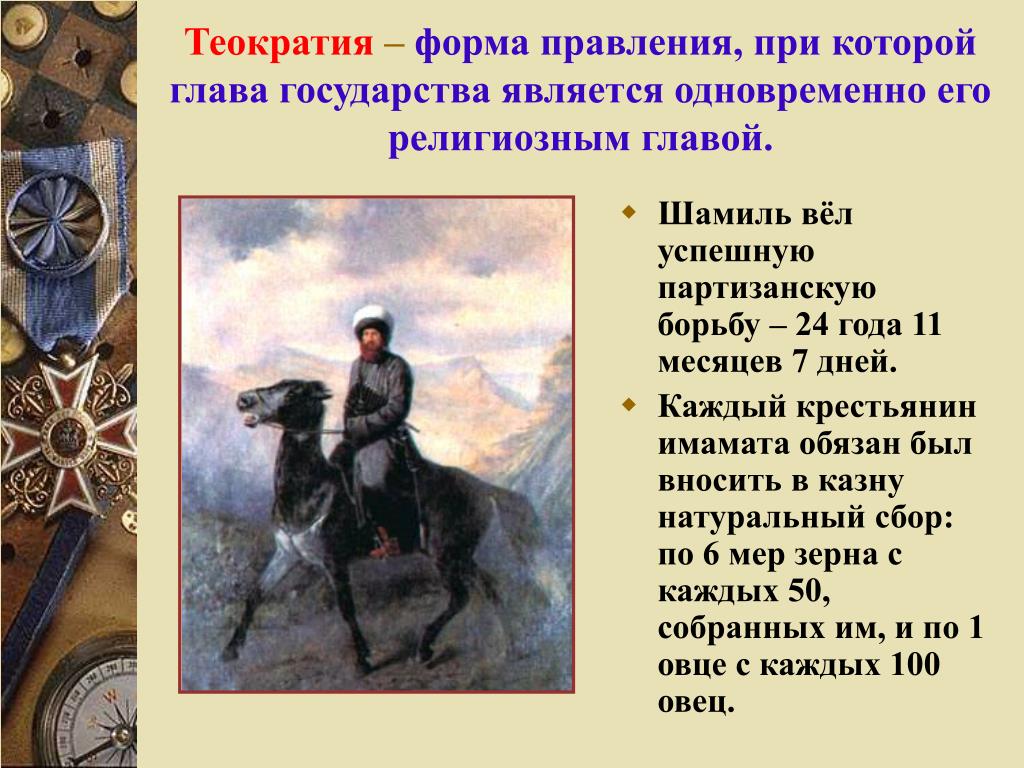

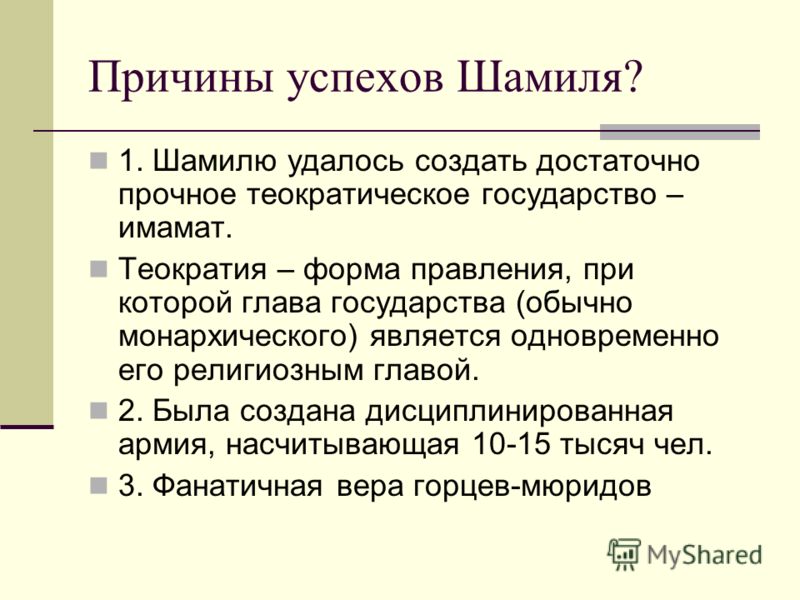

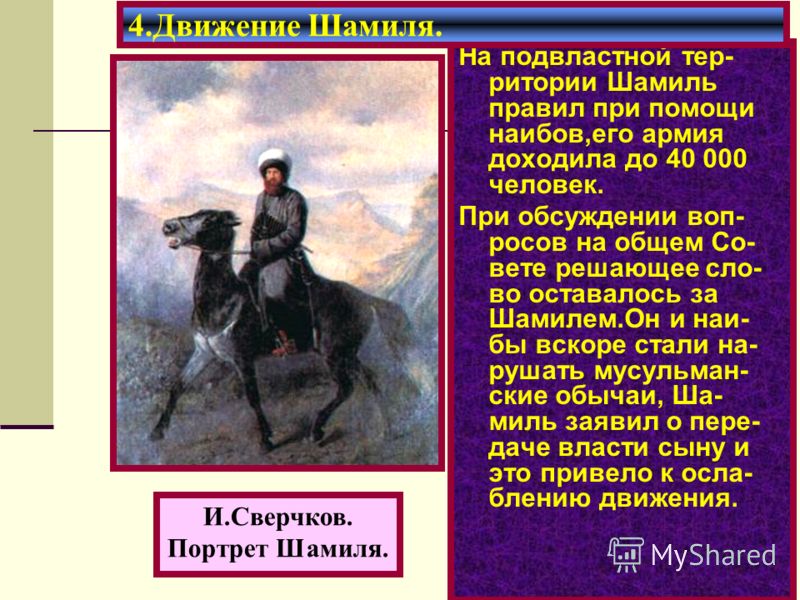

из кавказской войныСамый длинный период войны. Он длился с 1834 по 1859 год. В этот период местный предводитель Шамиль объявляет себя имамом и также объявляет газават России. Его армия устанавливает контроль над Чечней и Дагестаном. На несколько лет Россия полностью теряет эту территорию, особенно во время участия в Крымской войне, когда все военные силы были брошены для участия в ней. Что касается самих боевых действий, то долгое время они велись с переменным успехом.

Что касается самих боевых действий, то долгое время они велись с переменным успехом.

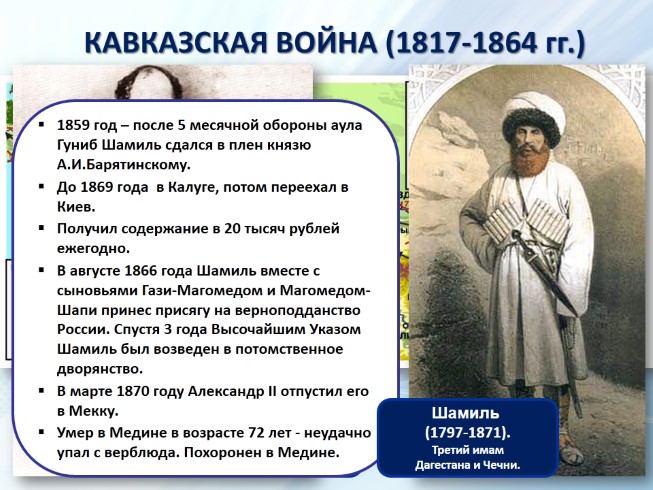

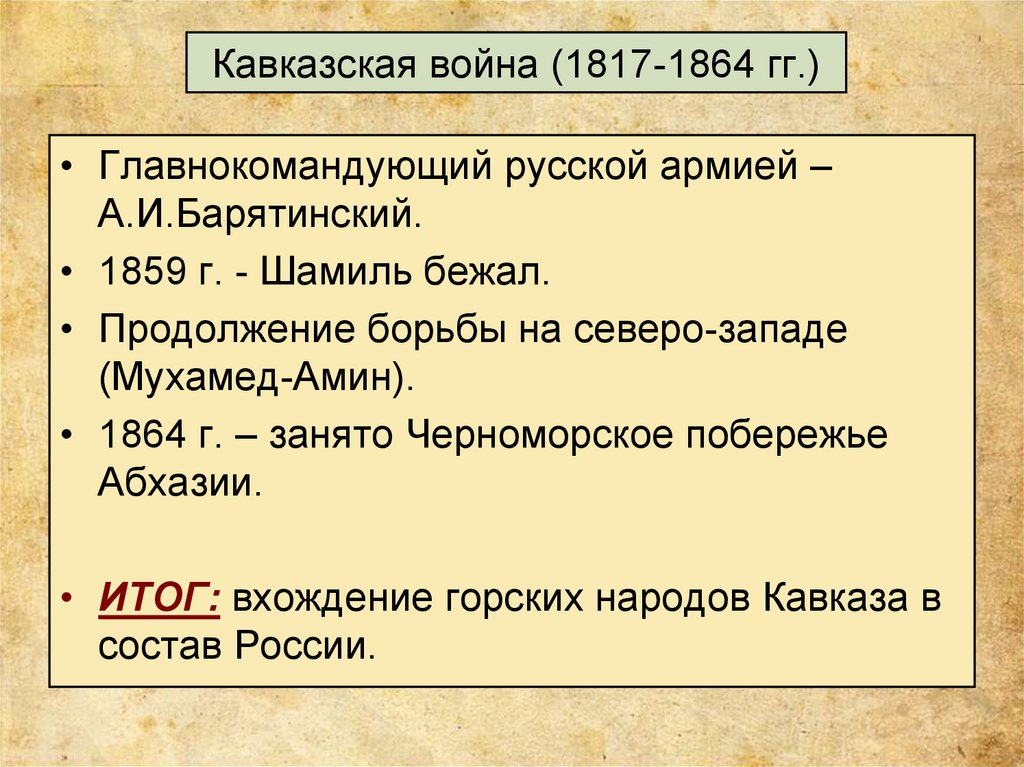

Перелом наступил только в 1859 году, после того как возле аула Гуниб Шамиль попал в плен. Это был перелом в Кавказской войне. После пленения Шамиля возили по центральным городам российской империи (Москва, Петербург, Киев), устраивая встречи с первыми лицами империи и генералами-ветеранами Кавказской войны. Кстати, в 1869 году его отпустили в паломничество в Мекку и Медину, где он умер в 1871 году.

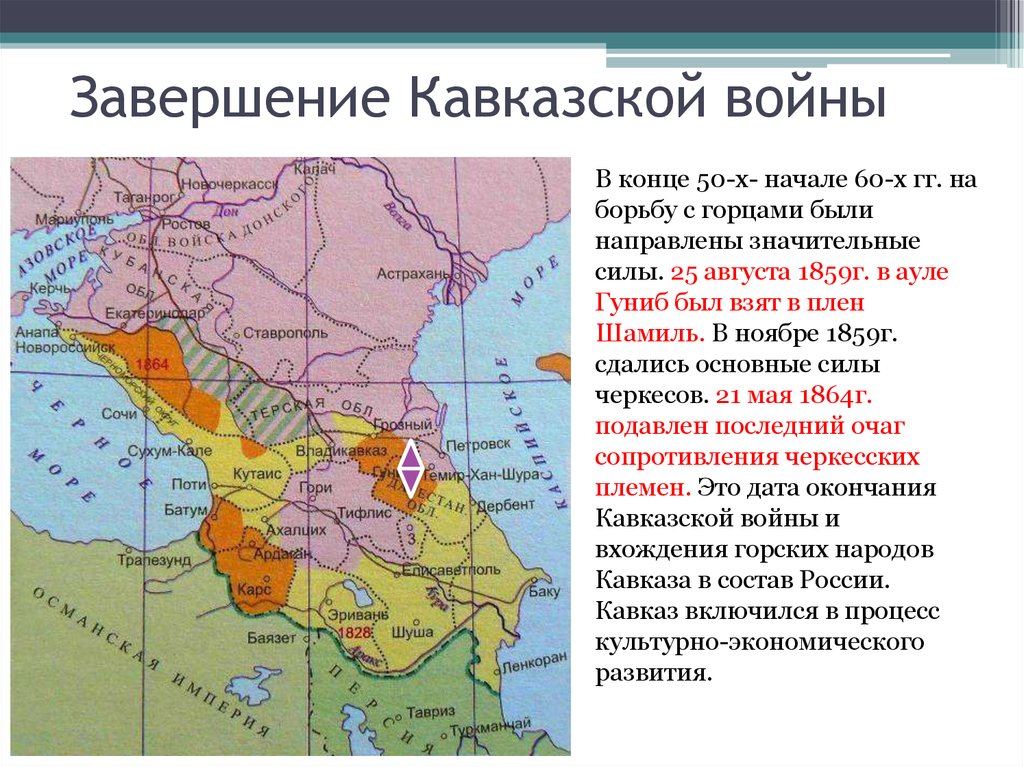

Шестой этап (1859-1864)

После разгрома имамата Шамиля с 1859 по 1864 год происходит завершающий период войны. Это были небольшие локальные сопротивления, которые очень быстро удавалось устранить. В 1864 года удалось полностью сломить сопротивление горцев. Россия закончила сложную и проблемную для себя войну победой.

Основные результаты

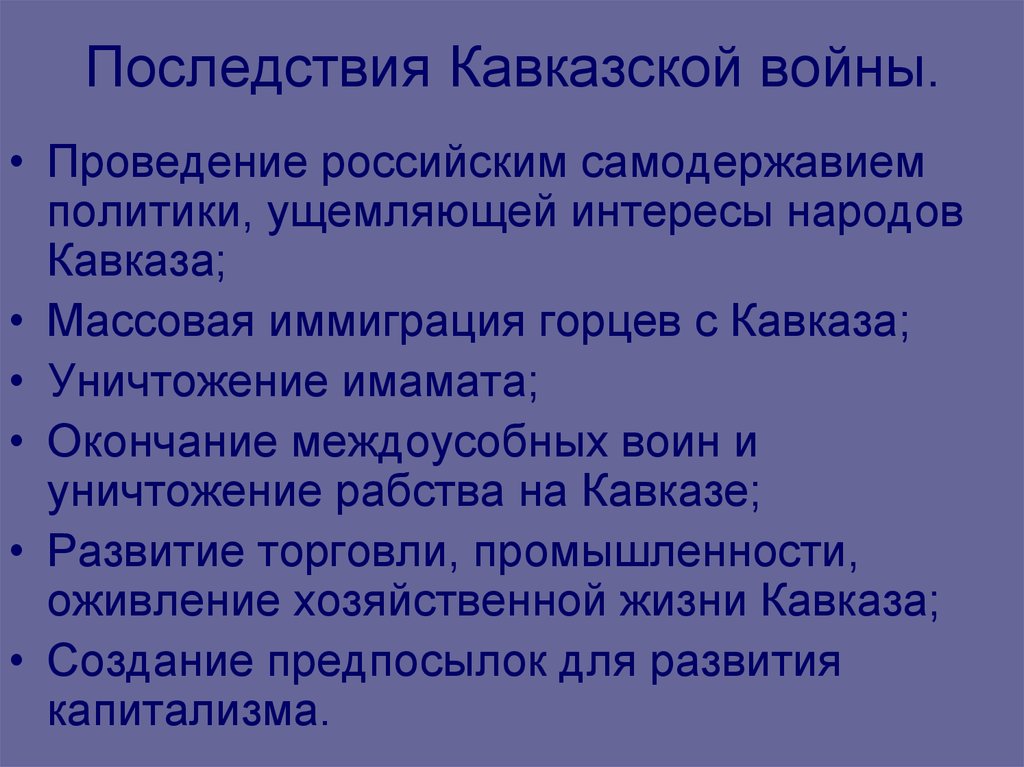

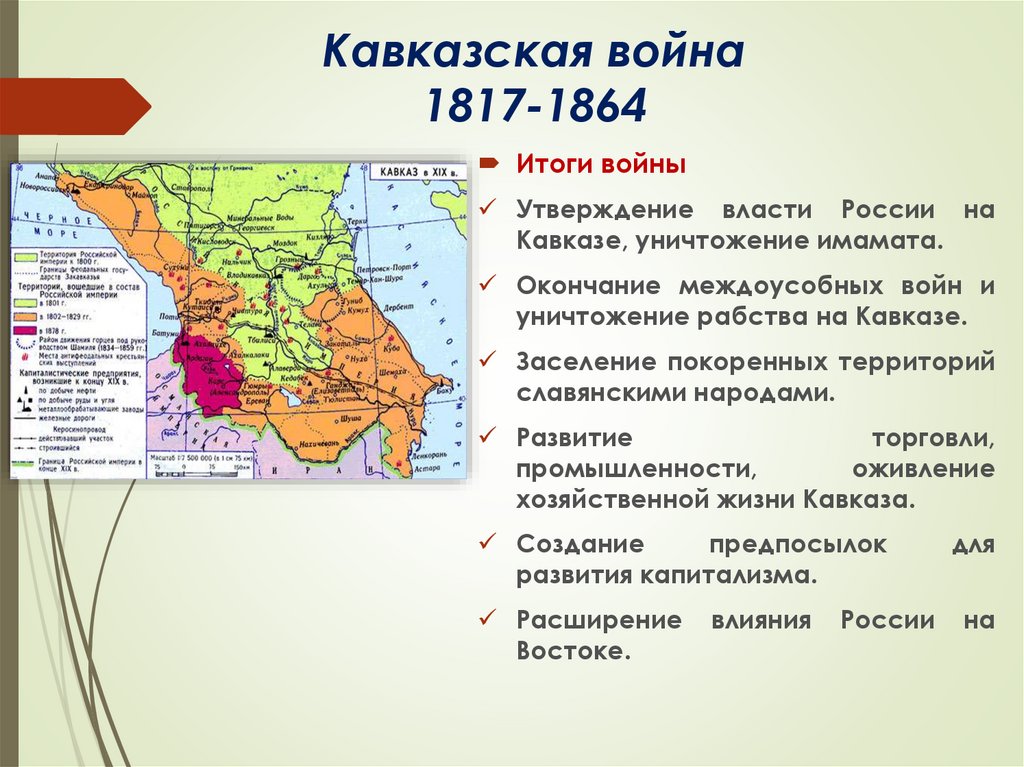

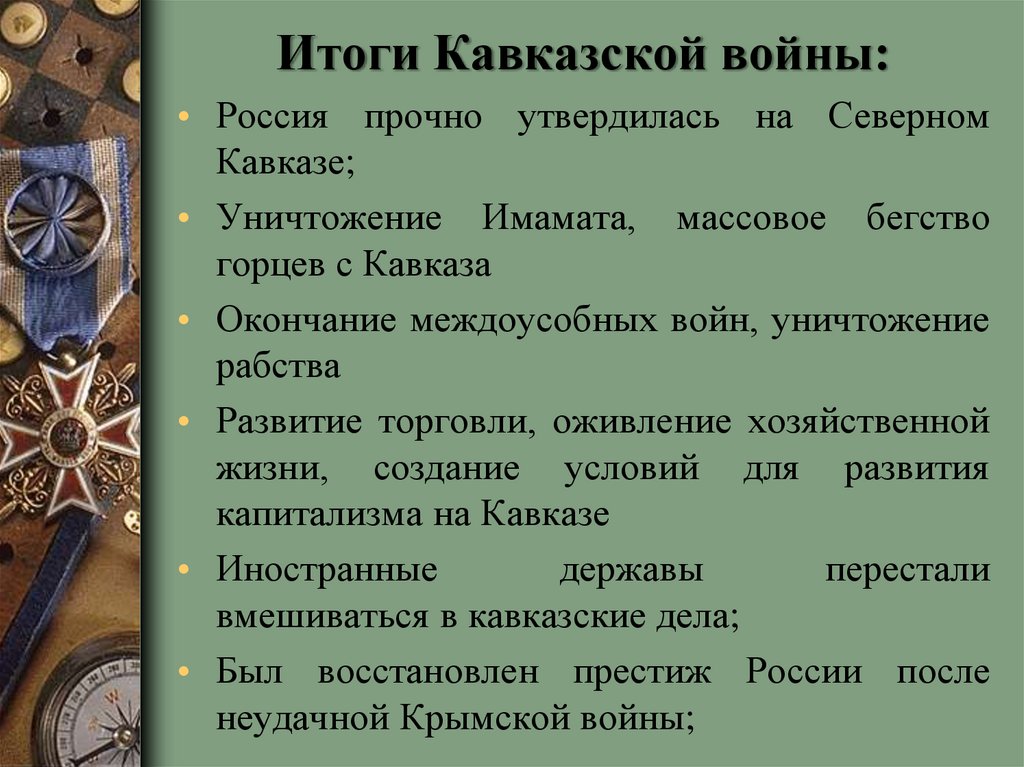

Кавказская война 1817-1864 годов завершилась для России победой, в результате чего было решено несколько задач:

- Окончательный захват Кавказа и распространение там своего административного устройства и правовой системы.

- Усиление влияния в регионе. После захвата Кавказа этот регион становится важным геополитическим пунктом для усиления влияния на Востоке.

- Начало заселения этого региона славянскими народами.

Но несмотря на успешное завершение войны, Россия приобрела сложный и неспокойный регион, который требовал усиленных ресурсов для поддержания порядка, а также дополнительных мер защиты в связи с интересами Турции в этой области. Такой была Кавказская война для Российской империи.

Кавказская война 1817-1864 — таблицаКАВКАЗСКАЯ ВОЙНА 1817–64 • Большая российская энциклопедия

КАВКА́ЗСКАЯ ВОЙНА́ 1817–64, принятое в сов. историч. литературе обозначение воен. действий рос. войск на Сев. Кавказе в ходе присоединения региона к Рос. империи.

Активизация рос. войск произошла после приезда на Кавказ назначенного в апр. 1816 команд. Отд. Груз. (с 1820 – Кавказским) корпусом ген.-л. (с 1818 – ген. от инф.) А. П. Ермолова, перед которым была поставлена задача усмирения горских народов и утверждения в регионе фактич. власти рос. администрации. Повышенное внимание к Кавказу, кроме того, определялось его геополитич. и стратегич. значением, необходимостью обеспечения устойчивой связи с недавно присоединённым Закавказьем и возможностью воен.-политич. давления на Османскую империю и Персию. Император и высшее командование в С.-Петербурге полагали, что поставленные задачи могут быть выполнены в сжатые сроки, с миним. людскими и финансовыми потерями. Однако после непосредств. ознакомления с ситуацией на Кавказе Ермолов пришёл к выводу, что в этом регионе можно победить только с помощью длительных воен. действий осадного характера, в частности сооружая воен. линии, состоявшие из цепи крепостей и укреплённых пунктов.

от инф.) А. П. Ермолова, перед которым была поставлена задача усмирения горских народов и утверждения в регионе фактич. власти рос. администрации. Повышенное внимание к Кавказу, кроме того, определялось его геополитич. и стратегич. значением, необходимостью обеспечения устойчивой связи с недавно присоединённым Закавказьем и возможностью воен.-политич. давления на Османскую империю и Персию. Император и высшее командование в С.-Петербурге полагали, что поставленные задачи могут быть выполнены в сжатые сроки, с миним. людскими и финансовыми потерями. Однако после непосредств. ознакомления с ситуацией на Кавказе Ермолов пришёл к выводу, что в этом регионе можно победить только с помощью длительных воен. действий осадного характера, в частности сооружая воен. линии, состоявшие из цепи крепостей и укреплённых пунктов.

Для защиты рус. населения и давления на горцев А. П. Ермолов перенёс левый фланг Кавказской укреплённой линии с Терека на Сунжу. В 1817–19 были построены укрепление Преградный Стан, крепости Грозная и Внезапная (Сунженская укреплённая линия), что позволило взять под рос. контроль долину р. Сунжа. Для обороны Военно-Грузинской дороги, связывавшей Закавказье с Центр. Россией, создан др. кордон – от Моздокской крепости до Дарьяльского ущелья. В 1821 построена крепость Бурная (рядом с совр. Махачкалой), прикрывавшая юж. районы и каспийское побережье Дагестана. Несколько даг. и чеч. обществ во главе с местными феодалами предприняли нападения на Сунженскую линию, но потерпели неудачу. В ответ на набеги горцев Ермолов провёл воен. экспедиции в Чечню, Кабарду, Закубанье. В 1825 в Чечне началось выступление горцев под предводительством Бей-Булата, подавленное рос.

населения и давления на горцев А. П. Ермолов перенёс левый фланг Кавказской укреплённой линии с Терека на Сунжу. В 1817–19 были построены укрепление Преградный Стан, крепости Грозная и Внезапная (Сунженская укреплённая линия), что позволило взять под рос. контроль долину р. Сунжа. Для обороны Военно-Грузинской дороги, связывавшей Закавказье с Центр. Россией, создан др. кордон – от Моздокской крепости до Дарьяльского ущелья. В 1821 построена крепость Бурная (рядом с совр. Махачкалой), прикрывавшая юж. районы и каспийское побережье Дагестана. Несколько даг. и чеч. обществ во главе с местными феодалами предприняли нападения на Сунженскую линию, но потерпели неудачу. В ответ на набеги горцев Ермолов провёл воен. экспедиции в Чечню, Кабарду, Закубанье. В 1825 в Чечне началось выступление горцев под предводительством Бей-Булата, подавленное рос. войсками. Ликвидация некоторых ханств и феод. образований не привела к умиротворению региона, став, наоборот, одним из катализаторов развития мюридизма – движения с явной антироссийской направленностью. Его возглавил Гази-Магомед, провозглашённый в 1829/30 имамом Чечни и Дагестана и выдвинувший понятные и простые политич. лозунги всеобщего равенства, истребления ханов (убито св. 30 влиятельных беков) и всякой наследств. власти, объединения правоверных для священной войны против неверных – газавата. При нём начала формироваться структура мусульм. государства на Сев. Кавказе – Имамата.

войсками. Ликвидация некоторых ханств и феод. образований не привела к умиротворению региона, став, наоборот, одним из катализаторов развития мюридизма – движения с явной антироссийской направленностью. Его возглавил Гази-Магомед, провозглашённый в 1829/30 имамом Чечни и Дагестана и выдвинувший понятные и простые политич. лозунги всеобщего равенства, истребления ханов (убито св. 30 влиятельных беков) и всякой наследств. власти, объединения правоверных для священной войны против неверных – газавата. При нём начала формироваться структура мусульм. государства на Сев. Кавказе – Имамата.

Собрав горское войско (ок. 10 тыс. чел.), Гази-Магомед в 1830 начал «священную войну» против русских и их сторонников – местных феодалов. В том же году команд. Отд. Кавк. корпусом ген. от инф. И. Ф. Паскевич, сменивший в 1827 А. П. Ермолова, обратился с «Прокламацией к населению Дагестана и кавказских гор», в которой обвинил имама в «возмущении спокойствия», и в ответ объявил ему войну (этот момент совр. историки считают непосредственным началом К. в.). Гази-Магомед предпринял неудачный поход на Хунзах (1830), столицу Авар. ханства. В 1831 его войска заняли селения Параул (резиденцию шамхала Тарковского) и Тарки, но потерпели неудачу при штурме крепости Бурная (её гарнизон понёс тяжёлые потери), совершили набеги на города Дербент и Кизляр (разграблен горцами). В 1832 Гази-Магомед потерпел поражение под Владикавказом и Назранью, в результате чего популярность имама среди горских обществ упала, что заставило его отойти в нагорную часть Дагестана. В окт. 1832 он со своими мюридами был блокирован в ауле Гимры отрядом рос. армии, возглавляемым назначенным в 1831 вместо Паскевича команд. Отд. Кавк. корпусом ген. от инф. Г. В. Розеном, и в результате ожесточённого штурма убит (из его приближённых спасся только Шамиль).

историки считают непосредственным началом К. в.). Гази-Магомед предпринял неудачный поход на Хунзах (1830), столицу Авар. ханства. В 1831 его войска заняли селения Параул (резиденцию шамхала Тарковского) и Тарки, но потерпели неудачу при штурме крепости Бурная (её гарнизон понёс тяжёлые потери), совершили набеги на города Дербент и Кизляр (разграблен горцами). В 1832 Гази-Магомед потерпел поражение под Владикавказом и Назранью, в результате чего популярность имама среди горских обществ упала, что заставило его отойти в нагорную часть Дагестана. В окт. 1832 он со своими мюридами был блокирован в ауле Гимры отрядом рос. армии, возглавляемым назначенным в 1831 вместо Паскевича команд. Отд. Кавк. корпусом ген. от инф. Г. В. Розеном, и в результате ожесточённого штурма убит (из его приближённых спасся только Шамиль).

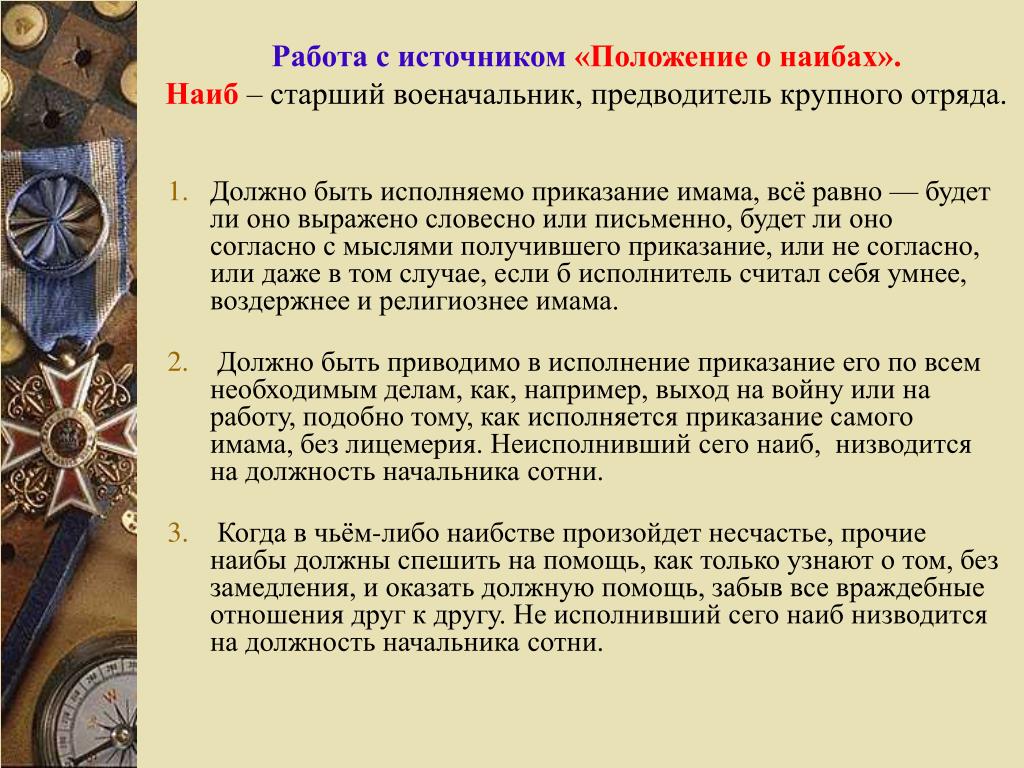

Преемник Гази-Магомеда – Гамзат-бек (второй имам) – продолжил его политику по распространению шариата, следуя тактике стремительных набегов на земли сельских общин и местных феодалов. В 1833–34 он силой подчинил большинство районов Аварии; продолжил истребление горской знати с одновременной конфискацией их имущества. Летом 1834 овладел Хунзахом, уничтожив всю ханскую семью. На территории Сев.-Зап. Дагестана и Юж. Чечни Гамзат-бек продолжил создание самостоят. государства – Имамата, столицей которого был объявлен Хунзах. При нём окончательно сформировалась структура управления горскими территориями, состоявшая из разветвлённой сети его заместителей – наибов (наместников имама и его полномочных представителей в каждом районе). Жестокость Гамзат-бека вызвала недовольство среди аварцев, в первую очередь среди жителей Хунзаха, и он был убит в результате заговора, во главе которого стоял Хаджи-Мурат.

В 1833–34 он силой подчинил большинство районов Аварии; продолжил истребление горской знати с одновременной конфискацией их имущества. Летом 1834 овладел Хунзахом, уничтожив всю ханскую семью. На территории Сев.-Зап. Дагестана и Юж. Чечни Гамзат-бек продолжил создание самостоят. государства – Имамата, столицей которого был объявлен Хунзах. При нём окончательно сформировалась структура управления горскими территориями, состоявшая из разветвлённой сети его заместителей – наибов (наместников имама и его полномочных представителей в каждом районе). Жестокость Гамзат-бека вызвала недовольство среди аварцев, в первую очередь среди жителей Хунзаха, и он был убит в результате заговора, во главе которого стоял Хаджи-Мурат.

Наиболее интенсивный период К. в. (1834–59) связан с деятельностью преемника Гамзат-бека – Шамиля, третьего имама Чечни и Дагестана. В 1834 рос. войска взяли штурмом аул Гоцатль и вынудили Шамиля покинуть Аварию. Полагая, что авторитету нового лидера горцев нанесён сокрушит. удар, Г. В. Розен в течение 2 лет не вёл активных воен. действий против Шамиля. Внимание рос. командования было обращено на Сев.-Зап. Кавказ (т. к. имп. Николай I полагал, что воен. утверждение России в Черкесии «несравненно важнее», чем в др. районах), территория которого отошла к Рос. империи по Адрианопольскому миру 1829. В ответ на нападения горцев, совершавших набеги на рус. поселения, Розен организовывал воен. экспедиции против отд. племён и аулов. В 1834–37 команд. рос. войсками на Кавказской укреплённой линии ген.-л. А. А. Вельяминов с целью устройства Черноморской береговой линии провёл 4 воен. экспедиции, в результате которых были сооружены Геленджикская укреплённая линия, Абинское и Николаевское укрепления, проложено неск.

В 1834 рос. войска взяли штурмом аул Гоцатль и вынудили Шамиля покинуть Аварию. Полагая, что авторитету нового лидера горцев нанесён сокрушит. удар, Г. В. Розен в течение 2 лет не вёл активных воен. действий против Шамиля. Внимание рос. командования было обращено на Сев.-Зап. Кавказ (т. к. имп. Николай I полагал, что воен. утверждение России в Черкесии «несравненно важнее», чем в др. районах), территория которого отошла к Рос. империи по Адрианопольскому миру 1829. В ответ на нападения горцев, совершавших набеги на рус. поселения, Розен организовывал воен. экспедиции против отд. племён и аулов. В 1834–37 команд. рос. войсками на Кавказской укреплённой линии ген.-л. А. А. Вельяминов с целью устройства Черноморской береговой линии провёл 4 воен. экспедиции, в результате которых были сооружены Геленджикская укреплённая линия, Абинское и Николаевское укрепления, проложено неск. воен. дорог. Передышка позволила Шамилю укрепиться на Сев.-Вост. Кавказе и значительно увеличить свои вооруж. силы. Летом 1837 после тяжёлых боёв рос. войск под команд. ген.-м. К. К. Фези с отрядами Шамиля в аулах Ашильта, Ахульго и Тилитль было заключено перемирие, фактически означавшее моральную и дипломатич. победу имама, авторитет которого среди горцев вырос. Осенью 1837 в ходе подготовки поездки императора на Кавказ рос. командование с помощью ген.-л. Ф. К. Клюки фон Клюгенау вело переговоры с Шамилем (ему было предложено встретиться с Николаем I и принять рос. подданство), которые закончились безрезультатно.

воен. дорог. Передышка позволила Шамилю укрепиться на Сев.-Вост. Кавказе и значительно увеличить свои вооруж. силы. Летом 1837 после тяжёлых боёв рос. войск под команд. ген.-м. К. К. Фези с отрядами Шамиля в аулах Ашильта, Ахульго и Тилитль было заключено перемирие, фактически означавшее моральную и дипломатич. победу имама, авторитет которого среди горцев вырос. Осенью 1837 в ходе подготовки поездки императора на Кавказ рос. командование с помощью ген.-л. Ф. К. Клюки фон Клюгенау вело переговоры с Шамилем (ему было предложено встретиться с Николаем I и принять рос. подданство), которые закончились безрезультатно.

Наградная медаль «За взятие Ахульго». 1839.

После пребывания осенью 1837 на Кавказе имп. Николай I, недовольный действиями рос. воен. и гражд. властей в регионе, сместил Г. В. Розена и назначил на его место ген.-л. Е. А. Головина, который продолжил возведение укреплений от устья р. Кубань до Мегрелии (к кон. 1839 были построены укрепления Св. Духа, Новотроицкое, Михайловское, Навагинское, Вельяминовское, Тенгинское, Новороссийское, Головинское и Лазаревское). В 1839 началось наступление на Сев.-Вост. Кавказе: Дагестанский отряд под команд. Головина занял Аргун и разбил войска Шамиля в бою на Аджиахурских высотах, а Чеченский отряд под команд. ген.-л. П. Х. Граббе провёл Ахульго штурм 1839, имам с горсткой своих сторонников прорвался в Чечню. Победы рос. войск в 1840 в боях в Гехинском лесу и на р. Валерик имели локальное значение. В мае 1841 Головин во главе Чеченского и Дагестанского отрядов вытеснил Шамиля с Хубарских высот и занял аул Черкей, что позволило восстановить связь Кавказской укреплённой линии с Дагестаном. Наиболее крупная операция рос. войск в 1842 – Ичкерийская экспедиция Граббе – закончилась неудачей. Имам в течение 1840–43 взял под контроль весь Дагестан и бóльшую часть Чечни.

Кубань до Мегрелии (к кон. 1839 были построены укрепления Св. Духа, Новотроицкое, Михайловское, Навагинское, Вельяминовское, Тенгинское, Новороссийское, Головинское и Лазаревское). В 1839 началось наступление на Сев.-Вост. Кавказе: Дагестанский отряд под команд. Головина занял Аргун и разбил войска Шамиля в бою на Аджиахурских высотах, а Чеченский отряд под команд. ген.-л. П. Х. Граббе провёл Ахульго штурм 1839, имам с горсткой своих сторонников прорвался в Чечню. Победы рос. войск в 1840 в боях в Гехинском лесу и на р. Валерик имели локальное значение. В мае 1841 Головин во главе Чеченского и Дагестанского отрядов вытеснил Шамиля с Хубарских высот и занял аул Черкей, что позволило восстановить связь Кавказской укреплённой линии с Дагестаном. Наиболее крупная операция рос. войск в 1842 – Ичкерийская экспедиция Граббе – закончилась неудачей. Имам в течение 1840–43 взял под контроль весь Дагестан и бóльшую часть Чечни. Одновременно усилилось давление на рос. гарнизоны Черноморской береговой линии: черкесы захватили и уничтожили 4 укрепления (Лазаревское, Вельяминовское, Михайловское и Николаевское).

Одновременно усилилось давление на рос. гарнизоны Черноморской береговой линии: черкесы захватили и уничтожили 4 укрепления (Лазаревское, Вельяминовское, Михайловское и Николаевское).

«Эпизод из сражения при Валерике». Рисунок М. Ю. Лермонтова. Раскрашен Г. Г. Гагариным. 1840. Русский музей (С.-Петербург).

Неудачи на Черноморском побережье, в Чечне и Дагестане привели к отзыву в 1842 Е. А. Головина с Кавказа; его место занял ген. от инф. А. И. Нейдгардт. Численность рос. войск на Кавказе была увеличена, однако это не исправило ситуацию. В 1843 Шамиль осадил Темир-Хан-Шуру (ныне Буйнакск), но взять не смог. Встревоженный потерями рос. войск в регионе, имп. Николай I в 1844 назначил команд. Отд. Кавк. корпусом ген.-л. М. С. Воронцова, наделив его широкими полномочиями. После Даргинской экспедиции 1845 Воронцов, прекратив малоуспешные воен. походы в глубь территории Имамата и вернувшись к ермоловской тактике фронтального продвижения и прочного закрепления на покорённой территории (рубка лесов для свободного доступа к аулам вместе с постройкой новых укреплений и постепенным выдавливанием противника), сумел добиться перелома в ходе К. в. В 1846 имам во главе 10-тысячного отряда пробился через Сунженскую линию и вторгся в Кабарду, однако поход окончился неудачей, вылившись в разграбление мирных населённых пунктов. Осенью 1846 при вторжении в Акушу он потерпел поражение от Дагестанского отряда ген.-л. В. О. Бебутова при селении Кутиши. В 1847 Шамиль после кровопролитного штурма потерял аул Салты, в 1848 – аул Гергебиль, стратегич. укреплённый пункт в Дагестане. В 1849 рос. войска отразили нападение отрядов Шамиля в Кахети и нанесли поражение при штурме Темир-Хан-Шуры.

в. В 1846 имам во главе 10-тысячного отряда пробился через Сунженскую линию и вторгся в Кабарду, однако поход окончился неудачей, вылившись в разграбление мирных населённых пунктов. Осенью 1846 при вторжении в Акушу он потерпел поражение от Дагестанского отряда ген.-л. В. О. Бебутова при селении Кутиши. В 1847 Шамиль после кровопролитного штурма потерял аул Салты, в 1848 – аул Гергебиль, стратегич. укреплённый пункт в Дагестане. В 1849 рос. войска отразили нападение отрядов Шамиля в Кахети и нанесли поражение при штурме Темир-Хан-Шуры.

«Перестрелка в горах Дагестана». Художник М. Ю. Лермонтов. 1840–41. Литературный музей (Москва).

В течение 1849–52 рос. войска одержали ряд побед в Чечне. Был занят и полностью уничтожен возведённый Шамилем Шалинский окоп, прикрывавший вход к одному из крупнейших чеч. аулов – Шали. В нач. 1851 команд. левым флангом Кавказской укреплённой линии ген. -л. А. И. Барятинский разгромил горцев на р. Бас, а летом ген.-м. Н. П. Слепцов разбил гехинцев в Малой Чечне. Одновременно крупное поражение было нанесено ген.-л. Н. И. Евдокимовым наибу Шамиля Мухаммеду-Эмину у р. Уруп на Сев.-Зап. Кавказе. В зиму 1851/52 рос. войска под команд. Барятинского нанесли ряд стремит. ударов по территории Большой Чечни, в результате которых были взяты аулы Автуры, Гельдыген, Сейд-Юрт, а также захвачены мн. андийские хутора с большими запасами хлеба и сена. В результате этих экспедиций часть горцев Чечни перешла на рос. сторону, включая чеч. наиба Бату. В 1852 рос. войска уничтожили аулы Герменчук и Автуры с окрестностями – наиболее населённую и важную для Шамиля часть Чечни. В февр. 1853 войска Барятинского разбили гл. силы (ок. 20 тыс. чел.) Шамиля на р. Мичик. Крымская война 1853–56 спасла Шамиля от разгрома, продлив существование Имамата на неск.

-л. А. И. Барятинский разгромил горцев на р. Бас, а летом ген.-м. Н. П. Слепцов разбил гехинцев в Малой Чечне. Одновременно крупное поражение было нанесено ген.-л. Н. И. Евдокимовым наибу Шамиля Мухаммеду-Эмину у р. Уруп на Сев.-Зап. Кавказе. В зиму 1851/52 рос. войска под команд. Барятинского нанесли ряд стремит. ударов по территории Большой Чечни, в результате которых были взяты аулы Автуры, Гельдыген, Сейд-Юрт, а также захвачены мн. андийские хутора с большими запасами хлеба и сена. В результате этих экспедиций часть горцев Чечни перешла на рос. сторону, включая чеч. наиба Бату. В 1852 рос. войска уничтожили аулы Герменчук и Автуры с окрестностями – наиболее населённую и важную для Шамиля часть Чечни. В февр. 1853 войска Барятинского разбили гл. силы (ок. 20 тыс. чел.) Шамиля на р. Мичик. Крымская война 1853–56 спасла Шамиля от разгрома, продлив существование Имамата на неск. лет. В 1854 его 15-тысячный отряд прорвал Лезгинскую укреплённую линию, однако развить этот успех не удалось. В 1854 команд. Отд. Кавк. корпусом был назначен ген. от инф. Н. Н. Муравьёв (см. Муравьёв-Карский), при котором рос. войска активных боевых действий против горцев не вели, т. к. осн. силы Отд. Кавк. корпуса сражались против войск Османской империи на Закавказском ТВД.

лет. В 1854 его 15-тысячный отряд прорвал Лезгинскую укреплённую линию, однако развить этот успех не удалось. В 1854 команд. Отд. Кавк. корпусом был назначен ген. от инф. Н. Н. Муравьёв (см. Муравьёв-Карский), при котором рос. войска активных боевых действий против горцев не вели, т. к. осн. силы Отд. Кавк. корпуса сражались против войск Османской империи на Закавказском ТВД.

Крест «За службу на Кавказе».

В 1856 начался последний этап К. в., когда команд. Отд. Кавк. корпусом (с 1857 – Кавк. армия) был назначен А. И. Барятинский. В течение 1857–58 рос. войска взяли под контроль всю территорию Чечни, в февр. 1859 отряд Н. И. Евдокимова осадил столицу Имамата – Ведено. Шамиль с остатками своих сил вынужден был отойти в нагорный Дагестан, в высокогорное селение Гуниб, где в августе был блокирован рос. войсками. В ходе Гуниба штурма 1859 имам сдался в плен, Имамат прекратил своё существование. В нояб. 1859, под воздействием известия о сдаче Шамиля, сложили оружие абадзехи во главе с наибом Мухаммедом-Эмином. В 1862–64 рос. войска заняли всю территорию по сев. склону Кавказского хребта, а в мае 1864 взяли штурмом урочище Кбаада (ныне Красная Поляна) – последний очаг сопротивления горцев. Воен. парад рос. войск, состоявшийся там 21 мая (2 июня), принято считать моментом окончания Кавказской войны.

В нояб. 1859, под воздействием известия о сдаче Шамиля, сложили оружие абадзехи во главе с наибом Мухаммедом-Эмином. В 1862–64 рос. войска заняли всю территорию по сев. склону Кавказского хребта, а в мае 1864 взяли штурмом урочище Кбаада (ныне Красная Поляна) – последний очаг сопротивления горцев. Воен. парад рос. войск, состоявшийся там 21 мая (2 июня), принято считать моментом окончания Кавказской войны.

Завершение К. в. означало фактич. включение территории Сев. Кавказа в состав Рос. империи и начало его интеграции в общероссийскую адм. систему (см. Кавказское наместничество).

Причины, основные этапы, итоги и историческое значение Кавказской войны 1817-1864 гг.

Кавказская война 1817 — 1864 годов — это серия военных столкновений между императорской армией и войсками мусульманских имаматов (горцы, кабарды, чеченцы, дагестанцы и т.д.), направленные на присоединение занимаемых ими территорий к Российской империи.

Содержание

- 1 Рождение понятия

- 2 Предпосылки

- 3 Причины Кавказской войны

- 4 Повод к военным действиям

- 5 Народы Кавказа

- 6 Основные этапы и ход военных действий до 1834 года

- 7 Правление Шамиля (1834-1859 гг.)

- 8 Подавление сопротивления горцев (1859-1864 гг.)

- 9 Итоги войны

- 10 Историческое значение

Рождение понятия

Под Кавказской войной 1817-1864 гг., которая имеет обобщённое название, понимают военные действия Российской империи против горских народов Северного Кавказа и Северо-Кавказского имамата (1829 -1859 гг.). Теократическое государство на территории Чечни и Западного Дагестана получило наибольшее развитие при имаме Шамиле (1834 – 1859 гг.).

Результатом войны стало присоединение к России Северо-Западного Кавказа, Горного Дагестана и Чечни и начало их интеграции в административную систему России.

Впервые термин «Кавказская война» использовался историком Р. А. Фадеевым, применившим его в названии книги 1860 года издания.

Предпосылки

Кавказ – горная территория между двумя морями – Чёрным и Каспийским. Главным Кавказским хребтом разделяется на Закавказье и Северный Кавказ. Месторасположение позволяет рассматривать регион как ворота из Азии в Европу.

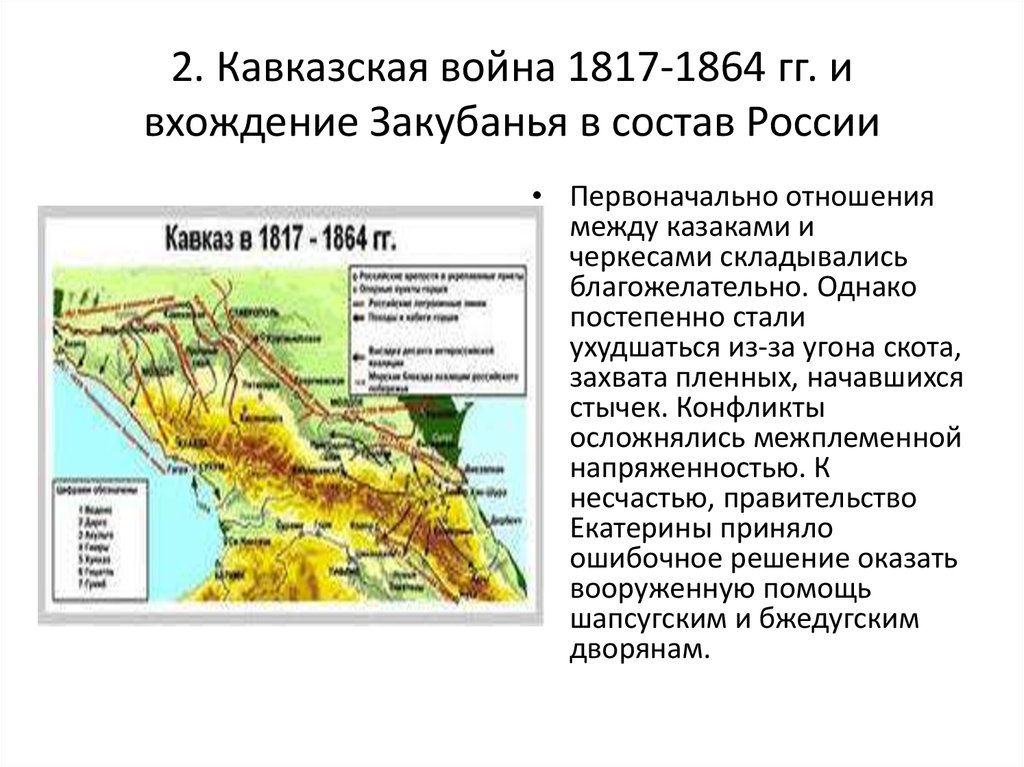

Россия отстояла свои права на Кавказ в ходе противостояния другим государствам, претендующим на господство в регионе, — Османской империи и Персии. Их обеспечили победы в русско-турецких (1806-1812 гг.; 1828-1829 гг.) и русско-иранских войнах (1804-1813 гг.; 1826-1828 гг.).

Часть горских народов присоединилась к России мирным путём, Закавказье уже входило в её состав, поэтому перед государством встала задача включения в сферу её влияния всего Северного Кавказа.

Причины Кавказской войны

И у России, и у горских народов были свои мотивы для начала военных действий.

Цели России | Цели народов Северного Кавказа |

|---|---|

Утвердиться на территории Кавказа, введя российские законы. Защитить южные границы от набегов горцев и положить конец работорговле. | Противостоять привлечению местного населения к строительным работам гражданских и военных объектов царской России; введению новых налогов; раздаче земель чиновникам и казакам; карательным походам генерала А.П. Ермолова. |

Горцы не желали принимать условия мирного договора с Турцией о присоединении к России с Закубанью. Под влиянием внешней угрозы произошла консолидация народов Северного Кавказа в борьбе за независимость.

Повод к военным действиям

В 1816 году на границу Кавказской губернии прибыл генерал А.П. Ермолов – сторонник жёстких мер по отношению к местному населению, промышляющему набегами и грабежами. Он предпринял ряд карательных операций, продвигаясь вглубь Чечни и Горного Дагестана. Разрушая непокорные аулы, вытеснял горцев с их территорий, окружая военными линиями из цепи укреплённых пунктов и крепостей.

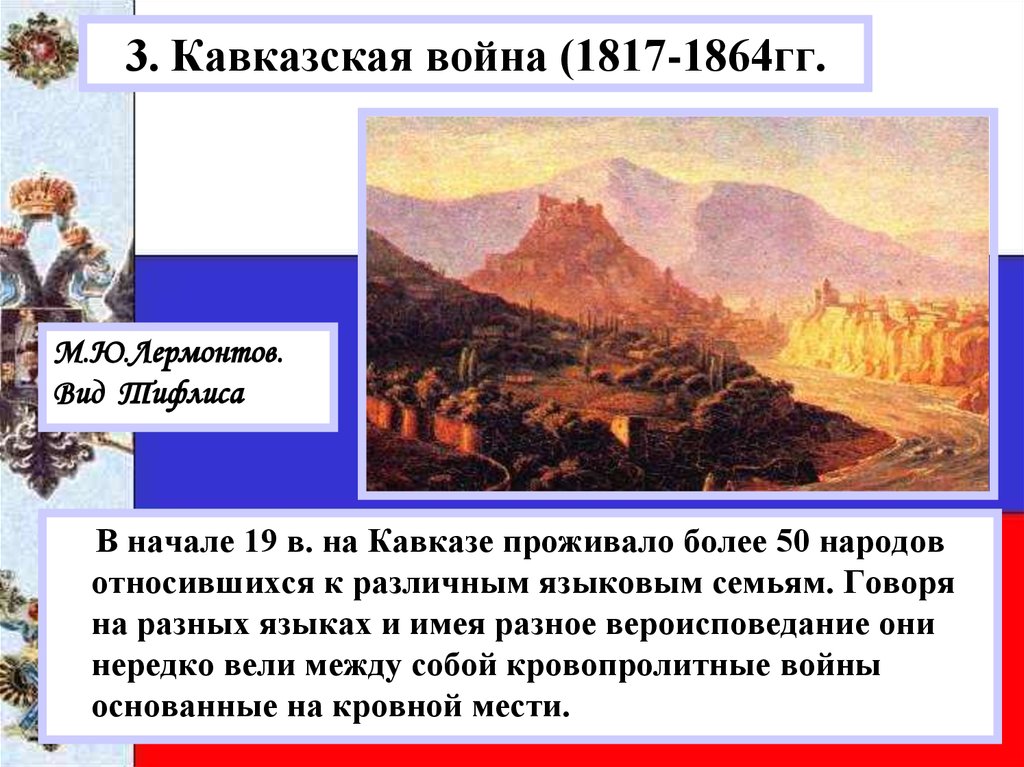

Народы Кавказа

Северный Кавказ к началу XIX в. населяли около 50 народов: черкесы, осетины, чеченцы, ингуши, балкарцы. Они не только разговаривали на разных языках, но и имели разное вероисповедование, ведя друг с другом войны, основанные на кровной мести. По сути они жили при разложении первобытнообщинных отношений и не могли противостоять многократному численному перевесу русской армии и её техническому оснащению.

населяли около 50 народов: черкесы, осетины, чеченцы, ингуши, балкарцы. Они не только разговаривали на разных языках, но и имели разное вероисповедование, ведя друг с другом войны, основанные на кровной мести. По сути они жили при разложении первобытнообщинных отношений и не могли противостоять многократному численному перевесу русской армии и её техническому оснащению.

Основные этапы и ход военных действий до 1834 года

Дата | Основная характеристика | Ход военных действия | Военачальники |

|---|---|---|---|

1817-1819 гг. | Партизанская борьба горских народов. | Насильственное переселение горцев под надзор российских гарнизонов. | Генерал А. П. Ермолов. |

1819-1924 гг. | Организованные действия с обеих сторон. | Правители Дагестана объединяются против регулярной царской армии. | Генерал А.П. Ермолов. |

1824-1828 гг. | Появление мюридизма – религиозной основы противостояния горцев. | В Чечне – восстание Б. Таймазова (1824 г). Мюридизм как мусульманское учение, призывающее к борьбе с неверными, способствует дальнейшему объединению. | До 1927 г – А. П. Ермолов, затем генерал И. Ф. Паскевич. |

1828-1833 гг. | Возникновение горского теократического государства. | Гази-Мухаммадом создаётся мусульманское государство – Северо-Кавказский имамат, объявившее в 1829 году русским газават – «священную войну». | Гази-Мухаммад (погиб в 1832 г в бою за Гимры). До 1831 г – И.Ф. Паскевич, затем барон Г. В. Розен. |

Правление Шамиля (1834-1859 гг.)

Шамиль (1797 – 1871 гг.) – третий имам Северо-Кавказского имамата, объединявшего Чечню и Западный Дагестан. Аварец или кумык по национальности, он возглавил государство в 1834 году. Ученик Гази-Мухаммада. Сдался во время осады Гуниба в 1859-м, став пленным на почётных условиях. Умер во время паломничества в Медину, похоронен на территории Саудовской Аравии.

Умер во время паломничества в Медину, похоронен на территории Саудовской Аравии.

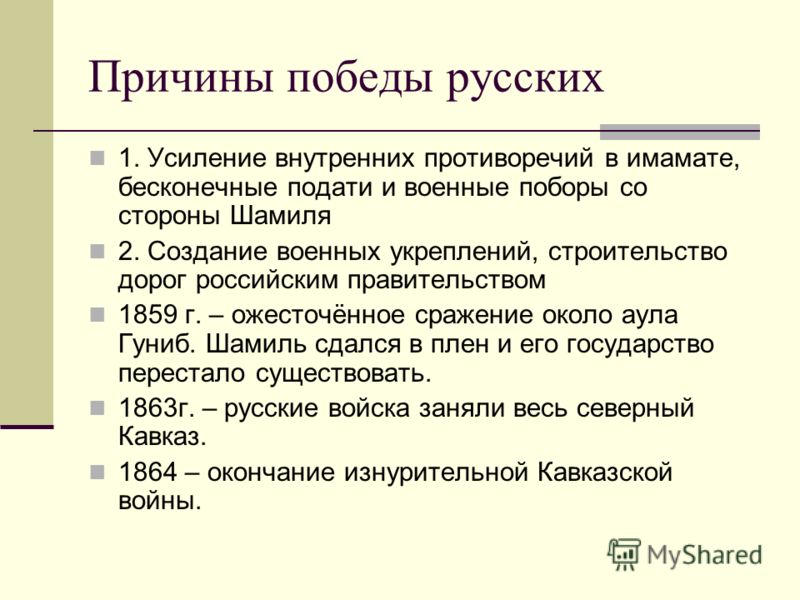

Правление Шамиля называют «блистательной» эпохой имамата. Военные действия протекают с переменным успехом. Ряд крупных побед имам одерживает в 40-х гг. Но в следующем десятилетии движение идёт на спад. Простые горцы перестают оказывать ему поддержку из-за военных тягот.

В 1853-56 гг. Россия оказалась втянутой в Крымскую кампанию, и Шамиль рассчитывает на поддержку Англии и Турции. Однако этого не происходит. А по окончании войны Российская империя бросает на покорение Северного Кавказа новые силы. Окружённый в дагестанском ауле Гуниб войсками князя А. И. Барятинского, Шамиль складывает оружие, а имамат прекращает существование.

Подавление сопротивления горцев (1859-1864 гг.)

После поражение Шамиля прекратили сопротивление абадзехи во главе с Мухаммедом-Эмином, а вскоре царские войска заняли весь северный склон Кавказского хребта. Кавказская война завершилась покорением Черкесии и штурмом урочища Кбаада (Красная поляна). Здесь был сломлен последний очаг сопротивления и 21 мая 1864 г. прошёл торжественный молебен и парад царских войск.

Здесь был сломлен последний очаг сопротивления и 21 мая 1864 г. прошёл торжественный молебен и парад царских войск.

Итоги войны

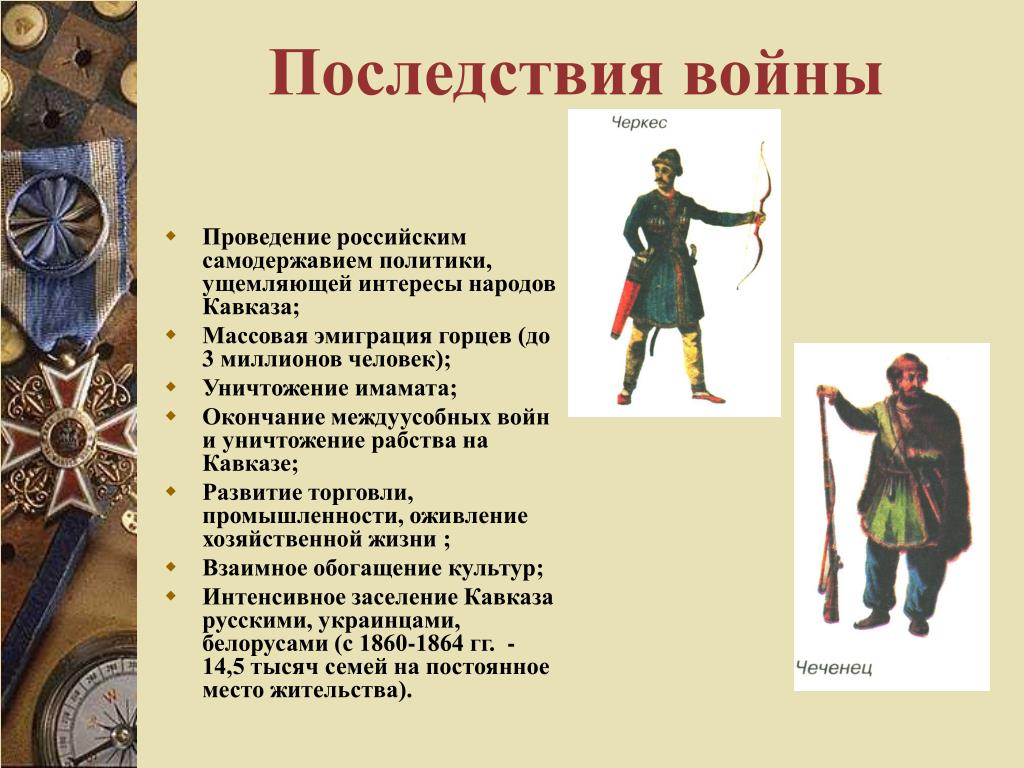

Россия укрепила своё владычество на Северном Кавказе, что привело к следующим последствиям:

- Увеличению территории за счёт присоединения Северо-Западного Кавказа, Чечни и Горного Дагестана.

- Массовой иммиграции населения: Горцы покидали обжитые места, а на их место переселяли семьи казаков и российских крестьян.

- Завершению междоусобиц и рабства.

- Уничтожению имамата.

- Развитию промышленности, торговли, оживлению хозяйственной жизни, создавшей предпосылки для развития на Кавказе капитализма.

- Проведению политики, не соблюдающей интересы кавказских народов, что положило начало русофобии.

Историческое значение

Война избавила горские народы от опасности их порабощения Османской империей и Персией. В лице России Кавказ приобрёл надёжного и сильного союзника. Распространение административной и правовой системы Российской империи, вовлечение в её экономику дали толчок хозяйственному, социальному и политическому развитию региона.

Однако Кавказ всегда был сложной и неспокойной территорией, требующей усиленных ресурсов для соблюдения порядка. Среди историков до сих пор нет чёткого понимания характера Кавказской войны, которую иногда трактуют как колониальную со стороны России и национально-освободительную со стороны горских народов, что не раскрывает всей сложности взаимоотношений братских народов.

Используемая литература:

- Гапуров Ш.А., Бугаев А.М., Черноус В.В. К 150-летию окончания кавказской войны: о хронологии, причинах и содержании. – «Научная мысль Кавказа», 2014 г, № 14, с.90-99

- Кавказа гордые сыны. – в сб. Детская энциклопедия. Т. 8 М. «Просвещение», 1967, с.437-438

Абхазия и Кавказская война: 1810-1864, Джордж Анчабадзе

Георгий Анчабадзе (Ачба)

Профессор истории в Государственном университете Илии, Грузия.

Кавказская война — самый продолжительный военный конфликт в истории России. Одной из его особенностей является отсутствие общепринятых хронологических границ. Причем, если конечной датой этого конфликта практически все историки признают 1864 год, то относительно начальной даты существует широкий разброс мнений — 1722, 1763, 1785, 1801, 1817, 1830 и другие годы. Каждая из этих дат имеет свои более или менее оправданные мотивы, но наиболее обоснованным является мнение историков, относящих начало великого противостояния на Северном Кавказе к эпохе правления российской императрицы Екатерины II (1762-179 гг.).6), когда здесь началось активное наступление русских войск и администрации.

Причем, если конечной датой этого конфликта практически все историки признают 1864 год, то относительно начальной даты существует широкий разброс мнений — 1722, 1763, 1785, 1801, 1817, 1830 и другие годы. Каждая из этих дат имеет свои более или менее оправданные мотивы, но наиболее обоснованным является мнение историков, относящих начало великого противостояния на Северном Кавказе к эпохе правления российской императрицы Екатерины II (1762-179 гг.).6), когда здесь началось активное наступление русских войск и администрации.

В рассматриваемое время Абхазия была княжеством во главе с домом Чачба, или Шервашидзе. В Абхазии также было многочисленное дворянство разных степеней. Самые могущественные дворянские роды находились лишь в номинальной зависимости от верховного правителя страны.

Считается, что примерно с 1578 года Абхазское княжество было вассалом Османской империи, но эта зависимость не была сильной и постоянной. Так, в 1806 году князь Келешбей Чачба-Шервашидзе[1] порвал отношения с Турцией и установил связи с русским военным командованием на Кавказе, хотя и не спешил становиться русским подданным. В такой ситуации в 1808 году при невыясненных обстоятельствах был убит абхазский правитель. Преемником Келешбея стал его старший сын Асланбей, противник сближения с Россией.

В такой ситуации в 1808 году при невыясненных обстоятельствах был убит абхазский правитель. Преемником Келешбея стал его старший сын Асланбей, противник сближения с Россией.

УСТАНОВЛЕНИЕ ПРОТЕКТОРАТА РУССКОЙ НАД АБХАЗИЕЙ И НАРОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (1810-1830)

В июле 1810 г. русская эскадра обстреляла Сухумскую крепость и высадила десант, который с боем овладел городом. Асланбей бежал к садзам, абхазскому племени, жившему между реками Бзыбь и Сочи. Русские провозгласили правителем Абхазии его младшего брата Георгия, взявшего на себя русский протекторат.

В составе Российской империи Абхазское княжество, где правили Георгий Чачба-Шервашидзе, а затем последовательно его сыновья Дмитрий и Михаил, занимало гораздо меньшую территорию, чем в предыдущий период. Горные кантоны Абхазии — Цабал, Дал, Псху и другие, не приняли верховного покровительства России и отказались подчиняться правителю — русскому ставленнику.

Что касается политической ситуации на подвластных правителю территориях — Приморской Абхазии, то она не внушала доверия российским властям. Положение особенно осложнилось после смерти князя Георгия, в феврале 1821 года. Вскоре движение сопротивления возглавил бывший правитель Асланбей, спешно вернувшийся на родину.

Положение особенно осложнилось после смерти князя Георгия, в феврале 1821 года. Вскоре движение сопротивления возглавил бывший правитель Асланбей, спешно вернувшийся на родину.

Для подавления восстания правитель Имерети (Западная Грузия) генерал Горчаков с войсками вошел в Абхазию, разгромил мятежников и преследовал их до реки Бзыбь. Асланбей снова отправился к Садзам. Горчаков провозгласил Дмитрия Шервашидзе, старшего сына умершего правителя, князем Абхазии, но Дмитрий вскоре умер (по официальной версии, был отравлен), а государем был утвержден его младший брат, 17-летний Михаил. Но сила молодого принца была еще слабее. В стране продолжались волнения, переросшие в открытое восстание 1824 года. Новый поход Горчакова не имел решающего успеха и русские войска были вынуждены покинуть Абхазию, сохранив лишь Сухумскую крепость. Вместе с ними ушел молодой правитель и его домочадцы. После ухода русских освободительная борьба в Абхазии переросла в междоусобицы местных феодалов.

+ Книга на русском языке: Абхазия и Кавказская война: 1810–1864 гг.Георгия Анчабадзе

+ Лапинский: Абхазский народ – последний на Кавказе, кто еще сопротивлялся москалям

+ 21 мая 1864 г.: От Дмитрия Кипиани великому князю Михаилу Николаевичу Романову

+ Уединение Абхазии, Дуглас У. Фрешфилд (1896)

+ Очерки по восточным вопросам: Абхазское восстание, Уильям Дж. Пэлгрейв

+ Мистер Пэлгрейв в мрачном болоте | The Pall Mall Gazette, 1867 г.

+ Завоевание и изгнание, Остин Джерсилд

ЗАПАДНЫЙ КАВКАЗ НА ПЕРЕПУТЬЕ ИСТОРИИ (1830-1853)

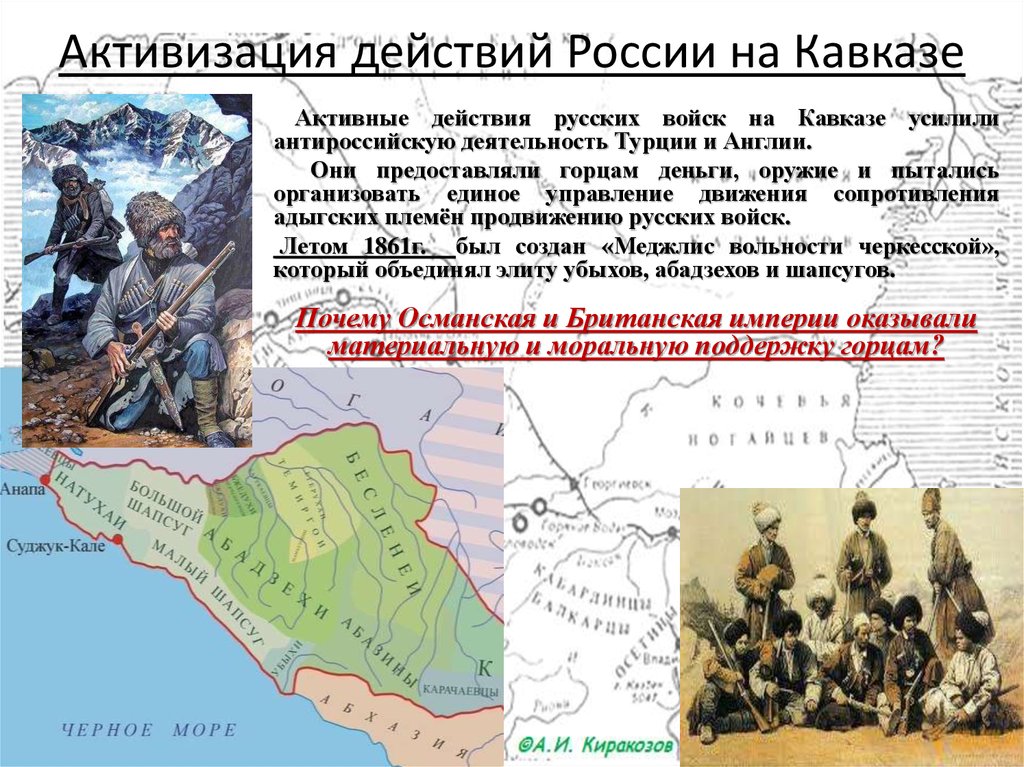

Османское правительство, долгое время не признававшее переход Абхазии под власть Российская империя после поражения в русско-турецкой войне 1828-1829 годов была вынуждена смириться с этим фактом. По мирному договору (1829 г.) Османская империя, помимо своих закавказских владений, уступала России также права на земли Северо-Западного Кавказа (от Кубани до Черного моря и реки Бзыбь), которые она фактически никогда не владел. Население этого региона состояло в основном из народов адыго-абхазского этноса: адыгов (черкесов), убыхов и независимых от абхазского правителя абхазских этносов (садз, медовей и др.). Таким образом, Россия получила формальные права на завоевание независимой Черкесии (так называли в то время не только территорию черкесов, но и других народов Северо-Западного Кавказа). По приказу императора Николая I в 1830 году русская армия активизировала боевые действия на этом направлении. Это означало, что с 1830 г. на Кавказе существовало уже два очага горского сопротивления, представлявшие собой по существу самостоятельные театры военных действий: 1) восточный — Чечня и Горный Дагестан, где в это время складывалось централизованное государство — Кавказский имамат, и 2) западная — зона расселения адыго-абхазских народов Северо-Западного Кавказа. В 1830-е годы здесь образовались две конфедерации, преследовавшие одну цель — отстоять независимость. В первую вошли адыгские племена — натухайцы, абдзахи и часть шапсугов.

Население этого региона состояло в основном из народов адыго-абхазского этноса: адыгов (черкесов), убыхов и независимых от абхазского правителя абхазских этносов (садз, медовей и др.). Таким образом, Россия получила формальные права на завоевание независимой Черкесии (так называли в то время не только территорию черкесов, но и других народов Северо-Западного Кавказа). По приказу императора Николая I в 1830 году русская армия активизировала боевые действия на этом направлении. Это означало, что с 1830 г. на Кавказе существовало уже два очага горского сопротивления, представлявшие собой по существу самостоятельные театры военных действий: 1) восточный — Чечня и Горный Дагестан, где в это время складывалось централизованное государство — Кавказский имамат, и 2) западная — зона расселения адыго-абхазских народов Северо-Западного Кавказа. В 1830-е годы здесь образовались две конфедерации, преследовавшие одну цель — отстоять независимость. В первую вошли адыгские племена — натухайцы, абдзахи и часть шапсугов. Второй союз составили другая часть шапсугов, убыхов и западноабхазские группы — садз и медовей (несколько кантонов в северо-западных горах исторической Абхазии). Руководителями этого объединения были убыхи.

Второй союз составили другая часть шапсугов, убыхов и западноабхазские группы — садз и медовей (несколько кантонов в северо-западных горах исторической Абхазии). Руководителями этого объединения были убыхи.

Убыхские и абхазские вожди в Сочинской долине 1841 г., рисунок князя Г. Г. Гагарина.

Летом 1830 года генерал Гессе высадился в Сухумской бухте с отрядом десанта. Целью экспедиции было установление русского контроля над побережьем Абхазии и Черкесии. Однако выделенных для этого сил (2400 солдат) оказалось совершенно недостаточно. Войска Гессе продвинулись лишь до Гагры (на западной границе Абхазии) и закрепились там, построив форт. В ослабленной междоусобицами Абхазии восстановление российского сюзеренитета прошло относительно легко. В переговорах с Гессеном абхазские феодалы согласились вернуться под верховную власть России при условии сохранения их наследственных прав и привилегий. В противном случае грозили новым восстанием. Гессе, которому было поручено сделать все возможное для мирного решения вопроса, принял эти требования.

Восстановление русских позиций в Абхазии укрепило позиции государя Михаила, с 1830 г. прочно обосновавшегося в стране. С другой стороны, его возросший авторитет, качества правителя и личные связи с горской аристократией очень во многом помогли русским в таком сложном регионе, как Северо-Западный Кавказ — западный театр Кавказской войны.

Война на Западном Кавказе затянулась. Поэтому после смерти в 1832 г. первого дагестанского имама Гази-Мухаммеда и падения его опорного пункта Гимры высшее русское командование, считая, что организованное сопротивление на Восточном театре закончилось, перенесло центр тяжести боевых действий на Западный. театр. Однако, несмотря на увеличение численности имперских войск на Кавказе (к 1837 г. — 154 000 воинов), попытки распространить военный контроль на Черкесию натолкнулись на серьезные препятствия. Российский военный министр Чернышев в 1840 г. был вынужден констатировать: «Длительные действия силой оружия против непокорных черкесских племен. .. не оказали никакого влияния на общее умиротворение края».

.. не оказали никакого влияния на общее умиротворение края».

Интенсификация боевых действий в Черкесии совпадает с усилением российского военного присутствия в Абхазии, что, конечно, не случайно. В княжестве появились новые укрепления и опорные пункты русских войск, но до реального подчинения Абхазии было еще далеко.

В Цабале, завоеванном русскими войсками в 1837 году, через три года вспыхнуло восстание. Партизанская война продолжалась до 1845 года, когда часть восставших вступила в переговоры с российскими властями и, получив прощение, вернулась к мирной жизни. Но лидер повстанцев принц Эшсу Маршан не сложил оружия; отступая к мятежному Псху, он вместе с оставшимися воинами продолжал борьбу, действуя то в Дале и Цабале, то в Приморской Абхазии, то на Северном Кавказе.

Кавказская война достигла своего апогея в 30-40-х годах 19 века. Имамат, считавшийся побежденным после смерти Гази-Магомеда, вновь возродился. В 1834 году Шамиль был избран имамом и развернул успешную партизанскую войну против регулярных войск. В 1839 г. главные силы Русского Кавказского корпуса были переброшены на восточный театр военных действий. Но Шамиль при поддержке чеченцев перешел в контрнаступление и очистил от царских войск большую часть горного Дагестана. Русские войска временно перешли к обороне, хотя их общая численность на Кавказе к 1844 г. уже достигла 185 000 человек.

В 1839 г. главные силы Русского Кавказского корпуса были переброшены на восточный театр военных действий. Но Шамиль при поддержке чеченцев перешел в контрнаступление и очистил от царских войск большую часть горного Дагестана. Русские войска временно перешли к обороне, хотя их общая численность на Кавказе к 1844 г. уже достигла 185 000 человек.

Сообщение из Абхазии [Абхазия]: Читающий Меркурий — 07 декабря 1839 г.

В апреле 1846 г. Шамиль с 10 000 горцев вторгся в Кабарду, чтобы соединиться с адыгами и образовать общий фронт борьбы от Каспия до Черного моря , но русские заставили его отступить. Однако имам не оставлял попыток расширить свое влияние на Западном Кавказе. В 40-е годы здесь появляются его представители, самым заметным из которых был Магомед-Амин, аварец по национальности. Абдзахи пригласили его в Черкесию, прося Шамиля дать им достойного вождя. Магомед-Амин тайно прибыл из Чечни в 1848 году. Вокруг него сплотились абдзахи и другие адыгские племена.

Формально являясь наибом (правителем) Шамиля в Черкесии, Магомед-Амин, в силу географической разобщенности с имаматом, фактически самостоятельно вел войну с русскими и правил территорией, которая в течение 1848-1859 гг. менялась в зависимости от различных факторов . К весне 1853 года сфера влияния Магомеда-Амина достигла максимума, охватив почти весь Северо-Восточный Кавказ. В это время его признали также убыхский, медовейский и некоторые садзские кантоны. Глава цабалских повстанцев Эшсоу Маршан также тесно сотрудничал с наибом.

менялась в зависимости от различных факторов . К весне 1853 года сфера влияния Магомеда-Амина достигла максимума, охватив почти весь Северо-Восточный Кавказ. В это время его признали также убыхский, медовейский и некоторые садзские кантоны. Глава цабалских повстанцев Эшсоу Маршан также тесно сотрудничал с наибом.

КРЫМСКАЯ ВОЙНА. КОНЕЦ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ И УНИЧТОЖЕНИЕ АБХАЗСКОГО КНЯЖЕСТВА (1853-1864)

В конце 1853 года началась Восточная, или Крымская война, в которой коалиция Англии, Франции, Турции и Сардинского королевства выступила как враг России. Боевые действия велись на обособленных территориях, вдали друг от друга, но главным театром военных действий был Крымский полуостров и Причерноморье в целом.

Восточная война выявила военную и экономическую отсталость царской России. Появление на Черном море англо-французских эскадрилий, имевших военно-техническое превосходство над русским флотом, резко изменило ситуацию на главном театре военных действий в пользу коалиции. Русские приморские крепости в Восточном Причерноморье перед угрозой двойного удара союзного флота и горцев весной 1854 г. по приказу Николая I были спешно эвакуированы, а укрепления взорваны.

Русские приморские крепости в Восточном Причерноморье перед угрозой двойного удара союзного флота и горцев весной 1854 г. по приказу Николая I были спешно эвакуированы, а укрепления взорваны.

Михаил Шервашидзе оказал большую помощь Кавказскому командованию в организованном выводе российских войск из Абхазии. Поставленные им заграждения обеспечивали безопасный проход колонн, которым угрожало нападение враждебных горцев. Эта операция была высоко оценена в Петербурге; абхазский правитель был награжден орденом Белого Орла Российской империи. Однако затем произошли события, бросившие тень на него в глазах высоких чиновников.

Воспользовавшись уходом русских, турецкий десант начал высаживаться в Абхазии. Михаил изначально хотел оказать сопротивление врагу и просил военной помощи, но главное командование не могло выделить силы. Основная часть войск на Кавказе (к тому времени 270 тысяч солдат и офицеров) по-прежнему была прикована к фронту борьбы с горцами. Князь понимал, что Абхазию бросают на произвол судьбы, но, пока не был решен исход войны, не спешил предпринимать решительных шагов. Лишь в апреле 1855 года вопреки воле начальства он вернулся в оккупированную турками Абхазию, где встретился с турецким маршалом Омер-пашой.

Лишь в апреле 1855 года вопреки воле начальства он вернулся в оккупированную турками Абхазию, где встретился с турецким маршалом Омер-пашой.

«Принц Абхазии Михаил (Хамид-бей)» — взято со страницы 90 «Закавказского похода турецкой армии под командованием Омер-паши». Личное повествование» Лоуренса Олифанта (Эдинбург, 1856 г.).

Этот шаг Михаила Чачба-Шервашидзе свидетельствует о его серьезных разногласиях с русскими. Турецкий султан, желая склонить на свою сторону абхазского правителя, пожаловал ему титул паши и другие преимущества, но Михаил ничего не сделал для турок. Он продолжал поддерживать связь с Тифлисом, показывая, что продолжает заботиться об интересах России. Население Абхазии довольно холодно встретило турок. Хотя часть абхазов служила им, другая часть воевала на стороне русских.

Основные события Восточной войны развернулись вокруг Севастополя, но союзное командование не забыло и о северокавказском направлении, планируя высадку десанта в Черкесии, чтобы оттеснить русских на север от Кубани и Терека с помощью горно- жители. Но черкесы, уставшие от длительного противостояния, не оказали коалиционным войскам активной помощи. Когда русские в 1854-1855 годах без боя оставили свои передовые позиции и вышли за Кубань, они посчитали, что в войне нет нужды.

Но черкесы, уставшие от длительного противостояния, не оказали коалиционным войскам активной помощи. Когда русские в 1854-1855 годах без боя оставили свои передовые позиции и вышли за Кубань, они посчитали, что в войне нет нужды.

Подобные настроения создавали угрозу военно-политическому объединению Магомеда-Амина, особенно в Приморье, где позиции ислама были слабы. Здесь не всем нравилось навязывание строгих исламских порядков, но они мирились с этим в интересах общей борьбы. После ухода русских все изменилось, в Убыхе и Шапсугии перестали действовать исламские учреждения, созданные наибом, а назначенные им судьи и начальники были изгнаны.

Восточная война закончилась поражением Российской империи. Парижский мирный договор (1856 г.) ограничил суверенитет России на Черном море и ослабил ее влияние на Балканах и Ближнем Востоке, но сохранил ее позиции на Кавказе.

После того, как пришло известие о заключении мира, абхазские князья и дворяне под председательством правителя провели совещание о том, как вернуться под власть России, избежав наказания. Тогда Михаил Шервашидзе отправился в Тифлис для решения вопроса. Несмотря на то, что абхазский правитель раздражал российские власти своим поведением во время войны, в Петербурге решили на время замять этот вопрос, пока продолжалась борьба с горцами, и не отстранять Михаила от власти . Следствие по делу о его «измене» было прекращено под тем предлогом, что «государь не нашел прямых доказательств преднамеренной, целенаправленной, расчетливой измены». Прощены были и абхазские феодалы, сотрудничавшие с тюрками, чтобы использовать их на завершающем этапе Кавказской войны. Таким образом, вопрос был решен, и в июле 1856 года в Сухумской гавани высадился русский десант во главе с Михаилом Чачба-Шервашидзе.

Тогда Михаил Шервашидзе отправился в Тифлис для решения вопроса. Несмотря на то, что абхазский правитель раздражал российские власти своим поведением во время войны, в Петербурге решили на время замять этот вопрос, пока продолжалась борьба с горцами, и не отстранять Михаила от власти . Следствие по делу о его «измене» было прекращено под тем предлогом, что «государь не нашел прямых доказательств преднамеренной, целенаправленной, расчетливой измены». Прощены были и абхазские феодалы, сотрудничавшие с тюрками, чтобы использовать их на завершающем этапе Кавказской войны. Таким образом, вопрос был решен, и в июле 1856 года в Сухумской гавани высадился русский десант во главе с Михаилом Чачба-Шервашидзе.

В июле 1856 года император Александр II назначил губернатором и главнокомандующим на Кавказе генерал-адъютанта Барятинского, которому подчинил огромные силы — свыше 350 тысяч солдат и офицеров. Основные усилия Барятинский сначала направил против Шамиля, развернув вокруг имамата 200-тысячную группировку. Летом 1859 года, постепенно сужая блокадное кольцо, русские войска окружили Шамиля на горе Гуниб, где после безнадежного сопротивления знаменитый вождь горцев лично сдался воеводе и был выслан в Россию.

Летом 1859 года, постепенно сужая блокадное кольцо, русские войска окружили Шамиля на горе Гуниб, где после безнадежного сопротивления знаменитый вождь горцев лично сдался воеводе и был выслан в Россию.

Присоединение Кавказа 1800 — 1864 гг. «История СССР. Том 7. Российская империя в первой половине XIX века». (Москва, 1947).

После падения Кавказского Имамата внимание русского Главнокомандования было обращено на Северо-Западный Кавказ, куда для усиления войск, находившихся в Кубань. В ноябре 1859 г. Магомед-Амин, поняв бесперспективность дальнейшего сопротивления, сложил оружие. В сопровождении 2000 всадников он прибыл в русский военный лагерь и присягнул императору. Этот факт мог послужить прецедентом компромиссного мира в вековой войне, но в правящих сферах империи не все считали его приемлемым из соображений престижа. Категорически против этого выступило и большинство кавказских генералов во главе с Барятинским. По их замыслу, чтобы исключить возможность нового восстания, горцев следовало переселить в степь, подальше от моря, а горы заселить казаками.

Осенью 1861 года Александр II посетил Северный Кавказ. Он дважды встречался с горскими делегатами, которые заявляли, что готовы признать российское подданство при условии, что они останутся на своих землях и сохранят свою автономию. Александр отверг эти условия, потребовав безоговорочной покорности и выселения в самолет. В противном случае горцев просили уехать в Османскую империю, которая изъявила желание принять кавказцев.

Лишь небольшая часть горцев согласилась поселиться на равнинах, тогда как большинство решило воевать за свою землю. Война возобновилась с огромным неравенством сил. Начались систематические нападения на Черкесию, сопровождавшиеся вырубкой лесов, разрушением деревень и изгнанием людей из домов.

В 1864 году было сломлено сопротивление черкесов, уже вытесненных с исконных мест обитания. Под угрозой голодной смерти или тотального истребления войсками они стали массово уходить в Турцию. Правительство заселило земли, оставленные горцами, русскими колонистами.

После поражения черкесов настала очередь убыхов. Потерпев поражение в последней битве 19 марта 1864 года, гордые убыхы были вынуждены проявить покорность под условием изгнания в Османскую империю. Садз сдался вслед за убыхами.

В горах Западной Абхазии прогремели последние залпы Кавказской войны. Жители Медовея вместе с собравшимися там представителями разных племен готовились к битве. Новый генерал-губернатор Кавказского наместничества великий князь Михаил Николаевич (брат Александра II) направил в этот труднодоступный край четыре колонны войск общей численностью более 25 000 воинов. Войска, двигаясь с разных направлений, решительно подавили последние очаги сопротивления и сосредоточились в долине, которая ныне называется Красной Поляной. Здесь 21 мая 1864 года в присутствии самого великого князя был отслужен благодарственный молебен в ознаменование победы и состоялся торжественный парад войск. Этот день считается окончанием Кавказской войны — самого продолжительного военного конфликта в истории России.

Изгнание черкесов и абхазов в Османскую империю. «Les Russes en Circassie, 1760-1864» А. Мекер. (Берн, 1919).

Когда официальная Россия праздновала победу в Кавказской войне, горцы, «побежденные, но не побежденные», как писал один из современников этого события, толпами покинули родные края и ушли за границу. Эта массовая эмиграция кавказцев началась в середине 19 века, а в 60-е годы приняла катастрофические масштабы, превратившись в настоящую трагедию для адыго-абхазских народов, количество уехавших которых намного превышало количество оставшихся на их родная земля. Убыхский народ исчез с карты Кавказа, полностью переселившись в Турцию в 1864 г. В то же время садзы и медовеи, а также большая часть северокавказских абазин отселились почти полностью. Ушла и большая часть адыгов (черкесов), до того времени самого многочисленного северокавказского этноса.

С конца 50-х годов 19 века российское правительство начало поэтапную отмену оставшихся на Кавказе протекторатов. Абхазское княжество было упразднено одним из последних, так как в его окрестностях продолжалась война с горцами и власти опасались абхазского восстания, способного осложнить ситуацию в регионе. Лишь в апреле 1864 года Михаил Шервашидзе, признанный «неблагонадежным», был отстранен от власти, а вскоре после этого в Абхазии было введено прямое русское правление.

Абхазское княжество было упразднено одним из последних, так как в его окрестностях продолжалась война с горцами и власти опасались абхазского восстания, способного осложнить ситуацию в регионе. Лишь в апреле 1864 года Михаил Шервашидзе, признанный «неблагонадежным», был отстранен от власти, а вскоре после этого в Абхазии было введено прямое русское правление.

Решение правительства об отмене автономного статуса было выполнено без происшествий. Бывший государь, состарившийся и больной, был арестован в ноябре 1864 года под надуманным предлогом и сослан в Россию, хотя в ознаменование прошлых заслуг ему была назначена хорошая пенсия и оставлены чин генерал-адъютанта и звание «Светлейший князь». Михаил Чачба-Шервашидзе скончался в Воронеже в 1866 году. Его тело, согласно его завещанию, было перевезено на родину и с почестями погребено в старинном соборе.

[1] Фамилия владетельных князей Абхазии на абхазском языке «Чачба». Однако в источниках и литературе XIX века чаще встречается его грузинская форма «шервашидзе» (известна с XII века). Эта форма не используется в абхазском языке. Однако смысловой разницы между терминами «Чачба» и «Шервашидзе» нет, это два обозначения одного и того же исторического рода.

Эта форма не используется в абхазском языке. Однако смысловой разницы между терминами «Чачба» и «Шервашидзе» нет, это два обозначения одного и того же исторического рода.

Урок Кавказская война 1817 1864. Презентация по истории на тему «Кавказская война» (8 класс)

Слайд 1

Слайд 2

Кавказская война (1817 или 1829-1864 гг.) — военные действия Российской Императорской Армии, связанные с присоединением к России горных районов Северного Кавказа, противостоянием Северо-Кавказскому имамату. Введение Горцы объединились в военно-теократическое исламское государство — Имамат Дагестана и Чечни во главе с Шамилем. На этом этапе Кавказская война переплелась с войной России против Персии. Боевые действия против горцев велись значительными силами и носили очень ожесточенный характер.

Слайд 3

3-й Имам Дагестана и Чечни Шамиль, 1797-1871 Ермолов Алексей Петрович 1777-1861

Слайд 4

проповеди Гази-Мухаммеда, первого имама и проповедника «священной войны» — оторвали Шамиля от его книг. Новое мусульманское учение Гази-Мухаммеда; «Мюридизм» распространился быстро. Мурид означает тот, кто ищет путь к спасению. Мюридизм не отличался от классического ислама ни в обрядах, ни в учении. С тех пор, как учения мюридов проникли в Чечню из Дагестана, война против неверных превратилась в национальное движение. В 1831 году чеченцы во главе с Гази-Мухаммедом подняли всеобщее восстание.

Новое мусульманское учение Гази-Мухаммеда; «Мюридизм» распространился быстро. Мурид означает тот, кто ищет путь к спасению. Мюридизм не отличался от классического ислама ни в обрядах, ни в учении. С тех пор, как учения мюридов проникли в Чечню из Дагестана, война против неверных превратилась в национальное движение. В 1831 году чеченцы во главе с Гази-Мухаммедом подняли всеобщее восстание.

Слайд 5

Собрание генералов, проповеди Гази-Мухаммада, первого имама и проповедника «священной войны», оторвали Шамиля от книг. Новое мусульманское учение Гази-Мухаммеда; «Мюридизм» распространился быстро. Мурид означает тот, кто ищет путь к спасению.

8. Мы должны сдерживать себя и своих коллег от взяточничества, потому что взяточничество является причиной разрушения государства и порядка. Взятку отбирают, акт оглашают, виновного арестовывают на 10 дней и 10 ночей. 9. Если войска идут в какую-либо страну с имамом или с тем, кому он поручает руководство над ними, то они должны идти в том порядке, в каком их поведет старейшина — каждое подразделение под знаком своего наиба, нисколько не смешиваясь с другими единицами. Нарушитель этого порядка наказывается публичным выговором. 10. Если случится так, что обстоятельства боя заставят совершить нападение или обратиться в бегство, то этого не следует делать вообще, в беспорядке, и не следует оставлять имама или его поверенного на произвол судьбы; напротив, они должны окружить его и не делать ни шагу вперед без него. Провинившийся наиб смещается и записывается в нижние чины (то есть в рядовые).

Нарушитель этого порядка наказывается публичным выговором. 10. Если случится так, что обстоятельства боя заставят совершить нападение или обратиться в бегство, то этого не следует делать вообще, в беспорядке, и не следует оставлять имама или его поверенного на произвол судьбы; напротив, они должны окружить его и не делать ни шагу вперед без него. Провинившийся наиб смещается и записывается в нижние чины (то есть в рядовые).

1. Политика России на Кавказе.

Кавказ — территория между Черным, Азовским и Каспийским морями, делится на Закавказье и Северный Кавказ, граница между которыми проходит по Главному Кавказскому хребту.

Перечислите по карте территории Кавказа, присоединенные к России к 1830 г.

Правильный ответ

3. Боевые действия на Кавказе.

Горцы в засаде

Этапы войны:

Этап 1: 1817-1819 — партизанская война горцев.

Этап 2: 1819-1824 — объединение Дагестана, начало организованных действий.

Этап 4: 1828-1833 — создание имамата.

Этап 5: 1834-1859 — бой с Шамилем.

Этап 6: 1859-1864 — окончательное подавление горцев.

3. Боевые действия на Кавказе.

Война началась в 1817 году. Русскими войсками на Кавказе командовал А. П. Ермолов. Его план состоял в том, чтобы приблизить русские границы к горам, опираясь на крепости, и выселить горцев на равнины.

Завоеванные земли переданы казакам. Им было выделено по 50 десятин земли, а офицерам — по 400 десятин на душу населения.

Генерал А.П. Ермолов

3. Боевые действия на Кавказе.

В 1834 году новым имамом был провозглашен Шамиль, который за достаточно короткое время сумел собрать под своей властью почти всех горцев Дагестана и Чечни и успешно бороться с русскими войсками.

Шамиль

3. Боевые действия на Кавказе.

Перестрелка

в горах

Дагестан.

Создана дисциплинированная армия численностью 10-15 тысяч человек. Любое неповиновение авторитету имама сурово наказывалось как вероотступничество. Сам имам считался человеком, избранным Богом для великого подвига на благо верующих.

3. Боевые действия на Кавказе.

Правительство России после неудачных боевых действий возвращается к тактике e строительство укреплений, новых дорог и вырубка леса, создание военных укреплений. В результате эта тактика начала приносить плоды. Кроме того, правящая верхушка имамата стала разорять простой народ бесконечными налогами и военными поборами. В результате в Северном Дагестане начались народные протесты против Шамиля.

3. Боевые действия на Кавказе.

Пленение Шамиля

В результате ожесточенного боя с русскими войсками в августе 1859 г. у села Гуниб Шамиль сдался, и его государство прекратило свое существование. К концу 1863 г. русские войска заняли весь Северный Кавказ. В 1864 году изнурительная Кавказская война закончилась победой русского оружия.

у села Гуниб Шамиль сдался, и его государство прекратило свое существование. К концу 1863 г. русские войска заняли весь Северный Кавказ. В 1864 году изнурительная Кавказская война закончилась победой русского оружия.

ПЛАН УРОКА:

1. Политика России на Кавказе.

2. Причины Кавказской войны.

3. Боевые действия на Кавказе.

ЗАДАНИЕ УРОКА:

Проверка домашнего задания.

В чем причины обострения русско-английских отношений во втором квартале XIX век?

1) Укрепление позиций России на Кавказе и в Черноморских проливах.

2) Поддержка Англией освободительного движения кавказских народов.

3) Столкновение торговых интересов России и Англии в Средней Азии и Иране.

1. Политика России на Кавказе.

Работа с текстом на стр. 74:

74:

— Узнайте по учебнику, кто такие горцы.

Заметка в блокноте:

Горцы — собирательное название, данное официальными властями различным народам Северного Кавказа.

Черкесы

2. Причины Кавказской войны.

Причины войны:

— набеги на заселенные русские территории;

— работорговля;

— царское правительство привлекало местное население к строительству крепостей, мостов, дорог;

— введение новых налогов;

— «умиротворительные» походы генерала А. П. Ермолова: уничтожение деревень, посевов;

— раздача земли казакам, чиновникам, местной администрации;

— строительство военных укреплений.

Здание

военная дорога.

2. Причины Кавказской войны.

Какова была политика царского правительства на Кавказе?

Военные методы, подчинение кавказских народов с помощью оружия привели к волнениям среди горцев.

Поначалу сопротивление горцев русским войскам не было организовано. Горцев объединяла идеология кавказского мюридизма.

Казаки

2. Причины Кавказской войны.

Заметка в блокноте:

Мюридизм — религиозно-политическое учение.

Шамиль — предводитель кавказских горцев, 1797-1871, мюрид, признан имамом в 1834 году, объединил горцев Дагестана и Чечни в теократическое государство. Имамат — теократическое государство.

Мюридизм основан на идеях духовного совершенствования и беспрекословного подчинения наставнику, руководителю (имаму). Для мюридов были характерны религиозный фанатизм и провозглашение газавата — Священной войны против неверных.

3. Боевые действия на Кавказе.

Шамилю удалось создать достаточно сильное теократическое государство — имамат.

Теократия — форма правления, при которой глава государства (обычно монархического) является в то же время его религиозным главой.

Портрет Шамиля

3. Боевые действия на Кавказе.

Дисциплина и сильная, фанатичная вера мюридских горцев позволили им успешно сражаться. Шамиль даже предпринимал попытки заручиться поддержкой иностранных государств в своей борьбе против Российской империи.

3. Боевые действия на Кавказе.

Война была жестокой. После боя на «реке смерти» Валерика его участник М.Ю. Лермонтов подумал грустно:

А там, вдали, в нестройном граде,

Но навеки гордо и спокойно

Горы раскинулись — и Казбек

2

6

И с грустью, тайной и сердцем

Я подумал: «Жалкий человек,

Чего он хочет! .. небо ясное,

Всем места под небом много

Но беспрестанно и напрасно

Один враждует — почему?

Как бы Вы ответили на этот вопрос?

Закрепление изученного материала

Распределите в двух соответствующих столбцах таблицы причины и последствия Кавказской войны

- Запрет властей на обогащение горцев путем набегов.

- Проведение русским самодержавием политики, ущемляющей интересы народов Кавказа;

- Мобилизация горцев на строительство крепостей.

- Усиление российского военного присутствия на Кавказе.

- Массовая эмиграция горцев с Кавказа.

- Разрушение имамата.

- Увеличение налогов с местного населения на строительство мостов и дорог.

- Интенсивное заселение Кавказа русскими и украинцами.

- Прекращение междоусобных войн и отмена рабства на Кавказе.

- Переселение горцев с освоенных ими земель в горы.

- Попытки насаждения среди горцев русских обычаев и законов.

- Развитие торговли, промышленности, оживление экономической жизни Кавказа.

- Создание предпосылок для развития капитализма.

Правильный ответ

Причины

Последствия

2. Мобилизация горцев на строительство крепостей.

Мобилизация горцев на строительство крепостей.

3. Усиление российского военного присутствия на Кавказе.

4. Увеличение налогов с местного населения на строительство мостов и дорог.

5. Интенсивное заселение Кавказа русскими и украинцами.

6. Переселение горцев с освоенных ими земель в горы.

7. Попытки насаждения среди горцев русских обычаев и законов.

1. Проведение русским самодержавием политики, ущемляющей интересы народов Кавказа;

2. Массовая эмиграция горцев с Кавказа.

3. Разрушение имамата.

4. Прекращение междоусобных войн и отмена рабства на Кавказе.

5. Развитие торговли, промышленности, оживление экономической жизни Кавказа.

6. Создание предпосылок для развития капитализма.

Ответьте на вопрос урока:

Какими средствами царскому правительству удалось завоевать Кавказ? Можно ли их использовать сегодня?

Домашнее задание:

§ 12. (Учебник А. А. Данилова, Л. Г. Косулина. История России. XVIII в.)

(Учебник А. А. Данилова, Л. Г. Косулина. История России. XVIII в.)

Подготовить сочинение на тему «Кавказская война в произведениях писателей»

резюме других докладов

«Направления внешней политики Николая I» — европейское направление. Основные направления внешней политики. Жандарм Европы. Мероприятие. Русско-турецкая война. Восточное направление. Разработки. Результат. Русско-иранская война. Россия — «Жандарм Европы». Реакция Николая1 на революционные события в Европе. Ближневосточное направление. Театры войны. Внешняя политика Николая 1. Обострение русско-английских противоречий.

«Кавказская война 1817-1864» — Военные действия на Кавказе. Народы Кавказа. Причины Кавказской войны. Какими средствами царскому правительству удалось завоевать Кавказ. Строительство военной дороги. Кавказская война 1817-1864 гг. Разрушение имамата. Политика России на Кавказе. Причины и этапы войны. А. П. Ермолов. Причины успеха Шамиля. Итоги войны. Движение Шамиля. Причины победы россиян. Шамиль правил с помощью наибов. Кавказ.

Итоги войны. Движение Шамиля. Причины победы россиян. Шамиль правил с помощью наибов. Кавказ.

«Внешняя политика Николая I» — Основные направления внешней политики России. Кот, Петр Маркович. Меры, принимаемые Россией для предотвращения революционного влияния. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Военачальники. Возникновение и обострение восточного вопроса было вызвано тремя факторами. Крымская война закончилась осадой Севастополя. Причины поражения России в Крымской войне. Врангель, Карл Карлович. Причины войны. Крымская война 1853-1856 гг.

«Итоги внутренней политики Николая I» — Как Николай I относился к крепостному праву. Апогей самодержавия. Павел Дмитриевич Киселев. Продажа крепостных. Полное собрание законов Российской империи. Какова была внутренняя политика Николая I: либеральная или. Решение крестьянского вопроса. Михаил Михайлович Сперанский. Ряд видных государственных деятелей. Крепостное право. Реформа государственной деревни. Орден Святого Андрея Первозванного.

«Направления внутренней политики Николая I» — Особенности воспитания и личности. Непоследовательность политики. Последствия такой политики. Аграрная реформа. Размер налога. Достигнуты ли цели реформы. Попытки решить крестьянский вопрос. Основные направления внутренней политики. Внутренняя политика Николая 1. Личность Николая I. Особенность государственной власти. Меры по укреплению позиций дворянства. Меры Николая 1 по решению крестьянского вопроса. Усиление роли государственного аппарата.

«Внутренняя политика Николая I» — Усиление роли государственного аппарата. Усиление поддержки самодержавной власти. Иллюстрации и документы. Внутренняя политика Николая I. Анекдоты. Эпиграммы Тютчева. Император. Создание секретного комитета. Играть в азартные игры. Русская православная церковь. Попытки решить крестьянский вопрос. Направление внутренней политики Николая I. Император Николай I. Усиление борьбы с революционными настроениями.

муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №7» г. Сафоново Смоленской области.

Сафоново Смоленской области.

История презентация

по теме

Кавказская война

1817-1864

Авторы:

Kulikov Ivan

Galuza Andrew

G. Safonovo

декабрь 2019

Прибытия

Правительства по урегулированию. местное

населения на постройку крепостей,

автомобильных мостов

Введение новых налогов

«Умиротворительные походы генерала А.П.

Ермолова

Раздача земли казакам, чиновникам

Строительство военных укреплений

Кавказ — территория между Черным и Каспийским морями, делилась

на Закавказье и Северный Кавказ, граница между ними проходила по

магистрали Кавказский хребет.

Причины войны были в политике. Три империи — Россия, Турция

и Персия претендовали на владычество над Кавказом, издревле считавшимся воротами из Азии в Европу. В итоге в результате двух

войн с Турцией (1806-1812 и 1828-1829) и двух войн с Персией (1804-1813,

и 1826-1828) Россия смогла отстоять свои права на Кавказ. В результате

В результате

народы Кавказа как бы автоматически отошли к Российской империи.

Однако сами горцы не согласились с таким поворотом в своей судьбе.

НАРОДЫ КАВКАЗА

В начале 19 в. на кавказе

проживало более 50

человек основное из

это чеченцы,

балкарцы, черкесы,

осетины, ингуши.

Говоря на разных

языках и имея разные

вероисповедания, они

часто вели между

кровавые

войны, основанные на

кровной мести.

1

2

3

4

1. Осетины 2. Черкесы 3. Чеченцы

3. Кабардинцы

Большинство горцев

занимались

скотоводством, охотой,

рыболовством.

Нахождение на сцене

Разложение

Первобытные отношения

совершили набеги на соседей

, ограбив

и разрушив их поселения

и взяв в плен

мирных жителей.

НАРОДЫ КАВКАЗА.

Горцы

Ермоловский период (1816-1827)

В сентябре 1816 генерал-лейтенант Ермолов прибыл

на границу Кавказской губернии

После ознакомления с положением на Кавказской линии,

Ермолов наметил план действий, который затем

придерживался неукоснительно.

Ермолов составил последовательный и планомерный план наступательных действий

. Ермолов не оставил

ни один грабеж и набег горцев не остался безнаказанным.

Ермолов перешел от отдельных карательных экспедиций

к планомерному продвижению в глубь Чечни и Горного

Дагестана путем окружения горных районов сплошным

кольцом укреплений с прорубанием

проемов в труднопроходимых лесах, строительством дорог и

уничтожением непокорных аулов.

г. Ее результатом стало закрепление русской власти в Кабарде.

и кумыкских землях, в предгорьях и на равнинах. Русские

продвигались постепенно, методично вырубая леса, в

, в которых укрылись горцы.

С середины 1830-х гг.

конфликт обострился

в связи с появлением в

Чечне и Дагестане

религиозно-политической

флаговой торговли

газавата, которая

получила моральную и

военную поддержку

Османская империя и

Великобритания.

горцев Сопротивление

Чечня и Дагестан были

сломлены только в 1859 году,

сдались.

Иман Шамиль

ИМАН ШАМИЛЬ

На Восточном Кавказе после

смерти Гамзат-бека во главе

Шамиль стал мюридами. Новый

имам, обладавший

административными и

военными способностями,

вскоре оказался чрезвычайно опасным

врагом, сплотив под

часть своей доселе силы

разрозненных племен и аулов

Восточный Кавказ. Уже в

начале 1835 года его силы

возросли настолько, что он

вознамерился наказать

хунзахов за убийство его

предшественника.

Мюридизм

С середины 1820-х гг. на Кавказе стал

Мюридизм будет распространяться

Мюридизм — мусульманское учение,

приверженцы которого, мюриды, стремящиеся