Курильский вопрос решен. В 1945 году

Патовая дипломатическая коллизияВ день 70-летия подписания представителями правительства милитаристской Японии Акта о безоговорочной капитуляции и окончания Второй мировой войны, российский МИД заявил четкую, вытекающую из исторических фактов и международных соглашений позицию по так называемому курильскому вопросу. Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов в интервью информагентству «Интерфакс» исключил возможность переговоров с Японией по поводу Курил. Дословно было заявлено следующее: «Никакого диалога с Токио по «курильской проблеме» мы не ведем. Этот вопрос решен 70 лет назад: Южные Курилы перешли к нашей стране на законных основаниях, по итогам Второй мировой войны. Суверенитет и юрисдикция России над ними сомнению не подлежат».

Затем эту принципиальную позицию российского государства подтвердил и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, заявив по итогам переговоров со своим японским коллегой, что принадлежность Курил «не является предметом для дискуссий». Вместе с тем руководство дипломатического ведомства России согласилось продолжить переговоры по вопросу заключения между двумя странами мирного договора.

Вместе с тем руководство дипломатического ведомства России согласилось продолжить переговоры по вопросу заключения между двумя странами мирного договора.

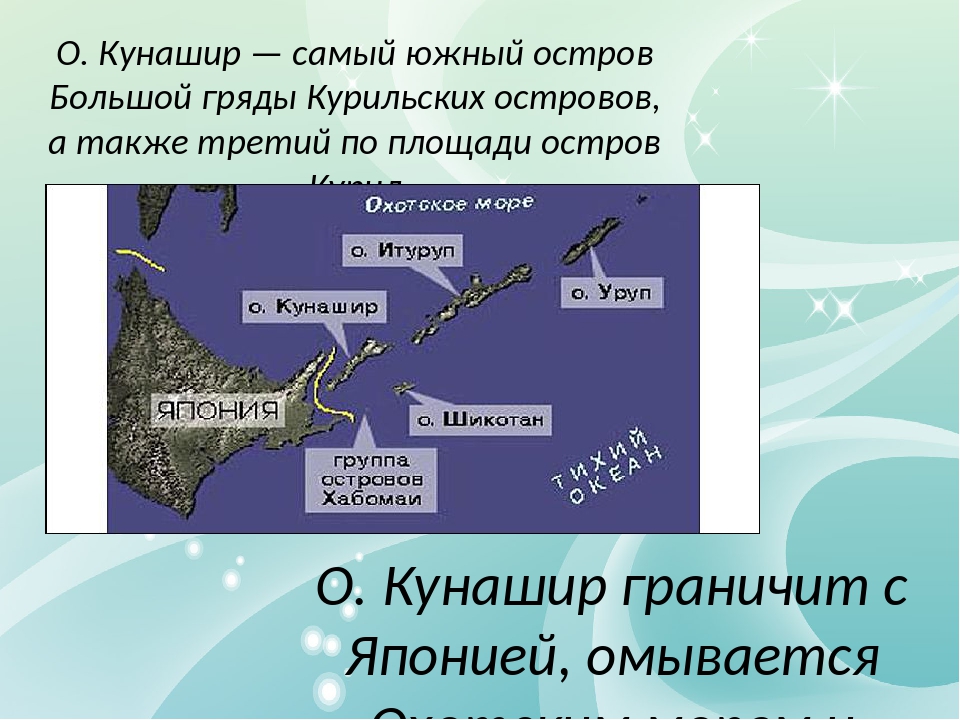

При этом, напомню, Токио годами заявляет о согласии заключить мирный договор с Россией только при условии «возвращения островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи».

Что ж, давайте разберемся в создавшейся дипломатической коллизии по существу.

Война расставила точки над i

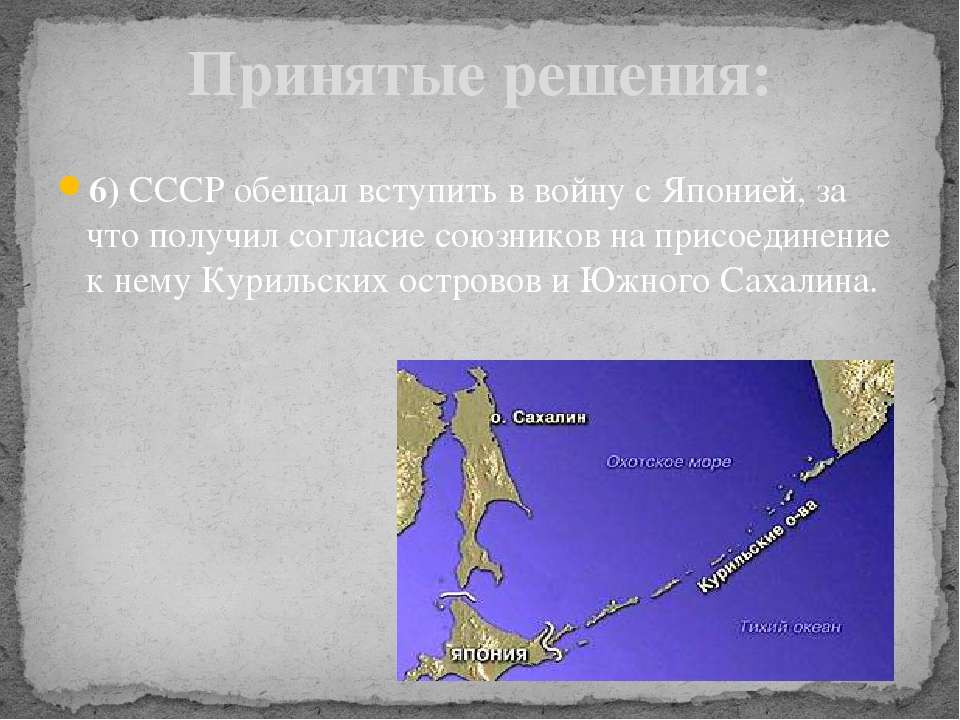

Принадлежавшие с конца XVIII века Российской империи все Курильские острова — включая южные! — решением Ялтинской (Крымской) конференции глав государств — участников антигитлеровской коалиции — И.В. Сталина, Ф. Рузвельта и У. Черчилля — по итогам войны передавались ее прежнему владельцу России — Советскому Союзу. Лишение милитаристской Японии этих островов вытекало также из условий Потсдамской декларации, на основе которой японское правительство подписало Акт о безоговорочной капитуляции. Вывод всех без исключения Курильских островов вплоть до острова Хоккайдо из-под юрисдикции государственной или административной власти Японии предусматривался и в Меморандуме главнокомандующего союзными державами генерала Д. Макартура N 677/1 от 29 января 1946 года. Тогда это решение союзников возражений японского правительства не вызвало, ибо рассматривалось как реализация условий капитуляции.

Макартура N 677/1 от 29 января 1946 года. Тогда это решение союзников возражений японского правительства не вызвало, ибо рассматривалось как реализация условий капитуляции.

В 1951 г. японское правительство подписало и затем ратифицировало Сан-Францисский мирный договор, в котором «отказалось от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года». Тем самым восполнялись территориальные потери России (СССР), понесенные в результате Русско-японской войны 1904-1905 гг. Причем японским правительством был подтвержден отказ Японии от всех Курильских островов, включая их южную часть. И уже после этого в совместной парламентской резолюции всех партий страны от 31 июля 1952 г. перед правительством ставилась задача возвращения Японии лишь островов Хабомаи и Шикотан, которые японские парламентарии рассматривали не как Малую Курильскую гряду, а как «продолжение Хоккайдо».

Именно такую задачу перед дипломатией страны поставил премьер-министр Японии Итиро Хатояма, приступивший в 1955 г. к переговорам с СССР о подписании между двумя странами мирного договора.

Компромисс Хрущева

При этом Хатояма разъяснял, что нельзя смешивать вопрос о Хабомаи и Шикотане с вопросом обо всех Курильских островах, который был решен Ялтинским соглашением. Он признавал, что поскольку Япония отказалась от Курильских островов и Южного Сахалина по Сан-Францисскому договору, у нее нет оснований требовать передачи ей этих территорий. Зная о позиции японского премьера, Москва после длительных переговоров согласилась пойти на уступку искомых Японией территорий и подписание не мирного договора, а совместной декларации об окончании состояния войны и восстановлении дипломатических отношений.

В подписанной 19 октября 1956 года в Москве Советско-японской совместной декларации предусматривалось, что СССР и Япония «согласились на продолжение после восстановления нормальных дипломатических отношений. .. переговоров о заключении мирного договора». И это никак не означало, как пытаются утверждать наши японские оппоненты и поддерживающие их некоторые отечественные комментаторы, продолжение переговоров по территориальному размежеванию. Ведь 9я статья Совместной декларации не предусматривает никаких двойных толкований: «Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Шикотан с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора между СССР и Японией».

.. переговоров о заключении мирного договора». И это никак не означало, как пытаются утверждать наши японские оппоненты и поддерживающие их некоторые отечественные комментаторы, продолжение переговоров по территориальному размежеванию. Ведь 9я статья Совместной декларации не предусматривает никаких двойных толкований: «Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Шикотан с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора между СССР и Японией».

О том, что это максимальная уступка Японии, заявлял инициатор компромисса по территориальному вопросу тогдашний лидер СССР Никита Хрущев. Накануне подписания Совместной декларации 16 октября он говорил полномочному представителю Японии министру рыболовства, сельского и лесного хозяйства Итиро Коно: «Японская сторона хочет получить Хабомаи и Шикотан без заключения мирного договора и решить впоследствии какие-то другие, не известные нам территориальные вопросы, которых в действительности не существует. Советское правительство хочет как можно скорее договориться с Японией, и оно не использует территориальный вопрос для торга. Но я должен еще раз совершенно определенно и категорически заявить, что никаких претензий Японии по территориальному вопросу, кроме Хабомаи и Шикотан, мы принимать не будем и отказываемся обсуждать какие бы то ни было предложения в этом отношении… Мы не можем и не пойдем ни на какие дальнейшие уступки. Хабомаи и Шикотан можно было бы передать Японии по мирному договору, но с передачей указанных островов территориальный вопрос целиком и полностью следует считать разрешенным».

Советское правительство хочет как можно скорее договориться с Японией, и оно не использует территориальный вопрос для торга. Но я должен еще раз совершенно определенно и категорически заявить, что никаких претензий Японии по территориальному вопросу, кроме Хабомаи и Шикотан, мы принимать не будем и отказываемся обсуждать какие бы то ни было предложения в этом отношении… Мы не можем и не пойдем ни на какие дальнейшие уступки. Хабомаи и Шикотан можно было бы передать Японии по мирному договору, но с передачей указанных островов территориальный вопрос целиком и полностью следует считать разрешенным».

Как возникли «северные территории»

Хрущев отверг предложенный японцами вариант соглашения о том, что переговоры о мирном договоре будут включать территориальный вопрос. Видимо, это неизвестно тем, кто пытается утверждать, что, «согласно Совместной декларации следует хоть сто лет продолжать обсуждать территориальную проблему с Японией».

При этом сторонники подобной позиции заявляют, что якобы и «Советский Союз десятилетиями вел такие переговоры по территориальному вопросу». Таким, мягко говоря, малокомпетентным людям опять-таки неведомо, что предусмотренные Совместной декларацией переговоры о заключении мирного договора после 1956 г. японским правительством были фактически прекращены. При открытом давлении не заинтересованной в окончательной нормализации японо-советских отношений администрации США, в нарушение достигнутых в Совместной декларации условий правительство Японии произвольно выдвинуло требование «вернуть» Японии не только Хабомаи и Шикотан, но еще и наиболее крупные и освоенные острова Курильской гряды — Кунашир и Итуруп.

Таким, мягко говоря, малокомпетентным людям опять-таки неведомо, что предусмотренные Совместной декларацией переговоры о заключении мирного договора после 1956 г. японским правительством были фактически прекращены. При открытом давлении не заинтересованной в окончательной нормализации японо-советских отношений администрации США, в нарушение достигнутых в Совместной декларации условий правительство Японии произвольно выдвинуло требование «вернуть» Японии не только Хабомаи и Шикотан, но еще и наиболее крупные и освоенные острова Курильской гряды — Кунашир и Итуруп.

Антисоветски настроенные американские и японские круги задались целью, выдвигая заведомо неприемлемые для Москвы ничем не обоснованные условия, на долгие годы заблокировать процесс заключения японо-советского мирного договора. Ситуация обострилась в 1960 г., когда японское правительство вместо мирного договора с СССР вопреки воле японского народа перезаключило направленный против СССР и КНР военный союз с США, подтверждавший право американских вооруженных сил иметь многочисленные военные базы на территории Японии.

Складывалась ситуация, когда в случае передачи островов Японии на них могли быть созданы нацеленные на нашу страну военные объекты США. А потому МИД СССР 27 января 1960 г. направил правительству Японии памятную записку, в которой указал, что «только при условии вывода всех иностранных войск с территории Японии острова Хабомаи и Шикотан будут переданы Японии, как это предусмотрено Совместной декларацией СССР и Японии от 19 октября 1956 года». В ответ японское правительство стало насаждать в стране антисоветские настроения, обвиняя СССР вопреки подписанным, в том числе и самой Японией, международным соглашениям в якобы «незаконном захвате исконно японских земель». Из средств государственного бюджета и «пожертвований» крупного бизнеса формировался фонд для финансирования шумной кампании «за возвращение северных территорий». В условиях отказа японского правительства выполнять положения Совместной декларации, его нежелания вести переговоры о подписании мирного договора и использования официальным Токио надуманной «территориальной проблемы» для нагнетания враждебности к СССР советское правительство заявило, что такой проблемы в советско-японских отношениях не существует, ибо она была разрешена по итогам войны.

После чего МИД СССР неизменно отвергал попытки японской стороны навязать обсуждение искусственно созданной так называемой проблемы северных территорий.

Что касается мирного договора, советское руководство никогда не отказывалось от его заключения и развития отношений с Японией. Так, в 1977 г. генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев отмечал: «В совместном советско-японском заявлении от 10 октября 1973 г. была зафиксирована договоренность продолжить переговоры о заключении мирного договора. Советский Союз готов, если, разумеется, с японской стороны не будет выдвигаться неприемлемых условий, довести это важное для наших стран дело до конца. При трезвом подходе японской стороны к реальностям, сложившимся в итоге Второй мировой, это можно было бы сделать — и сделать быстро».

Исторические реалии неоспоримы

Отрадно, что после десятилетий невнятной политики нынешнее российское правительство, следуя воле народа, наконец-то расставило точки над i и вновь подтвердило неотъемлемость от России ее суверенных территорий — Курильских островов. При этом оно считает, что подписание мирного договора способствовало бы подведению черты под послевоенным периодом и всестороннему развитию отношений двух соседних государств.

При этом оно считает, что подписание мирного договора способствовало бы подведению черты под послевоенным периодом и всестороннему развитию отношений двух соседних государств.

Условия же нашей страны по заключению мирного договора японскому правительству известны. Их недавно напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров, указав, что продвижение в этом вопросе возможно лишь после признания Японией послевоенных исторических реалий, включая Устав ООН во всей его полноте. Но, как показывают последние события, Токио отказывается признавать эти реалии, продолжая увязывать вопрос о заключении мирного договора с необоснованными территориальными претензиями.

Что ж, мы жили без мирного договора 70 лет, проживем еще. У нас, кстати, нет договора о мире с главным противником в войне — Германией, и это на протяжении десятилетий не мешало развитию политических, торгово-экономических, культурных и иных отношений между двумя странами и народами.

Посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации

Страноведческая справка о Российской Федерации

Официальное название — Российская Федерация (РФ)

Площадь — 17 075 400 кв. км.

км.

Столица России — Москва

Географическое положение. Государство, расположенное на двух континентах — Европе и Азии. На юге и юго-востоке граничит с Китаем, на юго-востоке — с Северной Кореей, на юге — с Казахстаном, Монголией, Грузией и Азербайджаном, на юго-западе — с Украиной, на западе — с Финляндией, Беларусью, Эстонией, Латвией и Норвегией. Кроме этого, Калининградская область, анклав России на побережье Балтийского моря, граничит с Польшей и Литвой. России принадлежат также острова Новая Земля, Северная Земля, Вайгач, архипелаг Земля Франца-Иосифа, Новосибирские острова, остров Врангеля в Северном Ледовитом океане; Курильские острова (часть Курильских островов — Итуруп, Кунашир, Шикотан — оспариваются Японией) и остров Сахалин в Тихом океане. На востоке Россия омывается Японским, Охотским и Беринговым морями и Беринговым проливом, на севере — Баренцевым, Карским, Чукотским и Восточно-Сибирским морями, морем Лаптевых, на западе — Балтийским морем и Финским заливом, на юге — Черным и Азовским морями.

Население и язык. Официальный (государственный) язык на всей территории РФ — русский. Народам РФ гарантируется право на сохранение родного языка. По данным переписи 2002 года, население России составляет 145287,4 тысячи человек.

Денежная единица – рубль.

Главные города, административное деление: В состав РФ входят: 22 республики, 6 краев, 49 областей, города федерального значения Москва и Санкт-Петербург, автономная область и 10 автономных округов.

В марте 2014 года Российская Федерация присоединила территорию Крымского полуострова. Этому событию предшествовало смена власти на Украине («Евромайдан»). 6 марта на референдум был вынесен вопрос о присоединении Крыма к России. 11 марта Верховным Советом Автономной Республики Крым и Севастопольским городским советом была принята Декларация о независимости. 16 марта был проведён референдум о статусе Крыма, по официальным результатам которого большинство проголосовавших высказалось за присоединение к России. 17 марта 2014 на основании результатов которого была в одностороннем порядке провозглашена независимая Республика Крым, а 18 марта она подписала с Россией договор о вхождении в состав РФ. 11 апреля Республика Крым и город федерального значения Севастополь были включены в перечень субъектов РФ в Конституции России.

11 апреля Республика Крым и город федерального значения Севастополь были включены в перечень субъектов РФ в Конституции России.

Международное сообщество не признало присоединение Крыма к Российской Федерации, продолжает рассматривать полуостров как часть Украины.

Религия. Среди религиозных конфессий самой многочисленной является православная, жители многонациональной России исповедуют также ислам, католицизм, иудаизм, буддизм.

Глава государства — Президент РФ.

Государственные праздники:

-1,2,3,4,5 января — Новый год и Новогодние каникулы;

-7 января — Рождество Христово;

— 23 февраля — День защитника Отечества;

— 8 марта — Международный женский день;

— 1 и 2 мая — Праздник Весны и Труда;

— 9 мая — День Победы;

— 12 июня – День России;

— 4 ноября — День народного единства;

— 12 декабря — День Конституции РФ.

Политическое устройство. Россия — федеративная республика. Глава государства — президент, исполнительная власть принадлежит правительству во главе с председателем правительства.

Структура власти. Россия — демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент, Федеральное Собрание, Правительство, суды.

К основам конституционного строя относится принцип разделения властей. В соответствии с ним власть не должна быть сосредоточена в руках одного лица или одного органа, а должна быть рассредоточена между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти. Принцип разделения властей требует строгого разграничения их компетенции, наличия системы сдержек и противовесов, с помощью которых каждая ветвь власти может ограничивать другие.

При Президенте действуют консультативные органы — Совет безопасности и Государственный совет. Президент председательствует в этих советах.

Президент формирует также свою Администрацию. Она обеспечивает деятельность главы государства, создает условия для реализации им функций гаранта Конституции.

Она обеспечивает деятельность главы государства, создает условия для реализации им функций гаранта Конституции.

В структуру президентской власти включаются полномочные представители Президента в федеральных округах.

«Вопросы суверенитета над островами не обсуждаются. Это территория Российской Федерации». Япония и российские Курилы: история проблемы

Аннотация. В статье представлены результаты анализа истории японских притязаний на российские Курильские острова.

Summary. The paper offers the results of a probe into the history of Japan’s claims on the Russian Kuriles.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

КАБЕНИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ — полковник запаса

«Вопросы суверенитета над островами не обсуждаются, это территория Российской Федерации»

Япония и российские Курилы: история проблемы

165 лет назад, 7 февраля 1855 года было заключено первое в истории дипломатическое соглашение нашей страны с дальневосточным соседом — Трактат о торговле и границах (Симодский трактат). Его первая статья начинается словами: «Отныне да будет постоянный мир и искренняя дружба между Россией и Японией»1. Дата установления межгосударственных отношений двух стран могла стать поводом для их дальнейшего развития в духе добрососедства. Но история распорядилась иначе: экспансионизм Японии вверг страны в череду конфликтов и войн, конец которой был положен только в 1945 году. А 7 февраля начиная с 1981 года отмечается в Японии как «День северных территорий». Этот термин со ссылками на утративший силу ещё в XIX веке Симодский трактат используется японской стороной для неправомерного обоснования притязаний на исконно российские Южные Курилы. Исторически их принадлежность нашей стране базируется на праве первооткрытия и первоосвоения, а также на общепризнанных итогах Второй мировой войны и послевоенной международно-правовой основе, включая Устав ООН.

Его первая статья начинается словами: «Отныне да будет постоянный мир и искренняя дружба между Россией и Японией»1. Дата установления межгосударственных отношений двух стран могла стать поводом для их дальнейшего развития в духе добрососедства. Но история распорядилась иначе: экспансионизм Японии вверг страны в череду конфликтов и войн, конец которой был положен только в 1945 году. А 7 февраля начиная с 1981 года отмечается в Японии как «День северных территорий». Этот термин со ссылками на утративший силу ещё в XIX веке Симодский трактат используется японской стороной для неправомерного обоснования притязаний на исконно российские Южные Курилы. Исторически их принадлежность нашей стране базируется на праве первооткрытия и первоосвоения, а также на общепризнанных итогах Второй мировой войны и послевоенной международно-правовой основе, включая Устав ООН.

Русские пришли на Курилы значительно раньше японцев. В Российском государстве сообщения о них появились в первой половине XVII века. В 1639 году отряд томского казака И.Ю. Москвитина узнал о жителях островов айнах. Через 4 года сведения о них поступили от казачьего письменного головы В.Д. Пояркова. В 1646 году якутский казак Н.И. Колобов дал отчёт царю о походах 1639—1641 гг. отряда И.Ю. Москвитина. Вещественные доказательства пребывания русских на Кунашире, самом южном острове Большой Курильской гряды, обнаружил голландский мореплаватель Мартин де Фриз, совершивший в 1643 году плавание к берегам Японии и южных Курильских островов. В его судовом журнале имеется запись о большом Т-образном столбе у подножия вулкана Тятя на о. Кунашир. Такие столбы русские поморы устанавливали на освоенных ими берегах Северного Ледовитого океана2.

В 1639 году отряд томского казака И.Ю. Москвитина узнал о жителях островов айнах. Через 4 года сведения о них поступили от казачьего письменного головы В.Д. Пояркова. В 1646 году якутский казак Н.И. Колобов дал отчёт царю о походах 1639—1641 гг. отряда И.Ю. Москвитина. Вещественные доказательства пребывания русских на Кунашире, самом южном острове Большой Курильской гряды, обнаружил голландский мореплаватель Мартин де Фриз, совершивший в 1643 году плавание к берегам Японии и южных Курильских островов. В его судовом журнале имеется запись о большом Т-образном столбе у подножия вулкана Тятя на о. Кунашир. Такие столбы русские поморы устанавливали на освоенных ими берегах Северного Ледовитого океана2.

Сведения о Курильских островах пополнил якутский казачий пятидесятник В.В. Атласов, который на основе «распросных данных» составил в 1702 году записку («Скаску») об «Опонском государстве», содержавшую сведения о Курильских островах. Впоследствии голландский предприниматель и картограф Н. Витсен использовал эти сведения во втором издании своей книги «Северная и восточная Татария» (Амстердам, 1705 г.). Именно из подробно изложенной в ней «Скаски» В.В. Атласова мир впервые узнал об истинном расположении Курильских островов и о роли русских в их открытии3.

Впоследствии голландский предприниматель и картограф Н. Витсен использовал эти сведения во втором издании своей книги «Северная и восточная Татария» (Амстердам, 1705 г.). Именно из подробно изложенной в ней «Скаски» В.В. Атласова мир впервые узнал об истинном расположении Курильских островов и о роли русских в их открытии3.

Первые (с севера) Курильские острова были присоединены к России в 1711 году, последние (южные) — в 1778-м от имени её верховной власти в соответствии с нормами международного права того времени. У коренных жителей этих островов — айнов не было государственности, их численность едва превышала 2000 человек, расселённых по наиболее крупным островам. Айны доброжелательно встречали русских мореплавателей и добровольно принимали российское подданство.

На протяжении большей части XVIII века исследования островов Курильской гряды продолжали русские научные экспедиции, результатами которых стали их освоение, точное описание и картографирование. Первый «Чертёж Камчадальского Носа и морским островам» был составлен в 1726 году якутским казачьим есаулом И.

В 1719 году Пётр I отправил экспедицию под руководством морского геодезиста И.М. Евреинова и геодезиста-картографа Ф.Ф. Лужина, которая в 1720—1721 гг. обследовала Курильские острова, привела в российское подданство жителей четырёх из них, расположенных южнее о. Парамушир, и подтвердила сведения об отсутствии на островах японцев6. Позже вклад в обобщение обширных данных о восточных землях России внёс член Петербургской академии наук, историк и археограф, автор труда «История Сибири» Г.

Участники экспедиций 1738—1739 и 1742 гг. под руководством М.П. Шпанберга нанесли на карту Малую Курильскую гряду (острова Шикотан и Хабомаи), установили знаки-кресты и медные доски с надписью: «Земля российского владения»8.

В 1744 году старшина о. Шумшу Н. Сторожев посетил самый южный из Курильских островов Кунашир и принял часть проживавших там айнов в российское подданство, а казачий сотник Н. Чёрный (Черных) в 1767 году привёл в российское подданство жителей о. Итуруп.

В ходе экспедиций 1775—1782 гг. во главе с сибирским дворянином И.М. Антипиным и иркутским посадским Д.Я. Шабалиным9 в подданство России было окончательно приведено население четырёх южных островов и частично Хоккайдо, где русские встретились с японскими чиновниками, которые ответили отказом на предложение о торговле.

Все Курильские острова, нанесённые на карты, императрица Екатерина II в 1786 году объявила владениями России как «земли, российскими мореплавателями приобретённые», повелев управлять ими российской власти Камчатки. Указ опубликовали в том числе на иностранных языках. Ни одно государство в то время не оспорило права России на Курильские острова. Для прохода иностранных судов в их районах запрашивали разрешение у российских властей10.

Указ опубликовали в том числе на иностранных языках. Ни одно государство в то время не оспорило права России на Курильские острова. Для прохода иностранных судов в их районах запрашивали разрешение у российских властей10.

30 ноября 1787 года иркутский генерал-губернатор И.В. Якоби в рапорте Екатерине II сообщил об изготовлении медных гербов Российской империи и железных досок с изображением на них медного креста со словами «Земля российского владения», которые он распорядился «выставить на приличных местах при гаванях, бухтах и на твёрдой земле» Аляски и «на Курильских островах в приличных также местах»11. Так были выполнены требования международного права того времени к вступлению во владение пространствами, до того момента никому не принадлежавшими, и утверждению суверенитета над ними.

В период активного освоения русскими первопроходцами Курильских островов Япония проводила политику самоизоляции от внешнего мира, известную как Сакоку («Страна на замке»). Введённая сёгунатом Токугава в 1641 году, она под страхом смертной казни запрещала японцам покидать пределы своей страны. Поэтому не могло быть ни официального присутствия японцев на Курилах, ни учреждения на островах административного японского управления, ни формального их включения в состав Японской империи.

Поэтому не могло быть ни официального присутствия японцев на Курилах, ни учреждения на островах административного японского управления, ни формального их включения в состав Японской империи.

К приходу русских на Курилы северная часть о. Хоккайдо не была присоединена к Японии. Проникшие на остров в ХV веке японцы заняли лишь его южную оконечность и впоследствии создали автономное княжество Мацумаэ. В ХVII веке они стали проникать глубже в центр расселения айнов на острове, встречая жёсткое сопротивление коренного населения. А русские в то время свободно общались и вели торговлю с айнами в северных районах Хоккайдо. Только в 1869 году остров был полностью присоединён к Японии, которая до того времени считала его земли за исключением территории княжества Мацумаэ варварскими — Эдзо.

Словом, доказательства того, что все Курилы принадлежали России по праву первооткрытия и первоосвоения, ни во время их присоединения к нашей стране, ни ранее не находились под юрисдикцией Японии, несомненны и неопровержимы.

Нападения на российские Курилы японцы начали в конце XVIII века, совершив первую официальную экспедицию за пределы Хоккайдо в 1786 году. Вторгшись на Кунашир и Итуруп, угрозами изгнали оттуда русских промысловых рабочих. Позже были уничтожены свидетельства пребывания русских на Итурупе, а в 1801 году японцы попытались вытеснить русских с Урупа.

В свою очередь, Россия всегда исходила из стремления иметь в лице Японии если не дружественное, то по крайней мере не враждебное государство. Россия никогда не выступала с позиций силы и не прибегала к тактике угроз и шантажа. Нежелание, а иногда и неспособность России выступать с позиций силы в отстаивании своих интересов в этом регионе воспринимались Японией как слабость. Сложившаяся к середине XIX века обстановка на восточных рубежах российских владений и недальновидная политика царского правительства в закреплении присутствия России на Дальнем Востоке вызвали её вынужденные дипломатические шаги. Положение усугублялось недостаточностью человеческих и военных ресурсов для отстаивания и защиты законных прав на огромные территории тихоокеанского побережья Российской империи.

К тому времени агрессивность иностранных держав на Тихом океане, у границ Российской империи, нарастала. Франция через миссионеров из Маньчжурии вела разведку устья Амура, активно работала в Китае, её военные суда стали появляться у берегов Кореи. В Охотском море, которое было признано в то время внутренним русским морем, процветало браконьерство иностранцев. Хищническая добыча китов, морских бобров и котиков нарастала год от года. Американские пираты бесчинствовали на территориях российских владений. Великобритания после победы в первой «опиумной войне» с Китаем в 1842 году стала усиленно продвигать свои военно-морские силы к северу в попытках установить контроль над Сахалином, Камчаткой и вытеснить Россию с Дальнего Востока и Тихого океана.

Выдающаяся роль в укреплении позиций России на Дальнем Востоке принадлежит капитан-лейтенанту Г. Невельскому. В августе 1850 года в устье Амура он заложил первый военный пост — Николаевский и поднял русский военный флаг. Одновременно по собственной инициативе объявил местному населению и иностранным кораблям о присоединении к России Приамурского края, берегов Татарского пролива и Сахалина12, что стало важнейшим событием в истории не только Дальнего Востока, но и всей страны в годы, предшествовавшие Крымской войне 1853—1856 гг. Она докатилась до Дальнего Востока в августе 1854 года. Мощная англо-французская эскадра из шести кораблей с морской пехотой вошла в Авачинскую бухту и попыталась захватить г. Петропавловск (ныне Петропавловск-Камчатский). Несмотря на значительное превосходство интервентов в личном составе и артиллерии, небольшой русский гарнизон Петропавловска 30 августа — 5 сентября 1854 года достойно противостоял нападению и обратил неприятеля в бегство13. Петропавловская оборона — одна из славных страниц российской военной истории.

Она докатилась до Дальнего Востока в августе 1854 года. Мощная англо-французская эскадра из шести кораблей с морской пехотой вошла в Авачинскую бухту и попыталась захватить г. Петропавловск (ныне Петропавловск-Камчатский). Несмотря на значительное превосходство интервентов в личном составе и артиллерии, небольшой русский гарнизон Петропавловска 30 августа — 5 сентября 1854 года достойно противостоял нападению и обратил неприятеля в бегство13. Петропавловская оборона — одна из славных страниц российской военной истории.

В середине XIX века Япония тоже переживала непростой период своей истории. Система правления сёгуната (военно-административного бюрократического аппарата во главе с правителем — сёгуном в 1192—1867 гг.)14, лишившего власти императора ещё в XII веке, приходила в упадок, борьба правящих и влиятельных кланов за власть привела к внутреннему конфликту и нарастанию противоречий в политике самоизоляции страны. США, Великобритания и Франция оказывали сильное давление на Японию, принуждая её к открытию страны для внешней торговли. Успех в достижении этой цели сопутствовал коммодору М.К. Перри, который летом 1853 года привёл свою эскадру к административному центру сёгуната Эдо и прямой угрозой применения военной силы вынудил режим Токугавы15 принять условия США. 31 марта 1854 года был подписан Японо-американский договор о мире и дружбе. Он стал первым в ряду договоров, заключённых Японией с США, Россией, Великобританией, Францией, Нидерландами, которые вошли в историю под общим названием — Ансэйские договоры (заключённые в годы Ансэй — официальное наименование периода правления императора Комэй) 1854—1858 гг.16 Они давали право экстерриториальности иностранцам и лишали Японию таможенной автономии. Таким образом был положен конец более чем двухвековой самоизоляции Японии. Она вышла на мировую арену как зависимая страна.

Успех в достижении этой цели сопутствовал коммодору М.К. Перри, который летом 1853 года привёл свою эскадру к административному центру сёгуната Эдо и прямой угрозой применения военной силы вынудил режим Токугавы15 принять условия США. 31 марта 1854 года был подписан Японо-американский договор о мире и дружбе. Он стал первым в ряду договоров, заключённых Японией с США, Россией, Великобританией, Францией, Нидерландами, которые вошли в историю под общим названием — Ансэйские договоры (заключённые в годы Ансэй — официальное наименование периода правления императора Комэй) 1854—1858 гг.16 Они давали право экстерриториальности иностранцам и лишали Японию таможенной автономии. Таким образом был положен конец более чем двухвековой самоизоляции Японии. Она вышла на мировую арену как зависимая страна.

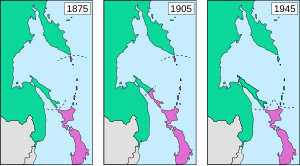

Агрессивная политика западных держав и США, связанная с колонизацией стран Тихоокеанского региона, представляла непосредственную угрозу дальневосточным владениям России. Наша страна была ослаблена Крымской войной, что негативно влияло на её переговорные позиции в диалоге с Японией. Россия не прибегала к силовому давлению и угрозам применения военной силы. В своём стремлении к добрососедству наша страна была готова на уступки и компромиссы. Проводником этой политики суждено было стать вице-адмиралу Е.В. Путятину, который после переговоров 7 февраля 1855 года подписал с Японией Трактат о торговле и границах (Симодский договор). В его статье 2 говорится: «Отныне границы между Россией и Японией будут проходить между островами Итурупом и Урупом. Весь остров Итуруп принадлежит Японии, а весь остров Уруп и прочие Курильские острова к северу составляют владение России. Что касается острова Крафто (Сахалина), то он остаётся неразделённым между Россией и Японией, как было до сего времени»17.

Россия не прибегала к силовому давлению и угрозам применения военной силы. В своём стремлении к добрососедству наша страна была готова на уступки и компромиссы. Проводником этой политики суждено было стать вице-адмиралу Е.В. Путятину, который после переговоров 7 февраля 1855 года подписал с Японией Трактат о торговле и границах (Симодский договор). В его статье 2 говорится: «Отныне границы между Россией и Японией будут проходить между островами Итурупом и Урупом. Весь остров Итуруп принадлежит Японии, а весь остров Уруп и прочие Курильские острова к северу составляют владение России. Что касается острова Крафто (Сахалина), то он остаётся неразделённым между Россией и Японией, как было до сего времени»17.

Несмотря на то, что в японской историографии Симодский трактат признан одним из пяти Ансэйских договоров с сопутствующими им конвенциями, трактатами и дополнениями, его суть и дух противоположны другим входящим в это число неравноправным соглашениям Японии с США, Великобританией, Францией, Нидерландами. В соответствии с Симодским трактатом Япония стала выгодоприобретателем, приросла территориями и расширила свои возможности ведения хозяйственной деятельности в Охотском море.

В соответствии с Симодским трактатом Япония стала выгодоприобретателем, приросла территориями и расширила свои возможности ведения хозяйственной деятельности в Охотском море.

Территориальная уступка России — передача Японии исконно русских Южных Курил (Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов Хабомаи) дала Японии повод предъявлять территориальные претензии к России, продолжающиеся в наши дни.

В дальнейших отношениях двум странам не удалось реализовать самое главное положение Симодского договора — установить постоянный мир и искреннюю дружбу между ними. Япония вела экспансионистскую политику в регионе, выдвигая всё новые требования к России. Снижению нараставшего напряжения в отношениях двух стран способствовал подписанный в апреле 1875 года Сан-Петербургский договор, основной целью которого были устранение «неудобств» в использовании о. Сахалин и стремление упрочить «доброе согласие» между сторонами. Япония согласилась оставить Сахалин полностью в собственности России в обмен на передачу ей Урупа и других Курильских островов (всего 18) к северу от него18. Граница между странами была установлена по проливу Лаперуза на юге и проливу между о. Шумшу и мысом Лопатка полуострова Камчатка (первый Курильский пролив) на севере.

Граница между странами была установлена по проливу Лаперуза на юге и проливу между о. Шумшу и мысом Лопатка полуострова Камчатка (первый Курильский пролив) на севере.

Благодаря преобразованиям периода Мэйдзи (реставрация Мэйдзи 1868—1912 гг.), начатым свержением сёгуната и восстановлением власти императора, за исторически короткий период закрытая феодальная страна вышла из самоизоляции и стала крупной мировой державой. Япония переняла многие достижения и опыт западных стран, встала на путь широкомасштабной модернизации. Изменилась политическая и экономическая структура государства. Преобразования в промышленной, военной, культурной и социальной сферах коренным образом перестроили традиционное японское общество. Эти изменения привели к росту агрессивности Японии во внешней политике, особенно в отношении соседних государств — Китая, Кореи и России. Условия торговли и мореплавания в регионе менялись, в т.ч. и в результате продажи Россией Аляски и Алеутских островов, что толкало Японию к пересмотру взятых на себя заключёнными ранее договорами с Россией обязательств.

В 1895 году в Санкт-Петербурге был подписан обновлённый Русско-японский договор о торговле и мореплавании. Им не предусматривалось изменение границ, установленных Сан-Петербургским договором 1875 года, но были признаны утратившими силу трактат 1855 года (Симодский), трактат 1858 года, конвенция 1867 года и все дополнительные соглашения и конвенции, «заключённые или существующие» между сторонами19. Договор получал «обязательную силу лишь через четыре года, по крайней мере, со дня его подписания». Срок его действия определялся в 12 лет с предоставлением права сторонам заявить о его расторжении не ранее чем по истечении 11 лет с момента его вступления в силу.

Япония нарушила условия договора и без объявления войны в ночь на 9 февраля 1904 года вероломно напала на российскую эскадру на внешнем рейде Порт-Артура, днём — на крейсер «Варяг» и канонерку «Кореец» в корейском порту Чемульпо.

В последовавшей Русско-японской войне Российская империя потерпела поражение, после трагического Цусимского сражения была вынуждена пойти на мирные переговоры и принять многие условия японской стороны. Подписанием 23 августа (5 сентября по новому стилю) 1905 года Портсмутского мирного договора Россия признала Корею сферой влияния Японии, уступила ей «в вечное и полное владение» южную часть о. Сахалин и все прилегающие к нему острова южнее 50-й параллели, арендные права на Квантунский полуостров с городами Порт-Артур, Дальний и южную ветку Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД)20. В документе также констатировалось, что действие договора о торговле и мореплавании 1895 года между Россией и Японией «упразднено было войной».

В дальнейшем агрессивная экспансионистская политика Японии в регионе нарастала. Она аннексировала Корею в 1910 году, приняла участие в Первой мировой войне на стороне Антанты, совместно с державами Антанты в 1918—1922 гг. участвовала в интервенции на российском Дальнем Востоке и в Сибири.

Прерванные в результате войны и агрессии Японии дипломатические отношения нашей страны с островным соседом были восстановлены подписанной 20 января 1925 года Конвенцией об основных принципах взаимоотношений между СССР и Японией. Советский Союз согласился с тем, «что договор, заключённый в Портсмуте 5 сентября 1905 года, остаётся в полной силе»21. Вместе с тем уполномоченный СССР декларацией заявил, что его признание «никоим образом не означает, что Правительство Союза разделяет с бывшим царским правительством политическую ответственность за заключение названного договора»22.

Конвенция зафиксировала договорённость о том, что другие договоры, конвенции и соглашения между двумя странами, заключённые до 7 ноября 1917 года, «будут пересмотрены… могут быть изменены или отменены», а также готовность нашей страны, «принимая во внимание нужды Японии в отношении естественных богатств… предоставить японским подданным, компаниям и ассоциациям концессии на эксплуатацию минеральных, лесных и других естественных богатств на всей территории» СССР23.

Конвенция представляла собой беспрецедентно дружественный шаг СССР, предпринятый через несколько лет после окончания участия Японии в военной интервенции в России. Но Япония встала на путь сознательного и агрессивного нарушения достигнутых договорённостей: не соблюдала концессионные контракты, на Южном Сахалине и корейской границе возводилась укрепления. После вторжения японской армии в 1931 году в Маньчжурию СССР потерял возможность нормальной эксплуатации КВЖД и был вынужден в 1934 году уступить свои права на эту железную дорогу и долю своего имущества в пользу созданного японцами квазигосударства Маньчжоу-Го. В 1938 году войска Японии вторглись в СССР у оз. Хасан и потерпели поражение. Та же участь постигла японскую армию в 1939-м на р. Халхин-Гол.

После провала экспансии на север Япония развернула борьбу за колонии европейских держав и США в Юго-Восточной Азии. В сентябре 1940 года она оккупировала северную часть Французского Индокитая. В том же месяце подписала Пакт трёх держав (Берлинский пакт) о военно-политическом союзе с Германией и Италией. 7 декабря 1941 года нападением на военно-морскую базу США Пёрл-Харбор начала Тихоокеанские кампании 1941—1945 гг. В 1942 году оккупировала Филиппины, Таиланд, Индокитай, Бирму, Малайю, Индонезию24.

В преддверии нападения фашистской Германии на СССР, стремясь избежать войны на два фронта, Советский Союз в апреле 1941 года заключил с Японией Пакт о нейтралитете. Но в конце войны на Крымской (Ялтинской) конференции 11 февраля 1945 года СССР принял на себя обязательство вступить в войну с Японией через 2—3 месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Соглашение трёх великих держав по вопросам Дальнего Востока, подписанное И. Сталиным, Ф. Рузвельтом и У. Черчиллем, определяло условия участия Советского Союза в войне против Японии, сохранение статус-кво Монгольской Народной Республики, «восстановление принадлежащих России прав, нарушенных вероломным нападением Японии в 1904 году», включая возвращение южной части Сахалина и прилегающих к ней островов, «передачу Советскому Союзу Курильских островов», восстановление аренды Порт-Артура как военно-морской базы СССР и совместную с Китаем эксплуатацию Китайско-Восточной и Южно-Маньчжурской железных дорог25.

В момент принятия Потсдамской декларации 26 июля 1945 года США, Великобританией и Китаем СССР не находился в состоянии войны с Японией, поэтому формально не участвовал в определении условий её капитуляции. Но интересы нашей страны в отношении утраченных ранее территорий учитывались и нашли отражение в положении декларации о том, что «японский суверенитет будет ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и теми менее крупными островами, которые мы укажем»26. Япония отвергла условия капитуляции и продолжила военные действия. США в качестве меры устрашения произвели атомные бомбардировки 6 августа — Хиросимы и 9 августа — Нагасаки.

СССР присоединился к Потсдамской декларации 8 августа 1945 года, в тот же день объявил Японии войну и на следующий день начал широкомасштабные наступательные операции в Северном Китае, Корее, на Сахалине и Курильских островах. С вступлением в войну Советского Союза Япония окончательно потеряла надежду на посредничество нашей страны в окончании войны и смягчении условий капитуляции. Правительство Японии 14 августа 1945 года заявило о принятии условий капитуляции, изложенных в Потсдамской декларации. Император Хирохито впервые обратился к своим подданным по радио 15 августа 1945 года и через два дня издал рескрипт «К солдатам и матросам», в котором назвал основную причину капитуляции: «Теперь, когда в войну против нас вступил и Советский Союз, продолжать сопротивление… означает поставить под угрозу саму основу существования нашей империи»27. Последовала капитуляция Квантунской армии. Последние очаги японского сопротивления в Корее и на Курильских островах были ликвидированы к концу августа.

Япония безоговорочно капитулировала 2 сентября 1945 года, взяв «обязательство, что правительство Японии и его преемники будут честно выполнять условия Потсдамской декларации…»28.

Представитель СССР генерал-лейтенант К.Н. Деревянко подписывает Акт о капитуляции Японии.2 сентября 1945 г.

Достигнутые в ходе Второй мировой войны договорённости великих держав, направленные на предотвращение войн и агрессии, нашли концентрированное отражение в Уставе ООН, вступившем в силу 24 октября 1945 года. И ныне он служит незыблемой международно-правовой основой суверенитета России над всеми Курильскими островами. Его статья 107 гласит: «Настоящий Устав ни в коей мере не лишает юридической силы действия, предпринятые или санкционированные в результате Второй мировой войны несущими ответственность за такие действия правительствами, в отношении любого государства, которое в течение Второй мировой войны было врагом любого из государств, подписавших настоящий Устав, а также не препятствует таким действиям»29. Статья 53 Устава ООН даёт право без полномочий от Совета Безопасности ООН предпринимать принудительные действия, предусмотренные «статьёй 107, против любого вражеского государства» или региональными соглашениями «против возобновления агрессивной политики со стороны любого такого государства»30. Таким образом, Устав ООН гарантирует не только суверенитет России над Курилами, но и право на его защиту.

Подписанием Сан-Францисского мирного договора 8 сентября 1951 года наш островной сосед подтвердил: «Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года»31.

Права СССР на Курилы, Южный Сахалин и прилегающие острова после Второй мировой войны признавали все страны мира, включая Японию. Вместе с тем США и Великобритания, отвергнув предложенные нашей страной поправки, отказались недвусмысленно закрепить в Сан-Францисском договоре переход этих территорий под юрисдикцию СССР, как это было предусмотрено Ялтинской декларацией. На подписание этого договора не были приглашены Китай, Корея, Индонезия, Малайзия и ряд других стран, наиболее пострадавших от японской агрессии. В результате Советский Союз, Польша и Чехословакия отказались от подписания договора32, а союзники СССР по антигитлеровской коалиции в условиях начавшейся «холодной войны» положили начало отказу от своих обязательств по договорам военного времени и фактическому пересмотру итогов Второй мировой войны. Позиция советского руководства была выражена в заявлении представителя СССР на переговорах в Сан-Франциско А.А. Громыко: «Американо-английский проект является не договором мира, а договором подготовки новой войны на Дальнем Востоке»33.

Помимо явного антисоветского шага в отношении Курильских островов США этим договором исключили возможность превращения Японии в нейтральное миролюбивое государство, узаконив своё военное присутствие после формального прекращения оккупации страны. В статье 6 договора сразу же после заявления о выводе всех оккупационных войск с территории Японии не позднее чем через 90 дней после вступления договора в силу говорится: «Ничто в этом положении не должно, однако, воспрепятствовать размещению или сохранению иностранных вооружённых сил на японской территории в соответствии или вследствие каких-либо двусторонних или многосторонних соглашений…»34.

Японо-американский договор безопасности, предоставивший американцам право размещать военные базы на территории Японии, был заключён в день подписания Сан-Францисского мирного договора. Разыгрывая японскую карту, путём шантажа и угроз невозвращения Японии архипелага Рюкю США препятствовали заключению советско-японского мирного договора и налаживанию добрососедских отношений Японии и СССР. В качестве инструмента такой политики Японии был навязан вопрос «северных территорий», который культивировался американцами на протяжении послевоенного времени. Это позволяло США, «отводя японский национализм от себя, направить его против Советского Союза… С этой точки зрения было важно, чтобы территориальный спор оставался нерешённым»35.

Тем не менее Советский Союз, верный своим внешнеполитическим традициям, стремился к улучшению отношений с восточным соседом. Совместной Декларацией СССР и Японии от 19 октября 1956 года стороны заявили о прекращении войны между ними и восстановлении дипломатических и консульских отношений. В качестве дружественного шага наша страна согласилась на передачу Японии островов Шикотан и Хабомаи «с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией»36.

Установление добрососедских взаимовыгодных отношений СССР и Японии противоречило стратегии США, превративших страну в мощный плацдарм своей антисоветской политики на Дальнем Востоке. В результате американского давления Япония отказалась от выполнения обязательств по декларации 1956 года. В качестве компенсации Японии за её уступчивость в вопросах антисоветской политики США согласились на пересмотр договора безопасности 1951 года. Новый договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией был подписан 19 января 1960 года. Соединённые Штаты отказались от права вмешиваться во внутренние дела Японии и обещали консультироваться с японскими властями по вопросам вооружения и дислокации своих войск на территории страны. США получили возможность размещать любое количество военных баз и военнослужащих на территории Японии, а также право завозить в неё и использовать «любые виды оружия». Япония взяла на себя обязательства защищать эту инфраструктуру в случае нападения извне37. «Уступки» маскировали фактическую капитуляцию правящей элиты Японии и закрепление её зависимого положения на бессрочной основе. Не случайно весь процесс переговоров, подписания и вступления в силу этого договора сопровождался массовым протестным движением, охватившим всю территорию Японии. О масштабах антиамериканских демонстраций говорит то, что визит президента США Д. Эйзенхауэра в Токио в июне 1960 года для участия в торжественной церемонии обмена ратификационными грамотами был отменён по соображениям безопасности после беспрецедентного заявления премьер-министра Н. Киси о «несвоевременности» его приезда. Церемония всё же состоялась 23 июня 1969 года без объявления времени и места её проведения.

СССР не мог оставить этот шаг Японии без ответа и дополнил декларацию 1956 года требованием вывода всех иностранных баз с территории Японии в качестве условия заключения с ней мирного договора. В памятной записке советского правительства правительству Японии от 27 января 1960 года отмечалось, что новый американо-японский договор имеет антисоветскую направленность, СССР в связи с изменившимися условиями считает невозможной передачу островов Шикотан и Хабомаи и не может «содействовать тому, чтобы передачей указанных островов Японии была бы расширена территория, используемая иностранными войсками»38.

В последовавшем обмене памятными записками правительств: Японии — от 5 февраля и 1 марта, СССР — от 24 февраля и 22 апреля 1960 года — стороны разъясняли свои позиции по территориальному вопросу в изменившейся обстановке. Япония заявила, что будет неотступно добиваться возвращения не только островов Хабомаи и Шикотан, но также и других якобы «исконных японских» территорий. Советский Союз подтвердил свою позицию: «Территориальный вопрос между СССР и Японией решён и закреплён соответствующими международными соглашениями, которые должны соблюдаться»39.

В начале 1970-х годов военно-политическая обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) существенно изменилась. Отношения СССР с Китаем были напряжёнными, попытки Советского Союза создать в регионе систему коллективной безопасности не получили поддержки. В то же время визит президента США Р. Никсона в Китай в 1972 году положил начало сотрудничеству двух стран и значительно усилил позиции США в АТР. Следуя в фарватере американской политики, Япония в сентябре того же года признала КНР и установила с ней дипломатические отношения, разорвав связи с Тайванем.

Сближение КНР с США и Японией вызывало у советского руководства опасения изоляции в регионе и подтолкнуло его к поиску возможностей сближения с Японией. Министр иностранных дел СССР А.А. Громыко в 1972 году встретился с японским руководством и заявил о возможности вернуться в переговорах о мирном договоре с Японией к положениям декларации 1956 года. Переговоры состоялись в октябре следующего года во время визита премьер министра К. Танака в Москву. Вопрос передачи двух островов Японии поднимался в тесной увязке с достижением успеха в заключении мирного договора, однако отражения в совместном заявлении от 10 октября 1973 года по итогам визита он не нашёл. Стороны ограничились заявлениями о намерениях продолжить переговоры, при этом японцы сочли итоговый документ своей дипломатической победой, т.к. в их трактовке упоминание в совместном заявлении «урегулирования нерешённых вопросов, оставшихся со времён Второй мировой войны»40 означало признание Советским Союзом наличия спорных территорий. Советская сторона не разделяла эту точку зрения.

Поиску взаимопонимания в 1970—1980-е годы служили встречи авторитетных советских учёных с влиятельными представителями правившей в Японии Либерально-демократической партии в рамках диалога Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР (ИМЭМО) и японского Совета по вопросам безопасности (Ампокен). Как вспоминал советский и российский государственный деятель Е.М. Примаков, эти «встречи заложили основу продвижению в отношениях между странами»41. Конструктивную роль сыграло советское предложение отойти от крайностей в формулировании позиций и начать шаг за шагом взаимодействовать, особенно в экономической области. Позже Япония положительно восприняла предложенную советской стороной идею совместной хозяйственной деятельности на островах Южных Курил.

Перестройка в СССР и последовавший за ней распад Советского Союза дали новую надежду японским соседям на уступки нашей страны по территориальному вопросу. В апреле 1991 года состоялся первый в истории двусторонних отношений визит главы Советского государства М.С. Горбачёва в Японию. В совместном заявлении по его итогам говорилось, что стороны «провели обстоятельные и углублённые переговоры по всему комплексу вопросов, касающихся разработки и заключения мирного договора между Японией и СССР, включая проблему территориального размежевания, с учётом позиций сторон о принадлежности островов Хабомаи, острова Шикотан, острова Кунашир и острова Итуруп»42.

Тем самым СССР впервые официально признавал наличие территориального спора с Японией. В отличие от декларации 1956 года в заявлении появилась формулировка «территориальное размежевание», под которую подпали уже четыре острова. Это была явная победа японской дипломатии. СССР отошёл от своей принципиальной позиции отрицания территориального спора и невозможности пересмотра итогов Второй мировой войны.

К критической черте в судьбе Южных Курил и их жителей подвела Россию администрация президента Б.Н. Ельцина. В 1992 году в ходе подготовки визита Президента России в Японию глава МИД РФ А.В. Козырев разрабатывал варианты передачи ей некоторых из Курильских островов43. План сдачи Курил в два этапа был разработан в МИД РФ и «в марте 1992 года тайно предложен министром А. Козыревым японскому министру иностранных дел М. Ватанабэ»44. Токио было предложено ещё до подписания мирного договора «забрать» Шикотан и Хабомаи, затем продолжать переговоры о Кунашире и Итурупе45.

Только противодействие широких слоёв российской общественности и своевременные действия спецслужб помогли избежать ошибки безответственной политики Ельцина и возможных катастрофических последствий, превращения Охотского моря из фактически внутреннего российского в международное с потерей стратегических преимуществ для российского Тихоокеанского флота, потери огромных рыбных и других биоресурсов. По предложению Главного управления охраны РФ и рекомендации Совета безопасности РФ визит Президента России был отложен, так как японская сторона не смогла дать гарантии его безопасности46.

В дальнейшем Б.Н. Ельцин отказался от неприемлемой для большинства граждан России передачи Южно-Курильских островов. Работа по развитию двусторонних отношений и поиску решений по вопросу заключения мирного договора продолжалась. В российско-японских отношениях 1990-х годов была создана организационно-правовая база, которая и определила характер и направленность взаимодействия сторон в новом тысячелетии.

В 1994 году была создана Российско-японская межправительственная комиссия по торгово-экономическим вопросам. На неофициальной встрече в Красноярске в ноябре 1997 года лидеры двух стран «подошли к конкретному сроку решения японско-российской проблемы и заключение мирного договора обозначили к 2000 году»47. Было принято решение создать совместную русско-японскую комиссию по вопросам заключения мирного договора.

Принятая 13 ноября 1998 года Московская декларация «Об установлении созидательного партнёрства между Российской Федерацией и Японией» предписывала создать в рамках комиссии по вопросам заключения мирного договора подкомиссию по пограничному размежеванию. Кроме того, было решено создать «подкомиссию по совместной хозяйственной деятельности на указанных островах (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. — Прим. авт.), которая, действуя параллельно с подкомиссией по пограничному размежеванию, определила бы виды возможной совместной хозяйственной деятельности на островах, не наносящей ущерба юридическим позициям обеих сторон»48. Подчёркивалось, что цель этой деятельности — создание благоприятной обстановки для «продвижения переговоров по мирному договору и улучшению общей атмосферы российско-японских отношений». Была выражена решимость развивать двустороннее экономическое сотрудничество и ежегодно проводить заседания Российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам.

Встречи на высшем уровне стали традиционными и продолжались после 2000 года. Мирный договор не был подписан, но обсуждение возможности его заключения и констатации намерений сторон работать в этом направлении занимали важное место на переговорах. Так, Президент России В.В. Путин и премьер-министр Японии Ё. Мори по итогам встречи 4—5 сентября 2000 года в Токио подписали Совместное заявление по проблеме мирного договора и приняли Программу углубления сотрудничества в торгово-экономической области между Российской Федерацией и Японией. В Иркутске 25 марта 2001 года главы государств приняли Совместное российско-японское заявление о дальнейшем продолжении переговоров по проблеме мирного договора. В январе 2003 года в ходе официального визита премьер-министра Японии Д. Коидзуми в Россию был принят Российско-японский план действий. В нём отражены результаты развития сотрудничества и поставлены задачи по его углублению, включая продолжение «поиска взаимоприемлемого решения проблемы заключения мирного договора»49.

Стратегические задачи отношений России с Японией изложены в утверждённой в 2000 году Концепции внешней политики РФ. В ней отмечено, что «Российская Федерация выступает за устойчивое развитие отношений с Японией, за достижение подлинного добрососедства, отвечающего национальным интересам обеих стран»50. Направленность и дух российской политики отражены в последующих редакциях концепции. Россия стала рассматривать свою деятельность в АТР в более широком международном контексте. В частности, в редакции концепции, утверждённой Президентом РФ 30 ноября 2016 года, отмечается: «Россия заинтересована в активном участии в интеграционных процессах в Азиатско-Тихоокеанском регионе, использовании его возможностей при реализации программ социально-экономического развития Сибири и Дальнего Востока, в создании в регионе всеобъемлющей, открытой, транспарентной и равноправной архитектуры безопасности и сотрудничества на коллективных началах»51. Эта редакция концепции также гласит: «Российская Федерация продолжит курс на выстраивание добрососедских связей и осуществление взаимовыгодного сотрудничества с Японией, в том числе в целях обеспечения стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе»52.

События 2014 года, связанные с государственным переворотом на Украине, и последовавшая антироссийская кампания Запада, нацеленная на политическую, экономическую и дипломатическую изоляцию нашей страны, были расценены в Японии как открывшаяся возможность решить свои территориальные проблемы. Надежды на это были связаны и с хорошими личными отношениями премьер-министра С. Абэ с Президентом РФ В.В. Путиным, которые сохранились несмотря на давление западных партнёров. Лидеры двух стран в ходе встреч выражали намерения решить проблему мирного договора на основе положений Совместной декларации 1956 года и разделяли подходы к решению этой проблемы — развитие всестороннего сотрудничества и создание атмосферы доверия и добрососедства.

В ходе визита главы Российского государства в Японию 15—16 декабря 2016 года стороны «достигли взаимопонимания относительно того, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южных Курильских островах»53. Также была достигнута договорённость о возобновлении работы созданного в 2013 году диалогового механизма в формате «два плюс два» — консультаций министров иностранных дел и обороны двух стран54.

Как и прежде, препятствием на пути реализации идей и планов совместной хозяйственной деятельности служат юридические вопросы. В соглашениях по рыболовству и другим видам деятельности в районе островов подчёркнут примат национального и международного права, а юрисдикция потенциальных хозяйствующих субъектов непосредственно на земле Южных Курил вызывает разногласия, преодоление которых требует согласованного решения о суверенитете над территориями.

На пленарном заседании Восточного экономического форума 12 сентября 2018 года во Владивостоке С. Абэ вновь призвал заключить мирный договор, предложив Президенту России ещё раз подтвердить «наши намерения перед многочисленными свидетелями»55. Но Япония не согласилась со встречным предложением В.В. Путина: «…давайте заключим мирный договор, — не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий… А потом на основе этого мирного договора как друзья продолжим решать все спорные вопросы»56.

Курильские островаГлавное препятствие на пути к мирному договору между двумя странами и как неотъемлемой его части признанию суверенитета России над Южными Курилами состоит в политической и военной зависимости Японии от США. Россия озабочена планами размещения американской системы глобальной ПРО на территории Японии, не исключает потенциального использования в этих целях Курильских островов в случае их передачи Японии и рассматривает элементы ПРО как часть американского стратегического ядерного потенциала, вынесенного на периферию.

Об этой озабоченности глава Российского государства заявил в ходе его большой пресс-конференции 20 декабря 2018 года: «Мы не понимаем уровня суверенитета Японии при принятии решений подобного рода… Что будет происходить после заключения мирного договора, мы не знаем. Но без ответа на этот вопрос нам очень трудно будет принимать какие-либо кардинальные решения»57.

Диалог на высшем уровне о российско-японском сотрудничестве продолжался в ходе встреч В.В. Путина и С. Абэ в 2019 году на январских и майских переговорах в Москве, июньских в Японии, в сентябре на Восточном экономическом форуме. В ходе его пленарного заседания Президент России вновь заявил, что несмотря на сложности, «на основе Декларации 1956 года… будем двигаться в направлении полноценного урегулирования всех наших отношений, будем стремиться к заключению мирного договора»58.

Достигнутый в последние годы небывало высокий уровень развития российско-японских отношений не снизил накал антироссийской пропаганды в Японии вокруг «северных территорий». По данным опроса, опубликованным на сайте правительства Японии в 2016 году, около 80 проц. японцев не питают тёплых чувств к России. Лишь 1,9 проц. респондентов заявили, что им близка наша страна, 15,5 проц. ответили, что «скорее близка, чем нет», а к США — оккупантам, подвергшим Японию атомным бомбардировкам, 84,4 проц. испытывают тёплые чувства и лишь 13,5 проц. противоположные59. Если в 1972 году только 5,9 проц. опрошенных японцев высказались за участие в «движении за возвращение северных территорий», 44,8 проц. заявили, что «вообще не интересуются данной проблемой»60, то в 2019 году в опросе, проведённом газетой «Асахи симбун», за «возвращение» российских островов Японии высказались 78 проц. Из них 38 проц. согласились бы с передачей Шикотана, Хабомаи и совместной хозяйственной деятельностью на Кунашире и Итурупе, 40 проц., настаивают на требовании «вернуть» все острова Южных Курил61. Немало японцев видят в этом лишь первый шаг, считая «северными территориями» все Курильские острова до Камчатки и Южный Сахалин.

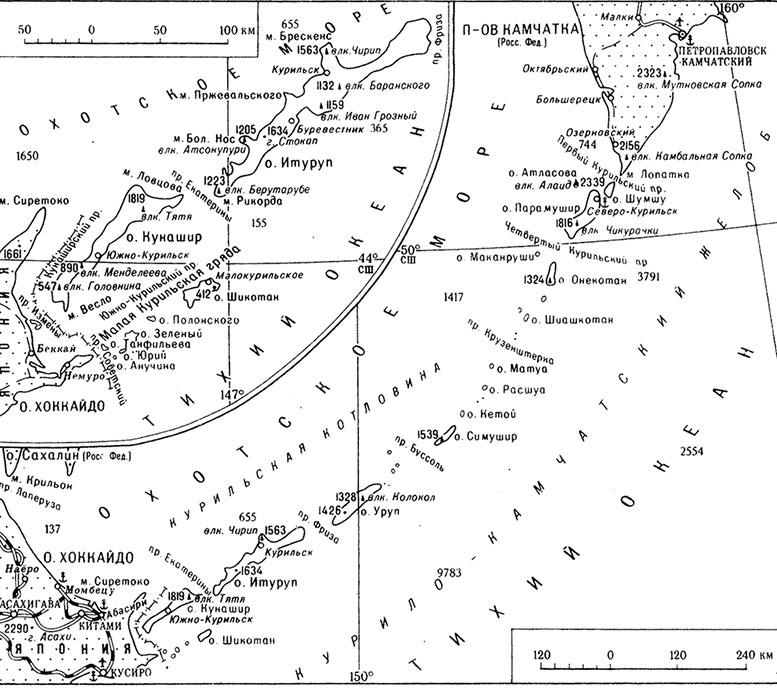

По данным МИД РФ, Япония претендует на острова общей площадью свыше 9000 кв. км (территория всех Курил 15,6 тыс. кв. км)52 с их природными богатствами. В числе южно-курильских ресурсов — рыба и морепродукты, нефть и газ, руды с высоким содержанием золота, серебра, меди, цинка, железа, титана, ванадия, месторождения серы, агат, строительный камень и др. А ещё единственное в России месторождение рения — одного из редчайших и самых дорогих металлов, необходимого металлургии и медицине, авиа- и ракетостроению63.

Соответствующая сложившимся реалиям позиция нашей страны не раз разъяснена японской стороне и общественности. Подтверждая готовность работать на основе Декларации 1956 года, Россия настаивает на непреложности первого шага — признания Японией итогов Второй мировой войны в полном объёме, включая суверенитет РФ над всеми островами Южной Курильской гряды. Министр иностранных дел России С.В. Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Японии Т. Коно в Москве 14 января 2019 года отметил, что «вопросы суверенитета над островами не обсуждаются. Это территория Российской Федерации»64.

Участники переговоров в формате «два плюс два» — глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран (слева направо): министр обороны РФ генерал армии С.К. Шойгу, министр иностранных дел РФ С.В. Лавров, глава МИД Японии Т. Коно и министр обороны Японии Т. Ивая. Токио, 30 мая 2019 г.Таким образом, в последние годы существенного сближения позиций России и Японии по территориальному вопросу не произошло. Вместе с тем, учитывая уровень развития российско-японских отношений в различных областях в условиях отсутствия мирного договора, можно с уверенностью отметить, что данное обстоятельство не носит ярко выраженного антагонистического, конфронтационного характера. В вопросе о принадлежности Южных Курил для Японии наряду с экономическими и иными интересами на первый план выходят соображения национальной гордости и международного престижа, а для России — угрозы национальной безопасности и ущерб её экономическим интересам, которые породит передача островов. Это нанесёт ущерб и авторитету нашей стране в мире.

Несмотря на характер межгосударственных отношений в эпоху глобализации, которая, как полагают, приносит экономические, технологические и финансовые выгоды, у государств с тысячелетней историей остаются и иные приоритеты.

Российско-японский диалог об островах продолжается.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Трактат о торговле и границах между Россией и Японией (Симодский). 26 января / 7 февраля 1855 г. // Президентская библиотека: https://www.prlib.ru.

2 Цит. по: Таксами Ч.М., Косарев В.Д. Кто вы, айны?: очерк истории и культуры. М., 1990. С. 44.

3 Курильские острова: их открытие и присоединение к России (1711—1778 гг.). Интернет-ресурс: сайт МИД РФ: https//idd.mid.ru.

4 Исследования Сибири до Первой Камчатской экспедиции // Интернет-ресурс: https://big-archive.

5 Курильские острова: их открытие и присоединение к России.

6 Там же.

7 Большая северная экспедиция // Интернет-ресурс: https://baikal-info.ru.

8 Цит. по: Чугров С.В. Образ России в Японии и образ Японии в России: рабочая тетрадь 33/2016. М.: Российский совет по международным делам (РСМД). С. 12, 13. Интернет-ресурс: https://russiancouncil.ru.

9 Экспедиции И.М. Антипина и Д.Я. Шабалина на Курильские острова 1775—1779 гг. Южно-Курильск: Южно-Курильская центральная библиотека. 2018. С. 3—5. Интернет-ресурс: https://yklib.shl.muzkult.ru.

10 Зиланов В.К. и др. Русские Курилы: история и современность: сборник документов по истории формирования русско-японской и советско-японской границы. М., 1995. С. 26.

11 Курильские острова: их открытие и присоединение к России.

12 Невельской Геннадий Иванович. Интернет-ресурс: https://dic.academic.ru.

13 См.: Петропавловска оборона 1954 // Большая российская энциклопедия: электронная версия (БРЭ ЭВ).

14 Подробнее см.: Сёгунат // Там же.

15 Токугава, династия правителей Японии в 1603—1867 гг. Дала название периоду японской истории // Там же.

16 См.: Ансэйские договоры // Там же.

17 Трактат о торговле и границах между Россией и Японией (Симодский).

18 Петербургский договор 1875 года // Интернет-ресурс: https://w.histrf.ru.

19 Документы для сборника материалов по истории территориального размежевания между Россией и Японией // Интернет-ресурс: https://ru.emb-japan.go.jp.

20 Мирный договор между Россией и Японией. Портсмут, 23 августа / 5 сентября 1905 г. // Сборник договоров России с другими государствами. 1856—1917. М.: Госполитиздат, 1952. С. 337—342 // Интернет-ресурс: http://militera.lib.ru.

21 Конвенция об основных принципах взаимоотношений между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией. 20 января 1925 г. // Документы внешней политики СССР в 24 т. Т. 8. М.: Госполитиздат, 1963. С. 71.

22 Декларация. Пекин, 20 января 1925 г. // Там же. С. 77.

23 Конвенция об основных принципах взаимоотношений между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией. 20 января 1925 г. // Там же. С. 72, 73.

24 См.: Тихоокеанские кампании 1941—1945 // Советская историческая энциклопедия в 16 т. Т. 14. М.: Советская энциклопедия, 1973. Стб. 248—255.

25 Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны: документы и материалы в 3 т. М.: Госполитиздат, 1947. С. 111, 112.

26 Заявление глав правительств Соединённых Штатов, Соединённого Королевства и Китая (Потсдамская декларация). 26 июля 1945 г. // Система «Гарант»: https://base.garant.ru.

27 Кошкин А. Восстановить историческую справедливость // Военно-промышленный курьер. 2009. Интернет-ресурс: https://www.vpk-news.ru.

28 Акт о капитуляции Японии (Токийская бухта, 2 сентября 1945 г.) // Система «Гарант»: https://base.garant.ru.

29 Устав ООН // Веб-сайт ООН: https://www.un.org.

30 Там же.

31 История войны на Тихом океане в 5 т. Т. V. М.: Издательство иностранной литературы, 1958. С. 338, 339.

32 Сан-францисский мирный договор 1951 // БРЭ ЭВ.

33 Из выступления первого заместителя министра иностранных дел СССР А.А. Громыко на Конференции в Сан-Франциско 5 сентября 1951 г. // Интернет-ресурс: http://www.doc20vek.ru.

34 Сан-францисский мирный договор 1951 // БРЭ ЭВ.

35 Кошкин А.А. Проблему «северных территорий» создали американцы // Аргументы и факты. 2011. 2 февраля: https://aif.ru.

36 Совместная декларация Союза Советских Социалистических Республик и Японии. Москва. 19 октября 1956 // Президентская библиотека: https://www.prlib.ru.

37 История дипломатии в 5 т. Т. 5. М.: Политиздат, 1974. С. 327—331. Интернет-ресурс: http://virezkipress.ru.

38 Памятная записка Советского правительства от 27 января 1960 г. // Интернет-ресурс: http://doc20vek.ru.

39 Из Памятной записки Советского правительства правительству Японии от 22 апреля 1960 г. // Там же.

40 Из Совместного советско-японского заявления от 10 октября 1973 года. Интернет-ресурс: https://www.ru.emb-japan.go.jp.

41 Примаков Е.М. Встречи на перекрёстках. М.: Центрполиграф, 2018. С. 51.

42 Совместное советско-японское заявление от 18 апреля 1991 года // Правда. 1991. 20 апреля. Интернет-ресурс: http://doc20vek.ru.

43 См.: Птичкин С. Чекисты сканировали мысли Мадлен Олбрайт // Российская газета. 2006. 22 декабря. Интернет-ресурс: https://rg.ru; Черных Е. Как спецслужбы спасли Курилы для России // Комсомольская правда. 2015. 20 декабря. Интернет-ресурс: https://www.kp.ru.

44 Кошкин А.А. Курилы по следам Ельцина и Козырева: вовремя найденные «материалы» // ИА Regnum. 2018. 18 октября. Интернет-ресурс: https://regnum.ru.

45 Там же.

46 Птичкин С. Указ. соч.; Черных Е. Указ. соч.

47 Хасимото поймал на крючок ельца // Коммерсант. 1997. 4 ноября. Интернет-ресурс: www.kommersant.ru.

48 Московская декларация об установлении созидательного партнёрства между Японией и Российской Федерацией // Интернет-ресурс: https://www.ru.emb-japan.go.jp.

49 Российско-японский план действий. 10 января 2003 г. // Официальный сайт Президента РФ: http://www.kremlin.ru.

50 Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской Федерации 28 июня 2000 г. // Интернет-ресурс: http://docs.cntd.ru.

51 Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 30 ноября 2016 г. // Сайт Совета безопасности РФ: http://www.scrf.gov.ru.

52 Там же.

53 Заявление для прессы по итогам российско-японских переговоров (по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах). 16 декабря 2016 г. // Официальный сайт Президента РФ: http://www.kremlin.ru.

54 См.: Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с российско-японскими переговорами министров иностранных дел и обороны в формате «два плюс два». 29 мая 2019 г. // Сайт МИД РФ: https//idd.mid.ru.

55 Пленарное заседание Восточного экономического форума. 12 сентября 2018 г. // Официальный сайт Президента РФ: http://www.kremlin.ru.

56 Там же.

57 Большая пресс-конференция Владимира Путина. 20 декабря 2018 г. // Там же.

58 Пленарное заседание Восточного экономического форума. 5 сентября 2019 г. // Там же.

59 Опрос: лишь 17% японцев испытывают симпатии к России // РИА Новости. 2016. 15 марта. Интернет-ресурс: https://ria.ru.

60 Санкэй симбун. 1972. 17 сентября, 25 октября. Цит. по: Кутаков Л.Н. Москва — Токио: очерки дипломатических отношений, 1956—1986. М.: Международные отношения, 1988. Интернет-ресурс: http://nippon-history.ru.

61 Спор вокруг Курил // ТАСС. 2019. 22 января: https://tass.ru.

62 Курильские острова: их открытие и присоединение к России.

63 Экономика южных Курильских островов // ИКСИ. 2016. 15 декабря. Интернет-ресурс: http://icss.ru.

64 Выступление и ответы на вопросы СМИ министра иностранных дел России С.В. Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Японии Т. Коно. 14 января 2019 г. // Сайт МИД РФ: http://www.mid.ru.

Мирного договора с Японией не будет. И не надо

Российская позиция, несмотря на всю риторику Владимира Путина о том, что надо искать компромисс, взаимоприемлемое решение, стремиться к ничьей в этом территориальном вопросе, в последнее время ужесточилась, добавил японист.

«Она сводится к тому, что Япония должна в полном объеме признать законность владения Россией южными Курилами по итогам Второй мировой войны. Без этого мы не представляем себе дальнейшие шаги в переговорах по мирному договору. Япония этого никогда не признает», — указал он.

По словам собеседника НСН, сейчас позиции очень сильно расходятся, они прямо противоположны.

«И это при том, что Путин и Абэ в ноябре 2018 года в Сингапуре договорились, что дальнейшие переговоры о мире будут вестись на основе советско-японской декларации 1956 года, в которой записано, что СССР, идя навстречу пожеланиям японского народа, готов передать Японии два острова – Хабомаи и Шикотан, но только после подписания мирного договора. Это подавалось как чуть ли не прорывное решение в переговорах двух лидеров, которые встречались уже 27 раз.

Но в Японии Абэ раскритиковали, что он чуть ли не предает интересы страны, готовясь удовлетвориться двумя меньшими островами. В России тоже звучала критика. В итоге в «голубой» книге японской дипломатии за этот год вернули фразу, что суверенитет Японии распространяется на все четыре Северных острова, под которыми подразумеваются Южные Курилы. В книге за прошлый и позапрошлый годы эта фраза отсутствовала. Это было сделано по личному указанию Абэ, чтобы не раздражать российскую сторону, создать условия, чтобы Путин пошел на какие-то уступки. Этого не произошло.

А у нас еще приняли поправки к Конституции, одна из которых гласит, что отчуждение российских территорий и призывы к этому незаконны. Японцы это однозначно рассматривают как ужесточение позиции России и нежелание Путина идти на какие-либо уступки. Тем более, что и Дмитрий Медведев на встрече с молодежью на «Территории смыслов» заявил, что поправки к Конституции делают бессмысленными переговоры с японцами о территориях. Так что в ближайшем будущем решение территориальной проблемы не просматривается», — сказал Кистанов.

По его мнению, подписание мирного договора с Японией не является первоочередной задачей российской внешней политики.

«Я считаю, что мы 75 лет без мирного договора обходились и еще 75 лет можем обходиться. Он ничего не решает. Это прикрытие для того, чтобы Япония получила обратно острова», — заключил эксперт.

Напомним, 2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японской империи, завершивший Вторую мировую войну. По ее итогам СССР присоединил к своей территории Курильские острова, ранее принадлежавшие Японии.

«Курилы наши!»: почему Россия так боится потерять Курильские острова (Телеканал новин 24, Украина) | Политика | ИноСМИ

Кому на самом деле принадлежат Курильские острова? Этот вопрос стал комом в горле как для россиян, так и для японцев. Ведь заключить мирный договор, который, де-факто, разорвали после Второй мировой войны, не удастся без решения этой проблемы. К тому же Россия до сих пор боится потерять эти территории, ведь они для нее имеют стратегическое значение.

Ведь Курилы — это доступ к Охотскому морю, развертывание военных баз и наращивание боевого потенциала. Если Кремль потеряет контроль над Курилами, то американские корабли смогут свободно заходить в Охотское море.

Что известно о Курильских островах?