История названия города Чебоксары (Шупашкар)

Что означает название города или почему Чебоксары назвали Чебоксарами. Мы собрали самые интересные версии происхождения названия города от сказочных до глубоко научных.

Чебоксары или Шупашкар? Сегодня русское и чувашское произношения названия города воспринимаются примерно одинаково. Тем не менее, разнообразие версий значения названия города вызвано, на наш взгляд, именно существованием двух разноязычных приношений, каждое из которых имеет право называться первоначальным.

Итак, начнем.

Сказка — ложь?

Или что есть Шупашкар

Одна из чувашских легенд гласит, что старик Шупаш со своим внуком во время долгих скитаний однажды пришел к прозрачному роднику напиться воды. Вода оказалась чистая и вкусная, а места, окружавшие родник, поразили путников своей красотой, поэтому они решили здесь остаться.

За красивой легендой не только сказочный мотив. Старик действительно мог быть. Так, по версии некоторых ученых, слово происходит от тюркского «су баши», что означает глава войска. Следовательно, чувашское название означает город (укрепленное место) военоначальника. По другой версии это переводиться как крепость Шубаша, то есть укрепленное поселение главным в котором был некий Шубаш, который, что не исключено, когда-то пришел сюда со своим верным оруженосцем напиться воды из родника…

С водой, кстати, связана еще одна распространенная версия происхождения названия. Шупашкар может означать обилие вокруг места расположения города воды — в переводе с чувашского слово может означать — водой огражденный. И действительно, город мог получить и такое определение. Согласно картам у Шупашкара было очень удобное для обороны расположение. С одной стороны он был огражден Волгой, с двух других многоводной в те времена Чебоксарской, а с четвертой стороны — еще и рвом с водой.

Легенда Салтыкова-Щедрина

или Чебоксары по-русски

В одном известном рассказе известного русского писателя о нашем городе упоминается вполне себе по-русски. Один дикий помещик из одноименного рассказа на свою же идею вопрошает: «Не грозит ли это какой-нибудь глушью, допустим, Чебоксарами?». Теперь трудно сказать о том, осознанно или нет автор применил слово глушь, однако такое определение по некоторым версиям происхождения слова Чебоксары к городу применить вполне себе можно. Правда, начать придется несколько издалека… в прямом смысле этого слова.

Один дикий помещик из одноименного рассказа на свою же идею вопрошает: «Не грозит ли это какой-нибудь глушью, допустим, Чебоксарами?». Теперь трудно сказать о том, осознанно или нет автор применил слово глушь, однако такое определение по некоторым версиям происхождения слова Чебоксары к городу применить вполне себе можно. Правда, начать придется несколько издалека… в прямом смысле этого слова.

В вологодской области есть поселок Чебсара, созвучный слову Чебоксары. Считается, что происхождение этого названия происходит из фино-угорского языка. В частности «вепс», «сир» — переводиться как угол, тупик — это к вопросу какой-нибудь глуши, а слово «сара» имеет несколько значений — разветвление, развилка или приток. То есть, по этой версии Чебоксары могут означать приток или разветвление реки Чеб.

Версия, прямо скажем, так себе… подтверждений никаких, кроме названия городка в Вологодской области, однако на этом поиски знатоков не закончились.

Рыбное место

Ряд ученых, сравнивая названия населенных пунктов и речек у верховых чувашей, говорили о том, что «сары» — это заводь, образующаяся в устье. То есть, сары — устье реки Чебоксарки, а составная частица «чабак» — название рыбки типа окуня, которой в этом месте было в изобилии. Подтверждение этой версии можно встретить в словаре Чувашского языка, составленного Ашмариным: «Чабак в чувашском — лещ, подлещик. То же самое в старорусском означало чабак. До сих пор на нижней Волге чабак означает леща.»

То есть, сары — устье реки Чебоксарки, а составная частица «чабак» — название рыбки типа окуня, которой в этом месте было в изобилии. Подтверждение этой версии можно встретить в словаре Чувашского языка, составленного Ашмариным: «Чабак в чувашском — лещ, подлещик. То же самое в старорусском означало чабак. До сих пор на нижней Волге чабак означает леща.»

От сарая до дворца

Еще одна версия происхождения слова Чебоксары, возносит название города на высоты политического олимпа. Сторонники этой версии делят название города на два слова — Чебок- и — Сари. Легче всего объяснить последний элемент — наше «сари», это слово «сарай» — дворец, но искаженное. Что касается первой половины — «Чебок», то перевода именно этому слову нет, поэтому, это вполне возможно, имя некоего Чебока — местного князя, который поставил себе в этом месте укрепленную резиденцию, а затем вокруг нее вырос небольшой город, в общем, снова дворец, только уже не Шупаша, а Чебока, который, возможно, незадолго до этого, испил водицы из местного родника… но это уже наше предположение.

Чему верить?

Сказать сложно. Споры идут не только о версиях происхождения слов, но и о том, какое из них — русское или чувашское было первостепенным. День города, который у нас ежегодно и с размахом отмечается, собственно напоминает о том, когда Чебоксары впервые были упомянуты в летописи… да-да, именно Чебоксары: «В ночь с 19 на 20 мая 1469 года в Чебоксарах заночевала рать воеводы И. Руна, шедшего в Казань: И того же дни, отплывше от Новгорода шестьдесят верст; начевали, наутреи обедали на Рознежи, а начевали на Чебоксари; а от Чебоксари шли день весь да ночь всю ту шли…». Никакого Шупашкара здесь нет и в помине. Тем не менее, прямым доказательством отсутствия на тот момент названия Шупашкар, этот факт не является.

Существует версия, что имя Шупашкар получило поселение, куда после 1555 года выселили из Чебоксар некрещеных чуваш. Со временем город и поселок срослись, а чувашское название сохранилось.

Со временем город и поселок срослись, а чувашское название сохранилось.

Какой версии придерживаемся мы — да всех разом. И старик Шупаш хорошо отозвался о наших родниках, и рыбы у нас действительно много, и воды достаточно… про глушь и тупик — натянуто, конечно, все-таки между Нижним Новогородм и Казанью находимся — мимо, как говориться не пройдешь, и русский с чувашским для нас одинаково милы… А в конечном итоге выбирать вам, но, впрочем, и выбирать совсем необязательно, можно приехать и провести собственное расследование одной из загадок нашего города.

Получайте новые материалы

на почту

Нажимая кнопку «Подписаться»,

вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных

История Самары – от крепости на Волге до города-миллионика

- Главная

- Росcия

- Самара

- История Самары

Официальная история Самары начинается с 1586 года, когда на берегу реки Волга была построена крепость «Самарский городок».

Однако, доподлинно известно, что первые поселения были здесь еще в XIV веке. Здесь находилась торговая пристань с небольшим населением, что было отмечено еще на картах венецианских купцов того времени. Называлось она Самар. Кстати, название крепости, а в дальнейшем и города, происходит от одноименной реки Самара, которая впадает в Волгу.

Сначала в крепости «Самарский город» жили исключительно солдаты, но постепенно здесь развилась торговля и начали появляться дома за оборонительными стенами. Так в 1688 году Самара получила свое нынешнее название и статус уездного города. В начале XVIII века здесь стояло больше 200 дворов, и жило несколько тысяч человек, не считая различных купцов, которые привозили товары с Востока.

В 1780 году в Самаре открылись различные государственные учереждения: казначейство, суды, городское правление и другие организации. И чтобы упорядочить развитие города, в 1782 году градоначальники утвердили генеральный план застройки.

Город рос: в 1850 году Самара стал центром новой Самарской губернии и здесь проживало 15 тысяч человек. А спустя полвека население увеличилось до 90 тысяч, а еще через 15 лет – до 150 тысяч человек. Еженедельно устраивались базары, три раза в год проходили крупные ярмарки, где можно было купить самые разные сельскохозяйственные товары. В 1877 году через город прошла Оренбургская железная дорога. Самарская пристань, принимавшая до 1000 кораблей за год, была одной из лучших на Волге. Помимо развитой торговли в окрестностях Самары наладилось выращивание пшеницы и город стал крупнейшим производителем муки во всей России.

В XX веке развитие Самары продолжилось. В 1917-1918 годах, после Февральской и Октябрьской революций, здесь утвердилась Советская власть. А в 1935 году город переименовали в Куйбышев, в честь известного государственного деятеля СССР. Название города сохранялось до 1991 года, когда произошел распад Советского Союза.

В годы Великой Отечественной Войны (1941-1945) сюда были эвакуированы люди и заводы с западных рубежей. А город стал центром военного авиастроения – именно здесь было построено более 80% всех самолетов Ил-2, который был одним из основных штурмовиков против немецкой авиации «Люфтваффе». Благодаря эвакуированным предприятиям производство в Самаре выросло в 5 раз, а население поднялось с 400 до 600 тысяч. За годы войны Самара внесла неоценимый вклад в победу над фашистской Германией.

В послевоенные годы Куйбышев закрепил за собой статус промышленного центра СССР. Авиационная промышленность продолжила свое развитие, а вскоре здесь сформировалась и ракетостроительная отрасль: Юрий Гагарин, совершивший первый в истории человечества полет в космос, летел в ракете, собранной самарским аэрокосмическим предприятием «ЦСКБ-Прогресс». Помимо этого, в городе был мощный потенциал металлургической, нефтеперерабатывающей, тяжелой и легкой промышленности. Вместе с ростом экономики, увеличивалось и население: в 1979 году в Самаре проживало 1,2 миллиона человек. Причем это фактически максимальное население за историю города, и на сегодняшний день демографические показатели остаются на этом уровне.

Помимо этого, в городе был мощный потенциал металлургической, нефтеперерабатывающей, тяжелой и легкой промышленности. Вместе с ростом экономики, увеличивалось и население: в 1979 году в Самаре проживало 1,2 миллиона человек. Причем это фактически максимальное население за историю города, и на сегодняшний день демографические показатели остаются на этом уровне.

Во времена перестройки и развала СССР Самара потеряла свое индустриальное значение. Продукция самарских заводов не соответствовала по качеству, военное производство стало нерентабельным, и в городе начался экономический кризис, который продолжался почти 20 лет. Но с началом XXI века ситуация стабилизировалась: предприятия перепрофилировались, получил развитие строительный сегмент. И сегодня Самара, начинавшая свою историю с маленькой крепости, является одним из ведущих городов России, как по населению, так и по культуре, науке, промышленности.

Европа: география человека

Европа — второй по величине континент. Считается, что имя Европа, или Europa , имеет греческое происхождение, так как это имя принцессы в греческой мифологии. Название Европа также может происходить от сочетания греческих корней eur — (широкий) и — op (видящий), чтобы образовать фразу «широкий взгляд».

Считается, что имя Европа, или Europa , имеет греческое происхождение, так как это имя принцессы в греческой мифологии. Название Европа также может происходить от сочетания греческих корней eur — (широкий) и — op (видящий), чтобы образовать фразу «широкий взгляд».

Европу часто называют «полуостровом полуостровов». Полуостров – это участок суши, окруженный водой с трех сторон. Европа является полуостровом Евразийского суперконтинента и омывается Северным Ледовитым океаном на севере, Атлантическим океаном на западе и Средиземным, Черным и Каспийским морями на юге.

Основными полуостровами Европы являются Пиренейский, Итальянский и Балканский, расположенные в южной части Европы, а также Скандинавский и Ютландский, расположенные в северной Европе. Связь между этими полуостровами сделала Европу доминирующей экономической, социальной и культурной силой на протяжении всей письменной истории.

Физическая география Европы, окружающая среда и ресурсы и география человека могут рассматриваться отдельно.

Сегодня в Европе проживают граждане Албании, Андорры, Австрии, Беларуси, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии. , Ирландия, Италия, Косово, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Украина, Великобритания (Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия) и Ватикан.

Культурная география

Европа имеет долгую историю человеческого развития и считается родиной западной цивилизации. Сегодня это культурное богатство используется для укрепления Европейского сообщества и экспортируется в остальной мир как одно из величайших глобальных активов континента.

Исторические культуры

Культуры коренных народов формировались и формировались под влиянием разнообразной географии Европы. Физические особенности, явления, связанные с погодой, и местные ресурсы оказали глубокое влияние на то, как исторические европейские культуры процветали, взаимодействовали и считали, что их мир устроен.

Физические особенности, явления, связанные с погодой, и местные ресурсы оказали глубокое влияние на то, как исторические европейские культуры процветали, взаимодействовали и считали, что их мир устроен.

Например, география и климат Средиземноморья оказали непосредственное влияние на греческую мифологию. Большинство греческих богов и богинь представляют активные физические элементы, составляющие местный ландшафт. Вулканы Лемноса, острова в Средиземном море, и гора Этна на острове Сицилия считались кузницами Гефеста, греческого бога огня. Древние греки также верили, что правящие боги заточили меньших богов под вулканами. Таким образом, буйная природа вулкана возникла из-за работы Гефеста и гнева заточенных богов.

Связь древних греков с морем также сильно повлияла на их мифологические верования. Многие землетрясения в Греции и вызванные ими цунами были связаны с морским богом Посейдоном, известным как «Сотрясатель Земли». Культы и храмы, посвященные Посейдону, были построены по всему Эгейскому и Средиземному морям как средство умиротворения бога.

По мере развития морской торговли и исследований в регионе, ветры и течения, связанные с Посейдоном, стали играть важную роль в греческой мифологии. Боги могли как вознаграждать, так и наказывать путешественников и торговцев благоприятными или неблагоприятными условиями на море. Это главная тема Одиссея , эпическая поэма, написанная Гомером, в которой эти ключевые элементы моря одновременно помогают и вредят герою.

Другие культуры развивались вокруг имеющихся в их распоряжении уникальных ресурсов. Саамская культура Скандинавии, например, была тесно связана с местными оленьими стадами Арктики. Саамы следили за этими стадами и заботились о них во время их пастбищного цикла. В суровую зиму саамы поедали все части животного. Одежду и палатки они делали из оленьих шкур, сшивая ткань шпагатом из сухожилий животных.

Отслеживание стад и отдельных животных становилось все более важным в жизни саамов. Для того, чтобы различать стада, семьи и сообщества разработали рисунок порезов и насечек на ушах животных.

Олени также были основным средством транспортировки товаров саамов во время их кочевых путешествий. Эти путешествия различались по продолжительности в зависимости от характера миграции конкретных стад северных оленей. Некоторые стада северных оленей имеют площадь до 5000 квадратных километров (1930 квадратных миль).

Оленеводство по-прежнему является важным аспектом саамской культуры, которая продолжает процветать в северной Скандинавии и на Кольском полуострове в России.

Различные физические особенности оказали длительное влияние на то, как европейские культуры общались друг с другом. Благодаря своему расположению в Центральной Европе, но географической удаленности, регион Альп превратился в уникальный перекресток для доминирующих языков Европы и убежище для ее архаичных языков. Это языковое разнообразие сегодня присутствует в альпийских регионах многих современных европейских стран.

В Швейцарии, например, четыре официальных языка: немецкий, французский, итальянский и романский. В средние века доминирующие европейские державы завоевали стратегически важную горную территорию Альп. Около 400 г. н.э. алеманны, германское племя, вторглись на территорию современной северной Швейцарии. Сегодня это немецкоязычный регион страны.

В средние века доминирующие европейские державы завоевали стратегически важную горную территорию Альп. Около 400 г. н.э. алеманны, германское племя, вторглись на территорию современной северной Швейцарии. Сегодня это немецкоязычный регион страны.

Примерно в это же время римские завоеватели захватили территорию современной южной Швейцарии. Латынь, язык Рима, превратилась во французский в западном регионе и итальянский на юге. Однако из-за своей удаленности все эти регионы имеют разные диалекты, которые немного отличаются от исходного языка. Швейцарско-итальянский отличается от итальянского.

Романшский язык, находящийся под угрозой исчезновения, также является производным от латыни. Менее миллиона человек свободно владеют ретороманским языком. Этот язык сохранился в Швейцарии из-за удаленности его носителей.

Современные культуры

Богатое и разнообразное культурное наследие Европы продолжает процветать и сегодня. С таким большим количеством национальностей, спрессованных на такой небольшой территории, Европа решительно поддерживает индивидуальную культурную самобытность и продукты.

Программа культурных столиц Европы, стартовавшая в 1985, стал одним из самых важных и громких культурных событий Европы. Цели программы являются локальными, региональными и глобальными. Программа подчеркивает богатое культурное разнообразие Европы, прославляет ее культурные связи и объединяет людей разного европейского происхождения. Программа обеспечила прочный экономический импульс городам и регионам, повысила их международный статус и улучшила их имидж в глазах жителей.

Каждый год два или три города выбираются для подготовки годовой программы культурных мероприятий. Эта программа должна не только освещать уникальное культурное наследие города, но и включать в себя новые мероприятия, объединяющие ряд культурных практик со всей Европы. Все события должны быть объединены общей темой или темами. Культурная столица 2011 года, Турку, Финляндия, была посвящена положительному влиянию культуры на здоровье и благополучие. Многие из его мероприятий поощряли участие сообщества и гражданскую активность. Предполагается, что проекты останутся частью города после 2011 года — некоторые скульптуры могут быть использованы, например, для занятий легкой атлетикой. Чиновники Турку надеются вдохновить другие европейские страны на осуществление подобных проектов.

Предполагается, что проекты останутся частью города после 2011 года — некоторые скульптуры могут быть использованы, например, для занятий легкой атлетикой. Чиновники Турку надеются вдохновить другие европейские страны на осуществление подобных проектов.

Европа также укрепляет связи между своими разнообразными народами и культурами, поддерживая многоязычное образование. В Европейском союзе 23 официальных языка, а на континенте более 60 языков коренных народов. Процветающие общины иммигрантов приносят на континент новые языки, включая арабский, хинди и китайский.

Европейское исследование 2006 года показало, что 53 процента респондентов могут говорить на втором языке, а 28 процентов могут говорить на двух иностранных языках. Исследование также показало, что только 8% респондентов считают изучение языка неважным.

Европейский Союз принял политику многоязычия, цель которой состоит в том, чтобы каждый мог говорить как минимум на двух языках в дополнение к своему родному. Поддерживая эту политику, Европейский Союз надеется, что это укрепит социальные, образовательные, профессиональные и экономические связи в Европе и сделает континент более конкурентоспособным на мировых рынках.

Поддерживая эту политику, Европейский Союз надеется, что это укрепит социальные, образовательные, профессиональные и экономические связи в Европе и сделает континент более конкурентоспособным на мировых рынках.

Культурные продукты Европы также помогают объединить регион. Некоторые страны и регионы даже разработали фирменный стиль или «бренд», ориентированный на конкретные продукты и экспорт.

Скандинавский дизайн, например, ориентирован прежде всего на моду и товары для дома. Он характеризуется простым, минималистичным дизайном и недорогим массовым производством. Важные скандинавские компании, специализирующиеся на дизайнерских продуктах, включают Electrolux, производящую бытовую электронику, а также Ikea и H&M, известные во всем мире своими недорогими, но хорошо продуманными предметами интерьера и одеждой соответственно.

Итальянская мода также является важным культурным экспортом. Город Милан считается крупной столицей моды, где два раза в год проводится международная неделя моды. В городе находятся штаб-квартиры таких роскошных брендов, как Valentino, Gucci, Versace и Prada. Милан также является домом для важных европейских модных журналов, таких как Grazia , Vogue Italia и Vera .

В городе находятся штаб-квартиры таких роскошных брендов, как Valentino, Gucci, Versace и Prada. Милан также является домом для важных европейских модных журналов, таких как Grazia , Vogue Italia и Vera .

Немецкий автомобильный дизайн имеет мировую репутацию благодаря своему превосходству и престижу. Автомобильные компании, такие как BMW, Mercedes и Audi, известны во всем мире созданием автомобилей с динамичным дизайном и увлекательным вождением. В стране также находится ряд выдающихся школ автомобильного дизайна, таких как Высшая школа Эсслингена и Высшая школа Пфорцхайма.

Политическая география

Долгая история и экономический прогресс Европы определялись ее политической географией. Политическая география — это внутренние и внешние отношения между правительствами, гражданами и территориями. Фактически ранние европейцы сформировали глобальные представления о гражданстве и правительстве. Эти идеи были проверены в мирное время и во время военных конфликтов и продолжают пересматриваться сегодня.

Исторические вопросы

Раннюю политическую историю Европы можно проследить до Древней Греции и Рима, которые оказали глубокое влияние на то, как западные цивилизации управляют своими территориями и гражданами.

Описанная как родина демократии, Древняя Греция вращалась вокруг полиса , или города-государства. Города-государства были уникальны тем, что ими управлял не наследственный правитель, а политический орган, который представлял своих граждан. Эта идея гражданственности — быть связанным и иметь право голоса в своем сообществе — стала основным строительным блоком демократии. Слово «демократия» имеет греческие корни: demos -, что означает «народ», и — kratos , что означает «власть». Выдающиеся греческие философы, такие как Сократ и Платон, обсуждали демократические идеалы в своих трудах. С тех пор философы и политики использовали эти сочинения для поддержки и защиты демократических традиций.

Римская цивилизация оказала большое влияние на западные концепции закона, правительства и армии. В наибольшей степени Рим контролировал около 6,5 миллионов квадратных километров (2,5 миллиона квадратных миль) земли.

В наибольшей степени Рим контролировал около 6,5 миллионов квадратных километров (2,5 миллиона квадратных миль) земли.

Римский подход к завоеванию и контролю над территорией часто считается основой западного империализма. Империализм — это политика расширения могущества и влияния нации посредством дипломатии или военной силы. Империализм — это политика, которая использовалась на протяжении всей истории, особенно европейскими державами и Соединенными Штатами. Другие политические институты Рима существуют по всей Европе и бывшим европейским колониям. Некоторые из этих концепций включают в себя идею избранного Сената и размещения вооруженных сил за пределами родного региона страны.

Первая мировая война и Вторая мировая война сильно повлияли на политическую географию Европы. Первая мировая война (1914-1918) унесла жизни около 16 миллионов человек. Центральные державы (во главе с Германской империей, Австро-Венгерской империей и Османской империей) пали перед силами союзных держав (во главе с Великобританией, Францией и Российской империей). К концу войны Австро-Венгерская и Османская империи распались и распались на дюжину отдельных государств. Границы между существующими странами, такими как Польша и Россия, были полностью перерисованы.

К концу войны Австро-Венгерская и Османская империи распались и распались на дюжину отдельных государств. Границы между существующими странами, такими как Польша и Россия, были полностью перерисованы.

Вторая мировая война (1939-1945) унесла жизни около 43 миллионов европейцев, в том числе около 6 миллионов погибли во время Холокоста. Холокост был массовым убийством евреев при нацистском режиме. Вторая мировая война также оставила более 40 миллионов беженцев, способствовала независимости европейских колоний по всему миру и разрушила городскую инфраструктуру многих европейских городов.

В результате разрухи Второй мировой войны лидерство Западной Европы в мировой политике уменьшилось. Соединенные Штаты стали лидировать в западном мире, а Советский Союз со столицей в восточноевропейском городе Москве, Россия, возглавил так называемый Восточный блок. Отношения между Соединенными Штатами со свободной рыночной экономикой и Советским Союзом с коммунистической экономикой были известны как холодная война.

«Железный занавес» представляет собой политическую географию Европы во время холодной войны. Железный занавес был идеологической границей, которая разделяла Европу на два блока: страны Запада, находящиеся под влиянием США, и страны Востока, находящиеся под влиянием Советского Союза. Международные экономические и военные организации развивались по обе стороны железного занавеса. Соединенные Штаты и Советский Союз создали огромные ядерные арсеналы, и многие ракеты были нацелены на цели по всей Европе.

Железный занавес принял физическую форму пограничной обороны, стен и ограниченной дипломатии. Нация Германии была разделена на две части. Фактически, самым известным символом железного занавеса была Берлинская стена, которая разделяла восточногерманский город Берлин на контролируемые западной и восточной частями.

Экономический и политический распад Советского Союза привел к падению железного занавеса в конце 1980-х годов. За это время в Центральной и Восточной Европе прокатился ряд антикоммунистических революций. Эти революции в конечном итоге привели к окончанию холодной войны, символизируемой падением Берлинской стены в 1989.

Эти революции в конечном итоге привели к окончанию холодной войны, символизируемой падением Берлинской стены в 1989.

Современные проблемы

Европа в настоящее время широко определяется в контексте Европейского Союза (ЕС), экономического и политического органа, официально созданного Маастрихтским договором в 1993 году. ЕС работает над созданием единой структуры для социальных, экологическая, военная и экономическая политика государств-членов.

Сегодня Европейский Союз состоит из 27 государств-членов, при этом новые члены в основном прибывают из Центральной и Восточной Европы. Финансовый и дипломатический успех ЕС привел к его быстрому росту на континенте.

Евро — одна из самых сильных валют в мире. Евро является второй по популярности валютой (после американского доллара) и ежедневно используется более чем 320 миллионами человек. Страны, использующие евро в качестве денежной единицы, называются «зоной евро».

Руководство ЕС, разделенное между различными ветвями и институтами, представляет собой работающую модель международного сотрудничества. ЕС принимает несколько кандидатов: государства-члены должны поддерживать стабильную демократическую форму правления, свободную рыночную экономику и приверженность верховенству закона.

ЕС принимает несколько кандидатов: государства-члены должны поддерживать стабильную демократическую форму правления, свободную рыночную экономику и приверженность верховенству закона.

Однако быстрый рост Европейского Союза вызвал ряд административных и политических противоречий. Критики считают, что процесс вступления в ЕС слишком сложен для развивающихся экономик Европы. Строгие правила ЕС возлагают на развивающиеся страны тяжелое бремя конкуренции со своими более развитыми соседями.

Глобальный финансовый кризис, начавшийся примерно в 2008 году, резко усилил эту напряженность. Финансовый кризис определяется долгами и высоким уровнем безработицы. Европейский Союз создал 9-долларовую57-миллиардный «спасательный пакет» для экономики ЕС, в первую очередь для стран с неприемлемыми ставками долга. Эти страны включали Грецию, Ирландию, Испанию и Португалию. Этот пакет мер по спасению вызвал рост напряженности между экономически конкурентоспособными странами и странами-должниками, которым они помогают спасать. Страны-должники теперь должны иметь дело со строгими бюджетами и снижением доходов, в то время как более финансово стабильные страны вынуждают налогоплательщиков помогать финансировать финансовое спасение.

Страны-должники теперь должны иметь дело со строгими бюджетами и снижением доходов, в то время как более финансово стабильные страны вынуждают налогоплательщиков помогать финансировать финансовое спасение.

Статус иммигрантов также является источником напряженности и споров в Европе. Исторически Европа была центром иммиграции. Европейский Союз создал Шенгенскую зону — зону, где европейцы могут путешествовать из страны в страну, не предъявляя паспорта. Финансовый кризис, наряду с опасениями по поводу связи иммигрантов с терроризмом и религиозным экстремизмом, заставил Европу выработать более осторожный подход к иммиграции. Некоторые критики утверждают, что такое отношение является ксенофобией. Ксенофобия — это сильная неприязнь или страх перед людьми из других мест или культур.

Два события демонстрируют этот спор. В 2005 году датская газета Jyllands-Posten опубликовала 12 карикатур на исламские темы. Политические карикатуры стремились участвовать в дебатах вокруг мусульманского экстремизма. Однако многие мусульманские организации сочли карикатуры фанатичными, расистскими и оскорбительными. Протесты распространились по всему мусульманскому миру, и демонстранты подожгли посольства Дании в Ливане, Иране и Сирии. Эти события оказали разрушительное воздействие на репутацию Дании как прогрессивной и гостеприимной страны. Дебаты вокруг карикатур также обострили натянутые отношения между исламским миром и Западом.

Однако многие мусульманские организации сочли карикатуры фанатичными, расистскими и оскорбительными. Протесты распространились по всему мусульманскому миру, и демонстранты подожгли посольства Дании в Ливане, Иране и Сирии. Эти события оказали разрушительное воздействие на репутацию Дании как прогрессивной и гостеприимной страны. Дебаты вокруг карикатур также обострили натянутые отношения между исламским миром и Западом.

В 2010 году французское правительство ликвидировало лагеря нелегальных иммигрантов по всей Франции. Эти лагеря были в основном населены цыганами, также называемыми цыганами. Цыгане — народ и культура родом из Центральной и Восточной Европы. Перед лицом экономического кризиса граждане ЕС из более бедных стран-членов, таких как цыгане Болгарии и Румынии, часто мигрируют в более развитые страны ЕС в поисках работы. Однако развитые страны также сталкиваются с экономическими проблемами. Эти страны не считают себя обязанными принимать нелегальных иммигрантов, рассматривая их как угрозу и бремя.

Сторонники репрессий хотят остановить нелегальную иммиграцию. Критики утверждают, что этот шаг был расистским.

Вопросы будущего

Важным предиктором политического и экономического будущего Европы являются ее усилия по минимизации последствий изменения климата.

Европа часто считается мировым лидером в области экологически безопасных технологий и законодательства. Конференция ООН по изменению климата 2009 года состоялась в Копенгагене, Дания. В рамках международного соглашения, подписанного на конференции, все 27 государств-членов Евросоюза договорились сократить выбросы углерода на 20 процентов к 2020 году (с 1990 уровней).

ЕС также уведомил ООН об «условном предложении увеличить это сокращение до 30 процентов при условии, что другие крупные источники выбросов согласятся взять на себя свою справедливую долю усилий по глобальному сокращению выбросов». Это условное предложение иллюстрирует напряженность, которая присутствовала на конференции между высокими выбросами углерода в развитых странах и низким или растущим потреблением углерода в развивающихся странах. На самом деле, многие развивающиеся страны утверждали, что Копенгагенское соглашение было разработано небольшой группой могущественных стран и несправедливо ставит в невыгодное положение более бедные страны, многие из которых, как ожидается, пострадают от наихудших последствий изменения климата.

На самом деле, многие развивающиеся страны утверждали, что Копенгагенское соглашение было разработано небольшой группой могущественных стран и несправедливо ставит в невыгодное положение более бедные страны, многие из которых, как ожидается, пострадают от наихудших последствий изменения климата.

Ожидается, что старение населения Европы сильно повлияет на социальное, политическое и финансовое будущее континента. К 2050 году общая численность населения Европы сократится примерно с 590 миллионов до 542 миллионов человек. Доля людей старше 65 лет вырастет с 16 до 28 процентов. Эти прогнозируемые изменения будут иметь два основных эффекта: будет меньше рабочей силы для создания динамичной и трудолюбивой экономики, а правительствам и гражданам придется заботиться о большем количестве пожилых людей.

Эти изменения по-разному повлияют на разные регионы Европы. Исследование, проведенное Берлинским институтом народонаселения и развития, показало, что Скандинавия, Великобритания, Нидерланды, Западная Германия, Швейцария, Словения, Австрия и Франция имеют наилучшие перспективы для поддержки динамичных и экономически успешных обществ. Многие из наиболее влиятельных в социальном и экономическом отношении элементов этих обществ будут возглавляться иммигрантами.

Многие из наиболее влиятельных в социальном и экономическом отношении элементов этих обществ будут возглавляться иммигрантами.

Ожидается, что развивающиеся страны, такие как страны Восточной и Южной Европы, столкнутся с худшей тенденцией депопуляции. Среди борющихся экономик, которые могут пострадать от ограничения выбросов углерода, находятся Румыния, Болгария и Молдова.

Таким образом, кажется, что историческое неравенство Европы между севером и югом, западом и востоком будет продолжать увеличиваться в будущем. Принятие региональной социальной политики и экономического законодательства, особенно через такие органы, как Европейский Союз, может помочь обуздать эту тенденцию.

Быстрый факт

Плотность населения

188 человек на квадратный километр

Быстрый факт

Наивысшая высота

Гора Эльбрус, Россия (5642 метра/18,5)0009

Fast Fact

Most Renewable Electricity Produced

Iceland (99. 9%; hydropower, geothermal)

9%; hydropower, geothermal)

Fast Fact

Largest Urban Area

Moscow, Russia (16.2 million people)

Fast Fact

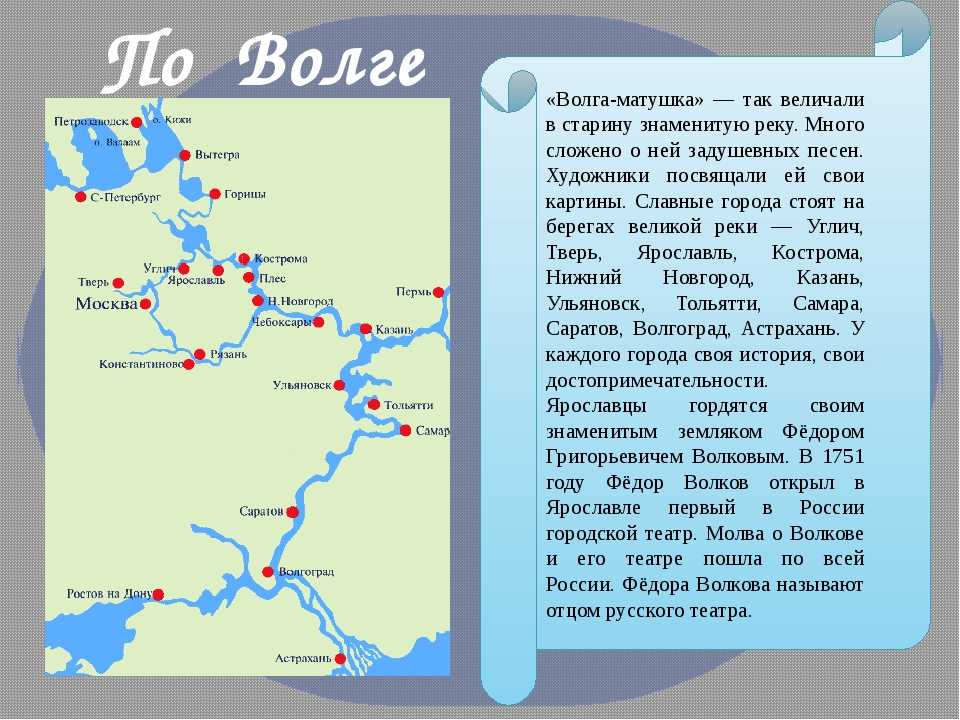

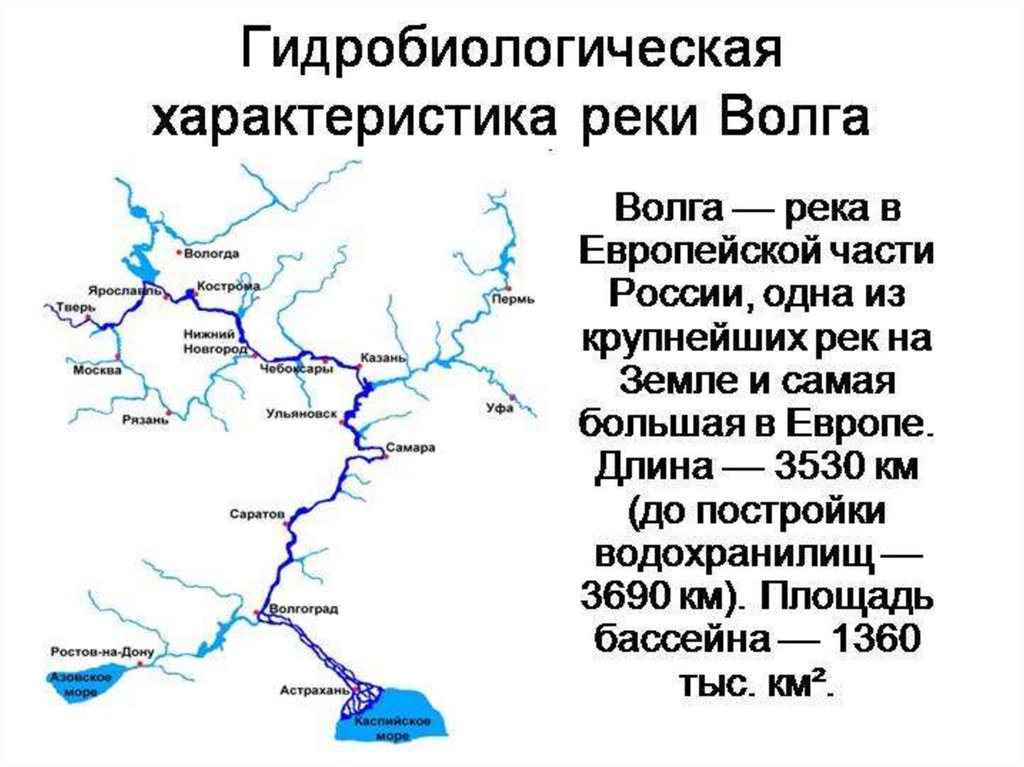

Largest Водораздел

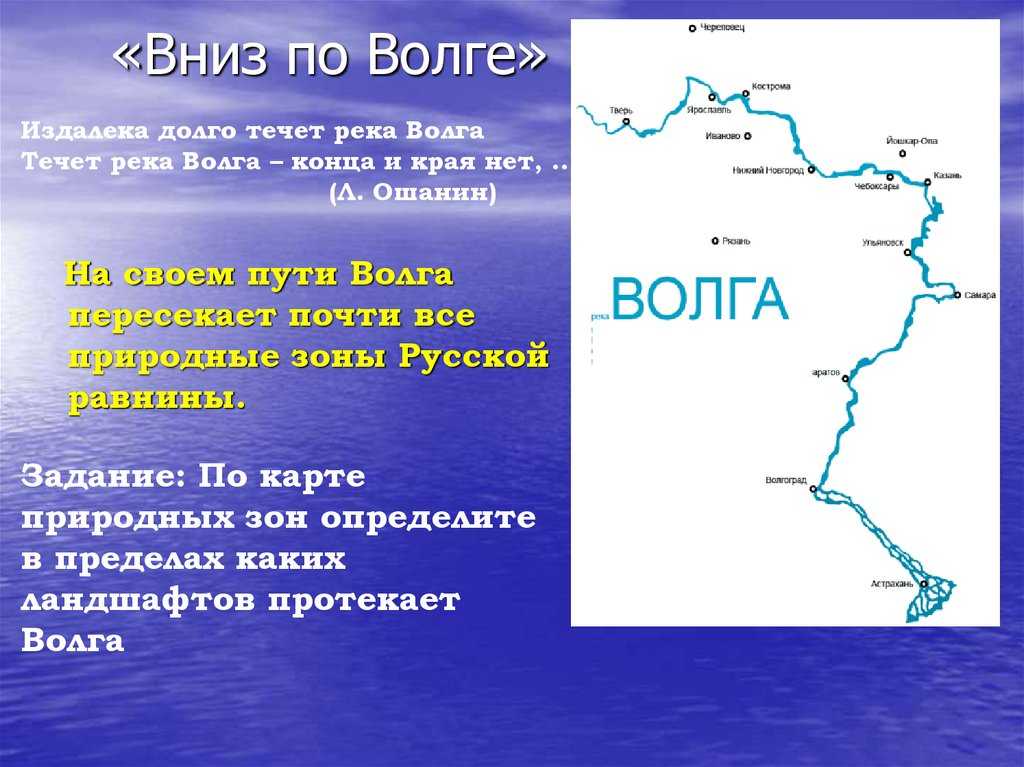

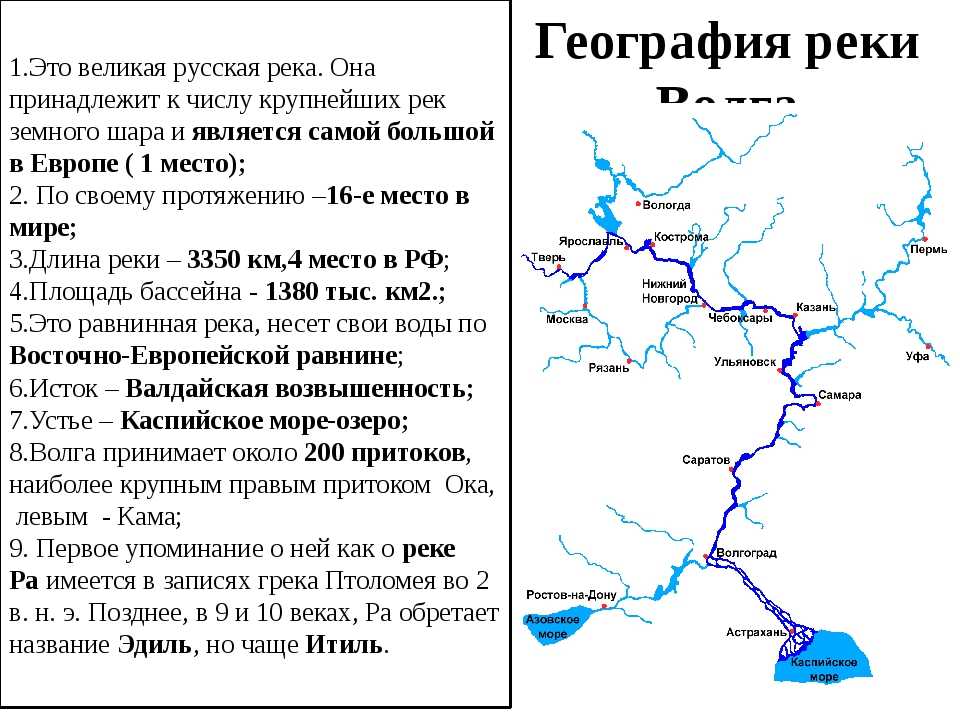

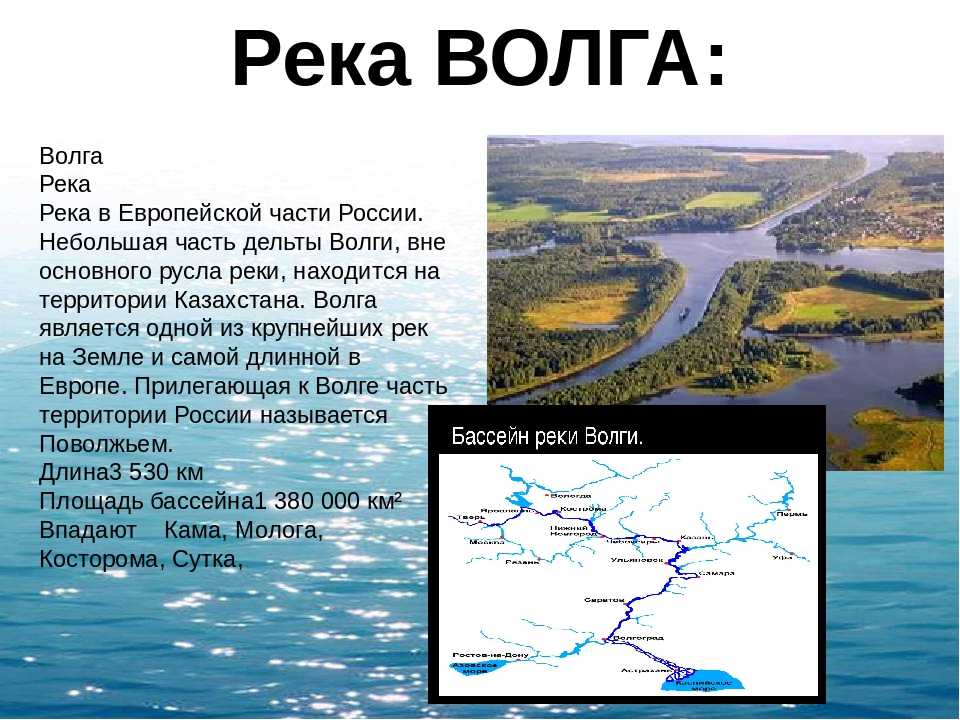

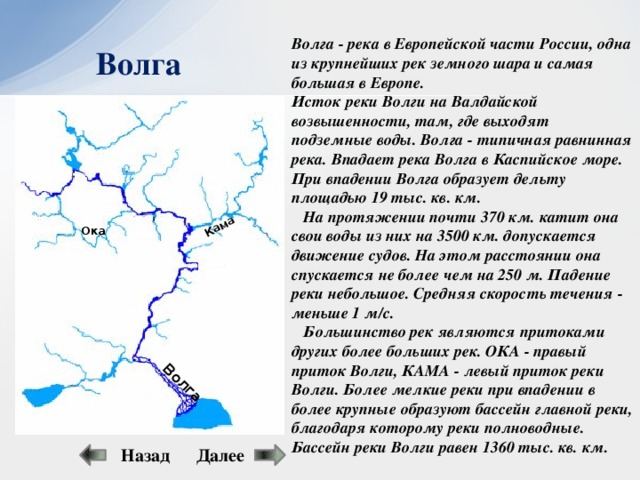

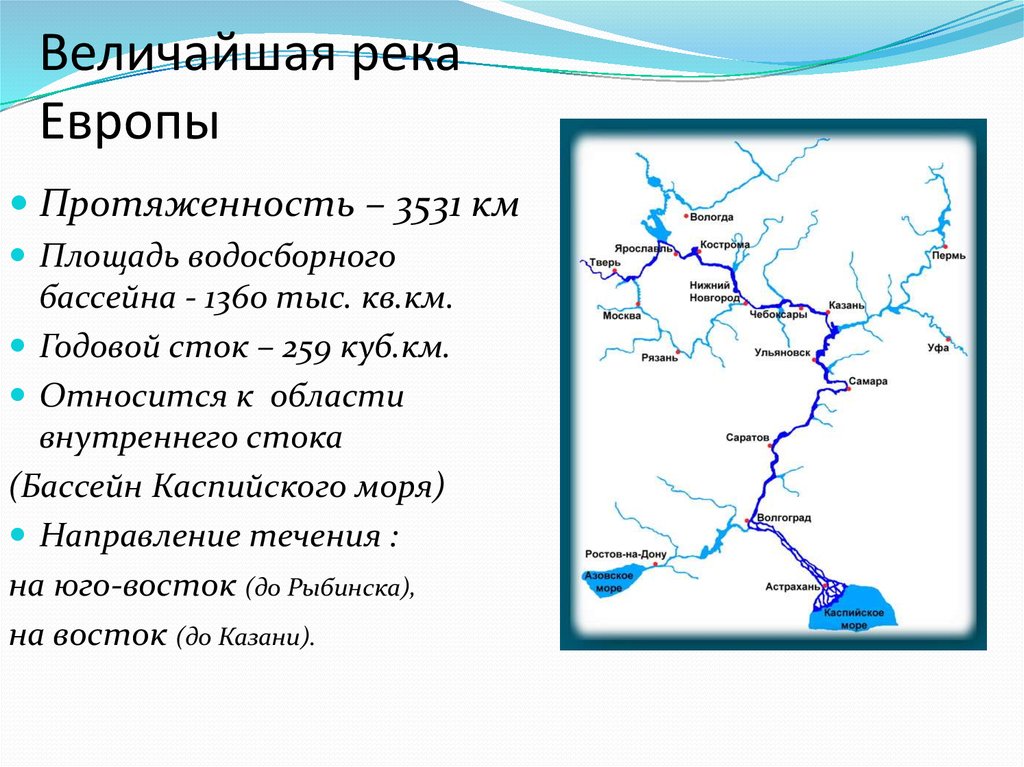

Река Волга (1,38 млн кв. км/532 821 кв. миль)

Интерактивы

Европа: Исследуем Европу

Веб-сайт

National Geographic Travel: EuropeEuropa: Gateway to the European UnionEuropean Commission: Европейская культурная столица

Кто такие поволжские немцы?

Большинство (около 95 процентов) тех, кто поселился в основанных Екатериной Великой колониях вдоль реки Волги, были этническими немцами из разоренных войной немецких государств, где религиозная рознь и экономические трудности создали созревший климат для иммиграции. Некоторые из этих этнических немецких иммигрантов впервые мигрировали в Данию в начале 1760-х годов, но всего через несколько лет решили, что больше не хотят там оставаться.

Манифест Екатерины Великой 1763 года привлек внимание и других европейских этнических групп. К немцам присоединились французские, шведские, датские, австрийские, швейцарские, венгерские, польские, итальянские и английские иммигранты, и они вместе поселились в колониях. Первоначально было достаточно колонистов из Франции, чтобы была основана французская колония (Franzosen), и достаточно шведов для создания преимущественно шведской колонии (Schwed).

Со временем эти этнические меньшинства ассимилировались с доминирующей немецкой культурой колоний, и все они стали известны под общим названием Wolgadeutsche (немцы Поволжья). С момента основания первой колонии в 1764 году потомки первоначальных переселенцев поволжских немцев мигрировали в другие части России, Азии, Северной и Южной Америки, Африки и Австралии, а также обратно в Европу.

Иллюстрация волока колонистов по пути к поселению в низовьях Волги.

Источник: «Das Manifest der Zarin» Виктора Аула.

Источник: «Das Manifest der Zarin» Виктора Аула.

Где они поселились?

Мы решили определить географическую область немцев Поволжья как регион вдоль реки Волги недалеко от Саратова , который был заселен вышеупомянутыми иммигрантами, откликнувшимися на манифест Екатерины 1763 года, и поселились в первоначальных 106 материнских колониях. Те, кто поселился в то же время в географически изолированной колонии Рибенсдорф к западу от области поволжских немцев, также считаются частью этой группы из-за семейных и религиозных связей с колониями вдоль Волги и периода времени поселения, но это является единственным исключением.

Есть две группы этнических немцев, поселившихся в более поздние годы среди сохранившихся поволжских немецких колоний. К этим группам относятся меннониты, прибывшие в конце 1840-х и 1850-х годах, и этнические немцы, поселившиеся дальше на север, недалеко от Самары, в 1850-х годах, в так называемых самарских колониях. Эти группы не включены в определение Центра «поволжских немцев», поскольку они мигрировали из разных частей Германии в разное время и на разных правовых условиях от колонистов, прибывших в 1760-х годах.

Ваш комментарий будет первым