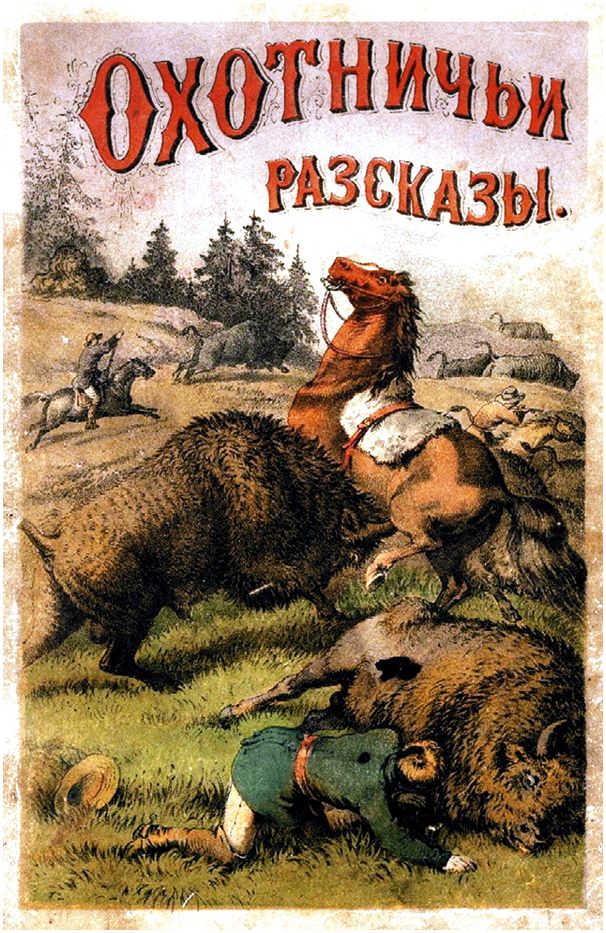

Охота как образ жизни. Сборник рассказов

Охота как образ жизни

Охота. Охота, – это не просто развлечение, как думают многие молодые, причислившие себя к когорте охотников.

Нет. Охота, – это, скорее, образ жизни. Да, это образ жизни. На каком-то отдельно взятом промежутке времени, когда человек, отрешается от всего суетного, земного, он попадает туда, в тот мир, параллельный мир, где все законы, вся физика действуют совсем иначе.

И вот, чтобы вернуться из того, параллельного мира, вернуться к нормальной, мирской суете, необходимо много знать.

Нужно изучить правила и способы охоты, нужно узнать, изучить места, где собираешься охотиться: леса, поля, горы, болота. Знать экипировку охотника, изучить оружие.

Завести напарника. Да, напарник, если хотите, друг, – на охоте, просто необходим. Даже если за всю вашу охотничью жизнь вы ни разу не попадёте в критическую ситуацию, хотя бы будет перед кем похвастать удачным выстрелом, трофеем. Особенно в молодости, – это не маловажно.

А если вы случайно провалились, хоть в болото, хоть на тонком льду, при переходе речки, тут уж точно, напарник совершенно необходим.

Конечно, речь не идёт о профессиональных охотниках. Там по технике безопасности вас не выпустят в тайгу одного. Хотя прекрасно понимают, что по тайге охотники парами не ходят. Но, на то они и профи, что могут твёрдо контролировать ситуацию. Могут помочь себе сами, когда случится беда. А самые опытные, не допустят никаких просчётов, не допустят беды.

Много лет мне пришлось жить и работать в разных регионах Сибири и Дальнего Востока. Работать именно со штатными, профессиональными охотниками. Очень серьёзные люди встречались, знающие своё дело до тонкостей, до мелочей.

Например, – бригада тигроловов: братья Кругловы, из Хабаровского края. Вспоминаю их только с теплом в душе. Это величайшие профессионалы, мастера своего дела, настоящие охотники.

Это, какими надо быть мастерами, чтобы где-то в тайге, в глухомани, гнаться день и ночь за семьёй тигров, преследовать их беспрестанно, потом, всё же отринуть, отогнать тигрицу от своих детёнышей, чтобы она не помешала поймать котят.

Какие уж там котята, когда каждый весом более сотни килограммов. Да при одном только неверном движении такой котёнок может расправиться с охотниками легко. Это им, охотникам, нельзя убивать, а ему-то можно.

Однажды, один из братьев, – Владимир, тащил на своей спине отловленного, связанного и притороченного к паняге кота. Тяжесть, как я уже упомянул, приличная. Да и сам Володя, – хоть поставь, хоть положи, – силушки не занимать. Они вытаскивали этого кота к дороге, где их поджидала машина.

Проходя по руслу замёрзшей реки, под таким грузом, Владимир провалился. Он улетел под лёд вместе с панягой, на которой рычал драгоценный груз.

Напарники, конечно, тут же выдернули его из воды, но спасать стали кота, прочищая и продувая ему ноздри, протирая намокшую шерсть. Только потом развели костёр и стали сушить охотника.

Очень дорого достаётся и ценится каждый отловленный тигр.

Или Степан Зырянов,– штатный охотник Восточной Сибири, соболятник. Для него не было даже малейшего секрета в своей профессии, который бы остался им не раскрыт. Он знал о жизни в тайге всё. И всё умел.

Он знал о жизни в тайге всё. И всё умел.

Много, очень много истинных лесовиков, правдашных охотников бродит по тайгам. И большое им спасибо, что науку ту, науку охоты, промысла, они не прячут. Сколько знал добрых охотников, – все таскали с собой молодого напарника, учили уму-разуму, таёжному ремеслу.

Да и в школах сельских, особенно таёжных, на внеклассных занятиях преподавался предмет, который так и назывался: охотничье дело.

Теперь этого нет. А стать охотником, хлебнуть этой романтики, хотят многие. Мало-мало охотминимум выучат, получат билет, и всё, беги, охоться.

А столько опасностей поджидает молодого романтика на тропе охоты, столько, что и не решишь сразу, с какой начать рассказ.

Вот, к примеру, спички. Очень важная часть экипировки охотника. Сейчас можно купить, без особых трудностей, самые навороченные зажигалки, непромокаемые спички, и прочее. Но, главное, чтобы они были у вас, в нужном месте и в нужное время. И не подвели.

Я всегда имел при себе коробок спичек, запаянный в целлофан. За много лет скитаний по тайге, горам, тундре, я ни разу не воспользовался этим коробком, но он был всегда в боевой готовности. Это не значит, что за сорок лет экстрима я не тонул, не проваливался, не попадал в другие сложные ситуации, где срочно нужен был костёр. Конечно, попадал, и тонул, и проваливался. Но получалось, что костёр разжигал другим коробком, который тоже был в укромном месте, тоже надёжно спрятан. И это правильно. Настоятельно рекомендую иметь при себе несколько источников огня. Это может избавить вас от многих неприятностей, а тяжести от лишнего коробка спичек, – чуть.

За много лет скитаний по тайге, горам, тундре, я ни разу не воспользовался этим коробком, но он был всегда в боевой готовности. Это не значит, что за сорок лет экстрима я не тонул, не проваливался, не попадал в другие сложные ситуации, где срочно нужен был костёр. Конечно, попадал, и тонул, и проваливался. Но получалось, что костёр разжигал другим коробком, который тоже был в укромном месте, тоже надёжно спрятан. И это правильно. Настоятельно рекомендую иметь при себе несколько источников огня. Это может избавить вас от многих неприятностей, а тяжести от лишнего коробка спичек, – чуть.

Расскажу один случай. Участок, где мы с напарником охотились, изобиловал мелкими, не замерзающими по всей зиме речушками. Они по всему руслу имеют донные родники, и даже в самые сильные морозы не перехватываются. Так, чуть закрайки распустят, и те слабые, – вес охотника не выдерживают.

Незамерзающие реки, протоки, очень неудобны при ходовой охоте. Когда ещё капканишь, по стационарному путику ходишь, – ещё терпеть можно. В этом случае заранее переправы готовишь, даже летом. И то, приходится останавливаться, снимать лыжи, переправляться, снова надевать лыжи. Это напрягает.

В этом случае заранее переправы готовишь, даже летом. И то, приходится останавливаться, снимать лыжи, переправляться, снова надевать лыжи. Это напрягает.

Ещё более напрягает, когда ты в свободном полёте, – охотишься с собаками. Соболя гонят, а он не смотрит, вода, не вода, – переплыл, причем, очень шустро и уверенно, и дальше. Собаки за ним. Следом охотник, – не кинешься в воду, не поплывешь. Переправу ищешь, хоть какую, хоть самую тоненькую жердушку, чтобы по ней перескочить, перелететь. А собаки там уже расстилаются, не велят мешкать, душу в клочья рвут.

Торопливо, с припрыжкой летит охотник по берегу, в поисках хоть жиденькой, хоть разовой переправы.

Так вот, однажды, проверяя капканы, в январе месяце, перебираясь по хорошо утоптанной переправе, излишне опёрся на слегу и она треснула.

Слега, – это жердушка такая, как посох, только побольше и длиннее. С ней, слегой, переходишь речку по бревну. Упираешься этой слегой в дно реки и, не очень легко, но перебираешься. Другой рукой придерживаешь лыжи, рюкзак-панягу, ружьё и посох.

Другой рукой придерживаешь лыжи, рюкзак-панягу, ружьё и посох.

Слега должна быть надёжная. Она должна служить только один сезон. А эта, – бес попутал, работала уже вторую зиму. Жердушка была крепкая, упругая, как показалось, – надёжная. Всю осень ходил с ней, да и половину зимы, – не подводила, – видимо ждала более подходящего момента. И дождалась.

Температура далеко ниже тридцати, поздний вечер, до зимовья около трёх километров, – лёгкий хруст и я лечу в ледяную воду вперёд спиной.

Ухнул, конечно, с головой. Правда, ни лыжи, ни ружьё не выпустил. Глубина, – по грудь. Пока выбрался, – конечно, промок.

Как же я был благодарен напарнику, за ту кучу валёжника и сучьев, которую он наворотил ещё три года назад, когда мы только делали эту переправу. Он расчищал место, и всё складывал в кучу на берегу. А ещё и внутрь запихал здоровенную берестину, скрученную как папирус.

Приседая у этой кучи, чтобы поджечь ту самую берёсту, я услышал, как хрустит на мне одежда, – моментально замёрзла. Спички, спрятанные в самый дальний, внутренний карман, – не промокли, заработали сразу.

Спички, спрятанные в самый дальний, внутренний карман, – не промокли, заработали сразу.

Отогревшись у хорошего, большого костра, высушив штаны и куртку, выскоблил ножом лыжи и благополучно пришлёпал в тёплое зимовьё.

Напарник уже был обеспокоен.

История и неказистая, но внимания заслуживает. Можно сделать немало выводов.

* * *

Таёжная охота, – это совсем другое, не схожее с общепринятым понятием. Это даже и не охота, а, скорее, промысел. Да, ведь на промысле мало задумываешься о красоте процесса, и даже эстетическая составляющая, несколько притупляется.

Какие уж размышления о правильной охоте, о любовании природными прелестями, когда в кармане лежит наряд – задание, где чётко расписано, что ты должен добыть столько-то соболей, столько-то белок, норок, рябчиков и прочих. И хорошо бы побольше, а ещё лучше, – ещё побольше.

Это теперь, «государю-батюшке», не очень нужны огромные кучи золота, в виде дикой пушнины. А во времена «развитого социализма» каждая, самая малая шкурка была составляющей государственного плана.

Охотники промысловики были в чести и почёте. Пользовались серьёзными льготами.

Молодых охотников серьёзно обучали ремеслу. Потом отправляли на сезон, а то и на два, в паре с опытным охотником. Наставнику предприятие платило деньги за обучение. И только потом, через несколько лет, молодой охотник получал свой участок тайги, обустраивал его и охотился там всю жизнь. Так было.

Обустройство участка, – это отдельная история. Предприятие, где охотник работает, отправляет его в тайгу, на свой участок в летний период, для строительства зимовий, прокладку троп, устройство путиков. Подготовка к зимнему сезону. За всю выполненную работу предприятие ещё и деньги платит.

А вот где строить зимовья, как прокладывать капканные маршруты, в каких местах соорудить переправы, – это решает сам охотник, – для себя же делает.

Расскажу один случай, связанный со строительством зимовья. Вернее сказать, с умением правильно выбрать место под строительство.

Два молодых охотника получили в пользование участок. В то время участки таёжные закрепляли сроком на пять лет. Потом акт закрепления продляли, если не было грубых нарушений в пользовании.

В то время участки таёжные закрепляли сроком на пять лет. Потом акт закрепления продляли, если не было грубых нарушений в пользовании.

Летом напарники, определив по карте примерное место строительства зимовья, отправились в тайгу.

Прибыли, осмотрелись, выбрали место, где густовато рос добрый ельник. С каждой лесины можно выкроить три, а то и четыре бревна. И река рядом, – хоть на лодке подъезжай, хоть зимой по воду иди. Всё хорошо. А ещё мох завидный устилал все окрестности. Сорвёшь его охапку, уткнёшься лицом, и отрываться не хочется, прямо обволакивает.

Клади этого мха между брёвнами поболе, – ох тепло будет зимой.

Правда, место, будто бы низковато, – берег-то наволочный. Противоположный берег реки высокий, даже чуть скалистый, а этот пологий. Зато стройматериал весь рядом, – удобно очень.

Построили.

Осенью, как положено, заехали на лодке, привезли всё необходимое для зимовки, обжились в новом зимовье. Охотились да радовались, что ладная жилуха получилась, тёплая. Правда, место темноватое, – урёмное, солнышко из-за ельника лишь к вечеру выбирается.

Правда, место темноватое, – урёмное, солнышко из-за ельника лишь к вечеру выбирается.

А беда прикатила лишь тогда, когда морозы крепкие начались.

Река начала вставать, захлёбываться своей же шугой, забивать, запечатывать этой шугой русло.

И вот, однажды ночью, русло реки совсем переморозило. Такое бывает в горных реках. Сперва дно покрывается рыхлым матовым льдом, потом закрайки срастаются с донным льдом. Напор воды тогда усиливается, шум стоит на всю округу. Кто знает, тот обеспокоится, – заранее уберётся от взбесившейся реки.

И соболь в это время уходит из поймы, и белка, а уж копытные, – те в первую очередь идут на возвышенности.

Река шумела, напирала, бушевала там, подо льдом, но мороз оказался сильнее. Он каждый год оказывался сильнее. И вода, преодолев ледовые барьеры, отыскав трещины и разломы, вымахнула наружу, расплылась по своему же льду, широко разлилась, потекла вспять, торопливо заливая пологий, наволочный берег.

Охотники проснулись оттого, что со свистом зашипела печка, моментально наполняя зимовьё густым, влажным паром. Вода прибывала быстро. Стало очень холодно. Печка скрылась и перестала шипеть, вода подступала к уровню нар.

Вода прибывала быстро. Стало очень холодно. Печка скрылась и перестала шипеть, вода подступала к уровню нар.

Кое-как одевшись, охотники выбрались и обнаружили, что идти некуда, – кругом вода.

Забрались на зимовьё, вытащили трубу. Разрубили её вдоль и устроили на одном углу зимовья подобие кострища. Разбирали крышу, потолок, и очень экономно жгли костерок, у которого грелись остаток ночи и весь следующий день.

Только к вечеру того дня уровень воды начал резко снижаться, – видимо где-то промыло. Остатки воды быстро превращались в лёд.

Из зимовья, через порог, вода не ушла. Так и замёрзла вровень с печкой.

Охотники, нагрузив рюкзаки, утащились в другое зимовьё. Выходить из поймы тоже было не просто. Вода, хоть и ушла, но лёд, в основном, держался панцирем между деревьями, кустами. Вес человека этот панцирь не выдерживал, так как имел толщину до пяти сантиметров. Продвигаться было очень не просто. Каждым шагом приходилось обрушивать нависший лёд.

Кроме всего прочего, парни получили серьёзную психологическую травму. Ведь это даже представить сложно, как они сидели на крыше зимовья, ночью, в полной темноте, а кругом с неимоверным шумом лились потоки зимней воды. И никто не знал, до какой отметки поднимется уровень.

Ведь это даже представить сложно, как они сидели на крыше зимовья, ночью, в полной темноте, а кругом с неимоверным шумом лились потоки зимней воды. И никто не знал, до какой отметки поднимется уровень.

Так что, в пойменном лесу зимовьё лучше не ставить, особенно, если река горная.

***

Охота, – сколько манящих, мучительных желаний вызывает это слово, как оно тревожит, как сладко дурманит.

Помню, ещё ребёнком был, – хотя, по тем временам уж и не сильно ребёнком, – десять лет исполнилось, – отец на охоту брал. Боже мой, какое это было счастье! Выдавал мне одностволку, 32го калибра, с надтреснутым прикладом, перемотанным медной проволокой, и два патрона.

Ах, как было жалко, что уходили мы из деревни по темноте, – друзья не видели, вот жалость!

А на болоте, – да разве может хоть что-то сравниться в эстетическом воспитании подростка, как время, проведённое на природе, рядом с Отцом, рядом с Наставником. Кто это испытал, тот наверняка понимает, какая это ценность, какой это заряд на всю жизнь. Как бережно и заботливо относятся потом эти люди к старшему поколению. Да и не только к старшему, любовь к природе рождает всеобщее человеколюбие. Рождает трепетное отношение к себе подобным.

Как бережно и заботливо относятся потом эти люди к старшему поколению. Да и не только к старшему, любовь к природе рождает всеобщее человеколюбие. Рождает трепетное отношение к себе подобным.

Отец по профессии был педагогом, – воспитателем в школе-интернате. Почти на все выходные он выводил своих воспитанников в лес, на озёра. Они там жгли костры, беседовали на самые различные темы. Иногда делали вылазки на охоту.

Сколько же писем получал отец от выпускников! Какие теплые слова они ему высказывали в тех письмах. Какими хорошими, настоящими людьми они стали.

Я, получив полновесную отцовскую прививку, сделал охоту своей профессией. Уже более сорока лет занимаюсь охотоведением и ни разу не пожалел о своём выборе.

Учился на охотоведа в Иркутске. Прекрасные преподаватели, руководители, истинные знатоки своего дела. Посчастливилось захватить то время, когда лекции по охране природы нам читал сам профессор Скалон Василий Николаевич. Именно он, с соратниками, стоял у истоков охотоведения, как науки. А мне вдвойне свезло: он был моим руководителем дипломного проекта. Легенда!

А мне вдвойне свезло: он был моим руководителем дипломного проекта. Легенда!

А как мы, студенты, горели этими практиками, как мы стремились попасть в самые экзотические места нашей огромной, просто необъятной, и такой разнообразной, Великой Страны. Ехали и в южные республики, и в Якутию. Очень популярны были Саяны, особенно Тофалария. Прекрасные горы, восхитительные реки, удивительное разнообразие животного мира. Хорошие, доброжелательные люди, – тофалары.

Добраться в Тофаларию, в то время, тридцать семь лет назад, можно было только с помощью малой авиации. Правда, самолёт, АН-2, ходил регулярно. Помешать могло лишь отсутствие лётной погоды.

Как же они, бедные, сейчас там живут?

Побывав в этих горах однажды, непременно захочешь окунуться туда ещё. Очень красивые, насыщенные удивительной жизненной энергетикой, места. Незабываемая рыбалка, ягоды, кедровые орехи, а какая великолепная охота.

А по ночам во всех распадках ревут изюбри, – начинается гон. И, хоть как устанешь за день, ночные трубные звуки отгоняют сон, будоражат сознание.

Были интересные экспедиции на Сахалин, где пришлось почти всей группой работать на рыбокомбинате. Хотя ехали туда с надеждой, что будем зачислены в штат рыболовецкого сейнера.

Только нескольким счастливчикам удалось попасть на остров Медный, и участвовать там, в промысле морского котика.

Очень интересной была экспедиция студентов на полуостров Таймыр. В то время там, недалеко от города Норильска, открывалось государственное промыслово-охотничье хозяйство, – госпромхоз. И вот, мы, получив статус студенческого строительного отряда, прибыли в посёлок Валёк, прибыли полные энтузиазма и неуёмной энергии. Как было здорово осознавать, что и частичка нас, вложена в устройство жизни на самом краю, на самой окраине нашей Великой и необъятной Родины.

И, пожалуйста, не думайте, что это всё нам доставалось так легко и просто, как тут повествуется. В любой отряд или группу, попасть было очень проблематично. Почти всегда на такую практику приходилось уезжать гораздо раньше, чем начиналась сессия. А это значит, что все экзамены, зачёты, и прочее, нужно было сдавать досрочно. А это ведь было время развитого социализма, – за деньги экзамен не сдашь, не то, что теперь.

А это значит, что все экзамены, зачёты, и прочее, нужно было сдавать досрочно. А это ведь было время развитого социализма, – за деньги экзамен не сдашь, не то, что теперь.

Приняли нас там, в новом госпромхозе, хорошо, как своих. Да мы и были своими, помогали, как могли. Вскоре получили лодки, моторы, продовольствие, загрузили всё это на баржу, документы получили, и отбыли почти в самое устье реки Пясина, на промысел северного оленя.

Там, в тундре, строили из привезённых материалов склады для мяса, себе строили землянки, вгрызаясь в мерзлоту, ставили палатки для столовой и просто первой необходимости. Начинали охоту.

Охота там, на Таймыре, на оленя, вообще-то больше напоминает просто заготовку мяса. Да, почему напоминает, так оно и есть на самом деле. Суть самой охоты заключается в том, что группа оленей переплывает реку, в это время их закруживают на лодке и стреляют тех, которые подходят по возрастной сетке.

Отстрелянных оленей связывают десятками и отпускают по течению, где их вылавливают и обрабатывают.

Романтики мало, но работа нужная и тяжёлая. Почти за месяц работы мы добыли и разделали более трёхсот голов дикого северного оленя.

В свободное от основной работы время, некоторые студенты занимались рыбалкой. По реке, к тому времени, пошла шуга, и хариус забивался в заливы, под тонкий лёд. Мы выползали на животе на этот лёд, продалбливали его ножом, и ловили отменных хариусов.

Когда закончились продукты, а из-за плохой погоды вертолёт не мог работать, некоторое время жили только на мясе, да рыбе. С голода, конечно, не пропадали, но о горбушечке хлеба вспоминали часто. И совсем стало невмочь, когда закончилась отрава, – папиросы.

Но, закончилось всё хорошо, все живые и здоровые вернулись в родной Иркутск, за парты, продолжили обучение. И уже намечали новые маршруты, новые горизонты, новые, трудные, но интересные места.

Одна из следующих экспедиций состоялась в Ханты-Мансийский национальный округ. В то время там, в самом разгаре шло освоение газовых и нефтяных месторождений. И мы ездили туда с целью хоть как-то отразить для общества проблему охраны природы в округе, и собрать необходимый материал для дипломных работ.

И мы ездили туда с целью хоть как-то отразить для общества проблему охраны природы в округе, и собрать необходимый материал для дипломных работ.

Очень понравились хантыйские лыжи. Они особой конструкции. Дело в том, что место, где стоит нога, особым образом возвышено, приподнято над остальной площадью лыжи. Это позволяет снегу, попавшему на верхнюю поверхность лыжи, просто скатываться при ходьбе, не попадая под подошву охотника и не образуя натоптышей. Нужная и удобная деталь. И ещё, – кольцо для обуви делается жёсткое, что придаёт заметное удобство при ходьбе, особенно при резких поворотах. Очень удобные лыжи, проверенные веками.

На ногах специальная обувь для ходьбы на лыжах, – «нярки». Всё продумано, просто и очень удобно. И нет в этом ничего необычного, всё это просто образ жизни.

Да и не может быть иначе: если ты собрался в страну с названием «ОХОТА», постарайся изучить эту страну, понять её, принять. Только тогда ты, человек, сможешь стать следопытом, сможешь понять саму цель и суть охоты. Ты сможешь стать не убийцей, а добытчиком, станешь Охотником, и будешь гордиться этим званием всю жизнь. Будешь с трепетом передавать свои знания и умения детям и внукам.

Ты сможешь стать не убийцей, а добытчиком, станешь Охотником, и будешь гордиться этим званием всю жизнь. Будешь с трепетом передавать свои знания и умения детям и внукам.

Тайга – это моя жизнь. Приключения на охоте и рыбалке

© С. А. Лобов, 2017

ISBN 978-5-4483-9131-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ОТ АВТОРА.

С годами я всё чаще стал вспоминать прошедшие годы и те случаи, которые произошли со мной в далёком прошлом. Что удивительно, передо мной возникали картины, как будто это было вчера, а не много лет назад. Я ясно представлял себя и своих друзей на природе, когда мы ездили в тайгу на охоту или рыбачили на озере. Порой задумавшись, я вспоминал своих одноклассников и их характеры, а также во что мы были тогда одеты. А те разговоры, которые происходили возле костра и шутки друг над другом помню до сих пор. Поэтому я решил написать эти рассказы, чтобы сохранить память о тех временах и своих друзьях. Когда мне исполнилось пять лет, папа стал брать меня с собой на сенокос, который находился далеко от села в тайге. Работа на сенокосе зависела от погоды, поэтому нам приходилось долго жить в лесу. Тогда не было машин, мы добирались до своего участка на мотоцикле с люлькой по очень грязной и заболоченной дороге. Косили и собирали сено вручную и для того, чтобы заготовить корм скоту приходилось работать с раннего утра до позднего вечера. В своих рассказах я вспоминаю это время, прожитое на сенокосе, где начал охотиться и рыбачить на речке. В двенадцать лет папа подарил мне своё старое ружьё 16 калибра, поэтому я увлёкся охотой. С той поры не представляю свою жизнь без охоты и рыбалки, это моё любимое занятие. Я восхищаюсь красотой нашего края, природа основательно потрудилась, чтобы создать это великолепие и незабываемые виды наших мест. Дорогие читатели, я почему-то уверен, что мои рассказы понравятся вам. Кое-кто из вас вспомнит свои молодые годы и на душе станет тепло от этих воспоминаний. А молодым ребятам я пожелаю, как можно чаще бывать на природе и полюбить её, там ты получаешь заряд бодрости и успокоение.

Работа на сенокосе зависела от погоды, поэтому нам приходилось долго жить в лесу. Тогда не было машин, мы добирались до своего участка на мотоцикле с люлькой по очень грязной и заболоченной дороге. Косили и собирали сено вручную и для того, чтобы заготовить корм скоту приходилось работать с раннего утра до позднего вечера. В своих рассказах я вспоминаю это время, прожитое на сенокосе, где начал охотиться и рыбачить на речке. В двенадцать лет папа подарил мне своё старое ружьё 16 калибра, поэтому я увлёкся охотой. С той поры не представляю свою жизнь без охоты и рыбалки, это моё любимое занятие. Я восхищаюсь красотой нашего края, природа основательно потрудилась, чтобы создать это великолепие и незабываемые виды наших мест. Дорогие читатели, я почему-то уверен, что мои рассказы понравятся вам. Кое-кто из вас вспомнит свои молодые годы и на душе станет тепло от этих воспоминаний. А молодым ребятам я пожелаю, как можно чаще бывать на природе и полюбить её, там ты получаешь заряд бодрости и успокоение.

Забавный случай на рыбалке

На дворе стоял холодный январский день и небо было затянуто серыми облаками, которые низко плыли над землёй. Облака полностью закрыли солнце и как бы давили на нас сверху, предвещая плохую погоду. На улице кружила снежная позёмка, наметая большие сугробы возле заборов.

В связи с непогодой настроение было паршивое, я подошёл к окну и долго наблюдал за тем, что происходило на улице. Этот день был мрачным и всё живое как будто попряталось в ожидании тепла, и никого не было видно. Только из труб соседних домов шёл дым, видимо мороз заставил всех пораньше встать и с утра затопить печи. У нас так же горел огонь в печке, которую я затопил рано утром, когда на улице было ещё темно. В прошедшую ночь был сильный мороз, поэтому все окна затянуло снежным узором, хотя под ними стояли радиаторы отопления. Слегка потрескивая, в печи ярко горели дрова и спустя некоторое время в доме стало теплей и уютней.

Задумавшись, я смотрел в окно и на меня нахлынули воспоминания о далёком прошлом. Почему-то вдруг вспомнил одну забавную историю, которая произошла со мной и моими друзьями много лет назад, когда мы ещё учились в школе. Это случилось с нами в конце августа, буквально за несколько дней до начала учебного года. Тогда мы считали себя уже мужиками, ведь перешли в десятый класс. Всего лишь ещё один год и мы выпорхнем из школы, можно сказать, что окунёмся во взрослую самостоятельную жизнь.

Как только мы с папой вернулись с сенокоса, в тот же день вечером я пошёл в клуб на вечерний сеанс. Там встретился со школьными друзьями и гурьбой мы прошли в зал, где заняли свои места. После просмотра кинофильма вышли на улицу и уединившись от толпы стали делиться впечатлениями о летних каникулах. За прошедшее лето мы редко встречались друг с другом, ведь кто-то из ребят был в отъезде, а кто-то находился дома и не появлялся на улице, поэтому сейчас нам было о чём поговорить. Ну, а в августе все парни у кого родители держали скот работали на сенокосе и помогали заготавливать сено.

В тот вечер на улице было тепло и не хотелось возвращаться домой, поэтому мы ещё долго гуляли в центре села. Ведь нам было что вспомнить и обсудить, так как вместе учились с первого класса, и за годы учёбы с каждым из нас происходило много интересного.

Перед тем как разойтись по домам, мы договорились, что завтра отправимся рыбачить на озеро. Немного поспорив о том, что в каком месте будем рыбачить, решили поплыть туда на моторной лодке, которую Рыжий попросит у отца. В то время у них была лодка с мотором и отец разрешал ему брать её, чтобы ездил на рыбалку. Так же мы решили, что не будем брать с собой удочки, а поставим сети, так как в конце лета в них хорошо попадает рыба.

Во время нашего разговора, Сашка почесал затылок и спросил:

– Мужики, кто из вас возьмёт с собой сети, ведь они есть не у всех? Например, у меня отец не рыбачит, поэтому в нашем доме никогда не было сетей. —

– Ладно, я попробую выпросить сети у отца, может он даст мне две или три штуки. – пообещал Рыжий и посмотрев на Папыню, так дразнили мы своего друга, обратился к нему. – Ты попробуй попросить у своего бати и любой ценой выпроси хотя бы две штуки. Ведь я точно знаю, что у вас много сетей и может быть, он выделит тебе несколько штук. —

– Хорошо, я попробую поговорить с ним, может он разрешит взять несколько концов сетей. – ответил тот и тяжело вздохнул.

После этого мы ещё немного поговорили и попрощавшись, разошлись по домам.

В то время сети не продавали в магазине, как сейчас, они были только у тех, кто слыл заядлым рыбаком и сам вязал их длинными, зимними вечерами. Так что не каждый мог разрешить своему сыну взять сети на рыбалку, потому что их могла отобрать рыбоохрана. Поэтому Рыжему и Папыни пришлось долго уговаривать своих родителей, чтобы они дали сети. Ребята пообещали, что будут вести себя осторожно и не попадаться на глаза рыбоохране. В конце концов они едут на рыбалку не в первый раз и знают где ставить сети, чтобы поймать рыбу. Кое-как они всё же выпросили пять концов на двоих, так что нам можно было плыть на рыбалку.

На следующий день вечером Рыжий проплыл на моторке вдоль берега, чтобы собрать нас и отправиться на рыбалку. Каждый из ребят вышел с вещами и продуктами по проулку на берег озера в том месте, где он жил. В эту поездку кроме сетей мы взяли с собой ещё ружья, так как решили поохотиться на уток. Тогда у каждого из нашей компании были свои ружья, у некоторых одностволки 16 калибра, а у меня двустволка. Вот только у Бабича, так мы дразнили друга, не было оружия, потому что его не интересовала охота. В эту поездку он без разрешения на свой страх и риск позаимствовал на прокат ружьё у отца. Тут поневоле возьмёшь, а куда денешься, ведь все ребята будут стрелять уток и ему так же хотелось поохотиться. Хоть тогда нам и нельзя было охотиться, потому что не вышли возрастом, но это не останавливало нас, ведь мы все любили охоту.

Рыжий плыл на казанке вдоль берега и поочерёдно собирал нас. Загрузив свои вещи в лодку, мы плыли дальше за другим другом. В последнюю очередь забрали Бабича, так как он жил на краю села и развернув лодку, поплыли на другой берег озера.

Переплыв на ту сторону нашего озера, а это будет примерно пять километров, мы подплыли к протоке. Она была небольшая и соединяла два озера между собой. Проплыв по ней мы попали на другой водоём, который назывался «Большая Еравна». Это самое большое озеро в нашем районе и до другого берега будет километров десять, а в ширину и того больше. В этом озере водится много разной рыбы, а совсем недавно в него запустили сазана с пелядью, чтобы развести эту породу. Мы уже знали, что пелядь расплодилась хорошо, так как уже многие мужики ловили её сетями. В селе говорили, что она растёт быстро и очень вкусная в солёном виде. Вот бы поймать немного пеляди и попробовать её на вкус мечтали мы, когда отправились на рыбалку.

Когда выплыли из протоки на другое озеро, то резко завернули и поплыли недалеко от берега к тому месту, где собирались поставить сети. Плывя вдоль берега, мы добрались до того места, которое называлось «Камышный». Это был узкий перешеек между озёрами Большая Еравна и Хамисан. Хамисан это название небольшого озера на котором можно было поохотиться на уток. На этом перешейке охотники обычно стреляли уток, которые перелетали с одного озера на другое. Поэтому выбрав удобное место, мы причалили к берегу и выгрузили свои вещи.

Стало темнеть и над нами иногда со свистом пролетали стаи уток, которые направлялись с большого озера на Хамисан. Увидев уток, всем ребятам сразу захотелось охотиться на них и было не до рыбалки. Никто из нас добровольно не соглашался плыть на озеро, чтобы поставить сети на ночь. Между нами разгорелся спор, кому всё же надо было плыть на озеро, так как поджимало время и скоро станет совсем темно. Чтобы никому не было обидно мы решили бросить жребий и выявить того счастливчика, кто будет заниматься этим делом. Поставили такое условие, кто вытянет короткую спичку, тот должен был плыть на лодке и забыть про охоту. Как назло, мне тогда не повезло, я вытянул ту самую злосчастную сломанную спичку. Так что вместо охоты мне придётся торчать на озере и возиться с сетями. Ну, а Рыжему, как хозяину лодки, само собой пришлось плыть, к тому же у него не было ружья, да и охотиться он не любил.

Ребята не стали ждать, когда мы отправимся ставить сети, быстро схватили ружья с патронами и мигом разбежались по берегу, потому что утки начали летать со всех сторон, а несколько стаек просвистело низко над нашими головами.

Тяжело вздохнув, я подошёл к Рыжему и мы вытащили сети из мешков. Затем аккуратно положили их на дно лодки и поплыли вглубь озера. Отплыв метров триста от берега, мы остановились и решили поставить сети в этом месте. Я сидел за вёслами и потихоньку грёб, чтобы Рыжему было удобно ставить их. Опустившись коленями на скамейку, он начал осторожно вымётывать сети за борт и всё время просил меня, чтобы не торопился я.

– Ты не докапывайся до меня, я и так почти не гребу, и вообще весь на нервах из- за этой рыбалки. – огрызнулся я и тяжело вздохнул.

Щербаков Ф. Рассказ алтайского охотника

Произведения об Алтае- Информация о материале

Старая курла

(Рассказ)

Костер пылал, разбрасывая искры. Вода в котелке заходила кругами, увлекая движением случайно залетевший уголек.

Сакыл, не вставая с колен, вынул из торбочки небольшой, стянутый шнурком мешочек, достал из него щепотку кирпичного чаю и бросил в котелок. Все это он проделал неторопливо, размеренными, привычными движениями. Не спеша опустился на потник, подвернув под себя ноги, и, посасывал трубку, опять устремил неподвижный взгляд на огонь.

Он был охотником с двенадцати лет. Родители ему и имя дали охотничье — Сакыл (белка). Длинными вечерами в разговорах у костра (а по-русски Сакыл говорил довольно хорошо) я постепенно узнавал своего друга. В нем чувствовался бывалый человек, исходивший алтайскую тайгу вдоль и поперек и немало повидавший на своем веку. Как-то я спросил Сакыла о его возрасте.

— Не знаю, сколько годов, не помню, — попробовал отшутиться он.

Но я повторил вопрос.

— Вот, посмотри бумажки, там есть все. Зовут как, отца как звали, родился где — все. Ты грамотный, разберешь.

Сакыл ко всем документам относился с каким-то особым уважением. Он бережно достал из грудного кармана гимнастерки пакет, завязанный в носовой платок, и подал мне.

Я с интересом стал перебирать аккуратно сложенные бумажки. Были тут удостоверение колхоза, «выданное бригадиру охотников», удостоверение сельсовета, квитанции пункта «Заготживсырье» на пушнину, вырезка из газеты «Красная Ойротия» за 1948 год. Около большой статьи «Знатный медвежатник области» был фотоснимок. На меня смотрело знакомое лицо с неизменной трубкой в зубах. «Сто девять медведей на счету Сакыла», «двадцать две рыси, четыре росомахи н множество других хищников уничтожил алтайский следопыт» — такими выражениями пестрила статья.

Я взглянул на своего товарища, он смущенно ковырял длинной палочкой в костре, держа в другой руке дымившую трубку.

— Так ты, оказывается, знатный человек, Сакыл? — сказал я, возвращал ему бумаги. — Наверное, и премии не раз получал?

— Маленько получал.

Очнувшись от раздумья. Сакыл поднял голову и, медленно поглядев вверх и по сторонам, сказал:

— Однако, дровишек мало мы с тобой припасли, утром мороз будет.

— Насчет дров не беспокойся, Сакыл, я еще принесу. А вот ты мне лучше скажи, почему твоя старая берданка бьет лучше моего нового ружья?

Уловка удалась. Старик долго выколачивал о конец головни трубку, потом достал из кожаного кисета листовой табак, тщательно растер его в ладони. Прикурив от уголька, ответил:

— Хорошее ружье редко попадает, купить трудно. Было когда-то у меня доброе ружье — да люди извели в старое еще время, молодой когда был. Долго рассказывать, да уж начал, так расскажу.

И поведал мне Сакыл эту историю.

* * *

Лет шестьдесят тому назад Сакыл с отцом и матерью жил в Семинской долине. Отец его. Сарас, был хорошим охотником. Рослый, плечистый, он не раз один на медведя с ножом хаживал. Но вот, когда Сакылу исполнилось восемь лет, случилось с отцом несчастье: на одной неудачной охоте сильно помял его медведь, еле-еле Сарас домой помирать дотащился.

Перед смертью сказал жене:

— Трудно вам будет жить одним, но продавай, что хочешь, а курлу на шевели. Подрастет Сакыл — кормить семью будет.

А надо сказать, о ружье Сараса шла, добра молва по всей округе: от пули этой курлы еще ни один зверь не уходил.

— Ружье это не простое, — продолжал Сарас,— Кто и где его изготовил, не знаю, а только нет ему цены за меткий бой. Друг мне его на память оставил, беречь наказывал…

После смерти хозяина висело ружье в аиле шесть лет. Много охотников приценивалось к нему, хорошую цену давало, да никак не соглашалась вдова, твердо соблюдала завещание мужа.

Винтовка висела, а Сакыл рос. И вот исполнилось ему четырнадцать лет. Уже второй год он постреливал дичь из дедова старого дробовика, а на курлу только поглядывал — не давала ему мать в руки ружьё ни под каким видом. Но когда сын раздался в груди и ростом перегнал мать, а в хозяйстве не осталось скотины, и нужда наступила на горло, не могла она больше противиться, позволила сыну сходить с курлой на охоту за кураном — самцом косули. Чуть не каждый вечер трубил тот на ближних горах, беспокоя собак, зажигая сердце молодого охотника.

Быстро собрал Сакыл припасы, и едва дождавшись утра, отправился в горы. Нелегкой была охота. Долго пришлось ему лежать в засаде у тропы, долго не шел зверь. Но терпенья у парня хватило бы на целую неделю, только не вернуться бы с пустыми руками.

И вот зашелестела высокая трава, хрустнул сучок, из-за кедров показались ветвистые рога, и куран, с гордой осанкой, вышел на опушку. Забыв про все на свете, не дыша, не сводя глаз с таежного красавца, Сакыл медленно навел ствол ружья и спустил курок. Когда дым разошелся, у него от радости захватило дух: куран лежал, зарывшись головой в куст маральника.

…В тот вечер Сакыл важно восседал на мужской половине аила и не спеша принимал из рук матери куски жирного мяса.

Постепенно, незаметно для самого себя, Сакыл превращался во взрослого охотника. Ни одного почти дня не пропуская, бродил он с ружьем по горам, всё дальше и дальше уходя от стойбища. Уже были встречи и с медведем к с маралом — верная курла не изменила ни разу. Уже мать за добычу купила хорошего коня, и теперь Сакыл, как заправский охотник, гарцевал мимо юрт с прославленным ружьем за плечами. Всё шире расходилась слава о старой курле.

Как-то раз заехал к ним приказчик самого Воротникова, шебалинского купца-богача. Целый вечер уговаривал он Сакыла и мать уступить винтовку купцу за большие деньги, но те не хотели и слушать. Под конец Степанов, так звали приказчика, даже грозить стал расправой всемогущего купца, если будут упрямствовать, но все было напрасно, и он уехал ни с чем.

Тревожно стало на душе у бедняков. Мать охала и вздыхала весь вечер. Посуровел Сакыл с того дня, стал избегать людей, почти все время старался проводить на охоте.

* * *

Людно в Шебалино. Праздник зимнего Николы. Народ под хмельком, обнявшись подвое, по трое, а то и целыми ватагами, гулял, переходя с песнями из избы в избу; рекой лилась русская водка и алтайская арачка.

Особенно шумно было у Воротникова. Сегодня у него в гостях сам исправник из Бийска, какой-то чиновник из Улалы, купцы из Алтайского, Черги и Онгудая. В просторных горницах толпятся приказчики с женами, местные мужики-богатеи.

Бородатый хозяин, плотный и высокий, с медно-красным, блестящим от пота лицом, в чесучевой рубашке с расстегнутым воротом, охрипшим голосом приглашает и потчует всех. Жена и дочь сбились с ног, разнося дымящиеся блюда среди жующих, поющих и кричащих гостей.

Тучный исправник, заядлый охотник, еще при входе заметил на стене централку Зауэра и после угощения попросил хозяина показать ее.

Купец с готовностью повел гостя в переднюю комнату и снял ружье с гвоздя.

— Из Бельгии, ваше благородие, выписал, триста целковых, как одну копеечку, отдал! — хвастливо сообщил он исправнику, подавая централку.

Тот, повертев ее в руках, сказал:

— Ружьишко, видать, ничего. А как бой? Не испробуем?

— Что за разговор, конечно, можно испробовать, — ответил Воротников и громко объявил гостям о состязании.

Желающих поглазеть оказалось немало. Шумно вышли во двор. На заборе прибили бумажку с нарисованными углем кругами и начали стрельбу. Победил исправник. Хоть и купец был не из последних стрелков, а все же проиграл: или хмель мешал целиться, или нарочно мазал в угоду почетному гостю.

Долго хвалил исправник хозяйский «зауэр». Польщенный купец самодовольно перебирал пальцами бороду. И тут не выдержал Степанов:

— Централка, конечно, стоящая, а вот я знаю ружье так ружье, не этому чета!

— А ну, скажи, где такое? — нетерпеливо спросил задетый Воротников.

— У одного парня-алтайца, вниз по Семе, сирота, с матерью живет.

— Быть того не может! Откуда у алтайца хорошее ружье? Централка? Винтовка? — допытывался купец.

— Старая алтайская винтовка, курла кузнечной работы. Еще ни одного промаха, говорят алтайцы, не сделала. Давно уж я слышал про нее, хотел для вас, Илья Карлович, купить, целый вечер уговаривал парня и мать — ни в какую не соглашаются! Заветная она у них, говорят.

Тут словно сдурел купец.

— Чтоб у какого-то алтаишки да ружье было лучше моего? В жизнь не поверю! Запрягай, Степанов, сейчас же Воронка с Галкой и духом привези мне этого парня вместе с его курлой. Пряников возьми, платок ситцевый — подарок матери. Проси, чтоб отпустила. Скажи: пусть только приедет ее парень в цель пострелять, меткость свою показать, гостей моих потешить, Скажи: если хорошо будет стрелять — награжу, как надо!

Подвыпивший приказчик мигом заложил пару вороных в легкую кошевку и погнал крупной рысью по накатанной зимней дороге.

Раскормленные, застоявшиеся кони шутя несли легкие санки. Молчаливые лиственницы, одиноко стоявшие по обеим сторонам дороги, неторопливо проплывали назад. Слева тянулся тальник, меж его кустов изредка показывалась неширокая белая полоса замерзшей Семы. Но капризная река не везде поддавалась морозу: в местах, где подступившие с востока и запада горы слишком сжимали русло. Сема билась зверем, перекатывая пудовые камни, пока с шумом не прорывалась в долину. В узких местах мороз был не в силах бороться с рекой, и она, свободная, сверкала хрустальной водой, пенилась над камнями белыми барашками. Дорога все время шла под гору, вдоль реки, и не пролетело и часу, как Степанов подъезжал к юрте Сакыла.

Как ни отказывался тот от поездки, как ни противилась мать, а все же подействовали подарки купца и уговоры расторопного приказчика.

* * *

Часа два или больше купец и исправник сидели отдельно от гостей, рассказывая по очереди всевозможные охотничьи истории.

Наконец, послышался долгожданный звон колокольцев.

— Вот, привез удалого охотника вместе с его ружьем. — улыбаясь, доложил приказчик хозяину и, обернувшись к Сакылу, сказал: — Покажи-ка курлу Илье Карповичу!

Воротников уже подходил с протянутой рукой. Сакыл боязливо подал винтовку. Тяжелое ружье непривычно оттянуло руку; купец долго его вертел во все стороны.

— Ну, давайте пробовать…— сказал

Воротников, передавая ружьё исправнику. — Как тебя звать-то? — обратился он к Сакылу на его родном языке.

Парень назвал себя, свою мать и урочище, где стоял их аил.

— Если твое ружье бьет метче моей централки — на рубаху сатину тебе подарю и весь сегодняшний праздник гулять у меня будешь!

Сакыл промолчал.

Живо соорудили две цели: для курлы на сто сажен и для централки — на двадцать пять. Приз взяла курла. Три пули подряд всадил в вершковый кружок Сакыл, а у купца из трех выстрелов только два оказались удачными.

Сколько ни просил купец и исправник, не дал им парень стрелять из своего ружья.

— Мне отец наказывал никому не давать стрелять из курлы, а то она попадать в зверя не стянет, — упрямо повторял он.

Обескураженные хозяин и гость, надувшись, оставили его в покое. Однако слово свое купец сдержал: велел сейчас же отмерять Сакылу четыре аршина на рубаху и угощать его как гостя до вечера.

Но Сакыл, как только хозяин и гости ушли в комнаты, незаметно выбрался из воротниковского двора и отправился к знакомому плотнику Захару, у которого решил переночевать.

Захар раньше тоже охотничал и не раз ходил вместе с Сарасом на марала и медведя. Сакыла он встретил приветливо. Расспросил о житье-бытье, поздравил с победой у Воротникова и, между прочим, заметил:

— Ты подальше держись от богатеев, Сакыл. Обидят они тебя. Нас, русских переселенцев, вовсю прижимают, а вас, алтайцев, они и за людей не желают считать. Знаю я Воротникова, ох, как знаю. Выпил он моей крови немало, пока я у него в работниках жил.

Переночевал Сакыл и ушел домой утром.

* * *

Запала Воротникову мысль в голову — любым путем добыть у алтайца курлу. Он перебирал в уме всякие способы, пока, наконец, не придумал,

— Слушай. Степанов, — сказал он как-то приказчику, — найди-ка ты какого-нибудь охотника из тех, что «не любят выпить», и подговори сходить с этим Сакылом на медведя. Пусть сумеет во время охоты утащить курлу, да так, чтоб никто не подкопался. Ты потом винтовку у него купишь, и дело с концом! Сумеешь? Действуй!

На злое дело мастера не требуется. Подослал Степанов к Сакылу одного горе-охотника, готового за рюмку водки на все, и сманил тот парня в компанию на медведя. Вскорости это было, той же зимой. Зверь давно уже залег. Нашли жилую берлогу, коней отвели подальше и привязали под елью, где было много сухой травы, не засыпанной снегом.

— Иди, Сакыл, подразни зверя валежиной, а как заворочается — беги ко мне и вместе стрелять будем.

Парень отдал ружье товарищу, выворотил сухую елку и привился поднимать медведя. Как только стал тот выходить из берлоги, Сакыл бросил валежину к скорее к ружью. Смотрит: товарищ его бежит прочь и курлу в руках держит, а берданку оставил. Оторопел на минуту Сакыл, но зверь уже шел на него. Схватил парень берданку, дернул затвор — не поддается: «Заржавел затвор», — мелькнуло в мозгу. Бросил он ружье и бежать. Да ведь по снегу пешему от медведя далеко не уйти — пришлось карабкаться на первую ель.

Зверь был крупный, за человеком на дерево не полез, потоптался немного внизу, рявкнул для острастки и вразвалку пошел в тайгу.

…Поздно вернулся Сакыл в свою юрту и без добычи и без ружья. Всю ночь он глаз не закрыл, ворочался, матери спать не давал — спрашивал, скоро ли утро. А чуть светлеть стало — оседлал коня и, не поевши, отправился к товарищу. Застал его на постели.

— Заболел, брат, испугался зверя вчера, — торопясь, оправдывался тот, не глядя в глаза, — и курлу твою бросил, шибко тяжелая, боялся, до коня не успею добечь. Со страху-то я перепутал, заместо берданки курлу твою схватил… Как теперь, брат, искать будем— не знаю. Сам-то я не могу, как есть больной… Ты посиди, хозяйка сейчас придет, поесть чего-нибудь даст тебе с дороги…

Расспросил хорошенько Сакыл, где тот бросил курлу, и поехал на поиски. Весь день топтал сугробы в тайге вдоль следов своего вероломного товарища, но, не найдя ничего, опять вернулся и нему. На этот раз того дома не оказалось, только жена по хозяйству управлялась. Стал осторожно ее расспрашивать Сакыл про мужа, но та сразу же разразилась бранью:

— Вот иди, полюбуйся на своего дружка — пьянешенек лежит в грязи у кабака. Как вернулся с охоты, так и загулял. Ружье-то, которое у тебя на берданку выменял, он Воротникову продал.

Сакыл молча вышел, все ему стало теперь понятно. Сел он на коня и тихо поехал домой.

* * *

— Так я расстался с курлой. Доброе было ружье, и сейчас еще жалко, — закончил Сакыл свой рассказ.

— А купец долго охотился с этим ружьем? — спросил я.

— Сказывали люди, ни одного зверя не убил Воротников из курлы. Стал он стрелять в глухаря или еще в кого, и разорвало у него ствол. Грязь, видать, в ствол набилась.

Годов двенадцать еще пожил купец. А когда убегали богатеи вместе с белыми на Алтай, догнала его партизанская пуля. Я тогда тоже маленько партизанил. Нельзя без этого. Когда весь народ встал и добывать хорошую жизнь пошел, — как дома сидеть будешь? Больше года по тайге с отрядом ходил. Не одну засаду нам белые ставили, да я тайгу маленько знаю, всегда людей на место выводил. Жизнь-то теперешнюю нам кто дал? Этими вот руками ее делали. Приезжай в наш колхоз, посмотри, как я живу: аила нету, все. В избе живу — колхоз делал. Председатель говорит: «Отдыхай, Сакыл, долго жил, много работал, полезай теперь на печку».

Сакыл раскурил погасшую было трубку и добавил:

— Старик пускай лезет на печку, а Сакыл еще молодой. Сакыл, как снег падает, на медведя сходит, шибко пакостить зверь начал этот год.

…Чай давно был готов, котелок наполовину выкипел. Я принялся развязывать рюкзак и доставать продукты. Вокруг стало совершенно темно, только возле огня оставался освещенный круг: свет костра выхватывал из тьмы то ветви кедра, то белый ствол березы, то высокий обомшелый пень.

Было тихо. Высоко-высоко, в голубой синеве, блестели яркие, холодные звезды.

Ф. ЩЕРБАКОВ. (Алтайская правда, 1957 г.)

Переведено в текстовой формат Е. Гавриловым 30 августа 2015 года.

Читать «Таежные рассказы» — Устинович Николай Станиславович — Страница 2

Н. Емельянова

В ТАЙГЕ

В краю далеком

1

Восьмой день Яша Таранов упорно бродил среди густого пихтача. Раскидистые, запорошенные снегом деревья, бесконечные завалы бурелома и тающие в сером небе вершины белых сопок так примелькались, что Яша видел их даже во сне. Стоило лишь смежить веки, как тайга, угрюмая и необъятная, колыхаясь, выплывала из тьмы. Она манила к себе звериными тропами, бесконечной путаницей старых и новых следов.

Следы… Сколько их встречалось Яше чуть не на каждом шагу!

Много, очень много следов видел Яша. Каких только больших и малых зверей не водилось в тайге! Были тут и хищные росомахи, и белоснежные ласки, и проворные колонки, и крылатые летяги. Даже свирепый медведь-шатун проплелся однажды между сопками, направляясь в дикую лесную глухомань.

Не встречалось лишь одного, самого желанного следа, о котором Яша мечтал и днем и ночью: следа соболя. Из-за этого редкого, драгоценного зверька вот уже восьмой день не знал молодой охотник ни отдыха, ни покоя; из-за него он, пересиливая усталость, обшаривал тайгу. И теперь, после безуспешных поисков, Яша все чаще и чаще начинал думать: уж не ошибся ли он тогда, во время охоты на рябчиков, когда случайно наткнулся на свежий, «горяченький» след соболя? Уж не спутал ли он его со следом другого зверька? Ведь все произошло так быстро и неожиданно…

Нынешней осенью Яша Баранов, так же как и в прошлом году, ушел с колхозной бригадой на беличий промысел. Охотники забрались довольно далеко в тайгу, на новые места, где еще летом была построена просторная изба — промысловый стан. Белок тут было много, и колхозники каждый вечер возвращались на стан с богатой добычей.

Однажды бригадир сказал Яше:

— Придется тебе сходить в деревню. Надо отнести в правление десятидневную сводку.

И хотя до деревни было несколько десятков километров, Яша спокойно ответил:

— Ладно.

Утром он поднялся раньше всех, когда было еще совсем темно. Позавтракав, Яша стал собираться в дорогу. Он положил в рюкзак сухари, соль, котелок, спички. Подпоясавшись патронташем, засунул сзади за ремень легкий топорик, вскинул на плечо ружье и, став на лыжи, двинулся в путь.

День занимался ясный, морозный. Солнце еще не взошло, но заря уже охватила восточную половину неба, и тайга сверкала красноватыми блестками, словно кто-то рассыпал вокруг мерцающие искры.

Проторенную охотниками тропу завалило снегом, но Яша хорошо знал дорогу и уверенно шел вперед. Там же, где у него возникало сомнение, он находил на деревьях сделанные еще летом затески и по ним, как по вехам, двигался дальше.

К вечеру Яша взобрался на перевал и тут остановился. Он снял беличью шапку-ушанку и, щурясь от ослепительно яркого снега, осмотрелся вокруг.

У ног его мягкой медвежьей шкурой лежала тайга. Похоже было, что какой-то великан бросил шкуру как попало и она то горбилась складками, то расстилалась ровными, убегающими вдаль полосками. И кругом, насколько хватал глаз, была все тайга и тайга, теряющаяся у горизонта в бело-синей дымке пространства.

Вдали от перевала белело большое поле. Это была «гарь» — след давнишнего лесного пожара. На гари находилась колхозная пасека, и там круглый год жил старый пчеловод Лукич. У него Яша и решил переночевать.

Пригладив ладонью заиндевелые волосы и надев шапку, Яша, усиленно тормозя палкой, скатился в падь[1]. Тут, в густом ельнике, почти из-под самых лыж с шумом взлетела стайка рябчиков, уже расположившихся было в снежных ямках на ночлег.

«Вот и мясо к ужину», — подумал Яша и, спокойно прицелясь с колена, выстрелил. Птица мягко плюхнулась в сугроб, а с елки посыпалась снежная пыль.

Рябчики перелетели дальше. Яша стал их преследовать: Обойдя островок густого подлеска, он заметил впереди, среди веток, хохлатого самца. Рябчик беспокойно топтался на суку, вытягивая короткую шейку. Это было верным признаком того, что птица вот-вот улетит. Яша стал поднимать ружье.

И в тот момент, когда ложе дробовика коснулось плеча, охотник вдруг увидел перед собой свежий след соболя. Это было так неожиданно, что мальчик не сразу поверил своему охотничьему счастью.

В местах, где теперь находился Яша, соболя почти не встречалось. Многолетнее упорное истребление этого драгоценного зверька привело чуть ли не к полному его уничтожению. Уцелел он лишь в самых глухих, труднодоступных уголках тайги. Но и там теперь охота на него была запрещена.

Впрочем, лучшие охотники из колхоза каждую осень уходили соболевать. Только соболя они не били, а ловили. И всякий раз, когда промысловики возвращались из тайги с железными клетками, в которых тревожно метались проворные зверьки, председатель колхоза Андрей Кузьмич посылал в город телеграмму-молнию. На другой день возле деревни опускался серебристый самолет. Он забирал клетки с соболями и улетал в далекий звероводческий совхоз. Там зверьков выпускали в большие металлические клетки — вольеры, и соболи жили и размножались, как на воле.

Соболеводство приносило очень большой доход, и делом этим занимались многие государственные организации и колхозы. А после Великой Отечественной войны, когда Советская страна стала строить свое хозяйство по новому пятилетнему плану, во многих местах начали открываться питомники и фермы. Спрос на живых зверьков непрерывно возрастал. Поэтому число охотников, занятых ловлей соболей, все увеличивалось.

Отец Яши был когда-то лучшим соболятником в колхозе. Но мальчика охотники с собой не брали, потому что он был еще мал и к тому же учился в школе.

— Тоже промысловик! — усмехался, бывало, отец в ответ на просьбы Яши. — Двенадцати лет не стукнуло… Годика три придется потерпеть. Сейчас у тебя есть поважнее дело: учиться.

И Яша терпеливо ждал, когда после окончания школы его возьмут в тайгу как полноправного члена звена соболятников.

Но дождаться этого дня ему так и не пришлось. Отец ушел на войну против немецких фашистов и погиб, защищая родную землю. Яша, оставшийся в семье «старшим мужчиной», должен был думать о постоянной, верной промысловой добыче. Такую добычу давала только охота на белку. За ней не нужно было забираться в глухую тайгу и затрачивать много времени на поиски. Охотиться на белку Яша умел с десяти лет, и теперь он почти не отставал от других промысловиков.

Яша жил без отца уже три года. И каждую осень он с завистью глядел вслед уходящим в тайгу соболятникам. Они были такими уважаемыми в колхозе людьми! Ведь не было еще случая, чтобы старые охотники пришли из тайги с пустыми руками. А он… Сможет ли он поймать хоть одного зверька? Чего доброго, можно так осрамиться, что стыдно будет и в деревню вернуться…

Но теперь, когда выпал такой удобный случай, Яша не мог его упустить. Этого соболя он должен выследить и поймать! Обмет[2] у него есть — хороший отцовский обмет. Дело только за разрешением: лишь бы отпустил его Андрей Кузьмич дней на десять из бригады…

Яша с волнением наклонился над снегом, легонько ткнул пальцем в след. Пухлый, еще не затвердевший снег легко раздался в стороны: это говорило о том, что соболь прошел здесь не больше часа назад.

Повернув лыжи к пасеке, охотник быстро заскользил под уклон. Почти рядом опять взлетели рябчики, но Яша не обратил на них внимания. Теперь ему было не до рябчиков.

2

И вот кончался восьмой день безуспешных поисков. Солнце, склонясь к горизонту, скрылось за вершинами деревьев. На мглистом небе обозначился бледный, будто припудренный инеем, кружок луны. С севера потянул обжигающий тридцатиградусным морозом ветер.

Рассказ про охоту, описаны быт охотников и пришествия на охоте

Посвящается моему другу – Бикмуллину Анвяру Хамзиновичу

Знаменитый исследователь Саян Григорий Анисимович Федосеев говорил, что в тайге выживает тот, кто сможет устроить для себя сносное житье-бытье. Что занес к биваку, в чем пришел – с тем и будешь жить и охотиться… На своих двоих много продуктов не занесешь и, если планируешь пробыть в лесу несколько дней, надо уметь пополнять запасы.

В нашей компании готовке пищи уделяется должное внимание. По началу мы готовили пищу на костре. Но заметили неудобство такой готовки. Стали приспосабливать разного рода баки и ведра без дна, что-то вроде мангалов. Сбоку прорубали окна-поддувала, внутри разводили мини костерки, а сверху подвешивали или ставили на решетке котелок или чайник. Дело улучшилось. Дров стало уходить меньше. Не надо было теперь загораживаться от ветра, но от дождя это не спасало. Стали использовать бензиновые «шмели». Потом приобрели и миниатюрные газовые плитки. С ними, конечно, очень удобно, но на 18–20 дней потребуется много баллончиков. Но все-же лучше всего нам понравилось коротать свое житье-бытье в болоте, готовить пищу и сушиться у обычной железной печурки с трубой.

У нас с годами выработался свой рациональный перечень продуктов, которые мы заносим с собой в болото. Расчет при его составлении обязательно учитывает, на сколько дней нашей группе их должно хватить. К примеру, на троих на 25 дней. Это 75 приемов пищи, выражаясь по-военному. Первое – это конечно крупы. Все оставшиеся после сезона крупы мы храним в болоте круглый год в пластиковых бутылках. Пробки у них герметичные, влага не попадает, крупы не плесневеют, зверь пока ни разу их не прогрызал… Какие же крупы берем? Прежде всего – пшено. Греча всегда присутствует в нашем рационе.

Ею хорошо наедаешься, долго сыт. Рис тоже, хотя он тяжеловат при переноске и требует большего времени для разваривания. Перловка пригодится для охотничьего шулюма из дичи. В него идут желудки и сердца гусей, мелко порубленные тушки уток и куличков. Особенно ароматен шулюм на свежем гусином жиру. Для каш берем овсянку-геркулес и пшеничку. Заправляем сливочным маслом. Масло храним во мху в подсоленной воде. Даже после 25 дней не замечали, чтобы оно становилось прогорклым. Ведь мох – лучший антисептик. Для супов берем и вермишель.

На каждого по 5–6 банок говяжьих консервов, пакетики супа, бульонные кубики, несколько луковиц, чеснок. На первое время несколько буханок хлеба, сыр, сало, масло, колбаска, рыба копченая. Сухари сушим заранее. Лично я люблю в долгом ожидании налета гусей погрызть ржаной сухарик. Для меня это приятнее любой конфетки или глазированного сырка. Сразу вспоминаю своего любимого героя-исследователя Саян – Григория Анисимовича Федосеева, когда он, оставшись без продуктов в тайге, делился последним сухариком со своей надежной лайкой… Сахар, соль, заварку чая, как и крупы, храним в бутылках у бунгало круглогодично, пополняя ежегодно. Пищу готовит тот, кто оказался в подходящий момент у бивака.

Режим питания получается такой: в обед – горячая пища: суп или каша. Вечером чаепитие, как правило, из термоса. Утром – опять термос. Бывает и по-другому. Если гусей нет, второй завтрак или ужин подогреваем на железной печке или на газу. Чай всегда с клюквой – витамин С от простуды. Особенно приятен такой чаек вечером, без спешки, когда мышцы «отходят» от дневной нагрузки. С собой берем «подбодрин», по Бикмуллински – конфеты «Му-му» или «Рачок». Так уж сложилось в течение многих лет. Берем только такие. Замечал лично, устав тащиться по болоту в течении нескольких часов и пососав конфетку, второе дыхание приходит быстрее.Всегда в запасе с собой и рацион знаменитого охотоведа Капланова: пакетики с какао, сливочное масло, сахарный песок. С ним можно даже при отсуствии продуктов продержаться еще несколько дней. Все содержимое размешивается в кружке и заливается кипятком. Бульонные кубики – это для нас уже настоящий НЗ. Если даже кончатся все продукты, то какую-никакую кашу можно сварить и на бульонном кубике. По крайней мере несколько дней можно протянуть, хоть и не очень вкусно… Рыбные консервы, как правило, не берем. Боимся употреблять их после 2–3 годичного лежания во мху. В 2004 году уже пробовали печь лепешки из пшеничной муки. Лично мне понравилось. Это неплохой выход, когда нету пополнения хлеба. Только надо будет запастись чугунной сковородкой. На алюминиевой все же пригорает…

Убежище

Лучше всего останавливаться в деревянном собственном доме. Но не у всех имеется такая возможность. Да и здесь не все так просто. Поэтому нам приходиться чаще строить свое жилье. В Западной Сибири у нас с племянником построено несколько избушек. От избушки до избушки – день ходу. Постороних там нет. Глухомань. Но в европейской части избушку долго не сохранишь. Приходится строить что нибудь попроще. Делаем каркас из жердей наподобие парника для огурцов. На крыше жердочки настилаем почаще. Крышу желательно укрыть рубероидом. Тогда она не прорвется и от снега. Крыша и стены из брезента или ткани, которыми обтягивают автомобильные фуры. Такое жилье будет надежным и долговечным. Если такого материала нет, приходится обтягивать каркас пленкой, как теплицу. Плохо, что после зимы пленка ломается и приходит в негодность. На следующий сезон надо завозить новую.

Надежно бунгало, укрытое искусственным войлоком и обтянутое пленкой. Внутри такого жилья ставим железные печки. Трубы у них двухколенные. В разделку из железного листа трубу выводим в боковую стенку. В одном укромном местечке есть у нас и свой чум. Он тоже обтянут брезентом. Вверху отверствие для дыма. Огонь разводим внутри прямо на земле. Сбоку лежанки. Можно конечно коротать ночи и в палатке. Их теперь большое разнообразие. У нас имеется импортная, купольная 3-х местная (с расчетом на двоих) с тентом и тамбуром. Важно, чтобы в ней было не тесно, чтобы она не промокала, чтобы было где разместить вещи. Хорошие палатки дороговаты, их надо стеречь, а после охоты уносить домой. Это нам не нравится, и мы делаем, как правило, стационарные бунгало-шалаши. В болоте очень важно соорудить надежные лежанки. Нижние жерди должны быть достаточно толстыми, чтобы не прогибаться и не оседать в трясине.

Приходилось, конечно, ночевать и под навесами и под открытым небом. Трудноваты такие ночевки. Прокрутишься всю ночь. Да и рано или поздно заработаешь хронические простудные болезни. Что касается устройства нодьи, то это делается не так часто. Может, только для экзотики. Ну что тут сделаешь! Попала нодья в охотничью литературу и кочует из века в век. Мы ни в Сибири, ни здесь под Питером нодьи не сооружаем. Зачем такая трата времени? Нет ничего проще сибирского таежного костра. На бревно, лежащее на земле, положить концами 2–3 бревна. А вторые концы этих бревен разводятся, чтобы огонь их не лизал… Под утро возможно придется пододвинуть подгоревшие бревна вперед и снова улечься досыпать на лежак под навес… Чтобы костер тлел подольше, можно сверху навалить еще несколько бревен.

Дорогу осилит идущий

Труден путь в болоте: топи, мох, лишайники, грязи. Конечно, болото болоту рознь. Нам приходится охотиться в отдаленном труднопроходимом болоте. Без компаса даже в знакомое болото заходить нельзя. Дело было много лет назад. Однажды при утреннем заходе у товарища не оказалось компаса. Заходили мы с разных направлений и должны были встретиться в определенном месте. Туман стоял как молоко. Солнце подчеркивало его белизну. Придя на место, я стал кричать, вызывая товарища. Ответа нет. Что такое? Ведь он уже должен быть здесь… Подумал и начал выдвигаться ему навстречу. Километра через два услышал чей-то отдаленный крик. Ничего не оставалось, как идти навстречу. И точно, мало того что он не взял компас, так он еще был в коротких резиновых сапогах и, обходя встречающиеся по пути мочажины, сбился с правильного направления. В итоге день для охоты на гусей практически был потерян.

О слеге я говорил уже много раз. Для ходьбы в болоте она наипервейшая вещь. Во-первых для проверки проходимости участка перед собой, во вторых для сохранения равновесия и, главное, для спасения в случае провала в трясину. Это будет последней надеждой… Она должна быть прочной, легкой, длинной. Уж во всяком случае не должна сломаться, если пришлось навалиться на нее всей массой вместе с рюкзаком… То есть это не легонький посох странника… Это прочная сухостоина длинной метра 2,5. Ходоку по болоту не должны быть свойственны поспешность и горячность. Надо всегда притормозить перед очередной трясиной, реально оценить ее опасность и принять взвешенное решение. Риск всегда должен быть минимальным. Лучше потратить лишние 20 минут на обход, чем решить махануть через непроверенную мочажину…

Плата за терпение

Раннее туманное промозглое утро. Проснулся по своему будильничку. Кстати, хорошая вещь. Не надо крутиться всю ночь, боясь проспать утреннний налет. Но уже несколько дней властвует южный циклон, заперший гусей где-то в Карелии. Никаких звуков. Можно спокойно полежать… Как всегда наметил в общих чертах план сегодняшних действий. Работа всегда найдется. Надо наточить ножовку, поправить профили, оборудовать тамбур в кухне. Достал термос, бутерброды. Можно и позавтракать. И вдруг с правой стороны бунгало грубые гортанные крики гуменников, запрашивающие у моих профилей разрешение на присаду. Отбрасываю полог, передергиваю затвор. Но гуси уже над головой. Трижды стреляю с неудобного положения, не вылезши еще из спальника.

Темное небо, и результатов выстрелов не улавливаю, хотя близкого падения не было. Черт побери. Надо было не нежиться, а вовремя, как всегда, вылезти из спальника. Ведь перед этим налетом прошло впустую три дня… Зря расслабился. Делать нечего. Экипируюсь, вылезаю из бунгало. Начинаю обследовать участок возможного падения гусей. Подходит приятель. Ищем, ничего не находим. Скорее всего промахи. Еще бы, что это за стрельба такая – лежа. Но вспоминаю Бикмуллина – денек-то осенний пролетный. Жди охотник, жди. У меня неизменное правило: я всегда верю в удачу. Жалкое зрелище – постоянно ноющий охотник, не верящий в удачу. Большое деморализующее воздействие оказывает его нытье на компанию, особенно, когда все голодные, промокшие и уставшие.

Впрочем, здесь у нас таких нет. Решили до обеда посидеть здесь, а на вечернюю зорьку сместиться ближе к озерам. Почаевничали еще раз вдвоем, затем товарищ ушел к своему бунгало метров за 200. Унылый денек. Четырехчасовое сидение ничего не дало. Вот так. Надо было утром быть более собранным. Однако приятель уже зовет на обед. Не привык я пустым идти к общему обеду. Да что поделаешь. Не мажет только один барон Мюнхгаузен. Только сделал несколько шагов от скрадка, как вблизи опять сильнейший гомон стаи, увидевшей профиля. Прыгаю за скрадок. «Ужо теперь не прозеваю». Налет классический. Строгий клин гуменников. Высота вполне досягаемая, хотя и немалая. Бью первого – падение, второго – промах, третьего – падение. Неплохо для сегодняшнего лентяя. Да и упали почти по направлению хода на обед.

Подбираю гусей, осматриваю на всякий случай местность в бинокль по ходу стайки. Больше ничего нет. Теперь на обед идти значительно веселее! И после 3–4 шагов – опять накрывает очередная стайка гуменников. Теперь приткнулся только за чахленькими сосенками. Гуси лежат рядом. Плохая маскировка… Снова ровный клин над головой. Два выстрела. Один гусь, кувыркаясь, падает вниз почти возле кухни. Больше бить не стал, далековато отдалились… Подхожу к приятелю с тремя только что добытыми гусями. Все произошло неожиданно и скоротечно на глазах у приятеля. Он говорил мне потом, что смотрел на мои действия как на смонтированное видео, не очень веря в происходящее. Но факт подтверждают три гуменника, лежащие у бунгало на мху. Как по поговорке: «Не было ни гроша, да вдруг алтын».

Данные материалы были высланы мною Анвяру в январе бандеролью вместе с некоторыми предметами охотничьей экипировки. Но 10 февраля получил бандероль обратно. 12 февраля узнал, что яркая звезда Анвяра Хамзиновича погасла. Увы, но больше не порадует он нас сообщениями о новых охотах в Колбасном болоте. Хотя уверен, что и Там… он не изменит своей благородной страсти.Российская охотничья газета Анатолий АЗАРОВ, г. Санкт-Петербург

Леонид Чадамба. Сын тайги (Повесть)

Под большим мохнатым кедром уютно укрылся шалаш. Трещит костер. Стремительно улетают в черную высь его искорки-звездочки, освещая стволы дремлющих исполинов. Возле костра хлопочет с богатой добычей дня охотник. Одна искра упала ему на руку. От неожиданности и боли чуть не выронил соболью шкурку в огонь. Заворчал про себя:

— Черт возьми! Чуть было огню не пожертвовал! Однако, надо быть осторожнее, всякое, видишь, бывает…

Охотник отодвинулся немного от костра и стал дальше оснимывать тушки соболей и белок. Это был один из известных звероловов Тоджи Бараан Дажырган. За свою долгую жизнь он до тонкостей освоил нелегкое промысловое дело, неоднократно бывал в Москве как участник ВДНХ. Но в большом городе он чувствовал себя неуютно — ему каждый раз хотелось поскорее вернуться в родную тайгу…

Проверяя качество очередной шкурки, Бараан еще раз встряхнул ее. «Славная»,— удовлетворенно отметил он. Тихо падал снег. Снежинки порхали вокруг маленькими бабочками. Поодаль от костра терпеливо лежал верный друг и бывалый «охотник» Костюк. В ожидании ужина собака внимательно следила за действиями хозяина. Держа шкурку одной рукой за нос, другой — за хвост, Бараан продолжал любоваться собольим мехом. Он то и дело встряхивал шкурку, дул в темный ворс, опять встряхивал, всматривался. «Хорош!» — окончательно решил он. Ему казалось, что по блеску шкурка не уступает пламени костра, так же горит, переливается, искрами вспыхивает то тут, то там.

— Ну и шкурка, ну и красота! — радовался бывалый охотник. — Спасибо тебе, родная тайга!

Но его слушатели — древние могучие кедры — оставались молчаливыми и безучастными, погруженными в сон и снег.

Неожиданно хрустнуло. Не выпуская из рук соболя, Бараан стал вглядываться в ту сторону, откуда послышался звук. Темнота была черной, непроглядной, только валил хлопьями снег. Наконец обозначился силуэт человека, с ног до головы облепленного снегом. «Будто в муке обваляли», — подумал Бараан. Следом выскочила собака и, радостно виляя хвостом, устремилась к костру.

Бараан через костер крикнул:

— Ну, как, Вик, почему так долго?

Тот, кому был задан вопрос, на ходу стряхивая снег с шапки, ватника, бойко ответил:

— Заблудился немного. Ушел дальше, а они, оказывается, под носом паслись. Ух, какой богатый снег валит!

Парень подошел к костру, на его лице радостно блестели мальчишеские глаза. И хотя ему едва исполнилось шестнадцать лет, но по сноровке в таежном промысле он мало кому уступал. Виктор Байыр-оол (так звали парня) ходил за оленями, на которых они передвигались по тайге. На ночь их отпускали на отдых.

— Когда же мне посчастливится поймать такого? — с восхищением произнес Виктор, оценив шкурку в руках старшего товарища.

— Придет время, и тебе такой попадется. Непременно. Ты мне лучше скажи, что дальше делать будем? Тебе до плана двух шкурок не хватает, мне — одной. А тут еще снег мешает, продукты кончаются.

Виктор налил чаю в самодельную чашку из корня березы, сделал несколько шумных глотков и решительно сказал:

— План надо выполнить во что бы то ни стало! Может, переберемся в другое место?

— Правильно рассуждаешь, парень. План — закон. Мы его не выполним, другой кто-нибудь не выполнит — вот тебе и весь наш совхоз, а значит, и район, дальше — республика отстала!

— Ну, нет… Уж я-то выполню, честное слово! Клянусь тайгой!

— Да. Но продукты, говорю, кончаются. И у нас, и вот у наших друзей, — Бараан кивнул на собак.

Виктор продолжал с шумом прихлебывать горячий чай.

— Собак можно поддержать дичью, — предложил он, подумав.

— И то верно. Завтра и пойдем за ней. Может, удастся сохатого подвалить.

— Тогда бы мы продержались! А возвращаться без плана — позор! Как людям в глаза смотреть?

— Тебе особенно неловко, девчата в поселке засмеют: кому, мол, такой жених нужен — горе-охотник!

Парень только молча погладил шкурку соболя.

— Давай-ка теперь поговорим серьезно, — продолжил старший. — Вот почему мы с тобой сейчас здесь находимся, в глухой тайге, вдали от людей, на морозе, отказываем себе в отдыхе, еде? Чтобы добыть больше соболя, белок. Пушнину недаром называют мягким золотом Чем больше мы ее заготовим, тем богаче, могучее будет наша страна. Я бывал на Великой выставке в Москве, видел пушнину, привезенную из далекой Якутии, Бурятии, Алтая. И смотрят ее тьма людей, со всех стран мира, и высоко оценивают, наравне с золотом. Хозяева Выставки поясняли гостям, что меха из Тувы — особенно ценные. Вот и ты, Вик, станешь знатным охотником. Конечно, если будешь стараться, повезешь и ты свою пушнину в Москву.

Слова старшего еще больше утвердили Виктора в решении белковать дальше.

— Пока не выполню плана, из тайги-матушки не выйду, — твердо сказал он.

— А как будешь без продовольствия? — опять вернулся к злополучной теме Бараан. Он будто испытывал юного напарника.

— Да вы за меня не беспокойтесь! Ерунда!

— Вовсе не ерунда. Запомни, Витя, охотник должен быть выносливым, сильным, с зоркими глазами, чуткими ушами. А откуда придет сила, если нечем подкрепиться? На голодный желудок никакое дело не спорится, даже ноги не идут. А уж об охотнике и говорить нечего!

— Сегодня надо мной не так высоко самолет пролетел к верховью, — радостно сообщил Виктор.

— О-о, так он, возможно, привез продовольствие и снаряжение.

— Тогда я схожу на базу. Привезу свежие газеты, письма, — глаза Виктора стали большими, с пиалу.

«База отсюда порядком, туда-сюда — четверо суток уйдет, не меньше. Разве можно спокойно отправить одного парня по тайге?» — чуть не вслух размышлял Бараан.

— Вот что сделаем, — сказал он, наконец. — Снег будет идти и завтра. Снаряжения нам пока хватит. Я пойду за зверем, а ты сходи туда, где я уже был. Там есть один соболь. Постарайся его добыть.

— Так на базу не идти? — не скрывал досады парень.

— Лучше походить здесь, поблизости, добрать до плана, а потом поскорее домой. По-моему, так будет умнее.

Снег падал все гуще и гуще. Ветви кедров уже почти не задерживали полета снежинок. Собаки Костюк и Хартыга уже дремали, свернувшись калачиками, изредка поднимая головы с настороженными ушами. Они знали, что скоро опять идти на охоту, и потому восстанавливали свои силы.

Проверив еще раз все свое снаряжение — карабин, тозовку, патроны — Бараан с легкой душой стал укладываться на ночлег. Лег спиной к костру. Виктор увлеченно читал сильно потрепанную книжку, вернее, перечитывал ее уже в который раз.

Бараан долго не мог уснуть — мешали все те же думы о продовольствии, перед глазами стояли соболи, которых не хватало.

— Ну-ка, Вик, о чем пишут в книгах?

— Ха-а, в этой книге написано очень интересно, очень…

— Вот и расскажи, что там написано?

— Да, пишут обо всем, только вот не написано, как соболей найти.

— Ладно, а еще о чем? Почитай вслух.

— Я вот читал недавно в газете, один чабан из Дзун-Хемчика от ста овец получил 162 ягненка. Вот здорово, а!

— Да-а. 160 ягнят! А мы? Из-за трех соболей в тайге застряли! Ну, ладно, спать, спать, братишка. Завтра нам надо далеко шагать.

— Три — это ничего… Переживать особо нечего… Вот только снег притормозит нас, — боролся со сном парень.

А снег все шел и шел, падая хлопьями, шипел в костре, как сало. Вскоре сон все-таки сморил охотников.

С рассветом отправились на охоту, чтобы застать зверя во время его завтрака. Снег по-прежнему валил, но уже не такой густой, можно было промышлять. Кобель вел себя как-то странно: был ленив, безучастен, не озирался, как обычно, не искал следов.

— Костюк, почему ты сегодня такой, а? Как мы с таким настроением будем искать добычу? — вполголоса разговаривал охотник со своим другом.

Собака только виляла хвостом, высунув язык.

Они не спеша поднимались вдоль хребта вверх. Было тихо, ничто не нарушало безмолвия: кругом один глубокий снег, укутаны в снежные одеяла деревья, спрятались под большущие белые шапки пни. Разве что взлетит где рябчик или глухарь. Тайга без конца и края, царство кедра. Все это близко и дорого сердцу, знакомо, привычно. Никогда не отпускала тайга охотника с пустыми руками, всегда возвращался он с богатой добычей. Что же нынче-то происходит?..

С такими невеселыми думами Бараан незаметно оказался у знакомого места — Хорумнуг-Озен — курганной ложбины. Звериных следов не было. «Видать, не будет мне удачи», — подумал охотник. С досады слез с оленя, закурил.

Перед ним раскинулась величавая, бесконечная черно-синяя тайга Кара-Суглуг. Казалось, она любезно приглашала охотника: «Иди сюда, перебеги ко мне, не останешься без добычи!».

— Ээ-хай! Костюк, давай-ка лучше перейдем на ту сторону, иначе нам придется здесь туго, — посоветовался хозяин со своей собакой, которая плелась следом. Костюк коротко взлаял в знак согласия и зевнул, дав понять, что пора бы и перекусить чего. В это время на осину прямо перед ними сели рябчики. Бараан тут же выстрелами снял одного, второго, а двух — прямо на лету. Двух он кинул собаке, двух приторочил к седлу. Костюк разом управился с обедом, кинул благодарный взгляд на хозяина.

Перевалило за полдень. Пес, умявший рябчиков прямо с перьями, разбудил аппетит у охотника. Бараан достал из кармана тужурки боорзак — обжаренные в масле кусочки теста, которые брал с собой, вместо сухарей — и стал неторопливо жевать. Олени копытили глубокий снег в поисках ягеля, шумно собирали его толстыми губами.

Бараан все прикидывал, не решаясь окончательно, и в то же время испытывая нетерпение поскорее перебраться в манящую на той стороне горной разложины тайгу. Она была холмистой, сухостойной, а значит, там мог обитать соболь. Вдруг ушки собаки встали торчком, она беспокойно забегала, со свистом втягивая воздух в ноздри, а затем стрелой полетела в темнолесье. Охотник быстро сел на оленя и осторожно поехал следом. Костюк бежал без остановок, пока сухостой не сменился темно-зеленым кедрачом. Тут собака вернулась обратно и снова бросилась вперед. Под кедром был виден след соболя. Спешившись, охотник убедился, что следы были совсем свежими, лишь немного запорошены снегом. Значит, соболь где-то рядом…