Как русские первопроходцы оказались в царстве злых духов

Следы ранее неизвестной экспедиции обнаружил отряд Комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества по исследованию островов арктических архипелагов. Старинные монеты, колокольчики, бусины, нательные крестики лежали прямо поверх земли. И это в тех краях, где «птицы не поют, деревья не растут», а рядом расположено царство злых духов — горы Бырранга. Кем были эти первопроходцы? Что с ними стало? В мистическую составляющую несложно поверить, ведь даже ближайшая река совсем недавно потекла в обратную сторону. Руководитель медиагруппы РГО Леонид Круглов рассказал нам об исследованиях на Таймырском побережье и поделился соображениями, кому принадлежали найденные вещи.

— Леонид, до нас доходят телефонограммы о многочисленных находках, которые ваш отряд сделал с начала сентября. Расскажите, по порядку, где удалось побывать и что обнаружить?

— И день, и ночь мы работаем в так называемом квадрате Р-3.

Но находок и новостей неожиданно много.

— Какие географические объекты входят в этот квадрат?

— Научный руководитель экспедиции Сергей Чуркин для удобства работы поделил весь маршрут экспедиции на квадраты. Р-3 — это район восточного Таймыра от мыса Челюскина до бухты Прончищевой. Для такой площади пяти дней мало, но мы рады и тому, что в принципе здесь оказались.

— Чем знаменита бухта Прончищевой? И вообще, откуда это название, топоним ведь, явно, дан по женской фамилии?

— Вы правы. В 1735–1736 годах через эти места проходил отряд Великой Северной экспедиции, которую возглавлял Василий Прончищев. Он исследовал побережье Северного Ледовитого океана от устья Лены до устья Енисея. 30 августа 1736 года в районе селения Ость-Оленёк Василий Прончищев скончался от последствий перелома большой берцовой кости.

Не только декабристки: топ пять знаменитых супружеских пар путешественников

— Чем участники вашей экспедиции занимались в бухте Прончищевой?

— На восточном Таймыре мы искали судно первопроходцев петровской эпохи дубель-шлюпку «Якуцкъ». На нём на самый север Таймыра продвигались поморы, чтобы выяснить, где же земля русская завершается на севере. Шлюпка потерпела крушение, но мы надеялись её найти.

Результаты промеров показали, что, несмотря на большие глубины, около 30 метров, всё дно перепахано айсбергами. Скорее всего, следы деревянного корабля XVIII века рассеяны по дну. Саму шлюпку найти мы не смогли. Но зато мы нашли остатки могилы одного из участников этой экспедиции на берегу. Всё это находится в осыпающихся склонах, сейчас из-за повсеместного потепления в Арктике почва буквально плывёт у нас под ногами, а разбухшие берега уходят в море. Вечная мерзлота начинает активно таять, а этот год вообще выдался очень тёплым. Вплотную к этому возвышению с могилой, находился аварийный лагерь Харитона Лаптева. Там он с товарищами выживал целый месяц после крушения дубель-шлюпки «Якуцкъ». Сейчас этот холм сплывает потихонечку в море.

Саму шлюпку найти мы не смогли. Но зато мы нашли остатки могилы одного из участников этой экспедиции на берегу. Всё это находится в осыпающихся склонах, сейчас из-за повсеместного потепления в Арктике почва буквально плывёт у нас под ногами, а разбухшие берега уходят в море. Вечная мерзлота начинает активно таять, а этот год вообще выдался очень тёплым. Вплотную к этому возвышению с могилой, находился аварийный лагерь Харитона Лаптева. Там он с товарищами выживал целый месяц после крушения дубель-шлюпки «Якуцкъ». Сейчас этот холм сплывает потихонечку в море.

— А внутрь континента вы углублялись?

— Вокруг интересная местность, мы её тоже постарались максимально подробно обследовать в этот день. В 1741 году отряд Харитона Лаптева двигался по земле, мы всю эту косу прочесали в надежде найти следы их высадки или какие-то иные предметы. Но мы только встретили пятерых медведей. К счастью, они оказались сытыми и даже весьма упитанными, поскольку кормятся на соседнем моржовом лежбище. Осмотрели его, моржи вели себя мирно, мы насчитали порядка 70 особей. Рядом мы обнаружили необычно большое стадо овцебыков, я таких ещё не встречал, насчитали 41 особь.

Осмотрели его, моржи вели себя мирно, мы насчитали порядка 70 особей. Рядом мы обнаружили необычно большое стадо овцебыков, я таких ещё не встречал, насчитали 41 особь.

— Чем занималась научная группа РГО, геологи и сейсмологи?

— Вторая группа в этот момент работала на горе Бырранга, в самой глубине залива Прончищевой, на 60 километров в глубину. Горы Бырранга — самая северная горная система в России и самая северная материковая горная система на планете. Чёрные горы посреди красно-рыжей тундры — невероятно красивое зрелище. Кочевники-нганасаны считали, что эти каменные стены — царство злых духов, граница с потусторонним миром, и всячески обходили их стороной.

Протяжённость Бырранга — 1100 километров от Енисейского залива Карского моря на юго-западе до моря Лаптевых на северо-востоке, а ширина — до 200 километров. До Василия Прончищева, Великой Северной экспедиции, про эти горы никто ничего не знал. И до сих пор они остаются одними из самых малоизученных. Высота гор Бырранга — чуть более километра, но по данным наших специалистов, они продолжают расти, примерно на 1-2-3 миллиметра в год. Следы горных образований очень заметны. Вплоть до того, что река изменила своё русло и течёт в обратном направлении, чем текла 500 или 1000 лет назад. Здесь происходят очень активные геологические процессы, что само по себе уже интересное открытие, о котором наши учёные более подробно расскажут, когда вернутся из экспедиции.

Высота гор Бырранга — чуть более километра, но по данным наших специалистов, они продолжают расти, примерно на 1-2-3 миллиметра в год. Следы горных образований очень заметны. Вплоть до того, что река изменила своё русло и течёт в обратном направлении, чем текла 500 или 1000 лет назад. Здесь происходят очень активные геологические процессы, что само по себе уже интересное открытие, о котором наши учёные более подробно расскажут, когда вернутся из экспедиции.

Геологи считают, что Бырранга — одно из самых богатых полезными ископаемыми мест в мире. Детальная разведка территории не проводилась, но имеющиеся данные свидетельствуют о крупных промышленных залежах металлов, среди которых золото, свинец, цинк. Высока вероятность наличия урановых руд. Нефти нет, но зато есть внушительные запасы бурого и каменного угля. А если учесть, что регион находится у «чёрта на рогах» вдали от любых дорог, полезные ископаемые остаются запасом на перспективу.

А если учесть, что регион находится у «чёрта на рогах» вдали от любых дорог, полезные ископаемые остаются запасом на перспективу.

— Невероятно! Леонид, а что касается предметов, которые так или иначе связаны с полярными экспедициями. Удалось что-то обнаружить?

— Из залива Прончищевой мы приблизились к мысу Челюскина, к которому дошла экспедиция Харитона Лаптева и штурмана Челюскина. И уже на этом отрезке пути, на соседних мысах и на острове Фаддея, расположенном неподалёку, мы сделали сенсационные находки.

Остров Фаддея находится за проливом Вилькицкого, на мысах, которые ему принадлежат. Это Богом забытая земля, территория вдалеке от каких-либо кочевий малых народов. Здесь людей не бывает в принципе. На этом острове находки крайне редкие, здесь голая тундра, не видно никаких следов жизнедеятельности, даже животных нет.

И вот уже поздно вечером, у нас оставалось три часа работы, группа высадилась на залив Симса. Почти сразу в отвалах гусениц вездехода, который прошёл здесь несколько лет назад, мы нашли несколько монет, бусины, колокольчики, крестики и так далее.

— Если изба была недалеко от берега, почему же раньше не обнаружили этого места?

— Учёные здесь были только однажды — сразу после войны, в 1945 году, проходила экспедиция советской Академии наук. Пятью годами до этого группа советских моряков-гидрографов высадилась на острове Фаддея и наткнулась на неизвестную зимовку. Здесь нашли посуду, инструменты и меха. Весной 1941 года другая группа на берегу залива Симса, в 100 км к юго-востоку от мыса Челюскина и в 60 км западнее острова Фаддея, нашла остатки древней избы из плавника с лежанкой и печью, а также украшения примерно XV–XVI веков изготовления. Там же обнаружили бочонок с порохом и погнутый ствол пищали, топор, ножницы, колокольчик, синие стеклянные бусы, нательные кресты, оловянные тарелки, серебряные монеты, котлы, компас, огниво, солнечные часы, колчан для стрел.

Одни исследователи полагали, что вещи принадлежали неизвестной экспедиции, которая с севера обогнула полуостров Таймыр. Полярный исследователь, доктор исторических наук Михаил Белов считал, что эти предметы — всё, что осталось от пропавшей экспедиции жителя Мангазеи Ивана Толстоухова. Ну, а у нас пока даже нет уверенности, что это та же самая изба, которую исследовали советские учёные, поскольку рельеф местности от 1945 года сильно изменился.

Бесследно пропавшая экспедиция Ивана Толстоухова

В 1686 году из Туруханска на трёх кочах вниз по Енисею спустились 60 поморов. Они были уверены, что на восток можно попасть вдоль северных берегов Сибири. Возглавил экспедицию дворянин Иван Толстоухов, по прозвищу Толстое Ухо.

Вся экспедиция пропала без вести. Спустя столетия по маршруту его следования обнаружили две его зимовки на нижнем Енисее (1687) и на Пясине (1688).

Исследователи считают, что находки на острове Фаддея соответствуют начальному этапу трагедии экспедиции, а остатки на берегу залива Симса — заключительному. Советский этнограф Борис Долгих предположил, что коч, шедший на восток в обход Таймыра, около берега северного Фаддея раздавило льдами. Экипаж высадился на остров, успев спасти лишь часть имущества. Когда море замёрзло, люди перешли на материк, оставив часть вещей на острове. На берегу они построили избушку из плавника. В ней остались двое, в том числе женщина. Остальные землепроходцы, вероятно, пошли дальше, надеясь добраться до жилья.

75 лет назад на месте зимовки можно было увидеть остатки дома, срубленного в угол из брёвнышек плавника толщиной не более 20 сантиметров, который имел в плане квадратное очертание. Размер сруба — 2,6х2,6 метра. У стенки избушки в щепе лежали кости песцов.

В избушке же обнаружили фрагменты трёх человеческих скелетов. Вероятная причина смерти — голод.

— А вы смогли найти могилы, сваленные кресты, что-то, что бы рассказало о судьбе этих смельчаков?

— Пока ничего. У нас было крайне мало времени. Но ясно одно: люди, которые оказались туда заброшены в XVI веке, находились в ситуации выживания. Условия крайне суровые, и скорее всего, там все эти авантюристы-землепроходцы и погибли.

Мы обследовали две точки: одна на острове Фаддея, другая на острове Симса, которая находится напротив него непосредственно на материке, на восточном побережье Таймыра. Если следовать логике, то часть людей с острова перебралась на материк и устроила там зимовку. Но так ли это — пока загадка.

— Шторма, метели, похолодание — обычное дело для полярного сентября. А какая погода сопутствует экспедиции в этом году?

— Погода аномально тёплая. Мы всё время находимся в условиях +5, +10, что совсем нехарактерно для этих мест и этого времени года. Тундра тает очень активно. Грязь по колено, мы еле пробираемся сквозь эти грязевые болота. Совершенно нестандартная ситуация для Арктики. Не знаю, какие прогнозы, но пока не видно, чтобы здесь наступала осень или зима.

Тундра тает очень активно. Грязь по колено, мы еле пробираемся сквозь эти грязевые болота. Совершенно нестандартная ситуация для Арктики. Не знаю, какие прогнозы, но пока не видно, чтобы здесь наступала осень или зима.

— Куда дальше движется ваш отряд?

— Мы идём в сторону Чукотки к острову Врангеля. Дальше продолжим нашу исследовательскую деятельность уже на острове Врангеля, потом на островах Де Лонга и на Северной Земле.

— Какие отношения складываются внутри коллектива, всё-таки вы давно в экспедиции и психологически сложно общаться с одними и теми же людьми?

— Ледокол «Илья Муромец» — очень комфортный корабль. Здесь хорошие каюты и общий кубрик, где мы собираемся и общаемся. В нём всем экипажем отметили уже четыре дня рождения. Так что, можно работать и дальше. Ссориться некогда — мы всё время в полях. Единственное желание, которое у нас есть, когда возвращаемся на борт — немного поспать. Но, тем не менее, мы почти пребываем в эйфории, потому что на многих участках мы входим в число первопроходцев. Наши исследования можно считать разведкой, и засылать после них несколько больших профильных экспедиций.

Наши исследования можно считать разведкой, и засылать после них несколько больших профильных экспедиций.

11 сентября 2020

Беседовала Наталья Мозилова

кто открывал Сибирь и Дальний Восток • Arzamas

Расшифровка

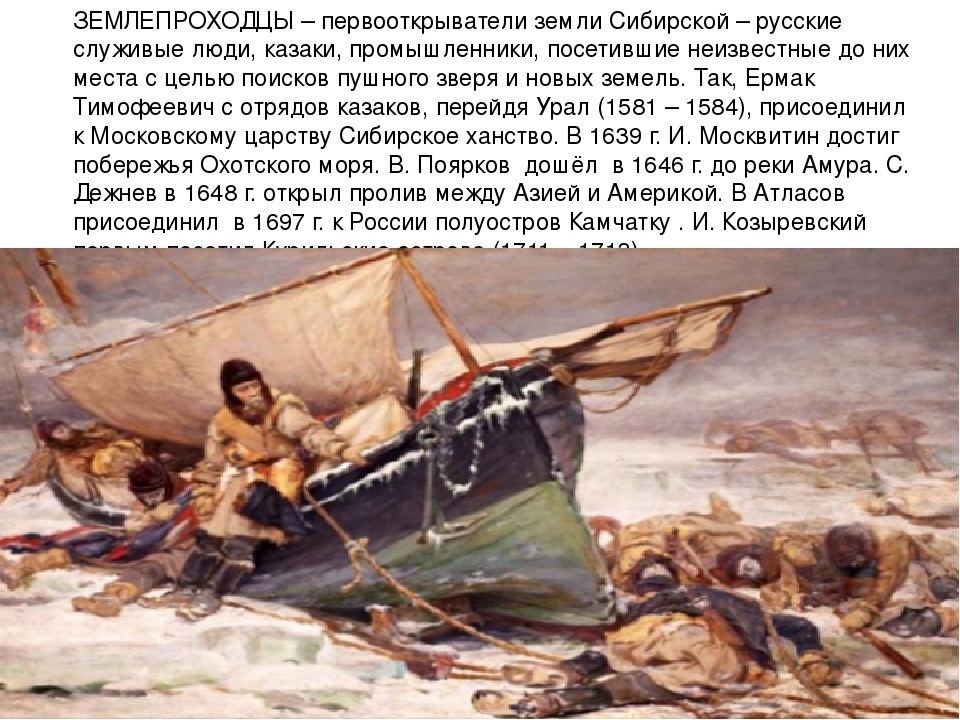

Слово, которым обозначают покорителей Сибири и Дальнего Востока — а их зовут землепроходцами, — появилось довольно поздно, это где-то рубеж XIX–XX веков. Оно стало общепринятым термином для обозначения всех, кто куда-то двигался, открывал новые реки, продвигался вперед по Дальнему Востоку. При этом сами себя они, конечно, так не называли. Поэтому, прежде чем поговорить о конкретных людях и о том, что они сделали, нам надо погрузиться в контекст: чем было это движение «встречь солнца», то есть движение на восток, для XVII века.

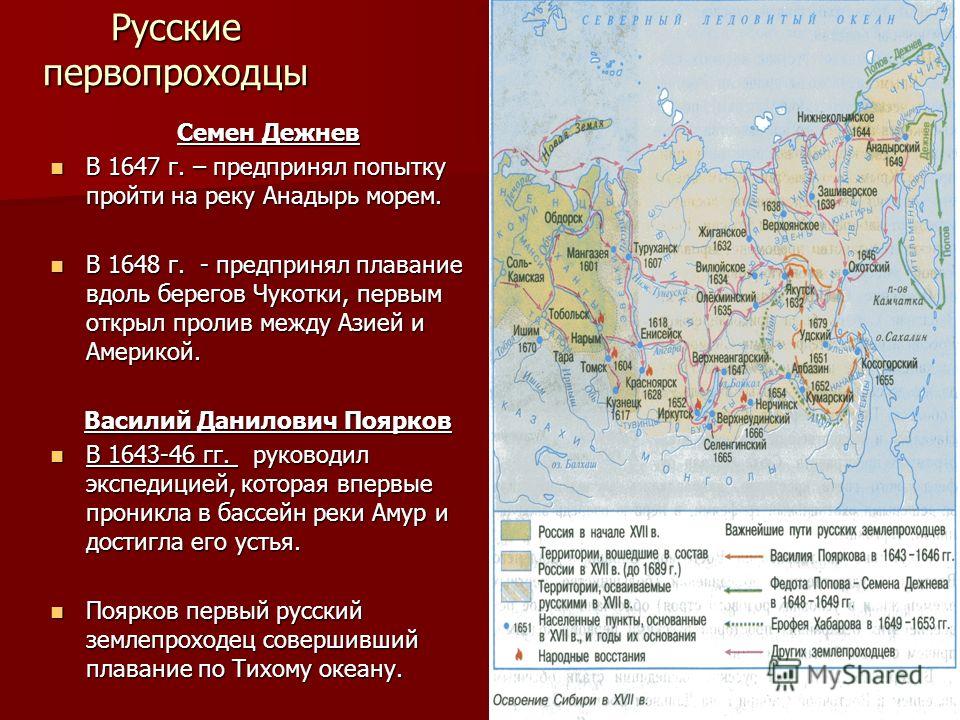

Пути землепроходцев в XVII векеКарта в высоком разрешении geoman.ruОбычно историю покорения Сибири в литературе начинают с Ермака, хотя процесс этот гораздо более ранний, более сложный и уходит корнями в новгородские времена. Но его наиболее яркая страница — это XVII век, когда после Смутного времени случился очень сильный рывок от Западной Сибири, к этому времени уже более или менее освоенной, с городами и воеводским управлением, — к берегам Тихого океана. Движение стремительное: переход занял буквально лет тридцать — и к 1650-м годам русские уже были на побережье.

Но его наиболее яркая страница — это XVII век, когда после Смутного времени случился очень сильный рывок от Западной Сибири, к этому времени уже более или менее освоенной, с городами и воеводским управлением, — к берегам Тихого океана. Движение стремительное: переход занял буквально лет тридцать — и к 1650-м годам русские уже были на побережье.

Итак, у нас на повестке дня крайний восток Сибири: современная Якутия, Чукотский автономный округ — вот эти местности. Освоение бассейна Лены и земель к востоку от нее началось в 1630-е годы. Начали его служилые люди Служилые люди — в XV–XVII веках название для лиц, которые находились на государственной службе в Русском государстве. из Енисейска — области, освоенной перед этим. Ключевое событие — основание Якутска и создание воеводского управления. С конца 1630-х годов Якутск стал центром всей этой огромной местности с очень сложной логистикой и с очень сложным населением, разнообразные группы которого интересно взаимодействовали друг с другом. «Царства Сибирского Новая земля» — вот такое название встречается в документах Якутской приказной избы для обозначения этого огромного Якутского уезда с центрально-якутскими волостями и «дальними заморскими реками». Огромная территория с очень редким, но разнообразным при этом по своим задачам и этнической принадлежности населением. И надо сказать, что на низовом уровне, то есть на уровне взаимодействия рядовых людей, его история изучена пока недостаточно.

«Царства Сибирского Новая земля» — вот такое название встречается в документах Якутской приказной избы для обозначения этого огромного Якутского уезда с центрально-якутскими волостями и «дальними заморскими реками». Огромная территория с очень редким, но разнообразным при этом по своим задачам и этнической принадлежности населением. И надо сказать, что на низовом уровне, то есть на уровне взаимодействия рядовых людей, его история изучена пока недостаточно.

В целом можно описывать эту территорию в терминах так называемого фронтира, то есть ситуации подвижной границы. Правда, подвижной эта граница была только до 1640–50-х годов, после этого все более или менее устоялось, но сама ситуация пограничности, то есть взаимодействия разных культур — русских землепроходцев и торговых людей с одной стороны и местных жителей с другой, — никуда не делась. Эти взаимоотношения были очень многогранными — от брачных связей до войны.

Русское население этого края тоже было достаточно разнообразным. Во-первых, это государственная власть, которую представляли служилые казаки во главе с местной властью в лице приказных людей на зимовьях. Ясачное зимовье — это очень маленькое укрепленное поселение с парой изб и частоколом, в котором живет небольшой отряд казаков во главе с приказным человеком, который этим зимовьем заправляет, и туда раз в году съезжаются плательщики ясака — пушного налога, то есть налога собольими шкурками (иногда и лисьими, но старались брать только соболей).

Во-первых, это государственная власть, которую представляли служилые казаки во главе с местной властью в лице приказных людей на зимовьях. Ясачное зимовье — это очень маленькое укрепленное поселение с парой изб и частоколом, в котором живет небольшой отряд казаков во главе с приказным человеком, который этим зимовьем заправляет, и туда раз в году съезжаются плательщики ясака — пушного налога, то есть налога собольими шкурками (иногда и лисьими, но старались брать только соболей).

Управление из Якутска осуществляет воевода; иногда их два, иногда один. Это очень серьезная государственная должность, обычно на ней находится служилое дворянство, иногда — родовитые князья. Получив назначение, воевода нередко должен расследовать злоупотребления своих предшественников — в Якутске это достаточно частый случай из-за колоссальной удаленности от центра. При воеводе состоит канцелярия в виде приказной избы, которая занимается решением денежных вопросов — то есть финансированием походов (в нашем случае это очень важно), выплатой жалованья людям, которые находятся на государственной службе, решением имущественных тяжб. И второй, совсем центральный орган, который курирует всю Сибирь целиком, — это Сибирский приказ в Москве. Воевода подчиняется Сибирскому приказу: он получает оттуда наказы или инструкции — и, в свою очередь, пишет наказы для наших землепроходцев, которые отправляются по сибирским рекам.

И второй, совсем центральный орган, который курирует всю Сибирь целиком, — это Сибирский приказ в Москве. Воевода подчиняется Сибирскому приказу: он получает оттуда наказы или инструкции — и, в свою очередь, пишет наказы для наших землепроходцев, которые отправляются по сибирским рекам.

Во-вторых, это промышленники, или промышленные люди, — русские охотники за соболем. И в-третьих, торговые люди, которые решали свои торговые задачи, пользуясь поддержкой государственных властей. Они, в свою очередь, поддерживали власть материально, например спонсируя экспедиции или даже непосредственно их организуя. Так, в экспедицию мог отправиться служилый человек, но все его материальное обеспечение принадлежало какому-нибудь якутскому купцу.

На другом полюсе этого взаимодействия находилось местное население. Этническая карта Якутского уезда не совпадала с нынешней. Если мы сейчас посмотрим на карту Якутии, мы увидим очень широко расселившихся якутов, а тогда якуты жили только в центральных областях. Значительную часть остальной Якутии занимали тунгусы и эвены — два очень близкородственных народа. Эвены жили восточнее, а тунгусы — ближе к Охотскому морю и к южной Якутии. Ну а весь север Якутии, начиная от Лены и дальше на восток до Анадыря, занимали юкагирские племена. Их было много разных. К сожалению, до наших дней этот народ почти не сохранился, а тогда это была достаточно большая языковая и племенная стихия, разные племена от Анадыря до Лены. Они могли объединяться в союзы, могли друг с другом воевать, могли выступать в союзе в эвенами — или в союзе с русскими против эвенов.

Значительную часть остальной Якутии занимали тунгусы и эвены — два очень близкородственных народа. Эвены жили восточнее, а тунгусы — ближе к Охотскому морю и к южной Якутии. Ну а весь север Якутии, начиная от Лены и дальше на восток до Анадыря, занимали юкагирские племена. Их было много разных. К сожалению, до наших дней этот народ почти не сохранился, а тогда это была достаточно большая языковая и племенная стихия, разные племена от Анадыря до Лены. Они могли объединяться в союзы, могли друг с другом воевать, могли выступать в союзе в эвенами — или в союзе с русскими против эвенов.

Во все нюансы местных отношений между племенами, между конкретными вождями, а также между живущими на этой территории промышленниками приказный человек должен был вникать как администратор. Он мог быть более успешен или менее успешен, мог заниматься вымогательствами — а мог, наоборот, успешно защищать местных жителей от других местных жителей. Ну или от русских торговых людей, такое тоже бывало.

Вообще власть старалась всеми мерами беречь ясачных иноземцев. На этот счет существовало много инструкций, которые требовали от приказных, чтобы они хорошо обращались с ясачным населением и давали подарки. Что такое подарки? Больше всего местным было нужно железо, поэтому это наконечники копий, топоры, так называемые «куяшные полицы», то есть пластинки для куяков — доспехов. Раздавали бусы, но брали их не все — сохранилась интересная отписка с Алазеи, в которой приказ написал, что ему нечем давать подарки: ни «куяшных полиц», ни котлов нет, а бусы они не берут.

Приказные сидят на зимовье в среднем по два года — так называемую двоегодицу. По истечении этой двоегодицы приказного можно либо оставить, либо поменять, и нередко основанием для смены или, наоборот, продления его службы на зимовье служат слова ясачных иноземцев. Это не бесправное забитое население, которое все обирают, — нет, наши иноземцы, юкагиры или тунгусы, находятся в определенном правовом поле. Они могут жаловаться. Для этого надо прийти в ясачное зимовье и составить челобитную: русский приказный человек подробно запишет с их слов, что такой-тотакой-то их обирал и грабил или что их обидели чукчи — и тогда надо что-то делать с чукчами. Защита ясачных иноземцев от неясачной публики, которая иногда на них нападает, — это тоже обязанность русских властей.

Они могут жаловаться. Для этого надо прийти в ясачное зимовье и составить челобитную: русский приказный человек подробно запишет с их слов, что такой-тотакой-то их обирал и грабил или что их обидели чукчи — и тогда надо что-то делать с чукчами. Защита ясачных иноземцев от неясачной публики, которая иногда на них нападает, — это тоже обязанность русских властей.

11 вопросов о самой неизвестной войне в русской истории

Как началась чукотская война и почему русские проиграли чукчам

То есть работа приказного человека на фронтире была очень тонкой и сложной. Он должен был учитывать очень много разных нюансов на своей территории, притом что судебной власти у него не было: он не имел права сам выносить решение — например, если у него один промышленник обокрал другого на его территории (а такие случаи бывали), он должен был его определенным образом арестовать и отправить в Якутск, провести какой-то предварительный сыск — и уже там, в Якутске, воевода мог вынести какое-то решение по этому вопросу.

Один и тот же служилый человек мог выступать как землепроходец — когда он брал отряд казаков и отправлялся искать новую реку — или как администратор, когда уже на новой (или старой) реке с отрядом людей назначался на ясачное зимовье и в этом зимовье занимался сбором ясака и контролем за разнообразным населением, которое там жило. Но именно землепроходцем его делают, конечно, походы на новые реки и какие-то открытия. Землепроходца можно определить как предводителя похода куда бы то ни было. То есть не все служилые люди — землепроходцы, но все землепроходцы — служилые люди.

В чем состоит их задача? Чем они, собственно, занимаются? Из разных источников, чаще всего от местных жителей, они получают информацию о том, что где-то есть очередная река, на которой живет какой-нибудь народ, добывающий то, что им нужно больше всего, — собольи шкурки. Пушнина — это тот ресурс, за которым они идут в Сибирь. Военная казачья прослойка служилых людей, из которой происходят и Стадухин, и Дежнёв, занимается в основном военным администрированием. Им нужно было прийти на реку, обнаружить потенциальных ясачных иноземцев — якутов, юкагиров, тунгусов — и договориться с ними по определенной процедуре, чтобы они выплачивали ясак. Естественно, по доброй воле его платить никто не хотел. Проще было с теми народами, у которых был опыт подчинения вышестоящей власти: они были к этому привычны и просто приносили присягу и начинали платить шкурки уже русским администраторам. С народами, которые никогда никому ничего не платили — как, например, юкагиры или чукчи, — было гораздо сложнее. На востоке процветала процедура аманатства: у них старались взять заложников, желательно сыновей каких-то вождей, знатных людей. Но, опять же, в некоторых обществах, как, например, у чукчей, вообще не было выделенной верхушки, не было своей родовой знати, поэтому не всегда было понятно, с кем там договариваться.

Им нужно было прийти на реку, обнаружить потенциальных ясачных иноземцев — якутов, юкагиров, тунгусов — и договориться с ними по определенной процедуре, чтобы они выплачивали ясак. Естественно, по доброй воле его платить никто не хотел. Проще было с теми народами, у которых был опыт подчинения вышестоящей власти: они были к этому привычны и просто приносили присягу и начинали платить шкурки уже русским администраторам. С народами, которые никогда никому ничего не платили — как, например, юкагиры или чукчи, — было гораздо сложнее. На востоке процветала процедура аманатства: у них старались взять заложников, желательно сыновей каких-то вождей, знатных людей. Но, опять же, в некоторых обществах, как, например, у чукчей, вообще не было выделенной верхушки, не было своей родовой знати, поэтому не всегда было понятно, с кем там договариваться.

При продвижении к Северному Ледовитому океану, помимо соболей — а чем дальше к северу в тундру, тем меньше соболя, — получил большое значение другой ресурс: моржовая кость, моржовые клыки. Их добывают на лежбищах в океане. В середине 1640-х годов появляются истории о неких островах в Ледовитом океане — иногда реальных, как Новосибирские острова, а иногда вымышленных, разобраться здесь довольно сложно. Их описывают как места, где есть морж и его много. Иногда там живут люди, которых рассказчики наделяют фантастическими свойствами. Вообще, в представлении людей того времени Северный Ледовитый океан был не океаном, а проливом между хорошо известной сушей и полумифическим островом, который якобы тянется от европейской Новой земли до Аляски — с горами, лесами, реками, моржами и людьми.

Их добывают на лежбищах в океане. В середине 1640-х годов появляются истории о неких островах в Ледовитом океане — иногда реальных, как Новосибирские острова, а иногда вымышленных, разобраться здесь довольно сложно. Их описывают как места, где есть морж и его много. Иногда там живут люди, которых рассказчики наделяют фантастическими свойствами. Вообще, в представлении людей того времени Северный Ледовитый океан был не океаном, а проливом между хорошо известной сушей и полумифическим островом, который якобы тянется от европейской Новой земли до Аляски — с горами, лесами, реками, моржами и людьми.

Та область, где происходили географические открытия, получила общее название «дальние заморские реки». Вообще река для людей времен Стадухина и Дежнёва — это структурный элемент мира: они понимали мир по рекам. Есть Лена как основная артерия Восточной Сибири. На ней находится Якутск. Следующая серьезная база на Лене — это Жиганский острог в ее низовьях, промежуточная остановка на пути из Якутска к морю. Дальше Лена впадает в Северный Ледовитый океан — и начинаются переходы по океану. Открытия новых рек происходили двумя путями: можно было либо с моря попасть в устье реки — но это только в летнее время, в навигацию, — либо продвинуться туда сушей, «каменными путями», то есть через водоразделы. Иногда разные партии казаков открывали одну и ту же реку с двух концов, сверху и снизу.

Дальше Лена впадает в Северный Ледовитый океан — и начинаются переходы по океану. Открытия новых рек происходили двумя путями: можно было либо с моря попасть в устье реки — но это только в летнее время, в навигацию, — либо продвинуться туда сушей, «каменными путями», то есть через водоразделы. Иногда разные партии казаков открывали одну и ту же реку с двух концов, сверху и снизу.

Для освоения рек был также важен их ресурс. Например, реку Яну ее первооткрыватели сочли безрыбной — а если в реке нет рыбы, значит, там нет пищевой базы для русских людей. Конечно, им была нужна и мука — ее с большими сложностями завозили из Якутска по Ледовитому океану торговые люди, — но основным ресурсом была рыба. Посник Иванов, описывая открытие Индигирки, писал: «А Юкагирская де, государь, землица людна и Индигерская река рыбна». То есть там можно собирать ясак и кормить служилых людей и аманатов.

И вот в открытии рек непосредственно участвовали наши герои. Давайте уже посмотрим на каждого из них поближе.

Итак, Михаил Васильев Стадухин — землепроходец, родом, по-видимому, с реки Пинеги. Насколько можно судить по косвенным данным, его семейство было достаточным зажиточным. К моменту, когда его начинают фиксировать енисейские и ленские документы, он уже чего-то достиг по казачьей службе и руководил отдельными отрядами. Появился он на востоке еще до основания Якутска: его первое попадание на реку Вилюй — 1633 год. К 1641 году относится серьезный самостоятельный поход Стадухина на восток. Это предприятие было не единоличным: в нем участвовал также другой довольно известный первопроходец, Дмитрий Михайлов по прозвищу Ярило Зырян. В 1643 году они вместе открывают очень важную для всего Якутского уезда реку Колыму. В этом переходе на Колыму участвовал и Семен Дежнев — тогда еще рядовой казак, рядовой служилый человек.

К этому времени уже есть ясачные зимовья на Яне, Индигирке, Алазее, открытой в 1641 году. К этим зимовьям приписан определенный круг юкагирских и эвенских предводителей, которые вносят туда ясак; там живут аманаты. Эти люди так или иначе взаимодействуют с приказными людьми и служилыми казаками. И в этой среде, в первую очередь на Колыме, начинаются разговоры о том, что дальше Колымы на восток есть река, которую тоже можно открыть и осваивать.

Эти люди так или иначе взаимодействуют с приказными людьми и служилыми казаками. И в этой среде, в первую очередь на Колыме, начинаются разговоры о том, что дальше Колымы на восток есть река, которую тоже можно открыть и осваивать.

Стадухин, прибыв в Якутск, рассказывает о новой реке воеводе Пушкину. Название этой реки передают по-разному: Кóвыча или Пóгыча. А Стадухин в своих отписках писал, что Погыча — это Анадырь; название Анадырь тоже появляется в разговорах с юкагирами. Естественно, это поражает воображение. Служилые люди хотят ехать открывать новые реки: от этого зависит их жалованье, а возможно, и личное обогащение, потому что, помимо официальной сдачи ясака, существует параллельный оборот мехов, которым занимаются торговые люди. И воевода Пушкин, заинтересовавшись рассказами Стадухина о реке Погыче, его туда и отправляет. Это 1645 год. И только в 1648 году Стадухин начинает выдвигаться обратно на Колыму.

Здесь надо заострить внимание на том, как происходят их перемещения. Летом они передвигаются на судах. Здесь сразу выходит на первый план наш знаменитый и много раз описанный — не всегда достоверно — поморский коч: характерный тип севернорусского судна для суровых морей. Облик кочей до сих пор в точности неизвестен. Известно, что это очень прочные, довольно большие суда, сделанные в технике шитья можжевеловыми вицами, то есть без гвоздей. Кочи строились и в Якутске, и иногда непосредственно на дальних реках. На таком коче надо было из Лены выйти в океан и идти в устье Яны, там останавливаться в зимовье, из этого зимовья перебираться в устье Индигирки, а из устья Индигирки уже можно идти в Колыму. Прямые переходы были редкостью: они удавались только при очень хороших ледовых условиях. Конечно, коч, как и любое деревянное судно, зажимался льдами, но раздавливался он с меньшей вероятностью. Хотя коч, наверное, не был таким уж революционным ледовым судном, но лучшего для передвижения по ледовым морям в то время действительно в мире не было. Если его зажимало льдом, команда высаживалась на лед и пыталась добраться до берега.

Летом они передвигаются на судах. Здесь сразу выходит на первый план наш знаменитый и много раз описанный — не всегда достоверно — поморский коч: характерный тип севернорусского судна для суровых морей. Облик кочей до сих пор в точности неизвестен. Известно, что это очень прочные, довольно большие суда, сделанные в технике шитья можжевеловыми вицами, то есть без гвоздей. Кочи строились и в Якутске, и иногда непосредственно на дальних реках. На таком коче надо было из Лены выйти в океан и идти в устье Яны, там останавливаться в зимовье, из этого зимовья перебираться в устье Индигирки, а из устья Индигирки уже можно идти в Колыму. Прямые переходы были редкостью: они удавались только при очень хороших ледовых условиях. Конечно, коч, как и любое деревянное судно, зажимался льдами, но раздавливался он с меньшей вероятностью. Хотя коч, наверное, не был таким уж революционным ледовым судном, но лучшего для передвижения по ледовым морям в то время действительно в мире не было. Если его зажимало льдом, команда высаживалась на лед и пыталась добраться до берега. И любая задержка коча во время перехода из одной реки в другую могла привести к зимовке промышленника на той или иной реке.

И любая задержка коча во время перехода из одной реки в другую могла привести к зимовке промышленника на той или иной реке.

Зимой переход с реки на реку был тоже возможен: это санный путь, нарты, запряженные собаками и иногда оленями (но собаки известны больше). Иногда нарты использовали дополнительные паруса: у нас есть документы с упоминанием «нартинных парусов». Но такой путь был опаснее, чем путешествие по воде, из-за ясачных иноземцев, которые могли устроить на этом пути засаду.

Итак, 1648 год, Стадухин отправляется из Якутска обратно на Колыму уже с инструкцией на розыск новой реки Погычи. Но не он один хочет открыть новую реку. Годом раньше из Якутска без всякой воеводской санкции, а скорее, наоборот, от воеводских притеснений на восток убежал другой известный служилый человек, Василий Ермолаев Бугор. Там образовалась очень пестрая компания, с которой он и отправился на Колыму. Кроме того, поисками Погычи занимаются два работающих в связке человека — как раз такое единение торгового капитала и служилых казаков: это экспедиция Семена Иванова Дежнёва и Федота Алексеева по прозвищу Холмогорец. К этому времени Стадухин уже знает, что первая попытка Дежнёва была неудачной. Поход на Погычу еще одного служилого человека, Семена Пустозерца, через Айонский ледяной массив тоже был неудачным. Им всем не удается пройти — и они возвращаются. Хорошо, если при этом кочи не разбиваются и им не приходится высаживаться на берег, потому что побережье Чукотки враждебное.

К этому времени Стадухин уже знает, что первая попытка Дежнёва была неудачной. Поход на Погычу еще одного служилого человека, Семена Пустозерца, через Айонский ледяной массив тоже был неудачным. Им всем не удается пройти — и они возвращаются. Хорошо, если при этом кочи не разбиваются и им не приходится высаживаться на берег, потому что побережье Чукотки враждебное.

В 1648 году Стадухин довольно благополучно достигает Колымы, и здесь узнает, что Дежнёв и Федот Алексеев уже снова отправились морем искать эту реку Погычу. Но он прибывает, когда море уже замерзает, никаких известий об ушедшей русской экспедиции у него нет. Может быть, это свойство его характера, может быть, ему непременно хотелось как-то себя проявить, было досадно, что не удалось прямо в 1648 году, до начала зимы, отправиться на поиски Погычи, но на него есть жалоба, составленная колымским приказным, управляющим на Колыме, который жалуется в челобитной на Стадухина, что тот пришел и «своей дуростью», то есть своевольно, без санкций, предпринял поход на реку Анюй, где произвел погром, разогнал ясачных иноземцев, ничего особенного там не добился — а, наоборот, отвратил их от русских властей. И наконец, в 1649 году, как только вскрываются воды, он предпринимает свой поход вдогонку за экспедицией Дежнёва.

И наконец, в 1649 году, как только вскрываются воды, он предпринимает свой поход вдогонку за экспедицией Дежнёва.

Он прошел какое-то расстояние вдоль берега, а дальше его не пустили льды. Это место действительно очень сложное, потому что так называемый Айонский ледяной массив, который находится в Северном Ледовитом океане, к западу от Чукотки, подходит достаточно близко к берегу. Это можно увидеть, если посмотреть на любую — например, советского времени — карту границы плавучих льдов в Северном Ледовитом океане. Поэтому море против Чукотки всегда было сложным, и не только для поморских кочей — достаточно вспомнить гибель «Челюскина» и сложные приключения ледокольного парохода «Александр Сибиряков», которые происходили ровно в этих же водах.

Стадухин, по-видимому, достигает района Шелагского мыса, Чаунской губы, может быть, немножко дальше. Пройти он не может и возвращается, но из этого похода он привозит очень интересные данные. На берегу ему удается захватить нескольких иноземцев, которых он определяет как коряков. И эти коряцкие люди, которых он подверг допросу, рассказывают ему, что на их побережье разбило два коча и их родичи побили этих русских людей. Таким образом появляются первые известия о судьбе отряда Дежнёва — а надо сказать, что отряд был довольно большой: на восток отправилось около двухсот человек примерно на семи судах.

И эти коряцкие люди, которых он подверг допросу, рассказывают ему, что на их побережье разбило два коча и их родичи побили этих русских людей. Таким образом появляются первые известия о судьбе отряда Дежнёва — а надо сказать, что отряд был довольно большой: на восток отправилось около двухсот человек примерно на семи судах.

Позже от юкагиров стало известно, что на Анадырь можно пройти и по суше. Естественно, Стадухин за эту идею ухватился, и в 1650 году он «через камень» вместе с еще одним служилым человеком, Семеном Ивановичем Моторой, наконец достигает верховий Анадыря. И на Анадыре он обнаруживает уже обосновавшегося там Дежнева. Тот жив, здоров, поставил там ясачное зимовье, интегрировался в местные племена и собирает ясак.

Мы помним, что Дежнев до этого был подчиненным Стадухина; он был младше его по казачьим званиям. Поэтому, видимо, тут добавилась и личная обида. Об этом можно судить только косвенно, потому что язык документов XVII века скуповатый, он подчинен жестким казенным формулам, но тем не менее кое-что можно извлечь. И Стадухин предпринял сепаратные экспедиции — на него поступила жалоба, что он разгромил «анаульских мужиков», то есть племя анаулов, с которыми взаимодействовал Дежнёв и с которых он брал ясак. Возник конфликт — на Анадыре Стадухин с Дежнёвым не ужился.

И Стадухин предпринял сепаратные экспедиции — на него поступила жалоба, что он разгромил «анаульских мужиков», то есть племя анаулов, с которыми взаимодействовал Дежнёв и с которых он брал ясак. Возник конфликт — на Анадыре Стадухин с Дежнёвым не ужился.

Стадухин уходит с Анадыря и начинает свое самое длинное и самое богатое по открытиям путешествие. Он уходит в сторону побережья Охотского моря, открывает Гижигу, добирается до реки Тауй. Наконец, уже в 1657 году он появляется со своими сподвижниками в Охотском остроге на реке Охоте — а оттуда через горы, выдерживая бои с тунгусами и эвенами, идет в Якутск, где появляется в 1659 году. Двенадцать лет продолжался его рейд по маршруту Якутск — Колыма — Анадырь — Охотское побережье — Тауй — Охотск — и дальше Якутск. Он открыл ряд новых рек и описал огромную территорию — таким образом, его географические заслуги довольно велики.

Мы довольно мало знаем о тех периодах жизни наших землепроходцев, когда они не совершают открытий и не ходят по рекам, потому что наш основной источник об их приключениях — это их отписки или отписки тех, кто с ними соприкасался. В отписках будет описание рек, описание боев с иноземцами, иногда описание самих иноземцев, обычно не очень подробное. Когда человек после всех служб приходил в Якутск, он начинал на основании этих своих отписок добиваться жалованья, потому что очень часто в походы из Якутска люди отправлялись без материального снабжения, за свой счет: они либо покупали все сами, либо залезали в долги к торговым людям, которые снаряжали эти экспедиции. Поэтому они подробно перечисляют и описывают все свои службы, обосновывая необходимость выплаты им жалованья за прошлые годы. И это главный источник об их походах. Но в самом Якутске ничего такого не происходит — разве что кто-то из них проштрафится в долговых делах или повздорит с каким-нибудь жителем Якутска и это попадет на разбирательство в Якутскую приказную избу. Поэтому мы не знаем, из чего складывается якутская жизнь Стадухина, пока он снова не выдвигается в поход.

В отписках будет описание рек, описание боев с иноземцами, иногда описание самих иноземцев, обычно не очень подробное. Когда человек после всех служб приходил в Якутск, он начинал на основании этих своих отписок добиваться жалованья, потому что очень часто в походы из Якутска люди отправлялись без материального снабжения, за свой счет: они либо покупали все сами, либо залезали в долги к торговым людям, которые снаряжали эти экспедиции. Поэтому они подробно перечисляют и описывают все свои службы, обосновывая необходимость выплаты им жалованья за прошлые годы. И это главный источник об их походах. Но в самом Якутске ничего такого не происходит — разве что кто-то из них проштрафится в долговых делах или повздорит с каким-нибудь жителем Якутска и это попадет на разбирательство в Якутскую приказную избу. Поэтому мы не знаем, из чего складывается якутская жизнь Стадухина, пока он снова не выдвигается в поход.

На этот раз его отправляют уже на административную работу: приказным на Индигирку. Но когда Стадухин выдвинулся пешим путем на Индигирку, в районе Зашиверского зимовья началась война между казаками во главе с приказным Козьмой Лошаковым и альянсом эвенов и юкагиров. Стадухин об этом не знал, потому что информация двигалась очень сложными путями и довольно медленно. Сначала эвены и юкагиры напали на острог. Их отбили, и они взяли его в осаду: их отряды постоянно передвигались вокруг острога. Стадухин попал в засаду к такому отряду и погиб в бою. Отряд, шедший с ним на Индигирку, был уничтожен полностью. Вот так окончилась его жизнь и служба в Сибири, в Якутском уезде.

Но когда Стадухин выдвинулся пешим путем на Индигирку, в районе Зашиверского зимовья началась война между казаками во главе с приказным Козьмой Лошаковым и альянсом эвенов и юкагиров. Стадухин об этом не знал, потому что информация двигалась очень сложными путями и довольно медленно. Сначала эвены и юкагиры напали на острог. Их отбили, и они взяли его в осаду: их отряды постоянно передвигались вокруг острога. Стадухин попал в засаду к такому отряду и погиб в бою. Отряд, шедший с ним на Индигирку, был уничтожен полностью. Вот так окончилась его жизнь и служба в Сибири, в Якутском уезде.

Историки обычно характеризуют Стадухина как человека надменного, жесткого и сурового, хотя и не такого сурового, как Ерофей Хабаров на Амуре. Возможно, под этим что-то есть. Стадухин, по-видимому, относился к тому типу землепроходцев, которых можно описывать именно как военных деятелей: продвижение, завоевание, удержание в повиновении — это то, чем он занимался лучше всего, это у него получалось. елая). ?то достижение пригнано последний КРУПНР1П ГЕОГРАФИЧЕСКИЛ 0ТКРР1ТИЕП НА ПААНЕТЕ. МУРМАНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО рорис А ндреевич РИЛРКИИКИЙ (I885-I96D РИДНР1Й ГИДРОГРАФ-ГЕОДЕЭИСТ, ИССЛЕДОРАТЕЛР АРКТИКИ, КОНТР- АДПИРАА (1919). УЧАСТРОРАА Р РУССКО-ЯПОНСКОЙ РОЙНЕ (19041905). Р 1908Г. ОКОНЧИА ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НИКОААЕРСКОЙ ПОРСКОЙ АКАДЕЛИИ. Р 19121913ГГ. СЛУЖИЛ ФЛАГПАНСКИП ШТАРОФИЦЕРОП ШТАРА КОЛАНДУЮШЕГО ПОРСКИЛИ СИААЛИ РААТИЙСКОГО ПОРЯ. С 1913Г. КОПАНДИР ГИДРОГРАФИЧЕСКОГО АЕДОКОАА «ТАЙПР1Р». Р 1914 1915ГГ. •НАЧААРНИК ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ СЕРЕР НОГО (1ЕД0РИТ0Г0 ОКЕАНА (ГХАО). ЭКСПЕДИЦИЯ ПОД ЕГО РУКО- j РОДСГРОП СОРЕРШИАА ПЕРРОЕ Р ИСТОРИИ ПААРАНИЕ СЕРЕРНР1П ( порскип путеп иэ Р аадиростока р А рхангельск . ) Р 1915Г. КОПАНДОРАЛ ХКАДРЕННР1П ПИНОНОСЦЕП «АЕТУН». У Р 19181920ГГ. РОЭГЛАРЛЯЛ ГИДРОГРАФИЧЕСКУЮ ЭКСПЕДИЦИЮ Р | СЕРЕРНР1Й <1ЕД0РИТР1Й ОКЕАН. Р 19201922ГГ. РАРОТАЛ Р АНГЛИИ. Р 1923-1924ГГ. РОЭГЛАРЛЯЛ 3-Ю И 4-Ю СОРЕТСКИЕ КАРСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ. Р 1925Г. РЕРНУЛСЯ Р АНГЛИЮ, ГДЕ СОСТОЯЛ НА СЛУЖРЕ Р ЧАСТНЫХ КОППАНИЯХ, ЭАТЕП ПЕРЕЕХАЛ Р РЕЛРГИГО.

елая). ?то достижение пригнано последний КРУПНР1П ГЕОГРАФИЧЕСКИЛ 0ТКРР1ТИЕП НА ПААНЕТЕ. МУРМАНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО рорис А ндреевич РИЛРКИИКИЙ (I885-I96D РИДНР1Й ГИДРОГРАФ-ГЕОДЕЭИСТ, ИССЛЕДОРАТЕЛР АРКТИКИ, КОНТР- АДПИРАА (1919). УЧАСТРОРАА Р РУССКО-ЯПОНСКОЙ РОЙНЕ (19041905). Р 1908Г. ОКОНЧИА ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НИКОААЕРСКОЙ ПОРСКОЙ АКАДЕЛИИ. Р 19121913ГГ. СЛУЖИЛ ФЛАГПАНСКИП ШТАРОФИЦЕРОП ШТАРА КОЛАНДУЮШЕГО ПОРСКИЛИ СИААЛИ РААТИЙСКОГО ПОРЯ. С 1913Г. КОПАНДИР ГИДРОГРАФИЧЕСКОГО АЕДОКОАА «ТАЙПР1Р». Р 1914 1915ГГ. •НАЧААРНИК ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ СЕРЕР НОГО (1ЕД0РИТ0Г0 ОКЕАНА (ГХАО). ЭКСПЕДИЦИЯ ПОД ЕГО РУКО- j РОДСГРОП СОРЕРШИАА ПЕРРОЕ Р ИСТОРИИ ПААРАНИЕ СЕРЕРНР1П ( порскип путеп иэ Р аадиростока р А рхангельск . ) Р 1915Г. КОПАНДОРАЛ ХКАДРЕННР1П ПИНОНОСЦЕП «АЕТУН». У Р 19181920ГГ. РОЭГЛАРЛЯЛ ГИДРОГРАФИЧЕСКУЮ ЭКСПЕДИЦИЮ Р | СЕРЕРНР1Й <1ЕД0РИТР1Й ОКЕАН. Р 19201922ГГ. РАРОТАЛ Р АНГЛИИ. Р 1923-1924ГГ. РОЭГЛАРЛЯЛ 3-Ю И 4-Ю СОРЕТСКИЕ КАРСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ. Р 1925Г. РЕРНУЛСЯ Р АНГЛИЮ, ГДЕ СОСТОЯЛ НА СЛУЖРЕ Р ЧАСТНЫХ КОППАНИЯХ, ЭАТЕП ПЕРЕЕХАЛ Р РЕЛРГИГО.

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYzРусская колонизация Америки | RSB Travel

Почти до середины XVIII века Калифорния считалась островом, а о существовании Аляски мир начал догадываться только в конце XVII века.

Первыми европейцами на «Диком западе» были испанские миссионеры, потихоньку осваивавшие прибрежные земли южной Калифорнии и обращавшие разношерстное местное население в христианство, и … русские путешественники. Маршруты русских путешественников сильно отличались от привычных путей открытия Америки: они шли не через Атлантический океан, к которому у России нет прямого выхода, а стали логическим продолжением освоения Сибири. Собственно поэтому русские первопроходцы долгое время никак не сталкивались с другими покорителями американских земель. Повторяя пути заселения Америки человеком в конце ледникового периода, русские колонисты нашли дорогу через Берингов пролив.

Начало целенаправленным поискам западного побережья Америки положил Петр I. Он был уверен, что Американские берега лежат где-то совсем рядом с Камчаткой, а возможно и смыкаются с Азией. Оставаться в стороне от раздела Нового Света никто не хотел.

Еще в середине XVII века Семен Дежнев «открывает» Аляску. Но данные первых дальневосточных экспедиций неточны. И перед самой смертью Петр I отправляет на Дальний Восток экспедицию обрусевшего датчанина Витуса Беринга.

Для начала Беринг доказал, что Америка и Азия нигде и никак не смыкаются и открыл пролив, который назвали «Берингов». Кстати, так назвать пролив предложил другой великий мореплаватель — Джеймс Кук (тот самый, которого съели на Гавайях. Именно Кук подтвердил точность исследований Беринга).

И только во время второй экспедиции 16 июля 1741 года шестидесятилетний Беринг на борту пакетбота «Святой Петр» достиг берегов Америки. Так и началась недолгая, но занимательная русская история Северной Америки.

В 1772 на Аляске основано первое торговое русское поселение. В 1784 на острове Кадьяк у берегов Аляски Григорий Иванович Шелихов основывает новые поселения и активно занимается освоением острова. Среди прочего он прививает культуру земледелия местным племенам и учит их выращивать репу и картофель. Так по иронии судьбы картофелю пришлось обогнуть земной шар за два с лишним века, чтобы снова вернуться в Америку.

В 1784 на острове Кадьяк у берегов Аляски Григорий Иванович Шелихов основывает новые поселения и активно занимается освоением острова. Среди прочего он прививает культуру земледелия местным племенам и учит их выращивать репу и картофель. Так по иронии судьбы картофелю пришлось обогнуть земной шар за два с лишним века, чтобы снова вернуться в Америку.

Но не все было так просто. Эскимосы были готовы торговать пушниной, но не были готовы к захвату их земель. В ходе «освоения» островов Шелиховым было убито около 2000 эскимосов. А за несколько лет до этого торговая экспедиция Лебедева была вынуждена покинуть эти места не выдержав борьбы с туземцами.

Так или иначе, но путем жестоких завоеваний и подкупов русские остаются на Аляске.

В 1799 император Павел I официально утверждает «Под высочайшим Его Императорского Величества покровительством Российско-американскую компанию», основателями который были тот самый купец и мореплаватель Григорий Шелихов и Николай Петрович Резанов, видный политический деятель, а затем посол в Японии. Именно Николай Резанов станет прототипом главного героя «Юноны и Авось». Любопытно, что за несколько лет до встречи с прекрасной юной Кончитой, Николай Резанов женится на пятнадцатилетней дочке Григория Шелихова — Анне. И когда через некоторое время Шелихов умирает, Резанов становится наследником его доли компании.

Именно Николай Резанов станет прототипом главного героя «Юноны и Авось». Любопытно, что за несколько лет до встречи с прекрасной юной Кончитой, Николай Резанов женится на пятнадцатилетней дочке Григория Шелихова — Анне. И когда через некоторое время Шелихов умирает, Резанов становится наследником его доли компании.

Николай Резанов — фигура странная и загадочная. В 1803 году Александр I назначает Резанова послом в Японию. Но посольство в Японию почему-то решено совместить с первой российской кругосветной экспедицией, в которую на кораблях «Надежда» и «Нева» под предводительством Крузенштерна и отправляется Резанов с полномочиями ни много ни мало «главы экспедиции». Это привело к недоразумениям и ссорам, и в итоге к письму Резанова с просьбой немедленно казнить Крузенштерна за подстрекательство к бунту. К счастью для русской славы и науки ходатайство удовлетворено не было.

А тем временем Российско-американская торговая компания, совмещая коммерческий и государственный интересы, продолжала свой путь по Северной Америке. Первым правителем Русской Америки стал в 1802 году купец Александр Баранов, чье имя мы сегодня можем без труда найти на картах Аляски.

Первым правителем Русской Америки стал в 1802 году купец Александр Баранов, чье имя мы сегодня можем без труда найти на картах Аляски.

Несколько лет спустя Резанов вернется на Аляску в Ново-Архангельск (Ситку) и застанет русское поселение в ужасающем виде. Постоянные стычки с алеутами и почти полное отсутствие нормального продовольствия (еду везли из России) привели практически к вымиранию городка. И Резанов на кораблях, чье название теперь известно любому, отправляется в Сан-Франциско за провиантом для северных русских колоний. «Юнона» и «Авось» прибывают в Сан-Франциско в 1806 году. Где и начинается знаменитая история любви овдовевшего к этому моменту сорокадвухлетнего Резанова и юной комендантской дочки. Сегодня историки считают, что брак Резанова с пятнадцатилетней Кончитой был расчетом с обеих сторон: Резанову нужно было продовольствие и торговые связи с Новой Испанией, а Кончите очень хотелось уехать в блистательную Европу из затерянного на краю мира маленького поселения Сан-Франциско. Родители девушки в итоге тоже оказались не против, венчание состоялось (с оговорками), и тяжело груженая зерном «Юнона» отплыла на север к Ситке. Резанов отправился в Санкт-Петербург и умер по дороге, а Кончита каждое утро выходила на мыс и смотрела на океан в ожидании мужа. Любопытно, что сегодня ровно на этом месте стоит одна из опор моста «Golden Gate».

Родители девушки в итоге тоже оказались не против, венчание состоялось (с оговорками), и тяжело груженая зерном «Юнона» отплыла на север к Ситке. Резанов отправился в Санкт-Петербург и умер по дороге, а Кончита каждое утро выходила на мыс и смотрела на океан в ожидании мужа. Любопытно, что сегодня ровно на этом месте стоит одна из опор моста «Golden Gate».

Именно Резанову принадлежит идея колонизации Северной Калифорнии. В этом он видел единственный способ выживания поселений на Аляске и развития Российско-американской торговой компании.

И уже в 1812 году русская экспансия продвинулась далеко на юг и было основано то самое поселение «Форт Росс» на берегу реки Славянки (сегодня мы зовем ее Russian River) всего в 70 милях от Сан-Франциско. Причем первыми поселенцами были 25 русских и 90 алеутов. По легенде, земля у местного племени, как обычно, была куплена за 3 одеяла, 3 пары штанов, пару мотыг и несколько ярких бусин.

Форт Росс так и остался самым южным русским поселением в Америке. Дела здесь шли неплохо. В конце 20х годов XIX века население составляло около 250 человек, и было даже основано 3 русских ранчо в окрестностях. Здесь строили небольшие корабли, выращивали крупный рогатый скот, экспортировали шерсть и, конечно, занимались земледелием. Именно русские первыми высадили в этих местах виноградники и заметили замечательные качества местного микроклимата, обеспечивающего сегодня славу вин Напы и Сономы.

Дела здесь шли неплохо. В конце 20х годов XIX века население составляло около 250 человек, и было даже основано 3 русских ранчо в окрестностях. Здесь строили небольшие корабли, выращивали крупный рогатый скот, экспортировали шерсть и, конечно, занимались земледелием. Именно русские первыми высадили в этих местах виноградники и заметили замечательные качества местного микроклимата, обеспечивающего сегодня славу вин Напы и Сономы.

Но были у форта и проблемы. Новая Испания, а затем и Мексика, были не до конца рады появлению на своих землях русского поселения и постоянно пытались решить этот вопрос как дипломатическими, так и не очень, путями. Второй большой проблемой была его полная нерентабельность для Российско-американской торговой компании. В результате в 1837 году Форт Росс был продан в частное владение гражданину Мексики.

Интересы компании вовсе не ограничивались Аляской, а потом Северной Калифорнией, в 1816 году доктор Шеффер от лица Российско-американской торговой компании отправляется на Гавайи с миссией вызволения коробля «Беринг». Ему удается наладить отнощения с правителем острова Кауаи и даже построить на острове 3 форта, но американские торговцы и моряки, заручившись поддержкой гавайского короля Камехамеха Великого довольно быстро выживают русских с Кауаи.

Ему удается наладить отнощения с правителем острова Кауаи и даже построить на острове 3 форта, но американские торговцы и моряки, заручившись поддержкой гавайского короля Камехамеха Великого довольно быстро выживают русских с Кауаи.

К середине XIX века становится понятно, что русские владения в Северной Америке (то есть Аляска) совсем не приносят той прибыли, о которой мечтали в конце XVIII века. Затраты на оборону и поддержание превышают выгоду от торговли пушниной. С другой стороны противостояние России и Британии выразилось в открытых конфликтах Российско-американской торговой компании и компании Гудзонова Залива, которой принадлежала территория современной северо-западной Канады. И вот 30 марта 1867 года был подписан договор о продаже Аляски за 7,2 миллиона долларов золотом США. По большому счету от продажи Аляски выиграли все. А менее, чем через 30 лет на реке Клондайк нашли золото и началась уже совсем другая история.

Ученые подтвердили молниеносность освоения Сибири

Двигаясь по следам сибирских первопроходцев, археологи ТюмГУ исследовали их стоянку на Карачинском острове (Нижнее Притоболье) и подтвердили высокую скорость похода, сообщает РИА «Новости».

Фигура Ермака известна каждому россиянину, а значимость Сибирского похода подчеркивает целое множество летописей и других литературных источников. Но сами по себе они не могут дать точный ответ на вопрос о деталях похода, его количественном и качественном составе. Поэтому ученые активно развивают системные археологические исследования в этом направлении.

«Проверяя летописные сведения о зимовке отряда Ермака на Карачинском острове в пойме реки Тобол, экспедиция Тюменского госуниверситета провела на этом месте раскопки землянки, окруженной рвом. Землянка двухметровой глубины состояла из двух срубных помещений, в которых уцелели четыре нижних венца срубов. В центральной части дома с восточной стороны печи зафиксированы остатки погреба. Постройка существовала недолго, так как пространство вокруг жилища не было освоено. Об этом свидетельствует и малое количество бытового мусора с кухонными отбросами. Обожженные участки на бревнах срубов показали, что землянка горела, после чего была отремонтирована и еще какое-то небольшое время служила по назначению», – говорится в сообщении.

Методом AMS в лаборатории Университета Аризоны (США) по целлюлозе из двух образцов древесины постройка датирована серединой XVII века (тогда как поход Ермака пришелся на 1581–1585 годы). Анализ почвы выявил особенности содержания химических элементов в погребенной и современной почвах. Эти факты доказали интенсивное использование острова для содержания скота (еще до строительства) и ремесленные занятия жителей. «Исходя из датировки наших находок XVII веком, мы полагаем, что Ермак там не зимовал», – прокомментировала руководитель экспедиции профессор ТюмГУ Наталья Матвеева.

По ее мнению, здесь останавливались другие русские первопроходцы, память о которых соединилась у местного населения с преданием о Ермаке. Эти данные свидетельствуют в пользу версии о двухмесячном походе казаков от Строгановских городков до столицы Сибирского ханства без зимовки. «Такой ход военной кампании представляется наиболее тактически оправданным в условиях слабого сопротивления татарских сил, раздробленных участием войска Маметкула в набеге на Приуралье», – предположила Матвеева. Результат исследования свидетельствует в пользу молниеносности продвижения казаков.

Результат исследования свидетельствует в пользу молниеносности продвижения казаков.

Кто за три моря ходил, или Куда отправлялись русские первопроходцы | Ольга Буткова | ISBN 9785001154457

Фишки: Возраст 5+ 130 ярких наклеек и 90 увлекательнейших заданий Учим историю в форме веселой игры Открой неизведанные земли вместе с великими русскими путешественниками Описание книги Большая и яркая книга с наклейками «Кто за три моря ходил, или Куда отправлялись русские первопроходцы» в увлекательной форме расскажет о великих путешественниках России. Отправляйтесь на Тибет и в Антарктиду, по морям и океанам, загляните в самые дальние уголки планеты вместе с русскими первопроходцами. Беринг, Беллинсгаузен, Семенов-Тян-Шанский — ребенок узнает множество интересного о жизни и открытиях этих и других путешественников, решая уйму головоломок, проходя запутанные лабиринты и раз за разом открывая для себя новые земли. Помогите Семену Дежневу построить корабль, чтобы он смог исследовать северный Ледовитый океан. Узнайте, куда улетают полярные гуси и существует ли земля Санникова. Отправляйтесь в опасное путешествие с Иваном Крузенштерном, чтобы открыть Антарктиду и обогнуть земной шар! Чтобы преодолеть все препятствия, воспользуйтесь наклейками. Книга с наклейками «Кто за три моря ходил, или Куда отправлялись русские первопроходцы» входит в коллекцию «Сила знаний», которая помогает родителям поддерживать у детей любознательность и прививать им любовь к учебе. В ее создании принимали участие ведущие эксперты дошкольного и школьного образования, а также практикующие педагоги. Clever — единственное детское издательство, которое входит в перечень издательств учебной литературы Минист…

Узнайте, куда улетают полярные гуси и существует ли земля Санникова. Отправляйтесь в опасное путешествие с Иваном Крузенштерном, чтобы открыть Антарктиду и обогнуть земной шар! Чтобы преодолеть все препятствия, воспользуйтесь наклейками. Книга с наклейками «Кто за три моря ходил, или Куда отправлялись русские первопроходцы» входит в коллекцию «Сила знаний», которая помогает родителям поддерживать у детей любознательность и прививать им любовь к учебе. В ее создании принимали участие ведущие эксперты дошкольного и школьного образования, а также практикующие педагоги. Clever — единственное детское издательство, которое входит в перечень издательств учебной литературы Минист…

Fishki: Vozrast 5+ 130 jarkikh nakleek i 90 uvlekatelnejshikh zadanij Uchim istoriju v forme veseloj igry Otkroj neizvedannye zemli vmeste s velikimi russkimi puteshestvennikami Opisanie knigi Bolshaja i jarkaja kniga s naklejkami «Kto za tri morja khodil, ili Kuda otpravljalis russkie pervoprokhodtsy» v uvlekatelnoj forme rasskazhet o velikikh puteshestvennikakh Rossii. Otpravljajtes na Tibet i v Antarktidu, po morjam i okeanam, zagljanite v samye dalnie ugolki planety vmeste s russkimi pervoprokhodtsami. Bering, Bellinsgauzen, Semenov-Tjan-Shanskij — rebenok uznaet mnozhestvo interesnogo o zhizni i otkrytijakh etikh i drugikh puteshestvennikov, reshaja ujmu golovolomok, prokhodja zaputannye labirinty i raz za razom otkryvaja dlja sebja novye zemli. Pomogite Semenu Dezhnevu postroit korabl, chtoby on smog issledovat severnyj Ledovityj okean. Uznajte, kuda uletajut poljarnye gusi i suschestvuet li zemlja Sannikova. Otpravljajtes v opasnoe puteshestvie s Ivanom Kruzenshternom, chtoby otkryt Antarktidu i obognut zemnoj shar! Chtoby preodolet vse prepjatstvija, vospolzujtes naklejkami. Kniga s naklejkami «Kto za tri morja khodil, ili Kuda otpravljalis russkie pervoprokhodtsy» vkhodit v kollektsiju «Sila znanij», kotoraja pomogaet roditeljam podderzhivat u detej ljuboznatelnost i privivat im ljubov k uchebe. V ee sozdanii prinimali uchastie veduschie eksperty doshkolnogo i shkolnogo obrazovanija, a takzhe praktikujuschie pedagogi.

Otpravljajtes na Tibet i v Antarktidu, po morjam i okeanam, zagljanite v samye dalnie ugolki planety vmeste s russkimi pervoprokhodtsami. Bering, Bellinsgauzen, Semenov-Tjan-Shanskij — rebenok uznaet mnozhestvo interesnogo o zhizni i otkrytijakh etikh i drugikh puteshestvennikov, reshaja ujmu golovolomok, prokhodja zaputannye labirinty i raz za razom otkryvaja dlja sebja novye zemli. Pomogite Semenu Dezhnevu postroit korabl, chtoby on smog issledovat severnyj Ledovityj okean. Uznajte, kuda uletajut poljarnye gusi i suschestvuet li zemlja Sannikova. Otpravljajtes v opasnoe puteshestvie s Ivanom Kruzenshternom, chtoby otkryt Antarktidu i obognut zemnoj shar! Chtoby preodolet vse prepjatstvija, vospolzujtes naklejkami. Kniga s naklejkami «Kto za tri morja khodil, ili Kuda otpravljalis russkie pervoprokhodtsy» vkhodit v kollektsiju «Sila znanij», kotoraja pomogaet roditeljam podderzhivat u detej ljuboznatelnost i privivat im ljubov k uchebe. V ee sozdanii prinimali uchastie veduschie eksperty doshkolnogo i shkolnogo obrazovanija, a takzhe praktikujuschie pedagogi. Clever — edinstvennoe detskoe izdatelstvo, kotoroe vkhodit v perechen izdatelstv uchebnoj literatury Minist…

Clever — edinstvennoe detskoe izdatelstvo, kotoroe vkhodit v perechen izdatelstv uchebnoj literatury Minist…

Мысы названные в честь русских путешественников. Русские первопроходцы

Самая большая страна собиралась веками. Первооткрывателями новых земель и морей были путешественники. Проложив путь в новое, таинственное, через непредсказуемые трудности и риски, они достигали цели. Я думаю, что эти люди, в личном плане, преодолев опасности и страдания экспедиций, совершили подвиг. О трёх из них, сделавших много для государства и науки, я хочу напомнить.

Великие русские путешественники

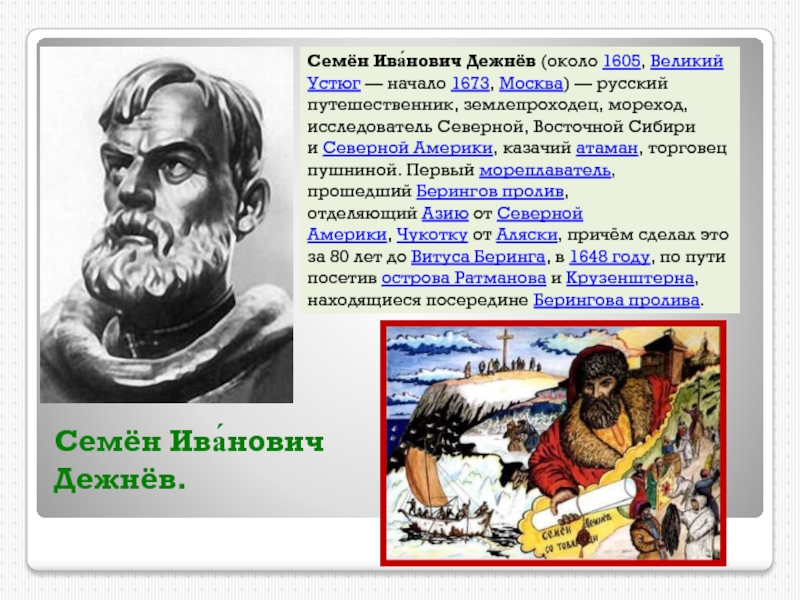

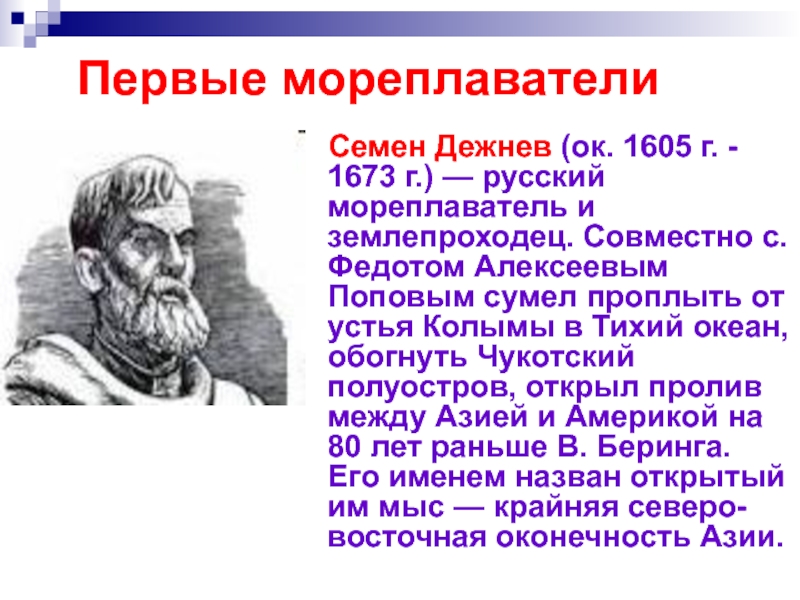

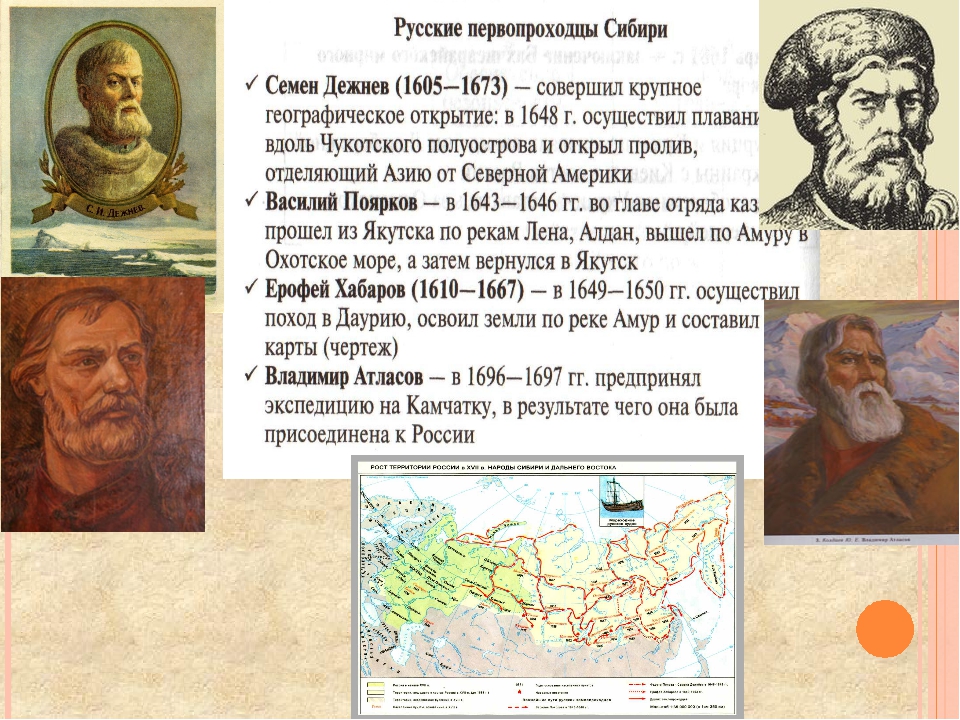

Дежнев Семен ИвановичСемён Дежнёв (1605-1673), устюжский казак, первый обогнул по морю самую восточную часть нашего Отечества и всей Евразии. Прошёл пролив между Азией и Америкой, открыл путь из Северного Ледовитого океана в Тихий.

Кстати, Дежнёв открыл этот пролив на 80 лет раньше Беринга, побывавшего лишь в южной его части.

Именем Дежнёва назван мыс, тот самый, рядом с которым проходит линия перемены дат.

После открытия пролива международная комиссия географов решила, что это место самое удобное для проведения такой линии на карте. И теперь новый день на Земле начинается на мысе Дежнёва. Заметьте, на 3 часа раньше, чем в Японии и на 12 раньше, чем в предместье Лондона – Гринвич, откуда начинается отсчёт всемирного времени. Не пора ли совместить нулевой меридиан с линией перемены дат? Тем более, что предложения такие от учёных поступают давно.

Пётр Петрович Семёнов-Тянь-ШанскийПётр Петрович Семёнов-Тянь-Шанский (1827-1914), ведущий учёный Русского Географического общества. Не кабинетный учёный. Он обладал нравом, который по достоинству могут оценить только альпинисты. В прямом смысле – покоритель горных вершин.

Среди европейцев первым проник в труднодоступные горы Центрального Тянь-Шаня. Открыл вершину Хан-Тенгри и громадные ледники на её склонах. В то время на Западе, с лёгкой руки немецкого учёного Гумбольдта, считали, что там извергаются гряды вулканов.

В то время на Западе, с лёгкой руки немецкого учёного Гумбольдта, считали, что там извергаются гряды вулканов.

Семёнов-Тянь-Шанский открыл истоки рек Нарына и Сарыджаз, по пути обнаружил, что река Чу, несмотря на мнение географов «международного сообщества», не вытекает из озера Иссык-Куль. Проник в верховья Сыр-Дарьи, которые до него тоже были не хожеными.

На вопрос, что открыл Семёнов-Тянь-Шанский, ответить очень легко. Он открыл Тянь-Шань научному миру, заодно предложив этому миру совершенно новый путь познания. Семёнов Тянь-Шанский первым начал изучать зависимость горного рельефа от его геологического строения. Взглядом геолога, ботаника и зоолога в одном лице он увидел природу в её живых родственных связях.

Так родилась русская самобытная географическая школа, которая опиралась на достоверность очевидца и отличалась разносторонностью, глубиной и цельностью.

Михаил Петрович ЛазаревМихаил Петрович Лазарев (1788-1851), русский адмирал. На корабле «Мирный».

В 1813 году Лазареву поручили наладить регулярное сообщение между Петербургом и Русской Америкой. В Русскую Америку входили области Аляски, Алеутских островов, а также русские фактории в штатах Британская Колумбия, Вашингтон, Орегон и Калифорния. Самая южная точка – Форт-Росс, в 80 км от Сан-Франциско. Места эти были уже исследованы и обжиты Россией (кстати, есть сведения, что одно из поселений на Аляске было основано спутниками Дежнёва в 17 веке). Лазарев совершил кругосветное путешествие. По пути, в Тихом океане он открыл новые острова, которые назвал в честь Суворова.

Где особенно чтят Лазарева, так это в Севастополе.

За плечами адмирала были не только кругосветные плавания, но и участие в битвах с противником, многократно превосходящим по числу кораблей. За то время, пока Лазарев командовал Черноморским флотом, были построены десятки новых кораблей, включая первый корабль с металлическим корпусом. Лазарев по-новому стал обучать моряков, в море, в обстановке приближенной к боевой.

Он заботился о Морской библиотеке в Севастополе, построил там Дом собраний и школу для детей моряков, начал строить адмиралтейство. Он же построил адмиралтейства в Новороссийске, Николаеве и Одессе.

В Севастополе на могиле и у памятника адмиралу Лазареву – всё время свежие цветы.

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите левый Ctrl+Enter .

Путешествия на Руси были обусловлены образом жизни наших предков, а также природно-климатическими факторами. Основным видом хозяйственной деятельности было земледелие, которое носило «подсечный» характер. Так как большие пространства занимали леса, необходимо было вырубать деревья, сжигать их и на этом месте возделывать землю. Такая земля служила не более двух-трех лет. Восстановление плодородия почвы наступало лишь через несколько десятков лет. Поэтому славянам приходилось осваивать новые пространства.

Морской коч XVI века. Рис. В.Дыгало и Н.Нарбекова

Как и у других народов, на Руси совершались путешествия с торговыми целями. Существовало несколько торговых путей.

Первый — путь по Днепру в Черное море, оттуда через Босфор и Дарданеллы в Мраморное, Эгейское и Адриатическое моря.

Второй – знаменитый торговый путь «из варяг в греки», соединяющий Черное и Балтийское моря.

Третий — Волжский торговый путь к Каспийскому морю.

Четвертый торговый путь шел из Новгорода и Киева на Волгу.

В 936 г. русские ладьи в составе византийского флота побывали с торговым визитом в Италии. В 961 г. подобный визит был нанесен на остров Крит. Первые письменные свидетельства о путешествиях на Руси дошли до нас в былинах и сказаниях. Например, былины о русских богатырях, о гусляре Садко и других странниках. Самым известным дошедшим до нас произведением, содержащим сведения о путешествиях на Руси, является «Повесть временных лет», написанная монахом Нестором. Большое место в былинах отводится «каликам-перехожим», так на Руси называли паломников.

Паломничество на Руси началось с 988 г., в связи с принятием христианства. После Иерусалима наиболее привлекательным городом для русских паломников был Константинополь, в котором с XI в. существовала русская община.

Самым известным путешествием XIV в. является путешествие тверского купца Афанасия Никитина. Летом 1466 г. купцы из Твери решили отправиться торговать на берега Каспийского моря. Главой каравана из двух судов избрали купца Афанасия Никитина. Он с первых же дней путешествия стал вести дневник. Караван благополучно добрался до Нижнего Новгорода. Для того чтобы плыть дальше беспрепятственно по Волге, купцам пришлось присоединиться к каравану ширванского посольства во главе с Хасан-беком. Вместе с ним они миновали Казань, свободно проехали Орду, Сарай. Но в устье Волги на них напали татары астраханского хана. Здесь путешественники потеряли два судна, которые сели на мель. Татары разграбили эти суда и захватили в плен всех, кто там находился.

Уцелевшие два судна вышли в Каспийское море. В Каспийском море суда попали в шторм. Одно из судов было выброшено на берег близ города Тархы (ныне Махачкала). Жители побережья разграбили товар, а людей захватили в плен. Афанасий Никитин вместе с десятью оставшимися купцами на посольском судне добрался до Дербента. Там он провел почти год.

Афанасий Никитин не мог вернуться обратно с пустыми руками, так как, отправляясь торговать, он взял у других купцов товары в долг. Афанасию Никитину ничего не оставалось делать, кроме того, как идти дальше на юг. Он добрался до Баку, где устроился работать на одну из нефтяных скважин. Заработав необходимую сумму, в сентябре 1468 г. Афанасий Никитин отплыл в прикаспийскую персидскую область Мазандеран. Там он провел более восьми месяцев, затем, перейдя через Эльбрус, двинулся на юг. Маршрут его пролегал по караванному пути, объединявшему юго-восточное побережье Каспия с внутренними районами Персии.

Весной 1469 г. Афанасий Никитин дошел до Ормуза – большого порта при входе из Аравийского моря в Персидский залив, где пересекались торговые пути из Малой Азии, Египта, Индии и Китая. Афанасий Никитин пробыл здесь месяц. Он узнал, что главным товаром вывоза из Персии и Аравии в Индию были лошади. В Индии лошадей не разводили, так как они не выдерживали жаркого и влажного климата и быстро погибали. Тверской купец, вложив все свои средства, купил хорошего коня, чтобы затем в Индии выгодно продать.

Карта путешествия Афанасия Никитина

В апреле 1471 г., Афанасий Никитин под именем Хаджи Юсуфа отправился в Индию и в июне этого же года отправился в глубь Индии на восток, а оттуда на северо-запад в Джуннар (Джунейр). Там Афанасий Никитин провел два месяца, в ожидании, когда просохнут дороги после сезона дождей. Всюду Афанасий Никитин водил за собой коня, которого он никак не мог продать. Афанасий Никитин отправился в Алланд, где открывалась большая ярмарка. Но и там не удалось продать коня, так как на ярмарке собралось более двадцати тысяч коней. Через четыре месяца ему, наконец, удается выгодно продать коня.

Путешествуя по Индии, Афанасий Никитин вел наблюдения и записи. Проведя более трех лет в Индии, тверской купец пришел к заключению о бесперспективности торговли с Индией. Истомившись в Индии, Афанасий Никитин отправился в обратный путь, описанный им очень кратко.

В Каллуре Никитин провел пять месяцев, закупил драгоценных камней и направился в город Дабул (Довбыль), расположенный на западном побережье Индии. Там он сел на корабль, который шел через Аравийское море к берегам Эфиопии. От Эфиопии судно повернуло на северо-запад и, обогнув Аравийский полуостров, достигло Маската. Конечным пунктом плавания был Ормуз. Из Ормуза Афанасий Никитин дошел по уже знакомому пути к городу Рей. Дальше ему предстояло перейти через Эльбрус, чтобы попасть на южное побережье Каспийского моря.

Далее Афанасий Никитин переправился через Черное море и достиг Балаклавы, а затем Феодосии. Там Афанасий Никитин встретился с русскими купцами и весной 1475 г. по Днепру отправился на север. Он остановился в Киеве, пошел дальше, но, не дойдя до Смоленска, умер. Афанасий Никитин первым из русских людей описал Южную и Юго-Восточную Азию от Ирана до Китая. Он первым среди европейцев за 30 лет до Васко да Гамы достиг Индии. Путь его так и не был повторен.

В начале сентября 1581 г. отряд Ермака (около 600 человек) вышел из селения Кергедан (в настоящее время там находится Камское водохранилище). Затем в составе нескольких десятков кораблей казаки отплыли по реке Чусовой. После этого казаки переправились через Уральские горы и достигли реки Тагил, а затем реки Тура. Пройдя по этой реке около 100 километров, отряд Ермака встретил первое сопротивление в районе селения Епанчин-городок (ныне Туринск). Без труда преодолев сопротивление, корабли пошли дальше вниз по Туре. Но татары, бежавшие из-под Епанчина предупредили хана Кучума о приближении флотилии Ермака.

В октябре 1582 г. корабли Ермака достигли реки Иртыш и сделали стоянку в Тобольске. Оттуда казаки пошли вверх по Иртышу с целью захвата Искеры. Казаки обратили в бегство татар и Искер был взят, а Кучум бежал. Здесь казаки зазимовали. Зимой 1583 г. десятитысячное войско татар двинулось на Искер. Ермак не стал ждать осады, а внезапно атаковал колонну татар в 15 километрах к югу от Искеры. В результате тяжелого боя татарское войско отступило.

Весной Ермак отправил отряд атамана Богдана Брязги вниз по Иртышу с целью разведать путь на Обь. Идя вниз по Иртышу, флотилия Брязги достигла Белогория (место впадения Иртыша в Обь) и вернулась назад. Не дождавшись подкрепления ни зимой 1583 г., ни летом 1584 г., Ермак решил вернуться назад во владения Строгановых, следуя по течению реки Тавды. По реке Тавда Ермак подошел к столице Пелымского княжества городу Пелым- укрепленной крепости с гарнизоном более 700 воинов. Чтобы уберечь свою дружину, Ермак не стал штурмовать эту крепость и повернул назад в Искер.

К тому времени подошло подкрепление в составе 300 стрельцов во главе с воеводой Волховским. Воеводе Волховскому был дан приказ взять управление Сибирью в свои руки, а Ермака отправить в Москву. Приказ этот осуществить не удалось, так как воевода вскоре умер. Ермаку пришлось провести еще одну зиму в Искере.

С начала весны 1585 г. отряды хана Карачи целый месяц держали Искер в осаде, рассчитывая уморить оставшихся казаков голодом. Не имея возможности вступать в открытое противостояние, Ермак, под покровом ночи, с отрядом казаков пробрался в ставку Карачи и разгромил ее. Самому хану удалось избежать гибели, но его войска отошли от Искера.

Летом 1585 г. казаки предприняли поход в южные районы ханства, куда отступили отряды Карачи. После нескольких мелких столкновений с татарами Ермак достиг хорошо укрепленной крепости Кулары. Через пять дней безуспешного штурма казаки, оставив крепость, двинулись дальше к Ташатканскому городку, откуда Ермак ушел на Шиш-реку, где проходили рубежи Сибирского ханства. После этого казаки решили вернуться обратно в Искер.

В это время хан Кучум объединил свои силы с ханом Карачи и решил заманить отряд Ермака в западню. Когда казаки проходили мимо крепости Кулар, татары распространили слух о том, что в устье реки Вагай задержан караван из Бухары. Отряд Ермака поспешил на помощь каравану. В начале августа 1585 г. у города Вагай казаки остановились на ночлег и были атакованы многочисленными отрядами татар. С тяжелыми потерями казакам удалось вырваться из окружения и на кораблях добраться до Искера. Но в этом бою Ермак погиб. Лишившись атамана, остатки отряда вышли из Искера, спустились по Иртышу на Обь, а оттуда пошли печорским путем на родину. В Россию смогли вернулись 25% отряда.

Сибирский поход Ермака был предвестником многочисленных экспедиций. Через несколько лет русские войска взяли Пелым, покорили Пелымское княжество и разгромили остатки Сибирского ханства. Тогда были освоены маршруты с Вишеры на Лозьву, более удобные и легкие чем тагильский. Уральский хребет окончательно был покорен. В Сибирь двинулись землепроходцы, которых ждали новые открытия. Позже эти земли стали наполняться ратными людьми, промышленниками и крестьянами-переселенцами.

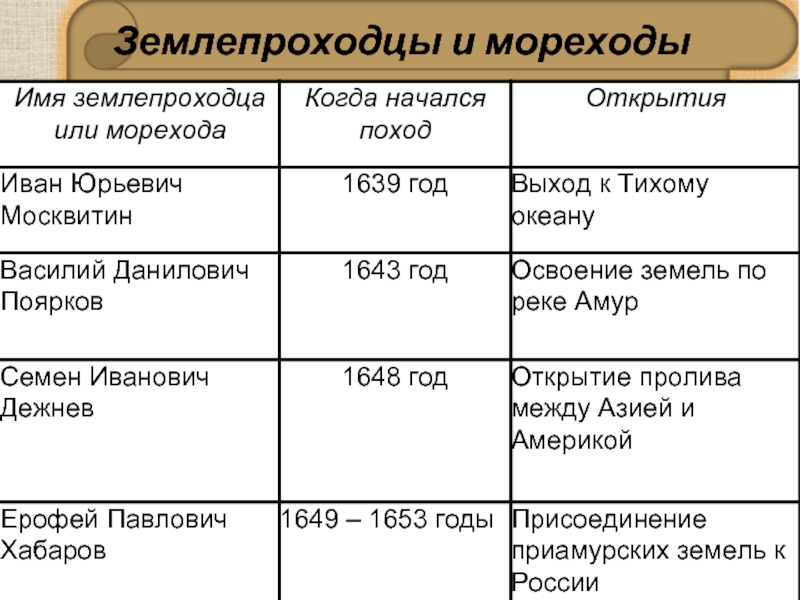

В 1610 г. Кондратий Курочкин первым обследовал фарватер нижнего Енисея от Туруханска до устья этой реки. Он установил, что Енисей впадает в Карское море. Продвигаясь на восток, в тайгу и тундру Восточной Сибири, русские землепроходцы открыли одну из крупнейших рек Азии – Лену. Из Якутска русские землепроходцы продвигались вверх по Лене, а затем по ее притокам – Олёкме и Витиму. Далее путешественники переходили через водораздельные хребты и достигали берегов Амура. Первым, кто проник в бассейн Амура, был Василий Данилович Поярков.

В июле 1643 г. была снаряжена экспедиция с целью выяснения природных богатств юго-восточной Сибири. Сначала Поярков по Лене дошел до реки Алдан, затем он поднялся по Алдану и рекам его бассейна – Учур и Гонам. Осенью Поярков с отрядом в 90 человек пошел на нартах и лыжах через Становой хребет и вышел к верховьям реки Брятны, впадающей в реку Зею. Через 10 дней отряд достиг левого притока Зеи. Там Поярков потребовал от дауров, чтобы они давали ясак русскому царю. Разграбив одно из селений, Поярков послал отряд из 50 казаков в другое селение. Но дауры, собрав конный отряд, разбили казаков.

В мае 1644 г. к Пояркову подошли люди, зимовавшие на реке Гонам. Экспедиция отправилась дальше. В конце июня 1644 г. отряд Пояркова вышел на Амур в районе устья Зеи. Часть отряда вместе с Поярковым решили двигаться вверх по Амуру, на реку Шилку – для поиска серебряных руд. Другая часть – отправилась на разведку вниз по Амуру. Через три дня разведчики вернулись, так как выяснили, что море далеко, а местное население враждебно. Через несколько месяцев экспедиция достигла устья Амура, и там устроили вторую зимовку.

В конце мая 1645 г., когда устье Амура освободилось ото льда, Поярков вышел в Амурский лиман, но не рискнул идти на юг, и повернул на север. Морское плавание на речных лодках продолжалось три месяца. Экспедиция продвигалась сначала вдоль материкового берега Сахалинского залива, а затем вышла в Охотское море.