§ 4. Античная цивилизация и варварский мир

§ 4. Античная цивилизация и варварский мир

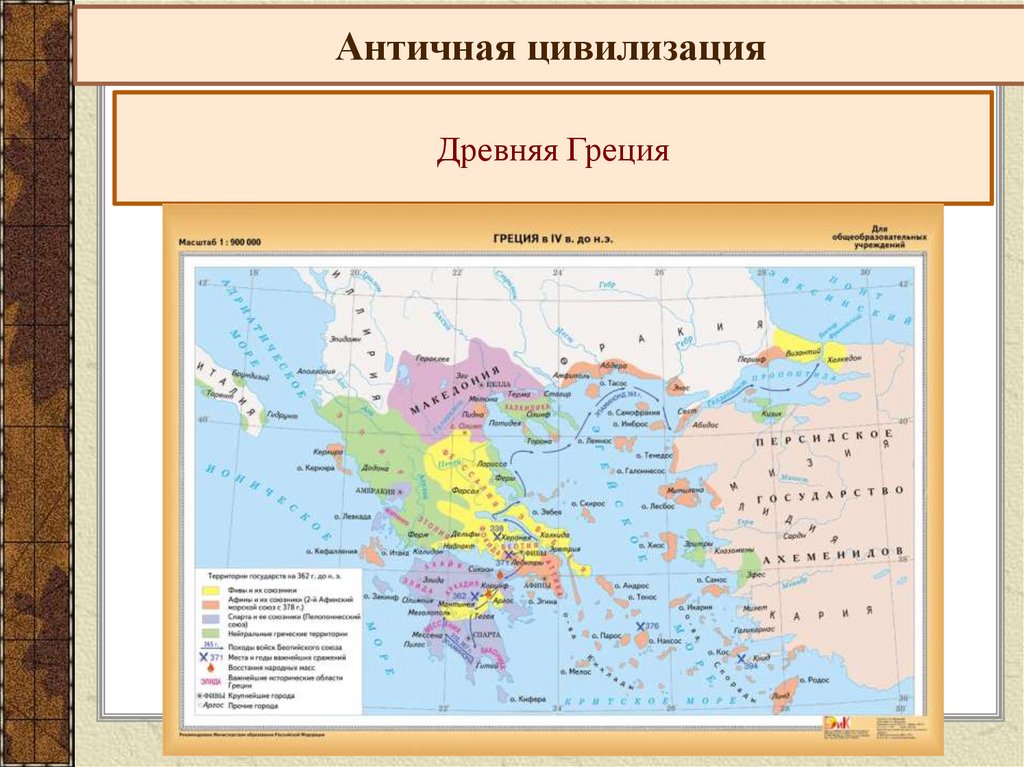

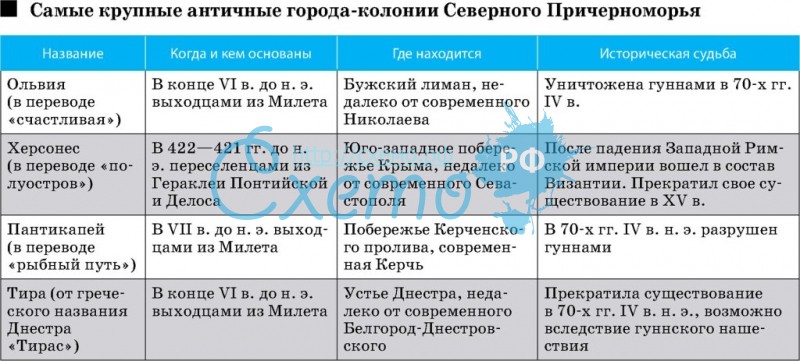

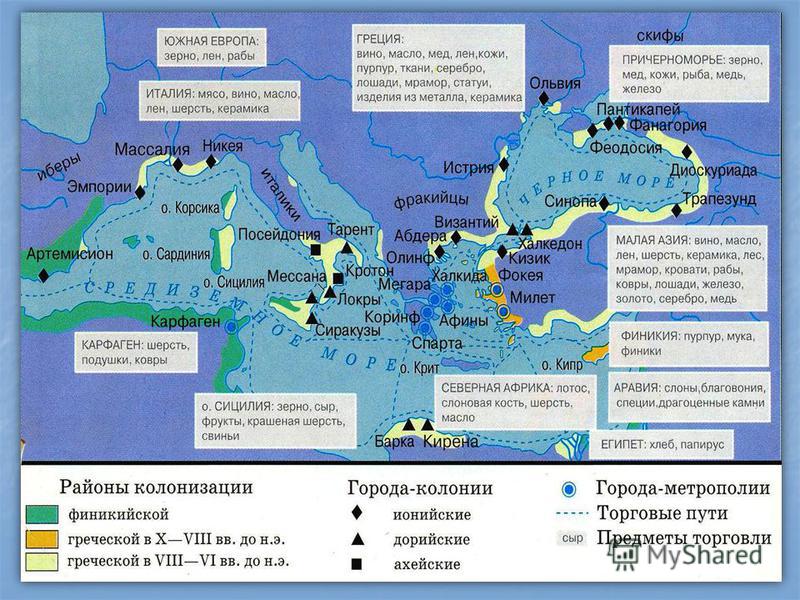

Античные города Северного Причерноморья. И в Европе, и в Азии развитые цивилизации, основанные на земледелии и передовых культурных достижениях, соседствовали с миром варваров. Древние греки и римляне считали варварами все остальные народы, особенно не имевшие государственности. Термин «варвар» в научной лексике (в отличие от бытовой лексики, где он обозначает человека отсталого, враждебного культуре) не является негативной характеристикой. На протяжении всей истории Древнего мира варварские народы наступали на перспективные для грабежа и расселения цивилизованные страны.

В свою очередь финикийцы, эллины, римляне основывали свои колонии на территориях, где жили варвары.

Уже в VI в. до н. э. древнегреческие колонии окаймляли всё побережье Чёрного моря. Колонии создавались не только как торговые факто?рии, но и как новые земледельческие и ремесленные поселения.

Леки?ф – фигурный сосуд в виде сфинкса. Конец V в. до н. э. Фанагория

до н. э. Фанагория

На Керченском полуострове и вокруг Херсонеса располагались усадьбы, где выращивались зерновые и виноград. До настоящего времени здесь сохранились каменные давильни для приготовления виноградного сусла (опрессованного сока) и глубокие рыбозасолочные ямы-цистерны. Усадьбы, зачастую хорошо укреплённые, отделялись друг от друга каменными оградами.

Города строились по древнегреческому образцу: с акро?полем, центральной площадью, главной улицей, пересекавшей город из конца в конец, храмами и общественными зданиями, амфитеатрами, те?рмами, рынками и ремесленными кварталами. Дома богатых горожан украшались мозаикой, росписью и скульптурами. На центральной площади выставлялись мраморные плиты с высеченными на них государственными постановлениями. В Херсонесе, как и в большинстве древнегреческих полисов, они начинались словами: «Постановили Совет и Народ…», так как верховная власть в полисе принадлежала городскому совету и народному собранию. Города Причерноморья копировали общее древнегреческое полисное устройство.

Быть гражданином полиса считалось большой честью. В свою очередь город ценил и отмечал заслуги граждан – особо отличившимся ставили статуи и мраморные плиты с перечислением занимаемых государственных должностей и деяний в пользу города. Каждое указание на заслугу вписывалось в рельефный лавровый венок на памятной плите.

Навершие в виде оленя. Скифский «звериный стиль». VII–III вв. до н. э.

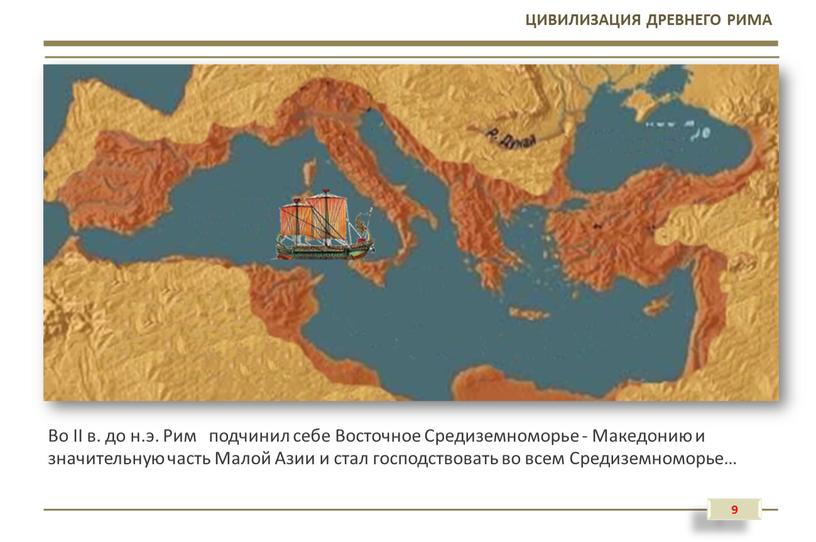

В середине I в. до н. э. античные города Причерноморья стали северо-восточной периферией Римской державы и просуществовали до III – IV вв., пав под ударами готов и гуннов. Некоторые из них были известны как крупные торгово-ремесленные центры и в эпоху Средневековья (Херсонес, Боспор на месте Пантикапея, Феодосия).

Кочевые общества: скифы, сарматы, хунну. Начавшие осваивать бассейн Чёрного моря греки переименовали его из первоначально названного Негостеприимным, в Гостеприимное море (Понт Эвкси?нский). Но были у греков для моря и его частей и другие названия – Киммери?йское, Скифское, Сарма?тское, отражавшие чередование народов, проживавших на его северных берегах.

С конца VIII – VII в. до н. э. в степной полосе Евразии начался исторический период, связанный с постепенным переходом от бронзового века к железному, первыми попытками греческой колонизации Северного Причерноморья, появлением там скифов и завершением формирования хозяйственно-культурного типа кочевого скотоводства. «Млекоедами» называл жителей этих мест Гомер. По сообщениям Геродота, скифы вытеснили из Северного Причерноморья своих предшественников – киммерийцев (Керченский пролив греки называли Боспором Киммерийским). Скифы были неутомимыми воинами и меткими лучниками. Не случайно попытка персидского царя Да?рия (правил в 522 – 486 до н. э.) вторгнуться в скифские земли окончилась позорной неудачей.

На найденных при раскопках курганов вазах и золотых пластинах, покрывавших колчаны, запечатлены скифы-воины. Воинами являлось всё мужское население.

Вооружение скифов состояло из короткого меча (акина?ка), составного лука и стрел с трёхгранными наконечниками, копья (длиной 2 м) и чека?на (боевого топорика с узким лезвием и молотовидным обушком).

Скифская нащитная бляха в виде оленя. VII в. до н. э.

С течением времени часть скифов перешла к оседло-земледельческому образу жизни, но большинство оставались кочевниками. У скифов, живших в условиях разложения первобытнообщинного строя, уже существовала родоплеменная знать. Богатые захоронения обнаружены в курганах Нижнего Поднепровья, Крыма, Прикубанья, Южного Урала, Алтая, Минуси?нской котловины. Обилие золотых украшений свидетельствует о стремлении знати подчеркнуть своё высокое положение, свою исключительность. Геродот рассказывал о скифских царях, власть которых передавалась по наследству, но скорее всего речь шла о вождях. Упоминал Геродот и о живших между Днепром и Доном царских скифах, которым остальные скифы платили дань. У царских скифов (что отражено в их названии) происходил переход от племенных объединений к государственным образованиям с наследственной царской властью.

Скифский ковёр с изображением всадника. V в. Пазырык. Алтай

Характерной чертой скифской культуры является «звериный стиль» в искусстве – изображения зверей, хищных птиц и грифо?нов (мифических крылатых существ с орлиной головой и туловищем льва), – получивший широкое распространение на территории от Дуная до верховьев Енисея (включая не только степную, но и частично лесостепную зону).

В III в. до н. э. началось продвижение из Заволжья на запад родственных скифам ираноязычных сарматских племён, которые вытеснили скифов с большей части Причерноморья, заняв территорию от Тобо?ла до Дуная. Скифам тем не менее удалось закрепиться в Нижнем Приднепровье и в степном Крыму, где Скифское царство просуществовало до второй половины III в. Его столицей был город, который греки называли Неаполь (близ совр. Симферополя). Крымские скифы испытали сильное влияние древнегреческой культуры. С течением времени они смешались с древними обитателями горного Крыма – таврами (в греческих источниках – тавроскифы).

Археологическая культура сарма?тов, переходивших в некоторых местах обитания к земледелию, испытала влияние предшествующих степных культур. В низовьях Дона и в Приазовье прослеживается смешение сарматов с местным населением – мео?тскими племенами. В Предкавказье обосновался выделившийся из среды сарматов ала?нский союз племён.

В низовьях Дона и в Приазовье прослеживается смешение сарматов с местным населением – мео?тскими племенами. В Предкавказье обосновался выделившийся из среды сарматов ала?нский союз племён.

Кочевой образ жизни (переносные войлочные жилища типа юрт, крытые кибитки и т. д.) создавал возможности для перемещения в степях огромных людских масс – не только отдельных племён, но и многолюдных племенных союзов. В борьбе за пастбища и скот закалялись тысячи воинов-всадников, которых можно было организовать для дальних походов. Переход к кочевому скотоводству был своего рода революцией в образе жизни степных народов, равнозначной появлению городов в центрах древних земледельческих цивилизаций. С началом кочевничества историю евразийских степей определяют передвижения воинственных всаднических племён и народов.

Поздняя Римская империя и варвары. С завоеванием Га?ллии и выходом к Дунаю Рим столкнулся с германскими племенами. Наступление на их земли сопровождалось то победами, то поражениями римлян. К концу I в. н. э. по реке Рейн окончательно определилась граница между римскими провинциями и территориями, которые занимали германцы. Несколько позже такой же пограничной рекой стал Дунай в его среднем и нижнем течении. Но ни пограничные укрепления, ни широкие полноводные реки не смогли обезопасить римские владения от непрекращающихся вторжений варваров.

К концу I в. н. э. по реке Рейн окончательно определилась граница между римскими провинциями и территориями, которые занимали германцы. Несколько позже такой же пограничной рекой стал Дунай в его среднем и нижнем течении. Но ни пограничные укрепления, ни широкие полноводные реки не смогли обезопасить римские владения от непрекращающихся вторжений варваров.

Сведения о жизни и быте германских племён содержатся в сочинениях римских авторов (историк Та?цит и др.). По их сообщениям и археологическим данным можно составить представление о жизни и общественном строе германцев, которые по уровню своего развития были близки к покорённым Римом кельтам Галлии, Испании, Британии.

В экономическом отношении родоплеменное общество германцев эпохи бронзы основывалось на земледельческом труде и скотоводстве. Взрослые мужчины занимались преимущественно скотоводством и охотой, вели войны. Важнейшие вопросы жизни племени решались на народных собраниях.

В социальной дифференциации большую роль играли принадлежность к знатному роду (например, старейшин) и личные (особенно воинские) заслуги.

В военизированной культуре древних германцев верховным богом считался О?дин (Во?дан) – покровитель живых и павших героев, а наибольших почестей удостаивались удачливые вожди. Не случайно применительно к таким обществам часто используется определение «военная демократия».

Особенно масштабные вторжения и наиболее глубокие проникновения варваров на территорию Римской империи происходили начиная с III в. Империя вынуждена была перейти от расширения своих границ к обороне. Для отражения варварских нападений необходимо было содержать огромную армию. В этот период меняется и сама армия. Если раньше каждый солдат вне зависимости от места рождения считал своей родиной Рим, то теперь он, являясь римским гражданином, тесно связывал себя по происхождению с той или иной провинцией – Галлией, Испанией, Македонией… Росли расходы на армию и управление огромной державой, а следовательно, и налоги. В провинциях участились выступления, направленные против центральной власти. Армия превращалась в социально-политическую силу.

Всё чаще власть в Риме захватывали «солдатские» императоры. Одним из таких императоров стал Диоклетиа?н(правил в 284 – 305), пришедший к власти в период социально-политического и экономического кризиса. Он провёл ряд реформ, временно укрепивших империю, в результате которых возникла новая политическая система, получившая название «домина?т» (от лат. «господство»). Она характеризовалась абсолютизацией и обожествлением императорской власти, централизацией и усилением бюрократического управления, снижением роли сохранившихся от республиканского времени должностей и учреждений, активным вмешательством государства в экономические и социальные отношения. Диоклетиан выбрал соправителей и разделил державу на четыре части. Увеличилось число провинций. Даже Италия была поделена на провинции, а резиденцией Диоклетиана стал малоазийский город Никоме?дия (совр. Измит в Турции). Таким образом было положено начало разделению Римской империи на части. В 330 г. победивший остальных соправителей Константин (правил в 306 – 337) перенёс столицу империи на восток, в Виза?нтий – город, который он назвал своим именем – Константинополь. В его правление завершилось превращение империи в военно-бюрократическое государство. Полисное самоуправление как основа античного общества всё больше ограничивалось, сводилось к минимуму.

В его правление завершилось превращение империи в военно-бюрократическое государство. Полисное самоуправление как основа античного общества всё больше ограничивалось, сводилось к минимуму.

Бляха с изображением германского воина. VI в.

Реформы Диоклетиана и Константина перестраивали социально-политическую и экономическую структуру империи, придавая ей новые черты, что сближало римское общество с наступающим средневековым европейским обществом. В 395 г. Римская империя окончательно распалась на две части – Западную и Восточную. Но жители обеих частей именовали себя римлянами (роме?ями).

С каждым десятилетием всё труднее становилось удерживать границы на Рейне и Дунае. Некоторые германские племена селились на римских землях на положении федератов (союзников, обязанных нести военную службу на пограничных территориях). Нередко они поворачивали оружие против прежних покровителей и опустошали римские провинции. Всё большую роль у германцев начинают играть военные вожди и военная знать.

В первой половине III в. го?ты – германские племена, мигрировавшие с берегов Балтийского моря на юг Восточной Европы, утвердились в Северном Причерноморье. На новых землях они возглавили сильное межплеменное объединение. Влияние причерноморских греческих городов, римских придунайских провинций и скифо-сарматского населения, а также принятие христианства ускорили общественное и культурное развитие готов. Они стали постоянной угрозой для восточных провинций империи.

Господство готов продолжалось до IV в., пока на юге Восточной Европы не появились ху?нну (гу?нны). Племенной союз, известный из китайских источников под названием «хунну», сложился в конце III в. до н. э. на территории современных Монголии и Забайкалья. С расширением подвластной территории хунну разделились на две части. Западные племена перекочевали сначала в южносибирские земли, а с течением времени достигли и причерноморских степей. Их появление в раннее Средневековье в Центральной Европе положило начало Великому переселению народов.

Под давлением гуннов готы перешли Дунай и обосновались на севере Балканского полуострова. Вслед за ними на римские территории начали переселяться и другие германские племена. В ходе военных конфликтов с варварами римская армия потерпела ряд поражений. Сначала готы, а затем вандалы захватывали и грабили Рим. В 476 г. один из военных вождей наёмников-варваров свергнул последнего западноримского императора и перенёс столицу в Раве?нну.

Взаимодействие древних цивилизаций и мира варваров. Варварские племена, совершавшие набеги на приграничные области Римской империи и Китая, в то же время имели с этими державами торговые и дипломатические отношения. Об этом свидетельствуют встречающиеся в скифских курганах Северного Причерноморья изделия (украшения, чернофигурные и краснолаковые сосуды), созданные ремесленниками Греции, малоазийских городов, Херсонеса и Боспора. В скифских курганах Пазыры?ка (Алтай) обнаружены шёлковые ткани из Китая, древнейший узорчатый ковёр и расписные ткани из Передней Азии. Северопричерноморские фи?булы (металлические застёжки для одежды) археологи находят на очень большой территории вплоть до Дагестана и Прикамья.

Северопричерноморские фи?булы (металлические застёжки для одежды) археологи находят на очень большой территории вплоть до Дагестана и Прикамья.

Оживлённая торговля шла вдоль Рейна и Дуная. Римские торговцы снабжали германцев предметами роскоши, оружием, солью, вином. Через земли многих племён пролегал «янтарный путь» от Балтийского побережья до Италии. В варварских обществах, особенно среди знати, постоянно увеличивался спрос на привозные изделия античных ремесленников.

С развитием экономических и военно-политических связей усиливались культурные, в том числе религиозные, заимствования. Они распространялись не односторонне – от высокой античной цивилизации к варварским обществам. Так, в культуру причерноморских греков внедрялись варварские представления и обычаи. В числе наиболее почитаемых в Херсонесе богов была и Дева – богиня таврского происхождения, покровительница города. В начале I тыс. н. э. усилилась «варваризация» античных причерноморских городов. В одежде их жителей появились варварские элементы (шерстяные штаны, мягкие полусапожки). В росписях боспорских склепов и скульптуре сказывалось влияние негреческого мира (сюжеты, детали изображений и др.).

В росписях боспорских склепов и скульптуре сказывалось влияние негреческого мира (сюжеты, детали изображений и др.).

Наибольшее влияние античная культура оказала на народы, вошедшие в состав Римской державы. Было романизировано (ассимилировано римлянами) кельтское население Северной Италии, Галлии и Испании и многоэтничное население придунайских провинций. Жители этих территорий начали использовать латинский язык и приняли римскую культуру. Теперь это были уже не галлы или ибе?ры, а галло– и иберо-римляне. В меньшей степени, но достаточно сильно римское влияние сказалось на германских племенах-федератах (особенно на готах).

* * *

На огромной территории от Рейна и Дуная до северных границ Китая сложилась контактная зона взаимодействия развитых цивилизаций и варварских народов. В Восточной Европе она была представлена античными городами, с одной стороны, и скифо-сарматским миром – с другой, в Западной – древнеримским миром, а также покорёнными (кельтскими, иллири?йскими и фраки?йскими) и отстоявшими свою независимость (германскими) народами. Экономические, культурные и военно-политические связи между древними государствами и жившими на их периферии народами ускоряли социально-экономическое и социокультурное развитие и способствовали созданию варварских государств.

Экономические, культурные и военно-политические связи между древними государствами и жившими на их периферии народами ускоряли социально-экономическое и социокультурное развитие и способствовали созданию варварских государств.

Вопросы и задания

1. Как развивались экономика и культура античных городов Северного Причерноморья? Приведите примеры.

2. Сравните политическое устройство Херсонеса и Боспора.

3. Используя интернет-ресурсы, подготовьте проект о жизни, военном искусстве и культуре скифов и сарматов.

4. Какие изменения происходили в племенном мире народов Европы и евразийских степей в течение первых веков нашей эры?

5. Покажите на карте 6 перечисленные в тексте данного параграфа племена.

6. Как складывались отношения между Римской империей и германскими племенами?

7. Обоснуйте своё мнение, в чём выражалось взаимодействие между древними цивилизациями и их варварским окружением?

8. Проанализируйте текст гражданской присяги, высеченной на беломраморной плите, которая была установлена на центральной площади Херсонеса, и сделайте собственные выводы о том, что его жители считали наивысшими гражданскими ценностями.

Проанализируйте текст гражданской присяги, высеченной на беломраморной плите, которая была установлена на центральной площади Херсонеса, и сделайте собственные выводы о том, что его жители считали наивысшими гражданскими ценностями.

«Клянусь Зевсом, Геей, Гелиосом, Девою, богами и богинями олимпийскими, героями, владеющими городом, территорией и укреплёнными пунктами херсонесцев. Я буду единомышлен относительно благосостояния и свободы государства и граждан и не предам Херсонеса, Керкинити?ды, Прекрасной Гавани и прочих укреплённых пунктов… ничего никому – ни эллину, ни варвару, но буду оберегать всё это для херсонесского народа. Я не буду ниспровергать демократии и не дозволю этого предающему и ниспровергающему… Я буду служить народу и советовать ему наилучшее и наиболее справедливое для государства и граждан… Я не буду давать или принимать дара во вред государству игражданам».

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Страница не найдена

В главном меню ты найдешь все разделы и страницы сайта. Например, обо всех мероприятиях можно узнать в разделе «События», а в «Главном штабе» находится вся официальная информация о Движении «ЮНАРМИЯ».

Для того чтобы зарегистрироваться на сайте или войти в личный кабинет, нажми на иконку с человечком, которую ты найдешь в правом верхнем углу экрана. Хочешь, чтобы на сайте сразу появлялась информация, которая относится к твоему региону? Нажми на иконку геолокации и дай нам знать о своем местоположении. Ты можешь воспользоваться поиском, кликнув на иконку лупы. Напечатай в поисковой строке ключевые слова и увидишь все страницы сайта, на которых они упоминаются.

В календаре событий найдется информация о каждом мероприятии, в котором принимают участие юнармейцы. Узнав о предстоящих событиях, ты сможешь точно спланировать свое время!

В разделе «Обучение» ты найдешь все, что позволит тебе провести время с интересом и пользой. Читай статьи, слушай познавательные подкасты и смотри видео, специально созданные нашими лучшими корреспондентами.

Тренируй внимательность и ловкость, соревнуйся с друзьями в онлайн-играх! В них можно играть прямо на нашем сайте, выбрав для себя самую подходящую. Моя любимая — «Юнармейские танки»!

Для тех, кто хочет блеснуть своими знаниями и смекалкой, мы постоянно готовим новые испытания в разделе «Тесты». Отвечай на вопросы и делись своими результатами с друзьями!

В «Библиотеке» мы собрали книги, которые должен прочитать каждый юнармеец! В наших подборках есть издания на любой вкус и возраст, уверен, что ты найдешь что-то интересное и для себя.

«Доска почета» говорит сама за себя — здесь ты познакомишься с юнармейцами, которые заслужили звание «самых-самых». Заслужить место на доске почета может каждый, в том числе и ты!

На странице «Аллея Памяти» мы рассказываем о тех, кто совершил настоящий подвиг, но кого с нами больше нет… ЮНАРМИЯ помнит о своих героях.

Страница конкурса «Минута славы» — это возможность для каждого юнармейца поделиться своими творческими способностями и талантами. Смотри видео с теми, кто уже участвует в конкурсе. Выбирай и оценивай самых лучших!

Будь в курсе всего, что происходит в ЮНАРМИИ! Все самое важное ты увидишь на главной странице сайта, а нажав кнопку «Все новости», — сможешь найти весь информационный архив.

Поздравляю, теперь ты знаешь, как пользоваться сайтом ЮНАРМИЯ! Если захочешь пройти инструктаж еще раз — просто кликни на мою иконку в правом нижнем углу твоего экрана.

Кто такой средневековый человек • Arzamas

Медиевист Олег Воскобойников о том, зачем святой откусил от руки Марии Магдалины, когда у средневекового человека появилось лицо и в чем грех мужа, любящего жену

Записала Татьяна Зарубина

Джотто. Фрагмент росписи капеллы Скровеньи. 1303–1305 годы © Wikimedia CommonsСредневековый человек — это в первую очередь верующий христианин. В широком смысле им может быть и житель Древней Руси, и византиец, и грек, и копт, и сириец. В узком смысле это житель Западной Европы, для которого вера говорит на латыни.

Когда он жил

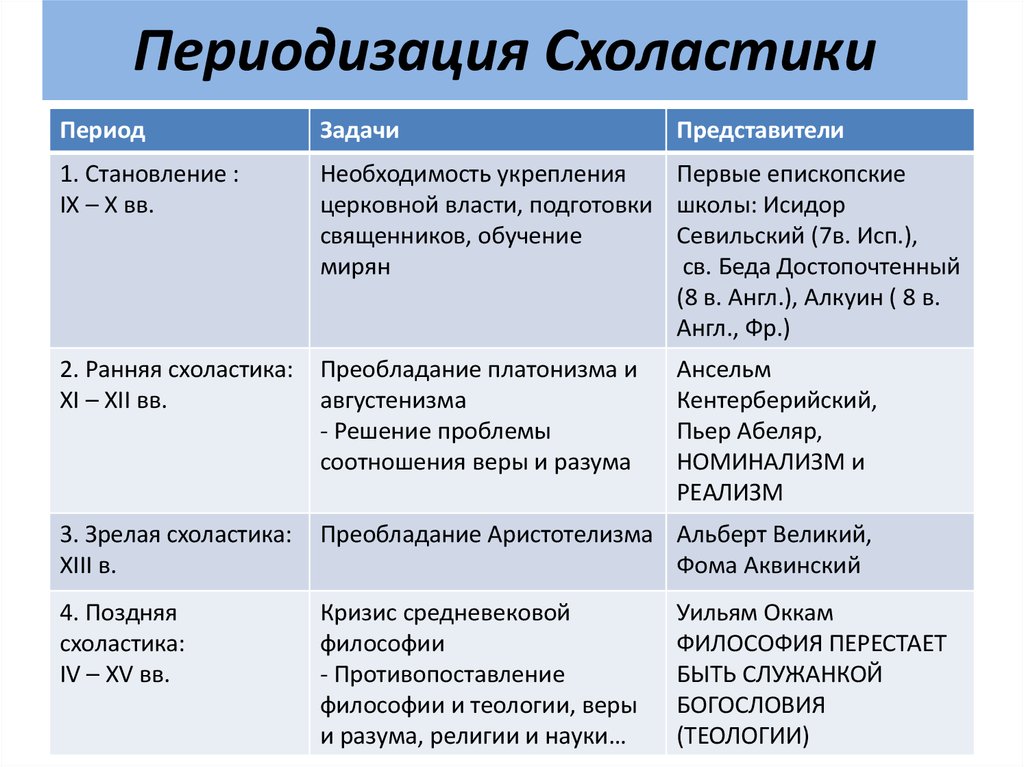

По учебникам Средневековье начинается с падения Римской империи. Но это не значит, что первый средневековый человек родился в 476 году. Процесс перестройки мышления и образного мира растянулся на столетия — начиная, думаю, с Христа. В какой-то степени средневековый человек — это условность: есть персонажи, в которых уже внутри средневековой цивилизации проявляется новый европейский тип сознания. Например, Петр Абеляр, живший в XII веке, в чем-то ближе к нам, чем к своим современникам, а в Пико делла Мирандола Джованни Пико делла Мирандола (1463–1494) — итальянский философ-гуманист, автор «Речи о достоинстве человека», трактата «О сущем и едином», «900 тезисов по диалектике, морали, физике, математике для публичного обсуждения» и проч., который считается идеальным ренессансным философом, очень много средневекового. Картины мира и эпохи, сменяя друг друга, одновременно переплетаются. Так же и в сознании средневекового человека переплетаются представления, объединяющие его и с нами, и с предшественниками, и в то же время эти представления во многом специфичны.

Например, Петр Абеляр, живший в XII веке, в чем-то ближе к нам, чем к своим современникам, а в Пико делла Мирандола Джованни Пико делла Мирандола (1463–1494) — итальянский философ-гуманист, автор «Речи о достоинстве человека», трактата «О сущем и едином», «900 тезисов по диалектике, морали, физике, математике для публичного обсуждения» и проч., который считается идеальным ренессансным философом, очень много средневекового. Картины мира и эпохи, сменяя друг друга, одновременно переплетаются. Так же и в сознании средневекового человека переплетаются представления, объединяющие его и с нами, и с предшественниками, и в то же время эти представления во многом специфичны.

Поиск Бога

Прежде всего, в сознании средневекового человека важнейшее место занимает Священное Писание. Для всего Средневековья Библия была книгой, в которой можно было найти ответы на все вопросы, но эти ответы никогда не были окончательными. Часто приходится слышать, что люди Средневековья жили по заранее заданным истинам. Это лишь отчасти верно: истина действительно заранее задана, но она недоступна и непонятна. В отличие от Ветхого Завета, где есть законодательные книги, Новый Завет не дает четких ответов ни на один вопрос, и весь смысл жизни человека заключается в том, чтобы искать эти ответы самому.

Это лишь отчасти верно: истина действительно заранее задана, но она недоступна и непонятна. В отличие от Ветхого Завета, где есть законодательные книги, Новый Завет не дает четких ответов ни на один вопрос, и весь смысл жизни человека заключается в том, чтобы искать эти ответы самому.

Конечно, мы говорим в первую очередь о мыслящем человеке, о том, например, кто пишет стихи, трактаты, фрески. Потому что именно по этим артефактам мы восстанавливаем их картину мира. И мы знаем, что они ищут Царство, и Царство это не от мира сего, оно — там. Но какое оно, никто не знает. Христос не говорит: делай так и так. Он рассказывает притчу, а дальше думай сам. В этом залог определенной свободы средневекового сознания, постоянного творческого поиска.

Святой Дени и Святой Пьят. Миниатюра из кодекса «Le livre d’images de madame Marie». Франция, около 1280–1290 годов © Bibliothèque nationale de FranceЖизнь человека

Люди Средневековья почти не умели заботиться о себе. Беременная жена Филиппа III Филипп III Смелый (1245–1285) — сын Людовика IX Святого, был провозглашен королем в Тунисе во время Восьмого крестового похода, после того как его отец умер от чумы. , короля Франции, умерла, упав с лошади. Кто догадался посадить ее беременную на лошадь?! А сын короля Англии Генриха I Генрих I (1068–1135) — младший сын Вильгельма Завоевателя, герцог Нормандии и король Англии Вильгельм Этелинг, единственный наследник, с пьяной командой вышел ночью 25 ноября 1120 года на лучшем корабле королевского флота в Ла Манш и утонул, разбившись о скалы. Страна на тридцать лет погрузилась в смуты, а отец в утешение получил написанное в стоических тонах красивое письмо Хильдеберта Лаварденского Хильдеберт Лаварденский (1056–1133) — поэт, богослов и проповедник.: мол не переживай, владея страной, умей совладать и со своей скорбью. Сомнительное утешение для политика.

Беременная жена Филиппа III Филипп III Смелый (1245–1285) — сын Людовика IX Святого, был провозглашен королем в Тунисе во время Восьмого крестового похода, после того как его отец умер от чумы. , короля Франции, умерла, упав с лошади. Кто догадался посадить ее беременную на лошадь?! А сын короля Англии Генриха I Генрих I (1068–1135) — младший сын Вильгельма Завоевателя, герцог Нормандии и король Англии Вильгельм Этелинг, единственный наследник, с пьяной командой вышел ночью 25 ноября 1120 года на лучшем корабле королевского флота в Ла Манш и утонул, разбившись о скалы. Страна на тридцать лет погрузилась в смуты, а отец в утешение получил написанное в стоических тонах красивое письмо Хильдеберта Лаварденского Хильдеберт Лаварденский (1056–1133) — поэт, богослов и проповедник.: мол не переживай, владея страной, умей совладать и со своей скорбью. Сомнительное утешение для политика.

Земная жизнь в те времена не ценилась, потому что ценилась другая жизнь. У абсолютного большинства средневековых людей неизвестна дата рождения: зачем записывать, если завтра умрет?

У абсолютного большинства средневековых людей неизвестна дата рождения: зачем записывать, если завтра умрет?

В Средневековье был только один идеал человека — святой, а святым может стать только человек, уже ушедший из жизни. Это очень важное понятие, объединяющее вечность и бегущее время. Еще недавно святой был среди нас, мы могли его видеть, а теперь он у трона Царя. Ты же, здесь и сейчас, можешь приложиться к мощам, смотреть на них, молиться им днем и ночью. Вечность оказывается буквально под боком, зрима и ощутима. Поэтому за мощами святых охотились, их крали и распиливали — в прямом смысле слова. Один из приближенных Людовика IX Людовик IX Святой (1214–1270) — король Франции, руководитель Седьмого и Восьмого крестовых походов. Жан Жуанвиль Жан Жуанвиль (1223–1317) — французский историк, биограф Людовика Святого., когда король умер и его канонизировали, добился того, чтобы для него лично у царственных останков отрезали палец.

Епископ Гуго Линкольнский Гуго Линкольнский (около 1135–1200) — французский монах–картезианец, епископ Линкольнской епархии, крупнейшей в Англии. ездил по разным монастырям, и монахи ему показывали свои главные святыни. Когда в одном монастыре ему принесли руку Марии Магдалины, епископ взял и откусил от кости два кусочка. Аббат и монахи сначала оторопели, потом закричали, но святой муж, судя по всему, не смутился: он-де «изъявил сугубое почтение святой, ведь и Тело Господне он принимает внутрь зубами и губами». Потом он сделал себе браслет, в котором хранил частицы мощей двенадцати разных святых. С этим браслетом его рука была уже не просто рукой, а мощным оружием. Позже он сам был причислен к лику святых.

ездил по разным монастырям, и монахи ему показывали свои главные святыни. Когда в одном монастыре ему принесли руку Марии Магдалины, епископ взял и откусил от кости два кусочка. Аббат и монахи сначала оторопели, потом закричали, но святой муж, судя по всему, не смутился: он-де «изъявил сугубое почтение святой, ведь и Тело Господне он принимает внутрь зубами и губами». Потом он сделал себе браслет, в котором хранил частицы мощей двенадцати разных святых. С этим браслетом его рука была уже не просто рукой, а мощным оружием. Позже он сам был причислен к лику святых.

Лицо и имя

С IV по XII век у человека словно нет лица. Конечно, люди различали друг друга по чертам лица, но всякий знал, что суд Божий нелицеприятен, на Страшном суде судится не облик, а поступки, душа человека. Поэтому индивидуального портрета в Средние века не было. Где-то с XII века глаза открылись: людям стала интересна каждая травинка, а вслед за травинкой изменилась и вся картина мира. Это возрождение, конечно, отразилось в искусстве: в XII–XIII веках скульптура обрела трехмерность, на лицах стали проявляться эмоции. В середине XIII века в скульптурах, сделанных для надгробий высоких церковных иерархов, начало появляться портретное сходство. Живописные и скульптурные портреты прежних государей, не говоря уже об особах менее значимых, в основном — дань условностям и канонам. Тем не менее один из заказчиков Джотто, купец Скровеньи Энрико Скровеньи — богатый падуанский купец, по заказу которого в начале XIV века была построена домовая церковь, расписанная Джотто, — капелла Скровеньи., уже известен нам по вполне реалистичным, индивидуализированным изображениям, как в его знаменитой падуанской капелле, так и в надгробии: сравнивая фреску и скульптуру, мы видим, как он постарел!

Это возрождение, конечно, отразилось в искусстве: в XII–XIII веках скульптура обрела трехмерность, на лицах стали проявляться эмоции. В середине XIII века в скульптурах, сделанных для надгробий высоких церковных иерархов, начало появляться портретное сходство. Живописные и скульптурные портреты прежних государей, не говоря уже об особах менее значимых, в основном — дань условностям и канонам. Тем не менее один из заказчиков Джотто, купец Скровеньи Энрико Скровеньи — богатый падуанский купец, по заказу которого в начале XIV века была построена домовая церковь, расписанная Джотто, — капелла Скровеньи., уже известен нам по вполне реалистичным, индивидуализированным изображениям, как в его знаменитой падуанской капелле, так и в надгробии: сравнивая фреску и скульптуру, мы видим, как он постарел!

Мы знаем, что Данте не носил бороды, хотя в «Божественной комедии» его облик не описывается, знаем о грузности и медлительности Фомы Аквинского, прозванного одноклассниками Сицилийским Быком. За этим прозвищем уже стоит внимание к внешнему облику человека. Также нам известно, что у Барбароссы Фридрих I Барбаросса (1122–1190) — император Священной Римской империи, один из руководителей Третьего крестового похода. была не только рыжая борода, но и красивые руки — кто-то это упомянул.

За этим прозвищем уже стоит внимание к внешнему облику человека. Также нам известно, что у Барбароссы Фридрих I Барбаросса (1122–1190) — император Священной Римской империи, один из руководителей Третьего крестового похода. была не только рыжая борода, но и красивые руки — кто-то это упомянул.

Индивидуальный голос человека, иногда считающийся принадлежностью культуры Нового времени, слышится и в Средние века, но слышится долгое время без имени. Голос есть, а имени нет. Произведение средневекового искусства — фреска, миниатюра, икона, даже мозаика, самое дорогое и престижное искусство на протяжении многих веков, — почти всегда анонимно. Для нас странно, что великий мастер не хочет оставить свое имя, но для них подписью служило само произведение. Ведь даже когда все сюжеты заданы, художник остается художником: все знали, как изобразить Благовещение, но хороший мастер всегда вносил в образ свои чувства. Люди знали имена хороших мастеров, но никому не приходило в голову их записывать. И вдруг где-то в XIII–XIV веках они обрели имена.

И вдруг где-то в XIII–XIV веках они обрели имена.

Отношение к греху

В Средневековье, конечно, существовали вещи, которые были запрещены и карались по закону. Но для Церкви главное было не наказание, а раскаяние.

Средневековый человек, как и мы, грешил. Все грешили и все исповедовались. Если ты церковный человек, ты не можешь быть безгрешен. Если тебе нечего сказать на исповеди, значит, с тобой что-то не так. Святой Франциск считал себя последним из грешников. В этом заключается неразрешимый конфликт христианина: с одной стороны, ты не должен грешить, но с другой, если ты вдруг решил, что безгрешен, значит, ты возгордился. Ты должен подражать безгрешному Христу, но в этом своем подражании ты не можешь переступить определенную грань. Ты не можешь сказать: я Христос. Или: я апостол. Это уже ересь.

Система грехов (какие прощаемые, какие непрощаемые, какие смертные, какие нет) постоянно видоизменялась, потому что об этом не прекращали думать. К XII веку появилась такая наука, как богословие, со своим инструментарием и со своими факультетами; одной из задач этой науки была как раз выработка четких ориентиров в этике.

Богатство

Для средневекового человека богатство было средством, а не целью, потому что богатство не в деньгах, а в том, чтобы вокруг тебя были люди — а для того чтобы они вокруг тебя были, ты должен раздавать и тратить свое богатство. Феодализм — это в первую очередь система человеческих взаимоотношений. Если ты стоишь выше на иерархической лестнице, ты должен быть «отцом» своим вассалам. Если ты вассал, ты должен любить своего господина фактически так же, как ты любишь отца или Царя Небесного.

Любовь

Как ни парадоксально, многое в Средние века делалось по расчету (не обязательно арифметическому), в том числе и браки. Браки по любви, известные историкам, — большая редкость. Скорее всего, так было не только среди знати, но и у крестьян, но про низшие сословия мы знаем гораздо меньше: там не было принято записывать, кто на ком женился. Но если знать рассчитывала выгоду, когда выдавала своих детей, то беднота, которая считала каждый грош, — тем более.

Браки по любви, известные историкам, — большая редкость. Скорее всего, так было не только среди знати, но и у крестьян, но про низшие сословия мы знаем гораздо меньше: там не было принято записывать, кто на ком женился. Но если знать рассчитывала выгоду, когда выдавала своих детей, то беднота, которая считала каждый грош, — тем более.

Петр Ломбардский, богослов XII века, писал, что муж, страстно любящий жену, прелюбодействует. Дело даже не в физической составляющей: просто если ты слишком отдаешься своему чувству в браке, ты прелюбодействуешь, потому что смысл брака не в том, чтобы привязываться к каким-либо земным отношениям. Конечно, такую точку зрения можно считать крайностью, но она оказалась влиятельной. Если же как бы посмотреть на нее изнутри, то она — оборотная сторона куртуазной любви: напомню, что куртуазной никогда не бывает любовь в браке, более того, она всегда предмет мечтания об обладании, но не само обладание.

Символизм

В любой книге о Cредневековье вы прочтете, что эта культура очень символична. На мой взгляд, так можно сказать о любой культуре. Но средневековый символизм был всегда единонаправленным: он так или иначе соотносится с христианской догмой или христианской историей, эту догму сформировавшей. Я имею в виду Священное Писание и Священное Предание, то есть историю святых. И даже если какой-то средневековый человек хочет построить для себя свой мир внутри средневекового мира — как, например, Гильом Аквитанский Гильом IX (1071–1126) — граф Пуатье, герцог Аквитании, первый известный трубадур., создатель нового типа поэзии, мира куртуазной любви и культа Прекрасной Дамы, — этот мир все равно выстраивается, соотносясь с системой ценностей Церкви, в чем-то подражая ей, в чем-то отвергая ее или даже пародируя.

У средневекового человека вообще очень своеобразный способ смотреть на мир. Его взгляд направлен сквозь вещи, за которыми он стремится увидеть некий миропорядок. Поэтому иногда может показаться, что он не видел окружающего мира, а если и видел, то sub specie aeternitatis — c точки зрения вечности, как отражение божественного замысла, являемого как в красоте проходящей мимо тебя Беатриче, так и в падающей с неба лягушке (иногда считалось, что они рождаются из дождя). Хорошим примером этому служит история, как святой Бернар Клервоский Бернар Клервоский (1091–1153) — французский богослов, мистик, возглавлял орден цистерцианцев. долго ехал по берегу Женевского озера, но был настолько погружен в раздумья, что не увидел его и с удивлением спрашивал потом у спутников, о каком озере они говорят.

Поэтому иногда может показаться, что он не видел окружающего мира, а если и видел, то sub specie aeternitatis — c точки зрения вечности, как отражение божественного замысла, являемого как в красоте проходящей мимо тебя Беатриче, так и в падающей с неба лягушке (иногда считалось, что они рождаются из дождя). Хорошим примером этому служит история, как святой Бернар Клервоский Бернар Клервоский (1091–1153) — французский богослов, мистик, возглавлял орден цистерцианцев. долго ехал по берегу Женевского озера, но был настолько погружен в раздумья, что не увидел его и с удивлением спрашивал потом у спутников, о каком озере они говорят.

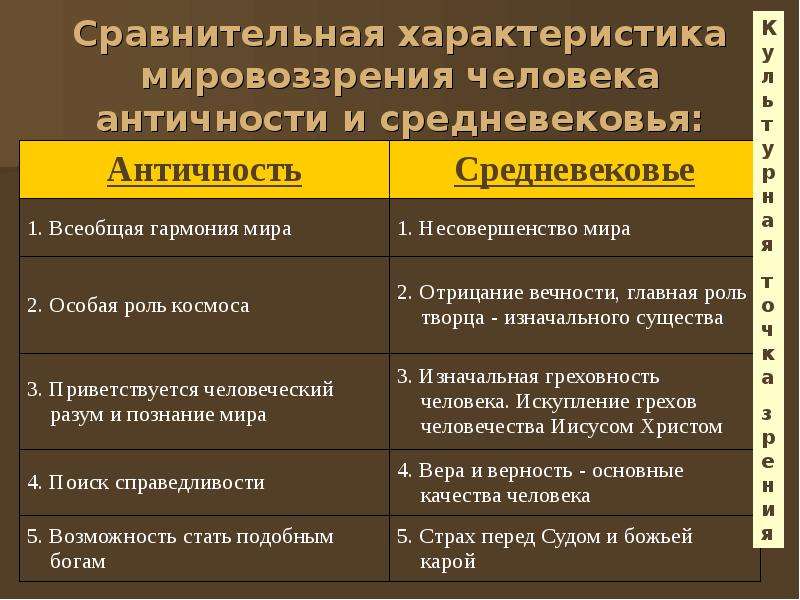

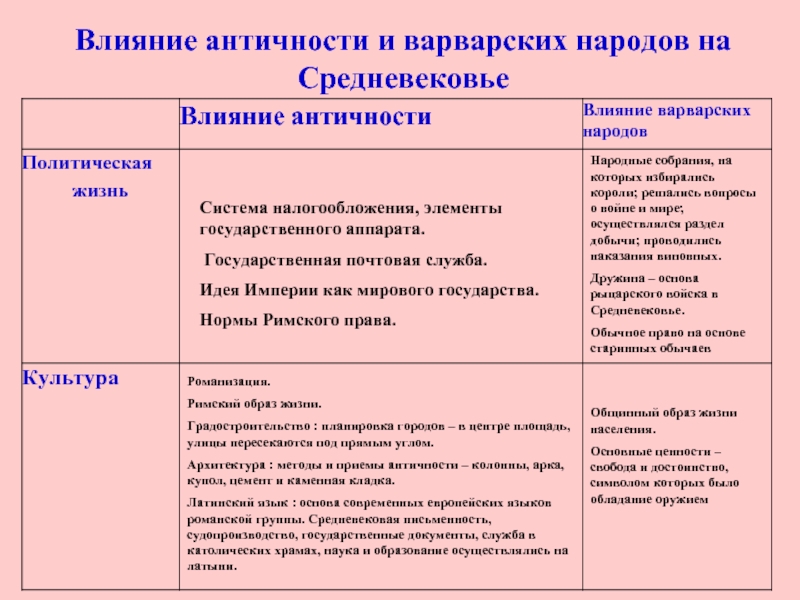

Античность и Средневековье

Считается, что варварское нашествие смело все достижения предшествующих цивилизаций с лица земли, но это не совсем так. Западноевропейская цивилизация унаследовала от Античности и христианскую веру, и целый ряд ценностей и представлений об Античности, христианству чуждой и враждебной, языческой. Более того, Средневековье говорило с Античностью на одном языке. Безусловно, многое было уничтожено и забыто (школы, политические институты, художественные приемы в искусстве и литературе), но образный мир средневекового христианства непосредственно связан с античным наследием благодаря разного рода энциклопедиям (сводам античного знания о мире — таким как, например, «Этимологии» св. Исидора Севильского Исидор Севильский (560–636) — архиепископ Севильи. Его «Этимологии» — это энциклопедия знаний из разных областей, почерпнутых в том числе из античных сочинений. Считается основателем средневекового энциклопедизма и покровителем интернета.) и аллегорическим трактатам и поэмам вроде «Бракосочетания Филологии и Меркурия» Марциана Капеллы Марциан Капелла (1-я половина V века) — античный писатель, автор энциклопедии «Бракосочетание Филологии и Меркурия», посвященной обзору семи свободных искусств и написанной на основе античных сочинений.. Сейчас подобные тексты мало кто читает, совсем мало тех, кто их любит, но тогда, на протяжении многих столетий, ими зачитывались.

Более того, Средневековье говорило с Античностью на одном языке. Безусловно, многое было уничтожено и забыто (школы, политические институты, художественные приемы в искусстве и литературе), но образный мир средневекового христианства непосредственно связан с античным наследием благодаря разного рода энциклопедиям (сводам античного знания о мире — таким как, например, «Этимологии» св. Исидора Севильского Исидор Севильский (560–636) — архиепископ Севильи. Его «Этимологии» — это энциклопедия знаний из разных областей, почерпнутых в том числе из античных сочинений. Считается основателем средневекового энциклопедизма и покровителем интернета.) и аллегорическим трактатам и поэмам вроде «Бракосочетания Филологии и Меркурия» Марциана Капеллы Марциан Капелла (1-я половина V века) — античный писатель, автор энциклопедии «Бракосочетание Филологии и Меркурия», посвященной обзору семи свободных искусств и написанной на основе античных сочинений.. Сейчас подобные тексты мало кто читает, совсем мало тех, кто их любит, но тогда, на протяжении многих столетий, ими зачитывались. Старые боги были спасены именно такого рода литературой и стоявшими за ней вкусами читающей публики.

Старые боги были спасены именно такого рода литературой и стоявшими за ней вкусами читающей публики.

Распад Золотой Орды и образование татарских ханств — Реальное время

Колонка историка Ильнура Миргалеева о распаде Золотой Орды и образовании татарских ханств

«Реальное время» продолжает публиковать статьи руководителя Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Ильнура Миргалеева. На сей раз историк рассказывает о распаде Золотой Орды и образовании татарских ханств.

«Происходил постепенный распад некогда могучего и обширного государства»

Из всех государств, созданных чингизидами, Улуг Орда (собственное название: Улуг Орда, Улуг Улус, Урда-и Муаззам, Великая Татария, — прим. авт.), которая вошла в историографию под названием Золотая Орда, имела политическое продолжение в Восточной Европе вплоть до конца XVIII века, когда ее прямой наследник — Улуг Орда в Крыму, известная в историографии как Крымское ханство, была присоединена к России. Татарские ханства являются прямыми продолжениями Улуса Джучи — Золотой Орды. Новые политические центры — татарские юрты — формировались не сразу и не как отдельные независимые государства. И Казань, и Крым, и Хаджи Тархан, и Тюмень в Сибири были претендентами на объединение всей территории бывшей Золотой Орды.

Татарские ханства являются прямыми продолжениями Улуса Джучи — Золотой Орды. Новые политические центры — татарские юрты — формировались не сразу и не как отдельные независимые государства. И Казань, и Крым, и Хаджи Тархан, и Тюмень в Сибири были претендентами на объединение всей территории бывшей Золотой Орды.

Период распада, который начался в конце XIV века, плавно перешел и в XV век. Новые политические центры постепенно «пускали корни» как столицы татарских юртов и вилаетов, и к середине XV века они уже вели вполне самостоятельную политику. Исследователи называют разные даты «начала» татарских ханств, однако все эти даты могут быть приняты только как условные точки отсчета. На самом деле происходил постепенный распад некогда могучего и обширного государства на несколько новых юртов-областей, и историю татарских ханств нужно рассматривать как продолжение истории Золотой Орды в конкретных регионах. Современные исследователи эти политические образования называют поздней Золотой Ордой или же постзолотоордынскими политическими образованиями.

Эмитентов, объявивших себя ханами, чеканивших монеты в разных областях поздней Золотой Орды и не признававших власть Сарая, исследователи рассматривают как претендентов, которые не планировали создавать новое государство, а стремились захватить Сарай и подчинить своей власти других таких же претендентов, порой своих родных братьев или же родственников из других линий Джучидов. Все они боролись за контроль над «Тахт Эли», т.е. за «Тронное» или «Престольное» владение — город Сарай на Нижней Волге. Обладание «Тахт Эли» делало одного из ханов «главным» среди претендентов, которые правили в своих юртах, продолжая собирать налоги, осуществлять гражданскую и военную власть, охранять свою часть общей границы. Иногда они затевали между собой войны, а иногда устанавливался статус-кво. Они также могли объединяться против кого-то из внутренних или внешних врагов. Так постепенно оформились татарские ханства со своими приоритетами в геополитике.

Фото wikipedia.org

«Одно из ханств по статусу всегда было «выше» остальных»

Процесс распада Золотой Орды продолжался достаточно долго, и она постепенно трансформировалась в самостоятельные юрты. Но одно из ханств по статусу всегда было «выше» остальных. Вначале это была Большая Орда, собственно сама Золотая Орда, но уже сильно усеченная другими татарскими политическими образованиями. Далее «Тахт Эли» перешел под контроль Хаджи Тархана и затем Крыма. Последний, хотя в дальнейшем непосредственно и не контролировал Нижнее Поволжье, но после разгрома Большой Орды объявил себя «Тахт Эли», это означало, что тронное владение принадлежит им. И с тех пор ханство с центром в Крыму называлось Улуг Ордой, т.е. Великой Ордой, а остальные татарские ханства назывались юртами или вилаетами. В историографию они вошли как Казанское, Крымское, Астраханское, Касимовские, Тюменское и Сибирское ханство, а также две Орды — это Большая Орда и Ногайская Орда. Название «Ногайская Орда» закрепилось за Мангытским юртом в силу того, что ее правителями были не ханы-чингизиды, а беки из «черной кости», потомки Идегея (Идику, Едигей).

Но одно из ханств по статусу всегда было «выше» остальных. Вначале это была Большая Орда, собственно сама Золотая Орда, но уже сильно усеченная другими татарскими политическими образованиями. Далее «Тахт Эли» перешел под контроль Хаджи Тархана и затем Крыма. Последний, хотя в дальнейшем непосредственно и не контролировал Нижнее Поволжье, но после разгрома Большой Орды объявил себя «Тахт Эли», это означало, что тронное владение принадлежит им. И с тех пор ханство с центром в Крыму называлось Улуг Ордой, т.е. Великой Ордой, а остальные татарские ханства назывались юртами или вилаетами. В историографию они вошли как Казанское, Крымское, Астраханское, Касимовские, Тюменское и Сибирское ханство, а также две Орды — это Большая Орда и Ногайская Орда. Название «Ногайская Орда» закрепилось за Мангытским юртом в силу того, что ее правителями были не ханы-чингизиды, а беки из «черной кости», потомки Идегея (Идику, Едигей).

Отдельно стоят Шибаниды-Шейбаниды (Шейбаниды от Мухаммада Шейбани, его род происходит от Шибанидов), которые откочевали из Западной Сибири в Мавераннахр и создали среднеазиатское государство Шейбанидов узбеков, захватив территорию бывшего чагатайского улуса. Осколок Шейбанидского ханства — Хорезмское государство — существовало до 1920 года и вошло в историографию как Хивинское ханство. Особняком стоит и новообразованное Казахское ханство, возникшее после того, как джучиды — правители Левого крыла — взяли под контроль бывшие чагатайские земли и возглавили моголов. Если так называемые узбеки (Шейбаниды) захватили оседлое население Средней Азии, то Казахское ханство было создано на основе объединения кочевников моголов-чагатайцев и кочевников Левого крыла Улуса Джучи.

Осколок Шейбанидского ханства — Хорезмское государство — существовало до 1920 года и вошло в историографию как Хивинское ханство. Особняком стоит и новообразованное Казахское ханство, возникшее после того, как джучиды — правители Левого крыла — взяли под контроль бывшие чагатайские земли и возглавили моголов. Если так называемые узбеки (Шейбаниды) захватили оседлое население Средней Азии, то Казахское ханство было создано на основе объединения кочевников моголов-чагатайцев и кочевников Левого крыла Улуса Джучи.

Татарские ханства продолжали золотоордынские традиции и представляли собой некую средневековую конфедерацию. Главным из них был обладатель «Тахт Эли» Улуг Улус — Большая Орда, а затем «Великая Орда Крыма и Дешт-и-Кыпчака» (официальное название Крымского ханства). На ступеньку ниже были те, которые в своих официальных документах именовали себя вилаетом, т.е. областью Великого государства. Вилаетами были: Вилаете Казань, Вилаете Тюмень (Туранский вилает), Вилаете Тура (Чимги-Тура в Западной Сибири). Политии, в которых не было постоянных династий или же правящие династии контролировались из других вилаетов, назывались юртами: Мангытский юрт (Ногайская Орда), Астраханский юрт и «Мещерский юрт» (Касимовское ханство). Термин «Касимовское ханство» является чисто историографическим изобретением и в источниках не встречается. В русских посольских книгах оно называется «Мещера», «Мещерский юрт» или же «Рязанский юрт», но только в посланиях от самих татар. Русские в своих посланиях писали «Мещерский городок», «Городок Мещера», а в договорных грамотах русских князей — «Царевичев Городок».

Политии, в которых не было постоянных династий или же правящие династии контролировались из других вилаетов, назывались юртами: Мангытский юрт (Ногайская Орда), Астраханский юрт и «Мещерский юрт» (Касимовское ханство). Термин «Касимовское ханство» является чисто историографическим изобретением и в источниках не встречается. В русских посольских книгах оно называется «Мещера», «Мещерский юрт» или же «Рязанский юрт», но только в посланиях от самих татар. Русские в своих посланиях писали «Мещерский городок», «Городок Мещера», а в договорных грамотах русских князей — «Царевичев Городок».

Лицевой летописный свод: «Стало известно, что некий царь по имени Темир-Аксак пришел из восточной страны, из Синий Орды, из Шамахейской земли и начал большую смуту в Орде и на Руси, затеяв множество войн, в которых одержал победы, бесчисленные полки одолел». Илл. runivers.ru

«Противоречия между татарскими правящими кланами также были сильны»

Как видим, хотя распад огромного государства и стал необратимым, но центростремительные силы долгое время были достаточно влиятельны. Еще в XVI веке Гиреями разрабатывались проекты по объединению всех татарских ханств. Даже после завоевания Московией Казанского и Астраханского ханств в Крыму и в Сибири вынашивались планы по освобождению татарских юртов из «русского плена».

Еще в XVI веке Гиреями разрабатывались проекты по объединению всех татарских ханств. Даже после завоевания Московией Казанского и Астраханского ханств в Крыму и в Сибири вынашивались планы по освобождению татарских юртов из «русского плена».

Но необходимо признать, что противоречия между татарскими правящими кланами также были сильны. Необратимый распад начался после разгрома и систематического разрушения Аксак Тимуром экономических центров Золотой Орды в 1395—1396 годах. А дальнейший упадок городов, торговли и в целом культурной и экономической жизни был связан с тем, что основные трассы торговых путей переместились на юг — в Среднюю Азию и Персию — на территорию империи Тимуридов. Во второй половине XV века Османская империя расширила свои владения на Балканах и блокировала венецианцам и генуэзцам торговлю в Черном море, тем самым ограничив основных участников черноморской торговли.

Золотая Орда напрягла все свои возможности и пыталась вернуть былую мощь. Во времена Шадибек-хана в начале XV в. татары смогли восстановить территориальную целостность своего государства. Многие города частично были восстановлены, но людские потери после нашествия эмира Тимура и голода 1395—1398 годов, вызванного грабежом и тотальным уничтожением населения армией Тимура и чумой, а также переселения в другие страны большого количества татар не дали относительно быстро стабилизировать ситуацию.

татары смогли восстановить территориальную целостность своего государства. Многие города частично были восстановлены, но людские потери после нашествия эмира Тимура и голода 1395—1398 годов, вызванного грабежом и тотальным уничтожением населения армией Тимура и чумой, а также переселения в другие страны большого количества татар не дали относительно быстро стабилизировать ситуацию.

После ухода Аксак Тимура на территории Золотой Орды образовались две основные политические группы, между которыми началась жестокая борьба за власть. Каждая партия татарских феодалов делала все, для того чтобы сохранить целостность страны. Первую партию возглавил Идегей с некоторыми представителями джучидов, а во второй находились сторонники Токтамыша во главе с сыновьями и другими родственниками, которые придерживались идеологии возрождения мощного централизованного государства с сильной властью хана.

Карта Московии, опубликованная Герберштейном в 1549 г. Илл. wikipedia.org

Борьба татарских феодалов в начале XV века затянулась. Если бы одна из сторон смогла утвердиться на всей территории Золотой Орды, то последующего распада основной территории, возможно, и не было бы. Именно борьба непримиримых группировок способствовала созданию независимых государственных объединений на территории Улуса Джучи. Государство начало распадаться на отдельные части со своими местными центрами.

Если бы одна из сторон смогла утвердиться на всей территории Золотой Орды, то последующего распада основной территории, возможно, и не было бы. Именно борьба непримиримых группировок способствовала созданию независимых государственных объединений на территории Улуса Джучи. Государство начало распадаться на отдельные части со своими местными центрами.

Усеченная Золотая Орда — Большая Орда — Улуг Улус теперь контролировала только центральные регионы. К 40-м годам XV века за Большой Ордой остались только земли между Волгой и Днепром. Причина, по которой в Золотой Орде процесс распада стал необратим, заключалась и в династических вопросах. Токтамыш-хан, пытавшийся закрепить правление за своей семьей, не устраивал остальных Тукайтимуридов и Шибанидов. Неджучидские кланы также стремились к власти. Хотя, например, влиятельнейшие Ширины в Крыму и поддержали династию Гиреев, но потомки Идегея, мангыты, в своем юрте политическую власть оставили за собой (Окончательно Мангытский юрт (Ногайская Орда) обособился в самостоятельное государственное объединение к концу XV в. , а столица Мангытского юрта Сарайчик находилась в низовьях Яика, — прим. авт.).

, а столица Мангытского юрта Сарайчик находилась в низовьях Яика, — прим. авт.).

Несмотря на наличие других претендентов на окраинах государства, власть сарайского хана еще признавалась на всей территории Золотой Орды. Так было до захвата Сарая Кучук Мухаммадом и изгнания им хана Улуг Мухаммада. Кучук Мухаммад был потомком хана Тимур-Кутлука, человека непопулярного из-за того, что именно он, вместе с Идегеем, привел в страну Аксак Тимура. Поэтому многие татарские кланы, не признавая его власть, постепенно создавали государственные образования в Крыму и в Среднем Поволжье. Можно утверждать, что приход Кучук Мухаммада к власти обострил династические противоречия среди джучидов и привел к образованию татарских ханств. Хотя, как мы уже выше писали, процесс этот не был быстрым и вначале никто не помышлял о создании новых государств.

Среди правителей Большой Орды самым активным правителем был Ахмат, ставший ханом в 1460 году. Ахмат считал себя правителем всех татар. Он начал свое царствование, отправив посольства к другим татарским ханам и князю московскому с требованием покорности. Программа Ахмат-хана состояла из двух главных пунктов: восстановление золотоордынского государства в прежних его границах и возвращение в активную международную жизнь. Для достижения этих целей он предпринял активные военно-политические действия против других татарских юртов и русского улуса. Но против него создаются Крымско-Московская и Ногайско-Сибирская коалиции.

Программа Ахмат-хана состояла из двух главных пунктов: восстановление золотоордынского государства в прежних его границах и возвращение в активную международную жизнь. Для достижения этих целей он предпринял активные военно-политические действия против других татарских юртов и русского улуса. Но против него создаются Крымско-Московская и Ногайско-Сибирская коалиции.

Стояние на Угре. 1480 г. Миниатюра из Лицевого летописного свода. XVI век. «А наши стрелами и пищалми многих побиша, а их стрелы межы наших падаху, и никогож уязвляху и отбиша их от берегу». Илл. wikipedia.org

«Датой прекращения существования Большой Орды можно принять 1502 год, но…»

После событий 1480 года, которые известны как «стояние на Угре», считается, что Москве удалось получить независимость от татарской власти. Но говорить о полной независимости еще не приходится, так как Крым, Казань и Астрахань как наследники Золотой Орды продолжали получать выход и в XVI веке. Крымское ханство до конца XVIII века Россию и «русские» территории Великого княжества Литовского (Украину) считало своей вотчиной. После 1480 года Москва вместо Большой Орды продолжала платить дань нескольким татарским ханствам. О полной независимости можно говорить только с середины XVI века.

После 1480 года Москва вместо Большой Орды продолжала платить дань нескольким татарским ханствам. О полной независимости можно говорить только с середины XVI века.

После «стояния на Угре» Ахмат отступил и вернулся в свою ставку на Северском Донце, но ему уже не суждено было продолжить борьбу: на него напали ногайцы в союзе с тюменским ханом Ибрагимом (Айбак/Ибак). Поскольку Ахмат не ожидал нападения, у него не осталось времени для организации сопротивления.

После гибели Ахмата его сыновья и племянники начали борьбу за власть, что еще больше усилило разобщенность в Большой Орде и заметно ее ослабило. После упадка Сарая столицей Большой Орды с 1481 года становится один из старинных татарских городов — Хаджи-Тархан. Борьба между потомками Махмуда (в 1465 году на Дону Хаджи-Гирей раз громил войска Махмуда и после этого Махмуд уступил трон своему брату Ахмату, а сам начал жить в Хаджи-Тархане, но не в качестве хана. Вопрос о его дальнейшей должности в историографии не решен, — прим. авт.) и Ахмата за верховную власть, конечно же, не способствовала продолжению осуществления программы Ахмат-хана. Тем не менее независимая Большая Орда просуществовала до завоевания основной части ее территории крымским ханом Менгли-Гиреем в мае 1502 года. После этого события она потеряла свои земли на западе и контролировала только Нижнее Поволжье, трансформировавшись в так называемое Астраханское ханство.

авт.) и Ахмата за верховную власть, конечно же, не способствовала продолжению осуществления программы Ахмат-хана. Тем не менее независимая Большая Орда просуществовала до завоевания основной части ее территории крымским ханом Менгли-Гиреем в мае 1502 года. После этого события она потеряла свои земли на западе и контролировала только Нижнее Поволжье, трансформировавшись в так называемое Астраханское ханство.

Конкретной датой прекращения существования Большой Орды можно принять 1502 год. Но вопрос этим не закрывается, так как после 1502 года Крымское ханство стало именовать себя Большой Ордой, тем самым заявляя, что среди татарских ханств именно оно является продолжением Золотой Орды (присуждение короны других государств было своеобразным предъявлением права на наследие завоеванного государства. В данном случае для Крыма было важно показать свое прямое продолжение от золотоордынского государства. Например, Московское государство после захвата татарских ханств, следуя именно такой логике, включало в официальное название своего государства названия завоеванных татарских юртов, — прим. авт.).

авт.).

Хотя после 1502 года Астрахань и находилась в основном в зависимости от Крымского ханства, в последующем при активном вмешательстве ногайцев, все же вернее будет считать именно Астраханское государство продолжением Большой и Золотой Орды. Илл. vokrugsveta.ru

Но вместе с тем, как бы Гиреи ни старались возвеличить себя, они правили ханством, которое отделилось от Улуса Джучи. Хотя после 1502 года Астрахань и находилась в основном в зависимости от Крымского ханства, в последующем при активном вмешательстве ногайцев, все же вернее будет считать именно Астраханское государство продолжением Большой и Золотой Орды, тем более что в будущем Крымское ханство продолжило свою политику в фарватере Османского государства (с 1478 года Крымское ханство официально стало вассалом Османской империи, — прим. авт.).

Казанское ханство было создано последним ханом Золотой Орды Улуг Мухаммадом из династии Тукайтимуридов и активных сторонников хана Токтамыша. Оно также являлось прямым наследником Золотой Орды. Часть золотоордынского государства при ханах Улуг Мухаммаде и его сыне Махмуде постепенно оформилась в Казанский вилает. Эти ханы себя еще считали «татарскими ханами», «татарскими царями», т.е. ханами Золотой Орды, и продолжали бороться за «Тахт Эли», но в итоге смогли оставить под своим контролем только Среднее Поволжье и Приуралье.

Часть золотоордынского государства при ханах Улуг Мухаммаде и его сыне Махмуде постепенно оформилась в Казанский вилает. Эти ханы себя еще считали «татарскими ханами», «татарскими царями», т.е. ханами Золотой Орды, и продолжали бороться за «Тахт Эли», но в итоге смогли оставить под своим контролем только Среднее Поволжье и Приуралье.

Золотоордынское государство постепенно трансформировалось в несколько ханств. В политическом плане растворившись в своих наследниках, оно просуществовало до Нового времени. Вместе с тем период поздней Золотой Орды можно назвать и периодом политической раздробленности, который переживался почти каждым государственным образованием эпохи средневековья. Однако для Золотой Орды этот период завершился не объединением земель и усилением централизованной власти, как это произошло со многими средневековыми государствами, а завоеванием ее территории Россией, которая и стала политической, территориальной и этнокультурной наследницей Золотой Орды.

Ильнур Миргалеев

Справка

Большая Орда в русских источниках означала, что из распадавшихся татарских Орд это самая главная Орда. Государство, его столица и центр продолжали существовать и в XV веке. Большая Орда существовала как продолжение Золотой Орды. Улуг Орда — это название Улуса Джучи в целом, а центр государства — Золотая Орда самими татарами именовалась «Тахт Эли» — т.е. Тронное или Престольное владение. Так как там после Улуг Мухаммада власть захватил Кучук Мухаммад, и сторонники Улуг Мухаммада, не признавая эту власть, начали укрепляться в Крыму и в Казани, с этого времени историю Золотой Орды заканчивают и начинают рассматривать историю Большой Орды.

Государство, его столица и центр продолжали существовать и в XV веке. Большая Орда существовала как продолжение Золотой Орды. Улуг Орда — это название Улуса Джучи в целом, а центр государства — Золотая Орда самими татарами именовалась «Тахт Эли» — т.е. Тронное или Престольное владение. Так как там после Улуг Мухаммада власть захватил Кучук Мухаммад, и сторонники Улуг Мухаммада, не признавая эту власть, начали укрепляться в Крыму и в Казани, с этого времени историю Золотой Орды заканчивают и начинают рассматривать историю Большой Орды.

Путешествия, торговля и исследования в средние века

Средневековые европейцы были очарованы землями, лежащими за пределами их континента. Жозефина Ливингстон рассматривает реальные и вымышленные путешествия исследователей и торговцев с помощью работ, в том числе «Книга Джона Мандевиля », «Путешествия Марко Поло » и средневековых карт.

С точки зрения 21-го века, в эпоху авиаперелетов и высокоскоростной связи, легко представить себе, что средневековые европейцы ничего не знали об окружающем мире.Люди даже используют прилагательное «средневековый», чтобы указать на кого-то, кто смотрит в прошлое, варварский или замкнутый в своих мыслях. Но средневековые европейцы на самом деле были глубоко заняты землями за пределами своих границ. Часто это взаимодействие было более творческим, чем буквальным, и происходило в текстах и картах, на которые больше влияла история литературы, чем личный опыт. Но исследователи и торговцы отправились в глобальное пространство гораздо дальше, чем предполагает наш стереотип, и из своих путешествий, как реальных, так и воображаемых, они вернули с собой культурные влияния.

‘Liber secretorum fidelium crucis’ Марино Санудо с картами Пьетро Весконте

Эта карта мира была составлена генуэзским мореплавателем Марино Санудо в ок. 1321.

1321.

Условия использования Public Domain

Роль художественной литературы и

Чудеса Востока Среди неевропейских земель, известных средневековым людям, Индия, вероятно, была самой важной.Европейцы получили большую часть своих знаний об Индийском субконтиненте из остатков греческих знаний, которые разрушились за столетия с конца классического периода, но сохранились в некоторых латинских трудах. Считалось, что земной рай существует в Индии или рядом с ней, на самом дальнем восточном краю мира. Особой популярностью пользовались рассказы об Александре Македонском, которые восходят к классическому периоду. Александр, лидер древнегреческого царства Македонии в 4 веке, прославился путешествием в Индию в погоне за властью и землями.Во многих рукописях описываются его сражения и приключения со сказочными существами.

Латинские источники давали средневековым писателям и картографам множество возможностей для описания регионов мира. Этот набор источников, которые не всегда совпадали друг с другом, означал, что новые средневековые писания легко смешивались с уже разнообразной культурой. Такие писатели, как Юлий Солинус в 3 веке, который опирался на произведения Плиния Старшего, поощряли идею о том, что Азия и Африка были очень жаркими местами, полными чудовищ и странных людей: людей без носов или с гигантскими ногами, чтобы их затенять. солнце или, например, с собачьими головами.Древнеанглийский «Чудеса Востока » — один из таких текстов, который опирается на эти идеи, а также на те, что можно найти в некоторых других латинских источниках. Сохранившийся в трех рукописях, в том числе в книге, содержащей Беовульф , этот текст описывает и иллюстрирует широкий спектр странных и волшебных людей и животных. Здесь вы найдете драконов, фениксов и других знакомых легендарных существ. Но в нем также присутствуют люди с «черной» кожей, а также другие замечательные люди, которые спят, свернувшись клубочком в своих огромных ушах.Взгляд средневековых европейцев на людей разных национальностей часто был связан с удивлением, страхом и выдумкой.

Но в нем также присутствуют люди с «черной» кожей, а также другие замечательные люди, которые спят, свернувшись клубочком в своих огромных ушах.Взгляд средневековых европейцев на людей разных национальностей часто был связан с удивлением, страхом и выдумкой.

Чудеса Востока

Чудеса Востока — это фантастический рассказ о землях за пределами Европы. Эта версия появляется в той же рукописи, которая также содержит англосаксонскую эпическую поэму Беовульф .

Просмотр изображений из этого элемента (10)Условия использования

Общественное достояние в большинстве стран, кроме Великобритании.

Средневековые рассказы о путешествиях: рассказы Марко Поло об Азии и

Книга Джона Мандевиля Хотя Джон Мандевиль, Марко Поло и Одорик из Порденоне писали рассказы о путешествиях, в которых утверждали, что лично видели ряд чудовищных народов, животных и культурные обычаи, подлинность этих утверждений варьировалась.

Марко Поло сделал , однако, свидетель многое из того, о чем он писал.В средневековый период семья Поло была одним из величайших европейских путешественников в Азии. Марко отправился в Китай как прямое следствие более раннего пребывания там его отца Никколо и дяди Маффео, которые отправились из Константинополя в 1260 году в рамках обычного торгового предприятия в Судак в Крыму. После этого они сопровождали караван, идущий по Волге, в Сарай, столицу Барка-хана, владыки западных монголов и внука Чингисхана. В 1262 году они застряли в этом регионе из-за войны.Пока они там выжидали, они получили просьбу об интервью от великого Хубилай-хана, никогда не встречавшего европейцев. Он поручил им отнести папе письмо с просьбой отправить в суд 100 образованных христиан в качестве миссионеров. Единственные два человека, назначенные для выполнения задания, отказались идти, поэтому вместо этого они взяли Марко, которому тогда было 17 лет. Он не вернулся в Венецию до 24 лет спустя.

В своей Книге чудес света , также известной как Путешествие Марко Поло , Марко описывает многие рынки, по которым он путешествовал, с точки зрения странности деловых обычаев, которые он видит, предполагая, что они необоснованны и трудно понять.Он обвиняет население браминов в суевериях относительно веры в то, что на бизнес-решения может влиять направление, с которого тарантулы входят в комнату. В один из самых интересных моментов он выражает восхищенное недоумение по поводу использования бумажных денег при ханском дворе. Марко Поло изображает себя своего рода образным обменным бюро , космополитическим венецианцем, внедрившимся в иностранный двор по своему собственному выбору.

В отличие от Марко Поло, средневековый «путешественник» Джон Мандевиль, как многие полагают, вообще никогда не существовал.В чрезвычайно популярном тексте «Книга Джона Мандевиля » писатель утверждает, что является английским рыцарем из Сент-Олбанса. Однако нет никаких доказательств того, что он действительно существовал. Его «книга» содержит утверждения о том, что Джон Мандевиль был солдатом армии великого хана и что он путешествовал по Востоку. Там, как говорится в книге, он встретил всевозможные чудовищные существа и странные люди, которых мы могли бы узнать из «Чудеса Востока ».Этот фальшивый рассказ о путешествии был настолько популярен, что Леонардо да Винчи и Христофор Колумб обращались к копиям, и его отсутствие аутентичности, похоже, не повлияло на восприятие текста. Он сохранился в виде ошеломляющих 300 рукописей и был переведен как минимум на десять языков.

Его «книга» содержит утверждения о том, что Джон Мандевиль был солдатом армии великого хана и что он путешествовал по Востоку. Там, как говорится в книге, он встретил всевозможные чудовищные существа и странные люди, которых мы могли бы узнать из «Чудеса Востока ».Этот фальшивый рассказ о путешествии был настолько популярен, что Леонардо да Винчи и Христофор Колумб обращались к копиям, и его отсутствие аутентичности, похоже, не повлияло на восприятие текста. Он сохранился в виде ошеломляющих 300 рукописей и был переведен как минимум на десять языков.

Путешествие Джона Мандевиля претендует на то, чтобы рассказать историю некоего Джона Мандевиля, рыцаря из Сент-Олбанса на юге Англии, который отправился в путешествие на Святую Землю, а затем в Азию и Африку в 1332 году.На самом деле Мандевиля никогда не существовало, и эта история представляет собой странное и фантастическое описание мира вдали от Европы.

Условия использования

Общественное достояние в большинстве стран, кроме Великобритании.

В жизни реальных средневековых людей глобальные путешествия обычно относились к категориям религиозного паломничества, войн (т.е. конфликты часто называют крестовыми походами) или междугородней торговлей. Примерно с 8 по 15 века венецианские торговцы фактически владели монополией на торговлю с Ближним Востоком и Азией. Материалы, в том числе шелк, травы, специи и наркотики, доставлялись из Южной Азии через Индийский океан на Ближний Восток, где торговцы перевозили их по суше в Европу. Тем временем западные европейцы вели серию войн против мусульманских стран, направленных на ограничение распространения ислама и силы его последователей.Эти европейские державы представляли свои войны как духовные конфликты: они посылали своих солдат, чтобы отвоевать Святую Землю у мусульман. В долгосрочной перспективе мусульманский контроль над бывшими христианскими землями, такими как Палестина и Сирия, оставался твердым.

В долгосрочной перспективе мусульманский контроль над бывшими христианскими землями, такими как Палестина и Сирия, оставался твердым.

Средневековое картографирование и

Mappa MundiЕсли средневековый человек хотел отправиться в долгое межконтинентальное путешествие, мы могли изначально ожидать, что он обратится к глобусу или карте мира. Но большинство средневековых карт мира, сохранившихся до наших дней, не были предназначены для путешествий; вместо этого они содержали информацию о мире духовного и творческого характера.Некоторые из самых крупных образцов вывешены в церквях для всеобщего обозрения, например, Херефорд Mappa Mundi , которую до сих пор можно найти в соборе этого города.

Есть несколько типов этих карт мира, которые ученые называют mappa mundi . Сохранилось около 1100 или около того, что намного меньше, чем средневековых литературных рукописей, которые у нас все еще есть. Средневековые карты имеют восток вверху, а не север, поэтому мы говорим, что карта ориентирована на ( ориенса — это латинское слово для востока ).

Большинство из mappa mundi являются версиями формы Ноахида, названной в честь Ноя в Ветхом Завете. Предположительно, каждый континент был основан после Великого Потопа тремя сыновьями Ноя — Симом, Иафетом и Хамом. Эти карты также известны как колесо, трехсторонняя форма или форма TO, так называемые, потому что очертания мира изображены внутри круга в форме буквы «O», которая разделена на три континента буквой «T», образованной водными путями Нил, Средиземное море и Дон.На многих из этих карт изображена только эта форма Т-О, без каких-либо дополнительных надписей или рисунков.

Условия использования Public Domain

Карта мира Ранульфа Хигдена

Эта карта датируется ок. 1400 фигурирует в мировой истории, написанной Ранульфом Хигденом (ум. 1364), монахом бенедиктинского аббатства Св.Вербург, Честер.

Просмотр изображений из этого элемента (1)Условия использования Public Domain

Затем есть Macrobian mappa mundi , названный в честь римского писателя Макробиуса, который делит мир на климатические зоны. Эти карты содержат меньше повествовательного содержания, чем другие типы средневековых карт, но их климатические зоны связаны с экологически детерминированными средневековыми теориями расы.Идея о том, что солнце «сжег» кожу эфиопов до коричневого цвета, например, выражена в древнеанглийском пересказе Исход .

Эти карты содержат меньше повествовательного содержания, чем другие типы средневековых карт, но их климатические зоны связаны с экологически детерминированными средневековыми теориями расы.Идея о том, что солнце «сжег» кожу эфиопов до коричневого цвета, например, выражена в древнеанглийском пересказе Исход .

Между тем, беат, или четырехсторонние карты, вовсе не круглые — они примерно прямоугольные и показывают путешествия, предпринятые Апостолами для евангелизации мира.

Схематическая карта мира

Это карта в форме T-O.Он появляется в работе начала VII века — «Этимологии » Исидора Севильского. Рукопись, которую вы можете увидеть здесь, была сделана в 11 веке.

Просмотр изображений из этого элемента (1)Условия использования

Общественное достояние в большинстве стран, кроме Великобритании.

Затем есть Macrobian mappa mundi , названный в честь римского писателя Макробиуса, который делит мир на климатические зоны.Эти карты содержат меньше повествовательного содержания, чем другие типы средневековых карт, но их климатические зоны связаны с экологически детерминированными средневековыми теориями расы. Идея о том, что солнце «сжег» кожу эфиопов до коричневого цвета, например, выражена в древнеанглийском пересказе Исход .

Между тем, беат, или четырехсторонние карты, вовсе не круглые — они примерно прямоугольные и показывают путешествия, предпринятые Апостолами для евангелизации мира.

Силосы Апокалипсис

Эта карта взята из знаменитого «Апокалипсиса Силоса», который был сделан в испанском монастыре Сан-Доминго-де-Силос в 1106 году.

Просмотр изображений из этого элемента (22)Условия использования Public Domain

Здесь также сохранилось несколько больших карт, которые мы называем «сложными» mappa mundi , включая карту, которая все еще висит в Херефордском соборе. Эти карты обычно примерно основаны на структуре T-O, но они полны рисунков, текстов и других деталей, которые делают их больше похожими на огромные повествовательные иллюстрации, чем на карты, которые мы узнали бы сегодня.

Эти карты обычно примерно основаны на структуре T-O, но они полны рисунков, текстов и других деталей, которые делают их больше похожими на огромные повествовательные иллюстрации, чем на карты, которые мы узнали бы сегодня.

Условия использования Общественное достояние

Хранится © Британская библиотека

В XIII веке ученый из Сент-Олбанс по имени Мэтью Пэрис создал карту совершенно другого типа.Сам он никогда не покидал Британию, но создал документ, показывающий маршрут из Лондона в Палестину. Его работа — это частично карта, частично духовный документ и частично описание пути. Это также гибрид иллюстрации и текста. Хотя в каком-то смысле книга — это путешествие для души, в ней также есть рисунки реальных мест и вещей, таких как замки, холмы и деревья.

Маршрутные карты Мэтью Пэрис из Лондона в Палестину

Несмотря на то, что никогда не был в Палестине, монах и историк Матфей Пэрис (ок. 1200–1260), создал маршрут из Лондона в Палестину.

1200–1260), создал маршрут из Лондона в Палестину.

Условия использования Public Domain

Ни одна из средневековых карт не помещает Европу в центр своего внимания. В «туристической» литературе средневековых писателей, таких как Джон Мандевиль, нет явного сравнения других культур с европейскими обычаями и образом жизни.Это не означает, что средневековые европейцы не были этноцентричными или европоцентричными. Но средневековые люди думали о себе в глобальном пространстве способом, который тонко, но важно отличался от нашего географического мышления. Влияние Библии и классической мысли было достаточно сильным, чтобы сформировать у средневекового человека представление о себе в мире. Граница между текстовой и географической мыслью о далеких местах на земле была проницаемой в средневековый период, и обширный мир во многом был частью жизней людей.

- По сценарию Жозефины Ливингстон

Доктор Джозефин Ливингстон — писатель по культуре персонала в New Republic .Ее докторская степень была в области средневековой литературы и постколониальных исследований, которую она получила в Нью-Йоркском университете в 2015 году. Ее диссертация была посвящена расе и ландшафту в позднесредневековой поэзии и картах. Она широко преподавала средневековую литературу в Нью-Йорке, но теперь сосредотачивается на культурной критике как на практике «альтернативного акта». Она до сих пор часто пишет о средневековье, особенно в контексте альтернативных правых.

| 041305 | Сравнительные сравнения: Древний Восток и Запад | |

| Вальтер Шайдель, Стэнфордский университет | ||

| Реферат — Чем хороша сравнительная история за? Это создает особые проблемы? В наше время ускоряя глобализацию, готовы ли мы принять новая междисциплинарная дисциплина, сравнительная классика? | ||

| 041304 | Сравнение древних миров: сравнительная история как сравнительное преимущество | |

| Вальтер Шайдель, Стэнфордский университет | ||

Реферат — Китайские историки

Греко-римский мир может и должен сделать значительный

вклад в эту область путем продвижения сравнительных

анализ древних цивилизаций востока и

Западная Евразия. | ||