1 октября (21 сентября) 1609 года началась героическая многолетняя оборона Смоленска от польско-литовских войск

Главная ⁄ Новости и события ⁄ 1 октября (21 сентября) 1609 года началась героическая многолетняя оборона Смоленска от польско-литовских войск

В 1609—1611 оборона Смоленска стала одним из важнейших событий Смутного времени в России, когда страну раздирали внутренние противоречия и иностранная интервенция. Предпосылки к осаде Нападение польского войска на Смоленск стало первым эпизодом русско-польской войны в Смутное время. Осаду города возглавил сам король Сигизмунд III. Монарх напал на Русь после череды авантюр польских магнатов. Еще в 1604 году на территории Речи Посполитой объявился самозванец, который выдавал себя за давно умершего царевича Дмитрия (сына Ивана Грозного). Этим человеком был Григорий Отрепьев — беглый монах, который решил стать царем, выдав себя за усопшего законного наследника престола. В это время в Москве правил Борис Годунов. Он не принадлежал к династии Рюриковичей. Кроме того, в годы его правления из-за неурожая начался массовый голод. Суеверные бедняки и голытьба обвиняли царя в своих несчастьях и только и ждали появления Лжедмитрия. Отрепьев заручился поддержкой польских дворян, в том числе семьи Мнишек. Аристократы дали ему денег, а большую часть войск самозванца составили казаки из приграничных польско-русских областей. В 1605 году Лжедмитрию, благодаря удачному стечению обстоятельств, удалось захватить власть в Москве. Он сделал поляков своими приближенными и раздал им ключевые посты в государстве. Это не понравилось прежней московской элите. Возник заговор, в ходе которого Лжедмитрий был убит, а поляки схвачены и посажены в темницы. Новым царем стал бывший боярин Василий Шуйский. осада смоленска Начало русско-польской войны Все это время король Сигизмунд сохранял нейтралитет. Однако арест многих польских дворян привел его в гнев. В то же время в России появился новый самозванец, который в историографии известен как Лжедмитрий II. К нему присоединились польские аристократы, незадолго до этого пережившие неудачное восстание против Сигизмунда.

Кроме того, в годы его правления из-за неурожая начался массовый голод. Суеверные бедняки и голытьба обвиняли царя в своих несчастьях и только и ждали появления Лжедмитрия. Отрепьев заручился поддержкой польских дворян, в том числе семьи Мнишек. Аристократы дали ему денег, а большую часть войск самозванца составили казаки из приграничных польско-русских областей. В 1605 году Лжедмитрию, благодаря удачному стечению обстоятельств, удалось захватить власть в Москве. Он сделал поляков своими приближенными и раздал им ключевые посты в государстве. Это не понравилось прежней московской элите. Возник заговор, в ходе которого Лжедмитрий был убит, а поляки схвачены и посажены в темницы. Новым царем стал бывший боярин Василий Шуйский. осада смоленска Начало русско-польской войны Все это время король Сигизмунд сохранял нейтралитет. Однако арест многих польских дворян привел его в гнев. В то же время в России появился новый самозванец, который в историографии известен как Лжедмитрий II. К нему присоединились польские аристократы, незадолго до этого пережившие неудачное восстание против Сигизмунда. Войско разбойников и авантюристов встало под Москвой и оборвало сообщение столицы с прочими городами внутри страны, а значит, и поступление в неё продуктов и прочих ресурсов. В городе начался голод. Шуйский согласился выпустить из темниц всех поляков. В то же время царь заключил союз со шведским королем, пообещав северному соседу несколько областей за помощь в борьбе против самозванца. Сигизмунд был заклятым врагом шведской короны. Он воспринял заключение союза между соседями как официальный повод к войне. Польский монарх надеялся, что ему быстро удастся взять Москву, потому что к этому времени Россия уже несколько лет находилась в состоянии хаоса. В 1609 году Сигизмунд официально объявил войну Шуйскому и с собственным войском выдвинулся к границе. 1609 1611 оборона смоленска Подготовка к осаде Так началась осада Смоленска. Этот город находился на пути из Польши в Москву и был главным «щитом» для столицы. К крепости подошло 20-тысячное польское войско. В это время в Смоленске был лишь небольшой 5-тысячный гарнизон, которым руководил воевода Михаил Шеин.

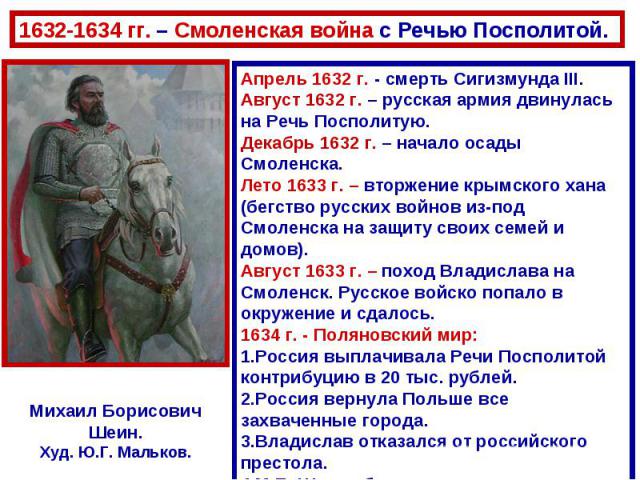

Войско разбойников и авантюристов встало под Москвой и оборвало сообщение столицы с прочими городами внутри страны, а значит, и поступление в неё продуктов и прочих ресурсов. В городе начался голод. Шуйский согласился выпустить из темниц всех поляков. В то же время царь заключил союз со шведским королем, пообещав северному соседу несколько областей за помощь в борьбе против самозванца. Сигизмунд был заклятым врагом шведской короны. Он воспринял заключение союза между соседями как официальный повод к войне. Польский монарх надеялся, что ему быстро удастся взять Москву, потому что к этому времени Россия уже несколько лет находилась в состоянии хаоса. В 1609 году Сигизмунд официально объявил войну Шуйскому и с собственным войском выдвинулся к границе. 1609 1611 оборона смоленска Подготовка к осаде Так началась осада Смоленска. Этот город находился на пути из Польши в Москву и был главным «щитом» для столицы. К крепости подошло 20-тысячное польское войско. В это время в Смоленске был лишь небольшой 5-тысячный гарнизон, которым руководил воевода Михаил Шеин. Накануне начала кампании, в январе 1609 года, Сигизмунд провел сейм в Варшаве, на котором предложил шляхте план, согласно которому, он хотел посадить на русский престол своего сына Владислава. Весной начались систематические набеги польских отрядов на приграничные городки Русского царства. Михаил Шеин, понимая, что скоро к Смоленску может подойти настоящая армия, заранее организовал строительство застав на подступах к городу. Положение крепости ухудшилось, когда летом все дороги на столицу оказались занятыми войсками Лжедмитрия. Поскольку его главный лагерь находился в подмосковном Тушино, его самого стали звать Тушинским вором, а его отряды — тушинцами. Осада поляками Смоленска могла закончиться очень быстро, если бы не оперативные действия Шеина. Он собрал всех пушкарей, стрельцов и боярских детей, которые находились поблизости. В августе воевода активно рассылал указы о наборе солдат из различных вотчин. Мирных крестьян учили обращаться с оружием, чтобы они также могли защитить родной город.

Накануне начала кампании, в январе 1609 года, Сигизмунд провел сейм в Варшаве, на котором предложил шляхте план, согласно которому, он хотел посадить на русский престол своего сына Владислава. Весной начались систематические набеги польских отрядов на приграничные городки Русского царства. Михаил Шеин, понимая, что скоро к Смоленску может подойти настоящая армия, заранее организовал строительство застав на подступах к городу. Положение крепости ухудшилось, когда летом все дороги на столицу оказались занятыми войсками Лжедмитрия. Поскольку его главный лагерь находился в подмосковном Тушино, его самого стали звать Тушинским вором, а его отряды — тушинцами. Осада поляками Смоленска могла закончиться очень быстро, если бы не оперативные действия Шеина. Он собрал всех пушкарей, стрельцов и боярских детей, которые находились поблизости. В августе воевода активно рассылал указы о наборе солдат из различных вотчин. Мирных крестьян учили обращаться с оружием, чтобы они также могли защитить родной город. Свой гарнизон воевода разделил на две части. Две тысячи человек оказались в осадном отряде, который должен был до конца защищать стены крепости. Остальная часть войска предназначалась для вылазок в лагерь неприятеля. Осадный гарнизон разделили на 38 одинаковых отрядов, каждый из которых должен был защищать по одной башне на крепостных стенах. Если вылазок не было, вторая часть войска присоединялась к осажденным и помогала на участках, где неприятель мог взять верх. Вот так протекала оборона Смоленска от поляков. Обстановка внутри лагеря отличалась суровой дисциплиной. Воеводе удалось мобилизовать все городские ресурсы. Мирные жители также помогали гарнизону. Они участвовали в регулярных патрулях вокруг стен. Служба велась по сменам, что позволяло в круглосуточном режиме следить за безопасностью на городских рубежах. Также остро встал вопрос о посаде. Это была часть города, находящаяся за пределами крепостных стен. Общее число дворов здесь доходило до 6 тысяч. Все они были сожжены, чтобы поляки не могли там обжиться.

Свой гарнизон воевода разделил на две части. Две тысячи человек оказались в осадном отряде, который должен был до конца защищать стены крепости. Остальная часть войска предназначалась для вылазок в лагерь неприятеля. Осадный гарнизон разделили на 38 одинаковых отрядов, каждый из которых должен был защищать по одной башне на крепостных стенах. Если вылазок не было, вторая часть войска присоединялась к осажденным и помогала на участках, где неприятель мог взять верх. Вот так протекала оборона Смоленска от поляков. Обстановка внутри лагеря отличалась суровой дисциплиной. Воеводе удалось мобилизовать все городские ресурсы. Мирные жители также помогали гарнизону. Они участвовали в регулярных патрулях вокруг стен. Служба велась по сменам, что позволяло в круглосуточном режиме следить за безопасностью на городских рубежах. Также остро встал вопрос о посаде. Это была часть города, находящаяся за пределами крепостных стен. Общее число дворов здесь доходило до 6 тысяч. Все они были сожжены, чтобы поляки не могли там обжиться. Население посада скрылось внутри крепостных стен, из-за чего в городе начались конфликты из-за жилья. В конце концов Шеин издал указ, согласно которому, владельцы недвижимости должны были безвозмездно впускать беспризорных. Денежная аренда была запрещена. Это позволило конфликтам стихнуть. Пока Русское царство страдало от набегов различных неприятелей, Смоленск деятельно готовился к обороне. русское царство Появление поляков у стен Смоленска Первые организованные польские отряды подошли к Смоленску 16 сентября 1609 года. Ими руководил военачальник Лев Сапега. Еще через три дня у стен оказались войска короля Сигизмунда III. Поначалу в неприятельской армии было 12 тысяч человек, но со временем эта цифра достигла отметки 22 тысячи. Несмотря на внушительные размеры, армия неприятеля обладала определенными недостатками. Она была рассчитана в основном на полевые сражения, поэтому необходимая для осады пехота и артиллерия практически отсутствовали. Большинство современных историков сходятся во мнении, что Сигизмунд вообще не собирался долго осаждать город, а надеялся получить ключи от него сразу по прибытии к воротам.

Население посада скрылось внутри крепостных стен, из-за чего в городе начались конфликты из-за жилья. В конце концов Шеин издал указ, согласно которому, владельцы недвижимости должны были безвозмездно впускать беспризорных. Денежная аренда была запрещена. Это позволило конфликтам стихнуть. Пока Русское царство страдало от набегов различных неприятелей, Смоленск деятельно готовился к обороне. русское царство Появление поляков у стен Смоленска Первые организованные польские отряды подошли к Смоленску 16 сентября 1609 года. Ими руководил военачальник Лев Сапега. Еще через три дня у стен оказались войска короля Сигизмунда III. Поначалу в неприятельской армии было 12 тысяч человек, но со временем эта цифра достигла отметки 22 тысячи. Несмотря на внушительные размеры, армия неприятеля обладала определенными недостатками. Она была рассчитана в основном на полевые сражения, поэтому необходимая для осады пехота и артиллерия практически отсутствовали. Большинство современных историков сходятся во мнении, что Сигизмунд вообще не собирался долго осаждать город, а надеялся получить ключи от него сразу по прибытии к воротам. Но его чаяниям не суждено было сбыться. Начало осады Смоленска ознаменовалось тем, что польские интервенты заняли площадь около двадцати квадратных километров вокруг города. Немногочисленные крестьяне, которые к тому времени еще жили в предместьях Смоленска, были лишены всех съестных припасов — их попросту изъяли для пропитания армии короля. Кроме того, сельские жители должны были поставлять продукты и в будущем. Это привело к тому, что большая часть местного населения попросту бежала в леса, лишь бы не сотрудничать с врагом. Когда польские войска наконец заняли свои позиции, к смоленскому воеводе отправился парламентер с требованием сдать город. Сведения о содержании ответа смолян разнятся. По одной из версий, осажденные жители вообще ничего не ответили, по другой — пообещали в следующий раз напоить поляков водой из Днепра (то есть утопить). осада поляками смоленска Первый штурм Длилась почти три года (1609—1611) оборона Смоленска. Примечательно, что поляки даже не составили осадного плана и поначалу не подвезли необходимую артиллерию.

Но его чаяниям не суждено было сбыться. Начало осады Смоленска ознаменовалось тем, что польские интервенты заняли площадь около двадцати квадратных километров вокруг города. Немногочисленные крестьяне, которые к тому времени еще жили в предместьях Смоленска, были лишены всех съестных припасов — их попросту изъяли для пропитания армии короля. Кроме того, сельские жители должны были поставлять продукты и в будущем. Это привело к тому, что большая часть местного населения попросту бежала в леса, лишь бы не сотрудничать с врагом. Когда польские войска наконец заняли свои позиции, к смоленскому воеводе отправился парламентер с требованием сдать город. Сведения о содержании ответа смолян разнятся. По одной из версий, осажденные жители вообще ничего не ответили, по другой — пообещали в следующий раз напоить поляков водой из Днепра (то есть утопить). осада поляками смоленска Первый штурм Длилась почти три года (1609—1611) оборона Смоленска. Примечательно, что поляки даже не составили осадного плана и поначалу не подвезли необходимую артиллерию. Эта безалаберность была связана с напрасными чаяниями Сигизмунда о быстрой сдаче города. Когда же его место занял полководец и гетман Станислав Жолкевский, то честно сообщил королю, что у войска недостаточно ресурсов, чтобы провести успешный сиюминутный штурм. Поэтому он предложил оставить Смоленск в блокаде, а основными силами двинуться на Москву. Сигизмунд, однако, с таким планом не согласился и приказал готовиться к штурму. Польские саперы попытались подорвать несколько ворот, однако им это не удалось, а все благодаря тому, что защитники города вовремя установили срубы, наполненные камнями и землей. Попытки эти производились днем, в то время как гарнизон внимательно следил за действиями врага. Следующее предприятие имело место ночью. Полякам все же удалось подорвать Аврамиевские ворота, однако никакой практической пользы это не принесло. Войскам не удалось пройти через пролом из-за плохой организации штурма и несвоевременно поданного сигнала о начале атаки, который был замечен гарнизоном.

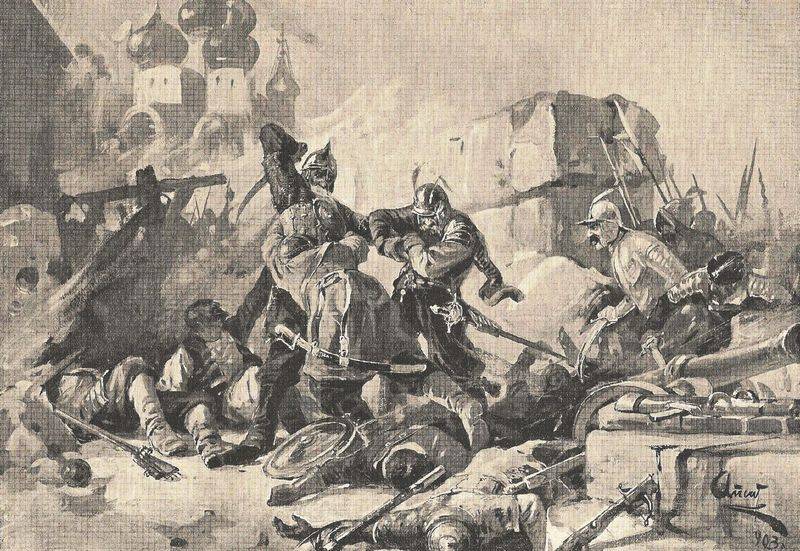

Эта безалаберность была связана с напрасными чаяниями Сигизмунда о быстрой сдаче города. Когда же его место занял полководец и гетман Станислав Жолкевский, то честно сообщил королю, что у войска недостаточно ресурсов, чтобы провести успешный сиюминутный штурм. Поэтому он предложил оставить Смоленск в блокаде, а основными силами двинуться на Москву. Сигизмунд, однако, с таким планом не согласился и приказал готовиться к штурму. Польские саперы попытались подорвать несколько ворот, однако им это не удалось, а все благодаря тому, что защитники города вовремя установили срубы, наполненные камнями и землей. Попытки эти производились днем, в то время как гарнизон внимательно следил за действиями врага. Следующее предприятие имело место ночью. Полякам все же удалось подорвать Аврамиевские ворота, однако никакой практической пользы это не принесло. Войскам не удалось пройти через пролом из-за плохой организации штурма и несвоевременно поданного сигнала о начале атаки, который был замечен гарнизоном. Сопротивление Смоленска оказалось неожиданностью для нападавших. По войскам открывали плотный огонь, который косил ряды поляков и литовцев. Причина больших потерь заключалась еще и в плотном построении штурмующих отрядов. Русские стрелки попадали по неприятелю почти каждый раз. Огневое превосходство защитников крепости позволяло им обстреливать даже королевский лагерь, который находился на значительном расстоянии от места непосредственного боя за ворота. После неудач на восточном фланге поляки решили перейти к наступлению на северном и западном участках крепостной стены. Самые кровопролитные бои развернулись около Пятницких и Днепровских ворот, где были убиты сотни воинов с обеих сторон. В этот критический момент Михаил Шеин блестяще применил тактику эффективного и мобильного задействования резерва, который появлялся там, где бой начинал оборачиваться в пользу неприятеля. Орудия малого калибра, которыми владели осаждающие в первые дни, не наносили заметного ущерба широким стенам смоленской крепости.

Сопротивление Смоленска оказалось неожиданностью для нападавших. По войскам открывали плотный огонь, который косил ряды поляков и литовцев. Причина больших потерь заключалась еще и в плотном построении штурмующих отрядов. Русские стрелки попадали по неприятелю почти каждый раз. Огневое превосходство защитников крепости позволяло им обстреливать даже королевский лагерь, который находился на значительном расстоянии от места непосредственного боя за ворота. После неудач на восточном фланге поляки решили перейти к наступлению на северном и западном участках крепостной стены. Самые кровопролитные бои развернулись около Пятницких и Днепровских ворот, где были убиты сотни воинов с обеих сторон. В этот критический момент Михаил Шеин блестяще применил тактику эффективного и мобильного задействования резерва, который появлялся там, где бой начинал оборачиваться в пользу неприятеля. Орудия малого калибра, которыми владели осаждающие в первые дни, не наносили заметного ущерба широким стенам смоленской крепости. Это приободряло защитников, которые видели бесполезность усилий врага. Переход к длительной осаде Первый неудачный штурм закончился 27 сентября 1609 года. Смутное время не помешало защитникам крепости сплотиться и успешно отражать удары противника. В начале октября к осаждающему войску присоединилось еще 10 тысяч человек из числа запорожских казаков. Начался новый этап осады. Теперь польские инженеры и саперы пытались разрушить неприятельские стены, прибегнув к хитрости. Интересно, что король нанял даже западных иностранных специалистов (в том числе немцев), которые успешно вели минную войну во время европейских конфликтов. Практика показала, что большая часть их усилий под Смоленском была напрасной. При этом Сигизмунд не задействовал армию в подготовке к штурму. Зато защитники Смоленска не сидели без дела. Гарнизон засыпал почти все ворота, сократив до минимума количество мест, где можно было бы проникнуть в город. Разведчики своевременно раскрывали очередные минные установки у стен и не давали полякам нанести вред укреплениям.

Это приободряло защитников, которые видели бесполезность усилий врага. Переход к длительной осаде Первый неудачный штурм закончился 27 сентября 1609 года. Смутное время не помешало защитникам крепости сплотиться и успешно отражать удары противника. В начале октября к осаждающему войску присоединилось еще 10 тысяч человек из числа запорожских казаков. Начался новый этап осады. Теперь польские инженеры и саперы пытались разрушить неприятельские стены, прибегнув к хитрости. Интересно, что король нанял даже западных иностранных специалистов (в том числе немцев), которые успешно вели минную войну во время европейских конфликтов. Практика показала, что большая часть их усилий под Смоленском была напрасной. При этом Сигизмунд не задействовал армию в подготовке к штурму. Зато защитники Смоленска не сидели без дела. Гарнизон засыпал почти все ворота, сократив до минимума количество мест, где можно было бы проникнуть в город. Разведчики своевременно раскрывали очередные минные установки у стен и не давали полякам нанести вред укреплениям. Со временем гарнизон выявил все уязвимые точки, через которые неприятель мог попасть внутрь. Там были организованы регулярные караулы. В таком режиме осада продолжалась несколько месяцев. Периодически смоляне организовывали вылазки, в ходе которых разрушали вражескую инфраструктуру, а также добывали воду. С наступлением зимы такие летучие отряды также отправлялись за дровами. Тем временем полководец Михаил Скопин-Шуйский наконец разблокировал Москву. После этого в тылу польского войска начались активные партизанские действия. Это рассредотачивало силы Сигизмунда и давало передышку осажденным. Однако, к несчастью для смолян, зима 1609—1610 гг. выдалась особенно суровой. Морозы ослабили гарнизон и оставили его практически без припасов. В городе начался голод. Когда Тушинский лагерь под Москвой пал, многие поляки, находившиеся в Подмосковье, перешли под командование Жолкевского и усилили давление на осажденный Смоленск. Весной в городе узнали о внезапной смерти Скопина-Шуйского, который для всех олицетворял надежду на победу над интервентами.

Со временем гарнизон выявил все уязвимые точки, через которые неприятель мог попасть внутрь. Там были организованы регулярные караулы. В таком режиме осада продолжалась несколько месяцев. Периодически смоляне организовывали вылазки, в ходе которых разрушали вражескую инфраструктуру, а также добывали воду. С наступлением зимы такие летучие отряды также отправлялись за дровами. Тем временем полководец Михаил Скопин-Шуйский наконец разблокировал Москву. После этого в тылу польского войска начались активные партизанские действия. Это рассредотачивало силы Сигизмунда и давало передышку осажденным. Однако, к несчастью для смолян, зима 1609—1610 гг. выдалась особенно суровой. Морозы ослабили гарнизон и оставили его практически без припасов. В городе начался голод. Когда Тушинский лагерь под Москвой пал, многие поляки, находившиеся в Подмосковье, перешли под командование Жолкевского и усилили давление на осажденный Смоленск. Весной в городе узнали о внезапной смерти Скопина-Шуйского, который для всех олицетворял надежду на победу над интервентами. Молодой полководец скончался в Москве, после того как был коварно отравлен боярами. Несмотря на это несчастье, царское войско все же выдвинулось из столицы, чтобы прогнать интервентов от стен осажденного города. Эта армия потерпела поражение в битве под Клушином 24 июня 1610 года. Победителем оказался все тот же Станислав Жолкевский, который специально покинул лагерь около Смоленска, чтобы дать генеральное сражение русско-шведскому войску. Но даже эти новости не лишили осажденных желания сражаться с оккупантами до конца. Тем же летом поляки наконец-то привезли полноценную артиллерию, представлявшую серьезную угрозу городским стенам. Осада Смоленска продолжилась. 18 июня около Грановитой башни пушкам удалось пробить значительную брешь. Сигизмунд отдал приказ о начале очередного штурма. Было предпринято три атаки, но все они, к удивлению короля, окончились неудачей. Смоляне буквально выбрасывали поляков из пролома. Воеводе Шеину в руководстве обороной помогал Петр Горчаков. михаил шеин Окончательная изоляция Смоленска Тем временем из Москвы пришли вести о том, что царь Василий Шуйский был свергнут в ходе боярского переворота.

Молодой полководец скончался в Москве, после того как был коварно отравлен боярами. Несмотря на это несчастье, царское войско все же выдвинулось из столицы, чтобы прогнать интервентов от стен осажденного города. Эта армия потерпела поражение в битве под Клушином 24 июня 1610 года. Победителем оказался все тот же Станислав Жолкевский, который специально покинул лагерь около Смоленска, чтобы дать генеральное сражение русско-шведскому войску. Но даже эти новости не лишили осажденных желания сражаться с оккупантами до конца. Тем же летом поляки наконец-то привезли полноценную артиллерию, представлявшую серьезную угрозу городским стенам. Осада Смоленска продолжилась. 18 июня около Грановитой башни пушкам удалось пробить значительную брешь. Сигизмунд отдал приказ о начале очередного штурма. Было предпринято три атаки, но все они, к удивлению короля, окончились неудачей. Смоляне буквально выбрасывали поляков из пролома. Воеводе Шеину в руководстве обороной помогал Петр Горчаков. михаил шеин Окончательная изоляция Смоленска Тем временем из Москвы пришли вести о том, что царь Василий Шуйский был свергнут в ходе боярского переворота. Новые правители Кремля оказались сторонниками польского короля. В историографии этот недолгий режим известен как Семибоярщина. В Смоленск пришел приказ сдать город Сигизмунду. Однако Михаил Шеин отказался подчиняться. Жители крепости единогласно поддержали его решение. Смута и политические перемены в Москве никак не отразились на настроении осажденных. После почти двух лет лишений люди привыкли к самым разным тяготам и ненавидели поляков. Сигизмунд, узнав об ослушании Шеина, дал смолянам срок в три дня, чтобы сдать город. В противном случае он обещал казнить всех. Тем временем смоляне провели подкоп к позициям поляков и подорвали их артиллерию. В результате Сигизмунду пришлось запрашивать новые пушки у себя на родине, которые доставляли к фронту боевых действий еще в течение двух месяцев. За это время осажденным жителям удалось перевести дух. Некоторые смоленские бояре засомневались в необходимости обороны из-за падения Москвы. Шеин пресекал эти предательские настроения. Кроме того, осенью стало известно об организации Первого народного ополчения, что только укрепило надежду защитников города на собственное спасение.

Новые правители Кремля оказались сторонниками польского короля. В историографии этот недолгий режим известен как Семибоярщина. В Смоленск пришел приказ сдать город Сигизмунду. Однако Михаил Шеин отказался подчиняться. Жители крепости единогласно поддержали его решение. Смута и политические перемены в Москве никак не отразились на настроении осажденных. После почти двух лет лишений люди привыкли к самым разным тяготам и ненавидели поляков. Сигизмунд, узнав об ослушании Шеина, дал смолянам срок в три дня, чтобы сдать город. В противном случае он обещал казнить всех. Тем временем смоляне провели подкоп к позициям поляков и подорвали их артиллерию. В результате Сигизмунду пришлось запрашивать новые пушки у себя на родине, которые доставляли к фронту боевых действий еще в течение двух месяцев. За это время осажденным жителям удалось перевести дух. Некоторые смоленские бояре засомневались в необходимости обороны из-за падения Москвы. Шеин пресекал эти предательские настроения. Кроме того, осенью стало известно об организации Первого народного ополчения, что только укрепило надежду защитников города на собственное спасение. Падение крепости Вторую осадную зиму пережили не многие. За прошедшие годы — 1609—1611 — оборона Смоленска окончательно обессилила жителей города. Зная об этом, поляки 3 июня предприняли новый штурм. Им удалось прорваться сквозь бреши в стенах. Защитники Смоленска отступили вглубь города и сражались с оккупантами на улицах. Захватчики устроили беспощадную резню. Среди них были и беспринципные наемники, которые жаждали крови. Большая группа местных жителей, в том числе женщины и дети, укрылась в Мономаховом соборе. Храмы часто становились последним приютом в осажденных городах тех времен. Под церковью находился пороховой склад. Он был взорван укрывшимися жителями. Взрывная волна разрушила храм, заодно похоронив и многих интервентов. смутное время Судьба Михаила Шеина и других пленников Так закончилась осада поляками Смоленска. Храбрый воевода Михаил Шеин, который на протяжении двух лет отбивался от королевской армии, заперся в одной из башен и сражался с поляками до последнего. Близкие, которые были рядом с ним, умоляли его сдаться, а не кончать жизнь самоубийством.

Падение крепости Вторую осадную зиму пережили не многие. За прошедшие годы — 1609—1611 — оборона Смоленска окончательно обессилила жителей города. Зная об этом, поляки 3 июня предприняли новый штурм. Им удалось прорваться сквозь бреши в стенах. Защитники Смоленска отступили вглубь города и сражались с оккупантами на улицах. Захватчики устроили беспощадную резню. Среди них были и беспринципные наемники, которые жаждали крови. Большая группа местных жителей, в том числе женщины и дети, укрылась в Мономаховом соборе. Храмы часто становились последним приютом в осажденных городах тех времен. Под церковью находился пороховой склад. Он был взорван укрывшимися жителями. Взрывная волна разрушила храм, заодно похоронив и многих интервентов. смутное время Судьба Михаила Шеина и других пленников Так закончилась осада поляками Смоленска. Храбрый воевода Михаил Шеин, который на протяжении двух лет отбивался от королевской армии, заперся в одной из башен и сражался с поляками до последнего. Близкие, которые были рядом с ним, умоляли его сдаться, а не кончать жизнь самоубийством. Наконец он послушал свою семью и сложил оружие. Воеводу привели к Сигизмунду. Король был взбешен двухлетней осадой, которая не только истощила армию, но и нанесла серьезный репутационный ущерб монарху. Погибли многие шляхтичи — цвет нации и опора трона. Именно Михаил Шеин стал причиной всего этого позора. Поэтому король отнесся к пленнику со всей жестокостью. Он приказал пытать воеводу, чтобы тот сдал всех своих сторонников. В довершение всего измученного Шеина отвезли в Польшу, где подвергали публичным унижениям, характерным для той эпохи: проводили строем через города, возили в открытой карете и т. д. Смоленский воевода, как и многие другие значимые противники польской власти в России оказался в длительном плену. Ему пришлось пережить еще одно испытание. Бывший царь Василий Шуйский, на чьей стороне выступили смоляне, был схвачен поляками после их появления в Москве. Свергнутый монарх также был отправлен на поклон к Сигизмунду. На унизительной встрече с королем присутствовал и Шеин. Когда польская интервенция в России окончилась провалом, и к власти в Москве пришел Михаил Романов, он первым делом хотел вызволить всех пленников, в том числе и смоленского воеводу.

Наконец он послушал свою семью и сложил оружие. Воеводу привели к Сигизмунду. Король был взбешен двухлетней осадой, которая не только истощила армию, но и нанесла серьезный репутационный ущерб монарху. Погибли многие шляхтичи — цвет нации и опора трона. Именно Михаил Шеин стал причиной всего этого позора. Поэтому король отнесся к пленнику со всей жестокостью. Он приказал пытать воеводу, чтобы тот сдал всех своих сторонников. В довершение всего измученного Шеина отвезли в Польшу, где подвергали публичным унижениям, характерным для той эпохи: проводили строем через города, возили в открытой карете и т. д. Смоленский воевода, как и многие другие значимые противники польской власти в России оказался в длительном плену. Ему пришлось пережить еще одно испытание. Бывший царь Василий Шуйский, на чьей стороне выступили смоляне, был схвачен поляками после их появления в Москве. Свергнутый монарх также был отправлен на поклон к Сигизмунду. На унизительной встрече с королем присутствовал и Шеин. Когда польская интервенция в России окончилась провалом, и к власти в Москве пришел Михаил Романов, он первым делом хотел вызволить всех пленников, в том числе и смоленского воеводу. Случилось это только в 1619 году, когда война между двумя странами наконец закончилась. Михаил Шеин вернулся на родину в качестве национального героя. С ним был и другой важный польский пленник — Федор Романов. Это был отец царя Михаила, который позже стал патриархом Московским. начало осады смоленска Значение обороны Несмотря на то что годы 1609—1611 (оборона Смоленска закончилась падением города) оказались печальными для истории Руси, победу польской армии можно назвать пирровой. Два с лишним года героического сопротивления жителей изолированного города послужили вдохновляющим примером для остальных русских людей, которые, казалось бы, были в стороне от войны. Смоленские события сплотили разрозненные силы в тылу. Так появилось Первое, а потом и Второе народное ополчение. Именно эти войска в конечном итоге освободили Москву от интервентов и создали предпосылки к восшествию Романовых на престол. Приход армии Сигизмунда к Смоленску и двухлетняя задержка под его стенами имели экономические последствия для Польши.

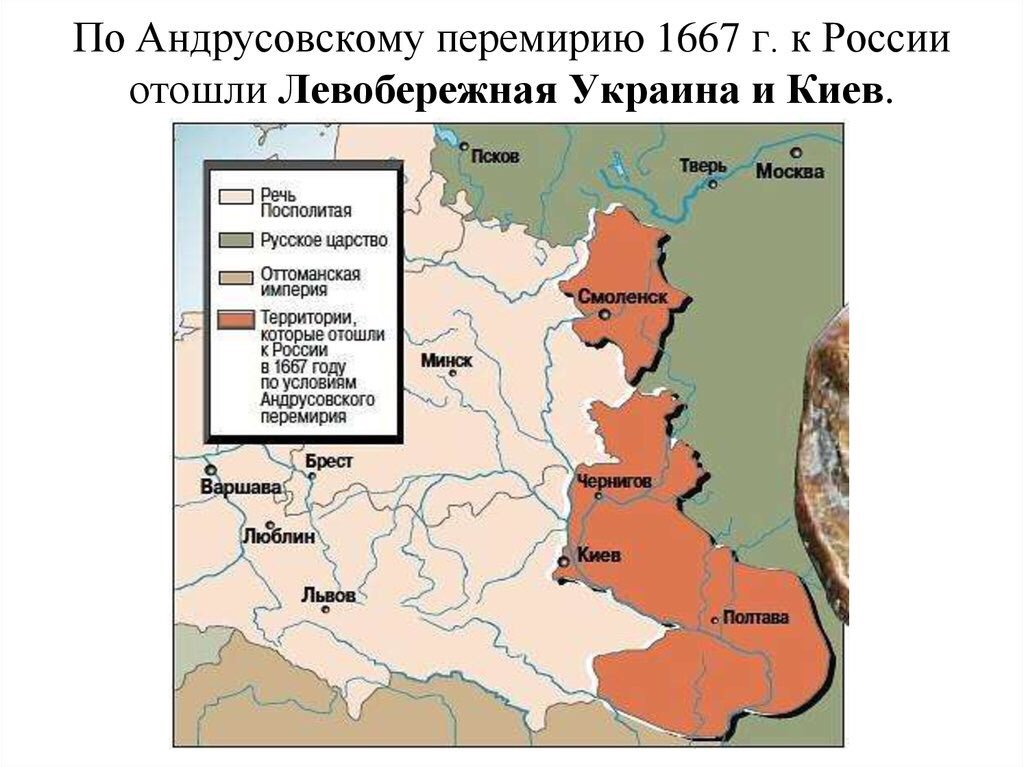

Случилось это только в 1619 году, когда война между двумя странами наконец закончилась. Михаил Шеин вернулся на родину в качестве национального героя. С ним был и другой важный польский пленник — Федор Романов. Это был отец царя Михаила, который позже стал патриархом Московским. начало осады смоленска Значение обороны Несмотря на то что годы 1609—1611 (оборона Смоленска закончилась падением города) оказались печальными для истории Руси, победу польской армии можно назвать пирровой. Два с лишним года героического сопротивления жителей изолированного города послужили вдохновляющим примером для остальных русских людей, которые, казалось бы, были в стороне от войны. Смоленские события сплотили разрозненные силы в тылу. Так появилось Первое, а потом и Второе народное ополчение. Именно эти войска в конечном итоге освободили Москву от интервентов и создали предпосылки к восшествию Романовых на престол. Приход армии Сигизмунда к Смоленску и двухлетняя задержка под его стенами имели экономические последствия для Польши. Королю приходилось направлять большую часть ресурсов в лагерь, разбитый у осажденного города, в то время как он терял стратегическую инициативу в Москве и других важных регионах. Когда Смоленск наконец пал, польская армия была уже обескровлена и в дальнейшем не смогла надолго задержаться в русской столице. Всего в осаде король потерял около тридцати тысяч хорошо обученных солдат. Сигизмунд даже не предполагал, как много его воинов похоронит Смоленская крепость. История этой осады до сих пор рассматривается как ключевое и поворотное событие Смутного времени. После взятия Смоленска король вернулся к себе на родину. Русско-польская война 1609—1618 гг. окончилась тем, что город все-таки перешел к Речи Посполитой. Однако Смоленск недолго был под иноземным владычеством. В 1654 году, уже при сыне Михаила Романова Алексее, он был возвращен русскому царству. В той войне к владениям Москвы также была присоединена Левобережная Украина (вместе с Киевом), что символизировало историческое воссоединение земель восточных славян.

Королю приходилось направлять большую часть ресурсов в лагерь, разбитый у осажденного города, в то время как он терял стратегическую инициативу в Москве и других важных регионах. Когда Смоленск наконец пал, польская армия была уже обескровлена и в дальнейшем не смогла надолго задержаться в русской столице. Всего в осаде король потерял около тридцати тысяч хорошо обученных солдат. Сигизмунд даже не предполагал, как много его воинов похоронит Смоленская крепость. История этой осады до сих пор рассматривается как ключевое и поворотное событие Смутного времени. После взятия Смоленска король вернулся к себе на родину. Русско-польская война 1609—1618 гг. окончилась тем, что город все-таки перешел к Речи Посполитой. Однако Смоленск недолго был под иноземным владычеством. В 1654 году, уже при сыне Михаила Романова Алексее, он был возвращен русскому царству. В той войне к владениям Москвы также была присоединена Левобережная Украина (вместе с Киевом), что символизировало историческое воссоединение земель восточных славян. смоленская крепость история Смоленская оборона стала одной из самых длительных в отечественной истории. Еще ни разу Русское царство не защищало свой город с таким упорством. После возвращения Смоленска при Алексее Романове он уже никогда не становился частью Польши. В современной России учрежден праздник Дня народного единства, который отмечается ежегодно 4 ноября. Это дата взятия Московского кремля ополчением Минина и Пожарского. — Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/224490/—oborona-smolenska-sobyitiya-russko-polskoy-voynyi-istoriya-rossii

смоленская крепость история Смоленская оборона стала одной из самых длительных в отечественной истории. Еще ни разу Русское царство не защищало свой город с таким упорством. После возвращения Смоленска при Алексее Романове он уже никогда не становился частью Польши. В современной России учрежден праздник Дня народного единства, который отмечается ежегодно 4 ноября. Это дата взятия Московского кремля ополчением Минина и Пожарского. — Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/224490/—oborona-smolenska-sobyitiya-russko-polskoy-voynyi-istoriya-rossii

Оставить комментарий

Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.

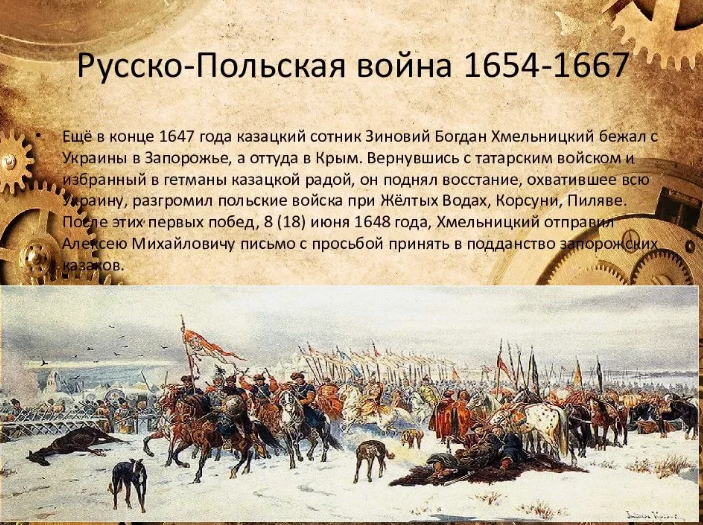

Русско — польская война (1654 — 1667) — Российская Империя

В ответ на многочисленные просьбы представителей украинского народа царь Алексей Михайлович созвал Земский собор. Вопрос был непростым. Конфликт с Польшей многие считали нецелесообразным по причине заключенного мира, а также материальных осложнений. Свежа была и память о действиях украинских казаков в прежних русско-польских войнах. Да и сам противник внушал опасения. Прежние столкновения с поляками кончались для русских в целом неудачно. Вначале Москва пыталась защитить Хмельницкого путем переговоров с Варшавой. Но все переговоры кончились ничем. Стремясь поторопить царя, гетман заявил, что примет, в противном случае, предложение турецкого султана о подданстве. Это не только роняло международный престиж России, но и означало появление близ Курска и Харькова границ Османской империи, имевшей виды на Казань и Астрахань.

Да и сам противник внушал опасения. Прежние столкновения с поляками кончались для русских в целом неудачно. Вначале Москва пыталась защитить Хмельницкого путем переговоров с Варшавой. Но все переговоры кончились ничем. Стремясь поторопить царя, гетман заявил, что примет, в противном случае, предложение турецкого султана о подданстве. Это не только роняло международный престиж России, но и означало появление близ Курска и Харькова границ Османской империи, имевшей виды на Казань и Астрахань.

Собор тянулся долго — с 1651 по 1653 г. В конце концов сторонники защиты украинского народа и православия взяли верх. К Хмельницкому отправилось посольство во главе с боярином Василием Бутурлиным. 8 января 1654 г. на Украине, в городе Переяславе, состоялась общая рада, на которой граждане Украины единогласно присягнули московскому царю. «Боже, утверди! Боже, укрепи! Чтоб мы вовеки все едино были». Так звучали заключительные слова народной клятвы. По договору с Москвой Украина (Малороссия) сохраняла местное самоуправление и свое войско. Так совершилось историческое событие — воссоединение Украины с Россией. Следствием этого стали войны русского государства с Польшей, Швецией, а впоследствии и с Турцией.

Так совершилось историческое событие — воссоединение Украины с Россией. Следствием этого стали войны русского государства с Польшей, Швецией, а впоследствии и с Турцией.

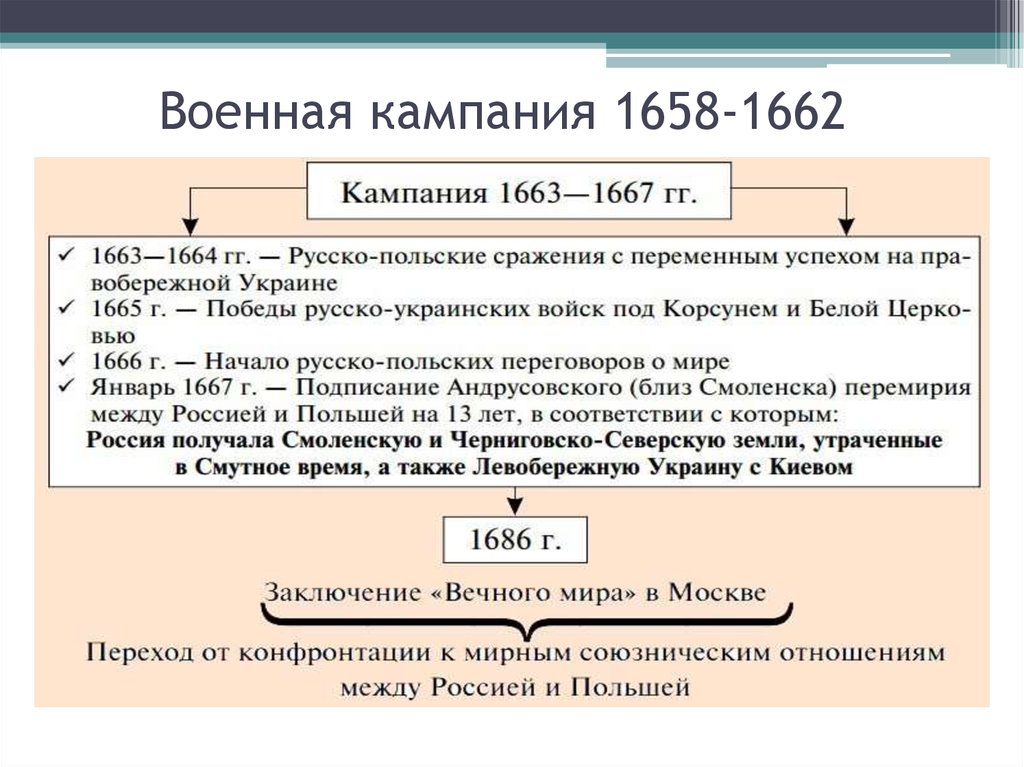

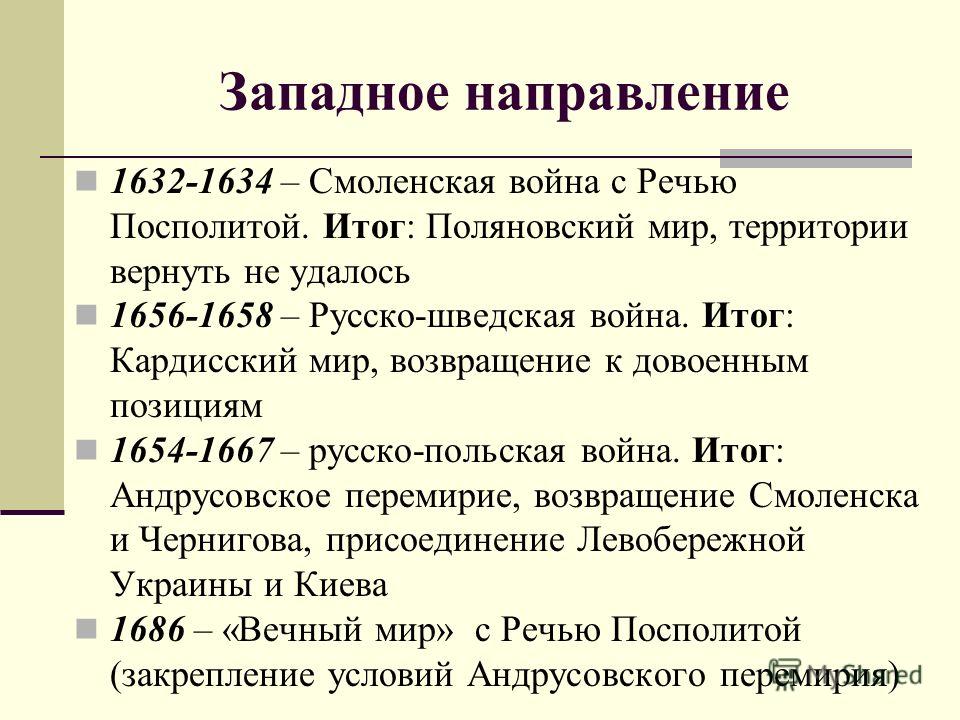

Войны с 1654 по 1667 г. условно можно разделить на ряд кампаний. 1. Кампания 1654-1655 гг. 2. Кампания 1656-1658 гг., или Русско-шведская война 3. Кампания 1558-1559 гг. 4. Кампания 1660 г. 5. Кампания 1661-1662 гг. 6. Кампания 1663-1664 гг. 7. Кампания 1665-1666 гг.

Во всех кампаниях российские войска одновременно вели боевые действия на двух театрах военных действий — северном (белорусско-литовском) и южном (украинском). По масштабам это была одна из самых крупных войн российского государства за предшествующий период. Стоит отметить, что русской армии впервые пришлось вести крупные боевые действия на Украине. Эта война сопровождалась сильными внутренними конфликтами на территории боевых действий (прежде всего на Украине), а также вовлечением в конфликт других государств (Швеции, Крымского ханства).

Кампания 1654-1655 годов

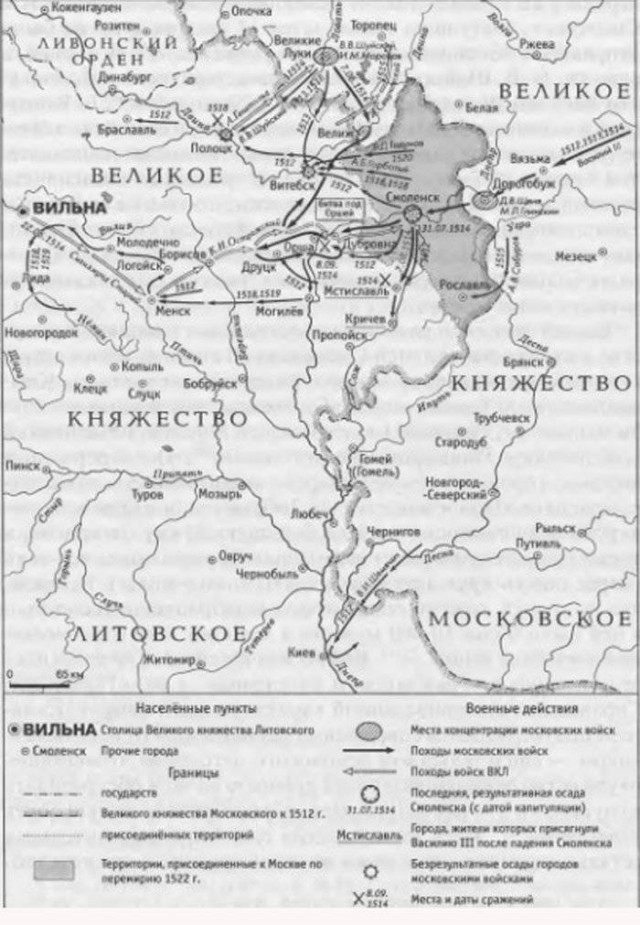

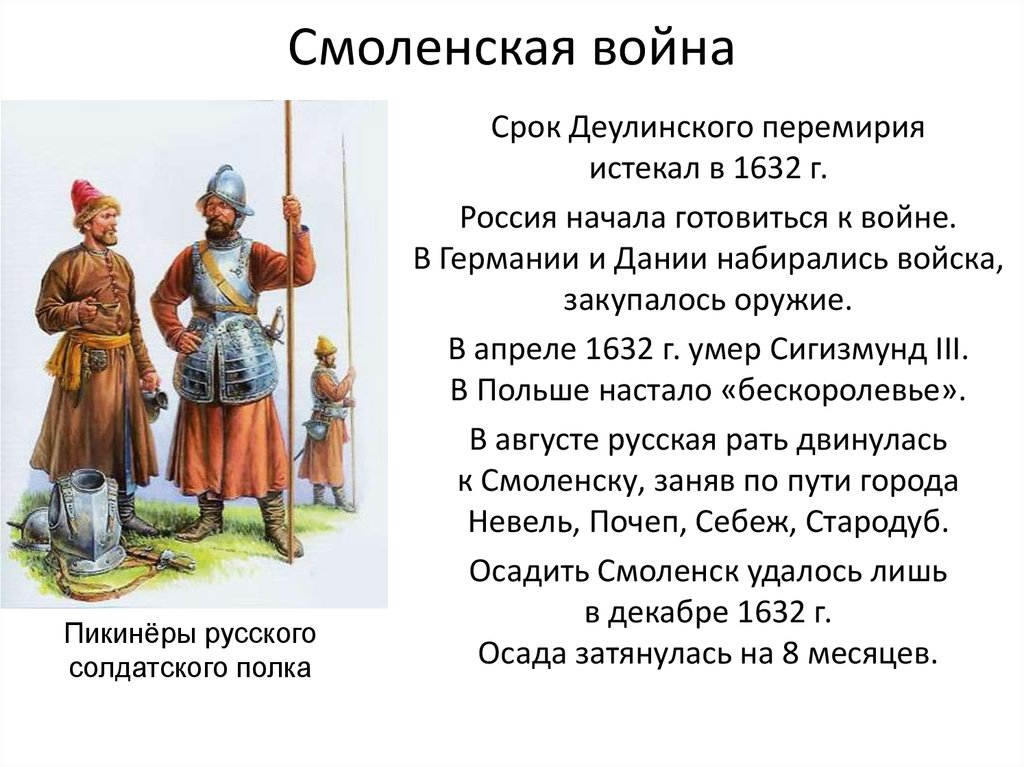

Эта кампания носила в целом наступательный характер со стороны объединенных русско-украинских сил. Она отличалась крупными успехами союзников, отбросивших войска Речи Посполитой от Днепра к Бугу. Первостепенной целью российского командования в начальный период войны было возвращение Смоленска и других захваченных Польшей русских городов. Исходя из этих задач и строился план первого года кампании. Основные силы русской армии во главе с царем Алексеем Михайловичем шли к Смоленску. Севернее, в направлении Полоцка и Витебска, наносила удар армия воеводы Василия Шереметева. Вспомогательный русский корпус действовал на Украине совместно с войсками Богдана Хмельницкого.

Состав русской армии значительно обновился. Ее ядром были полки иноземного строя, в которых большую часть составляли уже российские, а не наемные подразделения. Вместе с полками иноземного строя шли в поход конные и пешие ополчения, стрельцы, а также значительные казачьи соединения.

Взятие Смоленска (1654). В июне 1654 г. русская армия во главе с царем Алексеем Михайловичем (ок. 40 тыс. чел.) подошла к Смоленску. Город защищал польско-литовский гарнизон под командованием воеводы Обуховича (свыше 2 тыс. чел.). Осада началась 26 июля. В ночь на 16 августа русские пошли на штурм, который закончился для них неудачно. Осажденные взорвали одну из башен, в которую ворвались атакующие, что вынудило тех отступить. Русские потеряли во время штурма 300 убитых и 1 тыс. раненых. Поляки и литовцы — 200 чел. убитыми. Однако этот успех не способствовал поднятию боевого духа осажденных. У них не хватало людей, пороха, да и желания обороняться.

Кроме того, горожане высказывали открытые симпатии русским войскам и не хотели сидеть в долгой осаде. Среди смоленского гарнизона началось дезертирство. В сентябре воевода Обухович предложил начать переговоры о сдаче крепости. Проведение переговоров ускорили сами горожане, которые открыли ворота русскому царю. 23 сентября 1654 г. гарнизон капитулировал. Руководителям обороны (воеводе Обуховичу и полковнику Корфу) разрешили выехать в Литву. Остальные защитники крепости и горожане получили право выбора — либо присягать московскому царю, либо уезжать в литовские владения. Отныне Смоленск был возвращен в состав государства Российского.

Кроме того, горожане высказывали открытые симпатии русским войскам и не хотели сидеть в долгой осаде. Среди смоленского гарнизона началось дезертирство. В сентябре воевода Обухович предложил начать переговоры о сдаче крепости. Проведение переговоров ускорили сами горожане, которые открыли ворота русскому царю. 23 сентября 1654 г. гарнизон капитулировал. Руководителям обороны (воеводе Обуховичу и полковнику Корфу) разрешили выехать в Литву. Остальные защитники крепости и горожане получили право выбора — либо присягать московскому царю, либо уезжать в литовские владения. Отныне Смоленск был возвращен в состав государства Российского.

Сражение на реке Шиловке (1654). Во время осады Смоленска войска под командованием воеводы Алексей Трубецкого нанесли поражение польской армии гетмана Радзивилла на реке Шкловке, за селом Шепелевичи (восточная Белоруссия) 14 августа 1654 г. Русские захватили обоз, знамя и карету раненого Радзивилла, который едва спасся бегством.

Взятие Полоцка и Витебска (1654). Тем временем армия воеводы Шереметева после двухнедельной осады овладела в июне Полоцком, а затем, после разгрома польских войск в боях под Сушей и Глубоким, подступила в августе к Витебску. Для штурма этой мощной крепости Шереметев не располагал достаточными силами. Поэтому российский командующий пытался склонить гарнизон к сдаче. После долгих бесплодных переговоров Шереметев, чувствуя приближение зимних холодов, решил все же в ноябре штурмовать Витебск. Русские захватили два острога и заставили осажденных отойти к основной цитадели, натиск на которую был продолжен.

Дрожипольская битва (1655). На южном (украинском) театре лето 1654 г. не ознаменовалось активностью союзников, что позволило полякам в конце года перехватить здесь инициативу. 18-тысячная польская армия во главе с гетманами Лянцкоронским и Потоцким, усиленная войсками крымского хана Магмет-Гирея, перешла в наступление на Правобережной Украине. Навстречу им выступили русско-украинские войска под командованием воеводы Василия Шереметева и гетмана Богдана Хмельницкого (25 тыс. чел.). Решающее сражение между польско-крымскими и русско-украинскими войсками произошло в районе Ахматова (Правобережная Украина) в январе 1655 г.

Русские и казацкие полки построили укрепление из повозок (табор) и доблестно отбивались в течение четырех дней. Поляки и крымцы несколько раз врывались в табор, но были отбив рукопашной схватке. В конце концов, русско-украинская армия сумела прорваться к Белой Церкви, где стояло войско под командованием воеводы Федора Бутурлина. Поляки же и крымцы, донесшие большие потери в дрожипольской битве, не решились на дальнейшее наступление. В результате этого ожесточенного сражения было остановлено польско-крымское наступление на Украину.

Русские и казацкие полки построили укрепление из повозок (табор) и доблестно отбивались в течение четырех дней. Поляки и крымцы несколько раз врывались в табор, но были отбив рукопашной схватке. В конце концов, русско-украинская армия сумела прорваться к Белой Церкви, где стояло войско под командованием воеводы Федора Бутурлина. Поляки же и крымцы, донесшие большие потери в дрожипольской битве, не решились на дальнейшее наступление. В результате этого ожесточенного сражения было остановлено польско-крымское наступление на Украину.

Зимнее наступление в Белоруссии (1655). Той же зимой польско-литовские войска перешли в наступление и в Белоруссии. Воспользовавшись тем, что основные русские войска были выведены зимой в Россию, отряд князя Лукомского в январе 1655 г. попытался отбить Витебск, но потерпел поражение от отряда воеводы Матвея Шереметева. Одновременно в восточную часть Белоруссии вступила польско-литовская армия под командованием гетмана Радзивилла (24 тыс. чел.). Она отбила Копысь, Дубровну и Оршу, а также деблокировала осажденный в Старом Быхове польский гарнизон. Но попытка Радзивилла овладеть Могилевым окончилась неудачей. После трехмесячный осады этого города польско-литовская армия была вынуждена отступить.

чел.). Она отбила Копысь, Дубровну и Оршу, а также деблокировала осажденный в Старом Быхове польский гарнизон. Но попытка Радзивилла овладеть Могилевым окончилась неудачей. После трехмесячный осады этого города польско-литовская армия была вынуждена отступить.

Битва на Вилии (1655). Поход на Львов (1655). Летом 1655 г. русско-украинские войска в Белоруссии перешли в решительное наступление. 3 июля они взяли Минск, а в конце месяца вышли в район Вильно. Здесь, близ речки Вилии (приток Немана), 29 июля 1655 г. произошло сражение русско-украинского войска под командованием князя Якова Черкасского и гетмана Ивана Золотаренко с польской армией под командованием гетмана Радзивилла. Упорный бой длился целый день. В конце концов, он закончился полным поражением поляков, которые в смятении отступили за реку. Победа при Вилии позволила русским впервые овладеть столицей Литвы — Вильной. В августе были также взяты Ковно (Каунас) и Гродно. Победы русских облегчались тем, что на Польшу летом 1655 г.

На южном театре военных действий русско-украинские войска под командованием гетмана Богдана Хмельницкого и воеводы Василия Бутурлина перешли в наступление на Правобережной Украине и в сентябре 1655 г. осадили Львов. Однако это наступление пришлось прекратить, поскольку на Украину вторглось огромное войско крымского хана Магмет-Гирея, который воспользовался уходом основных русско-украинских сил на запад. Крымский натиск был отбит, но и русское наступление на юге пришлось остановить. Кампания 1655 г. стала пиком успехов русско-украинских войск, которые вышли на линию Гродно — Брест — Львов.

Русско-шведская война (1656-1658)

Дальнейшая борьба России с Польшей была временно прервана начавшейся русско-шведской войной. Агрессия Швеции внесла серьезные коррективы в русско-польский конфликт. Часть польской знати признала своим королем шведского монарха Карла X. Стремясь не допустить усиления Швеции за счет создания единой польско-шведской державы, царь Алексей Михайлович заключил перемирие с поляками и в 1656 г.

В 1658 году из-за возобновления войны с Польшей и обострения ситуации на Украине, русские пошли на перемирие со шведами. По Валиесарскому договору (1658) стороны заключали трехлетнее перемирие с удержанием за русскими занятых ими территорий (прежде всего Дерпта).

Кампания 1658-1659 гг.

Прекращение войны с Польшей обострило русско-украинские отношения. Разжигателями смуты выступили верхи казачества. Они больше не нуждались в поддержке Москвы и желали самостоятельно править страной. Их идеалом было положение польского панства. Изгнав поляков, казачья верхушка захватила в свою собственность значительные угодья и теперь пыталась закрепить их за собой с тем немалым набором привилегий, который существовал в соседнем королевстве.

Их идеалом было положение польского панства. Изгнав поляков, казачья верхушка захватила в свою собственность значительные угодья и теперь пыталась закрепить их за собой с тем немалым набором привилегий, который существовал в соседнем королевстве.

В 1657 г. умер Богдан Хмельницкий. По инициативе старшин гетманом был избран Иван Выговский, сторонник союза с поляками. Он тайно заключил с ними Гадячский договор (1558), предусматривающий федеративный союз Польши с Малороссией. Договор давал казачьей верхушке права польской аристократии и высокие привилегии. Объединившись с крымским ханом, Выговский установил свою власть на Украине, подавив народное недовольство с помощью поляков. В результате события приобрели неблагоприятный для Москвы оборот. Польша, приобретя нового союзника, возобновила войну против России.

Чтобы не допустить этого, навстречу полякам быстро выступила армия воеводы Юрия Долгорукого.

Чтобы не допустить этого, навстречу полякам быстро выступила армия воеводы Юрия Долгорукого.

Сражение у Варки (1658). Встреча польской и русской армий произошла 8 октября 1658 г. у села Варка, под Вильно. Вначале польская конница действовала успешно и смогла потеснить русскую пехоту. В помощь дрогнувшим пехотинцам Долгорукий послал два полка нового строя. Удар свежих русских сил решил исход битвы, обратив польско-литовское войско в бегство. Многие поляки попали в плен, в том числе и Гонсевский. Однако Долгорукий не смог развить успех. Когда он попросил подкреплений у другого полководца — князя Никиты Одоевского, тот не пожелал этого делать из-за споров о том, кто кому должен подчиняться. Тем не менее поражение при Варке не позволило полякам перехватить инициативу на северном театре военных действий. После победы под Варкой русские войска подавили сопротивление сторонников Выговского в Белоруссии.

Конотопская битва (1659). На южном театре военных действий события разворачивались поначалу не столь успешно. После измены Выговского на Украину весной 1659 г. двинулась большая армия во главе с воеводой Алексеем Трубецким (по некоторым данным, до 150 тыс. чел.). Но вместо того, чтобы идти на соединение с войсками воеводы Василия Шереметева, стоящими в Киеве, Трубецкой решил сперва взять Конотоп, где засели сторонники изменившего гетмана. Осада затянулась не на один месяц. В июне к городу подошел Выговский, который привел с собой войска крымского хана Магмет-Гирея. Оставив основные силы в засаде, за речкой Сосновкой, гетман с малым отрядом казаков атаковал 27 июня московское войско, а затем начал притворно отступать. Трубецкой, видя небольшое число нападавших, послал преследовать их лишь конницу во главе с князьями Семеном Львовом и Семеном Пожарским. Те не придали значения показаниям пленных о готовящейся засаде и решительно ринулись в погоню.

На южном театре военных действий события разворачивались поначалу не столь успешно. После измены Выговского на Украину весной 1659 г. двинулась большая армия во главе с воеводой Алексеем Трубецким (по некоторым данным, до 150 тыс. чел.). Но вместо того, чтобы идти на соединение с войсками воеводы Василия Шереметева, стоящими в Киеве, Трубецкой решил сперва взять Конотоп, где засели сторонники изменившего гетмана. Осада затянулась не на один месяц. В июне к городу подошел Выговский, который привел с собой войска крымского хана Магмет-Гирея. Оставив основные силы в засаде, за речкой Сосновкой, гетман с малым отрядом казаков атаковал 27 июня московское войско, а затем начал притворно отступать. Трубецкой, видя небольшое число нападавших, послал преследовать их лишь конницу во главе с князьями Семеном Львовом и Семеном Пожарским. Те не придали значения показаниям пленных о готовящейся засаде и решительно ринулись в погоню.

28 июня Пожарский разбил небольшой казачий отряд и с азартом начал преследование. Однако переправившись через Сосновку, московская конница неожиданно столкнулась с огромным войском, была окружена и наголову разгромлена, потеряв до 30 тыс. чел. (в том числе более 5 тыс. пленными, которых безжалостно вырезали). В плен попали и Львов с Пожарским. Когда Пожарского привели к крымскому хану, московский воевода вместо выражения покорности плюнул тому в лицо и выбранил, за что был тут же обезглавлен. Львову сохранили жизнь, но он вскоре умер в плену. Конотопская битва стала одним из самых жестоких поражений русских войск в XVII в. В ней погиб цвет московской дворянской конницы, которую не удалось восстановить в течение всей войны.

Однако переправившись через Сосновку, московская конница неожиданно столкнулась с огромным войском, была окружена и наголову разгромлена, потеряв до 30 тыс. чел. (в том числе более 5 тыс. пленными, которых безжалостно вырезали). В плен попали и Львов с Пожарским. Когда Пожарского привели к крымскому хану, московский воевода вместо выражения покорности плюнул тому в лицо и выбранил, за что был тут же обезглавлен. Львову сохранили жизнь, но он вскоре умер в плену. Конотопская битва стала одним из самых жестоких поражений русских войск в XVII в. В ней погиб цвет московской дворянской конницы, которую не удалось восстановить в течение всей войны.

Но развить успех Выговский не смог. Его наступление было остановлено упорной обороной крепости Гадяч. После нападения донских казаков на Крым хан ушел защищать свои владения. Поляки также не могли пока выслать Выговскому серьезные подкрепления. Без их поддержки его войско уже не представляло из себя серьезной силы. Оно отошло на правый берег Днепра в Чигирин. В августе войска Выговского попытались начать новое наступление на Левобережной Украине, но были разгромлены под Киевом войсками Василия Шереметева.

В августе войска Выговского попытались начать новое наступление на Левобережной Украине, но были разгромлены под Киевом войсками Василия Шереметева.

Если казачья верхушка пошла за Польшей, то большинство казаков, для которых Гадячский договор означал возвращение польских феодальных порядков, сохранило верность России. Осенью 1559 г. казаки свергли Выговского и вновь подтвердили присягу московскому царю. Гетманом был избран сын Хмельницкого Юрий.

Кампания 1660 г.

1660 год стал переломным в ходе русско-польской войны. Именно с этого времени русские теряют стратегическую инициативу, которая постепенно переходит к польско-литовской стороне.

На северном участке военных действий кампания 1660 г. поначалу складывалась для русских успешно. Так, войска воеводы Ивана Хованского заняли сильную крепость Брест, а отряд стольника Семена Змеева нанес поражение полякам под Слуцком. Однако вскоре ситуация изменилась. Весной 1660 г. Польша заключила Оливский мир со Швецией. Теперь польское командование смогло перебросить все силы против русских и начать контрнаступление в Белоруссии. В ходе боев польская армия вытеснила российские войска из Литвы (кроме Вильно), а также большей части районов западной и центральной Белоруссии. Остановить польский натиск временно удалось осенью 1660 г. в битве у села Губарево (район Могилева).

Теперь польское командование смогло перебросить все силы против русских и начать контрнаступление в Белоруссии. В ходе боев польская армия вытеснила российские войска из Литвы (кроме Вильно), а также большей части районов западной и центральной Белоруссии. Остановить польский натиск временно удалось осенью 1660 г. в битве у села Губарево (район Могилева).

Сражение у Губарево (1660). 24-26 сентября 1660 г. у села Губарево произошло сражение объединенных польских войск под командованием гетманов Сапеги, Чарнецкого, Полубенского с русской армией под командованием князя Юрия Долгорукого (25 тыс. чел.). Поляки атаковали русские позиции с двух сторон. Первой дрогнула российская конница, но пехота, стоявшая в лесу, отразила польский натиск и восстановила равновесие. Упорный бой продолжался целых три дня и не дал окончательного перевеса ни одной из сторон. Однако польское наступление было остановлено. В октябре на помощь Долгорукому отправился из Полоцка 12-тысячный отряд князя Хованского. Навстречу ему выступили отряды Сапеги и Чернецкого. Они нанесли войску Хованскому поражение, заставив его отступить. После этого армия Долгорукого, не получив подкреплений, отошла к Могилеву.

Навстречу ему выступили отряды Сапеги и Чернецкого. Они нанесли войску Хованскому поражение, заставив его отступить. После этого армия Долгорукого, не получив подкреплений, отошла к Могилеву.

Битва у Любара и Чуднова (1660). В это время на южном театре военных действий разворачивались поистине драматические события. Прекращение смуты на Украине позволило, наконец, российскому и украинскому командованию возобновить совместные наступательные действия. В начале сентября 1660 г. русская армия воеводы Василия Шереметева (30 тыс. чел.) и казачье войско Юрия Хмельницкого (25 тыс. чел.) двинулись в поход на Львов по двум сходящимся дорогам. 5 сентября у Любара войска Шереметева были остановлены польско-крымской армией под командованием гетманов Потоцкого и Любомирского (30 тыс. поляков и 60 тыс. крымских татар). В двухдневном сражении русские потерпели поражение.

Охваченное с флангов войско Шереметева окопалось и, укрывшись за повозками, упорно оборонялась до 16 сентября. Затем оно начало отходить к Чуднову (городок на реке Тетеря) в движущемся таборе. Подойдя к Чуднову, Шереметев занял очень неудачную позицию в низине. Однако российский командующий считал эти неудобства временными, так как с часу на час ожидал подхода союзной армии Хмельницкого. Когда Шереметев узнал о приближении казаков, то попытался прорваться к ним, но безуспешно. Хмельницкий не выступил ему на помощь. Опасаясь поражения, украинский гетман заключил с поляками мир и союз. После этого русские оказались окружены плотным кольцом и окончательно потеряли всякую надежду на помощь извне. Они потеряли треть состава от боев, голода и болезней. 23 октября Шереметев капитулировал.

Затем оно начало отходить к Чуднову (городок на реке Тетеря) в движущемся таборе. Подойдя к Чуднову, Шереметев занял очень неудачную позицию в низине. Однако российский командующий считал эти неудобства временными, так как с часу на час ожидал подхода союзной армии Хмельницкого. Когда Шереметев узнал о приближении казаков, то попытался прорваться к ним, но безуспешно. Хмельницкий не выступил ему на помощь. Опасаясь поражения, украинский гетман заключил с поляками мир и союз. После этого русские оказались окружены плотным кольцом и окончательно потеряли всякую надежду на помощь извне. Они потеряли треть состава от боев, голода и болезней. 23 октября Шереметев капитулировал.

По условиям капитуляции он обязался вывести все московские войска с Украины. За это поляки должны были отпустить его армию домой без знамен и оружия. Вместо этого они передали пленных своим союзникам — крымцам. В Крым был отправлен и Шереметев (он вернулся оттуда спустя 21 год). После своей победы поляки потребовали от стоявшего под Киевом воеводы Юрия Борятинского выполнить Чудновский договор. Но тот ответил им исторической фразой: «Я повинуюсь указам своего царя, а не Шереметева! Много в Москве Шереметевых». Поляки не решились штурмовать Киев и отошли. Вскоре в их войске начались волнения в связи с невыплатой жалования. В связи с этим большая его часть отказалась участвовать в дальнейших боевых действиях. В результате твердости Борятинского и собственных неурядиц польская сторона упустила удобный момент для крупного наступления на Левобережную Украину.

Но тот ответил им исторической фразой: «Я повинуюсь указам своего царя, а не Шереметева! Много в Москве Шереметевых». Поляки не решились штурмовать Киев и отошли. Вскоре в их войске начались волнения в связи с невыплатой жалования. В связи с этим большая его часть отказалась участвовать в дальнейших боевых действиях. В результате твердости Борятинского и собственных неурядиц польская сторона упустила удобный момент для крупного наступления на Левобережную Украину.

Тем не менее поражение под Чудновым имело для русских крайне негативные последствия. После него произошел раскол Украины. Левобережная часть осталась верна Москве, а на правом берегу Днепра был выбран новый гетман. Это вызвало многолетнюю гражданскую войну на Украине. Малороссийская смута и потеря целой армии полностью лишили русских наступательной инициативы на южном театре военных действий. Отныне российская армия ограничилась обороной Левобережья. Кроме того, в этой тяжелой ситуации России пришлось пойти на Кардисский мир со Швецией (1661) и отказаться от своих завоеваний в Прибалтике. Чудновская битва стала одним из самых крупных поражений русской армии в XVII столетии.

Чудновская битва стала одним из самых крупных поражений русской армии в XVII столетии.

Кампания 1661-1662гг.

В этот период инициативой владели польские войска. Однако в силу финансово-экономических проблем они не смогли обеспечить проведение одновременного наступления в Белоруссии и на Украине. Основные усилия польского командования сосредоточились на северном театре военных действий.

Битва при Кушликах (1661). Эта битва стала решающей в кампании 1661 г. в Белоруссии. Осенью 1661 г. русская армия под командованием воевод Хованского и Ордин-Нащокина (20 тыс. чел.) сразилась с польско-литовским войском под командованием маршалка Жеромского. В этой битве русская армия потерпела тяжелое поражение. По некоторым сведениям, лишь тысяча человек из двадцати вместе с Хованским и раненым Нащокиным сумела спастись в стенах Полоцка. Остальные погибли или попали в плен, в том числе и сын Хованского. Победителям достались также 9 пушек и знамена. После поражения при Кушликах российские войска были вынуждены оставить основную часть Белоруссии.

Победителям достались также 9 пушек и знамена. После поражения при Кушликах российские войска были вынуждены оставить основную часть Белоруссии.

Зимой 1662 г. польские войска овладели Могилевом, летом Борисовым. К концу 1662 г. русские удерживали в Белоруссии, в основном, район Витебска. В их войсках усиливается дезертирство. Осложняется обстановка и внутри страны, связанная с тяжелым финансово-экономическим положением. В Москве в 1662 г. вспыхнул Медный бунт. В условиях военных неудач и обострения внутриполитической ситуации российское руководство в 1662 г. начинает с Польшей мирные переговоры.

Виленская оборона (1661-1662). События на Украине (1661-1662). В этот период продолжал мужественно обороняться отрезанный русский гарнизон Вильно под командованием воеводы Данилы Мышецкого. Русские геройски отбили пять приступов, выдержав почти полуторагодичную осаду. К ноябрю 1662 г. в рядах защитников крепости осталось лишь 78 солдат. Тем не менее Мышецкий не желал сдаваться и хотел взорвать крепость. Узнав об этом, оставшиеся в живых защитники Вильно схватили воеводу, а затем выдали его полякам. По приказу польского короля Яна-Казимира Мышецкий был казнен. С потерей Вильно пал последний русский оплот в Литве.

Тем не менее Мышецкий не желал сдаваться и хотел взорвать крепость. Узнав об этом, оставшиеся в живых защитники Вильно схватили воеводу, а затем выдали его полякам. По приказу польского короля Яна-Казимира Мышецкий был казнен. С потерей Вильно пал последний русский оплот в Литве.

В этот же период на Украине происходили бои местного значения. Зимой отряды Юрия Хмельницкого, поляков и крымских татар совершили ряд вторжений на территорию Левобережной Украины, но были отбиты. После ухода основных польских частей с Украины в Белоруссию главным союзником и защитником Юрия Хмельницкого стал крымский хан. Осенью отряды Хмельницкого и крымцев вновь вторглись на Левобережную Украину и осадили Переяславль, но были отбиты. В начале лета 1662 г. они повторили свой набег. После ряда боев в районе Переяславля крымско-украинские войска вновь были вынуждены отойти.

Отражение натиска Хмельницкого совпало с ожесточенным внутреннем конфликтом на Левобережье, связанным с избранием здесь нового гетмана. Основная борьба развернулась между тремя претендентами — Самко, Брюховецким и Золотаренко. В апреле 1662 г. гетманом был, наконец, выбран Самко. Но он не удержал гетманской булавы и года, как был свергнут своим соперником — Брюховецким. Так, московскому правительству пришлось не только воевать с Польшей, но и разбирать запутанные малороссийские дела, в которых измена гетманов, их взаимная борьба и доносы стали обычным явлением. Сложная, противоречивая ситуация на Украине, где национально-религиозные проблемы сочетались со стратегическими интересами соседних держав и имущественными притязаниями отдельных сословий, крайне затрудняла как действия русской армии, так и работу московской дипломатии.

Основная борьба развернулась между тремя претендентами — Самко, Брюховецким и Золотаренко. В апреле 1662 г. гетманом был, наконец, выбран Самко. Но он не удержал гетманской булавы и года, как был свергнут своим соперником — Брюховецким. Так, московскому правительству пришлось не только воевать с Польшей, но и разбирать запутанные малороссийские дела, в которых измена гетманов, их взаимная борьба и доносы стали обычным явлением. Сложная, противоречивая ситуация на Украине, где национально-религиозные проблемы сочетались со стратегическими интересами соседних держав и имущественными притязаниями отдельных сословий, крайне затрудняла как действия русской армии, так и работу московской дипломатии.

Кампания 1663-1664 гг.

Основные события в эти годы развернулись на южном театре военных действий. Выбив русских из Литвы и Белоруссии, польское командование решило добиться решающего успеха на Украине. Осенью 1663 г. на Правобережную Украину пришло польское войско во главе с королем Яном-Казимиром общей численностью менее 10 тыс. чел. Соединившись с 5-тысячным крымским отрядом и казачьим войском правобережного гетмана Тетери (сменившего Юрия Хмельницкого), поляки начали наступление на Левобережную Украину. Не имея достаточных сил для проведения столь крупной военной операции, король рассчитывал привлечь на свою сторону левобережное казачество. В случае успеха поляки могли вторгнуться в пределы России, выйти в тыл русским войскам в Белоруссии и организовать поход на Москву.

чел. Соединившись с 5-тысячным крымским отрядом и казачьим войском правобережного гетмана Тетери (сменившего Юрия Хмельницкого), поляки начали наступление на Левобережную Украину. Не имея достаточных сил для проведения столь крупной военной операции, король рассчитывал привлечь на свою сторону левобережное казачество. В случае успеха поляки могли вторгнуться в пределы России, выйти в тыл русским войскам в Белоруссии и организовать поход на Москву.

Поначалу польской армии сопутствовал успех. Она овладела 13 городами, но потом события приняли неблагоприятный для короля оборот. По мере продвижения его армии, росло и оказываемое ей сопротивление. Упорно оборонялась крепость Лохвица, взятая поляками лишь после ожесточенного штурма. Не сдался и осажденный Тетерей город Гадяч. Сам же король неудачно осаждал Глухов, а затем потерпел поражение от русских войск под Новгород-Северским и был вынужден отступить. Лишь нерешительность воеводы Якова Черкасского спасла польское войско от полного разгрома. Королевский поход на Левобережье провалился. Зимой — весной 1664 г. русско-украинские войска перешли в контрнаступление и совершили ряд рейдов на Правобережье. Летом 1664 г. бои местного значения на Правобережье проходили в районе Корсуни и Канева, где действовал всего один русский отряд воеводы Григория Косогова (2 тыс. чел.). Большего выделить для наступления на Правобережье Москва не могла.

Королевский поход на Левобережье провалился. Зимой — весной 1664 г. русско-украинские войска перешли в контрнаступление и совершили ряд рейдов на Правобережье. Летом 1664 г. бои местного значения на Правобережье проходили в районе Корсуни и Канева, где действовал всего один русский отряд воеводы Григория Косогова (2 тыс. чел.). Большего выделить для наступления на Правобережье Москва не могла.

Кампания 1665-1666 гг. Андрусовское перемирие (1667)

Поход Яна Казимира на Левобережную Украину стал последней крупной операцией русско-польской войны. После этого военные действия стали затухать. Ни Россия, ни Польша не имели сил для решающего удара. В 1665 г. и на северном, и на южном театрах военных действий происходили бои местного значения. На юге русско-украинские войска в 1665 г. продолжали совершать неглубокие рейды на Правобережье — в частности, овладели Корсунью и разбили поляков под Белой Церковью. В Белоруссии крупных сражений также не было. Военная активность сторон сменилась активностью дипломатической. В 1666 г. начались переговоры, которые завершились в январе 1667 г. подписанием в деревне Андрусово (близ Смоленска) перемирия на 13,5 лет.

Военная активность сторон сменилась активностью дипломатической. В 1666 г. начались переговоры, которые завершились в январе 1667 г. подписанием в деревне Андрусово (близ Смоленска) перемирия на 13,5 лет.

По Андрусовскому перемирию, Россия получила Смоленск и все земли, утерянные ею в Смутное время, а также Левобережную Украину с временным владением Киевом (затем оно стало постоянным). Запорожская сечь получала автономию. Белоруссия и Правобережная Украина остались за Речью Посполитой. Для России эта война оказалась одной из самых длительных, она растянулась с перерывами на тринадцать лет. Выступив в нем как защитница православия и своих единокровных братьев, Москва сражалась уже не только за изменение своих границ, но и за восстановление жизненного пространства восточнославянского мира. После этой войны католическая Европа, распространившая свое влияние до берегов Днепра, начала откатываться назад.

Андрусовский договор, означавший крушение восточной политики Варшавы, заканчивает период вооруженного соперничества России и Польши. Речь Посполитая уже не смогла полностью оправиться от понесенных потерь. Она начинает терять роль регионального лидера Восточной Европы и перестает представлять серьезную опасность для Москвы. Вскоре происходит сближение двух стран, сначала на почве совместных действий против Османской империи, а затем и против Швеции.

Речь Посполитая уже не смогла полностью оправиться от понесенных потерь. Она начинает терять роль регионального лидера Восточной Европы и перестает представлять серьезную опасность для Москвы. Вскоре происходит сближение двух стран, сначала на почве совместных действий против Османской империи, а затем и против Швеции.

«От Руси Древней до Империи Российской». Шишкин Сергей Петрович, г. Уфа.

Смоленская газета — 3 октября — День освобождения Смоленска от Польши

Фото: © С. Журавлев

ИсторияИстория

3 октября 2022 года в 18:40

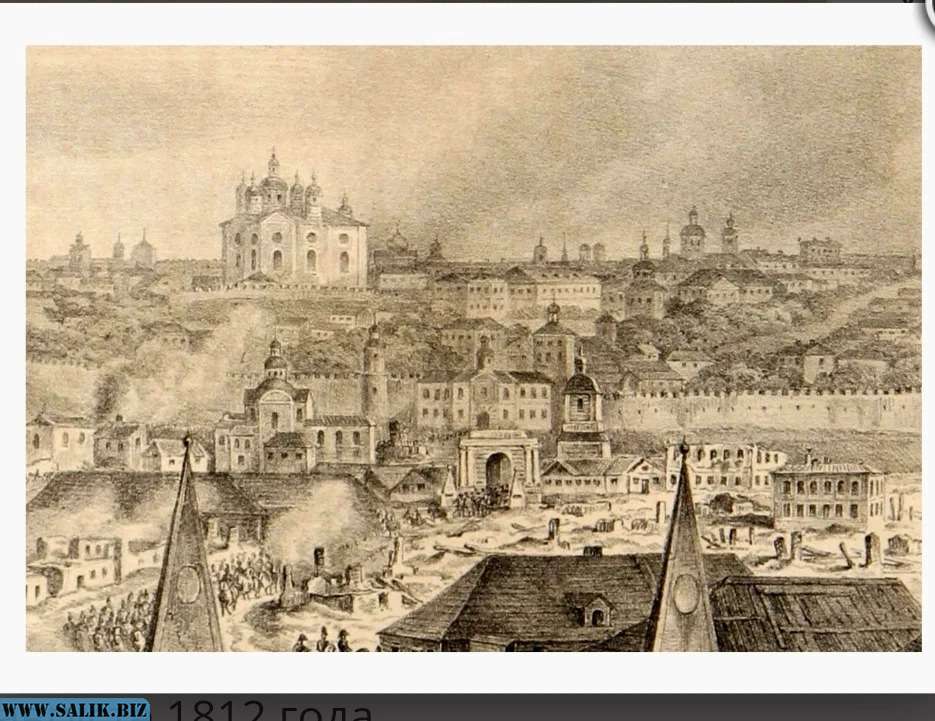

Скорбные даты, отмеченные на памятнике Героям Отечества, напоминают нам о героической 20-месячной обороне Смоленска от поляков. Но спустя 43 года произошло событие, которое уже тогда давало право называть это место площадью Победы. Войска русского царя Алексея Михайловича вернули Смоленск в состав России. Именно этой дате, отмечаемой в конце сентября – начале октября, посвятили свое выездное заседание члены краеведческого клуба «Феникс».

Войска русского царя Алексея Михайловича вернули Смоленск в состав России. Именно этой дате, отмечаемой в конце сентября – начале октября, посвятили свое выездное заседание члены краеведческого клуба «Феникс».

Дмитрий Бутеев, руководитель клуба краеведов «Феникс»: «Смоленск, в течение нескольких десятилетий находившийся под властью Польши, был возвращен в лоно российской государственности. Войска Алексея Михайловича, подошедшие к Смоленску, сумели взять город и вернуть его России. Эта дата не так широко известна не только смолянам, но даже краеведам. И поэтому было решено смоленскими краеведами возложить цветы к памятнику на площади Победы.

Тем более, что воин с цветами в большей степени ассоциируется с 1654 годом, а не с 1611, когда Смоленск был взят поляками, когда воевода Шеин на долгие годы попал в плен, когда оставшиеся в живых смоляне похоронили себя заживо во взорванном Успенском Соборе».

На долгие годы борьба за возвращение Смоленска стала основной задачей возрождающего и набирающего силу после смутного времени Российского государства.

Оксана Корилова, к.и.н., член РВИО: «Русские правители, московские правители не оставляли надежд на освобождение города Смоленска, русских земель. Вспомним походы, которые последовали за 1611 годом, это попытка вернуть Смоленск в начале 1630-х годов, и конечно это 1654 год, который начался с похода русского царя Алексей Михайловича на Запад. Вызван он был необходимостью освободить город Смоленск, западно-русские территории и территорию Малороссии. Это связано и с решением Переяславской Рады и с нежеланием Речи Посполитой признать волеизъявление малороссов на присоединение к московскому государству».

Виктор Марков, краевед: «В 1654 году царь Алексей Михайлович осадил Смоленск. Но гарнизон упорно сопротивлялся. Первый штурм был отбит. Но я вам правду скажу: у поляков всегда был бардак. Они запустили крепостные стены. Запасов продовольствия не было. Пушки на улицах валялись без лафетов. Город начали готовить к обороне только перед самой осадой. Тем не менее, удалось отбить первый штурм, но пороха осталось мало. Продовольствия почти не осталось. Они надеялись, что на помощь им подойдут литовские войска во главе с Янушем Радзивиллом. Но Радзивилл был наголову разбит, войско уничтожено, а сам он едва спасся».

Тем не менее, удалось отбить первый штурм, но пороха осталось мало. Продовольствия почти не осталось. Они надеялись, что на помощь им подойдут литовские войска во главе с Янушем Радзивиллом. Но Радзивилл был наголову разбит, войско уничтожено, а сам он едва спасся».

Оксана Корилова: «Война шла с переменным успехом. Вначале царь Алексей Михайлович воевал малой кровью. Его не зря называли Тишайшим. Он прекрасно помнил о событиях 1609 –1611 годов и старался не допустить кровопролития, гибели населения Смоленска. Поэтому полякам было предложено открыть ворота с даться на максимально приемлемых условиях».

Российский царь использовал черту характера большинства представителей польской шляхты, для которых личное благополучие было превыше дворянской чести и интересов государства.

Михаил Гольдин, экскурсовод, исторический реконструктор: «Многие из польских офицеров-дворян вели активную торговлю здесь, не только внутреннюю, но и международную. И с этой торговли имели достаточно хорошие барыши, и уходить они отсюда не хотели. Как раз этим и решил воспользоваться русский царь. Он сказал: «Если вы откроете городские ворота, то ваше имущество, ваши права, ваши поместья буду вне прикосновенности. Так и получилось. Когда они вернулись в Смоленск с переговоров, они хорошенько подумали, надавили на своего воеводу Обуховича, который возглавлял оборону Смоленска, и вынудили его открыть городские ворота. По условиям сдачи Смоленска те из поляков, кто хотел вернуться в Польшу, могли это беспрепятственно сделать. Те, кто хотел остаться здесь, тоже могли это сделать, но только нужно было дать присягу на верность русскому царю».

И с этой торговли имели достаточно хорошие барыши, и уходить они отсюда не хотели. Как раз этим и решил воспользоваться русский царь. Он сказал: «Если вы откроете городские ворота, то ваше имущество, ваши права, ваши поместья буду вне прикосновенности. Так и получилось. Когда они вернулись в Смоленск с переговоров, они хорошенько подумали, надавили на своего воеводу Обуховича, который возглавлял оборону Смоленска, и вынудили его открыть городские ворота. По условиям сдачи Смоленска те из поляков, кто хотел вернуться в Польшу, могли это беспрепятственно сделать. Те, кто хотел остаться здесь, тоже могли это сделать, но только нужно было дать присягу на верность русскому царю».

Виктор Марков; «И они, видя такое дело, не желая терять свои имения, практически все перешли на сторону русского царя. И только 35 самых знатных шляхтичей и немецкие полковники ушли из Смоленска. И там, где у нас сейчас площадь Победы, состоялась эта церемония. Там, где сейчас подземный переход, стояла огромная квадратная башня с воротами, Молоховская. Перед ней был крепостной ров и земляной вал насыпан. И вот из этих ворот выезжали польские полковники и воевода Обухович. Они подъехали к русскому царю, это примерно где-то в районе современной «Юноны». Там был поставлен шикарный царский шатер. Перед шатром в окружении свиты стоял царь Алексей Михайлович. Польские полковники и воевода подъехали к нему, спешились с коней, низко поклонились в ноги русскому царю и к копытам его коня сложили свои знамена. А потом в сопровождении русского конвоя их проводили до польской границы и отпустили. Все остальные шляхтичи перешли на службу к русскому царю».

Перед ней был крепостной ров и земляной вал насыпан. И вот из этих ворот выезжали польские полковники и воевода Обухович. Они подъехали к русскому царю, это примерно где-то в районе современной «Юноны». Там был поставлен шикарный царский шатер. Перед шатром в окружении свиты стоял царь Алексей Михайлович. Польские полковники и воевода подъехали к нему, спешились с коней, низко поклонились в ноги русскому царю и к копытам его коня сложили свои знамена. А потом в сопровождении русского конвоя их проводили до польской границы и отпустили. Все остальные шляхтичи перешли на службу к русскому царю».

Михаил Гольдин: «Так и образовалась так называемая смоленская шляхта. И нужно сказать что их этой среды смоленской шляхты впоследствии вышло несколько замечательных людей: основатель русской классической музыки Михаил Глинка, великий русский путешественник Николай Михайлович Пржевальский, красный маршал Михаил Тухачевский,великий русский флотоводец адмирал Нахимов,и великий русский государственный деятель светлейший князь Григорий Потемкин».

Виктор Марков: «Большинство через 100 лет были уже православными, считали себя русскими и верно служили русскому царю».

Взятие Смоленска положило начало освобождению от польского гнета других восточно-славянских территорий.

Оксана Корилова: «После этого войско Алексея Михайловича освободило 33 белорусских города. Сражения шли уже на территории современной Литвы, Белоруссии, Малороссии».

Место у Молоховских ворот еще не раз становилось центром важнейших исторических событий: в 1812 году, в сентябре 1943-ого. Так что Площадь Победы с полным правом можно именовать площадью Трех Побед. Но если память о событиях двух Отечественных войн, с французами и с немцами, в Смоленске свято храниться, то о противостоянии с Польшей долгое время было принято не вспоминать.