Вопрос 2 Возникновение Древнерусского государства

Вопрос 2. Возникновение Древнерусского государства.

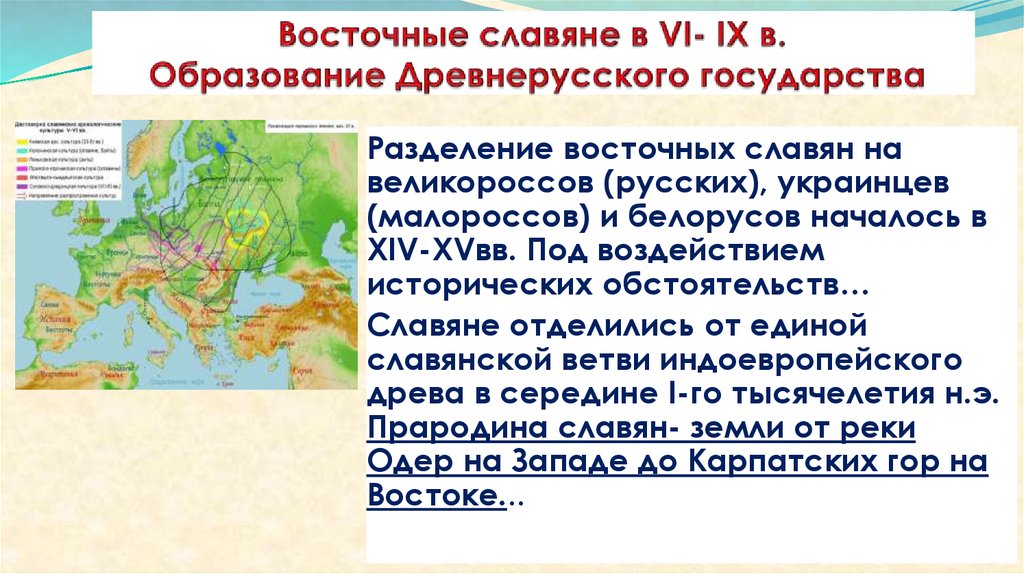

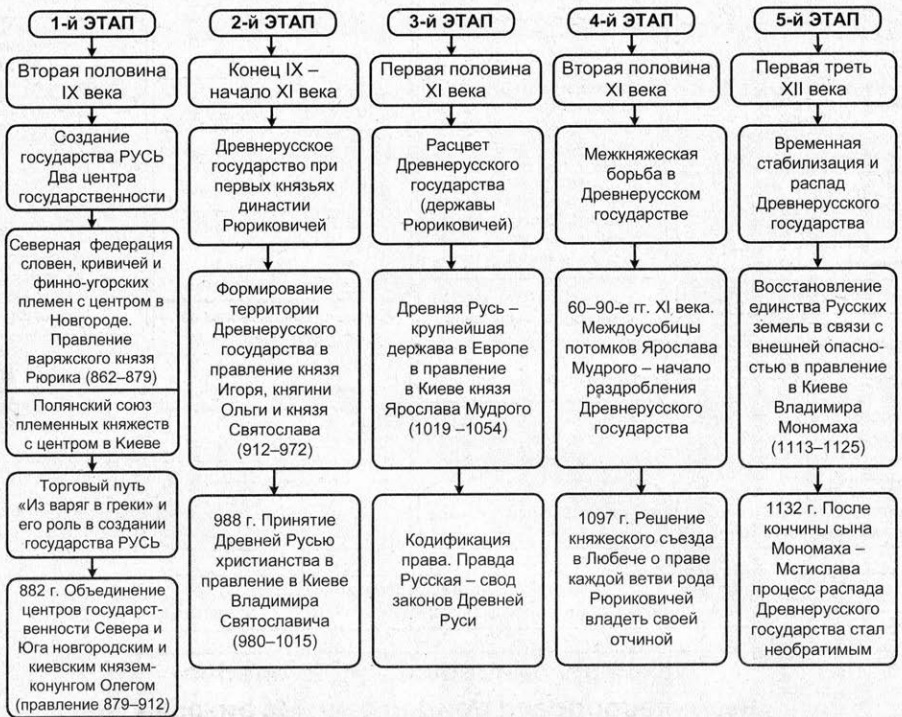

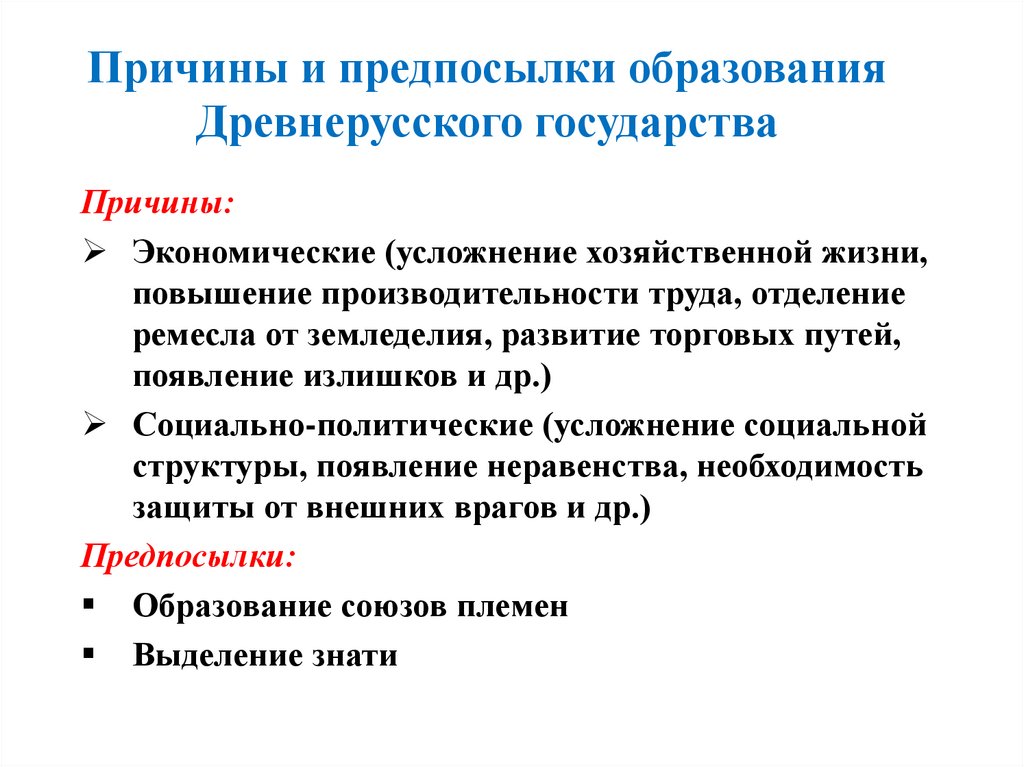

Ответить на вопрос о дате возникновения Древнерусского государства точно нельзя. Очевидно, имеет место длительный процесс перехода политических образований в феодальное Древнерусское государство.

Государственность

у древних славян появилась на рубеже

8-9 вв. в процессе активного разложения

первобытных, родоплеменных отношений.

Появляются социальные группы и классы

(рабы и их владельцы — 6-8вв.). Классовое

разложение — появляется дружина с князем,

которые узурпируют власть и закрепляют

привилегированные (имущественные и

личные) права для себя, что и явилось

предпосылкой для образования государства.

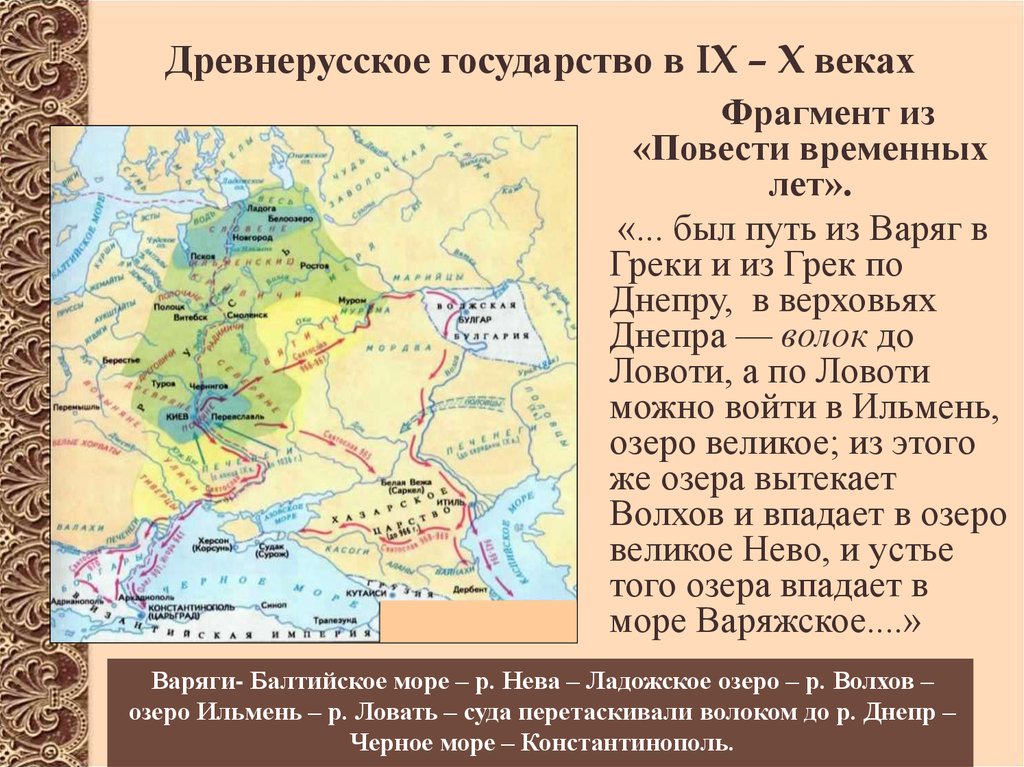

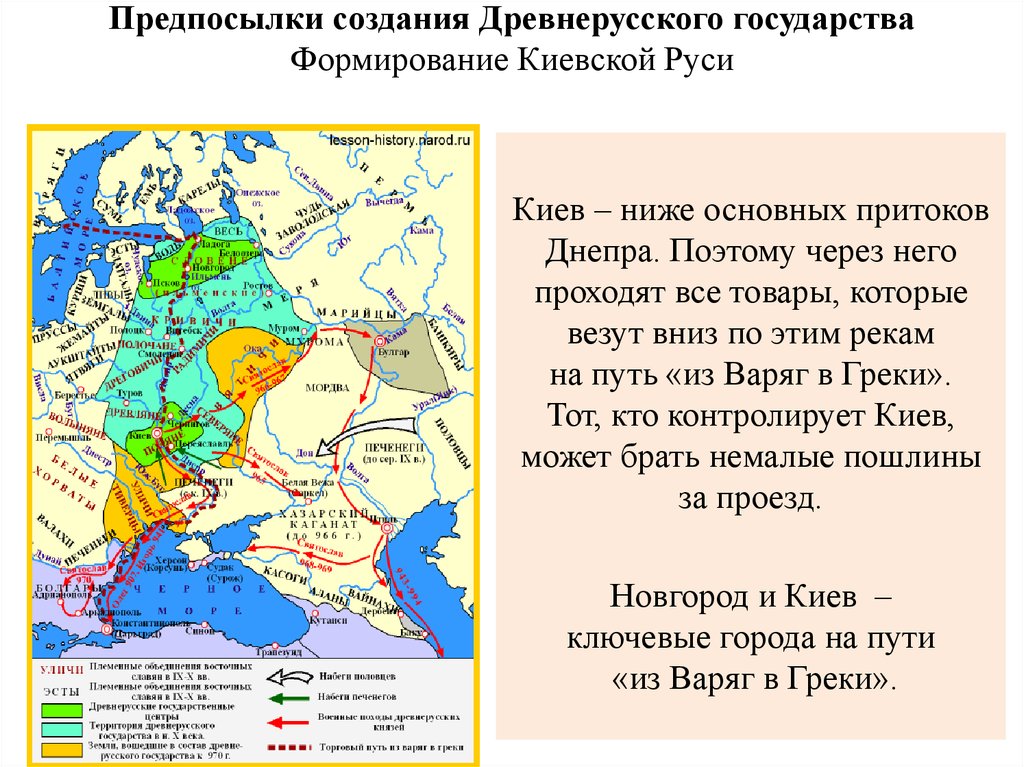

Самый активный процесс государственного

образования — путь из варяг в греки (они

занимались правопорядком и организацией,

в которых были заинтересованы торговцы

(дружина, варяги, соседние племена)).

Защита торгового пути способствовала

появлению государственности раньше,

чем у др.

— Славия (центр — Новгород),

— Куявия (Киев),

— Артавия (междуречье Оки и Волги).

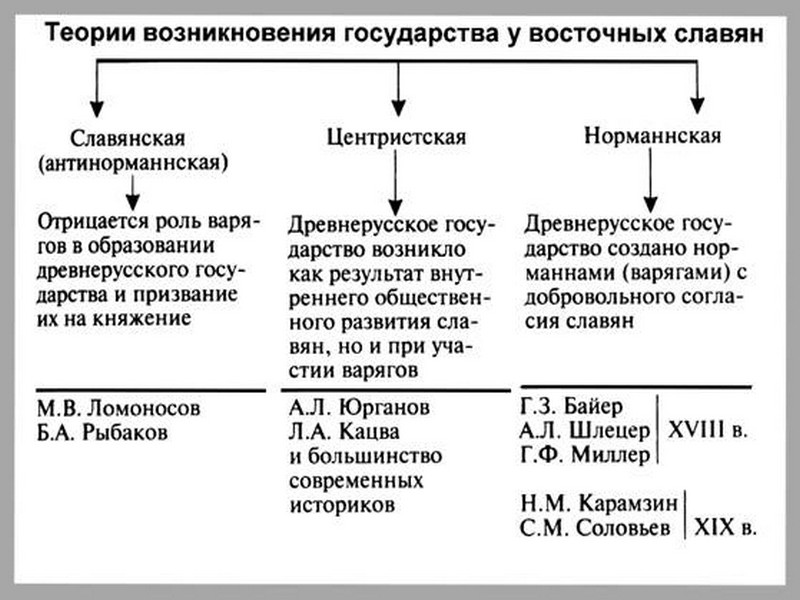

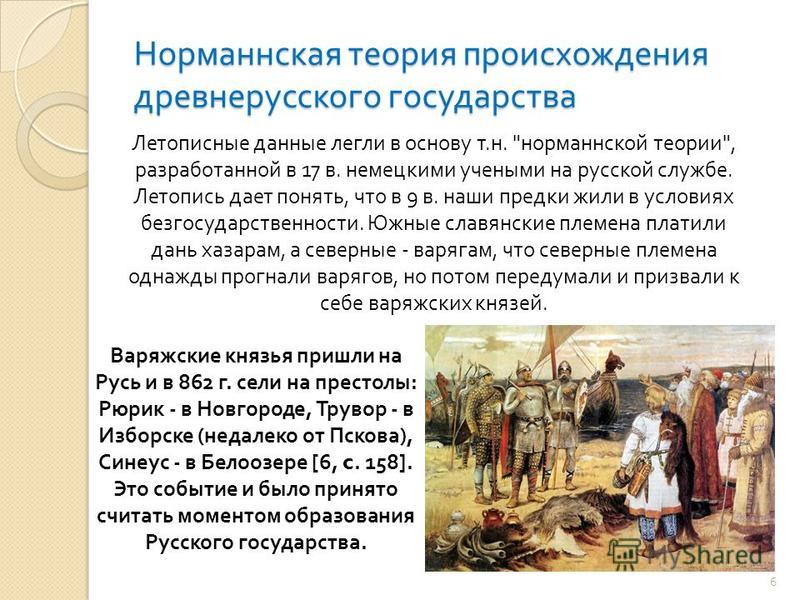

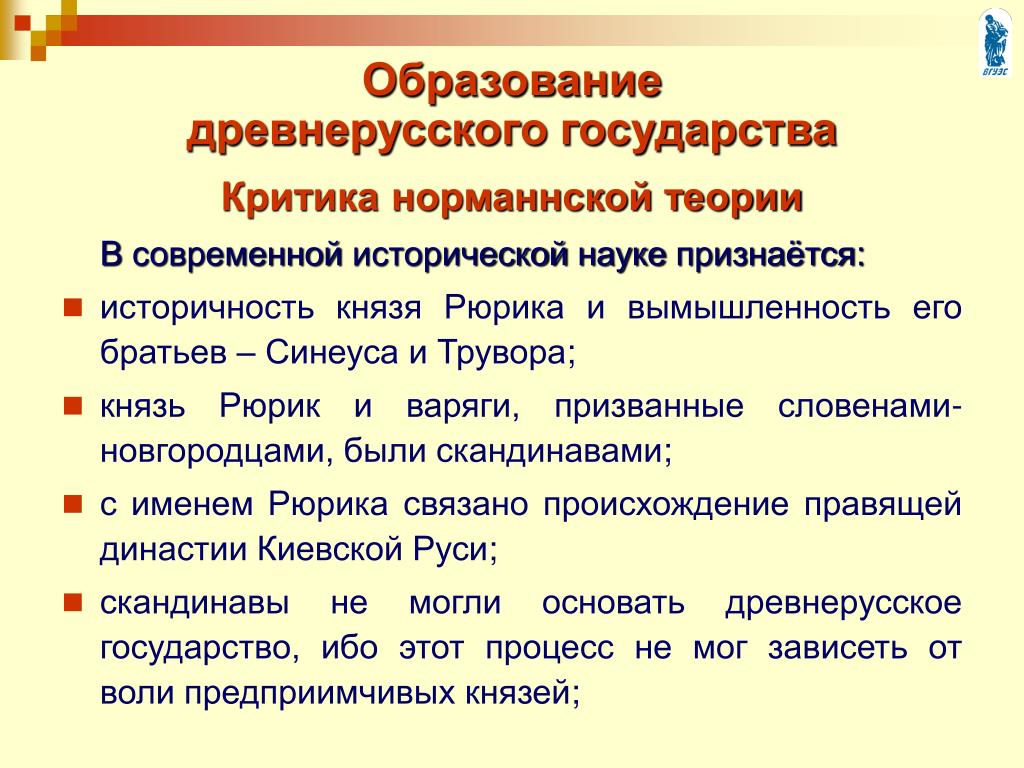

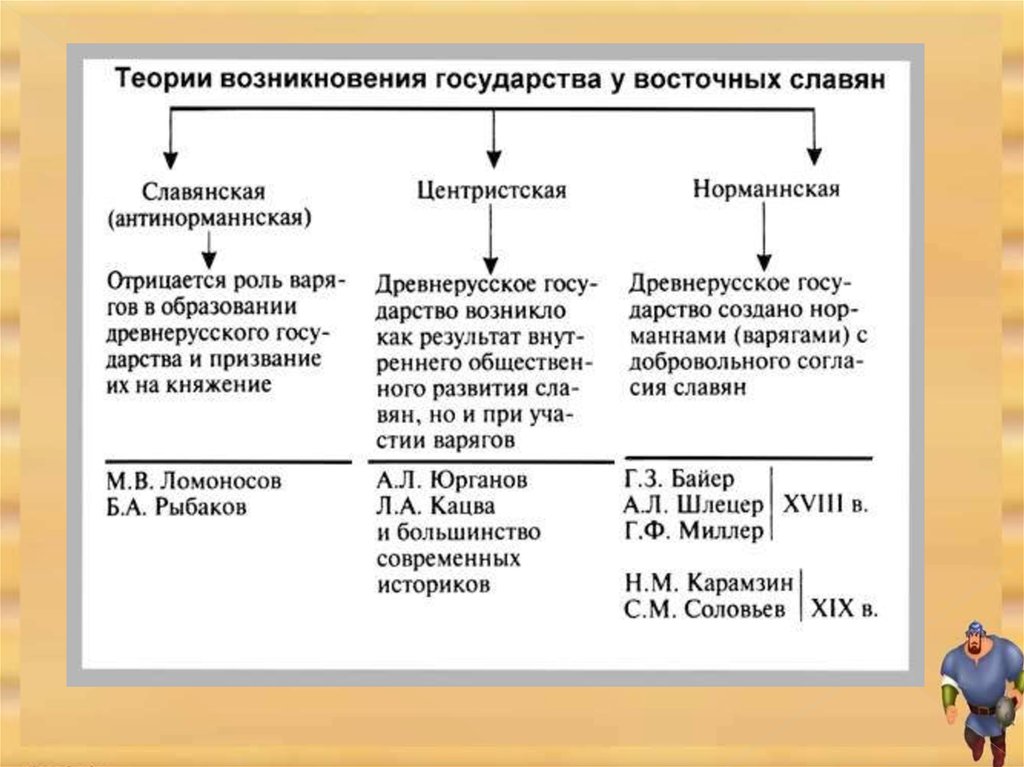

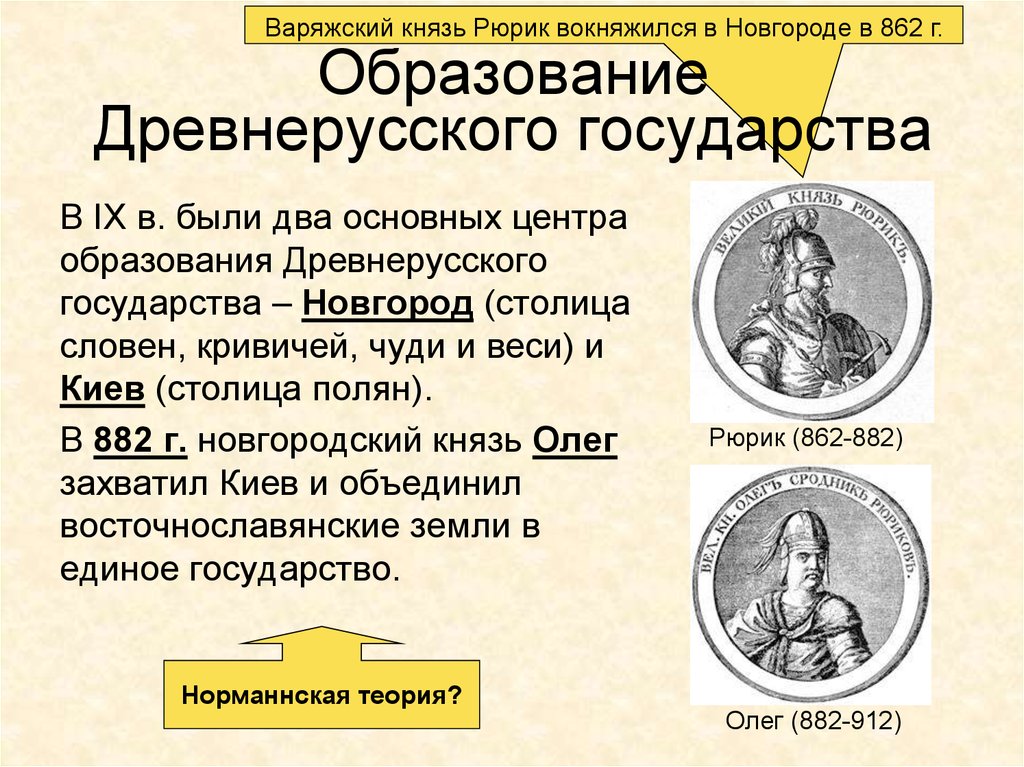

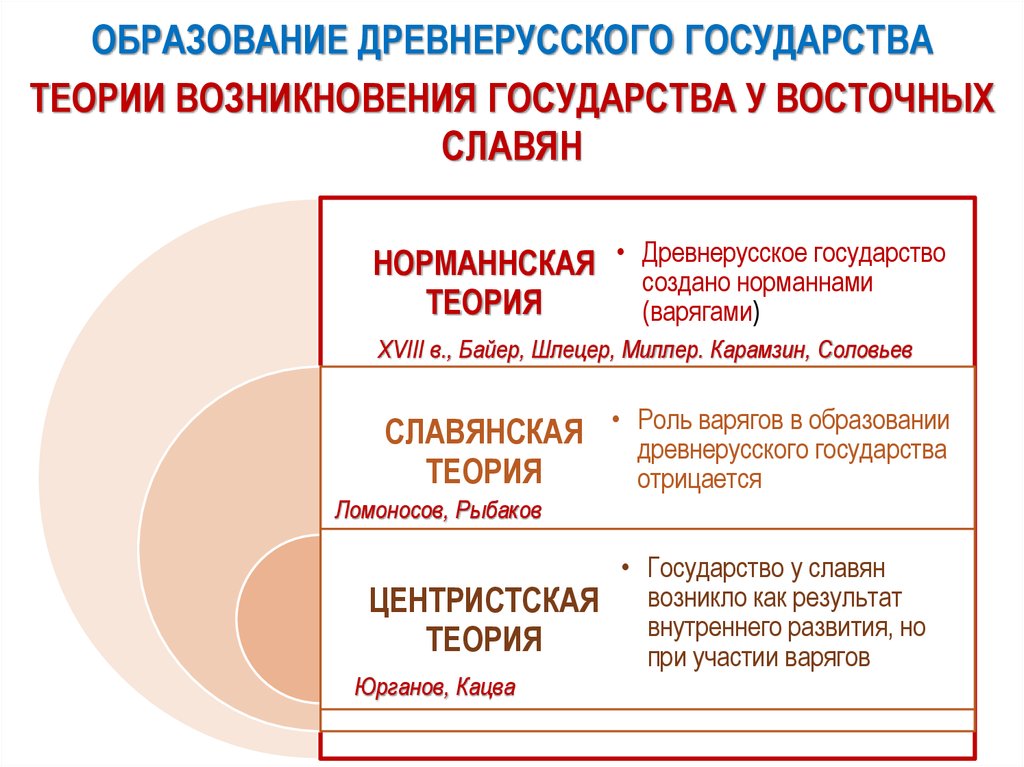

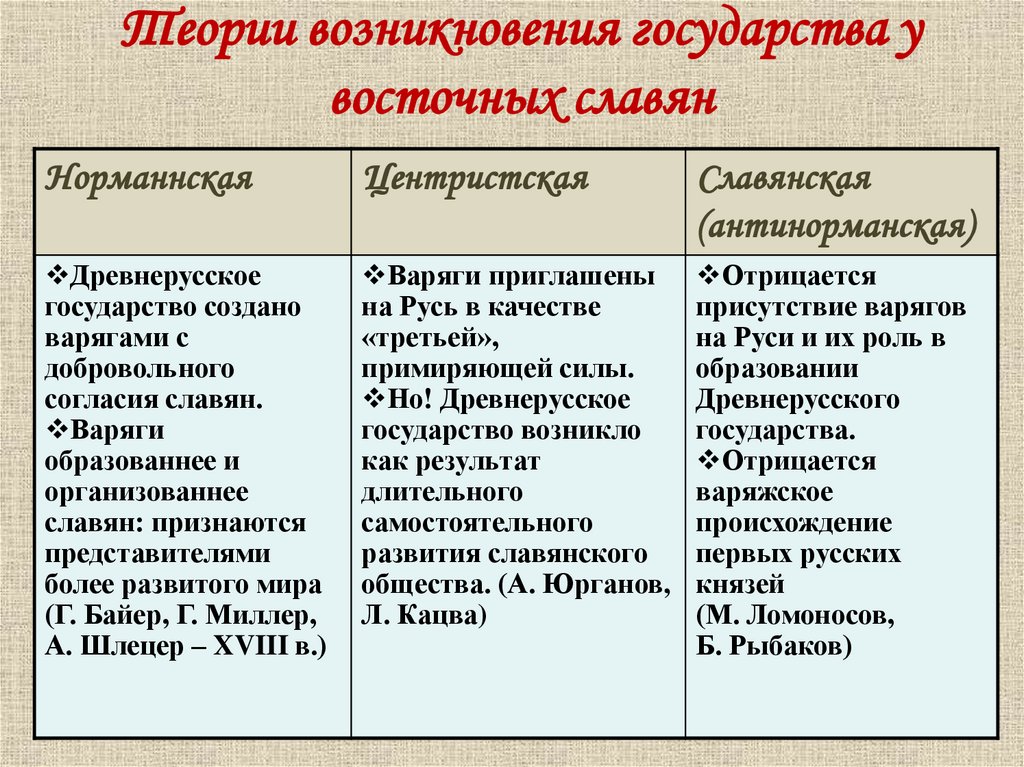

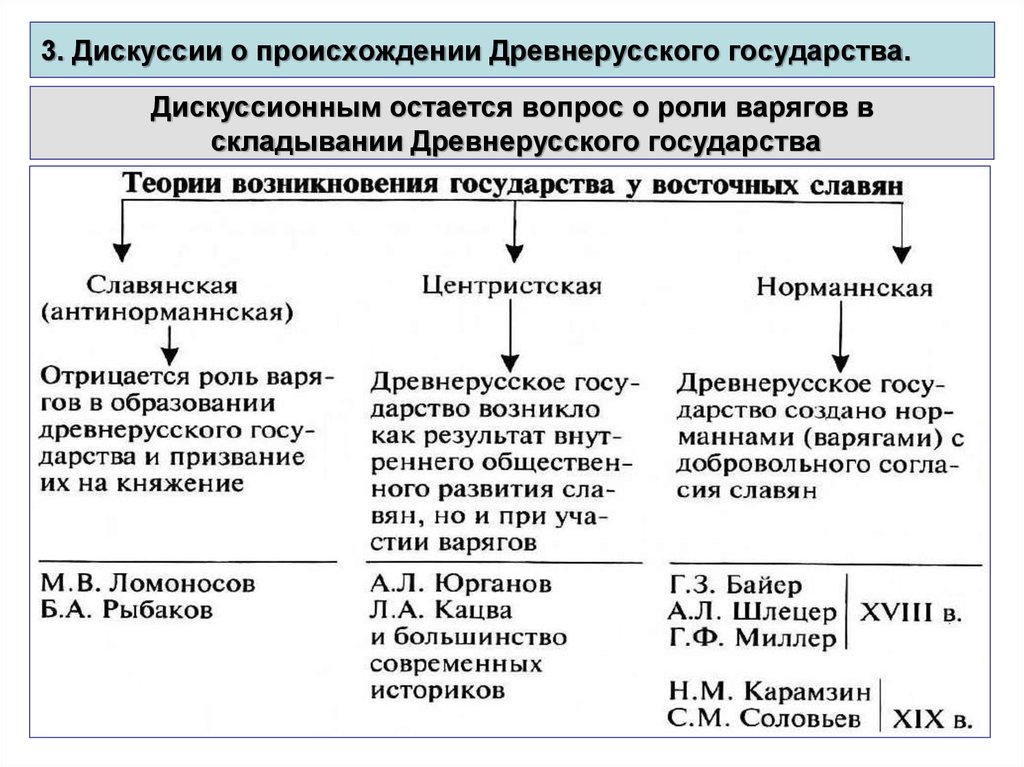

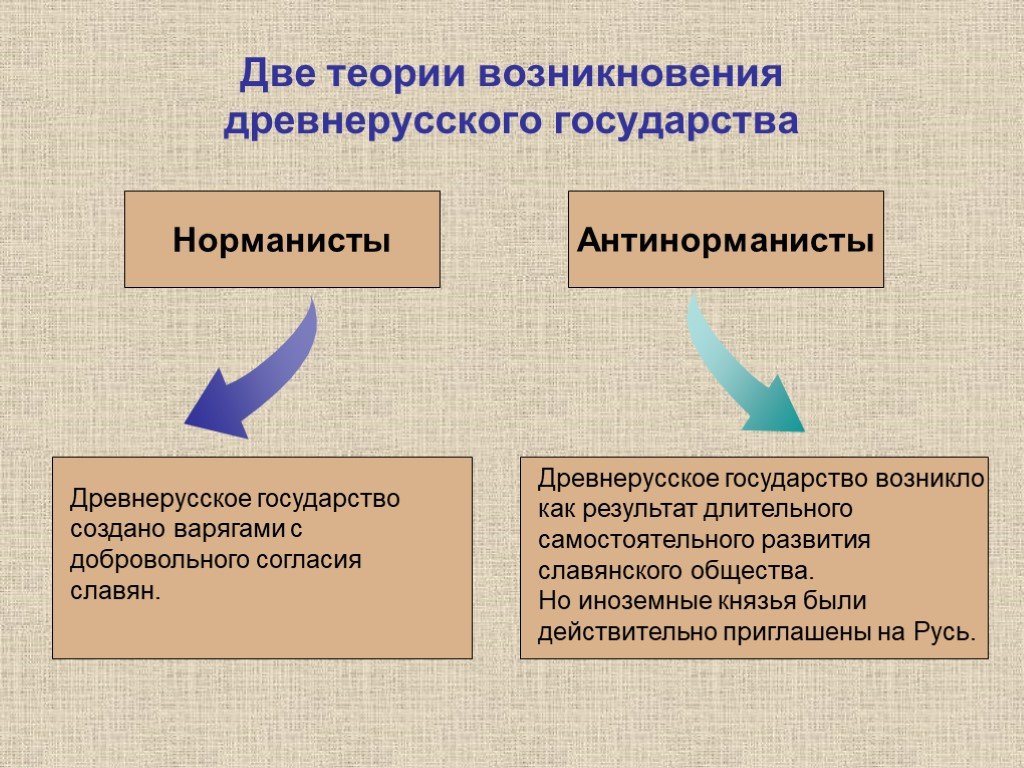

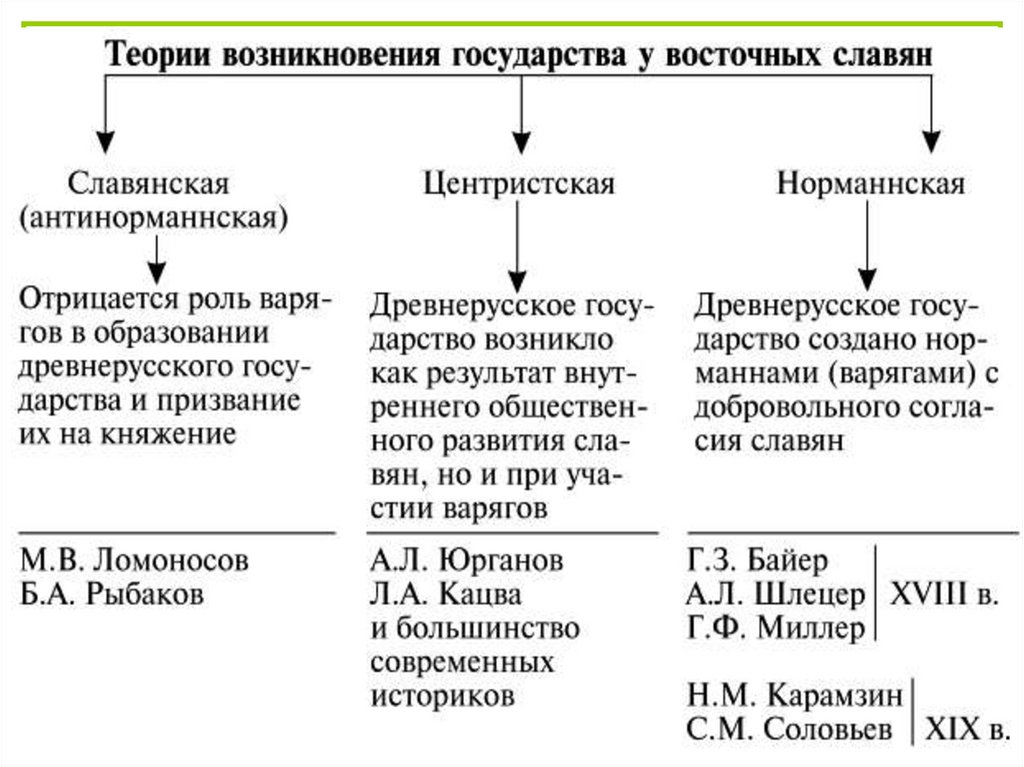

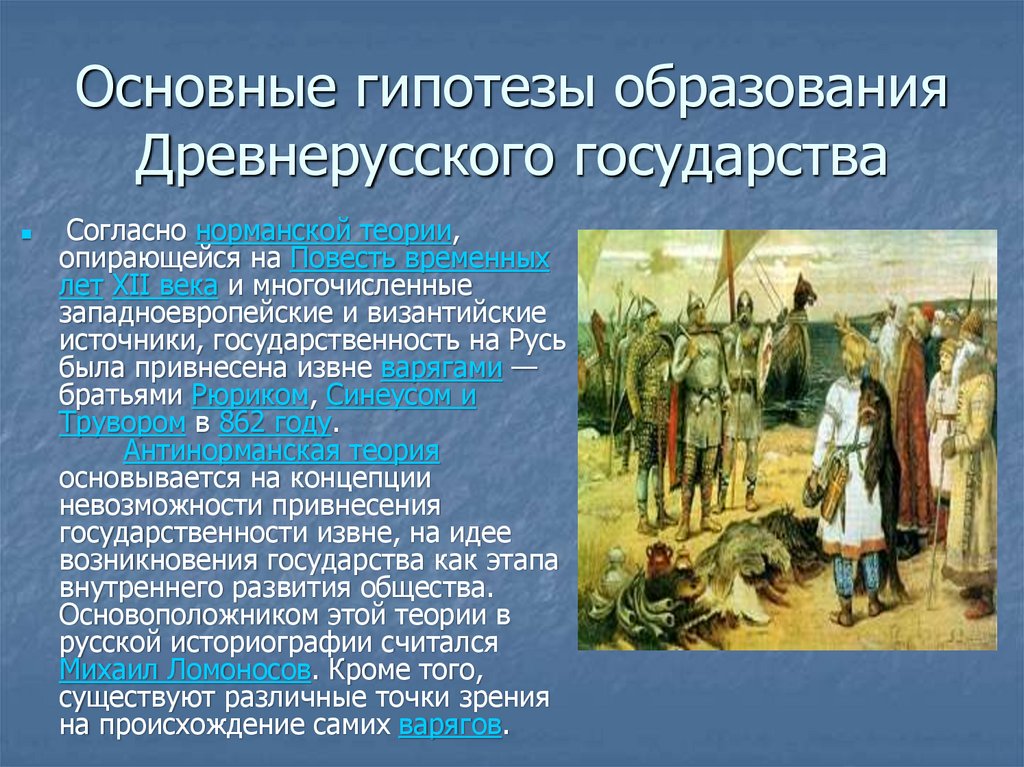

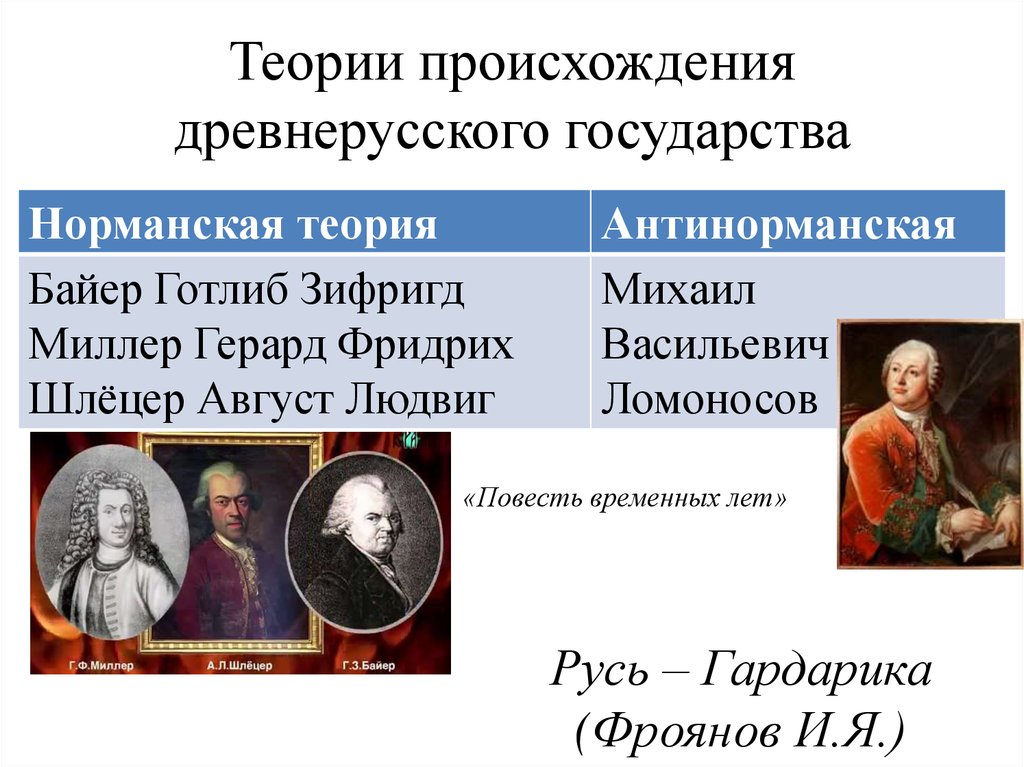

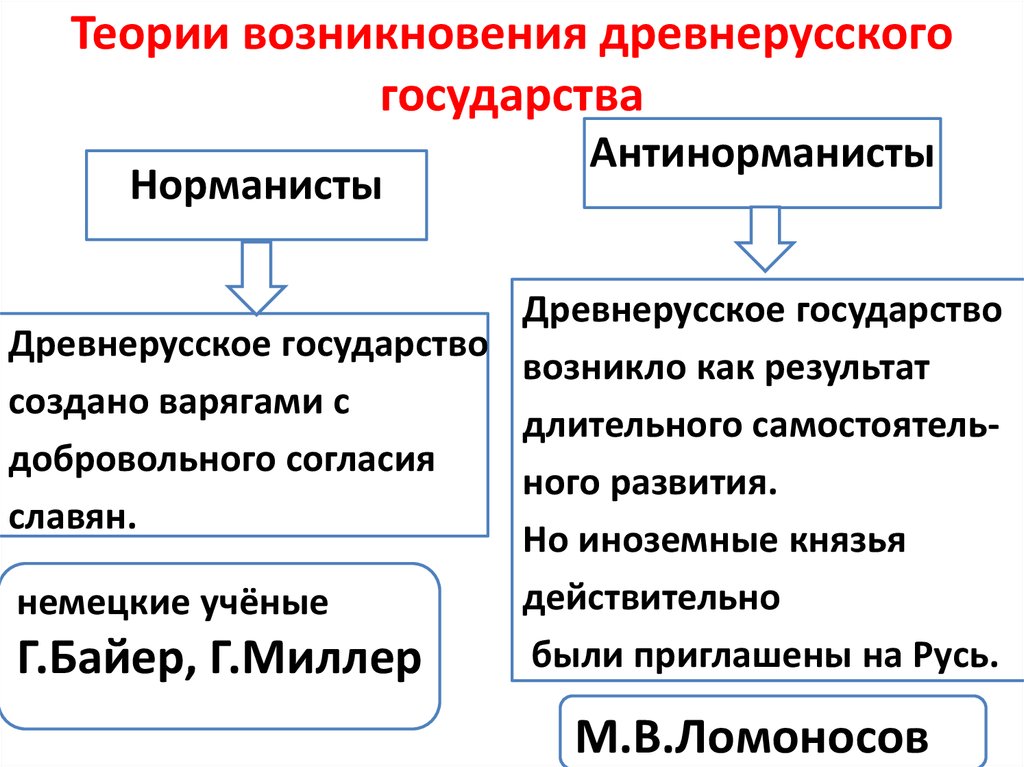

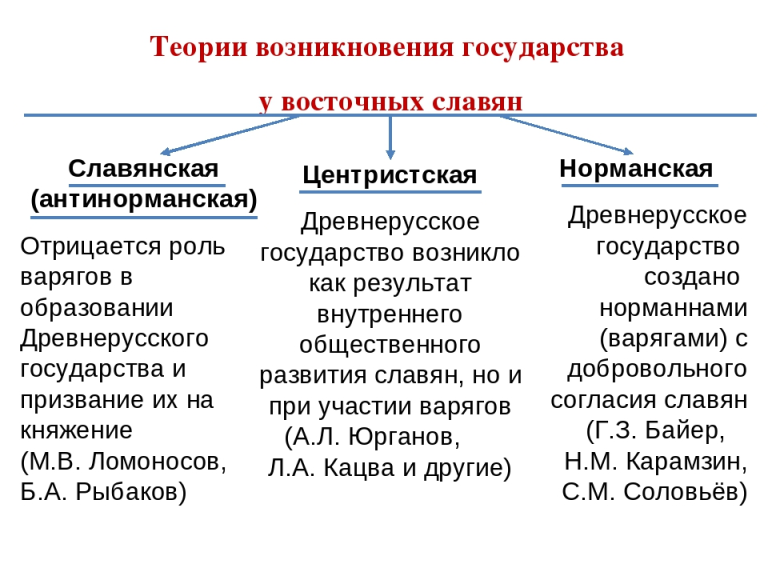

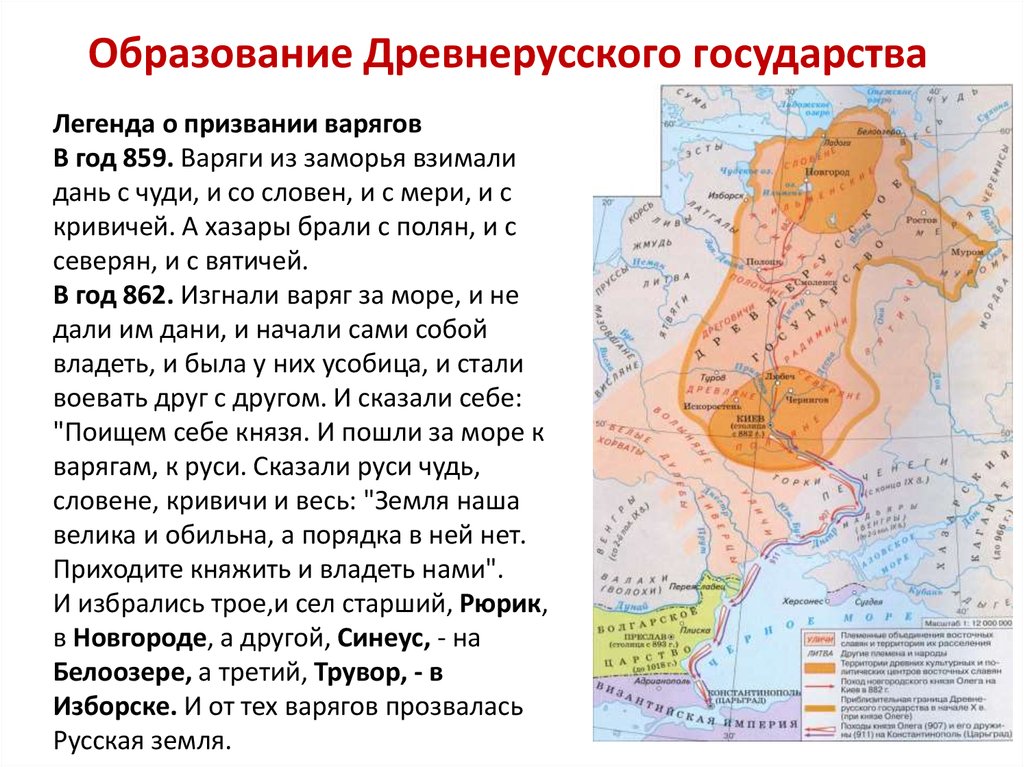

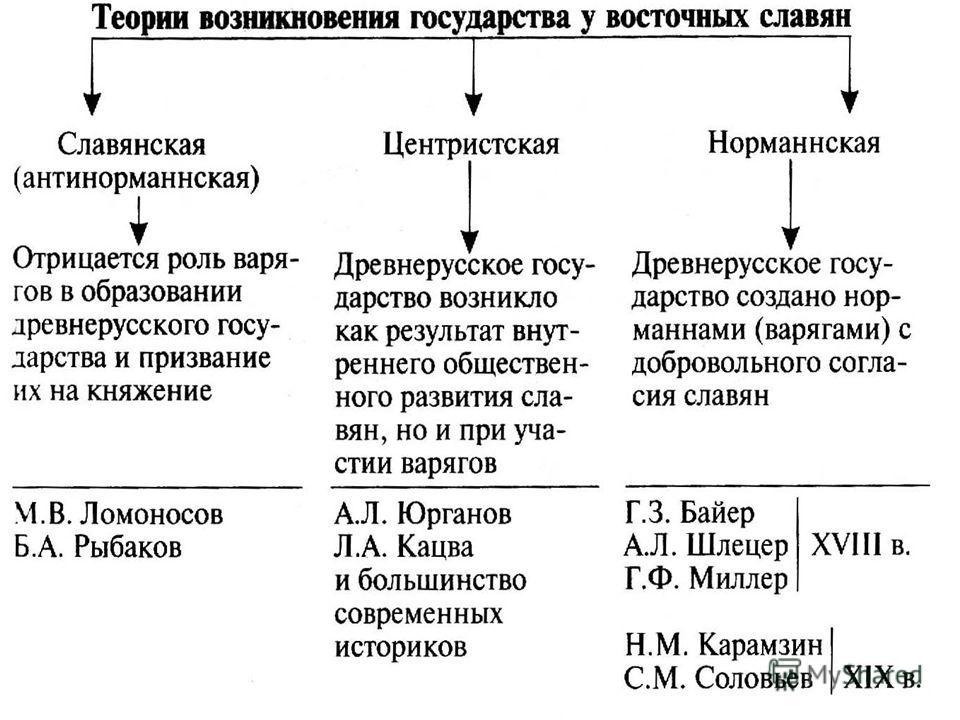

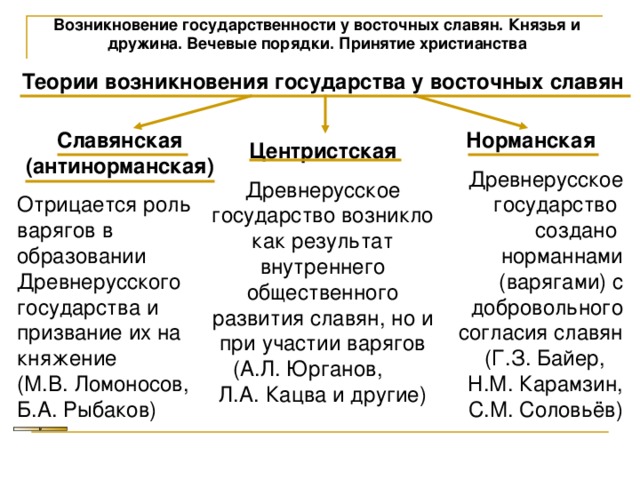

Традиционно возникновение государства относят к 9 веку. Норманнская теория: «Повесть временных лет» повествует нам о том, что наши предки жили в безгосударственности, племена передрались между собой и призвали варяжских князей «княжить и володеть» в русской земле. Князья пришли на русскую землю и в 862 году сели на престолы: Рюрик в Новгороде, Трувор в Изборске, Синеус – на Белоозере. Это событие и относят к моменту образования Древнерусского государства.

Большинство

современных ученых отвергают норманнскую

теорию. Во-первых, государственность у

славян сложилась задолго до призвания

варягов, по экономическому и политическому

уровню славяне были гораздо выше варягов,

позаимствовать у пришельцев им было

нечего.

Норманны не оказали сколько-нибудь серьезного влияния на культуру, они не оставили своих имен ни в праве, ни в географических объектах, а только стали родоначальниками киевской княжеской династии.

При этом не отрицается возможность того, что варяжские князья правили на нашей земле. Такая практика существовала и на Руси, и в Западной Европе — приглашать военных специалистов, дружину и др.

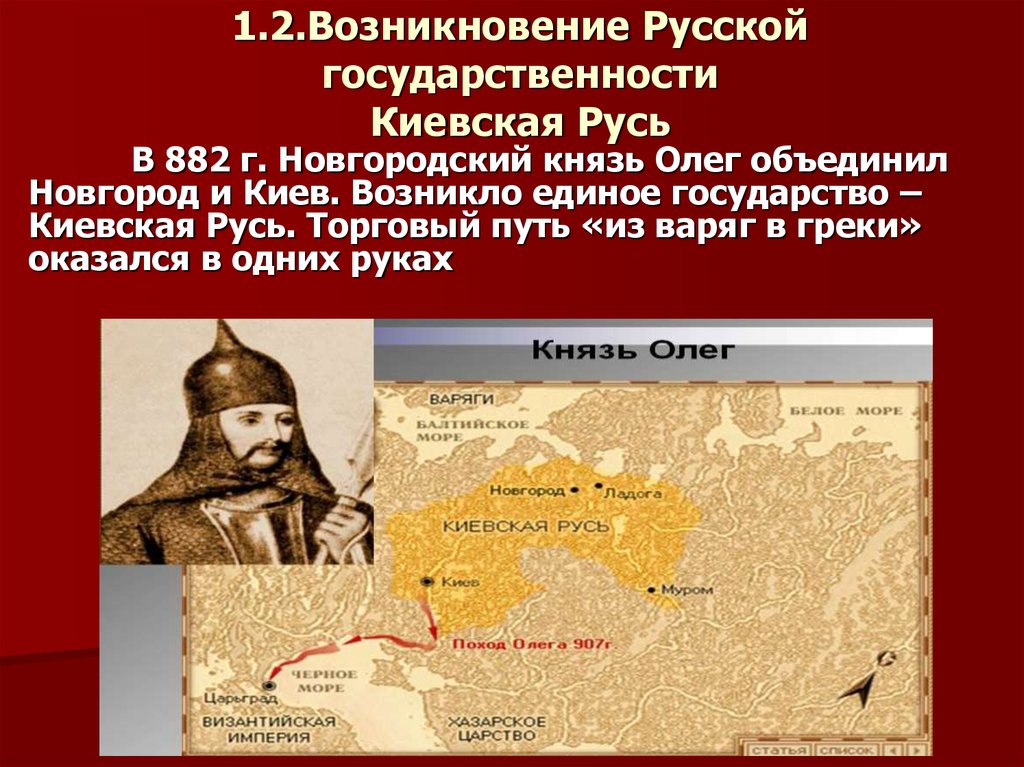

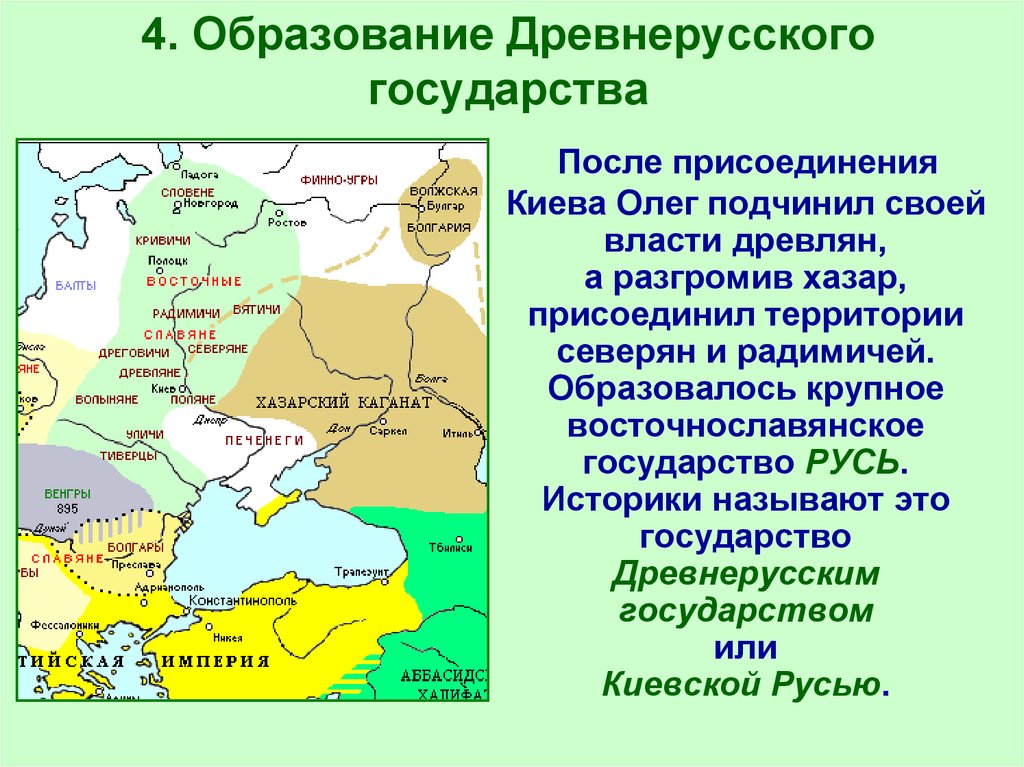

Но

в любом случае, славянские княжества

существовали до призвания варягов в

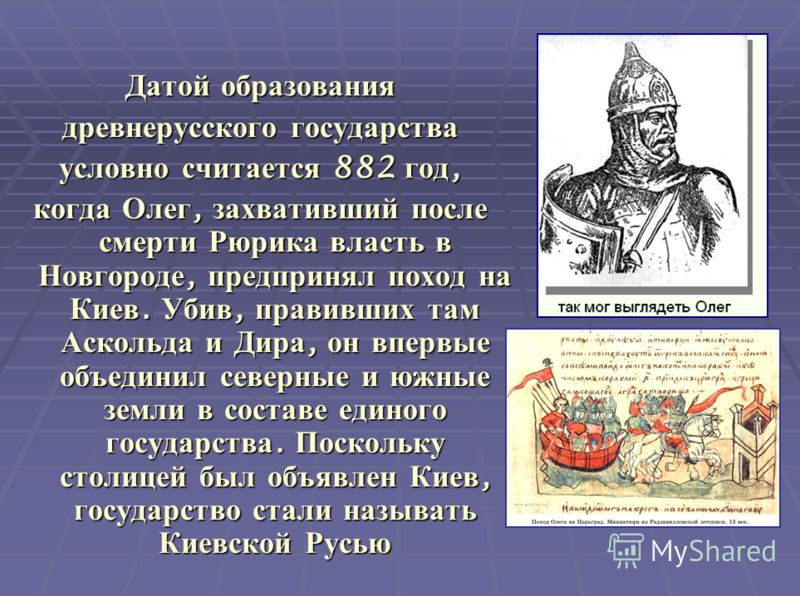

862 году. Достоверно известна дата

объединения восточнославянских земель.

В 882 году князь Олег захватил Киев,

объединил его с Новгородом, и образовал

огромное по тем временам государство.

Изначально оно было этнически неоднородным

и включало в себя не только древнерусскую

народность (великороссов, украинцев и

белорусов), но и соседние балтийские и

финские племена.

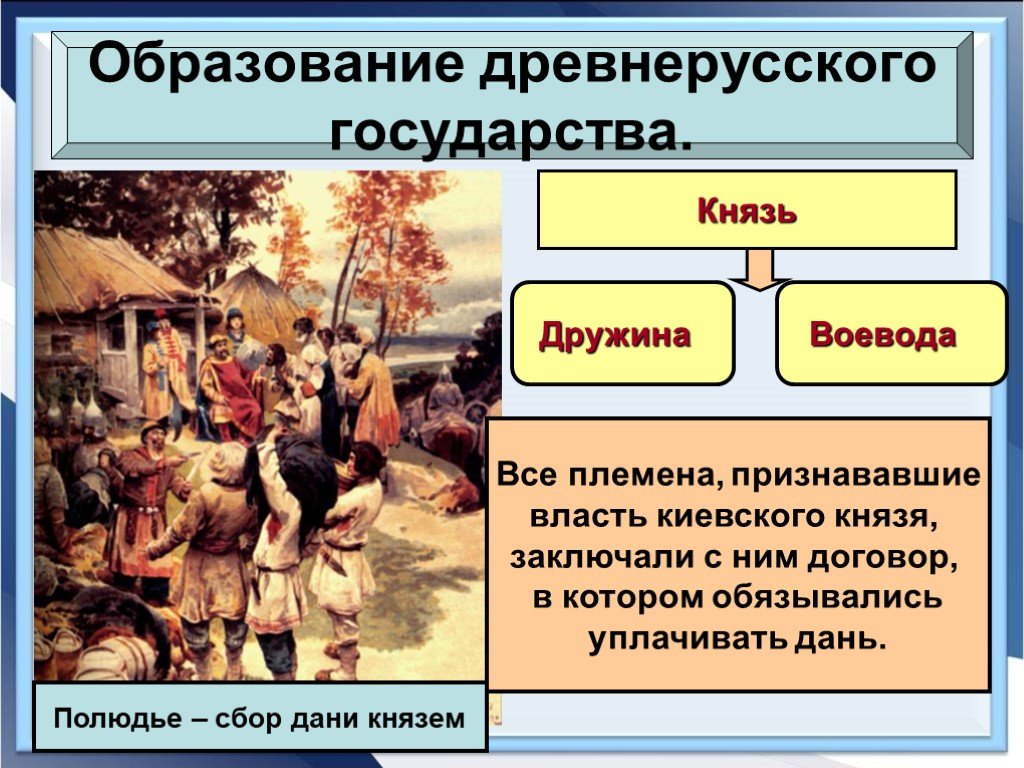

Причина образования Древнерусского государства во многом экономическая, потому что для выгодности торговли нужен контроль над всей территорией пути. Далее идет процесс установления контроля над источниками сырья (продвижение на Ю-В). Все дальнейшее территориальное деление связано с налогами.

Территория окончательно сформировалась на рубеже 11-12вв. Этому предшествовал вопрос об идеологическом единстве — религиозная реформа. Князь Владимир крестил Русь в 988 году. Русь была единым государством, все ее части признавали главенство Киева, систему старшинства, которая возникли изначально.

Древнерусское государство | Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом контексте

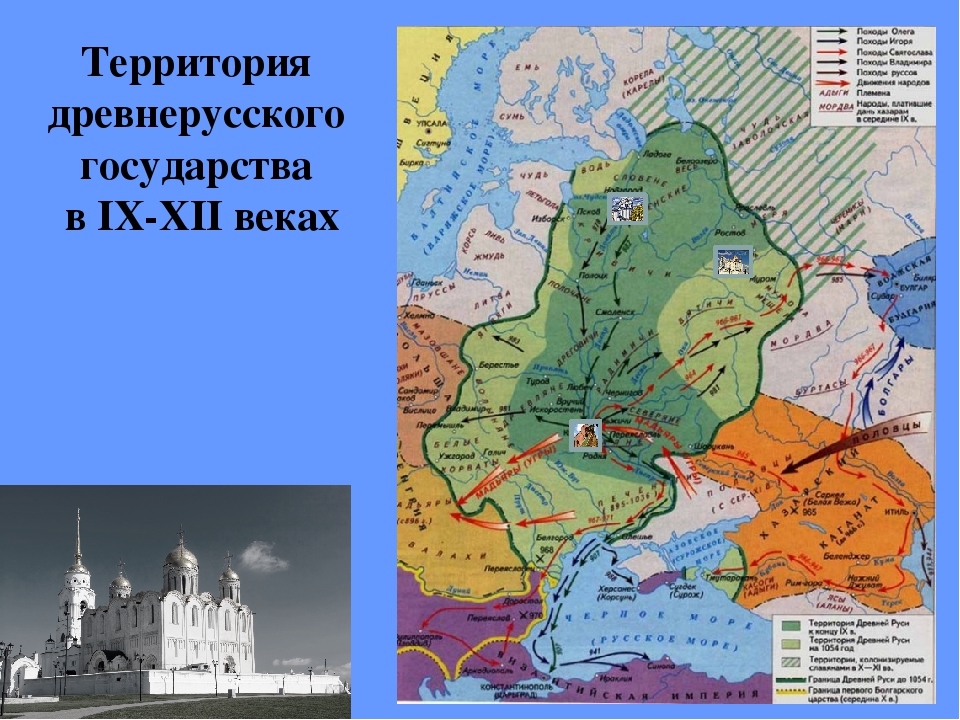

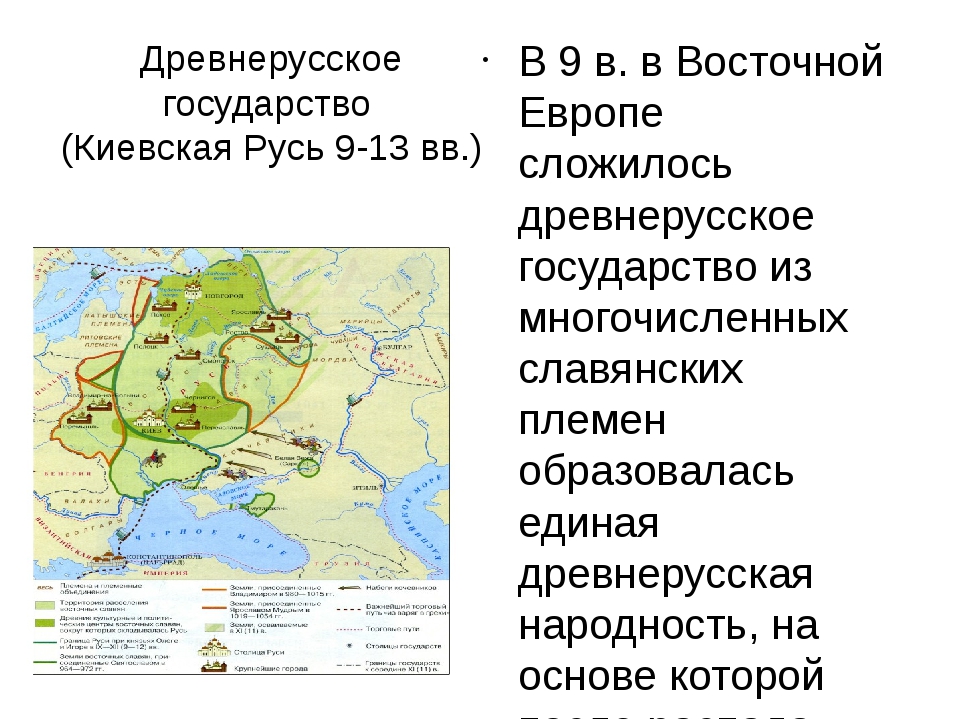

Древнерусское государство (Киевская Русь), государство 9 — начала 12 вв. в Восточной Европе, возникшее в последней четверти 9 в. в результате объединения под властью князей династии Рюриковичей двух главных центров восточных славян — Новгорода и Киева, а также земель (поселения в районе Старой Ладоги, Гнездова), расположенных вдоль пути «из варяг в греки». В период своего расцвета Древнерусское государство

охватывало территорию от Таманского полуострова на юге, Днестра и верховьев

Вислы на западе, до верховьев Северной Двины на севере. Образованию государства

предшествовал длительный период (с 6 в.) созревания его предпосылок в недрах

военной демократии. За время существования Древнерусского государства

восточнославянские племена сложились в древнерусскую народность.

В период своего расцвета Древнерусское государство

охватывало территорию от Таманского полуострова на юге, Днестра и верховьев

Вислы на западе, до верховьев Северной Двины на севере. Образованию государства

предшествовал длительный период (с 6 в.) созревания его предпосылок в недрах

военной демократии. За время существования Древнерусского государства

восточнославянские племена сложились в древнерусскую народность.Социально-политический строй

Власть на Руси принадлежала киевскому князю, который был окружен дружиной, зависящей от него и кормившейся в основном за счет его походов. Некоторую роль играло и вече. Управление государством осуществлялось при помощи тысяцких и сотских, т. е. по признаку военной организации. Доходы князя имели различные источники. В 10 — начале 11 вв. это в основном «полюдье», «уроки» (дань), получаемые ежегодно с мест.

В 11 —

начале 12 вв. в связи с появлением крупного землевладения с различными видами

ренты функции князя расширились. Владея собственным крупным доменом, князь

вынужден был вести сложное хозяйство, назначать посадников, волостелей, тиунов,

руководить многочисленной администрацией. Он был военным вождем, теперь ему

приходилось организовывать не столько дружину, сколько ополчение, приводимое

вассалами, нанимать иноземные войска. Усложнились мероприятия по укреплению и

защите внешних границ. Власть князя была неограниченной, но ему приходилось

считаться с мнением боярства. Роль веча снижалась. Княжеский двор стал

административным центром, куда сходились все нити управления государством.

Возникли дворцовые чины, заведовавшие отдельными отраслями управления. Во главе

городов стоял городской патрициат, образовавшийся в 11 в. из крупных местных

землевладельцев — «старцев» и дружинников. Знатные роды играли большую роль в

истории городов (например, род Яна Вышатича, Ратибора, Чудина — в Киеве, Дмитра

Завидича — в Новгороде). Большим влиянием в городе пользовалось купечество.

Необходимость охраны товара при перевозках обусловила появление вооруженной

купеческой стражи, среди городского ополчения купцы занимали первое место.

Самую многочисленную часть городского населения составляли ремесленники как свободные,

так и зависимые.

Он был военным вождем, теперь ему

приходилось организовывать не столько дружину, сколько ополчение, приводимое

вассалами, нанимать иноземные войска. Усложнились мероприятия по укреплению и

защите внешних границ. Власть князя была неограниченной, но ему приходилось

считаться с мнением боярства. Роль веча снижалась. Княжеский двор стал

административным центром, куда сходились все нити управления государством.

Возникли дворцовые чины, заведовавшие отдельными отраслями управления. Во главе

городов стоял городской патрициат, образовавшийся в 11 в. из крупных местных

землевладельцев — «старцев» и дружинников. Знатные роды играли большую роль в

истории городов (например, род Яна Вышатича, Ратибора, Чудина — в Киеве, Дмитра

Завидича — в Новгороде). Большим влиянием в городе пользовалось купечество.

Необходимость охраны товара при перевозках обусловила появление вооруженной

купеческой стражи, среди городского ополчения купцы занимали первое место.

Самую многочисленную часть городского населения составляли ремесленники как свободные,

так и зависимые.

Сельское

население состояло из свободных крестьян-общинников (число их уменьшалось), и

уже закрепощенных крестьян. Существовала группа крестьян, оторванных от общины,

лишенных средств производства и являвшихся рабочей силой внутри вотчины. Рост

крупного землевладения, закрепощение свободных общинников и рост их

эксплуатации привели к обострению классовой борьбы в 11-12 веках (восстания в

Суздале в 1024 году; в Киеве в 1068-1069 годах; на Белоозере около 1071 года; в

Киеве в 1113 году). Восстания в большинстве случаев были разобщены, в них

участвовали язычники-волхвы, использовавшие недовольных крестьян для борьбы с

новой религией — христианством. Особенно сильная волна народных выступлений

прокатилась по Руси в 1060-1070-х годах в связи с голодом и нашествием

половцев.

Политическая история

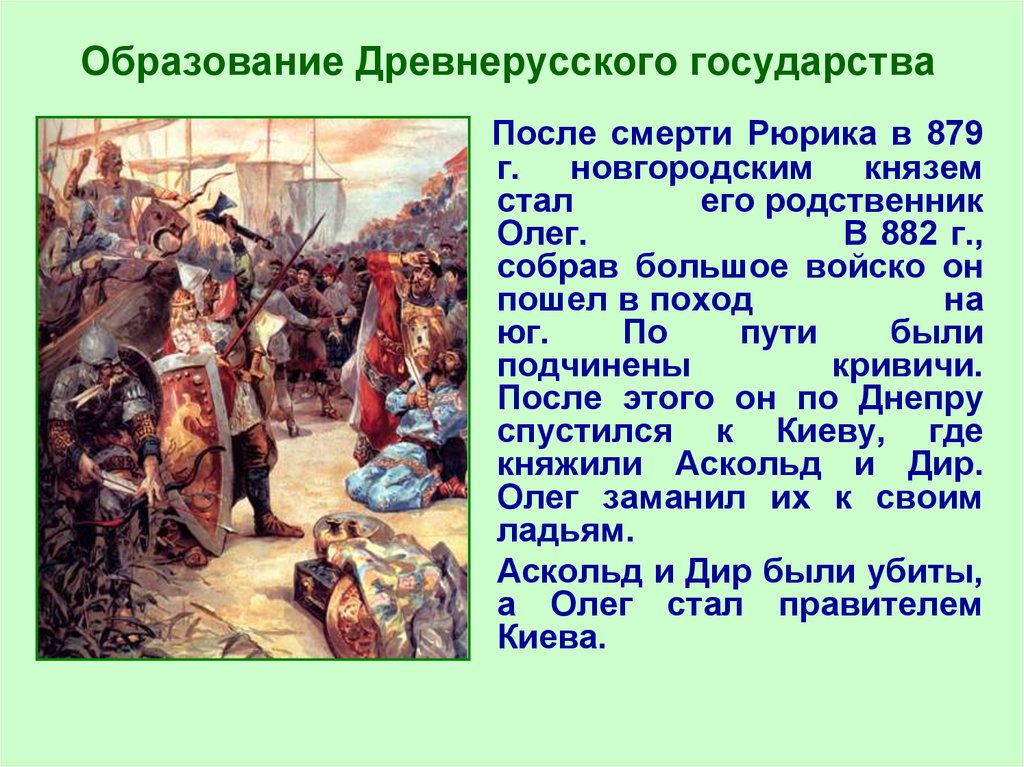

Ход

исторических событий в Древнерусском государстве известен по летописям,

составленным в Киеве и Новгороде монахами. По данным «Повести временных лет»,

первым князем Киева был легендарный Кий. Датировка фактов начинается с 852 г.

н. э. В летопись включена легенда о призвании варягов (862) во главе с Рюриком,

ставшая в 18 в. основой норманской теории о создании Древнерусского государства

варягами. Два сподвижника Рюрика — Аскольд и Дир двинулись на Царьград по

Днепру, по дороге подчинив своей власти Киев. После смерти Рюрика власть в

Новгороде перешла к варягу Олегу (ум. 912), который, расправившись с Аскольдом

и Диром, захватил Киев (882), а в 883-885 гг. покорил древлян, северян,

радимичей и в 907 и 911 гг. совершил походы на Византию.

Преемник Олега князь Игорь продолжал активную внешнюю политику. В 913 году через Итиль он совершил поход на западное побережье Каспия, дважды (941, 944) нападал на Византию. Требования дани с древлян послужили причиной их восстания и убийства Игоря (945). Его жена Ольга одной из первых на Руси приняла христианство, упорядочила управление на местах и установила нормы дани («уроки»). Сын Игоря и Ольги Святослав Игоревич (княжил в 964-972 годах) обеспечил свободу торговых путей на восток, через земли волжских булгар и хазар, упрочил международное положение Руси. Русь при Святославе обосновалась на Черном море и на Дунае (Тмутаракань, Белгород, Переяславец на Дунае), но после неудачной войны с Византией Святослав был вынужден отказаться от завоеваний на Балканах. При возвращении на Русь он был убит печенегами.

Святославу

наследовал его сын Ярополк, убивший конкурента — брата Олега, древлянского

князя (977). Младший брат Ярополка Владимир Святославич с помощью варягов

овладел Киевом. Ярополк был убит, и Владимир стал великим князем (княжил

980-1015). Необходимость замены старой идеологии родоплеменного строя

идеологией народившегося государства побудила Владимира ввести на Руси в

988-989 гг. христианство в форме византийского православия. Первыми восприняли

христианскую религию социальные верхи, народные массы еще долго держались

языческих верований. На княжение Владимира приходится расцвет Древнерусского

государства, земли которого раскинулись от Прибалтики и Карпат до

причерноморских степей. После смерти Владимира (1015) возникла усобица между

его сыновьями, в которой были убиты два из них — Борис и Глеб, —причисленные

церковью к лику святых. Убийца братьев Святополк бежал после борьбы со своим

братом Ярославом Мудрым, ставшим киевским князем (1019-1054). В 1021 против

Ярослава выступил полоцкий князь Брячислав (княжил в 1001-1044), мир с которым

был куплен ценой уступки Брячиславу ключевых пунктов на торговом пути «из варяг

в греки» — Усвятского волока и Витебска.

Ярополк был убит, и Владимир стал великим князем (княжил

980-1015). Необходимость замены старой идеологии родоплеменного строя

идеологией народившегося государства побудила Владимира ввести на Руси в

988-989 гг. христианство в форме византийского православия. Первыми восприняли

христианскую религию социальные верхи, народные массы еще долго держались

языческих верований. На княжение Владимира приходится расцвет Древнерусского

государства, земли которого раскинулись от Прибалтики и Карпат до

причерноморских степей. После смерти Владимира (1015) возникла усобица между

его сыновьями, в которой были убиты два из них — Борис и Глеб, —причисленные

церковью к лику святых. Убийца братьев Святополк бежал после борьбы со своим

братом Ярославом Мудрым, ставшим киевским князем (1019-1054). В 1021 против

Ярослава выступил полоцкий князь Брячислав (княжил в 1001-1044), мир с которым

был куплен ценой уступки Брячиславу ключевых пунктов на торговом пути «из варяг

в греки» — Усвятского волока и Витебска.

Наследовавшие

Ярославу сыновья поделили владения отца: Изяслав Ярославич получил Киев, Святослав

Ярославич — Чернигов, Всеволод Ярославич — Переяславль Южный. Ярославичи

пытались сохранить единство Древнерусского государства, старались действовать

заодно, но процесса государственного распада предотвратить не могли. Положение

осложнилось натиском половцев, в битве с которыми Ярославичи потерпели

поражение. Народное ополчение потребовало оружия для оказания сопротивления

врагу. Отказ привел к восстанию в Киеве (1068), бегству Изяслава и вокняжению в

Киеве полоцкого Всеслава Брячиславича, изгнанного в 1069 году объединенными

силами Изяслава и польских войск. Вскоре среди Ярославичей возникли распри,

приведшие к изгнанию Изяслава в Польшу (1073). После смерти Святослава (1076)

Изяслав вновь вернулся в Киев, но вскоре был убит в бою (1078). Ставший киевским

князем Всеволод Ярославич (княжил в 1078-1093 годах) не смог сдержать процесс

распада единого государства. Лишь после нашествий половцев (1093-1096 и

1101-1103 годы) древнерусские князья объединились вокруг киевского князя для

отражения общей опасности.

Положение

осложнилось натиском половцев, в битве с которыми Ярославичи потерпели

поражение. Народное ополчение потребовало оружия для оказания сопротивления

врагу. Отказ привел к восстанию в Киеве (1068), бегству Изяслава и вокняжению в

Киеве полоцкого Всеслава Брячиславича, изгнанного в 1069 году объединенными

силами Изяслава и польских войск. Вскоре среди Ярославичей возникли распри,

приведшие к изгнанию Изяслава в Польшу (1073). После смерти Святослава (1076)

Изяслав вновь вернулся в Киев, но вскоре был убит в бою (1078). Ставший киевским

князем Всеволод Ярославич (княжил в 1078-1093 годах) не смог сдержать процесс

распада единого государства. Лишь после нашествий половцев (1093-1096 и

1101-1103 годы) древнерусские князья объединились вокруг киевского князя для

отражения общей опасности.

На

рубеже 11-12 веков в крупнейших центрах Руси княжили: Святополк Изяславич

(1093-1113) в Киеве, Олег Святославич в Чернигове, Владимир Мономах в

Переяславле. Владимир Мономах был тонким политиком, он убеждал князей теснее

сплотиться в борьбе с половцами. Созванные с этой целью съезды князей себя не

оправдали (Любечский съезд, Долобский съезд). После смерти Святополка (1113

год) в Киеве вспыхнуло городское восстание. Мономах, приглашенный на киевское

княжение, издал компромиссный закон, облегчавший положение должников.

Постепенно он усиливал свои позиции как верховного правителя Руси. Усмирив

новгородцев, Владимир посадил своих сыновей в Переяславле, Смоленске и

Новгороде. Он почти единовластно распоряжался всеми военными силами Древней

Руси, направлял их не только против половцев, но и против непокорных вассалов и

соседей. В результате походов вглубь степи половецкая опасность была устранена.

Но, несмотря на усилия Мономаха, предотвратить распад Древнерусского

государства не удалось. Объективные исторические процессы продолжали

развиваться, что выразилось прежде всего в быстром росте местных центров —

Чернигова, Галича, Смоленска, тянувшихся к самостоятельности. Сыну Мономаха

Мстиславу Владимировичу (княжившему в 1125-1132 годах) удалось нанести новое поражение

половцам и выслать их князей в Византию (1129 год).

Созванные с этой целью съезды князей себя не

оправдали (Любечский съезд, Долобский съезд). После смерти Святополка (1113

год) в Киеве вспыхнуло городское восстание. Мономах, приглашенный на киевское

княжение, издал компромиссный закон, облегчавший положение должников.

Постепенно он усиливал свои позиции как верховного правителя Руси. Усмирив

новгородцев, Владимир посадил своих сыновей в Переяславле, Смоленске и

Новгороде. Он почти единовластно распоряжался всеми военными силами Древней

Руси, направлял их не только против половцев, но и против непокорных вассалов и

соседей. В результате походов вглубь степи половецкая опасность была устранена.

Но, несмотря на усилия Мономаха, предотвратить распад Древнерусского

государства не удалось. Объективные исторические процессы продолжали

развиваться, что выразилось прежде всего в быстром росте местных центров —

Чернигова, Галича, Смоленска, тянувшихся к самостоятельности. Сыну Мономаха

Мстиславу Владимировичу (княжившему в 1125-1132 годах) удалось нанести новое поражение

половцам и выслать их князей в Византию (1129 год). После смерти Мстислава

(1132 год) Древнерусское государство распалась на ряд самостоятельных княжеств.

Начался период раздробленности Руси.

После смерти Мстислава

(1132 год) Древнерусское государство распалась на ряд самостоятельных княжеств.

Начался период раздробленности Руси.

Борьба с

кочевниками. Древняя Русь вела постоянную борьбу с кочевыми ордами, попеременно

жившими в причерноморских степях: хазарами, уграми, печенегами, торками,

половцами. Кочевья печенегов в конце 9 в. занимали степи от Саркела на Дону до

Дуная. Их набеги заставили Владимира Святославича укреплять южные границы

(«ставить городы»). Ярослав Мудрый в 1036 году фактически уничтожил западное

объединение печенегов. Но затем в причерноморских степях появились торки,

которым в 1060 году объединенными силами древнерусских князей было нанесено

поражение. Со второй половины 11 века степи от Волги до Дуная начали занимать

половцы, овладевшие важнейшими торговыми путями между Европой и странами

Востока. Крупную победу над русскими половцы одержали в 1068 году. Сильный

натиск половцев Русь выдержала в 1093-1096 годах, для чего потребовалось

объединение всех ее князей. В 1101 году отношения с половцами наладились, но

уже в 1103 году половцы нарушили мирный договор. Понадобилась серия походов

Владимира Мономаха на половецкие зимовьям в глубь степей, завершившаяся в 1117

году откочевкой их на юг, к Северному Кавказу. Сын Владимира Мономаха Мстислав

оттеснил половцев за Дон, Волгу и Яик.

В 1101 году отношения с половцами наладились, но

уже в 1103 году половцы нарушили мирный договор. Понадобилась серия походов

Владимира Мономаха на половецкие зимовьям в глубь степей, завершившаяся в 1117

году откочевкой их на юг, к Северному Кавказу. Сын Владимира Мономаха Мстислав

оттеснил половцев за Дон, Волгу и Яик.

Хозяйство

В эпоху

образования Древнерусского государства пашенное земледелие с упряжными

почвообрабатывающими орудиями постепенно повсеместно (на севере несколько

позднее) сменило мотыжную обработку почвы. Появилась трехпольная система

земледелия; выращивались пшеница, овес, просо, рожь, ячмень. Летописи упоминают

хлеб яровой и озимый. Население занималось также скотоводством, охотой,

рыболовством и бортничеством. Деревенское ремесло имело второстепенное

значение. Ранее всего выделилось железоделательное производство, базирующееся

на местной болотной руде. Металл получали сыродутным способом. Письменные

источники дают несколько терминов для обозначения деревенского поселения:

«погост» («мир»), «свобода» («слобода»), «село», «деревня». Изучение

древнерусской деревни археологами позволило выявить различные типы поселений,

установить их размеры и характер застройки.

Изучение

древнерусской деревни археологами позволило выявить различные типы поселений,

установить их размеры и характер застройки.

Основной тенденцией развития общественного строя Древней Руси было становление феодальной собственности на землю, с постепенным закрепощением свободных общинников. Результатом закабаления деревни явилось ее включение в систему феодального хозяйства, основанного на отработочной и продуктовой ренте. Наряду с этим существовали и элементы рабовладения (холопство).

В 6-7

ввеках в лесной полосе места поселений рода или небольшой семьи (городища)

исчезают, и на смену им появляются неукрепленные деревенские селища и

укрепленные усадьбы знати. Начинает складываться вотчинное хозяйство. Центр

вотчины — «княждвор», в котором временами жил князь, где, кроме его хором,

находились дома его слуг — бояр-дружинников, жилища смердов, холопов. Вотчиной

управлял боярин — огнищанин, распоряжавшийся княжескими тиунами. Представители

вотчинной администрации имели как экономические, так и политические функции. В

вотчинном хозяйстве развивалось ремесло. С усложнением вотчинной системы

усадебная замкнутость несвободных ремесленников начинает исчезать, возникают

связь с рынком и конкуренция с городским ремеслом.

В

вотчинном хозяйстве развивалось ремесло. С усложнением вотчинной системы

усадебная замкнутость несвободных ремесленников начинает исчезать, возникают

связь с рынком и конкуренция с городским ремеслом.

Развитие ремесла и торговли обусловило появление городов. Наиболее древние из них — Киев, Чернигов, Переяславль, Смоленск, Ростов, Ладога, Псков, Полоцк. Центром города был торг, где реализовалась ремесленная продукция. В городе развивались различные виды ремесел: кузнечное, оружейное, ювелирное (ковка и чеканка, тиснение и штамповка серебра и золота, филигрань, зернь), гончарное, кожевенное, портняжное. Во второй половине 10 века появились клейма мастеров. Под византийским влиянием в конце 10 века возникло производство эмалей. В крупных городах существовали торговые подворья для заезжих купцов — «гостей».

Торговый

путь из Руси в восточные страны проходил по Волге и по Каспийскому морю. Путь в

Византию и Скандинавию (путь «из варяг в греки»), помимо главного направления

(Днепр — Ловать), имел ответвление на Западную Двину. На запад вели два пути:

из Киева в Центральную Европу (Моравия, Чехия, Польша, Южная Германия) и из

Новгорода и Полоцка через Балтийское море в Скандинавию и Южную Прибалтику. В 9

— середине 11 вв. на Руси было велико влияние арабских купцов, укреплялись

торговые связи с Византией и Хазарией. Древняя Русь экспортировала в Западную

Европу меха, воск, лен, полотно, серебряные изделия. Ввозились дорогие ткани

(византийские паволоки, парча, восточные шелка), серебро и медь в диргемах,

олово, свинец, медь, пряности, благовония, лекарственные растения, красящие

вещества, византийская церковная утварь. Позднее, в середине 11-12 веков в

связи с изменением международной обстановки (распадом Арабского халифата,

засильем половцев в южнорусских степях, началом крестовых походов) были

нарушены многие традиционные торговые пути. Проникновение западноевропейских

купцов в Черное море, конкуренция генуэзцев и венецианцев парализовали торговлю

Древней Руси на юге, и к концу 12 в. она в основном была перенесена на север —

в Новгород, Смоленск и Полоцк.

На запад вели два пути:

из Киева в Центральную Европу (Моравия, Чехия, Польша, Южная Германия) и из

Новгорода и Полоцка через Балтийское море в Скандинавию и Южную Прибалтику. В 9

— середине 11 вв. на Руси было велико влияние арабских купцов, укреплялись

торговые связи с Византией и Хазарией. Древняя Русь экспортировала в Западную

Европу меха, воск, лен, полотно, серебряные изделия. Ввозились дорогие ткани

(византийские паволоки, парча, восточные шелка), серебро и медь в диргемах,

олово, свинец, медь, пряности, благовония, лекарственные растения, красящие

вещества, византийская церковная утварь. Позднее, в середине 11-12 веков в

связи с изменением международной обстановки (распадом Арабского халифата,

засильем половцев в южнорусских степях, началом крестовых походов) были

нарушены многие традиционные торговые пути. Проникновение западноевропейских

купцов в Черное море, конкуренция генуэзцев и венецианцев парализовали торговлю

Древней Руси на юге, и к концу 12 в. она в основном была перенесена на север —

в Новгород, Смоленск и Полоцк.

Культура

Культура Древней Руси уходит своими корнями в глубины культуры славянских племен. В период образования и развития государства она достигла высокого уровня и была обогащена влиянием византийской культуры. В результате Киевская Русь оказалась в ряду передовых по культуре государств своего времени. Средоточием культуры был город. Грамотность в Древнерусском государстве была сравнительно широко распространена среди народа, о чем свидетельствуют берестяные грамоты и надписи на хозяйственных предметах (пряслицах, бочках, сосудах). Есть сведения о существовании на Руси в то время школ (даже женских).

До наших

дней дошли пергаментные книги Древней Руси: переводная литература, изборники,

богослужебные книги; среди них древнейшая — «Остромирово Евангелие». Наиболее

образованными на Руси были монахи. Выдающимися деятелями культуры были киевский

митрополит Иларион, новгородский епископ Лука Жидята, Феодосий Печерский,

летописцы Никон, Нестор, Сильвестр. Усвоение церковнославянской письменности

сопровождалось перенесением на Русь основных памятников раннехристианской и

византийской литературы: библейские книги, сочинения отцов церкви, жития

святых, апокрифы («Хождение Богородицы по мукам»), историография («Хроника»

Иоанна Малалы), а также произведений болгарской литературы («Шестоднев»

Иоанна), чехоморавской (жития Вячеслава и Людмилы). На Руси переводились с

греческого языка византийские хроники (Георгия Амартола, Синкелла), эпос

(«Девгениево деяние»), «Александрия», «История иудейской войны» Иосифа Флавия,

с древнееврейского — книга «Есфирь», с сирийского — повесть об Акире Премудром.

На Руси переводились с

греческого языка византийские хроники (Георгия Амартола, Синкелла), эпос

(«Девгениево деяние»), «Александрия», «История иудейской войны» Иосифа Флавия,

с древнееврейского — книга «Есфирь», с сирийского — повесть об Акире Премудром.

Со

второй четверти 11 века развивается оригинальная литература (летописание, жития

святых, проповедь). В «Слове о законе и благодати» митрополит Иларион с

риторическим искусством трактовал проблемы превосходства христианства над

язычеством, величия Руси среди других народов. Киевское и новгородское летописание

было проникнуто идеями государственного строительства. Летописцы обращались к

поэтическим преданиям языческого фольклора. Нестор пришел к осознанию родства

восточнославянских племен со всеми славянами. Его «Повесть временных лет»

приобрела значение выдающейся хроники европейского средневековья. Житийная

литература насыщалась актуальной политической проблематикой, и ее героями стали

князья-святые («Жития Бориса и Глеба»), а затем подвижники церкви («Житие

Феодосия Печерского», «Киево-Печерский патерик»). В житиях впервые, хотя в

схематической форме, изображались переживания человека. Патриотические идеи

выражались в жанре паломничества («Хождение» игумена Даниила). В «Поучении» к

сыновьям Владимир Мономах создал образ справедливого правителя, рачительного

хозяина, примерного семьянина. Древнерусские литературные традиции и богатейший

устный эпос подготовили возникновение «Слова о полку Игореве».

В житиях впервые, хотя в

схематической форме, изображались переживания человека. Патриотические идеи

выражались в жанре паломничества («Хождение» игумена Даниила). В «Поучении» к

сыновьям Владимир Мономах создал образ справедливого правителя, рачительного

хозяина, примерного семьянина. Древнерусские литературные традиции и богатейший

устный эпос подготовили возникновение «Слова о полку Игореве».

Опыт восточнославянских племен в деревянном зодчестве и сооружениях укрепленных поселений, жилищ, святилищ, их ремесленные навыки и традиции художественного творчества были усвоены искусством Древней Руси. В его становлении огромную роль сыграли веяния, шедшие из-за рубежа (из Византии, балканских и скандинавских стран, Закавказья и Ближнего Востока). В относительно краткий период расцвета Древней Руси русские мастера освоили новые для них приемы каменного зодчества, искусство мозаики, фрески, иконописи, книжной миниатюры.

Типы

рядовых поселений и жилищ, техника возведения деревянных зданий из

горизонтально уложенных бревен долго оставались теми же, что и у древних

славян. Но уже в 9 — начале 10 вв. появились обширные дворы вотчинников, а в

княжеских владениях — деревянные замки (Любеч). Из укрепленных поселков

развиваются города-крепости с жилыми домами внутри и с хозяйственными

постройками, примыкающими к оборонительному валу (Колодяжненское и Райковецкое

городища, оба в Житомирской области; разрушены в 1241 году).

Но уже в 9 — начале 10 вв. появились обширные дворы вотчинников, а в

княжеских владениях — деревянные замки (Любеч). Из укрепленных поселков

развиваются города-крепости с жилыми домами внутри и с хозяйственными

постройками, примыкающими к оборонительному валу (Колодяжненское и Райковецкое

городища, оба в Житомирской области; разрушены в 1241 году).

На

торговых путях у слияния рек или у речных излучин из крупных поселений славян

вырастали города и основывались новые. Они слагались из крепости на холме

(детинец, кремль — резиденция князя и убежище для горожан при нападении врагов)

с оборонительным земляным валом, рубленой стеной на нем и со рвом извне, и из

посада (порой укрепленного). Улицы посада шли к кремлю (Киев, Псков) или

параллельно реке (Новгород), местами имели деревянные мостовые и застраивались

в безлесных районах мазанками (Киев, Суздаль), а в лесных — бревенчатыми домами

в один-два сруба с сенями (Новгород, Старая Ладога). Жилища богатых горожан

состояли из нескольких связанных между собой срубов разной высоты на подклетах,

имели башню («повалушу»), наружные крыльца и размещались в глубине двора

(Новгород). Хоромы в кремлях с середины 10 в. имели двухэтажные каменные части,

либо башнеобразные (Чернигов), либо с башнями по краям или посредине (Киев).

Порой хоромы вмещали залы площадью более 200 кв2 м (Киев). Общими для

древнерусских городов были живописность силуэта, где доминировал кремль с его

красочными хоромами и храмами, сиявшими позолотой кровель и крестов, и

органическая связь с ландшафтом, возникавшая благодаря использованию рельефа

местности не только в стратегических, но и в художественных целях.

Хоромы в кремлях с середины 10 в. имели двухэтажные каменные части,

либо башнеобразные (Чернигов), либо с башнями по краям или посредине (Киев).

Порой хоромы вмещали залы площадью более 200 кв2 м (Киев). Общими для

древнерусских городов были живописность силуэта, где доминировал кремль с его

красочными хоромами и храмами, сиявшими позолотой кровель и крестов, и

органическая связь с ландшафтом, возникавшая благодаря использованию рельефа

местности не только в стратегических, но и в художественных целях.

Со

второй половины 9 века летописи упоминают деревянные христианские храмы (Киев),

число и размеры которых возрастают после крещения Руси. Это были (судя по

условным изображениям в рукописях) прямоугольные, восьмигранные или

крестообразные в плане постройки с крутой крышей и главкой. Позднее их венчали

пять (церковь Бориса и Глеба в Вышгороде близ Киева, 1020-1026 годы, зодчий

Миронег) и даже тринадцать глав (деревянный Софийский собор в Новгороде, 989

год). Первая в Киеве каменная Десятинная церковь (989-996, разрушена в 1240

году) была сложена из чередующихся рядов камня и плоского квадратного

кирпича-плинфы на растворе из смеси толченого кирпича с известью (цемянка).

В этой же технике кладки возводились появившиеся в 11 веке каменные проездные башни в городских укреплениях (Золотые ворота в Киеве), каменные крепостные стены (Переяслав Южный, Киево-Печерский монастырь, Старая Ладога; все конец 11 — начало 12 века) и величественные трехнефные (Спасо-Преображенский собор в Чернигове, начат до 1036) и пятинефные (Софийские соборы в Киеве, 1037 год, Новгороде, 1045-1050 годы, Полоцке, 1044-1066 годы) храмы с хорами вдоль трех стен для князей и их приближенных.

Универсальный

для византийского культового строительства тип крестово-купольного храма, по

своему истолковывается древнерусскими зодчими — купола на высоких световых

барабанах, плоские ниши (возможно с фресками) на фасадах, узоры из кирпича в

виде крестов, меандра. Древнерусское зодчество сходно с архитектурой Византии,

южных славян и Закавказья. В то же время в древнерусских храмах проявляются и

своеобразные черты: многоглавие (13 глав Софийского собора в Киеве),

ступенчатое расположение сводов и отвечающих им на фасадах рядов

полукружий-закомар, паперти-галереи с трех сторон. Ступенчато-пирамидальная

композиция, величавые пропорции и напряженно-медлительный ритм,

уравновешенность пространства и массы делают архитектуру этих значительных по

высоте зданий торжественной и полной сдержанной динамики. Их интерьеры с

контрастным переходом от невысоких, затененных хорами боковых нефов к

просторной и ярче освещенной подкупольной части среднего нефа, ведущего к

главной апсиде, поражают эмоциональной напряженностью и вызывают богатство

впечатлений, которые порождаются пространственными членениями и многообразием

точек обзора.

Ступенчато-пирамидальная

композиция, величавые пропорции и напряженно-медлительный ритм,

уравновешенность пространства и массы делают архитектуру этих значительных по

высоте зданий торжественной и полной сдержанной динамики. Их интерьеры с

контрастным переходом от невысоких, затененных хорами боковых нефов к

просторной и ярче освещенной подкупольной части среднего нефа, ведущего к

главной апсиде, поражают эмоциональной напряженностью и вызывают богатство

впечатлений, которые порождаются пространственными членениями и многообразием

точек обзора.

Наиболее

полно сохранившиеся мозаики и фрески Софийского собора в Киеве (середина 11 в.)

исполнены преимущественно византийскими мастерами. Росписи в башнях — полные

динамики светские сцены плясок, охот, ристалищ. В изображениях святых, членов

великокняжеской семьи движение порой лишь обозначено, позы фронтальны, лица

строги. Духовная жизнь передается посредством скупого жеста и широко раскрытых

больших глаз, взгляд которых устремлен прямо на прихожанина. Это сообщает

напряженность и силу воздействия изображениям, проникнутым высокой духовностью.

Монументальным характером исполнения и композиционно они органически связаны с

архитектурой собора. Миниатюра Древней Руси («Остромирово евангелие» 1056-1057)

и красочные инициалы рукописных книг отличаются цветовым богатством и тонкостью

исполнения. Они напоминают современную им перегородчатую эмаль, украшавшую

великокняжеские венцы, подвески-колты, которыми славились киевские мастера. В

этих изделиях и в шиферных монументальных рельефах мотивы славянской и античной

мифологии совмещаются с христианскими символами и иконографией, отражая

типичное для средних веков двоеверие, долго удерживавшееся в народной среде.

Это сообщает

напряженность и силу воздействия изображениям, проникнутым высокой духовностью.

Монументальным характером исполнения и композиционно они органически связаны с

архитектурой собора. Миниатюра Древней Руси («Остромирово евангелие» 1056-1057)

и красочные инициалы рукописных книг отличаются цветовым богатством и тонкостью

исполнения. Они напоминают современную им перегородчатую эмаль, украшавшую

великокняжеские венцы, подвески-колты, которыми славились киевские мастера. В

этих изделиях и в шиферных монументальных рельефах мотивы славянской и античной

мифологии совмещаются с христианскими символами и иконографией, отражая

типичное для средних веков двоеверие, долго удерживавшееся в народной среде.

В 11

веке получает развитие и иконопись. Произведения киевских мастеров пользовались

широким признанием, особенно иконы работы Алимпия, которые вплоть до

монголо-татарского нашествия служили образцами для иконописцев всех

древнерусских княжеств. Однако икон, безоговорочно относимых к искусству

Киевской Руси, не сохранилось.

Во

второй половине 11 в. на смену княжескому строительству храмов приходит

монастырское. В крепостях и загородных замках князья сооружают лишь небольшие

церкви (Михайловская божница в Остре, 1098, сохранилась в руинах; церковь Спаса

на Берестове в Киеве, между 1113 и 1125 годами), а ведущим типом становится

трехнефный шестистолпный монастырский собор, более скромный по размерам, чем

городские, часто без галерей и с хорами только вдоль западной стены. Его

статичный, замкнутый объем, массивные стены, разделенные на узкие части

плоскими выступами-лопатками, создают впечатление мощи и аскетической простоты.

В Киеве строят соборы однокупольные, иногда без лестничных башен (Успенский

собор Киево-Печерского монастыря, 1073-1078 годы, разрушен в 1941 году).

Новгородские храмы начала 12 в. увенчаны тремя куполами, один из которых — над

лестничной башней (соборы Антониева, заложен в 1117 году, и Юрьева, начат в

1119 году, монастырей), или пятью куполами (Николо-Дворищенский собор, заложен

в 1113 году). Простота и мощь архитектуры, органичное слияние башни с основным

объемом собора Юрьева монастыря (зодчий Петр), придающее цельность его

композиции, выделяют этот храм как одно из высших достижений древнерусского

зодчества 12 века.

Простота и мощь архитектуры, органичное слияние башни с основным

объемом собора Юрьева монастыря (зодчий Петр), придающее цельность его

композиции, выделяют этот храм как одно из высших достижений древнерусского

зодчества 12 века.

В это же

время меняется и стиль живописи. В мозаиках и фресках Михайловского Златоверхого

монастыря в Киеве (около 1108 года, собор не сохранился, восстановлен заново)

выполненных византийскими и древнерусскими художниками, свободней становится

композиция, изысканный психологизм образов усиливается живостью движений и

индивидуализацией характеристик. Вместе с тем по мере вытеснения мозаики более

дешевой и доступной по технике фреской возрастает роль местных мастеров,

которые в своих работах отходят от канонов византийского искусства и в то же

время уплощают изображение, усиливают контурное начало. В росписях крещальни

Софийского собора и собора Кирилловского монастыря (оба — в Киеве, 12 века)

преобладают славянские черты в типах лиц, костюмах, фигуры становятся

приземистей, их моделировка цветом сменяется линейной проработкой, краски

светлеют, исчезают полутона; образы святых становятся ближе к фольклорным

представлениям.

Художественная культура Древнерусского государства получила дальнейшее развитие в период раздробленности в различных древнерусских княжествах, обусловленное особенностями их экономической и политической жизни. Возникли ряд местных школ (владимиро-суздальская, новгородская), сохраняющих генетическую общность с искусством Киевской Руси и некоторое сходство художественно-стилистической эволюции. В местных течениях приднепровских и западных княжеств, северо-восточных и северо-западных земель сильней дают о себе знать народные поэтические представления. Выразительные возможности искусства расширяются, но слабеет пафос формы.

Разнообразные

источники (народные песни, былины, летописи, произведения древнерусской

литературы, памятники изобразительного искусства) свидетельствуют о высоком

развитии древнерусской музыки. Наряду с различными видами народного творчества

важную роль играла военная и торжественно-церемониальная музыка. В военных

походах участвовали трубачи и исполнители на «бубнах» (ударных инструментах

типа барабана или литавр). При дворе князей и у дружинной знати состояли на

службе певцы и исполнители-инструменталисты, как местные, так и из Византии.

Певцы воспевали ратные подвиги современников и легендарных богатырей в песнях и

сказаниях, которые они сами слагали и исполняли под аккомпанемент гуслей.

Музыка звучала во время официальных приемов, празднеств, на пирах князей и

именитых людей. В народном быту видное место занимало искусство скоморохов, в

котором были представлены пение и инструментальная музыка. Скоморохи нередко

появлялись и в княжеских дворцах. После принятия и распространения христианства

широкое развитие получила церковная музыка. С ней связаны ранние письменные

памятники русского музыкального искусства — рукописные богослужебные книги с

условной идеографической записью напевов. Основы древнерусского

церковно-певческого искусства были заимствованы из Византии, но дальнейшая

постепенная их трансформация привела к образованию самостоятельного певческого

стиля — знаменного распева, наряду с которым существовал особый род

кондакарного пения.

При дворе князей и у дружинной знати состояли на

службе певцы и исполнители-инструменталисты, как местные, так и из Византии.

Певцы воспевали ратные подвиги современников и легендарных богатырей в песнях и

сказаниях, которые они сами слагали и исполняли под аккомпанемент гуслей.

Музыка звучала во время официальных приемов, празднеств, на пирах князей и

именитых людей. В народном быту видное место занимало искусство скоморохов, в

котором были представлены пение и инструментальная музыка. Скоморохи нередко

появлялись и в княжеских дворцах. После принятия и распространения христианства

широкое развитие получила церковная музыка. С ней связаны ранние письменные

памятники русского музыкального искусства — рукописные богослужебные книги с

условной идеографической записью напевов. Основы древнерусского

церковно-певческого искусства были заимствованы из Византии, но дальнейшая

постепенная их трансформация привела к образованию самостоятельного певческого

стиля — знаменного распева, наряду с которым существовал особый род

кондакарного пения.

Почему Россия постоянно коверкает историю?

Склонность к политическому мифотворчеству и откровенной фальсификации истории — одна из отличительных черт современной России. Однако это не является чем-то уникальным для путинского преступного режима. Это просто продолжение многовековой империалистической политики сначала Российской империи, а затем и Советского Союза.

Помните, как в 2014 году информационное пространство было завалено многочисленными историями, якобы доказывающими историческую принадлежность Крыма России? Или утверждение, что украинцы и русские — « один человек? » Это яркие примеры того, как Россия прибегает к упорному мифотворчеству и фальсификациям истории для прославления себя и оправдания своих агрессивных противоправных действий.

В этой статье мы рассмотрим корни этого явления и попытаемся объяснить его мотивы.

Как возник в России ревизионизм истории?

В своей статье « Современная история как инструмент политической манипуляции », Анатолий Подольский писал: «Властные структуры (…) используют исторические истории прошлого для достижения своих текущих, тактических или стратегических политических целей».

Россия имеет долгую историю фальсификации прошлого. Одним из первых примеров является «Иллюстрированная летопись Ивана Грозного». Номинально документ представлял собой летопись Московского царства с древнейших времен до наших дней, но с «поправками» на текущую политическую ситуацию.

Последний том летописи, известный как «синодальный список», описывает правление Ивана Грозного. Однако в документ регулярно вносились поправки в зависимости от того, кого царь в данный момент любил или не любил из своего окружения. В какой-то мере можно провести параллель с отношением советского правительства к новой истории в XIX веке.30-х и 1950-х годов.

Например, некоторые историки считают, что боярский бунт 1533 г. был отчасти вымышленным, поскольку упоминается только в «синодальном списке». Борьба за престол после смерти Василия III действительно имела место, и Елена Глинская с помощью бояр нейтрализовала брата Василия III Дмитрия Ивановича, князя Дмитровского. Но она была вдовой царя, пытавшейся сохранить свое положение.

Впрочем, это мелочь по сравнению с тем, что было дальше.

Россия начала формироваться как имперское образование при царе Петре I. Его правление было направлено на модернизацию отсталой политической системы, концентрацию власти в руках «самодержца» и укрепление его позиций на международной арене. Со временем это правило стало отождествляться с «изначальным мифом» о «величии» России после длительного периода «смутного времени» и бурной консолидации Московского царства в XVII веке. Это один из примеров русского исторического мифотворчества.

В 1701 году Петр I издал указ об изъятии письменных памятников порабощенных народов. В основном это касалось европейской части империи. Ограничение доступа к историческим памятникам дает свободу действий для манипуляций. Так составлена, например, Радзивилловская летопись, в которую входит «Повесть временных лет». Он стилистически отличается от памятников рассматриваемого периода.

Через несколько царей и дворцовых переворотов Российскую империю возглавил Софи Огюст Фридерика фон Анхальт-Цербст-Дорнбург, более известная как Екатерина II.

За время ее правления Российская империя расширила свои границы, ведя многочисленные войны. Она захватила Крым и почти всю южную часть Украины, части современной Грузии и Латвии, несколько раз разделяла Речь Посполитую. Экспансия стала движущей силой системного исторического ревизионизма.

Екатерина понимала историю не только как науку о прошлом. Для нее это был еще и важный политический инструмент, способный повлиять на судьбу многих будущих поколений. По словам ее статс-секретаря Александра Храповицкого, Екатерина потратила много времени на изучение и обсуждение различных исторических документов, чтобы создать всеобъемлющую историю Российской империи.

Екатерина II ясно объяснила свои внутренние мотивы в письме, которое она написала Григорию Потемкину в мае 1790 года:

«Российское очарование я хранила всю свою жизнь. Поэтому неудивительно, что я не могу молча терпеть или скрывать нанесенные ей оскорбления и обиды, как это делали мы до сих пор ради минутного предостережения, требующего этого. Однако очень часто подавляя такие чувства внутренней горечи, мы еще больше их усиливаем».

Однако очень часто подавляя такие чувства внутренней горечи, мы еще больше их усиливаем».

В своем письме Фридриху Гримму в марте 1783 г. Екатерина отмечала, что делит русскую историю на «пять эпох»: «1. [Россия] развивающаяся; 2. разделенный; 3. угнетенный; 4. победоносный; 5. процветающий».

Такая периодизация навеяна работами Августа Людвига фон Шлёцера (историка, известного как сторонник «норманнской теории происхождения Руси»).

По мнению Екатерины, так называемая «вторая эпоха» охватывала период с первой половины девятого века до второй половины двенадцатого века. Этот период представлял для Екатерины особый концептуальный интерес. В письме Фридриху Гримму она даже изложила свой план обобщения этого периода:

- революционных события;

- последовательное изменение порядка вещей;

- населения и финансов;

- договоров и документов;

- примера намерений или пренебрежения со стороны правителей и последствия;

- замечания о том, как это можно было предотвратить;

- примера мужества и других выдающихся достоинств;

- особенности различных дефектов и их последствий.

Позднее в том же году, 4 декабря 1783 года, Екатерина II издала указ об учреждении «комиссия по составлению заметок по древней истории, в основном России» под председательством графа Андрея Шувалова. Задача заключалась в том, чтобы реализовать екатерининское видение истории.

Зачем России понадобился исторический ревизионизм и фальсификация истории?

В статье « Интерпретация истории как инструмент манипулятивного воздействия на общественное сознание » Анатолий Михненко и Михаил Месюк отмечают, что «человек, ничего не помнящий из истории своих коллективов (народа, страны, семьи) получает исключен из команды и совершенно беззащитен перед манипуляциями. Это предварительное условие для возможных настроек и замены предмета. Если люди быстро забудут реальность, любая проблема может быть неверно истолкована вне контекста реального мира».

Это всесторонне объясняет, почему Российской империи нужна «правильная история» для настоящего и будущего.

Как концептуальное единство государство и его народ опираются не только непосредственно на настоящее, но и на прошлое как совокупность документальных свидетельств. В глобальном плане прошлое определяет, «кто мы есть» и «куда мы идем», т. е. история консолидирует и идентифицирует.

Поэтому преемственность прошлого играет существенную роль в политическом пространстве. Прошлое определяет репутацию государства и создает соответствующий информационный фон, придающий смысл (или окраску) его действиям. Это то, что Джордж Оруэлл называл « контроль настоящего ».

Тем не менее, необходимы соответствующие документальные свидетельства, чтобы иметь преемственность истории от прошлого к настоящему.

Российское государство не имело исторических памятников для удовлетворения своих имперских амбиций. В связи с этим Екатерина II в 1783 г. учредила «комиссию для заметок». Основу работы комиссии положил Герхард Миллер, собрав различные исторические памятники из Сибири и Поволжья, а затем сформировав главный архив Московии.

Технически комиссия занималась отбором исторических документов для формирования связного повествования об истории страны.

До этого, в 1790 году, Екатерина намеревалась попросить Сенака де Мельяна, чиновника, бежавшего из революционной Франции, написать историю России XVIII века, в частности екатерининского царствования.

В черновике письма русскому резиденту в Венеции А. Мордвинову Екатерина изложила свое намерение доказать единство развития Российской империи и европейских стран сверх установленных фактов, особенно до царствования Петра I.

В этом контексте следует упомянуть Василия Татищева и его «Российскую историю», впервые изданную в 1768 году (Август Шлецер, чьи труды повлияли на екатерининское видение истории, способствовал изданию труда Татищева).

Татищев стремился составить всеобъемлющую хронологию страны («сводную летопись») с использованием всех возможных источников. По словам Татищева, он просто скопировал тексты из разных источников в один документ.

Однако к его работе с источниками возникает много вопросов. Татищев злоупотреблял анахроничными, старорусскими стилизациями, которые часто указывали на авторские выдумки.

Алексей Толочко отмечает, что Татищев работал с известными источниками, но для целостной «отчетности» «кое-что добавил» в местах, где не хватало фактов. Толочко приводит в пример Иоакимовскую летопись, оригинал которой утерян и на которую ни разу не ссылались в других памятниках того периода.

Что было не так с российской историей с точки зрения Екатерины II?

Переписывание истории Екатериной II преследовало две цели.

Сначала нужно было срочно «обеляет» неоднозначные события прошлого. Ведь значительная часть русской истории с 13 по 15 века была связана с Монгольской империей.

Например, Александр Невский сыграл решающую роль в 240-летнем подчинении Московии монголам. Московское царство платило дань монгольским ханам и сражалось на их стороне в военных походах. Такая связь выглядит постыдной для номинально «прогрессивного европейского государства». Из-за этого был придуман нарратив о «монгольском иге». Коллекция исторических памятников Поволжья Герхарда Миллера пригодилась для «корректировки» повествования.

Такая связь выглядит постыдной для номинально «прогрессивного европейского государства». Из-за этого был придуман нарратив о «монгольском иге». Коллекция исторических памятников Поволжья Герхарда Миллера пригодилась для «корректировки» повествования.

В отличие от Франции, Австро-Венгрии, Литовского княжества и Британии русское государство не имело сакраментального, «великого древнего основания» , которое придавало бы империи солидность.

Киевская Русь была в этом плане очень удобным решением. В «Иллюстрированной летописи Ивана Грозного» упоминается о связи Московского царства с Киевской Русью, но без достаточных доказательств. Суздальское княжество стало Суздальской Русью, а Москва якобы была основана при участии киевских князей. В своей статье «Как Московия присвоила себе историю Киевской Руси» Ярослав Дашкевич отмечал, что москва упоминается только в третьей переписи Золотой Орды (1272 г.), но не в первой (1237-1238 гг.) и второй (1254-1259 гг.).) переписи.

Второй целью ревизионизма было номинальное оправдание его агрессивной экспансионистской политики и территориальных претензий.

« историческая принадлежность » тех или иных земель кажется лучшим аргументом в пользу банального «потому что хочу». Вспомните российскую риторику в 2014 году, когда они вторглись в Крым.

Кроме того, преподавание « исправленных » истории будущим поколениям должно задушить национально-освободительные движения порабощенных народов (в частности, украинского народа). В этом корень мифологии « одна нация » и другие идеи « освобождения. “

Комиссия формально завершила работу в 1792 г. Им в основном удалось концептуализировать основные направления русской истории в имперский нарратив. Это создало благодатную почву для дальнейших манипуляций с историей в XIX и XX веках.

Выводы

Россия начала заигрывать с историческим ревизионизмом и откровенной фальсификацией истории в XVI веке, чтобы «обелить» репутацию страны и оправдать ее всегда агрессивную политику.

В течение XVIII века Российская империя начала активно формировать собственный «нарратив» истории, ограничивая доступ к историческим источникам и создавая новые исторические исследования с «правильными акцентами». Это стало системным в период правления Екатерины II и ее преемников.

Это стало системным в период правления Екатерины II и ее преемников.

В этот период история стала полноценным политическим инструментом, активно используемым Российской империей для продвижения собственных интересов и оправдания своих действий.

От Петра Великого до Путина

Страны, в том числе и Россия, сформированы историческим наследием. Однако еще большую роль в формировании государства, его культуры и национального самосознания могут играть отдельные акторы. Что касается русских лидеров, то именно Петр Великий провел революционные реформы и сумел открыть для россиян «окно в Европу». Именно Елизавета Петровна продолжила процесс вестернизации, а Александр II проложил путь российскому империализму и изменил его социально-политическую обстановку, отменив крепостное право.

Позднее идеи и действия Владимира Ленина, Иосифа Сталина и Михаила Горбачева драматически сформировали российское государство и российскую идентичность, связав их с коммунизмом и Советским Союзом. И, наконец, сегодня мы видим, как Владимир Путин пытается восстановить российскую мощь и ее международное присутствие.

С 1682 по 1725 год Петр Великий царствовал в России. Его называют «царем-реформатором», который модернизировал Россию и превратил ее в европейскую державу, сделав его реформатором среди российских лидеров.

Преисполненный решимости превратить Россию в современную морскую державу, Петр Великий участвовал в нескольких войнах со Швецией, Эстонией, Латвией, Финляндией и Турцией и сумел захватить контроль над портами Азовского и Балтийского морей. Эти шаги оказались необходимыми, чтобы сформировать основу для создания Российского императорского флота, который положил конец шведскому господству на Балтике и стал катализатором территориальной экспансии России.

Эти шаги оказались необходимыми, чтобы сформировать основу для создания Российского императорского флота, который положил конец шведскому господству на Балтике и стал катализатором территориальной экспансии России.

Получайте свежие статьи на свой почтовый ящик

Подпишитесь на нашу бесплатную еженедельную рассылку новостейПомимо имперских устремлений, Петр Великий спровоцировал культурную революцию, которая устранила определенные традиционалистские и средневековые социальные и политические системы, заменив их современными, научными и западные институты и нормы. Он ввел новые, более европейские нормы поведения и даже культуру одежды, заставив свою знать следовать своду правил и указаний типа: «не наедайся, как свинья; не чистите зубы ножом; не прижимай хлеб к груди, когда режешь его» и т.д.

В 1712 году Петр основал на Неве город Санкт-Петербург и перенес столицу из Москвы в новый город. Санкт-Петербург вскоре был назван российским «окном в Европу».

Реформы Петра оставили стойкий след в России, и многие учреждения русского правительства, Сенат, например, восходят к его царствованию. В 1721 году он заменил титул царя титулом императора. Петр принял титул «Император Всея Руси».

Петр Великий особенно интересовался наукой и техникой и стремился к просвещению русского народа. Петр сосредоточился на научном прогрессе и обратился за помощью к различным экспертам, чтобы просветить свой народ о технических достижениях. С этой целью Петр I модернизировал русский алфавит, ввел юлианский календарь, учредил первую русскую газету, способствовал развитию торговли и промышленности.

Елизавета Петровна была второй по старшинству дочерью Петра Великого и правила Российской империей с 1741 по 1761 год. Ее правление характеризовалось продолжением политики вестернизации ее отца и политико-научным развитием России, и она стала одной из самые влиятельные российские лидеры.

В плане управления Российской империей императрица Елизавета продолжила путь своего отца. Она усилила роль Сената, выступавшего как ранняя форма государственного учреждения. Ускоренная вестернизация привела к основанию первых русских банков для купечества и отмене таможенных пошлин на территории России. Эти меры способствовали увеличению объема внутренней торговли, созданию единого российского рынка и наполнению государственной казны. Улучшение экономической ситуации позволило императрице финансировать такие военные действия, как Семилетняя война в Европе, которая оказалась победоносной для России.

Императрица Елизавета основала Московский университет, Санкт-Петербургский университет и Академию художеств. Кроме того, императрица поддерживала русского ученого и писателя Михаила Ломоносова и его исследования в широком диапазоне научных областей, включая физику, географию, химию и астрономию. Кроме того, страсть императрицы Елизаветы к искусству и моде оставила в России более 20 грандиозных дворцов в стиле барокко, построенных итальянским архитектором Бартоломео Франческо Растрелли. Правление императрицы Елизаветы считается одним из самых спокойных в истории России, без крупных стихийных бедствий, социальных бунтов и революций.

Правление императрицы Елизаветы считается одним из самых спокойных в истории России, без крупных стихийных бедствий, социальных бунтов и революций.

3. Александр II (1855-1881)

Царь Александр II был старшим сыном российского императора Николая I и правил Российской империей с 1855 по 1881 год. Он также известен как Александр Освободитель. Он считал, что поражение России в Крымской войне 1856 года сделало империю политически, социально и в военном отношении слабой по сравнению с другими европейскими странами, и намеревался провести широкомасштабные реформы для усиления России. Александр II начал с преобразования социально-политического устройства страны и отменил крепостное право в 1861 году, предоставив свободу крестьянам, несмотря на сильное сопротивление аристократии.

Он также провел множество реформ: например, на судебном уровне адвокатам теперь было разрешено защищать обвиняемых в судах. В результате реформы образования в 1863 г. университетам была предоставлена широкая автономия. Таким образом, профессора, деканы и ректоры избирались непосредственно своими коллегами, а не представителями правительства. Прием в университеты был открыт для всех членов общества, а учебные заведения выводились из подчинения Церкви.

В результате реформы образования в 1863 г. университетам была предоставлена широкая автономия. Таким образом, профессора, деканы и ректоры избирались непосредственно своими коллегами, а не представителями правительства. Прием в университеты был открыт для всех членов общества, а учебные заведения выводились из подчинения Церкви.

В военном отношении новые реформы Александра II ввели в 1874 г. всеобщую воинскую повинность для всех социальных слоев, расширили резервные силы и установили систему военных округов, которая разделила Россию на 15 военных округов. В результате усиленная в военном отношении Россия смогла остановить польское восстание 1863 года, просто присоединив к себе всю страну.

Несмотря на эти реформы, Александр II оказался бессилен полностью преобразовать Россию. С ростом оппозиции правительство становилось все более непопулярным. Всего с целью его убийства было совершено шесть нападений. Шестая и последняя атака оказалась успешной.

Владимир Ленин — политик, теоретик марксизма-ленинизма, основатель Коммунистической (большевистской) партии Советского Союза, один из руководителей октябрьского переворота 1917 года в России, положившего конец династии Романовых и имперского правления в России. Он стал первым главой Советской России, а позже, в 1922, глава Советского Союза.

Ленин верил в марксизм и развил идеи марксизма в ленинизме. Он считал, что Первая мировая война может превратиться в общеевропейскую пролетарскую революцию. Капитализм будет упразднен и заменен социализмом. После Октябрьской революции 1917 года (также называемой большевистской революцией) большевистская партия под руководством Ленина захватила власть в России. Большевики свергли временное правительство, созданное ранее, после смещения царя. Для Ленина временное правительство выступало как «диктатура буржуазии». Вместо этого рабочие и крестьяне должны иметь власть управлять «диктатурой пролетариата».

Большевики свергли временное правительство, созданное ранее, после смещения царя. Для Ленина временное правительство выступало как «диктатура буржуазии». Вместо этого рабочие и крестьяне должны иметь власть управлять «диктатурой пролетариата».

К 1918 году большевики были преобразованы в новую коммунистическую партию, перераспределив землю среди крестьянства и национализировав банки и крупную промышленность. Все это заложило основу для превращения советского режима в одну из величайших держав 20 века. Следовательно, если большевистскую революцию рассматривать как одно из важнейших общественно-политических событий прошлого века, то Ленина можно считать одним из самых значительных революционных лидеров и идейных лидеров века.

5. Иосиф Сталин (1924-1953)

Иосиф Сталин был лидером Советского Союза с 1929 по 1953 год. Под его руководством Советский Союз превратился в сверхдержаву с повышенным промышленным и военным потенциалом. Советский Союз сыграл важную роль в разгроме Германии во Второй мировой войне. Он распространил коммунистический контроль на страны Восточной Европы и создал пояс советских государств, противостоящих Западу во время холодной войны.

Под его руководством Советский Союз превратился в сверхдержаву с повышенным промышленным и военным потенциалом. Советский Союз сыграл важную роль в разгроме Германии во Второй мировой войне. Он распространил коммунистический контроль на страны Восточной Европы и создал пояс советских государств, противостоящих Западу во время холодной войны.

С началом Октябрьской революции Иосиф Сталин активно участвовал в политических процессах на стороне Владимира Ленина. Он работал в большевистской газете «Правда » и помог Ленину бежать от царской армии в Финляндию. Когда Ленин взял власть в свои руки, он назначил Сталина Генеральным секретарем Коммунистической партии.

Многие считали, что после смерти Ленина его преемником станет вождь Красной Армии Лев Троцкий. Однако новые идеи Сталина по развитию Советского Союза казались большинству Коммунистической партии более реалистичными и привлекательными. Сталин сосредоточился на расширении Советского Союза, а не на пролетарской революции.

К концу 1920-х годов Сталин стал вождем Союза и приступил к реализации своего плана, предусматривавшего быструю индустриализацию и коллективизацию сельского хозяйства в советских республиках, закрепленных государственным контролем и полицейским террором. Эти шаги дали Сталину возможность превратить Советский Союз из феодальной экономики в военно-промышленную.

Однако советская империя великого лидера Иосифа Сталина была основана на тоталитаризме и диктатуре, убившей миллионы людей, что сделало его одним из самых печально известных русских лидеров в истории. После смерти Сталина его преемник Никита Хрущев с гордостью начал политику десталинизации, освободил узников ГУЛАГа и ослабил государственную цензуру.

Михаил Горбачев был последним Генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии, а затем первым и последним президентом Советского Союза. Многие считают, что его революционные реформы Перестройка (перестройка) и Гласность (открытость) привел к распаду Советского Союза. Эти реформы отражали идеи Горбачева о «новом мышлении», направленные на преодоление десятилетней экономической стагнации, плохих условий жизни, нехватки продовольствия и продуктов, а также спада производства в Советском Союзе. Новая политика реформ должна была заменить существовавшую в Советском Союзе высокую степень централизации и бюрократии; в противном случае оживление экономики было бы невозможно.

Многие считают, что его революционные реформы Перестройка (перестройка) и Гласность (открытость) привел к распаду Советского Союза. Эти реформы отражали идеи Горбачева о «новом мышлении», направленные на преодоление десятилетней экономической стагнации, плохих условий жизни, нехватки продовольствия и продуктов, а также спада производства в Советском Союзе. Новая политика реформ должна была заменить существовавшую в Советском Союзе высокую степень централизации и бюрократии; в противном случае оживление экономики было бы невозможно.

Перестройки направлен на экономическую реконструкцию социалистического хозяйства. Наиболее революционным было право коллективной собственности на предприятия сферы услуг, обрабатывающей промышленности и внешнеэкономической деятельности. В результате этих положений были созданы кооперативные рестораны, магазины и производители.

Гласность ввела прозрачность, свободу слова и печати и, наконец, первые демократические выборы в СССР. Многие считают, что реформы Горбачева послужили стимулом для восточноевропейских стран-сателлитов СССР к борьбе за свободу, что в конечном итоге привело к их переходу к рыночной экономике и демократии.

Многие считают, что реформы Горбачева послужили стимулом для восточноевропейских стран-сателлитов СССР к борьбе за свободу, что в конечном итоге привело к их переходу к рыночной экономике и демократии.

Михаил Горбачев получил Нобелевскую премию мира в 1990 году за ведущую роль, которую он сыграл в отношениях между Востоком и Западом. Он стал последним советским лидером, чья политика привела к окончанию холодной войны и распаду Советского Союза в 1991 году.

7. Владимир Путин: самодержец среди лидеров России

Владимир Путин — действующий президент Российской Федерации, занимающий пост с 2012 года и ранее занимавший пост с 1998 до 2008 года. Кроме того, он занимал пост премьер-министра России с 1999 по 2000 год и снова с 2008 по 2012 год. Все эти сроки вместе делают его политической фигурой, находящейся у власти дольше всех после советского лидера Иосифа Сталина. В годы своего президентства и премьерства Путин преследовал цели объединения Российской Федерации как сильного независимого государства и восстановления господства России на международной арене как великой державы.

В годы своего президентства и премьерства Путин преследовал цели объединения Российской Федерации как сильного независимого государства и восстановления господства России на международной арене как великой державы.

Владимиру Путину досталась в наследство от предыдущего президента Бориса Ельцина страна, которая находилась в состоянии хаоса, экономического упадка и политически слаба как внутри страны, так и на международной арене. Вскоре после его президентства экономика России резко выросла благодаря высоким ценам на нефть, а условия жизни ее населения улучшились. Все это позволило Путину увеличить военные расходы и провести новые реформы в сфере безопасности.

Кроме того, Путин работал над укреплением своей власти внутри страны. С этой целью в 2004 году он провел новые реформы, позволившие ему назначать губернаторов регионов по своему усмотрению. В то же время ему удалось покончить с олигархами и коррумпированными элитами, которые контролировали государственные институты.

Ваш комментарий будет первым