§ 13. КЫПЧАКСКОЕ ХАНСТВО (первая половина XI — начало XIII вв.) | 7 класс Учебник «Средневековая История Казахстана»

§ 13. КЫПЧАКСКОЕ ХАНСТВО (первая половина XI — начало XIII вв.)

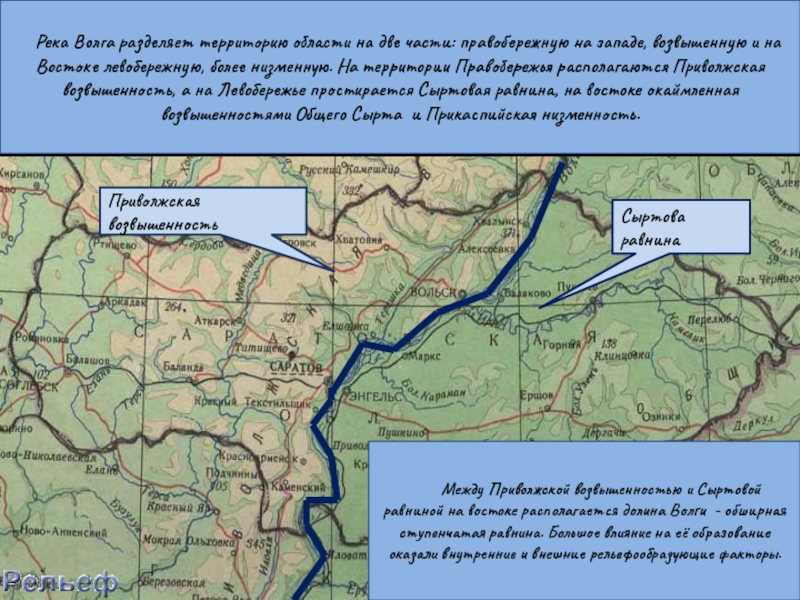

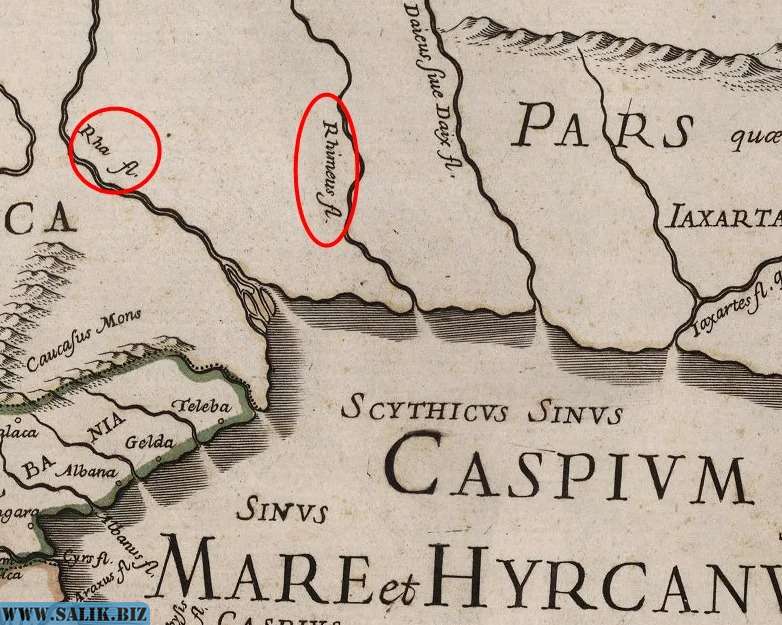

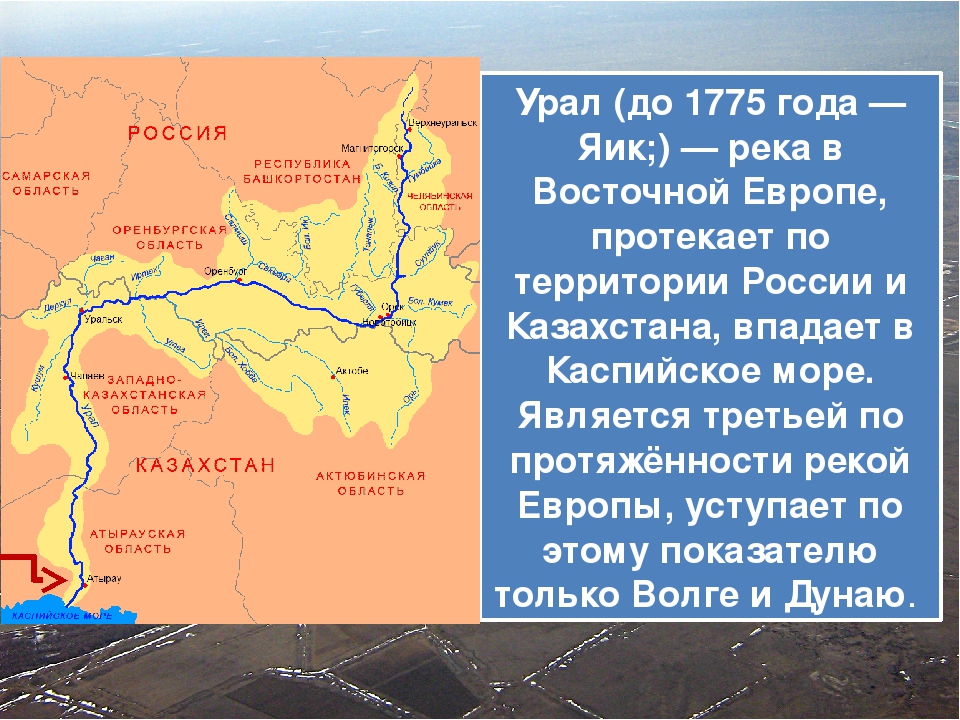

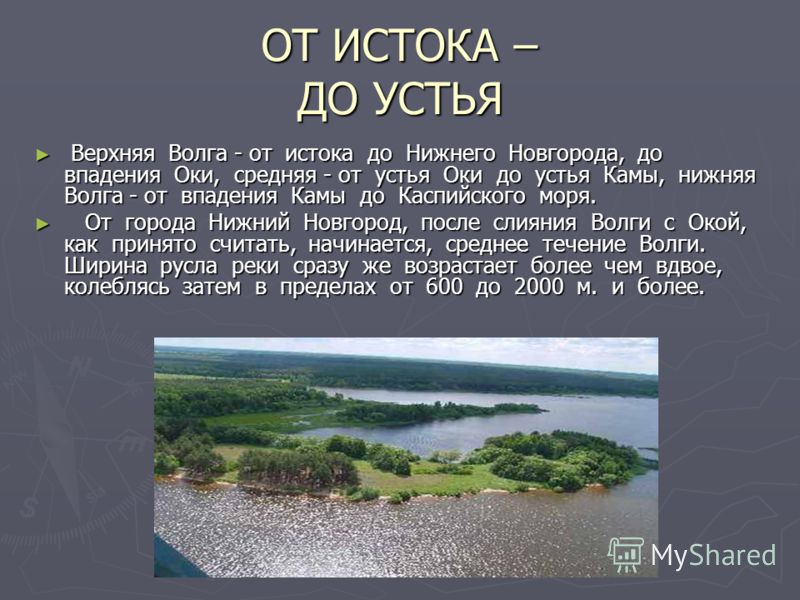

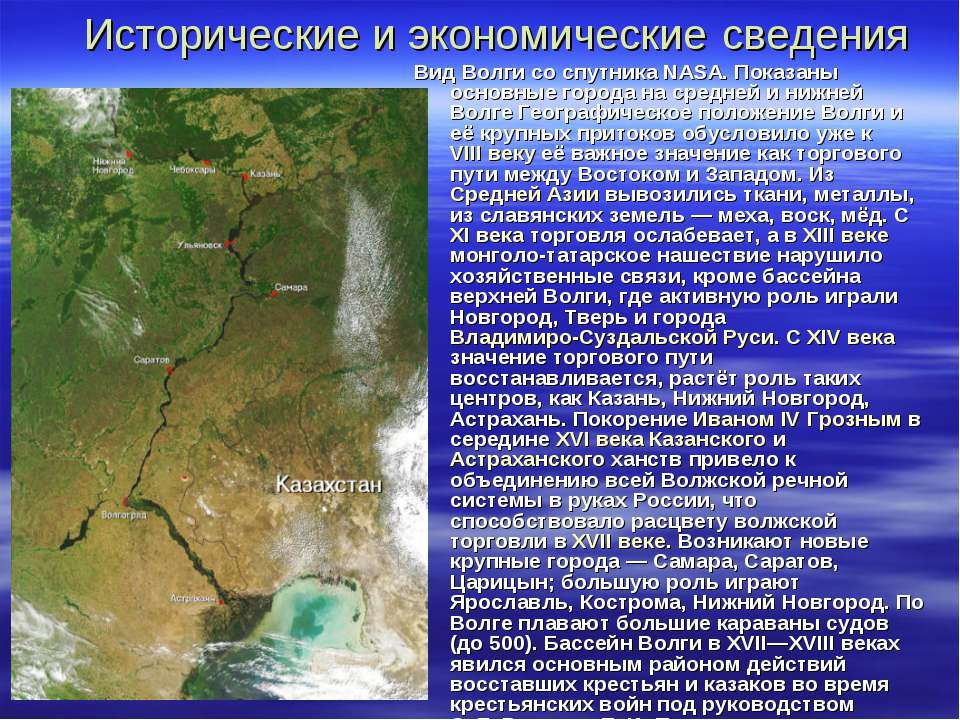

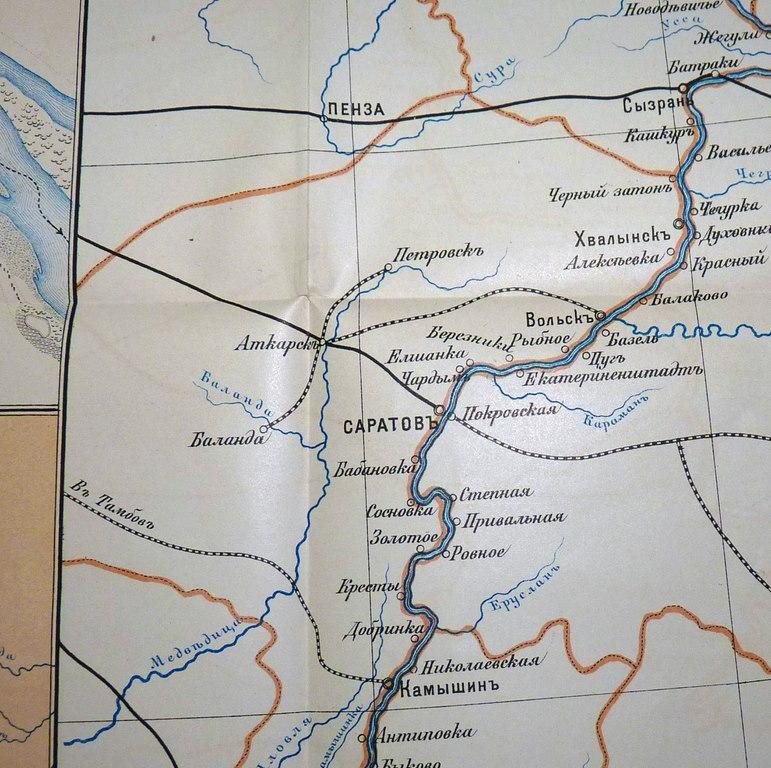

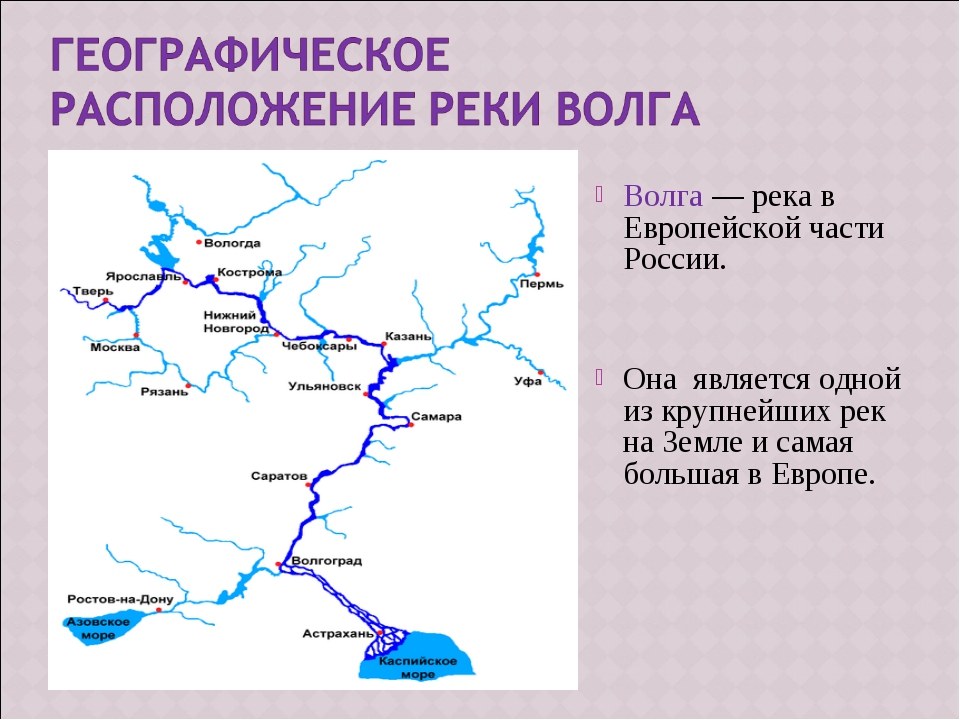

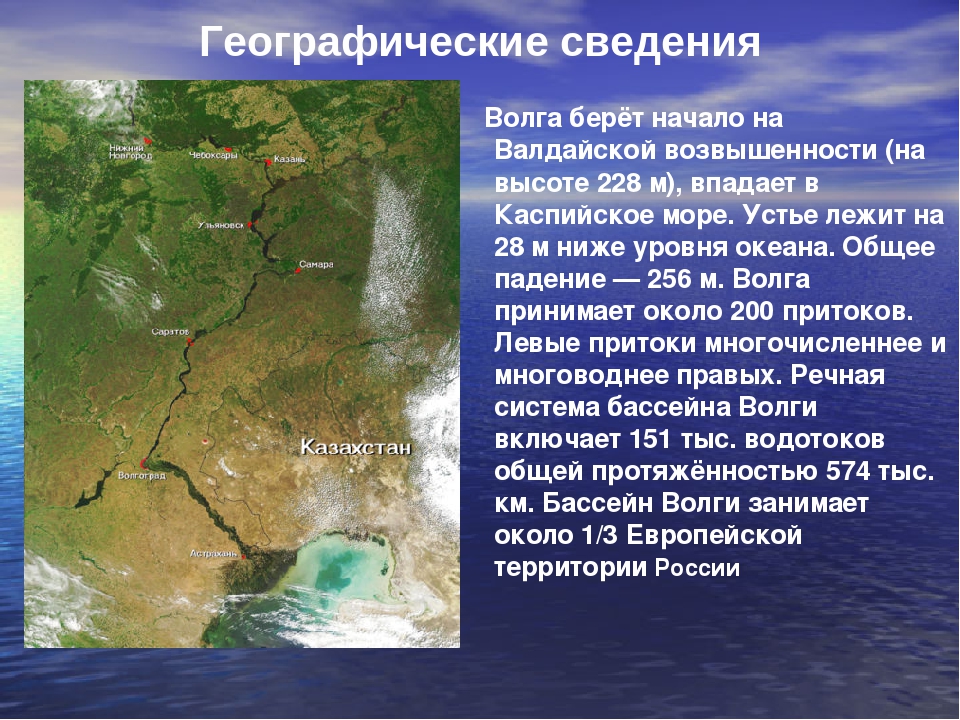

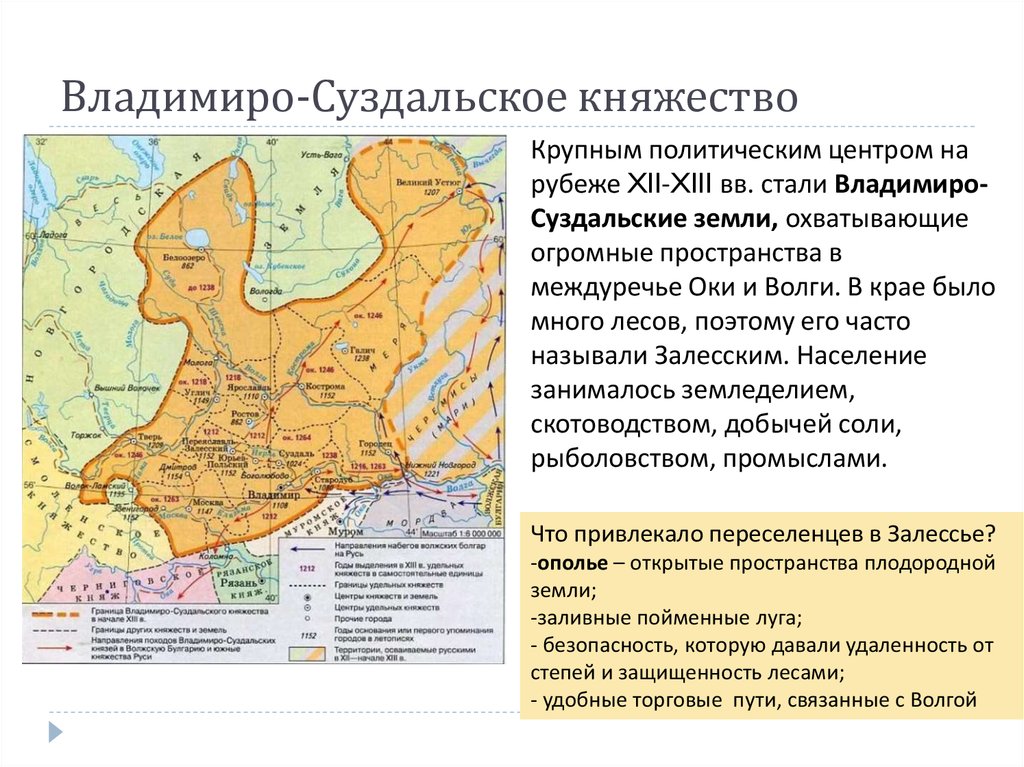

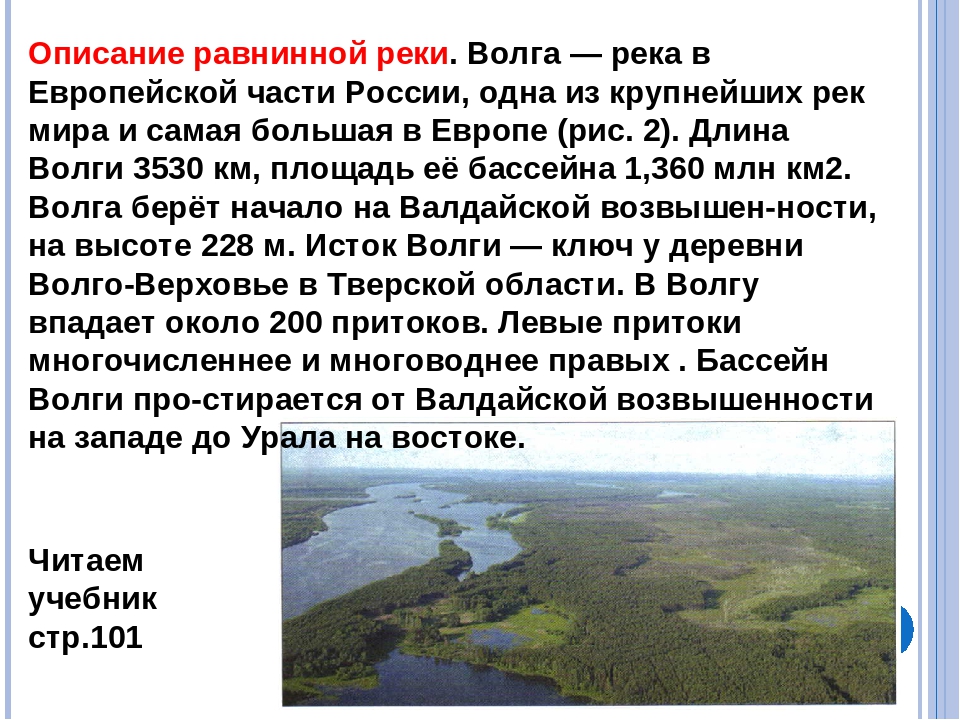

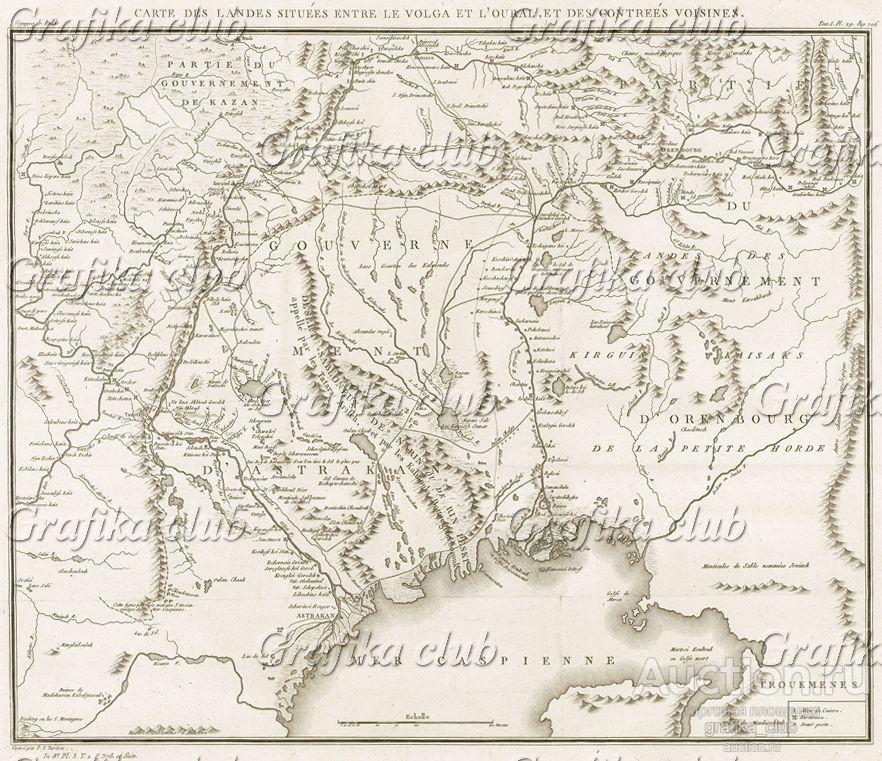

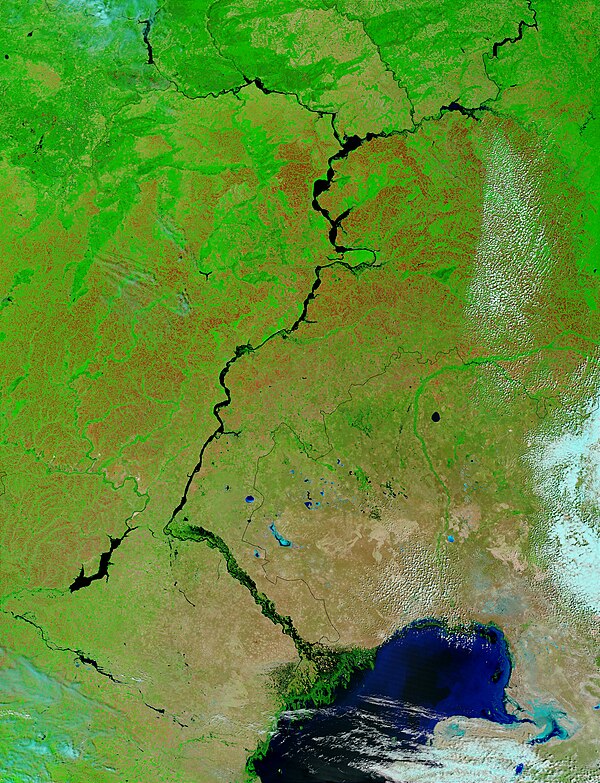

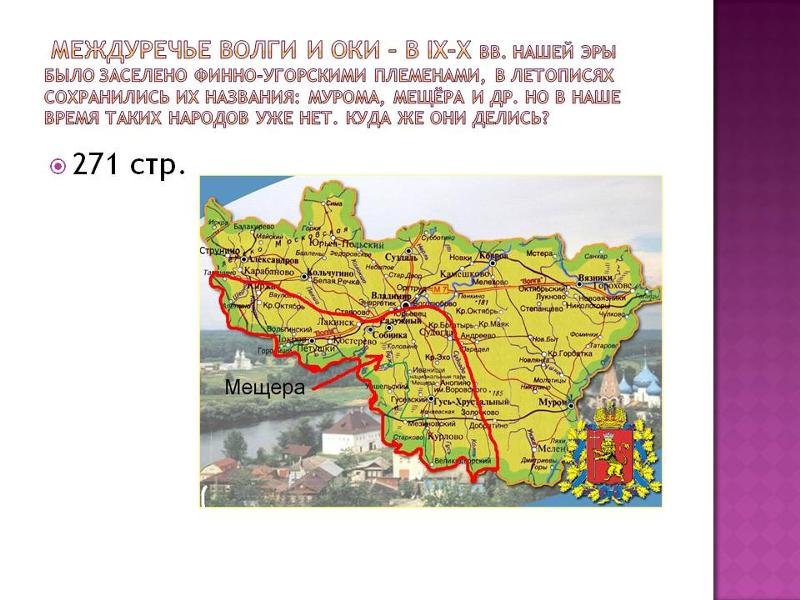

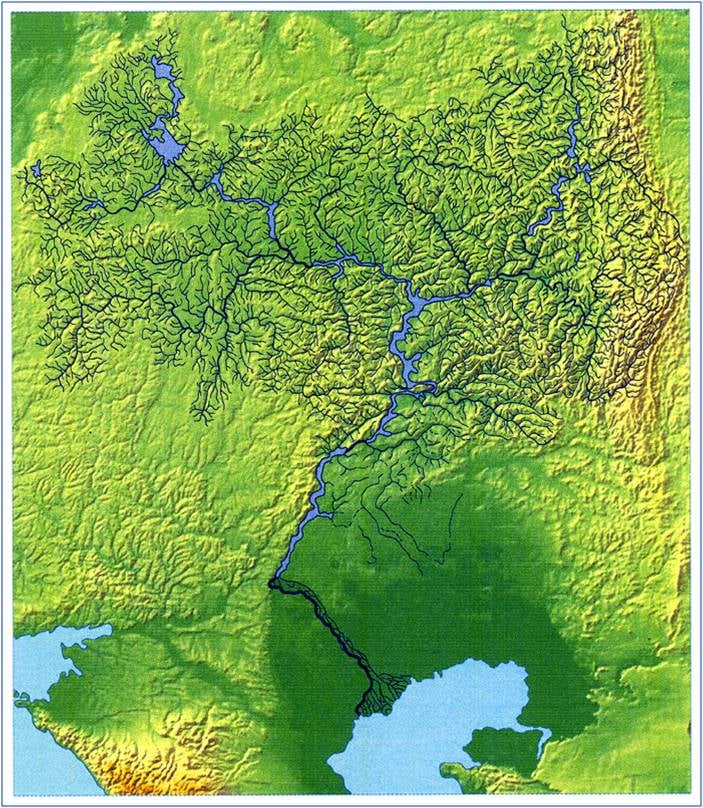

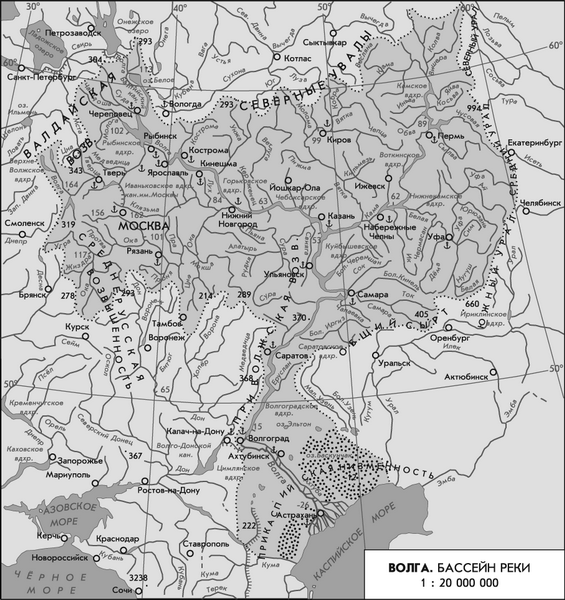

Расселение кыпчаков и их этнический состав. Когда мы говорим о кыпчаках, то должны вспомнить кимаков, история этих племен тесно связана друг с другом. Территория Кимакского каганата в XI веке полностью вошла в состав созданного Кыпчакского ханства. Это были обширные земли от Алтая и Иртыша на востоке до Волги и Южного Урала на западе, от Куландинских степей на севере до озера Балхаш и Джунгарского Алатау на юге.

Усилившись, Кыпчакское ханство расширило свои южные границы, присоединив к себе земли в среднем и южном течении Сырдарьи, степи Приаралья и Прикаспия. А представители кыпчак- шсой знати стали правителями присырдарвинских городов.

Кыпчаки кочевали в

приречных районах Ишима, Нуры, Илека и Сарысу. С зимовок на Мангистау и Устюрте

они летом перекочевывали в долины рек Эмба, Сагыз, Уил, Хобда и Урал (Яик).

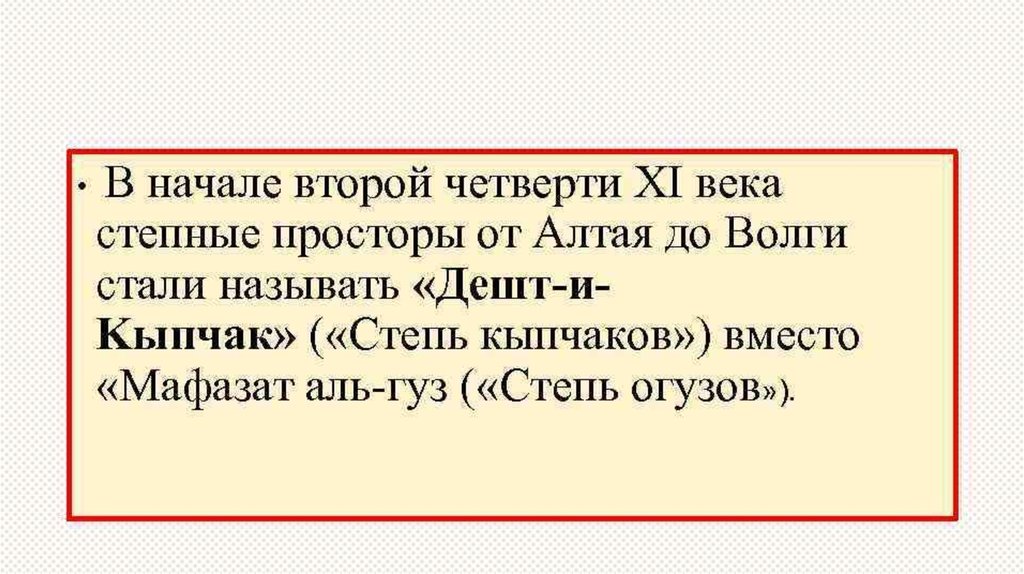

Поэтому земли между Алтаем и Волгой называли Кипчакской степью (Дешт-и-Кипчак), что является доказательством того, что названная территория действительно являлась родиной, исконной землей кыпчаков.

Этнический состав кыпчаков начал

формироваться в VII-VIII исках. Он состоял из двух групп

племен. Первая — западное объединение кыпчаков, куда входили одиннадцать

племен, в их числе: елъборили,

токсоба, йетиоба, дурут и другие. Вторая — восточное объединение

кыпчаков, которое состояло из шестнадцати племен. Восемь из них были крупными,

восемь — мелкими. Ведущим из племен были бори (волки), которых называли и

«ельборили» («народ волков»). Кыпчакекие ханы династийно-наследственно были

выходцами из этого племени. Название племени «бори» говорит о культе волка как

идола, объекта поклонения. А такой культ бытует со времен древних тюркских

племен. Название «токсоба» означает «девять племен», «дурут» — «четыре

племени», «йетиоба» — «семь племен».

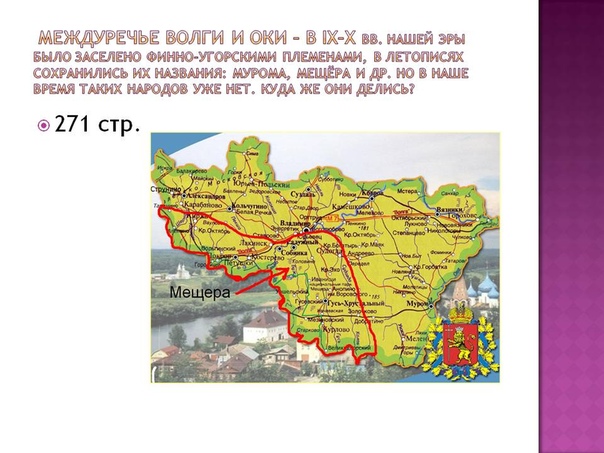

В объединение кыпчаков входили тюркоязычные кимакские, огуз- ские, команские и древние башкуртские племена. С XII века, когда кыпчаки стали господствовать в Приаралье, к ним были присоединены племена канлы, карлуков и жикил.

Таким образом, племена, входившие в

этнический состав кыпчаков, находились на этапе сложения кыпчакекой

народности. Потому что у этих племен были схожими язык, верования, общественный

строй и способы ведения хозяйства. Безусловно, в языке сохранялись местные

диалекты. Однако это обстоятельство не могло быть препятствием для образования

однородной кыпчакекой народности. Об этом итальянский путешественник, посол

Плано Карпини писал: «Канлы говорят по-кыпчакеки». Внутри племен продолжался

процесс этнического сближения и взаимослияния. Поэтому процесс образования

кыпчакекой народности в Дешт-и-Кып- чаке (Кыпчакекой степи) был закономерным

явлением. Но монгольское нашествие помешало развитию этого процесса.

Общественный строй. Общественный строй Кыпчакского ханства являлся прямым продолжением общественного уклада Кимак- ского каганата. И в этом ханстве власть передавалась от отца к сыну по наследству. Особенностью являлось то, что хан избирался из знатных людей племени ельборили. Не случайно поэтому арабский историк Джурджани назвал это племя племенем ханской династии.

Ставка ханской власти носила название орда. В орде жили правители, знать. Система управления войском по существующей традиции состояла из правого и левого крыльев. Ставка более сильного и влиятельного правого крыла находилась на берегу реки Урал (Яик) на месте города Сарай, а ставка левого крыла — в присыр- дарьинеком городе Сыгнак. Подразделение системы управления на два крыла было рассчитано на нерушимое поддержание ханской власти на западе правым крылом, на востоке — левым.

Государства

и племена на территории Казахстана в X—XIII веках. |

Социально-экономической основой Кыпчакского ханства был классовый строй. К представителям господствующего сословия относились ханы, их родственники, тарханы, баскаки, беки, баи (богачи) и вожди родов и племен. А к низшему сословию относились простой народ и бедняки, не имевшие скота. К беднякам причислялись и жатаки, занимавшиеся земледелием. В кыпчакском обществе имелись даже рабы. Рабами обычно становились две категории людей: во-первых, бедные должники, не имевшие скота; во-вторых, люди, попавшие в плен. Одним из источников обогащения представителей господствующего сословия была продажа рабов на среднеазиатских базарах.

О том, что в Кыпчакском ханстве существовало рабство, свидетельствовал Махмуд Кашгари, называя рабов «яланкугами».

Имущественное неравенство в Кыпчакском

ханстве между людьми можно проследить по захоронениям умерших. Так, например,

если из одних захоронений были извлечены дорогостоящие предметы и вещи,

погребенные вместе с умершим, то в других найдены лишь одни скелеты.

В кыпчакском обществе неравенство было и в землепользовании. Если знатные люди, имевшие много скота, владели богатыми пастбищами, водными источниками, то бедняки с малым поголовьем или совсем не имеющие скота, попадали в прямую зависимость от первых.

Политическое положение Кыпчакского

ханства. С XI века почти на всей территории Казахстана, кроме Жетысу,

властвовали кыпчаки. Укрепление социально-экономического положения ханства

требовало расширения его границ. Кыпчаки стали стремиться к захвату южных

городов Казахстана и Средней Азии и южных степных районов Руси. Но между

кыпчаками и названными регионами преградой являлись огузы. В конце X и начале

XI веков Огуз- ское ханство переживало тяжелый упадок. Воспользовавшись восстанием

внутри страны, сельджуки захватили город Дженд. В это время и кыпчаки вторглись

в Огузское ханство с севера и северо- востока. Таким образом кыпчаки расширили

свои границы от среднего течения Сырдарьи до Аральского моря и реки Волги.

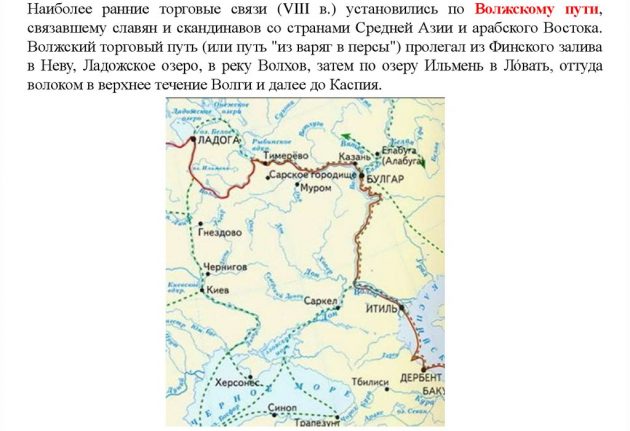

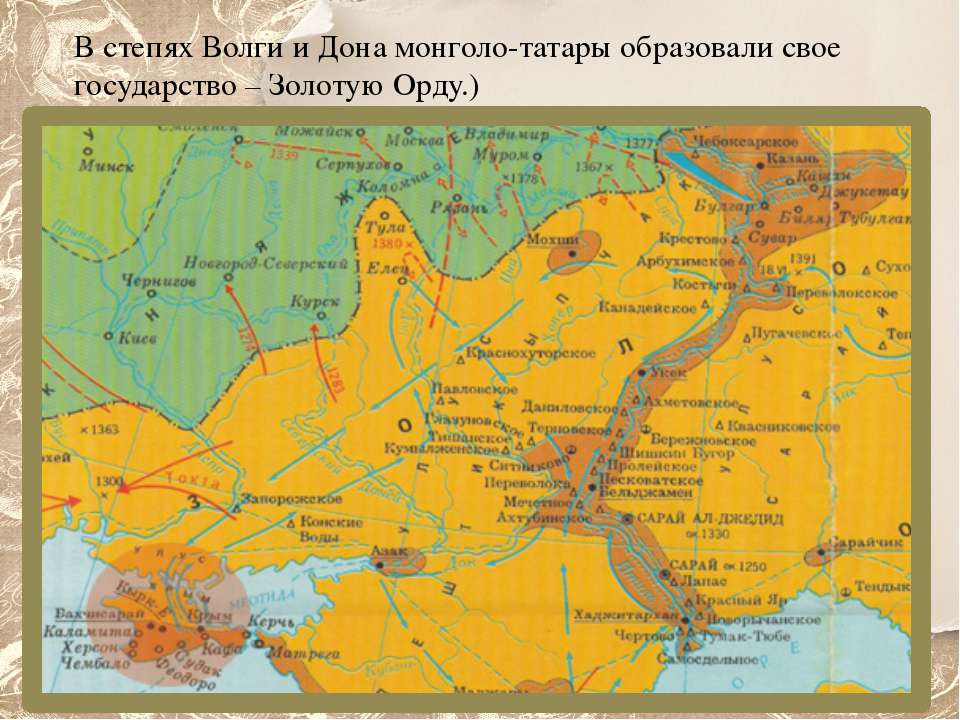

Затем они завоевали южнорусские степи, Кавказ, Крым и земли до Дона.

В русских исторических источниках вторгшихся в земли Руси кыпчаков называли «половцами», а дошедших до берегов Дуная кып- чаков венгры называли «кунами» (гуннами) или «команами».

Кыпчакские ханы вели упорную борьбу со среднеазиатскими государствами и в особенности с Хорезмом. Шах Хорезма опасался усиления кыпчаков и приближения их к своим границам. Поэтому он прибегал к различным политическим ухищрениям. Такую же политику по ослаблению кыпчаков проводил и наследник шаха Хорезма Атсыз. Хорезмийцы стремились использовать малейшую иозможность для ослабления кыпчаков.

Судя по некоторым письменным

источникам, шах Атсыз несколько раз нападал на огузов, находящихся под властью

кыпчаков. В 1133 году кыпчаки потерпели крупное поражение от хорезмского

шаха. Но окончательной победы шах Хорезма так и не добился. Однако после этого

поражения кыпчаки распались на две племенные группировки и это привело их к

ослаблению. Убедившись, что кыпчаков трудно победить в открытом сражении, хорезмийцы

использовали их внутренние противоречия и междоусобицы.

Правители Хорезма Текеш и Мухаммед II пытались осуществить давно вынашиваемые планы. Воспользовавшись борьбой за класть между кыпчакским ханом Кадыр-Букой и его племянником Алии-Дереком, Текеш задумал захватить город Сыгнак. В 1195

Кыпчакские воины. |

Конная повозка (арба). Верблюжья повозка (арба). |

году он совершил поход против правителя

Сыгнака хана Кадыр-Буки и при поддержке правителя Отрара Алып-Дерека захватил

город.

В начале XIII века между шахом Хорезма Мухаммедом и Кып- чакским ханством произошло несколько сражений за овладение при- сырдарьинскими городами. Из-за отсутствия единства внутри страны кыпчаки потерпели поражение и вынуждены были отступить на север. Однако города Отрар и Сыгнак, а также регион Аральского моря долгие годы являлись местами столкновений кыпча- ков и хорезмийцев. Противоборство двух народов окончательно прекратилось только после завоевания их монголами.

Таким образом, несмотря на падение Кыпчакского ханства, его народ не исчез. Кыпчаки продолжили свое историческое развитие.

В итоге они составили основу этнического состава казахского народа.

Хозяйство. Кыпчаки преимущественно

занимались скотоводством. По данным археологических раскопок, у кыпчаков

разводили четыре вида скота. Арабский путешественник Ибн Баттута отмечал: «Особенности

этой степи (Дешт-и-Кыпчака) заключаются в том, что растения ее служат вместо

ячменя, такой особенности нет у других стран. Вот почему в ней много скота».

Далее он рассказывал об удивительной многочисленности поголовья скота в этой

стране и восхищался, что, наверное, нигде нет такого его количества.

Вот почему в ней много скота».

Далее он рассказывал об удивительной многочисленности поголовья скота в этой

стране и восхищался, что, наверное, нигде нет такого его количества.

В середине XIII века побывавшие в Казахстане европейские путешественники П. KapnuHU и В. Ру брук упоминали о колесных повозках, в которые запрягались 10 быков. Количество поголовья лошадей считалось показателем обеспеченности людей. В Афганистане, Иране, Египте и Индии кыпчакские лошади стоили от 100 до 500 динаров. Ибн Баттута также отмечал наличие у кыпчаков и крупного рогатого скота. Он писал, что кыпчаки впрягали в арбы волов и верблюдов, «смотря по тяжести или легкости арбы».

Кыпчакские скотоводы в поисках пастбищных угодий не кочевали беспорядочно, у них были издавна установившиеся маршруты кочевий, постоянные зимовки и жайляу.

Среди кыпчаков были и земледельцы.

Еврейский путешественник Петахъя,

проезжавший в XII веке через кыпчакские земли, писал, что «хлеба не едят в

этой земле, а только рис и просо». Такой же факт в XIV веке подтвердил и

арабский историк алъ-Омари:

«Посевов у них (кыпчаков) мало и меньше всего пшеницы и ячменя.

Такой же факт в XIV веке подтвердил и

арабский историк алъ-Омари:

«Посевов у них (кыпчаков) мало и меньше всего пшеницы и ячменя.

Чаще всего у них встречается просо, им они питаются и по части произведений земли в нем заключается главная еда их».

Охота у кыпчаков служила одним из источников существования. По письменному свидетельству Петахьи, кыпчаки охотились с луком. Он поражался меткости охотников. Безусловно, если для представителей знати охота была развлечением, то для бедняков она служила средством выживания. На одних зверей охотились из-за мяса, а на других — из-за ценного меха. Из шкур зверей шили теплую одежду.

У кыпчаков были хорошо развиты домашние промыслы, ремесла. Из шкур и шерсти скота они изготавливали необходимые изделия, шили одежду. Вместе с тем кыпчаки являлись искусными мастерами по дереву, кузнецами и ювелирами.

1. Найдите на карте и покажите места расселения кыпчаков.

2.

Назовите основные

племена, входившие в этнический состав кыпчаков.

3. Расскажите об общественном строе кыпчаков.

4. Какие земли подчинили себе кыпчаки?

5. С каким государством Средней Азии кыпчаки вели постоянные войны?

6. Расскажите об отраслях хозяйства кыпчаков.

Вопросы для самопроверки

1. Как называли кыпчаков на Руси?

A. кунами С. команами

B. гуннами D. половцами

2. С кем воевали кыпчаки за южные города Казахстана?

A. с сельджуками С. с канлы

B. с каракитаями D. с огузамиКыпчакское ханство – онлайн-тренажер для подготовки к ЕНТ, итоговой аттестации и ВОУД

Кыпчакское ханство (первая половина XI – начало XIII вв.)

Территория Кыпчакского ханства в XI в. – это обширные земли от Алтая и Иртыша на востоке до Волги и Южного Урала на западе, от Кулундинских степей на севере, до озера Балхаш и Джунгарского Алатау на юге. Усилившись, Кыпчакское ханство расширило свои южные границы, присоединив к себе земли в среднем и нижнем течении Сырдарьи, степи Приаралья и Прикаспия. А представители кыпчакской знати стали правителями присырдарьинских городов. Земли между Алтаем и Волгой, будучи местами исторически укоренившихся маршрутов кочевок кыпчаков, называли Кыпчакской степью (Дешт-и-Кыпчак).

– это обширные земли от Алтая и Иртыша на востоке до Волги и Южного Урала на западе, от Кулундинских степей на севере, до озера Балхаш и Джунгарского Алатау на юге. Усилившись, Кыпчакское ханство расширило свои южные границы, присоединив к себе земли в среднем и нижнем течении Сырдарьи, степи Приаралья и Прикаспия. А представители кыпчакской знати стали правителями присырдарьинских городов. Земли между Алтаем и Волгой, будучи местами исторически укоренившихся маршрутов кочевок кыпчаков, называли Кыпчакской степью (Дешт-и-Кыпчак).

Этнический состав кыпчаков.

Этнический состав кыпчаков начал формироваться в VII–VIII вв. и состоял из двух групп племен. Первая – западное объединение кыпчаков, куда входили 11 племен, в их числе: ельбори, токсоба, йетиоба, дурут и др. Вторая – восточное объединение кыпчаков, которое состояло из 16-ти племен. Ведущим из племен были бори (волки), которых называли и «ельбори» (народ волков). Кыпчакские ханы были династийно-наследственно выходцами из этого племени. Арабский историк Джурджани назвал это племя племенем ханской династии.

Арабский историк Джурджани назвал это племя племенем ханской династии.

Название «токсоба» означает 9 племен, «дурут» – 4 племени, «йетиоба» – 7 племен. Из этого видно, что все эти племена являлись племенными объединениями. В объединение кыпчаков входили тюркоязычные кимакские, огузские, команские и древние башкуртские племена. С XII века, когда кыпчаки стали господствовать в Приаралье, к ним были присоединены племена канлы, карлуки и жикил. Таким образом, племена, входившие в этнический состав кыпчаков, находились на этапе сложения кыпчакской народности. Об этом итальянский путешественник и посол Плано Карпини писал: «Канлы говорят по-кыпчакски». Но монгольское нашествие помешало развитию этого процесса. И образование единой народности было заторможено до XV века.

Общественное устройство кыпчаков.

Общественный строй Кыпчакского ханства является прямым продолжением общественного уклада Кимакского каганата. Ставка ханской власти носила название орда. Система управления войском по существующей традиции состояла из правого и левого крыльев. Ставка более сильного и влиятельного правого крыла находилась на берегу реки Урал на месте города Сарай, а ставка левого крыла – в присырдарьинском городе Сыгнак. К представителям господствующего сословия относились ханы, их родственники, тарханы, баскаки, беки, баи (богачи) и вожди родов и племен. К низшему сословию относились скотоводы, жатаки, рабы. Рабами становились как военнопленные, так и задолжавшие бедняки. Одним из источников обогащения представителей господствующего сословия была продажа рабов на среднеазиатских базарах. О том, что в Кыпчакском ханстве существовало рабство, свидетельствовал Махмуд Кашгари, называя рабов «яланкугами».

Система управления войском по существующей традиции состояла из правого и левого крыльев. Ставка более сильного и влиятельного правого крыла находилась на берегу реки Урал на месте города Сарай, а ставка левого крыла – в присырдарьинском городе Сыгнак. К представителям господствующего сословия относились ханы, их родственники, тарханы, баскаки, беки, баи (богачи) и вожди родов и племен. К низшему сословию относились скотоводы, жатаки, рабы. Рабами становились как военнопленные, так и задолжавшие бедняки. Одним из источников обогащения представителей господствующего сословия была продажа рабов на среднеазиатских базарах. О том, что в Кыпчакском ханстве существовало рабство, свидетельствовал Махмуд Кашгари, называя рабов «яланкугами».

Политическая история.

С XI века почти на всей территории Казахстана, кроме Жетысу, властвовали кыпчаки. Воспользовавшись упадком внутри Огузского государства, кыпчаки вторглись на его территорию и расширили свои границы от среднего течения Сырдарьи до Аральского моря и Волги. Затем они завоевали южнорусские степи, Кавказ, Крым и земли до Дона. В русских исторических источниках кыпчаков называли половцами, а дошедших до берегов Дуная кыпчаков венгры называли «кунами» (гуннами) или «команами».

Затем они завоевали южнорусские степи, Кавказ, Крым и земли до Дона. В русских исторических источниках кыпчаков называли половцами, а дошедших до берегов Дуная кыпчаков венгры называли «кунами» (гуннами) или «команами».

Кыпчакские ханы вели упорную борьбу со среднеазиатскими государствами и особенно с Хорезмом. Хорезмшах Атсыз несколько раз нападал на огузов, находящихся под властью кыпчаков. Убедившись, что кыпчаков трудно победить в открытом сражении, хорезмийцы использовали их междоусобицы и распространяли ислам. Воспользовавшись борьбой за власть между кыпчакским ханом Кадыр-Букой и его племянником Алып-Дереком, шах Текеш в 1195 г. захватил город Сыгнак.

В начале XIII в. между шахом Хорезма Мухаммедом и Кыпчакским ханством произошло несколько сражений за присырдарьинскими городами. Из-за отсутствия единства внутри страны кыпчаки терпели поражения и вынуждены были отступить на север. Однако города Сыгнак и Отрар, а также регион Аральского моря долгие годы являлись местами столкновений кыпчаков и хорезмийцев. Противоборство двух народов окончательно прекратилось только после завоевания их монголами. Таким образом, несмотря на падение Кыпчакского ханства, его народ не исчез. Кыпчаки составили основу этнического состава казахского народа.

Противоборство двух народов окончательно прекратилось только после завоевания их монголами. Таким образом, несмотря на падение Кыпчакского ханства, его народ не исчез. Кыпчаки составили основу этнического состава казахского народа.

Хозяйство кыпчаков.

Кыпчаки преимущественно занимались скотоводством, разводили 4 вида скота. Арабский путешественник Ибн Баттута отмечал: «Особенности Дешт-и-Кыпчака заключаются в том, что растения ее служат вместо ячменя, такой особенности нет у других стран. Вот почему в ней много скота». В середине XIII в. европейские путешественники П. Карпини и В. Рубрук упоминали о колесных повозках, в которые запрягали 10 быков. Количество поголовья скота считалось показателем обеспеченности людей. В Афганистане, Иране, Египте и Индии кыпчакские лошади стоили от 100 до 500 динаров. Ибн Баттута также отмечал наличие у кыпчаков крупного рогатого скота. Среди кыпчаков были и земледельцы. Еврейский путешественник Петахья, проезжавший в XII веке через кыпчакские земли, писал, что «хлеба не едят в этой земле, а только рис и просо». Такой же факт в XIV в. подтвердил и арабский историк аль-Омари: «Посевов у них мало и меньше всего пшеницы и ячменя. Чаще всего у них встречается просо…». Охота у кыпчаков служила одним из источников к существованию. По письменному свидетельству Петахьи, кыпчаки охотились с луком.

Такой же факт в XIV в. подтвердил и арабский историк аль-Омари: «Посевов у них мало и меньше всего пшеницы и ячменя. Чаще всего у них встречается просо…». Охота у кыпчаков служила одним из источников к существованию. По письменному свидетельству Петахьи, кыпчаки охотились с луком.

Кыпчаки стали основой казахского народа. Их язык, традиции и обычаи распространились на другие племена. Они впоследствии были самым крупным племенем в Золотой орде.

ТЕЗИСЫ

- Кыпчакское ханство (начало XI – начало XIII вв.)

- С конца VIII до начала XI вв. кыпчаки были в составе государства Кимаков.

- В начале XI в., после падения Кимакского каганата, территория кимаков полностью вошла в состав Кыпчакского ханства.

- С XI до начала XIII в. на основной территории Казахстана, кроме Жетысу, господствовали кыпчаки.

- Территория расселения кыпчаков в исторических источниках называется Дешт-и-Кыпчак. Восточный Дешт-и-Кыпчак занимал территорию между Алтаем и Волгой.

Ставкой левого крыла кыпчакских племен (Восточно-Кыпчакское объединение) был город Сыгнак.

Ставкой левого крыла кыпчакских племен (Восточно-Кыпчакское объединение) был город Сыгнак. - Ставка правого крыла кыпчакских племен (Западно-Кыпчакское объединение) находилась на месте города Сарай.

- В начале XI в. на пути продвижения кыпчаков в южные районы Руси и южный Казахстан преградой являлось государство Огузов. Но вначале XI в. Огузское государство переживало упадок, чем воспользовались кыпчаки и окончательно вытеснили огузов с берегов Сырдарьи и Аральского моря.

- Кыпчакские ханы вели борьбу также и со среднеазиатским государством Хорезм.

- Воспользовавшись борьбой за власть между кыпчакским ханом Кадыр-Букой и его племянником Алып-Дереком, Хорезмшах Текеш в 1195 г. захватил город Сыгнак.

- Для усиления своего влияния на кыпчаков хорезмийцы распространяли среди них ислам. В XII в. регион Аральского моря, городов Отрар и Сыгнак долгие годы являлись местами столкновений кыпчаков и хорезмийцев.

- Противоборство кыпчаков и хорезмийцев окончательно прекратилось после завоевания их монголами.

- В русских исторических источниках кыпчаков называли половцами.

- В европейских исторических источниках дошедших до берегов Дуная кыпчаков называли команами.

- Существовало два объединения кыпчаков: первое – западное объединение кыпчаков (11 племен, в их числе ельбори, токсоба, йетиоба, дурут и др.), второе – восточное объединение кыпчаков (16 племен).

- Ведущим из племен были бори (волки), которых называли и «ельбори» (народ волков).

- Кыпчакское племя ельбори в арабских источниках называли племенем ханской династии.

- В объединение кыпчаков входили тюркоязычные кимакские, огузские, команские и древние башкуртские племена.

- С XII века, когда кыпчаки стали господствовать в Приаралье, к ним были присоединены племена канлы (канглы), карлуки и жикил.

- Племена, входившие в этнический состав кыпчаков, находились на этапе сложения кыпчакской народности. Об этом итальянский путешественник и посол Плано Карпини писал: «Канлы (канглы) говорят по-кыпчакски».

- Процесс образования кыпчакской народности был остановлен нашествием монголов. Кыпчаки составили основу этнического состава казахского народа.

- К представителям господствующего сословия относились ханы, их родственники, тарханы, баскаки, беки, баи (богачи) и вожди родов и племен.

- В кыпчакском обществе показателем обеспеченности людей считалось количество лошадей.

- К низшему сословию относились скотоводы, жатаки, рабы.

- Рабами становились как военнопленные, так и задолжавшие бедняки.

- Одним из источников обогащения представителей господствующего сословия была продажа рабов на среднеазиатских базарах.

- О том, что в Кыпчакском ханстве существовало рабство, свидетельствовал Махмуд Кашгари, называя рабов «яланкугами».

- Кыпчаки преимущественно занимались скотоводством, разводили 4 вида скота.

- Арабский путешественник Ибн Баттута отмечал: «Особенности Дешт-и-Кыпчака заключаются в том, что растения ее служат вместо ячменя, такой особенности нет у других стран.

Вот почему в ней много скота».

Вот почему в ней много скота». - В середине XIII в. европейские путешественники П. Карпини и В. Рубрук упоминали о колесных повозках, в которые запрягали 10 быков.

- В Афганистане, Иране, Египте и Индии кыпчакские лошади стоили от 100 до 500 динаров. Среди кыпчаков были и земледельцы. Еврейский путешественник Петахья, проезжавший в XII веке через кыпчакские земли, писал, что «хлеба не едят в этой земле, а только рис и просо».

- Охота у кыпчаков служила одним из источников к существованию. По письменному свидетельству Петахьи, кыпчаки охотились с луком

Общественный строй — Студопедия

Этнический состав кыпчаков начал формироваться в VII-VIII веках.

Расселение кыпчаков и их этнический состав.

КЫПЧАКСКОЕ ХАНСТВО (первая половина XI — начало XIII вв.)

Территория Кимакского каганата в XI веке полностью вошла в состав созданного Кипчакского ханства. Это были обширные земли от Алтая и Иртыша на востоке до Волги и Южного Урала на западе, от Куландинских степей на севере до озера Балхаш и Джунгарского Алатау на юге.

Это были обширные земли от Алтая и Иртыша на востоке до Волги и Южного Урала на западе, от Куландинских степей на севере до озера Балхаш и Джунгарского Алатау на юге.

Усилившись, Кыпчакское ханство расширило свои южные границы, присоединив к себе земли в среднем и южном течении Сырдарьи, степи Приаралья и Прикаспия. А представители кыпчакской знати стали правителями присырдарьинских городов.

Кыпчаки кочевали в приречных районах Ишима, Нуры, Илека и Сарысу. С зимовок на Мангистау и Устюрте они летом перекочевывали в долины рек Эмба, Сагыз, Уил, Хобда и Урал (Яик).

Земли между Алтаем и Волгой называли Кипчакской степью (Дешт – и-Кипчак).

Он состоял из двух групп племен. Первая — западное объединение кыпчаков, куда входили одиннадцать племен, в их числе: елъборили, токсоба, йетиоба, дурут и другие. Вторая — восточное объединение кыпчаков, которое состояло из шестнадцати племен. Восемь из них были крупными, восемь — мелкими. Ведущим из племен были бори (волки), которых называли и «ельборили» («народ волков»). Кыпчакские ханы династийно-наследственно были выходцами из этого племени. Название племени «бори» говорит о культе волка как идола, объекта поклонения. А такой культ бытует со времен древних тюркских племен. Название «токсоба» означает «девять племен», «дурут» — «четыре племени», «йетиоба» -«семь племен». Из этого видно, что все они являлись племенными объединениями.

Кыпчакские ханы династийно-наследственно были выходцами из этого племени. Название племени «бори» говорит о культе волка как идола, объекта поклонения. А такой культ бытует со времен древних тюркских племен. Название «токсоба» означает «девять племен», «дурут» — «четыре племени», «йетиоба» -«семь племен». Из этого видно, что все они являлись племенными объединениями.

В объединение кыпчаков входили тюркоязычные кимакские, огузские, команские и древние башкуртские племена. С XII века, когда кыпчаки стали господствовать в Приаралье, к ним были присоединены племена канлы, карлуков и жикил.

Посол Плано Карпини писал: «Канлы говорят по-кыпчакски». Монгольское нашествие помешало образования кыпчакской народности, оно было заторможено до XV века.

В этом ханстве власть передавалась от отца к сыну по наследству. Особенностью являлось то, что хан избирался из знатных людей племени ельборили. Ставка ханской власти носила название орда. В орде жили правители, знать. Система управления войском по существующей традиции состояла из правого и левого крыльев. Ставка более сильного и влиятельного правого крыла находилась на берегу реки Урал (Яик) на месте города Сарай, а ставка левого крыла — в присырдарьинском городе Сыгнак. Подразделение системы управления на два крыла было рассчитано на нерушимое поддержание ханской власти на западе правым крылом, на востоке — левым.

Ставка более сильного и влиятельного правого крыла находилась на берегу реки Урал (Яик) на месте города Сарай, а ставка левого крыла — в присырдарьинском городе Сыгнак. Подразделение системы управления на два крыла было рассчитано на нерушимое поддержание ханской власти на западе правым крылом, на востоке — левым.

Социально-экономической основой Кыпчакского ханства был классовый строй. К представителям господствующего сословия относились ханы, их родственники, тарханы, баскаки, беки, баи (богачи) и вожди родов и племен. А к низшему сословию относились простой народ и бедняки, не имевшие скота. К беднякам причислялись и жатаки, занимавшиеся земледелием. В кыпчакском обществе имелись даже рабы. Рабами обычно становились две категории людей: во-первых, бедные должники, не имевшие скота; во-вторых, люди, попавшие в плен. Одним из источников обогащения представителей господствующего сословия была продажа рабов на среднеазиатских базарах.

О том, что в Кыпчакском ханстве существовало рабство, свидетельствовал Махмуд Кашгари, называя рабов «яланкугажи».

Имущественное неравенство в Кыпчакском ханстве между людьми можно проследить по захоронениям умерших.

| Инструкция: «Вам предлагаются задания с одним правильным ответом из пяти предложенных. Выбранный ответ необходимо отметить на листе ответов путем полного закрашивания соответствующего кружка». 1. Наступило резкое похолодание на Земле около: A) 100 тыс. лет назад B) 10 тыс. лет назад C) 13 тыс. лет назад D) 40 тыс. лет назад E) 35 тыс. лет назад |

| 2. В древности Гирканским называлось море: A) Черное B) Мраморное C) Каспийское D) Средиземное E) Аральское |

| 3. Земли между Алтаем и Волгой называли: A) Жетысу B) Дешт-и-Кыпчак C) Мавераннахр D) Дешт-и-Огуз E) Хорезм |

| 4.  Дипломатические отношения способствовавшие торговле между тюркским каганатом и Византией заложены в: Дипломатические отношения способствовавшие торговле между тюркским каганатом и Византией заложены в:A) 836 г. B) 288 г. C) 568 г. D) 344 г. E) 475 г. |

| 5. Год образования Джунгарского ханства: A) 1644 г. B) 1580 г. C) 1635 г. D) 1687 г. E) 1654 г. |

| 6. Несколько аулов, объединенных родственными связями до седьмого поколения, входили в: A) Арыс B) Жуз C) Ата аймак D) Улус E) Род |

| 7. Российские купцы скупали у казахов в основном: A) Промышленные изделия B) Скот C) Ткани D) Хлопок E) Зерно |

| 8. В июле 1844 года Кенесары наголову разбил отряды своего врага: A) Старшины Лебедева B) Айшуакулы C) Султана Жантореулы D) Полковника Дудникова E) Губернатора Обручева |

| 9.  Статья А.Бокейханова «Снова война» была опубликована в годы Первой мировой войны в газете: Статья А.Бокейханова «Снова война» была опубликована в годы Первой мировой войны в газете:A) «Серке» B) «Казахстанская правда» C) «Казах» D) «Санкт-Петербургские ведомости» E) «Ушкын» |

| 10. Курс на коллективизацию сельского хозяйства компартия провозгласила на XV съезде: A) 1930 г. B) 1925 г. C) 1927 г. D) 1934 г. E) 1933 г. |

| 11. Поэзия Махамбета Утемисулы была полностью связана с восстанием под руководством: A) Кенесары Касымулы B) Есета Котибарулы C) Сырыма Датулы D) Жанкожи Нурмухамедулы E) Исатая Тайманулы |

| 12. Первым президентом Академии наук был избран известный ученый, основатель казахской советской науки: A) И.П.Бардин B) С.И.Вавилов C) К.И.Сатпаев D) М.Тынышпаев E) Ш.Есенов |

| 13.  Создав в 1970-х гг. фермерские хозяйства, постарался обеспечить условия для свободного труда крестьян: Создав в 1970-х гг. фермерские хозяйства, постарался обеспечить условия для свободного труда крестьян:A) И.А.Худенко B) Н.А.Назарбаев C) Ж.Шаяхметов D) Л.И. Брежнев E) П.К.Пономаренко |

| 14. Скот андроновцев был в: A) собственности крупных кланов B) собственности вождей C) собственности аристократов D) общественной собственности E) частной собственности |

| 15. У кангюев был распространен культ: A) Тенгри B) волка C) предков D) Митры E) солнцеголового божества |

| 16. Найманы переселились в Жетысу при хане: A) Куруше B) Кучлуке C) Кучуме D) Куршакузе E) Кукуноре |

| 17. Мавзолей Алаша-хана расположен: A) в восточном Казахстане B) в южном Казахстане C) на юго-западе Казахстна D) в центральном Казахстане E) в северном Казахстане |

| 18.  Ногайская Орда вошла в состав Казахского ханства в период правления: Ногайская Орда вошла в состав Казахского ханства в период правления:A) Шигая B) Тауекеля C) Абылая D) Хакназара E) Тауке |

| 19. Бедняки, не имевшие скота и занимавшиеся земледелием: A) селифы. B) жатаки. C) тарханы. D) даруги. E) кулы. |

| 20. В 1883 году произошло событие: A) Построена железная дорога Оренбург-Ташкент B) Основана Кояндинская ярмарка C) Завершился процесс присоединения Казахстана к России D) Основан город Верный в урочище Алматы E) Открыт прямой водный путь по реке Или |

| 21. По реформам 1886-1891 гг. волостного управителя в должности утверждал: A) Военный губернатор B) Волостной управитель C) Уездный начальник D) Генерал-губернатор E) Аульный старшина |

| 22. A) к концу 1916 г. B) к концу 1917 г. C) с февраля по октябрь 1917 г. D) весной 1917 г. E) летом 1917 г. |

| 23. Автор труда «Путешествие по разным провинциям российского государства» («Путешествие по разным провинциям Российской империи»): A) Г.Ф.Миллер B) М.В.Ломоносов C) И.М.Лихарев D) П.И.Рычков E) П.С.Паллас |

| 24. Мартовский пленум ЦК КПСС 1965 года принял решение, повлиявшее на: A) Историческую науку B) Итоги IV-ой пятилетки C) Развитие сельского хозяйства D) Систему среднего образования E) Дальнейшее культурное развитие |

| 25. «…Величайшие события происходят в России. Мир произвола и угнетения доживает последние дни. Рождается новый мир. Во главе этой революции стоит Рабочее и крестьянское правительство и …» A) Совет Народных Комиссаров B) Совет министров C) Революционный комитет D) Временное правительство E) Временный Народный Совет |

| Инструкция: «Вам предлагаются задания, в которых могут быть один или несколько правильных ответов.  Выбранный ответ необходимо отметить на листе ответов путем полного закрашивания соответствующего кружка». Выбранный ответ необходимо отметить на листе ответов путем полного закрашивания соответствующего кружка».26. Геродот сообщал, что аргиппеи жили «у подножья высоких гор», и у них были соседями: A) уйсуны B) кангюи C) саки хаумаварга D) андроновцы E) уйгуры F) дулаты G) аримаспы H) савроматы |

| 27. Янгикент-ставка правителей государства: A) Караханидов B) Кимаков C) Тюрков D) Огузов E) Карлуков F) Тюргешев G) Кыпчаков H) Каракитаев |

| 28. Представителями верховной власти государства в XIII-XV вв. являлись: A) баи B) карача C) аксакал D) старейшины E) мурзы F) эмиры G) ханы H) бии |

| 29. Хан Жангир открыл первую ярмарку в 1832 г. на территории: A) Талды-Коянды B) Каркара C) Букеевской Орды D) Кызылжар E) Приаралья F) Жетысу G) Сары-Арка H) Мангыстау |

| 30.  Восстание Сырыма Датулы 1783-1797 гг. охватило территорию: Восстание Сырыма Датулы 1783-1797 гг. охватило территорию:A) Среднего жуза B) Семиречья C) Центрального Казахстана D) Мангыстау E) Тургайской области F) всего Казахстана G) Младшего жуза H) Старшего жуза |

| 31. Основные очаги восстания 1916 г. A) Приаралье B) Семиречье C) Сибирь D) Мангистау E) Тургай F) Туркестан G) Приуралье H) Прибалхашье |

| 32. В 1789 в была (-и) открыта (-ы) A) Неплюевский кадетский корпус B) Троицкая русско-казахская школа C) Сибирский кадетский корпус D) Омское военное училище E) Передвижная аульная школа F) Первая светская школа G) Омская учительская семинария H) Азиатская школа |

| 33. ХХ съезд партии, где с разоблачением культа личности Сталина выступил Н.  Хрущёв состоялся в: Хрущёв состоялся в:A) 1977 г. B) 1968 г. C) 1958 г. D) 1956 г. E) 1975 г. F) 1964 г. G) 1954 г. H) 1988 г. |

| 34. Стоянки эпохи неолита: A) Явленка B) Пеньки C) Мичурино D) Караунгир E) Тельмановка F) Зеленая Балка G) Акимбек H) Виноградово |

| 35. Наиболее известный(-ые) древнетюркский(-ие) памятник(-и) рунического письма: A) «Диуан-и- хикмет» B) «Дар истины» C) «Тоньюкок» D) «Культегин» E) «Диуани луга тат-тюрк» F) «Тарих- и-Рашиди» G) «Огузнаме» H) «Кутадгу билик» |

| 36. В 1710 году Тауке собрал курултай трех жузов в местности: A) Буланты B) Аягуз C) Туркестан D) Орбулак E) Ордабасы F) Каракумы G) Культобе H) Анракай |

| 37.  В XIX в. в меновой торговле между русскими и казахами всеобщим эквивалентом служил (и, а)): В XIX в. в меновой торговле между русскими и казахами всеобщим эквивалентом служил (и, а)):A) шелк B) хлопок C) сек (баран) D) табак E) соль F) лошадь G) деньги H) чай |

| 38. В Иртышскую пограничную линию входили крепости: A) Усть-Каменогорская B) Николаевская C) Покровская D) Кабанья E) Семипалатинская F) Ямышевская G) Павлодарская H) Кузнецкая |

| 39. Кочевник, не имеющий скота и ведущий оседлый образ жизни: A) зякет B) тархан C) джабгу D) кара будун E) егенши F) жатак G) инал H) харадж |

| 40. В годы Великой Отечественной войны Казахстан производил A) 70% полиметаллических руд B) 85% свинца C) 65% металлического висмута D) 50% меди E) 30% нефти F) 33% алюминия G) 20% угля H) 35% электроэнергии |

По степным столицам / Travel.

Ru / Страны и регионыВ 1991 году для Казахстана началась новая эра — он стал независимым государством. И тут весь мир, включая ближайших соседей, удивился: что это за неведомая страна в самом сердце Евразии? Страна это вообще или так — Степь Половецкая? Мало кто всерьез интересовался Степью до «новой эры». Для иностранных исследователей она была практически недоступна, дореволюционные российские работы устарели, а советские ученые и администраторы не очень-то и старались ее познать, отводя трем миллионам «квадратов» между Каспием и Алтаем, Сибирью и Средней Азией роль пустого пространства для освоения народами, насильно туда сосланными. Постсоветский обыватель при некотором напряжении своей памяти может вспомнить только следующие бренды: целина, Байконур и Олжас Сулейменов… Парадокс в том, что и для самих казахстанцев их страна — терра инкогнита.

Ru / Страны и регионыВ 1991 году для Казахстана началась новая эра — он стал независимым государством. И тут весь мир, включая ближайших соседей, удивился: что это за неведомая страна в самом сердце Евразии? Страна это вообще или так — Степь Половецкая? Мало кто всерьез интересовался Степью до «новой эры». Для иностранных исследователей она была практически недоступна, дореволюционные российские работы устарели, а советские ученые и администраторы не очень-то и старались ее познать, отводя трем миллионам «квадратов» между Каспием и Алтаем, Сибирью и Средней Азией роль пустого пространства для освоения народами, насильно туда сосланными. Постсоветский обыватель при некотором напряжении своей памяти может вспомнить только следующие бренды: целина, Байконур и Олжас Сулейменов… Парадокс в том, что и для самих казахстанцев их страна — терра инкогнита.В 1991 году для Казахстана началась новая эра — он стал независимым государством. И тут весь мир, включая ближайших соседей, удивился: что это за неведомая страна в самом сердце Евразии? Страна это вообще или так — Степь Половецкая? Мало кто всерьез интересовался Степью до «новой эры». Для иностранных исследователей она была практически недоступна, дореволюционные российские работы устарели, а советские ученые и администраторы не очень-то и старались ее познать, отводя трем миллионам «квадратов» между Каспием и Алтаем, Сибирью и Средней Азией роль пустого пространства для освоения народами, насильно туда сосланными. Постсоветский обыватель при некотором напряжении своей памяти может вспомнить только следующие бренды: целина, Байконур и Олжас Сулейменов… Парадокс в том, что и для самих казахстанцев их страна — терра инкогнита.

Для иностранных исследователей она была практически недоступна, дореволюционные российские работы устарели, а советские ученые и администраторы не очень-то и старались ее познать, отводя трем миллионам «квадратов» между Каспием и Алтаем, Сибирью и Средней Азией роль пустого пространства для освоения народами, насильно туда сосланными. Постсоветский обыватель при некотором напряжении своей памяти может вспомнить только следующие бренды: целина, Байконур и Олжас Сулейменов… Парадокс в том, что и для самих казахстанцев их страна — терра инкогнита.

В течение многих лет Казахстан был отчужден от собственной истории: сначала в составе Российской империи, а затем Советского Союза он существовал как химерическое образование без сверхзадачи, сверхидеи, культуры и религии. Традиционный для казахов образ жизни — кочевание — преподносился как нечто ущербное и дикое, напоминающее о далеких и неспокойных временах Степи.

В XI—XV веках Великую евразийскую равнину от Иртыша до Дуная, от Крыма до Булгара Великого на Волге, где кочевали кыпчакиполовцы, в арабских и персидских текстах называли Дешт-и-Кыпчак — Кыпчакская Степь, а в русских — Поле Половецкое. В XVI—XVIII веках, после того как тюркский суперэтнос распался на несколько самостоятельных этносов, большая часть могущественного тюркского племени кыпчаков вошла в состав казахской нации, а Кыпчакской Степью, или просто Степью, стали называть территорию современного Казахстана.

В XVI—XVIII веках, после того как тюркский суперэтнос распался на несколько самостоятельных этносов, большая часть могущественного тюркского племени кыпчаков вошла в состав казахской нации, а Кыпчакской Степью, или просто Степью, стали называть территорию современного Казахстана.

Параллель «Степь — Казахстан» да, пожалуй, еще этноним «казах», сохранивший в своей внутренней форме значение «вольный» (не последнюю роль в этом, кстати, сыграло русское слово «казак» того же происхождения), и составляли остатки «национальной казахской идеи».

Получив независимость, молодая республика немедленно занялась пересмотром историографии: пышно расцвела мифологизация, местные «летописцы», не особо утруждая себя фактологией, стали представлять Степь колыбелью человеческой цивилизации и землей обетованной… Пена, но в этой мыльной пене есть и «ребенок», которого мы постараемся не выплеснуть. Пафос новых исследований легко объясним, а основная идея совсем не так сумасбродна, как может показаться, и коротко звучит так: Степь — это не «буфер» между Востоком и Западом, а особое культурное пространство.

За кибиткой кочевой

Фридрих Ницше писал: «Очень вероятно, что философы урало-алтайских наречий (а к ним как раз и восходит казахский язык. — Прим. ред.), в которых хуже всего развито понятие «субъект», иначе взглянут «вглубь мира» и пойдут иными путями, нежели индогерманцы и мусульмане…» Языковой факт, упоминаемый автором «Заратустры», отражает специфику «номадического мышления» — мышления кочевых народов, к которым принадлежат казахи.

У оседлых народов и кочевников разное восприятие времени и пространства, общества и себя. Пространство для оседлого ограничено пределами его города или государства, какими бы обширными они ни были, а для кочевника оно — безгранично и мистически притягательно. Если привлечь мифические образы, то первые — это Минотавры городских лабиринтов, вторые — Кентавры бескрайних просторов. Суть взаимоотношений Пространства и Человека — это Путь, своеобразная метафора понимания и единства между ними.

Выбранный нами путь по Степи — тоже метафора, правда случайная. Как известно, казахский этнос делится на три жуза (ветви): Старший — на юге, Средний — на севере и в центре, Младший — на западе. Жузы — региональные союзы племен (по-русски «орда») — составляли возникшее в XV веке Казахское ханство, с которого и ведет свою историю единая казахская нация. Так уж получилось, что на исторической территории каждого из жузов имеется своя столица: на юге Алма-Ата — культурная и финансовая, на севере Астана — административная и бюрократическая, на западе Атырау — нефтяная и рыбная. Первая на нашем пути — Алма-Ата, по-казахски — Алматы.

Как известно, казахский этнос делится на три жуза (ветви): Старший — на юге, Средний — на севере и в центре, Младший — на западе. Жузы — региональные союзы племен (по-русски «орда») — составляли возникшее в XV веке Казахское ханство, с которого и ведет свою историю единая казахская нация. Так уж получилось, что на исторической территории каждого из жузов имеется своя столица: на юге Алма-Ата — культурная и финансовая, на севере Астана — административная и бюрократическая, на западе Атырау — нефтяная и рыбная. Первая на нашем пути — Алма-Ата, по-казахски — Алматы.

Шамбала у каждого своя

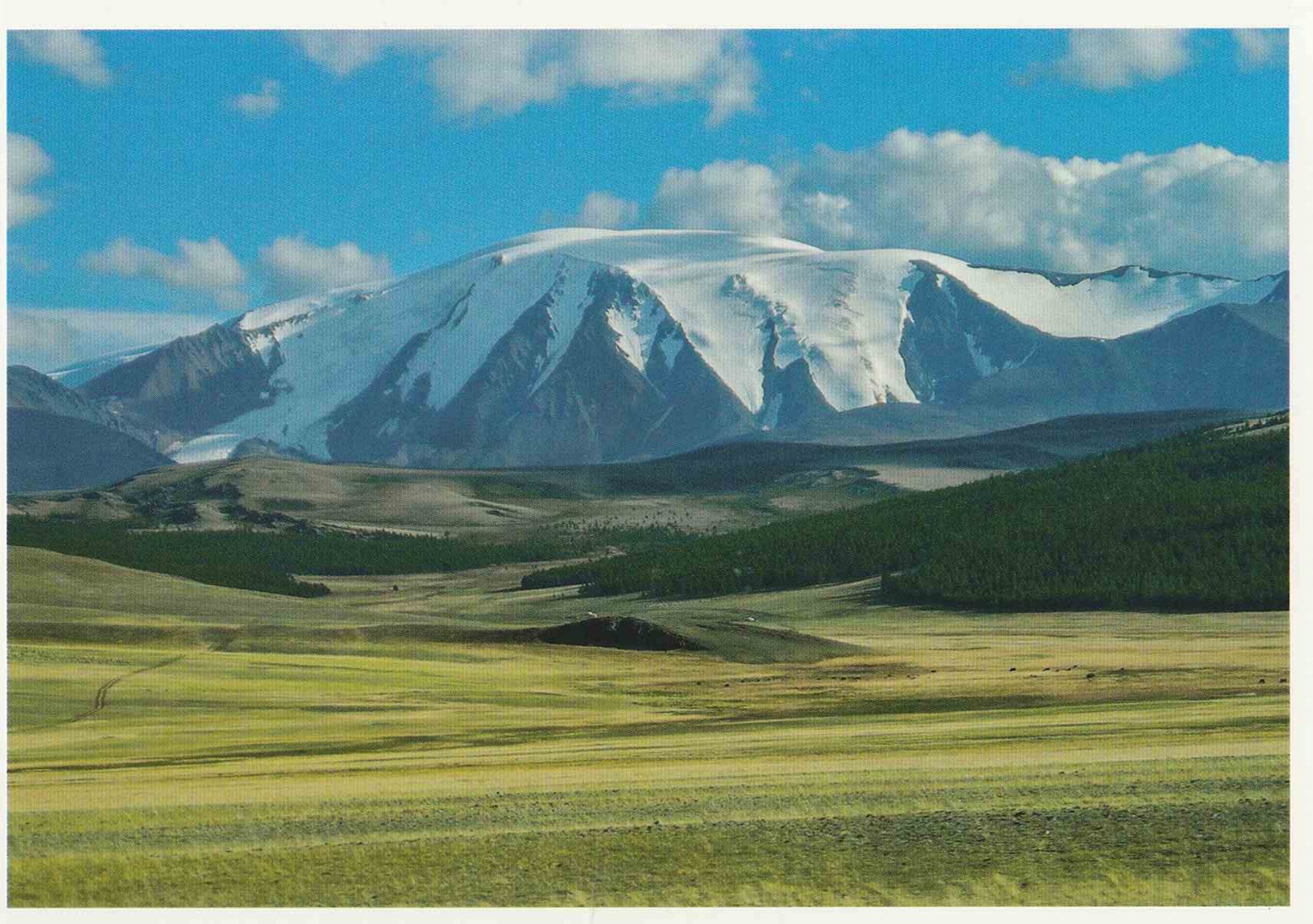

Многие китайские и индийские мудрецы, среди них Лао-цзы и Будда, в поисках Священной земли указывали примерно в сторону Алма-Аты. В «Калачакре-Тантре» написано: «Шамбалу окружают восемь снежных гор, которые напоминают цветки лотоса». По описанию весьма похоже на урочище Чимбулак в окрестностях Алма-Аты. Насколько это правдоподобно, надо доказывать ученым, но город действительно располагается в сказочном месте — у подножия самого северного хребта Тянь-Шаня — Заилийского Алатау на высоте 700—900 метров над уровнем моря, в долинах небольших речушек — Большая и Малая Алматинки.

В Алматинской области множество любопытных мест, достойных визита путешественника: таинственное урочище Тамгалы с древнейшими наскальными изображениями, уникальный Чарынский каньон глубиной до 300 метров, который сравнивают с Большим каньоном в американском Колорадо. Всего в 15 километрах от Алма-Аты — самый высокогорный каток в мире Медео, известный как «фабрика рекордов» — за 30 с небольшим лет на его льду было установлено более сотни мировых рекордов. Но нас интересует сам город — один из красивейших в Центральной Азии.

Заблудиться здесь сложно даже приезжему: Алма-Ата разделена на квадраты, а продольные улицы имеют небольшой подъем с севера на юг, так что система координат довольно проста: вверх и вниз, налево и направо. И уже первая прогулка по центральным улицам дает представление о городском колорите и местных порядках. На улице Аблайхана лукаво улыбающиеся арендодатели предложат вам снять квартиру на любой вкус, в любом районе и на любое время, улица Саина примечательна «ночными бабочками», которые начинают «порхать» с ранних вечерних сумерек, а улицу Сейфуллина облюбовали безработные.

Титул финансовой столицы Алма-Ата носит неофициально, но заслуженно. В единственном городе «миллионнике» Казахстана сосредоточены все ведущие банки и центральные офисы большинства крупных компаний, а недавно Алма-Ата попала в список самых дорогих городов мира. Именно здесь зародилась особая популяция казахстанских нуворишей, которые отстраивают город на свой вкус. Не особенно заботясь о сохранении уникального алма-атинского стиля, гармонично сочетавшего в себе восточные и степные мотивы и русский неоклассицизм, «новые казахи» механически переносят к себе на родину заморские диковинки. Сегодня в Алма-Ате можно увидеть мини-дворцы а-ля Версаль и миниатюрную Эйфелеву башню, греческие колоннады и римские портики, японские сады камней и мавританские замки. Есть, правда, и патриоты, которые предпочитают дома с национальным колоритом — «под юрту».

Социальные перемены и преемственность элиты емко и метко охарактеризованы в «народных» названиях городских районов: «Домодедово» — престижный район в центре, где живет партийно-чиновная элита былой поры; «Внуково» — микрорайон «Самал», построенный на излете СССР, где селятся в основном внуки этих бывших чиновников, «Быково» — роскошный район дворцов на возвышенных предместьях города, где обосновались нувориши, на сленге — «быки».

От аула до столицы

Если верить археологам, то уже в X веке до н. э. земли современной Алма-Аты облюбовали для стоянок тюркские и монгольские кочевники. Сакские и усуньские племена за тысячи лет оставили в окрестностях множество курганов. В XIII веке на месте нынешней Алма-Аты был уже настоящий город: он стоял на Великом шелковом пути и имел свою монету, на которой впервые упоминается его название: «Чеканен этот дирхем в городе Алмату». Но Шелковый путь, а вместе с ним и городская культура пришли в упадок — к концу XVI века от Алмату остался лишь крупный аул. Только через три столетия — в 1854 году — здесь началось новое строительство: правительство царской России основывает на берегах Малой Алматинки военное укрепление Верное. В 1859 году командированный из Петербурга геодезист Голубев отметил Верное точкой — так впервые это место появилось на картах мира. Менее чем за 10 лет острог дорос до города. Город Верный стал административным центром Семиреченской области Туркестанского генерал-губернаторства. С приходом советской власти и «в ознаменование исторических для Семиречья начинаний освобождения мусульманской бедноты» 5 февраля 1921 года было решено переименовать Верный в Алма-Ату по старинному названию местности: Алматы — «Яблоневое». Яблоневыми эти места называли не ради красного словца — академик Вавилов утверждал, что нигде в другом месте ему не приходилось видеть такого обилия разновидностей дикой яблони с плодами, столь близкими к садовым. Говорят, что партработники слегка ошиблись — должно быть не Алма-Ата, а все-таки Алматы, тем не менее название прижилось. Алма-Ата с 1929 года — столица сначала Казахской АССР, затем Казахской ССР, с 1991-го по 1997-й — независимой Республики Казахстан. В 1993-м город переименовали-таки в Алматы, но в России его по-прежнему называют Алма-Ата.

С приходом советской власти и «в ознаменование исторических для Семиречья начинаний освобождения мусульманской бедноты» 5 февраля 1921 года было решено переименовать Верный в Алма-Ату по старинному названию местности: Алматы — «Яблоневое». Яблоневыми эти места называли не ради красного словца — академик Вавилов утверждал, что нигде в другом месте ему не приходилось видеть такого обилия разновидностей дикой яблони с плодами, столь близкими к садовым. Говорят, что партработники слегка ошиблись — должно быть не Алма-Ата, а все-таки Алматы, тем не менее название прижилось. Алма-Ата с 1929 года — столица сначала Казахской АССР, затем Казахской ССР, с 1991-го по 1997-й — независимой Республики Казахстан. В 1993-м город переименовали-таки в Алматы, но в России его по-прежнему называют Алма-Ата.

Точка отсчета

Новое общество, новая роскошь — последствия экономического бума 1990-х, но не он сделал Алма-Ату городом-символом нового Казахстана. В последние годы XX века здесь произошли два знаменательных события в истории страны: одним из них начинался, а другим завершался путь к независимости.

17 декабря 1986 года на нынешней площади Республики, а тогда — площади имени Леонида Брежнева, собралась огромная толпа молодежи с многочисленными лозунгами, главным из которых был: «Каждому народу — своего вождя». Такую реакцию вызвало назначение на пост первого секретаря Компартии Казахстана «варяга» из России вместо казаха Динмухамеда Кунаева. В ответ центральная власть при полном содействии местных чиновников «запустила» специальную операцию «Метель». До сих пор неизвестно точное количество погибших: по официальным данным — 8 человек, а по данным независимой Парламентской комиссии — 168. Как бы то ни было, декабрьские события в Алма-Ате впервые продемонстрировали, что в отношениях братских народов СССР не все ладно.

Символично то, что здесь же ровно через пять лет, 16 декабря 1991 года, парламент республики принял постановление о независимости, а 21 декабря в Круглом зале Дома дружбы состоялось совещание руководителей 11 постсоветских республик, на котором было объявлено об учреждении СНГ и закреплено решение о прекращении существования Советского Союза.

Площадь Брежнева переименовали в площадь Республики и установили на ней монумент Независимости: вершину 30-метровой стелы венчает крылатый барс со стоящим на его спине невозмутимым «Золотым воином». И снежный барс, местное реликтовое животное, и «Золотой воин», копирующий найденного во время раскопок кургана Иссык «золотого человека», стали национальными символами. Дикую тянь-шаньскую кошку мы даже не надеемся встретить на своем пути — их всего-то осталось несколько сотен, а вот посмотреть поближе на уникальную археологическую находку — Иссыкского человека можно в Центральном Государственном музее. Реконструированная фигура воина в одежде из тысяч золотых пластинок дает яркое представление о том, как выглядели саки — племена, кочевавшие по Степи еще в I тысячелетии до н. э.

Мы бродим среди тысяч экспонатов в поисках тех, что наряду с «золотым человеком» стали знаковыми для ищущих себя казахов. Вот солнцеголовое божество сакского периода, вот традиционная казахская юрта, где правая половина — женская, а левая — мужская, вот воинские доспехи тюрок, а здесь великолепные золотые украшения в зверином стиле скифов, а эти изготовлены позже степными ювелирами… Но нам пора двигаться дальше.

Напоследок хочется взглянуть на панораму Алма-Аты, и лучшее место для обзора — холм Кок-Тюбе. Поднявшись, мы, увы, едва различаем внизу смутные тени зданий, машин и людей. Город расположен в предгорной котловине, и его красота нынче скрыта от глаз почти постоянным смогом: на 80% он состоит из выхлопных газов. Алмаатинцы надеются, что перенос столицы в «плоскую» Астану перенаправит транспортные потоки и улучшит ситуацию. Пока же мы остались без панорамных видов и вслед за потоками автотранспорта отправились в прохладную северную столицу.

Казахстан — стройка века

Начало XXI века в Казахстане совпало с началом большого строительства. Новая страна на политической карте мира открыла новые горизонты для местных амбиций и иностранного капитала, и степные курганы «вздыбились» небоскребами. Экономический скачок вызвал рост населения в крупных городах, стали необходимы квартиры, культовые сооружения, магазины, гостиницы, рестораны и кафе. Отечественные компании начали строить новые офисы, а иностранные — возводить крупные отели. Правительство же вплотную занялось жильем и собственным имиджем: в 2000 году озвучена концепция долгосрочного финансирования жилищного строительства и решено превратить новую столицу Астану в «витрину процветающего Казахстана». Бюджетные средства на строительство административных зданий и жилого комплекса потекли рекой. В Астане у многих чиновников такие апартаменты, которые не снились даже английской королеве. Областные руководители, не желая отставать от столичного акима (губернатора), начали строительство на местах, хотя основной «прирост площадей» наблюдался в трех столицах. В январе 2008 года в республике сдано в эксплуатацию 639,3 тыс. м2 общей площади зданий, что в пересчете на 1000 человек составляет 41,1 м2. В Астане этот показатель превысил общереспубликанский почти в 10 раз, в Алма-Ате — в 3,25 раза, в Атырауской области — на 39,4%. Да чего ж не строить — был бы капитал! И он был: в целом по республике инвестиции в строительство составили в 2000 году 400 миллиардов теньге (более 3 миллиардов долларов), а к 2006 году — 2074 миллиарда тенге (почти 20 миллиардов долларов).

Правительство же вплотную занялось жильем и собственным имиджем: в 2000 году озвучена концепция долгосрочного финансирования жилищного строительства и решено превратить новую столицу Астану в «витрину процветающего Казахстана». Бюджетные средства на строительство административных зданий и жилого комплекса потекли рекой. В Астане у многих чиновников такие апартаменты, которые не снились даже английской королеве. Областные руководители, не желая отставать от столичного акима (губернатора), начали строительство на местах, хотя основной «прирост площадей» наблюдался в трех столицах. В январе 2008 года в республике сдано в эксплуатацию 639,3 тыс. м2 общей площади зданий, что в пересчете на 1000 человек составляет 41,1 м2. В Астане этот показатель превысил общереспубликанский почти в 10 раз, в Алма-Ате — в 3,25 раза, в Атырауской области — на 39,4%. Да чего ж не строить — был бы капитал! И он был: в целом по республике инвестиции в строительство составили в 2000 году 400 миллиардов теньге (более 3 миллиардов долларов), а к 2006 году — 2074 миллиарда тенге (почти 20 миллиардов долларов). Значительная часть этих долларов — собственные нефтяные, но программу государственного строительства энергично поддержали и местные банки, а еще энергичнее — банки зарубежные. Плюс частный капитал… «Новые казахи» как класс появились позже «новых русских», но — во всяком случае в анекдотах — уже давно их перещеголяли по масштабам «швыряния» денег. Номенклатура показателей классовой принадлежности стандартная: отпуск на Мальдивах и в Сен-Тропе, звезды мирового класса на дне рождения чада, которое обучается в лучших вузах России, Европы и США (а в последнее время и Китая), и, конечно, движимое и недвижимое имущество. Эта новая «денежная» элита наряду с иностранными инвесторами и государством стала «двигателем» строительного бума. Одновременно с бурным строительством с 2002 года начался стремительный рост цен на жилье. Средняя цена квадратного метра в центре Алма-Аты за семь лет возросла — даже с учетом девальвации — чуть ли не в 20 раз (250 долларов США за квадратный метр в 2002 году к середине 2007 года превратились почти в 3600 долларов).

Значительная часть этих долларов — собственные нефтяные, но программу государственного строительства энергично поддержали и местные банки, а еще энергичнее — банки зарубежные. Плюс частный капитал… «Новые казахи» как класс появились позже «новых русских», но — во всяком случае в анекдотах — уже давно их перещеголяли по масштабам «швыряния» денег. Номенклатура показателей классовой принадлежности стандартная: отпуск на Мальдивах и в Сен-Тропе, звезды мирового класса на дне рождения чада, которое обучается в лучших вузах России, Европы и США (а в последнее время и Китая), и, конечно, движимое и недвижимое имущество. Эта новая «денежная» элита наряду с иностранными инвесторами и государством стала «двигателем» строительного бума. Одновременно с бурным строительством с 2002 года начался стремительный рост цен на жилье. Средняя цена квадратного метра в центре Алма-Аты за семь лет возросла — даже с учетом девальвации — чуть ли не в 20 раз (250 долларов США за квадратный метр в 2002 году к середине 2007 года превратились почти в 3600 долларов). Подобная картина наблюдалась и в Астане, и в Атырау. Эйфория длилась недолго — становилось очевидным, что такое масштабное строительство было бы рентабельно только в том случае, если бы в Алма-Ату и Астану стали срочно съезжаться, например, японские пенсионеры на постоянное жительство, причем массово. А для худосочной прослойки среднего класса цены на жилье стали «неподъемными». Кроме того, 90% деятельности застройщиков финансировалось за счет кредитных средств, и кризис международных долговых рынков немедленно сказался в Казахстане: многие компании просто прекратили работу, так и не сумев продать «настроенное»… Пока что правительство выделяет застройщикам средства на «доделку» незаконченных объектов, скупает пустующие «многоэтажки» и не поддается панике — давно известно, что за всяким бумом следует спад.

Подобная картина наблюдалась и в Астане, и в Атырау. Эйфория длилась недолго — становилось очевидным, что такое масштабное строительство было бы рентабельно только в том случае, если бы в Алма-Ату и Астану стали срочно съезжаться, например, японские пенсионеры на постоянное жительство, причем массово. А для худосочной прослойки среднего класса цены на жилье стали «неподъемными». Кроме того, 90% деятельности застройщиков финансировалось за счет кредитных средств, и кризис международных долговых рынков немедленно сказался в Казахстане: многие компании просто прекратили работу, так и не сумев продать «настроенное»… Пока что правительство выделяет застройщикам средства на «доделку» незаконченных объектов, скупает пустующие «многоэтажки» и не поддается панике — давно известно, что за всяким бумом следует спад.

Столичные «штучки»

Казахи — народ кочевой, непоседливый, поэтому они легко и довольно часто меняют свою «ставку». Только в ХХ веке столицами Степи были Кзыл-Орда и Алма-Ата, а в конце века, в 1997 году, главным городом страны стала Астана. До этого она была известна как Кара-Откель, Акмолинск, Целиноград, Акмола… Последнее название — в переводе «белая могила» — показалось мрачноватым, поэтому столице дали другое незатейливое имя — Столица. По-казахски — Астана.

До этого она была известна как Кара-Откель, Акмолинск, Целиноград, Акмола… Последнее название — в переводе «белая могила» — показалось мрачноватым, поэтому столице дали другое незатейливое имя — Столица. По-казахски — Астана.

Как это часто бывает, между жителями старой и новой столиц наблюдается определенное соперничество. Алмаатинцы гордятся своей культурой и в жителях столицы видят чиновных выскочек, астанинцы же любуются своей «уникальной» архитектурой и свысока поглядывают на «пеструю» Алма-Ату.

Еще совсем недавно Акмола, расположенная в болотистой местности на берегах реки Ишим, была заурядным провинциальным городом, который если чем и славился, то жуткими морозами. Сегодняшняя Астана уже успела прославиться необычной застройкой: город, особенно Левобережье, бурно растет и меняется буквально на глазах. Очень разные столичные новостройки — будь то колоссальное сооружение Астана-Байтерек, небоскреб Транспорт Тауэр или Дворец мира и согласия, выполненный в виде стеклянной пирамиды — объединены одной задачей: создать образ города будущего.

Новый облик официальной казахской столицы вызывает немало пересудов и жарких споров. Некоторые прочитывают в основных сооружениях явные масонские символы, кто-то склонен усматривать в плане города и построек суфийские идеи. Необычные архитектурные формы только способствуют появлению разных трактовок. Монумент Байтерек, например, лишь отдаленно напоминает дерево («байтерек» — по-казахски «тополь»): металлический «ствол» поддерживает огромный шар диаметром 22 метра и весом в 300 тонн из стекла «хамелеон», меняющего цвет в зависимости от солнечного света.

Адепты «масонской теории» видят в нем дуальный символ фаллического начала и яйца — источника жизни, а «суфии» — мифическое Древо Мира, которое растет в самом центре Земли и на нем птица счастья Самрук свивает свое гнездо и высиживает яйца.

Притчей во языцех стал Дворец мира и согласия — огромная пирамида, спроектированная «поэтом хайтека» сэром Норманом Фостером и вмещающая помимо Музея национальной культуры и Университета цивилизаций места для молений представителей 32 религиозных конфессий. В суфийском толковании пирамида — это мистический мост, по которому духи правителей из земного мира переходили в небесный. Ее стороны олицетворяют земные стихии — землю, воду, воздух и огонь. В масонском прочтении — это мистический Пуп Земли: идеальная пирамида, грани которой по основанию и высоте равны между собой (60 метров) и идентичны углам пирамиды в 60 градусов, причем если сложить все эти цифры, то получится некое магическое число.

В суфийском толковании пирамида — это мистический мост, по которому духи правителей из земного мира переходили в небесный. Ее стороны олицетворяют земные стихии — землю, воду, воздух и огонь. В масонском прочтении — это мистический Пуп Земли: идеальная пирамида, грани которой по основанию и высоте равны между собой (60 метров) и идентичны углам пирамиды в 60 градусов, причем если сложить все эти цифры, то получится некое магическое число.

Примечательно, что единой официальной версии не существует — рекламный проспект, который я взял на входе во Дворец, вносит еще большую путаницу: «В этом здании можно увидеть многое из символики иллюминатов, о которых упоминается в популярных в последнее время книгах американского писателя Дэна Брауна — «Код да Винчи» и «Ангелы и демоны».

Сами астанинцы, которые не уступают жителям прежней столицы по части остроумных прозваний, давно окрестили новостройки по-своему: Байтерек — «чупа-чупсом», а самое высокое в СНГ офисное здание Транспорт Тауэр — «зажигалкой»… Для себя я давно решил: неважно, кто прав, пусть только Казахстан благодаря переносу своей столицы и ее многозначной планировке станет преуспевающим государством.

К тому же Астана вполне заслуживает того, чтобы быть «локомотивом» молодой казахской государственности: именно здесь, по свидетельству знаменитой иранистки Мэри Бойс, родился пророк Заратустра, арий из рода Спитама. А недалеко от столицы профессор Челябинского университета Геннадий Зданович открыл древнейшую и таинственную цивилизацию Аркаим, сравнимую с Шумером. Да и вообще самым, пожалуй, очевидным в символике Астаны является факт географический — она расположена точно в центре Евразийского континента.

В новой столице евразийская идея чрезвычайно популярна — сам градостроительный план объединил Запад и Восток: проектировать новую часть города пригласили японского архитектора Ахиру Куракаву, а Дворец мира и согласия — англичан: архитектора Нормана Фостера и художника Брайана Кларка. Идея эта в казахской столице вполне оправдана: в мире существуют только три государства, которые географически находятся и в Азии и в Европе. Это Турция, Россия и Казахстан.

«Русский вопрос»

С начала XX века царское правительство стало переселять в Степь большое количество безземельных русских и украинских крестьян, которым отдавались лучшие земли. Переселение продолжалось и в советское время, пик его пришелся на годы освоения целины. В результате этого стала быстро меняться демографическая картина Степи вплоть до того, что казахи — уже с 1939 года — стали национальным меньшинством у себя на родине:

Переселение продолжалось и в советское время, пик его пришелся на годы освоения целины. В результате этого стала быстро меняться демографическая картина Степи вплоть до того, что казахи — уже с 1939 года — стали национальным меньшинством у себя на родине:

| Этносы | годы | |||||

| 1926 | 1939 | 1970 | 1989 | 1999 | 2007 | |

| казахи | 58,5 | 37,8 | 32,5 | 39,7 | 53,4 | 58,0 |

| русские | 20,6 | 40,0 | 42,4 | 37,8 | 30,0 | 26,0 |

В 1989 году в Казахстане проживали 6 миллионов 230 тысяч русских. С распадом Советского Союза и получением Казахстаном независимости в 1990-е годы около полутора миллионов этнических русских уехали в Россию. Причины были разные: желание жить на исторической родине, более высокий уровень образования для молодежи, а самое главное — социально-экономические проблемы в молодой Казахстанской республике, которые были очень остры в середине 1990-х годов. Некоторые опасались усиления местного национализма, но этот фактор не имел существенного значения. В настоящее время взаимоотношения казахов и русских в основном ровные и благожелательные. Роль русского языка в республике, имеющего статус официального, как была ведущей, таковой и остается. Практически все население, независимо от национальности, говорит на нем, кстати и в парламенте он доминирует. Некоторые российские деятели культуры, посещающие Казахстан, уверяют, что русский язык здесь чище, чем в самой России. Проблема не столько с русским, сколько с казахским языком, который теперь вынужден конкурировать не только с «великим и могучим» русским, но и с вездесущим английским. Количество русских в государственных структурах заметно сократилось, но в бизнесе и производстве их позиции очень прочны.

Некоторые опасались усиления местного национализма, но этот фактор не имел существенного значения. В настоящее время взаимоотношения казахов и русских в основном ровные и благожелательные. Роль русского языка в республике, имеющего статус официального, как была ведущей, таковой и остается. Практически все население, независимо от национальности, говорит на нем, кстати и в парламенте он доминирует. Некоторые российские деятели культуры, посещающие Казахстан, уверяют, что русский язык здесь чище, чем в самой России. Проблема не столько с русским, сколько с казахским языком, который теперь вынужден конкурировать не только с «великим и могучим» русским, но и с вездесущим английским. Количество русских в государственных структурах заметно сократилось, но в бизнесе и производстве их позиции очень прочны.

Между Европой и Азией

Нагляднее всего евразийскую идею демонстрирует астанинский этномемориальный комплекс «Карта Казахстана — Атамекен». Вся страна — 14 областей и 2 города республиканского значения, природно-климатические зоны и ландшафты, памятники культуры и градостроительные ансамбли — в масштабе 1:16 000 уместилась на площади 1,7 гектара. Я брожу по этому миниатюрному Казахстану и размышляю о его месте в мире.

Я брожу по этому миниатюрному Казахстану и размышляю о его месте в мире.

Многовекторную политику Степи определяет ее географическое положение — между Россией, Китаем и мусульманским Югом. Естественно, важную роль играют и США, «нависающие» над всем миром. В соответствии с этим в Казахстане бытует афоризм: «Россия — это наше прошлое, от которого мы еще недалеко ушли, США — не очень прочно утвердившееся настоящее, Китай — отдаленное, но неизбежное будущее».

Население тоже по-своему настроено «многовекторно»: большая часть взрослых ориентируется на Россию, продвинутая молодежь — на Запад, значительная часть верующих — на мусульманский Юг, а большинство торгующих бизнесменов — на Китай. Образно говоря, у среднего казахстанца российская душа, западные мозги, мусульманские обычаи, китайское одеяние и… степные иллюзии.

Больше всего общего у Казахстана, конечно, с Россией. Обе страны — два типично евразийских государства, обе — долгое время были частью одних и тех же империй — Монгольской и Российской (включая ее советскую разновидность), обе расположены на колоссальных территориях и по площади занимают соответственно первое и девятое места в мире. И там и там — в разных пропорциях — доминируют христианское православие и ислам суннитского толка, восточные славяне и западные тюрки, русский и тюркский языки.

И там и там — в разных пропорциях — доминируют христианское православие и ислам суннитского толка, восточные славяне и западные тюрки, русский и тюркский языки.

Кстати, языковая политика Казахстана пытается учесть «евразийский фактор»: в сфере государственного управления казахский и русский языки коофициальны. Например, протоколы заседаний Мажелиса — нижней палаты парламента — ведутся на двух языках. Кроме того, чтобы реализовать президентскую программу: войти в сжатые сроки в число 50 наиболее развитых стран мира, казахам, по мнению Назарбаева, нужно знание английского языка. Провозглашен даже принцип триединства этих языков, хотя это, конечно, в будущем…

Пока же страна делает первые шаги на международной арене: парламентарии Европейского союза охотно приезжают делиться опытом с казахстанскими депутатами, республика с гордостью презентует миру свою модель межэтнического и межконфессионального согласия, принимая у себя съезды мировых и традиционных религий, а безусловным успехом политических реформ страны стало избрание Казахстана на должность председателя ОБСЕ в 2010 году. И уже сейчас все европейские болельщики знают, что казахстанские футболисты участвуют в играх кубка УЕФА. Правда, выступают они неудачно, поэтому европейские команды, которые попадают с ними в одну группу, всегда им рады.

И уже сейчас все европейские болельщики знают, что казахстанские футболисты участвуют в играх кубка УЕФА. Правда, выступают они неудачно, поэтому европейские команды, которые попадают с ними в одну группу, всегда им рады.

…За считанные минуты я обошел игрушечный Казахстан — из европейской части в азиатскую и обратно. До города Атырау — последнего пункта нашего путешествия — в здешнем масштабе несколько десятков метров, в реальности — более полутора тысяч километров, которые мы преодолеем на самолете.

Великое переселение народов

Перед Второй мировой войной и в ходе войны Иосиф Сталин из-за возможной «политической неблагонадежности» депортировал многие народы из разных концов Советского Союза в Казахстан. Первое постановление Совета народных комиссаров СССР по этому поводу под грифом «совершенно секретно» вышло 28 апреля 1936 года, оно называлось: «О выселении из УССР и хозяйственном устройстве в Карагандинской области Казахской АССР 150 тысяч польских и немецких хозяйств». Это было только начало, позже подобная же судьба ожидала многие другие народы. На 1 января 1953 года (за три месяца до смерти Сталина) в Казахстане находились 974 900 спецпоселенцев: 448 626 немцев, 244 674 чеченца, 80 444 ингуша, около 96 000 корейцев, 37 114 греков, 35 960 поляков, 32 619 человек из Грузии, 6560 — из Крыма и других. Среди депортированных оказались и представители древнейшего народа — ассирийцев, числом около 400 человек. После распада СССР поселенцы стали разъезжаться: из миллиона депортированных из Поволжья немцев большинство вернулось в Германию (в Казахстане на данный момент осталось 222 000 человек). Греки, «свезенные» из Крыма и Краснодарского края, начали уезжать еще в 1960-е годы: кто в Краснодар, кто на родину предков — в Грецию. К 1989 году их численность в Казахстане составляла 46 746 человек, в годы независимости примерно половина из них уехала.

Это было только начало, позже подобная же судьба ожидала многие другие народы. На 1 января 1953 года (за три месяца до смерти Сталина) в Казахстане находились 974 900 спецпоселенцев: 448 626 немцев, 244 674 чеченца, 80 444 ингуша, около 96 000 корейцев, 37 114 греков, 35 960 поляков, 32 619 человек из Грузии, 6560 — из Крыма и других. Среди депортированных оказались и представители древнейшего народа — ассирийцев, числом около 400 человек. После распада СССР поселенцы стали разъезжаться: из миллиона депортированных из Поволжья немцев большинство вернулось в Германию (в Казахстане на данный момент осталось 222 000 человек). Греки, «свезенные» из Крыма и Краснодарского края, начали уезжать еще в 1960-е годы: кто в Краснодар, кто на родину предков — в Грецию. К 1989 году их численность в Казахстане составляла 46 746 человек, в годы независимости примерно половина из них уехала.

Непокорный Запад

Астана задала импульс нашему визиту, и первое место, куда мы отправляемся в Атырау — это мост через реку Урал, где одним шагом можно перейти из Азии в Европу и наоборот. Именно за счет части территории Атырауской и Уральской областей Казахстан формально относится к Европе. И именно здесь сложился уникальный религиозный симбиоз, которым так гордится современный Казахстан, но обо всем по порядку.

Именно за счет части территории Атырауской и Уральской областей Казахстан формально относится к Европе. И именно здесь сложился уникальный религиозный симбиоз, которым так гордится современный Казахстан, но обо всем по порядку.

Атырау расположен на крайнем западе республики, известном своими буйными ветрами. Город возник на берегу реки Урал в 1640 году как рыбацкий поселок и поначалу назывался Гурьев, по имени основавшего его русского купца Михаила Гурьева. Казахское название Атырау переводится как «дельта» — это сейчас Каспийское море ушло на два десятка километров, а раньше город находился практически на берегу.

Эти места упоминали еще древнегреческие сказители, и некоторые из них говорили, что здесь жила известнейшая из нереид — Фетида, мать гомеровского героя Ахилла, и обитали знаменитые воительницы — амазонки. Тут возник и превратился в огромную империю таинственный Хазарский каганат, где тюрки, предки казахов, исповедовали одновременно три религии — иудаизм, христианство и ислам.

Это, между прочим, единственный в истории случай, когда евреи — «избранный народ» — пустили в лоно своей религии другой этнос. Израильский ученый Давид Буянер писал по этому поводу: «Обращение хазар в иудаизм — явление уникальное в средневековой истории, так как принятие целым этносом иудаизма в отличие от принятия мировых религий означает отказ от своей этнической сущности в пользу еврейской». Есть и другая точка зрения: местные тюрки вовсе не собирались отказываться от своей этнической принадлежности, просто они, движимые воистину экуменическим стремлением, попытались объединить все три аврамические религии. Возможно, это была наивная попытка, но она достойна пристального изучения.

И опять я невольно связываю «хазарский феномен» с кочевым прошлым Степи и вспоминаю рассуждения известного казахстанского культуролога Мурата Аузова: «В середине первого тысячелетия до нашей эры, в эпоху, называемую эрой пророков или, по Ясперсу, осевым временем, в разных частях света зарождаются великие учения и мировые религии. И именно номады становятся связующим элементом между этими духовными очагами мировой цивилизации. Никто не говорит, что они несли только благо обновления, кочевники были завоевателями, но объективно процесс объединения человечества начался с появления этой новой динамичной силы, и она произвела качественный переворот в Истории. Так диалог Человека с Большим пространством совпал с универсализацией Духа…»

И именно номады становятся связующим элементом между этими духовными очагами мировой цивилизации. Никто не говорит, что они несли только благо обновления, кочевники были завоевателями, но объективно процесс объединения человечества начался с появления этой новой динамичной силы, и она произвела качественный переворот в Истории. Так диалог Человека с Большим пространством совпал с универсализацией Духа…»

Казахский запад богат харизматическими героями кочевья. Один из них, хан Младшего жуза Абулхаир — инициатор присоединения Степи к России, которое постепенно началось в октябре 1731 года. В советское время его воспевали в Казахстане примерно так же, как Богдана Хмельницкого на Украине. В первые годы независимости некоторые историки начали намекать на то, что из-за него Степь потеряла самостоятельность и надо бы этого «героя» развенчать… Но тогда, в самый трудный период для казахского народа, хан Абулхаир поступил разумно. В начале XVIII века на Казахское ханство со всех сторон обрушились многочисленные враги и главные среди них — джунгары — западные монголы. Речь шла о выживании нации.

Речь шла о выживании нации.

В 1726 году представителями всех племен Абулхаир был провозглашен Главнокомандующим казахского ополчения. И в 1729 году в решающей битве при Аныракае он разбил джунгарские войска, и началось освобождение территорий, занятых ими. Казалось, после такой трудной победы все жузы должны были объединиться, но, увы, междоусобицы беспечных казахов не прекратились, и в таких условиях хан Абулхаир принял непростое и судьбоносное решение — о присоединении к могучему соседу: Степь надолго связала свою судьбу с Россией.

Новый подход к собственной истории в годы независимости изменил оценку многих событий «давно ушедших лет». В частности, конфликта двух знаковых персонажей первой половины XIX века: хана Джангира — правителя декоративной Букеевской орды в междуречье Волги и Урала — и старшины Махамбета Утемисова. Канва известна: храбрый воин и пламенный акын Махамбет поднял восстание против царской власти и ее ставленника Джангира и погиб.

В советские времена все местные мастера пера воспевали Махамбета и бичевали царское правительство, а Джангира выставляли тираном. Советские идеологи поддерживали эту линию, не понимая того, что под царизмом казахские патриоты подразумевали любую центральную власть… После пересмотра истории образ Махамбета сохранился, но говорить о нем стали меньше, а о Джангире — больше, причем последний превратился в просвещенного и самоотверженного правителя. Хан не забывал о собственном благе и благе родственников, но вместе с тем строил школы, направлял в российские университеты талантливую казахскую молодежь и поддерживал культуру. И сейчас конфронтация Джангира и Махамбета предстает как трагический конфликт между двумя патриотами, обусловленный взаимным непониманием и тяжкой средой.

Советские идеологи поддерживали эту линию, не понимая того, что под царизмом казахские патриоты подразумевали любую центральную власть… После пересмотра истории образ Махамбета сохранился, но говорить о нем стали меньше, а о Джангире — больше, причем последний превратился в просвещенного и самоотверженного правителя. Хан не забывал о собственном благе и благе родственников, но вместе с тем строил школы, направлял в российские университеты талантливую казахскую молодежь и поддерживал культуру. И сейчас конфронтация Джангира и Махамбета предстает как трагический конфликт между двумя патриотами, обусловленный взаимным непониманием и тяжкой средой.

В целом Казахский запад славен своей непокорностью, здесь постоянно наблюдались выступления против царизма, и вплоть до 1930-х годов на Мангышлаке существовала Адайская вольница (Адай — одно из племен Младшего жуза), не признававшая советскую власть.

Черное золото Казахстана