Кирилл и Мефодий | Читать статьи по истории РФ для школьников и студентов

СВЯТЫЕ КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ

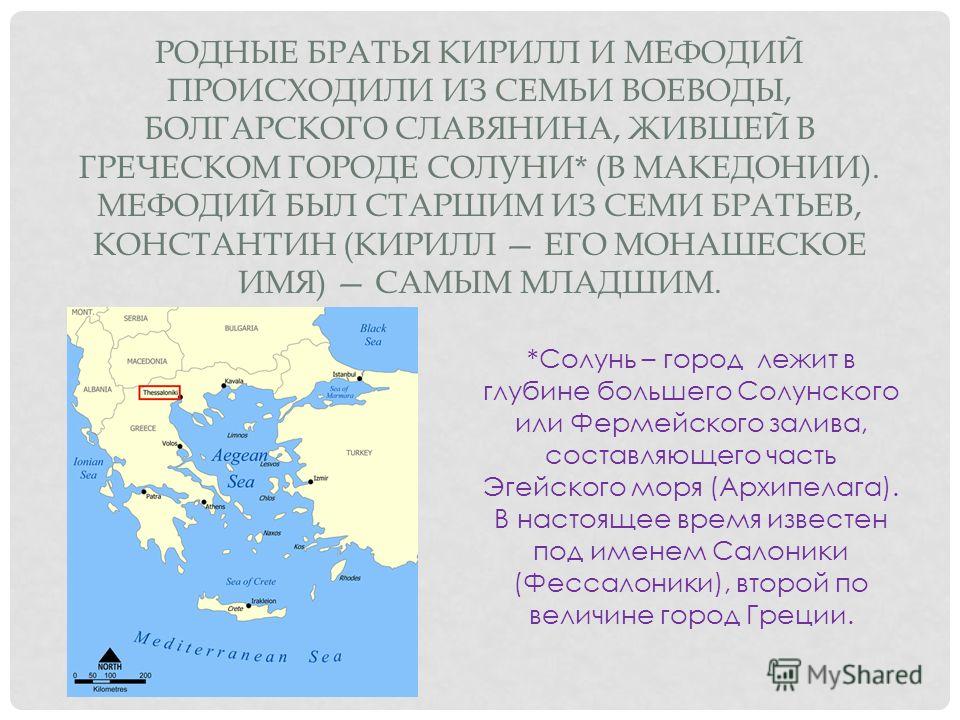

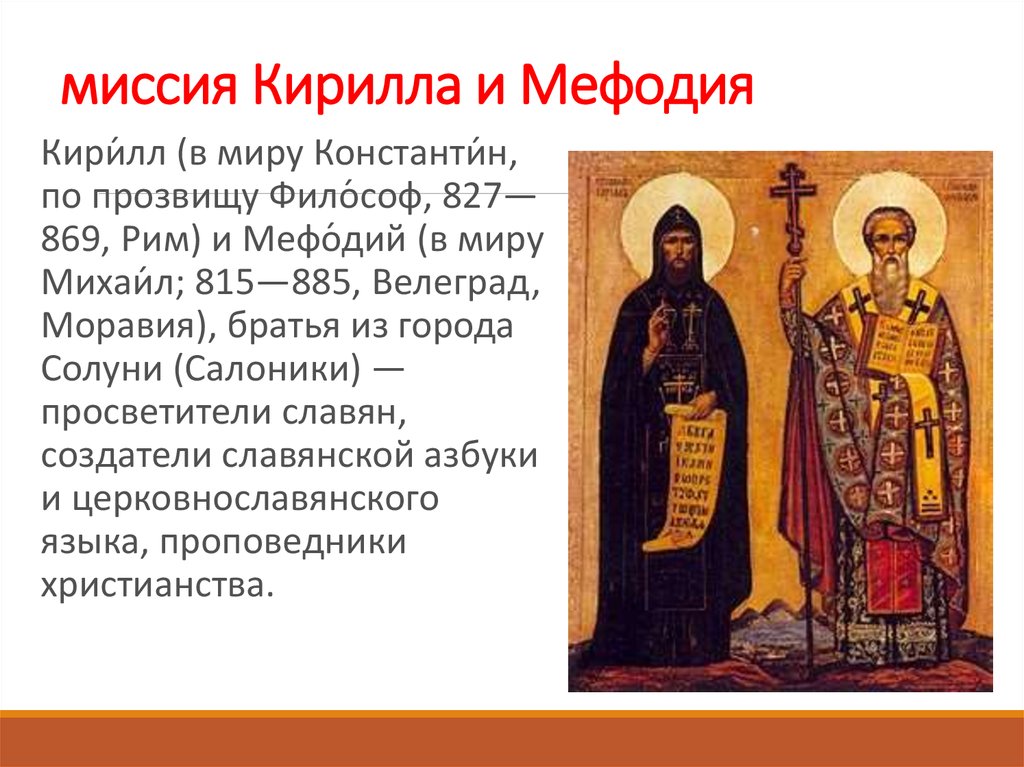

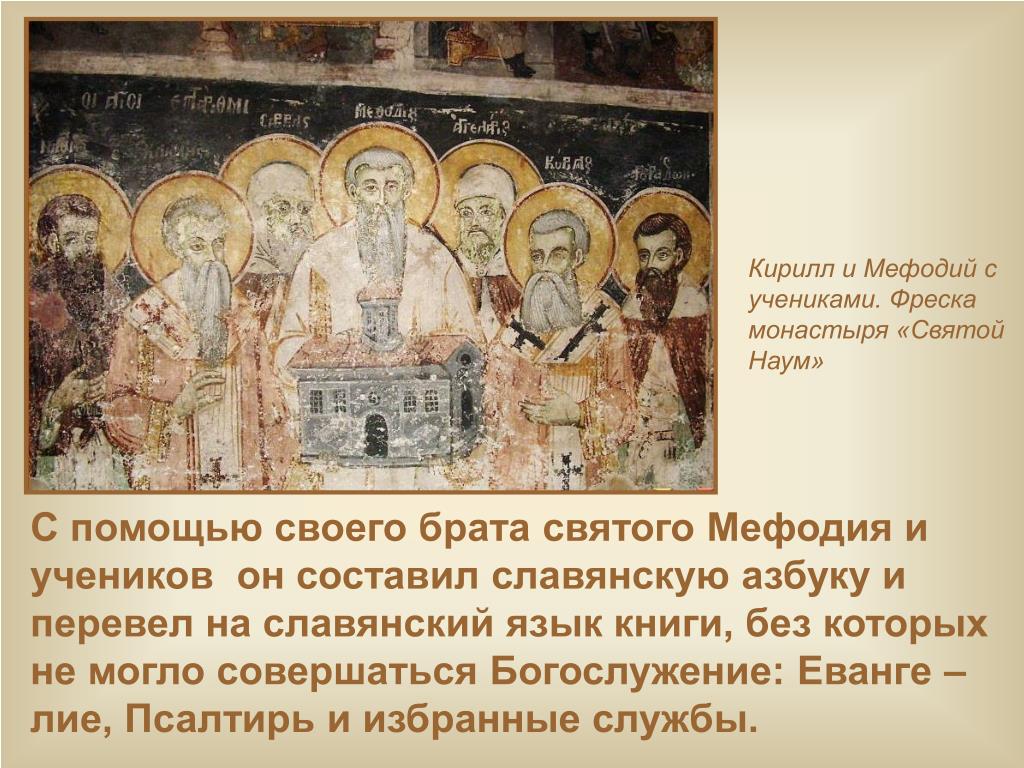

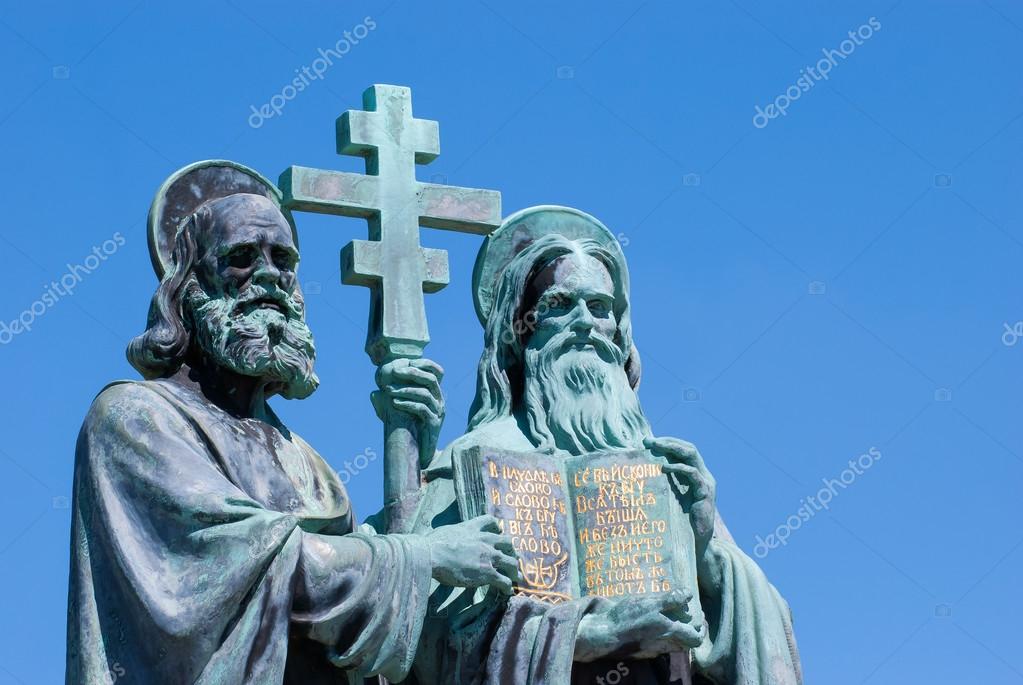

Кирилл и Мефодий — святые, равноапостольные, славянские просветители, создатели славянской азбуки, проповедники христианства, первые переводчики богослужебных книг с греческого на славянский язык. Кирилл родился около 827 г., умер 14 февраля 869 г. До принятия монашества в начале 869 г. носил имя Константин. Его старший брат Мефодий родился около 820 г., умер 6 апреля 885 г. Родом оба брата были из г. Фессалоники (Солунь), отец их был военачальником. В 863 г. Кирилл и Мефодий были направлены византийским императором в Моравию в целях проповеди христианства на славянском языке и оказания помощи моравскому князю Ростиславу в борьбе против немецких князей. Перед отъездом Кирилл создал славянскую азбуку и с помощью Мефодия перевел с греческого на славянский язык несколько богослужебных книг: избранные чтения из Евангелия, апостольские послания. Псалтирь и др. В науке нет единого мнения по вопросу о том, какую азбуку создал Кирилл — глаголицу или кириллицу, однако первое предположение более вероятно. В 866 или 867 г. Кирилл и Мефодий по вызову римского папы Николая I направились в Рим, по дороге побывали в Блатенском княжестве в Паннонии, где также распространяли славянскую грамоту и вводили богослужение на славянском языке. После приезда в Рим Кирилл тяжело заболел и умер. Мефодий был посвящен в сан архиепископа Моравии и Паннонии и в 870 г. возвратился из Рима в Паннонию. В середине 884 г. Мефодий вернулся в Моравию и занимался переводом Библии на славянский язык. Своей деятельностью Кирилл и Мефодий заложили основу славянской письменности и литературы. Эта деятельность была продолжена в южнославянских странах их учениками, изгнанными из Моравии в 886 г. и перебравшимися в Болгарию.

В 866 или 867 г. Кирилл и Мефодий по вызову римского папы Николая I направились в Рим, по дороге побывали в Блатенском княжестве в Паннонии, где также распространяли славянскую грамоту и вводили богослужение на славянском языке. После приезда в Рим Кирилл тяжело заболел и умер. Мефодий был посвящен в сан архиепископа Моравии и Паннонии и в 870 г. возвратился из Рима в Паннонию. В середине 884 г. Мефодий вернулся в Моравию и занимался переводом Библии на славянский язык. Своей деятельностью Кирилл и Мефодий заложили основу славянской письменности и литературы. Эта деятельность была продолжена в южнославянских странах их учениками, изгнанными из Моравии в 886 г. и перебравшимися в Болгарию.

Византийский словарь

КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ — ПРОСВЕТИТЕЛИ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

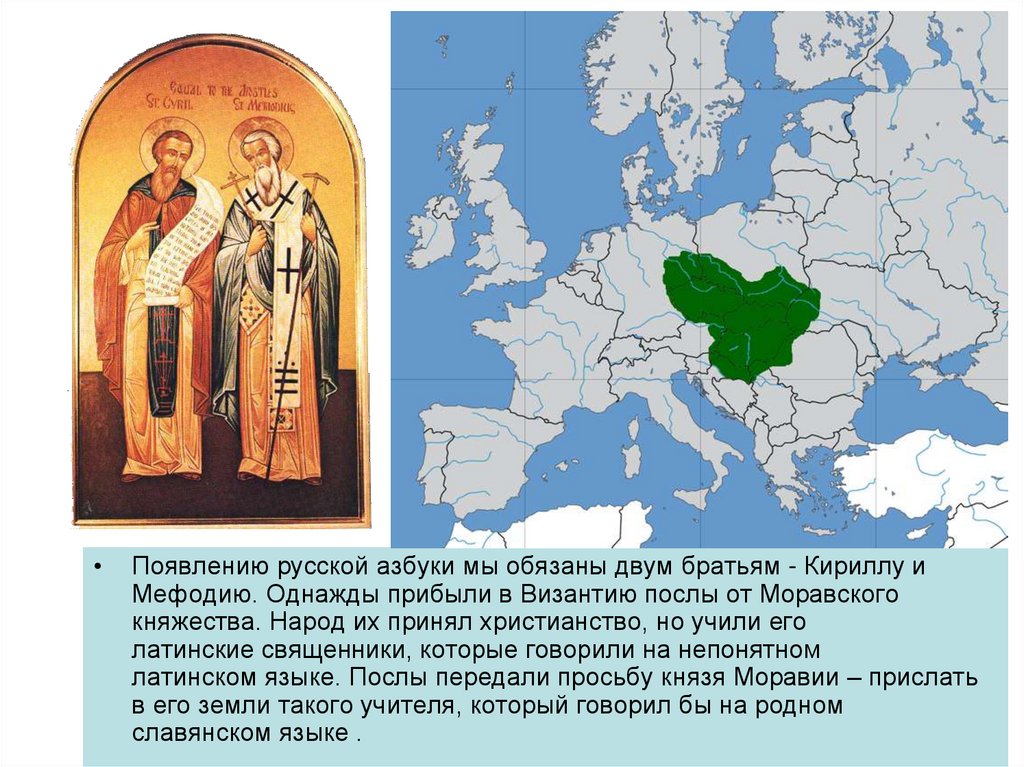

В 863 году в Византию к императору Михаилу III прибыли послы из Великой Моравии от князя Ростислава с просьбой прислать к ним епископа и человека, который бы смог разъяснить христианскую веру на славянском языке. Моравский князь Ростислав стремился к независимости славянской церкви и с подобной просьбой уже обращался в Рим, но получил отказ. Михаил III и Фотий так же, как и в Риме, отнеслись к просьбе Ростислава формально и, отправив в Моравию миссионеров, не рукоположили ни одного из них в епископы. Таким образом, Константин, Мефодий и их приближенные могли вести лишь просветительскую деятельность, но не имели права сами рукополагать своих учеников в священнические и дьяконские саны. Эта миссия не могла увенчаться успехом и иметь большого значения, если бы Константин не привез мораванам в совершенстве разработанную и удобную для передачи славянской речи азбуку, а также перевод на славянский язык основных богослужебных книг. Безусловно, язык привезенных братьями переводов фонетически и морфологически отличался от живого разговорного языка, на котором говорили мораване, но язык богослужебных книг изначально был воспринят как письменный, книжный, сакральный, язык-образец. Он был значительно понятнее латыни, а некая непохожесть на язык, использующийся в быту, придавала ему величия.

Моравский князь Ростислав стремился к независимости славянской церкви и с подобной просьбой уже обращался в Рим, но получил отказ. Михаил III и Фотий так же, как и в Риме, отнеслись к просьбе Ростислава формально и, отправив в Моравию миссионеров, не рукоположили ни одного из них в епископы. Таким образом, Константин, Мефодий и их приближенные могли вести лишь просветительскую деятельность, но не имели права сами рукополагать своих учеников в священнические и дьяконские саны. Эта миссия не могла увенчаться успехом и иметь большого значения, если бы Константин не привез мораванам в совершенстве разработанную и удобную для передачи славянской речи азбуку, а также перевод на славянский язык основных богослужебных книг. Безусловно, язык привезенных братьями переводов фонетически и морфологически отличался от живого разговорного языка, на котором говорили мораване, но язык богослужебных книг изначально был воспринят как письменный, книжный, сакральный, язык-образец. Он был значительно понятнее латыни, а некая непохожесть на язык, использующийся в быту, придавала ему величия.

Константин и Мефодий на богослужениях читали Евангелие по-славянски, и народ потянулся к братьям и к христианству. Константин и Мефодий усердно обучали учеников славянской азбуке, богослужению, продолжали переводческую деятельность. Церкви, где служба велась на латинском языке, пустели, римско-католическое священство теряло в Моравии влияние и доходы. Поскольку Константин был простым священником, а Мефодий — монахом, они не имели права сами ставить своих учеников на церковные должности. Чтобы решить проблему, братья должны были отправиться в Византию или Рим.

В Риме Константин передал мощи св. Климента только что рукоположенному папе Адриану II, поэтому тот принял Константина и Мефодия очень торжественно, с почетом, принял под свою опеку богослужение на славянском языке, распорядился положить славянские книги в одном из римских храмов и совершить над ними богослужение. Папа рукоположил Мефодия в священники, а его учеников — в пресвитеры и диаконы, а в послании князьям Ростиславу и Коцелу узаконивает славянский перевод Священного писания и отправление богослужения на славянском языке.

Почти два года братья провели в Риме. Одна из причин этого — все ухудшающееся здоровье Константина. В начале 869 года он принял схиму и новое монашеское имя Кирилл, а 14 февраля скончался. По распоряжению папы Адриана II, Кирилл был погребен в Риме, в храме св. Климента.

После смерти Кирилла папа Адриан рукоположил Мефодия в сан архиепископа Моравии и Паннонии. Вернувшись в Паннонию, Мефодий развернул кипучую деятельность по распространению славянского богослужения и письменности. Однако после смещения Ростислава у Мефодия не осталось сильной политической поддержки. В 871 году немецкие власти арестовали Мефодия и устроили над ним суд, обвиняя архиепископа в том, что он вторгся во владения баварского духовенства. Мефодий был заключен в монастырь в Швабии (Германия), где и провел два с половиной года. Лишь благодаря прямому вмешательству папы Иоанна VIII, сменившего скончавшегося Адриана II, в 873 году Мефодий был освобожден и восстановлен во всех правах, но славянское богослужение стало не основным, а лишь дополнительным: служба велась на латинском языке, а проповеди могли произноситься на славянском.

После смерти Мефодия противники славянского богослужения в Моравии активизировались, а само богослужение, державшееся на авторитете Мефодия, сначала притесняется, а затем полностью затухает. Часть учеников бежало на юг, часть была продана в Венеции в рабство, часть убита. Ближайших учеников Мефодия Горазда, Климента, Наума, Ангеллария и Лаврентия, заточив в железо, держали в темнице, а затем изгнали из страны. Сочинения и переводы Константина и Мефодия были уничтожены. Именно этим объясняется то, что до наших дней не сохранилось их произведений, хотя сведений об их творчестве достаточно много. В 890 году папа Стефан VI предал славянские книги и славянское богослужение анафеме, окончательно запретив его.

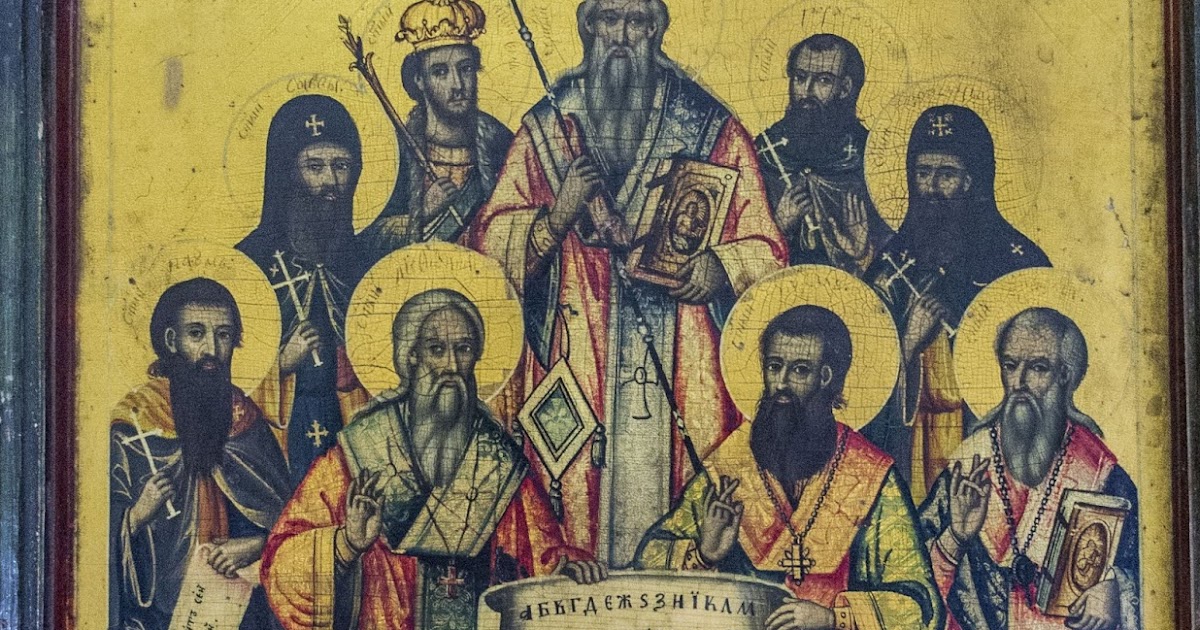

Дело, начатое Константином и Мефодием, было все-таки продолжено его учениками. Климент, Наум и Ангелларий поселились в Болгарии и явились основоположниками болгарской литературы. Православный князь Борис-Михаил, друг Мефодия, оказал поддержку его ученикам. Новый центр славянской письменности возникает в Охриде (территория современной Македонии). Однако Болгария находится под сильным культурным влиянием Византии, и один из учеников Константина (вероятнее всего, Климент) создает письменность, подобную греческому письму. Происходит это в конце IX — начале Х века, во время правления царя Симеона. Именно эта система получает название кириллицы в память о человеке, который впервые предпринял попытку создания азбуки, пригодной для записи славянской речи.

Однако Болгария находится под сильным культурным влиянием Византии, и один из учеников Константина (вероятнее всего, Климент) создает письменность, подобную греческому письму. Происходит это в конце IX — начале Х века, во время правления царя Симеона. Именно эта система получает название кириллицы в память о человеке, который впервые предпринял попытку создания азбуки, пригодной для записи славянской речи.

Просветительская деятельность Кирилла и Мефодия

ВОПРОС О САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СЛАВЯНСКИХ АЗБУК

Вопрос о самостоятельности славянских азбук вызван самим характером очертаний букв кириллицы и глаголицы, их источниками. Что же представляли собой славянские азбуки – новую письменную систему или лишь разновидность греко-византийского письма? При решении этого вопроса необходимо учитывать следующие факторы:

В истории письма не было ни одной буквенно-звуковой системы, которая бы возникла совершенно самостоятельно, без влияния предшествующих систем письма.![]() Так, финикийское письмо возникло на базе древнеегипетского (правда, был изменен принцип письма), древнегреческое – на основе финикийского, латинское, славянское – на базе греческого, французское, немецкое – на базе латыни и т.д.

Так, финикийское письмо возникло на базе древнеегипетского (правда, был изменен принцип письма), древнегреческое – на основе финикийского, латинское, славянское – на базе греческого, французское, немецкое – на базе латыни и т.д.

Следовательно, речь может идти лишь о степени самостоятельности системы письма. При этом гораздо важнее насколько точно видоизмененная и приспособленная исходная письменность соответствует звуковой системе языка, который она намерена обслуживать. Именно в этом отношении создатели славянской письменности проявили огромное филологическое чутье, глубокое понимание фонетики старославянского языка, а также большой графический вкус.

Кирилло-мефодиевистика

ЕДИНСТВЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫЙ ПРАЗДНИК

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 января 1991 г. N 568-1

О ДНЕ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Придавая важное значение культурному и историческому возрождению народов России и учитывая международную практику празднования дня славянских просветителей Кирилла и Мефодия, Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет:

Объявить 24 мая Днем славянской письменности и культуры.

Председатель

Верховного Совета РСФСР

Б.Н.ЕЛЬЦИН

Библиотека нормативно-правовых актов СССР

В 863 году, 1150 лет назад, равноапостольные братья Кирилл и Мефодий начали свою Моравскую миссию по созданию нашей письменности. О ней говорится в главной русской летописи «Повести временных лет»: «И рады были славяне, что услышали о величии Божием на своём языке».

И второй юбилей. В 1863 году, 150 лет назад, Российский Святейший Синод определил: в связи с празднованием тысячелетия Моравской миссии святых равноапостольных братьев установить ежегодное празднование в честь преподобных Мефодия и Кирилла 11 мая (24 по н.ст.).

В 1986 году по инициативе писателей, особенно покойного уже Виталия Маслова, сначала в Мурманске прошёл первый Праздник письменности, а на следующий год его широко отметили в Вологде. Наконец, 30 января 1991 года Президиум Верховного Совета РСФСР принял постановление о ежегодном проведении Дней славянской культуры и письменности. Читателям не надо напоминать, что 24 мая ещё и день тезоименитства Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Читателям не надо напоминать, что 24 мая ещё и день тезоименитства Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Логически представляется, что единственный государственно-церковный праздник России имеет все основания приобрести не только общенациональное звучание, как в Болгарии, но и общеславянское значение.

Русский дом

миссия выполнима – Православный журнал «Фома»

Приблизительное время чтения: 7 мин.

—

100%

+

Код для вставки

Код скопирован

Удивительное дело, как это сегодня, когда народ повально подсел на телесериалы, интеллектуалы обсуждают в соцсетях сюжетные перипетии «Игры престолов», а публика попроще вечера напролет гоняется с очередными полицейскими за лихими злодеями и по двадцать серий ждет благополучного разрешения страданий очередной незадачливой Золушки, еще никто не додумался снять сериал о святых Кирилле и Мефодии. А ведь в их житии есть все для успеха такого проекта — и драма, и интрига, и экшн, и саспенс. А какие могли бы быть декорации!

А ведь в их житии есть все для успеха такого проекта — и драма, и интрига, и экшн, и саспенс. А какие могли бы быть декорации!

Серия первая

Монастырь преподобного Дионисия Олимпийского на горе Олимп. Источник: www.seraphim.grРождение и юность героев в шумных космополитичных многоязыких Фессалониках, втором по величине городе империи. Многодетная семья высокопоставленного чиновника при губернаторе — не то грека, не то болгарина.

Старший сын, Мефодий, используя связи отца, десять лет с успехом делает карьеру, становится губернатором провинции, и вдруг, бросив все, уходит на гору Олимп в монастырь и со временем становится его настоятелем.

Младший, Константин, в столице изучает языки, геометрию, арифметику, астрономию, риторику и философию, отказывается от выгодной женитьбы, принимает священнический сан, становится хранителем патриаршей библиотеки при храме Святой Софии, но, как истинный философ (или поэт? — «если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря»), сбегает из столицы в монастырь у Черного моря.

Серия вторая

Св. Кирилл. Фреска в базилике Святого Климента в Риме, IX векКонстантина чуть не силой возвращают обратно: будущему патриарху Фотию, не знающему ни одного иностранного языка, в его борьбе с иконоборцами и мусульманами нужен соратник-переводчик, а Константин — филолог от Бога: кроме родного греческого, знает славянский, еврейский, латынь, а съездив в халифат, выучит еще арабский и даже сирийский.

Начинаются миссионерские путешествия: первое — ко двору хазарского кагана, где Константин вступает в диспут с имамом и раввином.

Вокруг него собирается группа учеников, с которыми он, вернувшись, отправляется в монастырь к брату и начинает работу над составлением славянской азбуки.

Серия третья

Икона святого Ростислава, Князя Моравского, хранящаяся в храме святителя Николая в КотельникахПока братья-миссионеры молятся и занимаются переводами, политика все сильнее затягивает церковь в свою воронку. Патриарх Фотий — личность сильная, но неоднозначная, чем-то похожий на нашего патриарха Никона — так горячо отстаивает каноническую чистоту православия, что то и дело жестоко ссорится римскими епископами. Папа Иоанн VIII даже предает его анафеме. Мало того, патриарх своей непримиримостью то и дело нарушает планы светских правителей, которые то лишают его кафедры, то возвращают на нее.

Папа Иоанн VIII даже предает его анафеме. Мало того, патриарх своей непримиримостью то и дело нарушает планы светских правителей, которые то лишают его кафедры, то возвращают на нее.

Глядя на эту политическую чехарду, князья недавно обращенных в христианство земель, не разбираясь в канонических тонкостях и руководствуясь исключительно собственными политическими интересами, просят прислать им епископов то из Рима, то из Константинополя. Вот и болгарский князь Борис, принявший вместе со своими подданными крещение от константинопольских священников, потом переходит под юрисдикцию Рима.

Зато моравский князь Ростислав, наоборот, просит прислать ему славянских проповедников из Константинополя. И к нему отправляют Константина и Мефодия, благо те уже успели перевести на славянский язык основные богослужебные тексты.

| Читайте также:

Неизвестная миссия Кирилла и Мефодия

Серия четвертая

Универсальная алфавитная система, благодаря которой русские миссионеры будут создавать потом письменность для пермяков, тунгусоа и алеутов, делает миссию братьев суперуспешной — они не только переводят с греческого на славянский церковные книги, но и учат подданных князя на землях, простирающихся вплоть до будущей Карпатской Руси, чтению, письму и богослужению на родном языке.

Больше трех лет проводят братья сначала в Моравии, потом в Болгарии. Как реагируют их успех в Константинополе неизвестно — исторических свидетельств не сохранилось. А вот с Римом все непросто: миссия Константина и Мефодия разворачивается на тех землях, где до этого действовали немецкие миссионеры из соседнего Восточно-Франкского королевства, придерживавшегося принятого в Риме правила вести богослужение только на трех языках — греческом, латинском и еврейском. А тут еще Людовик II Немецкий возобновляет войну с Моравией. Приходится братьям-миссионерам сворачиваться. С собой они берут нескольких учеников-мораван, чтобы их посвятили в священнический сан и они могли бы продолжить начатое дело.

Патриарх Фотий к этому времени низложен, и миссионеры направляются не в Константинополь, а в Рим, куда их призывает сам папа.

Серия пятая

Обретение мощей священномученика Климента, папы Римского близ Херсонеса. Миниатюра из Менология императора Василия IIРим торжественно встречает братьев и принесенную ими святыню — часть мощей папы Климента (их обнаружили еще во время хазарской экспедиции в Крыму, близ Херсонеса). Адриан II одобряет не только славянский перевод Священного Писания, но и славянское богослужение, освящает принесенные братьями славянские книги, разрешает славянам совершить службы в нескольких римских церквях и посвящает Мефодия и трех его учеников в священники. Также благосклонны к братьям и их делу и влиятельные римские прелаты.

Адриан II одобряет не только славянский перевод Священного Писания, но и славянское богослужение, освящает принесенные братьями славянские книги, разрешает славянам совершить службы в нескольких римских церквях и посвящает Мефодия и трех его учеников в священники. Также благосклонны к братьям и их делу и влиятельные римские прелаты.

И все-таки год, проведенный в Риме, становится для них слишком тяжелым испытанием: они видят, как унижают византийских послов, как позорят имя патриарха Фотия, страдают от необходимости общаться с развращенным римским истеблишментом.

Слабый здоровьем Константин заболевает, принимает схиму с именем Кирилл и в 869 году, всего 42-х лет от роду, умирает, взяв с брата обещание продолжить моравскую миссию.

Серия шестая

Иоанн VIII, папа Римский. Роспись ц. Сан-Пьетро а Градо в ПизеКак это нередко бывает в истории, миссия становится картой в сложной политической игре. Сначала Риму выгодно поддержать ее и даже создать отдельную архиепископию (формально возродив старую, с центром в городе Сирмий — севернее современного Белграда). По договоренности между папским престолом и моравскими князьями в августе 869 года на эту кафедру назначают Мефодия.

По договоренности между папским престолом и моравскими князьями в августе 869 года на эту кафедру назначают Мефодия.

Папа Адриан II разрешает ему совершать богослужения на славянском — с условием, что Евангелие и Апостол будут сначала читать по-латыни, а уж потом по-славянски. Но вскоре князь Ростислав попадает в плен к франкам, а в Моравии снова начинают верховодить баварские епископы. Мефодия обвиняют в нарушении иерархических прав на Моравию и приговаривают к тюремному заключению. Три года он проводит в заточении, пока новый папа Иоанн VIII не заставляет баварский епископат его освободить и возвратить в Моравию, которую к тому времени уже отбил у врагов князь Святополк.

Серия седьмая

Св. Мефодий. Фреска. Оптина пустынь. Около 2000 г.Наступает самый спокойный период в жизни Мефодия. Он продолжает заниматься устройством Моравской славянской церкви, которая растет вместе с политическими успехами Святополка: Мефодий даже крестит чешского князя Боривоя (Бориса), его жену Людмилу и одного из польских князей.

Но немецкое духовенство подчиняется ему неохотно, обвиняет его в отступлении от «римского правоверия» и неуважении к князю. Местная знать тоже недолюбливает архиепископа, вечно обличающего ее распущенность. Святополк даже жалуется на него в Рим.

Но папа подтверждает правоверие Мефодия и данное ему разрешение совершать славянское богослужение. Вот только причина его благосклонности, к сожалению, не духовная, а политическая: папа не хочет ссориться с Константинополем, где на патриаршем престоле восстановлен Фотий, теперь уже признанный и Римом — очень уж ему нужна помощь Византии против арабов и немецких Каролингов.

Политика же вынуждает папу дать вельможам разрешение совершать, по их желанию, латинское богослужение и посвятить в епископа в помощь Мефодию главного противника его дела немца Вихинга. Приходится Мефодию искать союзников в Византии.

Серия восьмая

Богослужебный Апостол на церковнославянском языкеВ 881 году Мефодий отправляется в Константинополь, получает поддержку императора Василия I и патриарха Фотия и, возвратившись в Моравию, принимается за перевод на славянский язык полного текста канонических книг Священного Писания (кроме Маккавейских книг), Номоканона патриарха Иоанна Схоластика и Патерика.

Но отношения с князем остаются натянутыми. Не прекращаются и столкновения с Вихингом — незадолго до смерти Мефодий даже отлучает его от церкви, и тот отправляется жаловаться в Рим.

6 апреля 885 года 60-летний Мефодий умирает, благословив своего ученика Горазда продолжить дело их с братом жизни. Но папа Стефан V, пообщавшись с Вихингом, рекомендует князю оставить епископом его и требует, чтобы Горазд явился в Рим.

А тем временем Вихинг и папские легаты при попустительстве Святополка начинают преследовать учеников Кирилла и Мефодия и уничтожать их славянскую церковь. До 200 ее клириков, рукоположенных Мефодием, изгнаны из страны или проданы в рабство в Венецию. И моравский народ не встает на их защиту.

Дело Кирилла и Мефодия гибнет — не только в Моравии, но и вообще у западных славян, примкнувших к германо-романскому миру: папа окончательно запрещает богослужение на славянском языке на своих канонических территориях.

Зато брошенные ими семена обильно проросли у южных славян — хорватов, сербов, болгар, а через них и у русских, соединивших свои судьбы с православной Византией. А перевод на славянский язык Евангелия стал явлением настолько глобальным и значимым, что масштаб его и сейчас, наверное, еще невозможно до конца осознать.

А перевод на славянский язык Евангелия стал явлением настолько глобальным и значимым, что масштаб его и сейчас, наверное, еще невозможно до конца осознать.

Вот только создать единый славянский мир так никому и не удалось. Но мечта об этом осталась.

Неизвестная миссия Кирилла и Мефодия – Православный журнал «Фома»

Приблизительное время чтения: 10 мин.

—

100%

Код для вставки

Код скопирован

24 мая Православная Церковь празднует память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, учителей Словенских, которые считаются создателями славянского алфавита и литературного языка. Многое из истории их жизни и миссии до сих пор остается неизвестным. О святых братьях и о деле всей их жизни мы поговорили с кандидатом исторических наук, ведущим научным сотрудником Отдела истории средних веков Института славяноведения РАН России Анатолием Аркадьевичем Туриловым.

Анатолий Аркадьевич, что конкретно сделали святые Кирилл и Мефодий в деле просвещения славянских народов?

Прежде всего, они создали литературный славянский язык на основе болгарских диалектов, а также славянскую письменность, хотя это была не та азбука, которой пользуемся мы, не современная кириллица. Также они перевели Священное Писание на славянский язык и положили начало как славянскому богослужению, так и славянской литературе.

Что они были за люди? Что-то известно об их характерах, их личностях?

Братья происходили из семьи византийского военного чиновника среднего ранга, жившего в Солуни. Это была достаточно состоятельная и образованная семья. Мефодий был старшим, он был намного старше Кирилла. Кирилл был самым младшим — согласно житию — седьмым ребенком в семье.

По характеру, так как мы можем проследить это по житиям и другим материалам, это были люди достаточно разные.

Кирилл был филологом, как говорится, от Бога. Он прекрасно обучался языкам и любил это занятие. При этом, вероятно, Кирилл знал немало языков. Кроме славянского, он знал еврейский язык; во время одной из поездок познакомился с арабским языком, когда сопровождал в качестве переводчика миссию в халифат. Очевидно, в определённой степени, он знал латынь, и даже сирийский язык. Знание святым Кириллом сирийского языка — это ключ к дальнейшему созданию славянского алфавита. Стоит заметить, что в то время сирийский знали немногие, а это еще раз свидетельствует о его высокой образованности. Исходя из этого, в дальнейшем, святой Кирилл сумел смоделировать из разговорных славянских языков — литературный, потому что, как известно, литературный язык отличается от разговорного — он должен быть нормализован и ориентирован на какой-то образец. Поскольку Кирилл был греком, то ориентация шла на греческий.

Он прекрасно обучался языкам и любил это занятие. При этом, вероятно, Кирилл знал немало языков. Кроме славянского, он знал еврейский язык; во время одной из поездок познакомился с арабским языком, когда сопровождал в качестве переводчика миссию в халифат. Очевидно, в определённой степени, он знал латынь, и даже сирийский язык. Знание святым Кириллом сирийского языка — это ключ к дальнейшему созданию славянского алфавита. Стоит заметить, что в то время сирийский знали немногие, а это еще раз свидетельствует о его высокой образованности. Исходя из этого, в дальнейшем, святой Кирилл сумел смоделировать из разговорных славянских языков — литературный, потому что, как известно, литературный язык отличается от разговорного — он должен быть нормализован и ориентирован на какой-то образец. Поскольку Кирилл был греком, то ориентация шла на греческий.

Мефодий же изначально делал типичную карьеру византийского чиновника. В то время военная и административная служба, в принципе, не различались. Он был назначен управляющим неким округом, который был населен славянами. Очевидно, он показал себя хорошим администратором. Однако, после потери своей семьи, он принял монашеский постриг и поселился в Малой Азии, на южном берегу Мраморного моря. В дальнейшем именно оттуда он начинает сопровождать своего брата. Таким образом, такое сочетание ученого-филолога и администратора было очень удачным и приводило к хорошим результатам.

Он был назначен управляющим неким округом, который был населен славянами. Очевидно, он показал себя хорошим администратором. Однако, после потери своей семьи, он принял монашеский постриг и поселился в Малой Азии, на южном берегу Мраморного моря. В дальнейшем именно оттуда он начинает сопровождать своего брата. Таким образом, такое сочетание ученого-филолога и администратора было очень удачным и приводило к хорошим результатам.

Стоит также сказать о том, что братья были удачными воспитателями и учителями — они смогли оставить после себя целое поколение учеников. Деятельность учеников, в данном случае, такая же важная составляющая как и деятельность самих братьев. Большой круг переводов, новых литературных текстов был создан уже именно учениками святых братьев, перешедшими в 885 г. в Болгарию. Можно сказать, что без этого поколения учеников их миссия не дала бы тех результатов, которые в итоге были достигнуты.

Насколько достоверная информация о святых до нас дошла? Что исторически верно, а что из области легенд?

Исторические сведения в этом вопросе достаточно ограничены.

С одной стороны, до нас мало дошло информации именно из Византии. Судя по сохранившимся сведениям миссия особенно никого не интересовала. К примеру, Кирилл был учеником Патриарха Фотия, но никаких упоминаний ни о самом Кирилле, ни о миссии нет ни в посланиях Фотия, ни в его проповедях. Поэтому именно здесь информация ограничена.

С другой стороны, с момента, когда началось изучение житий, практически все исследователи отмечали высокую достоверность сообщаемых сведений. Конечно же, здесь могут возникать и некоторые сомнения. Так, например, в житии Кирилла уделено много места его полемике с иноверцами и еретиками. Достоверность того, что это происходило именно так, может вызывать сомнения. Скорее всего, в житии использовались отдельные полемические трактаты Кирилла, но он не выступал именно как устный оратор.

Что касается легенд, то легенды возникают как правило позднее. Так, например, когда поздняя житийная традиция называет Кирилла архиепископом, то это ничем не подтверждается. Известно, что он не носил архиерейского сана.

Известно, что он не носил архиерейского сана.Еще один пример — когдав XII в. происходит «национализация» святых Кирилла и Мефодия в Болгарии, их начинают называть болгарами по матери. Это тоже легенда, так как ничем не подтверждается. В принципе, механизм возникновения подобных версий понятен — «для нашего народа письменность мог создать только наш человек».

В целом же, та древняя житийная традиция, т. е. пространные жития святых Кирилла и Мефодия — это тексты очень высокой исторической достоверности.

Какова же роль братьев в создании алфавита для славян?

Дело в том, что только после середины XIX века устанавливается мнение, что несмотря на название современного алфавита кириллицей этот алфавит не был изобретен Кириллом. Как известно, есть два славянских алфавита — кириллица и глаголица.

Что же говорит в пользу того, что Кирилл создал именно глаголицу? Глаголица — это искусственный алфавит, созданный с использованием начертаний восточных алфавитов. Учитывая тот факт, что Кирилл знал восточные языки, в этом нет ничего удивительного — знал языки, значит знал и алфавит. И вот эта искусственность как раз и говорит о том, что язык изобретен одним человеком.

Учитывая тот факт, что Кирилл знал восточные языки, в этом нет ничего удивительного — знал языки, значит знал и алфавит. И вот эта искусственность как раз и говорит о том, что язык изобретен одним человеком.

Есть и другие свидетельства. Например, цифровая система в глаголице абсолютно самостоятельна, поскольку в глаголице буквы являются одновременно и цифрами. В кириллице же цифровая система следует за греческой, буквы отсутствующие в греческом алфавите (например, Б), числового значения не имеют. Наличие такой цифровой системы является еще одним доказательством первичности глаголицы, потому что, если бы раньше была кириллица, то глаголица в этом отношении должна была бы следовать за ней.

Кириллица же является результатом длительного использования греческого алфавита в Болгарии еще до принятия страной христианства. Ее оформление как славянского алфавита произошло на рубеже IX-X веков по Рождеству Христову. Одновременно это и соединение греческого алфавита с теми филологическими и лингвистическими принципами, которые были положены в основу глаголицы.

Гениальность Кирилла как филолога состояла в том, что он создал очень удачную алфавитную систему, которая учитывала очень многие особенности любого славянского языка и даже некоторых соседних. Особенностью его глаголицы, а затем и усвоившей ее принципы кириллицы, заключается в том, что здесь не нужны никакие дополнительные значки при изображении букв, как, например, для передачи славянских языков в латинице — букв достаточно для того, чтобы передать особенности всех звуков.

Кирилл смог учесть все особенности того или иного славянского диалекта. Это подтвердилось тем, что когда в дальнейшем где либо использовались различные региональные варианты кириллического алфавита, их создатели могли пользоваться алфавитом святого Кирилла практически ничего не меняя. Кириллу удалось настолько досконально проникнуть в строй и фонологию славянского языка, что был создан универсальный алфавит и с огромным потенциальным запасом. Причем эти особенности были учтены не только в глаголице, но и в кириллице.

А был ли какой-то алфавит до них? Вообще насколько было возможно возникновение развитой славянской культуры без участия христианства?

До глаголицы у славян существовали только различные устные диалекты, но не было единого литературного языка. Эти диалекты были во многом схожи, что позволяло греческим и латинским современникам святых братьев говорить о славянах как едином народе с относительно единым языком.

Существует легенда, что когда Кирилл был с дипломатической миссией в Хазарии, он нашел в Херсонесе (на месте современного Севастополя) некие книги написанные «русскими письменами». И вот уже на протяжении более 150 лет идут споры о том, что же такое — эти «русские письмена»? Наиболее вероятно, что здесь идет речь о перестановки букв в слове («русский» вместо «сурьский», т. е. сирийский). Как следует из дальнейшего описания особенностей данного языка речь шла о сирийском языке. Уже в XII веке, на основе этого чтения, родилось «Сказание о русской грамоте», в котором утверждается что русская грамота никем не изобретена, а была послана Богом некоему русину, который показал ее Кириллу.

Что касается вопроса о возможности возникновения всей славянской культуры, без участия персонально святых Кирилла и Мефодия, то в принципе это было возможно. Однако это было невозможно без принятия славянами христианства. Дело в том, что все новые алфавиты, созданные после Рождества Христова, возникали непременно на основе предшествующих и это было связано с процессом христианизации народов. Так, например, создание готских языка и алфавита в IV веке было связано с христианизацией готов, создание эфиопских языка и алфавита связано с крещением эфиопов и так далее. Поэтому христианизация народа, создание собственного литературного языка и создание алфавита являются одним неразрывным процессом. И прежде всего это относится именно к славянским народам, и именно потому, что в их отношении мы можем наглядно сравнивать семена, посеянные святыми первоучителями с выросшим из них мощным древом православной культуры.

Можно ли назвать еще какие-то явления в культуре (помимо непосредственно алфавита), которые были приобретены славянами именно благодаря Кириллу и Мефодию?

Ну, конечно же, это обретение славянами своего литературного языка, который, например, на Руси просуществовал, в качестве единого во всех сферах жизни, вплоть до начала XVIII века. Это и обретение славянского богослужения и собственной литературы. И, разумеется, главное — перевод на славянский язык Евангелия, так как приход христианства к славянам на их родном языке является явлением настолько глобальным и значимым, что масштаб его сейчас, наверное, мы не в состоянии осознать до конца, поскольку смотрим на ситуацию изнутри по прошествии более чем тысячи лет. Это лучше понимали и ощущали авторы житий святых братьев и их ученики, которые характеризовали это событие словами Библии: «И отверзлись по пророческому слову уши глухих, чтобы слышать слова Писания, и ясен стал язык гугнивых…» (Житие Кирилла Философа, гл. 15). Здесь нужно отметить, что святые Кирилл и Мефодий осознавали свою миссию как апостольскую, а себя в какой-то мере наследниками апостола Павла, поскольку несли свет учения Христа не какому либо отдельному народу, а всем славянам вообще.

15). Здесь нужно отметить, что святые Кирилл и Мефодий осознавали свою миссию как апостольскую, а себя в какой-то мере наследниками апостола Павла, поскольку несли свет учения Христа не какому либо отдельному народу, а всем славянам вообще.

Как же реагировали на деятельность братьев греческий Восток (Константинополь) и латинский Запад (Рим)?

Сложнее сказать как реагировал Константинополь, так как я уже говорил, что у нас не сохранилось об этом практически никаких сведений. В житиях говорится, что их отправили в Моравию (граница нынешних Чехии и Словакии) по просьбе местного князя, но дальше византийские источники о них молчат. Однако такое молчание не стоит считать чем-то особенным, так как в византийских источниках вообще крайне мало говорится о каких бы то ни было миссиях, куда бы они не направлялись, миссия Кирилла и Мефодия в этом смысле не исключение, а подтверждение правила. Существует известная недоговоренность и относительно истории самой миссии, т. к. моравский князь просил «учителя и епископа» — учителей ему послали, а вот епископа не дали.

к. моравский князь просил «учителя и епископа» — учителей ему послали, а вот епископа не дали.

Что касается Рима, то здесь тоже немало сложностей. Тут необходимо разделять две вещи — позицию самого Рима и позицию немецких епископов, так как миссия святых братьев разворачивалась именно на тех землях, где до этого действовали немецкие миссионеры из соседнего Восточно-Франкского королевства, использовавшие в богослужении латынь. Поэтому вопрос соперничества острее вставал именно в отношении с соседними немецкими епархиями, а Рим постоянно проводил плавающую политику. Временами он поддерживал миссию Кирилла и Мефодия, временами запрещал богослужение на славянском языке, и в итоге запретил его в 885 г. окончательно. Как это нередко бывает в истории, миссия стала картой в сложной политической игре. На раннем этапе для Рима было выгодно поддержать ее деятельность и даже создать отдельную архиепископию (формально, возродив старую, с центром в городе Сирмий, севернее современного Белграда). По договоренности между папским престолом и моравскими князьями в августе 869 года Мефодий был поставлен на эту кафедру (Кирилл скончался за полгода до этого в Риме).

По договоренности между папским престолом и моравскими князьями в августе 869 года Мефодий был поставлен на эту кафедру (Кирилл скончался за полгода до этого в Риме).

В каком-то смысле это был вариант, который устраивал всех. Моравские князья получили своего епископа. В достаточной степени ситуация удовлетворяла и Константинополь, потому что там никто не сомневался в приверженности Мефодия ценностям византийского православия и императору. Папский престол с одной стороны ограничивал тем самым влияние немецких епископов, проводивших политику, не во всем согласную с Римом. С другой, что, пожалуй, даже более важно, восстановление сирмийской кафедры со славянским богослужением открывало перспективы для распространения папского влияния среди многочисленных балканских славян и, потенциально, для возвращения под власть папы всего диоцеза Иллирик (Балканский полуостров без Константинополя с окрестностями), переданного под юрисдикцию Константинополя еще в первой половине VIII в. Однако в отношении славянского богослужения позиция Рима, как уже сказано, часто менялась (что диктовалось сиюминутной политической конъюнктурой) — от разрешения частичного употребления славянского языка при богослужении в качестве второго (после латыни) до полного запрещения. После смерти Мефодия в апреле 885 последовал окончательный запрет, сопровождавшийся изгнанием и продажей в рабство учеников архиепископа. Но видимое поражение дела жизни святых братьев в Моравии почти тут же сменилось его триумфом в радушно принявшей их учеников Болгарии.

После смерти Мефодия в апреле 885 последовал окончательный запрет, сопровождавшийся изгнанием и продажей в рабство учеников архиепископа. Но видимое поражение дела жизни святых братьев в Моравии почти тут же сменилось его триумфом в радушно принявшей их учеников Болгарии.

Святые Кирилл и Мефодий

Греческие миссионеры Святые Кирилл (827-869) и Мефодий (825-885) были апостолами славянских народов. Проповедуя христианство на родном языке, они прочно ввели славянские страны в сферу христианской Церкви.

Мефодию было 2 года, когда в 827 году в Фессалониках на северо-востоке Греции родился его брат Кирилл. При крещении Кирилл получил имя Константин. Мефодий поступил на службу к византийскому императору и несколько лет добросовестно работал, хотя и без отличий. Константин учился в имперском университете в Константинополе, но отказался от предложения поста губернатора и вместо этого попросил рукоположение в священники. Он был более интеллектуален, чем Мефодий, и провел несколько лет в качестве официального библиотекаря самой важной церкви в Восточной Европе, Святой Софии в Константинополе. Некоторое время он преподавал философию в имперском университете и однажды был послан патриархом Игнатием ко двору арабского халифа в составе делегации для обсуждения богословия с мусульманами.

Некоторое время он преподавал философию в имперском университете и однажды был послан патриархом Игнатием ко двору арабского халифа в составе делегации для обсуждения богословия с мусульманами.

Тем временем Мефодий оставил государственную службу и поступил в монастырь в Вифинии к востоку от Константинополя. В 856 году Константин также решил уйти от активной жизни ученого-церковника и присоединился к Мефодию в том же монастыре. Одиночество братьев длилось всего 4 года. В 860 г. они были посланы патриархом Игнатием для утверждения христианской веры хазар в России, колеблющихся перед лицом сильного иудейского и мусульманского влияния. Когда они возвращались, Константин обнаружил то, что, по его мнению, было костями раннего христианского папы, святого Климента Римского, и носил их с собой до конца своей жизни.

С тех пор, как они были мальчиками в Фессалониках, братья могли говорить по-славянски. Когда моравский король Ратислав, недовольный латинским христианством, проповедовал в своем

славянской страны немецкими миссионерами Карла Великого, обратившимися за помощью в Константинополь, Константин и Мефодий были вновь вызваны из своего монастыря и отправлены императором Михаилом II в Моравию. Эта миссия должна была стать их заботой на всю жизнь. В 863 году братья добрались до страны (сегодня Чехия) и сразу же начали учить и проповедовать на славянском языке народа. Они открыли школу для подготовки молодых людей к священству. Они совершали богослужения на славянском языке и со временем разработали специальную славянскую азбуку, чтобы записать Библию и литургию.

Эта миссия должна была стать их заботой на всю жизнь. В 863 году братья добрались до страны (сегодня Чехия) и сразу же начали учить и проповедовать на славянском языке народа. Они открыли школу для подготовки молодых людей к священству. Они совершали богослужения на славянском языке и со временем разработали специальную славянскую азбуку, чтобы записать Библию и литургию.

В течение 5 лет Константин и Мефодий упорно трудились над установлением христианского богослужения в соответствии с формами и языком моравского народа. Они неизбежно столкнулись с немецкими миссионерами, приверженными латинской форме христианства. Два брата были приглашены в Рим в 868 году папой Николаем I, чтобы объяснить свою работу. Папа был настолько впечатлен их успехом, что сделал их обоих епископами и, вопреки ожиданиям, уполномочил их вести свое служение на славянском языке. Константин, однако, больше не желал активной миссионерской жизни. Он поступил в монастырь в Риме в 869 г.и взял себе новое имя Кирилл в знак новой жизни. Через пятьдесят дней он умер.

Через пятьдесят дней он умер.

Мефодий вернулся в Моравию и продолжал свою деятельность еще 16 лет. Инцидент 871 года еще больше расширил его влияние. Приезжий король Богемии был приглашен отобедать с моравским королем. Гость обнаружил, что он и его свита считались язычниками и должны были сидеть на полу, а хозяина и епископа Мефодия, как христиан, обслуживали за высоким столом. Он спросил, чего он может ожидать, став христианином. Епископ Мефодий сказал: «Место выше всех царей и князей». Этого было достаточно. Король попросил креститься вместе со своей женой и всей свитой и вернулся в Богемию, чтобы побудить многих из своего народа принять христианскую веру.

Трудности Мефодия с латинским духовенством продолжали преследовать его и в последующие годы. Он был снова вызван в Рим в 878 году папой Иоанном VIII. На этот раз влияние латинистов было сильнее. Папа постановил, что Мефодий должен сначала прочитать мессу на латыни, а затем перевести ее на славянский язык. Епископ вернулся подавленный. Он умер в 885 году. Кирилл и Мефодий считались в народе героями и были официально признаны святыми Римско-католической церковью в 1881 году.

Он умер в 885 году. Кирилл и Мефодий считались в народе героями и были официально признаны святыми Римско-католической церковью в 1881 году.

Реклама

Большинство работ о Кирилле и Мефодии написаны на славянском или русском языках. Однако есть несколько полезных книг на английском языке. Фрэнсис Дворник, Славяне: их ранняя история и цивилизация (1956), описывает влияние братьев на жизнь и язык людей, среди которых они работали. Зденек Радслав Диттрих, Христианство в Великой Моравии (1962), представляет собой научное исследование истории церквей, которые они помогли основать, и Матфей Спинка, История христианства на Балканах (1968) помещает результаты своей миссионерской деятельности в контекст истории Восточной Европы.

Статьи по теме

Ирина Афинская

Восточно-римская (византийская) императрица Ирина Афинская (752-803) созвала Седьмой Вселенский Собор и восстановила почитание икон в Византийской империи.

Ее узурпация императорского престола создала теоретическое оправдание коронации Карла Великого.

Ее узурпация императорского престола создала теоретическое оправдание коронации Карла Великого.Стефан I

Стефан I (ок. 973-1038) был венгерским королем, прошедшим путь от вождя языческого племени до христианского вождя могущественной нации на пространстве одного поколения и оставившим заметный след в истории Европы и мира.

Братья и миссионеры славян « Католическое прозрение

14 февраля каждого года отмечается великий праздник двух братьев , которых история называет «апостолами славян», святых Кирилла и Мефодия. Это правильно и справедливо удостоить этих двух братьев таким выдающимся титулом, поскольку истории их жизни являются исключительным свидетельством их невероятной работы, проведенной в девятом веке, именно в восточной части европейского континента, для того, чтобы Благая Весть Спасения распространяется.

Чтобы подчеркнуть их выдающийся вклад в евангелизацию Старого континента, работу, которая, несомненно, оставила неизгладимый след в истории Церкви, Святой Папа Иоанн Павел II назвал этих прославленных братьев святыми покровителями Европы вместе со святым Бенедиктом Нурсийским, жившим в пятом веке. , основатель западного монашества. В своем апостольском послании, благодаря которому святые Кирилл и Мефодий были провозглашены сопокровителями Европы, Egregiae Virtutis , св. Папа Иоанн Павел II пишет:

, основатель западного монашества. В своем апостольском послании, благодаря которому святые Кирилл и Мефодий были провозглашены сопокровителями Европы, Egregiae Virtutis , св. Папа Иоанн Павел II пишет:

“ Сто лет назад Папа Лев XIII своей энцикликой «Grande Munus» напомнил всей Церкви о исключительных заслугах святых Кирилла и Мефодия за их дело евангелизации славян. Однако, учитывая, что в этом году Церковь торжественно вспоминает 1500-летие со дня рождения святого Бенедикта, провозглашенное в 1964 году моим достопочтенным предшественником Павлом VI покровителем Европы, казалось, что эту защиту для всей Европы лучше подчеркнуть, если мы прибавляем к великому делу святого патриарха Западного особые заслуги двух святых братьев, Кирилла и Мефодия. В пользу этого есть много причин исторического характера, как прошлых, так и современных, имеющих свои богословские и церковные гарантии, а также культурные в истории нашего европейского континента. И поэтому, еще до того, как этот год, посвященный особому поминовению святителя Бенедикта, завершится, я желаю, чтобы к столетию Леонейской энциклики были использованы все эти причины посредством настоящего провозглашения святых Кирилла и Мефодия сопокровителями Европы 9 . 0020» (№2).

0020» (№2).

Кирилл и Мефодий оба родились в весьма уважаемой сенаторской семье, проживавшей в Фессалониках, в 815 и 826 годах. Оба они сделали свое, о чем св. Павел пишет в своем послании к филиппийцам: превосходная ценность познания Христа Иисуса, Господа моего. Ради Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа (Флп. 3:8). Их горячая любовь ко Христу Иисусу дала им смелость отречься и отложить в сторону все свое богатство, социальный статус и престиж, чтобы с любовью и щедростью принять жизнь преданного служения Господу в святом священстве и посвященной жизни. В самом деле, когда два брата радостно служили Господу монашеской жизнью в монастыре на Босфоре, отделяющем Европу от Азии, из Хазарской империи в Константинополь пришла просьба прислать христианского миссионера. Выбор пал на Кирилла, а сопровождать его в путь отправился его младший брат Мефодий. Двум братьям удалось выучить хазарский язык, и, подобно святому Павлу, благодать Божия подействовала на них так сильно, что они обратили ко Христу многочисленные души.

Как только они закончили свою миссию, к ним поступил еще один запрос, на этот раз от чиновников из Моравии, современной области в Чешской Республике, потому что этот регион нуждался в миссионерах, которые могли бы проповедовать, а также совершать богослужения в местный диалект. В отличие от работы, предпринятой немецкими миссионерами до них, безупречная работа святых Кирилла и Мефодия действительно принесла обильные добрые плоды. Божественная гениальность этих двух братьев заключалась в том, что они пытались окультурить Евангелие, именно приспособив греческий алфавит к письменности славянского языка. Таким образом, таким образом они родили «кириллицу». Именно это первоначально использовалось для перевода как Библии, так и богослужебных книг. Более того, со временем «кириллица» стала основным средством письменного общения на огромных территориях мира, прежде всего в современной России.

Два великих брата, полные апостольского рвения, усердно трудились в Моравии в течение четырех лет, до 868 г. , добившись, таким образом, гораздо большего и большего успеха, чем немецкие миссионеры, отправившиеся в эти земли до них. Их новаторский подход к миссионерской деятельности, особенно их использование языка народа, а также даже их византийское происхождение представляли проблему для некоторых немецких церковных деятелей, которые начали относиться к ним с подозрением. Тем не менее, два брата, созванные вместе папой Адрианом II после того, как он увидел великие плоды их труда, подтвердили их образ действий и весьма ободрили их. И Кирилл, и Мефодий были поддержаны Папой в их миссионерских усилиях, а также соответственно получили епископскую хиротонию. Тем не менее Кириллу не суждено было вернуться в Моравию, так как он умер в Вечном городе в 869 г..

, добившись, таким образом, гораздо большего и большего успеха, чем немецкие миссионеры, отправившиеся в эти земли до них. Их новаторский подход к миссионерской деятельности, особенно их использование языка народа, а также даже их византийское происхождение представляли проблему для некоторых немецких церковных деятелей, которые начали относиться к ним с подозрением. Тем не менее, два брата, созванные вместе папой Адрианом II после того, как он увидел великие плоды их труда, подтвердили их образ действий и весьма ободрили их. И Кирилл, и Мефодий были поддержаны Папой в их миссионерских усилиях, а также соответственно получили епископскую хиротонию. Тем не менее Кириллу не суждено было вернуться в Моравию, так как он умер в Вечном городе в 869 г..

Для продвижения апостольства Мефодия в Моравии папа Адриан II поставил его архиепископом новой архиепископии на территории, которая находилась за пределами Германской церкви. К сожалению, этот факт вызвал антагонизм его немецких противников, которым удалось отстранить его от епископской должности и посадить в тюрьму на трехлетний срок. Преемник папы Адриана, папа Иоанн VIII, не только освободил Мефодия и восстановил его в качестве архиепископа, но и расширил свою деятельность, включив в нее территорию современной Польши. Новый понтифик продолжал укреплять метод Мефодия в отношении славянских языков как в богослужении, так и в своих переводах Библии, хотя полемика с некоторыми аспектами немецкой церкви продолжалась.

Преемник папы Адриана, папа Иоанн VIII, не только освободил Мефодия и восстановил его в качестве архиепископа, но и расширил свою деятельность, включив в нее территорию современной Польши. Новый понтифик продолжал укреплять метод Мефодия в отношении славянских языков как в богослужении, так и в своих переводах Библии, хотя полемика с некоторыми аспектами немецкой церкви продолжалась.

В конце концов, с помощью многих греческих священников, он перевел всю Библию на язык, который сегодня широко известен как церковнославянский. Мефодий выбрал себе преемника из коренных моравских славян, которых он с любовью проповедовал. Скончался 6 апреля 885 года.

Миссионерская деятельность святых Кирилла и Мефодия среди славян подготовила почву для окончательной евангелизации Украины и России в 988 году, когда русский князь Владимир добровольно принял Крещение.

Как сказал святой Папа Иоанн Павел II в своей энциклике об Апостолах славян Slavorum Apostoli от 2 июня 1985 года: « Кирилл и Мефодий являются как бы связующим звеном или духовным мостом между восточной и западной традициями, и то, и другое объединяется в одно великое Предание вселенской Церкви. Для нас они являются поборниками, а также покровителями экуменического стремления сестринских Церквей Востока и Запада, для повторного открытия через молитву и диалог видимого Единства в совершенном и полном общении … Единство есть встреча в истине и любви, дарованная нас Духом. Кирилл и Мефодий своей личностью и своим делом являются фигурами, которые пробуждают во всех христианах великое «стремление к союзу» и к единству двух сестринских Церквей Востока и Запада. Для полной кафоличности каждый народ, каждая культура должны сыграть свою роль во всемирном плане спасения. Каждая отдельная традиция, каждая поместная Церковь должна оставаться открытой и бдительной для других Церквей и традиций и, в то же время, для всеобщего и католического общения …» (№ 27).

Для нас они являются поборниками, а также покровителями экуменического стремления сестринских Церквей Востока и Запада, для повторного открытия через молитву и диалог видимого Единства в совершенном и полном общении … Единство есть встреча в истине и любви, дарованная нас Духом. Кирилл и Мефодий своей личностью и своим делом являются фигурами, которые пробуждают во всех христианах великое «стремление к союзу» и к единству двух сестринских Церквей Востока и Запада. Для полной кафоличности каждый народ, каждая культура должны сыграть свою роль во всемирном плане спасения. Каждая отдельная традиция, каждая поместная Церковь должна оставаться открытой и бдительной для других Церквей и традиций и, в то же время, для всеобщего и католического общения …» (№ 27).

Святые Кирилл и Мефодий, говори pro nobis !

Святые Кирилл и Мефодий — Кирилловский приход

Кирилл и Мефодий, должно быть, часто, как и мы сегодня, задавались вопросом, как Бог может привнести духовный смысл в мирские заботы. Каждая миссия, которую они выполняли, каждая борьба, которую они вели, была результатом политических битв, а не духовных, и тем не менее политические битвы забыты, а их дело живет в славянских народах и их литературе.

Каждая миссия, которую они выполняли, каждая борьба, которую они вели, была результатом политических битв, а не духовных, и тем не менее политические битвы забыты, а их дело живет в славянских народах и их литературе.

Предание гласит, что братья Мефодий и Константин (имя Кирилл он взял незадолго до своей смерти) выросли в Фессалониках как сыновья знатной христианской семьи. Поскольку многие славяне поселились в Фессалониках, предполагается, что Константин и Мефодий были знакомы со славянским языком. Мефодий, старший из двух братьев, стал важным гражданским чиновником, которому нужно было знать славянский язык. Он устал от мирских дел и удалился в монастырь. Константин стал ученым и профессором, известным в Константинополе как «Философ». В 860 году Константин и Мефодий отправились миссионерами на территорию нынешней Украины.

Когда византийский император решил удовлетворить просьбу моравского князя Растислава о миссионерах, Мефодий и Константин были естественным выбором; они знали язык, были способными администраторами и уже зарекомендовали себя как успешные миссионеры.

Но за этой просьбой и ответом стояло гораздо больше, чем стремление к христианству. Растислав, как и остальные славянские князья, боролся за независимость от немецкого влияния и нашествия. Христианские миссионеры с Востока, пришедшие на смену миссионерам из Германии, помогли бы Растиславу укрепить власть в собственной стране, особенно если бы они говорили на славянском языке.

Константин и Мефодий были преданы идеалу выражения на родном языке народа. Всю свою жизнь они будут сражаться с теми, кто видит ценность только в греческом или латыни. Предание гласит, что еще до того, как они отправились в путь, Константин создал письменность для славянского языка, которая сегодня известна как глаголическая. Некоторые считают глаголицу предшественником кириллицы, названной в его честь.

Приехав в 863 г. в Моравию, Константин занялся переводом литургии на славянский язык. На Востоке нормальным был перевод литургии на местный язык. Как известно, на Западе до II Ватиканского собора существовал обычай использовать греческий, а затем и латинский языки. Немецкая иерархия, имевшая власть над Моравией, использовала эту разницу для борьбы с влиянием братьев. Немецким священникам не нравилось терять контроль, и они знали, что язык имеет большое значение для независимости.

Немецкая иерархия, имевшая власть над Моравией, использовала эту разницу для борьбы с влиянием братьев. Немецким священникам не нравилось терять контроль, и они знали, что язык имеет большое значение для независимости.

Итак, когда Константин и Мефодий отправились в Рим для рукоположения славянских кондидатов в священство (в то время оба они не были епископами), им пришлось столкнуться с критикой со стороны немцев. Но если у немцев были мотивы, отличные от духовных соображений, то и у папы тоже. Он был обеспокоен тем, что восточная церковь приобретает слишком большое влияние в славянских провинциях. Помощь Константину и Мефодию даст Римско-католической церкви больше власти в этом районе. Итак, поговорив с братьями, папа одобрил использование славянского языка на богослужениях и рукоположил их учеников.

Константин так и не вернулся в Моравию. Он умер в Риме, приняв монашеское облачение и имя Кирилл, 14 февраля 869 года. Легенда гласит, что его старший брат был так убит горем и, возможно, расстроен политическими потрясениями, что намеревался удалиться в монастырь в Константинополе. Однако предсмертным желанием Кирилла было, чтобы Мефодий вернулся к начатой ими миссионерской работе.

Однако предсмертным желанием Кирилла было, чтобы Мефодий вернулся к начатой ими миссионерской работе.

Мефодий не мог вернуться в Моравию из-за тамошних политических проблем, но другой славянский князь, Коцел, напросился за него, восхитившись работой братьев по переводу стольких текстов на славянский язык. Папа разрешил Мефодию продолжать служить мессу и совершать крещение на славянском языке. В конце концов Мефодий был рукоположен во епископа, опять же из-за политики – Коцел знал, что наличие славянского епископа разрушит власть зальцбургской иерархии над его землей. Мефодий стал епископом Сирмиума, древнего престола недалеко от Белграда, и получил власть над сербско-хорватской, словенской и моравской территорией.

Немецкие епископы обвинили его в посягательстве на их власть и заключили в монастырь. Так продолжалось до тех пор, пока Германия не потерпела военного поражения в Моравии. В это время вмешался папа, и Мефодий с триумфом вернулся в свою епархию, в то время как немцы были вынуждены признать независимость Моравии. Это было связано с потерей — чтобы немного успокоить немцев, папа сказал Мефодию, что больше не может совершать литургию на местном языке.

Это было связано с потерей — чтобы немного успокоить немцев, папа сказал Мефодию, что больше не может совершать литургию на местном языке.

В 879 г. Мефодий был вызван в Рим, чтобы ответить на обвинения немцев в том, что он не подчинился этому ограничению. Это сработало против немцев, потому что дало Мефодию возможность объяснить, как важно совершать литургию на понятном людям языке. Вместо того, чтобы осудить его, папа разрешил ему использовать славянский язык в мессе, при чтении Писания и в офисе. Он также сделал его главой иерархии в Моравии.

Критика никуда не делась, но и Мефодия она никогда не останавливала. Говорят, что он перевел на славянский язык почти всю Библию и сочинения Отцов Церкви перед своей смертью 6 апреля 884 года. был уничтожен. Нашествия мадьяр опустошили Моравию. А без разъяснения братией своей позиции использование просторечия в литургии было запрещено. Но политика никогда не могла возобладать над волей Бога. Ученики Кирилла и Мефодия, изгнанные из Моравии, не прятались в запертой комнате.

Ее узурпация императорского престола создала теоретическое оправдание коронации Карла Великого.

Ее узурпация императорского престола создала теоретическое оправдание коронации Карла Великого.

Ваш комментарий будет первым