Эпоха дворцовых переворотов в России. Все дворцовые перевороты

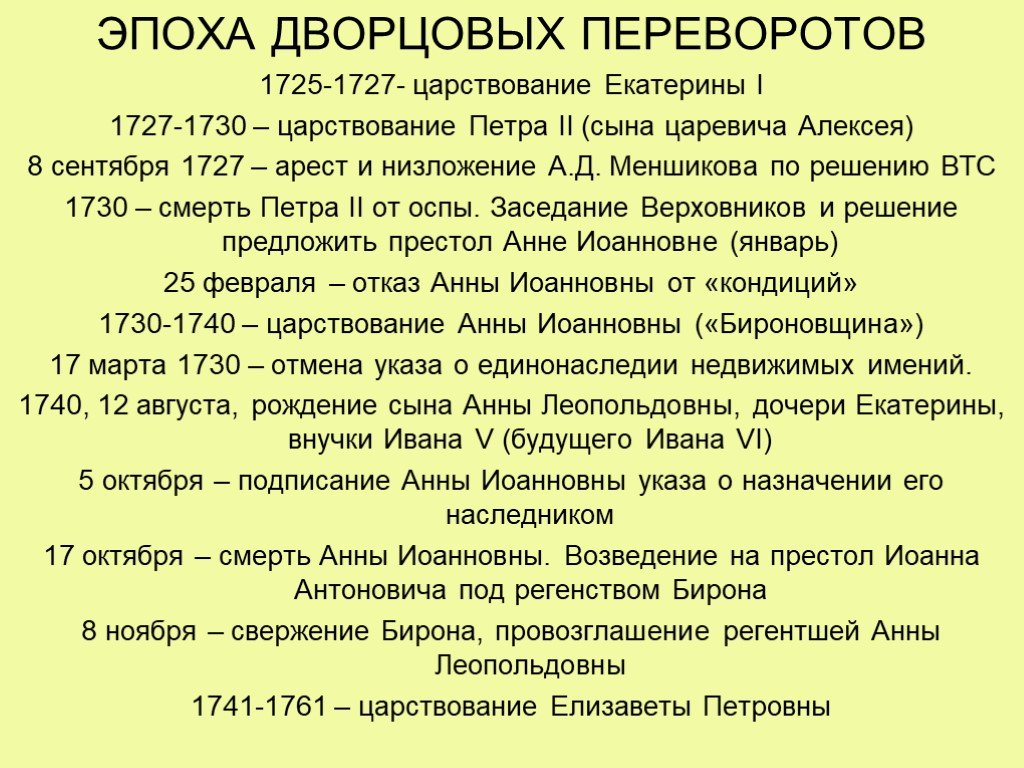

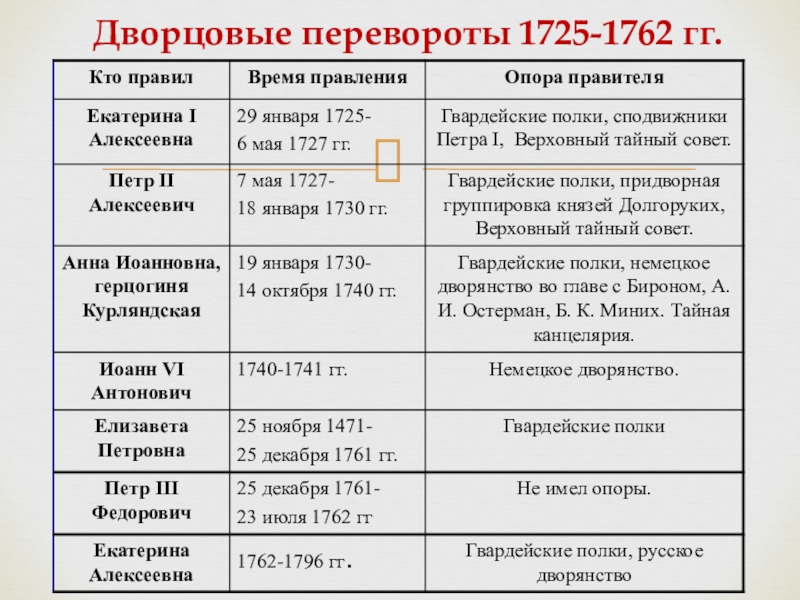

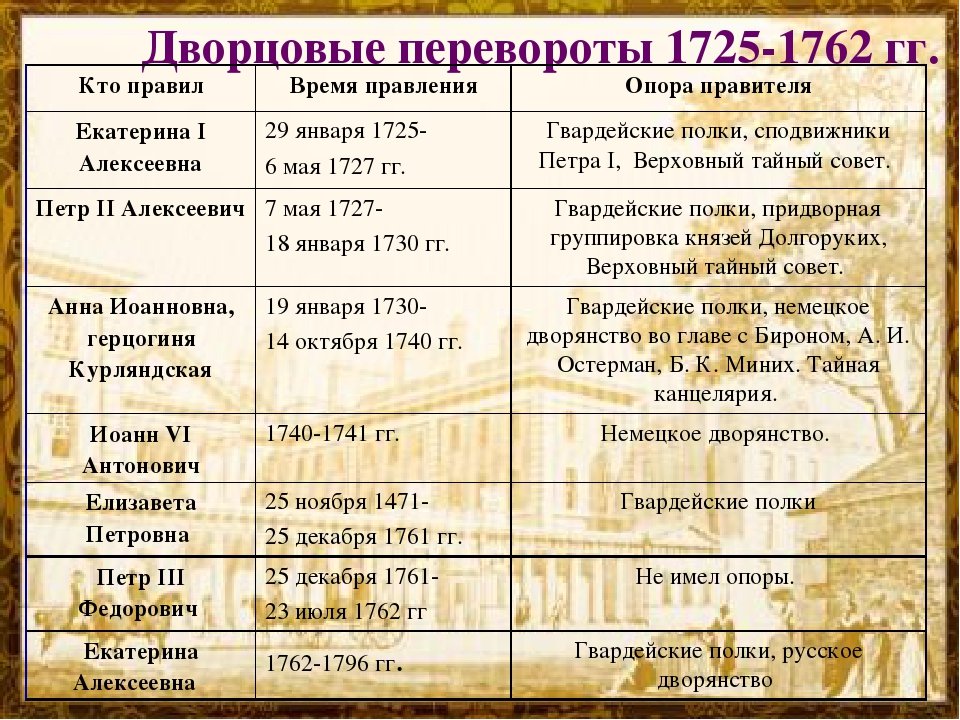

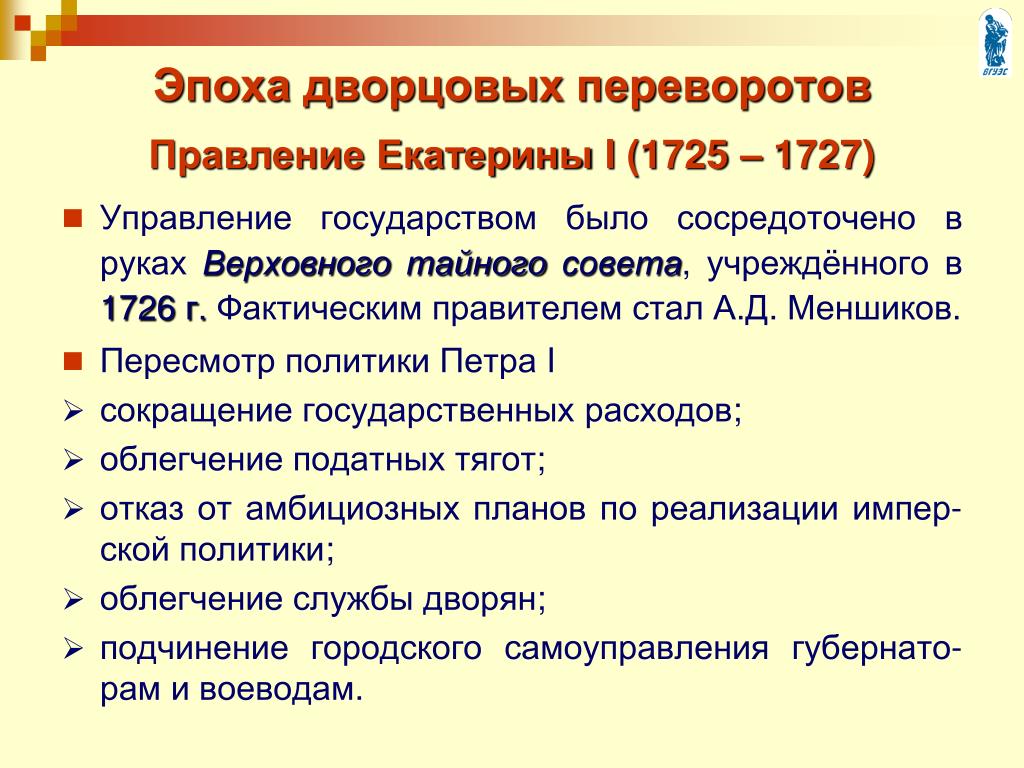

(28 января 1725 г.) началась долгая и жестокая борьба дворянских группировок за власть и возведение на престол своего ставленника. Наибольшим влиянием на тот момент обладал Меншиков. Именно он в 1725 г. возвел на престол Екатерину 1 (вдову Петра 1). Она, для укрепления власти и своего положения учредила Верховный тайный совет. В состав его вошли многие верные сподвижники Петра (Апраксин, Толстой, Глицин, и, конечно же, Меншиков). До 1730 г. все важные государственные дела решались именно тайным советом.

Императрица назвала своим наследником в завещании Петра 2, внука Петра Великого, которому на тот момент было 12 лет. Симпатии юного императора сумели завоевать Голицины. И, в итоге, Меншиков и вся его семья были сосланы. В Верховный тайный совет вошли представители еще двух знатнейших семейств – Голициных и Долгоруких. Власть тайного совета еще более усилилась. Фактически именно он правил страной.

Петр 2 умер рано – от оспы. И в 1730 г. на престол взошла Анна Иоанновна. Первоначально она согласилась с требованием Верховного тайного совета ограничить свою власть и подписала соответствующие бумаги. Но, после восшествия на престол «кондиции» были разорваны, а Верховный тайный совет – распущен. Его члены подверглись репрессиям. Правил страной в это время немец Бирон – фаворит императрицы. Последующее десятилетие было отмечено расхищением казны страны и засильем иностранцев. Анна Иоанновна объявила наследником престола трехмесячного внука своей сестры. Регентом при нем стал Бирон. Скоро регентство перешло к матери младенца Анне Леопольдовне. Но, надолго удержаться у власти ей не удалось. В ночь с 24 на 25 ноября 1741 г. Елизавета Петровна (1741 – 1761 гг.) при поддержке гвардейцев осуществила государственный переворот. Законный император был сослан в Сибирь, как и влиятельные иноземцы (Миних, Остерман). В возрасте 23-х лет Иоанн был убит при попытке освобождения. Страна на некоторое время вернулась к порядкам Петра 1.

И в 1730 г. на престол взошла Анна Иоанновна. Первоначально она согласилась с требованием Верховного тайного совета ограничить свою власть и подписала соответствующие бумаги. Но, после восшествия на престол «кондиции» были разорваны, а Верховный тайный совет – распущен. Его члены подверглись репрессиям. Правил страной в это время немец Бирон – фаворит императрицы. Последующее десятилетие было отмечено расхищением казны страны и засильем иностранцев. Анна Иоанновна объявила наследником престола трехмесячного внука своей сестры. Регентом при нем стал Бирон. Скоро регентство перешло к матери младенца Анне Леопольдовне. Но, надолго удержаться у власти ей не удалось. В ночь с 24 на 25 ноября 1741 г. Елизавета Петровна (1741 – 1761 гг.) при поддержке гвардейцев осуществила государственный переворот. Законный император был сослан в Сибирь, как и влиятельные иноземцы (Миних, Остерман). В возрасте 23-х лет Иоанн был убит при попытке освобождения. Страна на некоторое время вернулась к порядкам Петра 1.

В 1756 г. началась Семилетняя война. Россия, в союзе с Австрией, Швецией и Францией выступила против Пруссии. 100-тысячное войско России вступило в войну и смогло нанести сокрушительное поражение врагу. В 1758 г. был взят Кенигсберг, в главном сражении под Цорндорфом армия Фридриха 2 фактически была уничтожена. Но, Пруссию спасла смерть Елизаветы Петровны 25 декабря 1761 г.

Петр 3 (ее племянник) искренне восхищался Фридрихом и, вернув Пруссии все завоеванные земли, он заключил мир и военный союз с ним. Это, вкупе с пренебрежением православными традициями и обычаями, привело к недовольству его правлением всех слоев общества. Напротив, его супруга Екатерина Алексеевна (Софья Фредерика Августа) становилась все более популярна. Поддерживаемая гвардейцами Семеновского и Измайловского полков, она захватила власть и принудила супруга подписать отречение. Вскоре после этого Петр 3 был убит.

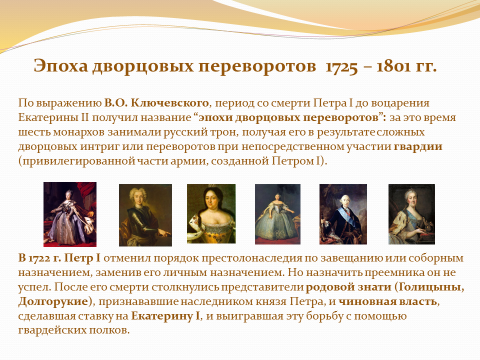

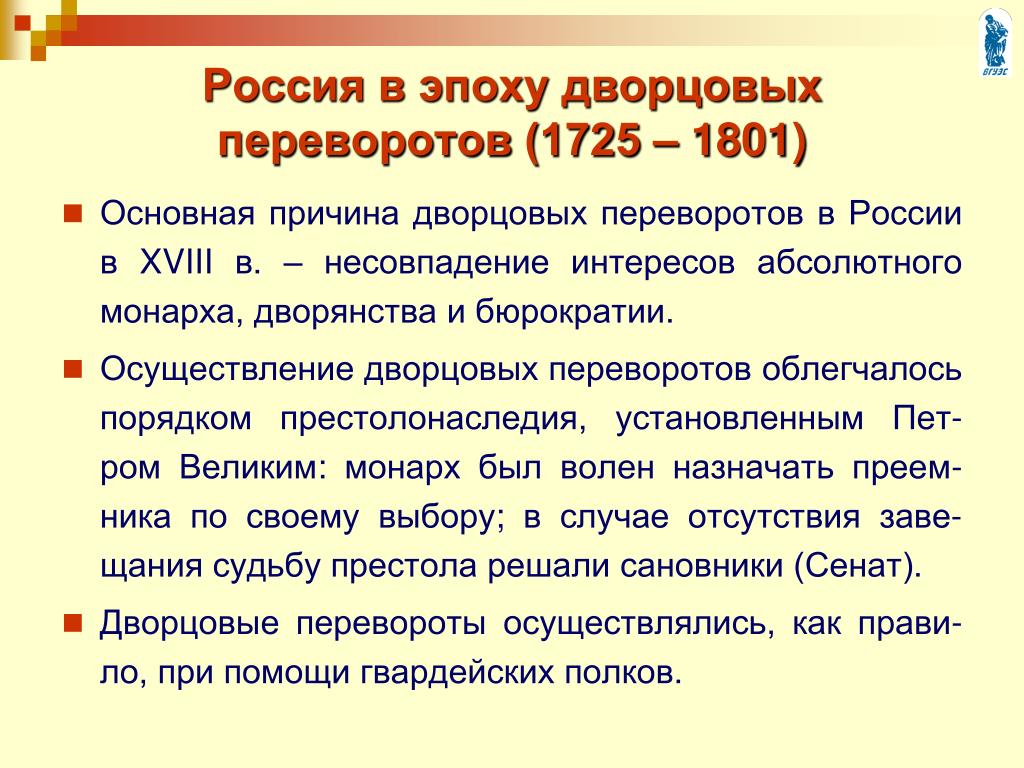

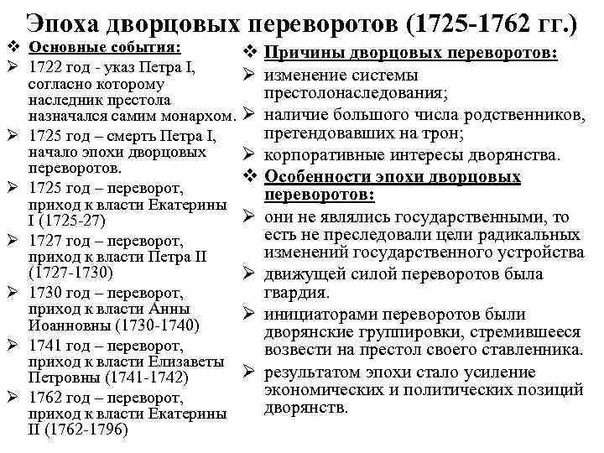

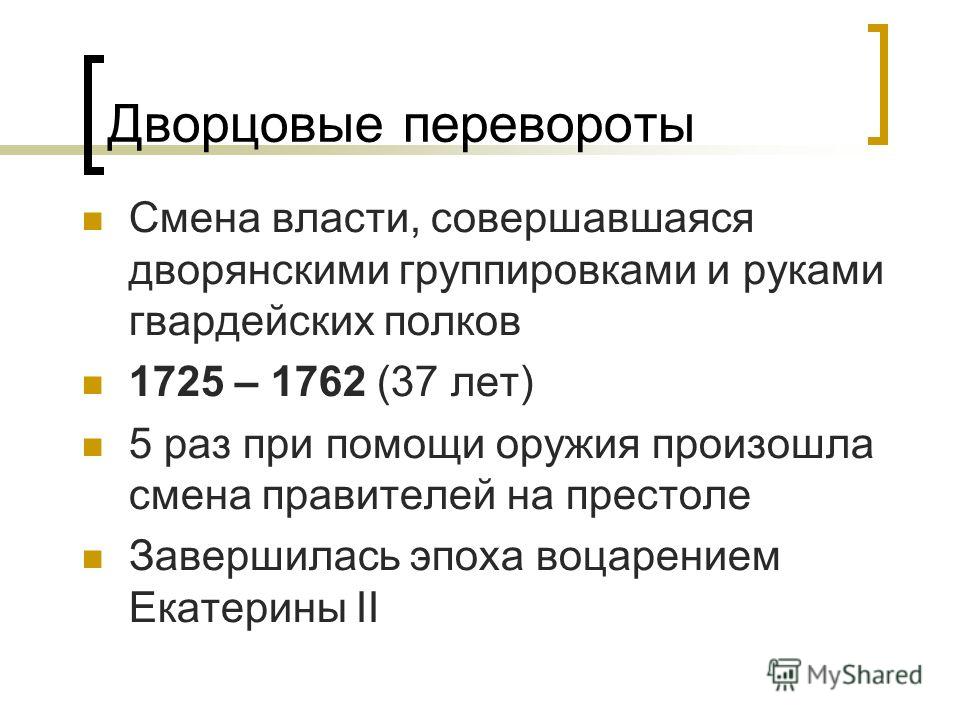

Дворцовые перевороты — период в истории Российской империи XVIII в., когда высшая государственная власть достигалась путём дворцовых переворотов, осуществлённых с помощью гвардии или придворных. При наличии абсолютизма подобной способ смены власти оставался одним из немногих способов влияния общества (дворянской элиты) на верховную власть в государстве.

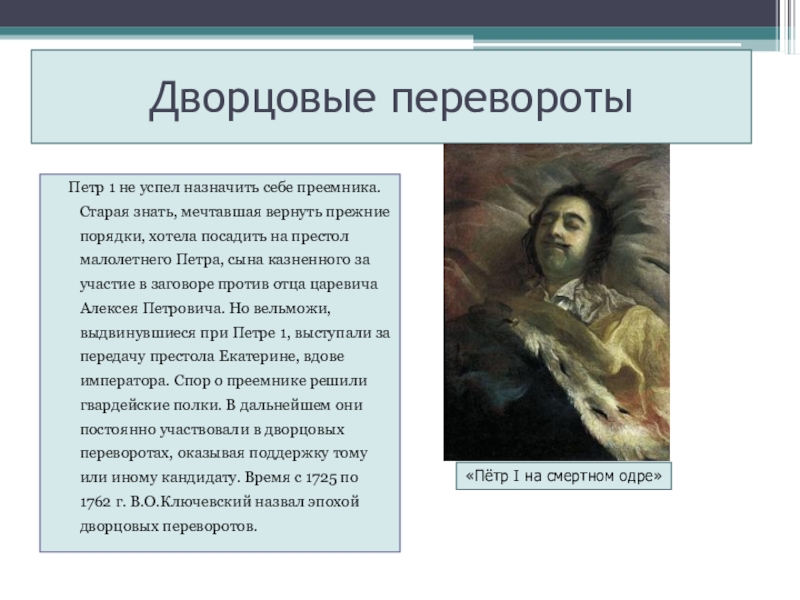

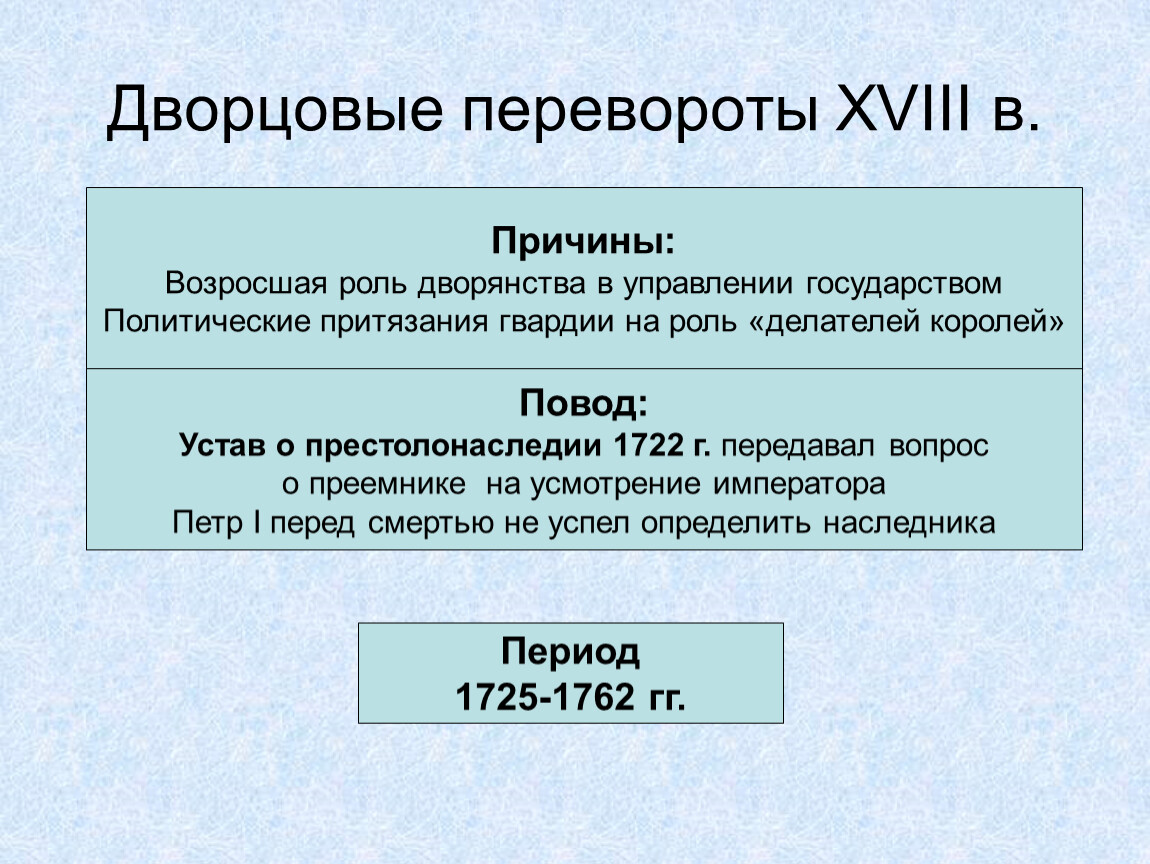

Истоки дворцовых переворотов следует искать в политике Петра I. Издав «Указ о престолонаследии» (1722), он максимально увеличил количество потенциальных соискателей престола. Действующий монарх имел право оставить в качестве наследника кого угодно. Если он этого не делал, вопрос о наследовании трона оставался открытым.

В той политической ситуации, которая сложилась в России в XVIII в., перевороты выполняли регуляторную функцию во взаимоотношениях между ключевыми системами абсолютизма — самодержавием, правящей верхушкой и господствующим дворянским сословием.

Краткая хронология событий

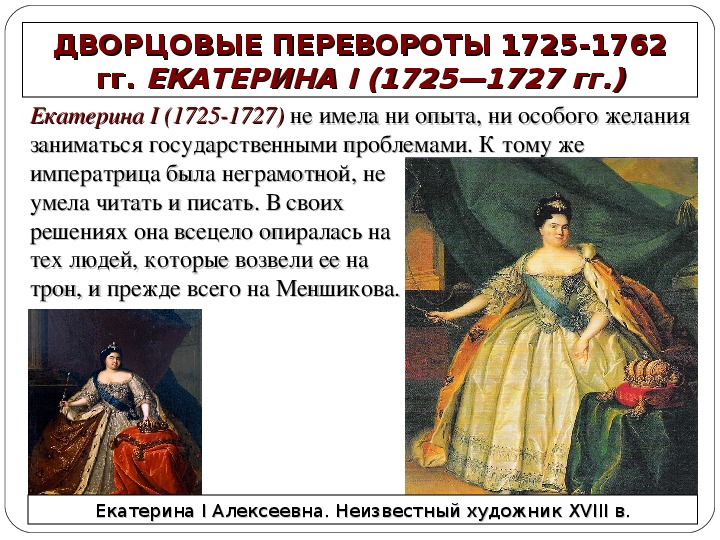

После смерти Петра I воцаряется его супруга Екатерина I (1725-1727). При ней создан Верховный тайный совет (1726), который помогол ей в управлении страны.

Ее наследник Петр II (1727-1730), внук Петра I, перенес столицу России из Санкт-Петербурга в Москву.

Верховный тайный совет, вынудив подписать «кондиции» — условия, ограничивающие власть монарха (1730), пригласил Анну Иоанновну (1730-1740), герцогиню Курляндскую, дочь Ивана V, на русский престол. Будущая императрица сначала приняла их, а затем отвергла. Время ее правления известны как

В 1740 г. престол наследует пятимесячный племянник Анны Иоанновны Иван VI (1740-1741) (регенты: Бирон, Анна Леопольдовна). Восстановлен Верховный тайный совет. Бирон уменьшил величину подушного налога, ввел ограничения роскоши в придворном быту, издал манифест о строгом соблюдении законов.

Восстановлен Верховный тайный совет. Бирон уменьшил величину подушного налога, ввел ограничения роскоши в придворном быту, издал манифест о строгом соблюдении законов.

В 1741 г. дочь Петра — Елизавета I (1741-1761) совершает очередной государственный переворот. Ликвидирует Верховный тайный совет, упраздняет Кабинет министров (1741), восстанавливает в правах Сенат, отменяет внутренние таможенные сборы (1753), создает Государственный заемный банк (1754), принят указ, разрешавший помещикам ссылать на поселение в Сибирь крестьян (1760).

С 1761-1762 гг. правит племянник Елизаветы I, Петр III . Он издает указ о секуляризации церковных земель — это процесс обращения Церковной собственности в государственную (1761), ликвидирует Тайную канцелярию, издает Манифест о вольности дворянства (1762).

Основные даты:1725-1762 гг. — эпоха дворцовых переворотов

1725-1727 гг. — ЕКАТЕРИНА I (вторая жена Петра I), годы правления.

1727-1730 гг. — ПЁТР II (сын царевича Алексея, внук Петра I), годы правления.

1730-1740 гг. — АННА ИОАННОВНА (племянница Петра I, дочь его брата-соправителя Ивана V)

1740-1741 гг. — ИВАН VI (троюродный правнук Петра I). Регентство Бирона, затем Анны Леопольдовны.

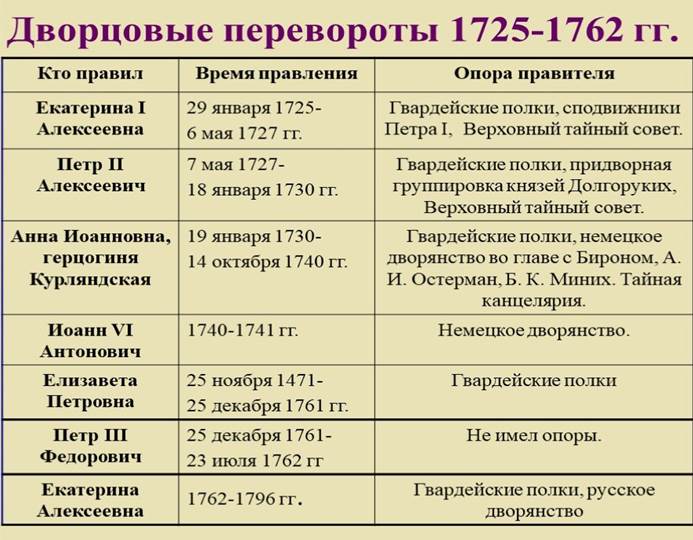

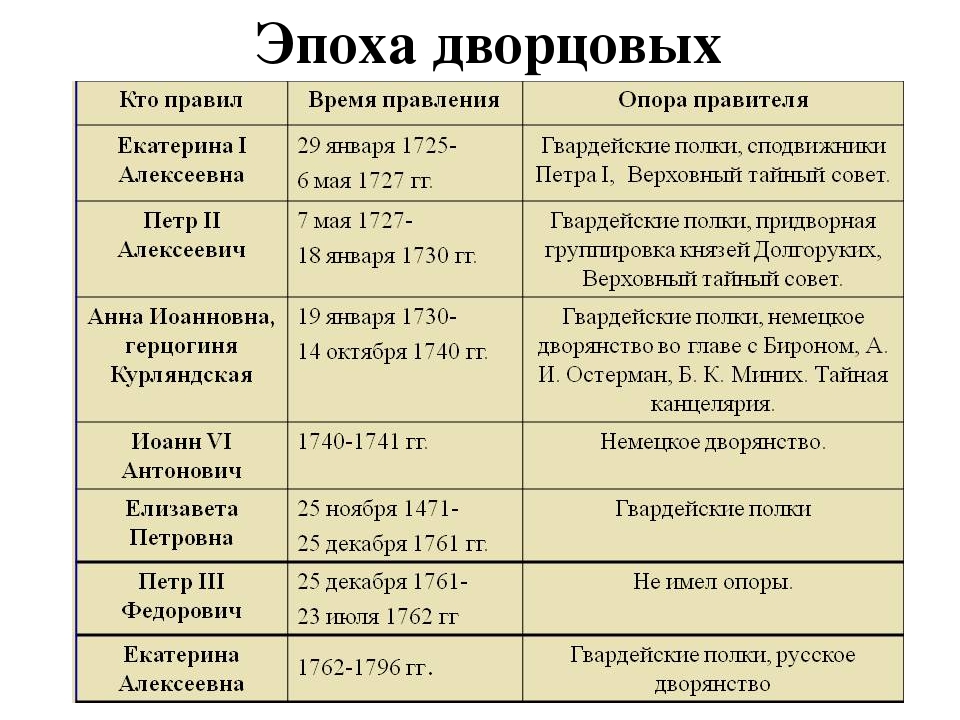

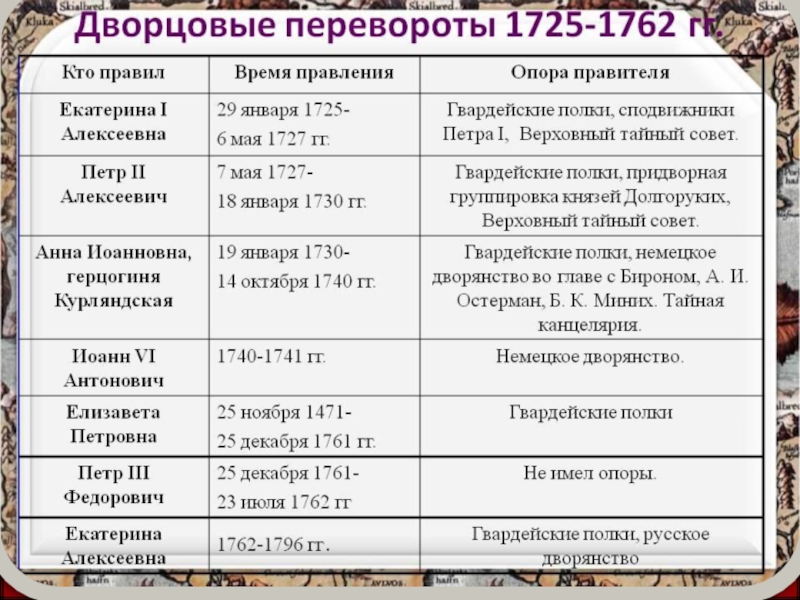

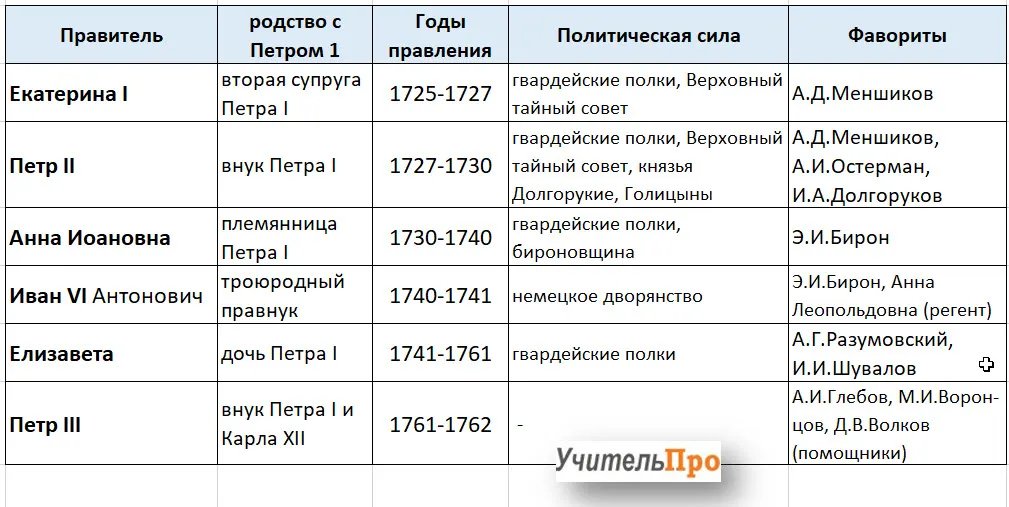

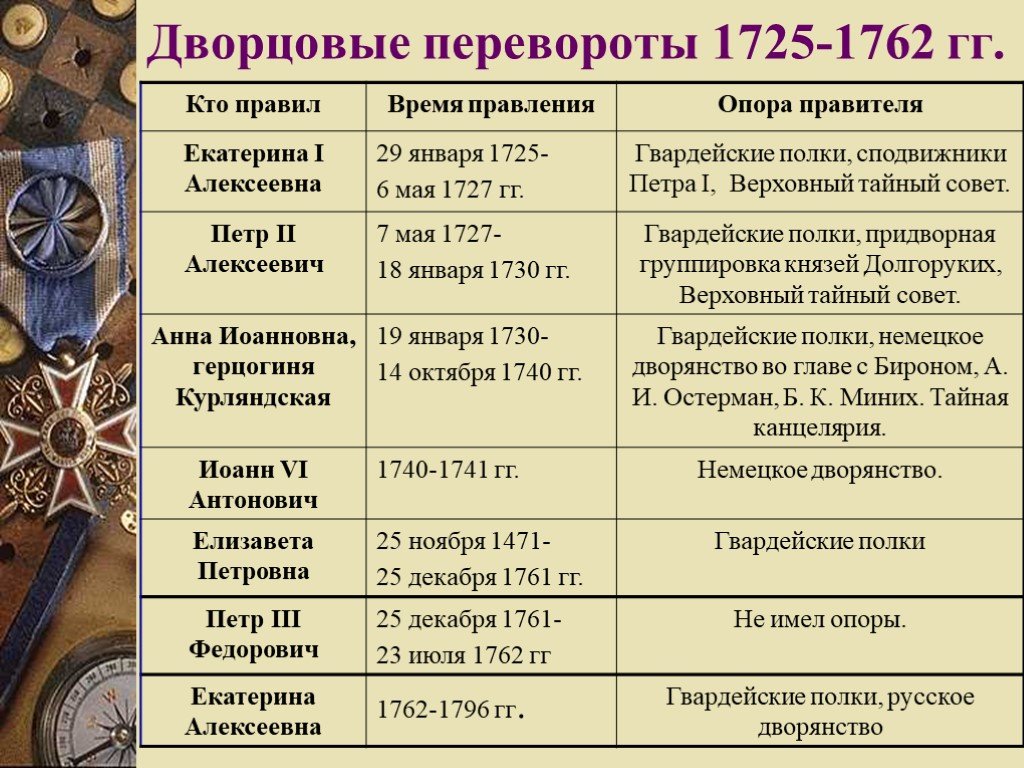

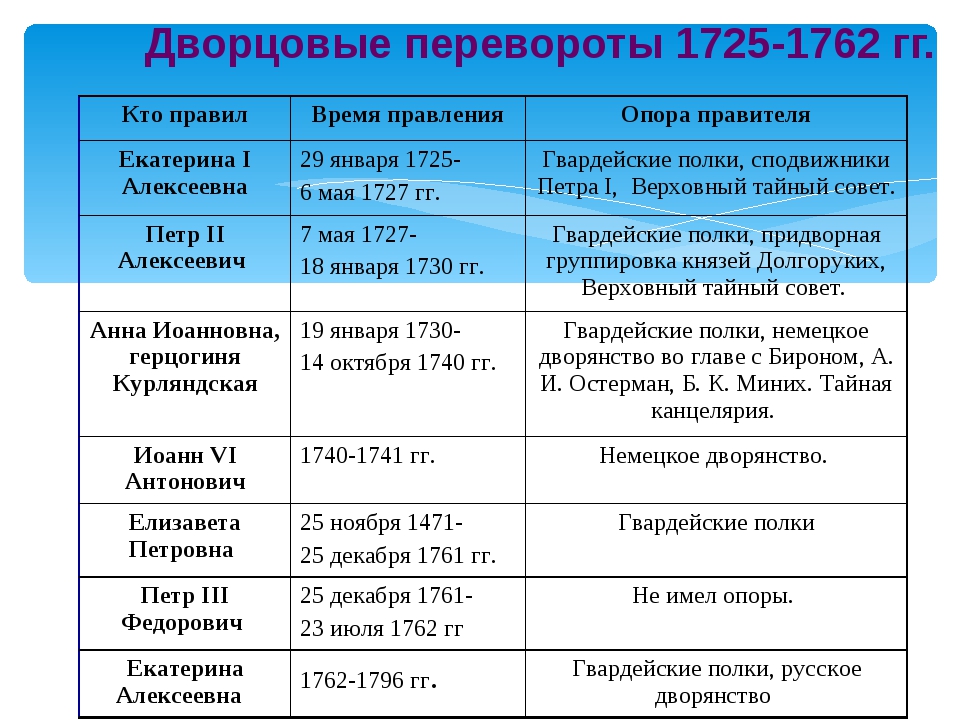

1761-1762 гг. — ПЁТР III (внук Петра I и Карла XII, племянник Елизаветы Петровны). Таблица «Дворцовые перевороты»

Практически весь XVIII век в истории считается периодом Дворцовых переворотов, которые начались вследствие отсутствия назначенного Петром I наследника. Важнейшую роль в смене власти играла гвардия, а также многочисленные дворянские группировки.

Дворцовые перевороты захватывают период с 1725 по 1762 годы XVIII столетия. Практически сорок лет страна находилась в состоянии политической нестабильности. За это время на российском престоле царствовали шесть монархов: Екатерина I, Петр II, Анна Иоановна, Иван Антонович при фактическом регентстве Анны Леопольдовны, Елизавета Петровна и Петр Федорович. Большинство из них пришло к власти путем применения вооруженной силы. Основной причиной сложившейся ситуации можно назвать отсутствие законодательной базы, официально определяющей преемника монарха. В 1722 году Петр I принял закон о наследнике, где отменял ранее принятые формы народного избрания или наследственной преемственности.

Большинство из них пришло к власти путем применения вооруженной силы. Основной причиной сложившейся ситуации можно назвать отсутствие законодательной базы, официально определяющей преемника монарха. В 1722 году Петр I принял закон о наследнике, где отменял ранее принятые формы народного избрания или наследственной преемственности.

Основным документом, где изъявлялась личная воля государя в выборе преемника, должно было стать завещание. Однако же сам Петр так и не составил его и свою волю не изъявил, что и повлекло за собой далеко идущие политические последствия. Закон Петра I о престолонаследии просуществовал до 1797 года. На смену ему пришел новый, разработанный Павлом I, который законодательно устанавливал преемственность престола по мужской линии.

Характерными чертами этого периода можно назвать:

- фаворитизм, вседозволенность временщиков,

- возросшее влияние гвардейцев, ставших опорой и поддержкой правящего режима,

- расширение привилегий дворянства,

- ухудшение положения крестьянства.

Предпосылки и причины

Предпосылки дворцового переворота | Причины дворцовых переворотов |

|---|---|

1) Противоречия между различными дворянскими группировками по отношению к петровскому наследию. 2) Острая борьба различных группировок за власть, сводившаяся чаще всего к выдвижению и поддержке того или иного кандидата на престол. 3) Активная позиция гвардии, которую Пётр воспитал как привилегированную опору самодержавия, взявшую на себя, к тому же, право контроля за соответствием личности и политики монарха тому наследию, которое оставил её возлюбленный император. 4) Пассивность народных масс, абсолютно далёких от политической жизни столицы. 5) Обострение проблемы престолонаследия в связи с принятием Указа 1722г., сломавшего традиционный механизм передачи власти. | 1) Отойдя от национальной политической традиции, согласно которой престол лишь прямым наследникам царя, Пётр сам подготовил кризис власти. 2) На Российский престол после смерти Петра претендовало большое количество прямых и косвенных наследников; 3) Во всей своей полноте проявились существовавшие корпоративные интересы дворянства и родовой знати. При анализе эпохи дворцовых переворотов важно обратить внимание на следующие моменты. Во-первых, инициаторами переворотов выступали различные дворцовые группировки, стремившиеся возвести на престол своего ставленника. Во-вторых, важнейшим следствием переворотов явилось усиление экономических и политических позиций дворянства. В-третьих, движущей силой переворотов была гвардия. |

Верховные законосовещательные органы при императорских особах в эпоху дворцовых переворотов:

Название | Период деятельности | Императоры |

|---|---|---|

Верховный тайный совет | Екатерина I, Петр II | |

Кабинет министров | Анна Иоанновна | |

Конференция при высочайшем дворе | Елизавета Петровна | |

Императорский совет |

Эпоха дворцовых переворотов — это период с 1725 по 1762 гг. , когда в России после смерти Петра I сменилось несколько правителей в результате государственных заговоров и действий гвардии во главе либо с аристократией, либо с ближайшими соратниками Петра. К власти последовательно приходили Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна с сыном Иваном Антоновичем VI, Елизавета Петровна, и, наконец, Петр III. Правили они с разной степенью осознанности, вовлеченности в государственный процесс и неодинаково по времени. На данном уроке вы узнаете обо всех этих событиях более подробно.

, когда в России после смерти Петра I сменилось несколько правителей в результате государственных заговоров и действий гвардии во главе либо с аристократией, либо с ближайшими соратниками Петра. К власти последовательно приходили Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна с сыном Иваном Антоновичем VI, Елизавета Петровна, и, наконец, Петр III. Правили они с разной степенью осознанности, вовлеченности в государственный процесс и неодинаково по времени. На данном уроке вы узнаете обо всех этих событиях более подробно.

В случае дворцового переворота не происходит каких-то качественных изменений ни в политическом, ни в социально-экономическом, ни в культурном строе государства.

Причины дворцовых переворотов

- Расширение полномочий государственного аппарата

- Получение дворянами большей финансовой, политической и культурной независимости

- Создание гвардии

- Указ Петра I о престолонаследии

- Отсутствие легитимного наследника Петра I

В 1725 г. умер российский император Петр I Великий. Перед императорским окружением встал вопрос, кто взойдет на престол. Оказалось, что ближайшее окружение Петра было поделено на две части. Одна часть — это аристократия: Голицыны, Долгорукие и т. д.; другая часть — это те люди, которые пришли к власти благодаря своим умениям и знаниям из самых низов: А.Д. Меншиков (рис. 2), П.А. Толстой (рис. 3), А.И. Остерман (рис. 4) и другие незнатные дворяне и выходцы из-за рубежа. Аристократия поддерживала внука Петра I , сына убитого царевича Алексея — Петра. Выходцы же из «гнезда петрова» хотели видеть на российском престоле жену Петра Великого — Екатерину.

умер российский император Петр I Великий. Перед императорским окружением встал вопрос, кто взойдет на престол. Оказалось, что ближайшее окружение Петра было поделено на две части. Одна часть — это аристократия: Голицыны, Долгорукие и т. д.; другая часть — это те люди, которые пришли к власти благодаря своим умениям и знаниям из самых низов: А.Д. Меншиков (рис. 2), П.А. Толстой (рис. 3), А.И. Остерман (рис. 4) и другие незнатные дворяне и выходцы из-за рубежа. Аристократия поддерживала внука Петра I , сына убитого царевича Алексея — Петра. Выходцы же из «гнезда петрова» хотели видеть на российском престоле жену Петра Великого — Екатерину.

Рис. 2. А.Д. Меншиков — главный фаворит Екатерины I ()

Рис. 3. П.А. Толстой — фаворит Екатерины I ()

Рис. 4. А.И. Остерман — фаворит Екатерины I ()

Когда в Правительствующем Сенате шло обсуждение, кого поставить на престол Российской империи, Меншиков спросил у гвардии ее мнение, и она ответила, что хочет видеть правительницей России Екатерину I (рис. 5). Таким образом, гвардия решила судьбу престола, и с 1725 по 1727 гг. Российской империей правила Екатерина I . С одной стороны, Екатерина была замечательным человеком, мудрой женой. Но, с другой стороны, за время своего правления она как императрица никак себя не проявила. Важным событием было то, что она вместе с Петром I открыла Академию наук; сама она создала Верховный Тайный Совет. Фактическим правителем страны при Екатерине I стал ее фаворит А.Д. Меншиков, который стоял во главе Верховного Тайного Совета.

5). Таким образом, гвардия решила судьбу престола, и с 1725 по 1727 гг. Российской империей правила Екатерина I . С одной стороны, Екатерина была замечательным человеком, мудрой женой. Но, с другой стороны, за время своего правления она как императрица никак себя не проявила. Важным событием было то, что она вместе с Петром I открыла Академию наук; сама она создала Верховный Тайный Совет. Фактическим правителем страны при Екатерине I стал ее фаворит А.Д. Меншиков, который стоял во главе Верховного Тайного Совета.

Рис. 5. Екатерина I — российская императрица ()

В 1727 г. Екатерина I умерла. Мнения высшей аристократии, гвардии, «птенцов гнезда петрова» сошлись на том, что следующим правителем должен был быть Петр II (рис. 6), который и стал императором Российской империи в возрасте, не достигшем 12 лет. А.Д. Меншиков решил, что именно он сможет контролировать подростка. Первое время Петр II находился под фактическим влиянием Меншикова. Он задумал женить Петра на своей дочке М.А. Меншиковой и таким образом породниться с царской властью.

Он задумал женить Петра на своей дочке М.А. Меншиковой и таким образом породниться с царской властью.

Рис. 6. Петр II — российский император ()

Но на пике своей славы Александр Данилович заболел, и власть из его рук перешла к старой родовой аристократии. Голицыны и Долгорукие быстро уговорили Петра II не учиться, а вести разгульный образ жизни. После того как Меншиков выздоровел и попытался повлиять на Петра, его отправили в ссылку в Сибирь, в город Березов. Петр II до 1730 г. оставался под контролем аристократической знати. Его попытались женить во второй раз на Е.А. Долгорукой. Но за некоторое время до свадьбы Петр II заболел и очень быстро умер.

После смерти Петра II Верховный Тайный Совет собрался на заседание, чтобы решить, кому отдать власть. Прямых наследников престола не было, но у Петра Великого было две дочери — Елизавета и Анна, однако их не рассматривали в качестве наследниц. Тут Верховный Тайный Совет вспомнил, что у брата Петра I, Ивана, было три дочки, одна из которых — Анна Иоанновна — жила в Курляндии и была вдовой.

Верховный Тайный Совет решил избрать Анну Иоанновну (рис. 7) императрицей России, предварительно составив для нее «кондиции», которые ограничивали ее власть. Сначала она подписала эти кондиции для того, чтобы выбраться из Курляндии и получить место императрицы в России. Но когда императрица приехала в Россию, она увидела, что гвардия и широкие дворянские круги против того, чтобы страной правили «верховники», она при всем высшем окружении разорвала кондиции, тем самым показав, что отказывается от ограничений, навязанных ей Верховным Тайным Советом. Таким образом, она правила, как и предыдущие императоры, самодержавно.

Рис. 7. Анна Иоанновна — российская императрица ()

Анна Иоанновна правила Российской империей с 1730 по 1740 гг. Она расправилась с Верховным Тайным Советом и упразднила его.

Голицыны и Долгорукие подверглись репрессиям. Характерным для времени правления Анны была так называемая «бироновщина» — засилье немцев в государственном управлении (по имени фаворита императрицы Э. И. Бирона (рис. 8), который был ее соправителем).

Они занимали все главные государственные посты: Б.К. Миних (рис. 9) стоял во главе армии, А.И. Остерман был во главе Кабинета министров. Императрица очень любила развлекаться вместе со своими фаворитами-немцами. На все эти развлечения собирались большие налоги с российского населения.

И. Бирона (рис. 8), который был ее соправителем).

Они занимали все главные государственные посты: Б.К. Миних (рис. 9) стоял во главе армии, А.И. Остерман был во главе Кабинета министров. Императрица очень любила развлекаться вместе со своими фаворитами-немцами. На все эти развлечения собирались большие налоги с российского населения.

Рис. 8. Э.И. Бирон — главный фаворит Анны Иоанновны ()

Рис. 9. Б.К. Миних — фаворит Анны Иоанновны ()

За период правления Анны Иоанновны в России были сделаны такие преобразования, как:

- Введение моды на балы

- Завершение строительства Петергофа

- Введение европейского стиля жизни

А.П. Волынский попытался как-то ограничить засилье немцев в России, но так и не смог. Для него это закончилось казнью.

Анна Иоанновна оставила российский престол своей племяннице Анне Леопольдовне (рис. 10). Но Анна Леопольдовна в конце жизни Анны Иоанновны не угодила ей, поэтому власть перешла к сыну Анны Леопольдовны — недавно родившемуся Ивану Антоновичу VI (рис. 11). Регентом Ивана VI стал Э.И. Бирон.

11). Регентом Ивана VI стал Э.И. Бирон.

Рис. 10. Анна Леопольдовна — мать Ивана VI ()

Рис. 11. Иван VI — малолетний российский император ()

Далее события развивались стремительно — за один год произошло три дворцовых переворота. Почти сразу после смерти Анны Иоанновны некогда всесильный Бирон был свергнут переворотом Остермана, который захватил ненадолго верховную государственную власть в России. Но вскоре Остермана сверг с престола Миних, который привел к власти Анну Леопольдовну, которой не было дела до государственного управления. Она, так же как и Анна Иоанновна, опиралась в управлении страной на немцев. Между тем за ее спиной вырос новый заговор.

В итоге Анна Леопольдовна и Иван VI правили Россией всего с 1740 по 1741 гг.

Елизавета Петровна (рис. 12), дочь Петра Великого, оказалась втянута в заговор, причем с участием иностранцев, против Анны Леопольдовны и Ивана VI. Опираясь на гвардейцев, имея их мощную поддержку, Елизавета Петровна с легкостью осуществила государственный переворот и свергла Анну Леопольдовну и Ивана VI .

Елизавета I правила с 1741 по 1761 гг. Она любила балы и развлечения. Ее любимыми фаворитами были А.Г. Разумовский (рис. 13) и И.И. Шувалов (рис. 14). При Елизавете были войны, победы, попытки некоторых реформ, и в то же время в последние годы жизни часто болевшая императрица могла месяцами не встречаться с дипломатами, министрами и другими государственными чиновниками. Елизавета Петровна избавилась от «бироновщины» и прогнала всех немцев из верхов управления государством, открыла снова туда дорогу русскому дворянству что сделало ее героиней в их глазах.

В 1761 г. Елизавета Петровна умерла, и на российский престол взошел ее племянник, сын Анны, второй дочери Петра Великого, Петр III (рис. 15) так как законных мужа и детей у императрицы не было. Этот император правил в стране меньше полугода. О Петре III сохранились противоречивые, но чаще всего негативные отзывы. В России его считали не патриотом, так как он опирался на немцев, глупым человеком. В конце концов, в раннем детстве Петр воспитывался как претендент на престол Швеции, а не Российской империи.

Рис. 15. Петр III — российский император ()

В июне 1762 г. Петра III свергла собственная жена — будущая императрица Екатерина II. С ней началась новая эпоха русской истории.

Список литературы

- Алхазашвили Д.М. Борьба за наследие Петра Великого. — М.: Гардарики, 2002.

- Анисимов Е.В. Россия в середине ХVIII в. (Борьба за наследие Петра I). — М., 1986.

- Загладин Н.В., Симония Н.А. История России и мира с древнейших времен до конца XIX века. Учебник для 10 класса. — М.: ТИД «Русское слово — РС», 2008.

- Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. Россия и мир. Древность. Средневековье. Новое время. 10 класс. — М.: Просвещение, 2007.

- Павленко Н.И. Птенцы гнезда петрова. — М., 1994.

- Павленко Н.И. Страсти у трона. — М., 1996.

- Allstatepravo.ru ().

- Encyclopaedia-russia.ru ().

- Grandars.ru ().

Домашнее задание

- Назовите причины дворцовых переворотов.

- Охарактеризуйте ход дворцовых переворотов и его политический аспект.

- Каковы были итоги дворцовых переворотов для России?

В Российской империи смена власти происходила главным образом путем дворцовых переворотов, совершавшихся дворянскими группировками при содействии гвардейских полков. В отечественной историографии этот период назван эпохой дворцовых переворотов.

Началом эпохи принято считать 8 февраля (28 января по старому стилю) 1725 года , когда император Петр I скончался, не оставив наследника и не успев реализовать свой указ 1722 года, по которому царь имел право сам назначить себе преемника. Среди претендентов на престол были внук Петра I — малолетний царевич Петр Алексеевич, супруга покойного царя Екатерина Алексеевна и их дочери — цесаревны Анна и Елизавета. Считается, что сначала Петр I собирался оставить престол Анне, но затем передумал и впервые в русской истории короновал свою жену Екатерину. Однако незадолго до смерти царя отношения супругов резко ухудшились. У каждого из претендентов были свои сторонники. В день смерти императора поддерживавший Екатерину Александр Меншиков, настроив соответствующим образом гвардейские полки, выстроил их под окнами дворца — так он добился провозглашения царицы самодержавной императрицей. Способ решения вопроса предвосхитил последующие события.

У каждого из претендентов были свои сторонники. В день смерти императора поддерживавший Екатерину Александр Меншиков, настроив соответствующим образом гвардейские полки, выстроил их под окнами дворца — так он добился провозглашения царицы самодержавной императрицей. Способ решения вопроса предвосхитил последующие события.

В 1727 году в правление внука Петра Великого Петра II жертвой переворота стал сам Меншиков, сосредоточивший к тому времени в своих руках всю власть и полностью контролировавший молодого царя. Неожиданной болезнью Меншикова воспользовались его политические противники, князья Долгорукие и Андрей Остерман, которым удалось приобрести влияние на царя и добиться указа сначала об отставке, а затем о ссылке Меншикова в Сибирь.

После смерти Петра II в 1730 году Верховный тайный совет назначил императрицей Анну Иоанновну — племянницу Петра I, которая правила в течение 10 лет.

В октябре 1740 года Анна Иоанновна скончалась, оставив русский императорский престол своему внучатому племяннику — двухмесячному младенцу Иоанну Антоновичу под регентством курляндского герцога Эрнста Бирона.

Не пользовавшийся популярностью и не имевший поддержки ни в одном слое общества герцог вел себя заносчиво, вызывающе и вскоре поссорился с родителями младенца-императора.

В ночь на 20 (9 по старому стилю) ноября 1740 года фельдмаршал Бурхард Кристоф Миних с 80 гвардейцами ворвался в Летний дворец и, почти не встретив сопротивления, арестовал Бирона. Правительницей России была объявлена мать Иоанна Антоновича Анна Леопольдовна, внучатая племянница Петра I, а его отец, принц Антон Ульрих Брауншвейгский получил звание генералиссимуса и главнокомандующего русской армией. Миних, рассчитывавший стать генералиссимусом, подал в отставку.

Анна Леопольдовна была совершенно неспособна управлять государством. Жители столицы обратили свои чаяния на Елизавету — дочь Екатерины I и Петра I, царствование которого вспоминали как время боевых побед, порядка и дисциплины. Обилие иностранцев при дворе также было одним из факторов, раздражавших и гвардию, и петербургских жителей.

Люди из окружения Анны Леопольдовны видели в Елизавете угрозу и требовали удалить опасную конкурентку из Петербурга, выдав замуж или отправив в монастырь. Такая опасность и собственное окружение подталкивали Елизавету к заговору. Врач цесаревны Иоганн Лесток свел ее с французским послом маркизом Жаком Шетарди, рассчитывавшим в случае прихода Елизаветы к власти на отказ России от союза с Австрией и сближение с Францией. Изменения русской внешней политики добивался и посол Швеции Нолькен, надеявшийся добиться пересмотра условий Ништадтского мира 1721 года, закрепившего за Россией владения в Прибалтике.

Такая опасность и собственное окружение подталкивали Елизавету к заговору. Врач цесаревны Иоганн Лесток свел ее с французским послом маркизом Жаком Шетарди, рассчитывавшим в случае прихода Елизаветы к власти на отказ России от союза с Австрией и сближение с Францией. Изменения русской внешней политики добивался и посол Швеции Нолькен, надеявшийся добиться пересмотра условий Ништадтского мира 1721 года, закрепившего за Россией владения в Прибалтике.

В ночь на 6 декабря (25 ноября по старому стилю) 1741 года Елизавета Петровна повела роту гренадер Преображенского полка на штурм Зимнего дворца. Солдаты блокировали все входы и выходы, арестовали Анну Леопольдовну и ее семью и провозгласили цесаревну императрицей.

Императрица заранее позаботилась о преемнике, уже в самом начале царствования объявив им своего племянника Петра Федоровича.

5 января 1762 года (25 декабря 1761 года по старому стилю) Елизавета Петровна скончалась, Петр Федорович стал императором Петром III. Едва ли не с первых дней его царствования вокруг нового царя стал созревать заговор, во главе которого встала его жена Екатерина — урожденная принцесса Ангальт-Цербстская, происходившая из обедневшего немецкого княжеского рода.

Супруги никогда не ладили, но теперь Петр открыто выказывал пренебрежение жене и сыну, появлялся везде в обществе своей фаворитки Елизаветы Воронцовой. Екатерина понимала, что ей грозит тюрьма или высылка за границу. Активными участниками переворота были популярные в гвардейской среде братья Орловы, воспитатель великого князя Павла Никита Панин и его племянница княгиня Екатерина Дашкова, гетман Украины Кирилл Разумовский.

В ночь на 7 июля (28 июня по старому стилю) 1762 года Алексей Орлов привез Екатерину из Петергофа в казармы Измайловского полка в Петербурге, где гвардейцы принесли присягу новой самодержице. К девяти утра Екатерина, сопровождаемая солдатами, прибыла к Казанскому собору, куда вскоре подошли Семеновский, Преображенский и Конногвардейский полки. Сюда же привезли ее сына Павла Петровича. В присутствии вельмож состоялось торжественное провозглашение Екатерины императрицей, а Павла наследником. Из собора она направилась в Зимний дворец, где присягу принесли члены Сената и Синода.

В этот же день Петр III прибыл со свитой из Ораниенбаума в Петергоф, где узнал о совершившемся государственном перевороте. Вечером он отправился в Кронштадт, надеясь опереться на военные силы крепости. Но посланный Екатериной адмирал Иван Талызин не разрешил Петру высадиться на берег под угрозой открытия огня. Окончательно потеряв присутствие духа, свергнутый император решил возвратиться в Ораниенбаум и войти в переговоры с императрицей. Когда его предложение о разделении власти было оставлено Екатериной без ответа, Петр III подписал отречение от престола. Он был отправлен в загородный дворец в Ропшу, преданные ему голштинские войска были обезоружены. 17 (6 по старому стилю) июля бывший император Петр III внезапно и, по-видимому, насильственно скончался.

После смерти Петра I (1725) и до прихода к власти Екатерины II (1762-1796) на русском престоле сменилось шесть монархов и множество политических сил, стоявших за ними.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

Причины дворцовых переворотов: предпосылки, итоги

Содержание:

- Общие сведения

-

Начало и конец эпохи дворцовых переворотов

- Смерть Петра I

- Приход к власти Екатерины II

- Причины дворцовых переворотов

-

Особенности дворцовых переворотов

- Смена наследников

- Роль гвардии

- Развитая система фаворитизма

- Неизменный общественный строй в государстве

- Итоги и последствия для государства

Содержание

- Общие сведения

-

Начало и конец эпохи дворцовых переворотов

- Смерть Петра I

- Приход к власти Екатерины II

- Причины дворцовых переворотов

-

Особенности дворцовых переворотов

- Смена наследников

- Роль гвардии

- Развитая система фаворитизма

- Неизменный общественный строй в государстве

- Итоги и последствия для государства

Общие сведения

Эпоха дворцовых переворотов — временной промежуток в истории Российской империи XVIII века, отличительной чертой которого стал приход правителей к власти путем государственных переворотов, организованных или поддержанных гвардейцами или придворными служащими.

По мнению историка В.О. Ключевского, являющегося автором термина, хронологическими рамками эпохи дворцовых переворотов является период с 1725 по 1762 год (37 лет) — с момента смерти Петра I до восшествия на престол Екатерины II. Однако в начале XIX века также существовало убеждение, что именно военные круги выбирали следующего правителя государства, что было связано с восстанием декабристов в 1825 году.

Начало и конец эпохи дворцовых переворотов

Смерть Петра I

В 1722 году Петр I издал «Указ о престолонаследии», в соответствии с которым действующий монарх должен был самолично назначать своего преемника. Если же ему это не удавалось (в силу различных причин), то после смерти правителя вопрос о новом императоре становился проблемой политической элиты общества, а на трон могли претендовать даже его многочисленные друзья и сторонники. Примерно такая ситуация и сложилась в последние дни жизни Петра I.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

В высших политических кругах произошел раскол на две группировки. Одна из них настаивала на воцарении внука Петра I Петра Алексеевича (будущего Петра II) при регентстве жены Петра I Екатерины Алексеевны (будущей Екатерины I). Другая, наоборот, стремилась к тому, чтобы Екатерина Алексеевна сама стала императрицей. Вторая группировка заручилась поддержкой, в том числе, Преображенского и Семеновского гвардейских полков, что и обеспечило успех ее сторонников. Таким образом, с возведения на престол Екатерины I началась эпоха дворцовых переворотов.

Приход к власти Екатерины II

В 1761 году после смерти Елизаветы Петровны престол занял Петр III. Его политика, прежде всего, внешняя оттолкнула от него российское офицерство и вызвала подозрения в предательстве национальных интересов государства. В этой связи фавориткой гвардейцев стала его жена, Екатерина Алексеевна (будущая Екатерина II), уважительно относившаяся к аристократам и чтившая церковные традиции.

В этой связи фавориткой гвардейцев стала его жена, Екатерина Алексеевна (будущая Екатерина II), уважительно относившаяся к аристократам и чтившая церковные традиции.

В 1762 году, накануне Датского похода Петра III был приведен в действие заговор аристократов. Пока император находился в Петергофе на праздновании своих именин, в Петербурге Екатерина приняла присягу офицеров (в том числе флота, дислоцированного в Кронштадте), сената и синода. Петр III отказался от борьбы за власть и отрекся от престола.

Характерным отличием последнего дворцового переворота стал его размах. Во-первых, он вышел за пределы дворца — на разных этапах проходил в Петербурге и его пригородах, а короновалась Екатерина II в Москве. Во-вторых, гвардейцы были не охранительной силой, а революционной — свержение Петра III было их желанием, претворенным в жизнь с помощью его жены. В-третьих, Екатерина II не просто отобрала трон у мужа, но и не передала власть его сыну Павлу, законному наследнику.

Причины дворцовых переворотов

Причины начала эпохи дворцовых переворотов следует искать в правлении Петра I, его действиях и указах:

- «Указ о престолонаследии».

Опасаясь оппозиции, сплотившейся вокруг своего сына Алексея, а также прихода к власти противников реформ, которые могли объединиться вокруг его внука Петра (будущего Петра III), Петр I в 1722 году, ссылаясь на решения Ивана III и «Указ о единонаследии» 1714 года, отменил обычай передачи власти прямому потомку по мужской линии и ввел принцип назначения наследника по воле монарха. Сам Петр I не успел назначить своего преемника.

Опасаясь оппозиции, сплотившейся вокруг своего сына Алексея, а также прихода к власти противников реформ, которые могли объединиться вокруг его внука Петра (будущего Петра III), Петр I в 1722 году, ссылаясь на решения Ивана III и «Указ о единонаследии» 1714 года, отменил обычай передачи власти прямому потомку по мужской линии и ввел принцип назначения наследника по воле монарха. Сам Петр I не успел назначить своего преемника. - Большое количество претендентов на престол. На занятие российского трона могли претендовать не только родственники императорской семьи, но и приближенные монарха. Это вызвало серьезные противоречия в политической и аристократической элите, которая после смерти Петра I была вынуждена самостоятельно выбирать нового правителя.

- Отсутствие законного наследника. Помимо волеизъявления императора, власть в стране могла передаваться и по закону, то есть старшему потомку мужского пола. Указ 1722 года позволял наследовать престол и дочерям.

Таким образом, наследниками престола становились внук Петра I Петр Алексеевич и дочь Петра I Елизавета Петровна. Однако аристократия, в чьих руках тогда фактически было решение вопроса о престолонаследии, закон игнорировала.

Таким образом, наследниками престола становились внук Петра I Петр Алексеевич и дочь Петра I Елизавета Петровна. Однако аристократия, в чьих руках тогда фактически было решение вопроса о престолонаследии, закон игнорировала.

Перечисленные причины в совокупности привели к неразберихе в высших политических кругах государства, воцарении Екатерины I и началу эпохи дворцовых переворотов.

Особенности дворцовых переворотов

Смена наследников

Во время эпохи дворцовых переворотов на российском престоле сменилось семь правителей, если не учитывать регентов и представителей аристократии, в чьих руках была сосредоточена реальная власть (Эрнст Бирон, А.Д. Меншиков, Анна Леопольдовна):

- 1725 г. — группировка во главе с ближайшим сподвижником Петра I Александром Даниловичем Меншиковым с помощью гвардейцев возводит на престол Екатерину I.

- Май 1727 г. — решением Верховного тайного совета (главного совещательного органа при императоре) наследником престола назначен внук Петра I Петр Алексеевич (Петр II).

Ввиду малолетства нового императора государственная власть в полном объеме фактически попала в руки А.Д. Меньшикова.

Ввиду малолетства нового императора государственная власть в полном объеме фактически попала в руки А.Д. Меньшикова. - Сентябрь 1727 г. — в течение лета влияние Меншикова на императора ослабело, а в результате заговора другой части политической элиты (в первую очередь, князей Долгоруких) его отправили в ссылку.

- 1730 г. — Анна Иоановна, дочь Ивана V, брата Петра I, получила предложение править на условиях, изложенных в Кондициях. Кондиции, составленные придворными аристократами, значительно урезали права монарха и расширяли возможности дворянства. Сторонники Анны Иоановны вычислили заговорщиков и сообщили о них будущей императрице. Через десять дней после коронации Анна Иоановна приняла челобитную от недовольных дворян, демонстративно разорвала текст Кондиций и, тем самым, восстановила самодержавие в России.

- 1740 г. — императором, будучи грудным младенцем, становится Иван VI, а регентом при нем по завещанию Анны Иоановны назначается ее фаворит Эрнст Бирон.

В результате дворцового переворота, организованного силами Х.А. Миниха, регентом при императоре-младенце была назначена его мать, Анна Леопольдовна.

В результате дворцового переворота, организованного силами Х.А. Миниха, регентом при императоре-младенце была назначена его мать, Анна Леопольдовна. - 1741 г. — благодаря поддержке Преображенского полка и недовольству засильем немцев в государственном аппарате Российской империи престол заняла дочь Петра I Елизавета Петровна. Этот государственный переворот считается самым бескровным в этой эпохе.

- 1761 г. — после смерти Елизаветы Петровны трон занимает внук Петра I Петр III.

- 1762 г. — политика Петра III вызвала недовольство в военных кругах, которые в итоге арестовали императора, а новой правительницей сделали его жену Екатерину II Великую.

Роль гвардии

Одним из основных участников дворцовых переворотов была гвардия, что обусловлено ее статусом. Гвардия как отдельная, более привилегированная, часть армии была создана Петром I в 1696-1700 годах. Именно гвардия была опорой Петра I в борьбе за получение и удержание власти, а также его личной охраной. В гвардию входили самые опытные и профессиональные воины, закаленные боевым опытом. По сути, во время правления Петра I гвардейцы напрямую участвовали в создании новой империи, поэтому и ощущали себя соответственно.

В гвардию входили самые опытные и профессиональные воины, закаленные боевым опытом. По сути, во время правления Петра I гвардейцы напрямую участвовали в создании новой империи, поэтому и ощущали себя соответственно.

Привилегированными полками в гвардии были Семеновский, Преображенский, Измайловский и Конногвардейский. Их поддержка во время дворцовых переворотов была критичной — те, кого поддерживает гвардия, обязательно добивались своего. Поэтому гвардии можно приписывать политикоформирующую роль в Российской империи.

Развитая система фаворитизма

Еще одним фактором, оказавшим значительное влияние на историю дворцовых переворотов, был всплеск фаворитизма. Принимая во внимание, что в XVIII веке Россией правили пять женщин и не все из них обладали пытливым умом, критическим мышлением и прозорливостью, рост фаворитизма вполне объясним. В то же время фавориты мало интересовались государственными делами и жизнью обычных людей, преследуя зачастую цель собственного обогащения, брали взятки, устраняли конкурентов. Они также получали роскошные подарки от своих покровителей: земли, дворцы, имения. В результате страдали и государственная политика, и государственное управление в целом.

Они также получали роскошные подарки от своих покровителей: земли, дворцы, имения. В результате страдали и государственная политика, и государственное управление в целом.

Неизменный общественный строй в государстве

XVIII век — время безраздельного господства феодальных отношений, следовательно, основными классами по-прежнему оставались феодалы и крепостное крестьянство. Сословное деление, свойственное более ранним стадиям развития феодализма, приобретает четко выраженную форму. Главной чертой общественного строя этого времени является консолидация основных классов в классы-сословия.

Итоги и последствия для государства

Многие последствия дворцовых переворотов можно усмотреть непосредственно в их цели — свержении действующего правителя и возведении на престол нового, более послушного — аристократии. Так, итогами эпохи дворцовых переворотов стали:

- укрепление позиций гвардии и превращение ее в существенную политическую силу;

- отделение церкви от государства;

- непоправимая эрозия русской идентичности, вызванная засильем немцев в стране.

Кроме того, дворцовые перевороты создали предпосылки и для других периодов нестабильности, таких как восстание декабристов в 1825 году и революция 1917 года:

- дворянство стало привилегированным классом, для них отменялись телесные наказания и обязательная служба в армии;

- вступление в длительный экономический кризис;

- отсутствие развития политической системы Российской империи;

- процветание коррупции и взяточничества.

Насколько полезной была для вас статья?

Рейтинг: 5.00 (Голосов: 2)

Поиск по содержимому

Дворцовый переворот

Артистический дуэт, написавший, возможно, лучшую книгу о Версале

«Но кто дал вам разрешение изучать Версаль?» — спросил куратор Эндрю Зегу и Бернда Дамса, когда они впервые вместе посетили замок 15 лет назад. Дамс посмотрел на Зегу, а Зега посмотрел на Дамса, и оба расхохотались, американец и немец, только начинающие постигать обычаи Франции.

С тех пор Зега и Дамс научились ориентироваться во французской культурной бюрократии с почти местным опытом, преследуя свою идею фикс: создать энциклопедический визуальный отчет о мучительной эволюции Версаля от малоизвестного охотничьего домика Людовика XIII до венец вселенной Короля-Солнце. Их усилия, наконец, увенчались успехом в виде Versailles, переплетенного вручную фолианта, подходящего для журнального столика монарха из династии Бурбонов. «Версаль» состоит из 60 акварелей, напечатанных на плотном немелованном пергаменте, и почти 200 страниц текста, выполненного четырехцветными чернилами, что сочетает эрудицию с декоративным эффектом. Есть пять двойных разворотов и три четверных разворота, каждый длиной до ярда, чтобы вместить гигантский масштаб оригинальных рисунков. Книга (издана Connaissance et Memoires) переплетена в белый шелк итальянскими мастерами. При цене 1400 долларов это значительно дешевле, чем самая большая из оригинальных акварелей, которые продаются по цене от 10 000 до 30 000 долларов. Тем не менее, выпущенный подписанным тиражом в 800 экземпляров, «Версаль» сам по себе является произведением искусства, произведением искусства с родословной: предисловие к франкоязычной версии (книга также издана на английском языке) принадлежит Фредерику Дидье. Главный архитектор Исторических памятников Франции, многие роли которого включают в себя управление Версалем, является знаком авторитета тома и мерой успеха дуэта в обхаживании сильных мира сего.

Тем не менее, выпущенный подписанным тиражом в 800 экземпляров, «Версаль» сам по себе является произведением искусства, произведением искусства с родословной: предисловие к франкоязычной версии (книга также издана на английском языке) принадлежит Фредерику Дидье. Главный архитектор Исторических памятников Франции, многие роли которого включают в себя управление Версалем, является знаком авторитета тома и мерой успеха дуэта в обхаживании сильных мира сего.

На первый взгляд, Зега и Дамс кажутся маловероятной парой, чтобы задокументировать воплощение старого режима. Зега изучал литературу в Принстоне и писал художественную литературу с описательными отрывками, чтобы соперничать с Генри Джеймсом. Акварельная живопись была хобби, которому он научился, когда рос в сельской местности округа Бакс, штат Пенсильвания. «Я никогда не посещал студийные курсы по искусству, — говорит он. «Мне акварель казалась самоочевидной, идеальной средой для реализации того, что я видел». После нескольких лет работы в коммерческом книгоиздании с Зегой связался профессор архитектуры из Принстона, который вспомнил его навыки акварелиста и порекомендовал его на должность у архитектора Роберта А. М. Стерна, которая предполагала рисование фасадов и планов для презентаций клиентов и международных конкурсов. Зега прошел достаточное количество курсов по архитектуре, чтобы понимать, что это значит, но рисовал скорее как современный Одюбон, чем как помощник Ле Корбюзье, что придавало его изображениям привлекательную натуралистическую окраску.

М. Стерна, которая предполагала рисование фасадов и планов для презентаций клиентов и международных конкурсов. Зега прошел достаточное количество курсов по архитектуре, чтобы понимать, что это значит, но рисовал скорее как современный Одюбон, чем как помощник Ле Корбюзье, что придавало его изображениям привлекательную натуралистическую окраску.

Зега был «судебным рендером» в нью-йоркском офисе Стерна, как он любит выражаться, когда Бернд Дамс, недавно окончивший архитектурный факультет Мюнхенского технического университета, пришел работать стажером. Дамс был убежденным франкофилом и уже работал над своей докторской диссертацией о происхождении Шато де Марли Людовика XIV, тема, которая также интересовала Зегу — значительно больше, чем постмодернистские здания Стерна. Они начали обсуждать выставку, которая посвятит обучение Дамса рисовальщику и талант Зеги к акварели изображению архитектуры старого режима: своего рода ретроспективная презентация для французской аристократии 17-го века. Привыкшие к быстроте выполнения проектов Стерна, они рассчитывали, что за 12 месяцев отштампуют две дюжины фасадов и устроят шоу.

Привыкшие к быстроте выполнения проектов Стерна, они рассчитывали, что за 12 месяцев отштампуют две дюжины фасадов и устроят шоу.

Пять лет спустя они закончили 48 блестящих крупноформатных акварелей павильонов, пагод и всевозможных садовых безумств. «Мы хотели быть энциклопедическими, — признается Зега, — чтобы охватить все развитие от поколения до Версаля до революции». Этого материала было достаточно для двух завораживающих выставок — в выставочных залах старых мастеров Didier Aaron в Нью-Йорке и Galerie de Bayser в Париже — а также для новаторской книги, опубликованной в 1995 году издательством Flammarion. Этого также было достаточно, чтобы запустить их в профессию, для которой не было прецедента. Зега и Дамс стали историками архитектуры, основными инструментами которых были линейка и кисть.

Дело было не только в презентации. «Большинство людей, которые сегодня пишут историю архитектуры, имеют подготовку историков искусства», — объясняет Зега. «Они смотрят на здания как на объекты, забывая, что архитектура — это человеческое усилие. Что мы делаем, так это повторяем шаги первоначального архитектора». В случае Версаля это оказалось почти такой же монументальной задачей, как замок площадью 18 000 квадратных метров.

Что мы делаем, так это повторяем шаги первоначального архитектора». В случае Версаля это оказалось почти такой же монументальной задачей, как замок площадью 18 000 квадратных метров.

Версаль, описанный многострадальным министром финансов Людовика XIV Жаном-Батистом Кольбером как «лоскутное одеяло, которое никогда не исправят», является краеугольным камнем французского классицизма. Это заставило пару поверить в то, что его история была бы всесторонне задокументирована и тщательно изучена. Переехав из Нью-Йорка в Париж, они обнаружили, что прошлое дворца было почти полностью очищено — систематическая цензура, скорее всего, возглавлялась Кольбером и самим королем. «Строительство Версаля было хаотичным процессом, — объясняет Зега, — потому что они создавали классицизм из цельного куска ткани и не знали, чего хотят. архитекторов, утвердив эту мифическую идею о Людовике XIV как о великом короле-строителе. И в течение 340 лет французы не хотели заглядывать слишком глубоко в это, потому что они заглядывали бы в часть своей души ».

В ходе своих ранних исследований Зега и Дамс узнали о двух шведских посланниках при дворе Людовика XIV, оба сильно интересовавшихся архитектурой, которые приобрели планы версальских архитекторов, в том числе Луи Лево и Шарля Лебрена. Это заставило их провести неделю в Стокгольме. «Я считаю, что архитекторы, вероятно, передали их этим послам, потому что в противном случае они были бы уничтожены», — отмечает Зега. «Итак, в Стокгольме есть огромный магазин современных рисунков. Единственное, что у них есть во Франции, — это обрывки».

По этим планам, а также по обширным запасам строительных материалов, бережно хранимых французским двором, чтобы отразить великолепие законченного дворца, Зега и Дамс смогли проследить своеобразный подъем Версаля. Сначала планировалось расширить старый замок, обложив его камнем. Затем, летом 1669 года, Людовик приказал разобрать старинную ложу и построить новый величественный дворец на основе незаконченной каменной оболочки. Был проведен конкурс, но когда работы были оценены, все увидели, что конверт не имеет смысла без замка, который его сформировал. Поэтому Луи встал на защиту охотничьего домика, лицемерно заявив, что, если кто-нибудь разрушит его, он «лично восстановит его по кирпичику». Новые планы были составлены осенью 1669 г., и к 1671 году строительство было завершено, в результате чего появился дворец, который Кольбер объявил «чудовищным, но благоустроенным чудовищем», и которому суждено было стать, по словам Зеги, «столпом французской цивилизации».

Поэтому Луи встал на защиту охотничьего домика, лицемерно заявив, что, если кто-нибудь разрушит его, он «лично восстановит его по кирпичику». Новые планы были составлены осенью 1669 г., и к 1671 году строительство было завершено, в результате чего появился дворец, который Кольбер объявил «чудовищным, но благоустроенным чудовищем», и которому суждено было стать, по словам Зеги, «столпом французской цивилизации».

Зега и Дамс начали процесс иллюстрирования Версаля и его вспомогательных зданий, включая Марли и Трианон, на нескольких этапах развития. Их иллюстрации развивающегося Трианона являются одними из самых захватывающих, показывая оригинальный Фарфоровый Трианон Людовика XIV, который был задуман как роскошный партер, куда Людовик мог сбежать со своей любовницей; Большой Трианон, который заменил его, предоставляя мадам де Помпадур возможность развлекать Людовика XV наедине; и Малый Трианон, который в конечном итоге последовал за ним, которому суждено было стать театром для скучающей Марии-Антуанетты. Trianon de Porcelaine, первый в Европе шинуазри, исторически был наименее изученным из них, поскольку, по легенде, его крыша была буквально сделана из драгоценного фарфора. Изучив архивные списки строительных материалов, Зега и Дамс смогли определить, что крыша на самом деле была сделана из скульптурного свинца, окрашенного в синий и белый цвета, что было больше, чем просто эстетическим: в то время как Людовик и его архитекторы имели мало представления о Китайской империи, ориенталистское богатство Трианона сигнализировало о намерении Его Величества заниматься торговлей в Азии, бросая вызов прибыльной монополии голландцев. Даже на своих свиданиях Король-Солнце не мог устоять перед соблазном полемики.

Trianon de Porcelaine, первый в Европе шинуазри, исторически был наименее изученным из них, поскольку, по легенде, его крыша была буквально сделана из драгоценного фарфора. Изучив архивные списки строительных материалов, Зега и Дамс смогли определить, что крыша на самом деле была сделана из скульптурного свинца, окрашенного в синий и белый цвета, что было больше, чем просто эстетическим: в то время как Людовик и его архитекторы имели мало представления о Китайской империи, ориенталистское богатство Трианона сигнализировало о намерении Его Величества заниматься торговлей в Азии, бросая вызов прибыльной монополии голландцев. Даже на своих свиданиях Король-Солнце не мог устоять перед соблазном полемики.

Акварели Зеги и Дамса состоят из сотен таких находок, наполненных четкими деталями, такими же острыми, как грани драгоценного камня. Нанесение их на бумагу заняло несколько лет интенсивной совместной работы в их парижской мастерской, на этаже бывшей квартиры садовника Людовика XIV, которая также служила их квартирой. С мастерством рисования, которому он научился в Мюнхене, Дамс нарисовал первоначальные планы, обрамляя фасады, на которых все архитектурные элементы должны быть в масштабе без искажения перспективы. Он перенес их легким карандашом на большие листы 300-фунтовой бумаги для горячего прессования Arches, некоторые из которых достигали шести футов в длину, после чего Зега приступил к работе, раскрашивая реконструированные здания интенсивными акварельными оттенками, что заняло столько времени, сколько месяц на каждом.

С мастерством рисования, которому он научился в Мюнхене, Дамс нарисовал первоначальные планы, обрамляя фасады, на которых все архитектурные элементы должны быть в масштабе без искажения перспективы. Он перенес их легким карандашом на большие листы 300-фунтовой бумаги для горячего прессования Arches, некоторые из которых достигали шести футов в длину, после чего Зега приступил к работе, раскрашивая реконструированные здания интенсивными акварельными оттенками, что заняло столько времени, сколько месяц на каждом.

Реализм остается его руководящим принципом. «Я хочу дать людям ощущение, что если бы в 17 веке была камера, если бы кто-то сфотографировал одно из этих зданий, оно бы выглядело именно так», — говорит он. Эффект сверхъестественный, привносящий непосредственность в прошлое, которое парадоксальным образом более свежее, чем настоящее, достигается тщательным вниманием к текстуре материалов и игре света на поверхностях, модулируемой проецируемой тенью. Тем не менее, Zega не обязан фотографическому изображению. Например, вместо того, чтобы включать фон, обсаженный деревьями, он использует белый фон из классических орнитологических иллюстраций, которым он подражал в детстве. «Белый фон проясняет цвета, а также форму объекта, — говорит он, — так что фактическая форма архитектуры становится более выразительной». Еще более захватывающим является отсутствие перспективы. «Фасад — это технический документ, — объясняет он, — идеализированный вид, которого невозможно достичь в реальной жизни. «В каком-то смысле это более реально, чем реальность».

Например, вместо того, чтобы включать фон, обсаженный деревьями, он использует белый фон из классических орнитологических иллюстраций, которым он подражал в детстве. «Белый фон проясняет цвета, а также форму объекта, — говорит он, — так что фактическая форма архитектуры становится более выразительной». Еще более захватывающим является отсутствие перспективы. «Фасад — это технический документ, — объясняет он, — идеализированный вид, которого невозможно достичь в реальной жизни. «В каком-то смысле это более реально, чем реальность».

Внешний вид может сбить с толку некоторых зрителей, признает Зега, но от этого зависит их работа, будь то раскопки архитектурной истории Версаля или, как в другом параллельном проекте, потерянных зданий Центрального парка. «Наше искусство по своей сути дидактично», — утверждает Зега. По этой причине публикация стала для Zega и Dams столь же важной, как их частые выставки в Galerie de Bayser в Париже и Didier Aaron на Манхэттене. «Классическая архитектура — это язык, — объясняет Зега. «Эти здания были глубоко символичны, и их можно было читать как книгу, но люди уже не знают, как это сделать. Это мертвый язык, как латынь». Рассказывая о Версале, они могут не только исторически контекстуализировать здания, но и перевести архитектуру на современный английский или французский языки.

«Эти здания были глубоко символичны, и их можно было читать как книгу, но люди уже не знают, как это сделать. Это мертвый язык, как латынь». Рассказывая о Версале, они могут не только исторически контекстуализировать здания, но и перевести архитектуру на современный английский или французский языки.

Предисловие главного архитектора Версаля Фредерика Дидье, в котором он хвалит возрождение «тонкостей, которые считались навсегда утраченными», свидетельствует о серьезности, лежащей в основе легкого прикосновения Зеги и Дамса: этот проект представляет собой окончательный архитектурный памятник Версаля. Однако самым большим свидетельством их исследований может быть сам Версаль, где они недавно видели полную реставрацию летающей деревянной лестницы, обрушившейся вскоре после революции, в башне Марии-Антуанетты Мальборо. «У нас есть сильное подозрение, что рисунок, который мы сделали, был основой для реставрации», — смеется Зега. «В итоге лестница выглядела точно так, как мы нарисовали. Мы были очень польщены».

Мы были очень польщены».

Versailles можно приобрести в Archivia Books, 993 Lexington Ave., New York, NY; (212) 570-9565, www.archiviabooks.com. Посмотреть акварели можно с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. в галерее Didier Aaron, 32 E. 67th St., New York, NY, 212-988-5248, www.didieraaron.com.

Солдаты Мали напали на дворец в попытке государственного переворота

Дэвид Льюис, Тьемоко Диалло восстание на севере превратилось в полномасштабную попытку государственного переворота.

Всю ночь вокруг столицы Бамако велся спорадический огонь из тяжелого оружия и трассирующих снарядов, и мятежники, которые говорят, что им не хватает оружия и ресурсов, чтобы противостоять сепаратистскому мятежу в Сахаре, временно отключили государственную телекомпанию.

«Теперь мы знаем, что они пытаются совершить государственный переворот», — сказал представитель министерства обороны, попросивший не называть его имени.

Чиновник сообщил, что президент Амаду Тумани Туре, который уже давно заявил, что откажется от власти после выборов, запланированных на следующий месяц, находится в безопасном месте, но не сообщил никаких подробностей.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал к спокойствию и демократическому урегулированию недовольства.

Передачи на государственном телевидении были прерваны после того, как взбунтовавшиеся солдаты перекрыли подъезды к нему. Было неясно, в какой степени они контролировали здание, когда оно снова появилось в эфире поздно вечером в среду.

«Через минуту будет заявление военных», — говорится в кратком сообщении, отображаемом на фоне традиционной малийской музыки и танцев.

В армии растет гнев из-за подавления восстания под предводительством туарегов, в результате которого погибли десятки человек, около 200 000 мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома, а Бамако разоблачил отсутствие контроля над северной половиной страны, вдвое превышающей территорию Франции.

В знак поддержки мятежа два военных источника в северном городе Гао подтвердили аресты нескольких старших офицеров в городе, региональном оперативном центре.

Солдаты в течение нескольких недель обращались к правительству с просьбой предоставить им лучшее оружие для борьбы с повстанцами, которых поддерживают боевики, участвовавшие в гражданской войне в Ливии в прошлом году. Но многие мятежники заявили, что теперь хотят свергнуть самого Туре.

Но многие мятежники заявили, что теперь хотят свергнуть самого Туре.

«Ему нужно оставить власть, вот и все. Движение прекратится только после взятия дворца», — сказал один из сержантов, попросивший не называть его имени. Другие солдаты совершили поездку по Бамако, выкрикивая лозунги против Туре.

От президента Мали не было ни слова. В заявлениях, опубликованных ранее в тот же день на официальном аккаунте в Твиттере, говорится, что попытки государственного переворота не было.

«Эти люди используют разочарование населения», — сказал один из дипломатов из Бамако, участвовавший в мятеже. Жители Бамако сообщают о случаях реквизиции транспортных средств военными на улицах.

Бамако был ненадолго парализован в прошлом месяце, когда сотни малийцев возвели уличные баррикады и подожгли покрышки на улицах в знак протеста против действий правительства по подавлению восстания.

Ситуация в Мали была поднята в ходе консультаций в Совете Безопасности ООН в среду, заявил посол Великобритании в ООН Марк Лайалл Грант, добавив, что члены Совета призвали к спокойствию и «уважению конституционного строя».

Туре, находящийся у власти с 2002 года, заявил, что планирует после апрельских выборов передать бразды правления страной, известной своим золотом, хлопком и некогда процветающей индустрией туризма в пустыне, которая сейчас подорвана волной захвата заложников аль- Союзники Каиды.

Бывший командир парашютно-десантных войск сверг диктатуру в результате переворота 1991 года и отказался от власти год спустя, прежде чем вернуться к власти путем голосования.

Военный источник сообщил, что спусковым крючком для событий среды стал визит министра обороны в казармы в городе Кати примерно в 20 км (13 милях) к северу от Бамако.

«Министр отправился поговорить с войсками, но переговоры прошли плохо, и люди жаловались на то, как улаживают кризис на севере», — сказал источник.

Сотрудник министерства обороны, присутствовавший на встрече, сказал, что солдат обвинил министра обороны в том, что он предал их, не дав им средств для борьбы с повстанцами. Затем солдаты начали бросать камни в министра, а затем взяли оружие из арсенала и стреляли в воздух.

Опасаясь оппозиции, сплотившейся вокруг своего сына Алексея, а также прихода к власти противников реформ, которые могли объединиться вокруг его внука Петра (будущего Петра III), Петр I в 1722 году, ссылаясь на решения Ивана III и «Указ о единонаследии» 1714 года, отменил обычай передачи власти прямому потомку по мужской линии и ввел принцип назначения наследника по воле монарха. Сам Петр I не успел назначить своего преемника.

Опасаясь оппозиции, сплотившейся вокруг своего сына Алексея, а также прихода к власти противников реформ, которые могли объединиться вокруг его внука Петра (будущего Петра III), Петр I в 1722 году, ссылаясь на решения Ивана III и «Указ о единонаследии» 1714 года, отменил обычай передачи власти прямому потомку по мужской линии и ввел принцип назначения наследника по воле монарха. Сам Петр I не успел назначить своего преемника. Таким образом, наследниками престола становились внук Петра I Петр Алексеевич и дочь Петра I Елизавета Петровна. Однако аристократия, в чьих руках тогда фактически было решение вопроса о престолонаследии, закон игнорировала.

Таким образом, наследниками престола становились внук Петра I Петр Алексеевич и дочь Петра I Елизавета Петровна. Однако аристократия, в чьих руках тогда фактически было решение вопроса о престолонаследии, закон игнорировала. Ввиду малолетства нового императора государственная власть в полном объеме фактически попала в руки А.Д. Меньшикова.

Ввиду малолетства нового императора государственная власть в полном объеме фактически попала в руки А.Д. Меньшикова. В результате дворцового переворота, организованного силами Х.А. Миниха, регентом при императоре-младенце была назначена его мать, Анна Леопольдовна.

В результате дворцового переворота, организованного силами Х.А. Миниха, регентом при императоре-младенце была назначена его мать, Анна Леопольдовна.

Ваш комментарий будет первым