О геологической истории Алтая и его богатствах говорили в областной библиотеке

«Алтай очень хорош. … Хочется воспеть его, прославить», – писатель Вячеслав Шишков. На первой осенней встрече научно-просветительского проекта «Литературная минералогия» о минеральных богатствах Алтая рассказал член регионального отделения Русского географического общества Валерий Чернышов.

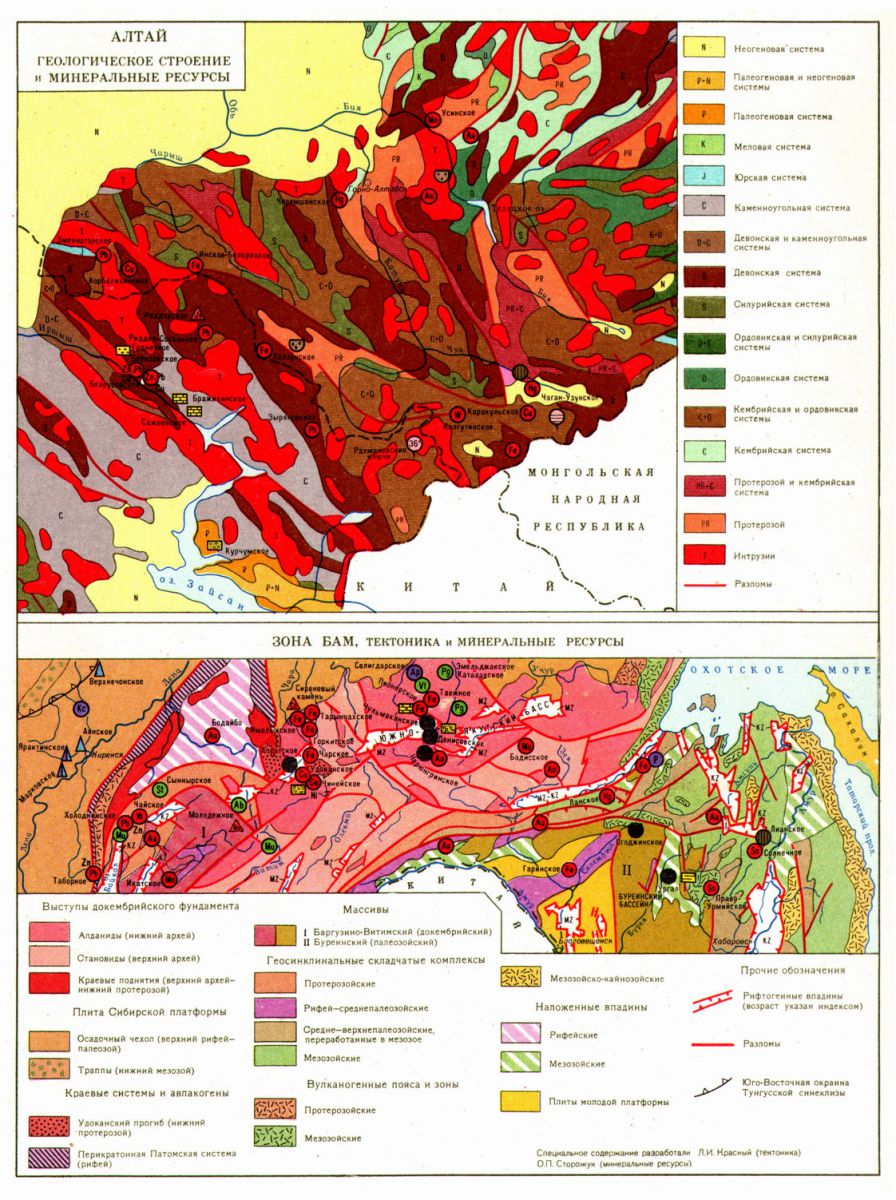

Алтайские горы представляют сложную систему самых высоких в Сибири хребтов, разделённых глубокими долинами рек и обширными котловинами, которые образовались 550 миллионов лет назад.Постепенно горы разрушались, и уже в мезозойскую эру, 250 миллионов лет назад бывшая горная страна превратилась в равнину с возвышенными участками. Еще через 200 миллионов лет, в эпоху альпийского горообразования,здесь снова стали происходить тектонические процессы.

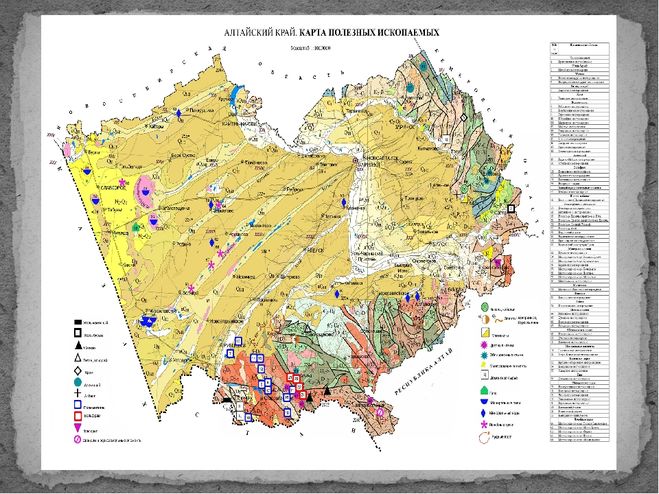

Геологическая история этой территории способствовала насыщению её недр полезными ископаемыми – Алтай ими очень богат.

Например, Корбалихинское – крупнейшее из разрабатываемых в настоящее время месторождений цинка в России, его запасы составляют порядка 24 млн. тонн руды с высоким содержанием цинка, меди, свинца, золота и серебра.

тонн руды с высоким содержанием цинка, меди, свинца, золота и серебра.

Вместе с тем, древнейшие свидетельства об использовании камня на этой территории для изготовления орудий относятся к эпохе палеолита (около 100-50 тысяч лет назад). В V-IV тысячелетии до нашей эры началась добыча глин для выделки керамической посуды. В эпоху меди и бронзы Алтай становится одним из крупнейших центров выплавки металлов. Наиболее ранние меднорудные выработки предположительно датируют III тысячелетием до нашей эры. Особый размах приобретают горнорудные работы в середине II тысячелетия – первой половине I тысячелетия до нашей эры, когда разрабатывались рудные тела большинства известных ныне медных, свинцовых и оловянных месторождений, выходящих на поверхность: Риддер-Сокольное, Золотушинское, Зыряновское и другие.

Добывались преимущественно окисленные медные руды. Добычу золота вели на Казанчукуре. Особое значение для древней металлургии не только Алтая, но и огромных территорий Северной Азии, а также Восточной Европы имели Калбинские и Нарымские оловянные рудники.

Активное освоение полезных ископаемых Алтайского края началось с военного противостояния России и Швеции в начале XVIII века. В связи с этим постоянная поставка меди из скандинавского государства была прекращена. Находясь в поисках столь необходимых ресурсов для военной компании, русские рудоискатели Костылевы обнаружили медную руду в Змеиной горе недалеко от Колывани. Этим открытием воспользовался уральский заводчик Демидов и в 1729 году был введен в эксплуатацию Колывано-Воскресенский завод. А чуть позднее здесь же было обнаружено серебро. К концу XVIII века на территории региона функционировало уже восемь горно-металлургических заводов. И наряду с этим еще были обнаружены месторождения поделочных камней: Белорецкое, Коргонское, Гольцовское и Ревневское.

В настоящее время основными горнорудными районами Алтая являются: Южно-Алтайский (медь, золото, ртуть, свинец, цинк), Рудно-Алтайский (свинец, цинк, медь, барит), Горно-Алтайский (ртуть, вольфрам, золото), Кулундинский (соли, сульфаты).

Произведения Паустовского, Залыгина, Шишкова,Шукшина и других литераторов, так или иначе связанных с этим регионом, представила на встрече сотрудник библиотеки Наталья Швецова.

Валерий Чернышов, руководитель комиссии “Палеогеография” Вологодского отделения РГО

АЛТАЙ • Большая российская энциклопедия

АЛТА́Й (от тюркско-монг. «алтан» – золотой), горная система в Азии, на юге Сибири и в Центр. Азии, на территории России (Республика Алтай, Республика Тыва, Алтайский край), Монголии, Казахстана и Китая. Вытянут по широте от 81 до 106° в. д., по долготе от 42 до 52° с. ш. Простирается с северо-запада на юго-восток более чем на 2000 км. Состоит из высокогорных (высшая точка – гора Белуха, 4506 м) и среднегорных хребтов и разделяющих их межгорных котловин. На севере и северо-западе граничит с Западно-Сибирской равниной, на северо-востоке – с Зап. Саяном и горами Юж. Тувы, на востоке – с Долиной Больших Озёр, на юго-востоке – с пустыней Гоби, на юге – с Джунгарской равниной, на западе долиной р. Иртыш отделён от Казахского мелкосопочника. А. – водораздел между бассейном Сев. Ледовитого ок. и бессточной областью Центр. Азии. Орографически выделяют Гобийский Алтай, Монгольский Алтай и собственно А., или Русский А. Последний нередко отождествляется с понятием «А.» и входит в состав субширотной горной страны Южной Сибири горы, образуя зап. окончание протяжённостью по широте св. 400 км, с севера на юг – ок. 300 км (см. карту).

Иртыш отделён от Казахского мелкосопочника. А. – водораздел между бассейном Сев. Ледовитого ок. и бессточной областью Центр. Азии. Орографически выделяют Гобийский Алтай, Монгольский Алтай и собственно А., или Русский А. Последний нередко отождествляется с понятием «А.» и входит в состав субширотной горной страны Южной Сибири горы, образуя зап. окончание протяжённостью по широте св. 400 км, с севера на юг – ок. 300 км (см. карту).

Рельеф

Фото А. И. Нагаева Алтай. Высокогорье.

Алтай. Горная долина. Фото А. И. Нагаева

Рельеф Русского А. сформировался в результате длительного воздействия экзогенных процессов на растущее поднятие и характеризуется большим разнообразием форм. Б. ч. хребтов сев.-зап. или субширотного простирания образует веер, расходящийся в зап. направлении. Исключение составляют хребты сев. субмеридиональной ориентировки и юж. периферии. Выделяется ряд обширных плоскогорий (Укок и др.), нагорий (Чулышманское и др.) и горных массивов (Монгун-Тайга и др.), а также крупных межгорных котловин, занятых степями (Чуйская, Курайская, Уймонская, Абайская, Канская и др.). Высокогорные хребты и массивы располагаются гл. обр. на востоке и юго-востоке. Выше 4000 м поднимаются хребты: Катунский (выс. до 4506 м), Сайлюгем (до 3499 м), Северо-Чуйский (до 4177 м). Значительны по высоте хребты: Южно-Чуйский (выс. до 3936 м), Юж. Алтай (до 3483 м), Чихачёва (до 4029 м), Цаган-Шибэту (до 3496 м) и Шапшальский (до 3608 м). Высокогорным рельефом отличается обособленный массив Монгун-Тайга (3970 м). Высокогорье характеризуется островершинными гребнями, крутыми (20–50° и более) склонами и широкими днищами долин, выполненными мореной или занятыми ледниками.

субмеридиональной ориентировки и юж. периферии. Выделяется ряд обширных плоскогорий (Укок и др.), нагорий (Чулышманское и др.) и горных массивов (Монгун-Тайга и др.), а также крупных межгорных котловин, занятых степями (Чуйская, Курайская, Уймонская, Абайская, Канская и др.). Высокогорные хребты и массивы располагаются гл. обр. на востоке и юго-востоке. Выше 4000 м поднимаются хребты: Катунский (выс. до 4506 м), Сайлюгем (до 3499 м), Северо-Чуйский (до 4177 м). Значительны по высоте хребты: Южно-Чуйский (выс. до 3936 м), Юж. Алтай (до 3483 м), Чихачёва (до 4029 м), Цаган-Шибэту (до 3496 м) и Шапшальский (до 3608 м). Высокогорным рельефом отличается обособленный массив Монгун-Тайга (3970 м). Высокогорье характеризуется островершинными гребнями, крутыми (20–50° и более) склонами и широкими днищами долин, выполненными мореной или занятыми ледниками.

низкогорье А. характеризуется относительно малой глубиной расчленения (до 500 м) и пологими склонами. Долины широкие, плоскодонные, с хорошо выраженным комплексом террас. На плоских вершинах сохранились фрагменты древних поверхностей выравнивания. Днища котловин заняты наклонными равнинами пролювиального происхождения и моренными амфитеатрами, окаймляющими окончания троговых долин. На востоке А. днища котловин осложнены термокарстовыми формами.

низкогорье А. характеризуется относительно малой глубиной расчленения (до 500 м) и пологими склонами. Долины широкие, плоскодонные, с хорошо выраженным комплексом террас. На плоских вершинах сохранились фрагменты древних поверхностей выравнивания. Днища котловин заняты наклонными равнинами пролювиального происхождения и моренными амфитеатрами, окаймляющими окончания троговых долин. На востоке А. днища котловин осложнены термокарстовыми формами.Геологическое строение и полезные ископаемые

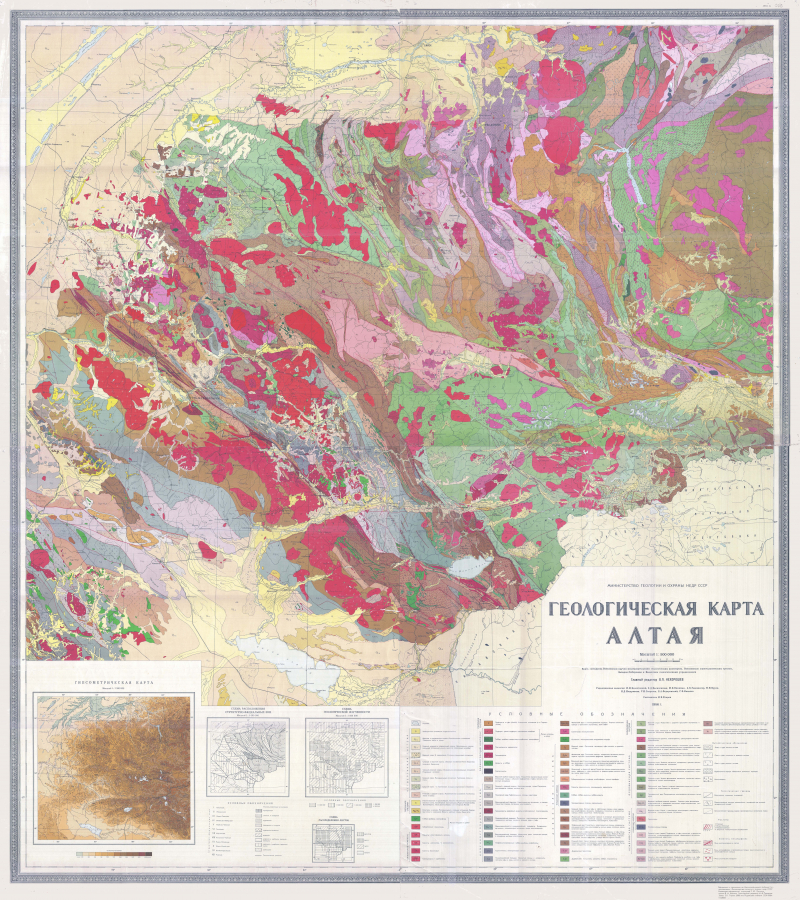

А. располагается в пределах палеозойской Алтае-Саянской складчатой области Урало-Охотского подвижного пояса; представляет собой сложно построенную складчатую систему, образованную докембрийскими и палеозойскими толщами, интенсивно дислоцированными в каледонскую эпоху тектогенеза и герцинскую эпоху тектогенеза. В послепалеозойское время горно-складчатые сооружения были разрушены и превращены в денудационную равнину (пенеплен). По особенностям геологич. строения и возрасту заключит. складчатости различают каледонский Горный А. на северо-западе (занимает ок. 4/5 всей территории) и герцинский Рудный Алтай на юго-западе и юге. Антиклинории Горного А. (Холзунско-Чуйский, Талицкий и др.) гл. обр. сложены флишоидной терригенной серией верхнего кембрия – нижнего ордовика, перекрывающей венд-нижнекембрийские офиолиты, кремнисто-сланцевые образования и предположительно докембрийские метаморфиты, местами выступающие на поверхность. Наложенные впадины и грабены (наиболее крупный – Коргонский) выполнены молассами среднего ордовика – нижнего силура и начала девона. Отложения прорваны позднедевонскими гранитами. В пределах Рудного А.

В послепалеозойское время горно-складчатые сооружения были разрушены и превращены в денудационную равнину (пенеплен). По особенностям геологич. строения и возрасту заключит. складчатости различают каледонский Горный А. на северо-западе (занимает ок. 4/5 всей территории) и герцинский Рудный Алтай на юго-западе и юге. Антиклинории Горного А. (Холзунско-Чуйский, Талицкий и др.) гл. обр. сложены флишоидной терригенной серией верхнего кембрия – нижнего ордовика, перекрывающей венд-нижнекембрийские офиолиты, кремнисто-сланцевые образования и предположительно докембрийские метаморфиты, местами выступающие на поверхность. Наложенные впадины и грабены (наиболее крупный – Коргонский) выполнены молассами среднего ордовика – нижнего силура и начала девона. Отложения прорваны позднедевонскими гранитами. В пределах Рудного А. , обладающего каледонским фундаментом, широко распространены породы вулканоплутонической ассоциации среднего девона – раннего карбона и позднепалеозойские гранитоиды. В олигоцен-четвертичное время А. испытал поднятие, связанное с региональным сжатием земной коры, вызванным сближением ограничивающих его литосферных микроплит (Джунгарской, Тувинско-Монгольской). Формирование горного сооружения происходило по типу крупного свода, который на последних этапах развития был деформирован системой разрывов, в результате чего в центр. и юж. частях образовалась серия блоковых морфоструктур в виде высоких хребтов и разделяющих их впадин. Инструментальные наблюдения фиксируют вертикальные подвижки земной коры, скорость которых достигает неск. см в год. Поднятия происходят неравномерно, сопровождаются надвигами, что обусловливает асимметрию хребтов.

, обладающего каледонским фундаментом, широко распространены породы вулканоплутонической ассоциации среднего девона – раннего карбона и позднепалеозойские гранитоиды. В олигоцен-четвертичное время А. испытал поднятие, связанное с региональным сжатием земной коры, вызванным сближением ограничивающих его литосферных микроплит (Джунгарской, Тувинско-Монгольской). Формирование горного сооружения происходило по типу крупного свода, который на последних этапах развития был деформирован системой разрывов, в результате чего в центр. и юж. частях образовалась серия блоковых морфоструктур в виде высоких хребтов и разделяющих их впадин. Инструментальные наблюдения фиксируют вертикальные подвижки земной коры, скорость которых достигает неск. см в год. Поднятия происходят неравномерно, сопровождаются надвигами, что обусловливает асимметрию хребтов. А. – один из наиболее сейсмоактивных внутриконтинентальных регионов мира. Одна из крупнейших сейсмич. катастроф (9–10 баллов) произошла в высокогорном Кош-Агачском р-не 27.9.2003. Известны следы древних катастроф (палеосейсмодислокации). Осн. богатство недр А. составляют месторождения благородных металлов и колчеданных свинцово-цинково-медно-баритовых руд (Корбалихинское, Зыряновское и др.), образующие полиметаллич. пояс Рудного А. На Горном А. – месторождения ртути, золота, железных, вольфрамово-молибденовых руд. Издавна известны месторождения поделочных камней, мрамора. Имеются термальные минер. источники: Абаканский Аржан, Белокурихинские и др.

А. – один из наиболее сейсмоактивных внутриконтинентальных регионов мира. Одна из крупнейших сейсмич. катастроф (9–10 баллов) произошла в высокогорном Кош-Агачском р-не 27.9.2003. Известны следы древних катастроф (палеосейсмодислокации). Осн. богатство недр А. составляют месторождения благородных металлов и колчеданных свинцово-цинково-медно-баритовых руд (Корбалихинское, Зыряновское и др.), образующие полиметаллич. пояс Рудного А. На Горном А. – месторождения ртути, золота, железных, вольфрамово-молибденовых руд. Издавна известны месторождения поделочных камней, мрамора. Имеются термальные минер. источники: Абаканский Аржан, Белокурихинские и др.

Климат

Климат А. континентальный в предгорьях, резко континентальный во внутренней и вост. частях, что определяется положением в умеренных широтах и значительным удалением от океанов. Зима суровая и длительная (от 5 мес в предгорьях до 10 мес в высокогорьях), чему способствует влияние Азиатского антициклона. Ср. темп-ра января составляет (в предгорьях) от –15 до –20 °C; на северо-востоке несколько выше и на берегах Телецкого оз. достигает –9,2 °C; в котловинах, где обычны температурные инверсии, снижается до –31,7 °C. Зафиксированный минимум темп-р –60 °C (в Чуйской степи). С сильным выхолаживанием связано широкое развитие многолетнемёрзлых пород, мощность которых составляет местами до неск. сотен метров. Лето сравнительно короткое (до 4 мес), но тёплое. Ср. темп-ра июля колеблется от 22 °C (в предгорьях) до 6 °C в высокогорье; в котловинах и юж. предгорьях возможен подъём до 35–40 °C и более. Для среднегорья и низкогорья характерны значения 14–18 °C. Безморозный период на выс. до 1000 м не превышает 90 дней, выше 2000 м практически отсутствует.

Зима суровая и длительная (от 5 мес в предгорьях до 10 мес в высокогорьях), чему способствует влияние Азиатского антициклона. Ср. темп-ра января составляет (в предгорьях) от –15 до –20 °C; на северо-востоке несколько выше и на берегах Телецкого оз. достигает –9,2 °C; в котловинах, где обычны температурные инверсии, снижается до –31,7 °C. Зафиксированный минимум темп-р –60 °C (в Чуйской степи). С сильным выхолаживанием связано широкое развитие многолетнемёрзлых пород, мощность которых составляет местами до неск. сотен метров. Лето сравнительно короткое (до 4 мес), но тёплое. Ср. темп-ра июля колеблется от 22 °C (в предгорьях) до 6 °C в высокогорье; в котловинах и юж. предгорьях возможен подъём до 35–40 °C и более. Для среднегорья и низкогорья характерны значения 14–18 °C. Безморозный период на выс. до 1000 м не превышает 90 дней, выше 2000 м практически отсутствует. Осадки связаны гл. обр. с зап. влагонесущими потоками и распределяются крайне неравномерно по территории и по сезонам. Отчётливо выражена экспозиционная асимметрия, при которой наветренные склоны хребтов, особенно зап. периферии, получают значительно больше осадков, чем внутренние котловины. Так, в высокогорье Катунского и Южно-Чуйского хребтов выпадает в год до 2000 мм осадков и более, в то время как Курайская и Чуйская степи относятся к одним из наиболее засушливых мест в России (до 100 мм осадков в год). Дефицит влаги в котловинах объясняется также иссушающим воздействием горно-долинных ветров – фёнов, особенно зимой и осенью. В низкогорье и среднегорье выпадает в ср. 700–900 мм осадков в год. Максимум осадков приходится на лето. Толщина снежного покрова в сев. и зап. районах и в высокогорье достигает 60–90 см и более, в котловинах – менее 10 см, а в малоснежные годы устойчивый покров практически не образуется.

Осадки связаны гл. обр. с зап. влагонесущими потоками и распределяются крайне неравномерно по территории и по сезонам. Отчётливо выражена экспозиционная асимметрия, при которой наветренные склоны хребтов, особенно зап. периферии, получают значительно больше осадков, чем внутренние котловины. Так, в высокогорье Катунского и Южно-Чуйского хребтов выпадает в год до 2000 мм осадков и более, в то время как Курайская и Чуйская степи относятся к одним из наиболее засушливых мест в России (до 100 мм осадков в год). Дефицит влаги в котловинах объясняется также иссушающим воздействием горно-долинных ветров – фёнов, особенно зимой и осенью. В низкогорье и среднегорье выпадает в ср. 700–900 мм осадков в год. Максимум осадков приходится на лето. Толщина снежного покрова в сев. и зап. районах и в высокогорье достигает 60–90 см и более, в котловинах – менее 10 см, а в малоснежные годы устойчивый покров практически не образуется. В горах А. известно св. 1500 ледников общей пл. ок. 910 км2. Максимально распространены в Катунском, Южно- и Северо-Чуйском хребтах. К наиболее крупным ледникам относятся Талдуринский, Актру (Актуру) и Маашей (Машей), длина которых составляет 7–12 км.

В горах А. известно св. 1500 ледников общей пл. ок. 910 км2. Максимально распространены в Катунском, Южно- и Северо-Чуйском хребтах. К наиболее крупным ледникам относятся Талдуринский, Актру (Актуру) и Маашей (Машей), длина которых составляет 7–12 км.

Реки и озёра

Фото А. И. Нагаева Алтай. Река Катунь.

Фото А. И. Нагаева Алтай. Телецкое озеро.

А. расчленён густой сетью (неск. десятков тысяч) горных рек, по режиму питания относящихся к алтайскому типу: питаются талыми снеговыми водами и летними дождями; отличаются длительным весенним половодьем. Б. ч. рек принадлежит бассейну Оби, оба её истока – Катунь и Бия – находятся на А. и являются его главными водными артериями. Зап. отроги дренируются правыми притоками р. Иртыш, среди которых выделяется р. Бухтарма. Реки сев.-вост. части А. (Абакан и др.) имеют сток в долину р.

Типы ландшафтов

На А. хорошо выражена высотная поясность ландшафтов. В нижнем ландшафтном поясе – степи, на севере гл. обр. луговые, с участками лесостепей. На юге степи образуют широкий пояс, поднимаясь до выс. 1000 м и более, и местами имеют черты опустыненных, переходящих в полупустыни. Из горно-степных животных обычны суслики, полёвки, хомячки, барсук; из птиц – степной орёл, копчик, пустельга. Аналогичен облик степей в межгорных котловинах. Там встречается антилопа дзерен, монгольский сурок, кот манул и др. В степных низкогорьях развиты выщелоченные и оподзоленные чернозёмы, в котловинах – своеобразные сухостепные каштановые и тёмно-каштановые почвы. Незначительный лесостепной пояс связан с экспозиционной асимметрией увлажнённости и освещения, когда на сев. склонах низкогорья произрастает лиственница (реже берёза, осина или сосна), а на южных – луговые степи. Лесной пояс в горах А. преобладает. Здесь господствуют горно-таёжные леса: темнохвойные, т. н. черневая тайга из пихты, ели и сосны сибирской кедровой (или «кедра»), и светлохвойные из лиственницы и сосны обыкновенной. Среди обитателей горных лесов типичны таёжные животные – медведь, рысь, колонок, белка, кабарга, марал и др.; из птиц – глухарь, рябчик, кедровка, дятлы, клесты. Черневая тайга на богатых гумусом глубокоподзолистых или бурых лесных почвах широко распространена в зап.

В степных низкогорьях развиты выщелоченные и оподзоленные чернозёмы, в котловинах – своеобразные сухостепные каштановые и тёмно-каштановые почвы. Незначительный лесостепной пояс связан с экспозиционной асимметрией увлажнённости и освещения, когда на сев. склонах низкогорья произрастает лиственница (реже берёза, осина или сосна), а на южных – луговые степи. Лесной пояс в горах А. преобладает. Здесь господствуют горно-таёжные леса: темнохвойные, т. н. черневая тайга из пихты, ели и сосны сибирской кедровой (или «кедра»), и светлохвойные из лиственницы и сосны обыкновенной. Среди обитателей горных лесов типичны таёжные животные – медведь, рысь, колонок, белка, кабарга, марал и др.; из птиц – глухарь, рябчик, кедровка, дятлы, клесты. Черневая тайга на богатых гумусом глубокоподзолистых или бурых лесных почвах широко распространена в зап. предгорьях и на северо-востоке. Пихтарники тяготеют к средней части горных склонов, кедровая тайга – к верхним частям. В темнохвойных лесах травяной ярус составляют крупнотравные и высокотравные виды; подлесок часто отсутствует или состоит из напочвенного покрова (мхи, лишайники), к которому добавляются кустарниковый и кустарничковый ярусы. Лиственничники занимают значительные пространства в бассейне ср. течения р. Катунь, на Теректинском и Курайском хребтах. Сосновые леса, нередко паркового типа, распространены преим. по долинам рек Катунь и Чулышман. В светлохвойных лесах разнообразен травяно-кустарниковый ярус. Серые лесные почвы выше 1700 м переходят в лесотундровые и горно-тундровые. Верхняя граница леса по высоте колеблется от 1600 до 2400 м, здесь произрастает редкостойная тайга с хорошо развитым высокотравьем, кустарниковым и травяно-кустарниковым ярусами.

предгорьях и на северо-востоке. Пихтарники тяготеют к средней части горных склонов, кедровая тайга – к верхним частям. В темнохвойных лесах травяной ярус составляют крупнотравные и высокотравные виды; подлесок часто отсутствует или состоит из напочвенного покрова (мхи, лишайники), к которому добавляются кустарниковый и кустарничковый ярусы. Лиственничники занимают значительные пространства в бассейне ср. течения р. Катунь, на Теректинском и Курайском хребтах. Сосновые леса, нередко паркового типа, распространены преим. по долинам рек Катунь и Чулышман. В светлохвойных лесах разнообразен травяно-кустарниковый ярус. Серые лесные почвы выше 1700 м переходят в лесотундровые и горно-тундровые. Верхняя граница леса по высоте колеблется от 1600 до 2400 м, здесь произрастает редкостойная тайга с хорошо развитым высокотравьем, кустарниковым и травяно-кустарниковым ярусами. Выше – кедровое и лиственничное редколесья, чередующиеся с зарослями кустарников (ерников) и субальпийскими лугами. Среди кустарников доминируют берёза круглолистная, ивы, можжевельник, курильский чай. В составе высокотравных лугов много ценных видов: маралий корень, чемерица Лобеля, черника, бадан и др. Альпийские луга, распространённые в высокогорье зап. и центр. районов А., чередуются с пятнами мохово-лишайникового покрова или каменистыми россыпями. Выделяются формации крупнотравных, мелкотравных, злаково-осоковых и кобрезиевых лугов. В высокогорье также представлены ландшафты субальпийских лугов, горных тундр, скалы, каменистые россыпи, ледники и вечные снега. Б. ч. высокогорья занимают горные тундры, не отличающиеся большим разнообразием видов. Встречаются луговые, мохово-лишайниковые, кустарниковые и каменистые тундры.

Выше – кедровое и лиственничное редколесья, чередующиеся с зарослями кустарников (ерников) и субальпийскими лугами. Среди кустарников доминируют берёза круглолистная, ивы, можжевельник, курильский чай. В составе высокотравных лугов много ценных видов: маралий корень, чемерица Лобеля, черника, бадан и др. Альпийские луга, распространённые в высокогорье зап. и центр. районов А., чередуются с пятнами мохово-лишайникового покрова или каменистыми россыпями. Выделяются формации крупнотравных, мелкотравных, злаково-осоковых и кобрезиевых лугов. В высокогорье также представлены ландшафты субальпийских лугов, горных тундр, скалы, каменистые россыпи, ледники и вечные снега. Б. ч. высокогорья занимают горные тундры, не отличающиеся большим разнообразием видов. Встречаются луговые, мохово-лишайниковые, кустарниковые и каменистые тундры. Выше 3000 м расположен нивально-гляциальный пояс. Из животных высокогорного пояса характерны алтайская пищуха, горный козёл, снежный барс, северный олень. Особый тип интразональных ландшафтов А. представляют болота, распространённые почти повсеместно на плоских междуречьях и плоскогорьях.

Выше 3000 м расположен нивально-гляциальный пояс. Из животных высокогорного пояса характерны алтайская пищуха, горный козёл, снежный барс, северный олень. Особый тип интразональных ландшафтов А. представляют болота, распространённые почти повсеместно на плоских междуречьях и плоскогорьях.

Особо охраняемые природные территории

5 объектов А. (Алтайский заповедник, охранная полоса вокруг Телецкого оз., Катунский заповедник, природный парк Белуха и Зона покоя Укок), называемые Золотые горы Алтая, включены с 1998 в список Всемирного наследия. Природные ландшафты и отд. памятники природы охраняются также в Маркакольском заповеднике. Создан ряд заказников.

Об экономике А. см. в статьях Алтайский край, Алтай (Республика Алтай) и Тува.

История открытия и исследования

Первые науч. исследования природы А. относятся к 1-й пол. 18 в., когда на западе были открыты рудные месторождения и построены первые медеплавильные заводы. Рус. переселенцы, в осн. беглые заводские и гос. крестьяне, появились на севере А. в сер. 18 в. Первые рус. поселения, в т. ч. старообрядческие, стали возникать в 1750–70-х гг., гл. обр. по долинам ср. течения рек. В 19 в. начали заселяться верховья рек, в осн. кочевниками-казахами из Китая и Казахстана. В 1826 изучением флоры А. занимался К. Ф. Ледебур. В 1828 были обнаружены россыпные месторождения золота. В 1-й пол. 19 в. геологич. исследования проводили П. А. Чихачёв (1842), Г. Е. Щуровский (1844) и инженеры горного ведомства. Во 2-й пол. 19 в. на А. работали многочисл. экспедиции, в т. ч. Рус. географич. об-ва, Академии наук, в составе которых были В. А. Обручев, В. В. Сапожников, изучавшие в течение ряда лет совр. оледенение и растит.

относятся к 1-й пол. 18 в., когда на западе были открыты рудные месторождения и построены первые медеплавильные заводы. Рус. переселенцы, в осн. беглые заводские и гос. крестьяне, появились на севере А. в сер. 18 в. Первые рус. поселения, в т. ч. старообрядческие, стали возникать в 1750–70-х гг., гл. обр. по долинам ср. течения рек. В 19 в. начали заселяться верховья рек, в осн. кочевниками-казахами из Китая и Казахстана. В 1826 изучением флоры А. занимался К. Ф. Ледебур. В 1828 были обнаружены россыпные месторождения золота. В 1-й пол. 19 в. геологич. исследования проводили П. А. Чихачёв (1842), Г. Е. Щуровский (1844) и инженеры горного ведомства. Во 2-й пол. 19 в. на А. работали многочисл. экспедиции, в т. ч. Рус. географич. об-ва, Академии наук, в составе которых были В. А. Обручев, В. В. Сапожников, изучавшие в течение ряда лет совр. оледенение и растит. покров А. Начиная с 1920-х гг. проводилось планомерное изучение природы А.: крупномасштабные топографич. и геологич. съёмки, а также исследование разнообразных природных ресурсов в связи с развитием горной пром-сти, гидроэнергетики и сельского хозяйства.

покров А. Начиная с 1920-х гг. проводилось планомерное изучение природы А.: крупномасштабные топографич. и геологич. съёмки, а также исследование разнообразных природных ресурсов в связи с развитием горной пром-сти, гидроэнергетики и сельского хозяйства.

Магматизм и металлогения Алтая и прилегающих крупных магматических провинций — Научное издательство Schweizerbart

Полевая экскурсия «Металлогения Юго-Восточного Алтая (Россия)

Рудный район Северо-Западной Монголии, граница перми и триаса».

общей протяженностью около 2500 км включает посещение ряда

месторождения: Cu-Co-W Каракульское месторождение, Ag-Sb Асгат (Северо-Западная Монголия) и

Оземное (Гомский Алтай) месторождения, Cu-Hg-Ba Джилкыдаль и Mo-W грейзен

Калгутинские месторождения. Проявления позднего палеозоя и раннего

Мезозойский базитовый, щелочно-базитовый и гранитоидный магматизм в этом районе.

также были осмотрены по маршруту экскурсии.

), Mo-W (Калгута) и арсенид Ni-Co.

(Асхатин-гол) месторождения. Это руководство может быть полезно как для

геологам и студентам понять связь между рудными месторождениями

и магматические события.

), Mo-W (Калгута) и арсенид Ni-Co.

(Асхатин-гол) месторождения. Это руководство может быть полезно как для

геологам и студентам понять связь между рудными месторождениями

и магматические события. Часть А: Металлогения Юго-Восточного Алтая (Россия) и Северо-Западной Монголии Рудного района, граница перми и триаса

Введение 9

1. Геологическое строение, магматизм и металлогения Алтая

(Борисенко А.С., Владимиров А.Г., Говердовский В.А., Оболенский А.А., Травин А.В.) 9

1.2. Магматизм и возраст магматических событий 13

1.3. Металлогения Алтая 15

2. Серебро-сурьмяное оруденение ЮВ Алтая и СЗ Монголии

(Борисенко А.С., Павлова Г.Г., Говердовский В.А., Боровиков А.А., Наумов Э.А.) 18

2.1. Юстидский рудный узел 19

2.1.1. Асгат-Озерная сереброрудная зона 21

2.1.2. Месторождение Асгат 23

2.2. Толбонурский рудный узел 30

2.2.1. Месторождение Толбонур 30

2.

2.2. Месторождение Шарабурег 31

2.2. Месторождение Шарабурег 31 2.2.3. Сагсайское месторождение 31

2.3. Минеральный состав руд Ag-Sb месторождений 35

2.3.1. Основные рудные полезные ископаемые 37

2.3.2. Второстепенные рудные полезные ископаемые 43

2.3.3. Редкие рудные полезные ископаемые 45

2.3.4. Полезные ископаемые 46

2.3.5. Гипергенные минералы 46

2.5. Исследование флюидных включений 49

2.6. Эндогенная зональность Ag-Sb оруденения 52

2.7. Термодинамическое моделирование процессов осаждения на месторождениях Ag-Sb 54

2.8. Генезис Ag-Sb оруденения 58

3. Ртутное оруденение ЮВ Алтая и СЗ Монголии

(А.А. Оболенский) 60

3.1. Месторождение Чаган-Узун 64

3.2. Акташское месторождение 66

4. Редкометальное оруденение ЮВ Алтая и СЗ Монголии

(И.Ю. Анникова, А.Г. Владимиров, Н.Н. Крук, А.С. Борисенко) 69

4.1. Калгутинское Мо-З грейзеновое месторождение 69

4.1.1. Геологическое строение 69

4.

1.2. Минералого-петрографическая и петрохимическая характеристика

1.2. Минералого-петрографическая и петрохимическая характеристика Калгутинского гранит-1 эвкогранитного комплекса 71

4.1.3. Минералого-петрографическая и петрохимическая характеристика

Восточно-Калгутинского комплекса 73

4.1.4. Mo-W минерализация Калгутинского рудного узла 75

4.1.5. Минеральный состав руд Калгутинского месторождения 77

4.1.6. Основные этапы рудообразования Калгутинского месторождения 79

4.1.7. Возраст оруденения Калгутинского месторождения 81

4.2. Ультраредкометальные граниты Южного Алтая 83

5. Кобальтовая минерализация ЮВ Алтая и СЗ Монголии

(В.А. Говердовский, Г.Г. Павлова, А.С. Борисенко, И.Г. Третьякова) 89

5.1. Cu-Co-Bi-W Месторождение Каракуль 89

5.2. Ni-Co-As Месторождение Асхатин-гол 92 Литература 97

Часть Б. Пермо-триасовые, девонские и раннепалеозойские магматические провинции Алтае-Саянской складчатой системы (Колывано-Томская складчатая зона, Кузнецкий и Минусинский прогибы, Кузнецкий Алатау)

Посвящение

М.

А. Усов 105

А. Усов 105 Ю.А. Кузнецов 107

И В. Лучицкий 108

1. Пермо-триасовый магматизм Алтае-Саянской складчатой системы

1.1. Пермо-триасовый магматизм Колывано-Томской складчатой зоны

(Г.С. Федосеев) 115

1.1.1. Гранитоидные комплексы 116

1.1.2. Базовые комплексы 117

1.1.3. Полевые экскурсии 118 Остановка 1. Разрез Борок 118 Остановка 2. Разрез Гусиный Брод 120

1.2. Плюмовые базальты Кузбасса

(Буслов М.М., Сафонова И.Ю., Федосеев Г.С., Рейхов М., Травин А.В., Бабин Г.А.) 121

1.2.1. Геология и стратиграфия 122

1.2.2. Петрография и геохимия базальтов 125

1.2.3. 40Ar/39Ar возраст базальтов и долеритов 129

1.2.4. Полевые экскурсии 130 Остановка 3. Разрезы Каракан и Планерный 130 Остановка 4. Разрезы Кыргай-1 и Кыргай-2 131

Список литературы 132

2. Ранне- и среднепалеозойский магматизм Кузнецкого Алатау

2.1. Гранитоидная провинция Кузнецкого Алатау

(Б.

Д. Василев, Г.С. Федосеев, А.Ю. Фальк) 136

Д. Василев, Г.С. Федосеев, А.Ю. Фальк) 136 2.1.1. Улен-Туимский комплекс гранитоидных батолитов 137

2.1.2. Туим-Карышский (Туимский) плутон 137

2.1.3. Киялых-Узеньское медно-молибденовое месторождение 138

2.1.4. Полевые экскурсии 140 Остановка 5. Медно-молибденовое месторождение Киялых-Узень 140

2.2. Плюмовый щелочно-базитовый магматизм Кузнецкого Алатау:

Горячегорский комплекс (И.Ф. Гертнер, В.В. Врублевский, В.Н. Войтенко,

П.А. Тишин, Т.С. Краснова, О.М. Гринев, А.М. Сазонов) 141

2.2.1. Тектоническая обстановка щелочных интрузий 141

2.2.2. Петрография Горячегорского комплекса 143

2.2.3. Возраст Горячегорского комплекса 143

2.2.4. Внутреннее строение Кия-Шалтырского плутона 143

2.2.5. Петрография Кия-Шалтырского массива 145

2.2.6. Магматические источники и геодинамическая обстановка щелочных основных

интрузий Кузнецкого Алатау 146

2.

3. Многостадийный гранитоидный магматизм Сорского рудного поля (А.Н. Берзина) 153

3. Многостадийный гранитоидный магматизм Сорского рудного поля (А.Н. Берзина) 153 2.3 .1. Геохимия вмещающих пород и порфировых интрузий 155

2.3.2. Геология месторождения Сора. 158

2.3.3. Полевые экскурсии 161 Остановка 7. Карьер Сора-Мо (А.Е. Изох) 161

Литература 163

3. Внутриконтинентальный базитовый магматизм Минусинского прогиба

3.1. Раннедевонский рифтогенный магматизм: Кузьминский комплекс силлов

(Г.С. Федосеев) • 166

3 .1.1. Полевые экскурсии 168 Остановка 8. Озеро Матарак. Тела базальтов и долеритов в стратотипе

матаракской свиты 168 Остановка 9. Озеро Шунет. Силлы базальтов и долеритов в стратотипе

шунетской свиты 170

3.2. Позднемеловой внутриконтинентальный щелочно-базальтовый магматизм Чебаки-Балахтинской впадины: тергешский комплекс

(А.Е. Изох, Г.С. Федосеев, В.А. Кутолин) 171

3.2.1. Расположение труб 173

3.2.2. Геология труб 173

3.2.3. Возраст труб 177

3.2.4. Происхождение труб 177

3.

2.5. Полевые экскурсии 178

2.5. Полевые экскурсии 178 Остановка 10. Трубка Красноозерская 179

Остановка 11. Трубка Тергеш 181

Список литературы 182

Часть C: Эдуард Зюсс и алтайды: что такое имя?

Вводный очерк об Алтаидах

К. Сенгор и Б. Натальин

Введение 190

Континентальная тектоника 191

Пограничные структуры плит в пределах континентов 196

Классификация орогенов 197

Альтаиды 209 9 0003 Разработка идей и изменение наименований Альтаиды по Зюссу 225

Алтаиды в Советском Союзе 245

Выводы 272

Благодарности 275

Литература 276

МЕТАМОРФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ТОНГУЛАКСКОГО ХРЕБТА, АЛТАЙ: МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ | Российская геология и геофизика

Skip Nav DestinationИсследовательская статья| 01 апреля 2003 г.

В.А. Ананьев; Полянский О.П.; Г.Г. лепезин; В.В. РевердаттоИнформация об авторе и статье

Издательство: Новосибирский государственный университет

Полученный:

21 мая 2001 г.

Первый онлайн: 29 окт 2022

Online ISSN: 1878-030X

Print ISSN: 1068-7971

© 2003 УИГГМ, СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН

ОИГГМ СО РАН

Рос. геол. Геофиз. (2003) 44 (4): 297–304.

История статьиПолучено:

21 мая 2001 г.

Первый онлайн:

29 октября 2022 г.

- Цитировать

- Посмотреть эту цитату

- Добавить в менеджер цитирования

- Делиться

- Фейсбук

- Твиттер

- Электронная почта

- Инструменты

Получить разрешения

- Поиск по сайту

Цитата

В. А. Ананьев, О.П. Полянский, Г.Г. Лепезин, В.В. Ревердатто; МЕТАМОРФИЧЕСКАЯ РАЙОННОСТЬ ТОНГУЛАКСКОГО ХРЕБТА, АЛТАЙ: МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. Рус. геол. Геофиз. 2003;; 44 (4): 297–304. doi:

А. Ананьев, О.П. Полянский, Г.Г. Лепезин, В.В. Ревердатто; МЕТАМОРФИЧЕСКАЯ РАЙОННОСТЬ ТОНГУЛАКСКОГО ХРЕБТА, АЛТАЙ: МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. Рус. геол. Геофиз. 2003;; 44 (4): 297–304. doi:

Скачать файл цитирования:

- Рис (Зотеро)

- Рефменеджер

- EasyBib

- Подставки для книг

- Менделей

- Бумаги

- Конечная примечание

- RefWorks

- Бибтекс

Расширенный поиск

Тонгулакский метаморфический комплекс расположен на юго-востоке Горного Алтая, в междуречье Башкаус-Кубадру. В его составе выделены четыре зоны: хлоритовая (на периферии), кордиеритовая, силлиманитовая и бесставролитовая. Метаморфическая зональность симметричная, общей шириной 13–15 км. Условия метаморфизма оцениваются как 500–700 ° C и 3,5–5 кбар.

Ваш комментарий будет первым