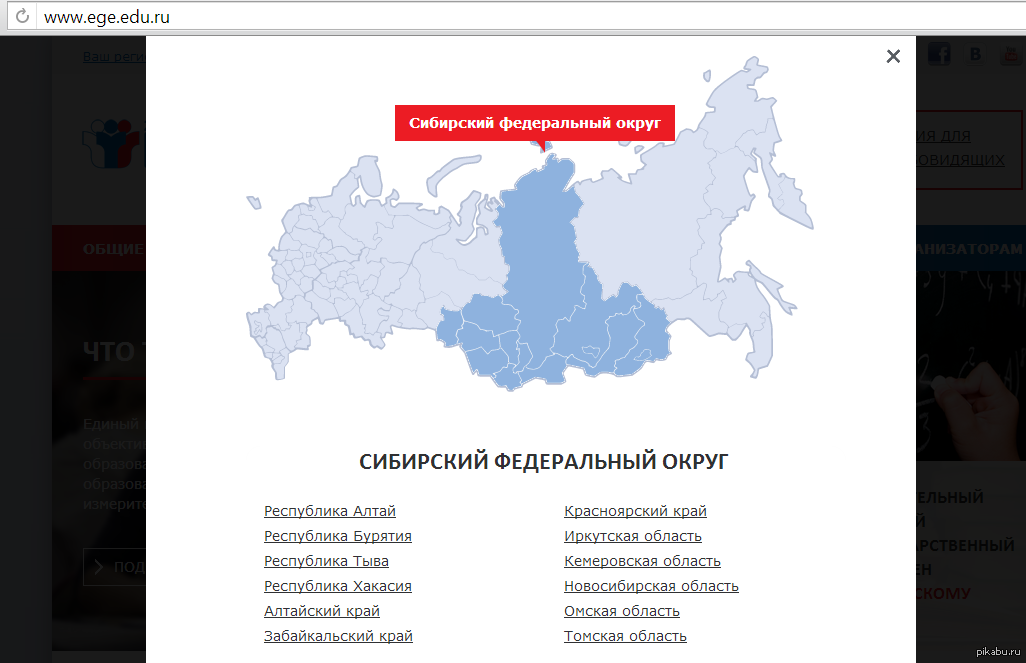

Омская область, Новосибирская область, Томская область, Алтайский Край, Кемеровская область, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Красноярский Край, Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский Край.

Омская область

История Омской области начинается в начале 17 века. Заселение территории было вынужденным, так как было необходимо осуществлять контролировать за близстоящими волостью Татарского уезда и Барабинской земли, в которых проживали татары. Татары платили ясак России, и для своевременных выплат, в 1716 году, на территории Омской области был построен острог. А после того, как Иван Бухгольц со своей экспедицией посетил земли Омской области, территория начала расширятся и на верховьях Енисея, Иртыша и Тобола активно заселяться русскими поселенцами.

Подробнее >>>

Новосибирская область

Новосибирская область отличается красотой своей природы и разнообразием животного мира. На территории области протекает более 430 рек, самой крупной из которых является Обь. Также, в Новосибирской области более 3 тыс. озер, среди них: Убинское, Чаны, Сартлан и др. Некоторые из них относятся к самым крупным озерам в Западной Сибири. В районе Новосибирска есть и Новосибирское водохранилище или, как его еще называют, «Обское море». Весной уровень воды в водохранилище значительно понижается, обнажая песчаное дно, и можно увидеть тысячи людей, которые нежатся под теплым солнцем на многочисленных пляжах.

Также, в Новосибирской области более 3 тыс. озер, среди них: Убинское, Чаны, Сартлан и др. Некоторые из них относятся к самым крупным озерам в Западной Сибири. В районе Новосибирска есть и Новосибирское водохранилище или, как его еще называют, «Обское море». Весной уровень воды в водохранилище значительно понижается, обнажая песчаное дно, и можно увидеть тысячи людей, которые нежатся под теплым солнцем на многочисленных пляжах.

Подробнее >>>

Томская область

Первое, что хочется отметить, что уровень образования Томской области очень высок. Здесь, более тридцати пяти процента работающего населения имеют высшее образование. Ведь неспроста, в 2005 году, Томская область получила право на создание Особой экономической зоны. За счет богатых природных ресурсов область не отстает по своим позициям и в промышленном производстве. Свою историю область начинает с 1604 года, когда Царь Борис дал указ найти место и построить на нем город. С тех пор, город, а также его область, стремительно развивались во всех отраслях.

Подробнее >>>

Алтайский Край

Как и любой край, Алтайский предоставляет не одну отрасль. Здесь развивается текстильная, лесная и пищевая промышленности, развито машиностроение и металлургия. Не уступает в расширении и сельское хозяйство. Благодаря континентальному климату края, большинство жителей занимаются животноводством и растениеводством. Среди полезных ископаемых можно обнаружить: соду, поваренную соль, драгоценные металлы. Особую известность Алтайскому краю принесли природные грязевые источники и живительными свойствами в минеральной и питьевой воде. Часто, как грязи, так и воду, применяют в народной медицине.

Подробнее >>>

Кемеровская область

История Кемеровской области начинается с 1721 года. На одном из берегов реки Томь была найдена «горелая гора», которая в будущем стала важнейшим местом для добывания кузнецких углей.

Подробнее >>>

Республика Алтай

Республика Алтай окружают, с одной стороны, сибирская тайга, с другой – степи и полупустыни Монголии. Часто можно услышать, как Алтай называют «российским Тибетом», ведь это тоже гора с весьма колоритным ландшафтом, которая находится на границе нескольких государств с их разнообразной природной и культурной зоной. Территориальное расположение Республики Алтай граничит с Китаем, Монголией, Казахстаном и Российской Федерацией. Зимы Республики очень продолжительные и морозные, а лето, не смотря на свой короткий срок (июль-август), достаточно жаркое.

Подробнее >>>

Республика Тыва

За всю историю Республика Тыва неоднократно меняла свое название, но мало кто знает, что Тыва это этническое самоназвание жителей, а Тува является укоренившимся вариантом этого названия, только на русском языке. Население Тувы насчитывает 300 тысяч человек. Республика является частью Российской Федерации и находится в центре Азии, на юге Сибири. За счет малой заселенности территории и почти полного отсутствия заводов и фабрик, республика сохранила девственность своей земли и большое количество исторических памятников. Здесь берет свое начало одна из крупнейших рек мира – Енисей. Для туристов будет интересно посмотреть и на природные заповедники.

Подробнее >>>

Республика Хакасия

Есть как минимум три причины, чтобы посетить Республику Хакасию. Во-первых – устроить себе незабываемый пляжный отдых, во-вторых, испытать на себе экстремальный туризм, а в-третьих, посетить древнейшие памятники истории. История Республики Хакасия насчитывает более 300 тысяч лет, за это время республика сумела не только сохранить первозданность своей природы, но и возродить памятники культуры и археологические ценности. На сегодняшний день можно насчитать более двадцати пяти тысяч исторических памятников, среди которых можно увидеть древние захоронения, наскальные рисунки и крепости.

История Республики Хакасия насчитывает более 300 тысяч лет, за это время республика сумела не только сохранить первозданность своей природы, но и возродить памятники культуры и археологические ценности. На сегодняшний день можно насчитать более двадцати пяти тысяч исторических памятников, среди которых можно увидеть древние захоронения, наскальные рисунки и крепости.

Подробнее >>>

Красноярский Край

Красноярский край это край культурных традиций, спортивного потенциала своих жителей, редких природных памятников и динамично развивающейся экономики. История Красноярского края, как и все другие начинается с острога. В 1619 году в Восточной Сибири, на берегах реки Енисей был образован ремесленный и товарораспределительный центр. Для защиты центра, с юга были построены другие остроги, которые получили название «Красноярская заречная черта». В 1628 году казак Андрей Дубенский решил построить опорный пункт с целью закрепления русских на Среднем Енисее. Острогу дали имя Красный Яр. Название «Красноярск» произошло от дословного перевода места на берегу Енисея – Кызыл-Джар.

Острогу дали имя Красный Яр. Название «Красноярск» произошло от дословного перевода места на берегу Енисея – Кызыл-Джар.Подробнее >>>

Иркутская область

Иркутская область считается одной из наиболее населенных областей Сибири с административным центром Иркутск. Площадь составляет около 775 000 км ². Население — в соответствии с последними подсчетами 2422026 человек. Большая часть населения — это русские (89 процентов), украинцы, татары, буряты. Иркутск, Ангарск и Братск — крупнейшие города в регионе. Число людей в Иркутской области уступает лишь немногим другим областям, к примеру, таких как Новосибирская. На территории Иркутской области извлекаются различные виды угля, железной руды, золота, каменной соли, цемента, огнеупорной глины и т.д.

Подробнее >>>

Республика Бурятия

С древнейших времен на территории современной Бурятии проживало огромное количество разных народов и племен. Бурятия считалась центром буддизма. Множество легенд связано с религиями шаманизма и их служителями – ламами и шаманами. Считается, что могила Чингисхана, с его драгоценностями, находится в Бурятии. Среди центров буддизма в Республики Бурятия самым знаменитым является Иволгинский дацан. На туристов это место действует магнетически. Дацан — это монастырь, включающий в себя буддийский университет. Иволгинский дацан был построен сразу же после окончания Великой Отечественной войны и является первым центром российского буддизма.

Множество легенд связано с религиями шаманизма и их служителями – ламами и шаманами. Считается, что могила Чингисхана, с его драгоценностями, находится в Бурятии. Среди центров буддизма в Республики Бурятия самым знаменитым является Иволгинский дацан. На туристов это место действует магнетически. Дацан — это монастырь, включающий в себя буддийский университет. Иволгинский дацан был построен сразу же после окончания Великой Отечественной войны и является первым центром российского буддизма.

Подробнее >>>

Забайкальский Край

Забайкальский край хранит себе множество секретов и поражает масштабом горных хребтов и пустынь. Здесь находится самое большое месторождение меди в России, более двадцати тонн. К одному из чудес природы можно отнести Чарские пески. Ученые до сих пор не могут выдвинуть ни одной теории о том, как образовалась это пустыня. Удивительных контраст заснеженных гор с песками пустыни производят неизгладимые впечатления. Горы покрыты снегом даже в летнее время года, а вместо верблюдов в пустыне можно увидеть караваны северных оленей. Это единственное место во всем мире, где можно обнаружить три стоящие храма, исповедующие разные религии.

Это единственное место во всем мире, где можно обнаружить три стоящие храма, исповедующие разные религии.

Подробнее >>>

Сибирский федеральный округ

Сибирский федеральный округ образован в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 849 от 13.05.2000г.

В состав Сибирского федерального округа входят 12 субъектов Российской Федерации: Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Забайкальский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области. Центр округа — город Новосибирск (численность населения на 01.01.2007 г. — 1,4 млн человек).

Площадь территории Сибирского федерального округа составляет 5145,0 тыс км2 (29% от площади территории России). На 01.01.2007 г. в округе проживало 19,6 млн человек, из них на долю городского населения приходилось 70,7%, сельского — 29,3%.

Крупнейшими городами Сибирского федерального округа являются Новосибирск, Омск, Красноярск, Иркутск, Барнаул, Новокузнецк, Кемерово, Томск, Улан-Удэ, Чита.

По плотности населения Сибирский федеральный округ занимает предпоследнее место среди федеральных округов: всего 3,8 чел. на км2. При этом население Сибирского федерального округа размещено по его территории неравномерно. В Кемеровской области плотность населения составляет 31,6 чел. на км2, в то время как на севере Красноярского края плотность населения составляет 0,3 — 0,5 чел. на км2.

Сибирский федеральный округ обладает значительным ресурсным потенциалом. На территории округа сосредоточены 85% общероссийских запасов свинца и титана, 80% российских запасов угля и молибдена, 71% никеля, 69% меди, 67% цинка, 66% марганца, 44% серебра, 36% вольфрама, 20% цементного сырья, 17% фосфоритов и титана, 10% железных руд, 8% бокситов и олова, 6% нефти, 4% газа. Соответственно добыча ряда полезных ископаемых на территории округа играет доминирующую роль в российском масштабе: в округе добывается 92% российского молибдена, 91% марганца, 90% платины, 75% никеля, 74% угля, 64% меди, 30% российского золота и 23% серебра.

Одной из ключевых отраслей промышленности Сибирского федерального округа является электроэнергетика. Округ выделяется крупнейшими в мире гидроэлектростанциями: Иркутской, Братской, Усть-Илимской, Красноярской, Саяно-Шушенской. Крупнейшими из тепловых электростанций являются Назаровская и Читинская ГРЭС, Норильская и Иркутская ТЭС. Соответственно в Сибирском федеральном округе сильно развита угольная промышленность. Важными отраслями специализации являются черная (Западная Сибирь) и цветная (Восточная Сибирь) металлургия. Из отраслей машиностроения в округе развиты энергетическое машиностроение (производство турбин, генераторов, котлов), производство оборудования для угольной промышленности, станкостроение. Химическая промышленность представлена производством синтетического аммиака, азотной кислоты, формалина, селитры, спиртов, хлора, смол, пластмасс, каустической соды, синтетического каучука, шин. Химическая промышленность сконцентрирована на Ангаро-Усольском и Красноярском химических комплексах.

Из отраслей машиностроения в округе развиты энергетическое машиностроение (производство турбин, генераторов, котлов), производство оборудования для угольной промышленности, станкостроение. Химическая промышленность представлена производством синтетического аммиака, азотной кислоты, формалина, селитры, спиртов, хлора, смол, пластмасс, каустической соды, синтетического каучука, шин. Химическая промышленность сконцентрирована на Ангаро-Усольском и Красноярском химических комплексах.

Лесопромышленный комплекс занимает одно из ведущих мест в экономике Сибирского федерального округа, так как в Сибири сосредоточено почти 40% лесных запасов России. Общая площадь лесного фонда — 346 321,7 тыс. га. В западно-сибирской части региона масштабом лесозаготовок выделяются Томская, Кемеровская области, Алтайский край. В Восточной Сибири особенно велики объёмы производства лесопромышленного комплекса, она дает 22% древесины и производства пиломатериалов России. Крупные предприятия лесопромышленного комплекса построены в Братске, Усть-Илимске, Лесосибирске, Енисейске. Одно из направлений лесохимии — производство искусственного каучука и последующего производства шин получило значительное развитие в округе; комплекс: производств расположен в Красноярске, Томске.

Одно из направлений лесохимии — производство искусственного каучука и последующего производства шин получило значительное развитие в округе; комплекс: производств расположен в Красноярске, Томске.

Сибирский федеральный округ занимает первые места по нагрузке железнодорожного и автомобильного транспорта. Не в последнюю очередь это вызвано богатством ресурсно-сырьевой базы. Ведущую роль в округе играет железнодорожный транспорт. Крупнейшие транспортные магистрали: Транссибирская магистраль, Сибирская железнодорожная магистраль и Южно-Сибирская магистраль.

На территории округа действуют Сибирские отделения 3-х Российских Академий наук — СО РАН (Сибирского отделения Российской Академии наук), СО РАСХН (Сибирского отделения Российской Академии сельскохозяйственных наук), СО РАМН (Сибирского отделения Российской Академии медицинских наук), в состав которых входят более 100 научно-исследовательских организаций, а также сеть научно-опытных станций.

youtube.com/embed/WJi-xvKgD8Q» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>

Сибирский федеральный округ

РедактироватьЦентр округа

Количество субъектов

10

Население (тыс.чел.)

19 287,474 (2018 г.)

Территория (тыс.

кв.км)

кв.км)4 361,730

Аппарат полномочного представителя СФО

Полномочный представитель Президента РФ

Рогожкин Николай Евгеньевич (с 12 мая 2014 г.)

Адрес аппарата управления

630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Державина, д. 18

Телефоны

+7 (383) 220-17-80, (383) 220-13-90, факс: (383) 220-17-80

Официальный сайт

Общие сведения

Редактировать Сибирский федеральный округ (СФО) – административное формирование Российской Федерации на территории Сибири. Образован 13 мая 2000 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе». Сибирский федеральный округ занимает 25,47% территории России. Центром Сибирского федерального округа является город Новосибирск.

Образован 13 мая 2000 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе». Сибирский федеральный округ занимает 25,47% территории России. Центром Сибирского федерального округа является город Новосибирск.Административный состав

В состав округа входят 10 субъектов (регионов) Российской Федерации. Ниже представлены наименования регионов с указанием их административных центров.

- Красноярский край

Красноярск (Город)

2 875,301 тыс. чел. (2017 г.)

- Новосибирская область

Новосибирск (Город)

2 746,728 тыс. чел. (2015 г.)

- Кемеровская область

Кемерово (Город)

2 725,257 тыс.

чел. (2015 г.)

чел. (2015 г.) - Иркутская область

Иркутск (Город)

2 404,195 тыс. чел. (2017 г.)

- Алтайский край

Барнаул (Город)

2 365,680 тыс. чел. (2017 г.)

- Омская область

Омск (Город)

1 978,514 тыс. чел. (2015 г.)

- Томская область

Томск (Город)

1 074,294 тыс. чел. (2015 г.)

- Республика Хакасия

Абакан (Город)

537,668 тыс. чел. (2017 г.)

- Республика Тыва

Кызыл (Город)

318,550 тыс.

чел. (2017 г.)

чел. (2017 г.) - Республика Алтай

Горно-Алтайск (Город)

217,007 тыс. чел. (2017 г.)

География

Редактировать Сибирский федеральный округ расположен на территориях части Западно-Сибирской равнины, Среднесибирского плоскогорья, горных массивов Южной Сибири и полуострова Таймыр, с севера территория СФО омывается водами Северного Ледовитого океана.Значительная часть территории Сибирского федерального округа расположена в районах Крайнего Севера и вечной мерзлоты.

На западе Сибирский федеральный округ граничит с Уральским федеральным округом, на востоке – с Дальневосточным федеральным округом, на юге – с Казахстаном и Монголией.

Экономика

Редактировать Регионы Сибирского федерального округа входят в Восточно-Сибирский и Западно-Сибирский экономические районы.

На территории Сибирского федерального округа сосредоточены значительные запасы свинца и платины (85% общероссийских запасов), молибдена (80%), никеля (71%), меди (69%), цинка и марганца (более 65%), серебра и золота (более 40%), а так же титана, вольфрама, фосфоритов, железной руды, бокситов и других полезных ископаемых.

Города

На территории округа расположено 114 городов. Ниже представлены наиболее крупные города.

1 547,910 тыс. чел.

1 173,854 тыс. чел.

1 035,528 тыс. чел.

635,530 тыс. чел.

620,099 тыс. чел.

557,179 тыс.

чел.

чел.553,076 тыс. чел.

550,213 тыс. чел.

236,313 тыс. чел.

229,592 тыс. чел.

Некоторые регионы Сибири постепенно выходят на «плато» по COVID-19 | Infopro54

Конец 2020 года и декабрь в Сибири ознаменовался постепенным выходом ряда регионов на «плато» по распространению коронавирусной инфекции. Однако в целом по округу продолжает распространяться «вторая волна» эпидемии, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Отмечается, что на 24 декабря в СФО выявлено 261 428 случаев заболевания COVID-19 за все время с начала эпидемии (с апреля).

— Как и ранее, основную картину в округе, формируют несколько субъектов СФО, доля которых в общей картине наиболее значительна — 10 и более процентов от общего количества выявленных случаев.

Таких регионов пять. В первую тройку с наиболее интенсивным влиянием на эпидемическую картину Сибири, как и в ноябре, входят Красноярский край, а также Иркутская область и Алтайский край. Еще два региона — Омская и Новосибирская области, также вносят значительный вклад в формирование статистики заболеваемости по федеральному округу, — констатируют в ИЦК.

Подробнее о пятерке «антилидеров» декабря:

- Красноярский край по итогам декабря безусловно лидирует по общей доле среди сибирских регионов. За месяц край без изменений сохранил свои показатели — 17%. Регион также продолжает лидировать по абсолютному числу заболевших — к концу года преодолен порог в 44 тысячи инфицированных. Стоит отметить, что за период с апреля до конца года край снизил свою долю по заболеваемости в СФО почти вдвое.

- Иркутская область также не изменила своей доли заболевших среди регионов Сибири— 15%. За месяц область преодолела порог в 38 тысяч инфицированных.

В отличие от Красноярского края, область с апреля, напротив, повысила свою долю среди регионов Сибири в два с половиной раза.

В отличие от Красноярского края, область с апреля, напротив, повысила свою долю среди регионов Сибири в два с половиной раза. - Доля Алтайского края среди сибирских регионов по итогам декабря также не изменилась — 12%. За месяц регион преодолел порог в 31 тысячу инфицированных. С апреля доля региона в общей картине увеличилась вдвое.

- Омская область не поменяла своей доли в СФО — 11% от общего количества заболевших. Регион перешел порог в 28 тысяч зарегистрированных случаев COVID-19. С апреля доля региона понизилась незначительно, на 2%.

- Новосибирская область — единственная из пятерки «антилидеров», чья доля в общей статистике СФО уменьшилась за декабрь до 10%. Количество заболевших превысило здесь 26 тысяч человек. С апреля доля региона в общей картине заболеваемости стала ниже почти в 2 раза.

Рассмотренная выше первая пятерка, почти не показавшая никаких изменений, формирует общую ситуацию в СФО. Прочие регионы оказали меньшее влияние. В декабре среди них выделяются Кемеровская и Томская области.

В декабре среди них выделяются Кемеровская и Томская области.

- Кемеровская область-Кузбасс — снизила долю до 9%. Область преодолела планку в 24 тысячи заболевших. С апреля эта доля увеличилась в полтора раза.

- Доля Томской области в отличие от Кузбасса осталась неизменной — 9%. В течение месяца область преодолела планку в 23 тысячи зарегистрированных случаев заболевания. С апреля доля области по заболеваемости среди регионов СФО также выросла в полтора раза.

Прочие субъекты СФО в еще меньшей степени формируют картину в федеральном округе.

- Республика Тыва и Хакасия — доля среди регионов СФО не изменилась, оставаясь равной 6%. По итогам декабря Тыва преодолела порог в 14 тысяч инфицированных, Хакасия — в 16 тысяч.

- Республика Алтай также без изменений, ее доля составляет 5%. В декабре республика преодолела планку в 13 тысяч инфицированных. Отметим, что в апреле доля Алтая среди регионов СФО была нулевой, как и у Тывы.

Фото предоставлено ИЦК

География Западная Сибирь

К районам Сибири и Дальнего Востока относятся: Западно-Сибирский район, Восточно-Сибирский и Дальневосточный районы.

В состав Западно-Сибирского района входят следующие территории:

- Тюменская область (включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа),

- Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области,

- Алтайский край,

- Республика Алтай.

В Западно-Сибирском районе на территории 2,4 млн км2 сосредоточена почти половина населения (46 %) Восточного макрорегиона. Район занимает территории Западно-Сибирской низменности и горных районов Алтая, Кузнецкого Алатау и Салаирского кряжа. Для климата Западной Сибири характерны континентальные черты, усиливающиеся на юге равнины. Зимой господствует безветренная солнечная морозная погода. Летом, при столкновении арктических воздушных масс с разогретым южным воздухом, происходит возникновение циклонов, сопровождающееся выпадением осадков. Огромная протяженность в меридиональном направлении обусловила отчетливое проявление широтной зональности в природе Западной Сибири. Здесь отсутствуют только зоны широколиственных и смешанных широколиственно-хвойных лесов. Крайний Север Западной Сибири занят зоной тундр. Из-за широкого распространения болот в лесной зоне Западной Сибири ее называют лесоболотной зоной. Болотами занято почти 40 % территории района. Высокая заболоченность усложняет освоение богатейших ресурсов этого края. В то же время западносибирские болота обладают большими запасами торфа. Крайний юг Западной Сибири – это степная зона с распаханными чернозёмными и каштановыми почвами.

Огромная протяженность в меридиональном направлении обусловила отчетливое проявление широтной зональности в природе Западной Сибири. Здесь отсутствуют только зоны широколиственных и смешанных широколиственно-хвойных лесов. Крайний Север Западной Сибири занят зоной тундр. Из-за широкого распространения болот в лесной зоне Западной Сибири ее называют лесоболотной зоной. Болотами занято почти 40 % территории района. Высокая заболоченность усложняет освоение богатейших ресурсов этого края. В то же время западносибирские болота обладают большими запасами торфа. Крайний юг Западной Сибири – это степная зона с распаханными чернозёмными и каштановыми почвами.

С осадочным чехлом Западно-Сибирской равнины связаны крупнейшие в стране месторождения нефти и природного газа. Здесь сосредоточено свыше 60 % российских запасов нефти и до 90 % природного газа. Важнейшие нефтяные месторождения сосредоточены в Ханты-Мансийском автономном округе (Самотлорское, Мегионское, Усть-Балыкское), а месторождения природного газа – в Ямало-Ненецком автономном округе (Уренгойское, Ямбургское, Медвежье месторождения). В Кемеровской области добывают каменный уголь (Кузнецкий угольный бассейн). Железные руды добывают в горной Шории. В районе имеются цветные металлы, запасы соли (Кулундинские озера), крупные запасы леса и водные ресурсы.

В Кемеровской области добывают каменный уголь (Кузнецкий угольный бассейн). Железные руды добывают в горной Шории. В районе имеются цветные металлы, запасы соли (Кулундинские озера), крупные запасы леса и водные ресурсы.

|

Рис. 1. Природные условия и ресурсы Западной Сибири |

Численность населения данного района составляет 15,1 млн человек. Основное население сосредоточено на юге. Наибольшая плотность населения – в Кемеровской области (более 32 человек на 1 км2). Средняя плотность населения в районе составляет 6,2 человека на 1 км2. Доля городского населения составляет 73 %.

|

Рис. 2. Плотность населения Западной Сибири |

В экономике района главную роль играют топливно-энергетический комплекс, металлургическая, химическая, лесная промышленность, и агропромышленный комплекс (зерновое хозяйство). В пределах Западно-Сибирского региона выделяются две крупные экономические зоны: северная и южная. В северной экономической зоне (Тюменская область, север Омской и Томской областей) хозяйственную специализацию определяют нефтяная и газовая, а также лесная промышленность. В южной части Западной Сибири на основе угольных и рудных ресурсов сформировался Кузнецко-Алтайский комплекс, производится сельскохозяйственное освоение лесостепных пространств. Центром металлургии Сибири является Новокузнецк, химическим центром региона является Кемерово. В Кемерово из-за развитой химической промышленности сохраняется сложная экологическая обстановка.

В пределах Западно-Сибирского региона выделяются две крупные экономические зоны: северная и южная. В северной экономической зоне (Тюменская область, север Омской и Томской областей) хозяйственную специализацию определяют нефтяная и газовая, а также лесная промышленность. В южной части Западной Сибири на основе угольных и рудных ресурсов сформировался Кузнецко-Алтайский комплекс, производится сельскохозяйственное освоение лесостепных пространств. Центром металлургии Сибири является Новокузнецк, химическим центром региона является Кемерово. В Кемерово из-за развитой химической промышленности сохраняется сложная экологическая обстановка.

В степной и лесостепной зонах Западной Сибири, преимущественно в долинах рек, получило развитие молочное животноводство. На более сухих междуречных возвышенностях выращивается яровая пшеница, развито мясомолочное животноводство и овцеводство. В горном Алтае сохраняется пантовое оленеводство и пчеловодство. На севере Западной Сибири разведение оленей является традиционным занятием местных народов – ненцев, хантов и манси.

Крупнейшие города Западной Сибири:

- Омск расположен на Иртыше при пересечении с Транссибирской магистралью. Омск – бывший центр сибирского казачества, торговый и административный город, крупный промышленный узел (нефтехимия, машиностроение).

- Томск – научный центр с развитым машиностроением и химической промышленностью.

- Тюмень – первый русский город в Сибири (основан в 1586 г.), центр разнообразной промышленности, организационный центр нефтегазовой промышленности района.

- Новосибирск – крупнейший и в то же время самый молодой город Сибири – (1,4 млн человек). Расположенный близ Кузбасса на пересечении реки Обь с железными дорогами, этот город является центром многоотраслевого машиностроения и науки.

Cкорость распространения коронавируса в Приангарье средняя по Сибири

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом проанализировал рост заболеваемости COVID-19 в сибирских регионах за неделю с 9 по 15 января.

Показатель прироста демонстрирует во сколько раз увеличилось число случаев коронавируса в регионе за указанный период. Он помогает понять, с какой скоростью в это время распространялось заболевание на территории.

За прошедшую неделю Иркутская область приблизилась к отметке в 45 000 выявленных случаев COVID-19. На 15 января в регионе 44 484 подтвержденных диагноза COVID-19, на 1 839 больше, чем неделей ранее. Число заболевших за семь дней увеличилось на 4%, что на один пункт ниже, чем неделей ранее. По итогам недели показатели области равны среднесибирским и ниже общероссийских, а сам регион входит в число субъектов Сибири с высокими показателями.

Сибирь по итогам минувшей недели приблизилась к порогу в 300 000 подтвержденных диагнозов. Всего на 15 января в СФО подтверждено 298 437 случаев COVID-19, что составляет 8% от общего числа по России.

Скорость распространения коронавируса в СФО осталась на том же уровне, как и семь дней назад и составила 4% (11 115 новых случаев).

COVID-19 распространялся быстрее, чем в среднем по Сибири только в двух регионах федерального округа: Красноярском крае (5%) и Омской области (5%). Индекс равный среднесибирскому зафиксирован в двух регионах, помимо Иркутской области: Республика Хакасия (4%) и Алтайский край (4%).

Еще в пяти регионах Сибири темпы распространения эпидемии ниже, чем в целом по СФО. На 3% увеличилось число заболевших в Республике Алтай, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, на 1% — в Республике Тыва.

На 15 января страна перешагнула порог в 3,5 млн выявленных случаев COVID-19, всего в России подтверждено 3 520 531 диагноз. Увеличение за неделю составило 164 737 новых случаев коронавируса, а прирост остался на том же уровне, как неделю назад и равен 5%.

Четыре сибирских региона входят в ТОП-25 территорий с самой низкой скоростью распространения COVID-19

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) приводит сравнительные данные по приросту выявленных случаев COVID-19 в регионах России и федеральных округах за неделю, с 3 по 9 октября.

В статистике учитывается — на сколько % увеличилось количество официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в данном регионе (округе) СФО за отчетный период.

9 октября «антилидером» среди регионов РФ по уровню прироста заболевших COVID-19 стала Еврейская автономная область — 19%.

2-е место — город Севастополь (18%).

3-е место — Республика Алтай (17%).

Республика Алтай не только замыкает общероссийский ТОП-3 территорий с самой высокой скоростью распространения эпидемии COVID-19, но и лидирует в СФО.

2-е место — Кузбасс (12%).

3-е место — Томская область (10%).

Самую положительную статистику в России демонстрируют 3 региона. Здесь за истекшую неделю заболевших стало больше всего на 2%. Это Чеченская Республика, Ненецкий АО и Чувашия.

В ТОП-25 российских регионов с самым малым приростом заболеваемости COVID-19 — входят сразу 4 сибирских: Республика Тыва, Иркутская, Новосибирская области, а также Красноярский край.

- В 33 регионах России (менее половины от всех субъектов РФ) процент прироста заболевших не превышает 5%. Это наиболее благополучные территории.

Из регионов Сибири сюда входят Новосибирская и Иркутская области, Красноярский край, а также Республика Тыва.

- Еще в 45 регионах РФ (больше половины от общего числа территорий страны) этот показатель колеблется от 6 до 10%. Среди них — Омская и Томская области, Алтайский край и Республика Хакасия.

- 3 региона РФ демонстрируют индекс прироста от 11 до 15%. В их числе Кузбасс.

- Наконец, в 4 регионах страны — самый большой прирост случаев эпидемии, от 16 до 19%. Здесь лидирует Еврейская АО. Среди этих регионов по-прежнему находится Республика Алтай.

Скорость распространения COVID-19 в федеральных округах не превышает 7% в неделю. Такой показатель сразу у четырех округов — Центрального, Северо-Западного, Южного и Дальневосточного.

Такой показатель сразу у четырех округов — Центрального, Северо-Западного, Южного и Дальневосточного.

Наилучший показатель на этот раз демонстрирует Уральский федеральный округ — 5%.

Показатель СФО — 6%. Округ на 2-м месте по приросту заболевших, но делит эту позицию с Северо-Кавказским и Приволжским федеральными округами.

Общероссийский прирост заболевших увеличился, он равен 6%.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)

Ландшафт, история, климат и население

Сибирь — регион, составляющий почти всю Северную Азию. Он состоит из центральной и восточной частей России и охватывает территорию от Уральских гор на востоке до Тихого океана. Он также простирается от Северного Ледовитого океана на юг до северного Казахстана и границ Монголии и Китая. В общей сложности Сибирь занимает 5,1 миллиона квадратных миль (13,1 миллиона квадратных километров) или 77% территории России.

История Сибири

Сибирь имеет долгую историю, уходящую корнями в доисторические времена.Свидетельства существования некоторых из самых ранних человеческих видов были обнаружены на юге Сибири примерно 40 000 лет назад. К этим видам относятся Homo neanderthalensis, вид до человека, и Homo sapiens, люди, а также еще не идентифицированные виды, окаменелости которых были обнаружены в марте 2010 года.

В начале 13 века территория современной Сибири была завоевана монголами. До этого Сибирь населяли различные кочевые группы. В 14 веке независимое Сибирское ханство было создано после распада Золотой Орды в 1502 году.

В XVI веке Россия начала набирать силу и отбирать земли у Сибирского ханства. Первоначально русская армия начала строить форты дальше на восток, а затем развила города Тара, Енисейск и Тобольск и расширила зону своего контроля до Тихого океана. Однако за пределами этих городов большая часть Сибири была малонаселенной, и только торговцы и исследователи заходили в регион. В 19 веке Императорская Россия и ее территории начали отправлять пленных в Сибирь.На пике своего развития в Сибирь было отправлено около 1,2 миллиона заключенных.

В 19 веке Императорская Россия и ее территории начали отправлять пленных в Сибирь.На пике своего развития в Сибирь было отправлено около 1,2 миллиона заключенных.

Начиная с 1891 года, строительство Транссибирской магистрали стало связывать Сибирь с остальной Россией. С 1801 по 1914 год около семи миллионов человек переехали из Европейской России в Сибирь, а с 1859 по 1917 год (после завершения строительства железной дороги) более 500000 человек переехали в Сибирь. В 1893 году был основан Новосибирск, который сегодня является крупнейшим городом Сибири, а в 20-м веке промышленные города выросли по всему региону, поскольку Россия начала эксплуатацию своих многочисленных природных ресурсов.

В начале и середине 1900-х годов население Сибири продолжало расти, поскольку добыча природных ресурсов стала основной экономической практикой региона. Кроме того, во времена Советского Союза в Сибири были созданы исправительно-трудовые лагеря, похожие на те, что были созданы ранее в Императорской России. С 1929 по 1953 год в этих лагерях работало более 14 миллионов человек.

С 1929 по 1953 год в этих лагерях работало более 14 миллионов человек.

Сегодня Сибирь с населением 36 миллионов человек разделена на несколько районов.В области также есть ряд крупных городов, самый крупный из которых — Новосибирск с населением 1,3 миллиона человек.

География и климат Сибири

Общая площадь Сибири составляет более 5,1 миллиона квадратных миль (13,1 миллиона квадратных километров), и поэтому она имеет очень разнообразный рельеф, охватывающий несколько различных географических зон. Однако основными географическими зонами Сибири являются Западно-Сибирское и Среднесибирское плоскогорья. Западно-Сибирское плато преимущественно равнинное и заболоченное.В северных частях плато преобладает вечная мерзлота, а в южных частях — луга.

Среднесибирское плато — это древний вулканический регион, богатый природными материалами и минералами, такими как марганец, свинец, цинк, никель и кобальт. Также здесь есть участки с месторождениями алмазов и золота. Однако большая часть этой территории покрыта вечной мерзлотой, и преобладающим типом ландшафта за пределами крайних северных областей (которые являются тундрой) является тайга.

Однако большая часть этой территории покрыта вечной мерзлотой, и преобладающим типом ландшафта за пределами крайних северных областей (которые являются тундрой) является тайга.

За пределами этих крупных регионов в Сибири есть несколько изрезанных горных хребтов, включая Уральские горы, Горный Алтай и Верхоянский хребет.Самая высокая точка Сибири — Ключевская сопка, действующий вулкан на полуострове Камчатка, на высоте 15 253 футов (4649 м). В Сибири также находится озеро Байкал — старейшее и самое глубокое озеро в мире. Возраст озера Байкал составляет около 30 миллионов лет, а в самой глубокой точке его глубина составляет 5 387 футов (1642 метра). Он также содержит около 20% незамерзшей воды Земли.

Почти вся растительность Сибири — тайга, но на севере есть тундровые зоны, а на юге — леса умеренного пояса.Климат Сибири в основном субарктический, с небольшим количеством осадков, за исключением полуострова Камчатка. Средняя низкая температура января в Новосибирске, крупнейшем городе Сибири, составляет -4˚F (-20˚C), а средняя максимальная температура июля — 78˚F (26˚C).

Экономика и люди Сибири

Сибирь богата полезными ископаемыми и природными ресурсами, что привело к ее раннему развитию и сегодня составляет большую часть ее экономики, поскольку сельское хозяйство ограничено из-за вечной мерзлоты и короткого вегетационного периода.В результате богатых запасов полезных ископаемых и природных ресурсов общая численность населения региона сегодня составляет 36 миллионов человек. Большинство людей имеют русское и украинское происхождение, но есть также этнические немцы и другие группы. В дальневосточных районах Сибири также проживает значительное количество китайцев. Почти все население Сибири (70%) проживает в городах.

Международное гляциологическое общество (IGS) »Annals of Glaciology

Вы находитесь: Главная »Анналы гляциологии

The Annals of Glaciology — тематический журнал, который содержит статьи по определенным темам, определенным Советом IGS по рекомендации Комитета по публикациям. Статьи рецензируются и редактируются перед публикацией. Онлайн-доступ к последним выпускам и архивам доступен через Cambridge University Press «Cambridge Core». Некоторые из наших материалов по-прежнему доступны через IngentaConnect и на сайте IGS — см. Ссылки на боковой панели напротив.

Статьи рецензируются и редактируются перед публикацией. Онлайн-доступ к последним выпускам и архивам доступен через Cambridge University Press «Cambridge Core». Некоторые из наших материалов по-прежнему доступны через IngentaConnect и на сайте IGS — см. Ссылки на боковой панели напротив.

С 1 января 2016 года IGS вступил в издательское партнерство с Cambridge University Press (CUP). Annals of Glaciology теперь издается под международной лицензией Creative Commons Attribution 4.0.

Из-за вспышки COVID-19 и создаваемой ею неопределенности некоторые проверки в настоящее время занимают больше времени, чем обычно. Мы хотим заверить авторов, что Annals по-прежнему открыты для подачи заявок, и мы делаем все возможное, чтобы минимизировать любые задержки.

The Annals of Glaciology внесен в список ISI Web of Science. Импакт-фактор, опубликованный в июне 2019 года, составил 3,131.

Для авторов, желающих представить Annals of Glaciology , пожалуйста, посетите нашу страницу «Информация для авторов».

Чтобы проверить статус представленной рукописи t , пожалуйста, войдите на страницу Annals в Manuscript Central.

Общество благодарно вдове нашего основателя, Лорис Селигман, за щедрое завещание, которое позволило публиковать старые выпуски журналов Общества в Интернете для пользы гляциологов всего мира.

Политика IGS по размещению рукописейМеждународное гляциологическое общество разрешает авторам публиковать рукописи на серверах препринтов, таких как arXiv, EarthArXiv и ESSOAr, в институциональных репозиториях, а также на своих личных и профессиональных веб-сайтах при следующих условиях:

Статус рукописи (e.грамм. представленные, принятые, в печати, опубликованные) должны быть четко указаны вместе с названием журнала. Принятые, находящиеся в печати или опубликованные рукописи должны заменять представленные копии при изменении статуса и сопровождаться полной информацией о цитировании; в случае опубликованной статьи должна быть предоставлена ссылка на онлайн-версию записи. Отклоненные рукописи должны быть удалены с серверов препринтов, где это возможно

Отклоненные рукописи должны быть удалены с серверов препринтов, где это возможно

Cambridge University Press публикует журналы IGS как Gold Open Access, авторы выбирают одну из трех лицензий Creative Commons (CC-BY, CC-BY-NC, CC-BY-NC-ND): https: // www.cambridge.org/core/services/open-access-policies/open-access-resources/creative-commons-licenses. Авторы, размещающие принятые, опубликованные в прессе и опубликованные рукописи, должны гарантировать, что они соответствуют соответствующей лицензии.

Авторские права: информация об авторских правах и разрешении на использование материалов, опубликованных в публикациях IGS

Сообщения главного редактора IGS, Хестер Джискут

Захватывающие обновления о Журнале гляциологии, и Анналах гляциологии. Просмотрите письмо от CE IGS здесь.

Монголия / Сибирь

Факультет: Пол Чемберлен, Карлайл Чемберс

Время встречи: Вт — 18:30 — 21:00

Наше путешествие посетит два самых отдаленных региона мира, Монголию и Сибирь, Россию. Монголия хорошо известна своими кочевыми традициями и образом жизни, которые до сих пор практикуются в сельских районах страны. Следуя сезонному распорядку, основанному на выращивании и разведении коз, овец, крупного рогатого скота (включая яков), верблюдов и лошадей, монгольские кочевники мигрируют с места на место, пользуясь наиболее благоприятными пастбищами и стоянками.У нас будет возможность поделиться этой древней культурой и узнать об их религии, кухне и образе жизни. Наше путешествие начинается в Улан-Батаре, столице Монголии. Оттуда мы отправимся в пустыню Гоби, незабываемую смесь ландшафта пустыни, горной местности и безграничной степи. Вы познакомитесь с семейными, добросердечными местными пастухами, которые оказывают гостеприимство круглый год. Здесь у нас будет возможность увидеть прохладный климат и горячие песчаные дюны, а также останки древних городов, монастырей и динозавров.Эта историческая область связала Европу и Азию знаменитым Шелковым путем. Мы также посетим Каракорум, древнюю столицу Монголии Чингисхана.

Монголия хорошо известна своими кочевыми традициями и образом жизни, которые до сих пор практикуются в сельских районах страны. Следуя сезонному распорядку, основанному на выращивании и разведении коз, овец, крупного рогатого скота (включая яков), верблюдов и лошадей, монгольские кочевники мигрируют с места на место, пользуясь наиболее благоприятными пастбищами и стоянками.У нас будет возможность поделиться этой древней культурой и узнать об их религии, кухне и образе жизни. Наше путешествие начинается в Улан-Батаре, столице Монголии. Оттуда мы отправимся в пустыню Гоби, незабываемую смесь ландшафта пустыни, горной местности и безграничной степи. Вы познакомитесь с семейными, добросердечными местными пастухами, которые оказывают гостеприимство круглый год. Здесь у нас будет возможность увидеть прохладный климат и горячие песчаные дюны, а также останки древних городов, монастырей и динозавров.Эта историческая область связала Европу и Азию знаменитым Шелковым путем. Мы также посетим Каракорум, древнюю столицу Монголии Чингисхана. Мы также остановимся в традиционных юрточных лагерях. Половина населения Монголии до сих пор живет в этих традиционных палатках. Наконец, у нас будет возможность совершить пеший поход и покататься на лошадях и верблюдах.

Мы также остановимся в традиционных юрточных лагерях. Половина населения Монголии до сих пор живет в этих традиционных палатках. Наконец, у нас будет возможность совершить пеший поход и покататься на лошадях и верблюдах.

Из Монголии мы отправимся на поезде в исторический Иркутск, де-факто столицу Восточной Сибири и самую популярную остановку на Транссибирской магистрали.На Сибирь приходится 77% территории России и 23% населения страны, что делает ее одним из наименее населенных регионов на Земле. Мы начнем наше исследование Сибири в Иркутске, знакомство с его историей и культурой. Затем мы проведем несколько дней, исследуя Байкал (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО), одну из старейших географических достопримечательностей мира, образовавшуюся 25-30 миллионов лет назад. Озеро Байкал является самым глубоким и крупнейшим озером в мире по объему и содержит четверть мировых запасов пресной воды.Это великолепное озеро — изюминка Восточной Сибири. Во время трехдневного похода мы будем наслаждаться невероятными видами на воды от самого глубокого синего до высоких горных хребтов на противоположном берегу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это приключенческая поездка юниоров за границу, которая будет включать в себя несколько долгих дней путешествия, пеших прогулок и пребывания в юртовых лагерях. Мы также будем ходить в походы в течение трех дней, в среднем около 10 миль в день. Участники должны быть в хорошей физической форме и готовы работать в примитивных условиях.

Погода: Погода будет мягкой с максимумами до 60-х и очень небольшими дождями, если они вообще не будет.

Предварительный маршрут:

День 1 Путешествие из Портленда в Улан-Батор, Монголия

День 2 Прибытие в Монголию и экскурсия по городу Улан-Батор.

Нас заберут из аэропорта и отвезут в отель. После отдыха в отеле мы посетим площадь Сухэ-Батора и Национальный исторический музей Монголии.

День 3 Переезд в Цагаан Суварга

Сегодня мы поедем в Цагаан Суварга. Обрыв Цагаан Суварга находится в сумме Улзиит провинции Дундгоби. Будет интересно увидеть отвесный склон, обращенный на восток, который образует обрыв высотой 30 метров и шириной 100 метров. Это удивительное сооружение на протяжении тысячелетий создавал ветер. Ночевка в юрт-лагере.

Обрыв Цагаан Суварга находится в сумме Улзиит провинции Дундгоби. Будет интересно увидеть отвесный склон, обращенный на восток, который образует обрыв высотой 30 метров и шириной 100 метров. Это удивительное сооружение на протяжении тысячелетий создавал ветер. Ночевка в юрт-лагере.

День 4 Переезд в долину Йол (каньон стервятников) и прогулка по долине.

Утром мы отправимся в долину Йол (каньон стервятников).Каньон Стервятника расположен между красивыми пиками Гурвансайхана Трех Красавиц. По прибытии в каньон, мы совершим двухчасовую прогулку по каньону. По пути в / из парка мы можем посетить местный музей естественной истории, где выставлены яйца и кости динозавров, окаменелые деревья и снежный барс. Ночевка в немецком лагере.

День 5 Песчаные дюны Хонгора и поход к песчаным дюнам

Сегодня мы поедем к песчаным дюнам Хонгор. Гигантские песчаные дюны высотой 28 м тянутся в длину примерно на 180 км.Иногда площадь составляет всего несколько сотен метров в ширину, но может увеличиваться до 7-20 км. Мы поднимемся на вершину песчаных дюн. Можно будет покататься на верблюдах. Ночевка в немецком лагере.

Мы поднимемся на вершину песчаных дюн. Можно будет покататься на верблюдах. Ночевка в немецком лагере.

День 6 Баянзаг или Пылающие скалы и прогулка вокруг

Посетите район Баянзаг. Известные как Пылающие скалы «Колыбель динозавров», именно здесь в 1922 году было найдено первое из когда-либо обнаруженных гнезд динозавров. Мы можем прогуляться по тому месту, где когда-то бродили динозавры, и увидеть саксауловые деревья и другую классическую пустынную растительность.Оставайся в юрт-лагере.

День 7 Поездка к руинам храма Онги.

Мы посетим храм Онги. Онгиин Хийд представляет собой комплекс руин двух монастырей, называемых Барлим Хийд и Хутагт Хиид. Здесь много интересных руин, а один из монастырей недавно был перестроен. Ночевка в немецком лагере.

День 8-9 Долина Орхон и водопад Улан Цутгалан

Сегодня мы отправимся в долину Орхон, внесенную в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в 2005 году. Эта долина реки Орхон известна как колыбель монгольской цивилизации, в которой хранятся многие древние памятники Монголии. Мы увидим водопад Орхон, который отмечает середину реки Орхон, самой длинной реки Монголии, которая течет примерно в 1120 км к северу, прежде чем впадает в могучую реку Селенге. Водопад, также называемый Улан Цутгалан, образовался в результате серии извержений вулканов около 20 000 лет назад. По дороге к водопаду мы посетим кочевую семью. Оставайся в юрт-лагере.

Эта долина реки Орхон известна как колыбель монгольской цивилизации, в которой хранятся многие древние памятники Монголии. Мы увидим водопад Орхон, который отмечает середину реки Орхон, самой длинной реки Монголии, которая течет примерно в 1120 км к северу, прежде чем впадает в могучую реку Селенге. Водопад, также называемый Улан Цутгалан, образовался в результате серии извержений вулканов около 20 000 лет назад. По дороге к водопаду мы посетим кочевую семью. Оставайся в юрт-лагере.

День 10 Хархорин и монастырь Эрдэнэзуу

Утром едем в Харахорин и посещаем монастырь Эрдэнэзуу.Каракорум — древняя столица Монголии Чингисхана, была основана в 1220 году и служила столицей в течение 140 лет. Монастырь был построен в 1586 году и окружен массивной стеной размером 400 х 400 метров. Лишь несколько храмов сохранились после коммунистических чисток 1930-х годов. Раньше на территории было более 60 храмов, в которых ежедневно поклонялись 10 000 монахов. Остановитесь в гостевом доме ger.

День 11 Переезд в Хустайский национальный парк и пеший туризм.

Мы поедем в Хустайский национальный парк.Парк расположен в предгорьях южного горного хребта Хентий, и именно здесь мы можем увидеть диких лошадей по имени Тахи, также известных миру как лошадь Пржевальского. Дикие лошади теперь выживают в природе сами по себе, так как они были успешно возвращены на свою родину после 40 лет исчезновения. Число Тахи уже перевалило за 300. Пребывание в лагере юрт.

День 12. Возвращение в Улан-Батор

Мы вернемся в Улан-Батор и совершим короткую экскурсию по городу

День 13 — Путешествие Улан-Батор в Иркутск, Сибирь Россия

Поездка на поезде до Иркутска

День 14 — Обзорная экскурсия по Иркутску

После прибытия поездом мы совершим экскурсию по Иркутску.Сам центр Иркутска внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Деревянные здания, некоторые из которых были построены еще в восемнадцатом веке, недавно были восстановлены до их потрясающего блеска. Мы также увидим один из старейших ледокольных судов, посетим Центральный рынок и посетим местную православную церковь или две.

Мы также увидим один из старейших ледокольных судов, посетим Центральный рынок и посетим местную православную церковь или две.

День 15-17 — Поход по Большой Байкальской тропе

Мы проедем небольшое расстояние на автобусе, чтобы начать наш трехдневный поход по Великой Байкальской тропе вдоль самого глубокого озера Байкал (глубина почти

миль ) в мире.Мы прогуляемся по поросшим лесом сибирской тайге берегам Священного озера. Пройдем 22 км от Листвянки до поселка золотодобытчиков Большие Коты. Во второй день мы пройдем 7 км до горы Скрипер, а затем еще 7 км по удивительному берегу Байкала до мыса Кадильный. В последний день мы пройдем 18 км до Большого Голоустного. Затем возвращаемся в Иркутск автобусом.

День 18 — 19 Остров Ольхон

Поездка на автобусе, затем паром на остров. Оказавшись на острове, мы поедем на российском военном джипе УАЗ к духовному месту Скала Шаманка и мыса Бурхан, сделаем остановку в деревне Хужир. Мы также посетим Харанцы, Песчаную бухту и часть сталинской тюрьмы (ГУЛАГ), знаменитую скалу Трех Братьев и, наконец, северную часть острова Ольхон — мыс Хобой,

Мы также посетим Харанцы, Песчаную бухту и часть сталинской тюрьмы (ГУЛАГ), знаменитую скалу Трех Братьев и, наконец, северную часть острова Ольхон — мыс Хобой,

День 20 — Возвращение в Иркутск

День 21 — Возвращение в Портленд

Снижает ли география России шансы на рыночные реформы?

Сибирь, как «холод», веками была синонимом самого образа России. От царей, которые первыми посеяли семена городов в Сибири, до советских плановиков, которые переместили массы людей и промышленность в ее обширные и отдаленные регионы, исследование и освоение Сибири сформировало чувство национальной идентичности России.«Неукротимая граница» Сибири давно обещала богатство и возможности для остальной России.

Однако семьдесят лет советской власти превратили это обещание в нечто более похожее на проклятие.

Несмотря на то, что централизованное планирование было отменено, его наследие осталось — почти невообразимо плохое распределение труда и капитала, которое нельзя легко поддерживать или адаптировать к рынку. Сегодня, благодаря советской экономической политике, экономическая география России сильно искажена.В частности, огромная часть современной России — города, фабрики и люди — потерялась вдали и холоде Сибири. Пока российские лидеры не смирятся с неправильным развитием Сибири — и чрезмерным развитием — в течение 20 века, их усилия по построению конкурентоспособной рыночной экономики и нормального демократического общества, скорее всего, потерпят неудачу.

Сегодня, благодаря советской экономической политике, экономическая география России сильно искажена.В частности, огромная часть современной России — города, фабрики и люди — потерялась вдали и холоде Сибири. Пока российские лидеры не смирятся с неправильным развитием Сибири — и чрезмерным развитием — в течение 20 века, их усилия по построению конкурентоспособной рыночной экономики и нормального демократического общества, скорее всего, потерпят неудачу.

Наследие большевиков

За пять веков цари превратили Россию в самую большую страну мира. Они создали государство, определяемое его физической географией, с национальной идентичностью, уходящей корнями в территориальную экспансию, кульминацией которой стало завоевание Сибири.Но именно Советы сформировали экономическую географию современной России. Там, где цари размещали в Сибири форты, деревни и города, советские правители направили миллионы заключенных трудовых лагерей для строительства гигантских электростанций, фабрик, шахт и железных дорог, а также городов. Цари завещали большевикам огромную полосу самой холодной территории в мире, но большевики решили бросить вызов силам природы и рынка в ее освоении.

Цари завещали большевикам огромную полосу самой холодной территории в мире, но большевики решили бросить вызов силам природы и рынка в ее освоении.

Благодаря советской индустриализации и массовому заселению Сибири большая часть населения России сегодня рассеяна по обширной территории в больших, но изолированных городах.Неадекватные автомобильные, железнодорожные, воздушные и другие коммуникации препятствуют усилиям по соединению этих населенных пунктов, развитию межрегиональной торговли и развитию рынков. Примерно каждый десятый россиянин живет и работает в почти невероятно холодных сибирских городах, местах, где средняя температура января колеблется от -15 до -45 градусов по Цельсию (от +5 до -49 градусов по Фаренгейту). Из-за своего местоположения эти города по-прежнему сильно зависят, как и в советское время, от субсидий центрального правительства на топливо, продукты питания и транспорт.Стоимость жизни в четыре раза выше, чем в других регионах Российской Федерации, а затраты на промышленное производство иногда еще выше.

Сибирь и ГУЛАГ

В конце царского периода внутренняя часть Сибири практически не была нанесена на карту, не говоря уже о заселении. Масштабное заселение и урбанизация Сибири при царях были невозможны. Затраты на заселение, эксплуатацию и поддержание такой обширной холодной территории были слишком обременительными для их рыночной экономики.Только Советский Союз — тоталитарное государство, в основе которого лежит принуждение, с его высокоцентрализованным контролем над производством и перераспределением ресурсов и абсолютно не осознающим издержек — смог завоевать Сибирь.

Подобно царям, Советское государство использовало Сибирь и как ресурсную границу, и как исправительную колонию. Но Советы развили царскую сибирскую пенитенциарную систему до невиданного ранее уровня. При Иосифе Сталине правительство ввело систему трудовых лагерей в 1929 году с явной целью колонизации и эксплуатации природных ресурсов самых отдаленных регионов страны.К 1934 году полмиллиона советских граждан — все, кто был приговорен к лишению свободы сроком на три года и более — находились в ГУЛАГе (акроним, основанный на названии отдела советского полицейского министерства, который руководил системой лагерей). Великие сталинские чистки конца 1930-х годов довели общее количество жителей лагеря до более 2 миллионов человек.

Великие сталинские чистки конца 1930-х годов довели общее количество жителей лагеря до более 2 миллионов человек.

ГУЛАГ и его практически неисчерпаемый запас рабского труда стали основными инструментами индустриализации Сибири. Заключенные ГУЛАГа — около 18–20 миллионов из них за чуть более двух десятилетий — способствовали освоению лесных и минеральных ресурсов в безлюдных отдаленных районах.Они также прокладывали железные дороги, строили дороги и плотины, рыли каналы, разрабатывали нефтяные месторождения, строили фабрики и фермы — все в чудовищно бесчеловечных условиях.

Вторая мировая война дала новый импульс развитию Сибири, когда ключевые фабрики были перенесены из европейской части России на восток, в Уральские горы и дальше, чтобы сделать их недоступными для вторгшихся немецких войск. В Сибирь переехало 322 завода. Планы послевоенного экономического развития, охватывающие как эти, так и еще не построенные промышленные объекты, требовали еще большего количества принудительного труда. Постоянно, с середины 1949 года до смерти Сталина в 1953 году, в исправительно-трудовых лагерях содержалось около 2,5 миллионов заключенных, половина из которых совершили преступления не более тяжкие, чем воровство. В эти пиковые годы в конце 1940-х — начале 1950-х годов на ГУЛАГ приходилось примерно 15–18 процентов всей российской промышленной продукции и занятости в промышленности.

Постоянно, с середины 1949 года до смерти Сталина в 1953 году, в исправительно-трудовых лагерях содержалось около 2,5 миллионов заключенных, половина из которых совершили преступления не более тяжкие, чем воровство. В эти пиковые годы в конце 1940-х — начале 1950-х годов на ГУЛАГ приходилось примерно 15–18 процентов всей российской промышленной продукции и занятости в промышленности.

Сибирь после Сталина

ГУЛАГ был в значительной степени ликвидирован после смерти Сталина, но он уже заложил основу для того, что должно было стать масштабным проектом развития Сибири при его преемниках.В послевоенном освоении Сибири сходились многие мотивы. Коммунистические специалисты по экономическому планированию стремились добывать в Сибири нефть, газ, алмазы, золото и другие богатые месторождения полезных ископаемых, чтобы Советский Союз был самодостаточен в стратегических ресурсах. Военные планировщики, которые во время войны уже начали переосмысливать Сибирь как стратегический редут — защищаемое ядро в глубине внутренних районов, — хотели обеспечить заселение и безопасность всего региона. Советские политики, которым в 1960–1980-х годах было поручено проектировать и мобилизовать общество, подчеркивали идеологию «завоевания новых земель», которую теперь следует интерпретировать как кампании по преодолению природы и дикой природы посредством индустриализации, чтобы увеличить силу Советского государства.

Советские политики, которым в 1960–1980-х годах было поручено проектировать и мобилизовать общество, подчеркивали идеологию «завоевания новых земель», которую теперь следует интерпретировать как кампании по преодолению природы и дикой природы посредством индустриализации, чтобы увеличить силу Советского государства.

Планируемые «Города»

Города были важной частью планов сибирской промышленной утопии. Города развивались в Сибири в тандеме с промышленностью, чтобы обеспечить постоянный резерв рабочей силы для заводов, шахт и нефтяных и газовых месторождений. Однако во многих отношениях города на самом деле не были городами. Вместо того чтобы быть подлинными социальными и экономическими образованиями, они были физическими пунктами сбора, хранилищами и центрами снабжения — в высшей степени утилитарными. Они были построены для нужд промышленности и государства, а не для нужд людей.Действительно, основная ответственность за планирование и строительство городской инфраструктуры ложилась на советское министерство экономики, отвечавшее за предприятие, для обслуживания которого был создан город. На муниципальные органы власти возлагалось мало обязанностей.

На муниципальные органы власти возлагалось мало обязанностей.

Тем не менее города росли как в количестве, так и в размерах. К 1970-м годам Советский Союз урбанизировал свои самые холодные регионы в гораздо большей степени, чем в любой другой стране мира. (См. Рамку на странице 25.) Как раз в то время, когда люди из Северной Америки и Западной Европы переезжали в более теплые регионы своих стран, Советы двигались в противоположном направлении.

Стрела и спад

В 1970-х и начале 1980-х годов Сибирь и Дальний Восток преобладали в советских программах регионального развития. Западная Сибирь, богатая не только нефтью, но и природным газом, постепенно превращалась в крупнейший энергопроизводящий регион в СССР, и для всей Сибири планировались грандиозные долгосрочные промышленные проекты. Западные аналитики были поражены масштабом проектов и объемом инвестиций, необходимых для их реализации.

Но спад советской экономики в конце 1970-х положил конец таким амбициям. К 1980-м годам массовые вложения в Сибирь и на Дальний Восток приносили крайне низкую прибыль. Многие крупные стройки остались незавершенными или отложены на неопределенный срок. Сначала виной всему было непропорциональное и непоследовательное планирование, неэффективное управление и плохая координация. Но в реформистскую эпоху конца 1980-х годов при Михаиле Горбачеве проблема была в самой Сибири, а также в усилиях по ее развитию.Критика гигантских затрат в Сибири стала обычным явлением. Региональные аналитики и планировщики в Сибири развернули ожесточенный арьергардный бой. Они пытались оправдать сохранение высоких инвестиций, указывая на ценность товаров, производимых в Сибири, на мировых рынках и зависимость государства от сибирских природных ресурсов и энергоснабжения. Тем не менее, к 1989 году индустриализация Сибири стала казаться колоссальной ошибкой. В любом случае сибирское предприятие было остановлено с треском распадом Советского Союза в 1991 году и началом макроэкономических реформ в России в 1990-х годах.

К 1980-м годам массовые вложения в Сибирь и на Дальний Восток приносили крайне низкую прибыль. Многие крупные стройки остались незавершенными или отложены на неопределенный срок. Сначала виной всему было непропорциональное и непоследовательное планирование, неэффективное управление и плохая координация. Но в реформистскую эпоху конца 1980-х годов при Михаиле Горбачеве проблема была в самой Сибири, а также в усилиях по ее развитию.Критика гигантских затрат в Сибири стала обычным явлением. Региональные аналитики и планировщики в Сибири развернули ожесточенный арьергардный бой. Они пытались оправдать сохранение высоких инвестиций, указывая на ценность товаров, производимых в Сибири, на мировых рынках и зависимость государства от сибирских природных ресурсов и энергоснабжения. Тем не менее, к 1989 году индустриализация Сибири стала казаться колоссальной ошибкой. В любом случае сибирское предприятие было остановлено с треском распадом Советского Союза в 1991 году и началом макроэкономических реформ в России в 1990-х годах.

Усадочная Россия

Более 50 лет советские проектировщики строили сибирские города, промышленные предприятия и электростанции — хотя зачастую и не дороги — там, где они не должны были строиться. Огромные города и промышленные предприятия, широко разбросанные и по большей части изолированные, теперь усеивают обширный регион. Ни один сибирский город нельзя считать экономически самодостаточным. А вливание крупных субсидий в Сибирь лишает остальную часть России шанса на экономический рост.

Чтобы стать экономически конкурентоспособным и достичь устойчивого роста, Россия должна модернизировать и соединить свою физически обширную, но плохо развитую экономику. Но настоящие изменения и модернизация невозможны в рамках нынешней экономической географии России. Обновление и модернизация существующих систем автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта, например, или добавление новой инфраструктуры и новых средств связи просто улучшит связи между городами и предприятиями, которых никогда не должно было быть там, где они есть. Это сделало бы места более пригодными для жизни, в которых, с экономической точки зрения, большинству людей изначально не следовало бы жить.

Это сделало бы места более пригодными для жизни, в которых, с экономической точки зрения, большинству людей изначально не следовало бы жить.

Вместо того, чтобы пытаться «исправить» слаборазвитую экономику за счет дальнейших инвестиций в Сибирь, России нужно сделать прямо противоположное. Ему необходимо сосредоточить свое внимание на восстановлении потенциально наиболее продуктивных регионов, например, в западной части страны. Значительная часть нынешнего населения Сибири должна переехать в те районы, которые и теплее, и ближе к рынкам Европы.По сути, это политика «сжатия» России, но она делает это за счет концентрации ее экономической географии, а не за счет отчуждения территорий.

Новый подход к людям

Такая стратегия сокращения не только противоречит имперской и советской истории территориальной экспансии России, но также потребует отказа от многовековой политики ограничения и направления передвижения русского народа. Чтобы разумно сузить экономическую географию России, правительство должно установить в качестве одного из своих высших приоритетов содействие свободному передвижению людей в пределах Российской Федерации. Даже сегодня, хотя законное право на переезд закреплено в конституции, россияне по-прежнему не могут свободно переезжать туда, где они хотели бы жить и работать. Ограничения на проживание в таких городах, как Москва, наряду с ограниченными ресурсами, плохо развитыми рынками труда и жилья, а также отсутствием сетей социальной защиты, препятствуют личной мобильности. Правительству необходимо устранить такие явные и скрытые препятствия, чтобы люди могли перемещаться, куда они хотят.

Даже сегодня, хотя законное право на переезд закреплено в конституции, россияне по-прежнему не могут свободно переезжать туда, где они хотели бы жить и работать. Ограничения на проживание в таких городах, как Москва, наряду с ограниченными ресурсами, плохо развитыми рынками труда и жилья, а также отсутствием сетей социальной защиты, препятствуют личной мобильности. Правительству необходимо устранить такие явные и скрытые препятствия, чтобы люди могли перемещаться, куда они хотят.

В то время как многие россияне будут рады возможности переехать, для других сокращение штата Сибирь будет болезненным.Многие люди, которые хотели бы переехать, слишком бедны для этого, и чем хуже становится экономическая ситуация в регионе, тем меньше они могут переехать. Российская Федерация недостаточно богата, чтобы финансировать массовое переселение, и сегодня в России мало мест, где можно найти новые рабочие места. Однако в той мере, в какой оно может, правительство должно помогать перемещать людей, особенно молодых и более продуктивных, из Сибири в европейскую часть России. Он должен предлагать пакеты для переезда или единовременные выплаты или бонусы, чтобы помочь им переехать.Например, он мог бы финансировать миграцию через специальный фонд, формируемый за счет доходов от природных богатств Сибири.

Он должен предлагать пакеты для переезда или единовременные выплаты или бонусы, чтобы помочь им переехать.Например, он мог бы финансировать миграцию через специальный фонд, формируемый за счет доходов от природных богатств Сибири.

Самая большая проблема будет иметь дело со многими жителями Сибири, которые слишком стары или слишком неквалифицированы, чтобы найти работу в другом месте. Их активы в регионе бесполезны и не могут быть проданы для финансирования их переезда. Для этих людей центральному и региональному правительству России придется в ближайшие десятилетия продолжать субсидировать топливо, продукты питания и другие субсидии, чтобы сделать жизнь более сносной.Но субсидии должны быть прозрачными, чтобы население в других регионах России, а также в Сибири знало, кто за что платит и почему.

Реалистичные стратегии развития Сибири

Британский географ Майкл Брэдшоу рекомендовал России принять «более чистый и экономичный подход» к развитию Сибири и Дальнего Востока — перейти от трудоемких методов к трудосберегающим технологиям и отраслям, которые могут легко сократить рабочую силу или нанять временных работников. Это совершенно правильный подход, даже если он означает усиление внимания к добывающей и энергетической отраслям региона. Это единственные секторы, которые могут рассчитывать (и платить высокую заработную плату за привлечение) внешних работников во время краткосрочных командировок.

Это совершенно правильный подход, даже если он означает усиление внимания к добывающей и энергетической отраслям региона. Это единственные секторы, которые могут рассчитывать (и платить высокую заработную плату за привлечение) внешних работников во время краткосрочных командировок.

Канада предлагает подходящую модель. Север Канады является ресурсной базой, но основная часть населения страны проживает вдоль границы с США, недалеко от рынков и в самых теплых районах страны. Согласно переписи населения Канады 2002 года, на северных территориях Канады проживает менее 1 процента от общей численности населения страны.Горнодобывающая промышленность Канады — и северная промышленность в целом — полагается на сезонную рабочую силу, при этом резерв рабочей силы сокращается в самые холодные зимние месяцы и снова увеличивается летом.

Если Россия примет аналогичный подход, большая часть ее населения будет жить ближе к рынкам Европы, а также в более теплых районах страны. Сибирские города были бы намного меньше нынешних. В очень отдаленных районах, где расположены ключевые природные ресурсы, поселения будут форпостами (а не поселками и городками) с небольшим постоянным населением и сильной зависимостью от сезонных рабочих для большей части производства в летние месяцы.

В очень отдаленных районах, где расположены ключевые природные ресурсы, поселения будут форпостами (а не поселками и городками) с небольшим постоянным населением и сильной зависимостью от сезонных рабочих для большей части производства в летние месяцы.

Новые концепции безопасности

Наконец, России придется переосмыслить вопросы безопасности, поскольку она рассматривает перспективу «пустых земель» в Сибири и на Дальнем Востоке. Несмотря на распространенные в России опасения, самые серьезные аналитики не предвидят массового притока мигрантов из Китая через границы России. Тем не менее, учитывая, что Россия граничит со странами, которые не всегда могут оставаться дружественными, ее проблемы безопасности все же необходимо решать. Усовершенствованные технические системы — например, создание датчиков, новых сил быстрого реагирования и высокотехнологичного оружия — могут заменить развертывание и поддержку крупных обычных сухопутных и морских сил на границах Дальнего Востока. Более важным в долгосрочной перспективе были бы совместные решения, такие как международный договор с соседями, такими как Китай и Соединенные Штаты, чтобы гарантировать территориальную целостность России и ее постоянный суверенитет над Сибирью и Дальним Востоком.

Более важным в долгосрочной перспективе были бы совместные решения, такие как международный договор с соседями, такими как Китай и Соединенные Штаты, чтобы гарантировать территориальную целостность России и ее постоянный суверенитет над Сибирью и Дальним Востоком.

Движение вперед

Сами по себе рыночные механизмы не решат проблем, связанных с искаженной экономической географией России. Чтобы переконцентрировать свое население на западе и исправить неправильное распределение в своей экономике, России потребуется активная, даже смелая государственная политика.Даже в этом случае такая политика должна быть скромной в своих ожиданиях. Сталинский процесс, который поставил людей на первое место в Сибири, не может быть полностью отменен. Люди не будут перемещаться массово, и цель в любом случае не в том, чтобы «опустошить» этот богатый ресурсами регион, а в том, чтобы помочь ему приблизиться к видам экономической деятельности и, следовательно, к населению, которые могли бы быть ожидается в рыночных условиях.

Одним из серьезных препятствий на пути к переменам станут губернаторы, олигархи и другие жители Сибири, заинтересованные в продолжении региональных субсидий и программах реконструкции.Президенту Путину и другим национальным лидерам придется поставить себя выше региональных интересов. Они должны посылать четкие сигналы о том, что будущее России (а, следовательно, и Сибири) зависит от сильной, интегрированной и взаимосвязанной России, чего не удастся достичь, если правительство будет постоянно выкачивать ресурсы — не в последнюю очередь человеческие — из более продуктивных районов и в Сибирь.

России необходимо как можно лучше добиться соответствия между своими наиболее производительными (или потенциально наиболее производительными) регионами и наиболее производительным капиталом, включая людей.Для этого нужно поместить Сибирь в надлежащий контекст, что означает, по крайней мере, в одном отношении, возрождение древнего мифа о обещаниях Сибири. Богатство Сибири не принадлежит Сибири. Это Россия. Так уж сложилось, что большая часть богатств России — и большая часть ее природных ресурсов — находится в Сибири. Но Сибирь не может претендовать на это как на свои, как бы того ни желали тамошние олигархи и местные власти.

Это Россия. Так уж сложилось, что большая часть богатств России — и большая часть ее природных ресурсов — находится в Сибири. Но Сибирь не может претендовать на это как на свои, как бы того ни желали тамошние олигархи и местные власти.

Российские лидеры не стоят перед выбором: развивать Сибирь или отвергать ее и отбрасывать.Поскольку они позволяют большинству жителей Сибири переехать в другие места, они могут реалистично осваивать ресурсы региона, уменьшая его зависимость от огромных постоянных трудовых ресурсов и переходя к более технологически интенсивным методам добычи и схемам временной работы.

Сегодня ресурсы Сибири осваиваются слишком дорого. Предприятия вне энергетического сектора не могут генерировать достаточные доходы для выплаты высокой заработной платы для привлечения новой рабочей силы или для сохранения существующей рабочей силы.Вместо этого административные, нерыночные механизмы удерживают людей на своих местах — сильно субсидируемые в ущерб России в целом. Ресурсы Сибири могут внести свой вклад в будущее процветание России, и однажды региональная экономика может стать жизнеспособной, но только не в том случае, если российское правительство будет настойчиво пытаться поддерживать города и отрасли промышленности, которые коммунистические планировщики оставили ему в покое.

Ресурсы Сибири могут внести свой вклад в будущее процветание России, и однажды региональная экономика может стать жизнеспособной, но только не в том случае, если российское правительство будет настойчиво пытаться поддерживать города и отрасли промышленности, которые коммунистические планировщики оставили ему в покое.

Кратко о Сибири

Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область |

стран по континентам :: Страны Азии

Некоторые факты об Азии

Азия — самый большой из пяти континентов на планете Земля по площади и населению. Термин Азия условно относится к восточной части евразийской суши, а также к островной стране Японии и островным государствам в Приморской Юго-Восточной Азии.Континент расположен почти полностью к северу от экватора, за исключением некоторых островов Юго-Восточной Азии. Азия связана с Африкой Суэцким перешейком и граничит с Европой (часть той же суши) вдоль Уральских гор и через Каспийское море.

Площадь

Азия занимает площадь около 49,7 миллиона км² (19 189 277 квадратных миль), что соответствует примерно 30 процентам общей площади суши Земли.

Сколько стран находится в Азии?

Территория делится на 50 стран.Безусловно, самой большой страной по площади является Россия, ее площадь составляет более 17 миллионов км², из них 13 миллионов км² (77%) находятся в Азии.

Вторая по величине страна — Китай с площадью 9,6 млн км².

Самым маленьким независимым государством в Азии является островное государство Мальдивы площадью 298 км².

Население

Храм у ворот Дракона (Лунмэнь) недалеко от города Куньмин, Китай.

Изображение: kk nationonline.org

По оценкам, в Азии проживает 4,6 миллиарда человек, что составляет около 60 процентов населения мира.1,42 миллиарда из них проживают в Китае (на 2020 год).

Семь из десяти самых густонаселенных стран находятся в Азии.

(Источник: UN World Population Prospects 2019 )

Самая высокая точка : Сагарматха (Джомолунгма; известная как Эверест) 8 848 м (29 028 футов) Непал.

Самое большое озеро : Каспийское море (соленое озеро) 371 000 км², (143 250 квадратных миль),

Озеро Байкал или озеро Байкал 31 500 км². в Сибири является крупнейшим в мире.

пресноводное озеро по объему.

Самая длинная река r: Янцзы (или Чанг Цзян 长江) в Китае — это 6380 км (3964 миль), самая длинная река в Азии. Вторая по длине река — Хуанхэ (黄河 Huáng Hé) в Восточном Китае, ее длина составляет 5464 км (3395 миль).

Основные географические регионы Азии

Основные географические регионы Азии

Основные субрегионы

Аравийский полуостров, Индийский субконтинент, Индокитайский полуостров, Приморская Юго-Восточная Азия, Японский архипелаг.

Горы

Гималаи с хребтом Каракорум, горы Памир, горы Куньлунь, горная система Тянь-Шаня, Гиндукуш в Афганистане и Уральские горы в России, которые образуют условную границу между Европой и Азией.

Плато

Среднесибирское нагорье, Иранское нагорье, Плато Декан и Тибетское нагорье.

Низменность