Михаил Юрьевич Лермонтов о Кавказе

Кавказец. (Очерк. 1841 год.)

Во-первых, что такое именно кавказец и какие бывают кавказцы?

Кавказец есть существо полурусское, полуазиатское, наклонностьк обычаям восточным берет над ним перевес, но он стыдится ее при посторонних, то есть при заезжих из России. Ему большею частью от тридцати до сорока пяти лет; лицо у него загорелое и немного рябоватое; если он не штабс-капитан, то уж верно майор. Настоящих кавказцев вы находите на Линии; за горами, в Грузии, они имеют другой оттенок; статские кавказцы редки: они большею частию неловкое подражание, и если вы между ними встретите настоящего, то разве только между полковых медиков.

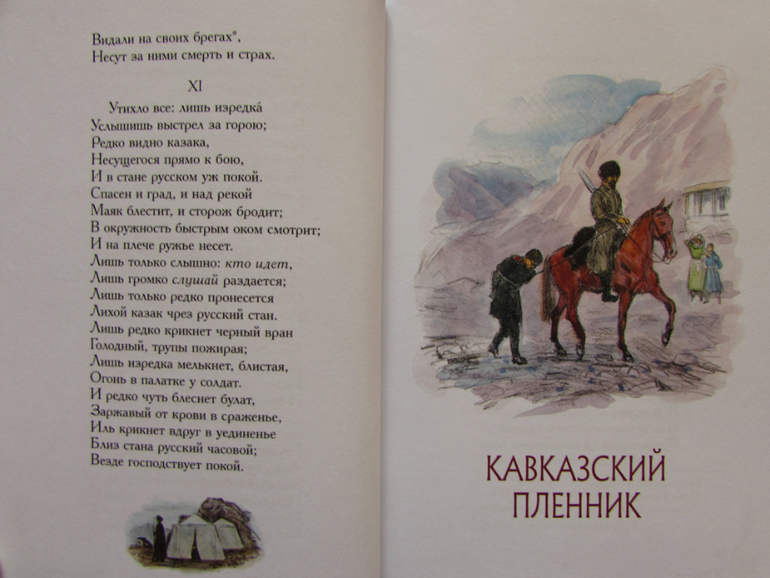

Настоящий кавказец человек удивительный, достойный всякого уважения и участия. До восемнадцати лет он воспитывался в кадетском корпусе и вышел оттуда отличным офицером; он потихоньку в классах читал «Кавказского пленника» и воспламенился страстью к Кавказу.

Он еще в Петербурге сшил себе ахалук, достал мохнатую шапку и черкесскую плеть на ямщика. Приехав в Ставрополь, он дорого заплатил за дрянной кинжал и первые дни, пока не надоело, не снимал его ни днем, ни ночью. Наконец, он явился в свой полк, который расположен на зиму в какой-нибудь станице, тут влюбился, как следует, в казачку, пока, до экспедиции; все прекрасно! сколько поэзии! Вот пошли в экспедицию; наш юноша кидался всюду, где только провизжала одна пуля. Он думает поймать руками десятка два горцев, ему снятся страшные битвы, реки крови и генеральские эполеты. Он во сне совершает рыцарские подвиги — мечта, вздор, неприятеля не видать, схватки редки, и, к его великой печали, горцы не выдерживают штыков, в плен не сдаются, тела свои уносят. Между тем жары изнурительны летом, а осенью слякоть и холода. Скучно! Промелькнуло пять, шесть лет: все одно и то же. Он приобретает опытность, становится холодно храбр и смеется над новичками, которые «подставляют лоб без нужды.

Между тем хотя грудь его увешана крестами, а чины нейдут. Он стал мрачен и молчалив; сидит себе да покуривает из маленькой трубочки; он также на свободе читает Марлинского и говорит, что очень хорошо; в экспедицию он больше не напрашивается: старая рана болит! Казачки его не прельщают, онодно время мечтал о пленной черкешенке, но теперь забыл и эту почти несбыточную мечту. Зато у него явилась новая страсть, и тут-то он делается настоящим кавказцем.

Эта страсть родилась вот каким образом: последнее время он подружился с одним мирным черкесом, стал ездить к нему в аул. Чуждый утонченностей светской и городской жизни, он полюбил жизнь простую и дикую; не зная истории России и европейской политики, он пристрастился к поэтическим преданиям народа воинственного. Он понял вполне нравы и обычаи горцев, узнал по именам их богатырей, запомнил родословные главных семейств. Знает, какой князь надежный и какой плут; кто с кем в дружбе и между кем и кем есть кровь. Он легонько маракует по-татарски; у него завелась шашка, настоящаягурда, кинжал — старый базалай, пистолет закубанской отделки, отличная крымская винтовка, которую он сам смазывает, лошадь — чистый шаллох и весь костюм черкесский, который надевается только в важных случаях и сшит ему в подарок какой-нибудь дикой княгиней.

Надо иметь предубеждение кавказца, чтобы отыскать что-нибудь чистое в черкесской сакле.

Опыт долгих походов не научил его изобретательности, свойственной вообще армейским офицерам; он франтит своей беспечностью и привычкой переносить неудобства военной жизни, он возит с собой только чайник, и редко на его бивачном огне варятся щи. Он равно в жар и в холод носит под сюртуком ахалук на вате и на голове баранью шапку; у него сильное предубежденье против шинели в пользу бурки; бурка его тога, он в нее драпируется; дождь льет за воротник, ветер ее раздувает — ничего! бурка, прославленная Пушкиным, Марлинским и портретом Ермолова, не сходит с его плеча, он спит на ней и покрывает ею лошадь; он пускается на разные хитрости и пронырства, чтобы достать настоящую андийскую бурку, особенно белую с черной каймой внизу, и тогда уже смотрит на других с некоторым презрением.

Но годы бегут, кавказцу уже сорок лет, ему хочется домой, и если он не ранен, то поступает иногда таким образом: во время перестрелки кладет голову за камень, а ноги выставляет на пенсион; это выражение там освящено обычаем. Благодетельная пуля попадает в ногу, и он счастлив. Отставка с пенсионом выходит, он покупает тележку, запрягает в нее пару верховых кляч и помаленьку пробирается на родину, однако останавливается всегда на почтовых станциях, чтоб поболтать с проезжающими. Встретив его, вы тотчас отгадаете, что он на стоящий, даже в Воронежской губернии он не снимает кинжала или шашки, как они его ни беспокоят. Станционный смотритель слушает его с уважением, и только тут отставной герой позволяет себе прихвастнуть, выдумать небылицу; на Кавказе он скромен — но ведь кто ж ему в России докажет, что лошадь не может проскакать одним духом двести верст и что никакое ружье не возьмет на четыреста сажен в цель? Но увы, большею частию он слагает свои косточки в земле басурманской.

Теперь еще два слова о других кавказцах, ненастоящих. Грузинский кавказец отличается тем от настоящего, что очень любит кахетинское и широкие шелковые шаровары. Статский кавказец редко облачается в азиатский костюм; он кавказец более душою, чем телом: занимается археологическими открытиями, толкует о пользе торговли с горцами, о средствах к их покорению и образованию. Послужив там несколько лет, он обыкновенно возвращается в Россию с чином и красным носом.

Кинжал

Люблю тебя, булатный мой кинжал,

Товарищ светлый и холодный.

Задумчивый грузин на месть тебя ковал,

На грозный бой точил черкес свободный.

Лилейная рука тебя мне поднесла

В знак памяти, в минуту расставанья,

И в первый раз не кровь вдоль по тебе текла,

Но светлая слеза — жемчужина страданья.

И черные глаза, остановись на мне,

Исполненны таинственной печали,

Как сталь твоя при трепетном огне,

То вдруг тускнели, то сверкали.

Ты дан мне в спутники, любви залог немой,

И страннику в тебе пример не бесполезный:

Как ты, как ты, мой друг железный.

Дары Терека

Терек воет, дик и злобен,

Меж утесистых громад,

Буре плач его подобен,

Слезы брызгами летят.

Но, по степи разбегаясь,

Он лукавый принял вид

И, приветливо ласкаясь,

Морю Каспию журчит:

«Расступись, о старец море,

Дай приют моей волне!

Погулял я на просторе,

Отдохнуть пора бы мне.

Я родился у Казбека,

Вскормлен грудью облаков,

С чуждой властью человека

Вечно спорить был готов.

Я, сынам твоим в забаву,

Разорил родной Дарьял

И валунов им, на славу,

Стадо целое пригнал».

Но, склонясь на мягкий берег,

Каспий стихнул, будто спит,

Старцу на ухо журчит:

«Я привез тебе гостинец!

То гостинец не простой:

С поля битвы кабардинец,

Кабардинец удалой.

Он в кольчуге драгоценной,

В налокотниках стальных:

Из Корана стих священный

Писан золотом на них.

Он угрюмо сдвинул брови,

И усов его края

Обагрила знойной крови

Благородная струя;

Взор открытый, безответный,

Полон старою враждой;

По затылку чуб заветный

Вьется черною космой».

Но, склонясь на мягкий берег,

Каспий дремлет и молчит;

И, волнуясь, буйный Терек

Старцу снова говорит:

«Слушай, дядя: дар бесценный!

Что другие все дары?

Но его от всей вселенной

Я таил до сей поры.

Я примчу к тебе с волнами

Труп казачки молодой,

С темно-бледными плечами,

С светло-русою косой.

Грустен лик ее туманный,

Взор так тихо, сладко спит,

А на грудь из малой раны

Струйка алая бежит.

По красотке молодице

Не тоскует над рекой

Лишь один во всей станице

Казачина гребенской.

Оседлал он вороного,

И в горах, в ночном бою,

На кинжал чеченца злого

Сложит голову свою».

Замолчал поток сердитый,

И над ним, как снег бела,

Голова с косой размытой,

Колыхался, всплыла.

И старик во блеске власти

Встал, могучий, как гроза,

И оделись влагой страсти

Темно-синие глаза.

Он взыграл, веселья полный,

И в объятия свои

Набегающие волны

Принял с ропотом любви.

Казачья колыбельная песня

Спи, младенец мой прекрасный,

В колыбель твою. Стану сказывать я сказки,

Песенку спою; Ты ж дремли, закрывши глазки,

Баюшки-баю.

По камням струится Терек,

Плещет мутный вал; Злой чечен ползет на берег,

Точит свой кинжал; Но отец твой старый воин,

Закален в бою: Спи, малютка, будь спокоен,

Баюшки-баю.

Сам узнаешь, будет время,

Бранное житье; Смело вденешь ногу в стремя

И возьмешь ружье. Я седельце боевое

Шелком разошью… Спи, дитя мое родное,

Баюшки-баю.

Богатырь ты будешь с виду

И казак душой. Провожать тебя я выйду —

Ты махнешь рукой… Сколько горьких слез украдкой

Я в ту ночь пролью!.. Спи, мой ангел, тихо, сладко,

Баюшки-баю.

Стану я тоской томиться,

Безутешно ждать; Стану целый день молиться,

По ночам гадать; Стану думать, что скучаешь

Ты в чужом краю… Спи ж, пока забот не знаешь,

Баюшки-баю.

Дам тебе я на дорогу

Образок святой: Ты его, моляся богу,

Ставь перед собой; Да готовясь в бой опасный,

Помни мать свою.

.. Спи, младенец мой прекрасный,

.. Спи, младенец мой прекрасный,Баюшки-баю.

Сон

В полдневный жар в долине Дагестана

С свинцом в груди лежал недвижим я;

Глубокая еще дымилась рана,

По капле кровь точилася моя.

Лежал один я на песке долины;

Уступы скал теснилися кругом,

И солнце жгло их желтые вершины

И жгло меня — но спал я мертвым сном.

И снился мне сияющий огнями

Вечерний пир в родимой стороне.

Меж юных жен, увенчанных цветами,

Шел разговор веселый обо мне.

Но в разговор веселый не вступая,

Сидела там задумчиво одна,

И в грустный сон душа ее младая

Бог знает чем была погружена;

И снилась ей долина Дагестана;

Знакомый труп лежал в долине той;

В его груди, дымясь, чернела рана,

И кровь лилась хладеющей струей.

Тамара

В глубокой теснине Дарьяла,

Где роется Терек во мгле,

Старинная башня стояла,

Чернея на черной скале.

В той башне высокой и тесной

Царица Тамара жила:

Прекрасна, как ангел небесный,

Как демон, коварна и зла.

И там сквозь туман полуночи

Блистал огонек золотой,

Кидался он путнику в очи,

Манил он на отдых ночной.

И слышался голос Тамары:

Он весь был желанье и страсть,

В нем были всесильные чары,

Была непонятная власть.

На голос невидимой пери

Шел воин, купец и пастух:

Пред ним отворялися двери,

Встречал его мрачный евнух.

На мягкой пуховой постели,

В парчу и жемчуг убрана,

Ждала она гостя… Шипели

Пред нею два кубка вина.

Сплетались горячие руки,

Уста прилипали к устам,

И странные, дикие звуки

Всю ночь раздавалися там.

Как будто в ту башню пустую

Сто юношей пылких и жен

Сошлися на свадьбу ночную,

На тризну больших похорон.

Но только что утра сиянье

Кидало свой луч по горам,

Мгновенно и мрак и молчанье

Опять воцарялися там.

Лишь Терек в теснине Дарьяла,

Гремя, нарушал тишину;

Волна на волну набегала,

Волна погоняла волну;

И с плачем безгласное тело

Спешили они унести;

В окне тогда что-то белело,

Звучало оттуда: прости.

И было так нежно прощанье,

Так сладко тот голос звучал,

Как будто восторги свиданья

И ласки любви обещал.

Черкешенка

Я видел вас: холмы и нивы,

Разнообразных гор кусты,

Природы дикой красоты,

Степей глухих народ счастливый

И нравы тихой простоты!

Но там, где Терек протекает,

Черкешенку я увидал, —

Взор девы сердце приковал;

И мысль невольно улетает

Бродить средь милых, дальных скал.

Так дух раскаяния, звуки

Послышав райские, летит

Узреть еще небесный вид:

Так стон любви, страстей и муки

До гроба в памяти звучит.

Грузинская песня

Жила грузинка молодая,

В гареме душном увядая;

Случилось раз:

Из черных глаз

Алмаз любви, печали сын,

Скатился:

Ах, ею старый армянин

Гордился!..

Вокруг нее кристалл, рубины;

Но как не плакать от кручины

У старика?

Его рука Ласкает деву всякий день:

И что же? —

Скрываются красы как тень.

О боже!..

Он опасается измены.

Его высоки, крепки стены;

Но все любовь

Презрела.

Вновь

Румянец на щеках живой

Явился.

И перл между ресниц порой

Не бился…

Но армянин открыл коварность,

Измену и неблагодарность

Как перенесть!

Досада, месть,

Впервые вас он только сам

Изведал!

И труп преступницы волнам

Он предал.

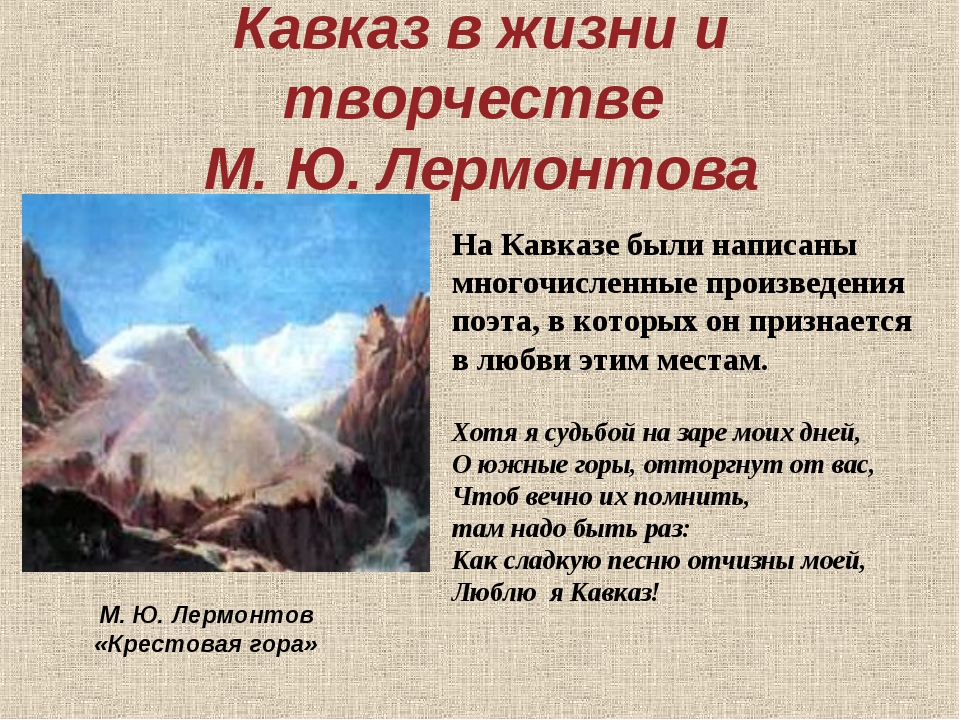

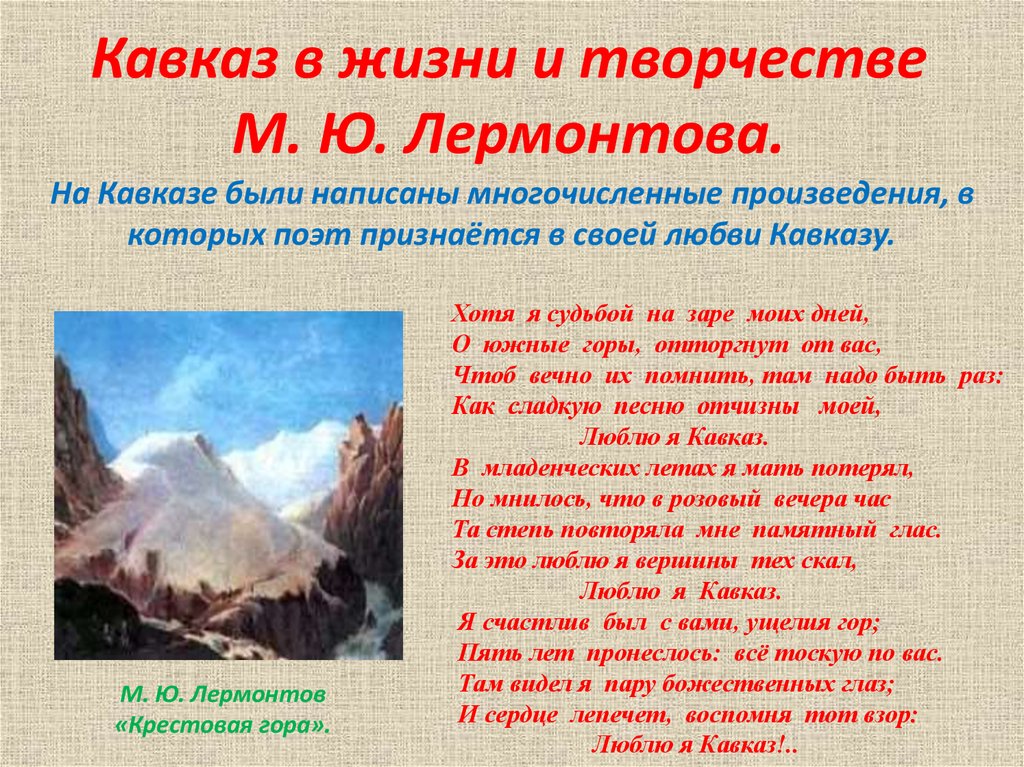

Кавказ

Хотя я судьбой на заре моих дней,

О южные горы, отторгнут от вас,

Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:

Как сладкую песню отчизны моей,

Люблю я Кавказ.

В младенческих летах я мать потерял.

Но мнилось, что в розовый вечера час

Та степь повторяла мне памятный глас.

За это люблю я вершины тех скал,

Люблю я Кавказ.

Я счастлив был с вами, ущелия гор,

Пять лет пронеслось: все тоскую по вас.

Там видел я пару божественных глаз;

И сердце лепечет, воспомня тот взор:

Люблю я Кавказ!..

Не говори: одним высоким

Я на земле воспламенен,

К нему лишь с чувством я глубоким

Бужу забытой лиры звон;

Поверь: великое земное

Различно с мыслями людей.

Сверши с успехом дело злое

— Велик; не удалось — злодей;

Среди дружин необозримых

Был чуть не бог Наполеон;

Разбитый же в снегах родимых,

Безумцем порицаем он;

Внимая шум воды прибрежной,

В изгнанье дальнем он погас —

И что ж? Конец его мятежный

Не отуманил наших глаз!. .

.

Кавказу

Кавказ! далекая страна!

Жилище вольности простой!

И ты несчастьями полна

И окровавлена войной!..

Ужель пещеры и скалы

Под дикой пеленою мглы

Услышат также крик страстен,

Звон славы, злата и цепей?..

Нет! прошлых лет не ожидай,

Черкес, в отечество свое:

Свободе прежде милый край

Приметно гибнет для нее.

Утро на Кавказе

Светает — вьется дикой пеленой

Вокруг лесистых гор туман ночной;

Еще у ног Кавказа тишина;

Молчит табун, река журчит одна.

Вот на скале новорожденный луч

Зарделся вдруг, прорезавшись меж туч,

И розовый по речке и шатрам

Разлился блеск, и светит там и там:

Так девушки, купаяся в тени,

Когда увидят юношу они,

Краснеют все, к земле склоняют взор:

Но как бежать, коль близок милый вор!.

Черкесы

Подобно племени Батыя,

Изменит прадедам Кавказ:

Забудет брани вещий глас,

Оставит стрелы боевые. .. ..

.. ..

И к тем скалам, где крылись вы,

Подъедет путник без боязни,

И возвестят о вашей казни

Преданья темные молвы!..

А. Пушкин.

Уж в горах солнце исчезает,

В долинах всюду мертвый сон,

Заря, блистая, угасает,

Вдали гудит протяжный звон,

Покрыто мглой туманно поле,

Зарница блещет в небесах,

В долинах стад не видно боле,

Лишь серны скачут на холмах.

И серый волк бежит чрез горы;

Его свирепо блещут взоры.

В тени развесистых дубов

Влезает он в свою берлогу.

За ним бежит через дорогу

С ружьем охотник, пара псов

На сворах рвутся с нетерпенья;

Все тихо; и в глуши лесов

Не слышно жалобного пенья

Пустынной иволги; лишь там

Весенний ветерок играет,

Перелетая по кустам;

В глуши кукушка занывает;

И на дупле как тень сидит

Полночный ворон и кричит.

Меж диких скал крутит, сверкает

Подале Терек за горой;

Высокий берег подмывает,

Крутяся, пеною седой.

Одето небо черной мглою,

В тумане месяц чуть блестит;

Лишь на сухих скалах травою

Полночный ветер шевелит.

На холмах маяки блистают;

Там стражи русские стоят;

Их копья острые блестят;

Друг друга громко окликают:

«Не спи, казак, во тьме ночной;

Чеченцы ходят за рекой!»

Но вот они стрелу пускают,

Взвилась! — и падает казак

С окровавленного кургана;

В очах его смертельный мрак:

Ему не зреть родного Дона,

Ни милых сердцу, ни семью:

Он жизнь окончил здесь свою.

В густом лесу видна поляна,

Чуть освещенная луной,

Мелькают, будто из тумана,

Огни на крепости большой.

Вдруг слышен шорох за кустами,

Въезжают несколько людей;

Обкинув все кругом очами,

Они слезают с лошадей.

На каждом шашка,

за плечами Ружье заряжено висит,

Два пистолета, борзы кони;

По бурке на седле лежит.

Огонь черкесы зажигают,

И все садятся тут кругом;

Привязанные к деревам

В лесу кони траву щипают,

Клубится дым, огонь трещит,

Кругом поляна вся блестит.

Один черкес одет в кольчугу,

Из серебра его наряд,

Уздени вкруг него сидят;

Другие ж все лежат по лугу.

Иные чистят шашки остры

Иль навостряют стрелы быстры.

Кругом все тихо, все молчит.

Восстал вдруг князь и говорит:

«Черкесы, мой народ военный,

Готовы будьте всякий час,

На жертву смерти — смерти славной

Не всяк достоин здесь из вас.

Взгляните: в крепости высокой

В цепях, в тюрьме, мой брат сидит,

В печали, в скорби, одинокой,

Его спасу иль мне не жить.

Вчера я спал под хладной мглой

И вдруг увидел будто брата,

Что он стоял передо мной —

И мне сказал: «Минуты трата,

И я погиб, — спаси меня»;

Но призрак легкий вдруг сокрылся;

С сырой земли поднялся я;

Его спасти я устремился;

И вот ищу и ночь и день;

И призрак легкий не являлся

С тех пор, как брата бледна тень

Меня звала, и я старался

Его избавить от оков;

И я на смерть всегда готов!

Теперь, клянуся Магометом,

Клянусь, клянуся целым светом!. .

.

Настал неизбежимый час,

Для русских смерть или мученье

Иль мне взглянуть в последний раз

На ярко солнце восхожденье».

Умолкнул князь.

И все трикратно Повторили его слова:

«Погибнуть русским невозвратно

Иль с тела свалится глава».

Восток, алея, пламенеет,

И день заботливый светлеет.

Уже в селах кричит петух;

Уж месяц в облаке потух.

Денница, тихо поднимаясь,

Златит холмы и тихий бор;

И юный луч, со тьмой сражаясь,

Вдруг показался из-за гор.

Колосья в поле под серпами

Ложатся желтыми рядами.

Все утром дышит; ветерок

Играет в Тереке на волнах,

Вздымает зыблемый песок.

Свод неба синий тих и чист;

Прохлада с речки повевает,

Прелестный запах юный лист

С весенней свежестью сливает.

Везде, кругом сгустился лес,

Повсюду тихое молчанье;

Струей, сквозь темный свод древес

Прокравшись, дневное сиянье

Верхи и корни золотит.

Лишь ветра тихим дуновеньем

Сорван листок летит, блестит,

Смущая тишину паденьем.

Но вот, приметя свет дневной,

Черкесы на коней садятся,

Быстрее стрел по лесу мчатся,

Как пчел неутомимый рой,

Сокрылися в тени густой.

О, если б ты, прекрасный день,

Гнал так же горесть, страх, смятенья,

Как гонишь ты ночную тень

И снов обманчивых виденья!

Заутрень в граде дальний звон

По роще ветром разнесен;

И на горе стоит высокой

Прекрасный град, там слышен громкий

Стук барабанов, и войска,

Закинув ружья на плеча,

Стоят на площади. И в параде

Народ весь в праздничном наряде

Идет из церкви. Стук карет,

Колясок, дрожек раздается;

На небе стая галок вьется;

Всяк в дом свой завтракать идет;

Там — тихо ставни растворяют;

Там по улице гуляют

Иль идут войско посмотреть

В большую крепость. Но чернеть

Но чернеть

Уж стали тучи за горами,

И только яркими лучами

Блистало солнце с высоты;

И ветр бежал через кусты.

Уж войско хочет расходиться ,

В большую крепость на горе;

Но топот слышен в тишине.

Вдали густая пыль клубится.

И видят, кто-то на коне

С оглядкой боязливой мчится.

Но вот он здесь уж, вот слезает;

К начальнику он подбегает

И говорит: «Погибель нам!

Вели готовиться войскам;

Черкесы мчатся за горами,

Нас было двое, и за нами

Они пустились на конях.

Меня объял внезапный страх;

Насилу я от них умчался;

Да конь хорош, а то б попался».

Начальник всем полкам велел

Сбираться к бою, зазвенел

Набатный колокол; толпятся,

Мятутся, строятся, делятся;

Вороты крепости сперлись.

Иные вихрем понеслись

Остановить черкесску силу

Иль с славою вкусить могилу.

И видно зарево кругом;

Черкесы поле покрывают,

Ряды, как львы, перебегают;

Со звоном сшибся меч с мечом;

И разом храброго не стало.

Ядро во мраке прожужжало,

И целый ряд бесстрашных пал;

Но все смешались в дыме черном.

Здесь бурный конь с копьем вонзенным,

Вскочивши на дыбы, заржал,

Сквозь русские ряды несется,

Упал на землю, сильно рвется,

Покрывши всадника собой,

Повсюду слышен стон и вой.

Пушек гром везде грохочет;

А здесь изрубленный герой

Воззвать к дружине верной хочет;

И голос замер на устах.

Другой бежит на поле ратном;

Бежит, глотая пыль и прах;

Трикрат сверкнул мечом булатным,

И в воздухе недвижим меч;

Звеня, падет кольчуга с плеч;

Копье рамена прободает,

И хлещет кровь из них рекой.

Несчастный раны зажимает

Холодной, трепетной рукой.

Еще ружье свое он ищет;

Повсюду стук, и пули свищут;

Повсюду, слышен пушек вой;

Повсюду смерть и ужас мещет

В горах, и в долах, и в лесах;

Во граде жители трепещут;

И гул несется в небесах.

Иный черкеса поражает;

Бесплодно меч его сверкает.

Махнул еще; его рука,

Подъята вверх, окостенела.

Бежать хотел. Его нога

Дрожит недвижима, замлела;

Встает и пал. Но вот несется

На лошади черкес лихой

Сквозь ряд штыков; он сильно рвется

И держит меч над головой;

Он с казаком вступает в бой;

Их сабли остры ярко блещут;

Уж лук звенит, стрела трепещет;

Удар несется роковой.

Стрела блестит, свистит, мелькает

И вмиг казака убивает.

Но вдруг, толпою окружен,

Копьями острыми пронзен,

Князь сам от раны издыхает;

Падет с коня — и все бегут

И бранно поле оставляют.

Лишь ядры русские ревут

Над их, ужасно, головой.

Помалу тихнет шумный бои.

Лишь под горами пыль клубится.

Черкесы побежденны мчатся,

Преследоваемы толпой

Сынов неустрашимых Дона,

Которых Рейн, Лоар и Рона

Видали на своих брегах,

Несут за ними смерть и страх.

Утихло все: лишь изредка

Услышишь выстрел за горою;

Редко видно казака,

Несущегося прямо к бою,

И в стане русском уж покой.

Спасен и град, и над рекой

Маяк блестит, и сторож бродит,

В окружность быстрым оком смотрит

И на плече ружье несет.

Лишь только слышно: «Кто идет»,

Лишь громко «слушай» раздается;

Лишь только редко пронесется

Лихой казак чрез русский стан.

Лишь редко крикнет черный вран

Голодный, трупы пожирая;

Лишь изредка мелькнет, блистая,

Огонь в палатке у солдат.

И редко чуть блеснет булат,

Заржавый от крови в сраженье,

Иль крикнет вдруг в уединенье

Близ стана русский часовой;

Везде господствует покой.

Лермонтов М.Ю.

- Лермонтов

- Кавказ

- проза

- стихи

Анализ стихотворения Лермонтова Кавказ сочинения и текст

- Анализ стихотворений

- Лермонтов

- Кавказ

Анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова «Кавказ»

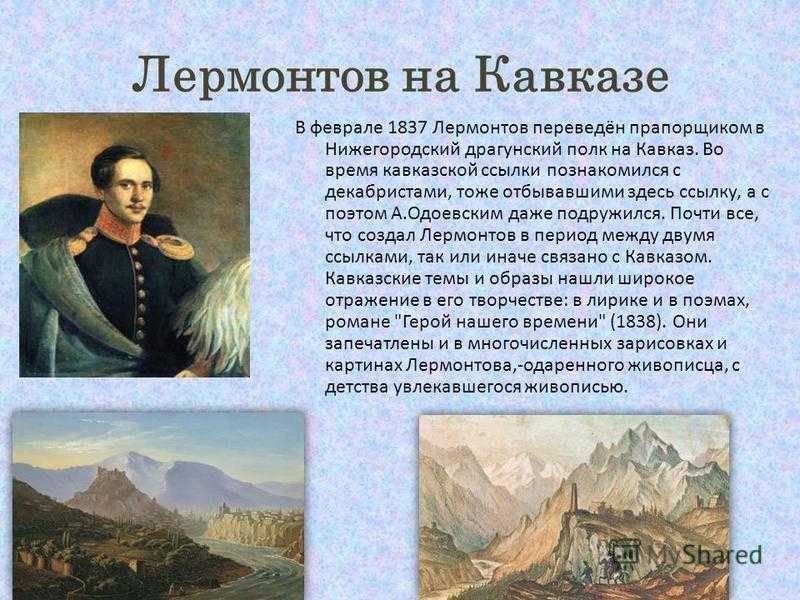

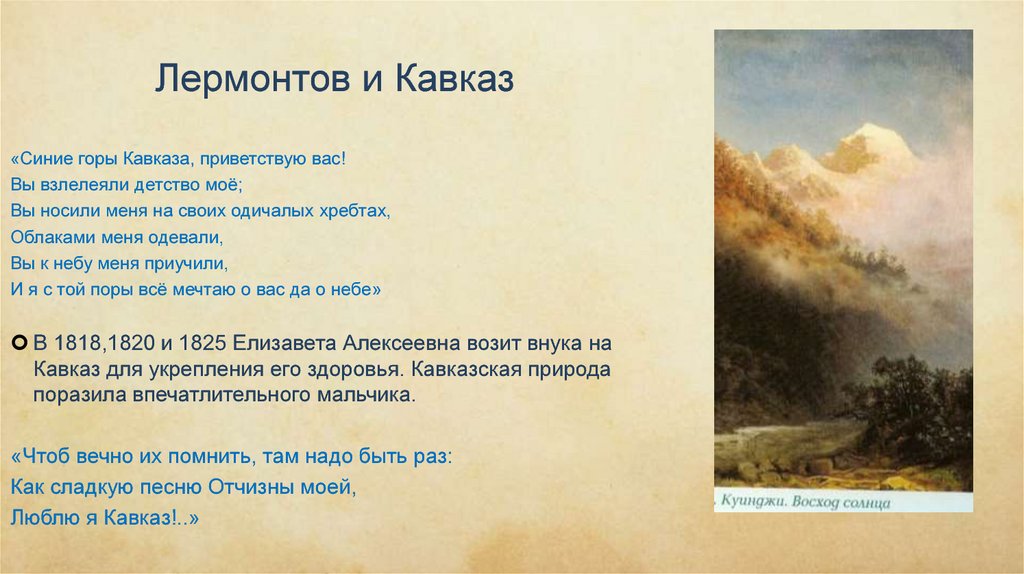

М.Ю. Лермонтов за всю свою жизнь несколько раз бывал на Кавказе. Он еще в детстве был там, отдыхая с бабушкой. С тех пор он влюбился в Кавказ и в красоту его гор. Самым ярким впечатлением для Лермонтова было знакомство с девочкой. Для него, как считал сам поэт, эта девочка стала первой любовью.

«Кавказ» был написан в 1830 году, но само произведение было опубликовано лишь после смерти поэта. Стихотворение имеет в своем составе три строфы, каждую из которых можно определить как самостоятельную часть. В каждом пятистишии своя мысль. В первом лирический герой рассказывает о расставании с Кавказом. Во втором поэт вспоминает о матери, которую он толком и не помнит, так как был совсем маленьким, когда ее не стало. В третьей строфе он вспоминает о той самой девочке, своей первой любви.

Лермонтов в стихотворении отразил свои мысли, свое отношение к Кавказу и воспоминания. Он восхищался природой Кавказа, впрочем, как и Пушкин. Спустя годы поэт не забыл ту девочку, которая стала для него первой любовью. Он помнит и хранит в сердце детские переживания и эмоции.

Стихотворение навевает чувство легкости, свободы, влюбленности. Оно написано четырехстопным амфибрахием с использованием мужской рифмы. В конце каждой строфы повторяется строчка «Люблю я Кавказ», что указывает на особую привязанность поэта к природе Кавказа. Наличие эпитетов и метафор делает стихотворение более выразительным. Лирическое стихотворение передает особое отношение Лермонтова к Кавказу. Он любил это место, здесь он отдыхал душой.

Наличие эпитетов и метафор делает стихотворение более выразительным. Лирическое стихотворение передает особое отношение Лермонтова к Кавказу. Он любил это место, здесь он отдыхал душой.

Анализ стихотворения Михаила Лермонтова «Кавказ»

12 декабря 2015

Поэт много своих стихов посвятил природе Кавказа. Он посетил горы еще в детстве, и они запали Лермонтову глубоко в душу. Великолепие и возвышенность природы, люди со своим характером горцев. Если их помнить вечно, надо хотя бы единожды побывать там, так говорил поэт в своем произведении о Кавказских горах.

Написал автор его в 1830 г. В этом произведении три строфы-пятистишья, и в каждой свое направление озвучено. В первой части стихотворения описывается расставание с Кавказом. Вторая часть произведения описывает маму о том, какой она была. А заключительная часть посвящена первой любви, которая была еще в детстве. Главная мысль стихотворения – это понятие души поэта и его настоящая любовь к Кавказу.

Рассказывается все от первого лица, потому что в нем идет передача внутреннего мира поэта, его состояние души. Вспоминая пейзажи гор, Лермонтов воспроизводит в памяти те моменты, соединенные тесно с кончиной матери, с его памятью о детских переживаниях. Произведение наполнено лирикой, его ритм схож с песенным напевом, когда говорится о том, как в младенчестве была потеряна мать.

Вспоминая пейзажи гор, Лермонтов воспроизводит в памяти те моменты, соединенные тесно с кончиной матери, с его памятью о детских переживаниях. Произведение наполнено лирикой, его ритм схож с песенным напевом, когда говорится о том, как в младенчестве была потеряна мать.

Лирический настрой и благозвучность стихотворения исходит из того, что оно написано четырехстопным амфибрахием. Важное место здесь имеют средства художественности. Во-первых, в нем много метафор, которые говорят о заре, эпитетов похожих на сладкую песню. Также переполнено произведение такими цитатами «степь повторяла», «сердце лепечет». Имеются и сравнения «как сладкую песню отчизны моей».

Кроме того поэт применяет такую цитату, как «Люблю я Кавказ!», чтобы показать сильнее свою любовь к горам. Выразительность стихотворения увеличивает применение инверсии «розовый вечера час».

Именно здесь автор много размышлял о жизни, о том, какую роль играет природа в жизни человека. На поэта действуют различные картины, например, вечернего луча, который «горит на ребрах туч», месяца, темного небосвода, «младых тучек».

Лермонтов уверен в том, что только при соприкосновении с пейзажами Кавказа, у человека формируется характер. В нем присутствует гордость, вольность.

«Кавказ» М.Лермонтов

Хотя я судьбой на заре моих дней,

О южные горы, отторгнут от вас,

Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:

Как сладкую песню отчизны моей,

Люблю я Кавказ.

В младенческих летах я мать потерял.

Но мнилось, что в розовый вечера час

Та степь повторяла мне памятный глас.

За это люблю я вершины тех скал,

Люблю я Кавказ.

Я счастлив был с вами, ущелия гор;

Пять лет пронеслось: все тоскую по вас.

Там видел я пару божественных глаз;

И сердце лепечет, воспомня тот взор:

Люблю я Кавказ!…

Анализ стихотворения Лермонтова «Кавказ»

Судьба Михаила Лермонтова тесно связана с Кавказом. Будущий поэт рос очень слабым и болезненным ребенком, он рано потерял мать и, оставшись на попечении бабушки, каждое лето ездил на лечение в Кисловодск.

В 1829 году, когда юному поэту едва исполнилось 15 лет, он написал свое знаменитое стихотворение «Кавказ», посвященное детским воспоминаниям. Тогда Лермонтов еще не знал о том, что пройдет совсем немного времени, и ему вновь предстоит вернуться в эти края. Но уже не в качестве беззаботного туриста, который восхищается кавказской природой, утопающими в снегу горными вершинами и чистым воздухом, а в роли военного, которому предстоит отстаивать интересы своей родины.

Тогда Лермонтов еще не знал о том, что пройдет совсем немного времени, и ему вновь предстоит вернуться в эти края. Но уже не в качестве беззаботного туриста, который восхищается кавказской природой, утопающими в снегу горными вершинами и чистым воздухом, а в роли военного, которому предстоит отстаивать интересы своей родины.

Однако пока молодой поэт полон самых радужных надежд и воспоминаний, пишет о том, что горы произвели на него неизгладимое впечатление, и «чтоб вечно их помнить, там надо быть раз». Именно горы и кавказские степи ассоциируются у Лермонтова с матерью. ему кажется, что среди их бескрайних просторов он слышит голос самого близкого для себя человека, который запомнил с детства. «Я счастлив был с вами, ущелия гор», — отмечает автор. И, как рефрен, после каждого четверостишья повторяет заветную и наполненную неподдельной искренностью фразу: «Люблю я Кавказ!».

Именно в этих чужих краях маленький Лермонтов впервые ощутил себя свободным и по-настоящему счастливым. И среди убеленных снегом гор он впервые испытал чувство юношеской влюбленности. «Там видел я пару божественных глаз; и сердце лепечет, воспомня тот взор», — делится впечатлениями автор.

И среди убеленных снегом гор он впервые испытал чувство юношеской влюбленности. «Там видел я пару божественных глаз; и сердце лепечет, воспомня тот взор», — делится впечатлениями автор.

Уже в 15 лет Лермонтов мечтает о подвигах, его привлекает слава Наполеона, которого, несмотря на громкое поражение, будущих поэт считает великим полководцем. И он гордится тем, что именно Россия смогла остановить триумфальное шествие этого военного гения по всему миру, заставив его признать мощь и силу духа русских солдат, которых французский военачальник считал дикарями. При этом Лермонтов отдает себе отчет, что «великое земное различно с мыслями людей. И если бы наполеону удалось завоевать весь мир, он бы навсегда остался в истории одним из самых гениальных полководцев. Но, увы, в сознании людей он – злодей и безумец, который потерпел свое самое сокрушительное поражение именно в горах. Мысли о Наполеоне на юного поэта навевают кавказские горы, грозные и безмятежные одновременно.

Затронув в стихотворении военную тематику, Лермонтов интуитивно чувствует, что этот плодородный край скоро превратится в огромное поле битвы. Поэт лишь не может предположить, что и ему самому придется в ней участвовать, отстаивая честь России. Уже позже Лермонтов разочаруется в военной карьере, считая, что в его время повторить подвиги великих полководцев попросту невозможно. Поэтому незадолго до гибели он будет ходатайствовать об отставке, чтобы полностью посвятить себя творчеству. Но все это произойдет гораздо позже, когда Лермонтов поймет, что отнюдь не только честолюбивыми мечтами он «на земле воспламенен». Это осознание принесет автору глубокое разочарование, он будет чувствовать себя несчастным и никому не нужным, так как не может реализовать себя как поэта и гражданина в современном обществе.

Поэт лишь не может предположить, что и ему самому придется в ней участвовать, отстаивая честь России. Уже позже Лермонтов разочаруется в военной карьере, считая, что в его время повторить подвиги великих полководцев попросту невозможно. Поэтому незадолго до гибели он будет ходатайствовать об отставке, чтобы полностью посвятить себя творчеству. Но все это произойдет гораздо позже, когда Лермонтов поймет, что отнюдь не только честолюбивыми мечтами он «на земле воспламенен». Это осознание принесет автору глубокое разочарование, он будет чувствовать себя несчастным и никому не нужным, так как не может реализовать себя как поэта и гражданина в современном обществе.

Но пока юный автор стихотворения «Кавказ» витает в облаках и мечтает о славе Наполеона, отмечая, что «конец его мятежный не отуманил наших глаз». Последняя фраза стихотворения означает, что французский полководец окончил свой путь бесславно, и это ни у кого не вызвало сожаления. Поэтому себя Лермонтов видит более успешным военачальником, который сможет если и не покорить мир, то добыть в бою славу для своей страны, возвеличив Россию и оставив свое имя в истории.

«Кавказ», анализ стихотворения Лермонтова

Раннее стихотворение «Кавказ», созданное шестнадцатилетним М. Лермонтовым в 1830 году, является одним из первых обращений поэта к теме Кавказа. Юноша с детства испытывал глубокую привязанность к этому краю – он трижды бывал там на отдыхе со своей бабушкой, Е. А. Арсеньевой. Из детских воспоминаний и впечатлений о Кавказе особенно запомнилось ему знакомство с девятилетней девочкой летом 1825 года. Впервые стихотворение «Кавказ» было опубликовано уже после гибели поэта — в 1845 году оно вышло в журнале «Библиотека для чтения».

Стихотворение состоит из трех строф-пятистиший. каждая из которых раскрывает свою поэтическую тему. первая строфа посвящена теме расставания с Кавказом, вторую строфу поэт посвятил воспоминаниям о своей матери, а третью – воспоминаниям о первой детской любви. Основная идея стихотворения – раскрытие мира души поэта и выражение искренней любви к Кавказу.

В основе композиции лежит передача внутреннего душевного состояния автора, поэтому повествование ведется от первого лица. Воспоминания о красоте кавказской природы оживляют в душе поэта самые сокровенные переживания, связанные со смертью матери и по-детски трогательным первым чувством. Именно поэтому стихотворение глубоко лирично и очень нежно, а замедленный ритм и напевные интонации придают ему удивительную музыкальность.

Воспоминания о красоте кавказской природы оживляют в душе поэта самые сокровенные переживания, связанные со смертью матери и по-детски трогательным первым чувством. Именно поэтому стихотворение глубоко лирично и очень нежно, а замедленный ритм и напевные интонации придают ему удивительную музыкальность.

Южная природа навевает Лермонтову образ матери, которую он практически не знал:

В младенческих летах я мать потерял,

Но мнилось, что в розовый вечера час,

Та степь повторяла мне памятный глас

Стихотворный размер – четырехстопный амфибрахий – подчеркивает лиризм стихотворения и усиливает поэтичность речи; мужская рифма придает произведению упругость.

Изобразительные средства в стихотворении помогают понять состояние души лирического героя: произведение насыщено метафорами («на заре моих дней». «пять лет пронеслось» ), олицетворениями («степь повторяла». «сердце лепечет» ), эпитетами («розовый час». «сладкая песня». «божественных глаз» ), сравнениями («как сладкую песню отчизны моей» ).

«сердце лепечет» ), эпитетами («розовый час». «сладкая песня». «божественных глаз» ), сравнениями («как сладкую песню отчизны моей» ).

Лермонтов использует рефрен«Люблю я Кавказ!». усиленный восклицанием, для выражения своего восхищения красотой этого удивительно прекрасного края. Введение в стихотворение обращений («Я счастлив был с вами, ущелия гор». «О южные горы» ) свидетельствуют о подлинной любви поэта к Кавказу. Использование инверсии («отчизны моей». «люблю я». «розовый вечера час» ) усиливает выразительность произведения.

Восприятие величественной природы Кавказских гор находит свое отражение в романтическом мироощущении Лермонтова и в его душевных переживаниях, становясь фактом его личной биографии и рождая наполненные подлинным чувством строки: «Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз» .

«Кавказ», анализ стихотворения Лермонтова

Раннее стихотворение «Кавказ», созданное шестнадцатилетним М. Лермонтовым в 1830 году, является одним из первых обращений поэта к теме Кавказа. Юноша с детства испытывал глубокую привязанность к этому краю – он трижды бывал там на отдыхе со своей бабушкой, Е. А. Арсеньевой. Из детских воспоминаний и впечатлений о Кавказе особенно запомнилось ему знакомство с девятилетней девочкой летом 1825 года. Впервые стихотворение «Кавказ» было опубликовано уже после гибели поэта — в 1845 году оно вышло в журнале «Библиотека для чтения».

Стихотворение состоит из трех строф-пятистиший, каждая из которых раскрывает свою поэтическую тему: первая строфа посвящена теме расставания с Кавказом, вторую строфу поэт посвятил воспоминаниям о своей матери, а третью – воспоминаниям о первой детской любви. Основная идея стихотворения – раскрытие мира души поэта и выражение искренней любви к Кавказу.

В основе композиции лежит передача внутреннего душевного состояния автора, поэтому повествование ведется от первого лица. Воспоминания о красоте кавказской природы оживляют в душе поэта самые сокровенные переживания, связанные со смертью матери и по-детски трогательным первым чувством. Именно поэтому стихотворение глубоко лирично и очень нежно, а замедленный ритм и напевные интонации придают ему удивительную музыкальность.

Воспоминания о красоте кавказской природы оживляют в душе поэта самые сокровенные переживания, связанные со смертью матери и по-детски трогательным первым чувством. Именно поэтому стихотворение глубоко лирично и очень нежно, а замедленный ритм и напевные интонации придают ему удивительную музыкальность.

Южная природа навевает Лермонтову образ матери, которую он практически не знал:

В младенческих летах я мать потерял,

Но мнилось, что в розовый вечера час,

Та степь повторяла мне памятный глас

Стихотворный размер – четырехстопный амфибрахий – подчеркивает лиризм стихотворения и усиливает поэтичность речи; мужская рифма придает произведению упругость.

Изобразительные средства в стихотворении помогают понять состояние души лирического героя: произведение насыщено метафорами («на заре моих дней», «пять лет пронеслось»), олицетворениями («степь повторяла», «сердце лепечет»), эпитетами («розовый час», «сладкая песня», «божественных глаз»), сравнениями («как сладкую песню отчизны моей»).

Лермонтов использует рефрен «Люблю я Кавказ!», усиленный восклицанием, для выражения своего восхищения красотой этого удивительно прекрасного края. Введение в стихотворение обращений («Я счастлив был с вами, ущелия гор», «О южные горы») свидетельствуют о подлинной любви поэта к Кавказу. Использование инверсии («отчизны моей», «люблю я», «розовый вечера час») усиливает выразительность произведения.

Восприятие величественной природы Кавказских гор находит свое отражение в романтическом мироощущении Лермонтова и в его душевных переживаниях, становясь фактом его личной биографии и рождая наполненные подлинным чувством строки: «Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз».

Похожие статьи:

Послушайте стихотворение Лермонтова Кавказ

Темы соседних сочинений

← К сушковой↑ ЛермонтовКазачья колыбельная песня →

Картинка к сочинению анализ стихотворения Кавказ

Настроение произведения Кавказ

«Я СТОИТ ЗА ШЕКСПИРА.

..»

..»Английская литература была открыта образованными кругами России в XVIII веке, хотя в основном в немецком и французском переводе; вскоре после Отечественной войны 1812 г. возник живой интерес не только к английским писателям, но и к английскому языку.

Великий русский поэт Михаил Лермонтов (1814-1841) находился под сильным влиянием английской литературы. Он начал уроки английского языка в 1829 году.во время учебы в привилегированном пансионе Московского университета, куда его отдала Елизавета Арсеньева, бабушка будущего поэта. Здесь студенты изучали право, теологию, математику, физику, географию, естествознание, военное дело, живопись, музыку, танцы и древние языки; особенно поощрялся интерес к литературе. Среди выпускников интерната были такие выдающиеся писатели и поэты, как Василий Жуковский, Александр Грибоедов и Федор Тютчев.

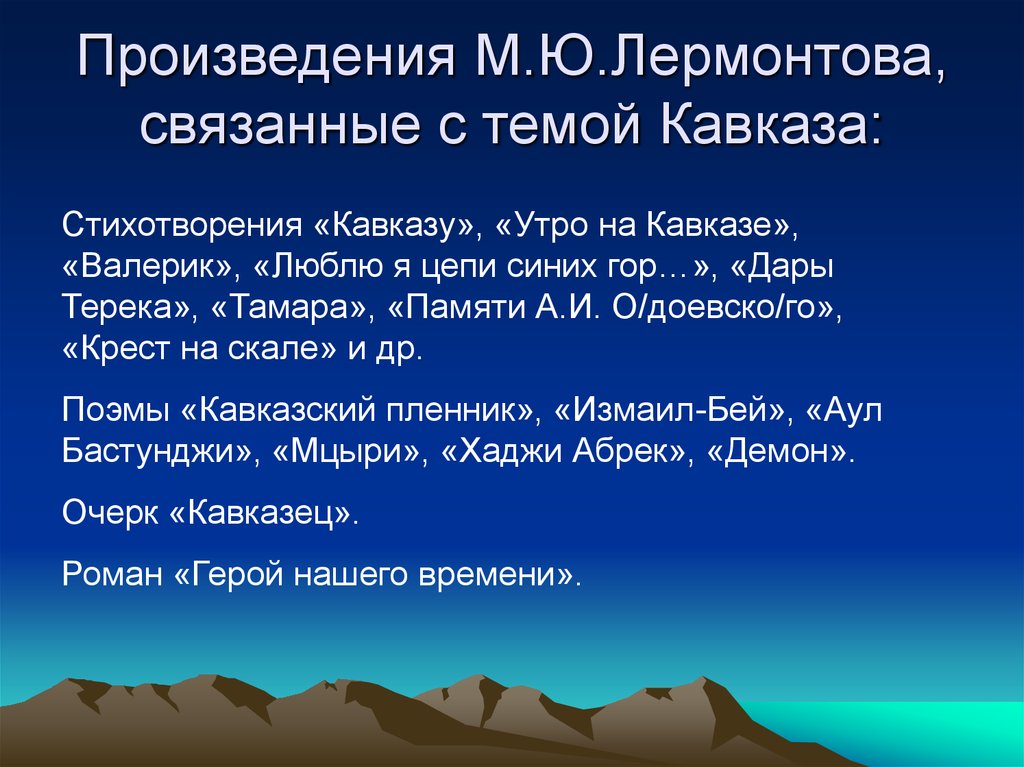

Чрезвычайно одаренный, Лермонтов учился с большим удовольствием. В письме к тетке Марии Шан-Гирей весной 1829 г. он писал: «Близятся каникулы, так что прощай, почетнейшая школа. Но не думайте, что я рад уйти, потому что занятий больше не будет. дома учусь даже больше, чем я учился в школе».0013 по-русски. «Федор Федорович Виндзон». С женой-немкой Варварой Бертельс он жил во флигеле дома на Малой Молчановке[2]. Здесь провел свою юность Лермонтов (1829-1832),[3] и Виндсон учил его английскому языку, а также знакомство с произведениями английских поэтов и писателей.Впечатления Лермонтова от «Иней древнего мореплавателя» Сэмюэля Тейлора Кольриджа[4] отразились как в его ранних стихотворениях («Калли», 1830 г., «Исповедь», 1830 г. , «Боярин Орша», 1836) и в более поздних работах («Мцыри», 1839, «Демон», 1839), а также в романе «Герой нашего времени» (1840). Во всех этих произведениях, романтических и реалистических, используется конфессиональная интонация.

он писал: «Близятся каникулы, так что прощай, почетнейшая школа. Но не думайте, что я рад уйти, потому что занятий больше не будет. дома учусь даже больше, чем я учился в школе».0013 по-русски. «Федор Федорович Виндзон». С женой-немкой Варварой Бертельс он жил во флигеле дома на Малой Молчановке[2]. Здесь провел свою юность Лермонтов (1829-1832),[3] и Виндсон учил его английскому языку, а также знакомство с произведениями английских поэтов и писателей.Впечатления Лермонтова от «Иней древнего мореплавателя» Сэмюэля Тейлора Кольриджа[4] отразились как в его ранних стихотворениях («Калли», 1830 г., «Исповедь», 1830 г. , «Боярин Орша», 1836) и в более поздних работах («Мцыри», 1839, «Демон», 1839), а также в романе «Герой нашего времени» (1840). Во всех этих произведениях, романтических и реалистических, используется конфессиональная интонация.

Вдохновленный легендой о том, что род Лермонтовых восходит к шотландским предкам, молодой поэт жадно читал произведение сэра Вальтера Скотта на английском языке, а особенно был очарован его балладой «Фома-рифмовщик» о поэте-пророке 13 век, Лермонт. во сне он уносился в мрачные замки и зеленые холмы далекой Шотландии:

во сне он уносился в мрачные замки и зеленые холмы далекой Шотландии:

«В моем любимом шотландском нагорье,

Под завесой холодных туманов,

Между небом штормов и сухих песков,

Могила Оссиана существует».[5]

(«The Могила Оссиана», 1830)

Тот же пленительный порыв можно услышать в стихотворении «Желание»,[6] написанном в том же году:

«На запад, на запад поспешил бы,

Где цветут поля моих предков,

Где в пустом замке, среди туманных холмов,

Их священные мощи лежат».

Троюродный брат Лермонтова Аким Шан-Гирей вспоминал: «Мишель начал изучать английский язык через Байрона, и через несколько месяцев он уже легко его понимал; он читал Мура и стихи Уолтера Скотт… но он никогда не говорил бегло по-английски».[7] Будучи студентом Московского университета, Лермонтов получил высшую оценку[8] от профессора английской филологии Эдварда Гарвея, который руководил им в его литературном анализе отрывков. от Вальтера Скотта, лорда Байрона и Томаса Мура, ирландского поэта и певца, который был близким другом Байрона, а затем биографом.0005

от Вальтера Скотта, лорда Байрона и Томаса Мура, ирландского поэта и певца, который был близким другом Байрона, а затем биографом.0005

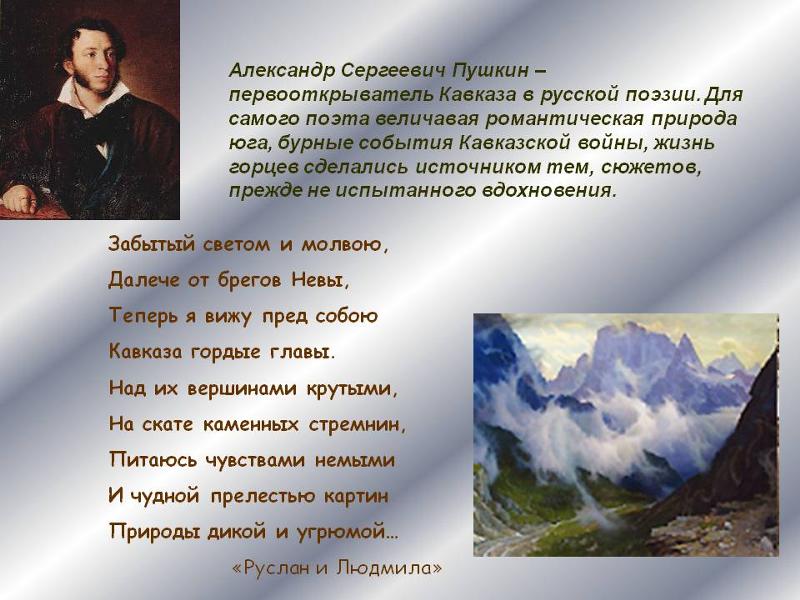

Байрон был главной знаковой фигурой для молодого Лермонтова. Британский поэт-романтик оказал огромное влияние на русскую поэзию XIX века, что особенно заметно в поэмах А. С. Пушкина «Кавказский пленник» (1821) и «Бахчисарайский фонтан» (1823). Лермонтова захватила не только поэзия Байрона, но и его героическая личность:

«Я молод, и звуки исходят из

Мое горящее сердце, Байрон — мой истинный идеал;

У нас одна душа и общие печали;

Если бы мы разделили нашу судьбу!..»

(«К***», 1830)[9]

В рукописи стихотворения есть примечание поэта: «Прочитав жизнеописание Байрона [написано ] Мура»[10] ссылка на «Письма и дневники лорда Байрона» последнего. Эта книга упоминается в «Записках» Екатерины Сушковой, адресата любовной лирики Лермонтова. По ее словам, летом 1830 года, когда Лермонтов гостил в Середниково, родовом имении Столыпиных в Подмосковье, он был «. ..неразлучен со своим огромным томом Байрона»[11] 9 .0005

..неразлучен со своим огромным томом Байрона»[11] 9 .0005

Автобиографические заметки Лермонтова наполнены упоминаниями отрывков из биографии Мура:

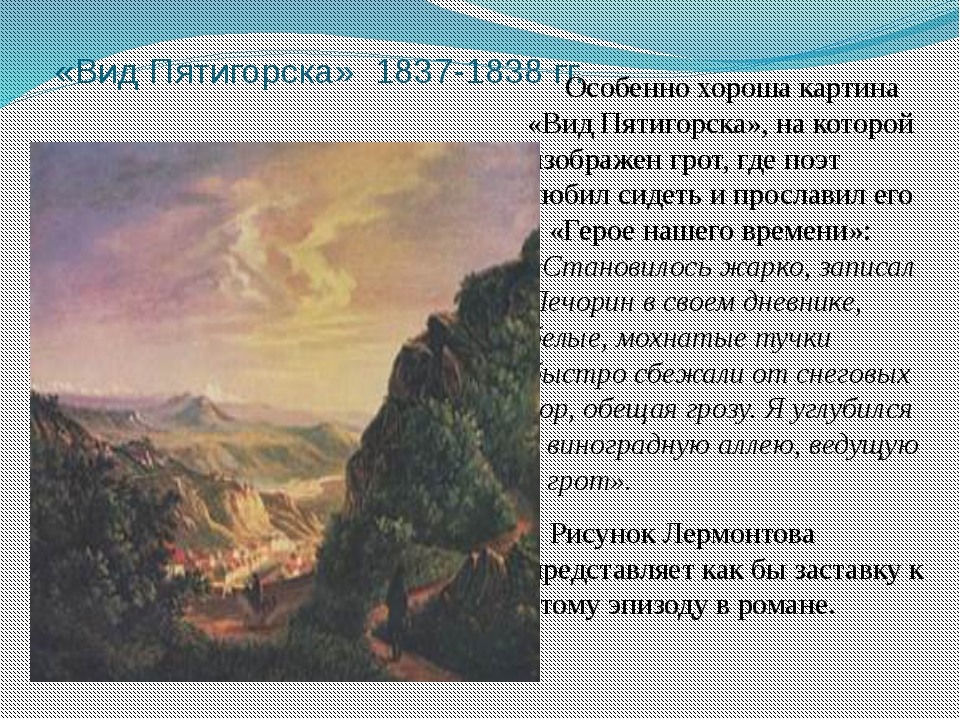

1) «Когда я начал тратить бумагу на тексты песен еще в 1828 году, я инстинктивно делал чистую копию и хранил их, и я храню их до сих пор. я читал в хрониках Байрона, что он делал то же самое — это сходство меня поразило». Поэтический дар Лермонтова раскрывался так быстро, что, пережив свое увлечение Байроном, он возражал себе: «Нет, я не Байрон, это моя роль Еще одно увлечение Лермонтова было связано с произведениями Уильяма Шекспира. в детстве он слышал рассказы о спектаклях домашнего театра в Тарханах, где его дед Михаил Арсеньев в день собственной смерти играл роль могильщика в трагедии Шекспира «Гамлет». Лермонтов с детства увлекался живописью, и все, что волновало его душу, проявлялось не только в стихах, но и в рисунках, акварелях и картинах маслом: портреты друзей и родных, виды Кавказа и жанровые сцены, особенно ему нравилось рисовать бегущих лошадей и «суровые лица». В 1968 году искусствовед Евгения Гаврилова обнаружила в коллекции известного коллекционера и искусствоведа Егора Маковского (1800-1886) рисунок, который она приписала портрету Шекспира работы Михаила Лермонтова.[18] Портрет нарисован на толстом желтоватом листе бумаги с золотым обрезом графитным карандашом, слегка подправленным сангиной. Она предположила, что лист мог быть изъят из альбома: в правом нижнем углу едва различимая подпись и дата: «М.Ю. Лермонтов. 1832. [неразборчиво] январь». Гаврилова отмечала: «Лермонтов кажется воспринимать образ Шекспира через призму собственного мироощущения Отсюда истинно романтическая манера портрета — поза Шекспира, закутанного в складки пальто, огненный взгляд и бунтарский изгиб бровей. В этом суть лермонтовской посылки и явно своеобразный подход»[19]. Лермонтов всю жизнь интересовался Шекспиром. Желая перечитать и проанализировать свои сочинения, он писал бабушке в последнем письме из Пятигорска: «Я бы еще попросил полное собрание Шекспира, на английском языке, хотя я не уверен, что вы найдете его в Петербурге; скажи Екиму сделать это. Но поторопитесь, если оно скоро придет, может быть, я еще здесь». [20] Данных о том, успела ли бабушка поэта вовремя отправить собрание сочинений, нет, а через месяц Лермонтов был убит на дуэли. Вскоре его произведения стали доступны англоязычным читателям. в 1843 году, благодаря усилиям доцента Императорского лицея в Царском Селе Томаса Шоу, в шотландском журнале «Эдинбург Блэквуда» был опубликован первый английский перевод стихотворения Лермонтова под названием «Дары Терека». Самые ранние переводы его романа «Герой нашего времени» относятся к 1850-м годам. Лирика Лермонтова была опубликована в сборнике Чарльза Томаса Уилсона «Русская лирика: в английских стихах» (Лондон, 1887 г.) и антологии «Стихи с русского» Джона Поллена (Лондон, 1891 г.). в 1899 г. «Герой нашего времени» был включен в учебник «Русский читатель», изданный в Кембридже. Эмигранты из России также публиковали свои переводы произведений Лермонтова и писали о нем статьи: Александр Герцен написал статью, опубликованную анонимно, для лондонского журнала «National Review» (1860 г.), в которой он подчеркнул роль Лермонтова как знаковой фигуры своего поколения, еще недооценен. Последовали многочисленные исследовательские работы на английском языке, посвященные жизни и творчеству поэта, среди которых наиболее популярна книга британского автора Лоуренса Келли «Лермонтов: трагедия на Кавказе» (1977). 3 октября 2015 года, в день рождения поэта по старому стилю, в старинном шотландском городке Эрлстон был открыт памятник Лермонтову работы московского скульптора Степана Мокроусова. Место было выбрано из-за его предполагаемой связи с Фомой Рифмовщиком, легендарным бардом 13-го века, который мог быть предком великого русского поэта. Иллюстрации Михаил Лермонтов. Портрет Шекспира. 1832 Михаил Лермонтов. Вид на Кавказ с верблюдами. 1837-1838 Рукопись поэмы Михаила Лермонтова «Боярин Орша». 1836-1837 Письмо М. Лермонтова Елизавете Арсеньевой Дом-музей Михаила Лермонтова в Москве. Комната поэта на антресольном этаже Афиша Дома-музея М. Лермонтова в Москве с мелкого шрифта Вадима Низова Михаил Лермонтов. Автопортрет. 1837-1838. Петр Заболоцкий. Портрет Михаила Лермонтова. 1837 Федор Виндсон, воспитатель Михаила Лермонтова. Не позднее 1857 г. Авторская рукопись Михаила Лермонтова к стихотворению «Станца» с портретом Екатерины Сушковой. 18:30-18:31. Михаил Лермонтов. Пятигорск. 1837-1838. Дом-музей Михаила Лермонтова. Двор Рукопись поэмы Михаила Лермонтова «Демон». 1838 Илья РЕПИН. Портрет композитора Антона Рубинштейна. Лермонтов Михаил один из самых известных русских поэтов . В этом обзоре на сайте Geomerid вы сможете увидеть все места, связанные с его жизнью и творчеством. Возможно, вам захочется посетить их, чтобы ближе познакомиться с биографией Лермонтова, который за свою короткую жизнь (27 лет) успел сделать так много. Творческое наследие Лермонтова имеет большое значение для русской культуры. Он написал более 400 стихов и более 40 поэм. При жизни поэта, в 1840 г., был издан единственный «Сборник стихов М. Лермонтова». Однако после его смерти тираж его произведений исчисляется десятками миллионов. В школе изучают его самые известные стихи, поэмы, роман «Герой нашего времени». Лермонтов был талантливым живописцем. Сохранилось большое количество его рисунков, акварелей и картин. Михаил Лермонтов родился в Москве, в доме генерала Толе у Красных ворот. Матерью Лермонтова была Мария Михайловна Арсеньева. Она принадлежала к известным семьям Арсеньевых и Столыпиных. Его отцом был бедный провинциальный помещик Юрий Петрович Лермонтов. Мария Михайловна вышла за него замуж в 17 лет, но брак оказался неудачным. Через 2 года после рождения Михаила, но в возрасте 21 года она умерла от туберкулеза. Ее мать Елизавета Александровна Арсеньева, бабушка Михаила Лермонтова, восприняла будущего поэта от отца. С тех пор всеми вопросами воспитания занималась только она. Гравюра XIX века с изображением Красных ворот в Москве. Справа Дом Толи, где родился Лермонтов Михаил Лермонтов в семилетнем возрасте, 1821 год, в Лермонтовском музее в усадьбе Тарханы Портреты родителей Михаила Лермонтова в усадьбе Тарханы Музей дом генерала Толе у Красных ворот не сохранился до наших дней. Детство и юность Михаила Лермонтова прошли в усадьбе Тарханы. Расположен в 110 км к западу от Пензы в Среднерусской области. Если вас интересует творчество и биография Лермонтова, то вам обязательно сюда. Усадебный дом в усадьбе Тарханы, где жил Лермонтов и возле церкви Марии Египетской Вид на церковь Марии Египетской с берега Среднего пруда в усадьбе Тарханы Из музея нужно пройти к Усадьбе через обширный парк усадьбы Тарханы. В 1829 году, в возрасте 16 лет, Михаил Лермонтов впервые покинул имение Тарханы и приехал в Москву. Он поступил в школу-интернат при Московском университете, так как домашнего обучения было недостаточно для получения высшего образования. Музей Михаила Лермонтова в Москве расположен в деревянном двухэтажном здании на Малой Молчановке Мастерская Лермонтова в антресоли дома на Малой Молчановке в Москве, где поэт жил с 1829 г.до 1832 Михаил Лермонтов с бабушкой поселились в доме с антресолью на Малой Молчановке, недалеко от Нового Арбата. Сейчас здесь находится Лермонтовский музей. Через два года после поступления в Московский университет Лермонтов решил прервать учебу и поступил в Петербургский университет, но учеба и там не заладилась. Ректор отказался зачислить два года обучения в Московский университет и предложил поступить на первый курс университета. Самое известное в Подмосковье место, связанное с творчеством М. Лермонтова, – усадьба Середниково. Он расположен к северу от Москвы, недалеко от города Зеленоград. В 1825 году его купил Дмитрий Столыпин, брат бабушки Лермонтова. С 1829 по 1831 год, во время учебы в пансионе Московского университета, Лермонтов каждое лето проводил в имении Середниково. Здесь он подружился с Алексеем Столыпиным, которого прозвал «Монго». Эта дружба длилась всю жизнь. Но главным событием тех лет стало знакомство с Екатериной Сушковой. Портрет Екатерины Сушковой, в которую Лермонтов был влюблен, когда жил в усадьбе Середниково В центре главный дом усадьбы Середниково, от которого полукругом расходится колоннада с четырьмя флигелями Верещагины , близкие друзья Столыпиных, жили в соседней усадьбе. Екатерина Сушкова была подругой Александры Верещагиной. Михаилу Лермонтову тогда было 16 лет, а Сушковой 18 лет. Молодой поэт влюбился в нее, поэтому все годы, которые он провел в Москве, называют «сушковским периодом» творчества Лермонтова. В этот период он написал 17 стихотворений, 4 драмы и более 250 стихов. Поначалу Сушкова очень насмехалась над ухаживаниями Лермонтова, но при этом они встречались и общались почти каждый день. Их связь не прервалась даже тогда, когда Лермонтов отправился в действующую армию на Кавказ. Через несколько лет она влюбилась в него, но тогда Лермонтов оказался очень злопамятным. Эта история очень похожа на ту, которую позже описал Лермонтов в романе «Герой нашего времени» об отношениях Печорина и княжны Марьи. В 1832 году Михаил Лермонтов отказался от учебы в Петербургском университете и поступил в школу гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров. Перед поступлением он написал стихотворение «Парус», однако в юнкерском училище ему запретили много читать, и тогда Лермонтов назвал учебу в училище «двумя злополучными годами». В этот период он не написал ничего существенного. В 1834 году поступил в гвардию. В это время он разорвал отношения с Сушковой, мстя ей за насмешки. В это время он написал одно из самых известных своих стихотворений «Бородино» о сражении с армией Наполеона в 1812 году. Тогда же появились первые упоминания о Кавказе. Рукопись поэмы Лермонтова «Смерть поэта» (1837 г.) в Лермонтовском музее в Тарханах Акварель Михаила Лермонтова «Вид на Крестовую гору из ущелья Коби» (1837 г.) в Лермонтовском музее в Тарханах Рисунок Михаил Лермонтов: Конные горцы в горах Кавказа (1837 г.), в Лермонтовском музее в Тарханах Это произошло в 1837 году. Вид со смотровой площадки монастыря Джвари на слияние рек Куры и Арагви близ Мцхеты Храм Джвари возвышается над скалой на самом краю скалы, где святая Нина поставила деревянный Крест Храм Джвари на скале с видом на Мцхету построен в период 590-605 Символом любви Лермонтова к Кавказу является монастырь Джвари, построенный в V веке на краю горы над слиянием рек Арагви и Куры , недалеко от Тбилиси. Несколько лет назад, 16 февраля 1840 года на балу княгини Лаваль в Санкт-Петербурге Лермонтов поссорился с сыном французского посла Эрнестом Брандтом. Он вызвал Лермонтова на дуэль, выстрелил первым и промахнулся. Лермонтов выстрелил в воздух. После дуэли Лермонтов был арестован и после суда отправлен на Кавказ в Тенгинский полк, на передовую в Кавказскую войну с горцами. Первая ссылка Лермонтова на Кавказ была приятной прогулкой, а во вторую он принял активное участие в боевых действиях, в том числе в кровопролитном сражении на реке Валерик. Произошло это в 1840 году в Чечне, недалеко от крепости Грозный. В это же время он написал свой роман «Герой нашего времени». В 1840 году Лермонтов приехал в Петербург на отдых. За это время он написал знаменитые поэмы «Вещий», «Утёс», «Выхожу один на дорогу» и многие другие, но в начале 1841 года ему пришлось вернуться на Кавказ в Тенгинский полк. . По дороге он решил заехать в Пятигорск для лечения, где провел последние два месяца своей жизни. Музей Лермонтова в Пятигорске находится в домах, где происходили все события, связанные с его ссорой с Мартыновым и последующей дуэлью. «Дом Лермонтова» в Музее Лермонтова в Пятигорске Комната Лермонтова в Доме Лермонтова в Пятигорске Приехав в Пятигорск, Михаил Лермонтов и Столыпин сняли небольшой дом у полковника Чилиева. По воспоминаниям современников, «курортное общество» жило разгульно, и Лермонтов был душой этого общества. Это неудивительно, ведь тогда он уже был известным поэтом. По соседству находился Дом Верзилина, где каждый день бывал Лермонтов. В этом доме собирался высший свет Пятигорска. Портрет Надежды и Эмили Верзилины. Из-за них произошла ссора между Мартыновым и Лермонтовым Портрет Николая Мартынова (1840 г.) в Лермонтовском музее в Тарханах Дом генерала Верзилина в Пятигорске входит в состав Музея М. Лермонтова В этой гостиной в Дом Верзилиных произошла ссора между Лермонтовым и Мартыновым, закончившаяся дуэлью Все это привело к ссоре между Мартыновым и Лермонтовым, которая произошла 13 июля 1841 года. Дом, где жил Лермонтов и дом Верзилиных, где произошла ссора место, а также окружающие здания, были превращены в музей. Дуэль была назначена на 15 июля 1841 года, 19 часов. Место дуэли Лермонтова у горы Машук находилось на небольшой полянке. Как позже вспоминал его второй князь Васильчиков, Лермонтов был весел накануне дуэли и сказал, что это просто шутка, которая зашла слишком далеко. Лермонтов провел ночь перед дуэлью в доме в деревне Иноземцево. Сама дуэль была назначена на старой Николаевской дороге, которая вела из Пятигорска в село Иноземцево. По воспоминаниям секундантов, Лермонтов стрелял в воздух. По другой версии, он вообще не стрелял. Мартынов, наоборот, подошел к барьеру и долго целился. Поэт был ранен в грудь. Михаилу Лермонтову было всего 27 лет. Обелиск на месте дуэли Лермонтова у подножия горы Машук Поляна перед обелиском на месте дуэли Лермонтова у подножия горы Машук У подножия горы Машук, на месте, где произошла дуэль, был установлен временный мемориал.

2) «Существует мнение (Байрона), что ранняя страсть раскрывает душу, которая будет любить изящные искусства. я думаю, что такая душа наполнена музыкой».

3) «Еще одно сходство моей жизни с лордом Байроном. Его матери в Шотландии предсказала старуха, что он будет великим человеком и будет иметь два брака; моей бабушке на Кавказе предсказала старуха точь-в-точь то же самое. они связаны с Байроном. Первая — «Прощание» (1830): после заглавия в скобках Лермонтов прибавил «по Байрону». «Это не перевод, — писал позже Достоевский, — как у Гербеля и др.; это Байрон живой, как он есть, гордый и непроницаемый гений. Лермонтов здесь еще глубже, я думаю»[13]. Роберта Бернса, взятого Байроном в качестве эпиграфа к его поэме «Абидосская невеста».0005

Лермонтов здесь еще глубже, я думаю»[13]. Роберта Бернса, взятого Байроном в качестве эпиграфа к его поэме «Абидосская невеста».0005

Быть неизведанным чудом ,

Как и он, гонимый странник

Но с русской душою

Я начал раньше, раньше кончил. ремонт,

Мои разбитые устремления лгут:

Темный океан ответь мне, может ли какой-нибудь

Искусным тралом прорыть всю твою глубину?

Кто объяснит мне многим?

I. .. может быть, Бог?.. Никого на o//?»[14],

Перевод Алана Майерса школе возник настоящий культ Шекспира, усиливший интерес Лермонтова к английскому драматургу. Очень эмоционально звучит начало написанного в то время письма к тетке Марии Шан-Гирей: «Я заступаюсь за Шекспира. Если он великий поэт, это в «Гамлете», если он true Шекспир, неисчерпаемый гений, проникающий в человеческое сердце, и законы судьбы, подлинный и неповторимый Шекспир, все это в «Гамлете». Гамлет»: история могильщиков, появление призрака в эпизоде с матерью Гамлета, безумие Офелии. Он пересказывает по памяти диалог Гамлета с Полонием об облаке и с Гильденстерном о флейте. Для Лермонтова Гамлет — гордый принц, сражающийся со своими врагами с иронией и силой воли. Не случайно он заканчивает свое письмо к тетке восклицанием: «И нехорошо!.. Ваше письмо взволновало меня: как можно оскорблять Шекспира?..»[17]

школе возник настоящий культ Шекспира, усиливший интерес Лермонтова к английскому драматургу. Очень эмоционально звучит начало написанного в то время письма к тетке Марии Шан-Гирей: «Я заступаюсь за Шекспира. Если он великий поэт, это в «Гамлете», если он true Шекспир, неисчерпаемый гений, проникающий в человеческое сердце, и законы судьбы, подлинный и неповторимый Шекспир, все это в «Гамлете». Гамлет»: история могильщиков, появление призрака в эпизоде с матерью Гамлета, безумие Офелии. Он пересказывает по памяти диалог Гамлета с Полонием об облаке и с Гильденстерном о флейте. Для Лермонтова Гамлет — гордый принц, сражающийся со своими врагами с иронией и силой воли. Не случайно он заканчивает свое письмо к тетке восклицанием: «И нехорошо!.. Ваше письмо взволновало меня: как можно оскорблять Шекспира?..»[17] Он рисовал всю свою жизнь, но сохранилось очень мало его работ: 13 картин маслом, 44 акварели, около 50 рисунков, несколько альбомов с набросками и карикатурами и 70 набросков на полях его рукописей.

Он рисовал всю свою жизнь, но сохранилось очень мало его работ: 13 картин маслом, 44 акварели, около 50 рисунков, несколько альбомов с набросками и карикатурами и 70 набросков на полях его рукописей. ] В Доме-музее Лермонтова в Москве выставлен его акварельный автопортрет в войлочной бурке, и, по словам Гавриловой, в нем есть определенное сходство с великим драматургом.

] В Доме-музее Лермонтова в Москве выставлен его акварельный автопортрет в войлочной бурке, и, по словам Гавриловой, в нем есть определенное сходство с великим драматургом. в 1875 году Александр Конди Стивен сделал первый перевод «Демона», а спустя шесть лет, после постановки в Ковент-Гарден одноименной оперы Антона Рубинштейна, поэма окончательно покорила сердца британской интеллигенции.

в 1875 году Александр Конди Стивен сделал первый перевод «Демона», а спустя шесть лет, после постановки в Ковент-Гарден одноименной оперы Антона Рубинштейна, поэма окончательно покорила сердца британской интеллигенции.

Москва, 2003. С. 98.

Москва, 2003. С. 98. Лермонтова к Е.А. Арсеньева. [28 июня 1841 г.] // «Собрание сочинений», в 4 т. Т. 1. СПб, 2014. С. 360.

Лермонтова к Е.А. Арсеньева. [28 июня 1841 г.] // «Собрание сочинений», в 4 т. Т. 1. СПб, 2014. С. 360.

Графитный карандаш, сангина, бумага. 26 × 20 см. Русский музей

Холст, масло. 62 × 71 см. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН

Блокнот. Честная копия с исправлениями. 12 листов. Российская национальная библиотека

28 июня 1841 г., из Пятигорска в Петербург: 2 л. Автограф. Российская национальная библиотека

Бумага, акварель, белила, лак. 10,2 × 9,4 см (овал). Литературный музей

Картон, масло. 36 × 28,1 см. Третьяковская галерея

Фотография

Тушь на бумаге. 18,2 × 8,9 см. Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН

ил на картоне. 26,6 × 34,4 см. Литературный музей

Записная книжка, собственноручная копия с автографом (название, дата, «Посвящение» и т.п. написано Лермонтовым). 19 листов. Российская национальная библиотека 1881

1881

Холст, масло. 80 × 62,3 см. Третьяковская галерея Все музеи Лермонтова в России

Первые годы в биографии Михаила Лермонтова

Родители Михаила после свадьбы жили в имении Тарханы, но первого ребенка решили рожать в Москве, где проще было получить квалифицированную медицинскую помощь.

Родители Михаила после свадьбы жили в имении Тарханы, но первого ребенка решили рожать в Москве, где проще было получить квалифицированную медицинскую помощь. Его можно увидеть лишь на некоторых фотографиях конца 19 века, а также на старых гравюрах. В начале 20 века на этом месте построили многоэтажку, которую называют сталинской высоткой. На стене этого дома мемориальная доска в память о том, что на этом месте 3 октября 1814 года родился великий русский поэт Михаил Лермонтов

Его можно увидеть лишь на некоторых фотографиях конца 19 века, а также на старых гравюрах. В начале 20 века на этом месте построили многоэтажку, которую называют сталинской высоткой. На стене этого дома мемориальная доска в память о том, что на этом месте 3 октября 1814 года родился великий русский поэт Михаил Лермонтов Усадьба Тарханы: родной дом Михаила Лермонтова

Самый большой Лермонтовский музей в России расположен у входа в усадьбу. В ней подробно описаны все этапы творческой биографии Михаила Лермонтова. В музее много рукописей, портретов самого поэта, а также его родителей и близких. Есть рисунки, акварели и картины, написанные самим Лермонтовым. Дом, в котором жил Лермонтов, не сохранился. Однако в 1999 году была построена точная копия. Интерьер также воссоздан очень подробно, особенно в рабочей комнате Лермонтова. Там много его личных вещей. Над столом висит портрет лорда Байрона. Парк остался без изменений, даже окопы, которые были вырыты по приказу бабушки Елизаветы Андреевны для военных игр ее внука Мишеля.

Дом, в котором жил Лермонтов, не сохранился. Однако в 1999 году была построена точная копия. Интерьер также воссоздан очень подробно, особенно в рабочей комнате Лермонтова. Там много его личных вещей. Над столом висит портрет лорда Байрона. Парк остался без изменений, даже окопы, которые были вырыты по приказу бабушки Елизаветы Андреевны для военных игр ее внука Мишеля. Музей Лермонтова в Москве

Здесь можно увидеть интересную экспозицию о московском периоде жизни Лермонтова. Учеба в университете ему не нравилась, но талант поэта уже был очевиден.

Здесь можно увидеть интересную экспозицию о московском периоде жизни Лермонтова. Учеба в университете ему не нравилась, но талант поэта уже был очевиден. Усадьба Середниково – «Сушковский период» творчества Лермонтова

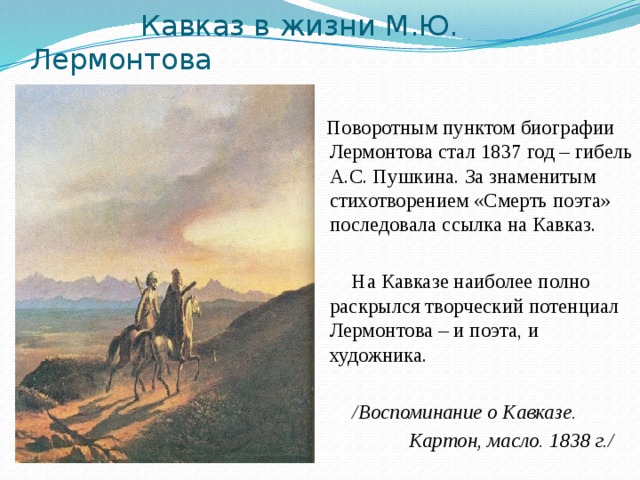

Жизнь Михаила Лермонтова на Кавказе

В этом году на дуэли был убит еще один великий русский поэт Александр Пушкин. Лермонтов написал стихотворение «Смерть поэта». После этого у него возник конфликт даже со Столыпиным, который был ему близок. Лермонтов был арестован, и последовал суд с докладом царю Николаю I. Бабушка Елизавета Андреевна способствовала переводу Лермонтова в Нижегородский драгунский полк, действовавший на Кавказе. Там он пробыл несколько месяцев и благодаря стараниям бабушки был переведен на службу в Новгород. Затем Лермонтов вернулся на Кавказ, в Азербайджан и Грузию. Он любил Кавказ всем сердцем. Созданы поэмы «Бес» и «Мцыри», многие известные стихотворения.

В этом году на дуэли был убит еще один великий русский поэт Александр Пушкин. Лермонтов написал стихотворение «Смерть поэта». После этого у него возник конфликт даже со Столыпиным, который был ему близок. Лермонтов был арестован, и последовал суд с докладом царю Николаю I. Бабушка Елизавета Андреевна способствовала переводу Лермонтова в Нижегородский драгунский полк, действовавший на Кавказе. Там он пробыл несколько месяцев и благодаря стараниям бабушки был переведен на службу в Новгород. Затем Лермонтов вернулся на Кавказ, в Азербайджан и Грузию. Он любил Кавказ всем сердцем. Созданы поэмы «Бес» и «Мцыри», многие известные стихотворения. Он описан в поэме «Мцыри». Сегодня этот монастырь посещают тысячи паломников, так как он является святыней Грузии. У подножия этой горы стоит памятник Лермонтову, написавшему в поэме «Мцыри» следующие строки:

Он описан в поэме «Мцыри». Сегодня этот монастырь посещают тысячи паломников, так как он является святыней Грузии. У подножия этой горы стоит памятник Лермонтову, написавшему в поэме «Мцыри» следующие строки:

Там тогда, сливы, шум,

Обнявшись, как две сестры,

Потоки Арагвы и Куры

Там был монастырь. У горы

Дом Лермонтова в Пятигорске

Сначала он начал ухаживать за Эмилией Верзилиной. Ее мать была не против, да и сама Эмилия сначала с интересом восприняла ухаживания Лермонтова, но затем сделала свой выбор в пользу Николая Мартынова. Ситуация осложнялась тем, что Мартынову больше нравилась Надежда Верзилина (сестра Эмилии), и он ухаживал за ней. Лермонтов стал дразнить Эмилию и открыто издеваться над Мартыновым. Мартынов просил прекратить насмешки, но Лермонтов проигнорировал эти просьбы.

Сначала он начал ухаживать за Эмилией Верзилиной. Ее мать была не против, да и сама Эмилия сначала с интересом восприняла ухаживания Лермонтова, но затем сделала свой выбор в пользу Николая Мартынова. Ситуация осложнялась тем, что Мартынову больше нравилась Надежда Верзилина (сестра Эмилии), и он ухаживал за ней. Лермонтов стал дразнить Эмилию и открыто издеваться над Мартыновым. Мартынов просил прекратить насмешки, но Лермонтов проигнорировал эти просьбы. В парке Эммануэля есть уединенный грот, который называется Грот Лермонтова.

В парке Эммануэля есть уединенный грот, который называется Грот Лермонтова. Место дуэли Лермонтова у подножья горы Машук

Ваш комментарий будет первым