Архнадзор » Архив » «Пушкинский» флигель

Снос «пушкинского флигеля» на Бауманской (бывшей Немецкой) улице по заказу правительства Москвы и в интересах МГТУ имени Баумана может состояться в любой день. В каком же смысле флигель «пушкинский»?

Анастасия Чебаток

Дом на Бауманской улице, связанный, пусть и гипотетически, с именем «солнца русской поэзии», может не дожить до его ближайшего юбилея. В нашем исследовании мы пробуем показать, что это здание в любом случае достойно сохранения.

В 1880 году 20 мая Московская дума постановила: «На доме, где родился Пушкин, утвердить мраморную доску с надписью дня и года рождения поэта». Что и было исполнено: на Немецкой улице на доме 27 появилась мемориальная доска. Дом этот жив и сейчас, его современный адрес: Бауманская улица, д. 57, стр. 2. И почти полвека для всего мира он был местом поклонения Поэту.

Интрига «Где родился Пушкин?» началась еще при его жизни. Самое первое упоминание места рождения поэта относится к 1822 году. В книге «Опыт краткой истории русской литературы» Н.И. Греча говорится, что поэт родился в Санкт-Петербурге. Пушкин никак не опровергал эту версию. Сам он в разговоре с друзьями называл местом рождения Москву и, точнее, улицу Молчановка. Что также было отражено в нескольких биографиях, изданных уже после его смерти. Еще одно предположение относилось к рождению в подмосковном имении Захарово. Так что к 1880 году выбор у пушкиноведов с определением, где повесить мемориальную доску, был достаточно велик.

В книге «Опыт краткой истории русской литературы» Н.И. Греча говорится, что поэт родился в Санкт-Петербурге. Пушкин никак не опровергал эту версию. Сам он в разговоре с друзьями называл местом рождения Москву и, точнее, улицу Молчановка. Что также было отражено в нескольких биографиях, изданных уже после его смерти. Еще одно предположение относилось к рождению в подмосковном имении Захарово. Так что к 1880 году выбор у пушкиноведов с определением, где повесить мемориальную доску, был достаточно велик.

Но в 1879 году произошло одно важное событие. Студент Московской духовной семинарии С.Ф. Цветков нашел запись о рождении Александра Сергеевича в метрической книге Богоявленской церкви в Елохове, которую теперь все пушкинисты знают наизусть: «Мая 27. Во дворе коллежского регистратора Ивана Васильева Шварцова у жильца ево Моэора Сергия Львовича Пушкина родился сын Александр. Крещён июня 8 дня. Восприемник граф Артемий Иванович Воронцов, кума мать означенного Сергия Пушкина вдова Ольга Васильевна Пушкина».

Переписанная от руки находка была опубликована в «Русской старине» в том же году. Автор заметки П.П. Каратыгин провел небольшое исследование по установке местонахождения двора упомянутого Ивана Васильева Шварцова. Расспросив старожилов, он установил, что некий Шварц имел в 1799 году дом на углу Немецкой улицы и Аптекарского переулка. Известие о том, что нашелся настоящий дом, где родился Пушкин, было сенсационным. Дума хотела спешно повесить на нем мемориальную доску. Но решили все же подтвердить документально, что именно этот дом принадлежал в конце XVIII века тому самому Шварцову-Шварцу. Взялся за поиски архитектор при Московской думе А.А. Мартынов. Его розыски еще более запутали дело. Он нашел документальное подтверждение существования дома Фаддея Шварца, но в Демидовском переулке. Несовпадение имени обосновывалось тем, что сам Фаддей к 1799 году умер, а его сын-наследник вполне мог быть Иваном Васильевичем, так как у иностранцев полно имен, и у Фаддея могло быть еще одно, например, Василий.

Очевидно, сомнительность этой версии привела Мартынова к метрической книге в Богоявленской церкви, чтобы увидеть знаменательную запись своими глазами. И он тут же обнаружил коварную ошибку: три вертикальные палочки в начале фамилии обозначали не букву «Ш», а две буквы «Ск». Таким образом, фамилию владельца двора стоило читать не Шварцов или Шварц, а Скворцов!

Начались поиски двора Ивана Васильевича Скворцова в Немецкой слободе. И первое, что обнаружил Мартынов, это место служения Скворцова домоправителем в доме графини Е.А. Головкиной. Найти ее дом не составляло никакого труда, это древнее владение, занимающее ныне территорию домов по Бауманской улице 53, стр. 4 и 57, стр. 2. В 1880 году это владение уже принадлежало купцам Клюгиным. Свои открытия Мартынов опубликовал в «Московских ведомостях»: «Мы можем теперь безошибочно определить, что Александр Сергеевич родился в доме вдовствующей графини Екатерины Александровны Головкиной, а выражение во дворе Скворцова мы относим собственно к домашней терминологии, к управлению двором, где стоял барский дом».

На следующий день после этой публикации и произошло знаменательное событие, установка первой в истории пушкинистики мемориальной доски на месте рождения Пушкина — на доме 27 в Немецкой слободе.

Счастливый конец истории на самом деле стал лишь одним из этапов все более углубляющейся интриги «Где родился Пушкин?». В ноябре того же года в тех же «Московских ведомостях» вышла еще более взрывная статья «Последнее слово о месторождении А.С. Пушкина» автора А. Колосовского, который нашел в архиве Московского городского правления купчую на собственный двор Скворцова. Оказалось, что именно в 1799 году Скворцов приобрел у купца Я.Я. Рованда «двор со всяким в нем каменным и деревянным строением». Но вот адрес двора был весьма расплывчат: «в Басманной части третьего квартала, в приходе церкви Богоявления, что в Елохове». У Колосовского было как минимум два варианта этого адреса: угол Немецкой улицы с Лефортовским переулком и владение Ананьина на той же Немецкой улице, дом 10. Но документального доказательства у него не было.

Следующим исследователем места рождения Пушкина стал журналист Н.П. Бочаров. Проделав огромнейшую архивную работу, сделав сравнение планов владений, фамилий домовладельцев по Указателям Москвы, обработав несколько тысяч дел, Бочаров, в конце концов, нашел точный адрес Скворцова. Им оказался дом Ананьина, предполагавшийся еще Колосовским. Бочаров в 1881 году обнародовал свои открытия, со всей очевидностью доказывающие окончание затянувшейся интриги «Где родился Пушкин?». Казалось бы, мраморную доску можно смело переносить на новый адрес. Но!

Купчая на двор И.В. Скворцова была оформлена 15 июля 1799 года, т.е. через полтора месяца после рождения Александра Сергеевича. Это немаловажное обстоятельство смущало власти почти пятьдесят лет. Хотя периодически вопрос о том, что адрес рождения Пушкина отмечен доской неправильно, поднимался Московской думой. Так, в 1911 году дума обратилась за помощью к Обществу любителей российской словесности. Новыми поисками занялись два члена Общества, В.

И официальный адрес рождения Пушкина остался на прежнем месте, а мраморная доска на доме 27.

После 1917 года работа по установлению истинного места рождения поэта продолжилась. Это не раз обсуждалось на заседаниях «Старой Москвы», вопросом занимались исследователи Л. А. Виноградов, П.Н. Миллер, Н.П. Чулков, вновь был поднят пласт документов и архивов. В результате в 1927 году Московский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов решил снять памятную доску с дома 27 уже по новоназванной Бауманской улице и поставить новую доску на настоящее место рождения поэта на той же улице, но на доме 10. Неувязка с датами купчей и днем рождения Пушкина объяснялась историками возможностью фактического владения домом до официального оформления купчей. Итак, в 1927 году дом 27 лишился статуса места рождения Пушкина и мраморной доски. Сейчас она находится на фасаде школы по адресу: Бауманская ул., д. 40, построенной на месте владения Скворцова, так как ни одно строение из первоначального владения не сохранилось.

А. Виноградов, П.Н. Миллер, Н.П. Чулков, вновь был поднят пласт документов и архивов. В результате в 1927 году Московский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов решил снять памятную доску с дома 27 уже по новоназванной Бауманской улице и поставить новую доску на настоящее место рождения поэта на той же улице, но на доме 10. Неувязка с датами купчей и днем рождения Пушкина объяснялась историками возможностью фактического владения домом до официального оформления купчей. Итак, в 1927 году дом 27 лишился статуса места рождения Пушкина и мраморной доски. Сейчас она находится на фасаде школы по адресу: Бауманская ул., д. 40, построенной на месте владения Скворцова, так как ни одно строение из первоначального владения не сохранилось.

Но памятная доска вновь может переехать. В 1980 году москвовед С.К. Романюк нашел в архиве еще одно неопровержимое свидетельство того, что И.В. Скворцов на самом деле имел свой двор и на момент рождения Пушкина, в мае 1799 года. Находился он также в Немецкой слободе, в приходе церкви Богоявления, но по адресу: Малая Почтовая ул. , д. 4, угол Госпитального пер., д. 1-3. Строения также не сохранились.

, д. 4, угол Госпитального пер., д. 1-3. Строения также не сохранились.

Возможно, и это не станет окончательным адресом рождения Пушкина, интрига по-прежнему сохраняется. Можно лишь с уверенностью сказать, что дом 57, стр. 2 на Бауманской улице действительно не был местом рождения поэта. Но, по стечению обстоятельств, это первый дом, который был отмечен мемориальной доской и признан официальным адресом рождения Александра Сергеевича. Это единственный дом, который без малого полвека играл роль не просто места рождения великого человека, а «того самого дома». И единственный принадлежащий времени Пушкина, все остальные адреса имеют застройку XX века. Он несомненно относится к славной истории пушкинистики и достоин звания памятника.

Распечатать статью

Опубликовано

19 марта 2022 в 9:32. Рубрики: Адресная книга, Будни краеведения.

RSS лента комментариев к этой записи.

Вы можете оставить комментарий, или трекбек с Вашего сайта.

Здесь был Пушкин. 5 малоизвестных московских адресов | Город | Недвижимость

При жизни поэта, в 1822 году, в книге об истории российской словесности было написано, что он родился в Петербурге. Позже появились сообщения о том, что место рождения поэта — село Захарово Московской области, и воспоминания родственников, которые говорили, что Пушкин родился в Москве.

Ул. Бауманская, д. 40

Мемориальная доска: «Здесь был дом, в котором 26 мая (6 июня) 1799 года родился А. С. Пушкин».

Точку в спорах о месте рождения поэта поставила метрическая запись в церковной книге о рождении Пушкина. Хотя впервые она была опубликована в 1856 году, обратили на неё внимание только к 100-летнему юбилею Пушкина. Запись гласила: «Во дворе колежскаго регистратора ивана васильева скварцова у жилца ево моэора сергия лвовича пушкина родился сын александр крещен июня 8 дня восприемник граф артемий иванович воронцов кума мать означеннаго пушкина вдова олга васильевна пушкина».

В праздничной суете стали выяснять, где жил Иван Скворцов. Оказалось, что он был управляющим усадьбы графини Головиной. Поэтому на здании усадьбы (доме № 57 по Немецкой, нынешней Бауманской улице) и была ошибочно установлена доска, провисевшая здесь почти 50 лет. Дело в том, что в метрике было написано «во дворе Скворцова» — то есть в месте, которое ему принадлежало, а не в том, где он служил.

В 1927 году мемориальную доску перенесли на дом 42 по той же улице, а позднее поместили её на здание школы рядом. Наконец, в 1980 году в архивах была найдена запись, согласно которой точно определено место, где было владение Скворцова. Оно находится на углу современной малой Почтовой улицы и Госпитального переулка, а значит, Пушкин родился именно здесь. В данный момент доска продолжает висеть на здании школы № 353. Здесь же поэту установлен памятник.

Адрес: Кривоколенный пер., д. 4

Мемориальная доска: Здесь у поэта Веневитинова А. С. Пушкин в 1826 году читал трагедию «Борис Годунов».

С. Пушкин в 1826 году читал трагедию «Борис Годунов».

В ночь с 3 на 4 сентября 1826 к находившемуся в бессрочной ссылке в Михайловском Пушкину прибыл нарочный от Московского губернатора, и поэта в сопровождении фельдфебеля доставили в Москву. В столице Пушкин встретился с Николаем I, коронованным 22 августа. После этой встречи поэт был помилован, а император пожелал быть его «личным цензором».

Драма «Борис Годунов», написанная в ссылке в 1825 году, императору не понравилась, и он в течение 5 лет препятствовал её публикации (издан «Борис Годунов» был только в 1831 году, с большими цензурными сокращениями). О постановке речи и вовсе не шло: драма появилась на сцене только через 30 лет после смерти поэта. Николай I предложил переделать драму в «исторический роман или повесть в духе Вальтера Скотта».

О представлении Пушкиным драмы Михаил Погодин вспоминал: «Какое действие произвело на всех нас это чтение, передать невозможно. До сих пор ещё — а этому прошло сорок лет — кровь приходит в движение при одном воспоминании… Первые явления мы выслушали тихо и спокойно или, лучше сказать, в каком-то недоумении. Но чем дальше, тем ощущения усиливались… Что было со мною, я и рассказать не могу. Мне показалось, что родной мой и любезный Нестор поднялся из могилы и говорит устами Пимена: мне послышался живой голос древнего русского летописателя. А когда Пушкин дошел до рассказа Пимена о посещении Кириллова монастыря Иваном Грозным, о молитве иноков: «Да ниспошлет покой его душе, страдающей и бурной», — мы все просто как будто обеспамятели. Кого бросало в жар, кого в озноб. Волосы поднимались дыбом. Не стало сил воздерживаться…»

До сих пор ещё — а этому прошло сорок лет — кровь приходит в движение при одном воспоминании… Первые явления мы выслушали тихо и спокойно или, лучше сказать, в каком-то недоумении. Но чем дальше, тем ощущения усиливались… Что было со мною, я и рассказать не могу. Мне показалось, что родной мой и любезный Нестор поднялся из могилы и говорит устами Пимена: мне послышался живой голос древнего русского летописателя. А когда Пушкин дошел до рассказа Пимена о посещении Кириллова монастыря Иваном Грозным, о молитве иноков: «Да ниспошлет покой его душе, страдающей и бурной», — мы все просто как будто обеспамятели. Кого бросало в жар, кого в озноб. Волосы поднимались дыбом. Не стало сил воздерживаться…»

Адрес: Малая Дмитровка, 1/7

Мемориальная доска: В 1832 году этот дом посещал поэт Александр Сергеевич Пушкин.

В конце сентября 1832 года Пушкин был приглашён на обед графом Уваровым вместе с профессором университета И. Давыдовым. Приглашение было знаком уважения поэту, хотя отношения между ним и графом назвать гладкими нельзя.

Давыдовым. Приглашение было знаком уважения поэту, хотя отношения между ним и графом назвать гладкими нельзя.

Сергей Уваров — один из виднейших политических деятелей своего времени, Министр народного просвещения Российской империи (1833–1849). На момент встречи с Пушкиным он был президентом Императорской Российской академии наук, а его дом являлся одним из культурных центров Москвы. В Москве графа считали противоречивой фигурой: с одной стороны, многие говорили о его блестящем уме, либеральном образе мыслей, образованности. С другой стороны, известны и «низкие поступки» графа.

27 сентября Уваров встретился с Пушкиным, и они вместе посетили лекцию профессора Ивана Давыдова в Московском университете. Студент Иван Гончаров, в будущем — автор «Обломова», присутствовавший на той лекции, так писал об этом: «Когда он вошёл с Уваровым, для меня точно солнце озарило всю аудиторию… «Вот вам теория искусства, — сказал Уваров, обращаясь к нам, студентам, и указывая на Давыдова, — а вот и самое искусство», — прибавил он, указывая на Пушкина. Он эффектно отчеканил эту фразу, очевидно, заранее приготовленную. Мы все жадно впились глазами в Пушкина.

Он эффектно отчеканил эту фразу, очевидно, заранее приготовленную. Мы все жадно впились глазами в Пушкина.

Давыдов оканчивал лекцию. Речь шла о «Слове о полку Игоревом». Тут же ожидал своей очереди читать лекцию, после Давыдова, и Каченовский. Нечаянно между ними [Пушкиным и Каченовским] завязался, по поводу «Слова о полку Игоревом», разговор, который мало-помалу перешел в горячий спор. «Подойдите ближе, господа, — это для вас интересно», — пригласил нас Уваров, и мы тесной толпой, как стеной, окружили Пушкина, Уварова и обоих профессоров. Не умею выразить, как велико было наше наслаждение — видеть и слышать нашего кумира. Я не припомню подробностей их состязания, — помню только, что Пушкин горячо отстаивал подлинность древнерусского эпоса, а Каченовский вонзал в него свой беспощадный аналитический нож. Его щеки ярко горели алым румянцем и глаза бросали молнии сквозь очки. Может быть, к этому раздражению много огня прибавлял и известный литературный антагонизм между ним и Пушкиным».

Глинищевский пер., 6

Мемориальная доска: В этом доме в 1829 году встречались А. Пушкин и А. Мицкевич.

Горельеф на доме на улице В.И.Немировича-Данченко (ныне Глинищевский переулок) в Москве. Скульптор М.И.Мильбергер. 1955 год. Фото: РИА НовостиАдам Мицкевич, великий польский поэт, жил в России с 1825 по 1829 год в связи с политической ссылкой. Ровесник Пушкина (он был старше его всего на один год), Мицкевич очаровал столичную публику своими манерами и стихами. Пушкин не был исключением: никому, кроме Мицкевича, он не выказывал такого уважения. После выхода поэмы Мицкевича «Конрад Валленрод» Жуковский сказал Пушкину: «Знаешь, брат, ведь он заткнёт тебя за пояс» — и он ответил: «Ты не так говоришь, он уже заткнул меня».

Причиной тому был не только дар польского поэта, но и его умение держаться в свете: он нравился категорически всем, а о Пушкине такого сказать нельзя. С. Аксаков в письме Шевырёву вспоминал один из вечеров: «Пушкин держал себя ужасно гадко, отвратительно, Мицкевич — прекрасно. Посудите, каковы были разговоры, что второй два раза принужден был сказать: «Господа, порядочные люди и наедине, и сами с собою не говорят о таких вещах!»». Михаил Погодин писал в дневнике: «…Разговор [Пушкина и Мицкевича] был занимателен, от <…> до Евангелия. Но много было сального, которое не понравилось»…

Посудите, каковы были разговоры, что второй два раза принужден был сказать: «Господа, порядочные люди и наедине, и сами с собою не говорят о таких вещах!»». Михаил Погодин писал в дневнике: «…Разговор [Пушкина и Мицкевича] был занимателен, от <…> до Евангелия. Но много было сального, которое не понравилось»…

В 1929 году Мицкевич покинул Россию, а в 1830 году началась русско-польская война, и поэты оказались по разные стороны баррикад. Мицкевич выступал с антироссийскими стихами, в которых косвенно упоминались и российские поэты. Пушкин же, несмотря на свои «плохие манеры», отвечал довольно мягко: «…теперь // Наш мирный гость нам стал врагом — и ядом // Стихи свои, в угоду черни буйной, // Он напояет. Издали до нас // Доходит голос злобного поэта, // Знакомый голос!.. Боже! освяти // В нем сердце правдою твоей и миром, // И возврати ему…».

Воротниковский пер., д. 12.

Мемориальная доска: Здесь в мае 1936 года, в последний приезд в Москву, у своего друга П. В. Нащокина останавливался А. С. Пушкин.

В. Нащокина останавливался А. С. Пушкин.

Нащокин был известным Московским богачом и кутилой, и в его доме гостило множество людей. Нередким гостем здесь был и Пушкин. В 1831 году он писал жене: «Здесь мне скучно; Нащокин занят делами, а дом его такая бестолочь и ералаш, что голова кругом идёт. С утра до вечера у него разные народы: игроки, отставные гусары, студенты, стряпчие, цыганы, шпионы, особенно заимодавцы. Всем вольный вход; всем до него нужда; всякий кричит, курит трубку, обедает, поет, пляшет; угла нет свободного — что делать?.. Вчера Нащокин задал нам цыганский вечер; я так от этого отвык, что от крику гостей и пенья цыганок до сих пор голова болит».

Нащокин нередко выручал Пушкина: один раз он помог ему с оплатой огромного карточного долга, в другом — расстроил намечавшуюся дуэль. В последние годы жизни он был для Пушкина одним из самых близких друзей. «Любит меня один Нащокин», — писал поэт Наталье Николаевне 14 мая 1836 года. Смерть друга Нащокин переживал трудно. Н. Куликов, навестивший его через несколько дней после смерти Пушкина, нашел его метавшимся из стороны в стороны и повторяющим: «Если бы я в то время жил там… …Я бы не допустил их дуэли, я бы и Дантеса, и мерзавца отца его заставил бы уважать такого поэта, поклоняться ему и извиниться перед ним».

Смерть друга Нащокин переживал трудно. Н. Куликов, навестивший его через несколько дней после смерти Пушкина, нашел его метавшимся из стороны в стороны и повторяющим: «Если бы я в то время жил там… …Я бы не допустил их дуэли, я бы и Дантеса, и мерзавца отца его заставил бы уважать такого поэта, поклоняться ему и извиниться перед ним».

Посещение литературных домов в Москве, Россия

Если вы планируете поездку в Москву, Россия и заинтересованы в посещении домов авторов, вам крупно повезло. У нас было всего несколько дней, чтобы исследовать многочисленные литературные пристанища и дома некоторых из величайших писателей России, поэтому мы собрались как могли. Хотя посетители России часто думают о Санкт-Петербурге как о месте, где можно посетить дома Федора Достоевского и Владимира Набокова, мы не можем не рекомендовать поездку в Москву. Помимо великолепия Красной площади и собора Василия Блаженного, где еще в мире вы можете посетить бывшие адреса шести величайших писателей мира?

Квартира Александра Пушкина

Начнем со знаменитого русского поэта, драматурга и писателя Александра Пушкина. Хотя в Санкт-Петербурге также есть Музей Пушкина и Мемориальная квартира, писатель прожил в этой резиденции всего около года, прежде чем был убит на дуэли в 1837 году. Пушкин родился в Москве в 1799 году. Именно в этой квартире на Арбате , теперь А.С. Мемориальный музей-квартира Пушкина, где писатель жил первое время с женой Натальей Гончаровой на пути к литературной славе. Из нескольких комнат квартиры открывается вид на Арбат, старейшую пешеходную улицу города.

Хотя в Санкт-Петербурге также есть Музей Пушкина и Мемориальная квартира, писатель прожил в этой резиденции всего около года, прежде чем был убит на дуэли в 1837 году. Пушкин родился в Москве в 1799 году. Именно в этой квартире на Арбате , теперь А.С. Мемориальный музей-квартира Пушкина, где писатель жил первое время с женой Натальей Гончаровой на пути к литературной славе. Из нескольких комнат квартиры открывается вид на Арбат, старейшую пешеходную улицу города.

Пушкин наиболее известен такими произведениями, как Борис Годунов (1825), Повести покойного Ивана Петровича Белкина (1831) и Евгений Онегин (1833).

Дом Николая Гоголя

Рядом с Арбатом на Никитском бульваре ваша следующая остановка может быть в доме Николая Гоголя. Посетители музея входят в переднюю комнату с камином, место, ныне известное (или печально известное) как место, где Гоголь сжег свою собственную девятку.0011 Рукопись Dead Souls .

Мемориальный музей Гоголя — место, где писатель провел последние четыре года своей жизни. Там же, как мы упоминали, Гоголь сжег свои рукописи, и действительно умер в этом доме зимой 1852 года. Гоголь родился в одной из областей Украины в 1809 году. Гоголь известен своими драматическими и художественными произведениями, такие как его пьеса «Игроки » (1836 г.), его рассказ «Шинель» (1842 г.) и его плутовской роман «Мертвые души» (1842 г.).

Там же, как мы упоминали, Гоголь сжег свои рукописи, и действительно умер в этом доме зимой 1852 года. Гоголь родился в одной из областей Украины в 1809 году. Гоголь известен своими драматическими и художественными произведениями, такие как его пьеса «Игроки » (1836 г.), его рассказ «Шинель» (1842 г.) и его плутовской роман «Мертвые души» (1842 г.).

Зимний дом Льва Толстого

У Льва Толстого было несколько домов в России, и его поместье Ясная Поляна, возможно, является самым известным из нынешних музеев, в которых когда-то жил и писал Толстой. В то время как Ясная Поляна находится примерно в 200 километрах к югу от столицы и, таким образом, немного труднодоступна зимой, дом романиста в Москве остается очень посещаемым местом для любителей русской литературы девятнадцатого века. Снаружи дом имеет оранжевый оттенок — странный выбор для деревянного каркасного дома. Внутри посетители могут увидеть ковер из медвежьей шкуры под роялем Толстого и шахматную доску, готовую к игре. Дом также может похвастаться уникальными подвесными книжными полками по всему пространству, на которых размещены некоторые из 22 000 книг, которыми Толстой владел при жизни.

Дом также может похвастаться уникальными подвесными книжными полками по всему пространству, на которых размещены некоторые из 22 000 книг, которыми Толстой владел при жизни.

Свои самые известные романы, «Война и мир» (1869 г.) и «Анна Каренина » (1877 г.) Толстой написал в Ясной Поляне, но многие другие рассказы и повести он написал за письменным столом в столице страны.

Квартира Андрея Белого

Также расположенная на Арбате, но посещаемая реже, чем квартира Пушкина, квартира Андрея Белого также превращена в мемориальный музей и открыта для посетителей. Белый, возможно, наименее известен из авторов этой статьи, но его модернистский шедевр, Петербург (1913) — один из наших фаворитов в художественной литературе начала двадцатого века. Сюжет романа следует за молодым русским революционером, который буквально собирается заложить бомбу замедленного действия, чтобы убить собственного отца, чиновника царского режима.

Стены квартиры на Арбате, 55 покрыты математическими рисунками цветными карандашами, созданными самим писателем. Для тех, кто в курсе, Андрей Белый на самом деле был псевдонимом Бориса Николаевича Бугаева.

Дом Владимира Маяковского

Если вы приедете в Москву и проедете по улице Красная Пресня, то сможете посетить дом русского поэта и художника Владимира Маяковского. Частично спроектированный его дочерью, в музее есть несколько извилистых этажей, на которых хранятся фотографии, рукописи и другие предметы Маяковского, которыми он владел при жизни.

Маяковский, пожалуй, больше всего известен той ролью, которую его поэзия сыграла в большевистской активности в начале двадцатого века. Он покончил жизнь самоубийством в 1930 в квартире, которая уже несколько лет является музеем, посвященным писателю. В настоящее время музей закрыт для посетителей, так как в нем якобы проводятся ремонтные работы. Нам нужно будет с тревогой следить за новостями в этом пространстве.

Квартира Михаила Булгакова

И последнее, но не менее важное: вы не можете посетить столицу России , не заглянув в бывшую квартиру Михаила Булгакова. По пути к Дому Булгакова, который теперь является самостоятельным театральным пространством, где выставлено несколько предметов, когда-то принадлежавших писателю, стоит зайти на Патриаршие пруды, где состоялось открытие славного романа Булгакова «9».0011 Мастер и Маргарита (1928-1940) установлены. Действие некоторых частей романа на самом деле происходит в квартире писателя, где сейчас можно увидеть статую, изображающую двух центральных персонажей посмертно опубликованного романа. Внутри также есть небольшой книжный магазин, в котором посетители могут приобрести предметы, связанные с «Мастер и Маргарита », а также русскоязычные издания книги.

Если у вас есть возможность посетить столицу России, вы не ошибетесь, посетив любой или все дома упомянутых нами писателей. А пока, если вы хотите путешествовать по этому городу через произведения русской литературы, тексты этих писателей доступны в английском переводе и ждут, когда вы их приобретете.

Исследователь мировой литературы и бывший юрист. Любитель международных путешествий, открытых рынков и редких книг.

В этот день: Александр Пушкин

Написав свое первое стихотворение в 15 лет, Пушкин быстро завоевал признание на русской литературной сцене.

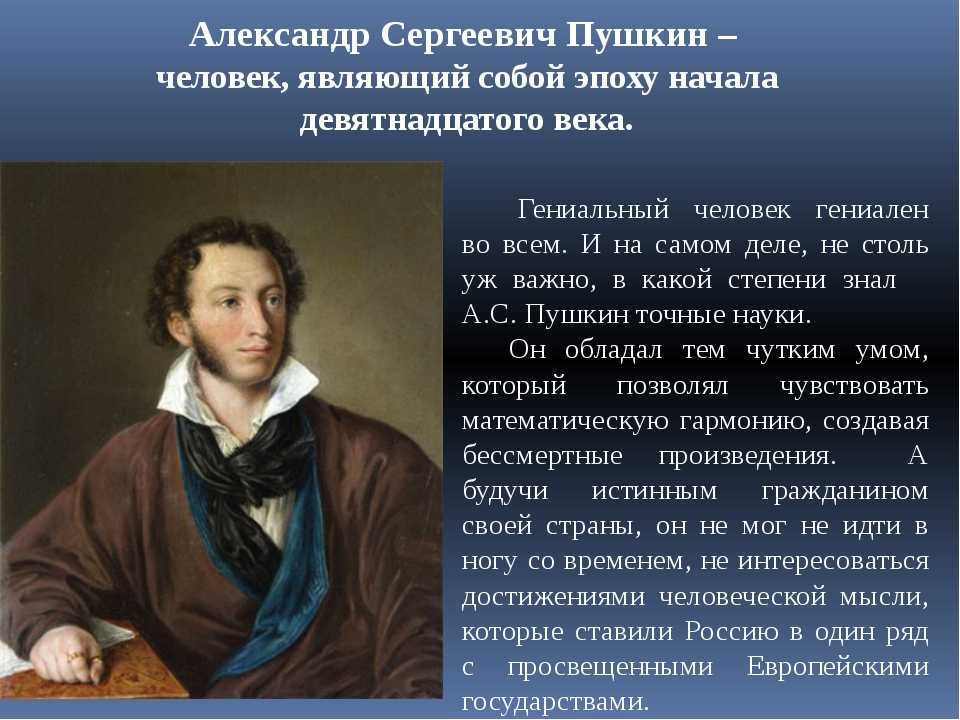

Викикоммонс / МТРодившийся в знатной русской семье, Александр Пушкин был сыном Сергея Пушкина, потомка семьи с русским дворянством, восходящим к XII веку, и Надежды Ганнибал, потомка немецкой и скандинавской знати. Прадед Пушкина по материнской линии Абрам Ганнибал был африканским пажем, который был похищен, отправлен в Константинополь и позже подарен Петру Великому. Исследования показали, что он родился в Центральной Африке, недалеко от современного Камеруна. Позже он поднялся в звании в армии, в конечном итоге став высокопоставленным генералом.

Пушкин родился в Москве и воспитывался преимущественно горничными и гувернантками-французами; он бегло говорил по-французски, но научился русскому языку и русскому фольклору от своей няни, к которой был очень привязан.

Написав свое первое стихотворение в 15 лет, Пушкин быстро завоевал признание на русской литературной сцене и вскоре стал частью юношеской культуры Санкт-Петербурга. Под сильным влиянием французского просвещения — в частности, Дидро и Вольтера — Пушкин стал приверженцем социальных реформ. После столкновений с правительством он был выслан из Москвы в мае 1820 г., а после путешествия на Кавказ, в Крым и Каменку жил в Кишиневе, Молдавия, до 1823 г.

После Молдавии он переехал в Одессу, а после очередного столкновения с властями (как сообщается, за перехваченное полицией письмо, в котором он описал свои «уроки чистого атеизма») был сослан в имение своей матери Михайловское, под Псковом и на другом конце России.

Там, несмотря на горечь и одиночество, он также написал некоторые из своих величайших произведений, в том числе, как говорят, самую известную русскую любовную поэму «То***». Обычно считается, что он был посвящен его замужней любовнице Анне Керн. Стихотворение «Ода Свободе» было найдено среди вещей восставших декабристов (1825 г.

Ваш комментарий будет первым