НЕВСКАЯ БИТВА 1240 — информация на портале Энциклопедия Всемирная история

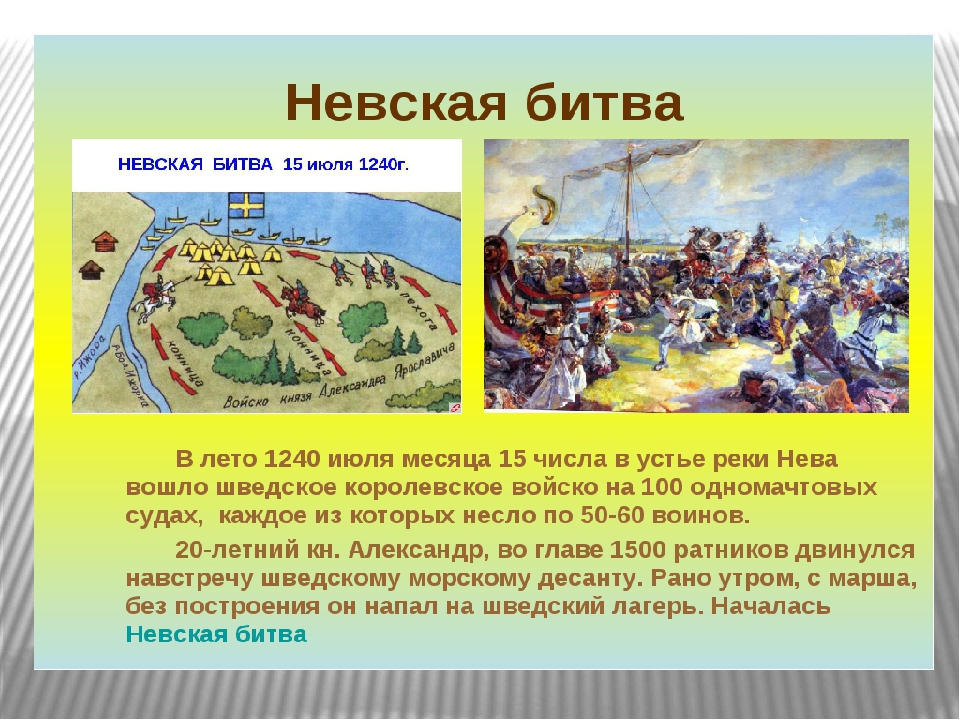

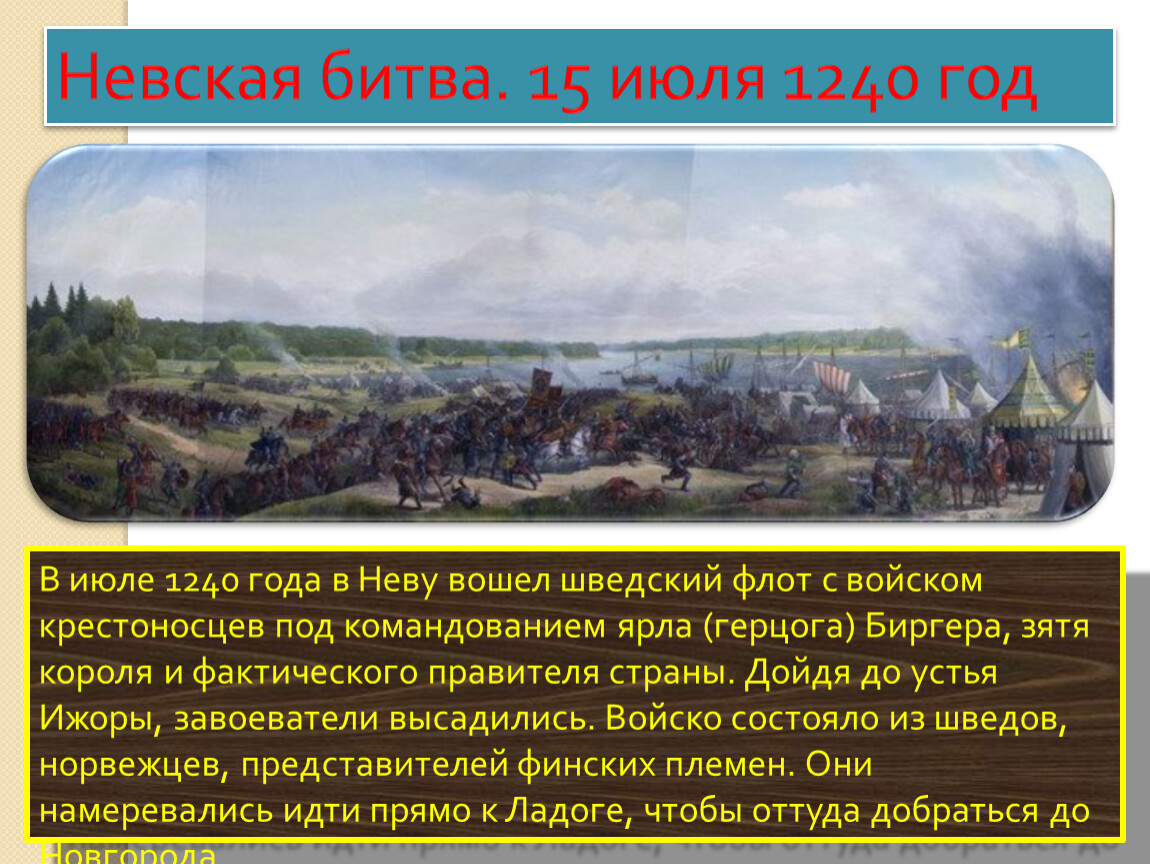

НЕВСКАЯ БИТВА 1240 года — сражение между новгородским и шведским войсками, состоявшееся у впадения реки Ижора в реку Нева 15.07.1240 года.

Невская битва стала одним из этапов русско-шведского противостояния из-за сфер влияния в Восточной Прибалтике в XII-XIV веках. Летом 1240 года прибывшее на кораблях шведское войско (включало отряды шведов, норвежцев, финских племён сумь и емь) высадилось в устье Ижоры, вероятно с целью основать здесь крепость, которая позволила бы распространить свою власть на соседние племена и провести обращение их в католичество.

Возглавлял экспедицию «князь» («король части Римьская от Полунощныя страны»), которого начиная с XIV века нередко отождествляют с Биргером Магнуссоном (смотрите Биргер Ярль; по версии И. П. Шаскольского, войско возглавлял ярл Ульф Фаси).

О Невской битве сообщают только русские источники [Житие Александра Невского (Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра) и Новгородская первая летопись старшего извода], по которым затруднительно детально проследить ход сражения. Внезапной атакой новгородцы с ладожанами прижали не успевших ещё построить укреплений шведов к их кораблям и заставили эвакуироваться. Согласно Житию, Александр Ярославич лично бился с предводителем шведского войска, оставив ему своим копьём шрам на лице (исследование останков Биргера Магнуссона зафиксировало у него след от ранения над правым глазом).

Шведское войско понесло большие потери: сгорели несколько кораблей, погиб их «воевода» Спиридон и один из епископов, шведы отправили на родину 2 корабля, нагруженные телами погибших знатных воинов, а многих других («бещисла») захоронили в коллективной могиле на месте сражения. С новгородской стороны потери составили 20 человек, среди которых 4 знатных новгородца (Константин Луготинич, Гюрята Пинещинич, Намест и сын кожевника Дрочило Нездылов). В ходе Невской битвы особо отличились новгородцы Гаврила Олексич, Сбыслав Якунович, Миша (возглавлял пеший отряд, уничтоживший 3 шведских корабля) и некоторые члены княжеской дружины.

Невская битва — первое сражение, в котором войсками руководил князь Александр Ярославич, прозванный за победу в ней Невским. Разгром в Невской битве заставил шведов отказаться от попыток установления контроля над важнейшей для Новгорода транспортной артерией — Невой, при этом противостояние Новгородской республики и Швеции продолжилось.

События Невской битвы служили важным символом в борьбе русских царей за овладение побережьем Балтийского моря. Так, в ходе Северной войны 1700-1721 годов царь Пётр I отметил свои успехи основанием в 1710 году Свято-Троицкого Александро-Невского монастыря (с 1797 года лавра) на том месте, где, как он считал, состоялась Невская битва; в 1724 году туда перенесены мощи святого князя Александра Невского, ставшего небесным покровителем Санкт-Петербурга.

Исторические источники:

Житие Александра Невского // Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2000. Т. 5

Полное собрание русских летописей. М., 2000. Т. 3.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)

Невская битва князя Александра — настоящая история

Площадь Александра Невского, памятник Александру Невскому, скульптор – В. Г. Козенюк, дата открытия: 9 мая 2002 год.

780 лет назад, 15 июля 1240 года, новгородская рать молодого князя Александра одолела шведское войско Биргера Магнуссона, желавшего захватить важнейшую часть торгового пути из варяг в греки, которой владел Новгород. Одержав победу над шведами, русские войска остановили их продвижение на Ладогу и Новгород и тем самым не дали Швеции объединиться с Ливонским орденом против Руси. Эта победа принесла Александру Ярославичу почётное прозвище – Невский.

Одержав победу над шведами, русские войска остановили их продвижение на Ладогу и Новгород и тем самым не дали Швеции объединиться с Ливонским орденом против Руси. Эта победа принесла Александру Ярославичу почётное прозвище – Невский.

Спустя четыре столетия основатель Петербурга – Пётр I провозгласил Александра Невского святым покровителем города и в 1710 году в память о Невской битве основал Александро-Невский монастырь, где с 1724 года хранятся мощи великого князя и святого, перенесённые сюда из Владимира.

Устье р. Ижоры, пос. Усть-Ижора.

Дар полководца удачно соединился в Александре Невском с политическим талантом и выдающимися дипломатическими способностями. Молодой князь действовал не столько силой, сколько убеждением, что позволило привлечь на свою сторону жившие на Невских берегах финно-угорские племена, и прежде всего – финское племя ижора. Ижорцы участвовали в обороне Новгородского края как «береговая стража». Именно они, находясь в дозоре, молниеносно передали князю весть о том, что приближаются шведские военные корабли, шедшие Невой к устью Ижоры

Музей-диорама «Невская битва 1240 года», пос. Усть-Ижора.

Усть-Ижора.

Плохо вооружённые, измученные дальним переходом русские воины, командовал которыми 20-летний князь Александр, смогли наголову разгромить превосходящие силы прекрасно вооружённых и обученных шведских и ливонских рыцарей. На месте, где происходило сражение, в 2008 году был открыт музей-диорама «Невская битва 1240 года». Расположен он в здании бывшей ямской станции. Когда-то здесь останавливался А.С. Пушкин по пути к своему другу Кюхельбекеру в Шлиссельбургскую крепость.

Церковь Святого благоверного князя Александра Невского, арх. В. И. и П. В. Нееловы, годы постройки: 1798 – 1799

В 100 метрах от музея на старинном Шлиссельбургском тракте возле впадения реки Ижоры в Неву расположена Церковь Святогго Александра Невского. Если верить житию князя, в 1240 году, в ходе Невской битвы примерно на этом месте пало множество врагов. Первый мемориал в виде деревянной часовни воздвиг ещё сам царь Пётр I в начале 18 века. В 1726 году часовня сгорела, её вновь отстроили, но в 1797 году в здание попала молния и опять начался пожар.

Во второй четверти 19 века церковь перестроили по проекту архитектора Громова: среди новшеств оказалась и колокольня. В 1842 году рядом с храмом появились каменная часовня и каменная ограда. Однако население в поселке увеличивалось, и вскоре храм его уже не вмещал. Поэтому в 70-е годы 19 столетия по проекту архитектора Шурупова были пристроены два боковых придела и увеличен купол.

Памятный знак «Часовня на месте Божьей помощи в день Невской битвы», авторы — А. А Селезнёв, В. Г. Козенюк, А. А. Пальмин, В. Л. Чулкевич, В. Е. Жуков, освящён – 6 декабря 2002 года.

Памятник Александру Невскому в Усть-Ижоре, скульптор — В. Э. Горевой, открыт – 29 мая 2003 года.

Учёные по-разному оценивают размах и значение русской победы в Невской битве 1240 года. Не исключено, что шведов было немного, и их выезд носил разведывательной характер и не ставил перед собой цели быстрого и полного покорение Новгородской земли. Но тот факт, что шведы взяли с собой епископов, говорит о том, что ими замышлялась некая крупномасштабная акция, важным звеном которой и являлась высадка в районе нынешней Усть-Ижоры. При этом Александр Невский, безусловно, проявил себя талантливым полководцем. Ну а в 2021 году о нём будут вспоминать ещё больше, ведь Россия готовится отметить 800 лет со дня рождения покровителя Города на Неве!

Но тот факт, что шведы взяли с собой епископов, говорит о том, что ими замышлялась некая крупномасштабная акция, важным звеном которой и являлась высадка в районе нынешней Усть-Ижоры. При этом Александр Невский, безусловно, проявил себя талантливым полководцем. Ну а в 2021 году о нём будут вспоминать ещё больше, ведь Россия готовится отметить 800 лет со дня рождения покровителя Города на Неве!

«Месяца июля в пятнадцатый день…»

Указом Президента России В.В. Путина 2021 год объявлен Годом Александра Невского. Так масштабно решено отметить 800-летие выдающегося военного и политического деятеля Древней Руси. Благодарная память потомков о нём протянулась через века, её недавним свидетельством стало признание святого и благоверного князя победителем всероссийского конкурса «Имя России» (2008 год). Память о князе на протяжении веков бытовала в самых разных формах. В строительстве храмов, почитании мощей (князь был канонизирован в 1547 году), десятках монументов в разных концах страны, названиях площадей, улиц и даже станций метро, множестве книг и кинофильмов, скульптур и картин.

Такое отношение к герою седой древности не может появиться случайно, оказаться кратковременной конъюнктурной кампанией. В основе его лежит глубинное народное чувство.

Военные и политические испытания сопровождали Александра Ярославича на протяжении всей его сравнительно недолгой жизни (1221 — 1263 гг.) жизни. И первым из них стала Невская битва.

Невская битва занимает особое место среди сражений глубокой русской древности, ибо в отличие от других подобных событий с точностью известна географическая точка, в которой она произошла, а также день и даже час столкновения.

Представление об этом событии дают нам два главных исторических документа, имеющих неоспоримый статус первоисточников.

Первый — «Повесть о битве на Неве» из Жития великого князя Александра. Текст, относящийся к 80-м годам XIII века, реконструирован одним из крупнейших знатоков русского летописания Ю.К. Бегуновым. Особая ценность этого документа состоит в том, что автор его строил повествование на свидетельствах участников битвы:

Второе известие относится к более позднему периоду (XIV век), но восходит к древним временам и не менее ценно, тем более что оно, по мнению исследователей, не пересекается с текстом из Жития.

Указанные источники содержат множество ярких деталей, которые безоговорочно убеждают непредвзятого читателя в том, что сражение действительно было и носило ожесточенный характер.

Историографическая традиция в лице многочисленных исследователей и популяризаторов ХХ века единогласно определяет полем битвы правый берег Ижоры — в любом учебнике, трудах по истории военного искусства можно найти именно такое, более того, только такое утверждение. Во многих статьях, книгах, а ныне и в Интернете таких карт многие сотни, если не тысячи. Вот одна из них.

Во многих статьях, книгах, а ныне и в Интернете таких карт многие сотни, если не тысячи. Вот одна из них.

фото: пресс-служба Министерства Обороны

Однако объяснение такой конфигурации битвы нуждается в тщательном анализе.

Скорее всего, решающей предпосылкой возникновения версии о том, что и лагерь шведов, и сражение связываются с правым берегом Ижоры, является следующее обстоятельство. Новгородское войско, возглавляемое князем Александром, шло к шведскому лагерю со стороны Ладоги. Гипотетический путь его, выстроенный усилиями многих исследователей, рисуется следующим образом. Большую часть пути от Ладоги до устья впадавшей в Неву выше, чем Ижора, реки Тосны русские прошли на ладьях. Дальше двигаться по Неве было нельзя — шведы наверняка обнаружили бы приближение войска и тогда расчёт на внезапность нападения, а это было одним из главных условий в тактическом плане новгородцев, был бы неминуемо утрачен. Поэтому суда свернули в реку Тосну, поднялись на несколько километров вверх по ней, и здесь, в месте наибольшего сближения Тосны с одним из притоков Ижоры, произошла высадка войска. Дальше путь лежал по суше, вдоль плавно извивавшихся мелких рек прямо к лагерю шведов. Проделав его, войско князя Александра, так и не замеченное шведами, которые почему-то не обеспечили выставления боевого охранения, ударило из приречного леса по шведскому лагерю.

Поэтому суда свернули в реку Тосну, поднялись на несколько километров вверх по ней, и здесь, в месте наибольшего сближения Тосны с одним из притоков Ижоры, произошла высадка войска. Дальше путь лежал по суше, вдоль плавно извивавшихся мелких рек прямо к лагерю шведов. Проделав его, войско князя Александра, так и не замеченное шведами, которые почему-то не обеспечили выставления боевого охранения, ударило из приречного леса по шведскому лагерю.

Рассуждения создателей традиционной схемы были не лишены внешне убедительных резонов: удар новгородской дружины был нанесён из глубины приневских лесов, водные преграды в устье Ижоры при этом не форсировались — иначе о факторе внезапности говорить не приходится.

Эти общие рассуждения о направлении подхода русского войска со стороны Ладоги и привели к выводу о расположении лагеря шведов на правом берегу. Его помещение именно в этой точке явилось, скорее всего, следствием логических рассуждений, а не исторических свидетельств.

Однако есть свидетельство о том, что сражение шло на обоих берегах Ижоры. Об этом прямо говорит помещённое в конце житийной повести о битве и приписанное автором Жития вмешательству высших сил известие о том, что сражение шло «обонъ полъ реки Ижеры, идее же бе непроходно полку Олександрову. Здесь же обретошася многое множество избъенных от аггела Божия».

Об этом прямо говорит помещённое в конце житийной повести о битве и приписанное автором Жития вмешательству высших сил известие о том, что сражение шло «обонъ полъ реки Ижеры, идее же бе непроходно полку Олександрову. Здесь же обретошася многое множество избъенных от аггела Божия».

«Многое множество избъенных» указыввает на то, что это явно не рыцарская профессиональная часть войска, а скорее всего, слабо вооружённый вспомогательный состав, который был занят строительством укреплений на мысу при впадении Ижоры в Неву. Отсюда и большие потери.

А фраза «идеже непроходно полку Олександрову» указывает на то, что в этой части сражения не участвовала наиболее боеспособная конная дружина князя. Она действовала на левом берегу против рыцарской части шведского войска.

Сообщения житийной повести решительно меняют всю конфигурацию битвы, а главное, дают новое представление о её масштабе. Она шла на обоих берегах Ижоры, имела два крупных очага. Стратегический замысел Александра был более сложным, чем это представлялось ранее. Противник был согласованно атакован с двух направлений — вдоль левого и правого берегов Ижоры.

Противник был согласованно атакован с двух направлений — вдоль левого и правого берегов Ижоры.

Кто же тогда, если не Божий промысел, обеспечил успех на правом берегу? Таких действующих сил может быть названо, по крайней мере, две, а то и три. Это пешие «ладожаны» и «ижорская стража морская», которые почти наверняка были направлены Александром, подробно знавшим дислокацию войск противника, для атаки с этой стороны. Это могли быть и новгородцы, которые — по свидетельству житийного рассказа в самом Новгороде — «не совокупилися бяху, понеже ускори князь поити», то есть не успели по разным причинам присоединиться, но могли успеть подойти ко времени сражения.

Считается, что потери русских в битве были невелики, а это является для скептиков основанием считать Невскую битву незначительным столкновением. Летопись называет 20 человек, из них несколько героев по имени. Но в списке конца летописи конца XIV века присутствует одна загадочная фраза. Скорее всего, мы имеем дело с текстом, случайно искажённым при одном из многих переложений. Это фраза: «а всехь 20 мужь с ладожаны, или мне, Бог весть». В ней всё понятно, кроме таинственного выражения переписчика «или мне». Видимо, здесь имеет место искажение. Слова, содержащие большинство букв из этого короткого замечания, присутствуют несколькими строками выше в сообщении о раненых шведах: «а инии мнози язвьни быша». Скорее всего, «инии мнози», о которых ведает только Бог, присутствовали и в описании новгородских потерь. Но в течение нескольких, растянувшихся на столетие с лишним переписываний текста «инии мнози» превратились в непонятное «или мне».

Это фраза: «а всехь 20 мужь с ладожаны, или мне, Бог весть». В ней всё понятно, кроме таинственного выражения переписчика «или мне». Видимо, здесь имеет место искажение. Слова, содержащие большинство букв из этого короткого замечания, присутствуют несколькими строками выше в сообщении о раненых шведах: «а инии мнози язвьни быша». Скорее всего, «инии мнози», о которых ведает только Бог, присутствовали и в описании новгородских потерь. Но в течение нескольких, растянувшихся на столетие с лишним переписываний текста «инии мнози» превратились в непонятное «или мне».

Обратимся к анализу целей шведского похода.

Новгородская летопись прямо говорит, что шведы хотели «восприять Ладогу, просто же реку и Новгород и всю область Новгородскую». Столь грандиозная цель была заведомо не по силам вторгшемуся войску, что, собственно, и показала Невская битва.

В житийном рассказе цель шведского похода формулируется скромнее: «Пойду и пленю землю Олександрову». Но пленить можно по-разному — тотальным захватом, к чему и склонялся позднейший летописец, или нанеся противнику иной существенный ущерб, перекрыв, например, важные торговые пути и тому подобное.

Но пленить можно по-разному — тотальным захватом, к чему и склонялся позднейший летописец, или нанеся противнику иной существенный ущерб, перекрыв, например, важные торговые пути и тому подобное.

Чтобы понять, существовало ли у шведов подобное намерение, стоит обратить внимание на сообщение Жития о том, что ижорский старейшина Пелгусий сообщил Александру про «станы их и обрытья их». Употребление множественного числа в сообщении о «станах» прямо указывает, что их было больше одного, по крайней мере два. Рассуждение об их дислокации имеет одно важное ограничение — в условиях только-только начавшегося вторжения рассредоточение сил на значительных расстояниях друг от друга не имело военной логики. На наш взгляд, станы располагались на двух берегах в устье Ижоры. В пользу такого расположения косвенно свидетельствуют внушительные размеры шведского флота. Большое количество шнек были пришвартованы вдоль Невы с двух сторон от устья Ижоры. Лишь небольшая их часть, возможно, даже сомкнутая в виде моста, располагалась в этой малой реке. Мост этот соединял берега и таким образом объединял обе части войска.

Мост этот соединял берега и таким образом объединял обе части войска.

Стоит обратить внимание и на второе, уже давно забытое слово «обрытья» из донесения Пелгусия.

Термин «обрытья» практически не привлекал внимания исследователей. «Обрытья» — рвы и валы, которыми окружали военный лагерь, рассчитанный на длительное пребывание войска на вражеской территории. Часто они выступали как первые фазы создания постоянной крепости. Как правило, при их сооружении проводились внушительные древо-земляные строительные работы. Высокий правый берег Ижоры в этом смысле, несомненно, был предпочтительнее левого. Средневековые крепости чаще всего возводились на мысах при слиянии рек или впадении их в озёра. Весьма вероятно, что целью шведов был не банальный грабительский набег, а основание перекрывающей путь по Неве крепости.

Наличие «обрытий» позволяет объяснить и сообщение летописи о погребении погибших шведов — «а прок их, ископавшее яму, вметаша в ню бещисла» (это, кстати, ещё одно свидетельство масштаба сражения, особенно если учесть, что несколько шнек с телами знатных рыцарей были отправлены вниз по Неве в сторону Швеции). Может показаться странным, но ни один из исследователей битвы не задался вопросом: как потерпевшая сокрушительное поражение армия, зная, что противник отошёл совсем недалеко и угроза нового нападения весьма реальна, занимается ночью (шведы «не дождавше света понедельника, посрамлены отъидоша») рытьем огромной братской могилы? Сколько для этого нужно времени и сил?

Может показаться странным, но ни один из исследователей битвы не задался вопросом: как потерпевшая сокрушительное поражение армия, зная, что противник отошёл совсем недалеко и угроза нового нападения весьма реальна, занимается ночью (шведы «не дождавше света понедельника, посрамлены отъидоша») рытьем огромной братской могилы? Сколько для этого нужно времени и сил?

Но всё становится на свои места, если предположить, что братской могилой для погибших в сражении шведов послужили те самые рвы-«обрытья», которые должны были стать элементами будущей крепости. «Вметать» в них погибших «бещисла» и наскоро засыпать землей, извлечённой до этого, много времени не потребовалось.

Итак, можно с достаточным основанием утверждать, что одной из главных целей похода 1240 года было намерение шведов основать на Неве береговую крепость, которая позволила бы контролировать активные торговые маршруты между Новгородом и европейскими странами. Это стремление на века стало важным фактором шведской политики.

Стоит кратко напомнить об этом. В 1293 году, захватив основанный за полтора века до этого русско-карельский город Выборг, шведский маршал Торгильс Кнутсон построил там мощный замок-крепость, существующий до сих пор. Это позволило шведам перерезать важный торговый путь из Ладожского озера через Вуоксу в Финский залив.

А всего через семь лет, в 1300 году, в устье реки Охты, на территории современного Санкт-Петербурга, шведам удалось основать крепость с пышным и характерным названием Ладскрона — «Венец земли». Появление её перекрывало главную торговую артерию — Неву. Учитывая предыдущий горький опыт, шведы сооружали крепость под прикрытием большого сторожевого отряда, расположившегося на Ореховом острове. Главной задачей этого форпоста являлась отслеживание возможных передвижений новгородского войска в сторону только что отстроенной крепости.

Ответ новгородцев, сразу понявших эту угрозу, был, как и в 1240 году, твёрдым и решительным. Против шведов были двинуты лучшие воинские силы средневековой республики. Но мощный гарнизон, уже успевшей хорошо отстроиться Ландскроны, выстоял. Сокрушить этот опасный шведский форпост удалось лишь в следующем году, призвав на помощь сына Александра Невского Андрея, княжившего во Владимире. Ландскрона была сожжена и срыта с лица земли. А новгородцы, поняв стратегическую ценность небольшого островка в истоке Невы, спустя два десятилетия основали там легендарный Орешек.

Но мощный гарнизон, уже успевшей хорошо отстроиться Ландскроны, выстоял. Сокрушить этот опасный шведский форпост удалось лишь в следующем году, призвав на помощь сына Александра Невского Андрея, княжившего во Владимире. Ландскрона была сожжена и срыта с лица земли. А новгородцы, поняв стратегическую ценность небольшого островка в истоке Невы, спустя два десятилетия основали там легендарный Орешек.

Шведы не забыли про Ландскрону и спустя три (!) столетия, когда во времена Смуты им удалось захватить невские берега, на месте Ландскроны была воздвигнута новая шведская твердыня Ниеншанц. Потребовалось целое столетие, пока неукротимая энергия Петра позволила вернуть эти земли в лоно России. Таким образом, «крепостное» противостояние длилось почти пять столетий!

Пётр со свойственной ему решимостью прекратил его навсегда — вплоть до наших дней, основав на острове Котлин военно-морскую крепость Кронштадт. Эта оборонительная система целеустремленно развивалась в течение трёх с лишним веков (и продолжает укрепляться сегодня). К началу ХХ века она включала в себя более 20 фортов, больше 100 километров ряжевых, каменных и свайных преград. Швеция к этому времени уже выпала из разряда великих европейских держав, но Кронштадт не потерял, а увеличил своё значение для обороны России. В годы Первой мировой войны Кронштадтская крепость сыграла исключительную роль, вынудив германское командование отказаться от идеи морского прорыва к столице Российской империи. А в годы Великой Отечественной войны мощные орудия крепости на весь период блокады обозначили непреодолимую для врага дугу Ораниенбаумского пятачка, ставшего одним из главных плацдармов во время освобождения Ленинграда. За три с лишним столетия Кронштадт не пропустил к Северной столице ни одного вражеского корабля!

К началу ХХ века она включала в себя более 20 фортов, больше 100 километров ряжевых, каменных и свайных преград. Швеция к этому времени уже выпала из разряда великих европейских держав, но Кронштадт не потерял, а увеличил своё значение для обороны России. В годы Первой мировой войны Кронштадтская крепость сыграла исключительную роль, вынудив германское командование отказаться от идеи морского прорыва к столице Российской империи. А в годы Великой Отечественной войны мощные орудия крепости на весь период блокады обозначили непреодолимую для врага дугу Ораниенбаумского пятачка, ставшего одним из главных плацдармов во время освобождения Ленинграда. За три с лишним столетия Кронштадт не пропустил к Северной столице ни одного вражеского корабля!

Осуществись захватнические планы Швеции и Ордена в отношении Новгорода, и у конунгов появилась бы реальная возможность (сильные финские племена уже были покорены) создания «великой Швеции» — от Балтики до Белого моря. Новгород был в то время единственным барьером, сдерживавшим эту экспансию. Это означало бы утрату Русского Севера, одного из важнейших источников роста экономического могущества русских земель, собирания сил для борьбы с ордынским игом.

Это означало бы утрату Русского Севера, одного из важнейших источников роста экономического могущества русских земель, собирания сил для борьбы с ордынским игом.

Горделивая Тверь и подымавшаяся Москва оказались бы в жестоких жерновах — с юга Орда, с запада Орден, с севера Швеция… Возможность рождения Русского централизованного государства в таких условиях превратилась бы в практически невероятную цель или исчезла бы совсем.

Память о Невской битве, о деяниях Александра Ярославича переходит от поколения к поколению, меняя формы, но сохраняя свою нетленную суть. Сущность её проста: исполненное ума, решительности и точного расчёта самоотверженное и отважное служение Отечеству, особенно нужное ему в трудные переломные времена. Таков непреходящий завет, достигший нашего времени и уже протянувшийся нитью в будущее.

P.S. Храм, воздвигнутый на месте битвы в конце XVIII века (до этого здесь стояла скромная часовня), был разрушен в годы Великой Отечественной войны. В руинированном состоянии он простоял до конца 1980-х годов. Возникшее в преддверии 750-летия битвы самодеятельное объединение «Невская битва» выступило с инициативой восстановления храма-памятника. Конечно, одного задора не хватало для решения такой задачи, поэтому энтузиасты настойчиво добивались поддержки со стороны городских властей. И нашли её. Постановление о восстановлении храма было подготовлено Валентиной Матвиенко, будущим губернатором Санкт-Петербурга, а тогда она работала заместителем председателя Ленгорисполкома. 4 ноября 1988 года решение подписал председатель исполкома Владимир Ходырев. После этого в работу включились десятки организаций — проектных, строительных, реставрационных… Ныне в устье Ижоры воздвигнут достойный мемориальный комплекс — исторический храм, музей Невской битвы, памятник Александру Невскому.

Возникшее в преддверии 750-летия битвы самодеятельное объединение «Невская битва» выступило с инициативой восстановления храма-памятника. Конечно, одного задора не хватало для решения такой задачи, поэтому энтузиасты настойчиво добивались поддержки со стороны городских властей. И нашли её. Постановление о восстановлении храма было подготовлено Валентиной Матвиенко, будущим губернатором Санкт-Петербурга, а тогда она работала заместителем председателя Ленгорисполкома. 4 ноября 1988 года решение подписал председатель исполкома Владимир Ходырев. После этого в работу включились десятки организаций — проектных, строительных, реставрационных… Ныне в устье Ижоры воздвигнут достойный мемориальный комплекс — исторический храм, музей Невской битвы, памятник Александру Невскому.

Невскаябитва | Колпинский | Музей Невская битва 1240

Музей располагается на месте Невской Битвы

🔥 Невская битва — сражение между русскими и шведскими войсками на реке Неве, которое произошло 15/28 июля 1240 года, в день памяти св. равн. кн. Владимира.

равн. кн. Владимира.

===========

Придоша Свѣи в силѣ велицѣ, и Мурмане, и Сумь, и ѣмь в кораблихъ множьство много зѣло;

Свѣи съ княземь и съ пискупы своими;

И сташа в Невѣ устье Ижеры, хотяче всприяти Ладогу, просто же реку и Новъгородъ и всю область Новгородьскую.

===========

⚡ Князь Александр Ярославович за проявленное в битве полководческое искусство и мужество был прозван Невским…

Хотите знать больше? Ждем Вас в нашем музее!

С 10 октября по 20 ноября 2020 года на базе музея-диорамы «Невская битва. 1240 г.» состоится цикл бесплатных интерактивно-познавательных программ «Дружины Князя».

Интерактивно-познавательная программа включает:

экскурсия в музее с помещением диорамы «Невская битва. 1240 г.»;

квест с тематическими заданиями, погружающими участников в историческую атмосферу;

вручение памятных призов и подарков.

Продолжительность программы: 1 час 30 минут

Для участия приглашаются семьи, дети от 9 лет в сопровождении взрослых.

Количество участников одной программы – 20 человек. Участие бесплатное.

Предоставляется трансфер из Санкт-Петербурга до музея и обратно.

Подать заявку на участие можно по телефону +7 931 536 53 45, + 7 911 024 52 55

Интерактивная программа проводится с соблюдением эпидемиологических рекомендаций

Цикл бесплатных программ «Дружины Князя» пройдут в музее-диораме «Невская Битва 1240 г.» при поддержке Российского военно-исторического общества.

РВИО − добровольное самоуправляемое общественно-государственное объединение, образованное в соответствии с Указом Президента РФ в 2012 году и считается преемником существовавшего в 1907—1914 годах Императорского Русского военно-исторического общества.

Задачи и направления деятельности РВИО:

— Сохранение и популяризация исторического и культурного военно-исторического наследия России;

— Развитие военно-исторической реконструкции в России. Поддержка военно-исторических клубов и объединений;

— Участие в проведении военно-археологических раскопок на полях бывших сражений, в местах наиболее важных исторических событий и другие задачи.

За время работы РВИО:

— установило более 200 памятников и более 2100 памятных досок в честь Героев Советского Союза на зданиях школ, где они учились;

— проведено более 40 военно-исторических фестивалей. Среди них — «День Бородина» в Подмосковье, «Гумбиненнское сражение» в Калининградской области, «Русская Троя» в Крыму;

— в ходе многочисленных поисковых экспедиций в России и за её пределами обнаружены останки более 5000 воинов Красной Армии;

— организовало 110 молодёжных военно-патриотических лагерей и сборов для детей и подростков.

РВИО работает над сохранением музейного наследия и участвует в создании современных экспозиций в Музее Победы на Поклонной горе, Музее героической обороны и освобождения Севастополя, музее Зои Космодемьянской в Подмосковном Петрищево, музее «Полководцы Победы» в Старой Руссе и ряде других.

С подробной информацией и деятельностью Российского военно-исторического общества можно ознакомиться на официальном сайте https://rvio. histrf.ru/

histrf.ru/

Страницы славы России. Невская битва

Двенадцатый и тринадцатый век ознаменовались для нашей страны активной экспансией шведов на территории, где проживали славянские, карельские, финские и балтийские народы. Цель нашествия была проста — подчинить соседей, обратить их в свою католическую веру, обложить данью. С этой целью предпринимались неоднократные грабительские рейды по берегам Невы и в новгородские земли. В ответ и сама Швеция, ослабевшая в результате внутриусобных конфликтов, подвергалась набегам славян, карельских и финских племен. В 1187 году новгородские войска сожгли древнюю столицу Швеции — Сигтуну.

В этом противостоянии обе стороны, и русская, и шведская, стремились поставить под свой контроль территорию, прилегающую к реке Неве, связывающей Балтийское море и Ладожское озеро, а также Карельский перешеек.

В декабре 1237 года Римский Папа Григорий IX провозгласил второй крестовый поход в Финляндию и Карелию — «дабы народы, населяющие земли сии, и Христа не знающие, во славу Церкви Христовой крещены были». Летом 1238 года датский король Вальдемар II и магистр рыцарского Объединённого ордена Герман фон Балк договорились о разделе Эстонии и военных действиях против Руси на территориях, прилегающих в Балтийскому морю. Шведы охотно пошли на союз с датчанами, ливонцами и тевтонцами. Русские же княжества в эти годы были ослаблены монгольским нашествием, и враги рассчитывали, что серьезного сопротивления они не окажут.

Летом 1238 года датский король Вальдемар II и магистр рыцарского Объединённого ордена Герман фон Балк договорились о разделе Эстонии и военных действиях против Руси на территориях, прилегающих в Балтийскому морю. Шведы охотно пошли на союз с датчанами, ливонцами и тевтонцами. Русские же княжества в эти годы были ослаблены монгольским нашествием, и враги рассчитывали, что серьезного сопротивления они не окажут.

Летом 1240 года шведские корабли прибыли в устье реки Невы. Высадившись на берег, шведы и их союзники раскинули свои шатры в том месте, где Ижора впадала в Неву. Новгородская первая летопись старшего извода сообщает об этом так:

«Придоша Свѣи в силѣ велицѣ, и Мурмане, и Сумь, и ѣмь в кораблихъ множьство много зѣло; Свѣи съ княземь и съ пискупы; и сташа в Невѣ устье Ижеры, хотяче всприяти Ладогу, просто же реку и Новъгородъ и всю область Новгородьскую».

Согласно этому сообщению в составе войска были шведы, норвежцы и представители финно-угорских племен сумь и емь. Но воинский отряд был всего лишь стражей католического епископа, явившегося крестить «язычников»…

Границы Новгородской земли охранялись «сторожами»: в районе Невы, по обоим берегам Финского залива, находилась новгородская «морская стража» из финно-угорского племени ижора. На рассвете июльского дня 1240 года старейшина Ижорской земли Пелгусий, находясь в дозоре, обнаружил шведскую флотилию и спешно послал доложить о высадке князю Александру.

Получив известие о приближении противника, князь Александр Ярославич принял решение действовать своими силами, не запрашивая помощь у отца, имевшего более многочисленное войско., Юный воитель выступил настолько спешно, что даже часть новгородского ополчения не успела к нему присоединиться. Зато в битве участвовали ополченцы из новгородской крепости Ладоги, присоединившиеся к князю по пути.

Перед битвой русское войско благословил новгородский архиепископ отец Спиридон. Князь Александр тоже перед боем выехал к дружине и воодушевил воинов речью:

«Братие, не в силе Бог, а в правде!.. Не убоимся же множества ратных, яко с нами — Бог!»

Вдоль реки Волхова шел отряд Александра до самой Ладоги, а потом повернул к устью Ижоры. Чтобы не терять времени, пехоту посадили на лошадей «дабы кто пеш — успевал с конным вровень». 15 июля 1240 года Александр подошел к лагерю врага и началось сражение.

«И ту убиенъ бысть воевода ихъ, инии творяху, яко и пискупъ убьенъ бысть ту же; и множество много ихъ паде; и накладше корабля два вятшихъ мужь, преже себе пустиша и к морю; а прокъ ихъ, ископавше яму, вметаша в ню бещисла; а инии мнози язвьни быша; и в ту нощь, не дождавше свѣта понедѣльника, посрамлени отъидоша.»

Переводя на современный русский язык, убит был шведский воевода, тут же погиб и неудачник-миссионер, католический епископ. Погибло так много врагов, что только телами знатных рыцарей наполнены были две ладьи. Простых же кнехтов-пехотинцев похоронили не «в море», а на суше — выкопали братскую могилу и зарыли тела «без числа». Немало было и раненых… Ночью, когда в темноте бой стих, оставшиеся немногочисленные шведы сели в ладью и с позором бежали, не дожидаясь утра понедельника…

Князь Александр собственным копьем оставил шрам на лице «самого короля». Летопись сохранила имена шести русских воинов, совершивших подвиги в этом бою.

Гаврила Олексич, увидав, как «свеи влекут королевича своего под руки на ладью, въехал конный по сходням за ним, дабы пленить». Коню подрубили ногу, витязя сбросили в воду. Однако тот и в кольчуге не утонул — выплыл на берег и снова вступил в схватку, уже пешим, побив мечом своим еще с десяток врагов.

Сбыслав Якунович, пеший воин, вооружённый только одним топором, бросился в самый центр вражеского войска и срубил с древка шведское знамя.

Ловчий Александра — Яков Полочанин длинным мечом уложил, если верить летописи, два десятка шведов, а сломавши меч, стал биться рогатиной и дубиной «яко же с медведями»…

Юный воин-отрок Савва (отроками называли бойцов младшей дружины в возрасте от 15 до 20 лет) проник в центр шведского лагеря, «ворвался в большой королевский златоверхий шатер и подсек столб шатёрный». Ливонцы и шведы, в основном — офицеры, бывшие в шатре, оказались в ловушке, и покуда выпутывались из-под тяжелых покровов, все были перебиты или пленены.

Ополченец Миша прозванием Новгородец с отрядом соратников навязал врагу абордажный бой и утопил три ладьи.

Княжеский постельничий (доверенный слуга) Ратмир сражался пешим против нескольких шведов, и погиб в бою от копейной раны, закрыв Александра собой.

Когда на берег спустилась ночь, бой закончился. Александр не рискнул преследовать отступающих по воде шведов, поскольку хотел поберечь собственные силы. Да и воинская традиция предписывала дать возможность враждующим сторонам перевязать раны и похоронить убитых. А похоронной команде было, что делать в эту июльскую ночь: у Александра погибли не менее 20 знатных воинов — витязей и под сотню дружинников. Насчет шведских потерь в летописи лишь одно слово — «несть числа». Но как показывает исследовательский опыт, летописи часто преувеличивают численность врага. Вряд ли отряд, охранявший, по сути, католическую священническую миссию, насчитывал больше трех-четырех сотен копий. Так что счет убитым со шведской стороны вряд ли превышает пары сотен — ведь были и отступившие. Кстати, на следующий день на другом берегу Невы местные жители обнаружили несколько непогребенных тел шведских кнехтов, видимо, умерших от ран уже при отступлении.

Таким образом, Невскую битву можно отнести к локальным столкновениям, не имевшим решающего значения для противостояния в целом. Но свою роль в судьбе главных действующих сторон она все же сыграла. Шведы оставили попытки поработить славянские земли «малой кровью», не посылали больше католических священников под малой охраной, зато стали подталкивать Орден к большой войне. Однако в ближайшем будущем скоординированных совместных действий с союзниками они не предпринимали. Александр, получивший прозвание Невский после этой победы, остановил экспансию на Ладогу и Новгород… Но жестоко поплатился за это: новгородские бояре убоялись, что влияние князя-победителя слишком возрастет, а реальную власть над городом терять не хотели. Они принялись строить козни против Александра и вынудили его, в конце концов, покинуть город и вернуться к отцу, князю Ярославу… Впрочем, через год, под угрозой нового нашествия ливонцев, нацелившихся на Псков, юный полководец вновь приглашен был в Новгород.

Удивительно, но факт: в шведских источниках Невская битва либо не упоминается вовсе, либо сказано о ней буквально в двух строках. Видимо, историки минувших лет не спешили поведать согражданам подробно о понесенном позоре поражения…

Русская летопись говорит о походе врага во главе с «королем», но король Ульф (Улоф) в это время не покидал столицы. Так кто же тот «воевода», «король» или «королевич», на лице которого оставило след копье князя Александра?

По предположению Н. И. Костомарова, шведскую армию действительно мог возглавлять зять короля Биргер Магнуссон. Хотя на момент битвы он — еще не король (ярл), а именно «королевич», короновали его лишь в 1248 году. Некоторые историки отрицают участие Биргера в битве. Но есть один факт, который невозможно обойти вниманием: в 2002 году могилу Биргера вскрыли для изучения. И на обнаженном от мягких тканей лице ярла, на правой скуле и правой глазнице, замечен был отчетливый след от зажившей давней раны, глубоко просадившей надкостницу и деформировавшей даже кость.

Скорее всего, вследствие этого повреждения Биргер плохо видел правым глазом всю оставшуюся жизнь, да и лик его выглядел весьма некрасиво… Конечно, шведский принц воевал немало, и шрам на физиономии мог получить при других обстоятельствах. Но, как правило, ранение в бою столь высокопоставленного воина остается в летописных документах, тем более, что рану на лице невозможно скрыть. А тут — ни строчки… Не потому ли, что замалчиванию подвергался и сам бой? Очень уж похоже на то, что этот шрам и был той самой «печатью», что Александр «возложил копием» на своего врага…

В любом случае, что бы ни писали о Невской битве на Западе, для русского орукжия она оказалась значимой победой. И чтили ее во все времена. В 1710 году Петр I в память о Невской битве основал в Санкт-Петербурге Александро-Невской монастырь. 30 августа 1724 года из Владимира сюда были перевезены останки князя Александра Ярославича. В лавре ныне расположен некрополь российских знаменитостей — здесь похоронены Михаил Васильевич Ломоносов, Александр Васильевич Суворов, Денис Иванович Фонвизин, Николай Михайлович Карамзин, Иван Андреевич Крылов, Михаил Иванович Глинка, Модест Петрович Мусоргский, Пётр Ильич Чайковский, Фёдор Михайлович Достоевский…

А самого князя Александра Православная церковь причислила к лику святых.

23 июля — Невская битва — Сахалин и Курилы — SKR.SU

В этот день в 1240 году шведы были разгромлены русским войском Александра Ярославича в битве на реке Неве. 19-летний князь Александр получил почетное прозвище Невского.

Невская битва — сражение между русскими и шведскими войсками на реке Неве. Целью вторжения шведов был захват устья реки Невы, что давало возможность овладеть важнейшим участком пути «из варяг в греки», находившимся под контролем Великого Новгорода. Воспользовавшись туманом, русские неожиданно напали на шведский лагерь и разгромили врага. Только наступление темноты прекратило битву и позволило спастись остаткам шведского войска Биргера, который, согласно летописям, был ранен: ему князь Александр Ярославич «возложил печать на лице острым своим копием».

1240 год: нашествие татаро-монголов и жесточайшее разорение ими русских земель, политический распад Руси, ее военная слабость. Разгром Батыем русских земель закономерно совпал с усилением агрессии против Руси всех ее соседей. Им казалось, что теперь стоит предпринять лишь небольшое усилие, и можно будет прибрать к своим рукам все, что осталось за чертой татаро-монгольского завоевания. Литовцы захватили Смоленск, тевтонские рыцари, разорвав прежний мир, начали наступление на Псков. Сначала они овладели крепостью Изборск, а потом осадили и сам Псков. Одновременно датчане атаковали земли чуди (эстов) на берегу Финского залива, находившиеся под властью Новгорода. Последний оплот свободной и независимой еще Руси — новгородские земли — был поставлен на грань катастрофы.

Первыми открытый удар по новгородским владениям нанесли давние враги Новгорода шведы. В начале июля 1240 года флот шведского короля Эрика Леспе направился к русским берегам. Во главе королевского войска стояли ярл Ульф Фаси и зять короля ярл Биргер. Вскоре шведы бросили якоря в том месте, где река Ижора впадает в Неву. Здесь они раскинули свой стан и начали рыть боевые рвы, предполагая, видимо, закрепиться надолго и в дальнейшем заложить крепость, свой опорный пункт в ижорской земле, как они это уже сделали в землях еми и суми.

В древнем предании сохранилось обращение шведского вождя к новгородскому князю: «Если хочешь противиться мне, то я уже пришел. Приди и поклонись, проси милости, и дам ее, сколько захочу. А если воспротивишься, попленю и разорю всю и порабощу землю твою и будешь ты мне рабом и сыновья твои». Это был ультиматум. Шведы требовали от Новгорода безусловного повиновения. По их понятиям, сломленная татарами Русь не могла оказать им серьезного сопротивления. Однако события разворачивались вовсе не так, как предполагали шведские крестоносцы. Еще на входе в Неву их шнеки были замечены местными ижорскими дозорщиками. Ижорский старейшина Пелгусий тут же дал знать в Новгород о появлении противника и позднее сообщал Александру о месте пребывания и количестве шведов.

Во время битвы сражавшийся во главе дружины переяславцев князь Александр Ярославич с высоты своего боевого коня сумел высмотреть «королевича» Биргера, защищенного мечами нескольких рыцарей. Русский ратоборец направил своего коня прямо на вражеского предводителя. Туда же развернулась и княжеская ближняя дружина. Биргер сумел сплотить вокруг себя личную дружину, часть рыцарей-крестоносцев и попытался отразить дружное нападение русской конницы.

Ни биргеровские оруженосцы, ни ближние княжеские дружинники не стали мешать поединку двух военачальников. Умело отбив удар Биргера тяжелым копьем, новгородский князь изловчился и метко ударил своим копьем в смотровую щель опущенного забрала шлема предводителя шведов. Острие копья вонзилось в лицо «королевича» и кровь стала заливать ему лицо, глаза. Шведский полководец покачнулся в седле от удара, но на коне удержался.

Оруженосцы и слуги Биргера не дали русскому князю повторить удар. Они отбили тяжелораненого хозяина, Биргера поспешили увести на флагманский шнек. Королевское войско осталось без испытанного предводителя. Ни ярл Ульф Фаси, ни воинственные католические епископы в рыцарских доспехах не смогли заменить его.

Военно-политическое значение Невской битвы состояло в предотвращении угрозы вражеского нашествия с севера и в обеспечении безопасности границ России со стороны Швеции в условиях Батыева нашествия.

Подготовлено по информации портала «История России»

Дни Александра Невского открылись в Калининграде большим выставочным проектом — Общество

КАЛИНИНГРАД, 19 февраля. /ТАСС/. Дни Александра Невского открылись в пятницу в областном историко-художественном музее в Калининграде. Они приурочены к 800-летию со дня его рождения, которое отмечается в 2021 году, сообщила ТАСС Мария Теплышева, сотрудник областного музея, выступающего организатором акции.

Как сообщалось, 15 февраля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил 2021 год годом Александра Невского для Русской православной церкви. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Великий князь Владимирский, князь Новгородский руководил русскими войсками в обороне северо-западных территорий Руси от шведских (Невская битва 15 июля 1240 года) и немецких (Ледовое побоище 5 апреля 1242 года) захватчиков. РПЦ прославила князя в лике святых в 1547 году.

«Дни Александра Невского открыл масштабный историко-культурный проект «Князь Александр Невский. Побеждая, непобедим», подготовленный Государственным военно-историческим и природным музеем-заповедником «Куликово поле» и главным художником Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге Евгением Емельяновым», — сказала Теплышева.

В экспозициях, развернутых в залах историко-художественного музея, представлено, в частности, более 20 живописных и графических работ Евгения Емельянова, повествующих о жизни и подвигах русского князя и его соратников. В числе работ известного мастера исторической живописи — фрагмент созданной им масштабной диорамы «Ледовое побоище», эскиз панно «Невская битва», портреты героев-современников Невского.

«Государственный музей-заповедник «Куликово поле» из своих фондов предоставил для выставки в Калининграде 73 предмета археологии первой половины XIII века: подлинные наконечники стрел и копий, другие предметы, а также воспроизведенную на основе подлинных материалов той эпохи реконструкцию вооружения и снаряжения русского воина и западного рыцаря. Материалы выставки знакомят посетителей также с биографией Александра Невского, его подвигами, позволяют погрузиться в атмосферу того времени», — отметила сотрудница музея.

Награждены боевым орденом

В рамках Дней Невского прошла также презентация уникальной электронной базы данных «Боевым награждается орденом. Участники боев в Восточной Пруссии — кавалеры ордена Александра Невского (1944 — 1945 гг)». В ней представлены данные почти 2 000 человек, удостоенных этой награды «за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи в сражениях за Родину» в годы Великой Отечественной войны в боях в Восточной Пруссии (часть ее после окончания войны стала территорией Калининградской области РФ). Материалы базы данных содержат не только биографические сведения, но и подробное описание подвигов героев.

«Над составлением базы данных музейщики трудились почти год. Начав поиск воинов, удостоенных ордена Александра Невского за подвиги в боях в Восточной Пруссии, рассчитывали максимум на одну на тысячу человек, а удалось установить около 2 000. Для этого были исследованы ранее не публиковавшиеся документы из Центрального архива Министерства обороны России, которые недоступны в интернете», — рассказала Теплышева.

Она отметила, что Дни Александра Невского в музее продлятся до 23 февраля — Дня защитника Отечества. Специально для детей организованы интерактивные занятия «Путь к Победе!» и «Александр Невский — твой герой». Пройдет некоммерческий публичный показ фильма «Офицеры» в рамках Всероссийской музейной акции «Гордость Отчизны».

Невский в Калининграде

В Калининграде имя Александра Невского носит одна из центральных улиц города. Рядом с ней располагается храм святого князя, собор Александра Невского построен и действует также в городе Балтийске, где дислоцируется главная военно-морская база Балтийского флота.

18 апреля 2018 года в День воинской славы России, день победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242 году — в так называемом Ледовом побоище — святому Русской православной церкви установили в Калининграде величественный 10-метровый памятник. За фигурой князя-воина водрузили поклонный крест, символизирующий православие, находящееся под защитой и покровительством великого князя. В основании скульптуры расположен камень, который привезли из Переславля-Залесского — родины Александра Невского.

Невская битва, (1240)

Битва на Неве на северо-западе России, произошла 15 июля 1240 года.

Антецеденты и подробности этой битвы в значительной степени гипотетичны, потому что они известны только из неадекватных отчетов в российских источниках. Предполагалось, что сражение было связано со шведским военачальником Биргером Магнуссоном (ум. 1266).

Новгородская летопись, совпадающая с этими событиями, гласит, что шведы, норвежцы, финны и тавастийцы пришли на кораблях к Неве под предводительством своего князя и епископов.Там они были разбиты новгородским князем Александром Ярославичем во главе войск из Новгорода и Ладоги и отступили на своих кораблях. Согласно житию князя Александра, нападавший был «царем римской земли» [Юрий К. Бегунов, (Москва: Наука, 1965), с. 162–168], и Александр победил с помощью армии ангелов. В одном из источников пятнадцатого века имя шведского лидера упоминается как Бельгер.

Из этих источников невозможно определить настоящих лидеров вторжения.Мнение более древней финской историографии о том, что инициатором кампании был финский епископ Томас (ум. 1248 г.), и широко распространенное мнение о том, что сражение было частью более крупного нападения на Россию, не соответствуют действительности. Источники не связывают сражение ни с крестовым походом в Вотию (1240–1241), ни с ливонским походом на Псков (1240–1242). Однако папское письмо архиепископу Упсалы в 1237 году побуждало его проповедовать крестовый поход против отступников-тавастов. Таким образом, возможно, что этот крестовый поход возглавлял Биргер Магнуссон в 1238–1239 годах и что поход на Неву был продолжением этого похода; в то время финские народы в бассейне Невы были язычниками.

Битва особенно отмечена в русской историографии, потому что князь Александр Ярославич в наше время почитается в России как святой и национальный герой. В русской литературе с пятнадцатого века после этого сражения известен под фамилией «Невский».

Библиография Линд, Джон, «Раннее русско-шведское соперничество: битва на Неве в 1240 году и второй крестовый поход Биргера Магнуссона на Тавастию», Scandinavian Journal of History 16 (1991), 269–295.———, «Епископ Фома в новейшей историографии — взгляды и источники», в Suomen varhaiskeskiaika, ed. Kyösti Julku (Рованиеми: Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, 1992), стр. 304–316. Назарова, Евгения Л., «Крестовые походы против вотийцев и ижорцев в XIII веке», Крестовый поход и обращение в веру на балтийских рубежах, 1150–1500, изд. Алан В. Мюррей (Олдершот, Великобритания: Ashgate, 2001), стр. 177–195.

Нравится:

Нравится Загрузка …

СвязанныеО битве при… — Темные века и эпоха средневековья

О Невской битве (1240 г.)

Как говорится в Новгородской летописи 1016-1471 гг. (Далее — Новгородская летопись), Невская битва велась между войсками Новгородская Русь во главе с новгородским князем Александром и войска шведов и их норвежских союзников во главе с Биргером Магнуссоном, ярлом (герцогом) Швеции, на берегу Невы 15 июля 1240 года. Представлена Советским Союзом. / Русские историки как кульминация шведского агрессивного крестового похода на Русь.

Согласно Новгородской летописи и как это обычно преподается в официальной истории (в основном русской / советской), а также в романе советского писателя Василия Яна «Юность полководца», получившего награду. Известие о наступлении вражеских кораблей, 20-летний Александр срочно двинул свою небольшую армию и местное ополчение, чтобы противостоять превосходящим и могущественным силам врага.

Летом 1240 года армия северных крестоносцев в составе шведов, норвежцев, финнов, датчан, карелов и тавастов прибыла на кораблях в земли Новгородской Руси.Биргер разбил лагерь на берегу Невы. Согласно ранее упомянутому роману, а также российскому историческому боевику 2008 года под названием «Александр», русские незаметно подошли к лагерю и провели всю ночь, незаметно наблюдая за действиями шведов и ожидая, пока они заснут, а затем запустили внезапная атака на крепко спящего врага. Оказавшись застигнутыми врасплох, шведы не смогли адекватно противостоять. Понеся тяжелые потери, они в беспорядке бросились к своим кораблям и отплыли.После этой победы Александра назвали «Невским», что в переводе означает «Невский».

А теперь давайте проанализируем это «исторически значимое событие».

Во-первых, битва не упоминается ни в каких шведских летописях, особенно в Хрониках Эрика (швед. Erikskrönikan), написанных неизвестным автором между 1320 и 1335 годами. Это, в свою очередь, ставит под сомнение важность битвы. и само его существование. Предположительно, это было обычное пограничное столкновение, которое было преувеличено русскими средневековыми летописцами, а позже российскими / советскими историками в политических целях.

Что касается армейского командования Биргера Ярла, на самом деле он был не ярлом в то время, а его двоюродным братом Ульфом Фасе, который был ярлом с 1220 по 1247 год. Итак, даже если предположить, что битва действительно имела место, шведская армия возглавит Ульф Фасе Ярл, но не Биргер.

Что касается мифа о внезапном нападении Александра на лагерь шведов, то почти 1500 воинов в тяжелой броне и 300 ополченцев просто не могли бесшумно подойти к лагерю шведов через густые, почти непроходимые леса, тем более что в XIII веке русские ламеллярные доспехи были намного тяжелее кольчуг европейских рыцарей и гамбезонов солдат низшего ранга.Итак, армия Александра не могла атаковать шведов на ровном месте.

Советская / российская идеология решительно продвигает идею шведской экспансии в Новгородскую Русь, и что Александр якобы намеревался защитить Новгород от шведской агрессии на восток.

В этом контексте необходимо отметить, что в описываемую эпоху Новгородская Русь была намного более могущественной и процветающей, чем ее соседние страны, включая Швецию. Швеция, в свою очередь, после смерти короля Иоанна I (Йохана Сверкерссона) в 1222 году де-факто находилась в состоянии гражданской войны до 1248 года, когда Биргер Ярл сумел захватить власть в королевстве.

Более того, Швеция была на грани войны с Норвегией со времен норвежской экспедиции на Вермланд в 1225 году. Их отношения улучшились только после Ледезского договора 1249 года, заключенного недавно наделенным полномочиями Биргером Ярлом.

В этой ситуации кажется маловероятным, что Швеция смогла бы организовать крупную экспедицию против Новгорода в то время. Нет никаких исторических записей о каких-либо военных кампаниях, начатых шведами между 1222 и 1249 годами. Таким образом, весьма сомнительно, что шведы могли появиться на берегах Невы вместе со своими предполагаемыми норвежскими союзниками в то время.В таких условиях у Швеции не было ни времени, ни возможностей начать войну с Новгородом.

Затем новгородцы чаще всего совершали грабежи на побережье Скандинавии. Например, в 1188 году они разграбили и сожгли дотла Сигтуну (тогдашнюю столицу Швеции) и вырезали всех там (включая архиепископа Упсалы). Этот город так и не восстановился после этого набега, поэтому шведам пришлось построить новую столицу, Стокгольм. Подобные набеги новгородцев на шведские и финские территории совершались с неумолимой регулярностью с 1032 по 1227 год, почти каждые 10 лет.Итак, Швеция скорее защищалась от Новгорода, чем нападала на него.

Кроме того, здесь находились новгородские заставы. В то время строительство форпостов было обычным делом. Присутствие шведов на берегах Невы было связано с необходимостью иметь форпост против дальнейших набегов с востока. В основном это были нанятые шведами финские архитекторы, инженеры и строители. В этом и заключалась вся «шведская экспансия».

Еще одним аргументом в пользу Швеции является то, что великий князь Владимир II, младший брат Александра Невского, поднял восстание против монголов в 1252 году, но потерпел поражение у города Переславль.Хотя Александр был в хороших отношениях с монголами, он не помог своему брату Андрею, отказавшись дать ему приют. Причина отказа была проста. По завещанию отца Андрея и Александра Андрею было предоставлено большее право на титул великого князя Владимира (т. Е. Верховного правителя всей Руси). После поражения, не получив помощи от Александра, Андрей вынужден был бежать в Швецию. Александр из-за его дружбы с Сартак-ханом, сыном Бату-хана, был поставлен Бату-ханом великим князем Владимирским.

Что касается Андрея, Швеция стала той страной, где он нашел свое убежище.

НЕВСКИЕ И ЛЕДОВЫЕ БИТВЫ (BATTLEFIELDS) — Полное паломничество

Усть-Ижора и Нарва, Россия (1240 г. и 1242 г.)

Невская битва и Ледовая битва — две великие победы почти легендарного российского лидера Александра Невского. Александр, который был князем Новгорода и других территорий в один из самых неспокойных периодов в истории России, правил молодым и беспокойным государством, со всех сторон окруженным врагами.Несмотря на свою молодость, Александр справился с поставленной задачей, победив двух, казалось бы, непобедимых врагов за два года: шведов в Невской битве в 1240 году и тевтонских рыцарей в знаменитой теперь Ледяной битве на Чудско-Пиквском озере. . Эти две победы сыграли важную роль в обеспечении безопасности России и в конечном итоге привели к созданию Российской империи.

История

Новгородское царство было одним из первых квазинезависимых российских государств, вышедших из монгольского ига в 13 веке.Из-за своего небольшого размера, удаленности и постоянной дани ханов Новгород в целом считался небольшим государством на периферии европейской политики. Некоторые из великих держав региона считали его целью завоевания. Первый вызов пришел из Скандинавии в 1240 году.

В том году большая армия шведов и их союзников высадилась в окрестностях того, что сейчас является Санкт-Петербургом, намереваясь завоевать Новгород и его важное положение на торговых путях к Черному морю.Согласно некоторым источникам, шведская экспедиция была санкционирована Римско-католической церковью как крестовый поход против своих православных кузенов. Руси под командованием Александра собрали большие силы для отражения угрозы, а шведы, очевидно, не ожидая сопротивления, не были готовы. Скандинавы были разбиты и вынуждены отступить на свои корабли.

Победа принесла Александру титул Невского и укрепила его репутацию князя и военачальника. Его способности снова подверглись испытанию два года спустя, когда с запада пришла еще большая угроза.Армия немецких солдат под предводительством тевтонских рыцарей вторглась в Новгород, намереваясь завоевать южное побережье Балтийского моря. И снова это вторжение было санкционировано церковью как крестовый поход.

Еще раз Александр Невский сплотил новгородцев. Хотя собранная армия была примерно такого же размера, она уступала немцам в вооружении и обучении. Тем не менее русы применили блестящую тактику, разделив немецкую армию и сокрушив ее по частям. Преступный удар произошел в конце битвы, когда тевтонские рыцари, пересекая замерзшую поверхность Чудско-Пиквского озера, чтобы спастись, были утоплены, когда русские приступили к раскалыванию льда.Вместе эти битвы сделали Александра Невского национальным героем и помогли подготовить почву для создания будущего Русского царства.

В гостях

Невская битва произошла на реке Неве недалеко от современного города Усть-Ижора. Точные размеры поля битвы неизвестны. Однако самым популярным местом, связанным с помолвкой, является памятник Александру Невскому, который отмечает место битвы. Главное место, связанное с Ледяной битвой, — Чудское озеро, ныне популярное место отдыха летом.Места сражений отмечены памятниками.

Поле битвы за Неву находится недалеко от пригорода Усть-Ижора, примерно в десяти милях к юго-востоку от Санкт-Петербурга. Чудское озеро находится на границе с Эстонией, примерно в 110 милях к юго-западу от Санкт-Петербурга. Все связанные направления являются открытыми сайтами. Плата за вход отсутствует. Веб: www.saint-petersburg.com (официальный туристический сайт Санкт-Петербурга).