Основание Костромы и Костромское княжество

Костромаг > Информация о Костроме > История > Основание Костромы и Костромское княжество

Основание Костромы

Место, где впоследствии заложили Кострому, привлекало людей еще в доисторический период. Об этом говорят разрозненные находки фатьяновских топоров на территории города — вероятно, они происходят из разрушенного могильника эпохи бронзы. На левом берегу реки Сулы, недалеко от того места, где заложен древнейший детинец, располагалось селище финно-угров, оставивших лепную керамику середины — второй половины 1-го тысячелетия по РХ, то есть непосредственно перед славянской колонизацией. Строго говоря, финно-уграм и надо присвоить честь основания Костромы. Более того, может быть, это селище так и называлось, «Кострома», по имени племени. И тогда Костроме на самом деле полторы тысячи лет.

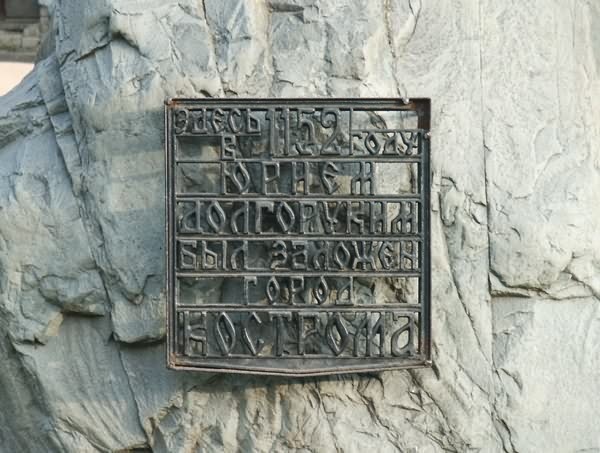

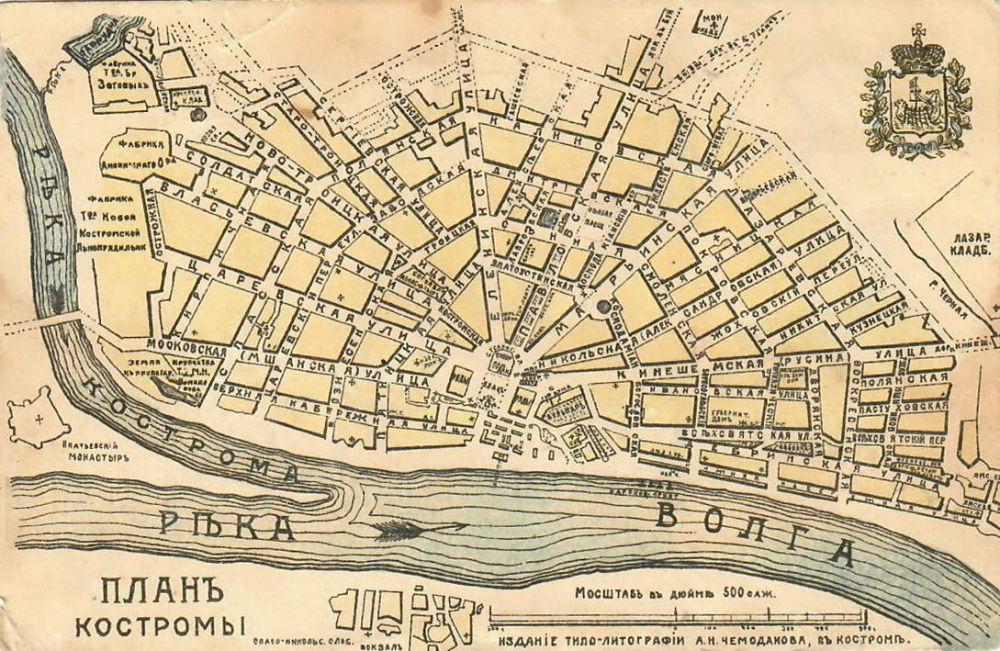

Самую распространенную дату основания Костромы — 1152 год — предложил Татищев. Он же связал это событие с деятельностью Юрия Долгорукого. С Татищевым согласно и местное предание, записанное в 19-м столетии. Считается, что Татищев опирался на недошедшие до нас источники, хотя относительно почти всех городов, которые Татищев также объявил основанными в 1152 году, удалось доказать, что историк ошибался. Аргументом не могут служить и «южные» параллели в топонимике: Татищев думал, что Юрий Долгорукий, утратив престол в Южной Руси, строил города, названия которых напоминали ему о юге. Касательно костромской округи, это город Галич, соименный южному тезке, и река Сула, названная так же, как приток Днепра (ныне реки Сулы не существует: она течет в трубе под Пятницкой улицей). Однако, такие названия мог оставить вовсе не лично князь, а люди, мигрировавшие сюда с юга до Юрия Долгорукого или после него.

С Татищевым согласно и местное предание, записанное в 19-м столетии. Считается, что Татищев опирался на недошедшие до нас источники, хотя относительно почти всех городов, которые Татищев также объявил основанными в 1152 году, удалось доказать, что историк ошибался. Аргументом не могут служить и «южные» параллели в топонимике: Татищев думал, что Юрий Долгорукий, утратив престол в Южной Руси, строил города, названия которых напоминали ему о юге. Касательно костромской округи, это город Галич, соименный южному тезке, и река Сула, названная так же, как приток Днепра (ныне реки Сулы не существует: она течет в трубе под Пятницкой улицей). Однако, такие названия мог оставить вовсе не лично князь, а люди, мигрировавшие сюда с юга до Юрия Долгорукого или после него.

Первая дата — это основание Городца. Исследователь полагает, что после построения Городца князьям понадобился промежуточный опорный пункт. Согласимся, что такая логика весьма умозрительна, и Кострома могла быть возведена раньше, не говоря уже о том, что момент основания Городца также дискуссионен (см. подробнее здесь). Вторая дата — год, предшествующий первому упоминанию в летописи Костромы.

Первая дата — это основание Городца. Исследователь полагает, что после построения Городца князьям понадобился промежуточный опорный пункт. Согласимся, что такая логика весьма умозрительна, и Кострома могла быть возведена раньше, не говоря уже о том, что момент основания Городца также дискуссионен (см. подробнее здесь). Вторая дата — год, предшествующий первому упоминанию в летописи Костромы. Как всегда в таких случаях, на помощь приходит археология. Самые ранние слои Костромы археологи относят к середине-концу 12-го века. Вторая половина 12-го века — это и есть на сегодня лучшая дата основания «русской» Костромы. Мотивы основателя понятны. Во-первых, это контроль и над волжским путем, и путем по реке Костроме, во-вторых — соляные источники, которыми богаты окрестности города. Осматривая список деятельных князей, мы, вслед за другими историками, останавливаемся на личности Всеволода Большое Гнездо (великий князь с 1176 по 1212 годы). Время его правления согласуется с данными археологии, а его активная восточная политика — с желанием иметь опорную крепость в этих местах.

Крепость Кострома стала местом, куда свозили дань с местного населения. Об этом говорит тот факт, что Кострома оказалась в центре территории распространения так называемых «костромских курганов» (рисунок 5). Как известно, курганный обряд погребения — славянский (при этом облик многих вещей из курганов — не славянский). Стало быть, по курганам видно, как колонизация «расползалась» от нового центра в стороны. Не случайно впоследствии, когда для Василия Квашни изобрели Костромское княжество, выделив его в удел из владимирских земель, территория этого княжества совпала с ареалом распространения «костромских курганов». Это значит, что этот ареал не был археологической абстракцией, а фиксировал некое административное единство, наметившееся еще на раннем этапе колонизации.

Долгое время существовало заблуждение, будто ранний город располагался на правом берегу Волги. Основанием для этого служило обнаруженное в конце 19-го века городище возле Ильинской (Рождественской) церкви. Однако, позже выяснилось, что это городище появилось в раннем железном веке, и не имеет никакого отношения к собственно Костроме.

В 1213 году Кострома впервые упоминается в летописях (Воскресенской и Тверской) в связи с борьбой между сыновьями Всеволода Большое Гнездо. Всеволод, умирая, поделил земли Владимирского княжества между сыновьями следующим образом: Юрию, отдал владимирский стол, а старшему, Константину — Ростов, Белоозеро, Угличе Поле, Ярославль, Кострому, Галич Меряжский. Константину такой раздел не понравился. Кострома на беду поддержала Юрия, поэтому Константин, во время карательного похода, сжег свой собственный город. «И пожже ю всю, а люди изымаша» — таков текст первого упоминания о Костроме. Но победил таки Константин. Он сел на престол, прославился под прозвищем Мудрый, а Кострому вместе с Ростовом в 1216/17 году передал в удел своему малолетнему сыну Василию.

Источники не сообщают о разрушении Костромы во время монгольского нашествия 1238 года. Летопись лишь говорит, что «попленили все на Волге до Галича Мерьского». Кострома попадает в эти границы, но, повторим, никаких деталей мы не знаем. Глагол «попленить» значит только то, что значит, и не свидетельствует о разрушении города. Монголы могли пощадить его, если гарнизон, видя бесполезность сопротивления, сам открыл ворота.

Летопись лишь говорит, что «попленили все на Волге до Галича Мерьского». Кострома попадает в эти границы, но, повторим, никаких деталей мы не знаем. Глагол «попленить» значит только то, что значит, и не свидетельствует о разрушении города. Монголы могли пощадить его, если гарнизон, видя бесполезность сопротивления, сам открыл ворота.

Костромское княжество

Ярослав Всеволодович, севший на владимирский стол после монгольского погрома, поставил в Костроме храм Федора Стратилата, поскольку Федор — это его собственное имя, полученное при крещении. В 1247 году он отдал Кострому своему сыну Василию, которого, непонятно за что, прозвали Квашня. Василию было в ту пору всего 11 лет. Василий Ярославич был десятым сыном великого князя, и младшим братом Александра Невского. Видимо, этого князя особо любили в народе, поскольку с его именем связаны две эпохальные легенды: обретение Федоровской иконы Божьей Матери, и разгром татарского отряда на Святом озере.

Ее подарил городу еще князь Андрей Боголюбский. Горожане верили, что она написана самим Лукой. И вот 16 августа 1239 икона явилась в лесу Василию Квашне, который охотился, словно не замечая особенностей военного времени. Икону поставили в соборном храме Федора Стратилата, и с тех пор стали звать Федоровской. Жители Городца, услышав про новую костромскую святыню, пришли на нее посмотреть, и неожиданно для себя обнаружили, что это — их икона. Но назад ее все равно не получили. Вместо этого Квашня приказал сделать для Городца точный список. На месте, где князь нашел икону, основали Спасо-Запрудный монастырь (от него ныне осталась церковь Спаса на Запрудне 1751 года постройки, см. ниже).

Ее подарил городу еще князь Андрей Боголюбский. Горожане верили, что она написана самим Лукой. И вот 16 августа 1239 икона явилась в лесу Василию Квашне, который охотился, словно не замечая особенностей военного времени. Икону поставили в соборном храме Федора Стратилата, и с тех пор стали звать Федоровской. Жители Городца, услышав про новую костромскую святыню, пришли на нее посмотреть, и неожиданно для себя обнаружили, что это — их икона. Но назад ее все равно не получили. Вместо этого Квашня приказал сделать для Городца точный список. На месте, где князь нашел икону, основали Спасо-Запрудный монастырь (от него ныне осталась церковь Спаса на Запрудне 1751 года постройки, см. ниже).Скорее всего, ничего этого не было. Во-первых, охотнику Василию было в тот год всего 3 года. Даже при том, что молодой князь, конечно, с раннего возраста участвовал в воинских забавах, вряд ли в столь юном возрасте он мог принять осмысленное решение насчет иконы. Во-вторых, в 1239-м Василий еще не был костромским князем. Далее, нижегородские историки убедительно показали, что на самом деле Городец потерял икону не во время монгольского погрома 1238 года, а во время разгрома Городца Едигеем в 1408 году. Не исключено, что после 1408 года икона и в самом деле могла переехать в Кострому, но тогда ее обретение никак не связано с именем Василия Квашни. Наконец, непонятно, почему монастырь посвящен не Богоматери, а Спасу. Да и находится он минутах в 15 ходьбы от исторического центра, а вовсе не «в лесу»: каждый может убедиться, что оставшаяся от него церковь стоит в нынешней городской черте, у берега реки Запрудни, как бы на острове, образованном ею и рекой Костромой, гораздо ближе Ипатьевского монастыря. Но, в отличие от Ипатьевского монастыря, туристов сюда не возят.

Далее, нижегородские историки убедительно показали, что на самом деле Городец потерял икону не во время монгольского погрома 1238 года, а во время разгрома Городца Едигеем в 1408 году. Не исключено, что после 1408 года икона и в самом деле могла переехать в Кострому, но тогда ее обретение никак не связано с именем Василия Квашни. Наконец, непонятно, почему монастырь посвящен не Богоматери, а Спасу. Да и находится он минутах в 15 ходьбы от исторического центра, а вовсе не «в лесу»: каждый может убедиться, что оставшаяся от него церковь стоит в нынешней городской черте, у берега реки Запрудни, как бы на острове, образованном ею и рекой Костромой, гораздо ближе Ипатьевского монастыря. Но, в отличие от Ипатьевского монастыря, туристов сюда не возят.

В последнее время искусствоведы даже усомнились — а та ли вообще икона, Городецкая ли, экспонируется поныне в Костроме? Саму костромскую икону датируют концом 13-началом 14 веков, хотя ее древнейшие слои сохранились плохо. По ряду признаков (см. наш рассказ о Городце) искусствоведы пришли к выводу, что настоящая Городецкая икона относилась к типу Умиление. Пытаясь примирить версии, некоторые эксперты пишут, что костромская икона была создана в 1239 году по заказу князя Ярослава Всеволодовича, отца Василия, по случаю свадьбы его сына Александра (Невского). Предполагают также, что икона принадлежала Александру Невскому, и после его смерти в Городце, а вовсе не после разгрома Городца, каким-то образом оказалась в Костроме. Нам остается констатировать, что подлинная история костромской Федоровской иконы скрыта завесой времени.

наш рассказ о Городце) искусствоведы пришли к выводу, что настоящая Городецкая икона относилась к типу Умиление. Пытаясь примирить версии, некоторые эксперты пишут, что костромская икона была создана в 1239 году по заказу князя Ярослава Всеволодовича, отца Василия, по случаю свадьбы его сына Александра (Невского). Предполагают также, что икона принадлежала Александру Невскому, и после его смерти в Городце, а вовсе не после разгрома Городца, каким-то образом оказалась в Костроме. Нам остается констатировать, что подлинная история костромской Федоровской иконы скрыта завесой времени.

Про битву у Святого озера молчат летописи. Соответственно, мы даже не знаем, когда она произошла. В одних изданиях я видел дату 1241. Другие источники отводят битву к 1264 году (например, полное фантастики «исследование» г-на Бочкова, опубликованное здесь).

Повесть о битве на Святом озере содержится, в свою очередь, в «Сказании о явлении и чудесах от иконы Богоматери Федоровской». Повесть написана в богатом на выдумке 17-м веке, и ее автор утверждает, что почерпнул информацию из книг, которые в Смуту сожгли поляки, а также из манускриптов, хранившихся «по дворам» у людей. Как ни парадоксально, скорее всего, он не лукавит. В 16-м столетии легенда о битве на Святом озере уже была, поскольку соответствующий сюжет попал на одну из икон.

Сразу внесем ясность: Василий Квашня мог столкнуться не с отрядом регулярного татарского войска, а с отрядом сборщиков дани, баскаков. В 1262 году в Верхнем Поволжье произошло «восстание» с центром в Ярославле, направленное не против золотоордынской власти как таковой, а против системы сбора налогов. Налоги тогда собирали баскаки — китайские и мусульманские купцы-откупщики. Исследователи пришли к выводу, что народ раздражала именно иная религиозная и расовая принадлежность сборщиков, а не сам размер налога. Восставшие хотели поменять порядок взимания налогов, и их активно поддерживали князья, мечтавшие взять это дело в свои руки, чтобы тайком оставлять часть налогов себе. То, что новая система приведет лишь к увеличению налогового бремени, восставшие, конечно, не думали, ослепленные личной ненавистью к «бусурманам».

Но Кострома среди восставших городов в летописях не упоминается. Более того, третья татарская перепись на Руси прошла в 1275-м, когда Василий Квашня был уже великим князем (см. ниже). Ее спровоцировал, видимо, сам Василий. Незадолго до переписи он повез татарам дань с русской земли. По свидетельству Татищева, хан остался недоволен ее размером, и потребовал переписать народ еще раз. Едва вернувшись из Орды, Василий умирает. Конечно, это не вяжется с образом князя-воина, безрассудно разгромившего отряд татарских баскаков. Увы, но и битвы возле Святого озера тоже не было, а легенда родилась в 16-м веке на волне энтузиазма, вызванного взятием Казани.

ниже). Ее спровоцировал, видимо, сам Василий. Незадолго до переписи он повез татарам дань с русской земли. По свидетельству Татищева, хан остался недоволен ее размером, и потребовал переписать народ еще раз. Едва вернувшись из Орды, Василий умирает. Конечно, это не вяжется с образом князя-воина, безрассудно разгромившего отряд татарских баскаков. Увы, но и битвы возле Святого озера тоже не было, а легенда родилась в 16-м веке на волне энтузиазма, вызванного взятием Казани.

По смерти в 1272 году великого князя Ярослава Ярославича, владимирский стол достался Василию Квашне. Он, якобы, не захотел переезжать по Владимир, и так и управлял княжеством из Костромы до своей кончины в 1276 году. Костромичи этим очень гордятся, и говорят, что аж 4 года их город был столицей Владимирского княжества. Якобы за это «костромское сидение» Василия и прозвали Квашней.

Обращение к биографии этого князя показывает, однако, что особой склонности к домоседству он не питал. В большую политику он включился еще в 1271 году, когда разгорелся конфликт великого князя Ярослава Ярославича с новгородцами. Василий принял сторону новгородцев, поскольку брата не любил, сам поехал в Орду, где сказал хану, что великий князь неправ, а новгородцы правы, после чего хан с полдороги возвратил татарский отряд, уже посланный громить Новгород. Как видим, за такие дела у народа были все резоны любить своего Квашню.

Василий принял сторону новгородцев, поскольку брата не любил, сам поехал в Орду, где сказал хану, что великий князь неправ, а новгородцы правы, после чего хан с полдороги возвратил татарский отряд, уже посланный громить Новгород. Как видим, за такие дела у народа были все резоны любить своего Квашню.

Правда, дальнейшие события показывают, что Василий был таки сыном своего времени. По смерти Ярослава Ярославича в 1272 году, Василий, получив великий владимирский стол, не получил, однако, вожделенного новгородского, куда попал сын Невского Дмитрий. Не желая уступать своих прав, он вместе с татарами и тверичами повоевал новгородские окраины, и взял Торжок, куда посадил своего тиуна. Поскольку Новгород после этого остался без подвоза хлеба, там начался голод; голодные новгородцы выгнали Дмитрия уже в 1273-м, и посадили к себе на стол смутьяна Василия. Понятно, чтобы совершать такие дела, да еще и в Орду ездить, Василию нужно было проявлять определенную мобильность, а не сидеть себе квашней в Костроме. Тем не менее, город свой он любил, и в нем, наверное, отдыхал душой от смут и орд.

Тем не менее, город свой он любил, и в нем, наверное, отдыхал душой от смут и орд.

По смерти Василия на его похороны в Кострому съехались князья. Для Руси 13-го века, когда дела решались не на съездах князей, а в Орде, такое совещание — событие крайне нетипичное. Тем более, с таким представительным списком участников: князья Борис, Глеб, Михаил Иванович, Дмитрий Александрович, Федор Ростиславич, епископ Игнатий, множество бояр и «попов». Что же обсуждали? Дело в том, что со смертью Квашни прекратилась линия Ярославичей. Кому теперь передать власть? В приведенном выше списке исследователи усматривают две княжеские коалиции, каждая из которых хотела видеть на престоле своего человека. Видимо, перед поездкой в Орду князья решили выяснить отношения между собой. Летописец, распределив князей именно в такой последовательности, очевидно, считал, что шансов больше у упомянутого им первым ростовского князя Бориса. Но уже в Орде, 16 сентября 1277 года, Борис внезапно умирает. Можно ли в этом усматривать преднамеренное отравление лишь на основании того, что хан не хотел укреплять позиции ростовского княжеского дома, сказать трудно. Другой темой разговора мог быть поход на Кавказ в составе войск Орды, намеченный на будущий 1277 год. Он и в самом деле состоялся, и был самым крупным совместным ордынско-русским военным предприятием, после которого хан Менгу-Тимур щедро наградил всех его участников.

Другой темой разговора мог быть поход на Кавказ в составе войск Орды, намеченный на будущий 1277 год. Он и в самом деле состоялся, и был самым крупным совместным ордынско-русским военным предприятием, после которого хан Менгу-Тимур щедро наградил всех его участников.

Если подыграть патриотизму костромичей, то можно сказать, что этот съезд стал последним признаком ее столичного положения. Правда, уже в 14-м столетии тут опять проводят съезды, но уже скорее как «корпоративные вечеринки». Так, в 1317 году Юрий Московский собирал в Костроме силы для похода на Михаила Тверского. В марте 1330 года в Костроме прошел съезд церковных иерархов. Наконец, в 1360 году князь московский и владимирский Дмитрий думал, как бы наказать новгородских ушкуйников.

Также в этом разделе:

- Хронология

- Кострома: былое и небылое

- Присоединение к Москве. Кострома в 14-16-м веках и Смутное время. Кострома и Романовы

- Древнейший детинец и Кремль, или Старый Город и Новый город

- Посад и Дальние окрестности и Правый берег: Городище и Селище

Кострома: «огненная» столица на семи холмах

Регистрация пройдена успешно!

Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

00:09 16. 04.2011

04.2011

https://ria.ru/20110416/365021705.html

Кострома: «огненная» столица на семи холмах

Кострома: «огненная» столица на семи холмах — РИА Новости, 16.04.2011

Кострома: «огненная» столица на семи холмах

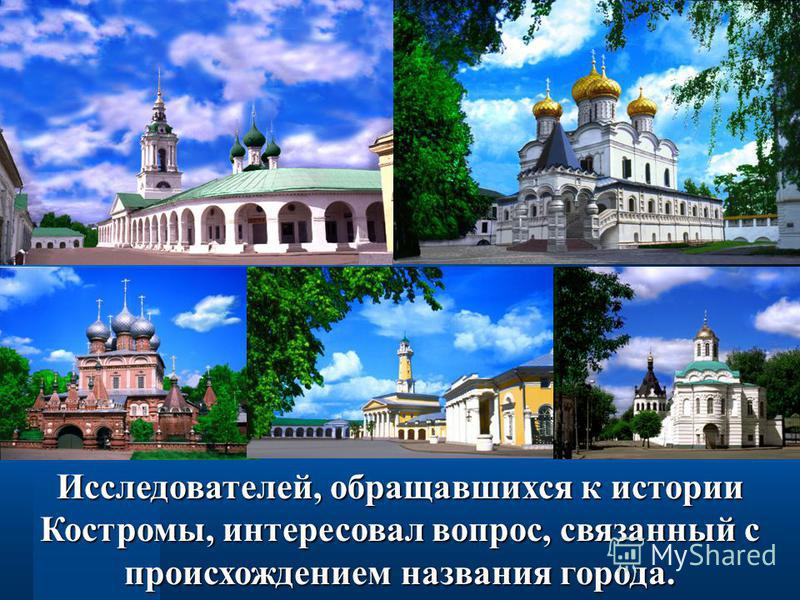

Все вышло из огня. Даже название. Наиболее вразумительное толкование имени города дает этимологический словарь Фасмера: «Кострома» — соломенное чучело девушки, сжигавшееся по языческому обряду в костре на масленицу. Слово славянское, однокоренное со словом «костер».

2011-04-16T00:09

2011-04-16T00:09

2011-04-16T00:01

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/365021705.jpg?3650192291302897682

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2011

РИА Новости

1

5

4. 7

7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

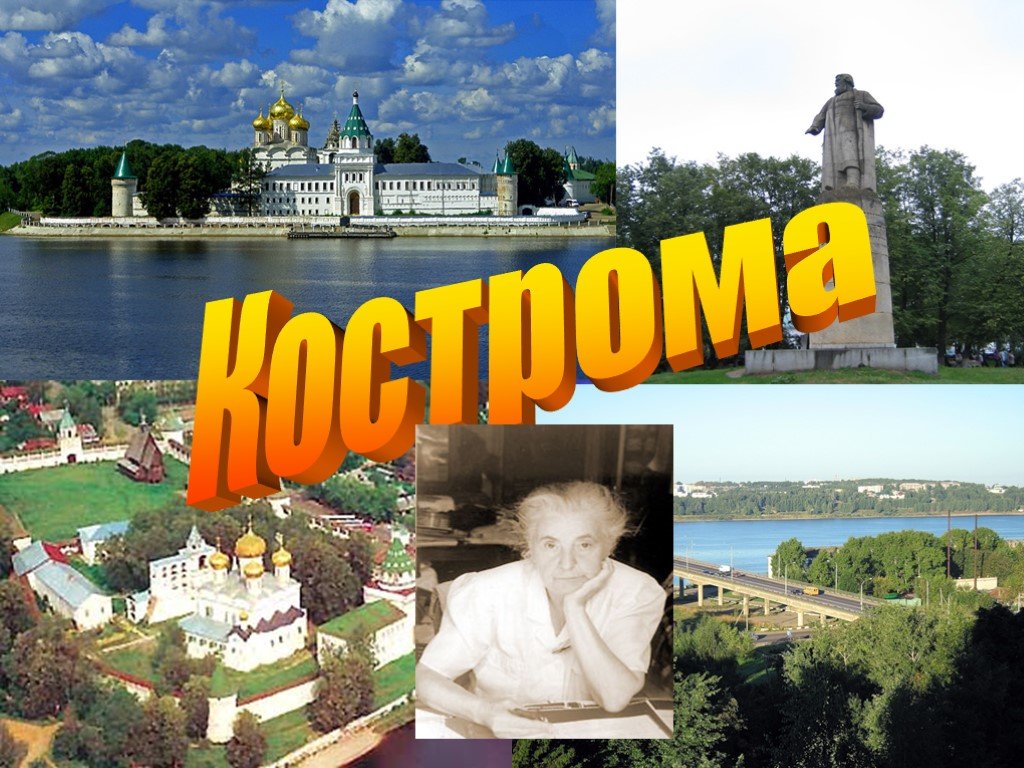

Не зря этот город часто называют провинциальной столицей России. Как и Москва, он расположился на семи холмах и разделен на две части рекой. И этим сходство не исчерпывается: время основания Костромы, как и Первопрестольной, историки относят к XII веку. Впрочем, существует мнение — спорное, не имеющее безусловных подтверждений, — что поселение здесь возникло задолго до Рождества Христова. Москве, правда, в смысле древности больше повезло с документами: первое летописное упоминание столицы — 1147 год (Ипатьевская летопись), Костромы же — почти на 70 лет позже (1213-й, источник тот же). Василий Татищев в своей «Истории Российской» датирует основание Костромы 1152 годом, но не приводит никаких тому подтверждений. По сей день не утихают споры: то ли взял Василий Никитич свою дату с потолка, то ли в первой половине XVIII века, когда писался этот труд, имелись не дошедшие до нас документы. Причем документы настолько широко известные, что не нуждались в специальном упоминании.

И этим сходство не исчерпывается: время основания Костромы, как и Первопрестольной, историки относят к XII веку. Впрочем, существует мнение — спорное, не имеющее безусловных подтверждений, — что поселение здесь возникло задолго до Рождества Христова. Москве, правда, в смысле древности больше повезло с документами: первое летописное упоминание столицы — 1147 год (Ипатьевская летопись), Костромы же — почти на 70 лет позже (1213-й, источник тот же). Василий Татищев в своей «Истории Российской» датирует основание Костромы 1152 годом, но не приводит никаких тому подтверждений. По сей день не утихают споры: то ли взял Василий Никитич свою дату с потолка, то ли в первой половине XVIII века, когда писался этот труд, имелись не дошедшие до нас документы. Причем документы настолько широко известные, что не нуждались в специальном упоминании.

Огнем рожденный

Действительно, все вышло из огня. Даже название. Наиболее вразумительное толкование имени города дает этимологический словарь Фасмера: «Кострома» — соломенное чучело девушки, сжигавшееся по языческому обряду в костре на масленицу. Слово славянское, однокоренное со словом «костер».

Слово славянское, однокоренное со словом «костер».

Ипатьевская летопись упоминает Кострому тоже в связи с огнем: в 1213 году ростовский князь Константин, сын Всеволода Большое Гнездо, бодаясь со своим братом Юрием на тему «кто главнее», сжег принадлежащую тому Кострому, взяв в полон жителей. Нет сведений о том, как там братская любовь развивалась дальше. Скорее всего, в лучших традициях начала XIII столетия: явное «перепроизводство» удельных князей, спрос на княжеские столы превышает предложение, брат на брата… Вплоть до 1237 года, когда пришел Батый и всех разогнал. Снова огонь: спалил джихангир Кострому. Значит, было что палить, то есть отстроился город после константиновского хулиганства.

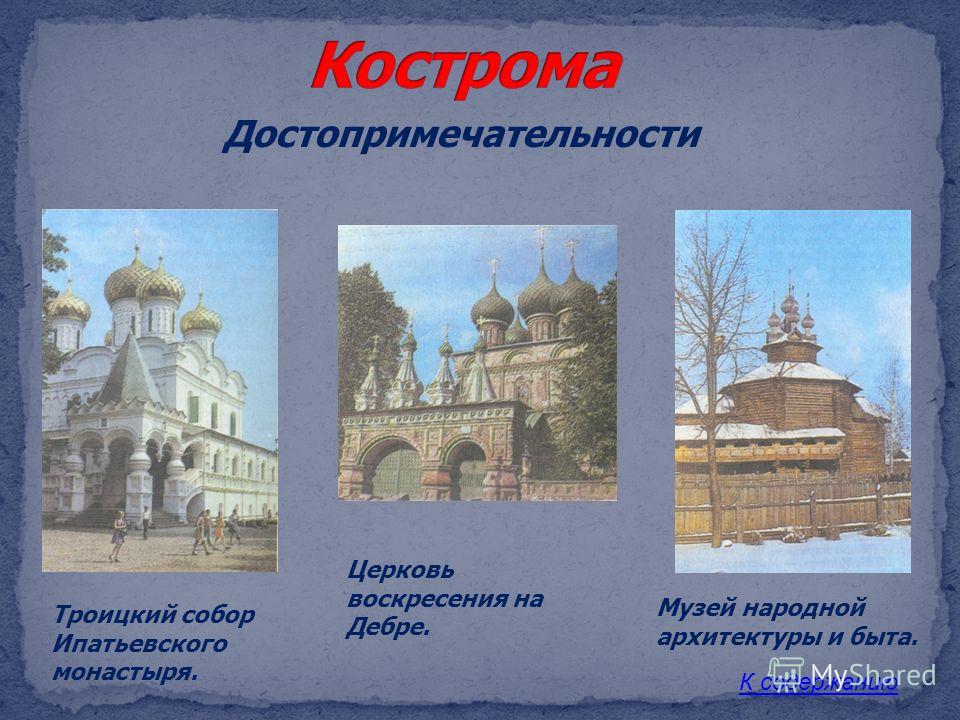

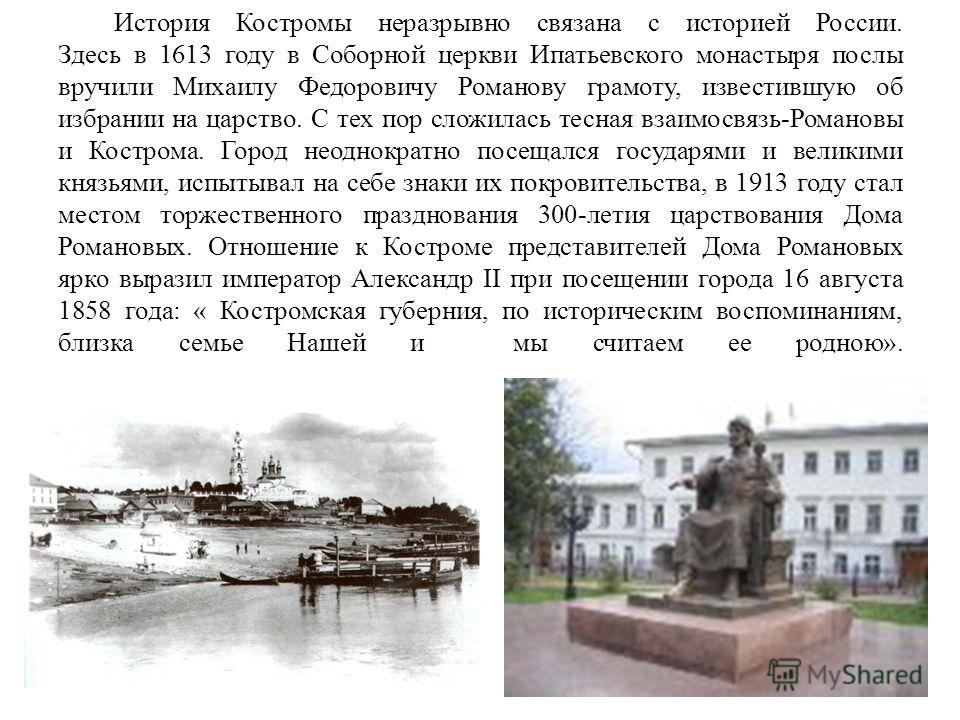

Пробыв пепелищем до 1239 года, Кострома заново была отстроена владимирским князем Ярославом Всеволодовичем. В 1246 году город был отдан младшему сыну Ярослава Василию, чье правление стало одной из ярких страниц в истории Костромы. Став в 1272 году Великим князем Владимирским, то есть владыкой всей северо-восточной Руси, Василий Ярославич не поехал в стольный Владимир, оставшись в удельной Костроме. Тем самым сделал ее столицей великого княжества. При нем здесь были построены Спасо-Запрудненский монастырь, Успенский собор и церковь Воскресенья на Дебре. С именем князя связывают появление костромской святыни — иконы Богоматери Федоровской, сохранившейся до наших дней.

Тем самым сделал ее столицей великого княжества. При нем здесь были построены Спасо-Запрудненский монастырь, Успенский собор и церковь Воскресенья на Дебре. С именем князя связывают появление костромской святыни — иконы Богоматери Федоровской, сохранившейся до наших дней.

После смерти Василия столицей княжества вновь стал Владимир, Костроме же остался статус глубинки. Владимирской глубинки, а с 1340 года, после негоции Ивана Калиты (все-таки, что не говори, приличный человек был: собирателем земель русских стал, покупая города, а не завоевывая их) — московской. В 1380 году костромская рать под предводительством воеводы Ивана Квашни сражалась на Куликовом поле, а восемь лет спустя, во время известного сожжения Москвы Тохтамышем сюда бежал Дмитрий Донской. Здесь же он собрал ополчение, с которым в Москву и вернулся.

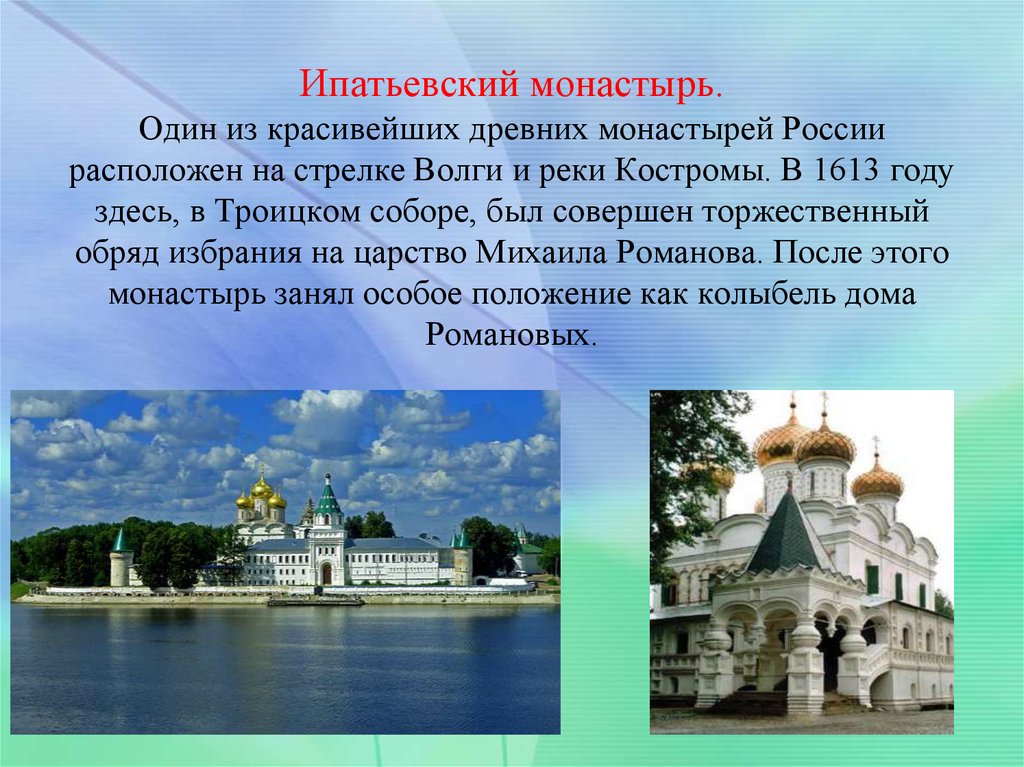

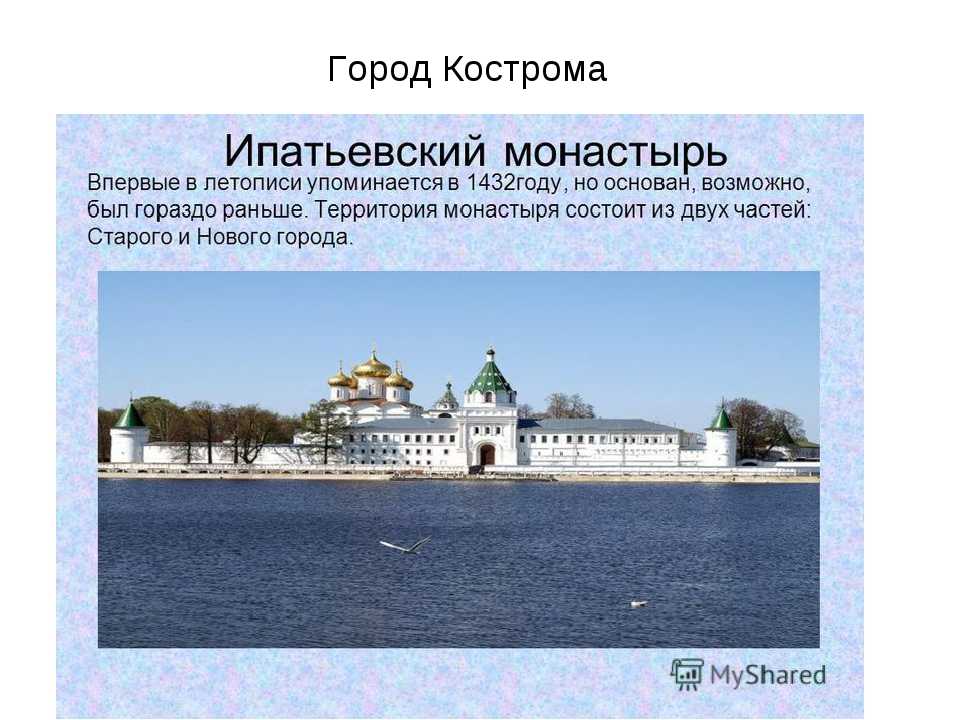

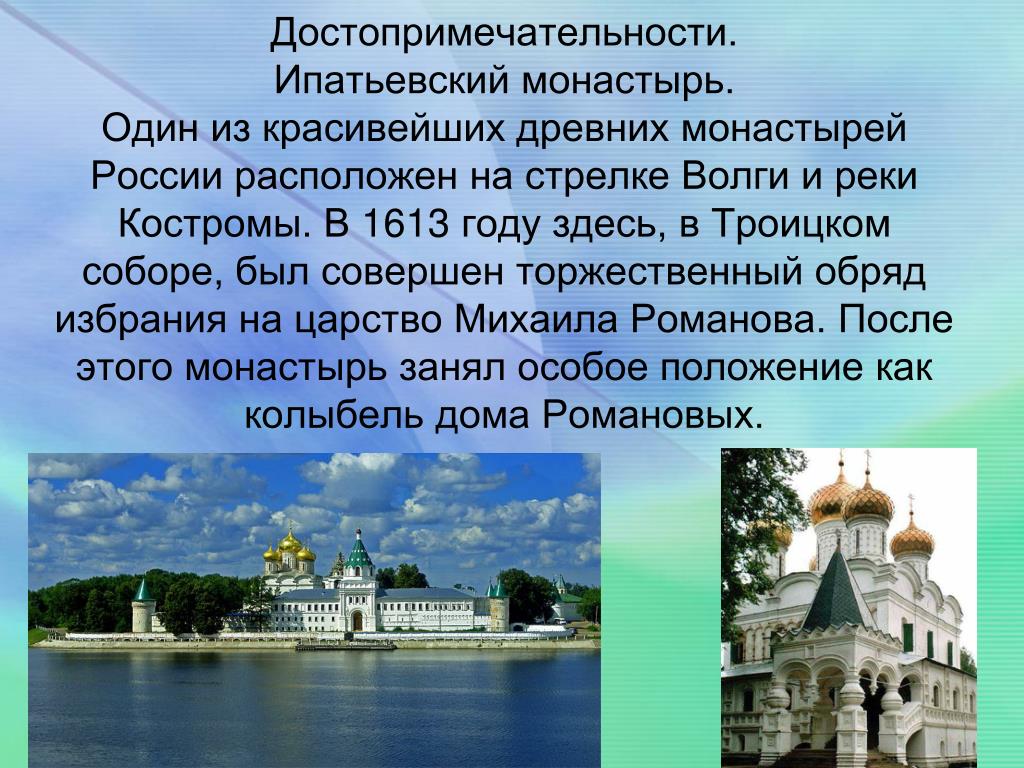

К началу XV века Кострома была довольно крупным городом, правда, сплошь деревянным. Первые каменные здания были построены здесь после очередного огненного буйства — пожара 1413 года. Масштабное же каменное строительство началось в XVI веке. Началось с возведением каменных стен и зданий Ипатьевского монастыря, основанного близ города за полтораста лет до этого. К началу XVII века стены городского кремля также стали каменными. Что, впрочем, не спасло Кострому от захвата поляками в Смуту: в 1608 году город дважды занимался интервентами. Первый раз — отрядом регулярного шляхетского войска, второй — бандитами под предводительством пана Лисовского. Освобождали Кострому отряды ополчения, которое, начав формироваться в Галиче, распространилось затем на все города и села Костромского края. В 1612 году это ополчение влилось в войско Минина и Пожарского и приняло участие в освобождении Москвы. В следующем, 1613 году произошло событие, сделавшее Кострому особо значимой в русской истории. Именно здесь, в Ипатьевском монастыре, дал свое согласие венчаться на царство Михаил Романов — первый в династии, правившей страной более трех столетий.

Масштабное же каменное строительство началось в XVI веке. Началось с возведением каменных стен и зданий Ипатьевского монастыря, основанного близ города за полтораста лет до этого. К началу XVII века стены городского кремля также стали каменными. Что, впрочем, не спасло Кострому от захвата поляками в Смуту: в 1608 году город дважды занимался интервентами. Первый раз — отрядом регулярного шляхетского войска, второй — бандитами под предводительством пана Лисовского. Освобождали Кострому отряды ополчения, которое, начав формироваться в Галиче, распространилось затем на все города и села Костромского края. В 1612 году это ополчение влилось в войско Минина и Пожарского и приняло участие в освобождении Москвы. В следующем, 1613 году произошло событие, сделавшее Кострому особо значимой в русской истории. Именно здесь, в Ипатьевском монастыре, дал свое согласие венчаться на царство Михаил Романов — первый в династии, правившей страной более трех столетий.

К судьбоносным событиям 1613 года можно было бы добавить еще и историю с Иваном Сусаниным, не будь она столь похожей на легенду. Нет необходимости разбирать ее здесь подробно, скажем лишь, что нет ни единого подтверждающего документа свершенного подвига за исключением царской грамоты, выданной зятю Сусанина Богдану Собинину. Грамотой жаловалось «…смерду Богдашке Собинину с семейством и потомкам его деревню Коробово в вечное владение и освобождение от податей на вечные времена…». Описание подвига Сусанина, содержащееся в грамоте, составлено по рассказу матери Михаила, инокини Марфы, которая, в свою очередь, говорила со слов самого Богдашки. Между тем серьезные документы того времени — речь митрополита Филарета на Земском соборе, «Наказ послам», отправленный в 1613 году в Германию, воспоминания Федора Желябужского 1614 года — ни словом не упоминают не только о подвиге, но даже о присутствии в то время каких-либо крупных воинских соединений поляков на костромской земле. Только мелкие банды, которым явно не по зубам было бы штурмовать Ипатьевский монастырь, где находился Михаил с сильным гарнизоном. Как бы то ни было, легенда получилась красивой, а опера «Жизнь за царя» — великое произведение.

Нет необходимости разбирать ее здесь подробно, скажем лишь, что нет ни единого подтверждающего документа свершенного подвига за исключением царской грамоты, выданной зятю Сусанина Богдану Собинину. Грамотой жаловалось «…смерду Богдашке Собинину с семейством и потомкам его деревню Коробово в вечное владение и освобождение от податей на вечные времена…». Описание подвига Сусанина, содержащееся в грамоте, составлено по рассказу матери Михаила, инокини Марфы, которая, в свою очередь, говорила со слов самого Богдашки. Между тем серьезные документы того времени — речь митрополита Филарета на Земском соборе, «Наказ послам», отправленный в 1613 году в Германию, воспоминания Федора Желябужского 1614 года — ни словом не упоминают не только о подвиге, но даже о присутствии в то время каких-либо крупных воинских соединений поляков на костромской земле. Только мелкие банды, которым явно не по зубам было бы штурмовать Ипатьевский монастырь, где находился Михаил с сильным гарнизоном. Как бы то ни было, легенда получилась красивой, а опера «Жизнь за царя» — великое произведение.

Двадцатые годы XVII века — начало бурного экономического развития Костромы, ставшей вскоре крупным ремесленным, торговым и политическим центром. Из ремесленников особенную известность получили костромские гончары, производившие посуду и изразцы, и каменщики, строившие церкви в самой Москве. К началу XVIII века Кострома была пятым по количеству населения городом России. В царствование Екатерины II город стал центром губернии, а в 1781 году получил утвержденный императрицей план застройки. С середины XVIII века в Костроме стало развиваться ткацкое производство, ставшее к концу столетия крупнейшим в империи.

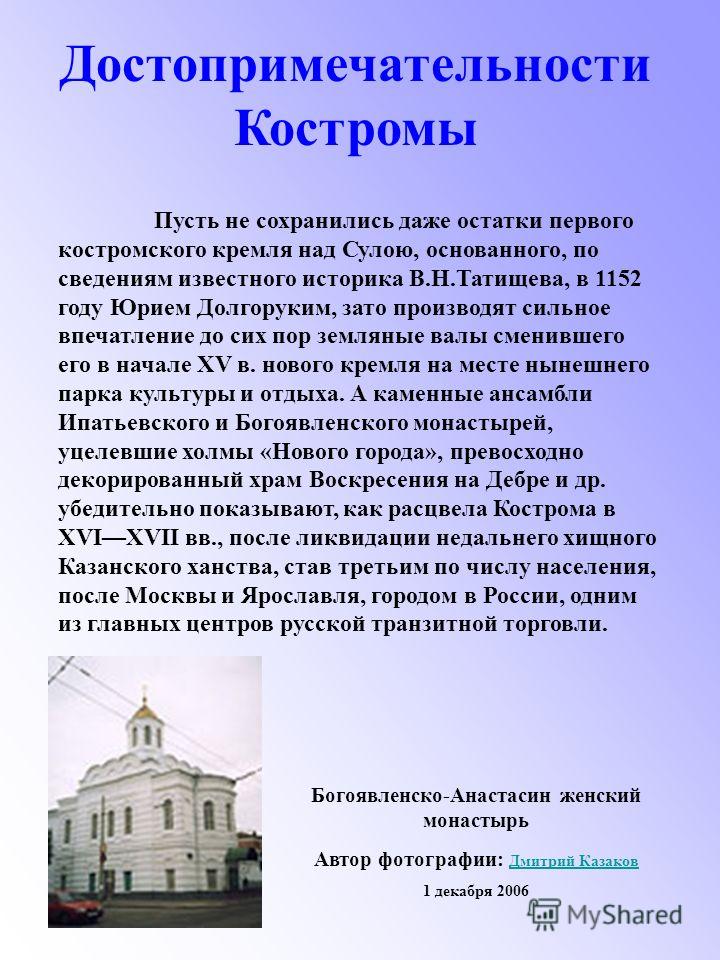

Как губернский центр с мощными гончарной и текстильной промышленностью Кострома просуществовала весь XIX и начало XX века. Октябрьская революция «прошлась» по городу без особой деликатности: во-первых, после упразднения Костромской губернии в 1929 году Кострома не приобрела статуса областного центра, а была включена в состав сначала Ивановской, а затем Ярославской области. Лишь в 1944 году губернский (в смысле — областной) статус был возвращен. Во-вторых, в центре города были снесены практически все постройки допетровского времени, включая знаменитый Успенский собор. Под горячую руку был уничтожен даже памятник Ивану Сусанину (теперь возведен новый). Из монастырей уцелели Ипатьевский и Богоявленско-Анастасиинский, хотя второй — со значительными потерями.

Лишь в 1944 году губернский (в смысле — областной) статус был возвращен. Во-вторых, в центре города были снесены практически все постройки допетровского времени, включая знаменитый Успенский собор. Под горячую руку был уничтожен даже памятник Ивану Сусанину (теперь возведен новый). Из монастырей уцелели Ипатьевский и Богоявленско-Анастасиинский, хотя второй — со значительными потерями.

Имена

Имена многих деятелей русской культуры связаны с этим городом. Кострома — родина основателя первого в России театра Федора Волкова. Сыном костромской земли был талантливый мастер портретного жанра первой половины XIX века крепостной помещиков Корниловых Александр Поляков, приглашенный в мастерскую Дау для участия в создании портретной галереи героев Отечественной войны 1812 года для Зимнего дворца в Петербурге. С костромской землей связана биография замечательного русского живописца Бориса Кустодиева. В 1900 году в селе Семеновском-Лапотном (ныне — Островское) им написана программная картина на звание художника «Базар», за которую ему была присуждена золотая медаль. В поместье Маурино приезжал Кустодиев делать эскизы и зарисовки ко многим своим произведениям. Бывая в Костроме, Кустодиев часто гостил в доме Ивана Рязанского — одного из первых ученых-краеведов, посвятившего всю свою жизнь изучению местного края. Рязанский был близким другом выдающихся деятелей русской культуры, в его доме бывали А. Блок, Н. Рерих, В. Мейерхольд, А. Толстой, А. Чапыгин, А. Ремизов, Ф. Сологуб, С. Чахонин, И. Павлов, В. Бонч-Бруевич.

В поместье Маурино приезжал Кустодиев делать эскизы и зарисовки ко многим своим произведениям. Бывая в Костроме, Кустодиев часто гостил в доме Ивана Рязанского — одного из первых ученых-краеведов, посвятившего всю свою жизнь изучению местного края. Рязанский был близким другом выдающихся деятелей русской культуры, в его доме бывали А. Блок, Н. Рерих, В. Мейерхольд, А. Толстой, А. Чапыгин, А. Ремизов, Ф. Сологуб, С. Чахонин, И. Павлов, В. Бонч-Бруевич.

Ныне

Сегодня Кострома — областной центр. Здесь развиты текстильное производство, лесообрабатывающая и металлургическая промышленность. Энергетика, машиностроение и металлообработка, электроника и приборостроение, деревоперерабатывающая и легкая промышленность, а также традиционный текстиль — это отрасли, характеризующие новый промышленный облик города. Среди учебных заведений Костромы — государственный университет, высшее военное училище, сельскохозяйственная академия, технологический институт, духовное училище. Население — 270 тысяч человек.

Население — 270 тысяч человек.

После большевистского морока что-то все же сохранилось. Причем не так уж мало. Как ни старались «комиссары в пыльных шлемах», памятников архитектуры в Костроме было так много, что все снести просто руки не дошли. Особенно радует то, что целым остался Ипатьевский монастырь, знаменитый и своей историей, и архитектурой. Сохранился он в довольно оригинальном качестве: с момента закрытия в 1919-м и до 1958 года монастырские постройки использовались как коммунальные квартиры для рабочих текстильных фабрик. В 58-м здесь открыли Костромской историко-архитектурный музей-заповедник. Возвращение монастыря в лоно церкви началось в новые времена — в январе 1991 года в Троицком соборе была совершена первая литургия, с 1992 года ежегодно 18 июля здесь совершается заупокойная служба по убиенной царской семье Романовых, а в 1993-м патриарх Алексий II принял решение о возобновлении монастыря. Будучи переданным церкви, своего музейного значения Ипатьевский монастырь не утратил, ведь еще в конце 50-х здесь были собраны наиболее интересные памятники жилой и культовой архитектуры со всей Костромской области: церковь 1564 года, церковь 1713-го, жилой дом середины XIX века и многое другое. Недаром монастырь считается главной достопримечательностью Костромы.

Недаром монастырь считается главной достопримечательностью Костромы.

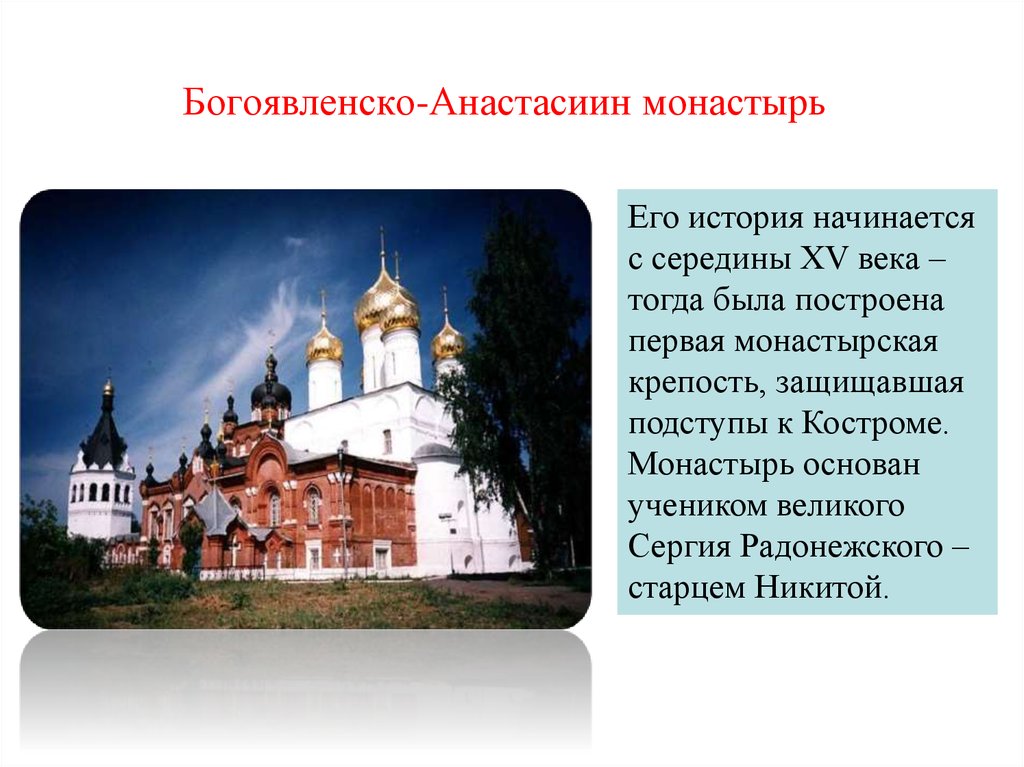

Богоявленско-Анастасиинский женский монастырь, основанный в XV веке, знаменит прежде всего тем, что в нем хранится икона Федоровской Богоматери — чудотворная святыня, почитаемая в Костроме уже более 800 лет. Между прочим, она и в Советском Союзе почиталась: во время Великой Отечественной самолет с иконой начертал над городом крест во избавление от фашистов (в Москве примерно в то же время крест над городом вычерчивал самолет с иконой Казанской Божьей матери). Икона Федоровской Богоматери почитается как чудотворная, покровительствующая семье, рождению и воспитанию детей.

Заслуживает внимание Троицкий собор в Ипатьевском монастыре. Он был построен в 1560 году, но в 1648-м от взрыва пороха в подвале разрушен. В 1650-52 годы — отстроен заново, через два с половиной века, в 1911-м подвергнут капитальному ремонту, сохранившему первоначальный вид, и в том же виде дожил до наших дней. Сегодня это красивейший пятиглавый храм, знаменитый своими фресками и иконостасом. Центральное место в иконостасе занимает Тихвинская икона — точная копия иконы Тихвинской Божьей матери, в 1613 году привезенной из Москвы послами, приехавшими сообщить Михаилу Романову о его избрании и просить венчаться на царство.

Центральное место в иконостасе занимает Тихвинская икона — точная копия иконы Тихвинской Божьей матери, в 1613 году привезенной из Москвы послами, приехавшими сообщить Михаилу Романову о его избрании и просить венчаться на царство.

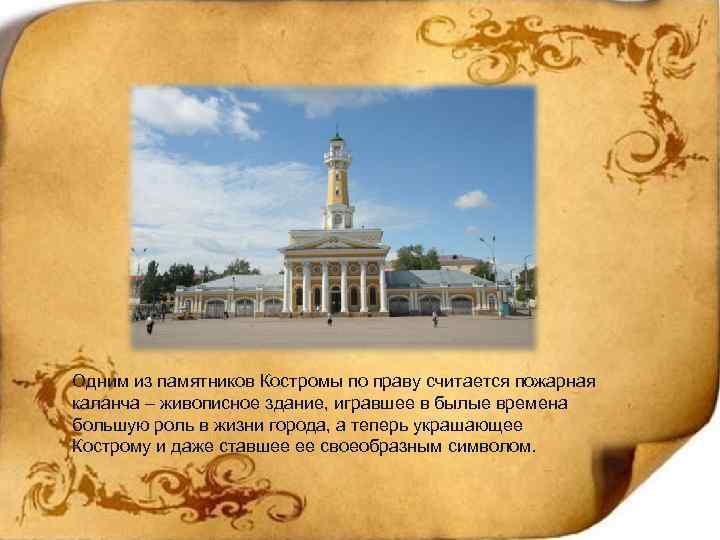

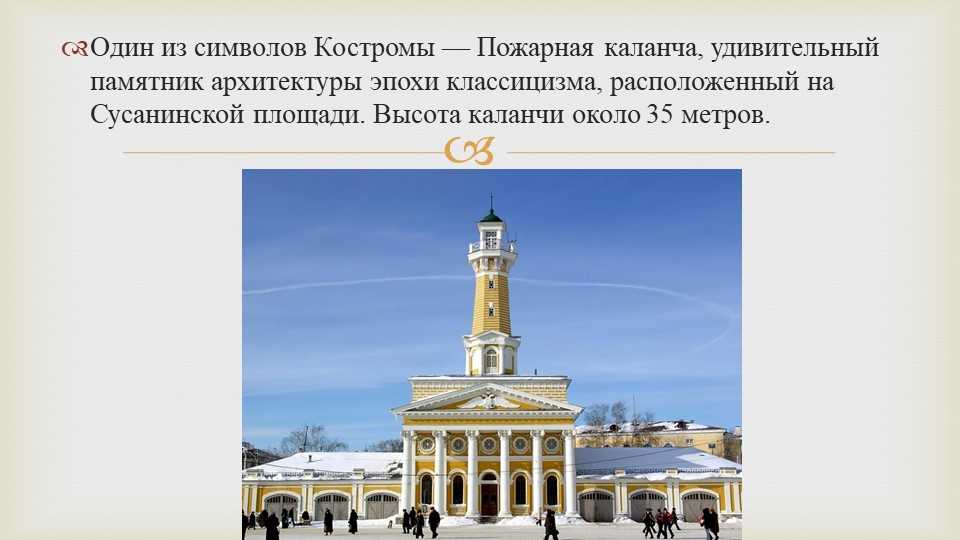

Из памятников светской архитектуры наиболее интересны Торговые ряды и пожарная каланча. Существующие сегодня каменные Торговые ряды начали строиться в 1775 году на месте деревянных, уничтоженных пожаром 1773 года. Строившиеся несколько десятилетий и занимающие огромную площадь, они выглядят как целый древний купеческий город. Лабиринты узких улочек спускаются к самой Волге и замыкаются обелисками Московской заставы, возведенными в 1823 году к предполагаемому приезду Александра I.

Пожарная каланча — украшение центральной площади города — была сооружена в 1825 году по распоряжению губернатора К.И. Баумгартена. Своим фасадом она больше напоминает дворец, а сторожевая вышка — церковную звонницу. После визита в Кострому в 1834 году императора Николая I за ней закрепилась слава лучшей пожарной каланчи российской провинции. В 2005 году она была отдана костромскому музею-заповеднику.

В 2005 году она была отдана костромскому музею-заповеднику.

Перечисление всех городских достопримечательностей и подробное их описание заняло бы не один десяток страниц. Кроме того, как мы помним, лучше один раз увидеть… Так что приезжайте. И обязательно, если вы окажетесь тут в подходящий сезон, совершите экскурсию на теплоходе по Волге. Один только вид Костромы с реки уже стоит того, чтобы здесь побывать!

Так что приезжайте, приезжайте. Как? Сейчас расскажем.

Можно даже самолетом

Можно, можно. В 2009 году установлено авиасообщение Костромы с Москвой, а в 2010-м — с Юрьевцем, Анапой и Санкт-Петербургом. Возможность прилететь на самолете — большая оригинальность для городов Золотого кольца. А в остальном — как и в другие не слишком далекие города: из Москвы можно доехать или доплыть. Есть прямой поезд Москва — Костома, есть проходящие Москва — Хабаровск и Москва — Владивосток. Хочешь — езжай автобусом. Время в пути: автобусом — около восьми часов, поездом — около семи, самолетом — час двадцать (вылет из Внуково). Ну а на собственном автотранспорте (по Ярославскому шоссе, не доезжая Ярославля поворот на Кострому) — это уже от вас зависит. Расстояние примерно 330 километров.

Ну а на собственном автотранспорте (по Ярославскому шоссе, не доезжая Ярославля поворот на Кострому) — это уже от вас зависит. Расстояние примерно 330 километров.

Алексей Соколов, РИАН.Туризм

Достопримечательности Костромы | Россия

В районе Сусанинской площади

- Проспект Мира, 1/2

Элегантный особняк в классическом стиле, расположенный на Сусанинской площади, известен как Борщевский особняк по имени его владельца генерал-лейтенанта Сергея Борщева, который построил его в 1824 году после выхода в отставку из армии. Велись переговоры о продаже особняка государству для размещения Государственной канцелярии, но владелец потребовал слишком много денег. После этого его владелец решил превратить его в роскошный отель под названием London Hotel. Однако в 1870 году государство все же купило здание и… Читать дальше »

- Улица Симановского, 1

- http://kostromamuseum.

ru/

ru/

Одним из главных символов Костромы является ее Огненная сторожевая башня. Он был построен между 1824 и 1827 годами с целью защитить город от огня и стать достопримечательностью. Реставрационные работы были проведены в середине 20-го века, и восьмигранной сторожевой башне был восстановлен ее прежний вид. В 2005 году сторожевая башня была передана Костромскому историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику. Подробнее »

- Молочная гора, корпус 3

- http://kostromamuseum.ru/

- 10:00 — 18:00, ежедневно.

Рыбные ряды были построены в середине XIX века как часть торговых рядов, окружающих площадь Сусанина. Как следует из их названия, эти ряды предназначались именно для продажи рыбы. В 2010 году здание «Рыбных рядов» было передано Костромскому историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику, который сейчас использует его для размещения картинной галереи и временных выставок. Подробнее »

Подробнее »

- Сусанинская площадь

Этот памятник человеку, которому приписывают спасение жизни Михаила Романова от польских интервентов, является советским творением, которое было открыто в 1967 году. Ранний памятник Ивану Сусанину был создан в 1851 году по приказу императора Николая I. На этом памятнике был изображен бюст Царь Михаил на колонне, у основания стоит Сусанин. Этот памятник был снесен в 1918 году, хотя есть планы его воссоздания. Подробнее »

- улица Ленина, 1/2

- http://kostromamuseum.ru

- 10:00 — 18:00, ежедневно.

Рядом с пожарной башней находится военная тюрьма, построенная примерно в то же время, что и сторожевая башня, между 1823 и 1826 годами. для использования в качестве музея, хотя какое-то время он использовался как библиотека и ЗАГС. Сейчас в нем находится Военно-исторический музей и экспонаты, посвященные русской армии на протяжении веков. В музее работает… Читать дальше »

В музее работает… Читать дальше »

- Красные Ряды, Сусанинская площадь

Храм Спаса-Чудотворца часто называют просто Спасом в рядах из-за его расположения в Красных (красных) торговых рядах. Он был построен в 1766 году и представляет собой небольшое кубическое здание без колонн, увенчанное пятью зелеными куполами. Чуть позади и сбоку от церкви находится колокольня, образующая вход в торговые ряды. В советское время он использовался как антирелигиозный музей, его купола и верхний ярус колокольни были сняты… Читать дальше »

- Проспект Мира, 7

- http://kostromamuseum.ru/

- 10:00 — 18:00, ежедневно.

Здание Дворянского собрания датируется серединой 19 века и построено в стиле классицизма. Сегодня здание входит в состав Костромского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, здесь проходят выставки о Костроме и жизни ее дворянства в XIX веке. Кроме того, здесь проводятся временные выставки и презентации.

Подробнее »

Кроме того, здесь проводятся временные выставки и презентации.

Подробнее »

- снаружи 3 улица Советская

Историк Василий Татищев приписывает основание Костромы князю Юрию Долгорукому — ростово-суздальскому князю XII века, а затем великому князю Киевскому. Долгорукий известен тем, что основал многие другие русские города, в том числе Москву. Эта статуя изображает Долгорукого, сидящего в кресле, протянув руку, поскольку Долгорукий означает «Длиннорукий» — прозвище, которое он получил из-за своего решения управлять Киевом издалека. Он был открыт в 2003 году к 850-летию города. Подробнее »

- Проспект Мира, 5

- http://kostromamuseum.ru/

- 10:00 — 18:00, ежедневно.

Как следует из названия, Романовский музей был открыт в 1913 году императором Николаем II во время его визита в Кострому. Музей расположен в красивом двухэтажном здании, специально спроектированном под музей. Сегодня музей подробно рассказывает об истории Костромской области и ее жителей, уделяя особое внимание династиям Романовых и Годуновых, обе из которых связаны с Костромой. Музей находится в составе Костромского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

… Читать дальше »

Сегодня музей подробно рассказывает об истории Костромской области и ее жителей, уделяя особое внимание династиям Романовых и Годуновых, обе из которых связаны с Костромой. Музей находится в составе Костромского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

… Читать дальше »

- Центральный парк

Костромской памятник Ленину интересен тем, что стоит на массивном постаменте, которому изначально суждено было стать основанием грандиозного монумента к 300-летию Дома Романовых. К революции был достроен только пьедестал, хотя предполагалось, что в него войдут 26 фигур людей, относящихся к правлению Романовых. Вскоре после смерти Ленина в 1924 вместо этого было решено поставить его статую на вершине… Читать дальше »

Вдали от центра

- Улица Симановского, 26

Богоявленско-Анастасиин женский монастырь начал свою жизнь в начале 15 века, когда он был основан как Богоявленский монастырь преподобным Никитой Костромским, учеником преподобного Сергия Радонежского. Святитель Никита Костромской посвятил монастырь Богоявлению Господню. В 1565 году был построен первый каменный собор монастыря. В 1608 году польские войска под предводительством Александра Лисовского разграбили монастырь и убили монахов, отказавшихся отречься от поддержки царя… Читать далее »

Святитель Никита Костромской посвятил монастырь Богоявлению Господню. В 1565 году был построен первый каменный собор монастыря. В 1608 году польские войска под предводительством Александра Лисовского разграбили монастырь и убили монахов, отказавшихся отречься от поддержки царя… Читать далее »

- Улица Запрудная, 2

Храм Спаса Чудотворного Образа находится в части Костромы, исторически известной как Запрудная. Он был построен в 1754 году в стиле классицизма, предположительно на месте, где вновь явилась Феодоровская икона Божией Матери. От Успенского собора до этой церкви один раз в год проходили крестные ходы с иконой. Первоначально он был частью Спасо-Запрудненского монастыря, который был закрыт в 1764 году. Церковь представляет собой образец храма в стиле восьмиугольника на кубе… Читать дальше »

- Улица Катушечная, 14

Церковь Святого Алексия была построена между 1759 и 1762 годами в виде двухэтажного здания желтого цвета с одним зеленым куполом. Перед ним находится круглая колокольня. Церковь была закрыта в 1930-х годах. В 1991 году он был возвращен Православной церкви и вскоре стал домовой церковью воссозданной Костромской семинарии.

Подробнее »

Перед ним находится круглая колокольня. Церковь была закрыта в 1930-х годах. В 1991 году он был возвращен Православной церкви и вскоре стал домовой церковью воссозданной Костромской семинарии.

Подробнее »

- Улица Лавровская, 5

Церковь Святого Иоанна Златоуста была построена в 1751 году взамен более ранней версии, построенной на пожертвования царя Михаила. По форме он имеет высокий главный корпус с пятью продолговатыми серебряными куполами. К фасаду через закрытый вестибюль примыкает колокольня, пристроенная примерно в 1791 году. Эта церковь оставалась открытой на протяжении всего советского времени. Подробнее »

- Площадь Мира (Проспект Мира, 33)

На площади Мира (Площади Мира) расположен массивный памятник советского образца, посвященный героизму, проявленному советским народом во время Второй мировой войны. На нем изображена идеализированная версия советского солдата в плаще, развевающемся на ветру, и с пулеметом в руках. Другой рукой он поддерживает на коленях полуобнаженного юношу.

Подробнее »

Другой рукой он поддерживает на коленях полуобнаженного юношу.

Подробнее »

- Улица Нижняя Дебря, 37

- http://www.znamenskiy.ru/

Знаменский женский монастырь был основан относительно недавно, в 1993 году, на базе ранее существовавших храмов Воскресения Христова XVII века и Знаменской церкви начала XIX века. Храм Воскресения Христова Церковь Воскресения Христова — одна из красивейших церквей Костромы, построенная между 1645 и 1652 годами. Церковь построена из кирпича и представляет собой четырехстолпное кубическое здание, увенчанное пятью серебряными куполами. Он также имеет два придела и… Читать дальше »

В Сумароково

- деревня Сумароково.

- http://www.loseferma.ru/

- 10:00 — 15:00. Ежедневно.

В селе Сумароково, расположенном примерно в 25 км от Костромы, находится одна из немногих лосиных ферм в мире. Эта конкретная ферма была основана в 1963 году как исследовательская ферма для изучения возможности одомашнивания лосей для сельскохозяйственных и военных нужд. Животных разводят не ради мяса (производство мяса лося оказалось слишком дорогим), а доят их в летние месяцы. Утверждается, что лосиное молоко очень эффективно против… Читать дальше »

Эта конкретная ферма была основана в 1963 году как исследовательская ферма для изучения возможности одомашнивания лосей для сельскохозяйственных и военных нужд. Животных разводят не ради мяса (производство мяса лося оказалось слишком дорогим), а доят их в летние месяцы. Утверждается, что лосиное молоко очень эффективно против… Читать дальше »

Южное побережье Волги

- Улица Дачная, 17А

Церковь Святого Ильи Пророка также известна как церковь Воскресения Христова, которой она также посвящена. Он расположен на южном берегу Волги на месте древнего городища (городища). Он был построен между 1663 и 1703 годами. Белокирпичная церковь состоит из небольшого одноглавого здания с приделом сзади и небольшой колокольней спереди. Закрыт в 1945, отреставрирован в 1980-х годах и возвращен Православной Церкви в 1990 году. … Читать далее »

- Улица Волгарей, 4

Спасо-Преображенская заволжская церковь находится в бывшей Спасо-Никольской слободе, а раньше рядом стояла и Никольская церковь. Спасо-Преображенская церковь построена в 1685 году на средства местных жителей. По завершению интерьер церкви был украшен фресками, однако в советское время церковь использовалась как помещение для завода и фрески были закрашены. В 1968… Читать далее »

Спасо-Преображенская церковь построена в 1685 году на средства местных жителей. По завершению интерьер церкви был украшен фресками, однако в советское время церковь использовалась как помещение для завода и фрески были закрашены. В 1968… Читать далее »

Запад реки Кострома

- Улица Просвещения, 1

- http://ipatievsky.ru/

Первое упоминание об Ипатьевском монастыре относится к 1432 году, когда Василий II Русь подписал здесь мирный договор с Василием Косым. Однако считается, что монастырь был основан намного раньше. Одна легенда гласит, что он был основан примерно в 1330 году татарским дворянином по имени Чет, который поступил на службу к Ивану Калите и принял христианство. По пути в Москву Чет заболел и отдыхал там, где река Кострома впадает в Волгу. Во сне он увидел Деву Марию, которая… Читать дальше »

- Улица Просвещения, 1А

- http://www.kmtn.ru/~kossloboda/

Сразу за стенами Ипатьевского монастыря находится Костромской архитектурно-этнографический и ландшафтный музей-заповедник «Костромская слобода» — музей деревянного зодчества под открытым небом. Внутри много красивых образцов деревянных церквей, домов, хижин и бань были куплены здесь из соседних деревень. В отличие от других музеев деревянного зодчества под открытым небом, этому музею присуще дополнительное очарование: он расположен в плане деревни, вымощенной булыжником… Читать дальше »

Внутри много красивых образцов деревянных церквей, домов, хижин и бань были куплены здесь из соседних деревень. В отличие от других музеев деревянного зодчества под открытым небом, этому музею присуще дополнительное очарование: он расположен в плане деревни, вымощенной булыжником… Читать дальше »

- Улица Писателя Осетрова, 5

Рядом с Ипатьевским монастырем находится Иоанно-Богословская церковь, построенная между 1681 и 1687 годами взамен двух сгоревших деревянных церквей. Основная часть здания представляет собой четырехстолпный куб с пятью куполами, пристроенный к колокольне. Он был закрыт в конце 1940-х годов, но возвращен Православной Церкви в 1993 году в составе Ипатьевского монастыря. В 2005 году он был отделен от монастыря и стал приходским храмом. Подробнее »

«Во имя жизни»

(16 октября 1998 г.) 8 декабря 1996 г. в Костромской области прошел первый в России референдум по атомной энергетике. Местное население могло ответить «да» или «нет» на вопрос: «Согласны ли вы с размещением и строительством АЭС в Костромской области?» Это первое историческое испытание было организовано местной общественной группой, называющей себя «Во имя жизни». Группа выиграла важную битву против атомной промышленности.

Местное население могло ответить «да» или «нет» на вопрос: «Согласны ли вы с размещением и строительством АЭС в Костромской области?» Это первое историческое испытание было организовано местной общественной группой, называющей себя «Во имя жизни». Группа выиграла важную битву против атомной промышленности.

(499/500.4931) Эдуард Гисматуллин — В Костроме областной закон «О референдумах на территории Костромской области» регулирует протокол референдума и основания, на которых будет проводиться референдум. Как только итоги референдума приняты в качестве закона, они, конечно же, имеют обязательную юридическую силу и могут быть изменены только путем проведения нового референдума.

Когда были объявлены предварительные результаты этого исторического референдума, творилась история. Местное население подавляющим большинством проголосовало против строительства АЭС. Некоторые 59% от голосующего населения региона приняли участие в референдуме. Подавляющие 87% проголосовали «против» (241 000 человек), а 10% проголосовали «за» (29 000 человек).

Костромской район расположен в 400 км к северо-востоку от Москвы, в центральном экономическом районе, граничащем с Вологодской, Кировской, Нижегородской и Ярославской областями, в бассейне Волги. Площадь района 60 100 кв. км, население 800 000 человек. Город Кострома расположен в месте слияния рек Волги и Костромы. Костромской район менее промышленно развит, чем другие районы Поволжья, так как традиционно является сельскохозяйственным районом. Его главное богатство состоит из обилия лесов, чистых рек и озер и незагрязненного воздуха. Все это окажется под постоянной угрозой, если Костромская АЭС будет введена в строй. Также неизбежна проблема обращения и хранения радиоактивных отходов, которые должны были бы остаться в Костроме навсегда.

Решение Власти

Решение о строительстве атомной электростанции в районе поселка Чистые Боры Бийского района Костромской области принято ЦК КПСС и Советом Министров бывшего СССР на 1 июня 1987 г.

Костромичане отнеслись к этому решению безразлично, так как в основном не знали о проблемах, связанных с атомными станциями. 85% трудоспособного населения из 28 близлежащих населенных пунктов приступили к работе на строительстве атомного комплекса, оставившего совхозы (совхозы) и колхозы (колхозы) без рабочей силы. Первоначально предполагалось строительство реакторов РБМК (чернобыльского типа), но в связи с чернобыльской аварией в 1986 году было принято решение о строительстве реакторов ВПБЭР-600 (прототип реакторов АПЛ, но в восемь раз больше, чем установленные на подводных лодках).

85% трудоспособного населения из 28 близлежащих населенных пунктов приступили к работе на строительстве атомного комплекса, оставившего совхозы (совхозы) и колхозы (колхозы) без рабочей силы. Первоначально предполагалось строительство реакторов РБМК (чернобыльского типа), но в связи с чернобыльской аварией в 1986 году было принято решение о строительстве реакторов ВПБЭР-600 (прототип реакторов АПЛ, но в восемь раз больше, чем установленные на подводных лодках).

После нескольких массовых демонстраций и сильной оппозиции на местах районный Совет народных депутатов принял 15 июня 1990 года решение о прекращении строительства атомной электростанции. В последующие годы мощная кампания, проводимая атомной промышленностью, оказала давление на районные власти, что привело к принятию нового решения о продолжении. Это было принято в 19№ 92 администрации и Совета народных депутатов поселка Чистые Боры (который был построен специально для строителей заводов) и Бийского района. Постановлением № 1026 от 28 декабря 1992 г. правительство России включило Костромскую АЭС в перечень строящихся реакторов. «Во имя жизни». Ядро этой общественной экологической организации составили несколько костромчан. Они были озабочены тем, чтобы люди могли отстаивать свои конституционные права в соответствии с разрабатываемыми новыми законами. Движение зарегистрировано 11 ноября 19 г.93, Костромским районным управлением юстиции.

правительство России включило Костромскую АЭС в перечень строящихся реакторов. «Во имя жизни». Ядро этой общественной экологической организации составили несколько костромчан. Они были озабочены тем, чтобы люди могли отстаивать свои конституционные права в соответствии с разрабатываемыми новыми законами. Движение зарегистрировано 11 ноября 19 г.93, Костромским районным управлением юстиции.

Кампания референдума

«Во имя жизни» приступила к сбору подписей для инициирования референдума по этому вопросу в июне 1993 года. За три месяца они собрали 16 080 подписей (для призыва к референдуму нужно было всего 10 000). Эти подписи были представлены в районный Совет народных депутатов. Однако в связи с событиями, происшедшими после октября 1993 г. (вооруженные конфликты в Москве), на итоговой сессии районного Совета удалось принять решение о проведении референдума, но дальше этого дело не пошло. Подписи были переданы в районную администрацию, но районная администрация проигнорировала запрос. «Во имя жизни» пытались обратиться в районную прокуратуру, направив иск в Свердловский областной суд, но его не приняли к рассмотрению. Впоследствии иск был подан в районный арбитражный суд, который также отказался рассматривать дело, сославшись на то, что оно не входит в его компетенцию.

«Во имя жизни» пытались обратиться в районную прокуратуру, направив иск в Свердловский областной суд, но его не приняли к рассмотрению. Впоследствии иск был подан в районный арбитражный суд, который также отказался рассматривать дело, сославшись на то, что оно не входит в его компетенцию.

После длительного противостояния с органами исполнительной и судебной власти «Во имя жизни» удалось вернуть внимание общественности к референдуму. Но на тот момент более 6000 подписей из 16080 были признаны недействительными. Поэтому им пришлось начинать заново.

Но ситуация, казалось, повернулась против них: сбор подписей был объявлен незаконным, потому что в тот же период были местные выборы. После выборов райсовет отказался принять агитгруппу, хотя по закону был обязан ее принять.

Несмотря на все эти проблемы, созданные властями, «Во имя жизни» на начало 1996 года удалось собрать 36 525 подписей. Этого хватило Окружной Думе для проведения референдума в соответствии с местным законодательством.

ru/

ru/

Ваш комментарий будет первым