НОВАЯ ЗЕМЛЯ • Большая российская энциклопедия

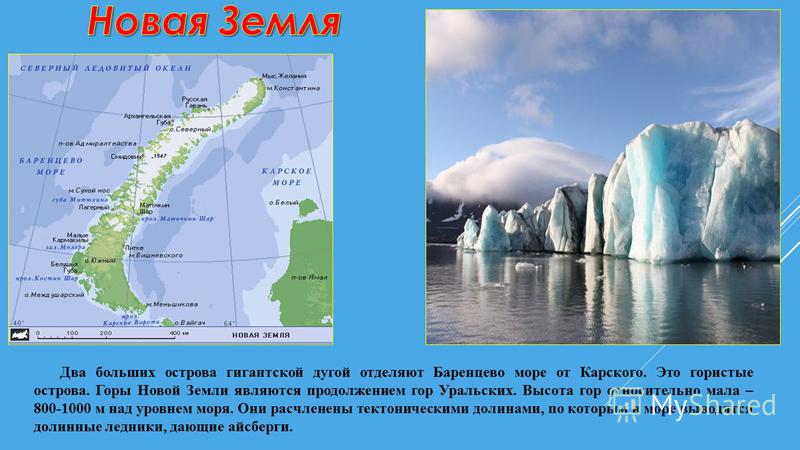

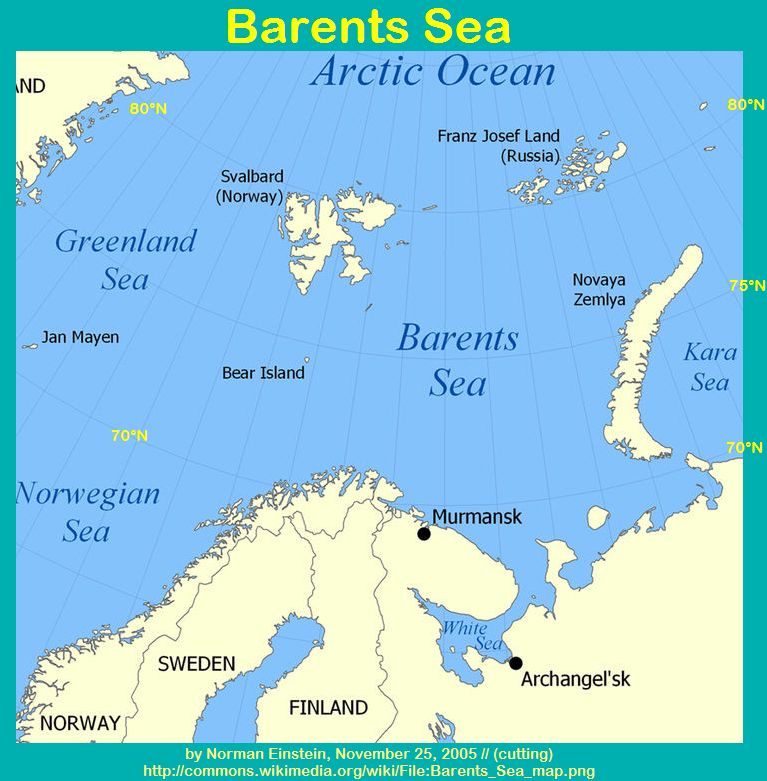

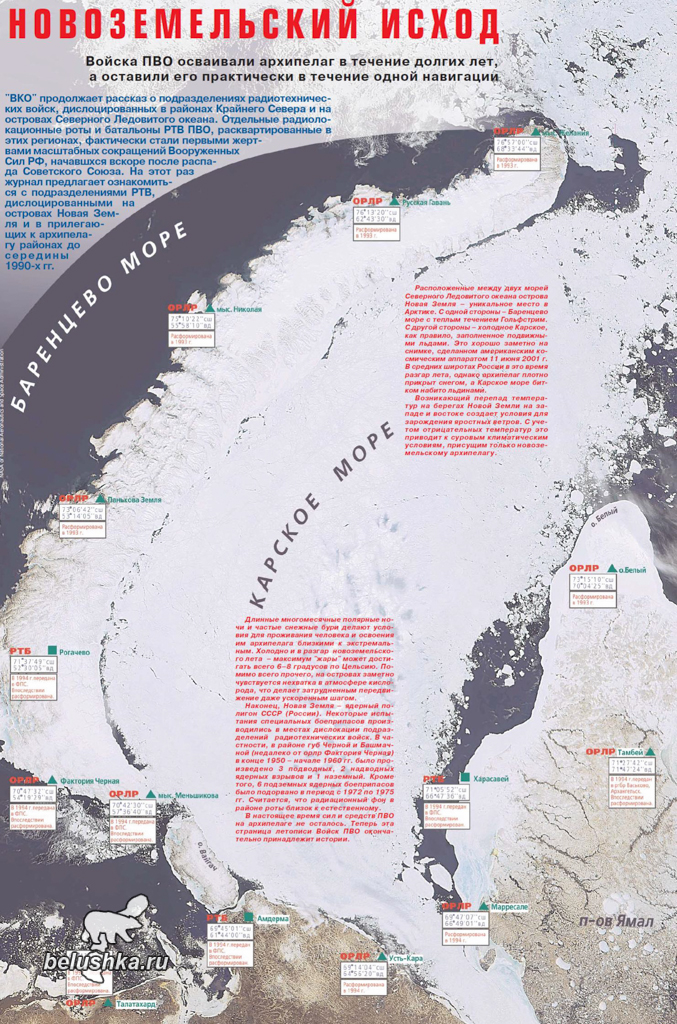

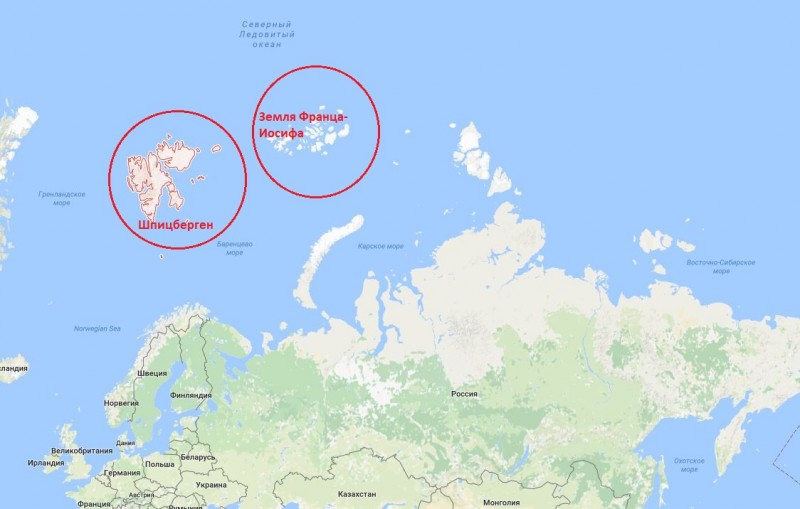

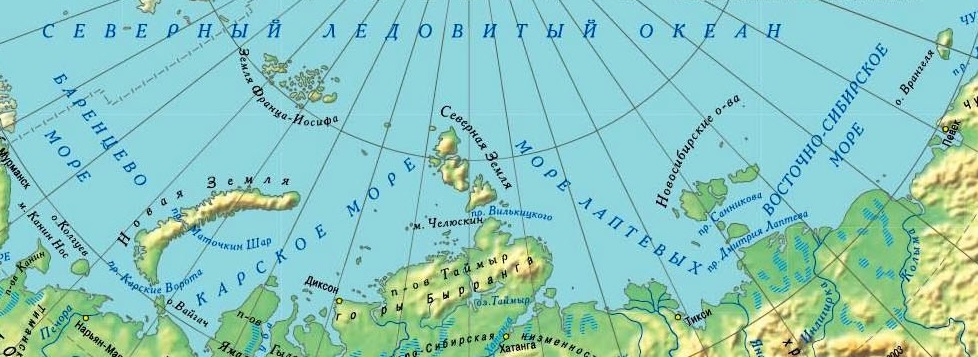

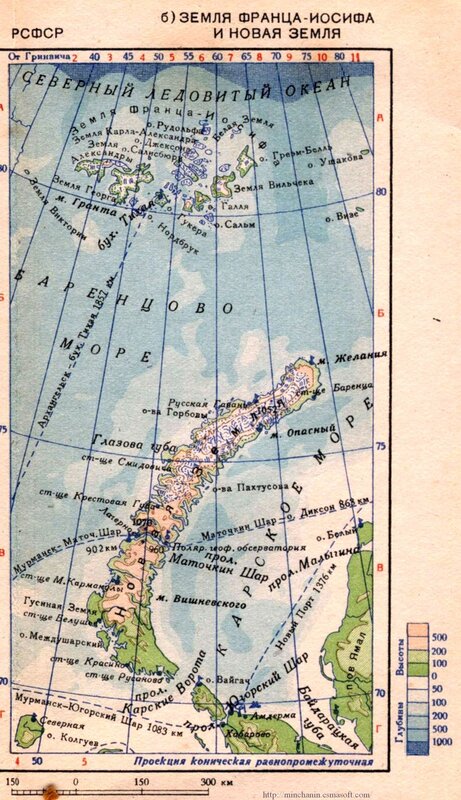

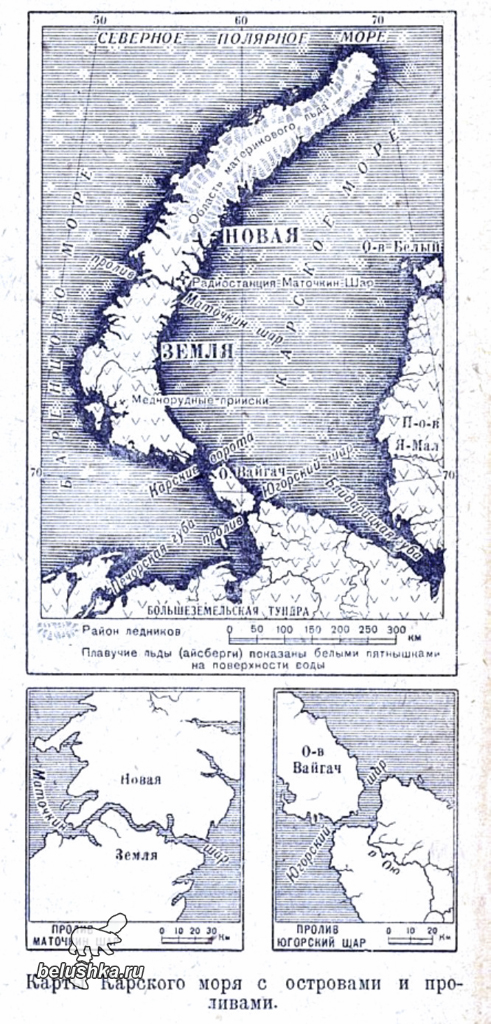

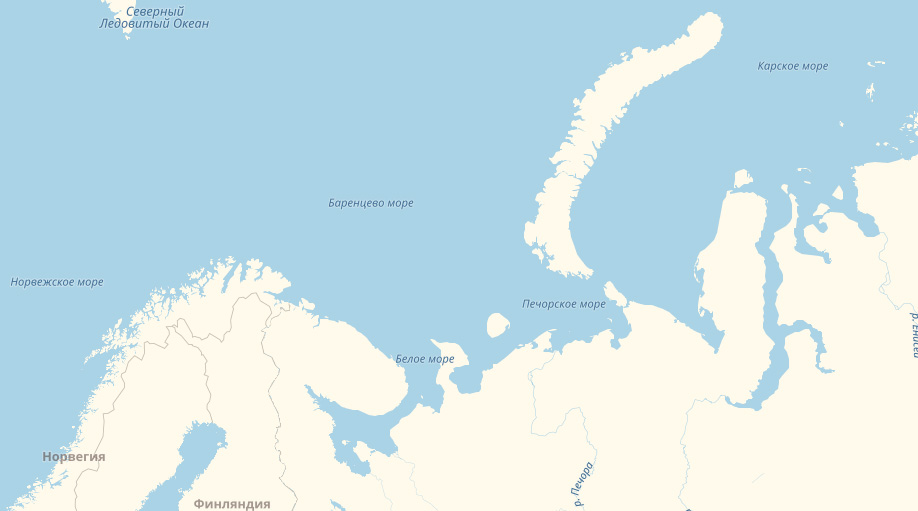

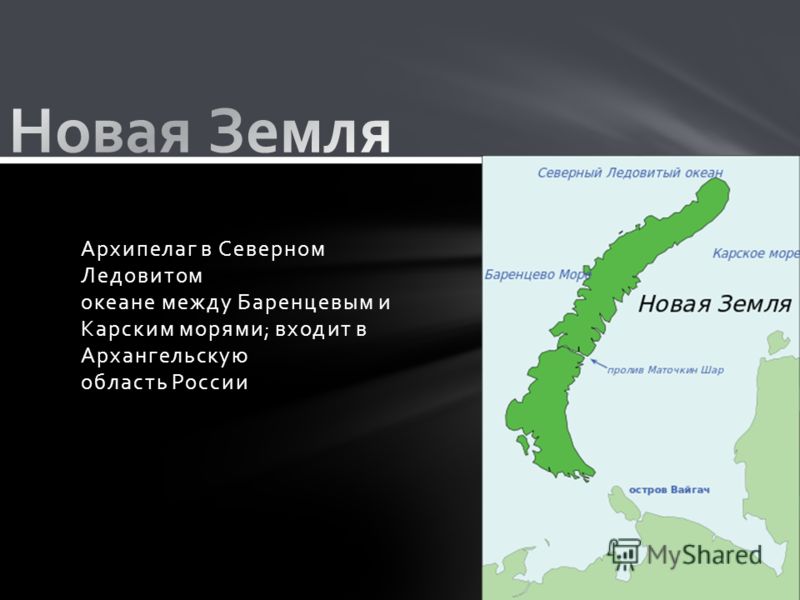

НО́ВАЯ ЗЕМЛЯ́, архипелаг в Сев. Ледовитом ок., в России, в Архангельской обл. Протянулся дугой на 925 км с юго-запада на северо-восток между Баренцевым и Карским морями. Состоит из двух крупных островов: Северного и Южного, разделённых узким (до 3 км) прол. Маточкин Шар, и множества мелких (самый большой из них – о. Междушарский). На юге отделён прол. Карские Ворота от о. Вайгач. Общая пл. островов св. 83 тыс. км2, в т. ч. пл. Северного о. составляет 48,9 тыс. км2, Южного о. – 33,3 тыс. км2 и ок. 1 тыс. км2 занимают мелкие острова.

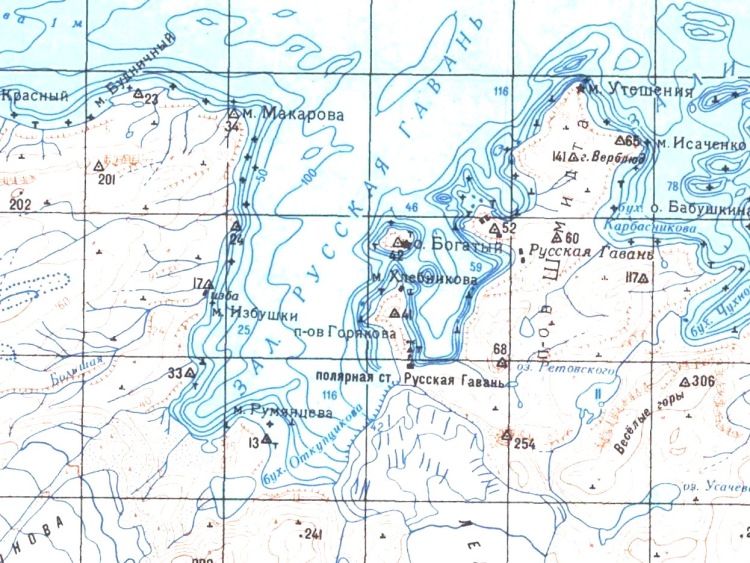

Береговая линия зап. побережья более изрезана, чем восточного; мн. заливы представляют собой типичные фьорды (Рейнеке, Медвежий, Незнаемый и др.), вдающиеся на 40 км в глубь суши. Крупный п-ов – Гусиная Земля. Самая сев. точка – мыс Карлсена, самая южная – Кусов Нос.

В рельефе архипелага выделяются волнистые прибрежные равнины, плато и средневысотные горы, протянувшиеся несколькими цепями вдоль продольной оси островов и глубоко расчленённые (иногда сквозные троги от одного берега до другого) речными и ледниковыми долинами. Высшая точка архипелага на Северном о. – к югу от зал. Норденшельда (выс. 1547 м). Высшая точка Южного о. 1292 м; здесь горный характер рельефа меняется и к югу переходит в слабовсхолмлённую равнину (выс. до 150 м). Повсеместно развита многолетняя мерзлота.

Н. З. расположена в сев. части Пай-Хойско-Новоземельской складчатой системы раннемезозойского возраста. Южный о. сложен палеозойскими отложениями (песчаники, глинистые сланцы, конгломераты, известняки), смятыми в складки и прорванными во многих местах габбро-диабазовыми, реже гранитными интрузиями. На Северном о.

Климат арктический, суровый. Зима продолжительная и холодная. Н. З. – одно из самых ветреных мест в Сев. полушарии, ветры (до 50 м/с) сопровождаются сильными низовыми метелями. Характерная особенность – местные ветры, в т. ч. новоземельская бора, достигающая ураганной силы. Морозы до –40 °С. Ср. темп-ры марта (самый холодный месяц) от –15 °С на зап. берегу до –20 °С на восточном; ср. темп-ры августа от 2 °С на севере до 6 °С на юге.

Западное побережье Северного острова архипелага Новая Земля. Фото А. И. Нагаева

Ок. 65% пл. Северного о. занимают покровные ледники, образующие самый большой в России ледниковый щит (длиной 413 км, шириной 95 км, мощностью до 300 м), поверхность которого поднимается до 1100 м над уровнем моря. Глубоко (до 300 м) в ледниковый покров врезается долина Иностранцева (ширина ок. 10 км), являющаяся продолжением одноим. залива Баренцева м.; по ней стекает одноим. ледник. Долина Иностранцева отделяет от осн. ледникового покрова Сев. ледниковый купол. Местами ледники спускаются во фьорды или обрываются в открытое море, образуя ледяные барьеры и уступы (выс. до 25 м) и давая начало многочисл.

Ледник Астрономический. Фото А. И. Нагаева

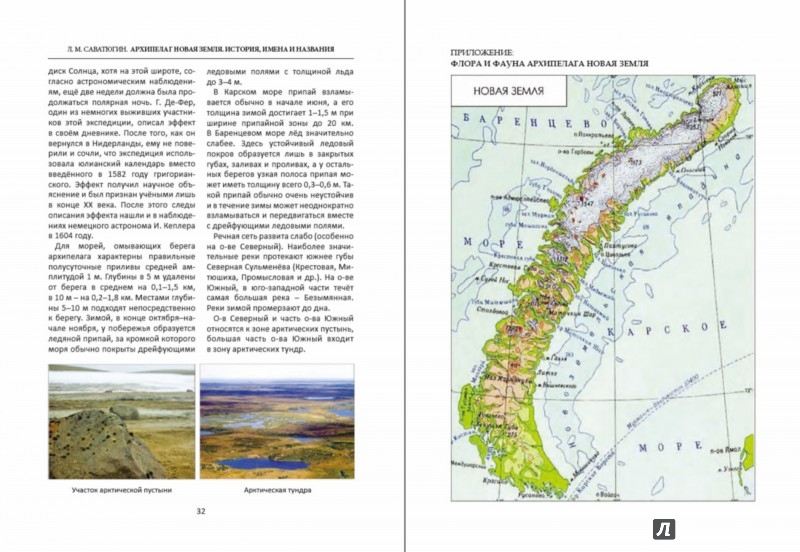

Северный о. и часть Южного о. находятся в природной зоне арктич. пустынь. Б. ч. Южного о. входит в зону арктич. тундры, представленной на заболоченных низменностях ландшафтами моховой пятнистой тундры, а на возвышенностях – мохово-лишайниковой тундры с разомкнутым растит. покровом; встречаются карликовая ива и берёза. В горах – накипные лишайники и редкие мхи. На обоих островах произрастают цветковые растения: щучка северная, камнеломки, крупки, полярный мак и др.

По мнению учёных, русские достигли Н. З. в кон. 11 – нач. 12 вв. Ок. 1760 олонецкий промышленник Савва Лошкин совершил плавание вокруг архипелага. До 19 в. Н. З. была необитаема. Первые населённые пункты возникли во 2-й пол. 19 в. (Малые Камракулы) и в нач. 20 в. (Ольгинский посёлок на берегу губы Крестовая).

Новая Земля-фото острова, получение визы, отели и цены, краткое описание

Главная » Острова

Острова

Автор Тихая Гавань На чтение 4 мин Просмотров 71. 1к. Обновлено

1к. Обновлено

Содержание

- Географическое положение

- Климат

- Население

- Природа

- Фото

Географическое положение

Новая Земля — архипелаг в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями; входит в Архангельскую область России в ранге муниципального образования «Новая Земля».

Архипелаг состоит из двух больших островов — Северного и Южного, разделённых узким проливом (2—3 км) Маточкин Шар и множеством относительно малых островов, крупнейший из которых — Междушарский. Северо-восточная оконечность Северного острова — мыс Флиссингский — является самой восточной точкой Европы.

Тянется с юго-запада на северо-восток на 925 км. Самая северная точка Новой Земли — восточный остров Больших Оранских островов, самая южная — острова Пынины Петуховского архипелага, западная — безымянный мыс на полуострове Гусиная Земля острова Южный, восточная — мыс Флиссингский острова Северный.

Площадь всех островов более 83 тыс. км²; ширина Северного острова до 123 км, Южного — до 143 км.

На юге проливом Карские Ворота (ширина 50 км) отделяется от острова Вайгач.

Около половины площади Северного острова занимают ледники. На территории около 20 000 км² — сплошной ледяной покров, простирающийся почти на 400 км в длину и до 70—75 км в ширину. Мощность льда свыше 300 м. В ряде мест лёд спускается в фьорды или обрывается в открытое море, образуя ледяные барьеры и давая начало айсбергам. Общая площадь оледенения Новой Земли 29 767 км², из них около 92 % покровное оледенение и 7,9 % горные ледники. На Южном острове — участки арктической тундры.

Климат

Климат арктический, суровый. Зима продолжительная и холодная, с сильными ветрами (скорость катабатических (стоковых) ветров достигает 40—50 м/с) и метелями, в связи с чем Новую Землю в литературе иногда принято называть «Страной ветров». Морозы достигают −40 °C. Средняя температура самого тёплого месяца — августа — от 2,5 °C на севере до 6,5 °C на юге. Зимой разница достигает 4,6°. Разница в температурных условиях между побережьями Баренцева и Карского морей превышает 5°. Такая температурная асимметрия обусловлена разницей в ледовом режиме указанных морей. На самом архипелаге множество малых озёр, под лучами солнца температура воды в южных районах может достигать 18 °C.

Зимой разница достигает 4,6°. Разница в температурных условиях между побережьями Баренцева и Карского морей превышает 5°. Такая температурная асимметрия обусловлена разницей в ледовом режиме указанных морей. На самом архипелаге множество малых озёр, под лучами солнца температура воды в южных районах может достигать 18 °C.

Население

В административном плане архипелаг является отдельным муниципальным образованием Архангельской области. Имеет статус ЗАТО (закрытого административно-территориального образования). Для въезда на Новую Землю нужен особый пропуск. До начала 90-х гг. само существование населённых пунктов на Новой Земле было государственной тайной. Почтовым адресом посёлка Белушья Губа был «Архангельск-55», посёлка Рогачево и «точек», расположенных на Южном острове и юге Северного острова — «Архангельск-56», «точек», расположенных на севере Северного острова и Земле Франца-Иосифа — «Красноярский край, остров Диксон-2» (сообщение с ними через Диксон и поддерживалось). В административном центре — посёлке городского типа Белушья Губа, расположенном на Южном острове — проживает 2149 человек (2013). Второй населённый пункт на Новой Земле, существующий в настоящее время, — посёлок Рогачёво (457 чел.), в 12 км от Белушьей Губы. Здесь находится военный аэродром — Амдерма-2. В 350 км к северу на южном берегу пролива Маточкин Шар — посёлок Северный (без постоянного населения), база подземных испытаний, горных и строительно-монтажных работ. На Северном острове в настоящее время населённых пунктов нет.

В административном центре — посёлке городского типа Белушья Губа, расположенном на Южном острове — проживает 2149 человек (2013). Второй населённый пункт на Новой Земле, существующий в настоящее время, — посёлок Рогачёво (457 чел.), в 12 км от Белушьей Губы. Здесь находится военный аэродром — Амдерма-2. В 350 км к северу на южном берегу пролива Маточкин Шар — посёлок Северный (без постоянного населения), база подземных испытаний, горных и строительно-монтажных работ. На Северном острове в настоящее время населённых пунктов нет.

Коренное население — ненцы было полностью выселено с островов в 1950-х годах, когда был создан военный полигон. Население посёлков главным образом составляют военные и строители.

Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2010, население Новой Земли составляет 2429 человек и сосредоточено только в двух населенных пунктах — Белушья Губа и Рогачёво.

Природа

Экосистемы Новой Земли принято относить к биомам арктических пустынь (Северный остров) и арктической тундры.

Главная роль в формировании фитоценозов принадлежит мхам и лишайникам. Последние представлены видами кладоний, высота которых не превышает 3-4 см.

Значительную роль играют также арктические травянистые однолетники. Характерными для скудной флоры островов растениями являются стелющиеся виды, такие как ива ползучая (Salix polaris), камнеломка супротивнолистная (Saxifraga oppositifolia), горный лишайник и другие. Растительность в южной части составляет в большинстве карликовые берёзы, мох и низкая трава, в районах вблизи рек, озёр и заливов растёт множество грибов: грузди, опята и др.

Самое большое озеро — Гусиное. В нём водится пресноводная рыба, в частности арктический голец. Из животных распространены песцы, лемминги, белые куропатки, а также северный олень. Белые медведи приходят в южные районы с наступлением холодов, являясь угрозой местным жителям. Из морских животных встречаются гренландский тюлень, нерпа, морской заяц, моржи, киты.

На островах архипелага можно обнаружить крупнейшие в российском районе Арктики птичьи базары. Здесь селятся кайры, тупики, чайки.

Здесь селятся кайры, тупики, чайки.

Фото

Новая Земля — Острова мира

Карта островов архипелага Новая Земля.

Новая Земля – островной архипелаг, расположенный практически на стыке Баренцева, Карского и Печорского морей Северного Ледовитого океана, отдаленный на север от острова Вайгач проливом Карские Ворота примерно на 50 километров. Принято считать, что острова архипелага получили свое общее название «Новая Земля» от новгородских купцов и землепроходцев, которые считали увиденные ими за проливом земли новыми.

Архипелаг Новая Земля состоит из двух наибольших по площади островов Южный и Северный, разделенных узким проливом Маточкин Шар, а так же множества мелких островков и скал, расположенных поблизости. Среди других меньших по площади островов и островных групп выделяют острова Междушарский (третий по площади в составе архипелага), Большие Оранские, Петуховские, Пынины, Пастухова и Горбовы острова.

Общая площадь островов архипелага превышает 83 тысячи квадратных километров.

Архипелаг Новая Земля территориально принадлежит Российской Федерации и входит административно в Архангельскую область в статусе территориального муниципального образования.

Вид на остров Северный с борта самолета.

История.

В древности острова Новой Земли населялись представителями неизвестных племен, которые относят к Усть-Полуйской культуре. Причины, приведшие к закату этого племени, не известны. Ученные приводят доводы в пользу того, что климат на Новой Земле за последние 1000-1200 лет стал намного суровее, чем был ранее.

Считается, что опустевший и обезлюдивший к 10 веку архипелаг Новая Земля открыли в период XII—XIII веков новгородские купцы и землепроходцы, которые, дойдя до полуострова Югорский, видели вдалеке за островом Вайгач новые земли. Это название впоследствии и закрепилось за островами архипелага.

Летом 1553 года англичанин Хью Уиллоби, возглавлявший экспедицию, направленную для открытия северных путей в Индию, первым среди европейцев увидел острова архипелага.

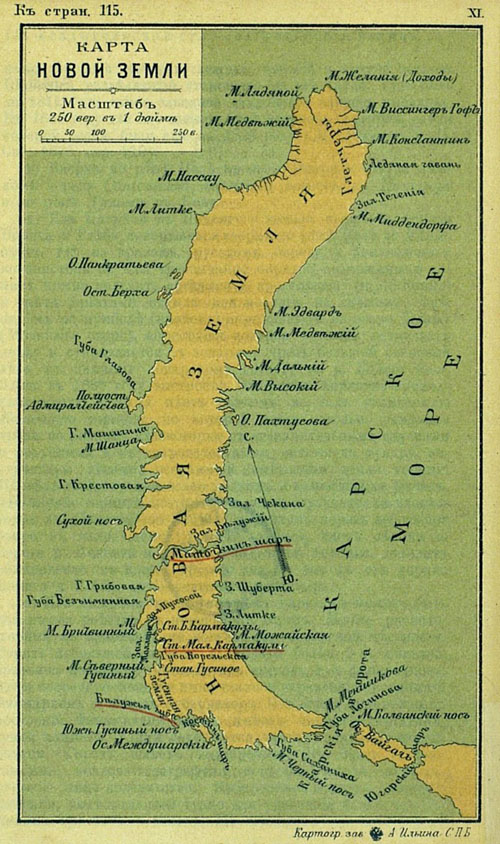

По записям Хью Уиллоби голландский географ и картограф Герард Меркатор в 1595 году издал карту, на которой Новая Земля была нанесена, как полуостров.

Голландская экспедиция Виллема Баренца в 1596 году обогнула архипелаг Новая Земля с севера, а так же перезимовала в Ледяной гавани Северного острова.

Француз Пьер-Мартен де ля Мартиньер в 1653 году с датскими купцами посетил Новую Землю и обнаружил на побережье Южного острова местных жителей племени самоедов, которые прибыли на остров в поисках пушного зверя.

Мыс Желания (остров Северный).

Русский царь Петр I имел в планах возвести на Новой Земле форт с целью обозначения российского присутствия в этих землях.

В период 1768—1769 годов на Новой Земле побывал первый русский исследователь и путешественник Федор Розмыслов.

В 19 веке Россия официально объявила о территориальных претензиях на острова архипелага Новая Земля и начала их принудительно заселять ненцами и поморами.

В 1910 году на острове Северный был заложен поселок Ольгинский, ставший в тот период самым северным населенным пунктом в Российской империи.

17 сентября 1954 года на островах Новая Земля был создан советский ядерный полигон. Его центр находился в Белушьей Губе, а в себя он включал еще три площадки в разных местах архипелага.

В 1961 году на полигоне «Новая Земля» был произведен самый мощный за всю историю человечества взрыв 58-мегатонной водородной бомбы.

В настоящее время атомный полигон на архипелаге Новая Земля является единственным на территории России действующим ядерным полигоном.

Вид на гору Крузенштерна.

Происхождение и география острова.

Архипелаг Новая Земля достаточно внушителен по площади, поэтому его географические координаты принято определять по примерному географическому центру: 74°00′ с. ш. 56°00′ в. д.

Острова архипелага тянутся широкой дугой шириной 120-140 километров с юго-запада на северо-восток примерно на 925 километров. Самой северной точкой архипелага Новоая Земля является Восточный остров в составе Больших Оранских островов, самой южной — острова Пынины в составе Петуховского архипелага, самой западной — мыс Безымяный полуострова Гусиная Земля на острове Южный, а самой восточной — мыс Флиссингский на острове Северный, который и является самой восточной точкой Европы.

Линия побережья островов архипелага Новая Земля довольно извилистая и образует много заливов и фьордов, которые глубоко вдаются в сушу. Наибольшими считаются заливы на западном побережье – губа Митюшиха, губа Крестовая, губа Машигина, губа Глазова, Борзова, Иностранцева, Русская Гавань и Норденшельда, на восточном – Русанова, Ога, Медвежий, Незнаемый и Шуберта.

Рельеф островов архипелага гористый, а берега скалистые и большей частью неприступные. К центральной части островов высота гор увеличивается. Наивысшей точкой архипелага является безымянная гора на острове Северный в 15 километрах на юг от залива Норденшельда (иногда ее называют горой Крузенштерна), высотой 1547 метров над уровнем моря. Большая часть острова Северный покрыта ледниками, которые, спускаясь к побережью с гор, могут даже образовывать небольшие айсберги.

На островах Южный и Северный в горный районах берут свое начало множество небольших речушек, впадающих в Карское и Баренцево море. Среди озер стоит отметить озера Гольцовое, расположенное в южной части острова Северный, и Гусиное, расположенное на западе острова Южный.

По своему происхождению острова архипелага относят к материковым островам. Вероятнее всего, они образовались при движении континентов в период, отдаленный от нас на 26 миллионов лет, и являются ровесниками Уральских гор, продолжением системы которых и являются. Есть гипотеза о том, что острова (по крайней мере остров Южный) примерно до средины 16 века был полуостровом (первоначально на картах того времени его так и обозначали), а потом, при проседании морского дна в проливе Карские Ворота, стал островом. Противники этой теории утверждают, что острова являются частью мощной древней геологической платформы, и вероятность подобных катаклизмов в этом районе ничтожно мала.

Геологическая структура островов архипелага Новая Земля состоит преимущественно из базальтов и гранитов. Из полезных ископаемых здесь имеются большие залежи марганцевых и железных руд, кроме них имеются небольшие месторождения олова, серебра и свинца, а так же редкоземельных металлов.

Озеро Гусиное (остров Южный).

Климат.

Климат на островах Новая Земля суровый, его стоит классифицировать по типу, как арктический. Зима здесь продолжительная по времени и достаточно холодная, с сильными порывистыми ветрами, скорость которых порой превышает 40—50 метров в секунду. Зимой так же часты метели и снегопады. Морозы в этот период могут достигать −40 °C. В летний период температура воздуха выше +7 градусов никогда не поднимается.

Вид на поселок Белушья Губа с борта самолета.

Население.

После создания на Новой Земле советского ядерного полигона, коренное население, осевшее здесь еще со времен Российской империи, было вывезено на континент. В опустевших поселках обосновались военные и технический персонал, который обеспечивал жизнедеятельность объектов полигона. В настоящее время на острове Южный функционируют только два поселения – Белушья Губа и Рогачево, на острове Северный и других островах архипелага постоянного населения нет.

Общая численность населения архипелага в настоящее время не превышает двух с половиной тысяч человек. Это в основном метеорологи, военные и технический персонал военных объектов.

Административно Новая Земля в качестве закрытого территориального муниципального образования отнесена под управление Архангельской области российской Федерации.

Жилые постройки поселка Белушья Губа.

Флора и фауна.

Экосистема островов Новой Земли отнесена к биомам, присущим арктическим пустыням (северная часть острова Северный) и арктическим тундрам (остров Южный).

В этих условиях на островах из растений хорошо выживают лишь мхи и лишайники. Кроме них, особенно в южных районах архипелага, произрастают так же и арктические травянистые однолетние травы, большинство из которых отнесено к стелющимся видам. Среди них натуралисты в этих местах выделяют иву ползучую (Salix polaris), камнеломку супротивнолистную (Saxifraga oppositifolia), а так же горный лишайник. На острове Южный так же встречаются довольно частое карликовые березы, и низкие травы. В долинах рек и приозерье встречаются грибы, среди которых своим количеством выделяются опята и грузди.

На острове Южный так же встречаются довольно частое карликовые березы, и низкие травы. В долинах рек и приозерье встречаются грибы, среди которых своим количеством выделяются опята и грузди.

В озерах и реках островов водится рыба, среди которой преобладает в подавляющем большинстве арктический голец.

Животный мир островов представлен такими млекопитающими, как песец, лемминг и северный олень. В зимний период на южном побережье острова Южный всегда много белых медведей. Из морских млекопитающих на побережье островов устраивают свои лежбища гренландские тюлени, нерпы, морские зайцы и моржи. В прибрежные воды и даже во внутренние заливы островов заходят киты.

Птичий мир на островах представлен кайрами, тупиками и чайками, которые формируют здесь едва ли не самые большие на территории России птичьи базары. К неморским птицам, гнездящимся на островах, стоит отнести белую куропатку.

Типичный ландшафт островов Новая Земля.

Туризм.

Острова архипелага Новая Земля продолжают оставаться закрытыми для посещения их большим количеством желающих. Наличие законсервированного здесь ядерного полигона и других военных объектов российской армии делают туризм в эти места практически невозможным. Посещение островов архипелага осуществляется исключительно по специальным разрешениям российских властей со строжайшим соблюдением секретности. Въезд ученых и натуралистов на острова так же в данный момент остается практически невозможным, что вызывает массу нареканий по этому поводу у мировой общественности. Природоохранные организации всерьез обеспокоены экологической ситуацией на островах архипелага, которая значительно осложнилась в период ядерных испытаний. По этому поводу ЮНЕСКО пыталась создать специальную комиссию по проблемам экологии на Новой Земле, но решение было категорически заблокировано российской стороной.

Наличие законсервированного здесь ядерного полигона и других военных объектов российской армии делают туризм в эти места практически невозможным. Посещение островов архипелага осуществляется исключительно по специальным разрешениям российских властей со строжайшим соблюдением секретности. Въезд ученых и натуралистов на острова так же в данный момент остается практически невозможным, что вызывает массу нареканий по этому поводу у мировой общественности. Природоохранные организации всерьез обеспокоены экологической ситуацией на островах архипелага, которая значительно осложнилась в период ядерных испытаний. По этому поводу ЮНЕСКО пыталась создать специальную комиссию по проблемам экологии на Новой Земле, но решение было категорически заблокировано российской стороной.

Южное побережье острова Южный.

Метки: арктический голец, Архангельская область, архипелаг, Баренцево море, Большие Оранские острова, Виллем Баренц, водородная бомба, Герард Меркатор, гора Крузенштерна, Горбовы острова, губа Глазова, губа Крестовая, губа Машигина, губа Митюшиха, залив Борзова, залив Иностранцева, залив Медвежий, залив Незнаемый, залив Норденшельда, залив Ога, залив Русанова, залив Русская Гавань, залив Шуберта, Индия, Карское море, Ледяная Гавань, мыс Безымяный, мыс Желания, население, озеро Гольцовое, озеро Гусиное, остров Вайгач, остров Междушарский, остров Северный, остров Южный, острова Новая Земля, острова Пастухова, Петуховские острова, Печорское море, площадь, полуостров Гусиная Земля, поселок, пролив Карские Ворота, пролив Маточкин Шар, Пынины острова, Пьер-Мартен де ля Мартиньер, Рогачево, Российская Федерация, Россия, Северный Ледовитый Океан, Усть-Полуйская культура, Федор Розмыслов, Хью Уиллоби, ядерный полигон

Северный (остров, Новая Земля) | это.

.. Что такое Северный (остров, Новая Земля)?

.. Что такое Северный (остров, Новая Земля)?У этого термина существуют и другие значения, см. Северный.

Се́верный о́стров — северный остров архипелага Новая Земля.

Содержание

|

География

Остров расположен между 73-77 градусами северной широты, и отделен от Южного острова узким проливом Маточкин Шар (2—3 км). Административно входит в Архангельскую область России. Площадь острова 48 904 км². Это второй по величине остров России после Сахалина и четвёртый остров Европы (Это больше, чем площадь многих европейских стран, таких как Словакия, Эстония, Дания, Нидерланды и Швейцария). С запада омывается Баренцевым морем, с востока — Карским.

Это остров самый отдалённый из архипелага от Уральских гор. Он имеет ширину 132 км, высоту 1547 метров. Около половины площади острова занимают ледники. Крупнейший ледник имеет площадь около 19800 км². Таким образом он является крупнейшим ледяным куполом на планете после больших ледниковых щитов Антарктиды и Гренландии и, безусловно, крупнейшим в Европе и России. Есть также сотни более мелких ледников площадью более 3900 км². Ледники достигают толщины в 400 метров, они во многих местах сползают в море, где от них в летнее время откалывается довольно многих айсбергов.

Таким образом он является крупнейшим ледяным куполом на планете после больших ледниковых щитов Антарктиды и Гренландии и, безусловно, крупнейшим в Европе и России. Есть также сотни более мелких ледников площадью более 3900 км². Ледники достигают толщины в 400 метров, они во многих местах сползают в море, где от них в летнее время откалывается довольно многих айсбергов.

На острове очень неровная береговая линия с множеством бухт, заливов, полуостровов и мысов. Кроме того, есть несколько островов небольшой площади, таких как острова Цивольки, Пахтусова, Врангеля, Промысловый, Двойной, Глумянной, Бол. Луда, Горн, Домашний, Рогинского, Митюшев, Гагачий, Камень, Зелёный, Норске, Гемскерк, Панкратьева, Горбатый, Берха, Вильяма, Оранские острова, острова Гольфстрии, острова Баренца. Горбатый, Берха и Вильяма.

Мыс Сухой Нос, расположенный в южной оконечности острова, был использован для испытаний ядерного оружия (1958—1961).

На острове расположена Российская военная база и военный порт.

Существует автоматизированная метеорологическая станция на мысе Желания, являющемся самым северный мысом острова, до 1994 года станция была засекречена, так как данные станции играли существенную роль в Холодной войне. Это важный географический ориентир, который традиционно используется для разделения Карского и Баренцева морей (76.703681, 69.06805676°42′13.25″ с. ш. 69°04′05″ в. д. / 76.703681° с. ш. 69.068056° в. д. (G) (O)).

Самой восточной точкой острова является мыс Флиссингского.

На острове было несколько небольших населенных пунктов (Архангельское, Фодькино, Крестовая губа, Лагерный и Выходной), в настоящее время все они покинуты. В районе пролива существовала полярная станция Маточкин Шар.

Одно из крупнейших озёр острова — Гольцовое, находится на юге острова.

История

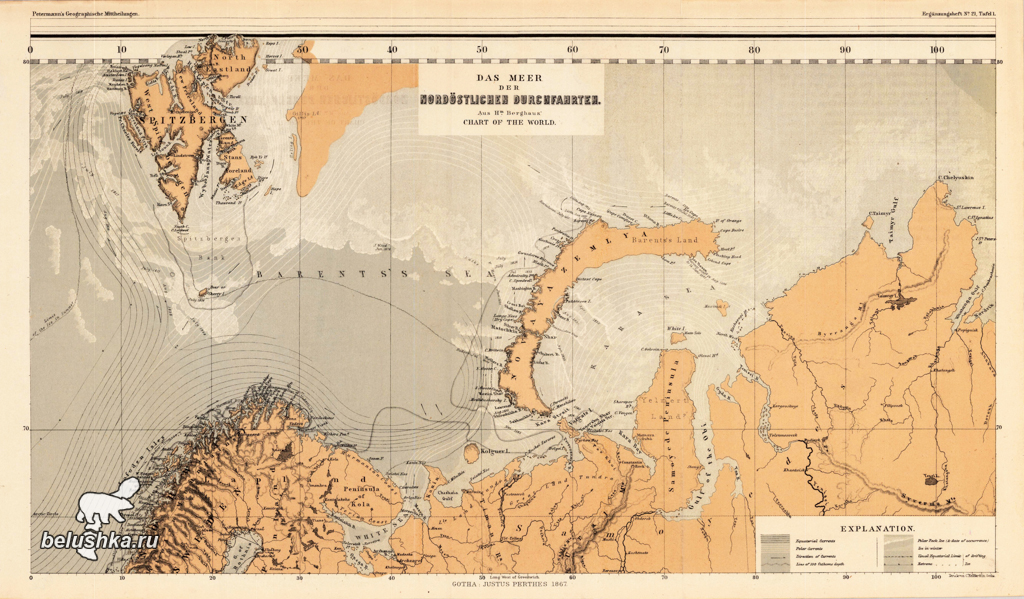

Голландская карта Новой Земли

Изначально эту землю населяло неизвестное племя, возможно принадлежавшее к археологической культуре Комса или Фосна.

Вплоть до XIX века весь архипелаг была необитаемым, возле которого ловили рыбу и охотились норвежцы и поморы. Ни те, ни другие поселиться и жить на островах не могли, и Новая Земля оставалась только перевалочным пунктом. Время от времени возникали мелкие дипломатические конфликты, в которых Российская империя неизменно заявляла, что «Архипелаг Новая Земля является во всей целостности российской территорией».

Поскольку жить на архипелаге те, кто претендовал на него, не могли, на Новую Землю перевезли несколько ненецких семей. Более активное заселение островов началось с 1869 года. В 1910 году на Северном острове был организован Ольгинский посёлок в губе Крестовой, ставший на тот момент самым северным (74°08′ с.ш.) населённым пунктом Российской империи[1].

Первое документально потверждённое плавание вокруг острова совешил Владимир Александрович Русанов на корабле «Дмитрий Солунский» в 1910, он же впервые пешком пересёк остров. Его именем названа бухта и полуостров на архипелаге.

Ненцы и другие жители острова были переселены из-за начала ядерных испытаний в 1957-ом году на материк, однако первый взрыв на архипелаге был произведён до этого.

На острове в 1961 году была взорвана мощнейшая в истории человечества водородная бомба — 58-мегатонная Царь-бомба на площадке Д-II «Сухой Нос». Ударная волна, возникшая в результате взрыва, три раза обогнула земной шар, а на острове Диксон (800 километров) взрывной волной выбило окна в домах.

До начала 90-х существование каких-либо населённых пунктов на архипелаге было засекречено.

Реки острова

От крайней северной точке по часовой стрелке:

- Комсомольцев

- Гришина Шара

- Овражная

- Андромеды

- Ущелье

- Глубокая

- Неблюйная

- Быстрая

- Каньонная

- Спокойная

- Широкая

- Быстрая

- Глубокая

- Широкая

- Лабыгина

- Байдарка

- Миллера (бассейн залива Чекина)

- Миллера (бассейн залива Семёнова)

- Носилова

- Кабанова

- Ночуев

- Азимут

- Халькопиритовый

- Шалоник

- Епишкина (оз. Дальнее)

- Подгорный

- Мутная (←Чёрная)

- Подгорный 2-й (оз. Ледяное)

- Подгорный 1-й

- Песцовая

- Митюшиха (оз. Марьенкова)

- Гольцовая

- Промысловая

- Мелкая

- Широкий

- Седовка

- Южная Крестовая

- Крестовая

- Северная Крестовая

- Зелёная

- Дружная

- Ледниковая

- Великая

- Колючий

- Выходная

- Настоящая

- Большая

- Снежная

Примечания

- ↑ И.

В. Сосновский. Всеподданнейший отчёт о состоянии Архангельской губернии за 1909 год. Архангельск, 1911.

В. Сосновский. Всеподданнейший отчёт о состоянии Архангельской губернии за 1909 год. Архангельск, 1911.

Хроники затерянных земель: Новая Земля

Хроники затерянных земель: Новая Земля

Виртуальная выставка

«Хроники затерянных земель: Новая Земля»

На Севере крайнем седые лежат острова.

Лишь птицы весной на гнездовья летают сюда,

Лишь дикий олень да могучий полярный медведь

Порой забредут в этот край на людей посмотреть.

(«Песня новоземельцев» В.В. Шевченко)

Но́вая Земля́ — архипелаг в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями, входит в Архангельскую область России в ранге муниципального образования «Новая Земля».

Архипелаг состоит из Северного и Южного островов, разделённых проливом Маточкин Шар, а также множеством относительно малых островов.

Архипелаг тянется с юго-запада на северо-восток на 925 км. Самая северная точка Новой Земли — восточный остров Больших Оранских островов, самая южная — острова Пынины Петуховского архипелага, западная — безымянный мыс на полуострове Гусиная Земля острова Южный, восточная — мыс Флиссингский острова Северный. Площадь всех островов более 83 тыс. км²; ширина Северного острова до 123 км, Южного — до 143 км.

Площадь всех островов более 83 тыс. км²; ширина Северного острова до 123 км, Южного — до 143 км.

Климат арктический, суровый. Зима продолжительная и холодная, с сильными ветрами (из-за чего называют «Страной ветров»).

Около половины площади Северного острова занимают ледники. На территории около 20 000 км² — сплошной ледяной покров, на Южном острове — участки арктической тундры.

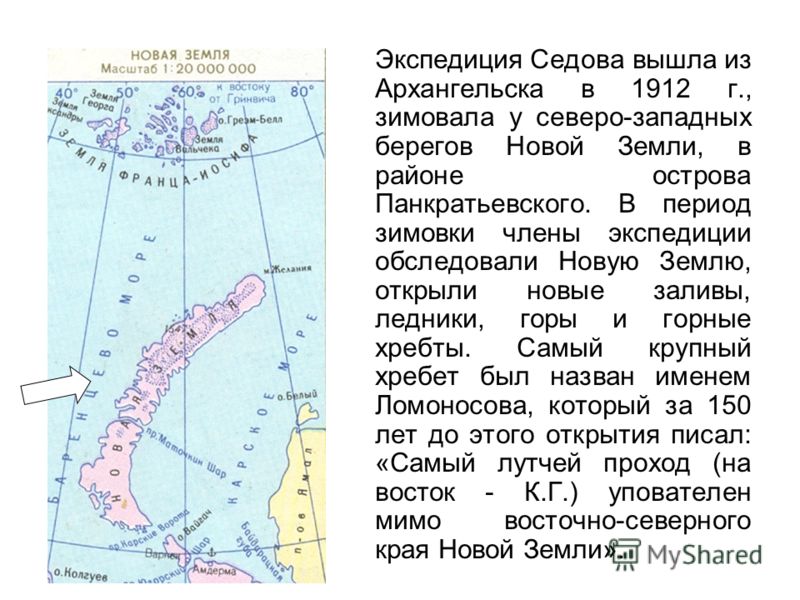

Предположительно Новую Землю открыли в XII–XIII веках новгородские купцы, однако убедительных историко-документальных подтверждений тому не имеется. Не удалось доказать первенство в открытии архипелага и древними скандинавами.

Из западных европейцев первым архипелаг посетил в 1553 году английский мореплаватель Хью Уиллоби, возглавивший по указу короля Эдуарда VI (1547–1553) экспедицию лондонской «Московской компании» для «отыскания Северо-Восточного прохода» и установления отношений с Русским государством.

В 1594 году первая экспедиция голландского путешественника Виллема Баренца обнаружила в губе Строгановой на Новой Земле русское поселение, погибшее от цинги. Участниками экспедиции были обнаружены в нескольких пунктах западного побережья Новой Земли следы пребывания русских. Очевидно, что в XV–XVI веках Новая Земля посещалась русскими промышленниками, ведущими зверобойный промысел.

Участниками экспедиции были обнаружены в нескольких пунктах западного побережья Новой Земли следы пребывания русских. Очевидно, что в XV–XVI веках Новая Земля посещалась русскими промышленниками, ведущими зверобойный промысел.

Первым русским исследователем Новой Земли считается штурман Фёдор Розмыслов. В июле 1768 году экспедиция под его руководством провела исследования пролива Маточкин Шар, составив его подробное физико-географическое, метеорологическое описание.

В 1821–1824 годах лейтенант Ф. П. Литке возглавил четыре экспедиции к архипелагу на военном бриге «Новая Земля». Экспедиции под руководством Литке сделали опись западного берега Новой Земли от пролива Карские ворота до мыса Нассау, а также выполнили ряд метеорологических, геомагнитных и астрономических наблюдений.

В 1832–1833 годах экспедиция П. К. Пахтусова на одномачтовом беспалубном карбасе «Новая Земля» составила первую карту всего восточного побережья Южного острова архипелага.

В 1837 году к берегам Новой Земли направилась из Архангельска экспедиция Императорской Академии наук под руководством академика Карла Бэра. Были обследованы: реки Маточка и Чиракина в проливе, губа Серебрянка, губа Безымянная, устье реки Нехватовой, окрестности пролива Костин Шар. Экспедиция пробыла на островах около полутора месяцев, собрав уникальные естественно — научные коллекции.

Были обследованы: реки Маточка и Чиракина в проливе, губа Серебрянка, губа Безымянная, устье реки Нехватовой, окрестности пролива Костин Шар. Экспедиция пробыла на островах около полутора месяцев, собрав уникальные естественно — научные коллекции.

Вплоть до конца XIX века Новая Земля была фактически необитаемым архипелагом, возле которого ловили рыбу и охотились поморы и норвежцы.

В 1877 году было основано становище Малые Кармакулы, куда по распоряжению администрации переселены 6 ненецких семей.

В 1901 году на Новую Землю прибыл известный полярный художник Александр Борисов, встретивший там и взявший к себе в проводники молодого ненца Тыко Вылка. Заметив талант заинтересовавшегося живописью юного ненца, Борисов обучил его живописи. Когда в 1903 году на Новую Землю был сослан художник и писатель Степан Писахов.

В 1909 году на Новую Землю приезжает полярный исследователь Владимир Русанов, который вместе с Тыко Вылка и Г. И. Поспеловым обследовал весь архипелаг и составил его точное картографическое описание.

В 1910 году на Северном острове был организован Ольгинский посёлок в губе Крестовой, ставший на тот момент самым северным (74°08′ с. ш.) населённым пунктом Российской империи.

Перед началом Второй мировой войны на архипелаге насчитывалось 12 постоянных поселений. 18 августа 1942 года была образована Новоземельская военно-морская база в составе Беломорской военной флотилии, закончено строительство аэродрома в Рогачёво, морского аэродрома в бухте Самоед, оборудованы пирсы в бухте Белушья Губа.

С 1988 года по 2014 годы на архипелаге работала Морская арктическая комплексная экспедиция (МАКЭ) Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева под начальством и научным руководством П. В. Боярского.

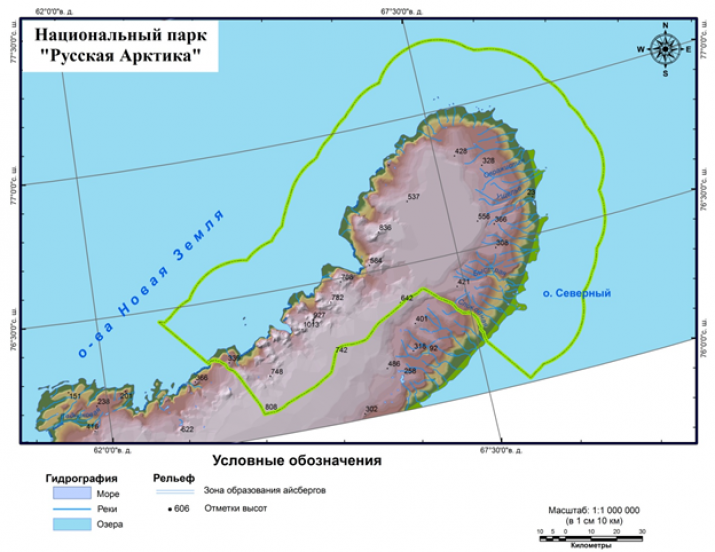

В 2009 году по инициативе географа и полярного исследователя П. В. Боярского на севере архипелага новая Земля был создан национальный парк «Русская Арктика».

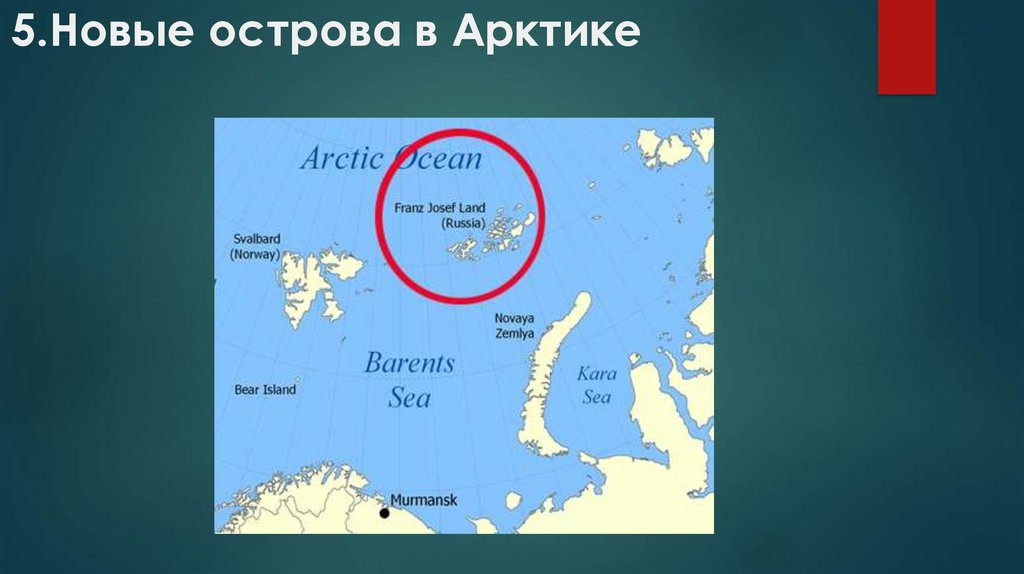

В 2015 году гидрографами Северного флота было зафиксировано образование семи мысов и четырёх проливов, открыто девять островов в российской части Арктики.

|

Новая Земля [Текст] : [монография / В. М. Анохин и др. ; ред.-сост.: П. В. Боярский, Ю. К. Бурлаков] ; Мин. культуры РФ [и др.]. — Москва : «Европейские издания — Paulsen», 2009. — 409 с. : ил. ; 27 см. — (Острова и архипелаги Российской Арктики). — Библиогр. в конце ст. — Имен. указ.: с. 385-391. — Геогр. указ.: с. 393-401. (Шифр 911 /Н725) Имеются экземпляры в отделах: АФ (1) |

|

|

Баренцево море [Текст]: энциклопедия / Рос. акад. наук, Кол. науч. центр, Мурм. мор. биол. ин-т, Рос. акад. наук, Юж. науч. центр; авт.-сост.: И. С. Зонн, А. Г. Костяной; под ред. Г. Г. Матишова. — Москва: Международные отношения, 2011. — 267, [1] с.: ил., портр., рис. — Библиогр.: с. 264-266. — Хронология осн. истор. событий на Баренцевом море: с. 234 — 263. (Шифр 551 /Б248) Аннотация: Издание посвящено одному из российских северных морей — Баренцеву морю, входящему в акваторию Северного Ледовитого океана. Имеются экземпляры в отделах: ИАО (1), ЧЗ (1), АФ (1) |

|

|

Кузнецов, В. Притяжение земли [Текст] / Виктор Кузнецов. — Архангельск : Национальный парк «Русская Арктика», 2013. — 38 с. : цв. ил. ; 21 см. — Библиогр. в конце кн. (Шифр 91 / К891) Аннотация: Арктика-это место, которое всегда привлекало исследователей. Архипелаг Новая Земля — один из наиболее посещаемых и описанных первооткрывателями участников Арктики, где с давних времен поморы вели промысел морского зверя. С конца шестнадцатого века архипелаг стали посещать с различными целями европейцы. Правительство русского государства во второй половине девятнадцатого ека приступило к практическому освоению Новой Земли, где были созданы поселки с постоянно проживающим населением. С созданием в 1954 году центрального полигона для испытаний ядерного оружия гражданское население с архипелага было вывезено на материк, и Новая Земля стала территорией, полностью закрытой для гражданского населения. В 2009 году правительственным решением на северной части Северного острова образован национальный парк — «Русская Арктика». Имеются экземпляры в отделах: АФ (1), ЧЗ (1) |

|

|

Край земли. Из прошлого в будущее [Текст] : [фотоальбом] / М-во природ. ресурсов и экологии Рос. Федерации ; [ред. В. С. Кузнецов]. — Архангельск : Национальный парк «Русская Арктика», 2016. — 96 с. : фот. цв. ; 21 см. (Шифр 504 /К775) Аннотация: Альбом иллюстрирован фотографиями, сделанными в разные годы на территории архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, а также архивными фотографиями, предоставленными участниками полярных экспедиций. Имеются экземпляры в отделах: АФ (1) |

|

|

Оноприенко, В.И. Зов высоких широт. Северные экспедиции Ф. Н. Чернышева [Текст] : [научно-популярная литература] / В. И. Оноприенко. — Москва : Мысль, 1989. — 223 с. : ил., карты, портр. ; 16 см. — (Замечательные географы и путешественники. (Шифр 91 /О590) Аннотация: В книге рассказывается о жизни и путешествиях на Север выдающегося русского геолога и географа академика Ф. Имеются экземпляры в отделах: АФ (1), Ред/кн (1) |

|

|

Спирин, И. Т. Покорение Северного полюса [Текст] / И. Спирин. — Москва ; Ленинград : Географлит, 1950. — 314 с. (Шифр 91 / С722) Имеются экземпляры в отделах: АФ (1) |

|

|

Новая Земля [Текст] = Novaya Zemlya : экспедиция под начальством П. Т. 2: Архангельск — Новая Земля — Земля Франца Иосифа — Новая Земля — Архангельск. — 1993. — 225 с. (Шифр 91 / Н725) Имеются экземпляры в отделах: АФ (1) |

|

|

Новая Земля. Природа. История. Археология. Культура [Текст] : труды морской Арктической комплексной экспедиции (МАКЭ). — Москва : Рос. НИИ культурного и природного наследия, 1998 —. Кн.1 : Природа / под ред. П. В. Боярского. — 280 с. — Библиогр. в конце ст. (Шифр 528 / Н72) Аннотация: Настоящее издание, состоящее из двух книг, продолжает серию трудов 1993-1994 гг. Морской арктической комплексной экспедиции (МАКЭ), посвященных исследованиям на архипелаге Новая Земля. Имеются экземпляры в отделах: АФ (1) |

|

|

Боярский, П. История освоения арктического архипелага Новая Земля [Текст] : монография / П. В. Боярский ; под ред. К. С. Зайкова ; Всерос. обществ. орг. «Рус. геогр. о-во», Сев. (Аркт.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова, Рус. науч.-исслед. ин-т культур. и природ. наследия им. Д.С. Лихачева и др. — Архангельск : САФУ, 2015. — 100 с. : ил., фот. цв. ; 21 см. — Библиогр.: с. 93-96. — Библиогр. в подстроч. примеч. (Шифр 91 / Б869) Аннотация: В книге, подготовленной в комплекте с картой «Новая Земля. Культурное и природное наследие» (масштаб 1:1000000), раскрывается история и современное состояние архипелага. Описан весь путь его исторического развития. Приведены материалы уникальных исследований Морской арктической комплексной экспедиции (МАКЭ) под руководством П.В. Боярского, а также экспедиции «Арктический плавучий университет» Северного (Арктического) федерального университета. Издание предназначено для преподавателей, научных сотрудников, аспирантов, студентов, всех интересующихся историей и современными проблемами Российской Арктики. Имеются экземпляры в отделах: АФ (1) |

|

|

История освоения полярного архипелага Новая Земля [Текст] = History of the settlement of the Novaya Zemlya Archipelago / П. В. Боярский [и др.] ; под общ. ред. П. В. Боярского ; Рос. науч.-исслед. ин-т культур. и природ. наследия им. Д. С. Лихачева, Мор. аркт. комплекс. экспедиция, Центр. полигон Рос. Федерации, Муницип. образование «Новая Земля». — Москва : Институт наследия ; Белушья Губа : Муниц. обр. «Нов. Земля», 2005. — 256 с. : фото. (Шифр 91 /И907) Аннотация: Монография посвящена истории открытия и освоения полярного архипелага Новая Земля с 15 века до наших дней. Впервые публикуются ссылки на архивные материалы, многшие из которых ранее не были включены в круг работ исследователей. |

|

|

Энгельгардт, А. П. Русский Север: путевые записки [Текст] / А. П. Энгельгардт ; [авт. предисл. С. Шабалов ; отв. ред. Аннотация: В 1893-1901 гг. выдающийся государственный деятель и ученый-практик А.П. Энгельгардт был архангельским губернатором. Почетный гражданин Архангельска, он очень много сделал для развития города и всего северного региона. По следам своих многочисленных поездок по губернии он написал книгу путевых записок, в которой изложил свое видение возможностей развития Севера России. Имеются экземпляры в отделах: АФ (1) |

|

|

Пинегин, Н. В. Записки полярника [Текст] / Н. В. Пинегин ; [сост., ред. И. С. Соколов-Микитов]. — Москва : Географгиз, 1952. — 496 с. : ил., карты, портр., рис. ; 22 см. (Шифр 91 / П326) Аннотация: Труд «Записки полярника», в которой автор предполагал объединить все произведения, изображающие ранние и позднейшие путешествия — весь многолетний путь полярного путешественника и писателя, содержит книги «На неведомом Севере», «В ледяных просторах» и «В стране песцов». Имеются экземпляры в отделах: АФ (1) |

|

|

Пинегин, Н. В. Георгий Седов [Текст] / Н. Пинегин ; [предисл. В. Ю. Визе]. — 2-е изд. — Москва ; Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1953. — 349, [1] с. : ил., фот. ; 22 см. (Шифр 91 / П326) Аннотация: Автор — писатель и художник Николай Васильевич Пинегин, участник экспедиции Седова к Северному полюсу. Последние главы о походе Седова к полюсу были написаны автором вчерне. Их обработали и подготовили к печати В. Ю. Визе, один из активных участников седовской экспедиции, и вдова художника E. М. Пинегина. Имеются экземпляры в отделах: КХ (1), АФ (1) |

|

|

Northbound with Barents : Russian-Dutch Integrated Archaeological Research on the Archipelago Novaya Zemlya in 1995 [Text] / J. Экспедиция на гидрографическом судне «Иван Киреев», 15 августа — 18 сентября 1995 года, Архангельск — Новая Земля — Архангельск. Текст парал. англ., рус. Перевод заглавия: На Север с Баренцем : Российско-голландские комплексные археологические исследования на Новой Земле в 1995 году Имеются экземпляры в отделах: АФ (2) |

|

|

TERRA INCOGNITA Арктики [Текст]: сборник / [В. Н. Булатов и др.]; под ред. В. Ф. Толкачева; Помор. междунар. пед. ун-т, Ун-т г. Тромсе. — Архангельск: ПМПУ, 1996. — 301 с.: ил. — В содерж.: Нильсен, Й.П. Новая земля — «ничейная земля»? (Шифр 911 / Т355) Аннотация: Книга рассказывает об истории открытия и освоения Новой Земли — крупнейшего арктического архипелага, который с 50-х годов XX века был исключен из сферы народного хозяйства и мировой науки как бы исчез для всех, став землей неведомой и закрытой — секретным полигоном для испытания советского ядерного и термоядерного оружия, очагом радиационной опасности в Арктике. Имеются экземпляры в отделах: Ред/кн (1), АФ (2), КХ (1), Аб/н (1), ЧЗ (1) |

|

|

Беляев, Д. П. Архипелаги акватории Баренцева моря: история освоения и изучения (вторая половина XIX — первая треть XX вв.): [Текст] / Д. П. Беляев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Мурм. гос. пед. ун-т. — Мурманск: Изд-во МГПУ, 2010. — 163 с.: ил., цв. ил., карты, табл. (Шифр 91/ Б447) Аннотация: Монография посвящена истории изучения и освоения архипелагов Западной Арктики. Автор раскрывает причины возникновения, движущие силы, основные направления и этапы государственной политики России в процессе колонизации архипелагов Новая Земля, Земля Франца-Иосифа и Шпицбергена во второй половине XIX — первой трети XX вв. Имеются экземпляры в отделах: АФ (1) |

|

|

Белов, М. И. По следам полярных экспедиций [Текст] / М. И. Белов. — Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. Аннотация: «… Есть и другая история Арктики — в граните, в каменных гуриях, в надгробиях, в деревянных крестах. По всему Северу — в тундре, на берегах Ледовитого океана, на далеких, покрытых льдом островах стоят немые свидетели самоотверженности и мужества человека. Автор книги о памятниках и памятных местах Арктики и Советского Севера сочетает систематизированное описание десятков дорогих нашей памяти объектов с рассказом о выдающихся полярных исследователях — первопроходцах.» Имеются экземпляры в отделах: АФ (1) |

|

|

История изучения Арктики — от прошлого к будущему [Текст] : труды научной конференции / М-во природ. ресурсов и экологии Рос. Федерации, Федер. служба по гидрометеорологии и мониторингу окруж. среды, Гос. науч. центр Рос. Федерации «Аркт. и Антаркт. науч.-исслед. Аннотация: В сборник включены материалы докладов научной конференции «История изучения и освоения Арктики — от прошлого к будущему» (12-13 сентября 2012 г., Архангельск), проходившей в Северном (Арктическом) федеральном университете имени М.В. Ломоносова. доклады охватывают основные научные направления по проблемам истории изучения и освоения Арктики, а также перспективы дальнейших исследований. Имеются экземпляры в отделах: АФ (1) |

|

|

Исторические материалы исследования памятников истории освоения Арктики. Новая Земля [Текст] / Мин. культ. РСФСР, Акад. наук СССР, Науч.-исслед. ин-т культуры, Ассоц. совет. полярников ; [авт.-сост. В. С. Корякин ; ред. П. В. Боярский]. — Москва : НИИ культуры, 1991. — 58 с. — Библиогр.: с. 27. (Шифр 91 /И 904) Имеются экземпляры в отделах: АФ (2), КХ (1), Ред/кн (1), Аб/н (3) |

|

|

Равна, Э. Через Сибирь с Нансеном [Текст] = Gjennom Sibir med Nansen : [научное издание] / Эйвинд Равна. — [Москва] : Paulsen, 2017. — 304 с. : цв. ил. ; 23 см. — Библиогр.: с. 298-304. (Шифр 91 /Р 139) Аннотация: В 1913 году великий Фритьоф Нансен совершил плавание по Северному морскому пути до устья Енисея, а потом поднялся вверх по этой реке вглубь Сибири, до Красноярска. Спустя сто лет после этого похода российско-норвежская группа отправилась в экспедицию по тому же маршруту, чтобы своими глазами увидеть произошедшие за век изменения. Цитаты из груда Нансена «Через Сибирь» («В страну будущего»), которыми изобилует книга, позволят читателю наглядно сравнить ситуацию в 1913 и 2013 гг. Вместе с автором, Эйвиидом Равной, вы побываете на Новой Земле, скрывающей тайны холодной войны, посетите ненецкий остров Колгуев, легендарный Диксон и индустриальный гигант Норильск, а также узнаете многое об истории Сибири и её настоящем. Участвовавшие в экспедиции эксперты расскажут на страницах книги об изменениях климата и экологической безопасности, а также о проблемах нефтегазовой промышленности на Севере. Имеются экземпляры в отделах: АФ (1) |

|

|

Визе, В. Ю. Моря советской Арктики [Текст] : очерки по истории исследования / В. Ю. Визе. — Москва ; Ленинград : Главсевморпуть, 1948. — 413, [2] с. : ил., рис., портр. ; 28 см. — Библиогр. в конце ст. — Библиогр. в подстроч. примеч. — Указ. геогр. назв.: с. 397-404. — Указ. имен: с. 404-411. — Указ. морск. и воздуш. судов: с. 411-414. (Шифр 91 / В428) Аннотация: Автор этой книги — известный советский полярный исследователь, участник ряда выдающихся арктических экспедиций, член-корреспондент Академии Наук СССР и лауреат Сталинской премии Владимир Юльевич Визе — на протяжении многих лет работает над историей освоения Советской Арктики. Заслуженной известностью у советского читателя пользуется книга Визе В.Ю. «Моря Советской Арктики». Она дает краткий обзор исследований советского сектора Арктики с древнейших времен до наших дней. Имеются экземпляры в отделах: АФ (1) |

|

|

Русская Арктика со времен Петра I [Текст] : путешествия и открытия — В.Беринга, Г. Сарычева, Ф. Врангеля, Ф. Литке, П. Пахтусова и А. Норденшельда / М. А. Лялина. — Москва : Просвещение, 2016. — 303 с. : цв. ил., рис. ; 26 см. (Шифр 91 /Р892) Аннотация: Со времен Петра Великого Российская Империя начала ряд полярных экспедиций, снаряженных с чисто научными задачами. Россия приросла Арктикой и ее народами, а труды выдающихся россиян составили целую эпоху в истории мореплавания. Это и Витус Беринг (1681-17410), первооткрыватель северо-запада Америки, многочисленных островов и двух морей, Камчатского и Бобрового, позже названного его именем. Гавриил Сарычев (1763-1831), исследовавший Восток Сибири и северные моря, первый, кто составил географические карты, служившие лоциями полтора века. Имеются экземпляры в отделах: АФ (1) |

|

|

Сто великих тайн Арктики [Текст] / [авт.-сост. С. Н. Славин]. — Москва : Вече, [2016]. — 415 с. : ил., портр., рис. ; 22 см. — (100 великих). (Шифр 91 / С810) Аннотация: Арктика — один из самых суровых и загадочных регионов планеты. Тем не менее, издавна людей тянуло сюда, словно магнитом. Почему так получалось? Какие тайны скрывало и скрывает белое безмолвие? Почему интерес к Арктике так повысился в наши дни? Какое будущее ждет этот регион? Обо всем этом и рассказывает книга, рассчитанная на самые широкие круги любознательных читателей. Имеются экземпляры в отделах: АФ (2) |

|

|

Булатов, В. Русский Север [Текст] / Владимир Булатов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. — Архангельск : Изд-во Помор. гос. ун-та, 1997 — . — ISBN 5-88086-138-4. Кн. 4 : Свет Полярной звезды (XVIII — XIX вв.). — 2002. — 270, [1] с. : ил. ; 21 см. — Гриф УМО. — Библиогр. в подстроч. примеч. (Шифр 63.3(2Рос-4Арх) / Б907) Аннотация: Четвертая книга авторского цикла «Русский Север» — «Свет полярной звезды» — посвящается наиболее ярким страницам истории освоения и изучения Северного морского пути, арктических морей и островов в XVIII-XIX веках. Особое внимание в книге уделяется судьбам людей, чьими трудами и подвигами совершались географические и научные открытия. Издание предназначено для преподавателей высшей и средней школы, студентов, учащихся и широкого круга читателей. Имеются экземпляры в отделах: Ред/кн(1), КХ(1), ЧЗ(2), ЕО(1), АФ(1), ИКБ(1), ЮЛ(1), Аб/уч(27) |

|

|

Зубов, Н. Отечественные мореплаватели — исследователи морей и океанов [Текст] / Н. Н. Зубов ; [отв. ред. И. П. Магидович]. — Москва : Государственное издательство географической литературы, 1954. — 473, [1] с. : карты, рис. ; 27 см. — Библиогр. в подстроч. примеч. — Указ. геогр. назв.: с. 452-470. — (Шифр 91 /З 915) Имеются экземпляры в отделах: АФ (1), Ред/кн (1) |

|

|

Генкал, С. И. Диатомовые водоросли водоемов Русской Арктики : архипелаг Новая Земля и остров Вайгач: [монография] / С. И. Генкал, Н. В. Вехов ; ред. В. Г. Девяткин ; Рос. акад. наук, Ин-т биологии внутр. вод им. И.Д. Папанина, М-во культуры и массовых коммуникаций Рос. Федерации, Рос. науч.-исслед. ин-т культур. и природ. наследия им. Д.С. Лихачева. — Москва : Наука, 2007. — 62, [2] с. : ил., рис. ; 25 см. — Библиогр.: с. 57-58. — Алф. указ. латин. назв. водорослей: с. 59-63. (Шифр 582/Г343) Аннотация: Монография содержит сведения о диатомовых водорослях слабо изученной в альгологическом отношении Русской Арктики. Имеются экземпляры в отделах: АФ (1) |

|

|

Комплексная научно-образовательная экспедиция «Арктический плавучий университет — 2016» / Федер. гос. автоном. образоват. учреждение высш. проф. образования «Сев. (Аркт.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова», Федер. гос. бюджет. Аннотация: Изложены результаты комплексных исследований по программе экспедиции «Арктический плавучий университет-2016» на НИС «Профессор Молчанов» в акваториях Белого и Баренцева морей. Представлены данные по гидрологии, геологии, этномофауне прибрежных территорий, изучению адаптивности и рисков в Арктическом регионе. Рассмотрены вопросы адаптации человека к арктическим условиям. Проведен мониторинг объектов культурного и природного наследия на архипелагах Новая Земля. Имеются экземпляры в отделах: АФ (1) |

|

|

Арктический туризм в России / [Н. М. Бызова, Ю. Г. Гаврилов, Е. И. Голубева и др. ; отв. ред. Ю. Ф. Лукин ; сост. тур. маршрутов В. С. Бондина, О. А. Гильдеева, М. В. Дубровин и др. Аннотация: Острова архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля в Архангельской области обладают большой аттрактивностью. Уникальные природные ландшафты, пейзажное разнообразие морских льдов, покровные ледники, айсберги, арктические реки, разнообразием флоры и фауны формируют уникальные арктические туристические объекты, что позволяет рассматривать их как факторы, влияющие на формирование туристского потенциала арктических территорий. Большой вклад в выявление, изучение, сохранение и использование культурного и природного наследия Арктики внесла Морская арктическая комплексная экспедиция НИИ культуры (МАКЭ). Существенную роль в развитии арктического туризма играет национальный парк «Русская Арктика». Арктические острова весьма перспективны для организации морских круизов. Требуют решения проблемы логистики стоимости туристского продукта, модернизации инфраструктуры. Имеются экземпляры в отделах: АФ (1) |

|

|

Труды Архангельского центра Русского географического общества : сборник научных статей / Русское географическое общество, Архангельский центр ; [сост.: В. А. Любимов, действит. чл. РГО В. А. Сметанин ; редкол.: В. А. Любимов (отв. ред.) и др.]. — Архангельск, 2016. — Вып. 4. — С. 3-8. — Библиогр. в конце ст. Аннотация: Целью (миссией) образовательной программы Арктического плавучего университета — 2016 является: получение российскими и зарубежными участниками комплекса теоретических и практических знаний об основных принципах, закономерностях и законах пространственно-временной организации, динамики, функционирования морских и наземных природно-техногенных систем и регионального уровней Западного сектора Российской Арктики. (Шифр 91 /Т782) |

|

|

Визе, В. Ю. Моря Российской Арктики : очерки по истории исследования: в 2 т. Т. 1 / [под общ. ред.: П. В. Боярского, Ю. К. Бурлакова]. — [изд. перераб.]. — 2016. — 339 с. : ил., рис., карты, портр. ; 25 см. — Библиогр. в конце глав (Шифр 91/В428) Аннотация: Автор книги — известный арктический исследователь, участник экспедиции Г.Я. Седова 1912-1914 годов к Северному полюсу Владимир Юльевич Визе. Шестьдесят лет его книга является настольной для полярников и всех тех, кто интересуется историей освоения Крайнего Севера. Книга вышла в 1948 году под названием «Моря советской Арктики» и стала настоящей библиографической редкостью. Выпущенная издательством «Паулсен» в 2008 году, она пользуется постоянным спросом и вызывает неизменный интерес читателей. Настоящее переработанное издание предназначено новому поколению исследователей Арктики и Севера. |

|

|

Атлас гидрометеорологических и ледовых условий морей Российской Арктики [Текст] : обобщение фондовых материалов и результаты экспедиционных исследований ООО «Арктический научно-проектный центр шельфовых разработок» в 2012 −2014 гг. Аннотация: В Атласе приведены обобщенные сведения о метеорологических, гидрологических и ледовых условиях в морях российской Арктики, результаты исследований, выполненных ООО «Арктический Научно-Проектный Центр Шельфовых Разработок» в морях Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском в 2012–2014 гг. Атлас подготовлен специалистами Федерального государственного бюджетного учреждения «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» и ООО «Арктический Научно-Проектный Центр Шельфовых Разработок». Издание предназначено для широкого круга специалистов научно-исследовательских институтов, проектно-изыскательских организаций и компаний, занимающихся хозяйственной деятельностью в морях российской Арктики, а также для преподавателей и студентов профильных вузов и других заинтересованных лиц. Имеются экземпляры в отделах: АФ (1) |

|

|

Поморье. Аннотация: Беломорский Север имеет все предпосылки для реализации национальных интересов России в Арктике. Её освоение — это гигантский проект нынешнего столетия, потенциально крупнейшая инвестиционная площадка современного мира. Арктика — наш дом, наше будущее. А основы её будущего закладываются сейчас. Такова стратегическая устремлённость Поморья. Имеются экземпляры в отделах: АФ (1) |

|

|

Изотопный состав снега и льда на ледниках Новой Земли / В. Н. Михайленко [и др.] // Лед и Снег. — 2017. — № 3, Т. 57. — С. 293-306. — (Ледники и ледниковые покровы). — Библиогр.: с. 303-306 Аннотация: Профессиональное академическое периодическое издание в области гляциологии и криологии Земли. |

|

|

Варнек В. А. Топонимы Седова на карте Новой Земли / В. А. Варнек // Российские полярные исследования. — 2016. — № 1 (23). — С. 38-41. — (За полярным кругом). Аннотация: информационно-аналитический сборник «Российские полярные исследования» является продолжением и развитием бюллетеня «Новости МПГ 2007/2008», который выходил в 2007–2010 гг. Большое внимание уделяется практической деятельности по использованию природных ресурсов Арктики, экологическим проблемам, природоохранным мероприятиям, социально-экономическим и историко-археологическим вопросам. В сборнике затрагиваются также актуальные вопросы сотрудничества и совместной международной научно-исследовательской деятельности в полярных регионах. Статьи об исследованиях и работах в полярных регионах имеют преимущественно описательный характер, что делает их доступными для понимания широкому кругу читателей. |

Список электронных ресурсов:

- Антипин, В. М. Птичьи базары на северо-востоке Новой Земли [Электронный ресурс] / В. М. Антипин // Рус. орнитол. журн. — 2016. — № 1329. — Электрон. дан. — Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ptichi-bazary-na-severo-vostoke-novoy-zemli, свободный (дата обращения: 04.06.2018). — Загл. с экрана.

- Бутьев, В.Т. О гнездовании плосконосого плавунчика Phalaropus fulicarius на Северном острове Новой Земли // Рус.

орнитол. журн. — 2016. — № 1367. — С. 4526 — 4527. — Электрон. дан. — Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-gnezdovanii-ploskonosogo-plavunchika-phalaropus-fulicarius-na-severnom-ostrove-novoy-zemli , свободный (дата обращения: 04.06.2018). — Загл. с экрана.

орнитол. журн. — 2016. — № 1367. — С. 4526 — 4527. — Электрон. дан. — Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-gnezdovanii-ploskonosogo-plavunchika-phalaropus-fulicarius-na-severnom-ostrove-novoy-zemli , свободный (дата обращения: 04.06.2018). — Загл. с экрана. - Дубровский, А. Н. Промыслы Новой Земли [Электронный ресурс] / А. Н. Дубровский // Рус. орнитол. журн. — 2009. — № 462. — С. 197 — 199. — Электрон. дан. — Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/promysly-novoy-zemli , свободный (дата обращения: 04.06.2018). — Загл. с экрана.

- Ефимов, В.В. Формирование Новоземельской боры [Электронный ресурс] / В. В. Ефимов, О. И. Комаровская // Морской гидрофизический журнал. — 2017. — № 2 (194). — С. 3 — 11. — Электрон. дан. — Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-novozemelskoy-bory, свободный (дата обращения: 04.06.2018). — Загл. с экрана.

- Калякин, В. Н. О гнездовании малой полярной чайки Larus glaucoides на Новой Земле [Электронный ресурс] / В.

Н. Калякин // Рус. орнитол. журн. — 2017. — № 1447. — С. 2080 — 2083. — Электрон. дан. — Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-gnezdovanii-maloy-polyarnoy-chayki-larus-glaucoides-na-novoy-zemle, свободный (дата обращения: 04.06.2018). — Загл. с экрана.

Н. Калякин // Рус. орнитол. журн. — 2017. — № 1447. — С. 2080 — 2083. — Электрон. дан. — Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-gnezdovanii-maloy-polyarnoy-chayki-larus-glaucoides-na-novoy-zemle, свободный (дата обращения: 04.06.2018). — Загл. с экрана. - Калякин, В. Н. О пискульке Anser erythropus на Новой Земле [Электронный ресурс] / В. Н. Калякин // Рус. орнитол. журн. — 2009. — № 475. – Электрон. дан. — Режим доступа: URL:https://cyberleninka.ru/article/n/o-piskulke-anser-erythropus-na-novoy-zemle , свободный (дата обращения: 04.06.2018). – Загл. с экрана.

- Литолого-геохимическая характеристика рифового массива острова Берха (архипелаг Новая Земля) [Электронный ресурс] / А. Б.Тарасенко, В. П. Матвеев, Д. А. Сляднева, Д. В. Кириллова // Записки Горного института. — 2015. — Т. 212. — С. 62 — 71. — Электрон. дан. — Режим доступа: URL:https://cyberleninka.ru/article/n/litologo-geohimicheskaya-harakteristika-rifovogo-massiva-ostrova-berha-arhipelag-novaya-zemlya (дата обращения: 04.

06.2018), свободный (дата обращения: 04.06.2018). — Загл. с экрана.

06.2018), свободный (дата обращения: 04.06.2018). — Загл. с экрана. - Морозов, В. Н., Геодинамические аспекты радиационной безопасности на архипелаге Новая Земля [Электронный ресурс] / В. Н. Морозов, А. И. Каган, В. Н. Татаринов В. Н // ГИАБ. — 2015. — № 9. — Электрон. дан. — Режим доступа: URL:https://cyberleninka.ru/article/n/geodinamicheskie-aspekty-radiatsionnoy-bezopasnosti-na-arhipelage-novaya-zemlya, свободный (дата обращения: 04.06.2018). — Загл. с экрана.

- Мосеев, Д. С. Анализ видов редкой и охраняемой флоры Петуховского архипелага южной оконечности Новой Земли [Электронный ресурс] / Д.С. Мосеев // Arctic Evironmental Research. — 2014. — № 1. — Электрон. дан. — Режим доступа: URL:https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-vidov-redkoy-i-ohranyaemoy-flory-petuhovskogo-arhipelaga-yuzhnoy-okonechnosti-novoy-zemli , свободный (дата обращения: 04.06.2018). — Загл. с экрана.

- Новая Земля (описание, интересные факты, фотографии, история) [Электронный ресурс] // Севпростор.

— Электрон. дан. — Режим доступа:http://sevprostor.ru/poleznoe-interesnoe/arctic/1037-novaya-zemlya-, свободный (дата обращения: 04.06.2018). — Загл. с экрана.

— Электрон. дан. — Режим доступа:http://sevprostor.ru/poleznoe-interesnoe/arctic/1037-novaya-zemlya-, свободный (дата обращения: 04.06.2018). — Загл. с экрана. - Оценка фонового состояния почвенного покрова аркто-тундровых ландшафтов с учетом предшествующей и текущей хозяйственной деятельности на примере западного побережья Новой Земли [Электронный ресурс] /И.А. Кузнецова, В. В. Кряучюнас, Н. С. Ларионов, Д.Д. Бедрина // Вестник СГУГиТ (Сибирского государственного университета геосистем и технологий). — 2018. — Т.23, № 1. — С. 214 — 229. — Электрон. дан. — Режим доступа: URL:https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-fonovogo-sostoyaniya-pochvennogo-pokrova-arkto-tundrovyh-landshaftov-s-uchetom-predshestvuyuschey-i-tekuschey-hozyaystvennoy , свободный (дата обращения: 04.06.2018). — Загл. с экрана.

- Петрова, Ю. С. «РУССКАЯ АРКТИКА» завершила серию книг по истории освоения архипелагов земля Франца –Иосифа и Новая Земля [Электронный ресурс] / Ю. С, Петрова // АиС.

— 2018. — № 30. – С. 138 – 144. — Электрон. дан. — Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/russkaya-arktika-zavershila-seriyu-knig-po-istorii-osvoeniya-arhipelagov-zemlya-frantsa-iosifa-i-novaya-zemlya , свободный (дата обращения: 04.06.2018). – Загл. с экрана.

— 2018. — № 30. – С. 138 – 144. — Электрон. дан. — Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/russkaya-arktika-zavershila-seriyu-knig-po-istorii-osvoeniya-arhipelagov-zemlya-frantsa-iosifa-i-novaya-zemlya , свободный (дата обращения: 04.06.2018). – Загл. с экрана. - Самоцкая, В. В. Орнитологические наблюдения на мысе Саханина острова Южный (архипелаг Новая Земля) в июле 2016 года [Электронный ресурс] / В. В. Самоцкая, А. В. Бушуев // Рус. орнитол. журн. — 2017. — Т. 26, № 1432. — С. 1537 — 1545. — Электрон. дан. — Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ornitologicheskie-nablyudeniya-na-myse-sahanina-ostrova-yuzhnyy-arhipelag-novaya-zemlya-v-iyule-2016-goda , свободный (дата обращения: 04.06.2018). — Загл. с экрана.

- Ташлыков, С. Л. Деятельность гидрографической службы российского Императорского флота по освоению Арктики [Электронный ресурс] / С. Л. Ташлыков // Вестник МГТУ. — 2014. — № 3. — Электрон. дан. — Режим доступа: URL:https://cyberleninka.

ru/article/n/deyatelnost-gidrograficheskoy-sluzhby-rossiyskogo-imperatorskogo-flota-po-osvoeniyu-arktiki , свободный (дата обращения: 04.06.2018). — Загл. с экрана.

ru/article/n/deyatelnost-gidrograficheskoy-sluzhby-rossiyskogo-imperatorskogo-flota-po-osvoeniyu-arktiki , свободный (дата обращения: 04.06.2018). — Загл. с экрана. - Успенский, С. М. Гнездовья белощёкой казарки Branta leucopsis на Новой Земле [Электронный ресурс] / С. М. Успенский // Рус. орнитол. журн. — 2016. — № 1267. — С. 1111 — 1114. — Электрон. дан. — Режим доступа: URL:https://cyberleninka.ru/article/n/gnezdovya-beloschyokoy-kazarki-branta-leucopsis-na-novoy-zemle , свободный (дата обращения: 04.06.2018). — Загл. с экрана.

- Шабалина, О. В. Документы по истории изучения Новой Земли из персонального фонда М. А. Лавровой Музея-архива ЦГП КНЦ РАН: к 100-летию со дня организации Полярной комиссии Академии наук [Электронный ресурс] / О. В. Шабалина // Труды Кольского научного центра РАН. — 2014. — № 2 (21). — С. 210 — 211. — Электрон. дан. — Режим доступа: URL:https://cyberleninka.ru/article/n/dokumenty-po-istorii-izucheniya-novoy-zemli-iz-personalnogo-fonda-m-a-lavrovoy-muzeya-arhiva-tsgp-knts-ran-k-100-letiyu-so-dnya-organizatsii , свободный (дата обращения: 04.

06.2018). — Загл. с экрана.

06.2018). — Загл. с экрана. - Щеколдин, Р.А. Инъективные песчаные тела в нижнепермских отложениях Новой Земли [Электронный ресурс] / Р.А. Щеколдин // Записки Горного института. — 2013. — Т. 200. — С. 342 — 346. — Электрон. дан. — Режим доступа: URL:https://cyberleninka.ru/article/n/inektivnye-peschanye-tela-v-nizhnepermskih-otlozheniyah-novoy-zemli , свободный (дата обращения: 04.06.2018). — Загл. с экрана.

- Архипелаг Новая Земля [Электронный ресурс]: вебсайт. — Электрон. дан. — Режим доступа:http://www.belushka-info.ru/main.htm , свободный (дата обращения: 04.06.2018). — Загл. с экрана.

- Всё об архипелаге Новая Земля [Электронный ресурс]: вебсайт. — Электрон. дан. — Режим доступа:http://belushka.ru/site/ , свободный (дата обращения: 04.06.2018). — Загл. с экрана.

- Новая Земля [Электронный ресурс] // Команда Кочующие. — Электрон. дан. — Режим доступа:http://komanda-k.ru , -, свободный (дата обращения: 04.06.2018). — Загл. с экрана.

Почему важно, чтобы гора Крузенштерна вновь появилась на карте Новой Земли

Полемика вокруг предложения вернуть имя Крузенштерна высочайшей горе островной Российской Арктики началась со статьи научного руководителя экспедиции «Главный фасад России» Сергея Чуркина на сайте Русского географического общества в ноябре 2021 года. Другой наш автор, ветеран Северной гидрографической экспедиции Алексей Корнис, поставил несколько вопросов и напомнил, что у этой вершины есть официальное название — гора СГЭ. Сама история с пропавшим именем знакового географического объекта обрастает удивительными подробностями. Новые факты, которые приводит Сергей ЧУРКИН в сегодняшней статье, позволяют пролить свет на этот поистине детективный сюжет и ответить на некоторые актуальные вопросы уже не только топографического свойства.

Другой наш автор, ветеран Северной гидрографической экспедиции Алексей Корнис, поставил несколько вопросов и напомнил, что у этой вершины есть официальное название — гора СГЭ. Сама история с пропавшим именем знакового географического объекта обрастает удивительными подробностями. Новые факты, которые приводит Сергей ЧУРКИН в сегодняшней статье, позволяют пролить свет на этот поистине детективный сюжет и ответить на некоторые актуальные вопросы уже не только топографического свойства.

В ноябре 1873 года в Санкт-Петербурге был открыт изготовленный на добровольные средства военных моряков памятник «Первому русскому плавателю вокруг света адмиралу Ивану Фёдоровичу Крузенштерну». И почти полтора столетия всё новые и новые поколения выпускников моего родного Высшего военно-морского училища им. М. В. Фрунзе, а теперь Морского корпуса Петра Великого, разъезжаются отсюда на флоты, унося в сердце прочитанный однажды на памятнике девиз Крузенштерна: «Spe fretus» («С надеждой»). С надеждой на дальние плавания, блестящие открытия, подвиги во славу Отчества.

С надеждой на дальние плавания, блестящие открытия, подвиги во славу Отчества.

Памятник И. Ф. Крузенштерну на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге. Фото: Сергей Чуркин

Сегодня мы продолжим разговор о другом, прижизненном памятнике прославленному адмиралу. Памятнике, который, как, очевидно, надеялся его первооткрыватель Фёдор Петрович Литке, веками будет благодарно напоминать потомкам об имени «сколь славном в учёном свете, столь же драгоценном для всех, знающих ценить достоинства, соединённые с благородством души». Итак, с надеждой на поиски горы Крузенштерна!

Прошло десять месяцев со дня первой публикации. Поставив перед собой цель разобраться в причинах исчезновения с карт имени прославленного флотоводца, нам удалось найти ответы на многие поставленные в прошлом году вопросы. Одновременно появились и новые.

В августе 2022 года на самой высокой точке островной Российской Арктики — исторической горе Крузенштерна — был поднят российский флаг. За это время сформировалась команда единомышленников, чья помощь в исследованиях, а порой и просто поддержка позволили перевести возвращение исторического наименования горы на карту Новой Земли в практическую плоскость. Но обо всём по порядку.

Но обо всём по порядку.

Во-первых, нам удалось установить самое первое упоминание о горе Крузенштерна. Факт открытия новой горы впервые зафиксирован первооткрывателем в статье «Об экспедициях на Новую Землю», опубликованной в 1824 году в «Записках, издаваемых Государственным адмиралтейским департаментом, относящихся к мореплаванию, наукам и словесности». Описывая своё плавание севернее острова Адмиралтейства, Литке отметил: «Берег Новой Земли, в виду находившийся, был довольно единообразен и отличался только немногими ледниками (glaciers), в разлогах образовавшимися; между крутыми, снегом покрытыми горами отличалась одна превысокая, имеющая вид палатки, которая названа была горою Крузенштерна, по имени знаменитого нашего мореходца…» В приложении к статье автор разместил Меркаторскую карту части Северного океана между широт. 670 и 770 N долг. 280 и 380 О от Гренв. с показан. пути брига Новая Земля в 1821, 1822 и 1823 годах (далее — Карта 1824 года). Впервые гора Крузенштерна появилась на ней.

Впервые гора Крузенштерна появилась на ней.

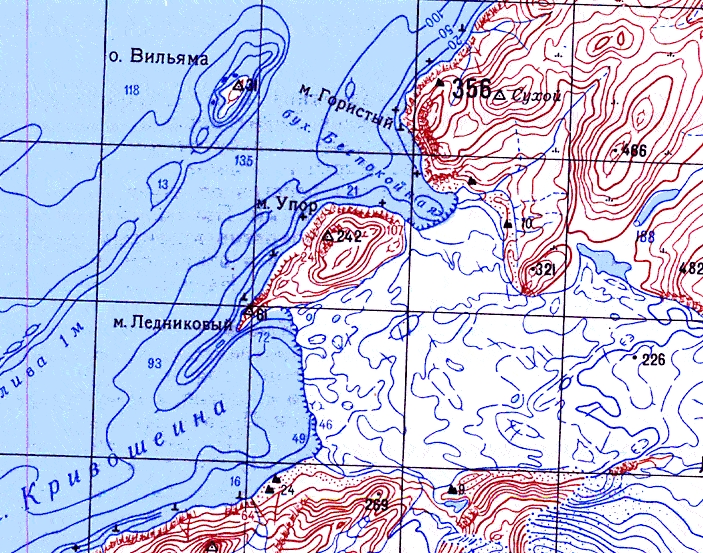

Фрагмент Карты 1824 года

Гора Крузенштерна изображена в районе острова Вильгельма (ныне остров Вильяма), примерно на широте 75°30′. Вне всякого сомнения, содержащаяся на карте информация являлась неокончательной, промежуточной при составлении итоговой карты всех четырёх экспедиций брига «Новая Земля» к берегам северного архипелага. С каждым новым плаванием полученные сведения подвергались повторному анализу, перепроверке, последующие карты содержали более достоверные данные. Чтобы это понять, достаточно сопоставить карту, с которой Литке уходил в плавание в 1821 году, и карту (далее Карта 1828 года), помещённую в итоговой книге-отчёте «Четырёхкратное путешествие в Северный Ледовитый океан, совершённое по повелению императора Александра I, на военном бриге «Новая Земля» в 1821, 1822, 1823 и 1824 годах флота капитан-лейтенантом Фёдором Литке» (далее — Книга).

Однако Карта 1824 года примечательна тем, что она фигурирует в «Каталоге атласов и карт, хранящихся в Депо морских карт и книг Главного гидрографического управления Морского министерства» 1917 года. Отметим этот факт, мы ещё вернёмся к нему.

Отметим этот факт, мы ещё вернёмся к нему.

Карта плавания брига «Новая Земля» в 1821 году. Публикуется впервые

Казалось бы, несомненное противоречие в указании широты горы Крузенштерна в Книге (74°30′) и на Карте 1828 года (примерно 75°10′) позволяет как минимум усомниться в действительном местоположении открытой Литке вершины, а как максимум — в точности проводимых офицерами брига «Новая Земля» измерений. Попробуем развеять эти сомнения.

При внимательном прочтении Книги мы обнаруживаем, что в 1821 году, не дойдя до острова Адмиралтейства, бриг повернул на юг в широте 74°45′. Это подтверждает и карта плавания брига в 1821 году. В 1822 году моряки продвинулись севернее и, обогнув остров Адмиралтейства, наконец увидели гору Крузенштерна. Таким образом, она никоим образом не могла находится на широте 74°30′ (южнее острова Адмиралтейства). Точность же выполненных офицерами брига измерений подтверждает определение широты острова Вильгельма в 75°49′, что практически снайперски соответствует его реальной широте. На вопрос, почему в Книге указана широта 74°30′, когда по логике предшествующего повествования она должна быть больше 75°, напрашивается единственный ответ: опечатка. Так бывает, и карта, размещённая в первом издании Книги, это подтверждает. К сожалению, в издании 1948 года эта карта помещена не была.

На вопрос, почему в Книге указана широта 74°30′, когда по логике предшествующего повествования она должна быть больше 75°, напрашивается единственный ответ: опечатка. Так бывает, и карта, размещённая в первом издании Книги, это подтверждает. К сожалению, в издании 1948 года эта карта помещена не была.

Фрагмент Карты 1828 года. Опубликована только в первом издании книги Ф. П. Литке

Развеять все сомнения мог бы журнал плавания брига «Новая Земля» в 1822 году. Уж там-то точно зафиксированы все координаты пути экспедиции. И если ошибка закралась именно там, то оправдать её другими источниками будет сложно. К сожалению, в российских архивах этого журнала не оказалось, и неопределённость с широтой горы продолжала оставаться неразрешённой.

Однако в апреле 2022 года автору посчастливилось обнаружить на сайте Исторического музея Эстонии в Тарту информацию о том, что все четыре журнала «Новой Земли» за 1821–1824 годы хранятся там. Сотрудники музея бесплатно за неделю отсканировали и переслали нам все журналы.

Содержание уникальных первоисточников, безусловно, заслуживает отдельной публикации. Здесь я лишь приведу данные о широте, определённой астрономически в полдень 10 августа 1822 года. Она составила 75048’46,3» и практически соответствует широте острова Вильгельма, о которой упомянуто выше. Обратным счислением возможно определить широту «высокости горы К.». Нами произведены подобные вычисления, и они подтверждают соответствие записей в журнале и информации с Карты 1828 года.

Страницы из журнала плавания брига «Новая Земля» в 1822 году. Публикуется впервые

Таким образом, получено документальное подтверждение тому, что широта, указанная в Книге, неверна и что в дальнейших рассуждениях о местоположении горы Крузенштерна необходимо руководствоваться Картой 1828 года.

Однако и с местоположением горы на карте, как мы помним, не всё однозначно. Присутствует «блуждание» горы между двумя местами на различных картах XIX века. Мы абсолютно уверены, что объяснение этому кроется в организации работы Адмиралтейского департамента и созданных впоследствии органов управления гидрографической службы.

Несмотря на сложный и растянутый во времени процесс создания морских карт, его логика достаточно проста. За основу берётся какая-нибудь исходная карта, а все последующие при составлении либо корректуре насыщаются результатами проведённых экспедиций. На приведённой ниже карте наглядно показано, как насыщалась материалами первопроходцев карта Новой Земли. А отталкивались картографы от карты, составленной по материалам экспедиций Литке.

Карта Северного Ледовитого океана 1872 года

А теперь самый интересный вопрос. От какой карты? Как было показано выше, мы имеем карты 1824 и 1828 годов. Сравнивая карту 1824 года с Генеральной картой части Северного океана и Карского моря с Новою Землёю 1843 года, мы видим несомненное сходство в изображении береговой черты и местоположении географических объектов (в том числе и горы Крузенштерна). Соответственно, кем-то в Гидрографическом департаменте было принято решение взять за основу при составлении карт Новой Земли карту 1822 года. Это объясняет её наличие в «Каталоге атласов и карт, хранящихся в Депо морских карт и книг Главного гидрографического управления Морского министерства». Последующая карта 1872 года, вне всякого сомнения, имела в качестве основы карту 1843 года, и это объясняет аналогичное положение горы Крузенштерна.

Последующая карта 1872 года, вне всякого сомнения, имела в качестве основы карту 1843 года, и это объясняет аналогичное положение горы Крузенштерна.

Фрагмент карты 1843 года

Наконец ближе к концу XIX века кто-то в Главном гидрографическом управлении вспомнил-таки, что была итоговая карта всех экспедиций Литке к Новой Земле. И при издании карты «Новая Земля с западной частью Карского моря» 1897 года (Адм. №1896, далее — Карта 1897 года) за основу была взята информация именно с Карты 1828 года. О получившейся карте речь далее, а здесь мы лишь сделаем частный вывод. Путём научного поиска или как результат борьбы с неряшливостью (и картография, к сожалению, здесь не исключение), но к концу XIX века карта Новой Земли приобрела вид, который соответствовал записи в её легенде: «Составлено в 1897 году по работам 1821–1896 годов и пополнено всеми новейшими данными». А гора Крузенштерна на ней заняла своё изначальное место.

Фрагмент карты Новой Земли (Адм. №1896) издания 1930 года. Публикуется впервые

Публикуется впервые

Карте 1897 года было суждено сохранять актуальность более 30 лет. Таким образом, наш вывод, сделанный в первой статье о том, что гора Крузенштерна исчезла с карт после революции, был неверен. В таком случае когда она исчезла? Рассмотрим Корректурную карту за 1930 год. Мы видим, карта 1896 зачёркнута, а вместо неё указана карта 1067.

Фрагмент Корректурной карты (Адм. №1064) издания 1930 года. Публикуется впервые

Каталог карт и книг 1930 года уже не содержит карту 1896, место которой заняла карта «Новая Земля. Баренцево и Карское моря», составленная в 1930 году (Адм. №1067). И вот именно с неё исчезает имя Крузенштерна. В чём причина? Возможно, в архивных делах реально докопаться до соответствующего решения. Обиднее всего, если окажется, что никакого решения и не было, а вся соль опять же в человеческом факторе. Кто-то просто упустил из внимания эту гору.

Фрагмент карты Новой Земли (Адм. №1067) издания 1946 года. Именно на этой карте, составленной в 1930 году, впервые «пропала» гора Крузенштерна. Публикуется впервые

Публикуется впервые

Так или иначе, но с 1930 года гора Крузенштерна оказывается безымянной. И продолжалось это до 1958 года. Как гора Крузенштерна стала горой СГЭ, хорошо известно. Я же поделюсь с читателем результатом анализа того самого решения Архангельского исполкома 1958 года. Наши коллеги из Архангельска ещё в декабре прошлого года нашли этот документ в Государственном архиве Архангельской области. В 80 пунктах решения так или иначе изменялись наименования географических объектов Новой Земли.

Выписка из решения Архангельского исполкома, 1958 год

Что-то присваивалось, а что-то и убиралось с карты. 15 географическим объектам присвоены наименования в честь заслуг Северной гидрографической экспедиции, из них двум: бухте Экспедиции и проливу Экспедиций — непосредственно в честь заслуг СГЭ. В честь гидрографов СГЭ — залив Гидрографов, мысы Гидрограф и Промерный. В честь топографических, базисных, геодезических и астрономических работ СГЭ — мыс Топограф, полуостров Базисный, мысы Геодезический и Астроном. Не забыты и имена гидрографических судов СГЭ: залив Мурман, мысы Мигалка и Хронометр, бухты Нивелир и Сирена.

Не забыты и имена гидрографических судов СГЭ: залив Мурман, мысы Мигалка и Хронометр, бухты Нивелир и Сирена.