Зачем памятнику Пушкина нужна была шляпа?

6 июня 1799 года родился Александр Сергеевич Пушкин. Выдающийся поэт, писатель, основатель современного русского языка, душа народа и просто наше всё. О том, какие перипетии сопровождали сооружение памятника Пушкину в Москве, в материале обозревателя «Москва Меняется», который провел собственное исследование одной из деталей памятника поэту.

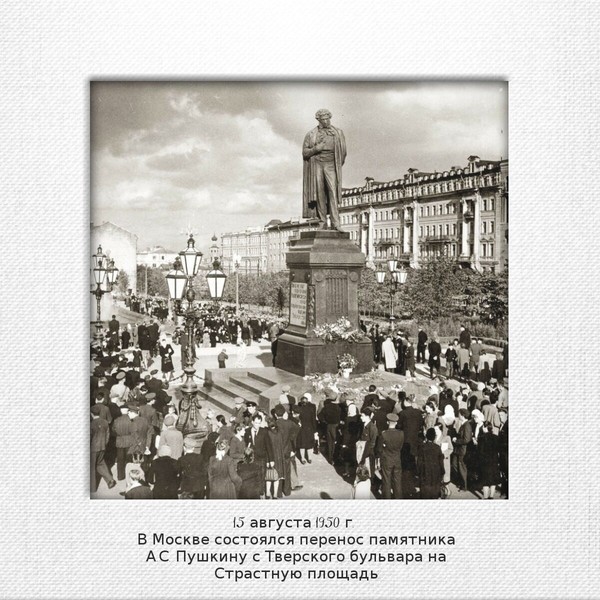

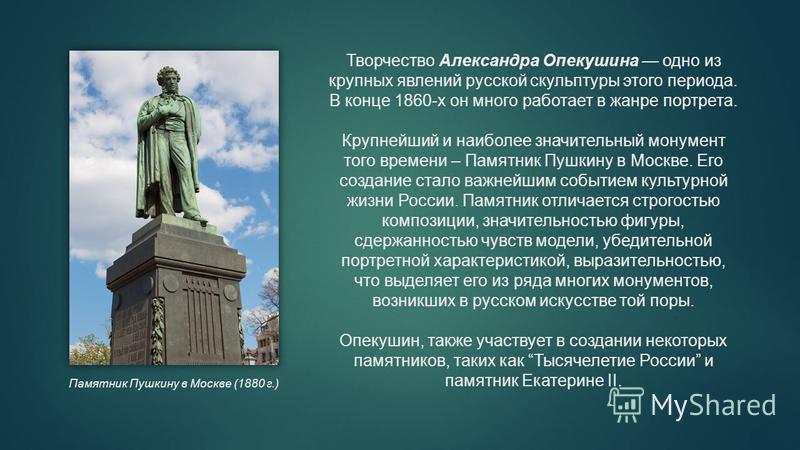

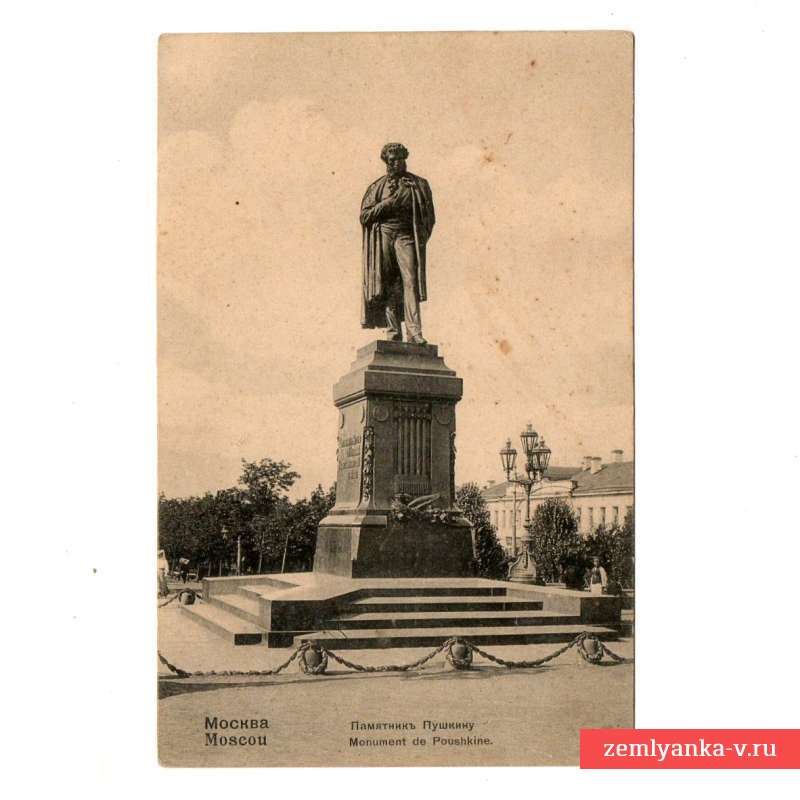

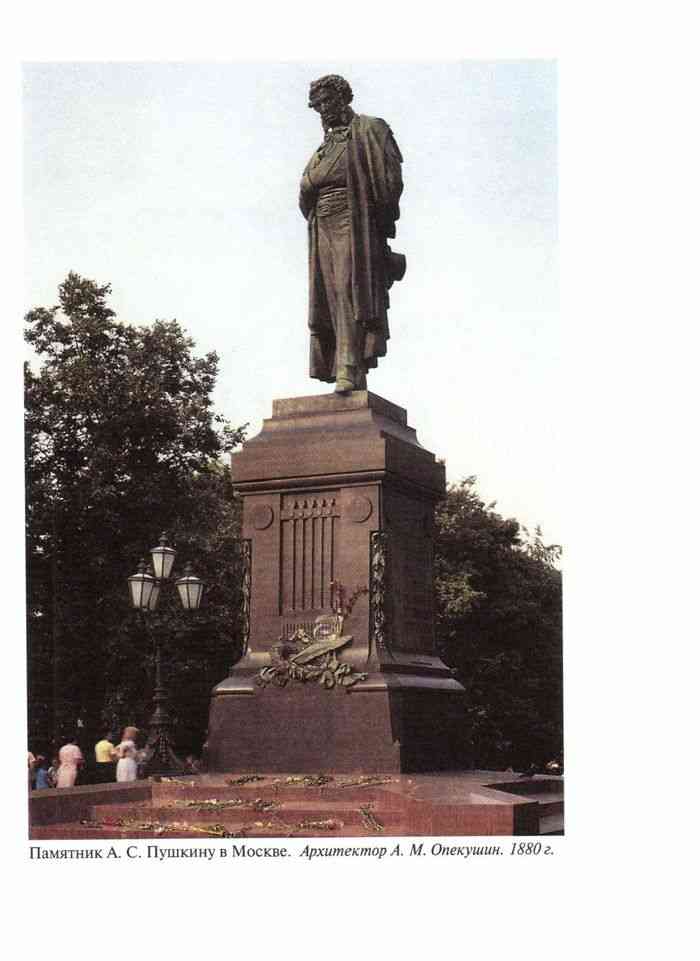

Напомним, знаменитый памятник А.С. Пушкину работы скульптора А.М. Опекушина был установлен в Москве 6 июня 1880 года. Торжественное открытие состоялось на Страстной (Пушкинской) площади, где памятник простоял до 1950 года, пока его не перенесли на противоположную сторону – с Тверского на Страстной бульвар.

В 1860 году выпускники Царскосельского лицея объявили сбор средств на сооружение памятника А.С. Пушкину. В 1875-м был проведен открытый конкурс, где первая премия досталась Александру Михайловичу Опекушину. Поза Пушкина для будущего памятника была придумана Опекушиным изначально и претерпела незначительные изменения. А вот вокруг пьедестала развернулась дискуссия.

А вот вокруг пьедестала развернулась дискуссия.

Фото: Александр Михайлович Опекушин. 1908 год / Wikimedia Commons

В окончательном варианте утвердили идею скульптора, члена Императорской академии художеств Ивана Николаевича Шредера, который предложил форму усеченной трапеции на прямоугольной призме, против задумки Опекушина, который видел пьедестал в форме двух усеченных конусов.

Руководителем строительно-монтажных работ Опекушин назначил архитектора И.С. Богомолова, а комиссию по сооружению памятника возглавил принц Петр Георгиевич Ольденбургский, внук императора Павла I, председатель департамента гражданских и духовных дел.

Однако в истории памятника есть одна интересная деталь, которую многие пытаются прояснить до сегодняшнего дня. Чтобы пролить свет на эту историю, обратимся к эволюции мужских головных уборов того времени. Так, в 1820 году в России стал модным головной убор a la Bolivar – цилиндр с широкими полями. Эта высокая шляпа была особенно популярна у дворян в период с 1821 по 1823 год. В это же время Россия наблюдала восход «солнца русской поэзии». Пушкинские строки из романа «Евгений Онегин» – тому отличное подтверждение:

В это же время Россия наблюдала восход «солнца русской поэзии». Пушкинские строки из романа «Евгений Онегин» – тому отличное подтверждение:

«Надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар и там гуляет на просторе, пока недремлющий брегет не прозвонит ему обед

». (Евгений Онегин. Глава I. Строфа XV)

В то время головной убор мог быть своеобразной формой выражения политических симпатий или даже протестов против существующих порядков и решений. События 1825 года усиливали этот символизм.

Чуть позже, в 1833 году, в моду вошла модель шляпы «дорсей» – одна из разновидностей привычного цилиндра, названная в честь законодателя парижской моды графа д’Орсея. Этот убор также плотно ассоциируют с пушкинской эпохой и часто встречаются на гравюрах того времени. Следом, почти в это же время, появилась модель «ловелас», названная именем сердцееда из романа Ричардсона.

Изображение: Пушкин и Онегин. Гравюра Е. Гейтмана с рисунка А. Нотбека, 1829 год / Wikimedia Commons

В начале 1840-х годов, после смерти Александра Сергеевича, популярность приобрела шляпа с узкими полями и низкой тульей.

Рассматривая памятник Александру Сергеевичу, наблюдательный прохожий обратит внимание, что в руках поэта совсем другой головной убор, который не свойственен эпохе его современников. Поэт держит за спиной не знаменитый боливар, а аккуратную шляпу с узкими поднятыми полями, глубоким заломом на трубчатой тулье и опоясывающим ее бэндом (лентой).

Известно, что шляпы с характерным заломом стали появляться ближе к концу XIX века. Современником этих головных уборов был как раз автор памятника Александр Опекушин.

Фото: © Сергей Мельников

Очевидно, что в руки великого поэта скульптор вложил частичку современной эпохи, возможно, тем самым подчеркивая, что творчество русского поэта никогда не выйдет из моды.

Пытаясь разобраться в модели головного убора бронзового Пушкина, вспоминается тот факт, что в конце 1870-х в немецком поселении Хомбург (с 1912 года город-курорт Бад-Хомбург) шляпных дел мастер Филипп Меккель, имеющий огромный опыт в производстве мужских шляп, искал новый дизайн.

Мировая известность придет к нему позднее, когда 29 августа 1882 года наследник английского престола принц Эдуард VII, восхитившись охотничьей шляпой своего племянника Вильгельма II, закажет у Меккеля ее классический вариант под костюм. После этой встречи модель получит название «хомбург» и окончательно вытеснит цилиндры, дорсеи и котелки из моды, став главной мужской шляпой аж до 1950-х.

Фото: Эдвард VII в шляпе хомбург. Ок. 1905 года / © The Royal Collection Trust

Однако не исключено, что первые модели легендарных шляп Меккель выпускал и до знакомства с принцем. Учитывая популярность головных уборов в России, а также любовь Александра Михайловича к прекрасному, она вполне могла попасть к нему раньше, чем английский принц сделал ее эталоном мужской моды.

По словам современников, будущий скульптор с детства проявлял художественный талант и вкус, что во взрослом возрасте нашло отражение в его гардеробе. Стало быть, есть вероятность, что не меньшую популярность хомбургу, чем принц Эдуард VII, принес наш Опекушин.

Ранее высказывались гипотезы, что в руке поэта лежит классическая федора, однако этот вид головного убора появился лишь в конце 1880-х годов. В пьесе 1889 года главная героиня в исполнении Сары Бернар носила шляпу именно такого фасона, но среди женщин этот элемент не прижился, зато стал невероятно популярен у мужчин.

Автор: Сергей Мельников

Обложка: © Сергей Мельников

Темы: Памятник Пушкин

140 ЛЕТ НАЗАД В МОСКВЕ БЫЛ ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ ПАМЯТНИК ПУШКИНУ

РУКОТВОРНЫЙ ПАМЯТНИК ПОЭТУ. 140 лет назад 18 июня (6 июня ст.ст.) 1880 году в центре Москвы был открыт памятник А.С. Пушкину.

Александр Михайлович ОпекушинЭто самый первый памятник поэту. Автор творения — уроженец деревни Свечкино Даниловского уезда Ярославской губернии, выходец из крепостных скульптор Александр Михайлович Опекушин (1838—1923). Можно с полным правом сказать, что памятник рождался в муках. От задумки лицеистов в начале 1860-х годов до реализации проекта прошло почти два десятилетия.

От задумки лицеистов в начале 1860-х годов до реализации проекта прошло почти два десятилетия.

Только состязания скульпторов на лучший проект памятника продолжались несколько лет. Объявленный в 1872 году конкурс, в котором приняли участие самые выдающиеся ваятели России, проходил в три этапа и завершился лишь в 1875-м победой академика скульптуры Александра Опекушина. До торжеств открытия монумента в центре Москвы оставалось пять лет… Победителю пришлось длительное время работать над усовершенствованием модели по замечаниям членов комитета по сооружению памятника и жюри. Спустя много лет о последствиях конкурса сам Александр Михайлович вспоминал так:

— Около десятка альбомов пришлось заполнить изображением Пушкина во всех его возрастах и видах, сделать более 30 проектов памятника из глины и пластилина. Годы ночами не спал, как следует. Были три лихорадочных конкурса. Какая жара была, какая суматоха! Зависти сколько, каждый хотел быть ваятелем «вековечного памятника.

Удача улыбнулась Опекушину. Может быть потому, что проект его был под номером семь?!

Может быть потому, что проект его был под номером семь?!

История создания монумента наложила отпечаток на его дальнейшую судьбу. Установленный в 1880 году на Тверском бульваре со стороны Страстной площади памятник в буквальном смысле слова, по рельсам, в ночь с 13 на 14 августа 1950 года переехал на другую сторону Тверской улицы (в то время — улицы Горького). Произошло это в связи с грандиозным планом реконструкции Москвы. После переезда памятник стал центром композиции новой площади, названной в честь поэта.

70 лет бронзовый поэт простоял на Тверском бульваре и уже столько же — на Страстном. Пережил монумент революции 1905 и 1917 годов, грозные сороковые годы, был очевидцем многих митингов и демонстраций, праздников поэзии в свою честь…. А уж свидетелем скольких встреч и любовных признаний был! Становился бронзовый Пушкин свидетелем (жаль, безмолвным!) нелицеприятных поступков. Например, несколько раз наблюдал, как срезали звенья бронзовой цепи вокруг своего постамента…

Памятник – как живой организм! Его моют, чистят, прихорашивают. Он пережил несколько реконструкций. В 1936 году, например, при подготовке к 100-летию со дня смерти поэта, была исправлена на оригинальную надпись на правой стороне пьедестала. Причем приведено четверостишье пушкинского «Памятника» полностью: «И долго буду тем любезен я народу, Что чувства добрые я лирой пробуждал, Что в свой жестокий век восславил я свободу И милость к падшим призывал». Первоначально же на граните был выбит следующий текст: «И долго буду тем народу я любезен, Что чувства добрые я лирой пробуждал». Очередность слов пушкинского оригинала «…любезенъ я народу…» по цензурным соображениям поменял поэт Василий Жуковский при подготовке стихотворения «Памятник» к печати для рифмы к исправленной им строке «Что прелестью живой стихов я был полезен».

Он пережил несколько реконструкций. В 1936 году, например, при подготовке к 100-летию со дня смерти поэта, была исправлена на оригинальную надпись на правой стороне пьедестала. Причем приведено четверостишье пушкинского «Памятника» полностью: «И долго буду тем любезен я народу, Что чувства добрые я лирой пробуждал, Что в свой жестокий век восславил я свободу И милость к падшим призывал». Первоначально же на граните был выбит следующий текст: «И долго буду тем народу я любезен, Что чувства добрые я лирой пробуждал». Очередность слов пушкинского оригинала «…любезенъ я народу…» по цензурным соображениям поменял поэт Василий Жуковский при подготовке стихотворения «Памятник» к печати для рифмы к исправленной им строке «Что прелестью живой стихов я был полезен».

Возможно, в это время сзади памятника была установлена гранитная плита с именами его создателей – скульптора А. М. Опекушина и архитектора И. С. Богомолова. Однако при очередной реставрации монумента к 200-летию со дня рождения поэта она исчезла. Как чужеродная, не предусмотренная первоначальным проектом.

Как чужеродная, не предусмотренная первоначальным проектом.

Последняя реставрация монумента проходила в 2016-2017 годах. Фигура Пушкина очищена от многолетней патины, ликвидирован цветник, обрамлявший постамент. Монумент приобрел первоначальный вид. Он стал таким, каким видели его москвичи и гости церемонии открытия в 1880-м.

Как проходил праздник? Об этом лучше расскажет очевидец, корреспондент журнала «Всемирная иллюстрация» 14 июля 1880, т. 23, № 597, с. 495.

«Свершилось!… Пелена, скрывавшая дорогие черты незабвенного поэта, слетела, и Москва, от лица России восторженно приветствовала изображение гениально певца. День 6-го июня вечно будет памятным, дорогим днем русского народа, когда впервые всё здоровое, живое сплотилось для чествования народного гения, исчезла обычная рознь, в сторону отошли неоконченные споры, стушевалась на время нетерпимость, горячая задорливость наших нарождающихся партий, Катков и Цитович в общем высокохудожественном концерте праздника мысли пели в унисон. Рано, едва проглянуло солнце сквозь окутавшие горизонт темные дождевые облака, закипела работа на Страстной площади, расставляя хоругви, обозначающие места депутаций, явившихся со всех концов Российской Империи, загораживались улицы, бульвары, массами народа. В девятом часу начался съезд лиц, получивших приглашения в половине десятого; колокола Страстного монастыря возвестили о начатии заупокойной литургии по болярину Александру. Обедню совершал высокопреосвященный митрополит Макарий, в сослужении епископов дмитровского и звенигородского. За богослужением присутствовал Его Императорское Высочество принц Петр Георгиевич Ольденбургский, просвещенной инициативе которого Россия обязана нынешним торжеством, все высокопоставленные лица столицы, во главе с своим почтенным хозяином кн. В.А. Долгоруким, представитель Франции Луи Леже, прибывшие депутации и представители от всех сословий столицы. Во время панихиды, высокопреосвященный Макарий произнес краткую речь, вызвавшую общее сочувствие. В это время, площадь, в буквальном смысле слова, представляла море голов, – всё с нетерпением ждало момента открытия памятника.

Рано, едва проглянуло солнце сквозь окутавшие горизонт темные дождевые облака, закипела работа на Страстной площади, расставляя хоругви, обозначающие места депутаций, явившихся со всех концов Российской Империи, загораживались улицы, бульвары, массами народа. В девятом часу начался съезд лиц, получивших приглашения в половине десятого; колокола Страстного монастыря возвестили о начатии заупокойной литургии по болярину Александру. Обедню совершал высокопреосвященный митрополит Макарий, в сослужении епископов дмитровского и звенигородского. За богослужением присутствовал Его Императорское Высочество принц Петр Георгиевич Ольденбургский, просвещенной инициативе которого Россия обязана нынешним торжеством, все высокопоставленные лица столицы, во главе с своим почтенным хозяином кн. В.А. Долгоруким, представитель Франции Луи Леже, прибывшие депутации и представители от всех сословий столицы. Во время панихиды, высокопреосвященный Макарий произнес краткую речь, вызвавшую общее сочувствие. В это время, площадь, в буквальном смысле слова, представляла море голов, – всё с нетерпением ждало момента открытия памятника.

Наконец, в оставленном узком проходе от ворот обители к памятнику появились выходящие; скоро показался и представитель Царственной семьи на народном торжестве, принц Ольденбургский. Затих говор, обнажились головы, раздался гимн – «Коль славен», исполняемый несколькими военными оркестрами и хорами певчих. Его Высочество поместился, с сопровождающим его генералитетом, на устроенной платформе; около него заняли места дочери и сыновья поэта.

Академик Грот прочел акт передачи памятника строительной комиссией городу и вручил его городскому голове. Ответив краткой речью, С.М. Третьяков подал знак, и полотно, скрывавшее изображение виновника торжества, пало к подножию пьедестала. Раздалось ура, полное каких-то знакомых нот. Это было не приветствие победителю. Не восторженные клики, каким народ встречает своего обожаемого Монарха; но в них слышались те же звуки, те же ноты ласки, любви, словно семья приветствовала своего родного, прославившегося члена. Минута истинно высокоторжественная. На глазах молодежи, явившейся представительницей от всех училищ столицы, блеснули слезы; тихо, совершенно незамеченные, скатились они по щекам к подножию поэта…

На глазах молодежи, явившейся представительницей от всех училищ столицы, блеснули слезы; тихо, совершенно незамеченные, скатились они по щекам к подножию поэта…

Началось поднесение венков – и еще одна трогательная, незабываемая минута: по скользким ступеням подножия пьедестала, поддерживаемый друзьями поднялся Тургенев, дрожащей рукой заботливо утвердил он свой венок на одном из орнаментов; глаза его поднялись к изображению венчаемого поэта: он, будто, приветствовал его, скорбя о безвременной кончине; дрогнуло что-то в его маститом, красивом лице, и опустив голову, словно в забытьи, пробыл он несколько мгновений перед статуей горячо-любимого им поэта.

Всех венков было поднесено 183, не считая поднесенных частными лицами; когда же была допущена к памятнику публика, то все подножие пьедестала покрылось венками, букетами и полевыми цветами. Не смотря на поднявшийся ветер и дождь, в продолжении дня и до глубокой ночи. Вся площадь была покрыта народом и экипажами».

Вся площадь была покрыта народом и экипажами».

Ф. П.

Материал подготовила Ольга ДАВЫДОВА.

На снимке: Памятник Пушкину. Июнь 2020 года.

Фото Ольги Давыдовой.

Описание памятника Пушкина

Слова Белинского написаны на доске: «Пушкин принадлежит к вечно живущим и движущимся явлениям, не останавливающимся на той точке, на которой застала их смерть, но продолжающими развиваться в сознании общества».

– Ребята, сегодня мы с вами вновь произносим имя великого поэта. Что значит имя Пушкина для каждого из вас? Попробуйте продолжить слова Белинского.

– Мы с вами будем учиться составлять письменные высказывания – описание памятника Пушкину в Москве. Работать мы будем по скульптуре Опекушина. Мы должны будем определить основную мысль нашего описания, высказать свое отношение к данной скульптуре.

Решение создать памятник Пушкину было принято в 1860, когда отмечалось 50- летие Лицея.

Александр Михайлович Опекушин родился в 1838 в Ярославской губернии, в семье крепостного крестьянина.

Лучшей была признана одна из его моделей, соединившая в себе «с простотою, непринужденностью и спокойствием позы – тип, наиболее подходящий к характеру наружности поэта».

Изготовление натуральной гипсовой модели, гранитного постамента и монтаж заняли ещё 5 лет.

6 июня 1880 состоялось торжественного открытие памятника. Его установили в начале Тверского бульвара, и казалось, что поэт как бы выходит на площадь. В 1950, после того как снесли Страстной монастырь и реконструировали Пушкинскую площадь, памятник перенесли на новое место, в центр площади.

– Как местоположение скульптуры влияет на ее содержание, на характер модели? (Пространство Тверского бульвара подчеркивает монументальность модели)

– Что такое монумент? (Большой памятник)

Давайте посмотрим на памятники, выскажем свое отношение к скульптуре. Какое настроение вызывает у вас скульптурный лик поэта? (Пушкин грустный, задумчивый, он будто одинок среди людей)

Какое настроение вызывает у вас скульптурный лик поэта? (Пушкин грустный, задумчивый, он будто одинок среди людей)

– Какова поза поэта, как передано движение (обратите внимание на плащ, складки одежды). Почему это так важно? (Мастерски вылепленные складки одежды позволяют ощутить светотеневую проработку, что имеет значение, когда рассматриваешь памятник издали)

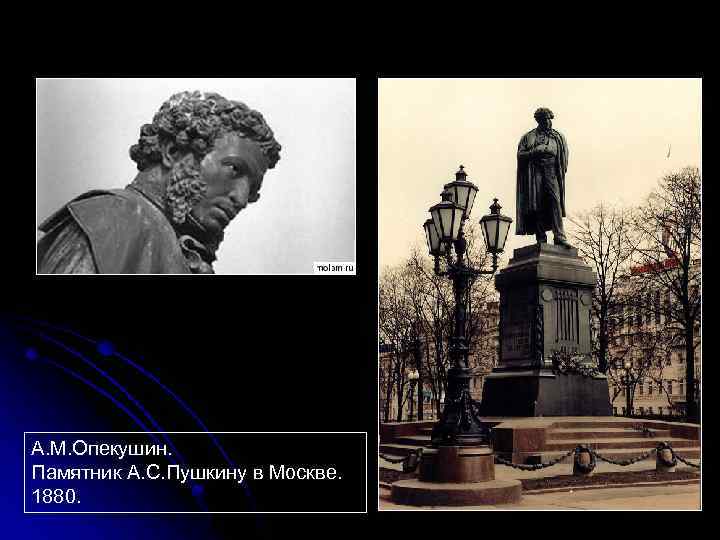

– В каком положении находится голова? (Небольшой наклон придает памятнику завершенность, усиливает сам образ поэта) Работая над чертами лица Опекушин использовал посмертную маску поэта.

Обратите внимание на выражение лица Пушкина, на положение его рук, ног. Чего добивается скульптор? (Пушкин изображен идущим, хорошо была известна страсть поэта к прогулкам. Часто его быструю подвижную фигуру можно было встретить в самых отдаленных концах города. Эти прогулки помогали ему размышлять)Один из искусствоведов так комментирует творческие поиски скульптору: «По-видимому, его могла привлечь знаменитая элегия «Брошу ли я вдоль улиц шумных…»:

Брожу ли я вдоль улиц шумных,

Вхожу ль во многолюдный храм,

Сижу ль меж юношей безумный,

Я предаюсь моим мечтам.

Памятник стоит на пьедестале – это основание памятника. Он изготовлен из темно-серого и темно-красного гранита. Обратите внимание, что на боковых сторонах пьедестала выбиты строки из стихотворения «Памятник»:

И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век восславил я свободу

И милость к падшим призывал.

– Что ещё можно видеть на постаменте? (Лиру и лавровый венок, символизирующие заслуги поэта перед народом)

Памятник окружают бронзовые тумбы у его подножия и четыре чугунных светильника, выполненных по проекту Богомолова. Памятник окружен цепями, которые, по мнению М.Цветаевой, цепи –это «круг николаевских рук, никогда обнявших поэта, на никогда и не выпустивших». Но цепи внизу, а Пушкин вознесся ввысь. Поэт восстал из цепей, не покорившись государю. Высота памятника составила 11 метров.

– А теперь мы вспомним, какие типы речи вам известны? Вы должны определить, к какому типу речи нам текст будет относиться? (повествование, описание, рассуждение, комбинированные, наш текст- описание)

В каком стиле речи вы будете создавать свой текст?

А теперь необходимо составить план:

- история создания памятника,

- замысел художника,

- воплощение идеи памятника в его общем виде, деталях, в окружении,

- отношение народа к памятнику.

А теперь поработаем над словами, которые помогут нам написать сочинение:

Лицо – склоненное, сосредоточенное, грустное, приветливое.

Складки плаща – спадающие,

Обратите внимание на написание и значение слов:

Скульптура – искусство создания объемных художественных произведений путем резьбы, высекания, лепки, отливки.

Статуя – скульптурное изображение человека, животного.

Ваять – подберите однокоренные слова, синонимы, антонимы.

Обратите внимание на постановку знаков препинания.

Образец сочинения:

Идея создания памятника Пушкину родилась в 1843 году у Белинского. В 1872 году был объявлен конкурс, в котором приняли участие многие известные архитекторы. Лучшим был признан проект, предложенным А.М. Опекушиным – скульптором, родившимся в 1838 году в Ярославской губернии в семье крепостного крестьянина. На открытии монумента, состоявшего шестого июня 1880 года, присутствовали известные писатели того времени: Достоевский, Тургенев.

Памятник, созданный Опекушиным, показывает нам Пушкина в минуту вдохновения. На слегка склонённом лицо поэта мы можем прочитать задумчивость, сосредоточенность, даже грусть. Кажется, как раз в этот момент рождаются его гениальные стихи.

Памятник показывает Пушкина в зрелом возрасте. На пьедестале – строки из стихотворения, написанного поэтом в последние годы его жизни:

И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век восславил я свободу

И милость к падшим призывал.

На постаменте мы можем увидеть лиру и лавровые ветки. Лира символизирует творчество, а ветви лавра – заслуги поэта.

Глядя на статую, поражаешься, как прекрасно передал автор в бронзе фигуру, складки одежды Пушкина. Работая над чертами лица поэта, А.М. Опекушин использовал его предсмертную маску, поэтому они воспроизведены с удивительной точностью.

Опекушин изобразил Пушкина на прогулке. На это указывает складки плаща, слегка выставленная вперед нога. Вокруг монумента – фонари пушкинской эпохи, уютный скверик. Кажется, поэт идет по своему любимому городу.

На это указывает складки плаща, слегка выставленная вперед нога. Вокруг монумента – фонари пушкинской эпохи, уютный скверик. Кажется, поэт идет по своему любимому городу.

Памятник окружен цепями. М.Цветаева пишет, что эти цепи – «круг николаевских рук, никогда не обнявших поэта, но никогда и не выпускавших». Но цепи внизу, а Пушкин вознесся ввысь. Поэт восстал из цепей, не покорившись государю.

Я думаю, мало найдется людей, которые бы не знали памятника Пушкину на Тверском бульваре в Москве. В России есть много памятников величайшему поэту, но этот признан одним из лучших. У него всегда лежат живые цветы. Это дань уважения и любви народа к поэту.

Самый знаменитый памятник Пушкину мог выглядеть иначе

Культура 5153

Поделиться

10 февраля исполняется 180 лет со дня гибели А. С. Пушкина. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». Каждый из нас со школьных лет помнит эти строки. Свое имя Пушкин вписал в скрижали истории сам, своим творчеством. Благодарные же потомки увековечили его образ в бронзе и мраморе. До сих пор скульпторы почитают за честь создавать рукотворные памятники поэту. Поскольку это высочайший критерий оценки их таланта и в то же время огромная ответственность: надо создать изваяние, достойно отражающее не только образ Пушкина, но и масштаб его творчества! Автор самого знаменитого монумента в центре Москвы, академик из крепостных Александр Михайлович Опекушин посвятил «пушкиниане» свою жизнь.

С. Пушкина. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». Каждый из нас со школьных лет помнит эти строки. Свое имя Пушкин вписал в скрижали истории сам, своим творчеством. Благодарные же потомки увековечили его образ в бронзе и мраморе. До сих пор скульпторы почитают за честь создавать рукотворные памятники поэту. Поскольку это высочайший критерий оценки их таланта и в то же время огромная ответственность: надо создать изваяние, достойно отражающее не только образ Пушкина, но и масштаб его творчества! Автор самого знаменитого монумента в центре Москвы, академик из крепостных Александр Михайлович Опекушин посвятил «пушкиниане» свою жизнь.

Общее количество памятников (памятных изображений) Пушкину в мире точно не подсчитано. В одних источниках называется цифра 700, в других – 300. Заметим, что в первой книге «Памятники Пушкину», изданной в 1912 году, речь идет только о 20 памятниках поэту. Монументы Пушкину, созданные рукой ваятелей, сегодня можно увидеть и в африканской глубинке, и в самом центре Европы, в знойной Эфиопии и в заснеженной Финляндии…

Заметим, что в первой книге «Памятники Пушкину», изданной в 1912 году, речь идет только о 20 памятниках поэту. Монументы Пушкину, созданные рукой ваятелей, сегодня можно увидеть и в африканской глубинке, и в самом центре Европы, в знойной Эфиопии и в заснеженной Финляндии…

Бронзовый Пушкин украшает скверы и площади Греции и Германии, Италии и Испании, Литвы и Узбекистана, Франции и Норвегии, Египта и Филиппин, Канады и США… Наибольшее количество памятников находится на родине поэта – в России, а также в странах бывшего СССР.

Н.А. Лаверецкий. Н.И. Бахман. Первый проект памятника Пушкину. 1860 г.С каждым годом число авторов и количество созданных ими памятников великому поэту возрастает. Однако ни один из них нельзя назвать последним, но всегда под номером один останется памятник А.С. Пушкину, открытый в 1880 году на Тверском бульваре в Москве. Всегда скульптором, первым увековечившим в бронзе нашего гениального поэта, останется автор этого монумента уроженец земли Ярославской, академик из крепостных Александр Михайлович Опекушин (1838-1923). Творение Опекушина стало не только своеобразным эталоном для создания новых скульптурных изображений поэта. Московский памятник послужил основой для создания многих монументов в разных уголках страны и за рубежом, в том числе и самому Опекушину…

Творение Опекушина стало не только своеобразным эталоном для создания новых скульптурных изображений поэта. Московский памятник послужил основой для создания многих монументов в разных уголках страны и за рубежом, в том числе и самому Опекушину…

Любопытно, что и второй (С.Петербург, 1884), и третий (Кишинев, 1885) монументы Пушкину (весь почетный пьедестал!), и открытый в 1913 году в Подмосковном Остафьеве также принадлежат резцу Опекушина и все выполнены не без участия своего «старшего брата», навечно прописавшегося на Пушкинской площади в Москве. Все они производные от московского монумента поэту. Основой памятника в городе на Неве скульптору послужил проект №11, демонстрировавшийся в 1875 г. на завершающем этапе московского конкурса. Одна из моделей использовалась для создания памятника в Остафьеве, а Кишиневский парк украшает бюст – уменьшенная копия (чуть ниже плеч) монумента в Москве.

Интересна некоторая закономерность в датах, связанных с Пушкиным. Поэт умер в 1837 году в возрасте 37 лет. Впервые о создании ему «вековечного» памятника написал в 1843 году в своей статье о Пушкине Виссарион Белинский. Памятник на Тверском бульваре в Москве был открыт ровно через 37 лет – в 1880-м. 37 лет было Опекушину, когда комитет по сооружению памятника Пушкину в 1875 году окончательно утвердил его модель к исполнению. Вчитайтесь в фамилии поэта и скульптора: Пушкин и Опекушин. Как они похожи по звучанию!

Бронзовый Пушкин в центре Москвы знаком каждому из нас и давно стал олицетворением как самого поэта, так и его творчества. Именно он возникает в нашем воображении, когда речь заходит о Пушкине. А ведь автором монумента мог стать и другой скульптор. Претендентов было много. С момента создания первого проекта памятника (1860) до победы Опекушина на пушкинском конкурсе (1875) было создано более 50 моделей! Только на трех пушкинских выставках демонстрировались 45 работ! Многие из них, конечно, даже близко не выражали идею конкурса: были очень громоздкими и аллегоричными. Например, писатель Иван Тургенев находил проект Марка Антокольского смешным, карикатурным: «Нигде в Европе таких пьедесталов не делают. Что за шествие типов! Ха-ха-ха-ха!» (из письма Стасову).

Например, писатель Иван Тургенев находил проект Марка Антокольского смешным, карикатурным: «Нигде в Европе таких пьедесталов не делают. Что за шествие типов! Ха-ха-ха-ха!» (из письма Стасову).

Заметим, что и первоначальный проект памятника Пушкину, выполненный в 1875 г. Опекушиным, был далеко не таким элегантным, каким видим мы нынешний монумент в центре Москвы. В течение нескольких лет Александр Михайлович дорабатывал модель статуи по замечаниям экспертов и членов жюри конкурса. Значительные изменения претерпели фигура и голова Пушкина. Изменилось положение шляпы: в окончательном варианте ее тулья прижата к плащу. Для большей выразительности и придания задумчивости образу своего героя Опекушин, первоначально «запустивший» руку Пушкина глубоко за борт сюртука, высвободил большой палец. Эти превращения хорошо видны на сохранившихся фото и иллюстрациях.

Памятник Пушкину в Москве. Скульптор изменил итоговое расположение шляпы.Фото автора. 2015 г.

Скульптор изменил итоговое расположение шляпы.Фото автора. 2015 г.Для того чтобы увидеть главное творение Опекушина, не обязательно ехать в центр Москвы. Уменьшенные отливки монумента с Пушкинской площади хранятся во многих музеях Москвы и Петербурга, в Пушкинском Заповеднике, Ярославле, Торжке…

Более подробно о скульптурных и графических изображениях первого поэта России, выполненных Опекушиным, а также истории их создания можно прочитать в новой книге Ольги Давыдовой «Увековеченный в бронзе. Пушкиниана скульптора Александра Опекушина», изданной в Москве в рамках целевой программы «Культура России (2012-2018 годы).

Подписаться

Авторы:

- org/Person»>

Ольга Давыдова

Книги

Что еще почитать

Что почитать:Ещё материалы

В регионах

Полиция задержала 50 девушек в красном на петрозаводской площади Кирова. ФОТО

Фото 20954

КарелияИрина Стафеева

Самые вкусные оладьи из кабачков по-новому

14713

КалугаЕлена Одинцова

Жительницы Улан-Удэ становятся проститутками ради уплаты долгов и помощи близким

5547

Улан-УдэРоксана Родионова

Как получить звание ветерана труда

4271

Великий НовгородБелобородько Мария

«Надо настраиваться»: стилист в Улан-Удэ предсказала возвращение моды нулевых годов

Фото 3852

Улан-УдэСэсэг Жигжитова

Костромские проблемы: в наших лесах исчезли грибы

3113

Кострома

В регионах:Ещё материалы

ОПЕКУШИН Александр Михайлович — Яркипедия

Автор:И. И. ЗЕНКИНА

И. ЗЕНКИНА

ОПЕКУШИН Александр Михайлович (16 (28) ноября 1838, д. Свечкино Даниловского уезда Ярославской губ. — 4 марта 1923, с. Рыбницы Даниловского уезда Ярославской губ. (ныне Некрасовский район Ярославской области), похоронен на местном кладбище возле Спасской церкви) — выдающийся русский скульптор.

23 фото

Смотреть фотогалерею 23 фото

Александр Михайлович Опекушин

из

Родился в крепостной семье, получил вольную в 1859. Даниловский уезд был центром строительного отхода в Ярославской губернии, а среди строителей преобладали лепщики и штукатуры. Многие дома в Москве и Петербурге отделывались лепниной, выполненной нашими земляками. Среди лепщиков-отходников был и отец Опекушина Михаил Евдокимович. Вместе с отцом Александр жил в Петербурге в 1850-х гг. Обучение начал в рисовальной школе при Императорском обществе поощрения художеств, закончил ее за два года вместо трех. Затем 5 лет учился в школе Д. И. Иенсена, где от лепки орнаментов перешел к скульптуре.

Даниловский уезд был центром строительного отхода в Ярославской губернии, а среди строителей преобладали лепщики и штукатуры. Многие дома в Москве и Петербурге отделывались лепниной, выполненной нашими земляками. Среди лепщиков-отходников был и отец Опекушина Михаил Евдокимович. Вместе с отцом Александр жил в Петербурге в 1850-х гг. Обучение начал в рисовальной школе при Императорском обществе поощрения художеств, закончил ее за два года вместо трех. Затем 5 лет учился в школе Д. И. Иенсена, где от лепки орнаментов перешел к скульптуре.

Уже в первой самостоятельной работе Опекшина «Мальчик пускающий мыльные пузыри» проявился талант скульптора, и учителя поощряют его к самостоятельному творчеству. Крепостной не мог поступить в Академию Художеств и поэтому Александр посещал только скульптурный класс при Академии, которым руководил Иенсен. В этом состояло его художественное образование, остальное — талант и громадное трудолюбие.

В 1861 скульптор женится на золотошвейке Е. И. Гуськиной. Встреча с М. О. Микешиным была следующим этапом в становлении Опекушина как скульптора. Микешин предложил ему выполнить фигуру Петра I в памятнике «Тысячелетие России» (Новгород, 1862). Совместная работа с Микешиным продолжилась и в памятнике Екатерине II в Петербурге (1873), где Опекушин выполнил девять фигур сподвижников императрицы. В 1872 за статую Петра I Опекушин получает звание академика.

Встреча с М. О. Микешиным была следующим этапом в становлении Опекушина как скульптора. Микешин предложил ему выполнить фигуру Петра I в памятнике «Тысячелетие России» (Новгород, 1862). Совместная работа с Микешиным продолжилась и в памятнике Екатерине II в Петербурге (1873), где Опекушин выполнил девять фигур сподвижников императрицы. В 1872 за статую Петра I Опекушин получает звание академика.

Окончательно закрепила высокое место Опекушина в истории русского искусства работа и победа в многоэтапном конкурсе на памятник А. С. Пушкину. В процессе работы было выполнено около 30 проектов из глины и пластилина. Открытие памятника состоялось 6 июня 1880 и вызвало небывалый общественный резонанс. Спустя два года после открытия памятника Пушкину в Москве, Опекушин побеждает в анонимном конкурсе проектов памятника другому русскому поэту — М. Ю. Лермонтову. Открытие памятника состоялось 16 августа 1889 в Пятигорске. В процессе работы над памятником Лермонтову Опекушин принял участие и победил в международном конкурсе на памятник знаменитому ученому естествоиспытателю Карлу Эрнсту Бэру. Открытие памятника состоялось 16 ноября 1886 в г. Дерпте (ныне г. Тарту).

Открытие памятника состоялось 16 ноября 1886 в г. Дерпте (ныне г. Тарту).

К началу ХХ века Опекушин приобрел большую популярность. Его называли «лучшим русским скульптором», он был обласкан царской фамилией, награжден орденами Св. Владимира 3-й и 4-й ст., Св. Станислава 2-й и 3-й ст., Св. Анны 2-й ст. В 1912 году Опекушину присвоен чин действительного статского советника и пожалована пожизненная пенсия.

После революции 1917 скульптор лишился не только пенсии, но и дома, и мастерской. Во время обысков были расхищены библиотека и архив. Опекушин возвращается на родину, где живет в крайней нужде.

К сожалению, судьба многих работ Опекушина оказалась не менее трагична, чем судьба самого скульптора. В годы Советской власти, действуя на основе ленинского декрета 1918 г. «О памятниках республики», который предполагал уничтожение памятников царям и их слугам, были разрушены исполненные Опекушиным памятник Александру II на территории Кремля и Александру III возле Храма Христа Спасителя в Москве. В разряд «слуг царей» попали и такие заметные деятели русского государства, как губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев-Амурский и адмирал А. С. Грейг, чьи памятники (в Хабаровске и Николаеве) работы Опекушина были также разрушены в 20-е годы.

В разряд «слуг царей» попали и такие заметные деятели русского государства, как губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев-Амурский и адмирал А. С. Грейг, чьи памятники (в Хабаровске и Николаеве) работы Опекушина были также разрушены в 20-е годы.

На средства, собранные общественностью, в последние годы восстановлены Опекушинские памятники Н.Н. Муравьеву-Амурскому в Хабаровске (1991) и И. Г. Харитоненко в Сумах (1996). Поднимался вопрос о восстановлении памятника Александру III возле Храма Христа Спасителя (но в 2005 году на его месте был установлен памятник Александру II работы современного скульптора Александра Рукавишникова). До последнего времени практически неизвестным даже специалистам оставался памятник Екатерине II выполненный Опекушиным в мраморе и установленный до революции в Ростове-на-Дону по инициативе армянской общины города. После революции памятник был предназначен переработке на мраморную крошку, но чудом уцелел в картинной галерее Еревана.

Не только в монументальной скульптуре проявил себя Опекушин. Всю свою жизнь он не прекращал работать в области декоративной скульптуры и лепнины, выполняя заказы мастерских Москвы и Петербурга. Установлено, что в Москве он принимал участие в отделке зданий Биржи на Ильинке, Государственного банка на Неглинной, Незлобинского театра на Театральной площади. И еще одна малоизвестная грань творчества Опекушина — станковая скульптура: портретные рельефы и бюсты, сохранившиеся в Русском музее в Петербурге и Ярославском художественном музее.

Всю свою жизнь он не прекращал работать в области декоративной скульптуры и лепнины, выполняя заказы мастерских Москвы и Петербурга. Установлено, что в Москве он принимал участие в отделке зданий Биржи на Ильинке, Государственного банка на Неглинной, Незлобинского театра на Театральной площади. И еще одна малоизвестная грань творчества Опекушина — станковая скульптура: портретные рельефы и бюсты, сохранившиеся в Русском музее в Петербурге и Ярославском художественном музее.

В РГБ имеется небольшой архив Опекушина. На родине поэта в д. Свечкино и с. Рыбницы сохранилось несколько мемориальных домов, связанных с именем скульптора. В здании, где размещалось скульптурно-ремесленное отделение Рыбницкого начального училища, носившее имя Опекушина, открыт филиал Ярославского художественного музея — мемориальный Дом-музей А. М. Опекушина.

Опекушин — Пушкину

16/29 ноября — день рождения Александра Михайловича Опекушина

Велик Пушкин — велик и ваятель его, Опекушин. Силою почвы исторгнуты оба горė из самой толщи народной — «там русский дух… там Русью пахнет!»

Силою почвы исторгнуты оба горė из самой толщи народной — «там русский дух… там Русью пахнет!»

Памятник Пушкину стал одной из священных вертикалей Москвы. Вместе с седым Кремлём и колокольней Ивана Великого, соборами Василия Блаженного и Казанским и храмом Христа Спасителя, Иверской и древними стенами Китай-города, памятниками императору Александру III, генералу Скобелеву, вместе со Страстным монастырём, колокола которого первыми возвестили о прогнании наполеоновских варваров из Москвы… он стал вечным символом вечного города.

Ликовала Россия! Пушкинские торжества 6 июня 1880 г. в Москве получили необычайный размах, волею Императора Александра II праздник сделался всенародным; и никого из русских он не оставил равнодушным. По всей Империи в тот день служили панихиды по Пушкине; всё словно всколыхнулось, везде возносилась молитва о р. Божием Александре, все разом словно выдохнули это Русское имя — Пушкин.

Ликовала Москва! Более 100 тысяч собралось в окрестностях Тверской, Страстного монастыря, на Тверском бульваре; обыватели взбирались на крыши, сидели на деревьях — всем хотелось стать свидетелями «чудного мгновения», когда падёт покров с памятника, обнажив превосходное творение А. М. Опекушина… На самую площадь было допущено всего 5000 человек, подходы к ней были перекрыты. Но после торжественной церемонии и возложения безчисленных венков, ограждения были сняты, и поток людской хлынул к памятнику Поэта; многие норовили унести кто цветочек, кто веточку или лепесток на память о Пушкине. Таким манером был разобран не один десяток венков, но всё же у подножия памятника цветы не оскудевали… И был то земной поклон народа Пииту и Ваятелю.

М. Опекушина… На самую площадь было допущено всего 5000 человек, подходы к ней были перекрыты. Но после торжественной церемонии и возложения безчисленных венков, ограждения были сняты, и поток людской хлынул к памятнику Поэта; многие норовили унести кто цветочек, кто веточку или лепесток на память о Пушкине. Таким манером был разобран не один десяток венков, но всё же у подножия памятника цветы не оскудевали… И был то земной поклон народа Пииту и Ваятелю.

Мысль о сооружении памятника Пушкину уже в 50-е годы витала в воздухе, и, наконец, в декабре 1860 г. Высочайше было повелено открыть повсеместную подписку для сбора средств на памятник поэту. Честь же сего начинания принадлежала лицеистам. Их предложение об увековечении памяти Пушкина было представлено императору Александру II, который, разумеется, сие начинание одобрил. Особенно дороги в подписных листах свидетельства, в буквальном смысле слова, «о бедной лепте вдовы» — простые люди жертвовали кто по полушке, семишнику, алтыну, кто по 5, 6, 10, редко, по 20 копеек. .. В 1873, 1874 и 1875 гг. были проведены три конкурса на лучший проект памятника. Как известно, первое место в сем соревновании занял А. М. Опекушин. Пушкинский монумент он считал своим самым задушевным творением. Именно ему, русскому крестьянину, промыслительно было суждено стать автором «вековечного памятника». Миллионы талантов вскормила мать-сыра Русская Земля, не последнее место среди них занимает академик Александр Михайлович Опекушин (1838-1923).

.. В 1873, 1874 и 1875 гг. были проведены три конкурса на лучший проект памятника. Как известно, первое место в сем соревновании занял А. М. Опекушин. Пушкинский монумент он считал своим самым задушевным творением. Именно ему, русскому крестьянину, промыслительно было суждено стать автором «вековечного памятника». Миллионы талантов вскормила мать-сыра Русская Земля, не последнее место среди них занимает академик Александр Михайлович Опекушин (1838-1923).

Скульптуре, пожалуй, как искусству зрелищному, принадлежит важная роль не только в организации внешней (городской или парковой) среды, но и в упорядочении среды духовной каждого из нас, в сохранении исторической памяти народа, памяти его славных предков, одно лишь соприкосновение с которыми способно поднять энергетическую волну, всколыхнуть душу, напитать её силой, красотой, гордостью от сознания своей причастности к великим пращурам. А потому всякая благодарная душа обязана хранить воспоминание не только о героях наших, чьи изображения украшают город, но и о создателях великолепных изваяний, что дарят нам эти «чудные мгновения» священного трепета.

Увы, но всё чаще сталкиваешься с тем, что в суете мелькающих будней наши соотечественники забывают о том, что они суть «гордые внуки славян», мало кто сегодня вспоминает бодрящий завет Пушкина: «гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие». Спросите, наконец, у кого-нибудь из текущего по Пушкинской потока, кто автор памятника поэту, и далеко не каждый ответит. Пожалуй, лишь некоторым утешением может служить остроумная, но оттого не менее парадоксальная, мысль Марины Цветаевой: «…есть слава большая — безымянная. Кто в Москве знал, что Пушкин — Опекушина? Но опекушинского Пушкина никто не забыл никогда. Мнимая неблагодарность наша — ваятелю лучшая благодарность»[1].

И всё же в тот памятный 1880-й год имя скульптора было у всех на устах, оно как будто слилось с именем поэта; да и сам памятник оказался настолько хорош, что воистину стал достойным общенародного восхищения. Известный книжник и библиограф В. И. Межов в 1885 г. выпустил справочник Пушкинского праздника, куда вошло «более тысячи сочинений, статей, стихотворений и т. п., написанных по поводу этого торжества в разных местностях нашего отечества, где только приютился печатный станок… Торжества, подобные Пущкинскому, — писал далее Межов, — имеют то нравственное значение, что будят сознание народного достоинства и гордости и от изменных будничных интересов поднимают в нас стремление к высшим духовным и нравственным идеалам»[2].

Межов в 1885 г. выпустил справочник Пушкинского праздника, куда вошло «более тысячи сочинений, статей, стихотворений и т. п., написанных по поводу этого торжества в разных местностях нашего отечества, где только приютился печатный станок… Торжества, подобные Пущкинскому, — писал далее Межов, — имеют то нравственное значение, что будят сознание народного достоинства и гордости и от изменных будничных интересов поднимают в нас стремление к высшим духовным и нравственным идеалам»[2].

Сколько же таких великих торжественных минут, высоких духовных переживаний подарил нашему народу Опекушин! Сколько раз на открытии памятников работы скульптора русская душа ликовала в священном восторге от сопричастности тысячелетней истории России! Памятники Пушкину в Кишинёве (1885) и подмосковной усадьбе кн. Вяземских Остафьево (сейчас там находится памятник другой отливки, первоначальный же был увезен в Ленинград на выставку и остался там, в музее Пушкина на Мойке), Лермонтову в Пятигорске, К. Бэру в Тарту (варианты памятника в Петербурге), Н. Н. Муравьёву-Амурскому в Хабаровске (восстановлен), адмиралу А. С. Грейгу в Николаеве (не сохр.), бюсты императора Петра I, М. О. Микешина (Русский музей), М. С. Щепкина (музей-квартира Ермоловой) и несть им числа. Принимал участие Опекушин и в сооружении памятника Тысячелетию России в Новгороде, 9 фигур выполнил он для памятника императрице Екатерине II в Александровском сквере на Невском проспекте…

Бэру в Тарту (варианты памятника в Петербурге), Н. Н. Муравьёву-Амурскому в Хабаровске (восстановлен), адмиралу А. С. Грейгу в Николаеве (не сохр.), бюсты императора Петра I, М. О. Микешина (Русский музей), М. С. Щепкина (музей-квартира Ермоловой) и несть им числа. Принимал участие Опекушин и в сооружении памятника Тысячелетию России в Новгороде, 9 фигур выполнил он для памятника императрице Екатерине II в Александровском сквере на Невском проспекте…

В творчестве художника большое место занимала царская тема — это памятники государю-освободителю Александру II в Кишинёве (1883), Астрахани (1884), Хабаровске (1889) и Ченстохове, ныне Польша (1889), великолепный памятник в Московском Кремле (1898), в Бутурлиновске Воронежской губернии (1912), во Владимире (1913), Рыбинске (1914), а также внушительный монумент императору-миротворцу Александру III (1912) у храма Христа Спасителя в Москве. К сожалению, ни один из них не уцелел в вихре безбожной революции. О русской славе строителям «счастливого будущего» надо было поскорее забыть, да и воспоминания о прошлом в народе были для них сильной помехой в стремительном «полёте в никуда». В настоящее время, неведомо почему, у храма Христа Спасителя воздвигнут безвкусный памятник Александру II, не говоря уж о безобразном памятнике Петру (как раз супротив храма) против сооружения которого даже проводились молебны культурной общественностью Москвы. Увы, но так движется время — от утверждения славы и мощи, красоты императорской России к откровенному кощунству над обликом города, воистину, по слову поэта (Н. М. Шатров) к нам «нагрянул новый Тамерлан».

К сожалению, ни один из них не уцелел в вихре безбожной революции. О русской славе строителям «счастливого будущего» надо было поскорее забыть, да и воспоминания о прошлом в народе были для них сильной помехой в стремительном «полёте в никуда». В настоящее время, неведомо почему, у храма Христа Спасителя воздвигнут безвкусный памятник Александру II, не говоря уж о безобразном памятнике Петру (как раз супротив храма) против сооружения которого даже проводились молебны культурной общественностью Москвы. Увы, но так движется время — от утверждения славы и мощи, красоты императорской России к откровенному кощунству над обликом города, воистину, по слову поэта (Н. М. Шатров) к нам «нагрянул новый Тамерлан».

В настоящее время в Интернете показано достаточно изображений работ А. М. Опекушина, и каждый может вполне убедиться в достоинствах и недостатках его скульптур, оценить решение проблемы размещения и установки памятников в городском пространстве.

Жизненный путь скульптора, «академика из крепостных», был, впрочем, до переворота 1917 г. вполне благополучным. Он родился в дер. Свечкино Даниловского уезда Ярославской губ., вскоре семья переехала в соседнее село Рыбницы, славившееся своими каменотесами и мастерами лепного промысла. Отец будущего скульптора, из крепостных, сам был прекрасным лепщиком и понемногу передавал своё искусство подрастающему сыну. В 1850 г. А. М. Опекушин вместе с отцом приехал в Петербург, и с той поры его судьба навсегда оказалась связанной со столицей Российской империи. Поначалу его определили в артель лепщиков и штукатуров, потом — в рисовальную школу Общества поощрения художеств, затем юноша попал в мастерскую академика-скульптора Д. И. Йенсена, ученика великого Торвальдсена, и, кажется, духовная связь и самозабвенная преданность прекрасному сказалась в третьем поколении этой линии ваятелей, у молодого русского самородка. В 1860 г. получив «отпуск на волю», он стал вольноприходящим учеником Академии художеств. В 1862 г. Опекушину выпал первый успех — он получил серебряную медаль за исполнение барельефа «Ангел, возвещающий волхвам Рождество Христово», а спустя два года был аттестован «на звание свободного художника.

вполне благополучным. Он родился в дер. Свечкино Даниловского уезда Ярославской губ., вскоре семья переехала в соседнее село Рыбницы, славившееся своими каменотесами и мастерами лепного промысла. Отец будущего скульптора, из крепостных, сам был прекрасным лепщиком и понемногу передавал своё искусство подрастающему сыну. В 1850 г. А. М. Опекушин вместе с отцом приехал в Петербург, и с той поры его судьба навсегда оказалась связанной со столицей Российской империи. Поначалу его определили в артель лепщиков и штукатуров, потом — в рисовальную школу Общества поощрения художеств, затем юноша попал в мастерскую академика-скульптора Д. И. Йенсена, ученика великого Торвальдсена, и, кажется, духовная связь и самозабвенная преданность прекрасному сказалась в третьем поколении этой линии ваятелей, у молодого русского самородка. В 1860 г. получив «отпуск на волю», он стал вольноприходящим учеником Академии художеств. В 1862 г. Опекушину выпал первый успех — он получил серебряную медаль за исполнение барельефа «Ангел, возвещающий волхвам Рождество Христово», а спустя два года был аттестован «на звание свободного художника. .. с правом пользоваться с потомством его вечною и совершенною свободою и вольностью…»[3]. Интерес Опекушина к скульптурному портрету не остался незамеченным; в частности, видимо, именно поэтому М. О. Микешин пригласил молодого мастера участвовать в создании памятника Тысячелетию России. В сентябре 1870 г. А. М. Опекушин подал прошение Совету Академии на соискание звания академика, после некоторых неурядиц, просьба скульптора была удовлетворена: искомого звания он удостоился 2 ноября 1870 г.; а 12 мая 1872 г. стал действительным членом Академии художеств. Одновременно он создал известный бюст Петра, весьма искусно выполненный, за который был удостоен Большой золотой медали на Московской политехнической выставке. Кроме того, за моделирование статуи адмирала Грейга ему был пожалован орден св. Станислава III ст. (1873), а через год, после открытия памятника Екатерине Великой перед Александринским театром, скульптор получил орден св. Владимира IV ст.

.. с правом пользоваться с потомством его вечною и совершенною свободою и вольностью…»[3]. Интерес Опекушина к скульптурному портрету не остался незамеченным; в частности, видимо, именно поэтому М. О. Микешин пригласил молодого мастера участвовать в создании памятника Тысячелетию России. В сентябре 1870 г. А. М. Опекушин подал прошение Совету Академии на соискание звания академика, после некоторых неурядиц, просьба скульптора была удовлетворена: искомого звания он удостоился 2 ноября 1870 г.; а 12 мая 1872 г. стал действительным членом Академии художеств. Одновременно он создал известный бюст Петра, весьма искусно выполненный, за который был удостоен Большой золотой медали на Московской политехнической выставке. Кроме того, за моделирование статуи адмирала Грейга ему был пожалован орден св. Станислава III ст. (1873), а через год, после открытия памятника Екатерине Великой перед Александринским театром, скульптор получил орден св. Владимира IV ст.

Словом, к работе над памятником Пушкину пришёл маститый, умудрённый опытом и многими знаниями ваятель. Радость победы в конкурсе была несколько омрачена завистью и местью «коллег»; «каждый хотел связать своё имя с Пушкиным, — свидетельствовал художник, — но я ли в этом виноват?»[4] Уже через три дня ректор Академии Иордан предложил Опекушину освободить казённую мастерскую под тем предлогом, что заказ «на Пушкина» позволял устроить собственную мастерскую. Конечно, ни М. Антокольский, ни И. Шредер, нн даже главный конкурент Опекушина, П. Забелло, а какой-то русский простолюдин, ещё из крепостных, «чему только учат в Академии?» (вопрошала газета «Голос»), будет сооружать всенародный памятник великому поэту. «Я работал тогда над статуей летописца Нестора, — рассказывал Опекушин… — «Срок продлить нельзя», — ответил ректор. «Что же мне делать?» — спросил я. «Что хотите», — последовал ответ. «Прикажете сломать?» — «Это ваше дело, но мастерскую нам очистите», — и ректор закончил со мной разговаривать. Пришлось сломать почти совершенно законченную статую, над которой я работал около двух лет. Сколько ни старался повторить, не удалось»[5].

Радость победы в конкурсе была несколько омрачена завистью и местью «коллег»; «каждый хотел связать своё имя с Пушкиным, — свидетельствовал художник, — но я ли в этом виноват?»[4] Уже через три дня ректор Академии Иордан предложил Опекушину освободить казённую мастерскую под тем предлогом, что заказ «на Пушкина» позволял устроить собственную мастерскую. Конечно, ни М. Антокольский, ни И. Шредер, нн даже главный конкурент Опекушина, П. Забелло, а какой-то русский простолюдин, ещё из крепостных, «чему только учат в Академии?» (вопрошала газета «Голос»), будет сооружать всенародный памятник великому поэту. «Я работал тогда над статуей летописца Нестора, — рассказывал Опекушин… — «Срок продлить нельзя», — ответил ректор. «Что же мне делать?» — спросил я. «Что хотите», — последовал ответ. «Прикажете сломать?» — «Это ваше дело, но мастерскую нам очистите», — и ректор закончил со мной разговаривать. Пришлось сломать почти совершенно законченную статую, над которой я работал около двух лет. Сколько ни старался повторить, не удалось»[5]. Так в этом деле сказалась подленькая, завистливая и зависимая позиция академика Иордана, а мы лишились ещё одной замечательной работы выдающегося мастера.

Так в этом деле сказалась подленькая, завистливая и зависимая позиция академика Иордана, а мы лишились ещё одной замечательной работы выдающегося мастера.

После 1917 г. положение А. М. Опекушина стало прямо-таки угрожающим: семья была в сущности ограблена, банковский счёт и дом в Петербурге экспроприированы, академик из крепостных, между прочим, оказался не нужным сов. власти, как и тысячи других замечательных деятелей культуры и науки Российской империи. Только благодаря хлопотам М. Горького Опекушину назначили академический паёк, но он всё же решил покинуть голодный и холодный Питер. В 1920 г. Горький помог отправить семью на родину за государственный счёт. Но и там жизнь была более чем суровой. Последней отрадой трёх невыносимых лет стало обучение лепке сельской детворы. Скульптор умер 4 марта 1923 г., похоронен на Спасском погосте села Рыбницы. Так уныло глядится сегодня Спасская церковь в Рыбницах, неподалёку от неё скромная могила Опекушина; небольшая серенькая надгробная плита с краткой надписью «Скульптор академик Александр Михайлович Опекушин. 1938-1923» появилась здесь лишь в начале 70-х гг. ХХ века. — Словно образ безвозвратно ушедшей России.

1938-1923» появилась здесь лишь в начале 70-х гг. ХХ века. — Словно образ безвозвратно ушедшей России.

* * *

В год столетия кончины Пушкина в далёком Харбине владыка Нестор, архиепископ Камчатский и Сеульский писал следующее: «Среди мучительных переживаний современности, когда наша Родина стонет под тяжким гнётом, а мы, её изгнанники, едим горчайший хлеб изгнания в нищете и унижении… радостно вдруг осознать, не разумом только, но сердцем почувствовать, что вопреки всем унижениям, всякому презрению… всё же принадлежим мы к великому, к величайшему в мире народу.

А это чувство, это неоспоримое сознание никто в нас не будит так ясно, так ярко, как именно Пушкин… <…> И недаром с именем Пушкина в дальнейшей истории Русской мысли так связаны крупнейшие переломные моменты оживления и пробуждения национальных светлых чувств. Таким моментом было торжество открытия памятника Пушкину в Москве в 1880 году, когда огненным словом Достоевского, именем Пушкина Русское общество оказалось пробужденным от чар интернациональных и революционных бредней и вдруг почувствовало себя снова Русским, православным, облечённым высшим духовным призванием. Быть может, это духовное пробуждение отсрочило на сорок лет нашу тяжкую катастрофу и дало много здоровых ростков в Русской душе, не умерших и доселе»[6].

Быть может, это духовное пробуждение отсрочило на сорок лет нашу тяжкую катастрофу и дало много здоровых ростков в Русской душе, не умерших и доселе»[6].

Остаётся только добавить, что посильную лепту в это стояние внёс ярославский крестьянин Александр Михайлович Опекушин.

Наталья Викторовна Масленникова, кандидат филологических наук

[1] Цветаева М. И. Мой Пушкин. Paris. Booking International. 1995. С. 19.

[2] Цит. по: Крейн З. Э. Рукотворный памятник. М., 1980. С. 31.

[3] РГИА, ф. 789, оп. 14, д. 11 — «О», л. 1. Цит. по: Чубуков В. В. Всенародный памятник Пушкину. М., 1999. С. 42.

[4] Цит. по: Крейн З. Э. Указ. соч. С. 16.

[5] РГБ ОР, ф. 545, карт. 2, ед. хр. 11. Цит. по: Чубуков В. В. Указ. соч. С. 40.

[6] Нестор (Анисимов), архиепископ. Пушкин и современность// «В краю чужом…». М.- Рыбинск. 1998. С.41.

Скульптор Александр Опекушин. Возрождение чувства нации

Вторая половина XIX века принесла русскому искусству ряд талантливых мастеров, имена которых ныне в значительной степени забыты специалистами. Несмотря на то, что его творчество красноречиво говорит о периоде его создания с его проблемами и противоречиями, скульптор Александр Опекушин как раз является одной из таких недооцененных фигур.

Несмотря на то, что его творчество красноречиво говорит о периоде его создания с его проблемами и противоречиями, скульптор Александр Опекушин как раз является одной из таких недооцененных фигур.

1860-1880-е годы принесли с собой у русских скульпторов утрату национального чувства. Многие переехали жить и работать в Италию или Францию, что имело очевидные последствия для русской скульптуры. С приходом художников-передвижников, или художников-передвижников, выдающиеся старорусские мастера были забыты, а наследие классической древности оказалось неактуальным для современной скульптуры.

В спешке похоронить устаревшую академическую традицию прогрессивные искусствоведы перестали различать академическое и классическое, ополчившись против того и другого. Борьба с академическими канонами была тщетной и абсурдной, но ее последствия для скульптурного искусства были ужасны. Здесь господствовало сходство и достоверность, а натурализм стал в порядке вещей до такой степени, что скульпторы утратили всякое чувство своего материала, оторвав скульптуру от архитектуры. Таков был, вкратце, мир русской скульптуры второй половины XIX в.век.

Таков был, вкратце, мир русской скульптуры второй половины XIX в.век.

Скульптор Александр Михайлович Опекушин родился в селе Свечкино Даниловского уезда Ярославской губернии 16 ноября 1838 года (28 ноября по старому стилю). В то время деревня принадлежала Е.В. Ольхина — помещица, имеющая гражданский титул седьмого класса. Плохая почва в тех краях вынуждала местных жителей искать сезонную работу за пределами села, Ярославская губерния могла похвастаться множеством прекрасных мастеров. Глиняльщики деревень Свечкино, Рыбницы, Давыдково и Овсяники были хорошо известны, и их часто приглашали работать в Ярославль, Кострому и даже в Москву и Петербург. Опекушины, Козловы, Куропатовы, Итошкины и Дылевы из поколения в поколение были глиняными мастерами. Хорошо владевший этим ремеслом отец Александра Опекушина Михаил также был скульптором-самоучкой. Учась в Петербурге, он стал одним из лучших модельеров на столичном бронзовом заводе «Nicholls & Plincke» англичанина Роберта Кохуна. Его глиняные пастухи, пастушки, сказочные персонажи и звери всегда пользовались большим спросом в деревне. ярмарках на Волге, принося семье скромный, но регулярный доход.Таким образом, любовь маленького Александра к глине воспринималась окружающими на полном серьезе.Когда мальчику исполнилось двенадцать, с разрешения Ольхиной Михаил Опекушин отвез сына в Петербург, чтобы мальчика устроили подмастерьем в артель гончаров и штукатуров. Работа была тяжелой, но товарищи по работе заметили любовь мальчика к искусству. Вскоре ему стали доверять не только неквалифицированные работы, но и более тонкая работа над простыми декоративными элементами.С помощью артели Михаилу Опекушину удалось записать сына в рисовальную школу Общества поощрения художников, где Александр учился до 1852 года. По моим данным, трехгодичный курс мальчик закончил за два года, перейдя на работу в мастерскую датского скульптора Давида Йенсена.

ярмарках на Волге, принося семье скромный, но регулярный доход.Таким образом, любовь маленького Александра к глине воспринималась окружающими на полном серьезе.Когда мальчику исполнилось двенадцать, с разрешения Ольхиной Михаил Опекушин отвез сына в Петербург, чтобы мальчика устроили подмастерьем в артель гончаров и штукатуров. Работа была тяжелой, но товарищи по работе заметили любовь мальчика к искусству. Вскоре ему стали доверять не только неквалифицированные работы, но и более тонкая работа над простыми декоративными элементами.С помощью артели Михаилу Опекушину удалось записать сына в рисовальную школу Общества поощрения художников, где Александр учился до 1852 года. По моим данным, трехгодичный курс мальчик закончил за два года, перейдя на работу в мастерскую датского скульптора Давида Йенсена.

Выпускник Копенгагенской академии художеств, Йенсен был академиком скульптуры и учеником выдающегося Бертеля Торвальдсена. Вместе с Иваном Реймерсом в 1845 году он основал в Санкт-Петербурге фабрику «по изготовлению произведений искусства и декоративных украшений из терракоты с мастерской», которая просуществовала до 1895 года. Классическая скульптура Торвальдсена и Кановы вызывала большое восхищение у Йенсена. маленькая «академия на реке Карповке», а собственная работа датского скульптора, статная и импозантная, выполнена в стиле поздней классики.

Классическая скульптура Торвальдсена и Кановы вызывала большое восхищение у Йенсена. маленькая «академия на реке Карповке», а собственная работа датского скульптора, статная и импозантная, выполнена в стиле поздней классики.

В этой студии Опекушин провел пять лет: Дэвид Дженсен, можно сказать, был его первым профессиональным учителем. Дженсен ценил стремление своего ученика к обучению и поручал ему не только копирование гипсовых украшений, но и изготовление декоративных скульптур, кариатид и орнаментальных композиций. В мастерской Дженсена Александр Опекушин приобрел базовые навыки скульптора.

Вскоре он стал известен как хороший глиняный мастер. Ведя скромное существование, он много работал, беря на себя дополнительную работу и откладывая каждую копейку, чтобы выкупить у Ольхиной свободу. Его мечта сбылась в 1859 году., когда Опекушину исполнился 21 год: заплатив 500 рублей, он наконец стал свободным человеком. В этом ему помогал Давид Дженсен, впоследствии помогший получить право посещать скульптурный класс в Петербургской Академии художеств. Здесь Опекушин продолжал изучать классическую традицию, иного подхода Академия не предлагала. В 1862 году Опекушин представил на конкурс свою скульптуру «Ангел, возвещающий пастухам о рождении Христа». Изящная, но простая композиция и прекрасное исполнение были убедительным доказательством того, что юноша многому научился в классической скульптуре: для этой работы Опекушин награжден малой серебряной медалью

Здесь Опекушин продолжал изучать классическую традицию, иного подхода Академия не предлагала. В 1862 году Опекушин представил на конкурс свою скульптуру «Ангел, возвещающий пастухам о рождении Христа». Изящная, но простая композиция и прекрасное исполнение были убедительным доказательством того, что юноша многому научился в классической скульптуре: для этой работы Опекушин награжден малой серебряной медалью

Изучение подхода Торвальдсена не помешало молодому скульптору создавать чистые, гармоничные образы. Академия художеств признала успех Опекушина: в январе 1864 г. под списком выпускников, удостоенных звания художника, в журнале Правления Академии была сделана следующая запись: , ученику академика Иенсена Александру Опекушину, настоящим присваивается звание «неклассного» художника». Не надо, конечно, забывать, что добиться успехов в Академии художеств никогда не удавалось простолюдинам, а бывшему крепостному без денег и связей это было бы почти невозможно.Все звания, полученные впоследствии Опекушиным, стоили ему большого труда и унижений. Простой слушатель никогда не мог считаться полноправным членом Академии. В архивах Академии Опекушин упоминается только как ученик Дэвида Дженсена, работы которого экспонировались в учреждении. Если рядовые студенты Академии, успешно сдавшие экзамены, получили Звание «классного» художника по окончании школы Александру Опекушину пришлось отработать для этого звания долгих шесть лет.

Простой слушатель никогда не мог считаться полноправным членом Академии. В архивах Академии Опекушин упоминается только как ученик Дэвида Дженсена, работы которого экспонировались в учреждении. Если рядовые студенты Академии, успешно сдавшие экзамены, получили Звание «классного» художника по окончании школы Александру Опекушину пришлось отработать для этого звания долгих шесть лет.

Статус Опекушина был таков, что молодой скульптор был благодарен за любую возможность помочь известному скульптору, даже если это означало работу исключительно над проектами другого мастера. После 17 лет учебы и практики Александр Опекушин ушел из мастерской Иенсена, чтобы работать с академиком Михаилом Микешиным, с которым он познакомился в 1862 году. Только после десяти лет помощника Микешина скульптор, наконец, смог начать работать самостоятельно.

Ученик Богдана Виллевальде Микешин был известен как талантливый художник-график. Известный своими иллюстрациями к произведениям Гоголя, Шевченко и других писателей, он также был прирожденным скульптором. Не зная практики скульптуры, Микешин, тем не менее, отвечал за дизайн большого количества статуй. В то время на конкурсы дизайна статуй можно было представить не только скульптурные этюды, но и эскизы, и рисунки. Яркие и оригинальные изделия Микешина всегда отличались интересной композицией и богатым декором. Первый подобный конкурс, в котором принял участие художник, состоялся в 1859 году., задача тогда состояла в том, чтобы спроектировать памятник «Тысячелетию России». Проект Микешина получил первую премию. В помощь ему в работе Микешин призвал академика Роберта (Романа) Залемана, Ивана Шредера, Николая Лаверецкого и молодых скульпторов Михаила Чижова и Александра Опекушина

Не зная практики скульптуры, Микешин, тем не менее, отвечал за дизайн большого количества статуй. В то время на конкурсы дизайна статуй можно было представить не только скульптурные этюды, но и эскизы, и рисунки. Яркие и оригинальные изделия Микешина всегда отличались интересной композицией и богатым декором. Первый подобный конкурс, в котором принял участие художник, состоялся в 1859 году., задача тогда состояла в том, чтобы спроектировать памятник «Тысячелетию России». Проект Микешина получил первую премию. В помощь ему в работе Микешин призвал академика Роберта (Романа) Залемана, Ивана Шредера, Николая Лаверецкого и молодых скульпторов Михаила Чижова и Александра Опекушина

Вклад Опекушина в целом сводился к техническому исполнению, однако его горельеф Петра Великого на цилиндрическом гранитном постаменте в значительной степени был разработан им самим Фигуры Петра и крылатого Гения на верхняя часть пьедестала, у шара, была выполнена Опекушиным в натуральную величину по модели Шредера. Интересно, что именно эта часть памятника, к несчастью, привлекла внимание искусствоведа Владимира Стасова.О Петре и Гений, Стасов писал: «Неужели современные художники должны смешивать историю с фантазией и сказками? Уместно ли, например, изображать Петра Великого в аутентичном, историческом костюме, в кафтане и ботфортах, с каким-то мифическим, старомодным Гением за плечом, тыкающим его в спину и указывающим, куда идти Петру и что ему делать? делать? Попробуйте объяснить нашим людям эту детскую шалость! … Какой беспорядок! Много вздора из старых учебников, скудная, отжившая фантазия!..»

Интересно, что именно эта часть памятника, к несчастью, привлекла внимание искусствоведа Владимира Стасова.О Петре и Гений, Стасов писал: «Неужели современные художники должны смешивать историю с фантазией и сказками? Уместно ли, например, изображать Петра Великого в аутентичном, историческом костюме, в кафтане и ботфортах, с каким-то мифическим, старомодным Гением за плечом, тыкающим его в спину и указывающим, куда идти Петру и что ему делать? делать? Попробуйте объяснить нашим людям эту детскую шалость! … Какой беспорядок! Много вздора из старых учебников, скудная, отжившая фантазия!..»

Однако проект понравился заказчикам, и в 1862 году в Новгороде был открыт Памятник Тысячелетию России.

С середины 1860-х годов Опекушин часто работал над скульптурными портретами. В 1869 году за бюст Микешина, барельеф купца Посохова и бюст актера Комиссарова-Костромского он, наконец, получил звание «классного» художника второй степени. Через год ему было присвоено звание классного художника 1-й степени за бюст госпожи Веймарн и медальон графини Шуваловой. Из всех скульпторов, работавших над монументом «Тысячелетие России», Михаил Микешин выделил Опекушина, который помог ему создать статую военного губернатора Николаева — Адмирал Алексей Грейг Проект должен был принадлежать Микешину, а фигура адмиралу Опекушину Открытие памятника в мае 1873 года стало важным событием в истории города Николаева

Из всех скульпторов, работавших над монументом «Тысячелетие России», Михаил Микешин выделил Опекушина, который помог ему создать статую военного губернатора Николаева — Адмирал Алексей Грейг Проект должен был принадлежать Микешину, а фигура адмиралу Опекушину Открытие памятника в мае 1873 года стало важным событием в истории города Николаева

Реализация чужих идей позволила Опекушину зарабатывать на жизнь и приобретать опыт, но научился идти своим творческим путем. Его первой самостоятельной работой стала статуя Петра Великого: молодой скульптор, конечно, уже изучал эту историческую фигуру. Образ Опекушина во многом заимствован из картины Николая Ге «Петр Великий допрашивает царевича Алексея в Петергофе». Представленная на первой выставке художников-передвижников в 1871 году, эта картина изображает монарха не как героя древности, а как человека, человек с чувствами и эмоциями, как и все. Опекушин последовал его примеру. Его Петр стоит в естественной расслабленной позе. Облокотившись на спинку стула, он указывает на карту будущего города, которая лежит у его ног. Фигура Петра как бы раскручивается в пространстве, как пружина, производя впечатление энергии и бодрости Статуя имела большой успех: в 1872 году для этой работы был изготовлен и бюст покойного цесаревича Николая Александровича, изготовленный для Санкт-Петербургского Николая Чудотворца Александр Опекушин стал академиком скульптуры.0005

Фигура Петра как бы раскручивается в пространстве, как пружина, производя впечатление энергии и бодрости Статуя имела большой успех: в 1872 году для этой работы был изготовлен и бюст покойного цесаревича Николая Александровича, изготовленный для Санкт-Петербургского Николая Чудотворца Александр Опекушин стал академиком скульптуры.0005

В том же году в новом качестве молодой скульптор помог воплотить в жизнь еще одну грандиозную идею Михаила Микешина, создав девять статуй для памятника Екатерине Великой в Санкт-Петербурге. Это были ближайшие последователи и сторонники императрицы: Алексей Орлов, Григорий Потемкин, Александр Безбородко, Петр Румянцев, флотоводец Василий Чичагов, Иван Бецкий, Екатерина Дашкова и Гавриил Державин. Центральную статую выполнил Михаил Чижов. Этот памятник наконец принес Опекушину и Чижову заслуженную славу, и если главную похвалу, как всегда, получил Микешин, то на этот раз его помощники также получили широкое признание. Девять статуй Александра Опекушина были признаны важным успехом.

В дальнейшем скульптор работал самостоятельно. Вскоре представилась прекрасная возможность воплотить собственные идеи в жизнь. В 1860 году, к пятидесятилетию Царскосельского лицея, обсуждался план поставить памятник одному из самых выдающихся выпускников лицея — поэту Пушкину — в Царском Селе. Правительство отказалось финансировать операцию, был организован независимый сбор. Это стремление поставить памятник Пушкину на собранные народом средства было признаком растущего самосознания русской нации. Значение монументальной скульптуры в то время во многом определялось народным мнением. Положительный идеал, представленный статуей, высоко ценился, что оказало влияние на творчество многих скульпторов. Опекушин чувствовал себя в высшей степени способным выразить уважение своего народа к этому историческому герою, что, несомненно, и послужило причиной того, что именно его проект был выбран в конце концов среди всех других.

Для руководства созданием статуи создана комиссия из выпускников Царскосельского лицея. По предложению члена комиссии адмирала Ф. Ф. Матюшкина было решено установить памятник в Москве. После долгих обсуждений было выбрано и конкретное место: конец Тверского бульвара, напротив Страстного монастыря. В 1860 году был объявлен конкурс на лучший проект. В документах дан подробный анализ каждой конструкции. Пресса также дала хорошее представление об общественном мнении относительно статуи и основных недостатках представленных планов. Большинство претендентов не увидели памятник в целом, придавая чрезмерное значение модным «музам и аллегориям». Между тем общественные дебаты послужили уточнению некоторых требований. при этом производя впечатление «идеального образа»; платье должно было быть аутентичным и, конечно же, все должно гармонировать с окружающей обстановкой.

По предложению члена комиссии адмирала Ф. Ф. Матюшкина было решено установить памятник в Москве. После долгих обсуждений было выбрано и конкретное место: конец Тверского бульвара, напротив Страстного монастыря. В 1860 году был объявлен конкурс на лучший проект. В документах дан подробный анализ каждой конструкции. Пресса также дала хорошее представление об общественном мнении относительно статуи и основных недостатках представленных планов. Большинство претендентов не увидели памятник в целом, придавая чрезмерное значение модным «музам и аллегориям». Между тем общественные дебаты послужили уточнению некоторых требований. при этом производя впечатление «идеального образа»; платье должно было быть аутентичным и, конечно же, все должно гармонировать с окружающей обстановкой.

Позднее, в 1860-х годах, конкурс прекратился: деньги, необходимые для возведения статуи, просто не были собраны. Однако к 1873 году было собрано 55 000 рублей, и снова был объявлен открытый конкурс на лучший проект. Участвовали многие известные скульпторы, в том числе академик Николай Пименов, лично знавший поэта. Всего было представлено 15 проектов. Опекушин сделал для конкурса два эскиза — искусно выполненные и со вкусом, но несколько вычурные и драматичные. Хотя судьи признали их лучшими, Опекушин не выиграл соревнование. В том году победитель не был выбран, и пресса долго обсуждала неудачное мероприятие.

Участвовали многие известные скульпторы, в том числе академик Николай Пименов, лично знавший поэта. Всего было представлено 15 проектов. Опекушин сделал для конкурса два эскиза — искусно выполненные и со вкусом, но несколько вычурные и драматичные. Хотя судьи признали их лучшими, Опекушин не выиграл соревнование. В том году победитель не был выбран, и пресса долго обсуждала неудачное мероприятие.

В следующем году был проведен второй конкурс, на который было подано 19 работ. На этот раз Опекушин представил четыре проекта, которые получили приз жюри, но победитель снова не был выбран.

В 1875 году на третий конкурс Александр Опекушин представил шесть работ. Один из них был выбран судьями: наконец, был выбран дизайн статуи.

Благодаря компетентному и требовательному жюри, проявившему такой хороший вкус, был выбран победитель, который действительно смог осуществить желание народа. Комитет действовал по требованию русской публики, и Опекушину предстояло еще раз исполнить чужую волю в создании своей статуи: на этот раз, однако, «другим» был не коллега-скульптор, а русский народ.

18 июня 1880 года памятник был открыт. Журналисты, освещавшие мероприятие, отметили непринужденную, демократичную атмосферу торжества: поскольку памятник был установлен по частной инициативе и на частные средства, правительство почти не появлялось. Это было не формальное, официальное собрание, а день всенародного празднования, достойная дань уважения великому русскому поэту. Статуя была установлена на четырехгранном постаменте из серого гранита, украшенном меньшими плитами из красного гранита. К постаменту со всех четырех сторон вели ступени, а памятник окружали двенадцать коротких столбов, украшенных венками и соединенных бронзовой гирляндой из лавровых листьев. Сама фигура обладала видом классической строгой простоты. Поза поэта была естественной и расслабленной, но наполненной достоинством. Опекушину удалось соединить реализм с высокой классической традицией и монументальной скульптурой.