Карта сайта

Карта сайта

|

Западный Кавказ II к.с., Саратовкин А., 2009 г.

Турклуб «Вестра», г. Москва, Студеный пр-д, д.7

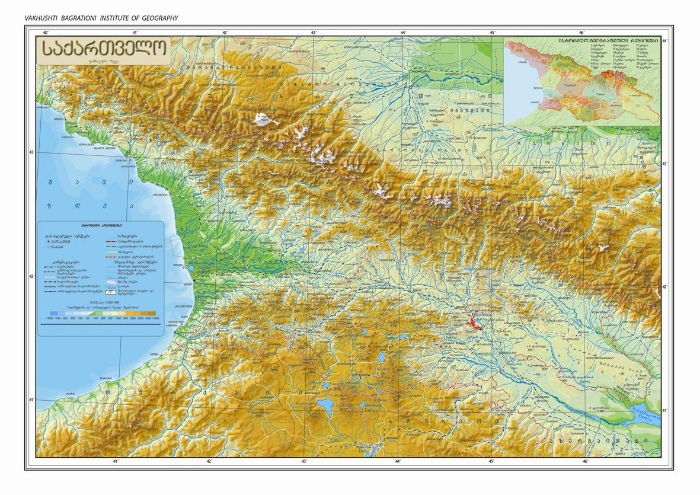

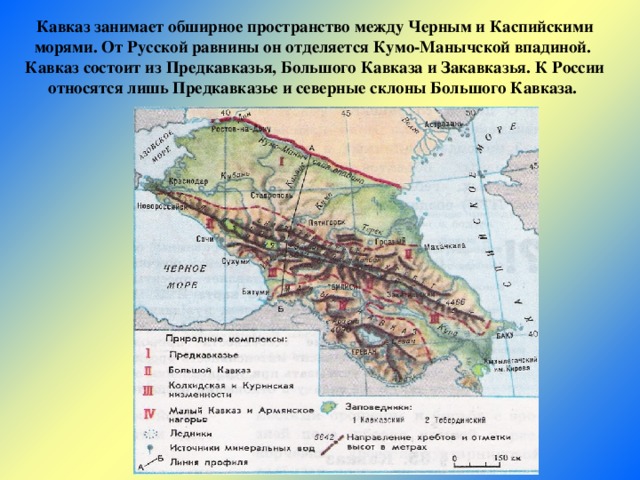

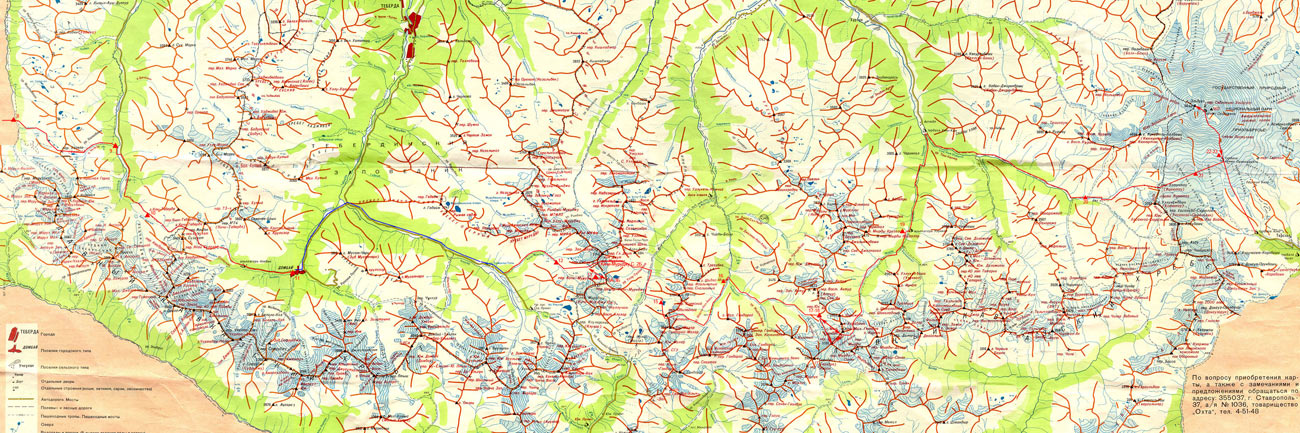

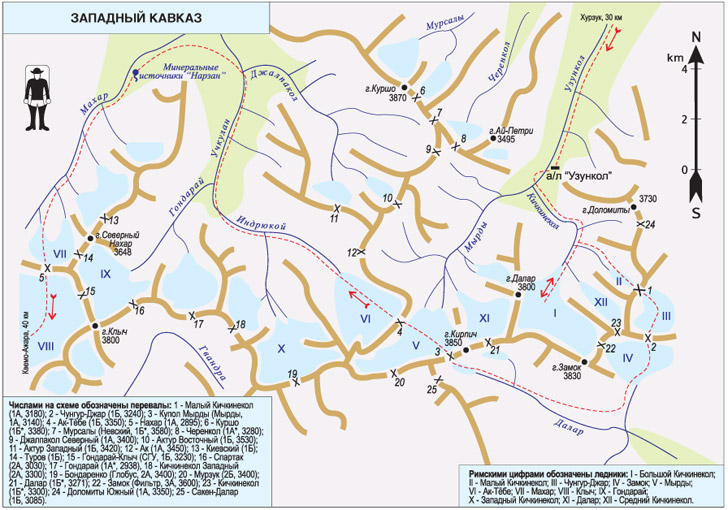

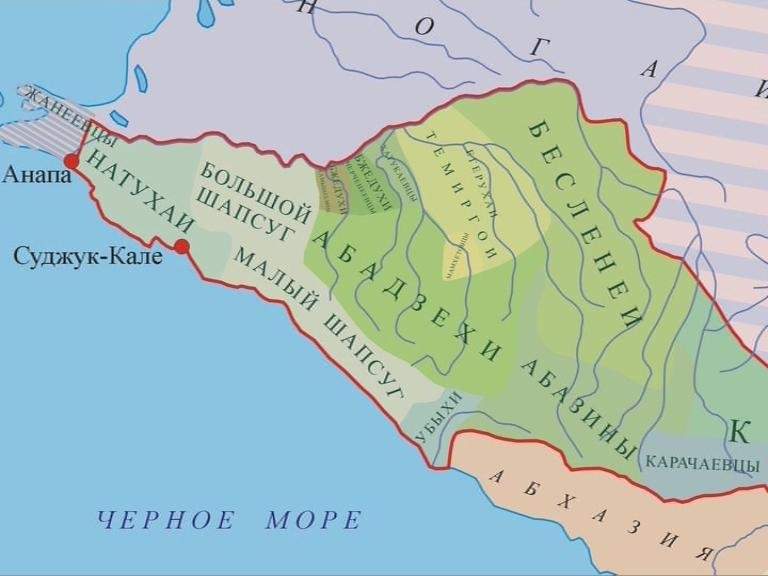

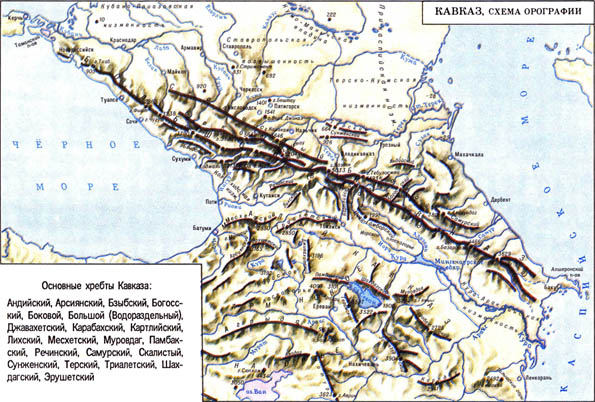

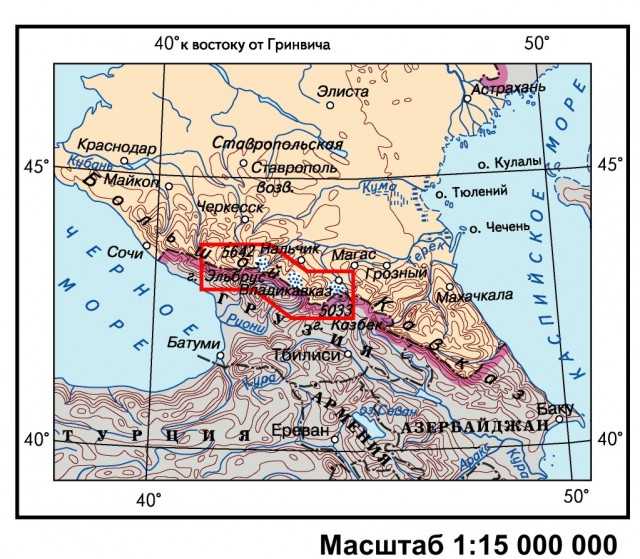

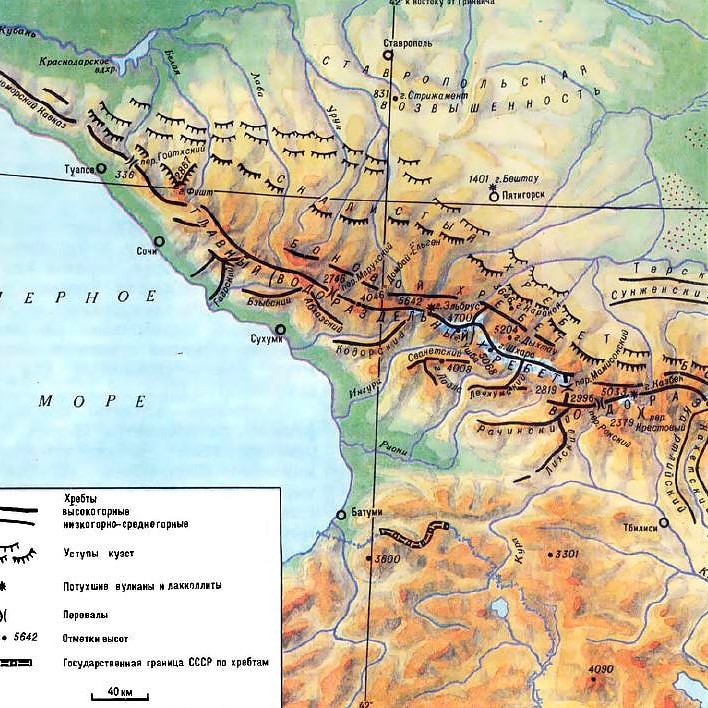

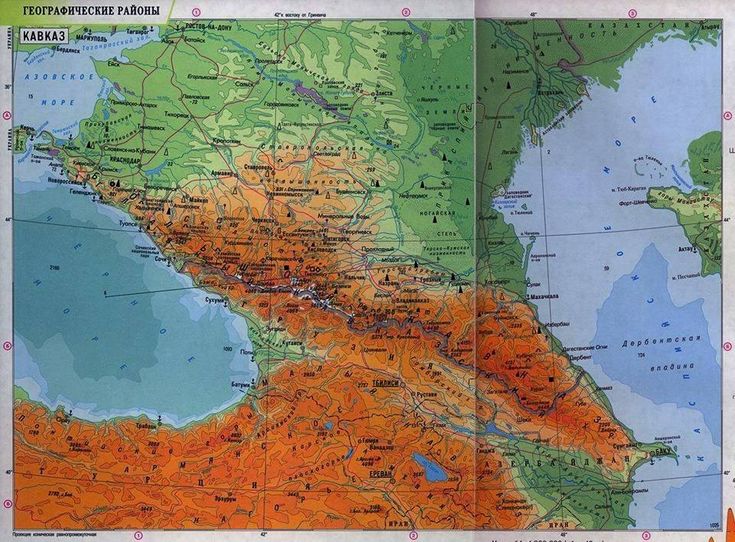

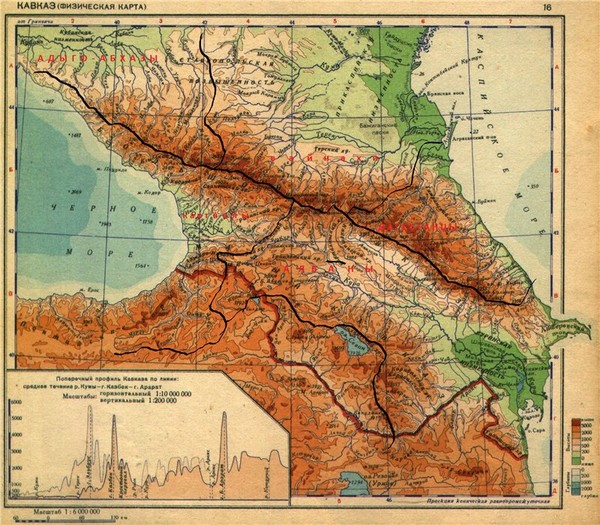

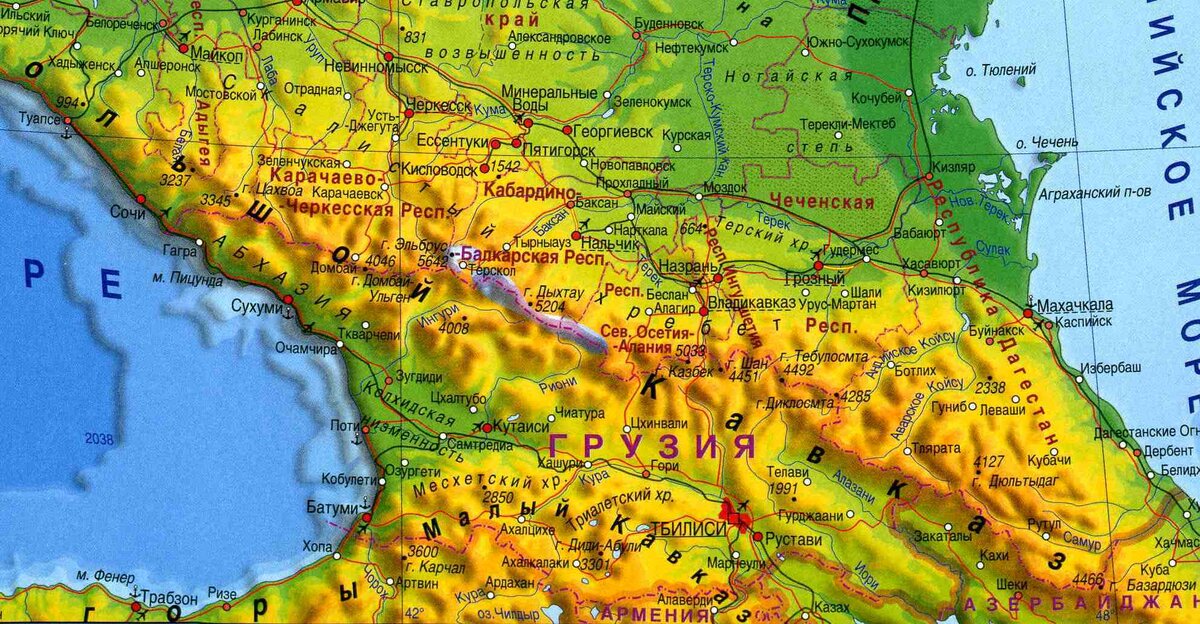

Место проведения: Западный Кавказ

Маршрутная книжка N 27/3-206

Руководитель группы Саратовкин А.Ю.

495-356-43-02, [email protected],

Состав группы: 8 человек

Общие справочные сведения о маршруте:

| Вид туризма | Категория сложности похода | Протяженность активной части похода | Продолжительность | Сроки проведения | |

| Горный | Вторая | 120 км | Общая | Ходовых дней | 26 июля — 14 августа |

| 16 | 12 | ||||

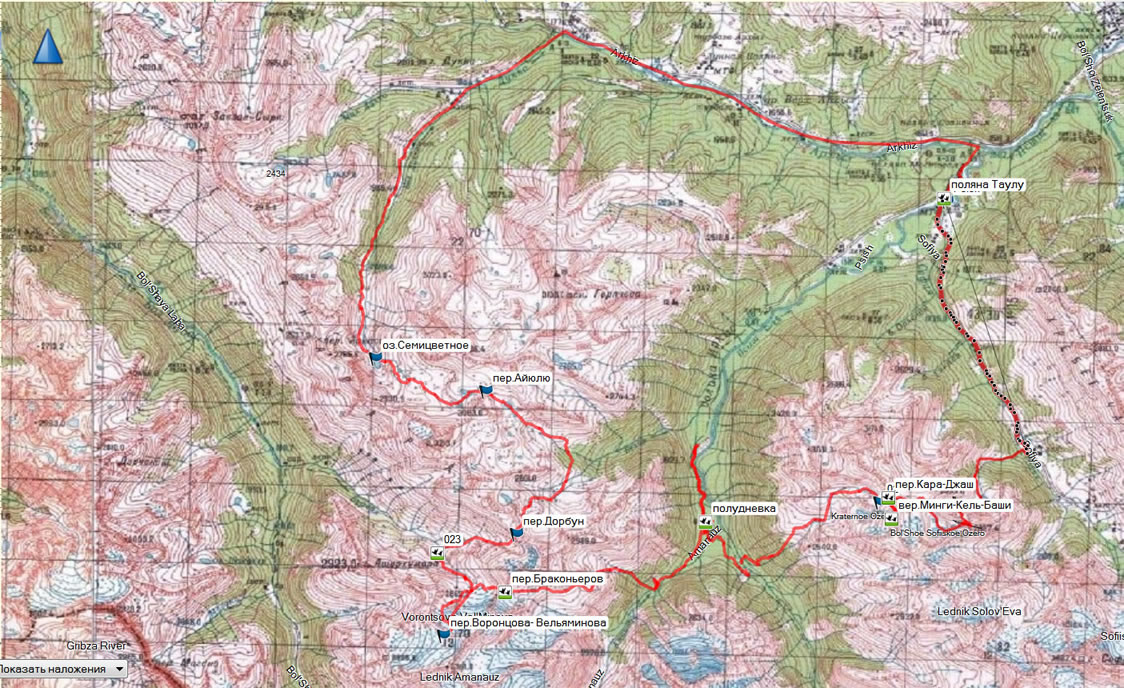

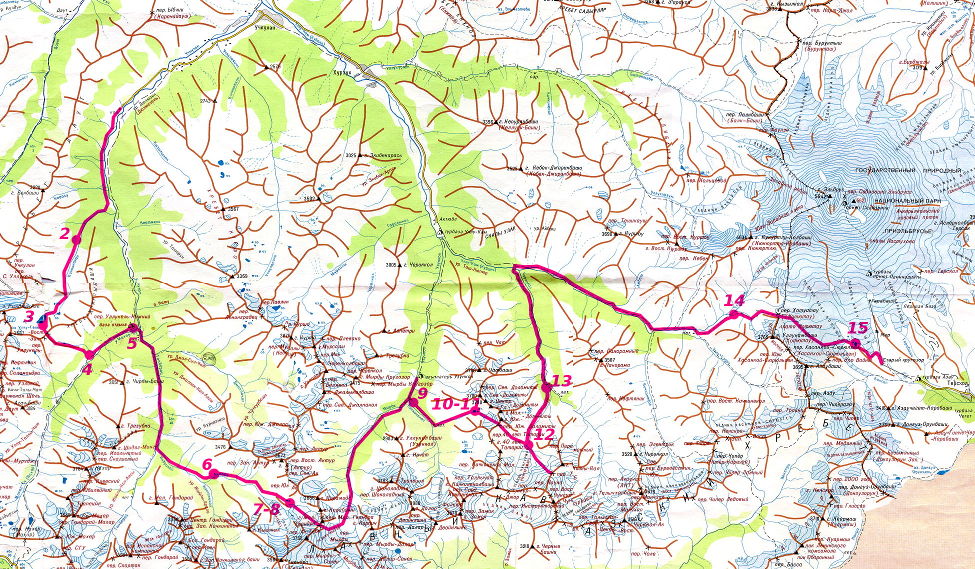

Нитка маршрута: г. Москва — г. Невинномысск — т/б «Глобус» — д.р. Махар — д.р. Трехозерная — пер. Уллукель Восточный(1А,3097) — оз. Уллукель — пер. Дырявый(1Б,3242) — д.р. Трехозерная — д.р. Махар — Т/б «Глобус» — д.р. Джалпакол — пер. Беляева рад.(1Б,3486) — в. Узловая(1Б,3649) — пер. Мао(1А,3559)- пер. Трезубец(1А, 3280) — а/л «Узункол» — пер. Доломиты Сев.(1Б,3466) — д.р. Чиринкол — д.р. Кубань — д.р. Уллукам — пер. Хотютау(1Б,3490) — пос. Азау — пос. Терскол — г. Нальчик — г. Москва

Москва — г. Невинномысск — т/б «Глобус» — д.р. Махар — д.р. Трехозерная — пер. Уллукель Восточный(1А,3097) — оз. Уллукель — пер. Дырявый(1Б,3242) — д.р. Трехозерная — д.р. Махар — Т/б «Глобус» — д.р. Джалпакол — пер. Беляева рад.(1Б,3486) — в. Узловая(1Б,3649) — пер. Мао(1А,3559)- пер. Трезубец(1А, 3280) — а/л «Узункол» — пер. Доломиты Сев.(1Б,3466) — д.р. Чиринкол — д.р. Кубань — д.р. Уллукам — пер. Хотютау(1Б,3490) — пос. Азау — пос. Терскол — г. Нальчик — г. Москва

Определяющие препятствия маршрута:

| N п/п | Вид препятствия | Категория трудности | Характеристика препятствия | Путь прохождения |

| 1 | Перевал Уллукель Восточный | 1А | 3097,травянисто-осыпной | Д.р. Трехозерная — гребень бокового отрога в. 3249 м. — оз.Уллукель 3249 м. — оз.Уллукель |

| 2 | Перевал Дырявый | 1Б | 3242, снежно-осыпной | Оз. Уллукель — моренное озеро — д.р.Трехозерная |

| 3 | Перевал Беляева (рад) | 1Б | 3486, снежно-осыпной | Д. прав. прит. р. Джалпакол — зеленые стоянки -пер. Беляева |

| 4 | В. Узловая | 1Б Альп. | 3649, скальная | Пер. Беляева — в. Узловая — пер. Беляева |

| 5 | Перевал Мао | 1А | 3559, снежно-осыпной | Д. прав. прит. р. Джалпакол — зеленые стоянки — северное озеро под пер. Мао — д.р. Черенкол |

| 6 | Перевал Трезубец | 1А | 3280, снежно-травянисто-осыпной | Д.р. Черенкол — альп. стоянки под в. Кругозор-Мырды — а/л Узункол |

| 7 | Перевал Северные Доломиты | 1Б | 3466, скально-осыпной | а/л Узункол — стоянки под пер. Доломиты Сев. — д.р. Чиринкол Доломиты Сев. — д.р. Чиринкол |

| 8 | Перевал Хотютау | 1Б | 3490, снежно-осыпной | Д.р. Кубань — д.р. Уллукам — стоянки под пер. Хотютау — ледн. Азау Большой — станция канатной дороги |

Состав группы

| фото | Ф.И.О. участников группы | Дата рождения | Тур. опыт | Обязанности в группе |

| 1.Саратовкин Андрей Юрьевич | 15.10.1983 | 3 г.у., 1 г.р., 2 л.у. |

Руководитель,Медик | |

| 2. Саратовкина Екатерина Андреевна | 16.04.1983 | 1 г.у., 2 п.у., 2р Альп. |

Начпрод | |

| 3. Фонякина Анастасия Андреевна | 23. 06.1989 06.1989 |

1 г.у., 2 л.у. |

Хронометрист, Стенографист, Финансист | |

| 4. Конторщиков Сергей Витальевич | 01.04.1994 | 2 л.у., 1А пер. |

Снаряженец | |

| 5. Исаев Андрей Сергеевич | 22.11.1983 | 1 г.у. | Снаряженец | |

| 6. Волков Михаил Андреевич | 6.02.1988 | 1 г.у. | Реммастер | |

| 7. Сеничкин Василий Николаевич | 30.05.1983 | 1 г.у. | Фотограф | |

| 8. Кривонос Андрей Владимирович | 02.04.1969 | 1 г.у., 6 в.р., 5 в.р |

Штурман |

Содержание отчета:

1. Общая идея похода

2. Варианты подъезда и отъезда

3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты

4. Изменения маршрута и их причины

Изменения маршрута и их причины

5. График движения

6. Техническое описание маршрута

7. Дополнительные сведения о походе:

Высотный график маршрута

Списки снаряжения

Информация о расходах

GPS координаты основных точек похода

8. Выводы и рекомендации

Приложения:

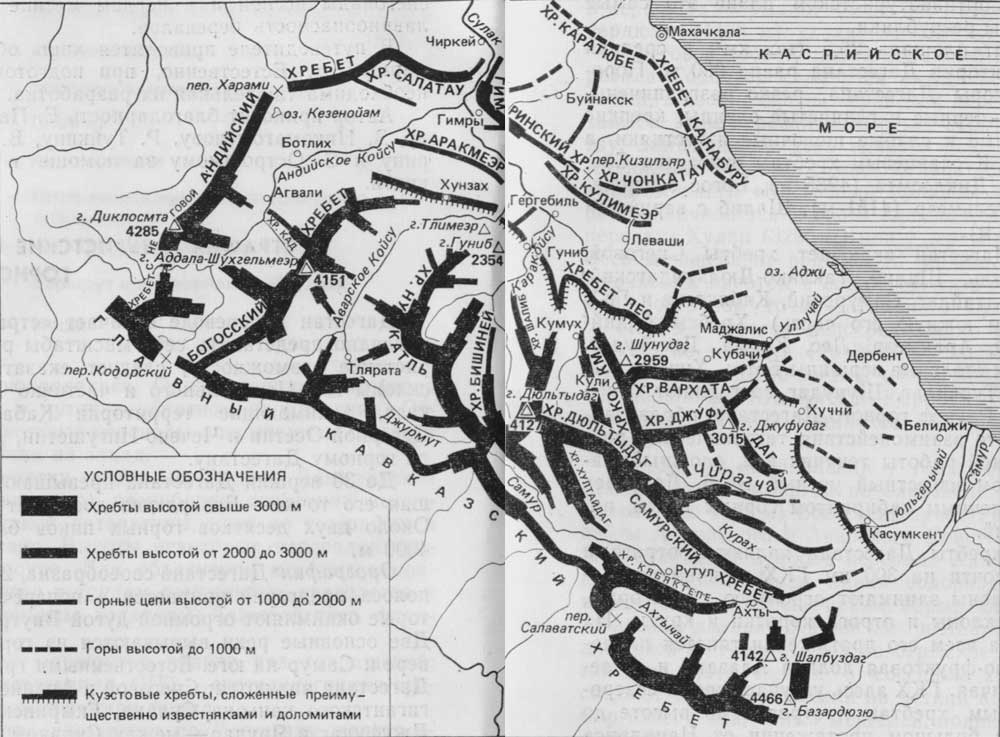

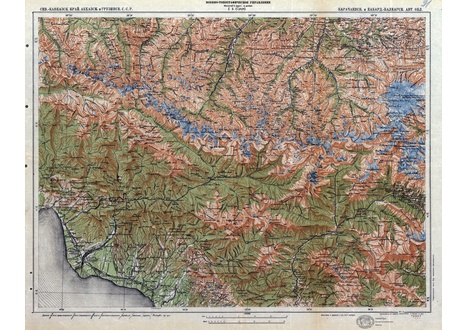

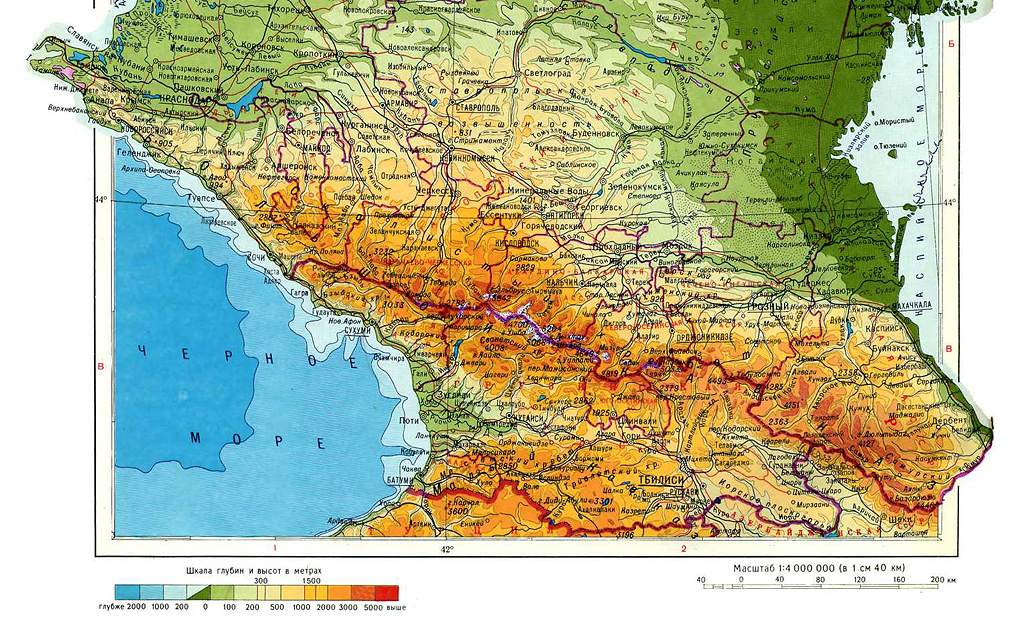

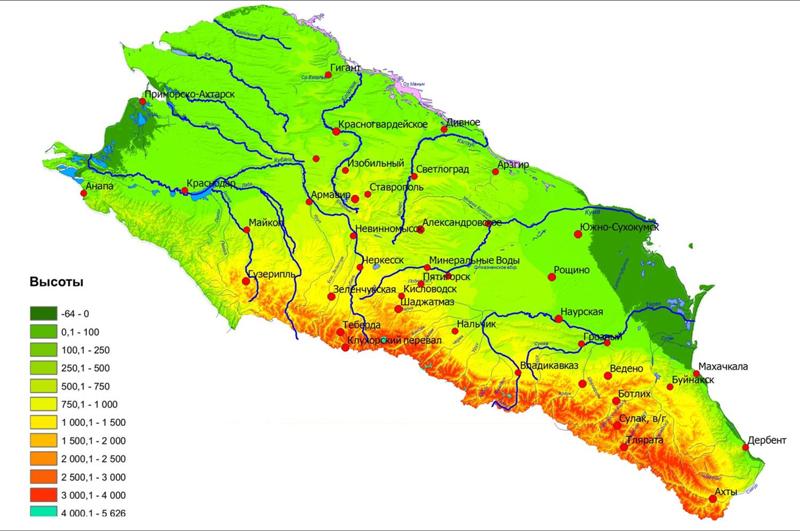

Карта района похода

1. Общая идея похода.

Основной идеей похода было пройти интересный и техничный маршрут 2 к.с. по Западному Кавказу. Цели похода:

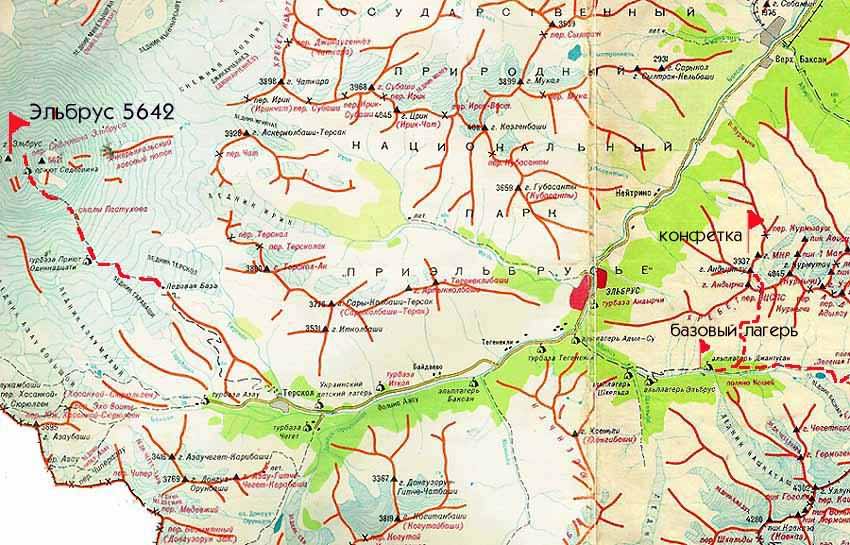

1. Посмотреть живописные районы Западного Кавказа и Приэльбрусья;

2. Посетить район Даутского хребта, верховья р. Джалпакол и хребта Куршо, а/л «Узункол», массив Доломиты, через плато Хотютау выйти в Приэльбрусье;

3. Получить навыки преодоления перевалов 1Б к.с. ;

4. Отработать навыки передвижения по различным видам рельефа.

2. Варианты подъезда и отъезда

Т.к. наш маршрут проходил в пограничной зоне, то мы оформляли погранпропуска в погранотряде г. Черкесска. По стечению обстоятельств, у одного нашего участника в Черкесске живет хороший знакомый, и он помог нам все оформить. За 30 дней мы выслали ему в электронном виде свои паспортные данные (ксерокопию главной страницы паспорта и страницы с регистрацией), план похода, и список группы. Проблем с оформлением не возникло, а нам это ничего не стоило. Вообще, другие группы заказывали пропуска через турфирму «Барс».

За 30 дней мы выслали ему в электронном виде свои паспортные данные (ксерокопию главной страницы паспорта и страницы с регистрацией), план похода, и список группы. Проблем с оформлением не возникло, а нам это ничего не стоило. Вообще, другие группы заказывали пропуска через турфирму «Барс».

Туда мы ехали поездом Москва-Владикавказ до Невинномысска. Проезд прибывает в Невинномысск в 2:30. В Невинномысске нас ждала заранее заказанная «Газель». Машину мы заказывали в фирме «Барс». Их e-mail: [email protected], тел. 89286563140. Стоимость трансферта Невинномысск — т/б «Глобус» с заездом в г. Черкесск и в а/л «Узункол» для оставления заброски — 7000 руб/рейс. Далее от Невинномысска мы поехали к поселку Учкулан с заездом в Черкесск для взятия пропусков. Здесь часть группы вылезла из машины, и отойдя от дороги и спрятавшись на склонах поставила палатки. Остальные поехали в альплагерь «Узункол», где оставили заброску на финальную часть маршрута. Вернувшись в пос. Учкулан, подобрали остальную часть группы и продолжили движение к т/б «Глобус». У т/б «Глобус» были в 11:40. Надо отметить, что вся ночь в машине нас сильно утомила.

У т/б «Глобус» были в 11:40. Надо отметить, что вся ночь в машине нас сильно утомила.

Закончили маршрут в Терсколе. Как оказалось, найти транспорт до Нальчика здесь не проблема. Стоит подойти на главную улицу Терскола возле кафе, где стоят таксисты. Без проблем мы нашли здесь водителя с «газелью», который за 2500 р. согласился отвезти нас в нужное нам время в Нальчик. Его данные: 8-928-945-56-66 Гасанов Натик.

Далее поезд Нальчик-Москва.

3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты

Заявленный план похода: г. Москва — г. Невинномысск — т/б «Глобус» — д.р. Махар — д.р. Трехозерная — пер. Уллукель Восточный(1А,3097) — оз. Уллукель — пер. Дырявый(1Б,3242) — д.р. Трехозерная — д.р. Махар — т/б «Глобус» — д.р. Джалпакол — пер. Беляева рад.(1Б,3486) — в. Узловая(1Б,3649) — пер. Мао(1А,3559)- пер. Трезубец(1А, 3280) — а/л «Узункол» — пер. Доломиты Сев.(1Б,3466) — д.р. Чиринкол — д.р. Кубань — д.р. Уллукам — пер. Хотютау(1Б,3490) — пос. Азау — пос. Терскол — г. Нальчик — г. Москва

Терскол — г. Нальчик — г. Москва

Запасные варианты:

1. Оз. Уллукель — пер. Уллукель Нижний (2933, н/к) — д.р. Трехозерная — д.р. Махар. Аварийный выход — Т/б «Глобус».

2. Зеленые стоянки под пер. Беляева — пер. Беляева (1Б, 3486) — д.р. Мырды — а/л «Узункол». Аварийный выход — Т/б «Глобус», а/л «Узункол».

3. А/л «Узункол» — д.р. Узункол — д.р. Кубань — Ворошиловские коши. Аварийный выход — а/л «Узункол», погранзастава на слиянии р. Узункол и р. Кубань.

4. Стоянки под пер. Хотютау — пер. Хотютау (1Б, 3490) — пер. Эхо Войны (1А, 3200) — пос. Азау. Аварийный выход — станция канатной дороги «Старый кругозор», пос. Азау.

4. Изменения маршрута и их причины

Маршрут пройден без изменений, как и был, заявлен.

5. График движения

| Ходовой день |

Дата | Погода | Этапы движения/этапы маршрута | t, мин | S, км | H,м |

| 1 | 28. 07.2009 07.2009 |

Пасмурно, весь день дождь | Приезд в т/б «Глобус», оставление заброски. Движение по дороге до ночевки у границы леса в д.р. Махар | <60 55 |

— 2,4 |

1665 1665-1855 |

| 2 | 29.07.2009 | В первой половине дня местами солнечно, после обеда дождь. | Подход к устью р. Трехозерная Подъем по левому берегу р. Трехозерная до коша Травес склона в обход коша. Движение от коша до пересечения тропы с ручьем Подъем вдоль русла до стоянок у безымяного озера |

15 40 15 50 30 |

1,2 1,8 <1,2 2,4 0,6 |

1855-1862 1862-2214 2214 2214-2588 2588-2745 |

| 3 | 30.07.2009 | Пасмурно, облачно, видимость средняя. | Подъем от безымянного озера до перевала Уллукель Вост. (1А, 3097). Спуск с перевала до края снежника Движение от края снежника до зеленых стоянок у оз.  Уллукель Уллукель |

60 75 60 |

2,4 0,6 1,8 |

2745-3097 3097-2969 2969-2853 |

| 4 | 31.07.2009 | Ясно | Подъем на верхнюю ступень долины до границы снежника пер. Дырявый Подъем по снежному склону на пер. Дырявый Спуск по скальному склону с пер. Дырявый Спуск от подножия перевала Дырявый по снежнику, далее по осыпям до зеленых стоянок у озера Спуск от озера до пересечения устья р. Трехозерная Движение вниз по течению р. Махар-Су до мин. источников |

60 40 60 60 80 35 |

0,6 0,6 <0,6 1,2 3 2,4 |

2853-3040 3040-3242 3242-3164 3164-2901 2901-1862 1862-1770 |

| 5 | 01.08.2009 | Пасмурно в первой половине дня. Ближе к обеду небо проясняется. Во второй половине дня дождь. | Движение от мин. источников до т/б Глобус Подъем по дороге вдоль берега р.  Гондарай выше места слияния с р. Джалпакол к мосту через р. Гондарай Гондарай выше места слияния с р. Джалпакол к мосту через р. ГондарайПодъем по лесовозной дороге, далее по тропе до моста через р. Джалпакол, с учетом времени поиска дороги Движение по дороге вдоль берега р. Джалпакол до устья р. Кичкинекол Подъем по тропе вдоль берега р. Кичкинекол до водопадов и брод р. Кичкинекол Преодоление крутого травянисто-осыпного склона и выход на крупную осыпь Подъем по осыпи к зелены м стоянкам под пер. Беляева, Сев. Джалпакол, Мао |

20 30 100 80 30 30 |

1,2 1,56 1,8 4,8 1,2 0,6 1,2 |

1770-1665 1665-1713 1713-2050 2050-2304 2304-2535 2535-2703 2703-2770 |

| 6 | 02.08.2009 | Пасмурно. Временами дождь, переходящий в снег с набором высоты. Туман. После обеда солнечно. | Подъем по морене до верхних зеленых стоянок у ручья на следующую ступень долины Подъем по моренным ступеням до границы снежника в цирке пер.  Беляева БеляеваПодъем по осыпи на пер. Беляева Подъем по скальному гребню до в. Узловая Спуск с в.Узловая на пер. Беляева и обратно до зеленых стоянок |

60 60 15 30 110 |

0,6 2,28 0,6 0,6 4,2 |

2770-3050 3050-3322 3322-3486 3486-3649 3649-2770 |

| 7 | 03.08.2009 | Утром солнечно, небольшие облака. Днем переменная облачность. Ближе к вечеру пасмурно, кратковременный дождь. | Подъем по тропе от стоянок в сторону пер. Беляева до слияния ручьев между морен Подъем по крупной осыпи к южному озеру Подъем по травянистым склонам мимо средних озер к северному озеру Движение вверх по крупной осыпи от озера до края снежника Подъем по снежнику в верхний цирк пер.Мао Движение по осыпи до седловины пер. Мао Спуск с пер. Мао по мелкой осыпи, затем по снежнику 30° Переход на восток от подножия пер. Мао до стоянок под пер. Трезубец Начало подъема по осыпному склону на пер.  Трезубец до границы снежника Трезубец до границы снежникаПреодоление снежника 25° в кошках и системах до выполаживания Подход под перевальный взлет по осыпям и снежникам в левую часть долины. Преодоление перевального взлета по тропе левее крутого снежника и выход на седловину пер. Трезубец Спуск по тропе с пер. Трезубец до стоянок под в. Мырды — Кругозор |

30 30 30 70 25 15 45 45 20 15-20 40 40 |

0,6 1,2 1,2 1,2 0,3 0,3 0,6 1,8 0,24 0,6 0,6 1,8 |

2770-2935 2935-3039 3039-3204 3204-3382 3382-3525 3525-3559 3559-3260 3260-3006 3006-3055 3055-3146 3146-3280 3280-2948 |

| 8 | 04.08.2009 | Утром ясно. Солнечно. После обеда дождь. | Спуск по тропе до а/л Узункол. Дневка | 90 | 3 | 2948-2034 |

| 9 | 05.08.2009 | Погода хорошая, солнечно. Днем облачно. Вечером пасмурно. Днем облачно. Вечером пасмурно. |

Движение по тропе по правому берегу р. Узункол до конуса выноса и подъем к руслу пересохшего ручья Подъем по тропе по крутому травянистому склону вдоль русла высохшего ручья до пересечения тропы с ручьем Движение вверх по нечеткой тропе по турам, затем по крупной осыпи до травянистых площадок возле ручья и далее до нижних Чацких ночевок Подъем до крупной осыпи на следующую ступень долины, затем по снежнику до выполаживания и стоянок под перевальным взлетом пер. Сев. Доломиты Подъем на седловину перевала Сев. Доломиты по крупной осыпи Спуск с пер. Сев. Доломиты по скальной полке, далее по крупной осыпи левым бортом долины до стоянок у озера |

20 30 60 120 30 60 |

1,2 0,6 1,2 2,4 0,6 0,6 |

2034-2197 2197-2483 2483-2783 2831-3331 3331-3466 3466-3232 |

| 10 | 06.08.2009 | Ясно. Солнечно. |

Спуск по крупной осыпи на следующую ступень долины, далее до покатых гладких плит, забирая в центр долины. Спуск по теряющейся тропе по травянистым лугам до границы леса, затем по тропе через лес, далее вдоль ручья до стоянок у р. Чиринкол Движение по дороге по левому берегу р. Чиринкол до ее слияния с р. Кубань и моста через р. Кубань Движение по дороге по правому берегу р. Кубань до места впадения р. Кичкинекол к Ворошиловским кошам и мосту через р. Кубань Движение от моста до пастбищ выше по течению р. Кубань |

45 105 75 110 25 |

1,2 1,8 6,6 9 1,2 |

3232-2902 2902-2374 2374-1796 1796-2170 2170-2247 |

| 11 | 07.08.2009 | Пасмурно. После обеда периодически дождь. | Подъем вверх по д. р.Кубань до моста через нее Движение по тропе вдоль русла р. Уллукам до зеленых пологих травянистых лугов и поворота долины Переход по зеленым лугам до нижних стоянок под пер.  Хотютау ХотютауДвижение вдоль русла ручья по осыпи до верхних стоянок на морене под пер. Хотютау. Полудневка. |

20 60 30 45 |

1,2 3 1,2 1,2 |

2247-2318 2318-2700 2700-2900 2900-3098 |

| 12 | 08.08.2009 | Пасмурно. Переменная облачность. Во второй половине дня мокрый снег. | Подъем на пер. Хотютау по средней и крупной осыпи Спуск с пер. Хотютау на ледник Б. Азау, движение по леднику Б. Азау в сторону сужения ледника на юго-восток до начала шлаковой морены слева по ходу Движение по морене 300м на восток до следующей границы льда и зоны трещин Движение по леднику, обходя трещины, далее снова выход на морену. Далее по тропе до оз. Эльбрусского Спуск по тропе от оз. Эльбрусского до станции канатной дороги «Старый кругозор» — пос. Азау — пос. Терскол |

60 45 10 45 |

1,2 2,4 0,6 2,4 |

3098-3490 3490-3272 3272-3290 3290-3275 3275-2100 |

Километраж дается с учетом коэффициента К=1,2;

Высоты указаны по GPS;

6. Техническое описание маршрута

Техническое описание маршрута

Примечания:

Все направления указаны орографически, если не сказано иное;

Высоты указаны по GPS;

Километраж дается с учетом коэффициента К=1,2;

Указано чистое ходовое время движения ЧХВ, без учета привалов и остановок.

1 день. 28.07.09

Т/б «Глобус» — д.р. Махар, граница леса.

Пройдено 2,4 км. ЧХВ 55 мин.

Перепад высот +190 м

В 11:40 приезжаем на турбазу «Глобус». Без проблем проходим проверку документов на погранзаставе и оставляем заброску на турбазе. В 12:15 выходим от поляны т/б «Глобус» в сторону долины реки Махарсу. Наша долина правая по ходу. За 15 минут, по хорошей автомобильной дороге, доходим до нарзанных минеральных источников, отдыхаем 20 мин. В 12:35 продолжаем движение. За 40 минут доходим до границы леса, ставим лагерь. Здесь мало мест для нормальной стоянки, поэтому приходится поставить лагерь около дороги. Вообще стоять здесь не рекомендуется, т. к. недалеко от нас находится кош. Ставим лагерь в 13:20. Погода пасмурная, целый день идет дождь, облачно. Высота 1855.

к. недалеко от нас находится кош. Ставим лагерь в 13:20. Погода пасмурная, целый день идет дождь, облачно. Высота 1855.

2 день. 29.07.09

Д.р. Махар, граница леса -д.р.Трехозерная — озеро возле бокового отрога в. 3249

Пройдено 6,6 км. ЧХВ 2 ч 30 мин.

Перепад высот + 890 м

В 8:30 выходим с места ночевок. За 15 минут доходим до разлива реки Трехозерной. Сделав небольшой привал возле летника, в 8:55 поворачиваем направо по ходу на тропу, идущую по левому берегу р. Трехозерной. За два 20-минутных перехода по хорошей тропе вдоль русла реки доходим до коша. (Время — 9:45). Далее тропа резко поворачивает направо и ведет непосредственно к кошу. Здесь мы встретили агрессивных собак и из соображений безопасности решили дальше не приближаться к кошу, а продолжить движение вправо без набора высоты. За 15 минут движения через лес по земляному склону выходим на зеленые луга, откуда виднеется цирк нашего перевала. Далее движемся на север по лугу с набором высоты и подсекаем тропу выше коша, идущую от коша в сторону нашего первого перевала Уллукель Восточный (1А, 3047), начинаем движение по ней. За два 25-минутных перехода подходим к месту, где тропу пересекает ручей, вытекающий из озера, находящегося возле бокового отрога в 3249. Хорошо виден сам отрог вершины 3249 м. Еще за один 30-минутный переход, обойдя отрог, двигаясь вдоль русла ручья и преодолев несколько холмистых террас, выходим в цирк перевала Уллукель Восточный. Без набора высоты подходим к безымянному озеру, на северном берегу которого, на готовых стоянках ставим лагерь. Время 12.05. Переменная облачность. В первой половине дня местами солнечно, после обеда погода испортилась и пошел дождь. Общее ЧХВ 2 ч. 30 мин. ЧХВ пути от границы леса д.р. Махар до коша 55 мин, от коша до озера 1 ч 35 мин. Высота 2745.

За два 25-минутных перехода подходим к месту, где тропу пересекает ручей, вытекающий из озера, находящегося возле бокового отрога в 3249. Хорошо виден сам отрог вершины 3249 м. Еще за один 30-минутный переход, обойдя отрог, двигаясь вдоль русла ручья и преодолев несколько холмистых террас, выходим в цирк перевала Уллукель Восточный. Без набора высоты подходим к безымянному озеру, на северном берегу которого, на готовых стоянках ставим лагерь. Время 12.05. Переменная облачность. В первой половине дня местами солнечно, после обеда погода испортилась и пошел дождь. Общее ЧХВ 2 ч. 30 мин. ЧХВ пути от границы леса д.р. Махар до коша 55 мин, от коша до озера 1 ч 35 мин. Высота 2745.

Следует отметить, что от начала подъема вдоль русла р. Трехозерная и до окончания движения у безымянного озера в цирке пер. Уллукель Вост. практически отсутствуют места для палаток. Нормальные площадки есть только у озера. Поэтому на этом этапе маршрута ночевку лучше заранее планировать у озера.

3 день. 30.07.09

30.07.09

Оз. возле бокового отрога в. 3249 — пер. Уллукель Вост.(1А, 3097)

— оз. Уллукель

Пройдено 3,8 км. ЧХВ 3 ч 15 мин.

Перепад высот +352 м / — 244 м

Пер. Уллукель Восточный (1А, 3097)

Характер: Травянисто — осыпной

Расположен между в. Уллукельбаши мал. и в. 3127

Соединяет д.р. Махар и оз. Уллукель (д.р. Кичкинекол)

Прохождение с юго-востока на северо-запад

В 7.30 выходим от безымянного озера. Взбираемся на гребень отрога вершины 3249 м и далее по хорошей тропе движемся по гребню в сторону седловины нашего перевала. Широкий, травянисто-осыпной гребень отрога ведет прямо на седловину. За три 20-минутных перехода выходим на перевал. Седловина перевала расположена справа от вершины 3249. Справа от вершины мы видим две седловины, но идти надо на более правую и низкую. Подъем со стороны д.р. Махар представляет собой травянисто-осыпной склон, выше переходящий в среднюю осыпь. Средняя крутизна склона около 15? . Подъем не представляет никакой технической сложности. Седловина перевала широкая, травянисто-осыпная. Высота 3097 м. Пасмурно, видимость средняя. В 8.50 — пишем записку, делаем фото перевала. Снята записка группы туристов т/к «Вестра» под руководством Корчун Т.В. от 24.07.2009.

Подъем не представляет никакой технической сложности. Седловина перевала широкая, травянисто-осыпная. Высота 3097 м. Пасмурно, видимость средняя. В 8.50 — пишем записку, делаем фото перевала. Снята записка группы туристов т/к «Вестра» под руководством Корчун Т.В. от 24.07.2009.

В 9:15 начинаем спуск с перевала вниз в сторону оз. Уллукель. Спуск представляет собой крутой снежник с небольшим карнизом в верхней части, длиной 60-70 м и крутизной 30 -350 . К низу снежник постепенно выполаживается. В целях тренировки мы решаем спускаться в лоб по снежнику, повесив одну веревку. Отстегнувшись от перил, начинаем движение к осыпи по снежнику серпантином. Далее по средней осыпи спускаемся на моренные холмы вблизи южного берега оз. Уллукель. Еще раз пересекаем некрутой снежник, сбрасываем высоту и по крупным осыпям движемся к левому зеленому берегу оз. Уллукель, обходя озеро слева по ходу движения. Спуск с перевала до края снежника занял 1 ч 15 минут с учетом времени провешивания веревки. Еще за час ЧХВ выходим на зеленые стоянки, расположенные на западном берегу оз. Уллукель. В 11:40 ставим лагерь. Высота 2853 м.

Уллукель. В 11:40 ставим лагерь. Высота 2853 м.

Общее ЧХВ 3 ч 15 мин. ЧХВ пути от безымянного озера до седловины перевала Уллукель Вост. 60 мин. ЧХВ пути от седловины перевала до зеленых стоянок на западном берегу оз Уллукель 2 ч 15 мин.

Возможен более оптимальный вариант спуска к стоянкам. Для этого не нужно сбрасывать высоту и близко приближаться к берегу озера. Спустившись по снежнику до средней осыпи, надо начать траверсировать склон по осыпям, затем по снежникам, находящимся под пер. Уллукель Зап., постепенно огибая долину и без потери высоты попадая к зеленым склонам западного берега озера Уллукель.

После обеда идем на тренировочные занятия на снежник под перевалом Западный Уллукель.

Выводы и рекомендации: Перевал Уллукель Вост. Технической сложности не представляет и может быть рекомендован группам, совершающим поход 1-2 к.с. Есть и более простой вариант спуска с перевала, описанный Ивановой И.А. (июль 2002). Можно траверсировать скально-осыпной гребень вправо по ходу 50 — 60 м и выйти на более узкую скально-осыпную седловину, с которой можно спуститься пешком сначала по скальной полке вправо, потом по широкому некрутому (до 20 — 25° ) травянисто-осыпному склону.

| Вид со стороны д.р. Махар | Группа на пер. Вост. Уллукёль |

Вид со стороны о. Уллукёль | ||

4 день. 31.07.09

оз.Уллукель — пер.Дырявый (1Б, 3242) — д.р. Трехозерная —

д.р. Махар, стоянки у нарзанных источников

Пройдено 9,8 км. ЧХВ 5 ч 35 мин

Перепад высот + 389 м / — 1472 м

пер. Дырявый (1Б, 3242) Характер: снежно-осыпной Расположен между в. Уллукельбаши и Уллукельбаши мал. Соединяет д.р. Трехозерная (д.р. Махар) и верховья р. Кичкинекол Прохождение с севера на юг

В 7:30 выходим от зеленых стоянок на берегу оз. Уллукель. Начинаем подниматься на северо-запад по осыпи вдоль ручья, вытекающего из ближайшего моренного озера, расположенного в верхней ступени долины. Преодолев моренную ступень, выходим к ближайшему моренному озеру. Далее по крупным осыпям и снежникам преодолеваем еще один моренный вал, затем снежник. Издали видны еще два верхних Уллукельских озера. За две 25-минутные ходки от начала движения доходим до озер. Еще через 10 минут доходим до начала снежника, ведущего на перевал Дырявый. Решаем одеть кошки и системы, т.к. снег с утра жесткий. В 9 часов начинаем подъем. Северный склон перевала Дырявый представляет собой снежник длиной 150 м, крутизной градусов 20, в верхней части до 25. Попадаются участки фирна, поэтому идти лучше все-таки в кошках. Движемся в лоб к перевальной седловине. Подъем на перевал занял 40 минут. Перевал имеет 3 седловины: по описаниям, наша седловина средняя, на нее и решаем двигаться. Тур находим только на самой левой по ходу седловине. Гребень узкий, скальный. Всей группой разместиться сложно. Воды нет. Высота 3242. Сняв записку группы туристов т/к «Вестра» под руководством Наседкина С.В. от 14.07.2009, перекусив и написав свою записку в 10ч.

Преодолев моренную ступень, выходим к ближайшему моренному озеру. Далее по крупным осыпям и снежникам преодолеваем еще один моренный вал, затем снежник. Издали видны еще два верхних Уллукельских озера. За две 25-минутные ходки от начала движения доходим до озер. Еще через 10 минут доходим до начала снежника, ведущего на перевал Дырявый. Решаем одеть кошки и системы, т.к. снег с утра жесткий. В 9 часов начинаем подъем. Северный склон перевала Дырявый представляет собой снежник длиной 150 м, крутизной градусов 20, в верхней части до 25. Попадаются участки фирна, поэтому идти лучше все-таки в кошках. Движемся в лоб к перевальной седловине. Подъем на перевал занял 40 минут. Перевал имеет 3 седловины: по описаниям, наша седловина средняя, на нее и решаем двигаться. Тур находим только на самой левой по ходу седловине. Гребень узкий, скальный. Всей группой разместиться сложно. Воды нет. Высота 3242. Сняв записку группы туристов т/к «Вестра» под руководством Наседкина С.В. от 14.07.2009, перекусив и написав свою записку в 10ч. 15мин начинаем спуск. Видимость хорошая, солнечно. Спуск следует начинать с восточной седловины (с самой левой со стороны подъема). Отсюда начинается удобная косая полка. Спуск логично идет по правому кулуару. Спускаемся на 10 м по крутым разрушенным скалам, траверсируя по полке направо по ходу. Здесь есть удобная широкая площадка у основания ребра, разделяющего кулуары. Далее уходим в правый скальный кулуар, крутизной 20-25°, в нем преобладает мелкая осыпь. Спускаемся плотной группой, следим за камнями, на этом отрезке могут быть полезны навыки элементарного лазания. Данный участок лучше проходить по одному, либо по несколько человек, чтоб не сыпать друг на друга камни. Кулуар местами узкий, протяжность 200 м. За 20 мин спускаемся до конца кулуара, где он подрезается скальной ступенью, крутизной 35-40°. Здесь также встречается скальный участок длинной 5-7 м, который проходится исключительно лазаньем. Если участники не очень хорошо подготовлены, то на спуск лучше всего вешать веревку. В дождливую погоду веревки вешать однозначно, т.

15мин начинаем спуск. Видимость хорошая, солнечно. Спуск следует начинать с восточной седловины (с самой левой со стороны подъема). Отсюда начинается удобная косая полка. Спуск логично идет по правому кулуару. Спускаемся на 10 м по крутым разрушенным скалам, траверсируя по полке направо по ходу. Здесь есть удобная широкая площадка у основания ребра, разделяющего кулуары. Далее уходим в правый скальный кулуар, крутизной 20-25°, в нем преобладает мелкая осыпь. Спускаемся плотной группой, следим за камнями, на этом отрезке могут быть полезны навыки элементарного лазания. Данный участок лучше проходить по одному, либо по несколько человек, чтоб не сыпать друг на друга камни. Кулуар местами узкий, протяжность 200 м. За 20 мин спускаемся до конца кулуара, где он подрезается скальной ступенью, крутизной 35-40°. Здесь также встречается скальный участок длинной 5-7 м, который проходится исключительно лазаньем. Если участники не очень хорошо подготовлены, то на спуск лучше всего вешать веревку. В дождливую погоду веревки вешать однозначно, т. к. скалы будут скользкими. В конце кулуар приводит к крупным осыпям. Всего на спуск мы потратили 1 час. От осыпи спускаемся вниз к снежнику, далее по снежнику начинаем огибать морену, начиная спуск в сторону самого северного озера в верховьях р. Трехозерной. Далее снежник переходит в крупную осыпь, на которой прослеживается нечеткая тропа, промаркированная турами. Еще за 1 час ЧХВ по осыпям доходим до озера, где встаем на обед возле зеленых стоянок на юго-восточном берегу. В 14:00 начинаем спуск вниз по правому берегу ручья. Чуть спустившись, находим звериную тропу, идем по ней. Далее тропа начинает уходить на север и пересекает ручей, вытекающий из центрального озера. Тропа начинает уходить правее по ходу и теряется. Какое-то время двигаемся вдоль ручья без тропы. Затем тропа прослеживается вновь, начинает круто сбрасывать вниз и выводит нас к месту, где можно перейти реку. От озера до места брода мы дошли за два 25 — минутных перехода. Далее выходим на хорошую тропу, идущую вдоль левого берега реки.

к. скалы будут скользкими. В конце кулуар приводит к крупным осыпям. Всего на спуск мы потратили 1 час. От осыпи спускаемся вниз к снежнику, далее по снежнику начинаем огибать морену, начиная спуск в сторону самого северного озера в верховьях р. Трехозерной. Далее снежник переходит в крупную осыпь, на которой прослеживается нечеткая тропа, промаркированная турами. Еще за 1 час ЧХВ по осыпям доходим до озера, где встаем на обед возле зеленых стоянок на юго-восточном берегу. В 14:00 начинаем спуск вниз по правому берегу ручья. Чуть спустившись, находим звериную тропу, идем по ней. Далее тропа начинает уходить на север и пересекает ручей, вытекающий из центрального озера. Тропа начинает уходить правее по ходу и теряется. Какое-то время двигаемся вдоль ручья без тропы. Затем тропа прослеживается вновь, начинает круто сбрасывать вниз и выводит нас к месту, где можно перейти реку. От озера до места брода мы дошли за два 25 — минутных перехода. Далее выходим на хорошую тропу, идущую вдоль левого берега реки. Эта тропа приводит в лес и далее забирает левее по ходу и уходит к кошу. Т.к. в кош охраняют агрессивные собаки, решаем не двигаться по тропе далее, а спускаемся вниз напрямик, оставляя кош слева по ходу, и вновь подсекаем хорошую тропу, по которой ранее поднимались (время 15:40). По этой тропе спускаемся далее до слияния р. Трехозерной и р. Махарсу (время 16:10). Далее по автомобильной дороге за 35 мин доходим до минеральных источников, не доходя до турбазы «Глобус». Перейдя р. Махарсу по мосту на противоположный берег, на готовых площадках ставим лагерь в 16.50. Высота 1770. Часть нашей группы спускается до турбазы «Глобус» и забирает оставленную нами заброску.

Эта тропа приводит в лес и далее забирает левее по ходу и уходит к кошу. Т.к. в кош охраняют агрессивные собаки, решаем не двигаться по тропе далее, а спускаемся вниз напрямик, оставляя кош слева по ходу, и вновь подсекаем хорошую тропу, по которой ранее поднимались (время 15:40). По этой тропе спускаемся далее до слияния р. Трехозерной и р. Махарсу (время 16:10). Далее по автомобильной дороге за 35 мин доходим до минеральных источников, не доходя до турбазы «Глобус». Перейдя р. Махарсу по мосту на противоположный берег, на готовых площадках ставим лагерь в 16.50. Высота 1770. Часть нашей группы спускается до турбазы «Глобус» и забирает оставленную нами заброску.

ЧХВ 5 ч 35 мин. ЧХВ пути от оз. Уллукель до пер. Дырявый 1 ч 40 мин. ЧХВ на спуск с пер. Дырявый до слияния р. Трехозерной с р. Махар 3 ч 20 мин.

Выводы и рекомендации: пер. Дырявый является интересной и техничной 1Б. Стоит обратить внимание, что в дождливую погоду при спуске в д.р. Трехозерная однозначно необходима организация перил, возможно 3-4 веревки. Так же участники должны иметь хорошие навыки перемещения по разрушенным скалам и навыки элементарного лазанья. Если группа подготовлена плохо, то в верхней части спуска 10-15 м с седловины до широкой площадки у основания ребра, разделяющего кулуары, и в нижней части, там где кулуар подрезает скальная ступень 5-7 м, необходимо организовать перила.

Так же участники должны иметь хорошие навыки перемещения по разрушенным скалам и навыки элементарного лазанья. Если группа подготовлена плохо, то в верхней части спуска 10-15 м с седловины до широкой площадки у основания ребра, разделяющего кулуары, и в нижней части, там где кулуар подрезает скальная ступень 5-7 м, необходимо организовать перила.

| Вид с пер. Дырявый в сторону оз. Уллукёль |

Вид с пер. Дырявый в сторону д.р. Трёхозёрной |

Группа на пер. Дырявый |

| Вид с гребня пер. Дырявый на юг |

Вид со стороны вер. Уллукельских озер |

Вид со стороны д.р. Трёхозёрная |

5 день. 1.08.09

Стоянки у нарзанных источников — т/б «Глобус» — д. р. Джалпакол

р. Джалпакол

— д. прав. прит. р. Джалпакол — зеленые стоянки

Пройдено 13,2 км. ЧХВ 5 ч 30 мин

Перепад высот + 1105 м / — 105 м

В 7:50 выходим от минеральных источников и идем по хорошей дороге, ведущей к турбазе «Глобус». Облачно. Через 20 минут подходим к турбазе. От турбазы начинаем движение на юг в сторону д.р. Гондарай. За 30 мин, по хорошей дороге, идущей по орографически левому берегу реки Гондарай, доходим до места впадения в нее реки Джалпакол. Здесь мы делаем привал. Отсюда виднеется кош и рядом мост через р. Гондарай, находящийся выше слияния р. Гондарай и р. Джалпакол. От коша наверх уходит старая лесовозная дорога, но налево по ходу вдоль берега р. Гондарай идет еще одна дорога. В 9:10 переходим по мосту через р. Гондарай и начинаем подъем наверх от коша на восток по верхней дороге. Это было неправильным решением. Через 5 мин движения дорога сильно зарастает и исчезает на лесном склоне. По GPS видим, что наша дорога проходит севернее (т.е. левее) метрах в 500. Потратив время на разведку, решаем траверсировать склон на север. Местами лес сильно завален буреломом, идти сложно. Через 45 мин блуждания выходим на нужную нам хорошую дорогу, серпантином идущую по орографически левому берегу р. Джалпакол. Очевидно, что дорога начинается левее коша ближе к слиянию р. Гондарай и р. Джалпакол, и идти изначально нужно от коша налево.

Потратив время на разведку, решаем траверсировать склон на север. Местами лес сильно завален буреломом, идти сложно. Через 45 мин блуждания выходим на нужную нам хорошую дорогу, серпантином идущую по орографически левому берегу р. Джалпакол. Очевидно, что дорога начинается левее коша ближе к слиянию р. Гондарай и р. Джалпакол, и идти изначально нужно от коша налево.

Выше дорога превращается в тропу, местами промаркированную турами. За два 25-минутных перехода доходим до моста через реку. Тропа хорошая, путь логичен. Погода улучшается, небо проясняется. Через 5 мин движения подходим к границе леса, далее тропа переходит на орографически правый берег р. Джалпакол и идет вверх по долине. Недалеко от границы леса есть кош с собаками. От моста до коша идем примерно 40 минут. После коша тропа забирает наверх, порой проходя через осыпи, и уходит на правый берег р. Кичкинекол. За два 30-минутных перехода и еще 15-минутный переход вверх по долине р. Джалпакол доходим до слияния р. Джалпакол и р. Кичкинекол. Забираем чуть выше и на правом берегу встаем на обед в 12:30.

Кичкинекол. Забираем чуть выше и на правом берегу встаем на обед в 12:30.

В 13:45, после обеда, начинаем движение от места стоянки по хорошей тропе вдоль правого берега р. Кичкинекол. За один 30-минутный переход поднимаемся на ступень долины и подходим к водопадам. Перебродив разлив Кичкинекола, движемся сначала по осыпи, затем по травяному склону в правую по ходу долину, в сторону пер. Беляева. Движемся по травянистым склонам, затем по крутому иссохшему руслу ручья. После обеда погода испортилась, пошел дождь. Еще за 30 мин преодолеваем взлет по травянистым склонам и оказываемся на следующей ступени долины. В мокрую погоду такой подъем небезопасен. Наиболее предпочтительный способ подъема — это забрать по долине левее по ходу в сторону р. Кичкинекол, подняться вдоль русла по травянистому склону выше бараньих лбов и обойти водопады по травянистым склонам сверху забирая на право по ходу. Далее травянистый склон переходит в крупную осыпь, тропы нет, но путь промаркирован турами. Сразу после выхода на моренный гребень по ходу движения мы встречаем несколько неплохих стоянок. Но мы решаем встать дальше. Через 40 минут движения по крупной осыпи, промаркированной турами, доходим до большой ровной зеленой поляны и стоянок возле ручьев, вытекающих из озер под перевалами Беляева, Сев. Джалпакол, Мао. Здесь долина расширяется, налево идет подъем на перевал Мао, направо — подъем на перевалы Беляева и Северный Джалпакол. Пасмурно, идет дождь. В 15:45 ставим лагерь. Мест для палаток много, вода рядом, но надо иметь ввиду, что в сырую погоду палатки может подтопить. Высота 2770.

Но мы решаем встать дальше. Через 40 минут движения по крупной осыпи, промаркированной турами, доходим до большой ровной зеленой поляны и стоянок возле ручьев, вытекающих из озер под перевалами Беляева, Сев. Джалпакол, Мао. Здесь долина расширяется, налево идет подъем на перевал Мао, направо — подъем на перевалы Беляева и Северный Джалпакол. Пасмурно, идет дождь. В 15:45 ставим лагерь. Мест для палаток много, вода рядом, но надо иметь ввиду, что в сырую погоду палатки может подтопить. Высота 2770.

Общее ЧХВ 5 ч 30 мин. ЧХВ на подъем от т/б «Глобус» до моста через р. Джалпакол 2 ч 10 мин. ЧХВ на подъем от т/б «Глобус» до слияния р. Джалпакол и р. Кичкинекол 3 ч. 30 мин. ЧХВ на подъем от слияния р. Джалпакол и р. Кичкинекол до зеленых стоянок под пер. Беляева, Сев. Джалпакол, Мао 1 ч 40 мин.

6 день. 2.08.09

Зеленые стоянки — пер. Беляева (1Б, 3486) — в. Узловая (1Б, 3649)

— пер. Беляева — зеленые стоянки.

Пройдено 4 км. ЧХВ 4 ч 35 мин

Перепад высот + 879 м / — 879 м

пер. Беляева (1Б, 3486)

Беляева (1Б, 3486)

Характер: снежно-осыпной

Расположен в хребте Куршо между в. Узловая и г. Джалпакол

Соединяет д. прит. р. Джалпакол и д. прит. р. Мырды

Прохождение с запада на восток радиальное

В 8:15 выходим из лагеря. Облачно, пасмурно, но видимость нормальная. Женская часть группы отказывается от восхождения и решает отдохнуть, поэтому выходим вшестером. По хорошей тропе от зеленых стоянок начинаем движение в сторону бараньих лбов. Держим направление на центр долины. Поднимаемся сначала по тропе, ведущей по травянистым склонам, а затем по бараньим лбам в центр долины. Тропа идет вдоль русла ручья между зеленым хребтом слева и моренным холмом справа по ходу движения. Обогнув бараньи лбы справа по ходу, тропа приводит нас на осыпной склон, промаркированный турами, и далее идет по дну долины между 2 моренами.

Затем тропа поворачивает на правобережную морену (по ходу) и выводит нас на следующую ступень долины. Преодолев моренный холм по средней осыпи, движемся по нечеткой тропе без набора высоты по турам на юго-восток в сторону перевала Северный Джалпакол, обходя справа стоящий перед нами отрог. Через час ЧХВ с начала движения от лагеря, по морене приходим к еще одним зеленым площадкам, на которых можно стоять. Здесь есть ручей, стекающий со снежников пер. Сев. Джалпакол и Беляева. Перевал скрыт от нас скальными уступами очередной ступени долины. По GPS берем направление на наш перевал, и начинаем подъем по крупным осыпям вдоль русла ручья. Преодолев несколько моренных ступеней еще за час, по осыпи выходим на некрутой снежник, ведущий в цирк перевала Беляева. Взлет перевала Беляева со стороны долины р. Джалпакол представляет собой среднюю осыпь, крутизной 15-20°. За 15 минут преодолеваем его и выходим на широкую седловину. Здесь много мест для палаток. Воды нет, но есть снег под взлетом. В центре — обелиск войнам — защитникам Кавказа. ЧХВ от лагеря до перевала — 2 ч 15 мин. Высота 3486. Снята записка группы туристов Черниговской Областной Федерации Туризма под руководством Журбы Е.А. от 01.08.2009. Сфотографировавшись и написав записку (время — 11:00), начинаем движение в сторону вершины Узловая на север по гребню.

Через час ЧХВ с начала движения от лагеря, по морене приходим к еще одним зеленым площадкам, на которых можно стоять. Здесь есть ручей, стекающий со снежников пер. Сев. Джалпакол и Беляева. Перевал скрыт от нас скальными уступами очередной ступени долины. По GPS берем направление на наш перевал, и начинаем подъем по крупным осыпям вдоль русла ручья. Преодолев несколько моренных ступеней еще за час, по осыпи выходим на некрутой снежник, ведущий в цирк перевала Беляева. Взлет перевала Беляева со стороны долины р. Джалпакол представляет собой среднюю осыпь, крутизной 15-20°. За 15 минут преодолеваем его и выходим на широкую седловину. Здесь много мест для палаток. Воды нет, но есть снег под взлетом. В центре — обелиск войнам — защитникам Кавказа. ЧХВ от лагеря до перевала — 2 ч 15 мин. Высота 3486. Снята записка группы туристов Черниговской Областной Федерации Туризма под руководством Журбы Е.А. от 01.08.2009. Сфотографировавшись и написав записку (время — 11:00), начинаем движение в сторону вершины Узловая на север по гребню. Мокро, идет снег. Видимость — до ближайшего хребта.

Мокро, идет снег. Видимость — до ближайшего хребта.

| Долина р. Джалпакол | Группа на пер. Беляева | Вид со стороны д.р. Джалпакол | Седловина пер. Беляева |

| Вид со стороны д.р. Джалпакол | пер. Беляева и в. Узловая | Моренные холмы на пер. Мао и пер. Беляева |

|

В. Узловая (1Б Альп., 3649)

Характер: скальная

Расположена в хребте Куршо между пер. Мечта и пер. Беляева

Прохождение со стороны пер. Беляева по южному гребню

От седловины пер. Беляева по гребню идет хорошая тропа. Как и указано в описании Домбровского Е.Н. (Т/к МГУ, 2007 г., http://www.geolink-group.com/tourclub/trips/2007ed2/uzlovaya. html), первый жандарм обходим слева по скальным полкам. Далее пересекаем хребет, движемся правее непосредственно по хребту. Второй жандарм обходим справа в верхней части. Далее видим справа по ходу скальную полку. Приспустившись с хребта направо по ходу и пройдя траверсом снежник, выходим на эту полку. По ней, оставив очередной жандарм слева, с небольшим набором высоты снова выходим на хребет. Далее движемся по хребту по разрушенным скалам, пару раз встречая места, для прохождения которых необходимы навыки элементарного лазания. Далее через 5 мин движения по хребту подходим к вертикальному жандарму. Повернув направо, забираемся на вершину. Высота 3649. На вершине в 11:40. От перевала до вершины ЧХВ 30 мин. Подъем технической сложности не представляет. Эта вершина может быть рекомендована для групп походов 1 — 2 к.с. Маршрут проходит в основном по тропе и по участкам разрушенных скал. Его прохождение не требует применения техники. Снята записка группы туристов т/к «Вестра» под руководством Карчун Т.

html), первый жандарм обходим слева по скальным полкам. Далее пересекаем хребет, движемся правее непосредственно по хребту. Второй жандарм обходим справа в верхней части. Далее видим справа по ходу скальную полку. Приспустившись с хребта направо по ходу и пройдя траверсом снежник, выходим на эту полку. По ней, оставив очередной жандарм слева, с небольшим набором высоты снова выходим на хребет. Далее движемся по хребту по разрушенным скалам, пару раз встречая места, для прохождения которых необходимы навыки элементарного лазания. Далее через 5 мин движения по хребту подходим к вертикальному жандарму. Повернув направо, забираемся на вершину. Высота 3649. На вершине в 11:40. От перевала до вершины ЧХВ 30 мин. Подъем технической сложности не представляет. Эта вершина может быть рекомендована для групп походов 1 — 2 к.с. Маршрут проходит в основном по тропе и по участкам разрушенных скал. Его прохождение не требует применения техники. Снята записка группы туристов т/к «Вестра» под руководством Карчун Т. от 27.07.2009. Сфотографировавшись, в 11:50 начинаем спуск. Спуск проходит по пути подъема. За 20 минут спускаемся к перевалу Беляева, откуда начинаем движение в сторону лагеря. Спустившись в перевальный цирк, начинаем спуск по своим следам, ведущим к лагерю. Выходим на левую по ходу движения осыпь и по промаркированной турами тропе спускаемся в следующую ступень долины. За 1 ч. 50 мин ЧХВ спускаемся от вершины до лагеря. Видимость становится лучше, тропу становится видно более четко. Время возвращения в лагерь — 13:50. Общее ЧХВ дня 4 ч 35 мин.

от 27.07.2009. Сфотографировавшись, в 11:50 начинаем спуск. Спуск проходит по пути подъема. За 20 минут спускаемся к перевалу Беляева, откуда начинаем движение в сторону лагеря. Спустившись в перевальный цирк, начинаем спуск по своим следам, ведущим к лагерю. Выходим на левую по ходу движения осыпь и по промаркированной турами тропе спускаемся в следующую ступень долины. За 1 ч. 50 мин ЧХВ спускаемся от вершины до лагеря. Видимость становится лучше, тропу становится видно более четко. Время возвращения в лагерь — 13:50. Общее ЧХВ дня 4 ч 35 мин.

Выводы и рекомендации: При плохой видимости подъем на пер. Беляева со стороны д.р. Джалпакол затруднен в связи с особенностями строения долины. При ориентировании необходимо использовать GPS. Приходиться преодолевать несколько моренных ступеней по крупным и средним осыпям, что довольно тяжело. В остальном, подъем на пер. Беляева технической трудности не представляет. Восхождение на вершину Узловая так же технической сложности не представляет и может быть рекомендовано группам идущим в поход 1-2 к. с. Сложность маршрута на в. Узловая с натяжкой соответствует 1Б Альп., т.к. отсутствую сложные технические участки.

с. Сложность маршрута на в. Узловая с натяжкой соответствует 1Б Альп., т.к. отсутствую сложные технические участки.

| Траверс снежника по пути к в. Узловая |

Движение по гребню в сторону в. Узловая |

Движение по гребню на в. Узловая | Группа на в. Узловая | Спуск с в. Узловая в сторону пер. Беляева |

|

7 день. 3.08.09

Зеленые стоянки — пер. Мао (1А, 3559) — пер. Трезубец (1А, 3280)

— альпинистские стоянки под в. Кругозор — Мырды

Пройдено 8,7 км. ЧХВ 6 ч 50 мин

Перепад высот + 1063 м / — 885 м

пер. Мао (1А, 3559)

Характер: снежно-осыпной

Расположен в хребте Куршо между г. Мурсалы 3692 и г. Черенколбаши

Соединяет д. прит. р. Джалпакол и д.р. Черенкол

р. Джалпакол и д.р. Черенкол

Прохождение с юго-запада на северо-восток

В 7:05 выходим из лагеря. Солнечно. Небольшие облака. Вопреки описанию, решаем двигаться по тропе в центр долины между двух морен, как шли вчера на пер. Беляева. Пройдя 500 м по тропе, набрав при этом метров 150 по вертикали, доходим до слияния ручьев, вытекающих из южного озера и верховьев пер. Сев. Джалпакол, Беляева. Путь сюда занял 30 мин. Здесь решаем уйти с тропы, т.к. она уходит на левобережную морену в сторону пер. Сев. Джалпакол. Свернув с тропы, начинаем подниматься к южному озеру по крупной осыпи. Еще через 30 мин движения (время — 8:10) мы выходим на западный берег южного озера. Здесь есть ровные площадки для палаток. Далее двигаемся по травянистым склонам на север по направлению к самому северному озеру. За 15 мин мы достигаем второго озера (время — 8:45). Еще за 15 мин (время — 9:00) доходим до самого северного озера, оставляя его слева по ходу. Далее на северо- восток идет широкий скальный кулуар, который по крупным осыпям и выводит к началу снежника, ведущего на перевал Мао. Отсюда самого перевала еще не видно, он закрыт от нас скальным выступом. Начинаем двигаться от озера к началу снежника. За 1ч 10 мин доходим до крутой части снежника. В 9:45 одеваем кошки и системы на краю осыпи. Снежник уходит на юго-восток к перевалу Мао, обходя северный отрог г. Мурсалы. Склон перевала Мао со стороны верховьев р. Джалпакол представляет собой снежник крутизной 25?, длиной 250 м. Подниматься по нему желательно в кошках, т.к. в первой половине дня снег еще твердый. За 25 мин подъема проходим снежник и оказываемся в верхнем цирке перевала Мао. Снежник приводит нас к широкой осыпи, находящейся в центре цирка. К этой осыпи подходим в 10:15. Снимаем кошки. Седловина нашего перевала находится в левой по ходу движения части цирка. От осыпи до перевала идем 15 мин. В 10:35 выходим на перевал. Высота 3559. Седловина широкая, тур находится в средней ее части, воды нет, много снега. Снята записка группы туристов из Новороссийска под руководством Дьяченко Николая без даты (2008-2009).

Отсюда самого перевала еще не видно, он закрыт от нас скальным выступом. Начинаем двигаться от озера к началу снежника. За 1ч 10 мин доходим до крутой части снежника. В 9:45 одеваем кошки и системы на краю осыпи. Снежник уходит на юго-восток к перевалу Мао, обходя северный отрог г. Мурсалы. Склон перевала Мао со стороны верховьев р. Джалпакол представляет собой снежник крутизной 25?, длиной 250 м. Подниматься по нему желательно в кошках, т.к. в первой половине дня снег еще твердый. За 25 мин подъема проходим снежник и оказываемся в верхнем цирке перевала Мао. Снежник приводит нас к широкой осыпи, находящейся в центре цирка. К этой осыпи подходим в 10:15. Снимаем кошки. Седловина нашего перевала находится в левой по ходу движения части цирка. От осыпи до перевала идем 15 мин. В 10:35 выходим на перевал. Высота 3559. Седловина широкая, тур находится в средней ее части, воды нет, много снега. Снята записка группы туристов из Новороссийска под руководством Дьяченко Николая без даты (2008-2009). Переменная облачность.

Переменная облачность.

В 10:55, написав записку и перекусив шоколада, начинаем спуск в сторону долины р. Черенкол. С северной части седловины идет тропа, выводящая на мелкую лифтовую осыпь. Встав плотной группой, двигаемся по этой осыпи, по конгломератно-осыпному склону быстро сбрасывая высоту. Крутизна склона примерно 30 — 35 ?. По осыпи спускаемся 100 м вдоль скального выступа, расположенного с лева по ходу, до границы снежника. Далее забираем левее и продолжаем спуск по осыпи, оставляя снежник справа. Уходя налево под скальный уступ, спускаемся до нижнего снежника, крутизной до 30? в верхней части. Далее, пройдя крутую часть, выходим на выполаживание снежника и затем, каждый по своей траектории, спускаемся на дно долины. Держим направление на восток в сторону пер. Трезубец. В 11:40 выходим на край осыпи. Спуск занял 45 мин. Погода нормализуется. Переменная облачность. Высота 3260.

Общее ЧХВ на подъем от зеленых стоянок в д. прит. р. Джалпакол до перевала Мао 3 ч 20 мин.

Выводы и рекомендации: В целом, перевал Мао для хорошо подготовленной группы не сложен. По сложности перевал соответствует категории 1Б, а не 1А. Восточные склоны перевала камнеопасны, на снежнике видны темные следы камнепадов, поэтому этот перевал лучше проходить рано утром, когда снег замерзший. При необходимости имеет смысл понаблюдать за склоном, при движении выставить наблюдателя. Поэтому прохождение стоит планировать таким образом, чтобы ночевать как можно ближе к перевалу, например, на площадках у озер, получив выигрыш по времени. Не стоит рекомендовать этот перевал новичковым группам в походах 1 к.с. и в качестве первого перевала 1Б в походах 2 к.с. Спуск требует хорошего умения ходить плотной группой по «лифтовой» осыпи и навыков хождения по 30-градусному снегу. На наш взгляд, минус включения такого перевала в нитку похода, это нелогичное расположение его цирка. Так же подъем к перевальному цирку довольно труден из-за большого набора высоты.

По сложности перевал соответствует категории 1Б, а не 1А. Восточные склоны перевала камнеопасны, на снежнике видны темные следы камнепадов, поэтому этот перевал лучше проходить рано утром, когда снег замерзший. При необходимости имеет смысл понаблюдать за склоном, при движении выставить наблюдателя. Поэтому прохождение стоит планировать таким образом, чтобы ночевать как можно ближе к перевалу, например, на площадках у озер, получив выигрыш по времени. Не стоит рекомендовать этот перевал новичковым группам в походах 1 к.с. и в качестве первого перевала 1Б в походах 2 к.с. Спуск требует хорошего умения ходить плотной группой по «лифтовой» осыпи и навыков хождения по 30-градусному снегу. На наш взгляд, минус включения такого перевала в нитку похода, это нелогичное расположение его цирка. Так же подъем к перевальному цирку довольно труден из-за большого набора высоты.

Путь от озёр в сторону пер. Мао Мао |

Вид с края снежника на верхнее северное озеро под пер. Мао |

Подъём по снежнику в верхний цирк пер. Мао | |

| Снежник в верхнем цирке пер. Мао |

Группа на пер. Мао | Спуск с пер. Мао в сторону д.р. Черенкол |

Путь спуска с пер. Мао |

| Спуск группы с пер.Мао в д.р. Черенкол |

Вид со стороны д.р. Черенкол |

Вид с пер. Мао на Запад. Путь подъёма на пер. Мао |

пер. Трезубец (1А, 3280)

Характер: снежно-травянисто-осыпной

Расположен в хребте Мырды между в. Трезубец и в. Кругозор — Мырды

Соединяет д.р. Черенкол и д.р. Узункол

Прохождение с запада на восток

Выйдя на среднюю осыпь, начинаем движение на восток в сторону перевала Трезубец. Идем между двух моренных валов по снежникам и средней осыпи на восток, немного сбрасывая высоту. Отсюда хорошо видна седловина перевала Трезубец. Далее, спустившись с моренного вала по средней осыпи, подходим к дну долины и р. Черенкол, где встаем на обед. Переменная облачность, местами солнце.

Идем между двух моренных валов по снежникам и средней осыпи на восток, немного сбрасывая высоту. Отсюда хорошо видна седловина перевала Трезубец. Далее, спустившись с моренного вала по средней осыпи, подходим к дну долины и р. Черенкол, где встаем на обед. Переменная облачность, местами солнце.

Здесь есть места для палаток и вода (время — 12:25). От осыпи под перевалом Мао до места обеда на дне долины р. Черенкол 45 мин ЧХВ. Высота 3006.

Пообедав, в 13:50 выходим в сторону перевала Трезубец. Движение начинаем по осыпи к крутому снежнику, ограниченному скальными выступами. По мелкому осыпному склону, крутизной 30°, набираем высоту порядка 50м и подходим к краю снежника. До него мы доходим за 20 мин. Здесь одеваем кошки и системы. Снежник крутизной 25-30? и до 40° в верхней части, протяженностью 100 м. За 15-20 мин движения преодолеваем склон серпантином и вылезаем на выполаживание. Это верхний цирк пер. Трезубец откуда виден снежный взлет перевала. В 14:35 снимаем кошки и начинаем движение по средней осыпи в левую по ходу часть цирка. Путь логичен. За 30 мин ЧХВ по осыпям и снежникам подходим под перевальный взлет. Он представляет собой снежник, крутизной 35? и длиной 40 м. Так как левее него идет хорошая тропа, проходящая через крупную осыпь, мы решаем повернуть налево на тропу и через 10 мин движения выходим на перевал. Время — 15:15. Высота 3280.

Путь логичен. За 30 мин ЧХВ по осыпям и снежникам подходим под перевальный взлет. Он представляет собой снежник, крутизной 35? и длиной 40 м. Так как левее него идет хорошая тропа, проходящая через крупную осыпь, мы решаем повернуть налево на тропу и через 10 мин движения выходим на перевал. Время — 15:15. Высота 3280.

Седловина перевала находится в 30 м правее по гребню от того места, куда нас приводит тропа. Тур прямо посередине седловины, записка в нем отсутствовала. Воды нет. Погода портится, небо заволакивает, начинает накрапывать. В 15:30, написав записку, начинаем спуск в сторону долины р. Узункол. Спуск проходит по четкой тропе, местами промаркированной турами по травянисто-осыпным склонам, крутизной до 35°. Далее тропа приводит к крупной осыпи и снежнику. Здесь тропа ненадолго теряется, но в левой части снежника вновь прослеживается. Постепенно тропа поворачивает направо и, огибая восточный отрог в. Кругозор-Мырды, приводит нас на зеленые луга Мырдинских ночевок. Здесь, пройдя еще 200 м вдоль хребта на юг, на зеленых лугах находим много мест под палатки. Со склонов Мырды стекает ручей. От перевала до этого места 40 мин ЧХВ (время 16:20). Решили становиться здесь, т.к. за весь день очень устали. Идет дождь. Высота 2948.

Со склонов Мырды стекает ручей. От перевала до этого места 40 мин ЧХВ (время 16:20). Решили становиться здесь, т.к. за весь день очень устали. Идет дождь. Высота 2948.

Общее ЧХВ дня 6 ч 50 мин. ЧХВ на подъем от начала взлета в д.р. Черенкол до пер. Трезубец 1 ч 20 мин. ЧХВ от начала подъема на пер. Трезубец из д.р. Черенкол до окончания спуска к мырдинским ночевкам 2 ч.

Выводы и рекомендации: Перевал Трезубец, на наш взгляд, соответствует категории 1А* — 1Б. Со стороны д.р. Черенкол сложным является первый крутой снежный взлет, преодолевать его лучше в кошках. Группа должна уметь уверенно ходить в кошках и владеть техникой самозадержания. Не рекомендуется для прохождения группам, идущим в первый поход 1 к.с. Далее подъем технически не сложен. Спуск в долину р. Узункол проходит в основном по тропе, особой сложности не представляет и по категории ближе к н/к.

Вид на пер. Трезубец Трезубец со стороны д.р. Черенкол |

Куртой снежный взлёт первой части поъёма на пер. Трезубец |

Вторая часть подъёма на пер. Трезубец |

Перевальный взлёт пер. Трезубец |

| Группа на пер. Трезубец | Вид со стороны д.р. Узункол |

Зелёные стоянки под в. Кругозор-Мырды |

8 день. 4.08.09

Альпинистские стоянки под в. Кругозор — Мырды —

а/л «Узункол». Дневка

Пройдено 3 км. ЧХВ 1 ч 30 мин

Перепад высот — 914 м

В 9:15 выходим от Мырдинских стоянок. Погода хорошая, небо ясное, солнечно. В восточной части зеленой поляны начинается хорошая тропа, приводящая к а/л «Узункол», по ней мы и начинаем движение. Тропа идет серпантином вначале по зеленым лугам, затем пересекает русло ручья, впадающего в р . Узункол, и продолжает идти вдоль орографически правого берега этого ручья. С тропы хорошо виден а/л «Узункол». Путь до лагеря довольно четкий и логичный. За 1 час 30 мин ЧХВ тропа доводит нас до альплагеря. Вблизи а/л тропа уходит направо по ходу и соединяется с хорошей дорогой, ведущей к мосту через р. Узункол. Добравшись до лагеря, мы ставим на его территории палатки. Высота 2034. Сегодня день отдыха. После обеда погода портиться, начинается дождь.

Узункол, и продолжает идти вдоль орографически правого берега этого ручья. С тропы хорошо виден а/л «Узункол». Путь до лагеря довольно четкий и логичный. За 1 час 30 мин ЧХВ тропа доводит нас до альплагеря. Вблизи а/л тропа уходит направо по ходу и соединяется с хорошей дорогой, ведущей к мосту через р. Узункол. Добравшись до лагеря, мы ставим на его территории палатки. Высота 2034. Сегодня день отдыха. После обеда погода портиться, начинается дождь.

9 день. 5.08.09

А/л «Узункол» — пер. Сев. Доломиты (1Б, 3466) —

стоянки у озера под пер. Сев Доломиты

Пройдено 6,6 км. ЧХВ 5 ч 20 мин

Перепад высот + 1432 м / — 234 м

пер. Сев. Доломиты (1Б, 3466)

Характер: скально-осыпной

Расположен в северном отроге ГКХ между г. Чатбаши и в. Доломиты Сев.

Соединяет д.р. Узункол и д.р. Чиринкол

Прохождение с запада на восток

Выходим в 9:00 утра. Погода хорошая, солнечно. Начинаем движение от а/л по орографически правому берегу р. Узункол. Идем по хорошей тропе. Через 200 м движения подходим к конусу выноса, поросшего травой. Здесь тропа начинает забирать наверх по травянистому склону. За 20 мин подходим к верхней части этого конуса. Здесь тропа идет вдоль русла пересохшего ручья. Через 30 мин движения вдоль русла с большим набором высоты, доходим до места, где тропа пересекает ручей и круто уходит налево по ходу движения. Постепенно тропа приводит нас к границе леса. Далее тропа нечеткая, путь промаркирован турами. До границы леса доходим за 15 мин. Далее, тропа, идущая от границы леса, по травянистому склону приводит нас к крупным осыпям морены. Туры встречаются часто. Движемся по турам по крупной осыпи. За 30 мин проходим осыпь и выходим к руслу ручья и травянистым площадкам. Воды здесь нет. Через 15 мин движения вдоль русла ручья по травянистым склонам с небольшим набором высоты выходим к нижним Чацким ночевкам. Здесь уже есть вода. Стоит обратить внимание, что при подъеме от а/л «Узункол» до нижних Чацких ночевок, на протяжении всего пути мы не встретили ручьев.

Узункол. Идем по хорошей тропе. Через 200 м движения подходим к конусу выноса, поросшего травой. Здесь тропа начинает забирать наверх по травянистому склону. За 20 мин подходим к верхней части этого конуса. Здесь тропа идет вдоль русла пересохшего ручья. Через 30 мин движения вдоль русла с большим набором высоты, доходим до места, где тропа пересекает ручей и круто уходит налево по ходу движения. Постепенно тропа приводит нас к границе леса. Далее тропа нечеткая, путь промаркирован турами. До границы леса доходим за 15 мин. Далее, тропа, идущая от границы леса, по травянистому склону приводит нас к крупным осыпям морены. Туры встречаются часто. Движемся по турам по крупной осыпи. За 30 мин проходим осыпь и выходим к руслу ручья и травянистым площадкам. Воды здесь нет. Через 15 мин движения вдоль русла ручья по травянистым склонам с небольшим набором высоты выходим к нижним Чацким ночевкам. Здесь уже есть вода. Стоит обратить внимание, что при подъеме от а/л «Узункол» до нижних Чацких ночевок, на протяжении всего пути мы не встретили ручьев.

Отсюда наблюдается разделение долины, влево — путь на пер.Северные Доломиты, вправо — на пер. Охотничий. Время уже 11:40, но мы решаем подняться до верхних Чацких ночевок и пообедать там. По тропе, двигаемся к началу осыпи, ведущей в левый цирк. Тропа теряется, но путь логичен. По осыпи переходим на левый по ходу движения склон, ведущий в верхний цирк перевала Северные Доломиты. Тропа круто набирает верх, обходя крупную осыпь слева. Тропа приводит нас на следующую ступень долины к крупной осыпи. Пройдя по осыпи до выполаживания, видим, что долина вновь забирает вверх и ведет к перевальному взлету пер. Сев. Доломиты. Двигаться решаем по центральной части долины по снежнику. Одеваем каски и начинаем движение по снежнику, крутизной 20°, длиной 150 м. Он окружен крупными осыпями. Пройдя снежник, с небольшим набором высоты, местами двигаясь по прилегающей осыпи, подходим под перевальный взлет. Здесь мы видим песчаные площадки, рядом ручей и места под палатки. По GPS это место не совпадает с верхними Чацкими ночевками. Они остались позади ниже на осыпи. Но так как мы устали от подъема, то решаем встать на обед. Время — 14:00. Итого от Нижних Чацких ночевок до верхних ночевок под перевалом 2 часа ЧХВ.

Они остались позади ниже на осыпи. Но так как мы устали от подъема, то решаем встать на обед. Время — 14:00. Итого от Нижних Чацких ночевок до верхних ночевок под перевалом 2 часа ЧХВ.

Пообедав, в 15:10 начинаем подъем на перевал. Облачно. По крупной осыпи, крутизной 30°, движемся к перевальной седловине. Наша седловина — самая правая по ходу движения. Пересекая снежник, выходим на крупную осыпь, переходящую в разрушенные скалы. Двигаясь по скалам, вылезаем к седловине. Длина склона — 150 м. Тур сложен посередине. Воды нет. Снята записка группы турклуба КПИ «Глобус» под руководством Симонова С.С. от 29.07.2009. От места обеда до седловины поднимались 30 мин. В 15:40 — мы на перевале. Высота 3466. Седловина скальная, мест под палатки нет.

Так как уже довольно поздно, то веревки решаем не вешать, а спуститься ногами. Спуск начинаем по скальной полке с самой южной части седловины, пройдя до нее 20 м по скалам. Здесь от снежника с седловины вниз идет широкая скальная полка, крутизной 25°. Начинаем спуск по этой полке, стараемся двигаться вдоль хребта. Через 15 мин движения доходим до конца полки, до той части стены, куда обычно спускаются по перилам. Здесь полка кончается и переходит сначала в мелкую, затем в среднюю осыпь. Двигаемся плотной группой. Подойдя к осыпи, начинаем двигаться вниз вдоль левого борта долины. Крутизна склона здесь до 40°. Далее движемся по крупной осыпи вдоль снежника без потери высоты. Затем, перейдя на снежник, движемся по нему к восточному берегу озера. Здесь на берегу озера, чуть приспустившись по крупной осыпи, видим несколько площадок под палатки. Спуск с перевала до озера занял примерно 1 час ЧХВ. В 17:15 ставим лагерь на восточном берегу озера. Погода пасмурная. Высота 3232. Общее ЧХВ дня 5 ч 20 мин. ЧХВ на подъем от а/л «Узункол» до пер. Сев. Доломиты 4 ч 20 мин.

Начинаем спуск по этой полке, стараемся двигаться вдоль хребта. Через 15 мин движения доходим до конца полки, до той части стены, куда обычно спускаются по перилам. Здесь полка кончается и переходит сначала в мелкую, затем в среднюю осыпь. Двигаемся плотной группой. Подойдя к осыпи, начинаем двигаться вниз вдоль левого борта долины. Крутизна склона здесь до 40°. Далее движемся по крупной осыпи вдоль снежника без потери высоты. Затем, перейдя на снежник, движемся по нему к восточному берегу озера. Здесь на берегу озера, чуть приспустившись по крупной осыпи, видим несколько площадок под палатки. Спуск с перевала до озера занял примерно 1 час ЧХВ. В 17:15 ставим лагерь на восточном берегу озера. Погода пасмурная. Высота 3232. Общее ЧХВ дня 5 ч 20 мин. ЧХВ на подъем от а/л «Узункол» до пер. Сев. Доломиты 4 ч 20 мин.

Выводы и рекомендации: Перевал Сев. Доломиты является интересной и техничной 1Б. При хорошей погоде, спуск не требует технических навыков. В сырую погоду здесь рекомендуется вешать веревку, т. к. движение по мокрым скалам небезопасно. Так же необходимо обращать внимание на наличие и количество снега на скальной полке. По осыпи двигаться плотной группой. Подъем на пер. Сев. Доломиты со стороны д.р. Узункол изнурительный, большой набор высоты, около 1400 м. От а/л «Узункол» до нижних Чацких ночевок воды нет.

к. движение по мокрым скалам небезопасно. Так же необходимо обращать внимание на наличие и количество снега на скальной полке. По осыпи двигаться плотной группой. Подъем на пер. Сев. Доломиты со стороны д.р. Узункол изнурительный, большой набор высоты, около 1400 м. От а/л «Узункол» до нижних Чацких ночевок воды нет.

| Подъём вдоль русла ручья от а/л Узункол |

Вид в д.р. Узункол | На пер. Сев. Доломиты | Вид со стороны д.р. Узункол |

Верхний цирк пер. Сев. Доломиты |

Группа на пер. Сев. Доломиты |

| Начало спуска с пер.  Сев. Доломиты Сев. Доломиты |

Движение по скальной полке |

Вид в сторону д.р. Черенкол |

Перевальный взлет со стороны озера |

Спуск с перевала в д.р. Черенкол |

|

| Спуск с перевала в д.р. Черенкол |

Вид со стороны долины Черенкол |

Вид в сторону д.р. Черенкол |

Спуск в долину по травянистым лугам |

Вид в сторону д.р. Черенкол (панорама) |

10 день. 6.08.09

Стоянки у озера под пер. Сев Доломиты — д.р. Чиринкол — д.р. Кубань —

стоянки на зеленых лугах выше слияния р. Кичкинекол и р. Кубань

Пройдено 19,8 км. ЧХВ 6 ч 5 мин

Перепад высот + 451 м / — 1436 м

В 7:35 выходим от места ночевок на озере и начинаем спуск в долину р. Чиринкол. Солнечно. Спускаемся по крупной осыпи на следующую ступень долины, забирая влево по ходу движения. Пройдя осыпь, видим участок бараньих лбов, обходим их слева по осыпи. Далее по зеленому травянистому склону, забирая в центр долины, начинаем спуск к участку плоских покатых плит. До этих плит доходим за 45 мин ЧХВ. Далее по зеленому склону вдоль ручья продолжаем спуск, где по описанию на левом берегу ручья начинается тропа. Движемся вдоль ручья по центру долины, далее правее видим туры. По турам, идущим по крупной осыпи, движемся далее. Перейдя ручей и оказавшись на левом склоне, выше участка больших бараньих лбов, находим тропу. Она уходит налево и движется вдоль гладких скальных стен левого борта долины. Тропа местами нечетная и сильно заросшая. Мы несколько раз ее теряем, затем вновь находим. Тропа уходит далеко налево от ручья по зеленым травянистым склонам. Затем, обойдя бараньи лбы, тропа серпантином вновь уходит правее и вновь подходит к руслу ручья. До сюда доходим за 30 мин ЧХВ.

Чиринкол. Солнечно. Спускаемся по крупной осыпи на следующую ступень долины, забирая влево по ходу движения. Пройдя осыпь, видим участок бараньих лбов, обходим их слева по осыпи. Далее по зеленому травянистому склону, забирая в центр долины, начинаем спуск к участку плоских покатых плит. До этих плит доходим за 45 мин ЧХВ. Далее по зеленому склону вдоль ручья продолжаем спуск, где по описанию на левом берегу ручья начинается тропа. Движемся вдоль ручья по центру долины, далее правее видим туры. По турам, идущим по крупной осыпи, движемся далее. Перейдя ручей и оказавшись на левом склоне, выше участка больших бараньих лбов, находим тропу. Она уходит налево и движется вдоль гладких скальных стен левого борта долины. Тропа местами нечетная и сильно заросшая. Мы несколько раз ее теряем, затем вновь находим. Тропа уходит далеко налево от ручья по зеленым травянистым склонам. Затем, обойдя бараньи лбы, тропа серпантином вновь уходит правее и вновь подходит к руслу ручья. До сюда доходим за 30 мин ЧХВ. Здесь от высоких скальных сбросов у русла ручья начинается постепенное выполаживание, тропы нет. По описанию надо двигаться в лоб к границе соснового леса, там должна быть тропа. Начинаем спускаться по травянистому склону, переходим на среднюю осыпь, забираем правее. Тропы нет. Пройдя вперед 300 м, подрезаем тропу. Далее движемся по ней до входа в лес. За 30 мин доходим до границы соснового леса (время — 9:45). Далее тропа уходит налево в лес, но мы, почитав описания, решаем не идти по ней. Мы спускаемся в лоб по сколну в долину р. Чиринкол к березовому редколесью, к крутому участку долины. Сбросив 100-150 м, подрезаем еще одну тропу, также уходящую в лес. По ней начинаем движение на север, постепенно тропа становится более четкой. Тропа движется траверсом левого склона, затем она начинает серпантином круто спускаться вниз, обходя бараньи лбы, и движется вдоль ручья, приводя к кошу в д.р. Чиринкол. Тропа четкая. По ней, сильно сбрасывая высоту, выходим к заболоченным площадкам, расположенным у дороги.

Здесь от высоких скальных сбросов у русла ручья начинается постепенное выполаживание, тропы нет. По описанию надо двигаться в лоб к границе соснового леса, там должна быть тропа. Начинаем спускаться по травянистому склону, переходим на среднюю осыпь, забираем правее. Тропы нет. Пройдя вперед 300 м, подрезаем тропу. Далее движемся по ней до входа в лес. За 30 мин доходим до границы соснового леса (время — 9:45). Далее тропа уходит налево в лес, но мы, почитав описания, решаем не идти по ней. Мы спускаемся в лоб по сколну в долину р. Чиринкол к березовому редколесью, к крутому участку долины. Сбросив 100-150 м, подрезаем еще одну тропу, также уходящую в лес. По ней начинаем движение на север, постепенно тропа становится более четкой. Тропа движется траверсом левого склона, затем она начинает серпантином круто спускаться вниз, обходя бараньи лбы, и движется вдоль ручья, приводя к кошу в д.р. Чиринкол. Тропа четкая. По ней, сильно сбрасывая высоту, выходим к заболоченным площадкам, расположенным у дороги. Отойдя 150 м от склона, выходим к хорошим стоянкам у дороги в долине р. Чиринкол. Спуск по тропе занял 30 мин ЧХВ (время — 10:25). От стоянок у озера в цирке пер. Сев Доломиты до стоянок в д.р. Чиринкол — 2ч. 30мин ЧХВ. Высота 2374.

Отойдя 150 м от склона, выходим к хорошим стоянкам у дороги в долине р. Чиринкол. Спуск по тропе занял 30 мин ЧХВ (время — 10:25). От стоянок у озера в цирке пер. Сев Доломиты до стоянок в д.р. Чиринкол — 2ч. 30мин ЧХВ. Высота 2374.

Выходим от стоянок в 10:45 и начинаем движение по автомобильной дороге по левому берегу р. Чиринкол в сторону долины р. Кубань. За 1ч. 15 мин ЧХВ доходим до моста через р. Кубань, находящегося левее слияния р. Чиринкол и р. Кубань (время — 12:10). Здесь становимся на обед. Погода хорошая, солнечно. Жарко. Высота 1796.

В 13:30 выходим от места обеда, переходим р. Кубань по мосту, и по тропинке, идущей справа по ходу, поднимаемся на дорогу, ведущую к Ворошиловским кошам. Дорога эта проходит по орографически правому берегу р. Кубань. Движемся по ней в сторону кошей. Первый переход занял 30 мин. Пройдя кош (время — 14:20), за два 40-минутных перехода доходим до слияния р. Кубань и р. Кичкинекол (время — 16:00). Пройдя Ворошиловские коши, отмечаемся у пограничников (время — 16:20). Т.к. мы устали, решаем искать место стоянки. Подходящие места есть на правому берегу р. Кичкинекол. Но там уже стоят палатки. Стоять возле пограничников не хочется. Перейдя р. Кубань по мосту, мы идем выше по течению по зеленым пастбищным лугам. Отходим 1 км от Ворошиловских кошей и на зеленых пастбищных лугах, возле границы леса ставим лагерь на правом ререгу р. Кубань. Здесь вполне неплохое место и рядом течет ручей. Единственный минус — место открытое и рядом пасется скот. Время — 17:10. От кошей мы шли около 25 — 30 минут. Погода хорошая, солнечно. Высота 2247.

Т.к. мы устали, решаем искать место стоянки. Подходящие места есть на правому берегу р. Кичкинекол. Но там уже стоят палатки. Стоять возле пограничников не хочется. Перейдя р. Кубань по мосту, мы идем выше по течению по зеленым пастбищным лугам. Отходим 1 км от Ворошиловских кошей и на зеленых пастбищных лугах, возле границы леса ставим лагерь на правом ререгу р. Кубань. Здесь вполне неплохое место и рядом течет ручей. Единственный минус — место открытое и рядом пасется скот. Время — 17:10. От кошей мы шли около 25 — 30 минут. Погода хорошая, солнечно. Высота 2247.

Общее ЧХВ дня 6 ч 5 мин. ЧХВ движения от слияния р. Кичкинекол и р. Кубань до Ворошиловских кошей 1 ч 50 мин.

11 день. 7.08.09

Стоянки на зеленых лугах выше слияния р. Кичкинекол и р. Кубань —

д.р. Уллукам — верхние стоянки под пер. Хотютау (1Б, 3490)

Пройдено 6,6 км. ЧХВ 2 ч 35 мин

Перепад высот + 851 м

Выходим в 8:40. Небо затянуто тучами. По хорошей тропе начинаем движение в сторону поворота в долину р. Уллукам. За 20 мин движения доходим до моста через р. Кубань. Далее, перейдя реку по мосту, движемся по тропе в сторону долины р.Уллукам. Тропа уводит нас на крутой зеленый взлет на северо-восток и начинает идти серпантином по орографически левому борту ущелья. Еще за 30 мин движения (считая от моста) набираем 250 м по высоте. Выходим на выполаживание долины р. Уллукам. Далее тропа идет траверсом левого борта долины без набора высоты. Тропа четкая, хорошо натоптанная. Еще за 30 мин доходим до поворота долины на право на восток и зеленых пологих травянистых лугов. Высота 2700 м. Наша долина правая по ходу.

Уллукам. За 20 мин движения доходим до моста через р. Кубань. Далее, перейдя реку по мосту, движемся по тропе в сторону долины р.Уллукам. Тропа уводит нас на крутой зеленый взлет на северо-восток и начинает идти серпантином по орографически левому борту ущелья. Еще за 30 мин движения (считая от моста) набираем 250 м по высоте. Выходим на выполаживание долины р. Уллукам. Далее тропа идет траверсом левого борта долины без набора высоты. Тропа четкая, хорошо натоптанная. Еще за 30 мин доходим до поворота долины на право на восток и зеленых пологих травянистых лугов. Высота 2700 м. Наша долина правая по ходу.

Еще за 30 мин движения набираем еще 200 м. Видим зеленые стоянки с местами под палатки, есть вода. Итого, от места ночевки на лугах, находящихся выше Ворошиловских кошей в д.р. Кубань, до зеленых стоянок под пер. Хотютау — 1ч. 20 мин ЧХВ.

Далее тропа поворачивает направо и движется вдоль русла ручья. По описанию, идти по ней 45 мин до Верхних ночевок. Начинаем подниматься по этой тропе по мелкой осыпи и конгломерату. Движемся по руслу, немного забирая левее. Выходим на орографически правый берег ручья, стекающий с горы Улукамбаши, и перейдя осыпь, подсекаем тропу. Тропа идет с набором по орографически правому берегу.

Движемся по руслу, немного забирая левее. Выходим на орографически правый берег ручья, стекающий с горы Улукамбаши, и перейдя осыпь, подсекаем тропу. Тропа идет с набором по орографически правому берегу.

Через 45 мин движения поднимаемся на след. взлет долины. Здесь долина выполаживается. Перед нами отчетливо виден перевал Хотютау. В 15 м от тропы, на морене, слева по ходу, есть оборудованные ночевки и места под палатки. Т.к. погода не устойчивая и переменная облачность, то решаем не переваливать сегодня и поставить здесь лагерь. Время — 11:45, высота — 3098.

От нижних ночевок под пер. Хотютау до верхних ночевок — 45 мин ЧХВ. От места нашей ночевки в д.р. Кубань до верхних ночевок под пер. Хотютау — 2ч 35 мин ЧХВ.

В этот день решаем радиально сходить на перевал Хотютау. Перевал замусорен и сильно продуваем, стоять там не рекомендуется. Мест под палатки выше верхних ночевок не встречаем. На самом перевале есть сотовая связь. Пасмурно, периодически дождь.

12 день. 8.08.09

8.08.09

Верхние стоянки под пер. Хотютау (1Б, 3490) — пер. Хотютау (1Б, 3490) —

ледник Азау Большой — оз. Эльбрусское —

станция канатной дороги «Старый кругозор» — пос. Азау — пос. Терскол

До оз. Эльбрусское: пройдено 6,6 км, ЧХВ 2 ч 40 мин

Перепад высот + 392 м / -1390 м

пер. Хотютау (1Б, 3490)

Характер: снежно-осыпной

Расположен в южном плече г. Эльбрус

Соединяет д.р. Уллукам и верховья д.р. Баксан (ледник Азау Большой)

Прохождение с запада на восток

С самого утра идет дождь, переменная облачность, ждем погоды. Но т.к. у двоих участников на завтра куплен билет на самолет из г. Минводы, то решаем идти.

Выходим в 10:45. Начинаем движение по тропе, идущей вдоль левого по ходу борта долины, в сторону перевальной седловины. Наш перевал — самая низкая седловина в хребте. Путь очевиден. Тропа идет по орографически правому берегу ручья через осыпи. Местами тропа завалена камнями. За 20 мин, пройдя снежник слева по ходу, доходим до следующей ступени морены. Еще за 20 мин подходим к перевальному взлету, который представляет из себя крупную осыпь, крутизной до 25°, длинной 150 м. Подъем на перевал занял 20 мин (время — 12:15). Высота 3490.

Еще за 20 мин подходим к перевальному взлету, который представляет из себя крупную осыпь, крутизной до 25°, длинной 150 м. Подъем на перевал занял 20 мин (время — 12:15). Высота 3490.

Была снята записка группы туристов из г. Волгодонска, ЦДЮТур «Пилигрим», рук. Платонова О.Ю. Тур хорошо заметен в центре седловины. Здесь много мусора. Одеваем системы, пишем записку, фотографируемся. Переменная облачность. С перевала хорошо виден ледник Большой Азау, шлаковые морены, зона трещин на леднике Малый Азау и левее — озеро Эльбрусское. Чуть левее оз. Эльбрусского видна станция канатной дороги «Мир». На перевале есть сотовая связь. В 12:40 начинаем спуск по тропе, находящейся в южной части седловины, правее от тура. По хорошей тропе спускаемся до начала ледника. Спуск занял мин 5 — 7. У края осыпи одеваем кошки, организуем связки. В 12:50 начинаем движение по леднику Большой Азау. Движемся по направлению сужения ледника на юго-восток. Стараемся держаться по курсу между перевалом «Эхо войны» и черными шлаковыми моренами слева по ходу. Ледник присыпан снегом, трещины не большие. Через 40 мин движения выходим на гребень шлаковой морены, забирая налево по ходу. Сняв кошки, движемся по морене 300 м на восток в сторону ледника Азау Малый. За 10 мин движения подходим к краю шлаковой морены, где вновь начинается ледник. Здесь опять вяжем связки и надеваем кошки. Двигаться по морене так же лучше в кошках, т.к. под слоем камней встречаются участки открытого льда. Связавшись, начинаем движение на восток в сторону Эльбрусского озера. Здесь ледник сильно разорван, много очень крупных трещин, которые надо перепрыгивать или стараться обойти. Ледник в этом месте открытый. Пройдя участок трещин, вновь попадаем на шлаковую морену, сбросив высоту. В складке морен видим озеро Эльбрусское. От начала зоны трещин на леднике до шлаковой морены, где мы вновь развязались, — 10 мин. Далее движемся по морене, пока не находим тропу, еще 20 мин. Пересекая ручей, подрезаем маркированную турами тропу. По этой тропе идем на юго-восток в сторону озера.